2014年6月25日、ありとあらゆる音楽ジャンルにおいて活躍し、日本の音楽シーンにその名を轟かせた名キーボード・プレイヤー、小川文明さんが天に召された。享年53歳。

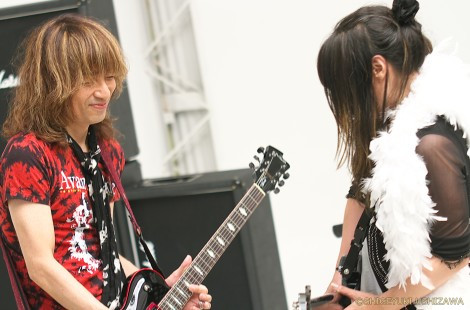

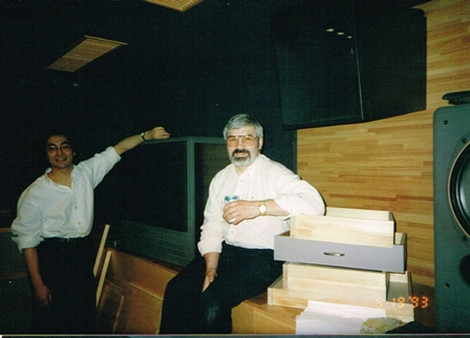

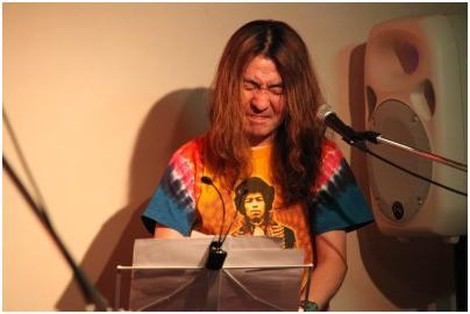

実は私の文明さんとの関わりはそう古くなく、始めてステージを拝見したのがこの2010年の7月に催された50歳のバースディコンサートのことだった。

実は私の文明さんとの関わりはそう古くなく、始めてステージを拝見したのがこの2010年の7月に催された50歳のバースディコンサートのことだった。

しかし、それ以前より「Black Page」や「Suzy Creamcheese」などという文明さんのバンドの名前に親しみを感じていて、いつかお近づきになりたいと日頃から願っていた。双方Frank Zappaの代表曲の名前だ。

「こういうのがあるから見に来ない?」と令文さんに誘われてMarshall Blogの取材でお邪魔し、ついに文明さんのステージを拝見した。

「こういうのがあるから見に来ない?」と令文さんに誘われてMarshall Blogの取材でお邪魔し、ついに文明さんのステージを拝見した。

行ってみるとコレが最高のショウで、今、当時のMarshall Blogの記事を読み返してみるといかに自分が大満足したかのようすがよくわかる。

行ってみるとコレが最高のショウで、今、当時のMarshall Blogの記事を読み返してみるといかに自分が大満足したかのようすがよくわかる。

Bob Dylanの「My Back Pages」をKeith Jarrettのアレンジで、しかも日本語を乗せて歌ったのがものすごく印象に残っている。

Bob Dylanの「My Back Pages」をKeith Jarrettのアレンジで、しかも日本語を乗せて歌ったのがものすごく印象に残っている。

このKeithのアレンジは当然、インストルメンタルで、ハッキリ言ってDylanのバージョンより格段に切なく、美しく、まるで違う曲のようで、私はこのKeithの演奏が大好きだった。

それにあの文明さんのウォームな声で、しかも日本語の歌詞を乗せたところがあまりにも素晴らしかったのである。

それとPaul McCartneyの「Junk」も感動的だった。普通こんな曲を演る人はいないからね。

この鍵盤ハーモニカのソロもよく覚えている。Donard Fagenみたいにカッコよかった!

この鍵盤ハーモニカのソロもよく覚えている。Donard Fagenみたいにカッコよかった!

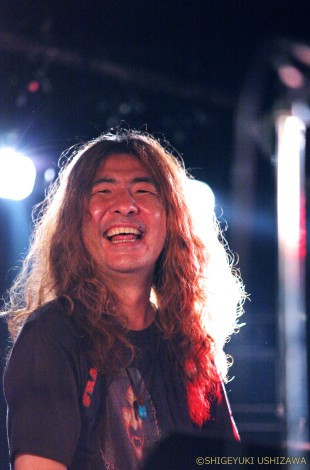

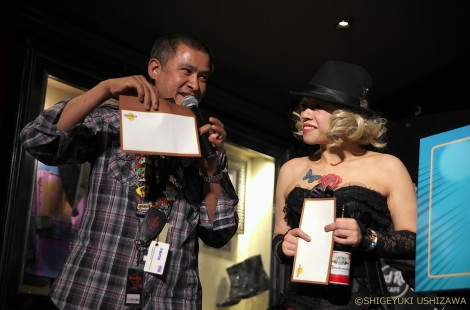

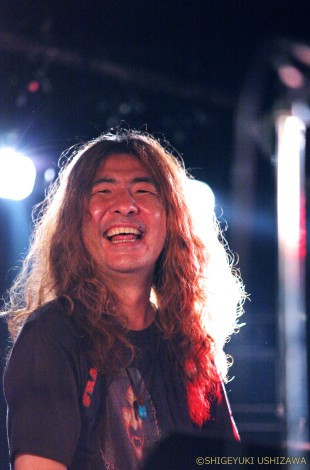

出演者全員から50歳の祝福を受けて、文明さんは始終うれしそうにしていた。

出演者全員から50歳の祝福を受けて、文明さんは始終うれしそうにしていた。

アンコールはDave Masonの「Feelin' Alright」を歌って大いに盛り上がった。

アンコールはDave Masonの「Feelin' Alright」を歌って大いに盛り上がった。

3時間を軽く超す長丁場だったが最高に楽しかった。

3時間を軽く超す長丁場だったが最高に楽しかった。

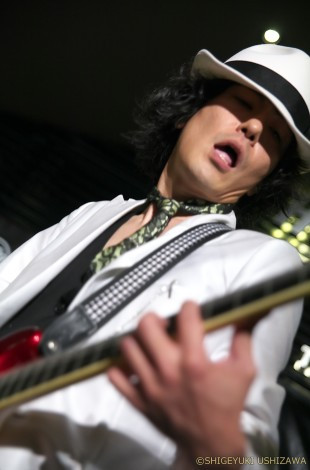

ところで、文明さんはギターをお弾きになったものの、もちろんキーボード奏者でMarshallは関係ないと言えば関係ない。

ところで、文明さんはギターをお弾きになったものの、もちろんキーボード奏者でMarshallは関係ないと言えば関係ない。

しかし、文明さんはMarshall Blogにご登場いただいた回数が最も多いキーボード奏者のうちのおひと方なのだ。

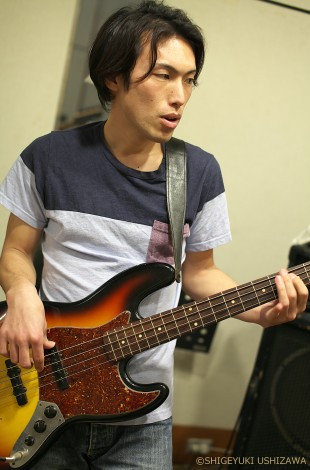

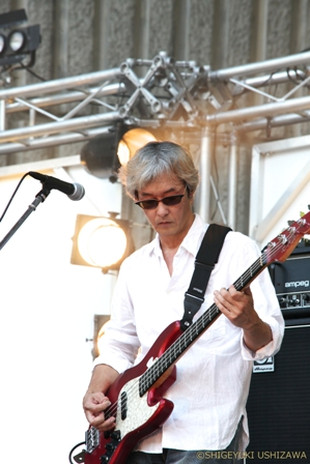

それは和佐田達彦さんのバンド、SPICE FIVEに参加されていたからだ。

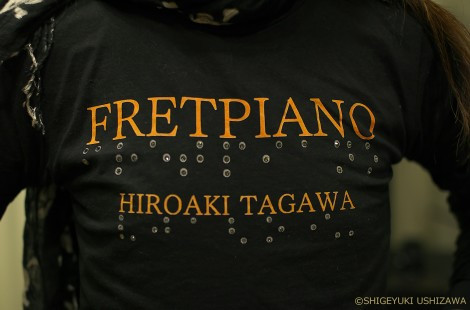

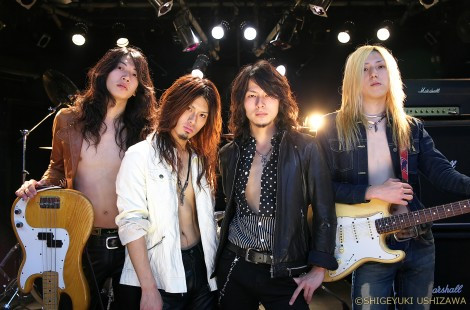

「今度こんなバンドに参加します」…と田川ヒロアキさんから情報を得、駆けつけた。第1回目、つまりデビュー・コンサートからお付き合いさせていただいたのだ。

すなわち、2011年1月10日、高田馬場の音楽室DXに出演したSPICE FIVEで文明さんにお会いしたのが2回目だった。

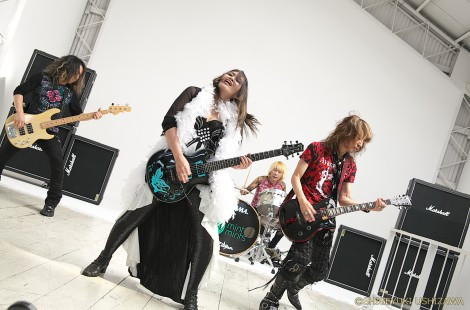

SPICE FIVEは音楽達人たちの即興演奏と筋書きのない爆笑トークをセールス・ポイントとしているバンド。

SPICE FIVEは音楽達人たちの即興演奏と筋書きのない爆笑トークをセールス・ポイントとしているバンド。

この時もよっぽど楽しかったらしく、当時のマーブロの記事を読むと「このバンド、個性のかたまりで実におもしろい。ずっと続いてくれることを望む」などと記している。

この時もよっぽど楽しかったらしく、当時のマーブロの記事を読むと「このバンド、個性のかたまりで実におもしろい。ずっと続いてくれることを望む」などと記している。

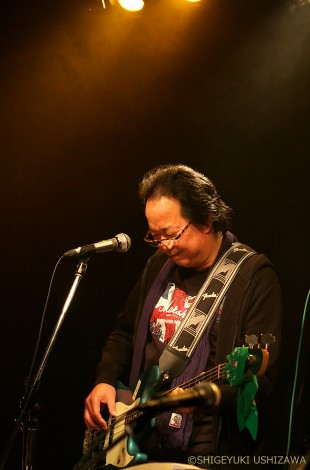

その望みがかない、そのひと月後、2011年2月16日にもDXを訪れた。

3つ前の写真とほぼ同じだが、違う日に撮影したモノ。

3つ前の写真とほぼ同じだが、違う日に撮影したモノ。

ひと月前のステージに引き続き、2回目も相当楽しんだようで…

ひと月前のステージに引き続き、2回目も相当楽しんだようで…

『演奏は極めてシリアスなのだが、曲間のMCが異常なまでにおもしろい。和佐田さんと文明さんという最高のエンターティナーがいるから当然か?今日は「似てる」シリーズで盛り上がった。

「完全無欠のロックンローラー」とWeather Reportの「Birdland」って似てへん?」と文明さん。こういう落差の大きい比較がおもしろい』

文明さん「♪つっ~ぱって」のところを指していらっしゃる。「エリンギ」と「レギンス」の区別がつかないという話しとかね…。

爆笑したのがコレ…

『文明さんの「似てる」シリーズではホント腹が痛くなるほど笑わせていただきました。何かの加減でアフロ・ヘアの話しになると突然、「ナァ、レッツゴー3匹の長作ってスタンリー・クラークに似てへん?」と言い出す。もうこれにはハマッた。長作とスタンリー・クラーク…この溝がおもしろい!終演後もうひとつ教えてくれたのが「ショーケン(萩原健一)とジャコ・パストリアス…どやッ?」!』

さらに、後日わざわざ私のところに寄って来て「ナァナァ、桂三枝とブライアン・フェリーって似とるやろ?」…というのも笑ったな~。

お笑いネタはトークだけでなく、音楽的に私の好みに合致した。

『話しがマイルス・デイヴィスに及び、突然「ピノキオ(『Nefertiti』収録)ってどんな曲やったっけ?」とピラピラといかにも適当にピアノを弾いて「あの頃のマイルスの曲って何を弾いても合ってまう…」とボソッとおっしゃる。もうコレがおかしくて、おかしくて!思い出せば思い出すほどおかしい!』

この当時のMiles Davis Quintetといえば、音楽的に最も高度な時期で、名実ともに世界最高のジャズ・コンボだった。それをこうしてギャグに当てはめてしまうところが何ともスゴイ。

「高田の馬場ラーメン戦争」という曲では大胆にChick Coreaの「La Fiesta」のメロディを突っ込んでみたり、音楽を知っていれば知っているほど楽しめるのが文明さんのパフォーマンスだった。

その後、東日本大震災が起こり、しばらくの間、Marshall Blogが休刊した。

その後、東日本大震災が起こり、しばらくの間、Marshall Blogが休刊した。

そして、その再開第一弾の記事もSPICE FIVEだった。おそらく休刊中に取材したSPICE FIVEのステージのもようをいち早く読者に伝えたかったのだろう。

2011年3月30日、SPICE FIVE、3回目のステージ。この日は怪獣に話しが及んだようすで…「ゴジラ⇒ゴジラの使いまわしのジラース⇒怪獣博士⇒ゴモラ⇒ソドムとゴモラ⇒へドバとダビデ⇒♪ナオミ・カムバック…ときて文明さんが「B面がヘブライ語!」と落とす。爆笑!』…なんて展開になっていた。

当時SPICE FIVEは、ほぼマンスリーで音楽室DXに出演していて、翌月にも(4月20日)取材に出かけている。

当時SPICE FIVEは、ほぼマンスリーで音楽室DXに出演していて、翌月にも(4月20日)取材に出かけている。

この時はダイエットが話題になり…『和佐田さんおすすめの「下痢ダイエット」…と聞いて黙っていられないのが文明さん。すかさず…ゲイリー・ピーコック!』

私的にはGary MooreでもGary CooperでもなくGary Peacockというところがうれしかった。Keithがお好きだったんですね。

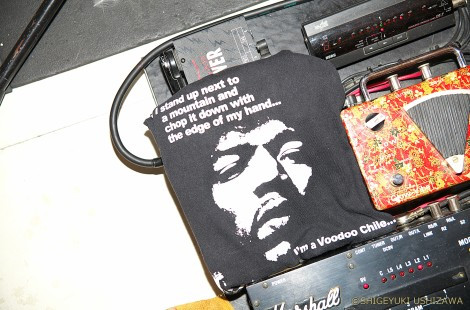

この時は珍しく「Little Wing」を歌われている。

この時は珍しく「Little Wing」を歌われている。

そういえばこんなこともやった。

そういえばこんなこともやった。

SPICE FIVEはといえば「音楽達人」の集団。楽器を巧みに操るメンバーの手を紹介する…というもの。

コレは弾き方が間違っていますね!

文明さんの手。

文明さんの手。

この日の〆は文明さんのオハコ、Dave Masonの「Feelin' Alright」。

この日の〆は文明さんのオハコ、Dave Masonの「Feelin' Alright」。

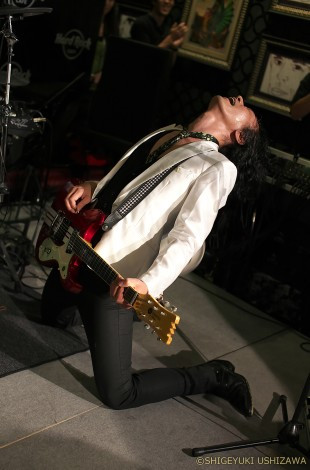

3回目ともなると大分慣れて来て、文明さん、客席に乱入。

3回目ともなると大分慣れて来て、文明さん、客席に乱入。

『「前に座ってる人は運が悪いです!」と前列のお客さんにひとりずつ絶唱させた!』

さらには…

『森進一バージョンも登場!「こんばんは、森進一です。今度レッド・ツェッペリンというバンドに入りました!」と「移民の歌~森進一バージョン」を交える。全員大爆笑!しっかしミュージシャンってこんなことばっか考えてんだよね~!最高!』

ホントにおもしろかったな~。

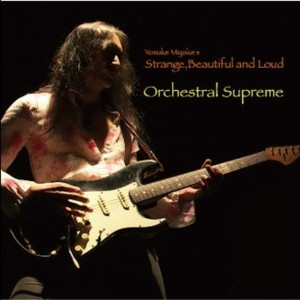

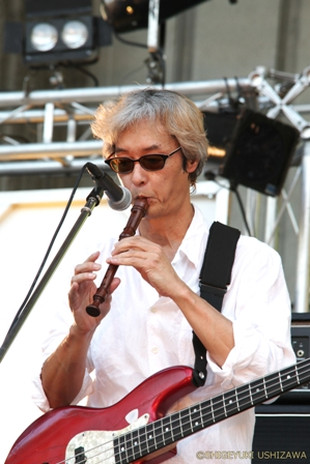

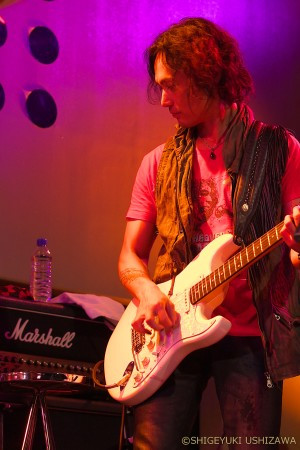

文明さんはその豊かな音楽的素養を活かし、さまざまなユニットで活動されていたが、これのそのうちのひとつ…小川田川。

文明さんはその豊かな音楽的素養を活かし、さまざまなユニットで活動されていたが、これのそのうちのひとつ…小川田川。

2011年6月8日に一度だけ取材している。

ここではお互いのオリジナル曲を持ち寄り演奏するという内容がメインで、SPICE FIVEを「動」とするならば、メンバーの少なさもあって小川田川は「静」というイメージで、しっとり系の文明さんを味わうことができた。

ここではお互いのオリジナル曲を持ち寄り演奏するという内容がメインで、SPICE FIVEを「動」とするならば、メンバーの少なさもあって小川田川は「静」というイメージで、しっとり系の文明さんを味わうことができた。

Randy Newmanの曲なんかも演奏していたな…イメージがピッタリだもんね。

Randy Newmanの曲なんかも演奏していたな…イメージがピッタリだもんね。

ステージの合間の休憩中にカンパイ!

ステージの合間の休憩中にカンパイ!

2011年の6月にもSPICE FIVEは音楽室DXに登場したが、海外出張かなんかにあたってしまい、見逃さざるを得ないこととなり悔しい思いをした。1回目から皆勤だったからね。

2011年の6月にもSPICE FIVEは音楽室DXに登場したが、海外出張かなんかにあたってしまい、見逃さざるを得ないこととなり悔しい思いをした。1回目から皆勤だったからね。

そんなだから次の7月15日は早くから予定を空けておいた。

よく覚えていないのだが、どうも文明さん「ダイアナ」を歌われたようで…

よく覚えていないのだが、どうも文明さん「ダイアナ」を歌われたようで…

『文明さん曰く、「昔のムード歌謡のリードボーカルの人って何で時々ヨーデルみたいになるんやろな?」っと実演。もうこれがメチャクチャおもしろくて…もうハラ痛いわ。平井堅のモノマネも大披露!』…などと記録に残っている。

和佐田さんとのトークのコンビネーションは絶好調…

和佐田さんとのトークのコンビネーションは絶好調…

『ナゼかここで文明さんから和佐田さんに質問。「ナァ、パフュームとゴールデン・ハーフってどっちが好き?」 なんでこんな質問?

和佐田さんから「それはわからんナァ、でもな、友達がホンマに間違うとってん。『バキュームのポリタンク』って…」

すかさず文明さん「それはないヤろう!」』…こんな調子。

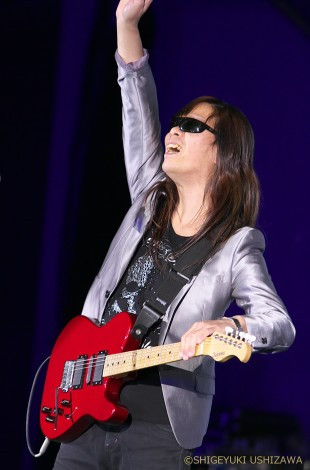

文明さんは写真もお好きで、持参した自分のカメラを私に預けては、「演奏中の自分を撮ってくれ!」と頼んで来てくだすった。

文明さんは写真もお好きで、持参した自分のカメラを私に預けては、「演奏中の自分を撮ってくれ!」と頼んで来てくだすった。

ところが、そのカメラがコンパクト・カメラの割にはズームのない単焦点レンズのカメラで、アップで撮るのがすごく大変でいつも苦労した。

こちらもマーブロ用の写真を必死に撮影しているワケで、時として文明さんのカメラで撮ることをすっかり忘れちゃったこともあったっけ。

でも、やさしい文明さんはいつも「よ~撮れとるで!」とよろこんでくれたのがうれしかったな。

この日はRay Charlesの「What'd I Say」を熱唱された。

この日はRay Charlesの「What'd I Say」を熱唱された。

そこでこんな仕掛けも…

『よく聴いていると文明さんはクライマックスで「Keep it greasey so it'll go down easy!」と絶叫しているではないの!これはもちろんフランク・ザッパの『Joe's Garage』収録の「Keep it Greasey」。聞けば私のために歌ってくれたのだそうです。まったくありがたいこってす!』

コレも相当にうれしかった。

翌月にも取材をしている。2011年8月12日の音楽室DX。

翌月にも取材をしている。2011年8月12日の音楽室DX。

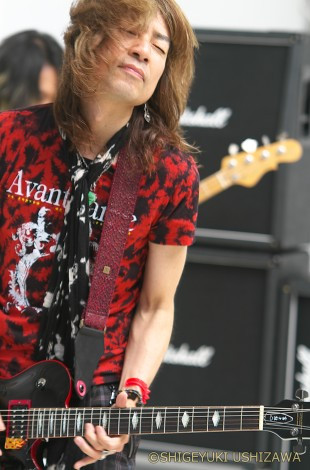

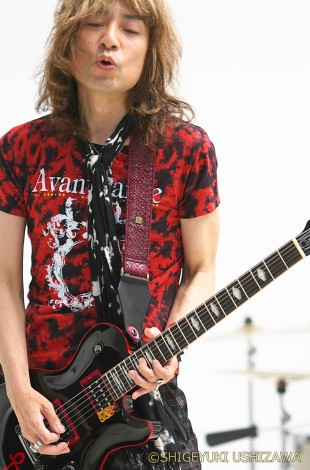

みなさん、どれも同じ写真とお思いかもしれませんが、全部違う日に撮影したモノだからね!着ている服を見てもらえばわかるけど…でもこうして見ると、文明さんは赤系統の服が多かった。

お笑いなのかマジなのかわからない音楽トークも楽しみだった…

お笑いなのかマジなのかわからない音楽トークも楽しみだった…

『上戸彩ちゃんが歌う「カップスター」のCMソング。「♪カップスター、食べたその日から~」 ってヤツね。文明さんが言うには「味のトリコに、トリコになりました」の2回目の「トリコ」の「ト」はブルーノートにするべきで、あんなに軽く歌って欲しくないという』

こんな調子。

もっともコレには和佐田さんの最高の切り返しが待っていて…

『すかさず和佐田さん、「ちょっと彩ちゃんにはブルース・フィーイングがなかったのかな?同じ<戸>でも綾戸智恵さんならブルーノート楽勝なんですけどね…」(大爆笑)』

さらに…

さらに…

『お店の酎ハイがおいしいというところから今度は焼酎論議へ。文明さんの鹿児島弁講座も大爆笑さ~↗

そして、文明さんの歌コーナー!今日はウィルソン・ピケットの「Mustang Sally」をチョイス。今日は文明さんなんだかノリが激しいゾ!』

「歌のコーナー」なんて書いてある。コンサートだから音楽が主体のハズなのに!それほどトークも充実していたということ。

もちろん文明さんなくしてはこうはいかなかった。

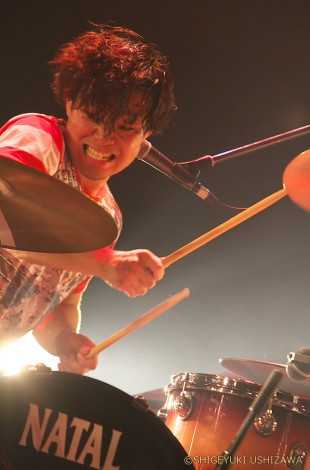

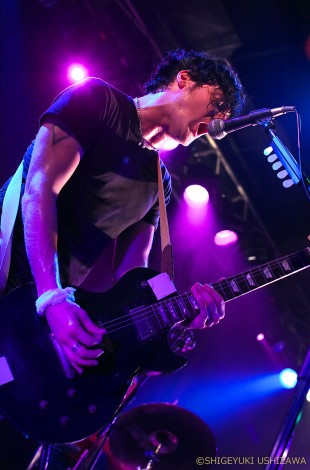

2011年9月29日。故意にモノクロで撮った。

2011年9月29日。故意にモノクロで撮った。

何しろ毎月取材しているので、写真がどれも同じになってしまうためマンネリから脱却するため何か変化を与えたかったのだ。

さっきの「手の写真」もそうだが、SPICE FIVEはMarshall Blogの実験の場という側面もあったのだ。

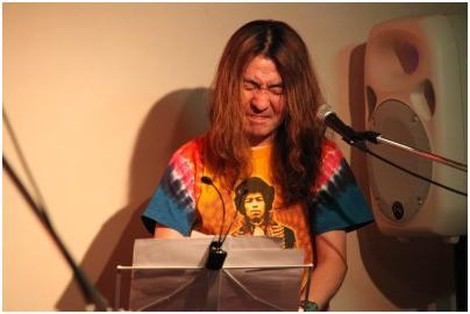

文明さんはお元気なころfacebookに毎日ご投稿されていて、ひとつは「朝バッハ終了~!」というヤツ。指のトレーニングで毎日バッハを弾かれていたようだ。

文明さんはお元気なころfacebookに毎日ご投稿されていて、ひとつは「朝バッハ終了~!」というヤツ。指のトレーニングで毎日バッハを弾かれていたようだ。

それと、朝のコーヒー。実は私はコレを案外楽しみにしていた。

どういうことかというと、文明さんが珈琲を飲みながら聴いたCDを紹介してくれるのだが、グレン・グールドから軽いシンガーソングライターの作品まで、そのバラエティたるや尋常ではなく、自分も同類(のつもり)だけに「文明さん、こんなんも聴いてるのか~」といつも参考にさせて頂いていた。

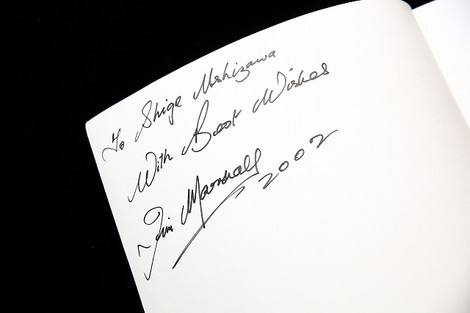

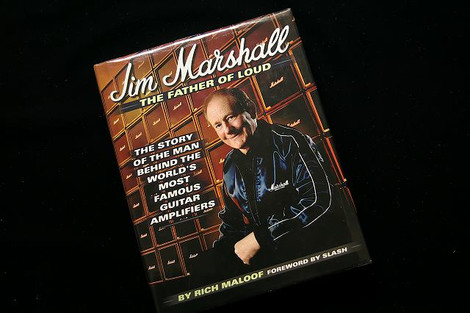

同じくamazonにオーダーされていた本にも興味津々だった。「トッドの本、どうでした?」「おもろかったで!」なんて話もしたっけ…。

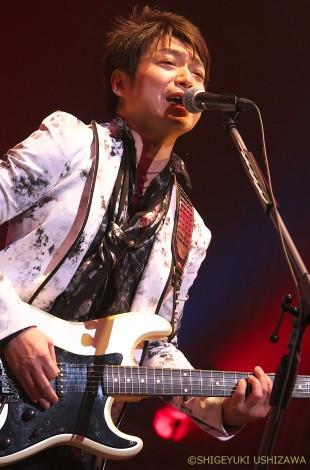

キーボードだけではなく、みんな文明さんの歌も大好きで、確かこれは透さんが文明さんにリクエストしたと記憶している…

キーボードだけではなく、みんな文明さんの歌も大好きで、確かこれは透さんが文明さんにリクエストしたと記憶している…

『ジョー・コッカーの『Mad Dogs and Englishman』の最後に入っている「Delta Lady」。元はLeon Russell。1970年の『Leon Russell(あの「A Song for Youが入ってるヤツね」)』収録。いい曲だよね~。確かにLeonのネバネバのダミ声よりも爆発的なコッカーのダミ声の方がいいかもしれない。だから文明さんにピッタリだ!』

文明さんはこの「Delta Lady」という曲をご存知なかったようだが、「気に入った!」とおっしゃってその後のステージでもお歌いになられていた。この時が初演のハズだ。

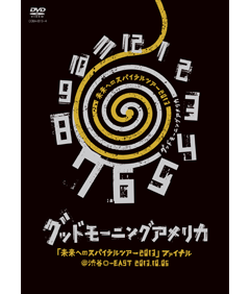

9回目のSPICE FIVE。

9回目のSPICE FIVE。

またこんなことをやっていた…

またこんなことをやっていた…

『文明さんによると、ボラギノールのに使われている音楽はキーが「G」なんだそうだ。加えて太田胃散のCMで使われているショパンの『前奏曲7番 Op.28-7』の調子ははキーが、そう…「E」なんだって。ホンマかいな?

アンプのスイッチを入れたままギター・ケーブルの先っチョを触って出るジージーいうノイズが「G」だとかいう話しは聞いたことあるけどな…ここで訂正、太田胃散のショパンは「胃腸調」イヤ、「イ長調」だそうだ』

真剣な鍵盤を叩いているのはWayne Shorterのブルース・ワルツ、「Footprints」。

この日も「Delta Lady」と「Feelin' Alright」を熱唱された。

この2011年11月9日のステージを最後に私はSPICE FIVEから遠ざかってしまった。

この2011年11月9日のステージを最後に私はSPICE FIVEから遠ざかってしまった。

この翌月の末で当時勤めていた会社を辞めたからだ。退社にともないMarshall Blogも終了し、閲覧することもできなくなった。

その後、さまざまな理由でSPICE FIVEを観に行くことはかなわなかったが、先月復活することができた。ついに2年半ぶりにSPICE FIVEを観たのだ。

しかし、そこに文明さんの姿はなかった。

しかし、そこに文明さんの姿はなかった。

2011年11月9日の9回目のSPICE FIVEのステージが最後になってしまったのだ。

ああ、2年半の間無理をしてでも観に行けばよかった。今、とてつもない悲しさと後悔の念にさいなまれている。

稀代のエンターティナー、小川文明…。

稀代のエンターティナー、小川文明…。

エンターテイン(entertain)とは「人を楽しませる」という意味だ。「小川文明」の同義語だ。

この偉大な音楽家の芸術的遺産は色々な形で残され、後世まで親しみ継がれていくことだろう。

しかし、それでは文明さんのエンターティナーぶりをすべて網羅したことにはならない。

本当に人を楽しませ続けた文明さんの音楽以外の側面も記録されるべきと考え、ほんの一時期の一端ではあるがここに収録させていただき、Marshall Blogからの弔意に代えさせて頂いた。

腹の底から笑ったトークも時間が経つとおもしろかったことは覚えていても、細かい内容は忘れてしまうからね。

私がMarshall社の命を受けてこのBlogを書き続けている限り、この記事が削除される心配はもうない。お世話になった割にはこんなことしかできなくて恥ずかし限りではあるが、いつでも文明さんのエンターティナーぶりを楽しんで頂くことができるのではなかろうか?

文明さんの音楽作品を聴きながらいつでも好きな時にコレを読んで故人を偲んでいただければうれしく思うし、文明さんへの追悼になると思う。

文明さん、素晴らしい演奏と楽しいステージをありがとうございました!!

どうぞ安らかにお眠りください…

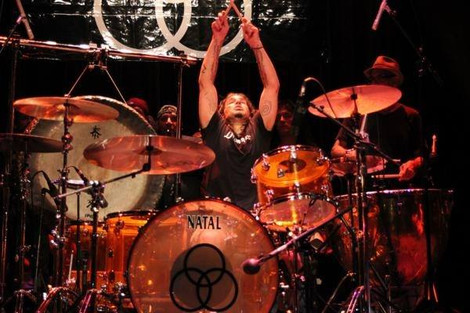

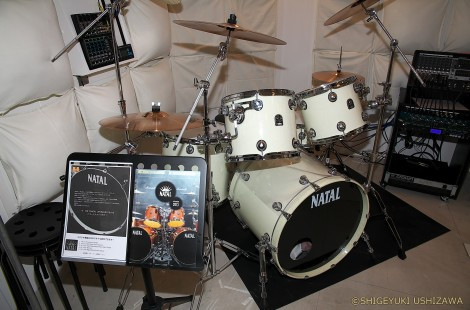

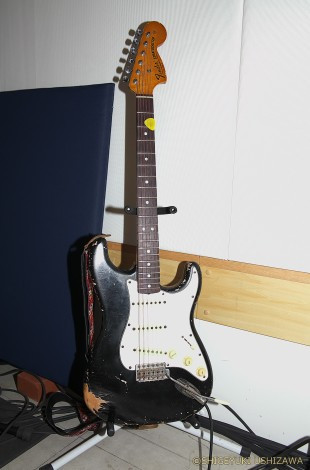

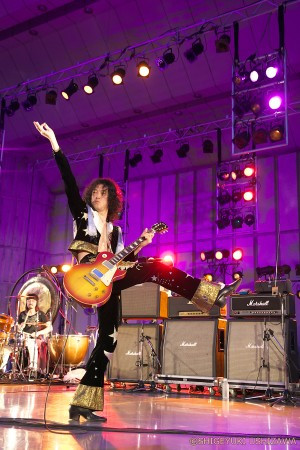

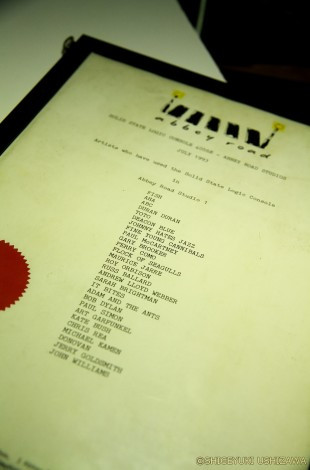

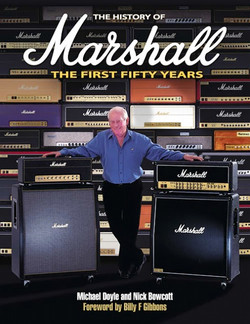

12月5日、会場はWembley Arena。

12月5日、会場はWembley Arena。 このバンド、以前はアメリカのバンドかと思っていたんだけど、イギリス中部はヨークシャーの出身。

このバンド、以前はアメリカのバンドかと思っていたんだけど、イギリス中部はヨークシャーの出身。 いつもは普通の1960Bをドバっと積み上げるんだけど、今回は白で固めた。

いつもは普通の1960Bをドバっと積み上げるんだけど、今回は白で固めた。 ヘッドは1959。キャビネット上段は1936。プラークは「JCM900」になっている。

ヘッドは1959。キャビネット上段は1936。プラークは「JCM900」になっている。 あの轟音が蘇るようなショット!

あの轟音が蘇るようなショット! JCM800 2203が3台。これが上手のソデ。

JCM800 2203が3台。これが上手のソデ。

(2014年12月5日 London Wembley Arenaにて撮影 Special thanks to Joel Manan)

(2014年12月5日 London Wembley Arenaにて撮影 Special thanks to Joel Manan)

。

。