今日はおしゃれな話題なんだけど、シケた話しでスタートさせて頂く。

…というのは「年齢と視力」のこと。

いつもは「年を取るのも悪いことばかりじゃない」なんて強がりを言ってるけど、イヤァ、目が悪くなってきて困ったワァ。

生来、特段視力が強いというワケではないんだけど、おかげさまでどうやらウチは目がいい家系のようで、先日死んだ親父は82歳で裸眼で新聞を読んでいた。

私も子供の頃からメガネを必要としたことがなかのだが、運転免許を取る時に「眼鏡等」になってしまった。

ショックだった。

通学電車の中で本を読み過ぎたせいか、ひどい乱視になってしまっていたのだ。まさか、目が悪かっただなんて…。

18歳にして人生初めてのメガネを作った。驚いたナァ~、だって視界が一割ぐらい明るくなったんだもの!

その後、以前の会社で信州に長い間住んでいるうち、自然に視力が回復したらしく、免許証から「眼鏡等」の表示が消されて現在に至っている。

でも、最近はダメだね。写真やこのブログをやるようになってからは加速度的に視力が衰えた。

そして、老眼が加わった。

最近の名刺って凝ったデザインが多いじゃない?片隅に極端に小さな文字でゴチョゴチョっと住所や電話番号を載せていることが多い。

読めないんですよ、メール・アドレスが…。「6」か「8」か、「i」か「l」か…もう「0」か「o」かなんてまったく判別できん。

そういう時は視力抜群の下の子に読んでもらう。一発よ。若いって素晴らしい。

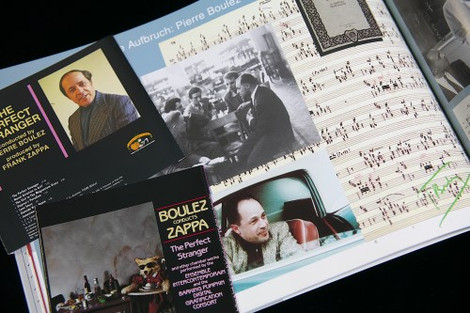

それと困るのがCDのライナー・ノーツ。

コレが読めない…というかツライ。

特にジャズのレコードは著名な評論家が貴重な情報をライナー・ノーツに書き込んであることが多く、いつもではないがタマにその英文を読むことがある。

LPの時はいいのだが、CDになってからというものはどうにもイカンね。

レコード会社は「どうせ誰も読みゃせんだろ」とでも思っているのか、遠慮なしに猛烈に縮小して載せやがる。読みたくても見えない!

…ってんで、しばらく前にとうとう天眼鏡を買った。

ところがコレもまたうまくいかない。凹レンズだか凸だか知らんが、アレを通して細かい字を追っていると気持ち悪くなっちゃうのだ。

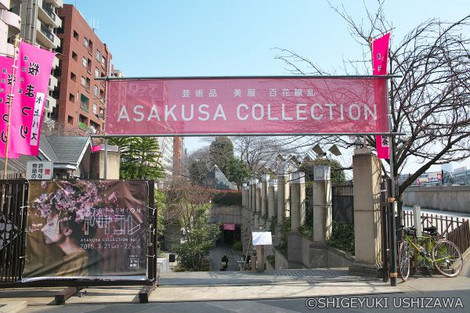

そこで、天眼鏡を買おうと入った浅草仲見世通りのバッタ屋の主人の言葉を思い出して最近試してみたのがリーディング・グラス。

早い話しが老眼鏡だ。

コレはすごいね。細かいものがすべて見えるぜ!なかなかの快感!

ひとたび細かいものに目をやって、そのまま周囲を見渡そうものなら、オエっとなって、めまいがしてしまうが、小さな文字を追うには便利で快適なこと極まりない。

即日天眼鏡はパソコンの前から姿を消した。

ハイ、ジジイの独り言おわり。

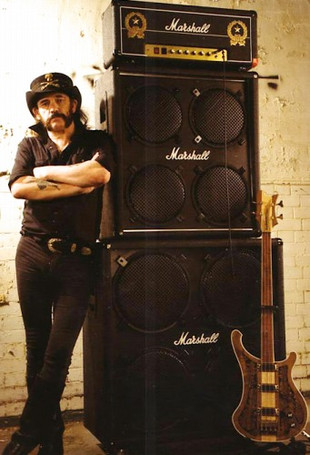

さて、Marshallが「#LIVEFORMUSIC」の旗印のもと、ヘッドフォンやらスピーカーやら衣料品や携帯電話を取り扱っていることは皆さんよくご存知の通り。

今日はMarshall Eyewearのご紹介。

以前、ココで軽く触れたこともあったが、正式に発売が始まったのでその詳細をお届けすることにする。

「Eyewear(アイウェア)」という言葉は日本ではそれほどなじみがあるようには思わないが、読んで字のごとく、目に関するグッズのことだ。

すなわちメガネやサングラス。

Marshall印のそれらのアイテムがMarshall Eyewearというワケだ。

Marshall Eyewearは大きく分けて二種類。

Marshall Eyewearは大きく分けて二種類。

つまりメガネとサングラスの商品群に分けられる。

そして、それぞれに共通のデザインとフィニッシュのフレームが用意されている。

逆にいえば、ほとんどのフレームにメガネとサングラスのバージョンあるということ。

ただし、全部ではないので要注意。

そのバリエーションは14モデル、96種類に上り、すべてのフレームにはMarshallスクリプト・ロゴが入っている。

それではひとつずつ簡単に紹介していこう。まずは「Optical」と呼んでいるメガネ系。

あ、そうそう、さすがMarshallがらみの商品だけあって、それぞれのシリーズには有名ミュージシャンのファースト・ネームにちなんだかのような名前が付けられている。

しかし、このネーミングは、「このモデルは〇〇〇のイメージ」ということで付けられたワケではなく単なるシリーズの名前だということを念頭に置いておいて欲しい。

でも、その名前で誰を連想するかというのも楽しい。誰を想起するかはあなた次第。

世代によって解釈が変わってくるは必至だろう。

私なんか、「誰だコリャ?」なんてものいくつかあった。

そんな話を交えてGo!

まずは「BOB」。

BobはBob Dylanでしょう?Bob Geldofなんて言ってる人もいたな。Bob Brookmyerとか?

下は「BOB」シリーズの「Dark Turtle」というモデル。

このシリーズには他に「Graphite」と「Vinyl」というモデルがある。

続いては「Bryan」というシリーズ。

続いては「Bryan」というシリーズ。

Bryan Ferryだな。Brianではないところに注意?だから少なくともBrian Mayは重ならない。Marshallじゃないし。

イギリスでは北の方に行くと「i」ではなく「y」のブライアンが多いようだ。ちなみにBryan Ferryは「ジョーディ」、すなわちイングランド最北の大都市、ニューキャッスル・アポン・タインの出身だ。

コレは「BRYAN」シリーズの「Crimson」というモデル。

このシリーズの他のモデルは「Black Gold」と「Havana Nights」だ。

「Jack」は誰のことだろうナァ。Jack Wilkinsは私の大好きなジャズ・ギタリストだ。

「Jack」は誰のことだろうナァ。Jack Wilkinsは私の大好きなジャズ・ギタリストだ。

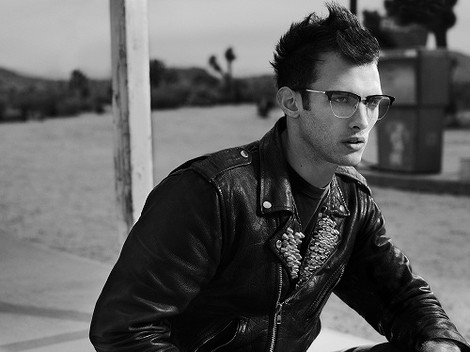

写真は「Gold」。このシリーズには「Concrete」と「Havana Days」がラインナップされている。

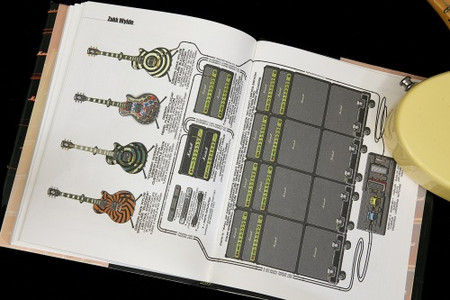

Jackをかけてゴキゲンなお兄ちゃん。あんまりゴキゲンには見えないか…。「チッ、何だよ、アイツ来ねーなー。15分も遅刻してるじゃねーか」みたいな?

Jackをかけてゴキゲンなお兄ちゃん。あんまりゴキゲンには見えないか…。「チッ、何だよ、アイツ来ねーなー。15分も遅刻してるじゃねーか」みたいな?

これは「JAMES」の「Black Velvet」。このシリーズはこのモデルだけ。

これは「JAMES」の「Black Velvet」。このシリーズはこのモデルだけ。

Jamesは誰だ?

James Taylorか?私ならPat Methenyの「James」だな。でもこの曲はJames Taylorに捧げられたものだから同じことか?

「JIMI」とくればファースト・ネームはひとつしかあるまい。しかし、このモデルに「Jimi」と名付けるところがかえって面白いナァ。

「JIMI」とくればファースト・ネームはひとつしかあるまい。しかし、このモデルに「Jimi」と名付けるところがかえって面白いナァ。

コレは「Black Velvet」。他に「Gold」と「Gun」というモデルがある。

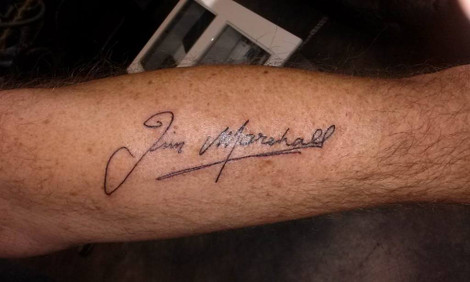

ちなみにJim Hendrixの本名は「James Marshall Hendrix」だ。

とにもかくにもAerosmithのドラマーの名前しか出てこなかった「JOEY」。私より若い世代ならすぐに「Ramone」が思いつくってサ。

とにもかくにもAerosmithのドラマーの名前しか出てこなかった「JOEY」。私より若い世代ならすぐに「Ramone」が思いつくってサ。

これは「Gold」。この「JOEY」シリーズのラインナップはJIMIと同一。レンズまわりのデザインがJIMIより丸まっちい。

「MICK」とくればJagger。イヤイヤそうはさせん。またTaylorと行こうか!同じバンドなんだし!

「MICK」とくればJagger。イヤイヤそうはさせん。またTaylorと行こうか!同じバンドなんだし!

コレは「Gun」という仕上げ。ラインナップはコレもJIMIと同じ。

つまりJIMIとJOEYとMICKはフィニッシュのバリエーションが共通ということになる。

どうせなら「JIMI」と「NOEL」と「MITCH」にすればヨカッタのにね!

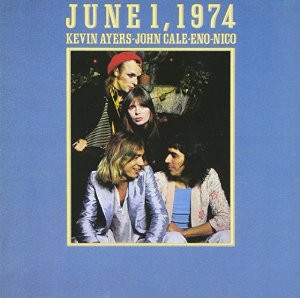

「NICO」はどう転んでもNicoだね。

「NICO」はどう転んでもNicoだね。

The Velvet UdergroundのNico。本名はChristina Paffgen。この人はドイツ人で、元々は女優でモデルだった。

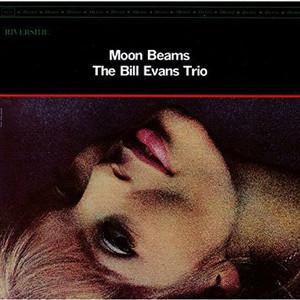

1962年のBill Evansの人気盤『Moonbeams』のジャケットのモデルがNicoなのはよく知られている。

それから干支がひと周りするとこうなる。

それから干支がひと周りするとこうなる。

彼女、この中でDoorsの「The End」を歌っているんだけど、中学生で初めて聴いた時、あまりのオドロオドロしさにビックリしたナァ。

で、コレは「NICO」シリーズ。

で、コレは「NICO」シリーズ。

「Horn Imitation」と名付けられているモデル。「horn」は「角」ね。

このシリーズのバリエーションには「Cuba」、「Turtle」、「Vinyl」がある。

以上がOpticalと呼ばれているメガネ系。

以上がOpticalと呼ばれているメガネ系。

続いてサングラス系を紹介する。

まずは「AMY」というシリーズ。

まずは「AMY」というシリーズ。

コレはOpticalにはラインナップされていない。

AmyというのはAmy Winehouseという女性歌手のイメージだろう。我々世代で思い当たるミュージシャンはいない…いるのかな?

写真は「Crystal Wood」というモデル。「Bordeaux」と「Turtle」というチョイスもあり。

「JOHNNY」シリーズには「Vinyl」、「Chesnut」、「Dark Turtle」、そして「Red Transparent」をラインナップ。

「JOHNNY」シリーズには「Vinyl」、「Chesnut」、「Dark Turtle」、そして「Red Transparent」をラインナップ。

写真は「Vinyl」だ。

しかし、Johnnyとなると誰だろう?スッとでてくるのはJohnny Winterということになるけど…。

Johnny Thundersという説もあり。私はチト門外漢だ。

「KEITH」シリーズの「Crystal」。他にブラック仕様の「Vinyl」がある。

KeithはMoon?Richardsか、ココは。キーボード弾きの皆さんはEmersonと取って頂こうではないか。

Keith MoonのイトコがMarshallにいるのは以前にもどこかに書いたね。おエライさんだよ。

「LOU」シリーズ。コレはイメージがすんなり沸くね。Lor Reed。

一時は『Transformer』だの『Berlin』だの『Coney Island Baby』だの聴いたものだ。ごく短期間だったけど。

写真は「Vinyl」。「Dark Turtle」もあり。

「NEIL」シリーズからのピックアップは「Chesnut」。「Dark Turtle」と「Vinyl」も用意されている。

NeilはYoungなんでしょ?ナンカ苦手なのばっかりなんだよな~。

このNeilというのはクセモノで、同じ発音で「Neal」と綴るパターンもある。

NealとなるとHefftiだな、私の場合。

他にもNealはSchon、Morseがいる。お、RushのドラムはNeil Pertだ。

結構ポピュラーな名前だけど、今まで「ニール」ってヤツに会ったことないナ。

以上はサングラスだけのラインナップ。

以下はOpticalと同じシリーズだがフィニッシュがチョット異なるので要注意。

サングラスの方がバリエーションが豊富だのだ。

「BOB」シリーズは「Vinyl」、「Matte Black」、「Turtle」の3タイプ。写真は「Matte Black」。

「BRYAN」シリーズは2種類に分かれる。柄の部分がOpticalと同じタイプには「Concrete」

「BRYAN」シリーズは2種類に分かれる。柄の部分がOpticalと同じタイプには「Concrete」

「Black Gold」、「Crimson Front」、「Crimson」、「Havana Nights」とにぎやかなラインナップ。

ここでは「Crimson」といこう。

もうひとつの「BRYAN」。

もうひとつの「BRYAN」。

柄の部分がワイヤーのように細い「BRYAN CABLE」シリーズだ。

写真は「Black Gold」。他のモデルは「Concrete」、「Crimson」、「Havana Nights」。

「JACK」シリーズのサングラスは「Havana Days」と「Concrete」と「Gold」。写真は「Gold」ね。

「JACK」シリーズのサングラスは「Havana Days」と「Concrete」と「Gold」。写真は「Gold」ね。

「JIMI」は写真の「Gold」の他に「Black Velvet」、「Gun」、「Havana Nights」、「Python」、「Second Skin」とコレもにぎやかッ!

「JIMI」は写真の「Gold」の他に「Black Velvet」、「Gun」、「Havana Nights」、「Python」、「Second Skin」とコレもにぎやかッ!

「JOEY」は「Python」、「Black Velvet」、「Gun」、「Havana Nights」、「Second Skin」。

「JOEY」は「Python」、「Black Velvet」、「Gun」、「Havana Nights」、「Second Skin」。

写真は「Python」。ヘビガラではないよ。

そして「MICK」。

そして「MICK」。

「Second Skin」、「Black Velvet」、「Gold」、「Gun」、「Havana Nights」、「Python」。

写真は「Second Skin」。

最後に「NICO」。写真は「Cuba」。何か甘くておいしそうだ。

最後に「NICO」。写真は「Cuba」。何か甘くておいしそうだ。

他に「Dark Turtle」、「Grey Transparent」と「Vinyl」が選べる。

…と商品のラインナップは以上。

…と商品のラインナップは以上。

皆さんわかっていると思うけど、歪みません。

発売は2015年11月17日(火)、つまり今週の火曜日。

サイズは商品にもよるけどSとLが用意されていて、お値段の方は税別で24,000円、27,000円、32,000円の三種類の設定があるそうだ。

メガネの方はレンズは別扱い。すなわちフレームだけの取り扱いとなる。

どこで買えるかというと…

①Coolens渋谷店

②EXPRESS GLASS 横浜店

③Oh My Glasses

リンクを貼っておいたので興味のある人はチェックしてみてね。

今後もその他眼鏡店、アパレル店を中心に随時展開予定だそうだ。。

輸入発売元は「株式会社エムズプラス」。

以上でMarshall Eyeweareの「アイウエオ」をおわかり頂けたことと思う。

オフィシャル・サイトでは別の商品写真が見れるのでご参考にどうぞ⇒コチラ

ここから先はオマケだ。

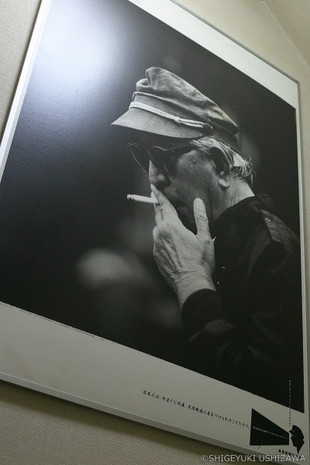

「どうしようか」とかなり悩んだけど、写真をサイズダウンして、更にモノクロにして載っけることにした。

参考だよ、参考。私が決して出たがりなワケじゃないことは皆さんご存知の通り。

オッサンがかけるとこうなるという見本ね。イメージ・ダウンにならなきゃいいが…。

コレはJOHNNYのVinyl。

KEITHのVinyl。

KEITHのVinyl。

JACKのGold。

JACKのGold。

AMYのTurtle。

AMYのTurtle。

コレがですね~、どれもものすごくかけ心地がいいのよ。顔にピタ~っと張りつくような感じで重さを感じさせない。顔の一部みたいな感じなの。

コレがですね~、どれもものすごくかけ心地がいいのよ。顔にピタ~っと張りつくような感じで重さを感じさせない。顔の一部みたいな感じなの。

気に入ったのはJOHNNY。

横のMarshallスクリプト・ロゴがうれしいなったらうれしいな!

車を運転する時はいつもかけてます。

<追記>今、輸入販売元のエムズプラスさんの友人から情報を頂いた。このJohnnyは「♪ガラセッザクィーン」のSex PistolsのJohnny Rottenからだそうだ。

ちなみに「rotten」というのは「腐ってる」という意味ですからね。今はJohn Lydonっていうのかな?

オラオラオラオラ!私もいよいよパンクだぞ!

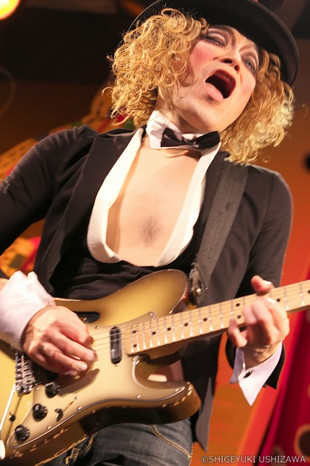

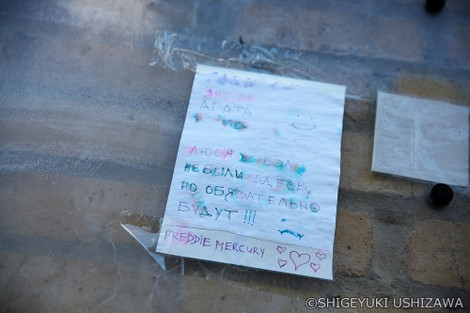

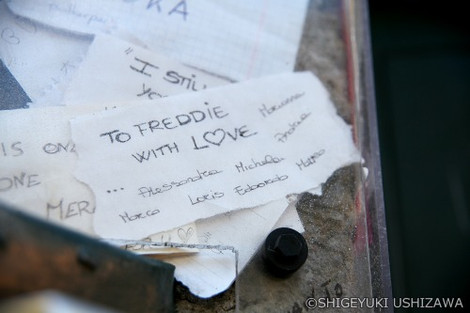

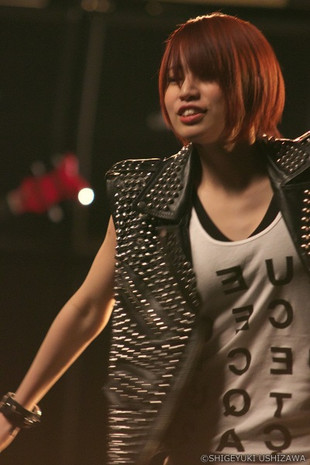

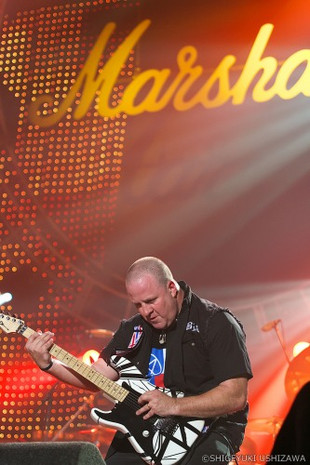

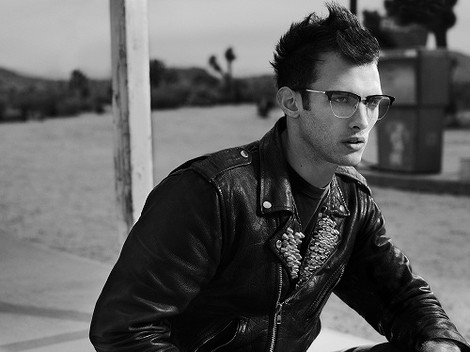

小汚いオッサンが登場してしまったのでお口直しに今日はコレでさようなら。

小汚いオッサンが登場してしまったのでお口直しに今日はコレでさようなら。

Marshall Eyewear、どうぞよろしく~!

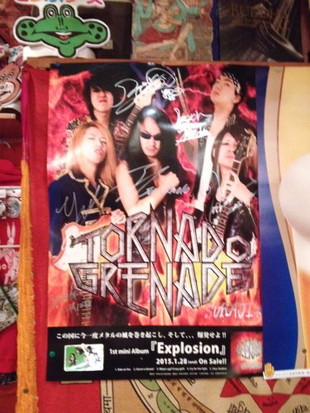

これがそのファースト・フル・アルバム。

これがそのファースト・フル・アルバム。

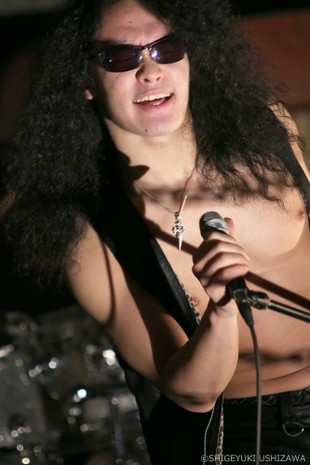

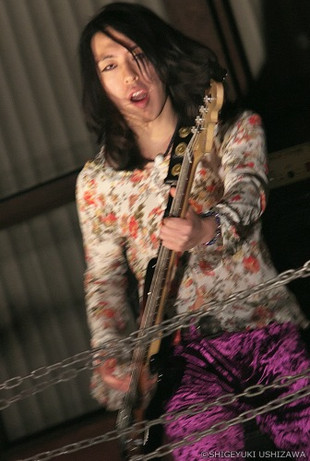

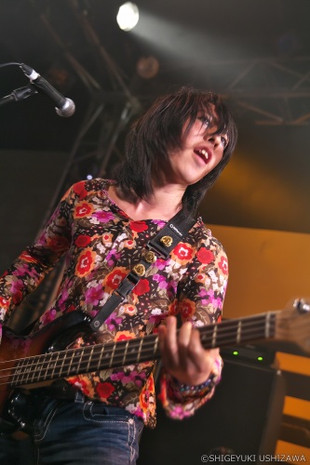

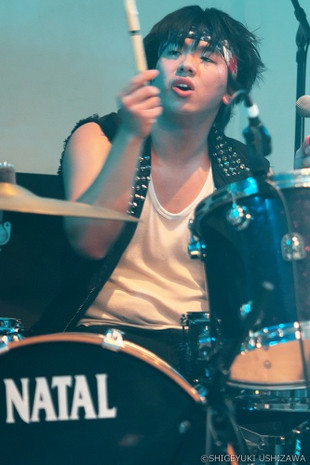

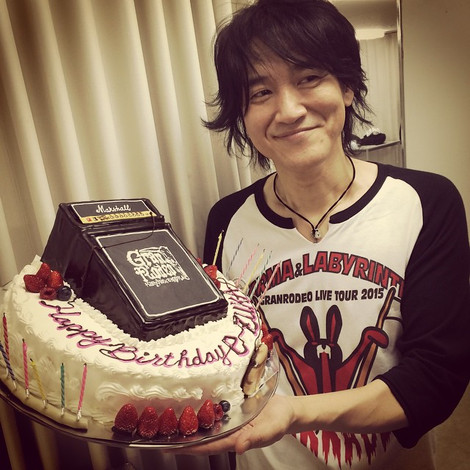

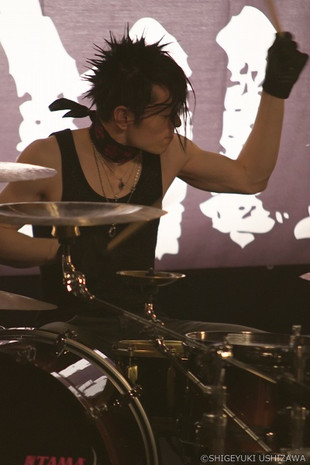

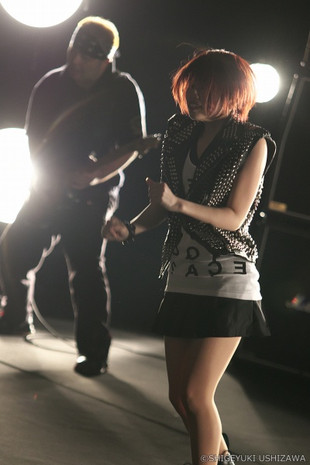

バンドさんはめ~いっぱい元気!

バンドさんはめ~いっぱい元気! 収録するのはアルバムのリード・チューン「Love Never Dies」だ。

収録するのはアルバムのリード・チューン「Love Never Dies」だ。 「love」は抽象名詞で数えられないので、動詞に三単現の「s」をつけることができない。にもかかわらず「dies」としているのは「ひとつの愛の物語」ということなのだろう。

「love」は抽象名詞で数えられないので、動詞に三単現の「s」をつけることができない。にもかかわらず「dies」としているのは「ひとつの愛の物語」ということなのだろう。 冒頭で触れた通り、このアルバムには「愛」や「Love」という言葉がふんだんに盛り込まれている。

冒頭で触れた通り、このアルバムには「愛」や「Love」という言葉がふんだんに盛り込まれている。 そんな激甘テイストが超激辛のテクニカルでシャープなメタル・サウンドと絡みあう。

そんな激甘テイストが超激辛のテクニカルでシャープなメタル・サウンドと絡みあう。 この辺りは我々の世代のロックにはまったくあり得ない感覚だ。

この辺りは我々の世代のロックにはまったくあり得ない感覚だ。 Marshall Blogでは、よく「今の世代の感性を生かした上での温故知新」を実践する若いバンド期待していることを書いているが、このバンドはそのひとつの理想形だと思っている。

Marshall Blogでは、よく「今の世代の感性を生かした上での温故知新」を実践する若いバンド期待していることを書いているが、このバンドはそのひとつの理想形だと思っている。

そういう意味ではTORNADO-GRENADEはゲーム世代の、アニメ世代の、スマホ世代しかできない「肉食ロック」をノビノビと演っているように見えるのだ。

そういう意味ではTORNADO-GRENADEはゲーム世代の、アニメ世代の、スマホ世代しかできない「肉食ロック」をノビノビと演っているように見えるのだ。 本人たちにとっては不本意かもしれないが、私なんか彼らのステージを見ていると、カッコつけているのがカッコ悪くておもしろいし、カッコつけていないところが自然ですごくカッコよく見える…。

本人たちにとっては不本意かもしれないが、私なんか彼らのステージを見ていると、カッコつけているのがカッコ悪くておもしろいし、カッコつけていないところが自然ですごくカッコよく見える…。 この2人のギター・アンサンブルも見事だ。

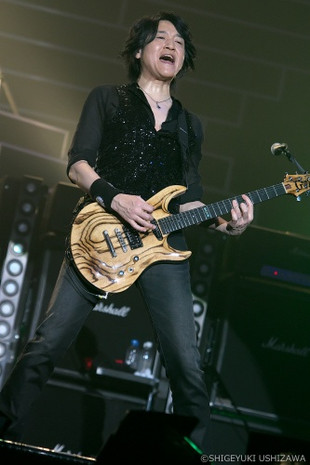

この2人のギター・アンサンブルも見事だ。 収録曲すべての編曲を担当しや数曲の作品を提供しているカズマくんは1987で「Marshall Eruption」してくれている。

収録曲すべての編曲を担当しや数曲の作品を提供しているカズマくんは1987で「Marshall Eruption」してくれている。 もう、眠くて付き合っていられないんで、トットと失礼させて頂いたが、撮影は朝まで続いたようだ。

もう、眠くて付き合っていられないんで、トットと失礼させて頂いたが、撮影は朝まで続いたようだ。 お待たせしました!

お待たせしました!