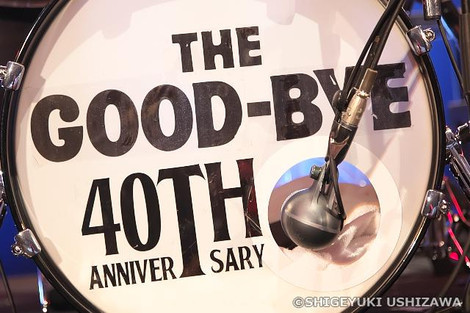

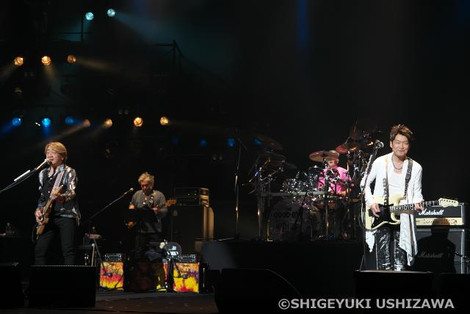

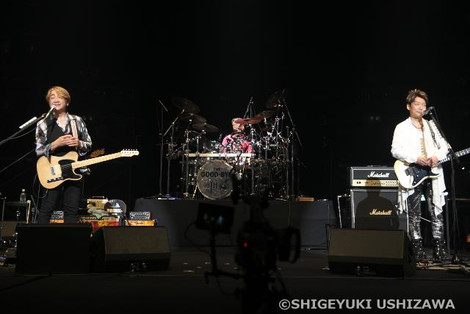

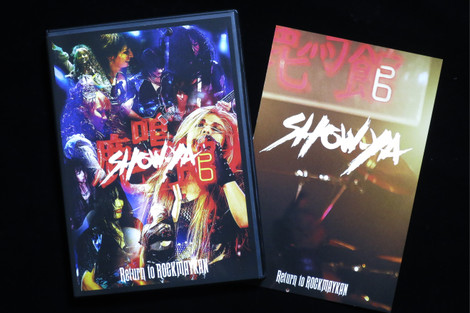

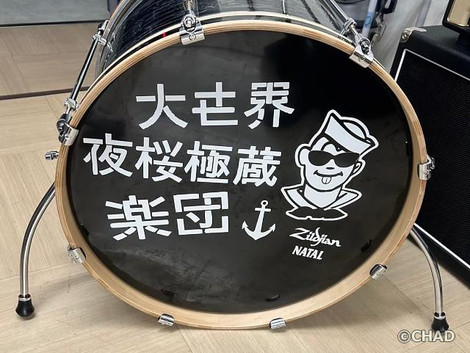

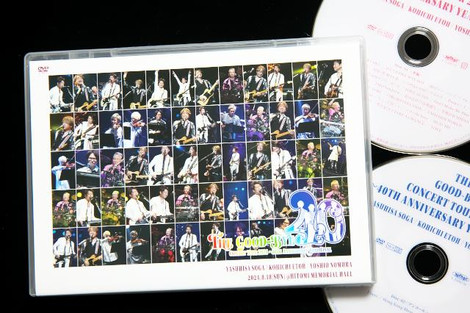

THE GOOD-BYE 40周年記念コンサートDVD付属マーブロ写真館<B館>

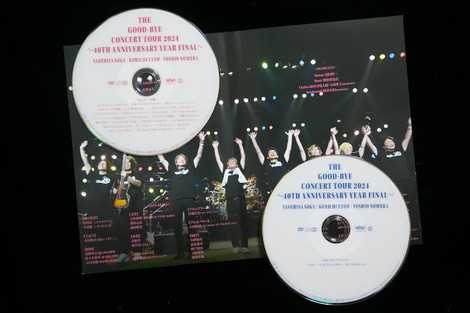

「THE GOOD-BYE40周年記念イヤー」の最後を飾るコンサート・ツアーの東京公演の様子を丸々収録したDVDが発売された。

今日は前回に引き続き、Marshall Blogが勝手に開館したそのDVDに付属する写真館の<B館>をご案内。 ショウは中盤。

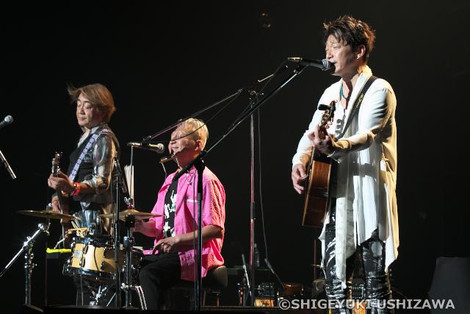

ショウは中盤。

バンドがステージを離れ、THE GOOD-BYEの3人によるアコースティック・セットが始まった。

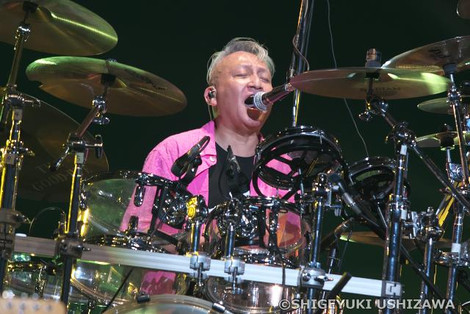

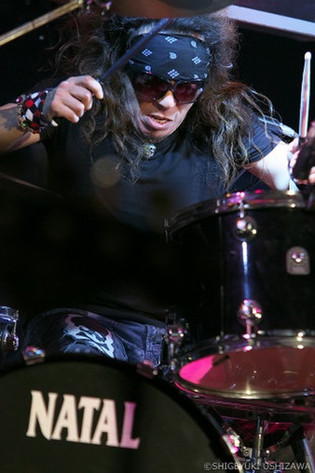

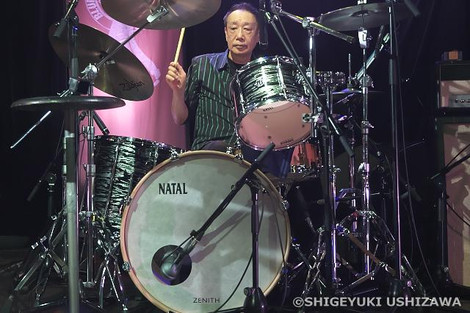

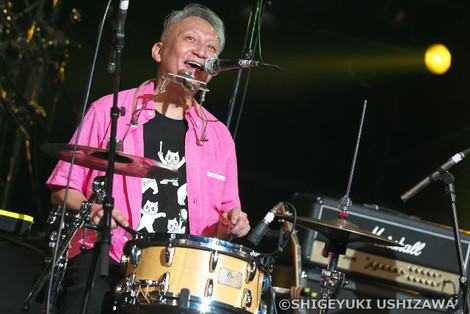

野村さんがベース、ヤッチンはアコースティック・ギター、そして今回の衛藤さんはウクレレではなく、ブラシを手にして「エド・シグペン(Ed Thigpen))ばりにスネア・ドラムを操った。

エド・シグペンは長年にわたってオスカー・ピーターソンのバックを務めた名ドラマー。

やっぱり「Ed」と「花のお江戸」でつながっているんだネェ。

そういえば…エドはもう15年前に亡くなってしまったが、それよりズッと前のこと、NAMMショウで誰も気が付かないエドを見かけて「あ、エド・シグペンだ!」とひとりで色めき立っている私にエドも気づき、微笑みながら私に向かってパチリと片目を閉じてくれたことがあった。

それがすごくカッコよくて、うれしかった。

今だったらスマホで一緒に写真を撮ったんだけどナァ。

「男性のウインク」なんて日本人がやったら絶対に気持ち悪いよ。 そんな衛藤さんのブラシ・ワークと歌で2019年に30年ぶりに発表した10枚目のアルバム『Special ThanX』から「笑顔がICHIBAN」を披露。

そんな衛藤さんのブラシ・ワークと歌で2019年に30年ぶりに発表した10枚目のアルバム『Special ThanX』から「笑顔がICHIBAN」を披露。 MCをはさんで加賀八郎さん作の「僕らの祈り」。

MCをはさんで加賀八郎さん作の「僕らの祈り」。 情感豊かに歌い上げるヤッチン。

情感豊かに歌い上げるヤッチン。 衛藤さんはハーモニカも披露した。

衛藤さんはハーモニカも披露した。

3人の加賀さんへの想いが込められた感動的な演奏だった。 バンドがステージに戻って、添田さんの柔らかなシンセサイザーのサウンドをバックに…

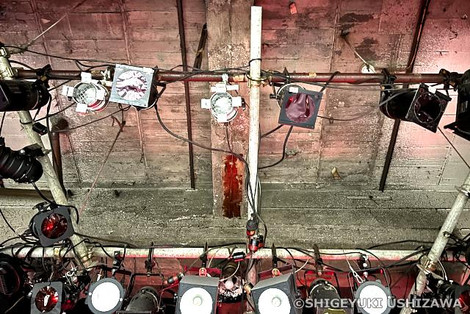

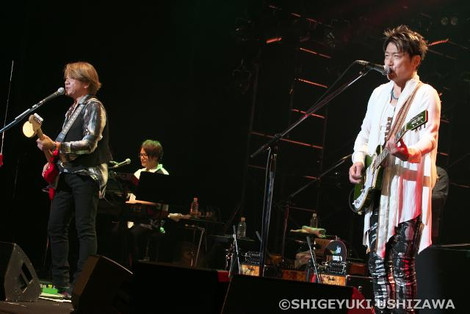

バンドがステージに戻って、添田さんの柔らかなシンセサイザーのサウンドをバックに… のっつがシタールの音でエキゾチックなフレーズを重ねる。

のっつがシタールの音でエキゾチックなフレーズを重ねる。 曲は「OUT OF THE TIME」。

曲は「OUT OF THE TIME」。

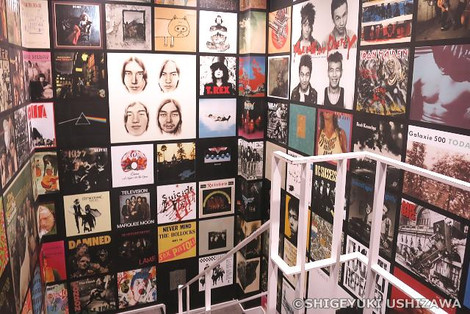

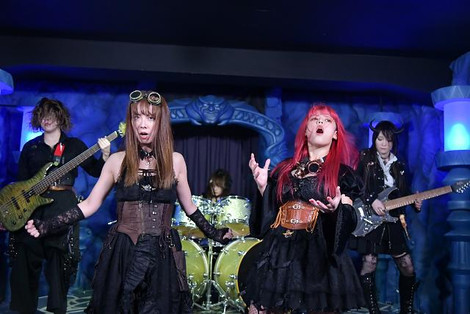

ココから「裏グッバイ」。

「グッバイってこんな曲を演るの?」というような曲を取り上げるコーナー。

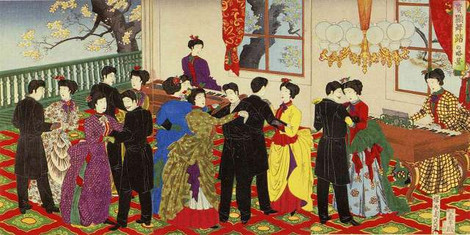

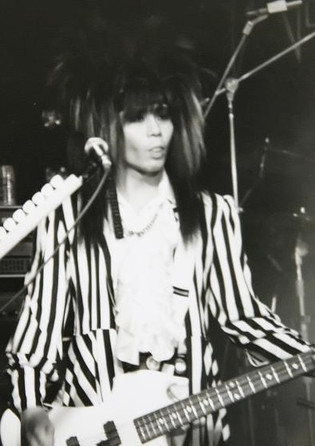

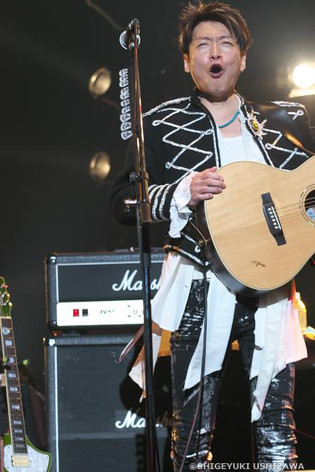

コレがいいのよ! ナポレオン・ジャケットを身にまとった3人がまず演奏したのは…

ナポレオン・ジャケットを身にまとった3人がまず演奏したのは… ポップ度をゆるめたロック要素が濃いナンバー。

ポップ度をゆるめたロック要素が濃いナンバー。 こういう曲もまたTHE GOOD-BYEの音楽の大きな魅力だ。

こういう曲もまたTHE GOOD-BYEの音楽の大きな魅力だ。 そのまま次の曲へ。

そのまま次の曲へ。

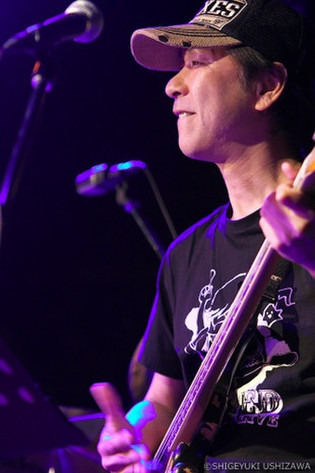

和佐田さんの重く太いベースが唸るのは… 「白夜のREVOLUTION」。

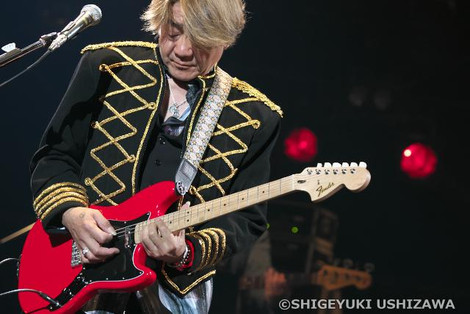

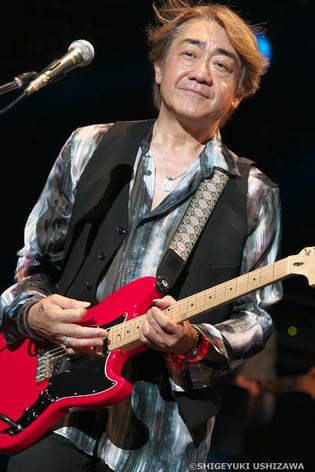

「白夜のREVOLUTION」。 ワウワウ・ペダルを踏み、歌詞に出て来る「Purple Haze」をクォートする野村さんのソロ。

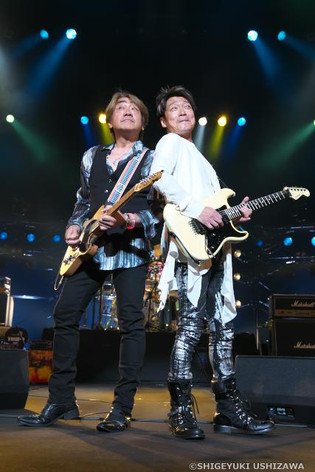

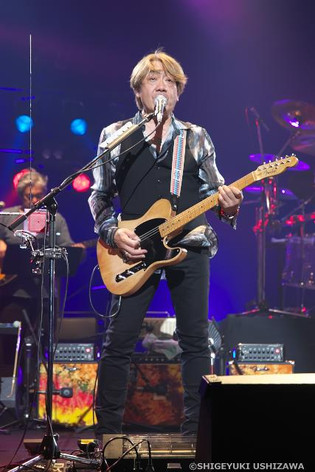

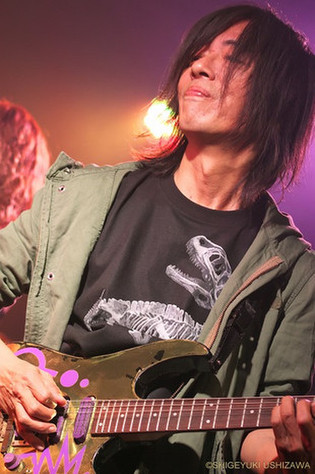

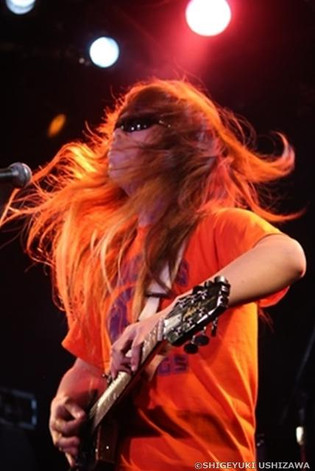

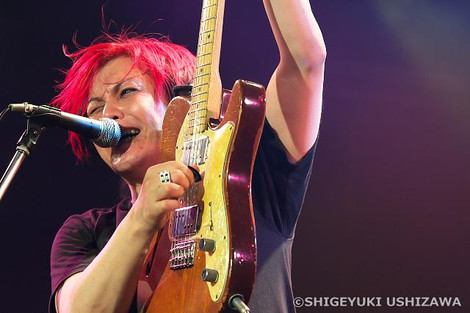

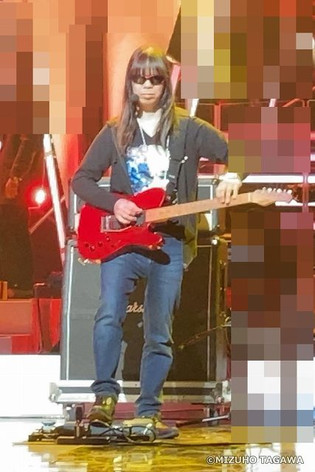

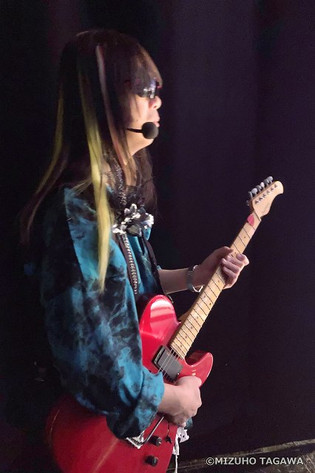

ワウワウ・ペダルを踏み、歌詞に出て来る「Purple Haze」をクォートする野村さんのソロ。 さらにヤッチンのギター・ソロも飛び出してくる。

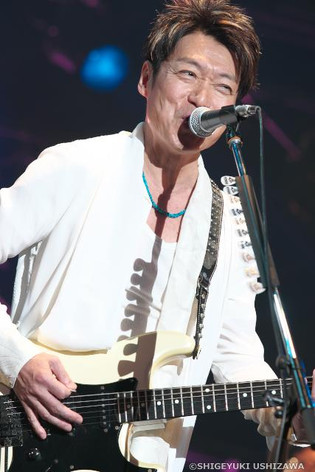

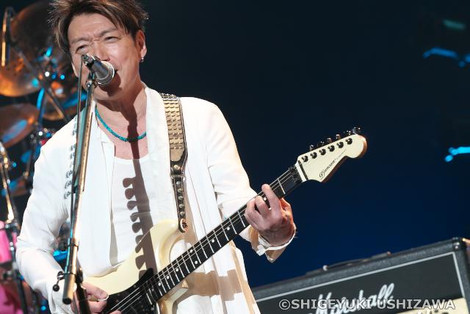

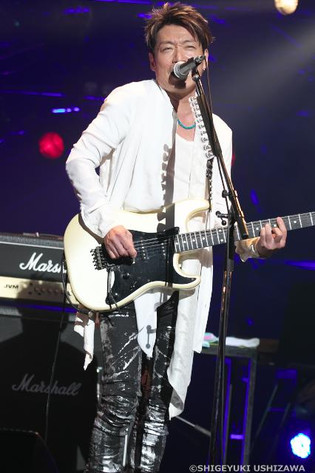

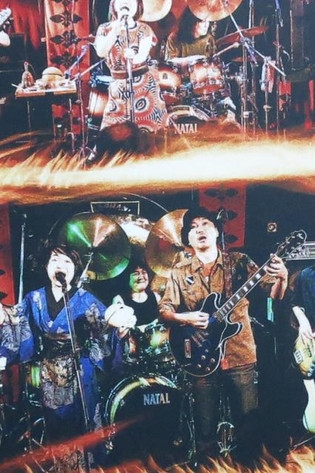

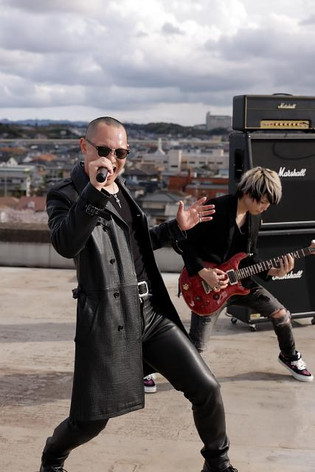

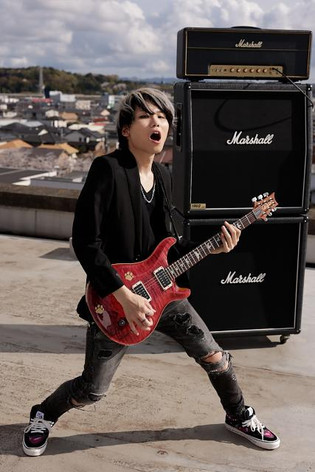

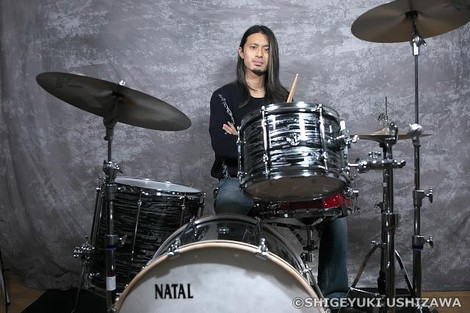

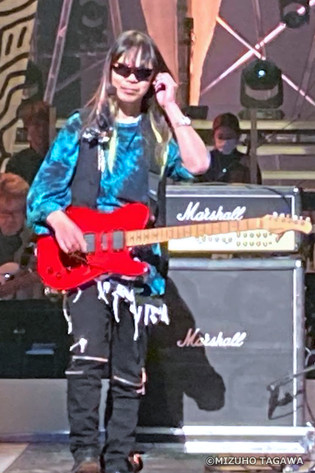

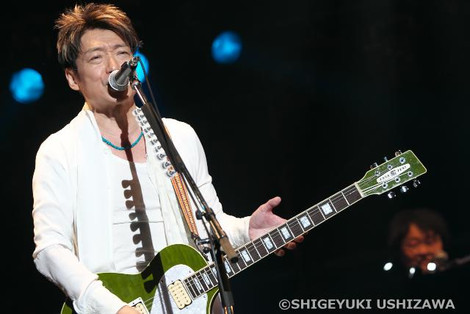

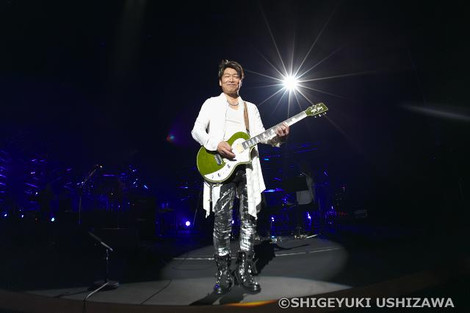

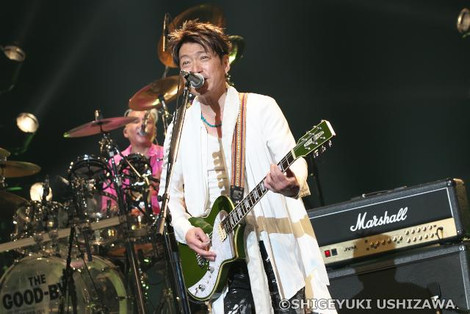

さらにヤッチンのギター・ソロも飛び出してくる。 ヤッチンはいつも通りMarshall。

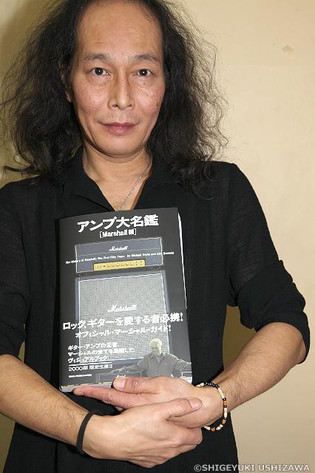

ヤッチンはいつも通りMarshall。

この時はMarshallのフラッグシップ・モデル「JVM210H」と「1960A」をプレイした。 そしてツイン・リード・ギターのパートに突入。

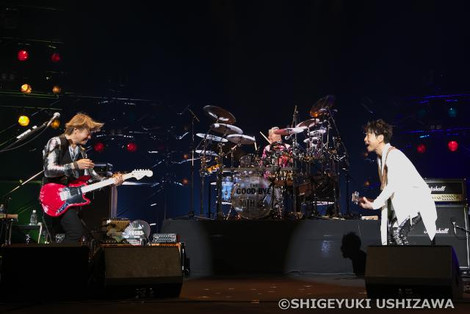

そしてツイン・リード・ギターのパートに突入。

ハードなTHE GOOD-BYE…すごく好き。 続けては再びキーボーズ・チームの出番。

続けては再びキーボーズ・チームの出番。

例のエキゾチックなアンサンブルから… ヤッチンのストラミングが加わって「Another World」。

ヤッチンのストラミングが加わって「Another World」。 この曲もヤッチンがソロのコンサートで時折取り上げる1曲だ。

この曲もヤッチンがソロのコンサートで時折取り上げる1曲だ。 バッチリとキマりました!

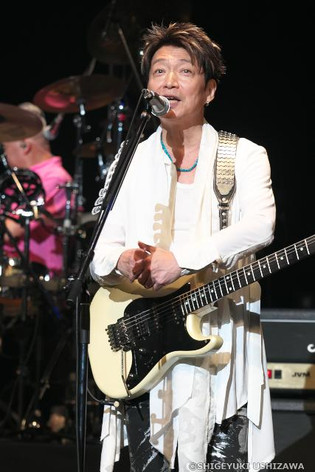

バッチリとキマりました! ジャケットを脱いで「Mass-Communication」。

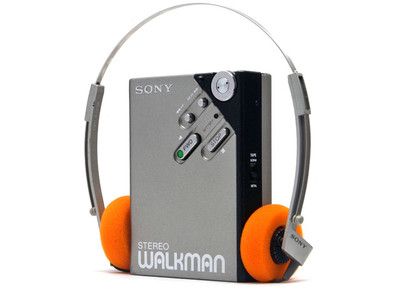

ジャケットを脱いで「Mass-Communication」。 THE POLICEっぽいサウンドにシリアスな歌詞。

THE POLICEっぽいサウンドにシリアスな歌詞。

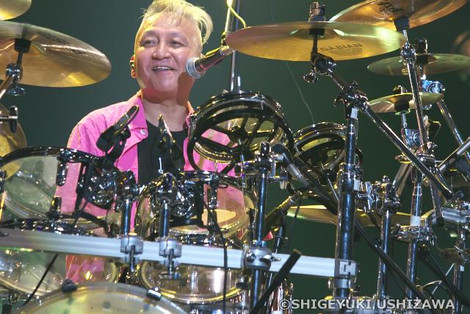

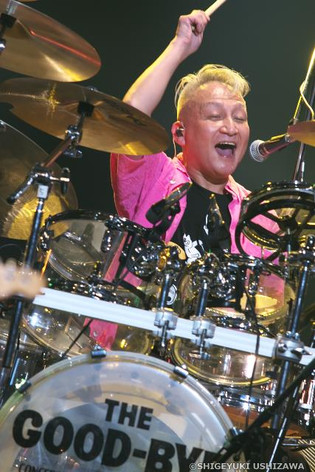

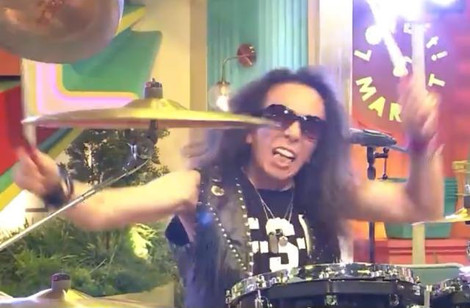

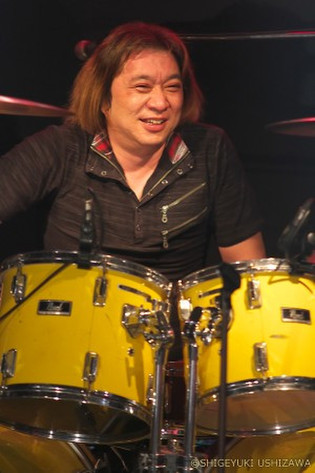

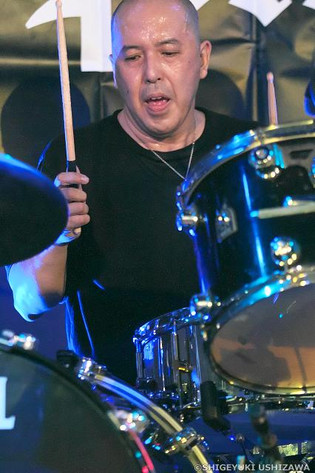

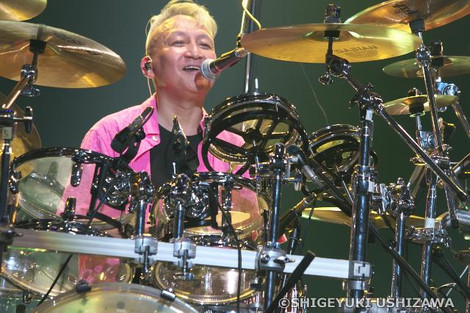

「♪Mass-communication people」のコーラスがバツグンにカッコいい。 衛藤さんのビート・スタートによる次の曲は…

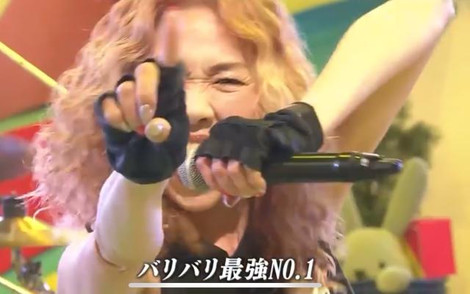

衛藤さんのビート・スタートによる次の曲は… 『Special ThanX』から「ちょっと待って」。

『Special ThanX』から「ちょっと待って」。

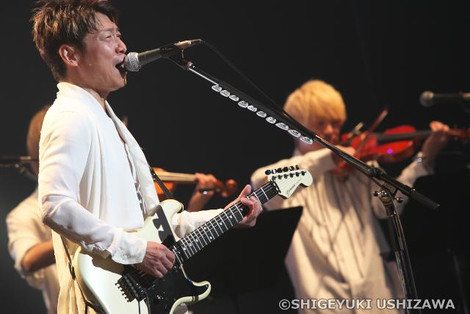

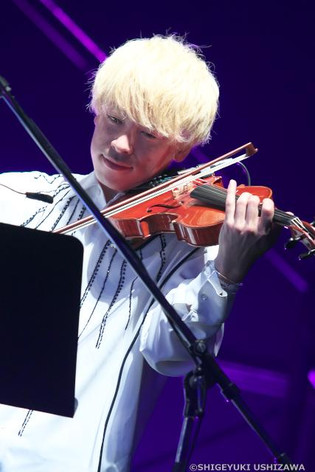

エキサイティングな野村さんの歌に… ヴァイオリンを弾かないsourcesの2人の「♪ちょっと待って」のコーラスが鉄壁の布陣でかぶさってくる!

ヴァイオリンを弾かないsourcesの2人の「♪ちょっと待って」のコーラスが鉄壁の布陣でかぶさってくる! ヤッチンのソロ!を交えて…

ヤッチンのソロ!を交えて… 「♪帰えらなきゃ!」

「♪帰えらなきゃ!」

野村さんと完璧に同期するフォーメーションはお見事! 再び衛藤さんのビート・スタート。

再び衛藤さんのビート・スタート。 同じく『Special ThanX』から「アカンBe love」。

同じく『Special ThanX』から「アカンBe love」。

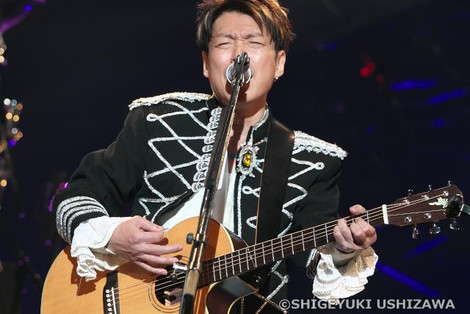

実際に何かよっぽど「アカンこと」でもあったかのように、ヤッチンがクレッシェンド気味に歌っていく「♪アカン、アカン、アカン、アカン」のパートには強い気魄が感じられた。 そんなアカンほど熱のこもった演奏に客席は大興奮!

そんなアカンほど熱のこもった演奏に客席は大興奮! コーラスや振り付けでも大活躍のsourcesのヴァイオリンの綾太郎くんと…

コーラスや振り付けでも大活躍のsourcesのヴァイオリンの綾太郎くんと… 隼人くん。

隼人くん。

今回はほとんどの曲に2人のヴァイオリンのバッキングが加わり、そのカッコいいアレンジが曲を華麗に彩った。 添田さんが弾く愛らしいメロディのピアノが導くのは「Real Me」。

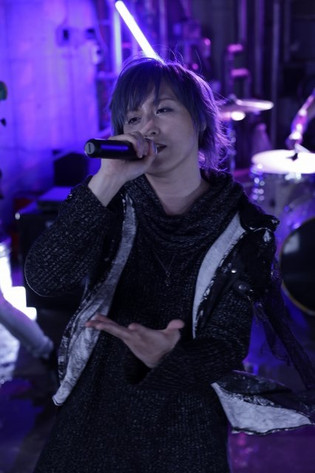

添田さんが弾く愛らしいメロディのピアノが導くのは「Real Me」。 ゴキゲンなロック・ビートに乗って野村さんがストレートに歌い込む。

ゴキゲンなロック・ビートに乗って野村さんがストレートに歌い込む。 ヤッチンのソロ。

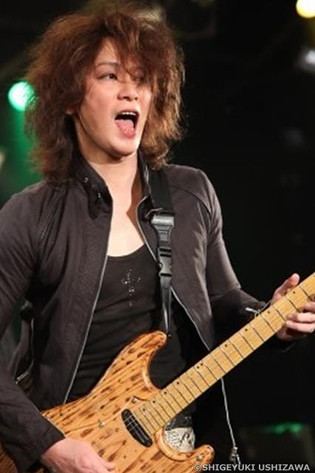

ヤッチンのソロ。

芯がシッカリしたとても良い音色だ。 曲の最後はお客さんの掛け声を得て大エキサイト!

曲の最後はお客さんの掛け声を得て大エキサイト! さぁ、いよいよクライマックス!

さぁ、いよいよクライマックス!

ヤッチンのソロのライブでも欠かすことのできない「YES! YES!! YES!!!」が続く。 「♪Nice!!」

「♪Nice!!」 衛藤さんのコーラスも大活躍して…

衛藤さんのコーラスも大活躍して… 「♪Nice!!」

「♪Nice!!」 野村さんのソロから…

野村さんのソロから… 最後の「♪Nice!!」

最後の「♪Nice!!」

3回ともバッチリとタオルが宙を舞った! 「祭り気分でTAKE A CHANCE」はヤッチンが弾くイントロ・リフでスタート。

「祭り気分でTAKE A CHANCE」はヤッチンが弾くイントロ・リフでスタート。

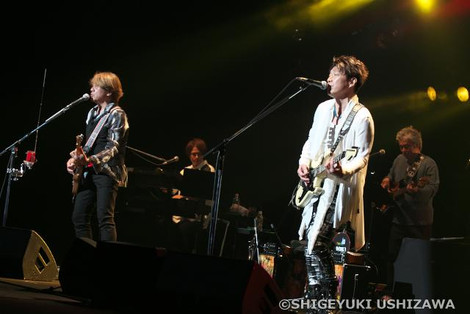

ムムム、コレもカラっとしていてとてもいいギターの音! ボーカルズを分け合い、そしてハモる。

ボーカルズを分け合い、そしてハモる。

野村さんが歌うハモリのパートがまたどの曲もカッコいいんだよね。 スリリングなバンド・アンサンブルからのっつのシャープなシンセサイザーのソロ。

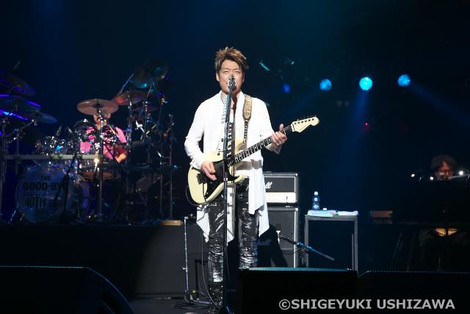

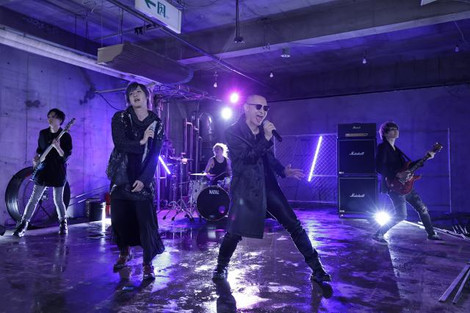

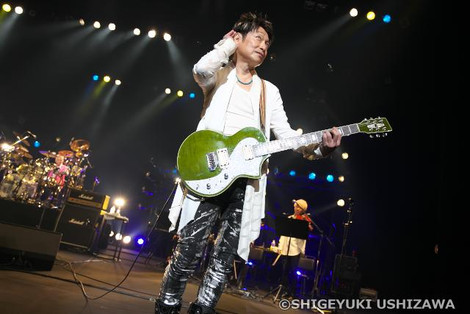

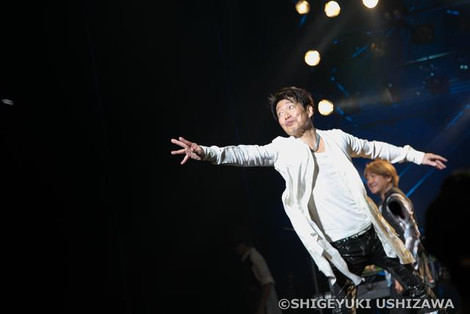

スリリングなバンド・アンサンブルからのっつのシャープなシンセサイザーのソロ。 曲がブレイクするとヤッチンがステージの前に歩み出てリフをプレイ。

曲がブレイクするとヤッチンがステージの前に歩み出てリフをプレイ。 すごい歓声!

すごい歓声! 一方、下手では野村さんも前に出て来てソロをブチかます!

一方、下手では野村さんも前に出て来てソロをブチかます! ステージの両端でギタリスト2人が大きな喝采を浴びた。

ステージの両端でギタリスト2人が大きな喝采を浴びた。 アッと言う間に本編最後!

アッと言う間に本編最後!

『Special ThanX』から「LOVE」。 ココでも2人でボーカルズを分け合った味わい深い演奏を聴かせてくれた。

ココでも2人でボーカルズを分け合った味わい深い演奏を聴かせてくれた。 本編全18曲。

本編全18曲。

シングルA面、B面、レア曲、最新曲、最高な盛りだくさんなプログラム。

ヤッチンがピックを遠投してメンバー全員がステージを離れた。 そしてアンコール。

そしてアンコール。

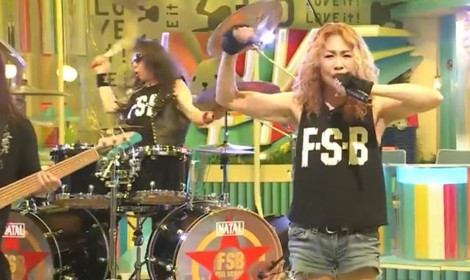

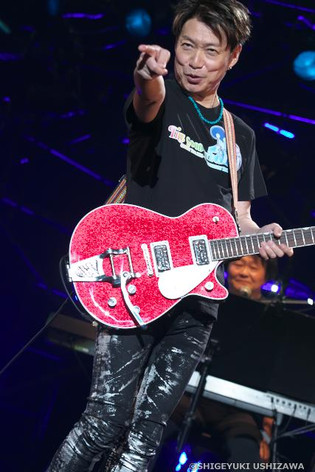

全員お揃いのツアーTシャツに着替えてステージに登場し、まずは1989年7月発表のシングル「25ans」を演奏。 続いて同じく1989年にリリースしたアルバム『Revolution No.9』収録の「Hong Kong Blues」。

続いて同じく1989年にリリースしたアルバム『Revolution No.9』収録の「Hong Kong Blues」。

この曲を発表した頃は香港ってまだイギリスの租借地だったんだよね。

キャリアを感じるナァ。 最後のTHE GOOD-BYEの40周年記念コンサートの東京公演を締めくくったのはこの曲。

最後のTHE GOOD-BYEの40周年記念コンサートの東京公演を締めくくったのはこの曲。 「♪You!」…

「♪You!」… 「悲しきRadio Girl」だ!

「悲しきRadio Girl」だ! THE GOOD-BYEの40周年おめでとうございました!

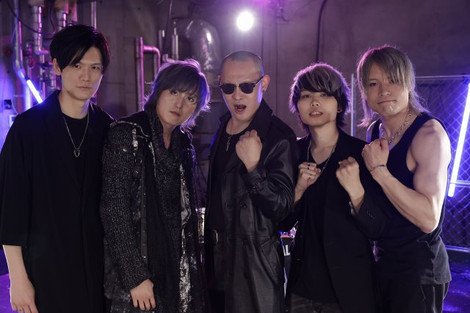

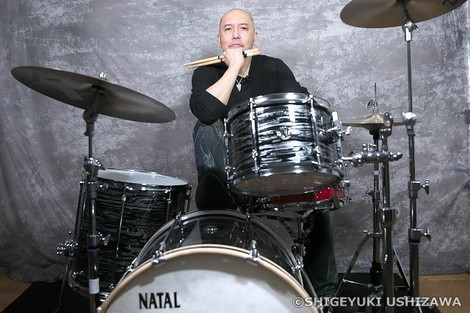

THE GOOD-BYEの40周年おめでとうございました! 完璧な演奏で3人を盛り立てたバンド・メンバーの皆さん。

完璧な演奏で3人を盛り立てたバンド・メンバーの皆さん。

素晴らしい演奏だった!

感動のエンディング!

感動のエンディング! 「どうもありがとうございました!」

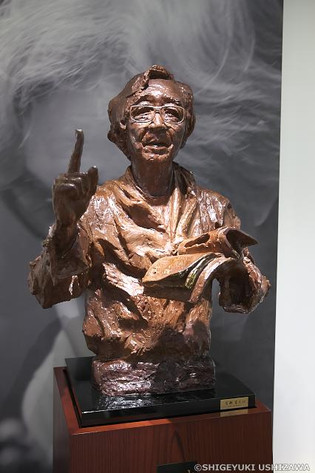

「どうもありがとうございました!」 最後に野村さんがベースを片手に加賀八郎さんを紹介した。

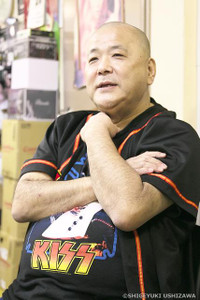

最後に野村さんがベースを片手に加賀八郎さんを紹介した。 大きな大きな歓声を浴びてステージを去って行くTHE GOOD-BYEの3人。

大きな大きな歓声を浴びてステージを去って行くTHE GOOD-BYEの3人。 お客さんは手を振りながら3人を送り出し、「THE GOOD-BYEのテーマ」を大合唱した。

お客さんは手を振りながら3人を送り出し、「THE GOOD-BYEのテーマ」を大合唱した。

ああ、実にいいコンサートだった!

THE GOOD-BYEは8月30日の札幌を皮切りに全国7ケ所を回るツアーが予定されている。

それも楽しみ! 曾我泰久の詳しい情報はコチラ⇒soga21.com

曾我泰久の詳しい情報はコチラ⇒soga21.com DVDのお買い求めはコチラ⇒Guts Entertainment

DVDのお買い求めはコチラ⇒Guts Entertainment <おしまい>

<おしまい>

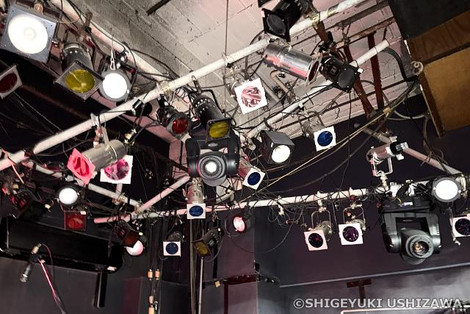

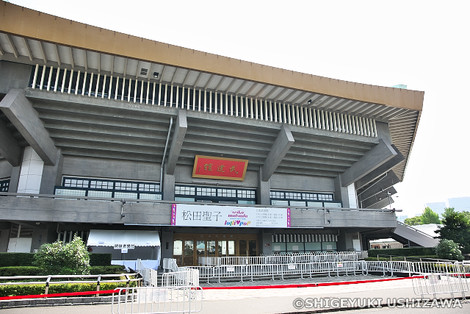

(一部敬称略 2024年8月18日 昭和女子大学人見記念講堂にて撮影)

(一部敬称略 2024年8月18日 昭和女子大学人見記念講堂にて撮影)