目黒鹿鳴館物語<その1>

今日から向こう数回にわたって「鹿鳴館」の話題をお送りする。

…とくればまずは歴史から。

鹿鳴館のオープンは明治16年(1883年)。

江戸幕府を倒し、開国をして列強各国との付き合いを始めたものの、不平等な条約に苦しんでいた新政府は海外から賓客を招き、上げ膳据え膳でご機嫌を取りながら「ネェ?日本だってナウでしょ~。これから仲良くしてくださいよ~」と近代化が進んだことをアピールして国際的な立場を向上させようとした。

そのために作られた宿泊所を兼ねた施設が鹿鳴館だった。

設計はイギリスからやってきた「御雇外国人」のひとりジョサイア・コンドル。

東京駅や万世橋駅(関東大震災で壊滅)を設計したことでその名がよく知られている辰野金吾の師匠。

御雇外国人というのは、一刻も早く西洋の文化を取り入れようとした明治政府が目玉がいくつも飛び出すほどの高給を出して雇い入れた外国人学者や技術者のこと。

施工に関係したのは大倉喜八郎の大倉財閥。

その建設部門が今の大成建設の源流となった。 「外国人との交流の場を設ける」というアイデアは良かったが、そのアイデアを出した人の素行は決してホメられたものではなかった。

「外国人との交流の場を設ける」というアイデアは良かったが、そのアイデアを出した人の素行は決してホメられたものではなかった。

その人とは当時の外務大臣を務めていた井上馨(かおる)。

井上聞多(もんた←名前がカッコいい)として高杉晋作や久坂玄瑞、伊藤博文らとともに1863年の「英国公使館焼き討ち事件」に参画したり(川島雄三の『幕末太陽傳』という映画では二谷英明が演じている)、「長州ファイブ」とか言って伊藤博文らとイギリス留学を果たしたりして、時として「維新の立役者」のひとりとされるようだが、新政府設立後はその立場を利用して徹底的に私服を肥やした大悪党でもあった。

ココには詳しく書かないけど、「尾去沢事件(おさりざわ)」という民間の鉱山を強引に我が物にしたり、ニセ札を作ったり、「川上冬崖(とうがい)」という日本で最初の洋画家を清国への地図密売事件の犯人に仕立て上げるために自殺に見せかけて箱根で暗殺したり(井出孫六著の直木賞受賞作『アトラス伝説(冬樹社刊)』より)、まさにやりたい放題だった。

まぁ、その時代にそういうことをしていたのはこの人だけじゃないだろうし、似たような悪事は現在でもごく当たり前のように横行しているけどね。

ちなみにその「尾去沢事件」で得た鉱山は後に三井物産の礎になった。

そうして井上と三井は濃密な関係を築き上げたのだそうだ。いいな。 鹿鳴館は日比谷の今の帝国ホテルの隣にあったが、元は薩摩藩の装束屋敷(藩主が江戸城に登る時に身支度をするための屋敷)が立っていた。

鹿鳴館は日比谷の今の帝国ホテルの隣にあったが、元は薩摩藩の装束屋敷(藩主が江戸城に登る時に身支度をするための屋敷)が立っていた。

井上馨の政治的失脚とともに明治23年に「華族会館」として使用されるようになった。

その後、昭和2年に華族会館は大和生命保険に売却され、昭和15年に解体された。

一方、その外国人との交流の場は芝の高級料亭「紅葉館」に移されたが、昭和20年3月10日の東京大空襲で焼失。

今、その同じ場所には東京タワーが立っている。

ちなみに「金色夜叉」の「尾崎紅葉」はこの料亭の名前をペンネームに引用した。 私は浅学にして全く詳しくはないが、鹿鳴館を題材にした創作物はこれまでたくさん生み出されて来ていて、三島由紀夫の戯曲「鹿鳴館」もそのウチのひとつ。

私は浅学にして全く詳しくはないが、鹿鳴館を題材にした創作物はこれまでたくさん生み出されて来ていて、三島由紀夫の戯曲「鹿鳴館」もそのウチのひとつ。

私が大阪に住んでいた1987年頃、この三島の戯曲が有馬稲子の主演で梅田コマ劇場で上演され、知り合いが出演していた関係で家内が観に行った。

下はその時のプログラム。

だから私は観ていない。

ネコちゃん、見てみたかったナァ(92歳でご存命です)。

小津さんの『東京暮色』なんてすごくヨカッタ。 私の鹿鳴館はもっぱらロックの方。

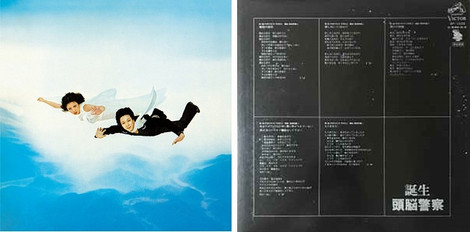

私の鹿鳴館はもっぱらロックの方。

サディスティック・ミカ・バンドは「タイムマシンにお願い」で「♪鹿鳴館では夜ごとのワルツのテンポに今宵も…」と演ったし、パンタさんは頭脳警察の「鹿鳴館のセレナーデ」という曲で「♪ほのかにともるシャンデリア 夜の鹿鳴館のセレナーデ」と歌った。 これらの歌のように、さぞかし毎晩華やかだったんでしょうネェ。

これらの歌のように、さぞかし毎晩華やかだったんでしょうネェ。

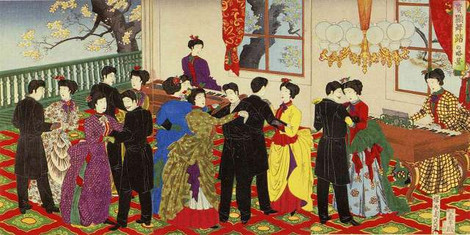

華美な洋装に身を包んだ貴族やら華族やらが一同に会し、金髪碧眼の紳士淑女と手を取り合って生バンドの演奏に合わせてステップを踏んだワケよ、多分。

私にピッタリだな。 その中には「鹿鳴館の華」と謳われたひと際見目麗しい淑女たちがいた。

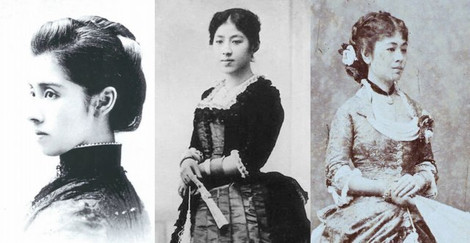

その中には「鹿鳴館の華」と謳われたひと際見目麗しい淑女たちがいた。

下の写真、向かって左は時の外務大臣・陸奥宗光の奥さん「陸奥亮子」。

陸奥宗光、小村寿太郎なんてのは日露戦争の後始末で大活躍した人だからネェ。

一時、鶯谷に住んでいたんだけど、息子をイギリスに留学させるための資金を得るためにその家を売り払ってしまった(現存しています)。

そして、亮子さんはその美貌で特に人気があって「ワシントン社交界の華」とも称された。

真ん中が岩倉具視の令嬢、戸田極子(きわこ)。

そして右端が同じく岩倉具視の長男の奥さんで、後に佐賀藩の最後の藩主であった鍋島直大(なおひろ)と結婚した鍋島榮子(ながこ)。

皆さん、140年前の女性とは思えないカワイさよのう。 そして、ようやく記事の内容が目黒へ飛ぶ。

そして、ようやく記事の内容が目黒へ飛ぶ。

ロック・ファンの皆さんの多くが既にご存知であろうが、「目黒鹿鳴館」は来年1月19日の「東京一家」の興行を最後に閉館し、移転することになっている。 今、東京にライブハウスがいくつあるのかおおよその見当もつかないが、目黒鹿鳴館はその中でもとりわけ長い歴史を持つお店だ。

今、東京にライブハウスがいくつあるのかおおよその見当もつかないが、目黒鹿鳴館はその中でもとりわけ長い歴史を持つお店だ。

「私もずいぶん通ってネェ。決して鹿鳴館のことを忘れないよ!」などと今はおっしゃる皆さんも、時間が経てば必ずその記憶は薄れて行き、「アレ?鹿鳴館って確かココにあったような気がするな…」となるのが関の山だ。

私もあんなに熱心に通ったにもかかわらず、周囲の様子が変わってしまったために昔の新宿ロフトの場所を正確に指摘することができないんだから!

しからば…ということでMarshall Blogはこの栄えある歴史を誇る「日本のロックの殿堂」を半永久的に保存しておくためにいくつかの記事を編むことを思い立った。

そこでご登場頂くのが「目黒鹿鳴館の華」。

「ペペさん」の愛称でおなじみの目黒鹿鳴館社長、山口高明さんだ。

「鹿鳴館の華」でつなげたいがために冒頭で井上馨やら陸奥亮子やらまで引っ張り出したというワケ。

こんな調子でペペさんへのインタビューを中心に立体的に、そしてできるだけ具(つぶさ)に目黒鹿鳴館の姿をココに記録しようとするのが今回のシリーズだ。

それではさっそく…ペペさんよろしくお願いします!

目黒鹿鳴館事始め

Marshallシゲ(以下「S」):鹿鳴館のオープンは1980年ですよね?

それ以前は映画館だったと思っている人も多いようですが、鹿鳴館になる前は1960年代から続く寄席だったんですよね?

山口”Pepe”高明(以下「P」):はい、そうなんです。『目黒名人会』という立川談志がやっていた寄席でした。

S: 私は談志のファンということもあるものですからチョット調べてみたんですが、どうやら談志も誰からか引き継いだらしいんですよね。 P:そうだったんですか?

P:そうだったんですか?

S:その寄席からすぐに鹿鳴館になったんですか?

P:前の社長の言い方だと、「目黒にあるライブハウスが経営者を探している」という話があって、元々「鹿鳴館」というライブハウスがあったようなんですよね。

S:それでは前の社長が誰かから鹿鳴館を引き継いだ…ということになるんですね?

P:そう、だから前の社長は鹿鳴館の最初の社長ではないんです。

S:前の社長は確か映画会社にいらっしゃったんですよね?

P:はい。

で、その会社の人から「目黒でこういう話があるけどやってみないか?」という話を聞いて「オモシロそうだからやってみるか…」ということになったらしいんです。

当時はライブハウスが今みたいにたくさんなかったですからね。

新宿のロフト、渋谷のジアンジアンと屋根裏…。

S:有名なところではヘッドパワー、ルイ―ド、クロコダイル、下北沢のロフト、それと1978年に吉祥寺のシルバーエレファントがオープンしたぐらい?

P:そうですね。

それで、当時はどこもあんまり爆音が出せなかったので、それじゃ「鹿鳴館はデカイ音を出そうじゃないか!」という方針にしたらしいんです。

すると、「どうも目黒には爆音が出せるライブハウスがあるらしいぞ!」ということでジャパメタの流れにつながったようなんですね。

********<コラム1:立川談志と目黒名人会に関する話>********

上に書いたように私は立川談志が大好きで、昔勤めていた会社の関係で信州に住んでいた頃、長野市の一番の夜の繁華街「権藤」でナントご本人にバッタリと出くわしてビックリ仰天したことがあった。

平成2年1月25日のことだった。

この年の2月に衆議院議員選挙があったので、恐らく談志は小坂憲次の応援に来信していたのだと思う。

私はとてもうれしくて、酔っぱらっていたこともあって目の前で「地べたを掘ったって一文だって出て来やしねえ!」とご本人のモノマネをやってしまった。

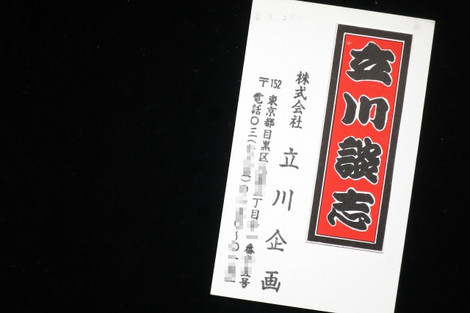

すると談志は「おお?『ねずみ穴』だね?いいネェ!」と大変よろこんでくれて、「今夜はオモシロい人に会ったよ!オイ、アレを出してやんな」とお付きの人に命ずると、その人が下の名刺を渡してくれた。

私の大切な大切な宝物である。

ちなみに私がモノマネをしたのは、談志が指摘した通り、彼のオハコの人情話「ねずみ穴」の一節である。

この名刺の住所を見ると談志の事務所が「目黒区」になっているので、ナニか鹿鳴館と関係があるのでは?と場所を調べてみたがゼンゼン別のロケーションだった。 そんなこともあって「目黒名人会」のことをペペさんに根ほり葉ほり伺っていたら「何かの参考になりますかね?」と倉庫の奥から木製のハコ2点を持ち出して来てくれた。

そんなこともあって「目黒名人会」のことをペペさんに根ほり葉ほり伺っていたら「何かの参考になりますかね?」と倉庫の奥から木製のハコ2点を持ち出して来てくれた。

何でも「目黒名人会」の頃から存在するアイテムなのだそうだ。

ひとつがコレ。 さすがにコレはごく普通の化粧箱でしょうな。

さすがにコレはごく普通の化粧箱でしょうな。 興味を持ったのはもうひとつの箱。

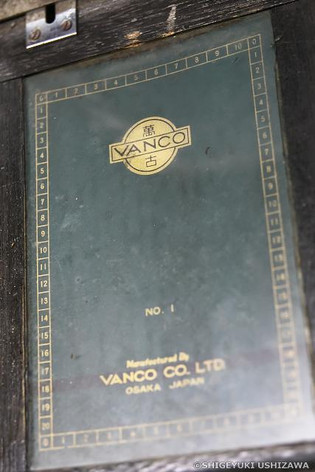

興味を持ったのはもうひとつの箱。

何だかわかりますか? コレは「謄写器」…つまりガリ版印刷をする装置の簡易バージョン。

コレは「謄写器」…つまりガリ版印刷をする装置の簡易バージョン。

ガリ板印刷の正式名称は「謄写印刷」だ。

まだプリントゴッコすらなかった頃のシロモノ。

今、コレを読んでいる方の多くは「ガリ版印刷」をご存知であろう。

しかし、そうでない若い皆さんにピンと来ることは恐らくあるまい。

「ロウ原紙」と呼ばれるパラフィン紙に鉄のペン(鉄筆)でキズを付けるようにして文字や絵を描き(ガリ切り)、そのキズにインクを刷り込んで印刷する極めて原始的な印刷手法がガリ版印刷。

一旦鉄筆で何かを描いてしまうと訂正するのがとても厄介で、ガリ切りは大変に集中力を要する作業だった。

我々が小学校に通っていた時分の校内の印刷物はほぼ100%が藁半紙にこのガリ版印刷で白い紙にクッキリとした印字などにはほとんどお目にかからなかった。

コピーすることを「ゼロックスする」と言っていた時代はまだ後のことかな? 「萬古(読み方に注意)」というのは大正14年に大阪で創業したこの謄写器の大手メーカーで、現在は「バンコ株式会社」としてプラスチック素材の文房具を製造している。

「萬古(読み方に注意)」というのは大正14年に大阪で創業したこの謄写器の大手メーカーで、現在は「バンコ株式会社」としてプラスチック素材の文房具を製造している。

現在の社長のお名前が「萬(よろず)」さんとおっしゃるところとを見ると、創業家の苗字を冠して「萬古」としたのであろうか。 この謄写器、試しにメルカリに出ているかと思って調べて見るとゾロゾロと出品されていてビックリ!

この謄写器、試しにメルカリに出ているかと思って調べて見るとゾロゾロと出品されていてビックリ!

それらには5,000円内外の値段が付けられていて、何台も「SOLD OUT」になっていた。

一体誰が使っているのだろう?

どうしてこの謄写器にこれだけ紙幅を割いたのかというと、ひとつには「滅んでしまったモノ」とか「滅びゆくモノ」だけが持っている美しさとか寂寥感のようなモノを感じてしまってね。

そもそも見た目がカッコいいじゃん?

Marshallの観点から言えば「真空管」に通じるモノがある。 もうひとつの理由は下の手紙。

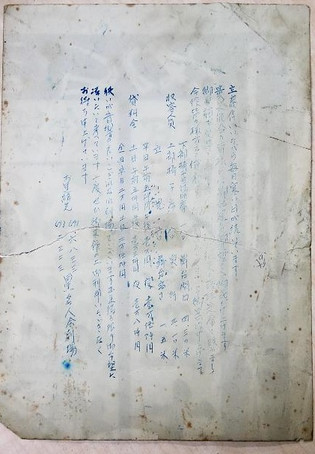

もうひとつの理由は下の手紙。

この印刷機で刷ったと思われる書状をペペさんが引っ張り出して来てくれた。

こんなことが書いてある。

「立春とはいいながら寒い日が続いています。

貴芸能会の皆様にはご壮健に御活躍のこと御喜び申し上げます。

ご愛顧を受けました目黒名人劇場に従来の落語定席を改めまして

今後皆々様方の貸席として御利用いただきますのでご案内申し上げます。

下部椅子並補助席 180 舞台間口 4.30米

上部椅子席 80 奥行 3.10米

立見 60 舞台高さ 1.5米

平日 午前 五阡円 午後 壱万円 夜 壱万五阡円

土日 午前 五阡円 午後 壱万三阡円 夜 壱万八阡円

全日 平日 二万円 土日 二万五阡円

狭いが音響の良いこぎれな小劇場でございます出来る限り御希望に添いたいと考へています 一度ぜひ御来館の上御利用いただきたくお待ち申し上げています

お連絡先 <電話番号> 目黒名人会劇場」

(文中の表記は算用数字の部分を除いてすべて完全にママ)

「定席」というのは定期的に公演を行っている寄席のことを指すので「従来の落語定席を改めまして」というのはもう寄席を止めて「貸しホール」の商売に徹することをお知らせした書状ということになろうか?

言い換えると、鹿鳴館、あるいはその前身のライブハウスになる前にこのホールは貸しホールを生業として存在していた期間があったということか。

日付が表記されていないのが残念!

舞台の高さが1.5mとあるが、ペペさんによれば、現在のステージの高さは約70cmとのこと。

あのステージ、かつては倍以上の高さだったのか?

2階も合わせてイス席で260とはずいぶん詰め込んでいたんだナァ。 目黒名人会のポスターの切れ端。

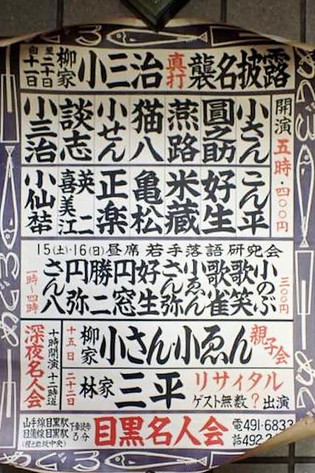

目黒名人会のポスターの切れ端。

当時の木戸銭は400円。

1970年頃のラーメンの値段は100円ぐらいだったようなので、今のラーメンを800円だとすると3,200円ぐらい?

ナニ?ラーメン一杯800円は安い見積もりだって?

ミシュランだかナンだか知らんが、ラーメンなんて元々は金がない時の食べ物なんだよ。

私はそれを知っている古い人間ゆえ、850円以上のラーメンは敬遠するようにしているのでこの計算でいいのだ。

今、浅草演芸場の木戸銭が2,800円なので目黒名人会の値段設定はチョット高めだったのかな? インタビューにあるように目黒名人会のオープンは1960年代後半のこと。

インタビューにあるように目黒名人会のオープンは1960年代後半のこと。

下は先頃亡くなった「柳家小三治」の1969年に披露した真打昇進時公演のポスター。

縁に魚のイラストが入っているところがオシャレ…もちろん「目黒のさんま」だ。

私は小三治がニガテなんだけど、フーム、後に人間国宝となる噺家の真打披露が目黒名人会で開催されていたとは…。

しかし、目黒名人会の経営は苦しく不振続きで廃業する予定になっていたが、1971年12月に救世主が現れる。

それが七代目立川談志だった。

その年の参議院議員選挙に立候補した談志の公約のひとつが「寄席の復活」だったのだ。

その後、談志ならではの色々な企画を打ち出して目黒名人会をプロデュースし続けてはみたものの、やはり経営状態は好転せず、数年で閉鎖してしまった。

もしかしたら上のガリ版刷りの案内状はその頃に送付されたモノかも知れない。

「ゲスト無数?」…ウワァ、この三平のリサイタルは見てみたかったナァ!

死ぬほどオモシロかったに違いないよ。 談志はその後、寄席文化に見切りをつけて立川流を設立して自ら家元に収まり、「落語協会」にも「芸術協会」にも属さなかったため寄席に出ることがなくなった。

談志はその後、寄席文化に見切りをつけて立川流を設立して自ら家元に収まり、「落語協会」にも「芸術協会」にも属さなかったため寄席に出ることがなくなった。

1983年、目黒名人会を引き継いだ12年後のことである。

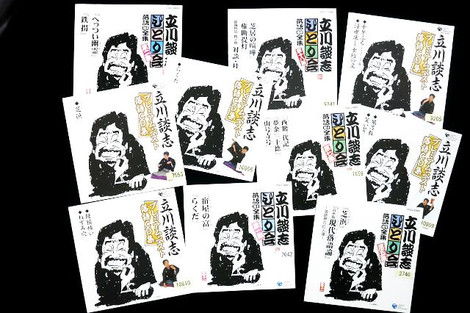

下はウチにある談志のCD。

チョット前にこのウチのどれかを聞いていたら、枕で「寄席文化の復活」を提唱して三遊亭円楽が1985年に東陽町で「若竹」という寄席を開業した話をしていた。

円楽が好きではない私の父が「円楽にしては立派なことをするナ」と珍しくホメそやしていたのでこのことは私も覚えている。

ところが、残念ながらその若竹も4年ほどで閉鎖に追い込まれてしまう。

すると談志がその時のことを茶化して指してこう言う。

「円楽が寄席で失敗しやがったろう?ま、オレも目黒で失敗しちゃったんで他人のことは言えないんだがね!」

コレがまさに「目黒名人会」、すなわち今の「目黒鹿鳴館」のことなのだ。

ペペさん上京

S:ジャパメタ関係のライブハウスといえば当時神楽坂に「エクスプロージョン」というお店がありましたよね?

アレは鹿鳴館とどっちが古いんですか? P:多分、鹿鳴館の方が古いと思います。

P:多分、鹿鳴館の方が古いと思います。

ボクは栃木の鹿沼の出身なんですが、高校の時にそのエクスプロージョンが出したインディーズのソノシートを買いにワザワザ東京に出て来たりしていたんですよ。

それが1984とか1985年ぐらいのことで、鹿鳴館はそのズッと前からありましたからね(後に調べたところ、エクスプロージョンのオープンは1982年だった)。

それでボクは1987年に鹿鳴館に入ったんです。

S:ペペさんってもしかしたらその時からズ~っと鹿鳴館だけにお勤めなんですか?

P:はい。

ボクはどうしても音楽の仕事がしたかったんです。

でも田舎には音楽の仕事なんて全くありませんからね。

上京すればナニかしら音楽の仕事があると思ったんですよ…出版社のアルバイトでも、スタジオの仕事でも音楽関係の仕事ならナンでもよかった。

で、訛り丸出しで電話をすると「いつから来られますか?すぐに来てくれる人を探しているんです」って言われる。

でもボクは田舎にいるでしょ?交通費のこともあるし、ボクとしてはもう採用の確約をもらっている状態で東京に来たいワケなんです。

S:ワザワザ東京に出て来て「ハイ、不採用」じゃタマッタもんじゃありませんもんね?

P:まったくその通り!

でもそうは問屋が卸さない…「それじゃ上京したら連絡ください」なんて言われちゃう。

仕方がないのでとりあえず東京に出て来て、先輩がやっていたラーメン屋で半年ぐらいアルバイトをしたんです。 その先輩は後に「BAD MESSIAH」いうバンドでメジャーへ行くんですが、当時「SHOCK」というバンドでドラムスを叩いていたんですね。

その先輩は後に「BAD MESSIAH」いうバンドでメジャーへ行くんですが、当時「SHOCK」というバンドでドラムスを叩いていたんですね。

で、そのSHOCKが北陸ツアーに出ることになったんですが機材車の運転手がいない。

「ダレかいないか?」ということでボクが手伝うことになった。

それで、そのSHOCKが鹿鳴館に出演していたのでボクも鹿鳴館に出入りするようになったんです。

打ち上げの時に「コイツ音楽の仕事がしたいんだってよ」という話が出て、「それじゃウチに来ないか?」と鹿鳴館でアルバイトをするようになったんです。

でも、そのラーメン屋さんの女将さんに気に入られちゃって、「アンタ、調理師免許を取らせてあげるから音楽の仕事なんか諦めてラーメン屋をやりなさいよ!手に職をつけなきゃダメよ!」って言われていたんです。

S:ペペさんならラーメン屋もバッチリこなせそうですけどね…つけ麺専門店とか。

P:イヤイヤイヤイヤ…そのバイトも楽しかったんですけど、女将さんのその誘いがちょっとストレスになってしまって一刻も早くラーメン屋を辞めたかった。

鹿鳴館のアルバイト

S:鹿鳴館でアルバイトを始めた時はどんな感じでした?

P:鹿鳴館の最初のアルバイトは、1987年のゴールデンウイークに「REACTION 5Days」というのがあって、それの1、3、5日目の警備の仕事をしたんです。 REACTIONの人気はスゴかったですからネェ。

REACTIONの人気はスゴかったですからネェ。

その時はもうメジャーに行っていて、それ以前に『INSANE』という人気アルバムを出していて警備なしではとてもライブができなかったんですよ。

そこから始まってその年の8月からアルバイトに来るようになったんです。

当時、REACTIONは備え付けのPAじゃ音量が足りないと言って、その時の鹿鳴館の社長に「Turbosound(ターボサウンド)」という音響設備を買わせたんですよ。

当時、そんな設備を備えているライブハウスなんてどこにもありませんでしたからね。

それまでは古臭い音響設備だったんですけど、Tourbosoundが入って音がガラっと変わったのをよく覚えています。

S:まずは爆音…いい時代でしたね~。

P:そのREACTIONの5Daysは連日超満員でしてネェ…鹿鳴館ってステージが高いので一番前のお客さんが後ろから圧迫されないようにするのが大変でした。

S:当然、あのイスがあった頃ですよネェ?

P:そうです。あのイスも満杯でない時には「座ってユックリ観られるからいい」という意見もあったんですよ。

S:今となっては特に同感です。

P:ボクからしてみると、あのイスのおかげで事故がなかったんだと思っています。

今はもうお客さんがおとなしいですけど、昔は本当にスゴかった。

あのイスがお客さんが将棋倒しになるのを防いでくれたんです。

S:イスを撤去したのは?

P:2012年ですね。

Xとかの時もそうでしたが、2階席なんか揺れていましたからね。

S:エ?2階にお客さんを入れていたんですか?

P:ボクが入った時にはもう止めていたんですが、それ以前はお客さんに開放していたんですよ。

ただご存知の通り、前の人が立っちゃうと2階の後ろからは何も見えませんでしたけどね。

***********<コラム2>鹿鳴館を記録する***********

イス席があった頃の鹿鳴館。

私が初めて鹿鳴館にお邪魔した時はこんな様子だった。 …とは言ってもそれは最近のことで、2010年12月4日の「メガトン・クラブ」の時のことだった。

…とは言ってもそれは最近のことで、2010年12月4日の「メガトン・クラブ」の時のことだった。

出演したバーニーに誘われてお邪魔したような気がする。

その様子は2011年末に終了した前のMarshall Blogでレポートした。 私なんかは武道館や厚生年金での公演中にイスからチョットでも立ち上がっただけで警備員がスッ飛んで来る時代に頻繁にコンサートに通っていたので、正直こうしてイス席でショウを観る方がシックリ来る。

私なんかは武道館や厚生年金での公演中にイスからチョットでも立ち上がっただけで警備員がスッ飛んで来る時代に頻繁にコンサートに通っていたので、正直こうしてイス席でショウを観る方がシックリ来る。

写真でザっと数えて固定のイスは90席弱という感じか?

だから目黒名人会は補助席を使っていたにせよものスゴイ詰め込み状態だったのではなかろうか? 2012年、撤去する前のイスで記念撮影をするペペさん。

2012年、撤去する前のイスで記念撮影をするペペさん。

後方のエアコンは昔のヤツ。

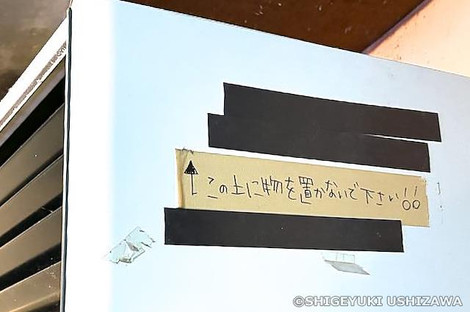

お客さんがたくさん入ってしまうと効きが悪くなってホール内が大変に暑くなることがあった。 コレが今のエアコン。

コレが今のエアコン。

スゴイ強力で、脚立に乗って写真を撮る時など、風が直接当たらないように注意しないと凍えてしまう。 エエッ?!

エエッ?!

こんなところに荷物を置く人がいるの? ステージから見た2階の風景。

ステージから見た2階の風景。

昔はココにお客さんを入れていたそうだ。

今は関係者以外は立ち入り禁止になっている。

2階席の前面に取り付けられている扇風機は暑さ対策。

エアコンの入れ替えと同時ぐらいに取り付けられたような記憶がある。 2階席のようす。

2階席のようす。

後に陣取ってしまうとステージは見えない。

***********<コラム3>鹿鳴館の思い出***********

目黒鹿鳴館にゆかりのあるミュージシャンの皆さんから頂戴した贈る言葉を毎回紹介していく。

第1回目はペペさんのインタビューに登場したREACTIONのベーシストのYukiさん。

反町"Yuki"哲之 「目黒鹿鳴館閉館…。

「目黒鹿鳴館閉館…。

多くのミュージシャンがSNSやブログに悲しみのコメントを書いていますね。

『メタル、ビジュアル系の聖地』という表現をよく見聞きしますが、私にはその認識がありません。

というのは、鹿鳴館がその聖地化する前から出ていたからなんです。

つまり、私が出始めた頃はまだ『聖地』ではなかったワケです。

『今はなき前のオーナーやスタッフと共に鹿鳴館を作って来た』というような気持ちがあるんです…おこがましいですがね。

初めて鹿鳴館に出演させてもらったのは、REACTION 以前の1982年だったかな?

音楽のジャンルを問わず、それ以前にはTHE MODS、米米CLUB、NOVELAなどを観に行った覚えもあります。

『音楽のジャンル』どころか、鹿鳴館となる前、アソコが劇場だった頃はアングラ演劇とか落語がブッキングされていましたねえ。

REACTION 結成後、1986年ぐらいからホール・コンサートでの演奏が主になりましたが、それまでの間鹿鳴館をREACTIONのホームとして出演させてもらっていました。

84〜85年の年越しイベント、鹿鳴館初の5Days、ライブ作品シューティング等、多くの思い出があります」

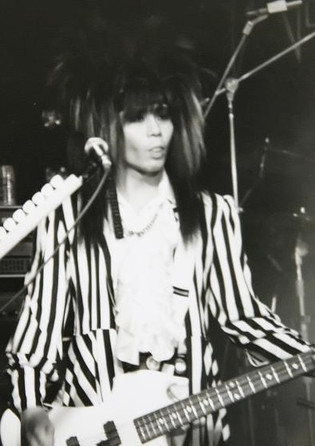

<Yukiさんご本人によると1985年頃の写真>

「その5Daysの時が現オーナーのペペちゃんの鹿鳴館での初めてのバイトだったんですよ。

だからいまだにペペちゃんから『小僧』のイメージが抜けないんだよナァ。

ちなみにこのシューティングのためにイントレを組んで照明の施設を増強したり、当時は最新だった『Turbosound』というスピーカーを導入して音響も補強、さらにステージのセリ出しも造作しました。バブリーだったナァ~!」

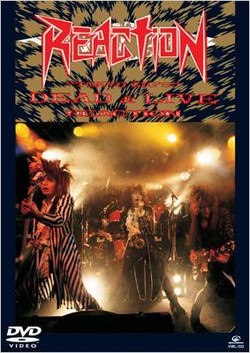

<そうして制作されたビデオがこの『TOKYO GIG'S DEAD & LIVE』>

「シューティングの後、イントレの一部とTurbosoundはそのままで、現在も使われています。

また、その時に作った木製バンド・ロゴは、REACTIONの解散後もしばらくの間、記念品として楽屋からステージに上がる階段右の梁の上に置かれていました。

ああ、思い出を書き出すと止めどがないナァ!

さて、故初代オーナー、歴代店長及びスタッフ、そして現オーナー店長のペペちゃん、本当にお世話になりました!

『鹿鳴館あってのREACTION』だったことは間違いありません。

どうもありがとう!

移転後をとても楽しみにしています…とりあえずお疲れさま!」  <つづく>

<つづく>

☆☆☆Marshall Music Store Japanからのお知らせ☆☆☆

骨太なロックがスキ!という方におススメなのはBAD TOUCH!

筋金入りのブリティッシュ・ハード・ロックをお楽しみアレ!

<Lift Your Head Up>

<Skyman>

Marshall Recordsからのファースト・アルバム『Shake a Leg』絶賛発売中!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan