金光健司とNATAL ~ZENITHの魅力~

【お詫び】

今日はまずお詫びから。

過日、NATALから『ZENITH』という新商品が発売されたお知らせをMarshall Blogに掲載した。

その際に「ZENITH」は「ゼニス」ではなく「ズィーニス」と発音するべき…と書いた。

このことは「ウスウス」ではなく「ハッキリ」と覚えている。

ところが!

コレがすっかり「ゼニス」だったんですわ。

「頂点」とか「最高点」とかを意味する「zenith」という英単語を「ズィーニス」と発音することは確認していたんだけど、このNATALの「ZENITH」を紹介する海外のビデオを見ると、皆さん「ゼニス」と発音していたのだ。

コレにはマイッた!

そして考えた…意地と根性で私だけこのまま「ズィーニス」で通そうか…?

イヤイヤ、それでは夜郎自大のそしりも免れないので、今後この商品は「ゼニス」と潔く改称する決心をした。

となると「ズィーニスである」と言い張った記事はどうするのか?

また考えた…記事にドリルで穴を開けるワケにもいかないのでシレッと消しちまおうか?

イヤイヤ、ココは記事を撤回しないことにした。

あのままにしておき、ココで説明責任を果たして終わり。

そして、今後は与えられた職務をまっとうし、残された職責を果たすことに邁進致します…なんて書くといかにも軽いか?

ということでお詫びして訂正し、これからは「ゼニス」という呼称を使用致しますことどうぞよろしくお願いします。 さて、そのゼニスのリリースに合わせて金光健司によるNATALドラムスのビデオを作りました!

さて、そのゼニスのリリースに合わせて金光健司によるNATALドラムスのビデオを作りました!

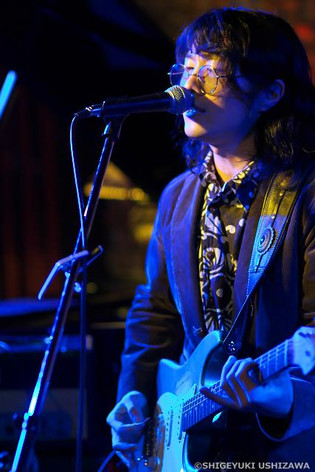

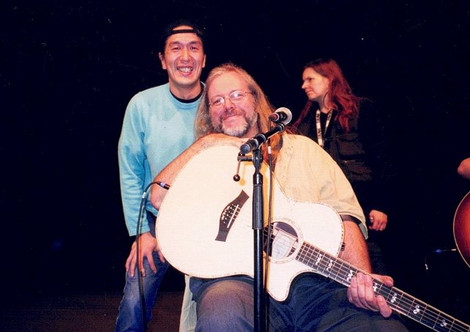

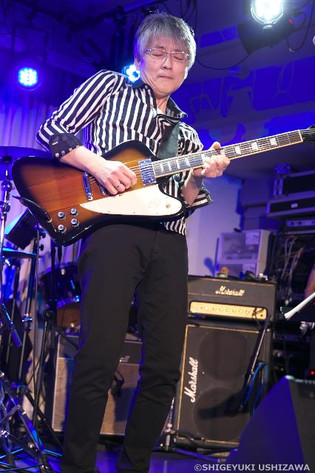

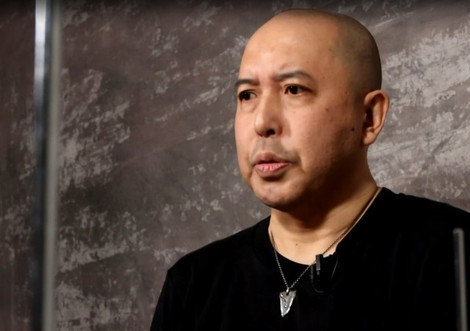

初めてのNATALのビデオ。 ドラマーとしての金光さんについては改めて説明するまでもないでしょう。

ドラマーとしての金光さんについては改めて説明するまでもないでしょう。

金光さんにはNATALが初めて日本に入って来た11年前からずっとNATALを愛用して頂いているのだ。

MOONSHINEでも…  Strange,Beautiful and Loudでも…

Strange,Beautiful and Loudでも… はたまたJill's Projectでも…

はたまたJill's Projectでも…

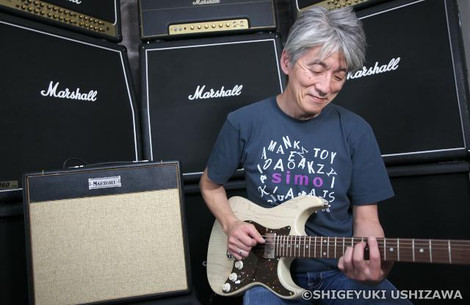

金光健司とNATALは一心同体なのだ。 今回のビデオではゼニスを使った実演を交えてタップリとNATALについて語って頂いた。

今回のビデオではゼニスを使った実演を交えてタップリとNATALについて語って頂いた。 ライブではいつもステージの後方に陣取ってモクモクとリズムをジェネレイトすることに専念しているが、実は金光さんってベラボーにトークがお上手なのです。

ライブではいつもステージの後方に陣取ってモクモクとリズムをジェネレイトすることに専念しているが、実は金光さんってベラボーにトークがお上手なのです。

「こういうことについてしゃべってください」と、トークの内容について前もってお願いをしていたのだが、この日も期待をはるかに超えるパフォーマンスを披露して頂いた。

カンペはおろかメモも一切使わず、すべてアタマの中にあることを澱みなくしゃべった頂いてのオール・ワン・テイク。

一度もやり直しなし!

こんなこと…本当に思っていることでなければこんなに「立て板に水」でしゃべることは絶対に不可能だ。

つまり金光さんの本心が語られているというワケ。 内容はまさに百戦錬磨のドラマーならでは。

内容はまさに百戦錬磨のドラマーならでは。

その金光さんの理論的にして簡潔な言葉を通し、間違いなくNATALの魅力が伝わると思う。 「NATALドラムスとの出会い」、「ナゼNATALドラムスを気に入っているか」から始まって…

「NATALドラムスとの出会い」、「ナゼNATALドラムスを気に入っているか」から始まって… 「ゼニスの魅力」まで、長い間第一線で活躍して来たドラマーの目と耳と手足でシッカリと洞察して頂いたのだ。

「ゼニスの魅力」まで、長い間第一線で活躍して来たドラマーの目と耳と手足でシッカリと洞察して頂いたのだ。 もちろんドラミングも見逃すことはできない。

もちろんドラミングも見逃すことはできない。

金光さんのドラミングには決して彼にしか生み出すことのできない独特のグルーヴがあって、私はMarshall Blog内で勝手に「金光ビート」と呼んでいるが、その魅力もタップリ味わって頂けるビデオになったと思う。 「ドシャメシャと音数が多ければいい」式のドラミングとは全く異なる大人のドラムス。

「ドシャメシャと音数が多ければいい」式のドラミングとは全く異なる大人のドラムス。

ライブの場で金光さんのドラミングを単独で聴ける機会はまずないであろうから、そういう意味でも貴重なビデオになったのではなかろうか? 四の五の言っても、私としては金光さんがとてもNATALを好いていてくだることがよ~くわかったのが一番の収穫だったし、何よりもうれしかった!

四の五の言っても、私としては金光さんがとてもNATALを好いていてくだることがよ~くわかったのが一番の収穫だったし、何よりもうれしかった!

次回、ゼニスでのステージを楽しみにしております。 今回公開した当該のビデオはコチラ。

今回公開した当該のビデオはコチラ。

金光さんがビデオの中で紹介してくれている「レトロ・リヴァイバル」を標榜したゼニスはビンテージ・テイストタップリ!

5種類のフィニッシュをご用意しております。

5種類のフィニッシュをご用意しております。

Forge Black(フォージ・ブラック)

「forge」とは「鍛造」という意味。

すなわち、金属を叩いて圧力を加えて強度を高め目的の形状に成型すること。

もちろん名前はイメージで、シェルが金属製というワケではありません。

シェルは「メイプル+アッシュ+メイプル」の3プライ構造です。

Forge Blue(フォージ・ブルー) Forge Red(フォージ・レッド)

Forge Red(フォージ・レッド) Pink Frost(ピンク・フロスト)

Pink Frost(ピンク・フロスト)

「frost」は「霜」ね。

もちろん「霜」と言ってもイメージで、シェルが凍ったりしているワケではありません。

シェルは「メイプル+アッシュ+メイプル」の3プライ構造です。

Silver Frost(シルバー・フロスト)

Silver Frost(シルバー・フロスト) ゼニスの詳しい情報はコチラ⇒日本語版NATAL公式ウェブサイト

ゼニスの詳しい情報はコチラ⇒日本語版NATAL公式ウェブサイト

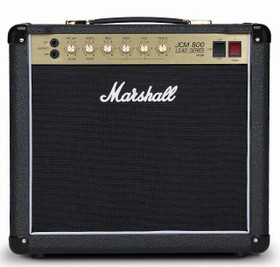

☆☆☆Marshall Music Store Japanからのお知らせ☆☆☆

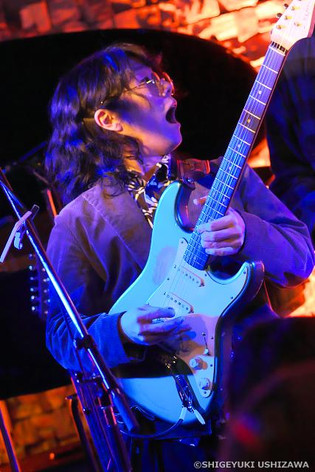

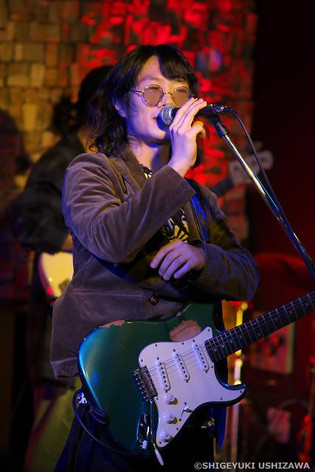

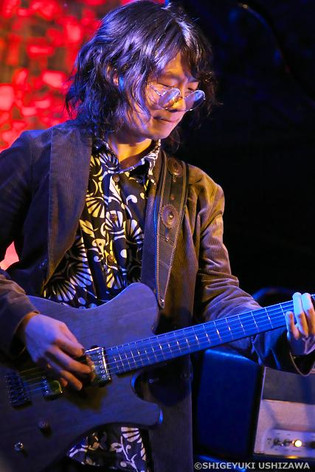

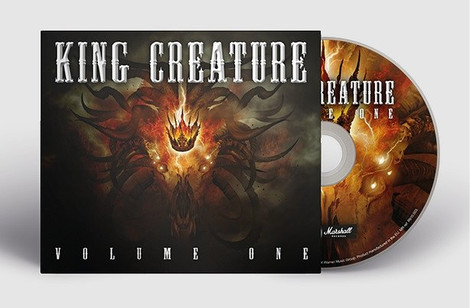

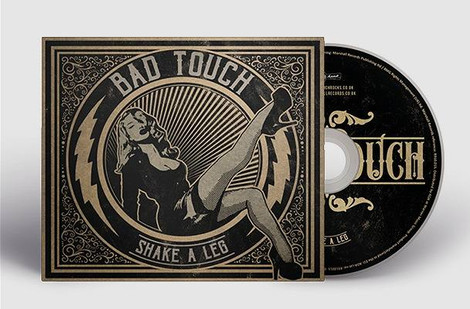

骨太なロックがスキ!という方におススメなのはBAD TOUCH!

筋金入りのブリティッシュ・ハード・ロックをお楽しみアレ!

<Lift Your Head Up>

<Skyman>

Marshall Recordsからのファースト・アルバム『Shake a Leg』絶賛発売中!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan