I REMEMBER MODE FOUR

次回のライブ・レポートに登場してもらう今年27歳になるVIOLET ETERNAL、MAJUSTICEのギタリスト、Jien Takahashi(以下「ジエンくん」)からある日連絡をもらった。

話を始める前に…27歳ということは1998年の生まれ…オイオイ、それはジム・マーシャルが来日して私が初めてMarshallの仕事に携わった年じゃねーか!

ジエンくんのことは彼が15か16歳ぐらいの頃から知っているんだけど、時の流れを猛烈に感じるわ~。

彼は熱心なMarshall Blogの読者で、毎回どんな記事でもスミからスミまで欠かさず読んでくれている。

Marshall Blogを一番最初に書いたのは2008年4月のことなので、もしそれもナマで読んでいたとすると10歳の時からの愛読者ということになる…まぁ、いくらナンでもそれはないだろう。

でも初めて会った時、自ら私に挨拶を申し出てくれて、積極的にMarshall Blogの話をガンガンしていたから、もしかしたら10歳で既に読んでいたのかも知れないナァ。

とにかく私よりはるかに若いもんだから記憶力も旺盛で、記事を書いた本人よりも過去のMarshall Blogに詳しいと来てる。

ジエンくんと話をしていて私がナニか不明瞭なことを言おうものなら「アレ?シゲさん、それって前にMarshall Blogに書いてありましたよ」なんて反対に教わってしまうことも珍しくない。

そんなジエンくんが「ギタリスト」として独特な活動を展開してくれているのはうれしい限り。

で、冒頭に記したその「ジエンくんからの連絡」というのは「MODE FOURのキャビネットを上下入手しました」という内容だった。

「エエエッ?今頃?」

この「今頃」には2つの意味がある。

①22年前に発売した商品を「今頃」購入した。

②小さなアンプがもてはやされている昨今、「今頃」爆音用のスピーカー・キャビネットを入手した。

まぁ意味はどうでもその連絡に少なからず驚いたことは否めない。

そして、ジエンくんが言うには「大好きなMarshall Blog」にタイム・マシーン的にMODE FOURについて私にナニか書いてもらいたい…というのだ。

ま、そう言われちゃネェ…と思って取り敢えず昔の写真や資料をヒックリ返してみたら出てくる、出て来る!

MODE FOURを発売した時はジムは傘寿でまだピンピンしていたし、私も今より20歳以上も若かったのでずいぶん色んなことをやった…と、懐かしいやら感心するやらで、気が付いてみるとジエンくんのリクエストに応えるべく作業に没頭してしまっていたというワケ。

今日のMarshall Blogはそんな内容でお届けする。

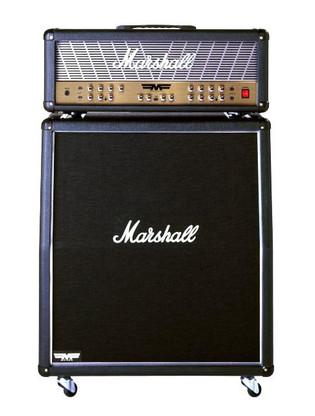

下がジエンくんと彼が所有するMODE FOURのキャビネット「MF400A」と「MF400B」。 MODE FOUR(以下「MF」)の発売は2003年。

MODE FOUR(以下「MF」)の発売は2003年。

「バルブ・プリ+トランジスタ・パワー」の構造で、コンボはなく、アンプ・ヘッドの「MF350」とそれに対応する4種類のスピーカー・キャビネットでラインナップされたシリーズだった。

MF発表の前年、ザック・ワイルドのシグネチャー・モデル「2203ZW」の発売に関しMarshallの工場に行った際、海外市場の担当をしていたスティーブ・イェルディングから「シゲ、来年は新商品がないのでキツい年になるかも知れないよ」と聞かされてゾッとしたのだが、あにはからんや、その翌年に現れたのがMODE FOURシリーズで、ホッと胸を撫でおろしたことを記憶している。 MODE FOURは1998年に発表した「JCM2000 TSLシリーズ」に次ぐレギュラー生産の大型モデルで、当時流行っていた「爆音、激歪み、重低音」の激しいロックに対応する一方、ヘッド・ルームの大きなクリーンや心地よいクランチ・サウンドを出すことを目的とし、そのためにはパワー・アンプを2系統搭載することが望ましいと謳って開発された。

MODE FOURは1998年に発表した「JCM2000 TSLシリーズ」に次ぐレギュラー生産の大型モデルで、当時流行っていた「爆音、激歪み、重低音」の激しいロックに対応する一方、ヘッド・ルームの大きなクリーンや心地よいクランチ・サウンドを出すことを目的とし、そのためにはパワー・アンプを2系統搭載することが望ましいと謳って開発された。

つまり1台に2台のアンプが入っていて、それぞれが2つのモードを擁していため、2x2で「MODE FOUR」と名付けられた。

ルックス的にはフロント・パネル中央にあしらった「MF」のロゴが神社の鳥居を連想させるという意見があったが、アルミで作られたロゴ・サインの評判がすこぶる良く「別売りパーツとしてコレだけ販売したらどうか?」などというアイデアも寄せられた。

車のデコレーションにもってこいというワケだ。

「MF350」には多ピンのケーブルで接続する6ウェイのフット・コントローラーが付属していた。

このケーブルについては今のJVMのフット・コントローラーの方が断然便利だな。 スピーカー・キャビネットは4×12インチ、16Ωで使って入力280Wの「MF280」と8Ωで使って入力400Wの「MF400」の2種類が用意され、それぞれに「A(Angled)」と「B(Base)」をラインナップした。

スピーカー・キャビネットは4×12インチ、16Ωで使って入力280Wの「MF280」と8Ωで使って入力400Wの「MF400」の2種類が用意され、それぞれに「A(Angled)」と「B(Base)」をラインナップした。

「MF280」には「Celestion G12Vintage30MF」、「MF400」には「Celstion G12K-85」というスピーカーをそれぞれ搭載。

このキャビネットの最大の特徴は「1960TV」のような通常の「1960」より2インチ背の高いキャビネットを適用したことだろう。

もちろん大音量や重低音といったヘッドの特性が最大に活かされるようにとの配慮である。

MFのキャビネットは今でも探している人に時々出くわすんですよ。

コレね、ひとつ難点があって、両脇に取り付けられているハンドルの持ち手の下の部分の形状が丸ではなくて鋭角になっているんだよね。

12インチのスピーカーが4つも入っている重量物だから、搬入出の時、ハンドルを握っていると手が痛くなっちゃうの。

パイピング(フレットクロスの四辺を覆っている細いヒモ状のモノ)がアルミ製なのも新鮮で、いかにも「メタル用機材」という印象を与えた。 MODE FOURのデビューは多分2003年1月のNAMMショウだったハズ。

MODE FOURのデビューは多分2003年1月のNAMMショウだったハズ。

下はその時のMarshallのブース付属のスタジオのようす。

みんな盛大にギャンギャンやってたわ。 一方、コチラはそれから2か月後に開催されたフランクフルトの展示会でのMarshallブース設営時の様子。

一方、コチラはそれから2か月後に開催されたフランクフルトの展示会でのMarshallブース設営時の様子。 「MUSIK MESSE(ムジーク・メッセ)」と呼ばれるフランクフルトで開催される楽器の展示会は当時世界最大の規模で、ヨーロッパの会社であるところのMarshallは毎年家が1軒建つほどの費用を投入して立派なブースを構えていた。

「MUSIK MESSE(ムジーク・メッセ)」と呼ばれるフランクフルトで開催される楽器の展示会は当時世界最大の規模で、ヨーロッパの会社であるところのMarshallは毎年家が1軒建つほどの費用を投入して立派なブースを構えていた。

現在「世界最大の楽器展示会」はナ~ンだ?

それはNAMMショウではなくて、「上海」で開催されている2019年にD_Driveも出演した「MUSIC CHINA」だそうだ。 MODE FOURがイギリスからワンサカ運ばれて来た。

MODE FOURがイギリスからワンサカ運ばれて来た。

コレ、全部本物ですからね。

だから重いのナンのって!

ブース全体で何台あったのかは数えたこともなかったけど、とにかくスゴイ台数で、設営するだけでヘトヘトになることは必定。 でも一番ツラかったのは下のヤツ。

でも一番ツラかったのは下のヤツ。

コレは来場者に配る手提げ袋に入れたカタログ。

イギリスの工場で人海戦術で何万袋と作って段ボール箱に詰め、ブース内のこの倉庫に蓄えておく。

この部屋が天井までイッパイになっちゃうぐらい持ってくるのよ。

それと右下に置いてあるポスターの束…コレがハラが立つほど重い。

こうした潜在物を詰めた段ボール箱やポスターの束を延々と流れ作業で運び入れるのが地獄の苦しみだった。 上にチラリと出て来たフランクフルトでの私のお世話係だったスティーブ・イェルディングに連れられてドイツのディストリビューターのブースでお昼をご馳走になった。

上にチラリと出て来たフランクフルトでの私のお世話係だったスティーブ・イェルディングに連れられてドイツのディストリビューターのブースでお昼をご馳走になった。

下のようなドイツ式ホットドッグ。

どうやって食べたらいいのかがわからなくて訊いたわ。

「お好きなように」という答えが返ってきたが、大抵は両端からはみ出している部分のソーセージから食べるようだった。

ホットドッグは何と言ってもマンハッタンでギリシャ系の人が屋台で売っている牛肉ソーセージを挟んだ1ドル(30年前の値段)ホットドックが世界一おいしいナ。 そうして準備が整って…

そうして準備が整って…

ご覧の通り、この2003年のフランクフルトはMODE FOUR一色だった。 この「MFオジさん」のビジュアルも懐かしいな。

この「MFオジさん」のビジュアルも懐かしいな。

こういう商品に被せるイメージも随分変わったものだ。

ちょうどこのころからウェブサイトが一般的になり始め、遅ればせながらMarshallも日本語版のウェブサイトを開いた。

その時のHOMEのデザインがこのオジさんだった。 この前年の2002年、Marshallの40周年を記念して「JCM800 2203」が復刻発売され、フランクフルトでもこうしてフィーチュアされた。

この前年の2002年、Marshallの40周年を記念して「JCM800 2203」が復刻発売され、フランクフルトでもこうしてフィーチュアされた。

キャッチ・コピーは「Animal for Sale」でイメージは「狂犬」ですよ。

「TSL」の時は「ライオン」だった。

それ以前は「大蛇」だの「シャレコウベ」だの…今とはエラい違いである。 2011年までフランクフルトには8回ほどMarshallのお手伝いをしに行ったけど毎回楽しかったナァ。

2011年までフランクフルトには8回ほどMarshallのお手伝いをしに行ったけど毎回楽しかったナァ。

私は海外で生活したことがなく、一日中外国の人に囲まれて過ごすことなどなかったので、フランクフルトでMarshallや英語だけでなく、イギリス人の文化についても数えきれないぐらい多くのことを教わることができたのはとても貴重な経験だった。

また私もまだ若かったし、陰ひなたなく一生懸命やるもんだからすごく可愛がってもらった。

するとますますMarshallが好きになった。 コレは休憩室の様子。

コレは休憩室の様子。

サイン会が終わるとジムはこのテーブルに座ってスペインのディストリビューターに頼んで送ってもらうハヴァナ産の葉巻を楽しむのが常だった。

彼はいつもマッチを持っていて、葉巻に火を点ける時には絶対にライターを使用しなかった。

一度私はその理由を直接ジムに尋ねたことがあった。

ライターで火を点けると葉巻の味が落ちてしまうのだそうだ…ホンマかいな?

灰皿も指定があって、銀色のナンカの缶の浅いフタだった。

これにも理由があって、深い灰皿だと葉巻の先端の灰を落とす処理がうまくできないのだそうだ。

いずれにしてもこんな狭いところで葉巻を吸うもんだから周りの連中はその臭いに迷惑がっていたけどね。

ココには小さな台所があって、女子社員がサンドイッチを作ってくれてみんなお昼に食べたものだった。

全部覚えているよ。 ブースに併設されているスタジオで演奏するデモンストレーション・バンド。

ブースに併設されているスタジオで演奏するデモンストレーション・バンド。

もちろんMODE FOURが徹底的にフィーチュアされた。

ドラムスはニコ・マクブレイン。

ニコはフランクフルトの常連で、私は彼と2人でドラム・キットを組み立てるのを毎年楽しみにしていた。

ベースは「Go West」他のジャズ・ロウクリー。

ギターはロンドンのドミニオン・シアターの『We Will Rock You』で元ウィッシュボーン・アッシュのローリー・ワイズフィールドと交代でプレイしていた名手フィル・ヒルボーン。

そういえば、MFの日本発売日は私がちょうどフランクフルトに来ている間で、矢も楯もたまらず日本に何度も電話をして販売の状況を確認したのだった。 MODE FOURの手提げ袋なんかも作っていた。

MODE FOURの手提げ袋なんかも作っていた。

コレはアメリカのディストリビューターが作ってNAMMで配ったのかな? このマルチ・ステッカーはフランクフルトで配っていた。

このマルチ・ステッカーはフランクフルトで配っていた。

「TSL」が入っているところが時代を感じさせるな。

「Marshall LAW」なんてホントに懐かしいわ。

こんな経験を経て日本でも色々なプロモーションを展開した。

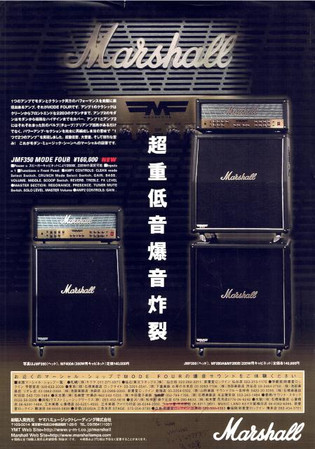

コレは雑誌広告。 Marshallのビジュアルを拝借してデザインしたチラシ。

Marshallのビジュアルを拝借してデザインしたチラシ。 裏面にはクドクドと商品の説明を記した。

裏面にはクドクドと商品の説明を記した。

キャッチコピーも説明文も全部私が書いた。

アメリカから意匠を借りてデイヴ・ナヴァロを起用した広告も打った。

しかし、今はYouTubeを中心としたインターネットでの展開一本鎗で広告もツマらなくなってしまったナァ。 コレは楽器店に配るPOP。

コレは楽器店に配るPOP。 夏にはMODE FOURの発売を記念してキャンペーンも企画した。

夏にはMODE FOURの発売を記念してキャンペーンも企画した。

下はそのポスター。

今のMarshallでは到底考えられないようなデザインだ。

「一万円」と漢数字を使っているところが「画竜点睛を欠く」だわ。

この時はキャンペーン・グッズとしてMarshallの扇子をプレゼントした。 この扇子が我ながら驚くほど好評で、すぐにマネをした楽器メーカーが出て来たのには驚いた。

この扇子が我ながら驚くほど好評で、すぐにマネをした楽器メーカーが出て来たのには驚いた。

上のポスターの扇子とホネの色が違うでしょ?

確実に「全部黒にしてくれ」と発注したにもかかわらず業者が間違えて作っちゃったの。 その夏、ジョン・ポール・ジョーンズが来日してコンサートを開いた。

その夏、ジョン・ポール・ジョーンズが来日してコンサートを開いた。

彼はベースではなくて折りたたみができるギターみたいなモノを持参して、「JCM2000 DSL100」と「1960」のレンタルをリクエストしてきた。

もちろんそれに応え、このMarshallの扇子を手土産に会場の「赤坂BLITZ」に挨拶にお邪魔した。

もうBLITZもなくなっちゃったけど、そのBLITZではなくて、まだ山の上にあった頃の最初のBLITZね。

写りは悪いけど、下がその時の写真。

ジョンジーはMarshallの扇子を大喜びしてくれた。

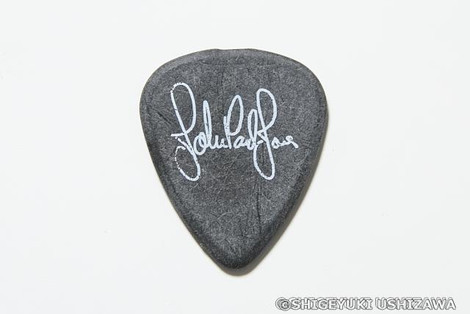

大人しくてとても感じのいい人だった。 その時にお礼にもらったピック。

その時にお礼にもらったピック。 その次のフランクフルトの時にジョン・ポール・ジョーンズがジム・マーシャルに挨拶するためにMarshallのブースを訪ねて来てくれた。

その次のフランクフルトの時にジョン・ポール・ジョーンズがジム・マーシャルに挨拶するためにMarshallのブースを訪ねて来てくれた。

私が彼に「私を覚えていますか?」と問うと、私がそこにいるのを大層驚いて「おお!もちろんだよ!扇子の彼だろ!」と再会を喜んでくれた。

下がその時の写真。

この扇子にはそんな思い出が残った。 もちろんMODE FOURのクリニックも何度か開催した。

もちろんMODE FOURのクリニックも何度か開催した。

下は王様にお願いした時。 王様は機材のことについてはどちらかと言うと無頓着なタイプなのだが、とにかく笑いにとMarshallミュージックに満ちた楽しいクリニックだった。

王様は機材のことについてはどちらかと言うと無頓着なタイプなのだが、とにかく笑いにとMarshallミュージックに満ちた楽しいクリニックだった。 王様と扇子を手に、そしてMODE FOURをバックにツーショット。

王様と扇子を手に、そしてMODE FOURをバックにツーショット。 そして2003年秋、ジム・マーシャルが楽器フェアのために来日してMODE FOURのプロモーションを手伝ってくれた。

そして2003年秋、ジム・マーシャルが楽器フェアのために来日してMODE FOURのプロモーションを手伝ってくれた。

「タイタニック・ステーキ事件」なんてのも勃発して色々と大変だったけれどやっぱり楽しかったナ。

2003年、ジムはコレが最後の来日となり、そうして私は「ジム・マーシャルと仕事をした最後の日本人」となった。

この時、ブース内でのデモンストレーションは原田喧太さんにお願いした。

下の写真、モザイクをかけたが一番右が何度か出て来たスティーブ・イェルディング。

1998年に初めて会った時以来、家にも遊びに行ったし、彼女と3人でロンドンでデートもしたこともあった。

スティーブには本当に色んなことを教わったが、この時から数年後彼は短い生涯を閉じた。

そして2012年、ジムも天に召された。

みんないなくなっちゃったよ。 ま、チョットここには書けないこともあったけど、MODE FOURの思い出はだいたいこんな感じ。

ま、チョットここには書けないこともあったけど、MODE FOURの思い出はだいたいこんな感じ。

その後、急速にアンプが小型化する傾向が顕著になり、時代の趨勢に抗えずMODE FOURは2009年にその役割を終えた。

比較的短命だった。

ジエンくんのリクエストに応えてこんな記事を編んでみたけど、これなら「Vintage Modern」とか「JMD:1」もできそうだな。

もちろん読者の皆さんの反応が良ければ…の話だけど、Marshall Blogにこういうことを残しておくのも有益かも知らん。

やっぱり「回顧録」を書こうかな?

ということで次回のMarshall Blogはジエンくんがサポートを務めたポーランドのメタル・クイーン、マルタ・ガブリエルのライブ・レポートをお送りします。