伊藤ショボン太一~松田聖子コンサートツアー『lolli♡pop』から

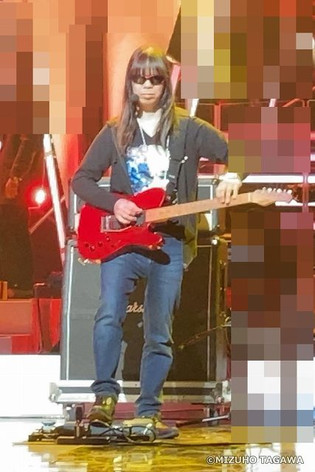

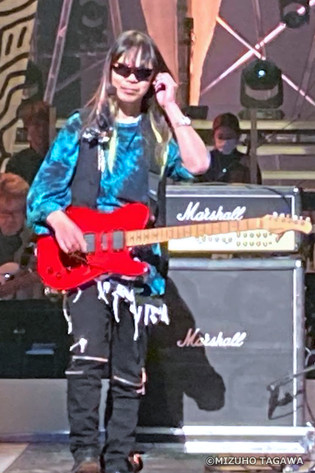

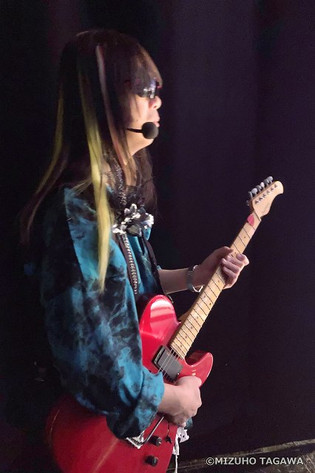

6月8日の「さいたまスーパーアリーナ」を皮切りに現在『lolli♡pop』とタイトルしたコンサート・ツアーを展開中の松田聖子。

今回のツアーは「Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour」と銘打たれている。

聖子ちゃん、来年はデビュー45周年!

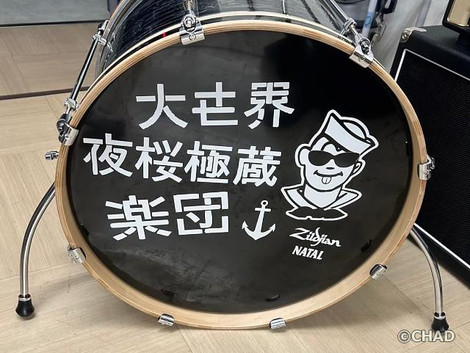

その45周年の1年前の大切なツアーを今回も我がNATALドラムスがお手伝いしている。

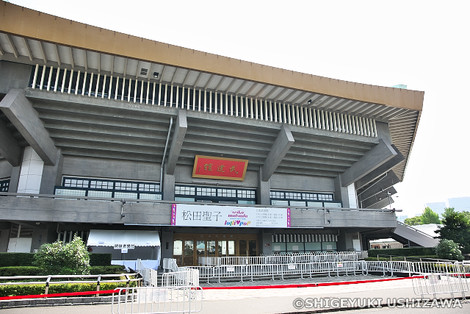

…ということで、今年も開演前の武道館にお邪魔してきた。 ところで、昨年のツアー『Parade』の日本武道館の公演は聖子ちゃんにとって「125回目」だったのだそうだ。

ところで、昨年のツアー『Parade』の日本武道館の公演は聖子ちゃんにとって「125回目」だったのだそうだ。

コレは女「性アーティストの日本武道館公演」の最多記録。

スゲエな~。

今回のツアーでも2公演、そして追加公演が決定ているので更にもう2回記録を伸ばすことになる。

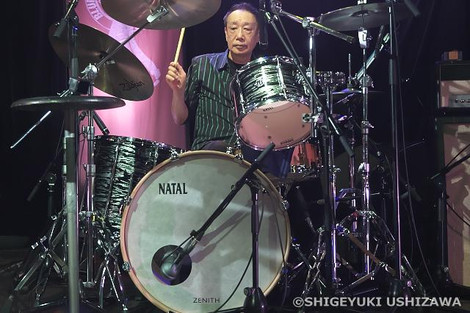

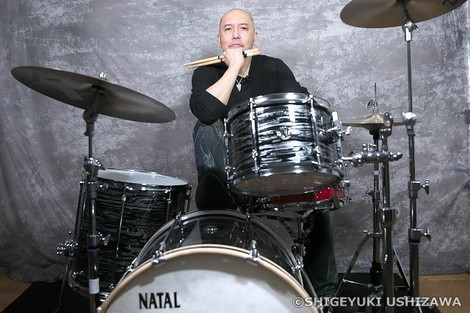

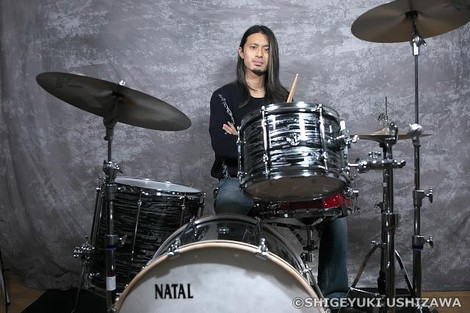

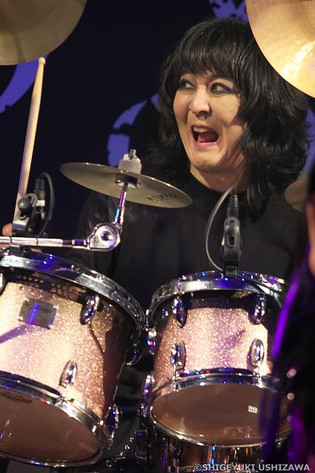

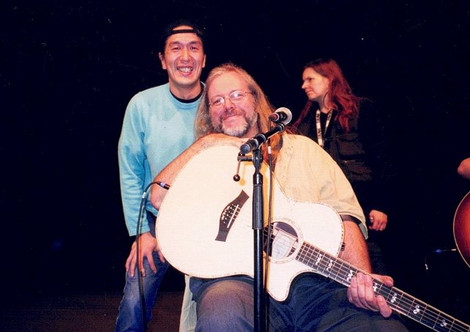

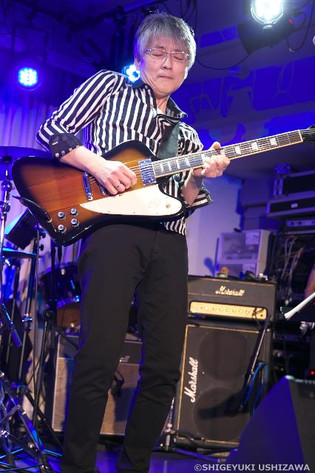

コレはもう誰も抜くことができない金字塔と言えるしょう。 聖子ちゃんのバンドのリズムを担当するのは伊藤ショボン太一。

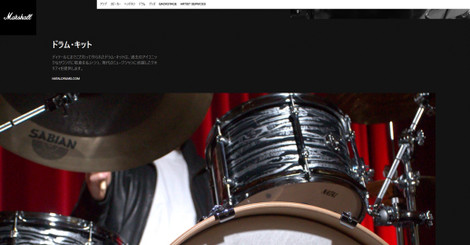

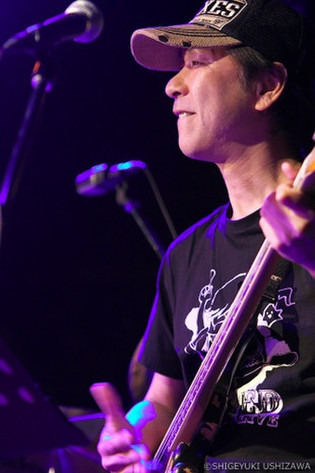

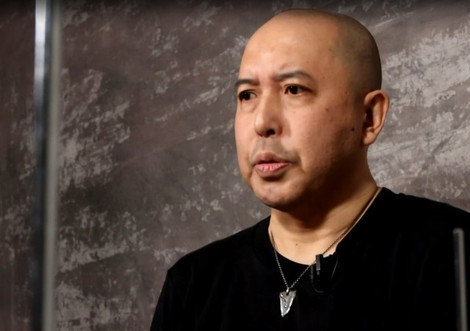

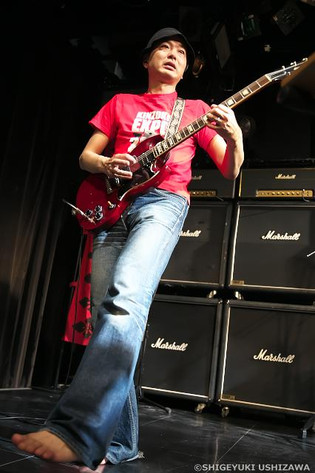

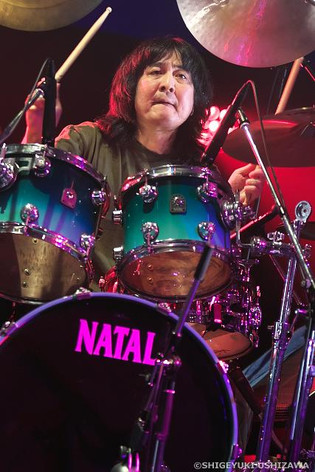

聖子ちゃんのバンドのリズムを担当するのは伊藤ショボン太一。 ドラムスはNATAL。

ドラムスはNATAL。 10"、12"、16"、22"のウォルナットのキット。

10"、12"、16"、22"のウォルナットのキット。 ショボちゃんは昨年と同じ場所で同じドラム・キットを叩いた。

ショボちゃんは昨年と同じ場所で同じドラム・キットを叩いた。 前回、ドラムスのサウンドの評判が大変ヨカッタという話しを聞いてとてもうれしかった。

前回、ドラムスのサウンドの評判が大変ヨカッタという話しを聞いてとてもうれしかった。 この時は「さいたまスーパーアリーナ」、「大阪城ホール」と武道館の1日目の5公演を終わらせていたのだが、ショボンちゃんから「NATAL絶好調!」と聞いていたので今回の評判を耳にするのが楽しみなのだ。

この時は「さいたまスーパーアリーナ」、「大阪城ホール」と武道館の1日目の5公演を終わらせていたのだが、ショボンちゃんから「NATAL絶好調!」と聞いていたので今回の評判を耳にするのが楽しみなのだ。 ハードウェア類もすべてNATAL。

ハードウェア類もすべてNATAL。 昨年同様アコースティック・セット用のドラムスもNATALが使用された。

昨年同様アコースティック・セット用のドラムスもNATALが使用された。 Cafe Racerの10"、14"、18"というキット。

Cafe Racerの10"、14"、18"というキット。 ペダルもNATAL。

ペダルもNATAL。 コチラのセットのハードウェアもすべてNATALで固めた。

コチラのセットのハードウェアもすべてNATALで固めた。 NATALグ~!

NATALグ~! ナンだってショボンちゃんがそんなにNATALを気に入っているのか…についてはコチラのインタビューをご覧あれ!

ナンだってショボンちゃんがそんなにNATALを気に入っているのか…についてはコチラのインタビューをご覧あれ!

↓ ↓ ↓

伊藤ショボン太一インタビュー~松田聖子コンサート・ツアー『Parade』日本武道館公演から コッチもグ~!

コッチもグ~!

今晩の福岡の追加公演を終了すれば、後は8月23&24日の日本武道館の追加公演と31日&9月1日の名古屋公演を残すのみ。

最後まで張り切ってお願いします!

☆☆☆Marshall Music Store Japanからのお知らせ☆☆☆

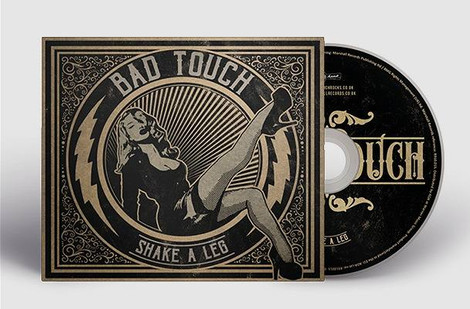

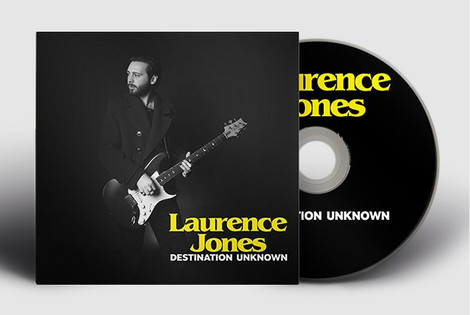

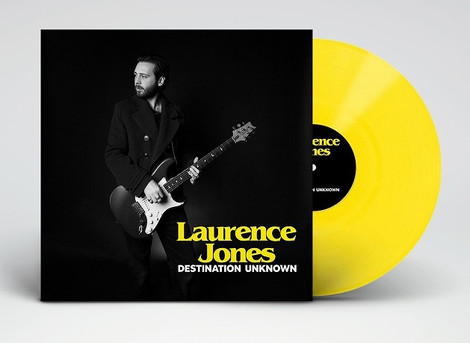

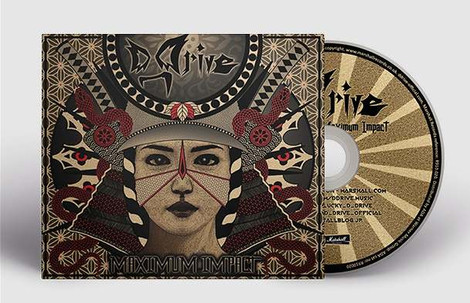

フォーク、ロック、ポップの要素を巧みに混ぜ合わせた音楽をクリエイトするアイルランドの4人組Keywest。

アルバム『オーディナリー・スーパーヒーロー』好評発売中!

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan

レコードもあり〼。

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!