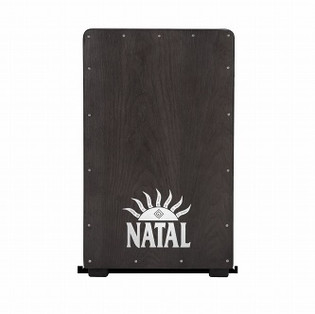

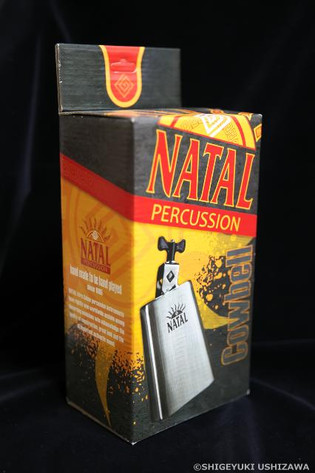

THE RETRO REVIVAL!~NATALがヴィンテージ・ドラムキット『ZENITH』を発表!

今日はNATALの新商品のご紹介。

名前は「ZENITH」。

またか…こういうのは困るんだよね。

「zenith」というのは英単語としては「天頂」とか「最高点」みたいな意味。

とにかく「テッペン」ということね。

景気が良くていいじゃないの!

問題は読み方よ、読み方。

日本式に読めば「ゼニス」となるんだろうけど、まぁ、それじゃ英語圏で通用せんだろうナ。

最近「糖尿病」のことを「ダイアベティス」とかいう風に名称を変更するニュースを耳にしたけど、そのまま日本式に発音したら恐らくコレも英語圏では通用しないのではないか?

ナンでそんなことをするかね?

正しくは「ダイアビーティス」。

実際にダイアビーティスに罹患しているイギリス人の友達がそう言っていたので間違いない。

色々な問題や障害があって名前を変える必要があらしいだけど、どうせ変えるなら世界で通用する呼び名にした方が得でしょうに。

その前にまずは「増血糖病」とか、何がしかの日本語の名前をつけるべきだと思いますけどね。

そこで「ZENITH」。

コレをどう読むか…。

私個人としては英語の正式な発音に倣って「ズィーニス」にするべきだと思っている。

無声歯摩擦音の「th」は日本語にないのでコレは「ス」にするより仕方がない。

しかし、少なくともその前は本来に発音に倣うべき。

ココで一句…

「ケイオス」を 「カオス」と読んじゃう コレ「ケイオス」 これがその「ズィーニス」。

これがその「ズィーニス」。

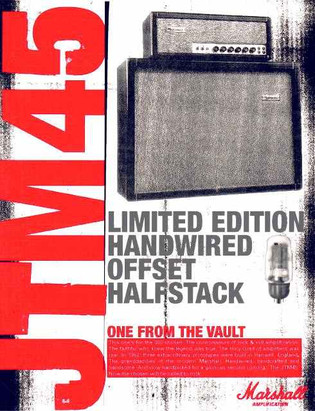

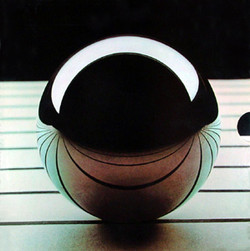

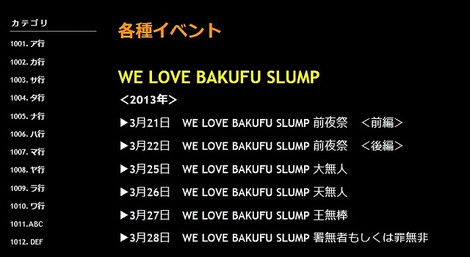

ビンテージ感満載! そう、ズィーニスは現在のポピュラー音楽のリズムの礎を形成した1960年代のドラム・キットに徹底的な敬意(オマージュ)を捧げたコンセプトなのだ。

そう、ズィーニスは現在のポピュラー音楽のリズムの礎を形成した1960年代のドラム・キットに徹底的な敬意(オマージュ)を捧げたコンセプトなのだ。

細部にまで最新の注意を払って製造されたこのドラム・キットは比類なきクォリティを通じ、現代のミュージシャンに自信も持って過去の音楽遺産をお届するというモノ。 そんな意志のもと、シェルにはズィーニス専用の「N」の家紋(バッジ)が授けられた。

そんな意志のもと、シェルにはズィーニス専用の「N」の家紋(バッジ)が授けられた。 60年代のドラム・キットのイメージと昨今の新しい素材を融合させることによってズィーニスはジャズからロックまで多様な音楽に対応する能力を備えている。

60年代のドラム・キットのイメージと昨今の新しい素材を融合させることによってズィーニスはジャズからロックまで多様な音楽に対応する能力を備えている。

デザインはイギリスのチームが担当。 シェルは3プライで、厚さ1.8mmのメイプル/2.4mmのアッシュ/1.8mmのメイプルという構成。

シェルは3プライで、厚さ1.8mmのメイプル/2.4mmのアッシュ/1.8mmのメイプルという構成。  コンフィギュレーションはシングル・タムが基本。

コンフィギュレーションはシングル・タムが基本。 サイズはタムが12"x 8"、フロア・タムが16"x16"…

サイズはタムが12"x 8"、フロア・タムが16"x16"… そしてバスドラムが22"x16"。

そしてバスドラムが22"x16"。 魅惑のビンテージ・フィーリングを醸し出すために既存のNATALとは異なるデザインがふんだんに取り入れられた。

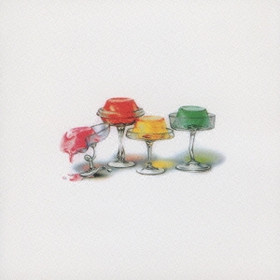

魅惑のビンテージ・フィーリングを醸し出すために既存のNATALとは異なるデザインがふんだんに取り入れられた。 ラップ・タイプのフィニッシュは5種類。

ラップ・タイプのフィニッシュは5種類。

★フォージ・ブラック(Forge Black)…「フォージ(forge)」とは「金属を鍛造する」という意味。

★フォージ・ブルー(Forge Blue)

★フォージ・ブルー(Forge Blue) ★フォージ・レッド(Forge Red)

★フォージ・レッド(Forge Red) ★ピンク・フロスト(Pink Frost)…「frost」は「霜(しも)」ね。

★ピンク・フロスト(Pink Frost)…「frost」は「霜(しも)」ね。 最後は…

最後は…

★シルバー・フロスト(Silver Frost) NATALはオリジナル・キットだけでなく、Cafe Racerもすごく評判がいいんですよ。

NATALはオリジナル・キットだけでなく、Cafe Racerもすごく評判がいいんですよ。

なので、このズィーニスも期待大。

日本でも発売は11月を予定しています。

よろしくお願いします!

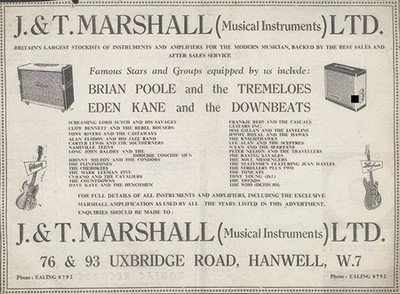

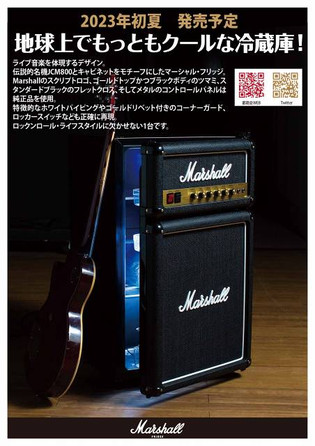

☆☆☆Marshall Blogからのお知らせ☆☆☆

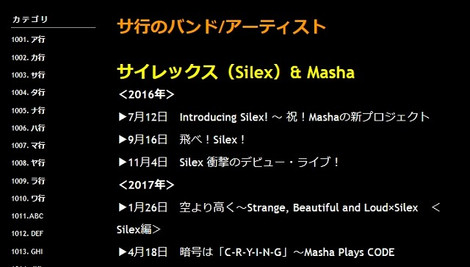

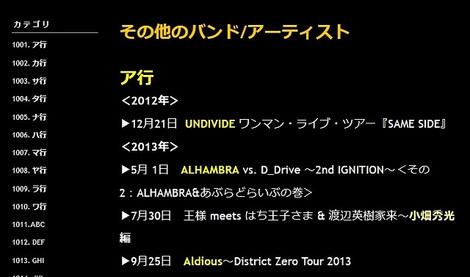

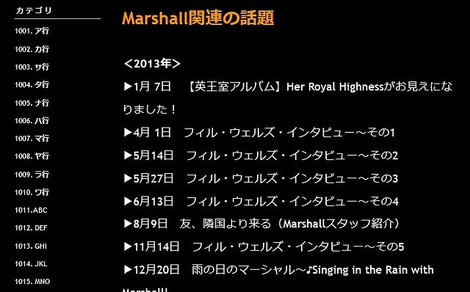

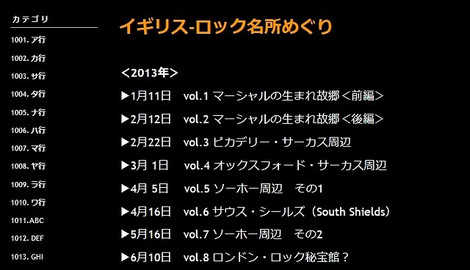

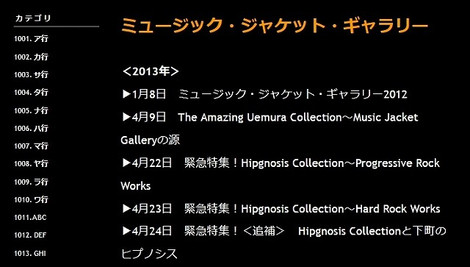

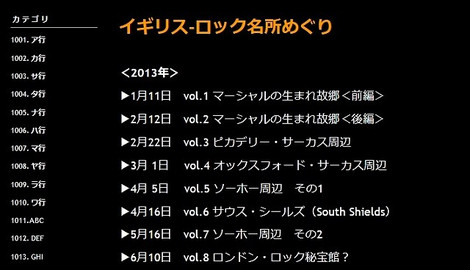

Marshall Blogの索引『Marshall Blog INDEX』を作りました。

通称「マー索くん」。

過去2,200本に上る記事のタイトルすべてをアーティスト順やカテゴリー順に並べ、リンクを施しました。

調べごとに利用するもよし、マーブロ・サーフィンするもよし、ゼヒご活用ください!

マー索くんはコチラからどうぞ⇒Marshall Blog INDEX

このMarshall Blogからも直接移動できます。

左の列から行~っちゃって。

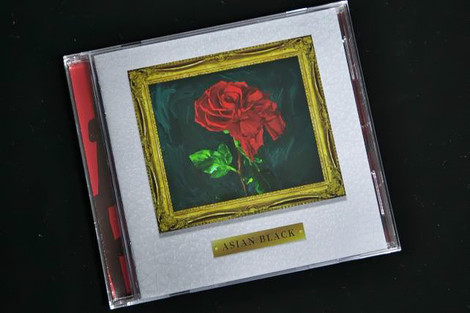

☆☆☆Marshall Music Store Japanからのお知らせ☆☆☆

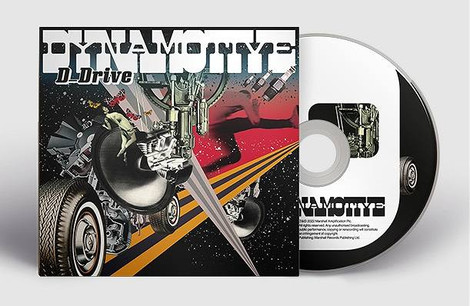

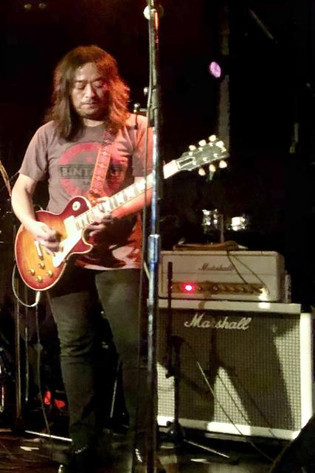

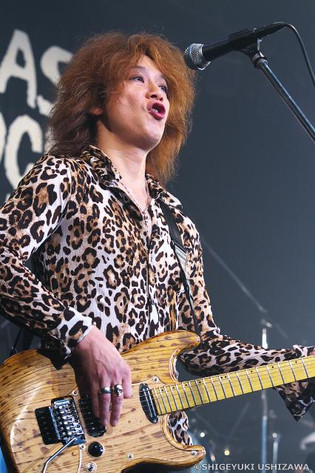

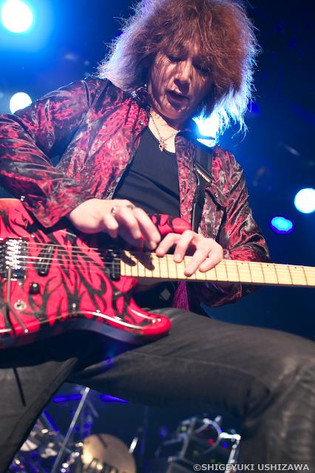

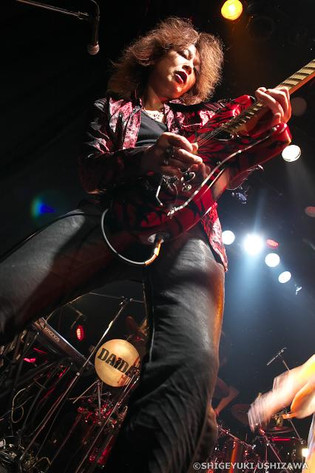

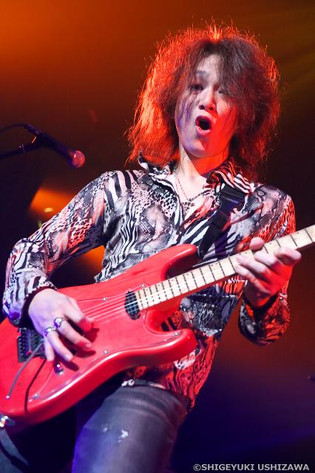

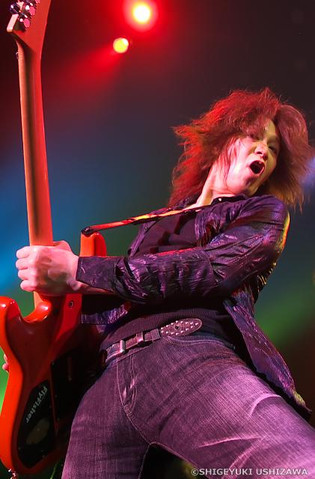

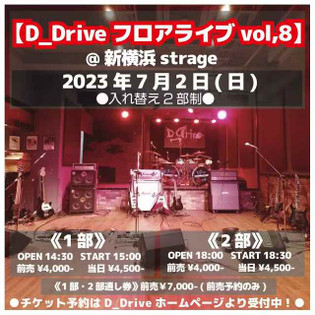

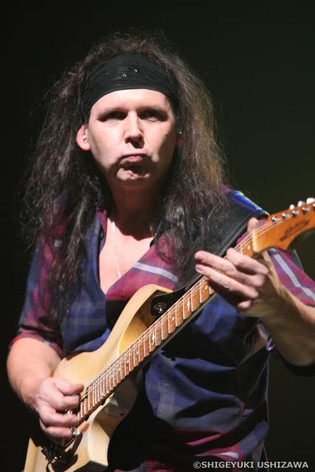

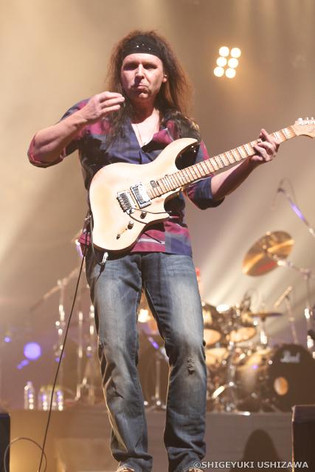

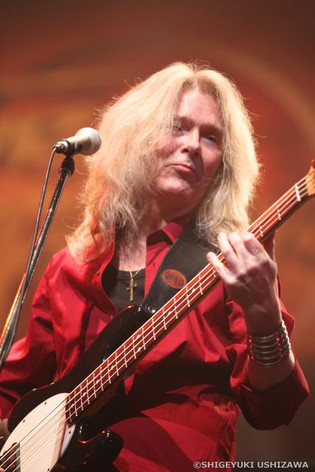

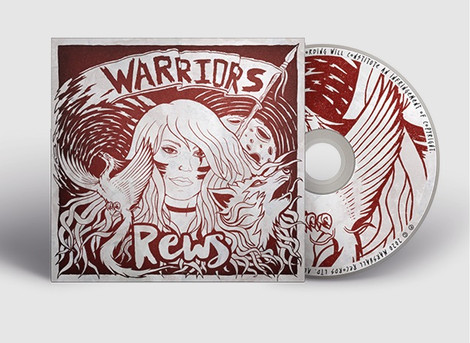

日本が世界に誇るインストゥルメンタル・バンド、D_Drive。

<だるまさんは転ばない(Red Light, Green Light)>

コチラはSONY Xperiaとのコラボレーションで制作した最新ビデオ<Wings>。

<Thmbs Up>

<Begin Again>

Marshall Recordsが世界にリリースするセカンドアルバム『DYNAMOTIVE』絶賛発売中!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

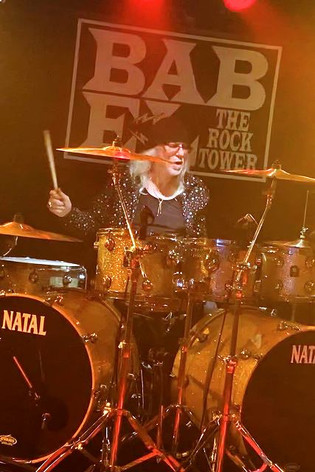

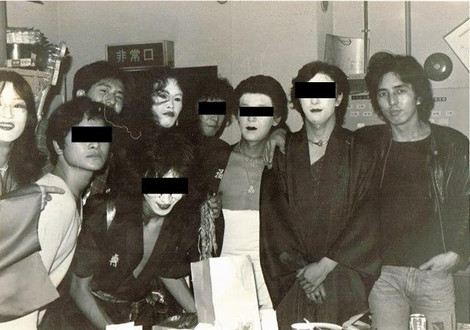

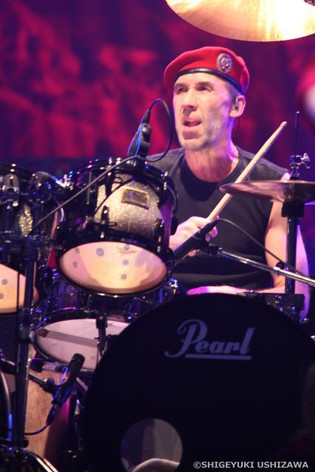

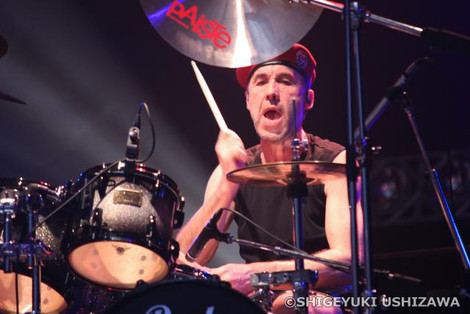

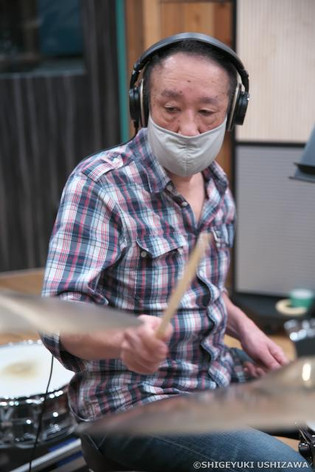

後ろで控えているのはsimoのライブでおなじみのユースケくん。

後ろで控えているのはsimoのライブでおなじみのユースケくん。

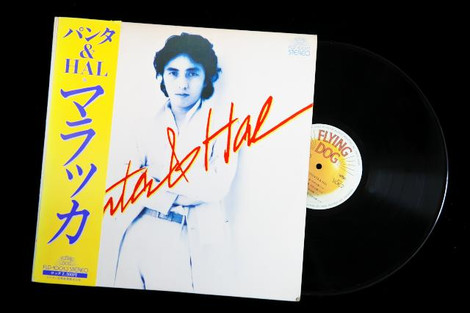

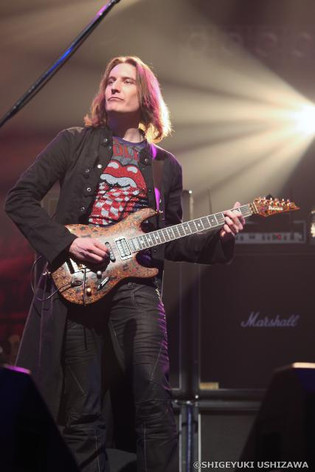

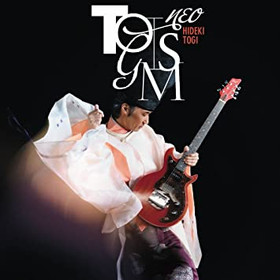

ギターを弾いているのは東儀さんの息子さんの東儀典親。

ギターを弾いているのは東儀さんの息子さんの東儀典親。

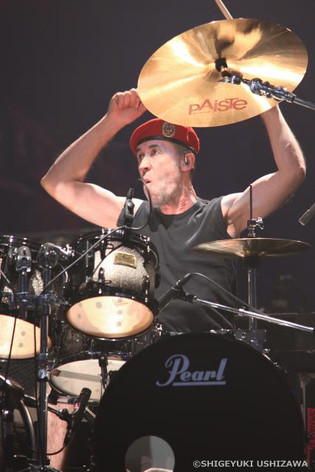

大二さんのタスクは終了。

大二さんのタスクは終了。

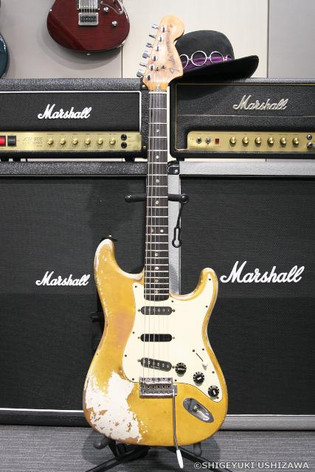

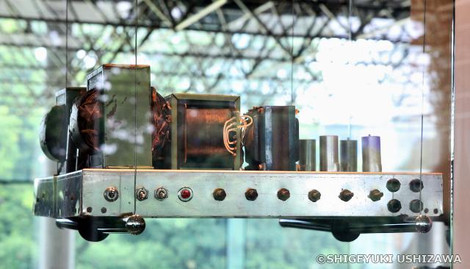

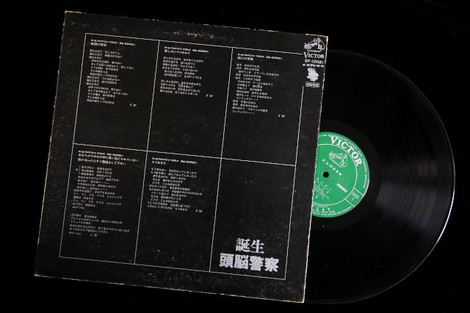

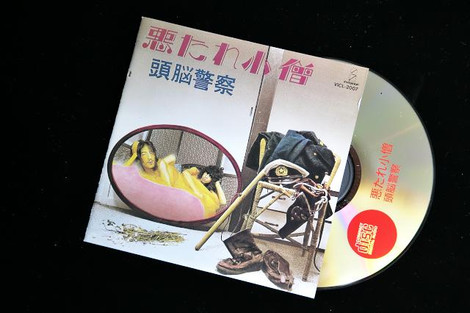

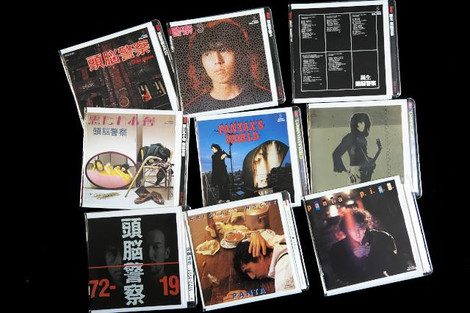

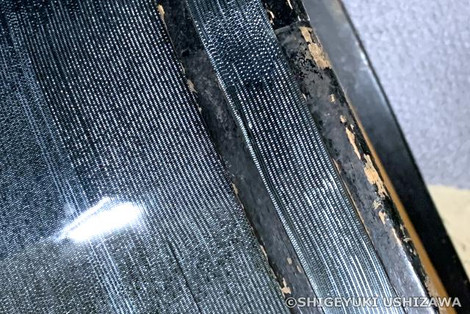

それは、イギリスの老舗ドラム・ブランド「Premier」のキット。

それは、イギリスの老舗ドラム・ブランド「Premier」のキット。

写真を撮ったのは2005年のちょうど今頃。

写真を撮ったのは2005年のちょうど今頃。

確かにこの重厚な風合いは見事だよ。

確かにこの重厚な風合いは見事だよ。

パーツひとつひとつが前時代的で落ち着いているナァ。

パーツひとつひとつが前時代的で落ち着いているナァ。