【追悼】私の女王陛下

今朝、エリザベス女王の訃報を耳にした時は結構ショックだった。

昨晩、夏を過ごす女王のスコットランドの私邸、「バルモラル城」に王室のメンバーが向かった…と報道された時には「いよいよか…」と思った。

お会いしたことも、お見かけしたことも全くないので「悲しい」という感情はないけれど、同じ君主制の国に生まれた者の性なのであろうか、何となく心のどこかに穴が開いてしまった感じがする。

というのも、今年還暦を迎える私でも「イギリスの一番偉い人」といえば、エリザベス女王以外は知らないもんね。

70歳以下の人は誰も知らない。

さて、何も知らない私ですが、せっかくイギリスの会社に勤めているので、女王陛下について知っていることや勝手な思い出を綴って僭越ながら追悼の一編を認めたいと思う。

こんなこと、Marshallに勤めていなかったら絶対にやってなかったし…。

Marshallは早速SNSに弔辞を投稿した。

Marshallは早速SNSに弔辞を投稿した。

ジムが生きていたらどうしていたかな?

まずは女王について私が知っていることをいくつか…。

まずは女王について私が知っていることをいくつか…。

エリザベス女王のお父さんはジョージ6世。 コリン・ファースが演じた『英国王のスピーチ』の主人公ね。

コリン・ファースが演じた『英国王のスピーチ』の主人公ね。 そのお父さん、つまりエリザベス女王のおジイちゃんはジョージ5世。

そのお父さん、つまりエリザベス女王のおジイちゃんはジョージ5世。

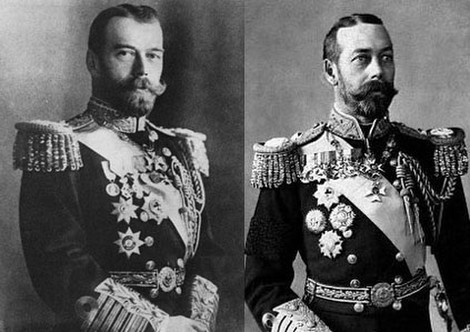

今、イギリスは対ロシア制裁の急先鋒となっているけど、このおジイちゃんはロシア革命前のロマノフ家の皇太子、ニコライ2世のイトコなんだぜ。

向かって右がイギリス。左がロシア。よく似てる。

このニコライ2世は日露戦争の前に来日して、長崎で楽しい滞在をした後、滋賀の大津で地元の津田三蔵という警官に襲われて重傷を負った。

世に言う「大津事件」である。

このあたりのことは『私の横須賀』に書いた。 若き日のエリザベス女王。

若き日のエリザベス女王。

昨年亡くなった王配のフィリップ・エジンバラ公はギリシャの王子さまだった。

女王は1952年2月に即位し、翌53年の6月にウエストミンスター寺院で戴冠式を執り行った。

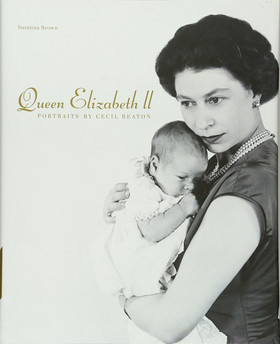

この写真を撮ったのはセシル・ビートン。 コレは即位60周年の時に開催したセシル・ビートンの写真展。

コレは即位60周年の時に開催したセシル・ビートンの写真展。

私は見たかったんだけど、タイミング合わず。 セシル・ビートンはロイヤル・ファミリーの写真を撮り続ける傍ら、ファッション・デザイナーを務め、『マイフェアレディ』のイライザ・ドゥーリトルの衣装のデザインを手がけ、「アカデミー衣装デザイン賞」を獲得した。

セシル・ビートンはロイヤル・ファミリーの写真を撮り続ける傍ら、ファッション・デザイナーを務め、『マイフェアレディ』のイライザ・ドゥーリトルの衣装のデザインを手がけ、「アカデミー衣装デザイン賞」を獲得した。

やっぱり、「ロイヤル・アスコット」のシーンではこの衣装にノックアウトされるよね。 ビートンはこんな女王の写真集を上梓している。

ビートンはこんな女王の写真集を上梓している。

この赤ちゃんはチャールズかな?

それとも妹のアン王女かな? アン王女はMarshall Blogにご登場頂いている。

アン王女はMarshall Blogにご登場頂いている。

興味のある方はコチラをどうぞ。

↓ ↓ ↓

【英王室アルバム】Her Royal Highnessがお見えになりました!

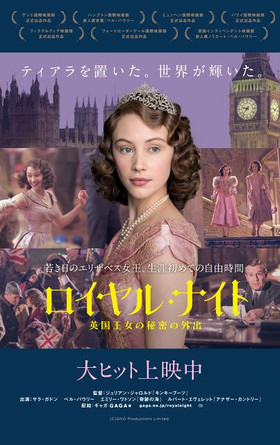

そういえば、若き日のエリザベス女王のロマンスを描いた『ロイヤル・ナイト(A Royal Night Out)』っていう映画はなかなかオモシロかった。

そういえば、若き日のエリザベス女王のロマンスを描いた『ロイヤル・ナイト(A Royal Night Out)』っていう映画はなかなかオモシロかった。

「Night Out」っていうのは決まり文句でね。

秋吉敏子に「Tanuki's Night Out(タヌキの夜遊び)」という曲があるけど、イギリスの地方のパブへ行くと、客足が鈍る水曜日だったか木曜日だったかに「Mom's Night Out」みたいなお題目で「お母さんの夜遊びキャンペーン」をやっていたな。 この映画では女王が即位する前の天真爛漫なエリザベスが描かれているが、実際の女王ってスゴイ権力の持ち主なんだよね。

この映画では女王が即位する前の天真爛漫なエリザベスが描かれているが、実際の女王ってスゴイ権力の持ち主なんだよね。

「君臨すれども統治せず」と、政治には無関係な立場だけど、イザ、イギリスが戦争で他の国の援助が必要になると、カナダやインド、スリランカ、南ア他に加え、オーストラリアやニュー・ジーランドのような国旗にユニオンジャックが入っている国が総勢で女王陛下のために身を挺して戦うことになっている。

「イギリス連邦(Commonwealth of Nations)」というヤツ。

イギリスの君主であるエリザベス女王はその親分だった。 さらに、女王は「イギリス国教会」の首長でもあった。

さらに、女王は「イギリス国教会」の首長でもあった。

コレは、今からさかのぼること488年前、ヘンリー8世がスペインから輿入れした最初のお妃、アラゴンのキャサリンと離婚をするために作った新しいキリスト教の宗派。

当時カトリックでは離婚を禁じていたので、新しい宗派を作ることによってローマ教皇と袂を分かったんだね。

私は「イギリス国教会」がプロテスタントの最高峰だと思っていたんだけど、そうではないらしい。

そのイングランド国教会の本山はプログレッシブ・ロックでおなじみのカンタベリーにある大聖堂。

曹洞宗でいえば福井の永平寺だ。

ウエストミンスター寺院でエリザベス女王の戴冠を行ったのもカンタベリーの大司教だ。 テムズ川に浮かぶ駆逐艦「ベルファスト」。

テムズ川に浮かぶ駆逐艦「ベルファスト」。 正式名称は「HMS Belfast」。

正式名称は「HMS Belfast」。

この「HMS」は「Her Majesty's Ship」。

つまり「女王様のお船」なのだ。

ビートルズにも「Her Majesty」という曲があるけど、「HM」は「Her Majesty」か王様なら「His Majesty」の略になる。

「HRH」というのもあるけど、コレは「Her(His)Royal Highness」の略で「HM」の子供の敬称。

日本でいえば「殿下」。

コレラのアタマの「H」は、チャールズが王になった時は「His Majesty」となるので「HM」のままでOK。

大変便利である。 ロンドンにこんな「Her Majesty's Theatre」という由緒ある劇場もある。

ロンドンにこんな「Her Majesty's Theatre」という由緒ある劇場もある。

ココでは『オペラ座の怪人』をロングランしていた。

今は知らない。

ココも「His Majesty's Theatre」となるのかも知れない。 女王様の持ち物はまだある。

女王様の持ち物はまだある。

コレはリッチモンドというテムズ川の上流。

「上流」と言ったってロンドンの中心から地下鉄30分ぐらいよ。

それでこんなに風光明媚な景色が広がっている。 写真に写っているのは鴨だけど、テムズ川にいる白鳥もゼ~ンブ女王様の所有物。

写真に写っているのは鴨だけど、テムズ川にいる白鳥もゼ~ンブ女王様の所有物。

それだけじゃないよ。

イギリスの海岸から4.8kmの海域にいるイルカとクジラもゼ~ンブ女王陛下のモノ。 女王陛下は車の免許がなくても運転OK。

女王陛下は車の免許がなくても運転OK。

ナゼなら免許証は女王陛下の名の下に発行するから。

ナニせ総理大臣をクビにすることができるぐらいだからね。

世界一の土地持ちだし。

下のバッキンガム宮殿の中にはロイヤル・ファミリー専用の銀行ATMがあるらしいよ。 「The Queen's Gallery」というデカイ美術館だって持ってる。

「The Queen's Gallery」というデカイ美術館だって持ってる。

ダビンチの素描とか飾ってあった。

一番感動したのはトイレだったけど…。 ま、そんなスゴイ女王だから毎日こういう儀式をしてお守り申し上げている。

ま、そんなスゴイ女王だから毎日こういう儀式をしてお守り申し上げている。

この人たち真剣ですからね。

馬はジャバジャバお構いなしでオシッコしちゃうけど。 誰でも知ってるウエストミンスター宮殿。

誰でも知ってるウエストミンスター宮殿。 その真裏にあるのが「ウエストミンスター寺院(Westminster Abbey)」。

その真裏にあるのが「ウエストミンスター寺院(Westminster Abbey)」。

女王の葬儀は女王の戴冠式と同じくココで執り行われるという。 思い出した。

思い出した。

2005年にイギリス国内の音楽関係者を招いてバッキンガム宮殿で開催されたレセプション。

確か音楽で外貨を獲得してくれたアーティストや業者たちへの謝恩会…と言われていたような記憶がある。

私の知り合い2人がこの会に招かれて大層感動していた。

そのウチ1人である楽器商社の社長が残した手記を読んだことがあった。

冒頭にこんなことが書かれていたのを覚えている。

「昨晩は人生で最高の夜だった。

横にはエリック・クラプトン…後ろを振り返ればジェフ・ベック。

そして、女王陛下が私たちの方に近づいてくるではないか!」…みたいな。

私はそれを読んで「フーム、イギリスの関係者でもクラプトンやジェフ・ベックに会えるとうれしいのか…」と思ったものだった。

イヤ、やはり筆者が一番感動したのは、今にして思うとクラプトンやベックではなく、はたまたジミー・ペイジやブライアン・メイでもない女王陛下だったのだろう。 今度は「King」か…。

今度は「King」か…。 カミラ・パーカー・ボウルズはどんな気分なのだろう?

カミラ・パーカー・ボウルズはどんな気分なのだろう?

ダイアナ妃のことはあったけど、チャールズも気の毒な幼少時代を送っていて、すぐ傍にいたカミラに甘えざるを得ない環境にあったらしい。

「憧れの人」だった。 エリザベス女王はあんなにイヤがっていたカミラに「Queen Consort」という「王妃」の称号を認めたとか。

エリザベス女王はあんなにイヤがっていたカミラに「Queen Consort」という「王妃」の称号を認めたとか。

「consort」というのは「配偶者」という意味。

だから「Queen」でも「Princess」でもない。 さて、次に国歌。

さて、次に国歌。

アメリカ国歌の次に有名と思われる「God Save the Queen」は当然「God Save the King」に替わる。

な~に、ビックリすることはナニもない。

70年もの長い間「God Save the Queen」だったけど、1837年に即位したヴィクトリア女王の前までは「God Save the King」だったんだから。

このイギリス国歌は1745年から始まったそうだ。

その初演はコヴェント・ガーデンの「Theatre Royal Drury Lane(シアター・ロイヤル・ドゥルリー・レーン)」だった。

1958年、『マイ・フェア・レディ』のウエスト・エンドでの初演もこの劇場だった。 ん?

ん?

チョット待てよ…。

ヴィクトリア女王といえば、歴代第2位の長期王位在位期間の記録保持者だ。

その在位期間は64年。

エリザベス女王の70年と合わせると、「God Save the Queen」と歌われていた期間が137年。

この曲の初演は上に書いた通り1745年だから、歌われ続けて277年。

すると、「God Save the King」の期間が8人で140年。

なんとビックリ!ほとんど変わらないではないか!

「Queen強し」なのである。

というか、「女性強し」なのだ!ナニせ2人 vs. 8人だからね。 国歌は単語を入れ替えるだけなのでそう問題はない。

国歌は単語を入れ替えるだけなのでそう問題はない。

「コレ、どうするんだろう?」というのが「ER II」問題。

「ER II」というのは、「エリザベス女王2世」の略号。

エリザベス女王は署名する時、以前の女王に倣って「Elizabeth R」としていた。

「R」は「Regina(リジョイナ)」の略でラテン語(イタリア語も)で「女王」という意味。

そのロゴサインがコレ。

ロンドンを歩いていると、街中のいたるところでこのロゴを見かけるワケ。

全部「チャールズ印」に取り換えるのかな? コレはマリルボンにあるエルトン・ジョンの母校、「王立音楽院」のとなりの「ヨーク・ゲート」という「リージェンツ・パーク」入り口の門柱。

コレはマリルボンにあるエルトン・ジョンの母校、「王立音楽院」のとなりの「ヨーク・ゲート」という「リージェンツ・パーク」入り口の門柱。 ロンドン塔のビフィーターのユニフォームもモロ「ER II」。

ロンドン塔のビフィーターのユニフォームもモロ「ER II」。 ポストにもガンガン入っちゃってる。

ポストにもガンガン入っちゃってる。

コレはどうするんだろうか? もうひとつ大変なことがある。

もうひとつ大変なことがある。

それは貨幣のデザイン。

今は離れてしまったけど、EUの通貨はご存知の通り「ユーロ」。

でも、イギリスだけは自国のスターリング・ポンドの使用を主張して譲らなかった。

ナゼか?

ま、半分は冗談だったんだろうけど、「女王陛下の顔が入っていない金なんか使えるかよ!」…だったらしい(そのくせEUの硬貨は技術に優れたイギリスが鋳造していた)。

その通り、紙幣、硬貨の別を問わずイギリスの貨幣には女王の顔が載っている。

これ、どうするんだろう?

というのは£20紙幣なんかチョット前に変更したばかりだったのに…。

調べてみると、どうも全部作り変えるらしい。

コレ、大変だぜ。

紙幣も硬貨も両方だからね。

ウチにはイギリスの全種類の貨幣があるんだけど、それを聞いて最低1種類ずつ保管しておくことにした。 もうひとつ…それは英語。

もうひとつ…それは英語。

英語の故郷はイギリスであり、その最も伝統的・標準的な発音は王族やBBCのアナウンサーが使う英語であり、それを「Queen's English」と呼ぶ。

みたいなことを中学生の時に教わった。

コレはこれから「King's English」になるのであろうか?

なるらしい。

そうした伝統的・標準的な英語は「Queen's English」あるいは「King's English」の両方で呼ぶことができるのだそうだ。

「Queen」の方がいいナァ。 歴代第一位の女王在位期間の長さを誇るエリザベス女王。

歴代第一位の女王在位期間の長さを誇るエリザベス女王。

それだけにロンドンの街を歩いて目につくのが女王の在位を記念するアイテム。

コレはウエストミンスターで見かけた「SILVER JUBILEE」のオブジェ。

シルバーだから「25周年」だね。 コレはウォータールー近くのランベスの歩道で見つけた記念プラーク。

コレはウォータールー近くのランベスの歩道で見つけた記念プラーク。 そして、2012年。

そして、2012年。

私は在位60周年の記念式典の時にロンドンにいた。 天気が悪くて滅法寒くてね~。

天気が悪くて滅法寒くてね~。

女王がテムズ川を船で下るイベントなんてのがあったけど実に寒そうで気の毒だった。 ただ街の中はどこもかしこもユニオンジャックづくしのお祭り騒ぎでとても楽しかった。

ただ街の中はどこもかしこもユニオンジャックづくしのお祭り騒ぎでとても楽しかった。 コヴェント・ガーデンもこの通り。

コヴェント・ガーデンもこの通り。 チャールズ3世の戴冠式はどこでやるんだろう?

チャールズ3世の戴冠式はどこでやるんだろう?

セント・ポール?

それはないか…ダイアナとの結婚式をしたところだからね。

私は仕事柄もあって「イギリス、イギリス」と騒ぐことが多いが、この国が過去に世界でナニをやって来たかということは勉強したつもり。

私は仕事柄もあって「イギリス、イギリス」と騒ぐことが多いが、この国が過去に世界でナニをやって来たかということは勉強したつもり。

歴史全般の本はもちろん、アヘン戦争や中国と

インドとの三角貿易の本も読んだし、第二次世界大戦の本は今でも頻繁に目を通している。

また、イギリス人の技師がアメリカに乗り込んで原爆を完成させたことも知っている。

結果、現在世界中に根強く残っている紛争や負の遺産の7割ぐらいはイギリスが原因ではないか…とも思っている。

ところがイギリスには、イギリスを「世界の第一等国」たらしめる優れた部分がたくさんあって、まだまだイギリスから、イヤ、今だからこそイギリスから学ぶことがたくさんあるのではなかろうか?

実際にイギリス人とドップリ付き合ってみると、アメリカ人よりゼンゼン日本人向けだということを感じるし…。

伝統的に日本という国は他の国の良い点を隠してしまう傾向があるように思われるので自発的に勉強する必要があるのがツライ。

ここのところ、BREXIT、コロナの大流行、殺人的インフレ、首相交代等、揺れに揺れているイギリス。

加えて国民の心のよりどころである偉大な君主を失って本当に大変な時期にあるイギリスだが、世界の第一等国の実力を発揮してうまく乗り切ってもらいたいと思う。

謹んで女王陛下のご冥福をお祈り申し上げます