皆さん、お待ちどうさまでした。

いよいよASTORIAシリーズの日本国内での発売の予定が決定しました!

Marshallのブティック・アンプ、ASTORIAシリーズは、予てよりMarshall Blogに登場しているが、目の前に迫った発売に際し、今一度ご紹介させて頂く。

Marshallのブティック・アンプ、ASTORIAシリーズは、予てよりMarshall Blogに登場しているが、目の前に迫った発売に際し、今一度ご紹介させて頂く。

ウラ話つきだよん。

まずは、「Astoria」という名前について。

Astoriaというのはロンドンのチャリングクロス・ロードにかつてあった老舗の劇場の名前だ。

Astoriaというのはロンドンのチャリングクロス・ロードにかつてあった老舗の劇場の名前だ。

元は映画館で、開業は1927年。

Astoria Cinemaという当時世界最大の映画興行会社が経営し、有名なフィンズベリー・パークの「レインボウ・シアター」もその系列のひとつだった。

後にはコンサート会場として使用され、かなり多くの有名なバンドが出演し、ライブアルバムやフィルムを残している。

確か木曜日だったと思うが、「ゲイ・オンリー」という日があって、初めて見たときにはチト驚いたことを覚えている。

木曜日以外に一度中へ入ってみたかったが、前を何度も通り過ぎるだけで一度も足を踏み入れたことがなかった。

「なかった」というのはホレこの通り。

「なかった」というのはホレこの通り。

壊されちゃった。

ロンドンではバタシー発電所やアールズ・コートのエキシビジョン・センターのような著名な施設がジャンジャン改装や取り壊しの憂き目に遭っていて、この辺り、すなわちトッテナム・コート・ロード周辺でも大規模な再開発工事を行われており、「ロンドンのティン・パン・アレイ」として有名なデンマーク・ストリートも姿を消そうとしている。

で、London Astoriaもこの通り…なくなっちゃった。

写真の右下の先がトッテナム・コートロードとオックスフォード・ストリートの交差点で、角に大きくて汚いフィッシュ&チップス屋があった。そこで生まれて初めてのロンドンのフィッシュ&チップを食べたことを覚えている。今は地下鉄の入口になっている。

このエリアは住居設備を備えた商業ビルができるらしい。

バカだねェ…。

この写真を撮ったのは2014年の秋のこと。

去年の春に行った時もほとんど同じ光景だった。基礎工事にかなりの時間をかけているのだろう。かなり大きな建物ができるのではなかろうか。殺風景になること間違いなし。

さて、話は変わって…。

さて、話は変わって…。

Marshallのエンジニアの連中は、自分が開発・設計して発売になった商品のことを「ベイビー」と呼んだりしている。

「オレのベイビーの日本での評判はどうだい?売れてるかい?」なんて会話をしたりするワケ。

同じベイビーでももちろんデカくて強いのもいれば、元気のないのもいるのは仕方のないことだ。

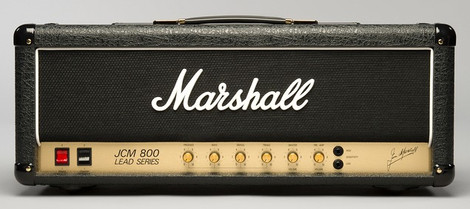

私もマネをさせてもらえば、この下のヘッドなんかは私のベイビーだ。かなり力強かった。

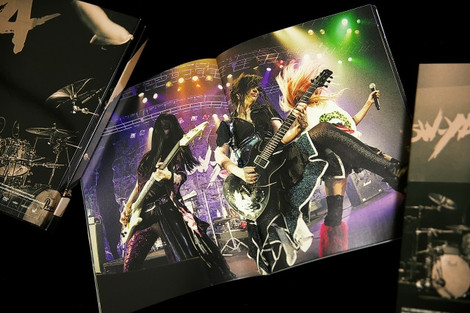

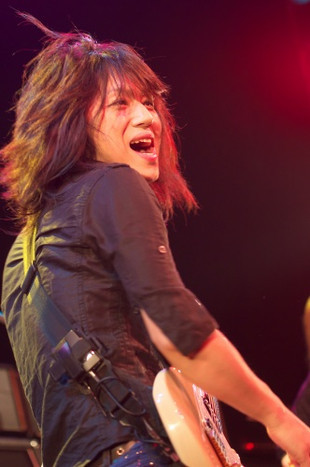

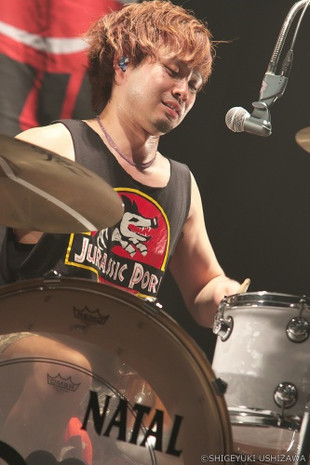

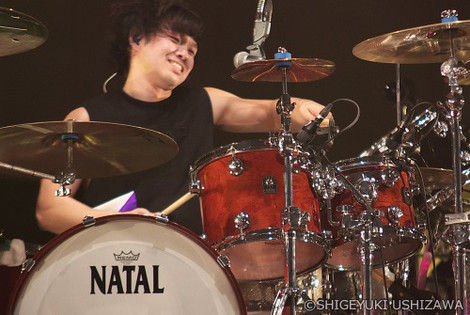

D_DriveのSeijiさん所有のJCM2000 DSL100。

今ではMarshallにもカスタム・ショップができて、ほぼ自分の望み通りのデザインのMarshallをオーダーすることができるようになったが、この頃はそんなシステムはなくて、「ビンテージ・ルックスのDSLなんてカッコよくね?」と思いつき、Marshallに頼んで限定で作ってもらった。

ECフレット・クロスを貼ったことからDSL100ECという型番になった。

こうして自分のベイビーがステージで活躍している姿を見るとそりゃうれしいもんだ。

Seijiさん、ありがとう!

私はやはりMarshallで育った世代、イヤ、Marshallがなければあり得なかった音楽で育った世代の人間なので、Marshallに関わる仕事がうれしくて仕方なくて、ずいぶんと色々な新商品のアイデアをブツけたものだった。

私はやはりMarshallで育った世代、イヤ、Marshallがなければあり得なかった音楽で育った世代の人間なので、Marshallに関わる仕事がうれしくて仕方なくて、ずいぶんと色々な新商品のアイデアをブツけたものだった。

4チャンネルのモデル、Capriのような5Wのフル・バルブ・コンボ、Jubuileeのリイシュー等々、アイデアが何となく採用されたような、されなかったような…。

ま、偶然か…。

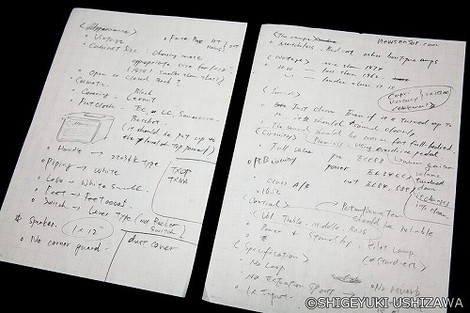

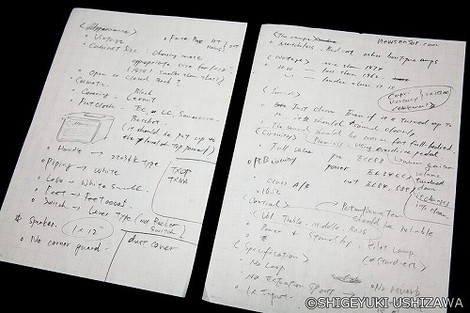

先日、古い書類を整理していたら下の写真のメモが出てきた。

コレもそのうちのひとつ。

私が前の会社に努めていた時分にNAMMに行った時、Marshallとのミーティングの朝にホテルで書き留めた新商品のアイデアに関するメモだ。

だから手書きなの。久しぶりに鉛筆で使って書いた記憶がある。

そのアイデアとは、かなりの数のプロ・ギタリストのご意見を吸い上げ、マーケットのトレンドを自分なりに加味した30Wの1x12"コンボだった。

発想のバックグラウンドはこうだ。

ご存知の通り、私は数多くロックの現場に足を運んでいるが、30年前とさして状況は変わらず、ギタリストの大半がエフェクターで歪みを作っていることに気が付いた。

ギタリストはエフェクターが大スキだからね。

あんなに歪み系のエフェクターの本が出ている国は全宇宙を探しても日本だけであろう。

で、ギタリストは自慢のお気に入りのエフェクターで思いの音を自由に作れるようなクリーン・トーンの回路を搭載したモデル…を提案した。

条件をふたつ付けた。

「とにかく最高のクリーン、それもMarshallのクリーン・トーンを出すようにして欲しい」

Marshallといえば歪みばかりが語られるが、私はMarshallのクリーン・トーンも大好きで、しっかりしたクリーン・ベースのトーンが得られれば、相当使いやすいコンボ・アンプができると踏んだのだ。

今ひとつは、最良のトーンを実現させるために、「可能な限り構造をシンプルにして欲しい」ということだった。

つまり、マスター・ボリューム、ループ、リバーブ、スピーカー・アウトはひとつだけ…等々。何かゴチャゴチャくっつければ音が劣化していくのは経験上よくわかっていたから。

メモには真空管の選定やデザインに至るまでこと細かにリクエストを記した。

そして、このメモを手にミーティングに臨んだのだった。

コレがどうなったかはASTORIAにご興味のある方にはピンと来たかもしれないし、ナゼ上で「ベイビー」の話しをしたかもご理解頂けるだろう。

しかしですよ、ビートルズでロックに目覚め、Deep PurpleやLed Zeppelinに夢中になったあのロック少年が、あのMarshallに自分のアイデアを聞いてもらったんですぜ!

この時はうれしかったナァ。

でもね、実際にはそれどころじゃなくて、何とかヒット商品を考えて売り上げをアップさせたい!というビジネスマン的使命感も強かったんだよね。

「趣味を仕事にする」というにはこういうことなのだ。

この後は、ま、色々あったけど、今となってはウチの企業秘密。

話は飛んで…。

話は飛んで…。

昨年の5月、Marshallの工場に行った際、ASTORIAのプロト・タイプが出来上がっているというのでいち早く試させてもらった。

コレがですね~、どのモデルもタマらんのですよ。

コレがですね~、どのモデルもタマらんのですよ。

やっぱりいいアンプってのは弾いていて実に気持ちがいい。

ズ~っと弾いていたくなる。

ま、シロウトの私がつまらん感想を書いてもツマらないので商品の紹介に入ることにしよう。

いずれのモデルも日本の楽器店の店頭に並ぶのは5月13日とのこと。

いずれのモデルも日本の楽器店の店頭に並ぶのは5月13日とのこと。

ASTORIAは全モデルを通じて…

★出力は30W

★ハンドワイアート基板

★コンボもキャビネットも搭載されているスピーカーはCelestionのCream Back、1x12"、8Ω

★使用されている真空管は…

プリアンプ :ECC83

パワーアンプ:KT66

整流管 :GZ34

★100V仕様

…となっている。

正直KT66には驚いたけど、結果は…「さすがMarshall」!

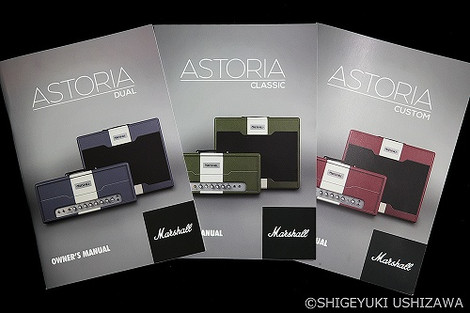

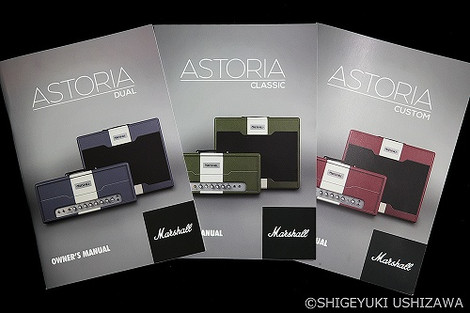

オーナーズ・マニュアルのこんなオシャレなんだぜ!

オーナーズ・マニュアルのこんなオシャレなんだぜ!

まずは「クリーンのグリーン」。

まずは「クリーンのグリーン」。

モデル名はASTORIA CLASSIC。

見て見て!プレキシ・グラスに覆われたコフィン・ロゴの色もグリーンになってる。

ちなみに色の名前はただの「グリーン」。

「フォレスト・グリーン」とか「スプリング・ハズ・カム・ウィズ・イースター・グリーン」とかややこしいことは一切言わない。

「グリーン」…サッパリしていていかにもMarshallらしくて好き。

コンボの型番はAST1C。

コンボの型番はAST1C。

希望小売価格は税抜きで391,500円。

ヘッド・バージョンはAST1H。

ヘッド・バージョンはAST1H。

希望小売価格は税抜きで325,500円。

スピーカー・キャビネットはAST1-112で95,500円。

スピーカー・キャビネットはAST1-112で95,500円。

背面はこんな感じ。

CLASSICの場合、入出力のレベルをコントロールするのはこの部分だけ。

インプットは全シリーズを通じ、ギターの出力に合わせるための「HI」と「LO」の2種類のインプットが用意されている。

特にCLASSICは「最高のクリーン・トーンを出す」ことが第一の使命ゆえ、まずはこのインプット・ジャックの選択が肝心。

GAINはなし。ボリュームはMASTERのみ。ようするにボリューム一発!

SENSITIVITYというコントロールも、太く、そして美しいクリーン・トーンのための機能で、トーンを変えることなく音量を再調整するツマミと考えればよいだろう。

MASTERのノブを引っ張り上げるとPOWER REDUCTIONが稼働し、トーンを保ったまま出力が下がる。

この場足、MASTERの設定が低いほど、効果が顕著になる。

コントロールは他におなじみのTRBLE、MIDDLE、BASSに加えEDGEという機能が搭載されている。

コントロールは他におなじみのTRBLE、MIDDLE、BASSに加えEDGEという機能が搭載されている。

これはプレゼンスと考えてもらって差し支えないが、もっとソフトな感じかな?

MASTERの設定が高いほど効き方が顕著になる。色々やってみたが、MATERが7ぐらいになってくるとかなりハッキリ違いがわかるようだ。

リア・パネルのようす。

スピーカーアウトは…1x16Ω、1x8Ωまたは2x16Ω、1x4Ωまたは2x8Ωの5通りの結線を可能にしている。

だから、同時発売のスピーカー・キャビネットにコンボを乗せて両々のスピーカーを鳴らすこともできるし、1960A&Bにつなげてフル・スタックで使うこともできる。

あのね~、重いんですよ、ASTORIAは。

で、手が痛くならないようにハンドルがソフト・タッチの頑丈なものになっている。

当然、全シリーズ共通。つまりどのモデルも重いんよ。

…というのも、こんなにマグネットがデカいCelestionのCream Backが載っちゃってるのね。

…というのも、こんなにマグネットがデカいCelestionのCream Backが載っちゃってるのね。

重いにキマってる。

だからいい音が出る。

そんなね~、ボタンがたくさん付いた機械仕掛けの弁当箱みたいなヤツに負けるワケがない。ナニせこれだけ重いんだから!

全モデル、カバーが付属している。

全モデル、カバーが付属している。

さぁて、後は自分のお気に入りのギターとエフェクターをASTORIAの間につないで弾き狂ってもらうだけ。楽しいぞ~!

さぁて、後は自分のお気に入りのギターとエフェクターをASTORIAの間につないで弾き狂ってもらうだけ。楽しいぞ~!

何しろ素直な構造ゆえ、ギターの音もエフェクターの音も極限までストレートに出してくれるので、またエフェクター選びも楽しくなること請け合い。

あ、ギターもなるべくいいヤツで鳴らしてみてくだされ!ギターのグレードが上がったように感じるんじゃないかな?

もちろん、直でつないでクリーンで使っても素晴らしい。

もちろん、直でつないでクリーンで使っても素晴らしい。

ジャズに興味のある人は是非フルアコをつないで鳴らしてもらいたい。ハッキリ言っちゃって申し訳ないんだけど…絶品です。

続きましては、赤。

続きましては、赤。

クランチ職人のレッドはASTORIA CUSTOM。

こちらもフィニッシュは「バーニング・レッド」とか「キューデン・クリムゾン」とかややこしいことなし。ドーンと「レッド」。

このシルバーの線、「ビーディング」っていうんだけど、実に手が込んでる。

コンボの型番はAST2C。

コンボの型番はAST2C。

希望小売価格は税抜きで408,500円。

ヘッドはAST2H。

ヘッドはAST2H。

希望小売価格は税抜きで342,500円。

キャビネットはAST2-112で95,500円と、AST1-112と同じ。

キャビネットはAST2-112で95,500円と、AST1-112と同じ。

背面はこんな感じ。

背面はこんな感じ。

コントロールのようす。

コントロールのようす。

インプット・ジャックはCLASSICと同じ。

左からGAIN。

このノブを引っ張り上げるとBODYが稼働して低域がリッチな音像に変わる。

隣のスイッチはBOOST。オンにするとスイッチの上のランプが点灯する。

このBOOSTが実にいいですよ。決してでしゃばることなく、音に自然な張りを与えてくれる。

TREBLE、MIDDLE、BASSときて、さっきのEDGEだ。

CUSTOMのTREBLEにはBRIGHTNESSといういわゆる「ブライト・スイッチ」機能が搭載されている。

「ハイ、高域を強調致しました!」というワザとらしい感じではなく、すごく自然なブライト状態。歪みを深くしたときに使えば音抜けがさらに良くなるだろう。

右端のノブはMASTER。

コレを引っ張ると例のPOWER REDUCTIONが稼働する。

その隣の黄色い小さいランプはLOOPのオン/オフの状態を示す。

CLASSICに比べてグッと複雑になるリアパネル。

左端はLOOP LEVEL。RETURNに送る信号量をコントロールする。

LOOPに何も接続しない状態で、このLEVELを上げてLOOPのオン/オフをすると音量が切り替わり、JVMの2つのマスター・ボリュームのような使い方をすることができる。

その隣のジャックはSENDとRETURN。その右はLOOPのオン/オフを操作するトグル・スイッチ。

向かってその右はフットスイッチのインプット・ジャックだ。

スピーカー・アウトのコンフィギュレーションはCLASSICと同じ。

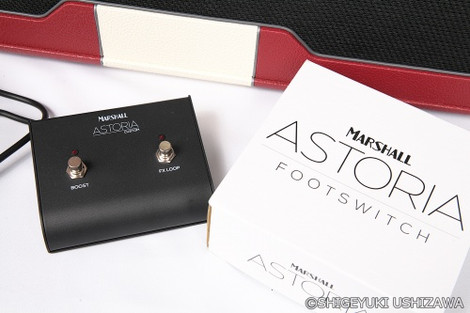

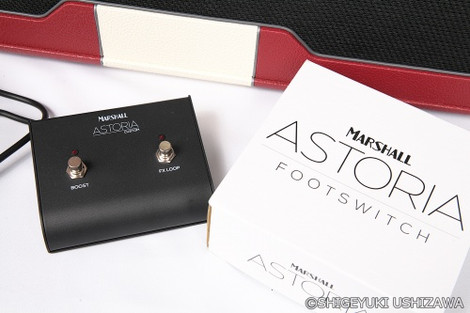

BOOSTとLOOPのオン/オフをコントロールする2ウェイのフットスイッチが付属している。

CUSTOMは結構歪む…実に実に実に気持ちのよいキメの細かい歪みだ。

それが、ひとたびギターのボリュームを下げると図太いクリーンになる。

それがいいアンプだ。

最後の青は2チャンネル…ASTORIA DUALだ。

フィニッシュの名称はやっぱり…「ブルー」。

2チャンネルじゃん?

CLASSICがクリーン、CUSTOMが歪み系。

それじゃ、DUALがこれらふたつのモデルの合体かと思うでしょ?ところがそうではない。

音のキャラクターは前のふたつに比べるともっとコンテンポラリーな感じなのだ。

コンボの型番はAST3C。

コンボの型番はAST3C。

希望小売価格は税抜きで425,500円。

ヘッドはAST3Hで359,500円。

ヘッドはAST3Hで359,500円。

スピーカー・キャビネットはAST3-112で価格は前のふたつと同じく95,500円となる。

スピーカー・キャビネットはAST3-112で価格は前のふたつと同じく95,500円となる。

背面のようす。

背面のようす。

2チャンネルだけあって、ASTORIAシリーズの中ではコントロールはフロントもリアも一番込み入っている。

2チャンネルだけあって、ASTORIAシリーズの中ではコントロールはフロントもリアも一番込み入っている。

でも、とってもシンプルに設計した。

今度は一番右から行ってみよう。

右端のノブはMATER。

引っ張るとまたPOWER REDUCTIONが稼働する。

もちろん機能は全体の音量を調節する。

各チャンネルのボリューム関連のコントロールは、まず一番左端のクリーン・チャンネルのボリューム。

コレを引っぱるとチャンネルがODに移る。すると向かってすぐ右の小さい黄色いランプが点灯するのね。

ODチャンネルはそのまたすぐ隣のGAINとVOLUMEでコントロールする。

で、GAINのノブを引っぱると、BODYが稼働して低域に厚みが加わる。

あとは既出のTREBLE、MIDDLE、BASS、EDGEのトーン四兄弟。

そろそろ繰り返しておくが、EDGEはパワー・アンプで働いて超高音をコントロールをする。

行ったり来たりして申し訳ないけど、MASTERとパイロット・ランプの間に見える小さい黄色いランプはLOOPのオン/オフを表す。

リアパネルはCUSTOMとまったく同じ。

リアパネルはCUSTOMとまったく同じ。

付属のフットスイッチで操作できるのはチャンネルの切り替えとLOOPのオン/オフだ。

以上で商品の説明はおわり。

以上で商品の説明はおわり。

さて、実はもう何人かのMarshallギタリストにASTORIAを試して頂いている。

皆さん、パッと自分の音楽に絡めて試されるので、どうしても好みは分かれるところだが、3モデルとも今のところネガティブな意見はまったくなし!皆無。

私もこういうことをもうずいぶんと長いことやっているが、プロ・ギタリストからこれほどお褒めの言葉を浴びたモデルはないよ…。

「あ、ココはもうちょっとこうした方がよかった…」というご意見を多かれ少なかれ頂戴するのが普通なのだ。

もちろん、皆さんそういうポイントが例えあったにしても完璧に使いこなされてしまうので決して問題ではないのだが…。

冒頭に記した新商品アイデアのメモのクダリもあるので特にCLASSICが褒められるとうれしいね。

ただね、どのモデルも持ち上げてもらうと、皆さん「ウッ…」っておっしゃいますな。

でも、この重量がこの音に大きく関与していることを先刻ご承知でいらっしゃるのでこれまた何ら問題にはならないようだ。

もうひとつうれしかったのはルックスに関して。

誰がどう見ても今までのMarshallとはよく言っても「遠縁」ぐらいのたたずまいを見せているが、コレがまた大好評。

私も40年前からMarshallを見続けているので最初「ムムム…」と思ったが、今では色、形ともに愛しい。

これもこの最高のトーンと弾き心地がなせるワザなのかもしれない。

ASTORIAをお試し頂いた皆さんのご感想と評価は「試奏レポート」として順次Marshall Blogにアップしていくので、ご購入をお考えの皆様のご参考になれば幸いだ。

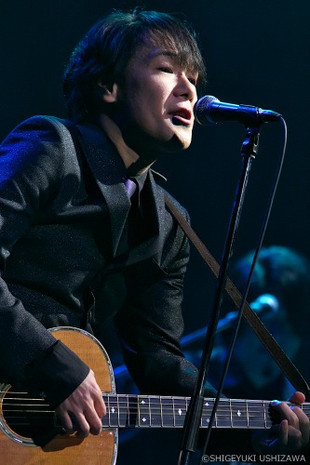

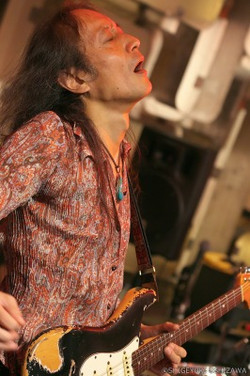

ルーク篁さん…弾きまくり。

かなりお気に召して頂いた。

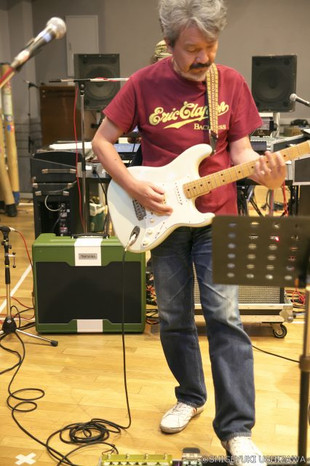

島紀史さん…CLASICで弾きまくり。

島紀史さん…CLASICで弾きまくり。

ノンちゃんはエフェクターで歪ませるからね。

関雅樹さん…1974Xと弾き比べ。

関雅樹さん…1974Xと弾き比べ。

実はもうCLASSICを大舞台で使ってもらった。

ichiroさん。

ichiroさん。

コンボにご執心の音にシビアなichiroちゃん。へへへ、ichiroちゃんにもメッチャ気に入って頂いた。

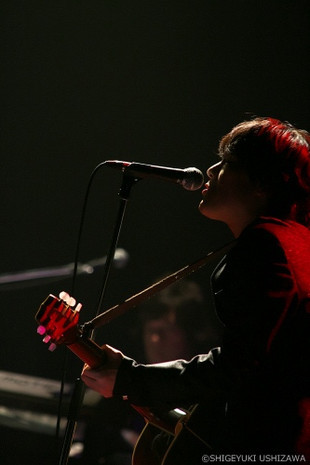

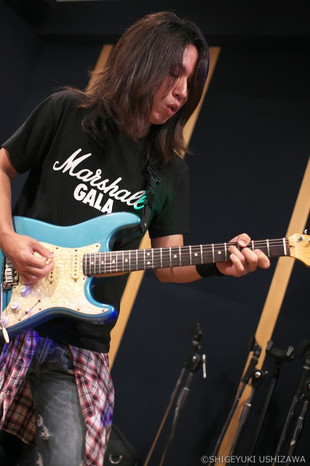

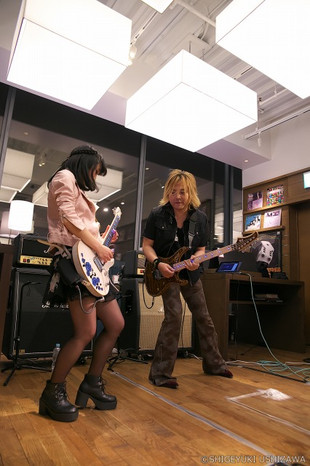

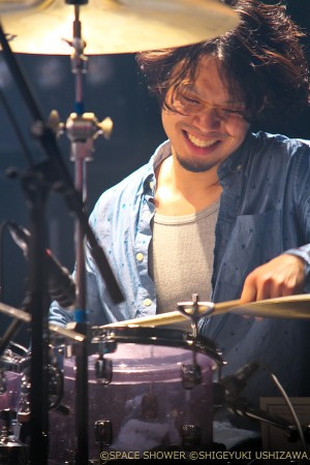

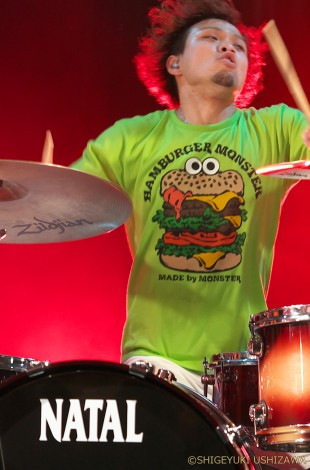

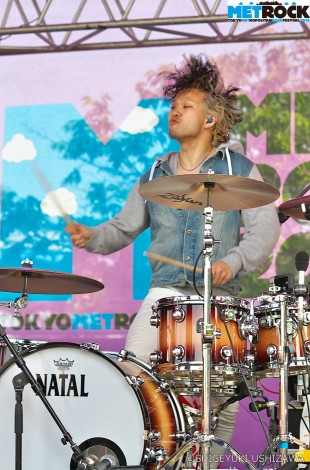

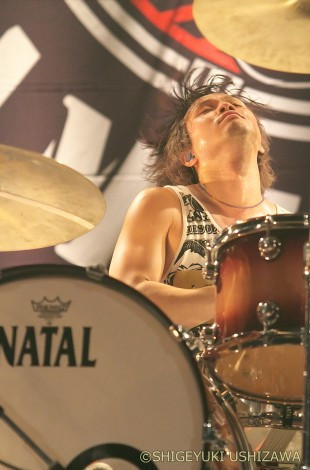

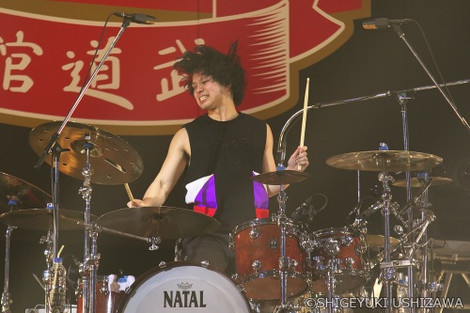

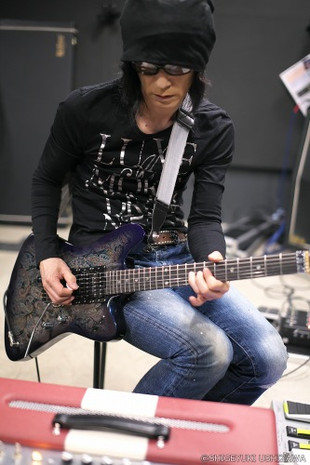

D_Drive、Seijiさん。

D_Drive、Seijiさん。

微に入り細にうがちチェックして頂いた。どのモデルも「気持ちエエ!」の連発。

Yukiちゃんも!

Yukiちゃんも!

弾きに弾きまくって頂いて、興味深い感想をたくさん頂いた。

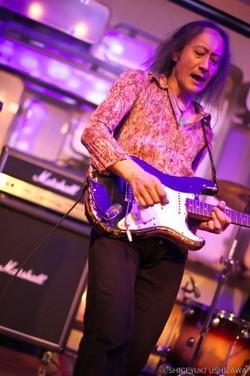

田川ヒロアキさん。

田川ヒロアキさん。

「ブルーのが一番好みです!」…オイオイやっぱり見えるんじゃん!というギャグを交えてこれまたいつもの美しいトーンで徹底的に弾いてもらった。

Ron Ron Necordsの田島朋仁さん。

Ron Ron Necordsの田島朋仁さん。

愛用のレスポールでひとつひとつのモデルを丁寧にトライ。Jubileeをいつも使ってくれているが、それとは当然また異なる味わいのASTORIAを気持ちよさそうに試してくれた。

Mary's BloodのSAKIちゃん。

Mary's BloodのSAKIちゃん。

「可愛い!」連発!

SAKIちゃんもずいぶん弾きまくってくれた。ASTORIAは音の輪郭がハッキリしているので彼女のシュレッディングが一層際立つ。

若手も大よろこび!

若手も大よろこび!

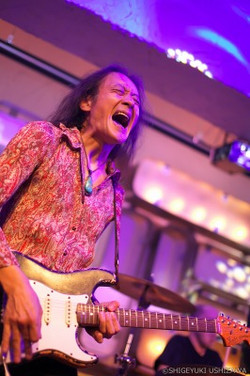

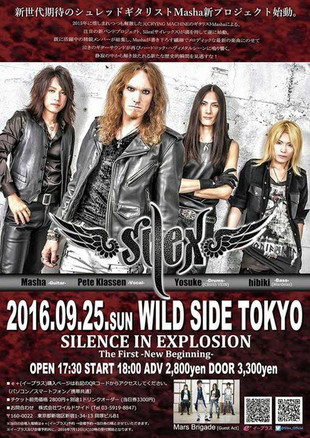

ギターを弾いてるのはMASHAくん。その右はFury of Fearの西村守くん。

大の仲良しのTORNADO-GRENADEの雄太くんも駆けつけてくれた。

大の仲良しのTORNADO-GRENADEの雄太くんも駆けつけてくれた。

マァ、みんなよ~弾くわ~。

こうしたコンボはメタル系のイメージからどうしてもかけ離れてしまうが、繰り返しになるが、何しろレスポンスが速く、音のクッキリ感がケタ違いに良いので、こうしたシュレッディングにも最適なのだ。

何より弾いている自分が一番気持ちいいハズだ。

詳しい試奏レポートは近日掲載の予定。

こういうモデルは、「やっぱりいい音はいいアンプから!」ということを思い知らされてくれるネェ。

こういうモデルは、「やっぱりいい音はいいアンプから!」ということを思い知らされてくれるネェ。

5月13日以降、楽器店で見かけたら是非試して頂きたい。

できれば自分の一番気に入っているギターで試すことをオススメします。

ASTORIAで弾いて出てきた音こそ、そのギターの音ということです。

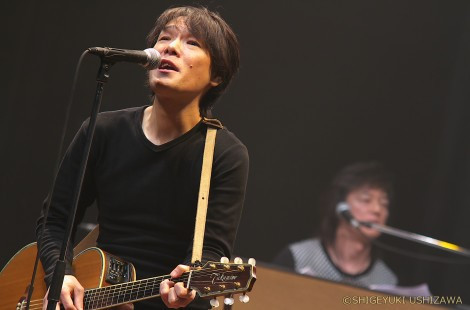

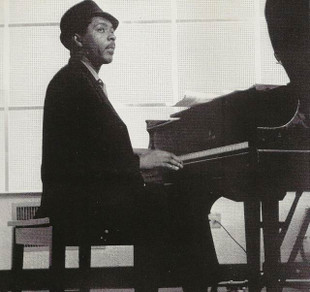

もちろん颯爽としたプレイもウィントン・ケリーのようで、杉本グループの演奏の大きな見どころのひとつだった。

もちろん颯爽としたプレイもウィントン・ケリーのようで、杉本グループの演奏の大きな見どころのひとつだった。

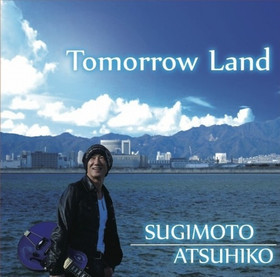

コレがその時の杉本さんのアルバム、『Tomorrow Land』。

コレがその時の杉本さんのアルバム、『Tomorrow Land』。

この時、星さんはピアノだけではなく、「今日はコレも使うんですよ!」と赤い小さなキーボードを見せてくれた。

この時、星さんはピアノだけではなく、「今日はコレも使うんですよ!」と赤い小さなキーボードを見せてくれた。