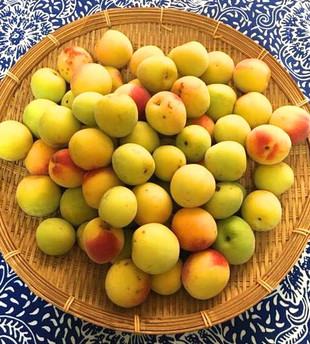

今日の話題はコレ。

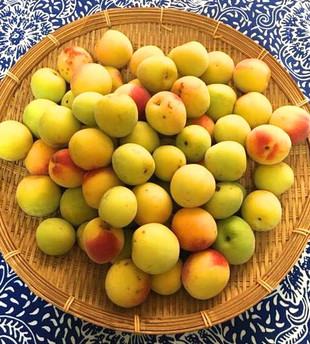

そう、梅。

そう、梅。

同じ梅でも今日登場するのは下の写真の方。

上の梅と下の梅、色以外にどういう風に違うかわかる?

上の黄色い梅はもう熟していて、これから自家製梅干しになる。

梅と塩を広口のビンに入れて重石で漬け込んでやる。色や香りをつけるためにシソを入れることが多いが、ウチは入れない。

頃合いを見計らって漬かった梅を取り出して、しばらくの期間天日干しをする。

ビンの中に残った梅から出た水分は「梅酢」といって「グワシ!」とやる。

それは「楳図」か!

梅酢は除菌作用があって、昔はうがい薬や咳止めとして珍重されたらしい。

他に、漬物に使ったりして何のムダも出さない。昔の人は本当に賢い。

今ではその梅酢を原料に「梅ドレッシング」を作ったりもするそうだ。

取り出した梅は事務所の前の日の当たるところに置いておいて、雨が降ってきたら取り込むのが私の仕事。

Marshall AmplificationのAsia & Oceania Region Managerが製造に関わった梅干しだ…酸っぱさもしょっぱさも超ラウドだぜ!

かなり久しぶりに作るんだけど、化学調味料や添加物を一切入れない梅干しはすごくおいしいんだ。

海外では使用が厳しく禁止されているアミノ酸(グルタミン酸)が入っている食品をできる限り摂らないようにしているしね。

下の青い梅は梅酒になる。

おいしいもんね~、自家製の梅酒は!

もちろん化学系添加物は一切入らない。

実に完成が楽しみだ。

今日の舞台はこの青い方の梅。

つまり青梅ね。

私が青梅に足を踏み入れたのは、人生でコレが初めてのこと。

東京の東の住人にとってはかなりの距離。

八王子のチョット先ぐらいに考えていたらトンデモナイのね?

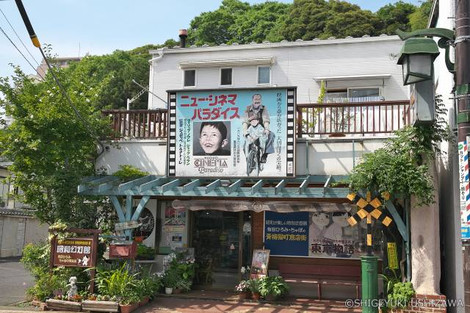

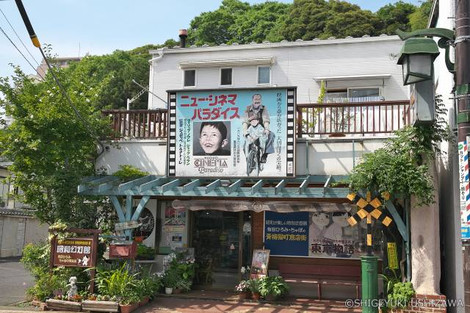

お、目的地が見えてきた。

ココが目的地。

ココが目的地。

民家ですな。

同じ「ハウス」でも、ライブハウスはMarshall Blogに数え切れないほど登場しているけど、もしかしたら普通の「ハウス」が舞台になるのはコレがはじめてのことかも知れない。

コチラは榎本さんのお住まい。

コチラは榎本さんのお住まい。

もしくは、ご芳名の下にある通り「studio AMAZING」。

ご新居で…結構なお住まいですな~。

ご新居で…結構なお住まいですな~。

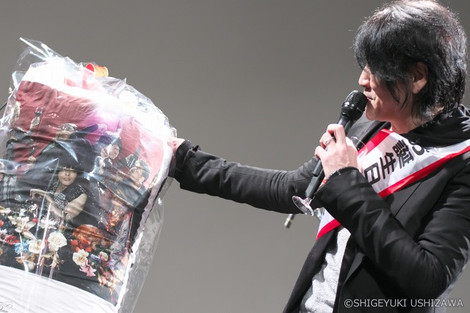

風通しのよいベランダでくつろいでいるのは、岡井大二とおなじみのギタリスト、関雅樹!

風通しのよいベランダでくつろいでいるのは、岡井大二とおなじみのギタリスト、関雅樹!

実は榎本さんは、ドラムスの録音ができるプロフェッショナル・クォリティのスタジオを自宅に作ってしまったのだ!

実は榎本さんは、ドラムスの録音ができるプロフェッショナル・クォリティのスタジオを自宅に作ってしまったのだ!

関ちゃんの手配で大二さんがお見えになり、そのスタジオでレコーディングをしたというワケ。

自宅のスタジオに「岡井大二」が現れるなんてまさにAMAZING!

自宅のスタジオに「岡井大二」が現れるなんてまさにAMAZING!

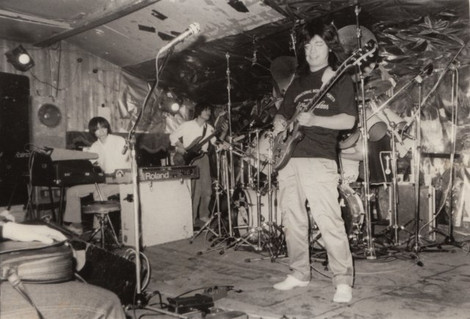

セッティングに余念がない大二さん。

録音に使用したキットはNATALのバーチ。

録音に使用したキットはNATALのバーチ。

実際に大二さんがステージで何度か使っているモノだ。

セットを終えて軽くウォーミング・アップ。

え、大二さんが使っているスネア?

え、大二さんが使っているスネア?

気がついちゃった?

さすがお目が高い!

コレはNATALのStave Snare。

シェルが桶状になっている。

大二さんが叩くとスゴイんだわ!

宇宙の果てまで音が届きそうに抜けまくる!

大二さんは案外慎重にセッティングをするが、自分の出したい音がシッカリと頭の中にあって、また楽器のツボを心得ているので時間はかからない。

大二さんは案外慎重にセッティングをするが、自分の出したい音がシッカリと頭の中にあって、また楽器のツボを心得ているので時間はかからない。

一発でキメちゃう。

準備万端。

ヘッドホンをつけてイザ本番!

スゴイ集中力!

スゴイ集中力!

コワいぐらいだ。

レンズを向けている私のことなど全く気にしない。

ミキサー室でも関ちゃんが大二さんのプレイに集中している。

ミキサー室でも関ちゃんが大二さんのプレイに集中している。

そう、コレは関ちゃんがアレンジとギターを担当した女性歌手の伴奏のレコーディングなのだ。

まずは一回録ってみて…

まずは一回録ってみて…

お~っと、関ディレクターがマイク位置の修正に飛び出してきた~!

お~っと、関ディレクターがマイク位置の修正に飛び出してきた~!

もう一回。

もう一回。

大二さんのドラミングはいつ見てもサウンド、フレーズともにこの上なく気持ちがいい。

大二さんのドラミングはいつ見てもサウンド、フレーズともにこの上なく気持ちがいい。

それだけではなく、曲のコンセプトに合わせて当意即妙にプレイを変えて、音楽に当てハメていくクリエイティビティが何とも素晴らしい。

50年以上の音楽キャリアを誇る「歩くポップ・ミュージック辞典」みたいな人だからね、チョコチョコっとロックを聴いてツーバスを無遠慮に踏みまくる若者とは格も、ケタも、音楽への取り組み方も全く違う。

加えて大二さんのスゴイところは、今の若い人たちのロックもチャンと聴いているということだ。

オマケにいつまでもパワフルなのだからケチのつけようがない。

カメラを持っていつまでもチャラチャラしていても目障りなだけなので、私は早々に現場を失礼させて頂いた。

カメラを持っていつまでもチャラチャラしていても目障りなだけなので、私は早々に現場を失礼させて頂いた。

大二さん、がんばって~!

このstudio AMAZING、今のところまだウェブサイトも広告も展開していない状態だけど一般開放している。

ご興味のある方は下記のアドレスへメールでお問い合わせください。

studio AMAZINGへのお問い合わせは⇒studio.amazing46@gmail.com

さて、スタジオを後にして私はというと、青梅の街に散策へと繰り出した。

さて、スタジオを後にして私はというと、青梅の街に散策へと繰り出した。

マーブロ名物「ワガママ観光ガイド」ね。

せっかく(ウチから)遠いところまで行くんだから、とウェブサイトで下調べをしておいた。

「古い映画の看板がたくさん飾っている街」…そうか、アレって青梅だったのか!と実は楽しみにして来たのよ。

それと、榎本さんからも情報を頂いて、まずは裏手の山の上にあるこの「青梅鉄道公園」に立ち寄った。

私は鉄道には興味がないので中には入らなかったんだけど、こうして屋外に展示してある機関車などを眺めることができる。

私は鉄道には興味がないので中には入らなかったんだけど、こうして屋外に展示してある機関車などを眺めることができる。

「デゴイチ」ね。

一時期蒸気機関車ブームってのがあったよね。

こんなデカい鉄のカタマリが湯気で動くんだからスゴイよな~。

ちなみに蒸気機関を発明したジョージ・スティーブンソンはイギリスのノーサンバーランドの出身だ。

私がなんでこのノーサンバーランドを知っているのかというと、近くまで行ったことがあるから。

「Northumberland」と綴るんだけど、一発で読めなくて、当時Marshallに勤めていたエンジニアのスティーヴに笑われたので、かえって読み方だけは一発で覚えた。

ノーサンバーランドはニューキャッスルのチョット北に位置するイングランド最北の地域。

脱線。

ニューキャッスルのチョット南にサンダーランドというところがあるんだけど、熱心なロックファンの間ではFreeのライブ・アルバム『Free Live!』がこの街にあったホールとロンドンの南のクロイドンで収録されていることが知られている…かどうかは知らない。

で、2、3日前の東京新聞の夕刊に出ていたのがイギリスの特派員の方の話。

新聞社の海外特派員だから当然「英語の達人」なワケ。

ところがサンダーランドに取材に行って腰を抜かしてしまったという。

ナント、英語がゼンゼンわからなかったんだって。

ナゼかというと、訛りが強いことに加え、単語からしてロンドンなんかで使われている英語と全然違っていたのだそうだ。

津軽弁みたいなもんだね。

私もロンドンで乞食の英語がわからなくてホテルの人に標準英語に通訳してもらったことがあったが、それの比ではないようだ。

二ューキャッスル出身の人は「ジョーディ」と呼ばれていて、やはり訛りが強い英語を話すが、ブッ速いだけで、私にはそれほどキテレツなモノには聞こえなかった。

イギリス北部の珍道中はコチラ。

興味のある人はおヒマな時にどうぞ!

【イギリス-ロック名所めぐり vol.6】 サウス・シールズ(South Shields)

【イギリス - ロック名所めぐり vol.13】 Newcastle(ニューキャッスル)はよいところ

【Shige Blog】イギリス紀行2012 その10~ニューキャッスル

【Shige Blog】イギリス紀行2012 その12~サウス・シールズ

E10形式タンク蒸気機関車。

E10形式タンク蒸気機関車。

クモハ40054系。

クモハ40054系。

私がかなり小さい頃、総武線ってこんなヤツが走っていたような記憶があるな。何しろ茶色だった。

「ク」は運転台つき。

「モ」は中間電動車。

「ハ」は普通車。

「4」は交直流。

「0」は通勤型あるいは近郊型の車両。

…とか意味があるんだよね。

昔の仕事で必要だったことがあって、ホ~ンのチョットだけ勉強したけど、「ム」しか覚えてない。

「ム」は無蓋車のこと。

要するに砂利なんかを積む屋根のついていない車両のことだね。

山から下りて来て街の駐車場へ。

山から下りて来て街の駐車場へ。

おお~、さっそく!

おお~、さっそく!

『夕日のガンマン』って原題は『For a Few Dollars More』っていうのか…。

駐車場の係りのオバちゃんがまたヤケクソにいい人で色々と情報を提供してくれた。

何でも八王子から青梅にお嫁に来たというのだが、「青梅の方がゼンゼン好き!」とおっしゃっていた。

駐車場の前のレコード屋さん。

駐車場の前のレコード屋さん。 こっちは『シェーン』だよ。

こっちは『シェーン』だよ。

西部劇が好きなのかな?

以前にも書いたことがあったけど、アラン・ラッド扮するシェーンって、ジャック・パランスとの決闘に勝って少年に別れを告げて去っていくでしょ?その後どうなったか知ってる?って話。

コレはサミュエル・L・ジャクソンとケビン・スペイシーの『交渉人』という映画の受け売りなんだけど、馬に乗ったシェーンが最後のシーンでどう見えるか…。

ご自分で確認してみてくだされ。

私は興味があったので、レンタルしてきて確認したわ。

かなりショックを受けたよ。子供の時に観たときと違う結末がそこにあったから。

しかし「詩情をたたえ秀麗とそびえ立つ名作西部劇の最高峰!」なんて固いコピーだな~。

昔はコレでよかった。

西部劇だけじゃない。

西部劇だけじゃない。

『シェーン』の上は『ベニイ・グッドマン物語』。

「ベニイ」だからね…「犬神サアカス團」みたいだ。

もちろん観てるけど、私は『グレン・ミラー物語』の方が好き。

でも、コレ、そういえばベニー・グッドマンのお相手役を演じたのはドナ・リードなんだよね。

ジューン・アリソンよりドナ・リードの方が断然いいな。

「グッドマン」とは名ばかりで、結構根性が悪い人だったという話を聞いたことがある。

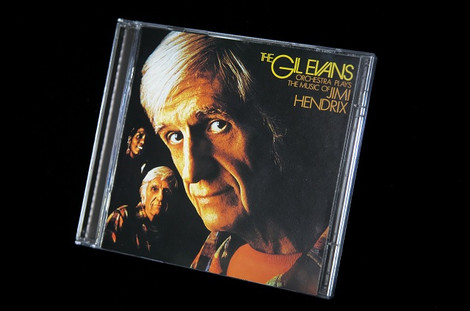

ちなみに、「チャーリー・クリスチャン」っていう名前を聞いたことがあるでしょ?

ジャズにおいては伴奏楽器だったギターをソロ楽器として使用して見せた大イノベーター。

今、メタルの皆さんがピロピロやっていられのも、もしかしたらチャーリー・クリスチャンがいてくれたからかも知れない。

そのチャーリー・クリスチャンはベニー・グッドマン楽団で有名になった。

この1930年あたりのジャズを「スウィング・ジャズ」という。

その後、1940年代に入って別のチャーリーが出現し、ジャズのすべてを変えてしまう。

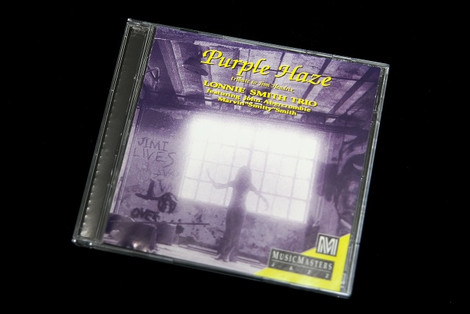

チャーリー・パーカーが中心となって巻き起こした「ビ・バップ」のムーブメントだ。

ココからのジャズを「モダン・ジャズ」と呼ぶ。

さて、街に繰り出すぞ~!

さて、街に繰り出すぞ~!

おお~、そこら中にあるわ、あるわ!

おお~、そこら中にあるわ、あるわ!

また西部劇。

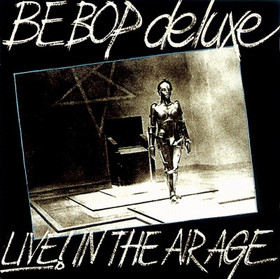

フリッツ・ラングの『メトロポリス』ね。1927年に作られたSF映画。

フリッツ・ラングの『メトロポリス』ね。1927年に作られたSF映画。

コレ、大学の時かな?リバイバルで上映されていたけど観なかったな。

私にはBe Bop Deluxeで十分です。

コレのことね。

ライブ・アルバムの『Live! in the Air Age』。

高校の頃、よく聴いたわ~。

Bill Nelsonは結構好きだったが、今聴くとギター歪ませすぎでしょう?

邦画もちょくちょく混ざってる。

邦画もちょくちょく混ざってる。

名作の誉れ高い小津映画だけど、私は苦手。

コレだったかな~?『晩春』っていうヤツだったかな~?

小津作品レギュラーの笠智衆の恩師が東野英治郎で、婚期を逃したその娘が杉村春子というキャストがすさまじかった。

だってみんな同じ年ぐらいでしょう?

…と思って調べてみると、笠智衆が1904年(明治37年)で年長。恩師ゆえズッと年上であるはずの東野英治郎が何と年下で1907年。

その娘役の杉村春子が1906年という強引な配役。

黒澤明だったら絶対にこういうことをしないだろう。リアリズムが一発で消し飛んでしまうからだ。

確か飛行機の中で他に観るモノがなかったんだよな。

ま、悪くはなかったけど、オコチャマな私には向かんわ。

ん、コレはウマい!

ん、コレはウマい!

傘屋さんに『雨に唄えば』だもん。

傘屋さんに『雨に唄えば』だもん。

以前、水天宮に一階が傘屋さんで、その二階の喫茶店が「シェルブール」っていうのがあったけど、こういうのはよろしいね。

こないだデビ―・レイノルズがお嬢さんのレーア姫(キャリー・フィッシャー)とほぼ同時に亡くなったのには驚いたね。

青梅駅。

青梅駅。

改装中だった。

ソロソロお腹が空いてきたので、駅前に行けば何か食べ物屋があるだろうと思ったが、モス・バーガーが目に入るだけで目立ったお店はなし。

ココまで来てモスというのも芸がないので他を探すことにした。

ま、通りを歩いていればそのうち何かウマいもの屋に出くわすだろう…とタカをくくってしまったのが大きな間違いだった。

駅前の八百屋さん。

駅前の八百屋さん。

「八百梅」なんていい名前だね。

ちゃんと「おうめ」って入ってるもん。

しかし…あまりにも人がいなさすぎる。

しかし…あまりにも人がいなさすぎる。

こんな光景を見たのは信州の飯山以来かも知れない。

そして、商店のほとんどがシャッターを下ろしている。

商店街が休みの日なのかな?

あ、そうか!

あ、そうか!

ココ東京だったんだ。

あんまりノンビリしているもんだから忘れてた。

都議選の宣伝カーで小池さんの顔を目にして自分が東京都内にいることを実感した。

この森村さんという方は現職を破って当選したんだね。

政治のことには触れないでおくけど。

そこかしこに出て来る映画の看板!

そこかしこに出て来る映画の看板!

『百万長者と結婚する方法』ね。

マリリン・モンローにローレン・バコール、それにベティ・グレイブル…スゴイ時代だよな。

まだアメリカが、ハリウッドがヨカッタ時代の映画だ。

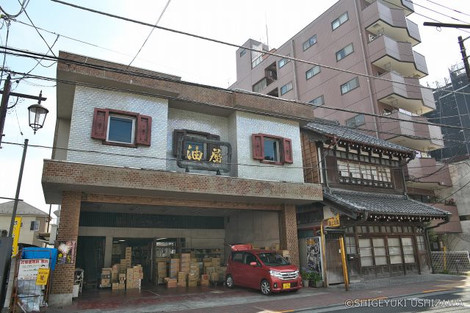

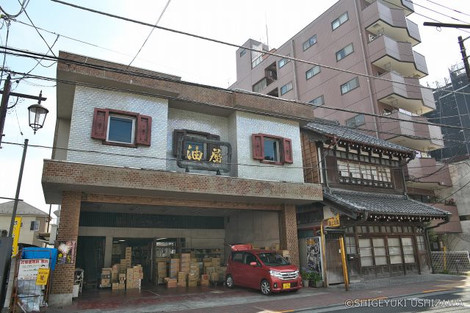

コレは…「油屋」ってぐらいだから燃料屋さんだね。

コレは…「油屋」ってぐらいだから燃料屋さんだね。

油だから『モダン・タイムス』。

油だから『モダン・タイムス』。

コレもウマい!

薬屋さんには『Gone with the Wind』。

薬屋さんには『Gone with the Wind』。

「風邪と共に去りぬ」…か。

コレは「青梅市民会館」。

コレは「青梅市民会館」。

50年の歴史を持っていたが、過日閉館した。

さっきの駐車場のオバちゃんはこのことを大層寂しがっていた。

今、青梅で最もにぎやかなのは、「まちの駅」という地元の特産物を販売しているお店で、何でもバスで乗り付けて来る団体客もいるとのこと。

お、『グレン・ミラー物語』が出て来たよ。

お、『グレン・ミラー物語』が出て来たよ。

またジャズの話で恐縮だけど、時代的に仕方ない。

「Moonlight Serenade」とか「String of Pearl」とか「Tuxedo Junction」とか、音楽好きの人なら世代を問わずグレン・ミラーの曲を聴いたことのない人はいまい。

この映画では飛行機の格納庫で演奏される(と思うのだが…)代表曲のひとつ「Chattanooga Choo Choo」は世界最初のゴールド・ディスクを獲得した。

それほど人気があった。

グレンミラー楽団にはその他にも「In the Mood」とか「Pensilvania 65000」なんていうヒット曲があるんだけど、ブルースなんだよ。

正確に言うと「ブルース形式」。

やっぱり日本とは音楽の環境とか下地が全然違うんだよね。

音楽の消費者の耳が肥えていたんだね。

これまで日本で一般の人までが口ずさむようなブルース形式の曲があっただろうか?

ソバ屋の出前までが歌ったという「Moanin'」がソレっぽいが、ブルースではない。

ちなみに、「Moanin'」を歌いながら出前をしているソバ屋を見たことがある人はいないらしい。

私はこの映画を何回観たかわからないけど、すべてのシーンが丁寧に、かつ可愛いらしく作られていてすごく好きなんだな。

特にリード・トランぺッターがリハーサル中にソロを終えてイスに座る時に譜面台に楽器をぶつけて唇を切ってしまうシーンがある。

トランぺッターにとって唇はサックスでいうところのマウスピースと同じ。

したがって唇を切ってしまったら吹くことができない。

主旋律を奏でるリード・トランぺッターが演奏できないとなるとバンドは成り立たない。

ところが公演は明日。

さぁ、どうするグレン!

…と、グレンは部屋にひとり閉じこもって五線紙を前にアレンジをし直す。

このシーンがアホほどカッコいい。

この映画の一番の見どころと言ってもいい。

ピアノで音を確かめながらベース・ラインの四分音符をキレイに五線紙に書きつけていく。

実はコレ、薄~く下書きがしてあって、キレイに書けるようになっているんだけどね。

そうして、仕上がったアレンジというのが、クラリネットが主旋律をオクターブ上で奏でるという手法。

コレを「Killer Diller Sound」といった。

「Killer Diller」というのは当時のスラングで「メッチャかっこいいもの」みたいな意味だったらしい。

こうして、グレンは予てからの「何か自分だけの新しいオリジナル・サウンドを確立したい」という夢をかなえ、大ヒットを飛ばしていく。

ああ、また観たくなってきた。

そのグレン・ミラーも第二次大戦中、戦地の慰問に赴く飛行機に乗ったまま行方不明になってしまった。

しかしですよ、いつも思うのは、日本軍がほぼ餓死状態の白兵戦を強いられている一方、アメリカはジャズのビッグ・バンドが戦地や基地を回って兵隊さんの応援をしていたんだからねェ。

余裕だよ。

最後に…「茶色の小瓶」っていう曲があるでしょう?

この映画でもその愛らしいメロディがラスト・シーンに効果的に使われていて観る者の涙を誘う。

で、この曲は19世紀のアメリカ人音楽家の作品なんだけど、元はアルコール中毒の夫妻の歌なんだって。

知らなかった!

『荒野の決闘』の原題は「My Darling Clementine」。

日本では「♪雪よ岩よ 我らが宿り」の「雪山賛歌」でおなじみね。

また小津に西部劇。

また小津に西部劇。

草履屋さんは『哀愁』に『道』か…。

草履屋さんは『哀愁』に『道』か…。

『哀愁』は後で出て来る。

「ザンパノが来たよ!」

ジュリエッタ・マシーナ演じるチョイと足りないジェルソミーナが子供ながらに憐れでね、『道』は小学校の時に観たきりだ。

『禁じられた遊び』とか、ああいう貧乏くさい映画がキライなのよ。

でもザンパノを演じたアンソニー・クインはすごく好きな役者。

『アラビアのロレンス』でハウェイタット族の首長、アウダを演じた時はカッコよかった。

他の部族はラクダなのに颯爽と馬に乗ってね。

戦争に翻弄されるドイツ軍の捕虜を演じた『25時』という戦争映画はすごくヨカッタ。

アレはまた観たいナァ。

ビットリオ・デ・シーカか…このあたりはチト苦手だな。

ビットリオ・デ・シーカか…このあたりはチト苦手だな。

「キスする時は鼻が邪魔にならないのね?」…知ったことか!

「キスする時は鼻が邪魔にならないのね?」…知ったことか!

『誰のために鐘はなる』ね。

それにしてもハラが減った。

誰かのためにラーメン屋のひとつぐらいあってもいいだろうに。

『第三の男』は中学の時に岩波ホールに観に行ったっけ。

『第三の男』は中学の時に岩波ホールに観に行ったっけ。

イギリス映画かと思っていたらアメリカ映画だった『哀愁』。

イギリス映画かと思っていたらアメリカ映画だった『哀愁』。

『風と共に去りぬ』のスカーレット・オハラ、すなわちビビアン・リーはイギリス人で、アメリカの男性は「イギリスにはこんな美人がいるのか!」とブッたまげたという…ということは以前にも書いている。

実は『哀愁』はMarshall Blogでは既に何回か登場している。

というのもこの作品の原題が『The Waterloo Bridge』だから。

テムズ川にかかる大きな橋の名前だ。

コレがそのWaterloo Bridge。

コレがそのWaterloo Bridge。

上から見るとこんな感じ。

上から見るとこんな感じ。

ま、『哀愁』というより、なんといってもThe Kinksの必殺の名曲「Waterloo Sunset」の方が今やシックリくるか。

ま、『哀愁』というより、なんといってもThe Kinksの必殺の名曲「Waterloo Sunset」の方が今やシックリくるか。

「テリーとジュリーは毎週金曜日の夕方にウォータールー駅で落ち合ってデートをしているけど、ボクはめんどくさがり屋だから、テムズ川に沈む美しいウォータールーの夕日を部屋から窓越しに眺めているのがパラダイスなのさ」だとさ。

中にはかなりアブなそうな看板も混ざっている。

上で紹介している映画の看板は、青梅の街に映画館があった頃、実際にその映画看板を手掛けていた久保板観さんの手によるもの。

1993年に開催された『青梅宿アートフェスティバル』というイベントで約20年ぶりに久保さんが映画看板を制作したのがキッカケとなったのだそうだ。

以来、街興しの一環として久保さんの描く映画看板で町を飾り続けている。

制作には明星大学造形芸術学部の学生も商店街とのコラボで看板づくりに参加しているのだそうだ。

経費も莫大なものになるのであろう、それぞれがかなり汚れてしまっているのだけはチョット残念に思った。

バスの停留所には当然『バス停留所』!

バスの停留所には当然『バス停留所』!

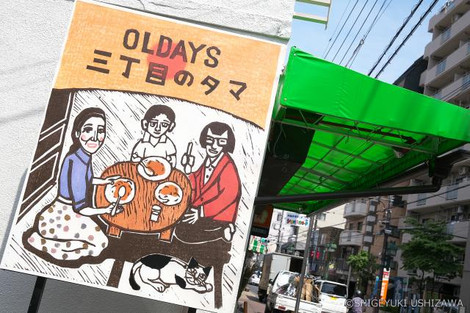

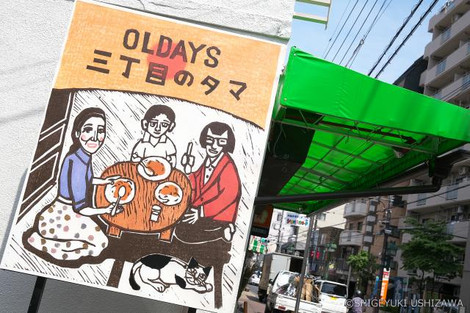

中はネコだらけ。

中はネコだらけ。

青梅は「ネコの町」でもあったんだね。

青梅は「ネコの町」でもあったんだね。

でも小津。

気が付くとそこらじゅうネコが主役の映画の看板がかかってる!

気が付くとそこらじゅうネコが主役の映画の看板がかかってる!

さっき紹介した『シェーン』のコピーが『ニャーン』では「猫をたたえる名作最高峰」になってる。

そういえばネコが主役の映画ってあるかな?

『ハリーとトント』ぐらい?

アレはいい作品だったね。

私が子供の頃に飼っていたネコは時々どこからか芋虫を持って帰って来て、それを見つけた母がいつも飛び上がっていたな。

私が子供の頃に飼っていたネコは時々どこからか芋虫を持って帰って来て、それを見つけた母がいつも飛び上がっていたな。

ちなみに私はニョディー・フォスターと生年が一緒で誕生日が一日違いなのよ。

まぁ、『ニャジラ』は出やすいだろうな。

まぁ、『ニャジラ』は出やすいだろうな。

こんな電話ボックスとオブジェも。

こんな電話ボックスとオブジェも。

その向こうは『怪猫二十面相』と『第三の猫』。

こんなのもあったよ。

こんなのもあったよ。

カレーライスを食べているのか…マジでハラ減ったな~。

朝かなり早い時間に高速のPAで食べたきりだもんね。

タマがうらやましい。

でも、見事に食べ物屋がないんだよな~。

看板の方はもう何でもアリだ。

看板の方はもう何でもアリだ。

『Bone with the Cat』だって。

どういうことなんだろう?

『用心棒』は『用心猫』にすればよかったのに…。

『用心棒』は『用心猫』にすればよかったのに…。

ちゃんとピストルを持った卯之助猫まで描かれているのがうれしいね。

「空腹はつらいよ」!

しかし、このネコづくし、東京の東では谷中が有名だけど、押しは青梅の方が断然強いね。

しかし、このネコづくし、東京の東では谷中が有名だけど、押しは青梅の方が断然強いね。

私はネコにナンの興味もないんだけど、facebookなんかを見ているとネコ人気の高いことよ。

皆さんがよろこぶかな?と思って並べてみた。

青梅にはまだフィーチュアしているモノがあるよ。

青梅にはまだフィーチュアしているモノがあるよ。

それは「昭和」。

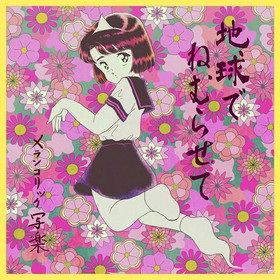

アッコちゃんが案内してくれる。

『ひみつのアッコちゃん』で思い出すのはウチの家内。

アレ?コレ以前に書いたかな?

小学校低学年の時の図工の授業で、「母の日にちなんでお母さんの絵を描きましょう」というお題が先生から出された。

すると、ある友達が実に巧みにアッコちゃんの絵を描いた。

ウチの家内は素直なもんだから、その子のお母さんが本当にアッコちゃんみたいにカワイくて、すごくうらやましく思ったらしい。

そんなバカな…。

先生はそれを見てその友達に「ウソを書いてはイケません!」と叱ったという。

ところが、その子はガンとして描き直さなかった。

後日、ウチの家内がその子の家に遊びに行った時、とうとうそのお母さんと対面した。

そこで家内は腰を抜かして驚いた。

ナ、ナント、その友達のお母さんは本当にアッコちゃんソックリだったというのだ!

テレビなどでアッコちゃんが出て来るとウチでは必ずこの話になる。

家内もよっぽどビックリしたのだろう。

ラミパス、ラミパス、ルルルルル。

世間ではやたらと「昭和の香り」だとか「昭和の雰囲気」とかいう表現を使うけど、一体どういうのが「昭和」なんだ?と私なんかは不思議に思うワケよ。

世間ではやたらと「昭和の香り」だとか「昭和の雰囲気」とかいう表現を使うけど、一体どういうのが「昭和」なんだ?と私なんかは不思議に思うワケよ。

元号が変わればすぐに文化が変わるワケないんだからさ。

「古臭い」のが「昭和」なのか?

でも、コレを見ると…失敬ながら「昭和の香り」がするわ~。

典型的な金物屋さんのルックスだね。

今はみんなホームセンターへ行っちゃうんだろうけど、昔はこういう金物屋とか荒物屋っていうのが大抵街にあった。

「染物と洗張」のお店。

「染物と洗張」のお店。

コレは昭和だわ。

「洗い張り」って知ってる?

昔、多くの人が普通に着物を着ていた時代の着物の洗濯方法ね。

着物をいったんほどいて、水洗いをし、針の付いた竹ひごや張り板にピンと張り、糊付けしてシワを伸ばしながら乾かしていく方法がそれ…って、私は知りませんでした!

着物ってスゴイよね。

昔の人の知恵や昔のモノっていうのは本当によくできている。

ムダがないんだよ。

冒頭の梅干しだってそうだったでしょ?

昔はポストはみんなコレだった。

昔はポストはみんなコレだった。

こういう路地はいいね。

こういう路地はいいね。

「障子紙、千代紙 その他 和紙各種取り揃えています」

千代紙なんて今使う子供いるのかな?

この路地なんか未舗装だよ!

この路地なんか未舗装だよ!

昔はこんなの全く珍しくなかった。

突き当りは蔵だね。

蔵は東京の真ん中にはほとんど残っていない。

誰かさんが焼夷弾を落として全部燃やしちゃった。

ね、歩いていると時折こうして蔵を見つけるのよ。

ね、歩いていると時折こうして蔵を見つけるのよ。

この二階のデザインはステキだナァ。

でも、いくらステキでもハラの足しにならんわ。

ハラ減った~。

下はカフェなんだけど、もうそんなんじゃガマンできません。

ガッツリ何かを食べないと!

この手の建物がたくさん並んでいる。

この手の建物がたくさん並んでいる。

千葉の佐原や栃木市の街並みにはかなわないけど、かなり古い建物が残っていてうれしいにゃ~。

この家なんかスゴイよ。

この家なんかスゴイよ。

文化庁が認めるところの国の有形文化財だもの。

文化庁が認めるところの国の有形文化財だもの。

さっきの話、「昭和」と「平成」を区別するとしたら、インターネットと携帯電話が「なかった時代」と「ある時代」ということじゃないかな…なんて最近思うんだよね。

もちろん、この違いには利便性やら犯罪やら、色んなものが絡んでくる。

私はそうした機器の出現によってヘンテコな犯罪が増えるよりも、少しぐらい不便だって平和な方がいいいいと思うんだけどね。

だって、元々は携帯電話なんかなくたって何ひとつ困ることはなかったんだから!

でもMarshall Blogはできなかったね。

そうした場合、私は今ナニをやっていたのだろうか?

こういうのがすごく好きでしてね~、見ていて全く飽きないんだけど、もうハラ減ってガマンできん!

こういうのがすごく好きでしてね~、見ていて全く飽きないんだけど、もうハラ減ってガマンできん!

時計を見るともう三時じゃねーか!

誰か助けてくれ~!

…と苦しんでいたら、お~!「かつ」の文字が目に飛び込んで来た!

…と苦しんでいたら、お~!「かつ」の文字が目に飛び込んで来た!

やった、天の助けだ。

トンカツだ、トンカツだ、トンカツだ!

ナニ食べようかな~。ヒレか、ロースか、ミックスか!

もうこうなりゃいくらでも払う。

エビフライも付けちゃおうかな~。タルタルソースはかけないようにしてもらわないとイカンぞ。

嗚呼、ここまでガマンした甲斐があった。

ごはんとキャベツがおかわり無料だといいな~。

食うぞ~!

…と思ったら…。

…と思ったら…。

オイオイオイオイオイオイオイ、「がまかつ」って…。

「釣り針」じゃねーか!

オレは魚じゃね~ッ!

ガックシ。

こうなりゃ「四六のガマ」のカツでもいいんだけど…。

やれやれ、「青菜に塩」状態でどうしようかと思ってトボトボ歩いていたら、途中に鶏肉屋みたいな店があったのを思い出して行ってみた。

やれやれ、「青菜に塩」状態でどうしようかと思ってトボトボ歩いていたら、途中に鶏肉屋みたいな店があったのを思い出して行ってみた。

「シカゴチキン」か…そういえば、studio AMAZINGに来ていた人がウマい鶏を食わす店がある…とおっしゃっていたな。

でも、あまりに小さい店なのでよく見落として通り過ぎてしまう…とか。

…ということを思い出した。

チョットのぞき込んでみると、鶏のモモの素揚げみたいのが数本陳列ケースに入っていた。

もう大分前に揚げたモノなんだろう。

きっと冷たくてカチンカチンに違いない。

しかし、こっちはもう本当にお腹と背中がくっつきそうな程のハラの減りようだ。

この先いくら歩いてもナニもないのはわかっている。

そこで、思い切ってそのモモを食べることにした。

薄暗い店内に向かって「このモモ1本くださ~い」と声をかけると、恐ろしく元気のないおジイさんが出て来た。

大病をされたのだろうか…食べた後のモモ肉の骨のように痩せきっている。

「ありがとうございます」…と言ったのだろうか?…500円玉を一枚渡してモモ肉と引き換えた際、あまりの小声で聞き取れなかった。

白い紙袋に入ったモモを受け取ると、コレが意外にあたたかい…どころか熱い。

白い紙袋に入ったモモを受け取ると、コレが意外にあたたかい…どころか熱い。

予想に反して、ナント揚げたてだったのだ。

要するにモモ肉のから揚げだ。

さっそくかぶり付いてみると…コレが本当に気を失いそうになるぐらいウマかったのだ!

塩が効いていて香ばしく揚った肉はこの上なくジューシーで、通行人の目も気にせず、道端でむさぼるようにして食べてしまった。

イヤ~、おいしかった。

極度な空腹であったことを差し引いても、もしかしたら今年食べたモノの中で一番おいしかったかもしれない。

困ったのは食べた後の骨。

あたりにゴミ箱がないのだ。

次に入る博物館に骨をそのまま持って行って「捨ててください」とお願いしたら、「鶏肉屋に返して来い」と言う。

その指示にしたがって鶏肉屋に引き返し、さっきのおじいさんに骨の処分をお願いしたら快く引き取ってくれた。

「そうだ!」と思って、あまりにもウマかったモモ肉のお礼をそのおじいさんに向かって言った。

「オジさん、メチャクチャおいしかったよ!ありがとう!」

おじいさんは少しだけほほ笑んで何かを口にしたが、その言葉は小声すぎてやはり聞き取れなかった。

コレならまた食べに来てもいいな…と思ったほどだったのだが、店先に近々閉店する旨の張り紙がしてあった。

もったいない。

シカゴチキンのおジイさん、お疲れさまでした!

骨の処分を断られたのがこの博物館。

骨の処分を断られたのがこの博物館。

立派な土蔵造りのこの建物は元は医院だったらしい。

平成15年秋にオープンした赤塚不二夫の記念館。

平成15年秋にオープンした赤塚不二夫の記念館。

赤塚不二夫自身や親戚は青梅に縁はない。

赤塚さんは新潟で過ごした青春時代に映画館看板の仕事をしていたことがあって、その符合を得てココに開館させたそうだ。

私の世代は、「おそ松くん」にはチョット早いんだけど、「バカボン」、「ア太郎」、「アッコちゃん」はドンズバ。

私の世代は、「おそ松くん」にはチョット早いんだけど、「バカボン」、「ア太郎」、「アッコちゃん」はドンズバ。

「バカボン」は少年マガジンで、残りのふたつはテレビで見ていた。

館内は一階に作品にまつわるディスプレイがセットされている。

館内は一階に作品にまつわるディスプレイがセットされている。

「レレレのおじさん」の声をテレビで初めて聞いた時って感動しなかった?

「レレレのおじさん」の声をテレビで初めて聞いた時って感動しなかった?

ホントにあんな声だったのかな?

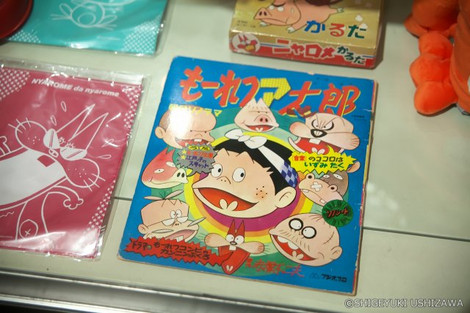

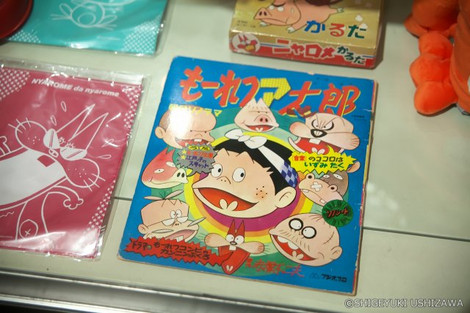

展示を見ていると、『もーれつア太郎』関連の展示が思いのほか多いことに気付く。

展示を見ていると、『もーれつア太郎』関連の展示が思いのほか多いことに気付く。

ニャロメとかココロのボスとか脇役がシッカリしてたからね。

「イヤミ」なんて実にいい名前だね。

「イヤミ」なんて実にいい名前だね。

そうそう、名作ってのはまず登場人物の名前がいいんだよ。

「シェー!!」はゴジラもやってたもんな。

中学の時かな?

中学の時かな?

約40年前、東京12チャンネルの「モンティ・パイソン」の余りの時間にタモリが出て来た時は驚いた。

こんなのあんの~?みたいな。

タモリが赤塚不二夫の家に居候していた話は有名だ。

このア太郎のソノシート持ってたよ!

このア太郎のソノシート持ってたよ!

なつかしいな~。

このテーマソング、作曲がいずみたくで、父が感心していたのを覚えている。

二階はときわ荘の再現や原画が豊富に展示されている。

二階はときわ荘の再現や原画が豊富に展示されている。

原画は撮影禁止。

どれもスゴクきれいなのには驚いた。

赤塚不二夫のマンガって、背景が真っ白なコマがやたら多いんだよね。アレは背景を書くのが面倒だったのかな?

私はそうは夢中になったことはないが、スゴク尊敬している。

手塚治虫をビートルズに例えるなら、赤塚不二夫はジミ・ヘンドリックスだと思っている。

そのココロは「誰もやらないことをやった」というオリジナリティへの畏敬の念だ。

今、アニメも音楽も赤塚不二夫ほどにクリエイティブなスタイルを作り上げる人はいまい。

青梅赤塚不二夫会館のとなりが…

青梅赤塚不二夫会館のとなりが…

『昭和レトロ商品博物館』だ。

『昭和レトロ商品博物館』だ。

文字通り昭和に活躍した様々な商品が陳列されている…というんだけど、チョットこわかった。

だって、こちとら昭和の中頃の生まれだからして、そうした人様からは「レトロ」と扱われているアイテムが全然当たり前のモノに感じられるかも知れないじゃん?

それでも忘れていたものがたくさんあって面白かった。

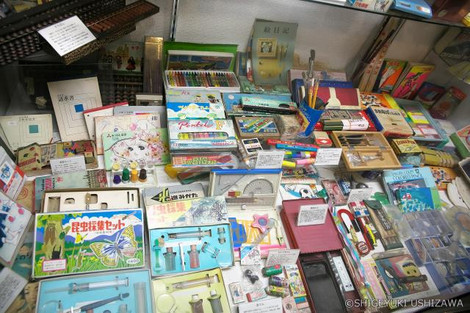

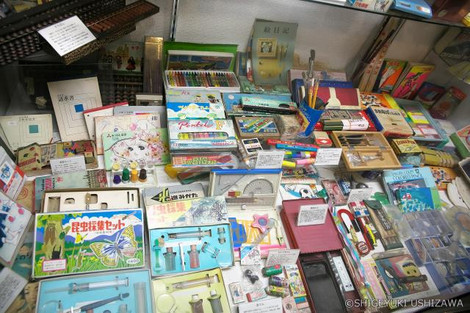

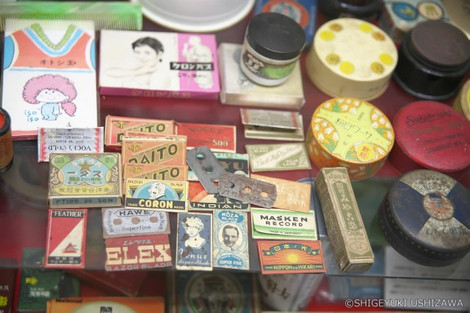

ハッハ~!

ハッハ~!

「こうだった、こうだった!」というようなモノがズラリ。

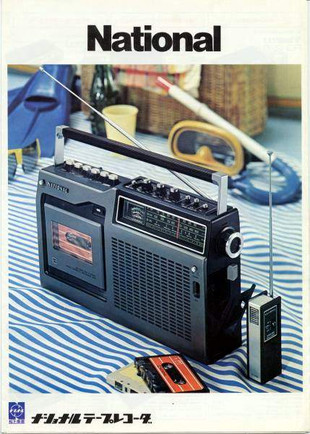

目に留まったのがコレ。

目に留まったのがコレ。

「昆虫採集セット」ってのはいくつも買ったな~。

考えてみれば残酷な話で、コレのおかげで犠牲になったセミはかなりの数に上るぞ。

この赤だの青だのの怪しい液体。「防腐剤」とかなんとか言ってたけど、一体何が入っていたんだろうか?

そういえば、コウモリって東京では全く見なくなったね。

昔は夕方になるとチラチラと空を飛んでいたんだけどね。

それとこの定規のセット!

新しいデザインの入れ物で発売されると毎回欲しくなっちゃってサ。

私はだらしないもんで、分度器とか三角定規とかたいてい何かを失くしてしまって、「セット」になっている期間はいつも短かった。

そういえば、分度器なんてもう何年も使ってないな。

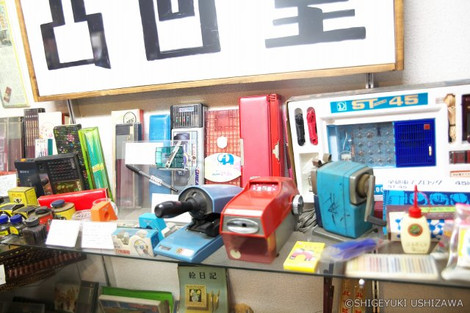

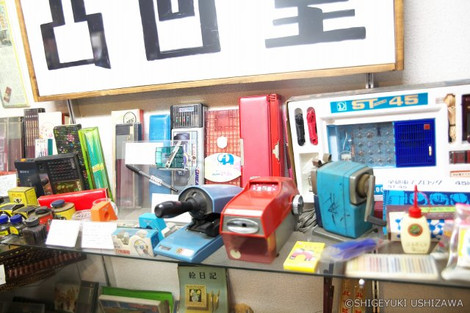

鉛筆削りなんてものがこの世にあることを忘れていたよ。

鉛筆削りなんてものがこの世にあることを忘れていたよ。

このチェックライターも見なくなったね~。

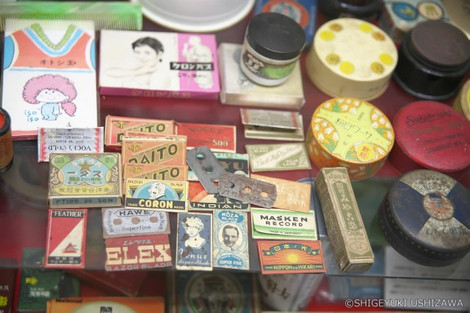

コレは輸入薬品か。

コレは輸入薬品か。

デザインがカッコいい。

「ポン」ね、ポン。

「ポン」ね、ポン。

若い人は信じられないだろうけど、我々はこの牛乳のフタでずいぶん遊んだよ。

どうやって遊ぶのかというと、自分のポンと相手のポンを二枚重ねて、ヒックリ返した手の人差し指の爪でポンの端を上から押し込むようにしてはじく。

うまくやればポンがひっくり返る。

これを相手と交互に繰り返す。

二枚目をひっくり返した選手は手のひらを広げてその二枚のポンにタッチする。

タッチできれば勝ちで、相手のポンをゲットすることができる。

タッチできなければまた最初から始める。

みんなそれぞれ簡単にはヒックリ返されない強いポンを持っていて、負けが続くとソイツを出して来て勝負をかける。

要するに、フタの端が反り返っていなければなかなかヒックリ返らないワケ。

…ってんで、「修行」とか言って、フタの端を踏んづけてペッチャンコにしたりしてね。

ナンでこんなコトがおもしろかったんだろうな。

でも少なくとも「何とかDS」や携帯電話よりは健康的で経済的だ。

今になって考えてみると、コレってもしかしたら乳製品会社の販売促進策だったんじゃないのかね?

「ドンドン牛乳を飲んでフタを集めましょう」みたいな。

今、ポンどころか牛乳ビン自体見かけないもんね。

今私にとっての「ポン」はもっぱらこちらのお方!

今私にとっての「ポン」はもっぱらこちらのお方!

ゴミ箱。

ゴミ箱。

こんなものが懐かしく思えるようになるとはナァ。

小さいね。

使い捨ての現在、これじゃ小さくてとても間に合うまい。

ウワ~!

ウワ~!

コレ、大キライだった!

「吸入器」っていうんだっけ?

風邪を引くとコレをやらされてね~。

何やらクスリを温めて蒸気にして、それを吸ってノドに送り込む。

それほどやった記憶はないんだけど、ナゼかその薬の味は覚えてるぞ。

クスリを飲み込むワケでなし、ズッと口をあけっぱなしにしているもんだからビチャビチャになっちゃってね。

アレ、果たして効果のほどはどうだったかな?

でも何となく真空管に共通項を見出せる感じの前時代的なデザインがカッコいいな。

少し離れたところにあるのが『昭和幻燈館』。

少し離れたところにあるのが『昭和幻燈館』。

「幻燈」なんて死語だよね。

『青梅赤塚不二夫会館』、『昭和レトロ商品博物館』とこの『昭和幻燈館』、それぞれ入館料を取るんだけど、3館共通券というのがあって、800円で全部回れるようになってる。

ホラここにもネコ。

ホラここにもネコ。

ココは「レトロ」の別館で2015年に展示を新しくして生まれ変わったのだそうだ。

ココは「レトロ」の別館で2015年に展示を新しくして生まれ変わったのだそうだ。

入って右側に展示しているのが青梅の街のジオラマ。

コレは駅前の夜景。

コレはネコの街だけど、昔はこんな雰囲気だったのかしらん?

コレはネコの街だけど、昔はこんな雰囲気だったのかしらん?

昔の映画館って立派だったんだよね。

昔の映画館って立派だったんだよね。

アールデコ調の建物が多く、ロンドンなんかは今でも営業している映画館があるよ。

浅草はもう何もなくなっちゃった。

その他、「Q工房」という墨絵画家の有田ひろみさんとぬいぐるみ製作家のちゃぼさんの作品が展示されている。

その他、「Q工房」という墨絵画家の有田ひろみさんとぬいぐるみ製作家のちゃぼさんの作品が展示されている。

モチーフはネコ。

モチーフはネコ。

愛猫家にはタマらないんじゃないの?ネコだけに。

イヤ~、結構歩いたな。

イヤ~、結構歩いたな。

ま、結果おいしいものも食べたし、久しぶりに激古い映画も思い出したし、充実の一日だった。

駐車場に戻って来ると、さっきとは違う年配の女性が係りをしていて、また少し話し込んだ。

昔は青梅もにぎやかだった…なんて話から、「この先を左に曲がった路地には映画館が三軒もあったんですよ」と聞いて驚いた。

そこを通りかかった時にそれっぽい雰囲気が全くなかったので、ワザワザ見に行ってみた。

それが下の写真。

信じられん!

でも、私が小さい頃はそこらの商店街の中に平気で映画館があったもんですよ。

駅前のデパートの中に映画館が三つも入っていたりとかね。

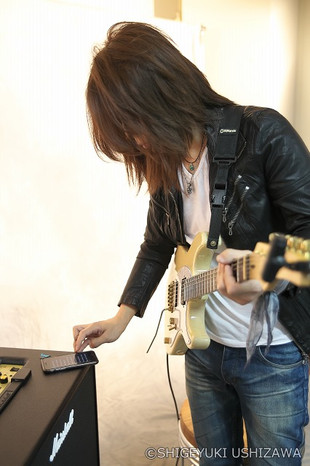

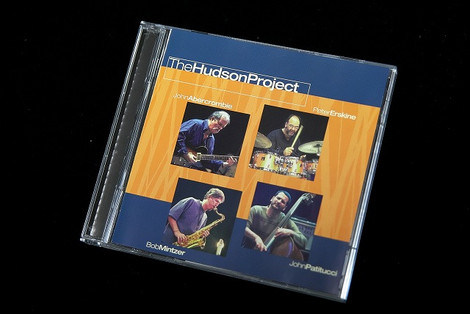

そして、最初に戻って…大二さんのドラム。

そして、最初に戻って…大二さんのドラム。

やっぱり好きだ~。

三日前にクレイジーケンバンドの小野瀬さんと四人囃子の曲だけを演奏するライブに行ってきたけど、最高だった。

やっぱり、大二さんは四人囃子の曲を演奏している時が一番楽しそうだな。

そのドラミングは本当に歌を歌っているようなのだ。

私もずいぶんたくさんのドラマーを見て来たけど、こんなに音楽を感じさせるドラマーって他にいないと思うんだよね。

若いドラマーはゼヒ参考にして欲しいと思うよ。

あ、ドラムはNATALね。

ところで今日の記事、期せずしてMarshall Blog史上最多の写真掲載数となった。

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

★NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版)

★NATAL製品は全国有名楽器店にてお求めください。

★NATALドラムは高田馬場バズーカスタジオでお試しになれます。バーチ、メイプル、そしてアッシュのキットの他、各種スネアドラムも用意しています。ドラマーの方、「NATALの部屋」ご指名でお出かけください。

詳しくはコチラ⇒バズーカスタジオ公式ウェブサイト

(一部敬称略 2017年6月20日 青梅にて撮影)

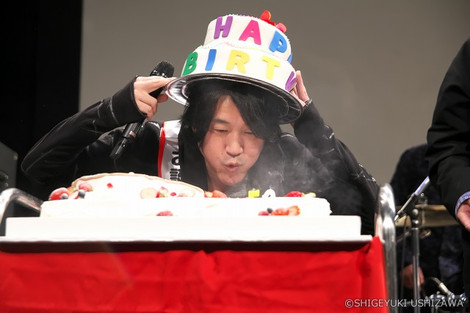

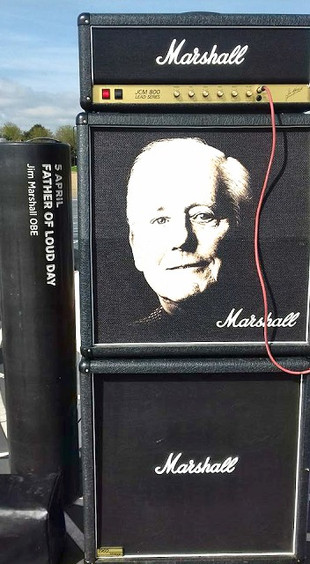

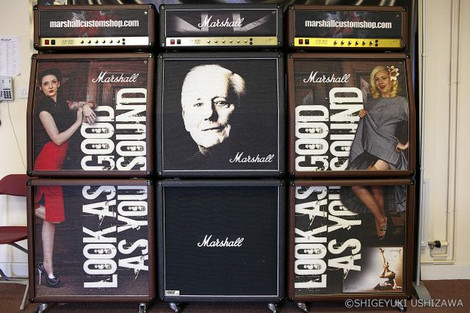

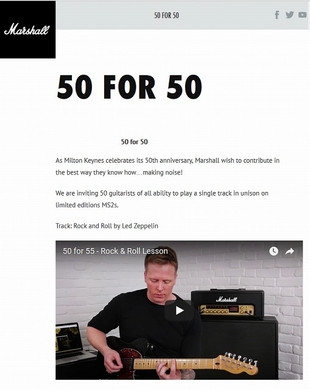

突然ビックリした?

突然ビックリした? 単語はたった4つだけどパッと見るとチョットややこしい。

単語はたった4つだけどパッと見るとチョットややこしい。 チケットの購入はコチラ⇒https://introducingamplify.com/tickets

チケットの購入はコチラ⇒https://introducingamplify.com/tickets やっぱりイギリスはスゴイね。

やっぱりイギリスはスゴイね。

自宅のスタジオに「岡井大二」が現れるなんてまさにAMAZING!

自宅のスタジオに「岡井大二」が現れるなんてまさにAMAZING!

カメラを持っていつまでもチャラチャラしていても目障りなだけなので、私は早々に現場を失礼させて頂いた。

カメラを持っていつまでもチャラチャラしていても目障りなだけなので、私は早々に現場を失礼させて頂いた。

そこかしこに出て来る映画の看板!

そこかしこに出て来る映画の看板!

ね、歩いていると時折こうして蔵を見つけるのよ。

ね、歩いていると時折こうして蔵を見つけるのよ。

鉛筆削りなんてものがこの世にあることを忘れていたよ。

鉛筆削りなんてものがこの世にあることを忘れていたよ。

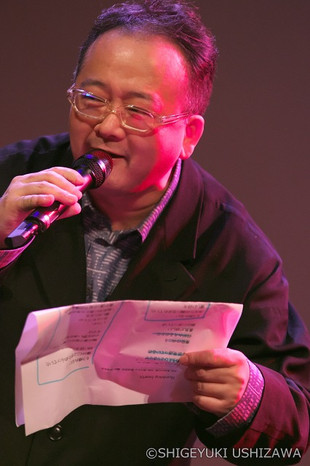

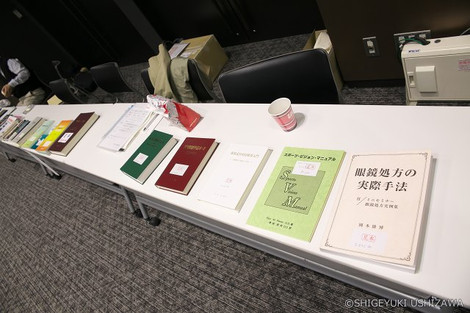

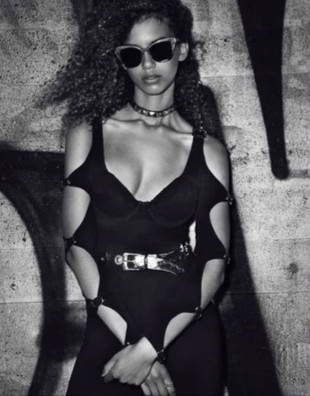

台形で上の辺が下より長いく、手がレンズ・フレームの一番上についているデザインのことを「ウェリントン・タイプ」っていうんだって。

台形で上の辺が下より長いく、手がレンズ・フレームの一番上についているデザインのことを「ウェリントン・タイプ」っていうんだって。

ま、この写真では知的というより…どっちかっていうと、コエーな。

ま、この写真では知的というより…どっちかっていうと、コエーな。

コレもウェリントン・タイプの仲間。

コレもウェリントン・タイプの仲間。

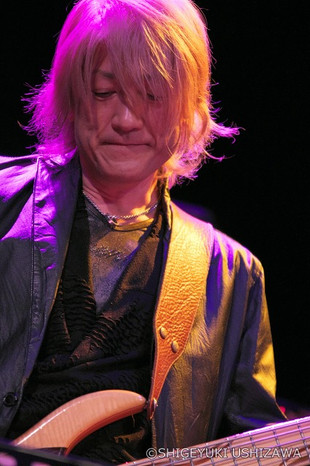

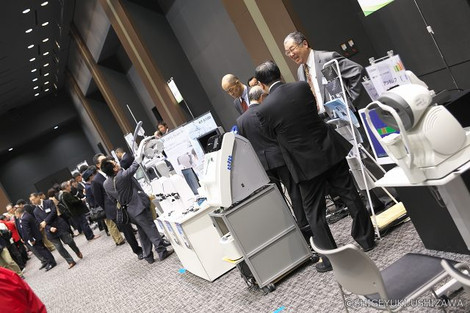

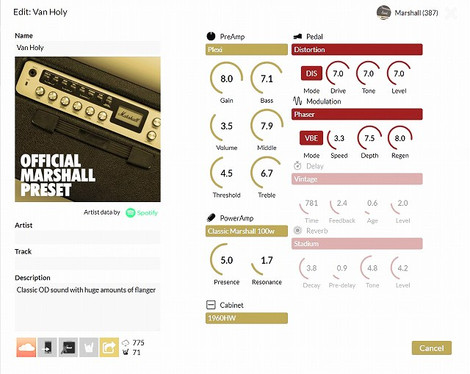

コレは『NAKED』という5月にリリースしたばかりの9曲入りのアルバム。

コレは『NAKED』という5月にリリースしたばかりの9曲入りのアルバム。