mimic/+8 PARIS ROCK 2013-14秋冬展示会

生来シャレっ構わない性質でしてね…。いつもGパンでOK。そんなシャレッ気のない私でも避けたいと思うのは、年配者のTシャツ姿。企業のイベントなんかでよく見かけるでしょ?薄い頭と出っ腹、テッカテカに光った油ギッシュな顔のTシャツ姿のオッサン。プライベートではいいけど、ユニフォームとはいえ公の場ではあの格好は避けた方がいいと見かける度にそう思う。ムリな若づくりはしたくないな…。

思い起こしてみれば、Gパンって40年以上前、小学生校の頃「青山エイコー」って名前とともにポピュラーになったような記憶というか、認識があるな。よくラジオで宣伝してた。だいたい「Gパン」なんて言葉を使うこと自体オシャレじゃないことがわかってしまうね。「ジーンズ」でしょ?

「パスタ」よりは「スパゲティ」という言葉に安心感を覚える世代なのだ。キウイもマンゴーも食べない。アイスクリームはチョコレートかオレンジ(バニラもOK!)。ガンコおやじなのだ!

大好きな音楽でさえ流行り廃りには無頓着ときているのだから、ファッションへの執着度は推して知るべし。極北だ。

ネクタイを締めていた頃は家内が会社へ着て行く服を100%選んでくれていた。あ、ネクタイを締めなくなった今もだ。

何せ自分で服を買いたいと思ったことがほとんどないのよ。その代わりレコードやCDとなるとうるさいよ。私の人生、起きているプライベートの時間の97%ぐらいはGパンをはいて生きて来たな。

ところが!今日取材でお邪魔しているのはあるファッション・ショーの会場。

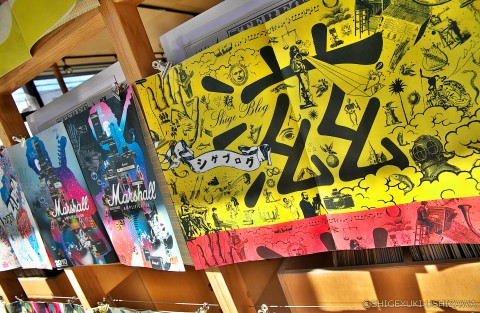

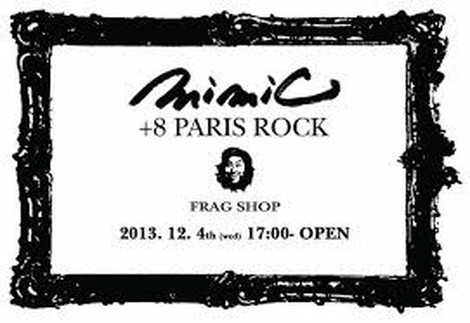

タイトルにあるようにこのショウはmimic/+8 PARIS ROCKというブランドの秋冬の展示会だ。

タイトルにあるようにこのショウはmimic/+8 PARIS ROCKというブランドの秋冬の展示会だ。

Mercedes-Benzが主催する『Fashion Week TOKYO 2014S/S』の中の一幕。

Mercedes-Benzが主催する『Fashion Week TOKYO 2014S/S』の中の一幕。

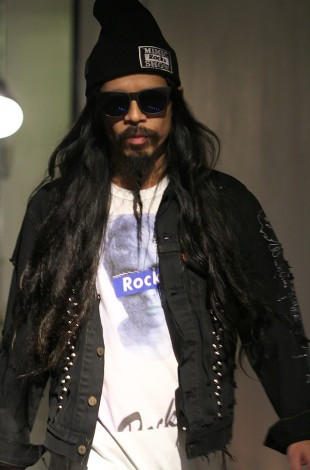

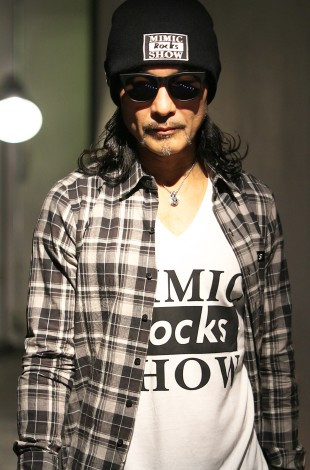

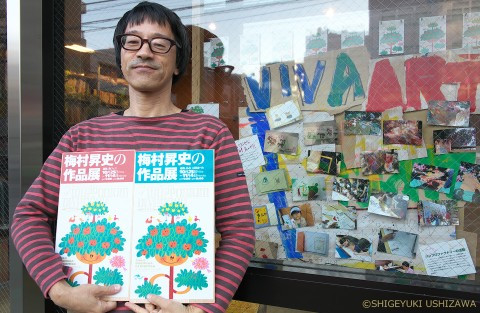

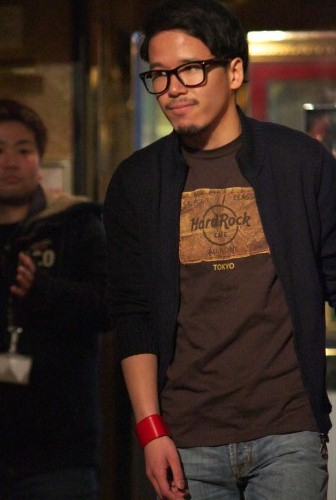

mimic/+8 PARIS ROCKを主宰するふたり。

mimic/+8 PARIS ROCKを主宰するふたり。

向かって左が滝川広志氏。右が柿沼憲一氏。 mimicのロゴを配したオリジナルのワイン・ボトルや一升瓶がカウンターに並ぶ。

mimicのロゴを配したオリジナルのワイン・ボトルや一升瓶がカウンターに並ぶ。

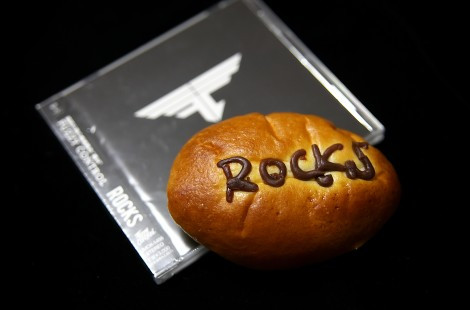

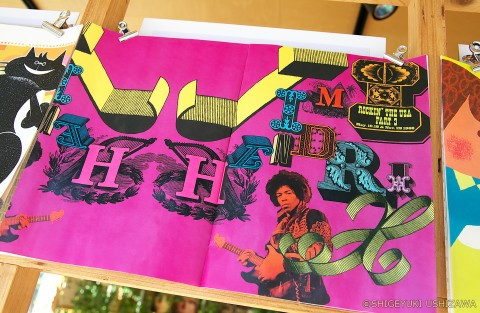

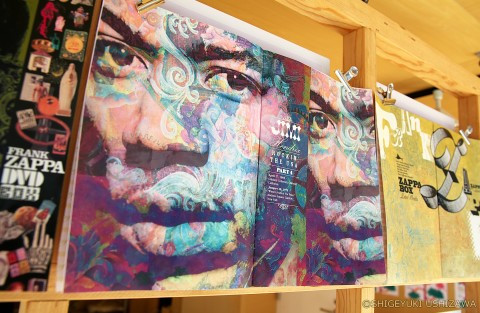

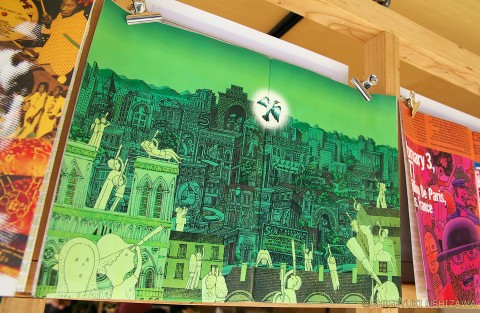

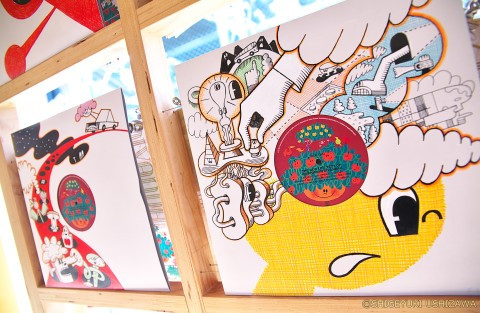

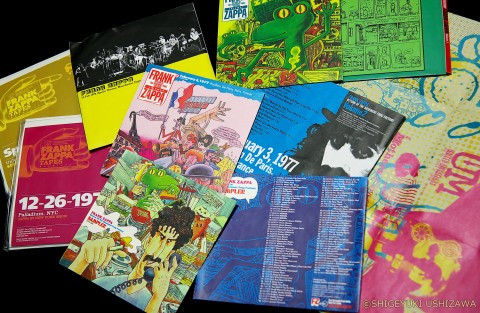

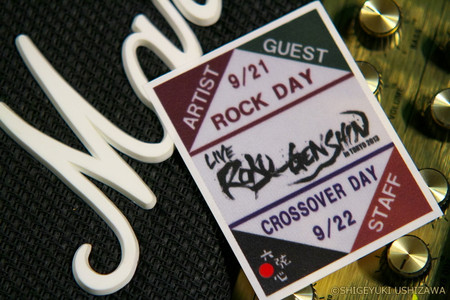

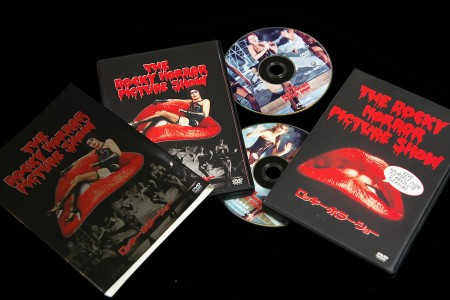

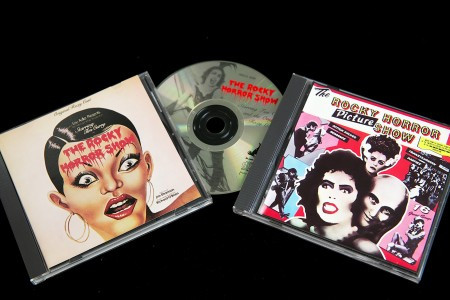

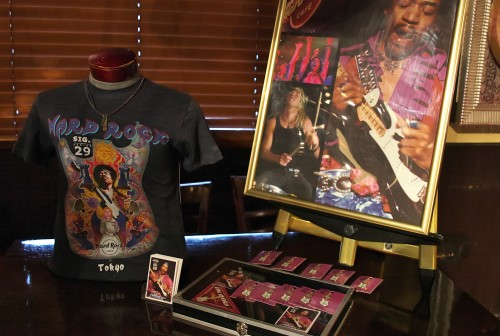

テーマは「ROCKS」。

テーマは「ROCKS」。

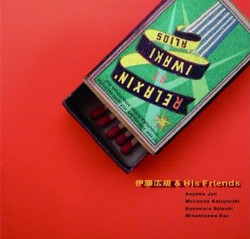

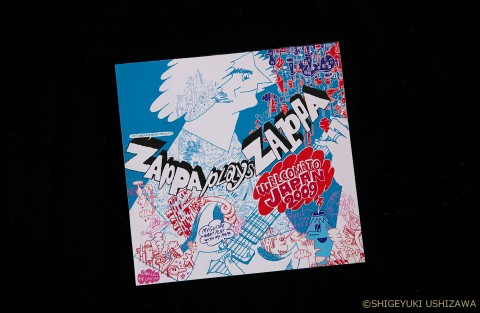

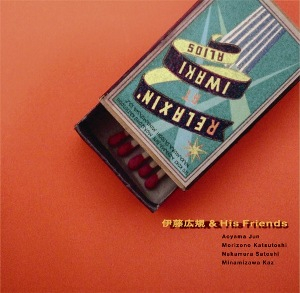

昨日紹介したFUZZY CONTROLの最新作『ROCKS』もロビーに並べられた。

そう、昨日の記事の中で少し触れたが、FUZZY CONTROLのスタイリングは柿沼氏の手によるものなのだ。

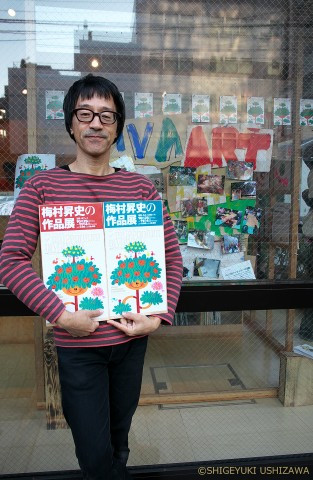

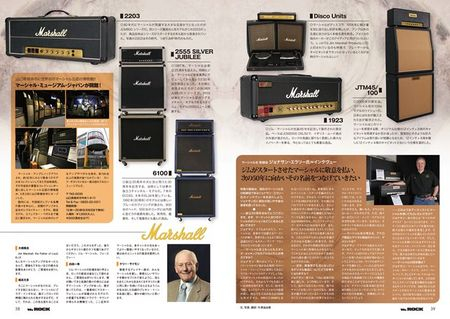

そして柿沼氏のデザインによるブランドが+8 PARIS ROCK。そのプロフィールをオフィシャル・ブログから引こう。

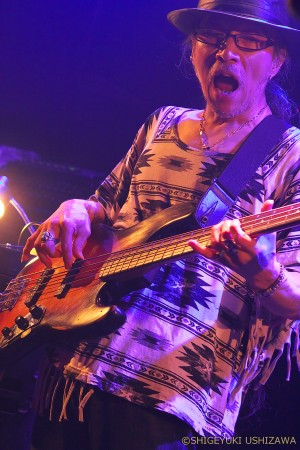

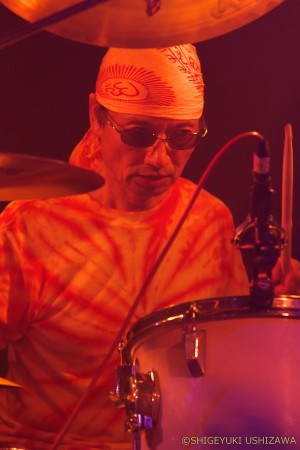

「国内外問わず、多くのミュージシャンに衣装提供をしている+8 PARIS ROCK。

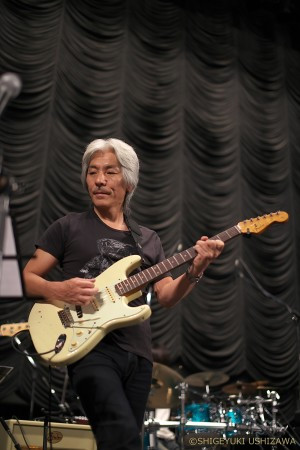

ローリングストーンズ、レッド・ホット・チリペッパーズ、ルーツ、グリーン・デイと言った海外のトップミュージシャンから、国内ではCHAR,中村正人(DREAM COME TRUE)、藤井フミヤ、RIZEと言った錚々たるアーティストにプライベートでも愛用されている。

近年では東京ディズニーシーにおいてブランド展開をはじめさまざまなアーティストとのコラボレーション企画を実現している。」

とロックとは切っても切れない関係のファッションの世界において八面六臂の活動を展開しているのがカキさん。

そして、滝川さん、早い話し、コロッケさんと手を組んで新しくスタートさせたプロジェクトがmimic/+8 PARIS ROCKなのだ。 カキさんとも存外に長いお付き合いになった。比較的迫力のあるルックスなので、昔はちょいと敬遠しがちだったが、レッチリのコンサート(VIP席)やファジコンのライブ他で何回も顔を合わせているうちに自然と仲良くさせて頂くようになった。

カキさんとも存外に長いお付き合いになった。比較的迫力のあるルックスなので、昔はちょいと敬遠しがちだったが、レッチリのコンサート(VIP席)やファジコンのライブ他で何回も顔を合わせているうちに自然と仲良くさせて頂くようになった。

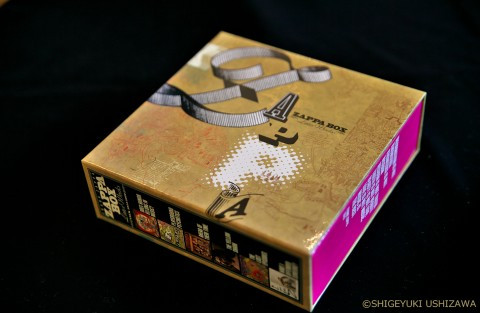

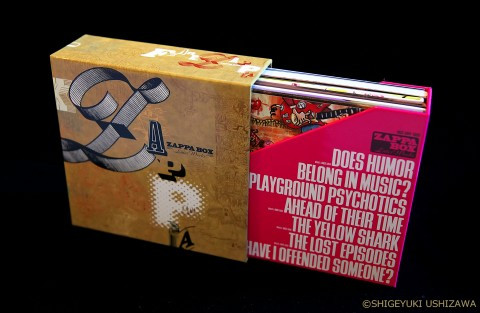

+8 Paris Rockのシンボルであるスカル・ラベルのミネラル・ウォーターも。 ウオッ!こんなものまで!「ROCKSパン」!

ウオッ!こんなものまで!「ROCKSパン」!

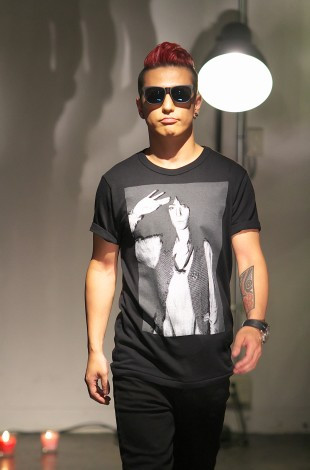

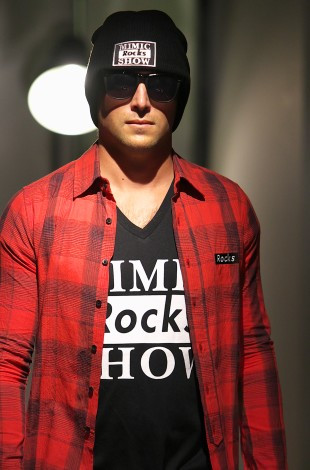

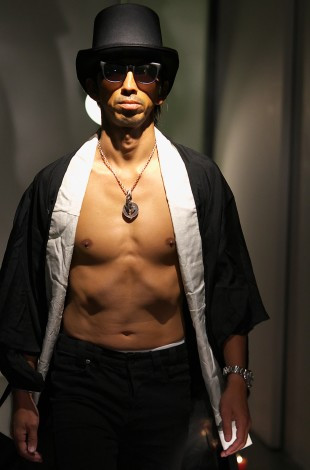

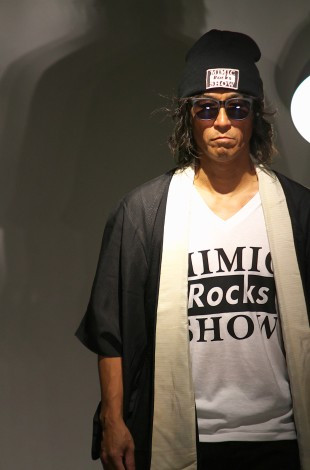

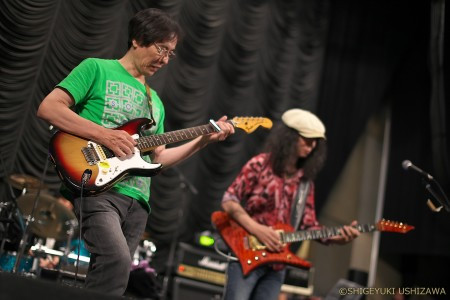

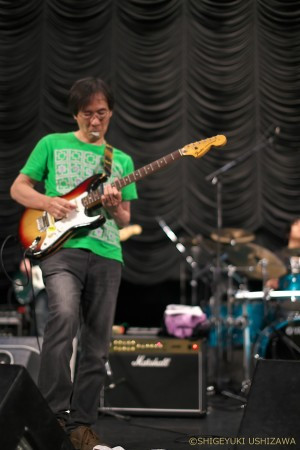

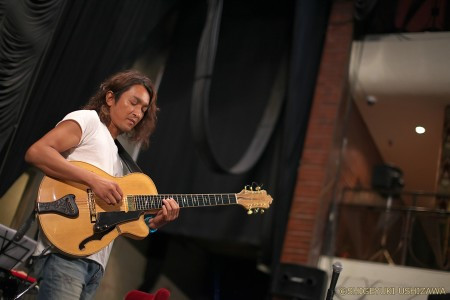

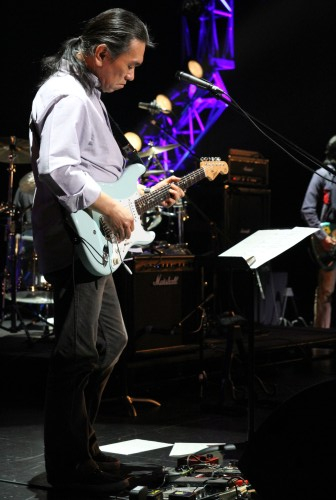

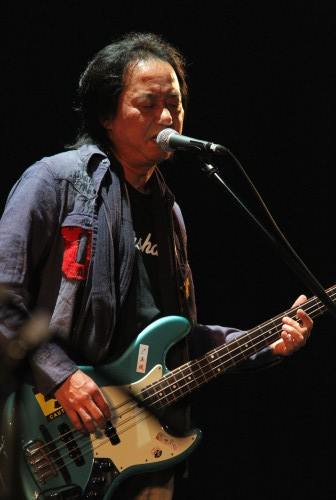

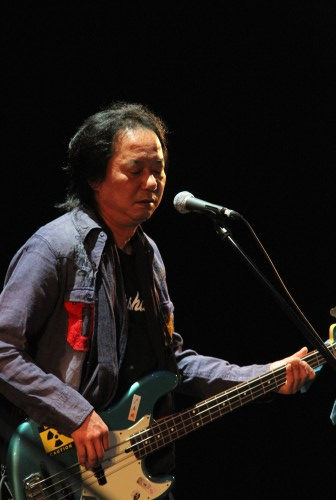

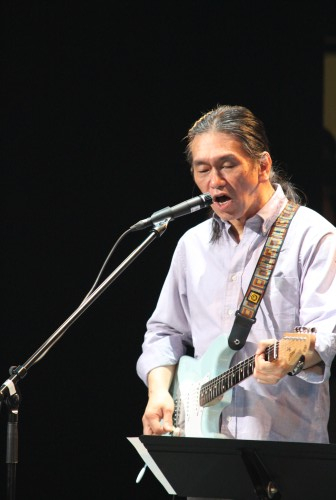

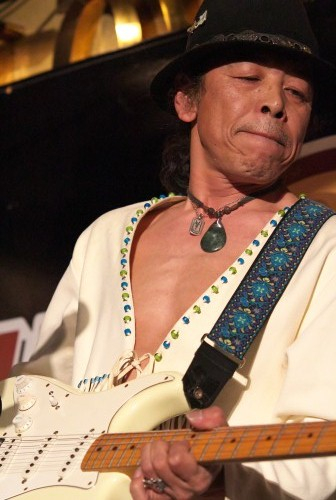

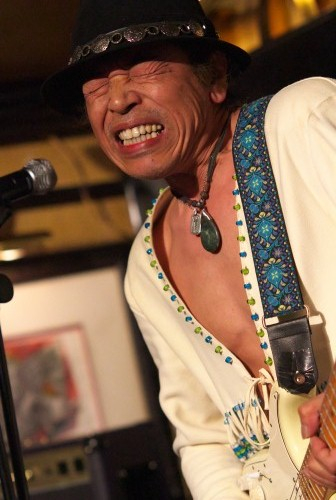

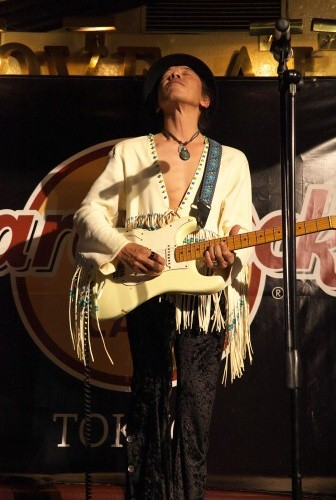

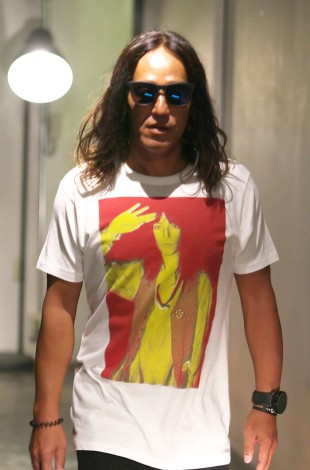

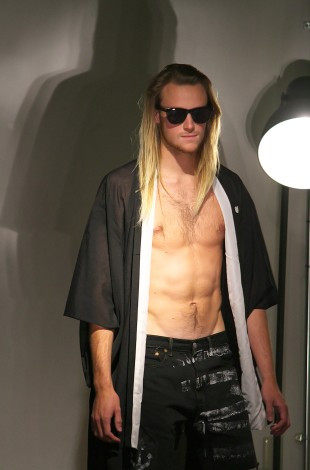

ファッション・ショウが始まった!

ファッション・ショウが始まった!

以下の写真はモデルさんの登場順とは何ら関係ない。 会場は超満員!それにしても照明が暗い…。

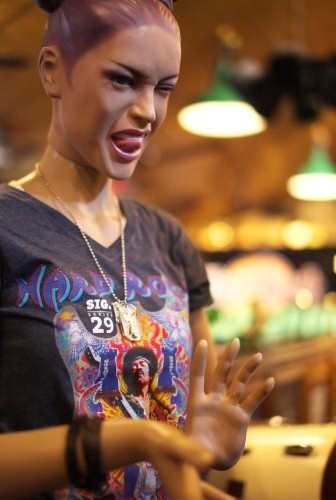

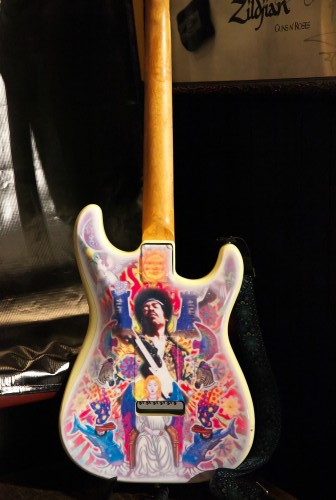

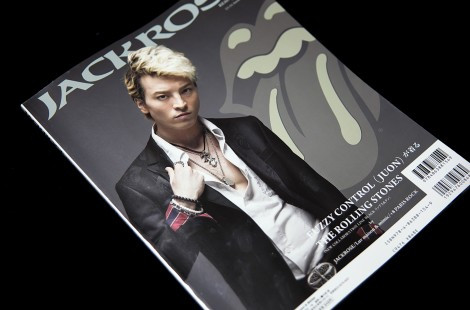

会場は超満員!それにしても照明が暗い…。 今回はThe Rolling Stonesのベロ・マークや…

今回はThe Rolling Stonesのベロ・マークや…

Patti Smithらのイメージを使ったデザインがフィーチュアされた。

Patti Smithらのイメージを使ったデザインがフィーチュアされた。

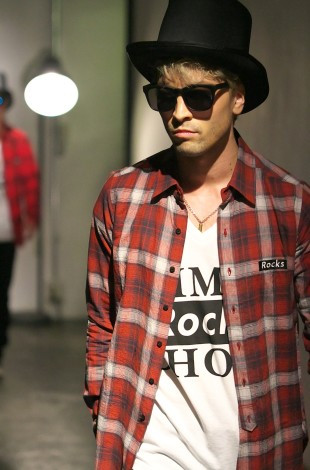

昨日の記事内でファジコンのメンバーが着ていた「MIMIC Rocks SHOW」のタイポグラフィをあしらったTシャツも登場。

昨日の記事内でファジコンのメンバーが着ていた「MIMIC Rocks SHOW」のタイポグラフィをあしらったTシャツも登場。

…とまぁ、こんな具合。ファッションのことには残念ながら口出しできません。

…とまぁ、こんな具合。ファッションのことには残念ながら口出しできません。

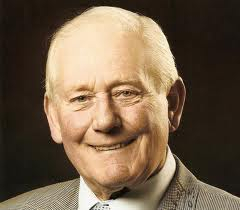

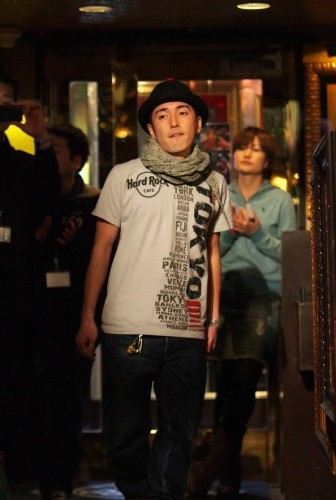

コロッケさんにお会いするのはこれが2度目。一度カキさんのお店でご紹介をいただいたことがあって、今回、私を見るなり「あ、以前お会いしましたね!」なんて言われてうれしかった。

コロッケさんにお会いするのはこれが2度目。一度カキさんのお店でご紹介をいただいたことがあって、今回、私を見るなり「あ、以前お会いしましたね!」なんて言われてうれしかった。

私が心からコロッケさんを尊敬しているからだ。

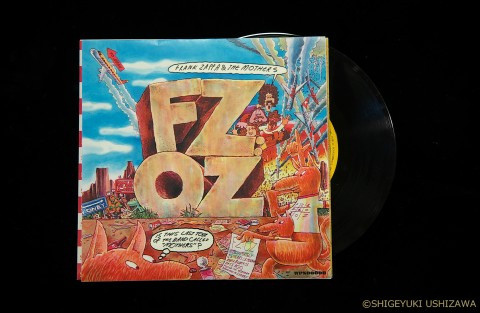

誰もやらない、誰もできない手法でモノマネの新しい分野を開拓する姿勢は真のアーティストと呼べるものだ。お笑い界のMile Davisとでも言おうか。そのバーサティりティと完成度の高さはモノマネ界のFrank Zappaとでも呼ぼうか。

次から次へと出て来る人のモノマネをモノマネする芸人とは格も桁もまったく違う。「お笑いスター誕生」で出て来た時からコロッケさんをリアルタイムで見続けてくることができたのはラッキーなことだ。

ファッションの分野でも売れっ子デザイナーのカキさんと手を組んで大成功を収めることだろう。

mimic/+8 PARIS ROCKのショップもオープンしたばかりだ。このチェ・ゲバラ、コロッケさんになってる!

mimic/+8 PARIS ROCKのショップもオープンしたばかりだ。このチェ・ゲバラ、コロッケさんになってる!

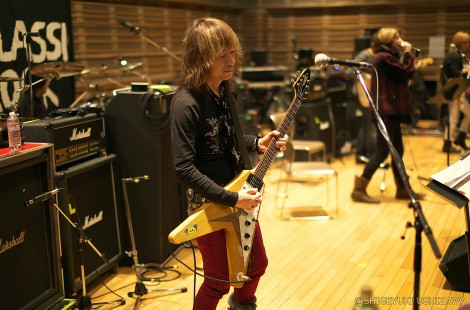

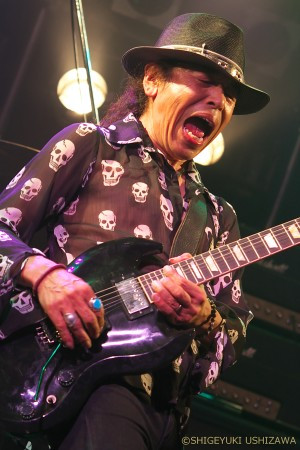

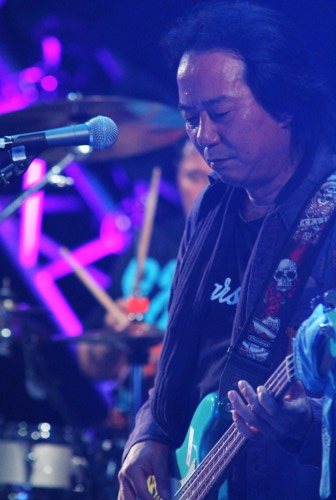

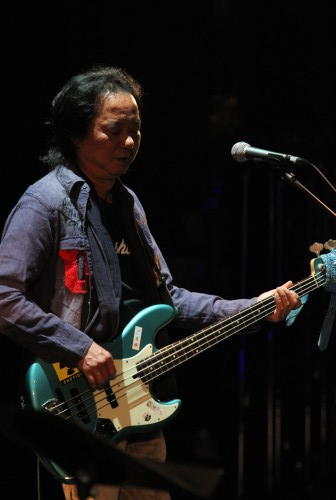

ところで、何でMarshall Blogでファッション・ショウをレポートしたかって?モデルさんを見てみてくだされ!大事なMarshallプレイヤーが颯爽とウォークしているよ!

mimic/+8 PARIS ROCKの詳しい情報はコチラ⇒+8 PARIS ROCK公式ウェブサイト

最後にひとつ。ファッション・ショウは撮影したことがなかったんだけど、照明が暗いわ、モデルさんの動きが予想よりはるかに速いわで、もう無我夢中でシャッターを切った。

最後にひとつ。ファッション・ショウは撮影したことがなかったんだけど、照明が暗いわ、モデルさんの動きが予想よりはるかに速いわで、もう無我夢中でシャッターを切った。

これが「ロック・テイストにあふれている!」とか「ライブ感が出ている!」とか思いの他高い評価を多方面から頂戴した。そして、ファッション関連のウェブサイトに私の写真を取り上げていただいた。素直にとてもうれしいです。

ファッションの解説ができないMarshall Blogに代わって私が撮った写真とともに仔細にショウの中身を解説してくれているので、こちらも是非ご覧いただきたい。

コチラ⇒FASSHION PRESS

(一部敬称略 2013年10月18日 目黒にて撮影)