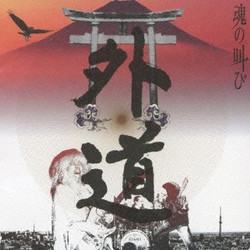

外道結成40周年&レコ発LIVE

最近のデータによると、邦楽と洋楽のCDの販売比率は82:18と、洋楽の占める割合が2割を切ったそうである。

我々の世代は「ロック」は「洋楽」と同義語だった。もしその定理に変わりがないとすれば、邦楽の増長は「ロック」の衰退を指すことになる。

イヤ、実際にはそんなことはないのはよくわかっている。「衰退」どころか、日本では70年代後半までは完全にマイノリティだった「ロック」という不良の音楽が歌謡曲を吸収して市民権を得、商売として異常なまでに拡大した。

その分、巷間のロックは、ロックが本来持つ「危ない」イメージを失い極端に魅力を失ってしまった。

元来のロックの魅力を取り戻そうとして70年代後半に盛り上がったパンクやニューウェイブのムーブメントの後に、こうした「よいこのホンワカ・ロック」が世を席巻したのは実に皮肉なことではなかろうか?

歴史は繰り返すし、音楽のトレンドは「振り子」のようなものだからどうなるものでもないのだが…。

さて、話しを戻すと、私が子供の頃は「ロックを聴いている」ということがカッコよくて、ちょっと大人になった気分を味わえた時代だった。

そして、井上陽水や吉田拓郎等のフォークは盛んだったが、日本のロックを熱心に聴いているモノは私の周りにはほとんどいなかった。

繰り返すが、洋楽こそがロックで、日本語で歌うロックを敬遠していた感があった。

しかし、これは考えてみれば当たり前のことで、人気のあった陽水や荒井由美らすらテレビに出なかった時代である。日本のロック・バンドの情報なんてほとんど世に出ることなどなかった。一般人にとっては日本のバンドを知るチャンスが極端に少なかったのだ。

ロック好きの子供たちにしてもMUSIC LIFE誌がバイブルだった時分の話しだ。

私も例外ではなく、洋楽に夢中だった。日本のロックに耳を傾けるようになったのは、高校1年の時、5つぐらい年上のギタリストと知り合いになってからで、色々なことを教わった。教わった中で最もありがたかったのは「ライブハウス」の存在だった。

私も例外ではなく、洋楽に夢中だった。日本のロックに耳を傾けるようになったのは、高校1年の時、5つぐらい年上のギタリストと知り合いになってからで、色々なことを教わった。教わった中で最もありがたかったのは「ライブハウス」の存在だった。

おっかなビックリ初めて行ったライブハウスは渋谷の屋根裏だった。「こんな世界があったのか~」と驚き、そしてそこに自分の居場所を見つけたのだ。すなわち、日本のロックとの出会いだった。

もちろんその前にBlackmore’s Raibowで安全バンドを、AerosmithやKISSでBOW WOWを、Eric Claptonでプリズムを見たりはしていたが、ライブハウスというディープな世界があったということは知らなかったんだな。もうそれからはのめり込んだ。1977年か78年ぐらいの話し。

そうして色々なことを教わった中に「外道」があった。「イモバン」を教わりその魅力にハマった。でも当時はもう外道は解散していて、実物を見ることはできなかった。

外道はまぎれもない日本のロックを奏でていた。

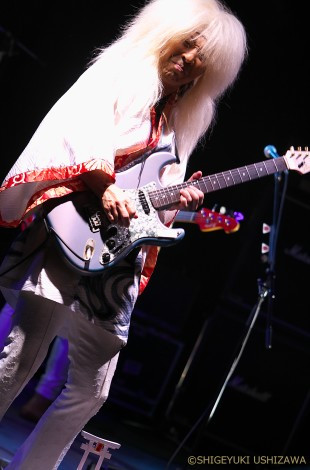

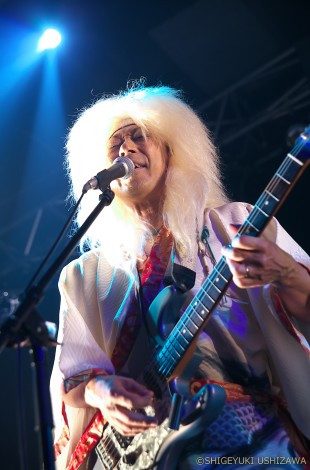

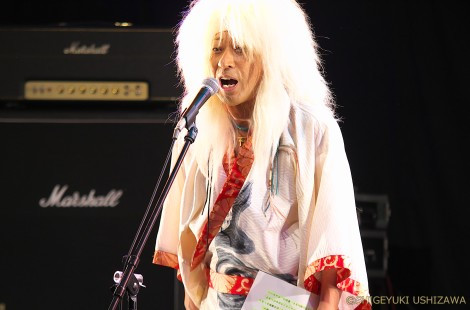

2002年に復活し、Marshallの仕事でご一緒することになった時はうれしかった。「加納秀人にあったら『加納さん』ではなく『秀人さん』と呼ばせてもらおう」と心に決めていた。

「外道の加納秀人」はロック少年にとって雲の上の存在で、周りの年長者が「ヒデキ」のように、まるでアイドル歌手を呼ぶように「ヒデト、ヒデト」と呼んでいたからだ。

だから今でも勝手ながら「秀人さん」と呼ばせて頂いている。これがすごくうれしいのだ。

その外道が結成40周年を迎えたのだ。その記念コンサートのレポート。

Bonzo Dog Band、1972年の『Let's Make up and Be Friendly』収録の「Slush」が流れる。「メカゴジラ」の叫び声はないが、これが外道のコンサートの鬨の声だ。

Bonzo Dog Band、1972年の『Let's Make up and Be Friendly』収録の「Slush」が流れる。「メカゴジラ」の叫び声はないが、これが外道のコンサートの鬨の声だ。

もはや日本ではこれを「Bonzo Dogの…」と呼ぶ人はいないだろう。「外道のアレ」だ。もう秀人さんのものだ。

外道のデビュー40周年を記念して11月6日にリリースされた奇跡の新作『魂の叫び』。

外道のデビュー40周年を記念して11月6日にリリースされた奇跡の新作『魂の叫び』。

8つの新曲に4つの外道スタンダードの再録によって構成されている。

外道のオリジナル活動期間にリリースされたアルバムは『Just Gedo』をのぞきすべてライブ・アルバムだった。

もちろん外道の魅力がライブにあることは間違いないし、その爆発的な瞬間をとらえたライブ音源を聴くよろこびは何物にも代えがたいのであるが、稀代のロックンローラー、加納秀人がスタジオにこもり、頭の中にあるアイデアをジックリと練り回して創出される音楽を聴いてみたいと思っていた。

それを実現させたのがこのアルバムに収録された全12曲ということになる。

ま、ひとことでいえば、これが「外道」。外道らしさにあふれた、これぞ日本のロック…という言い方がもっともシックリくるだろう。それしか言いようがないところによろこびを感じるわ!

レコ発記念も兼ねたこのコンサート。当然新曲を中心にプログラムが組まれた。

レコ発記念も兼ねたこのコンサート。当然新曲を中心にプログラムが組まれた。

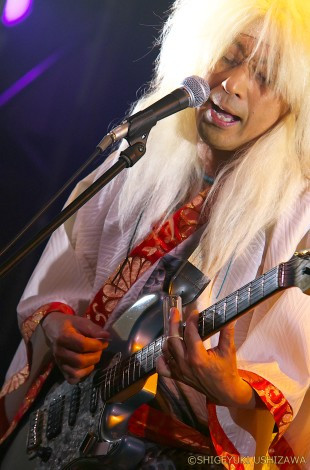

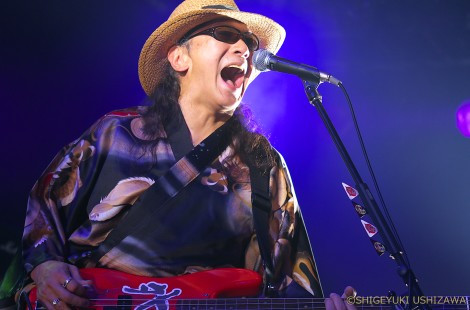

しかし!秀人さんの声で秀人さんのギターである。「新曲」と言われても昔から知っているような、知らないような…。新しいような、なつかしいような…。これがタマランのよ!

強烈な個性を放つ秀人さんならではの所業だ。

1曲目は『魂の叫び』の冒頭に収録されたインスト「虹の彼方から」。

振幅の大きいシャッフル。名曲「龍神」もそうだが、こうしたスケールの大きな曲に秀人さんのギターは実によくマッチする。

振幅の大きいシャッフル。名曲「龍神」もそうだが、こうしたスケールの大きな曲に秀人さんのギターは実によくマッチする。

2曲目は「この世界に」。

2曲目は「この世界に」。 ソリッドでハードなリズム隊に乗って奔放にロックする秀人さん。実に気持ちよさそう!

ソリッドでハードなリズム隊に乗って奔放にロックする秀人さん。実に気持ちよさそう! 「心の叫び」が3曲目。

「心の叫び」が3曲目。 コレコレ、これぞ外道。これはニューアルバムに収録された新曲だけど昔から知っているような…。「ハワイ」に入っていそうな…。ヘタすると初めて聴いても一緒に歌えちゃう!

コレコレ、これぞ外道。これはニューアルバムに収録された新曲だけど昔から知っているような…。「ハワイ」に入っていそうな…。ヘタすると初めて聴いても一緒に歌えちゃう!

それは完全に「外道」というオリジナル・サウンドが確立されているからなのだ。 「Sleepwalk」ばりに秀人さんのロマンチストぶりが発揮されたロッカバラード「マイラブ」。

「Sleepwalk」ばりに秀人さんのロマンチストぶりが発揮されたロッカバラード「マイラブ」。

サブドミナント・マイナーの響きって甘くて実にいいもんだよね。それとドミナントでの#5。言葉で書くと仰々しいけど、ロックをやる上で知っておかなければならない基本だ。

さすが秀人さん。基本とは言え、そんじょそこらのヤツがやってもなかなかこういう風にロックにはならない。

「横浜スイートブルース」。

「横浜スイートブルース」。

そういえば横浜の歌も最近はすっかり見かけなくなったな。今や日本で2番目に大きな都市になったが、その領域を広げるにつれ、「港」や「アメリカ」等のイメージが薄れてしまったからではなかろうか?

言っちゃ悪いけど、「たまプラーザ」に氷川丸は停泊できないもんナァ。

私が若いころの本牧なんかは本当に外国だったもんね~。あんな雰囲気や環境なら数々のドラマもあったろう。あのエリアをテーマにした曲がたくさんできてもおかしくはなかったと思う。

ここからはおなじみの曲がしばらく続く。『魂の叫び』にも収録されている曲から。

ここからはおなじみの曲がしばらく続く。『魂の叫び』にも収録されている曲から。 「そんな」。カッコいいな~、このギターリフ!

「そんな」。カッコいいな~、このギターリフ!

「黒い影」とか「ぶっこんでやれ」とか秀人さんの作るギター・リフは日本人離れしている。

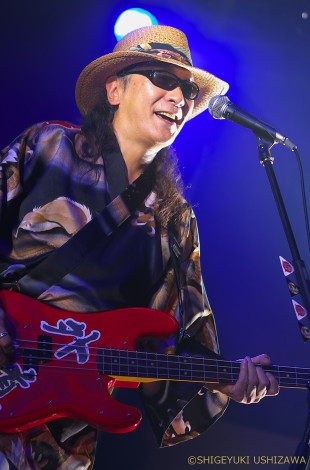

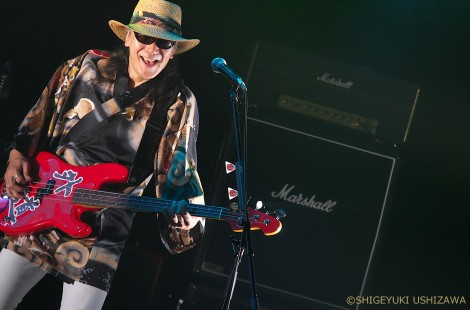

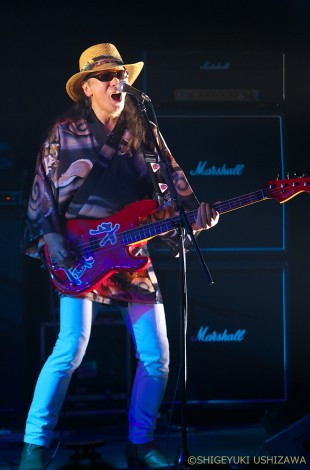

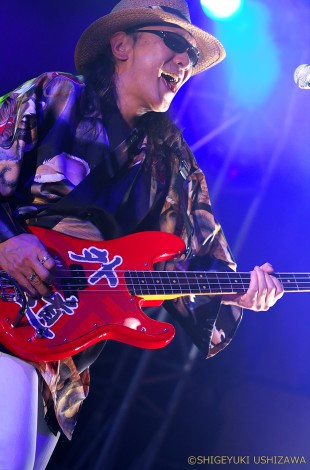

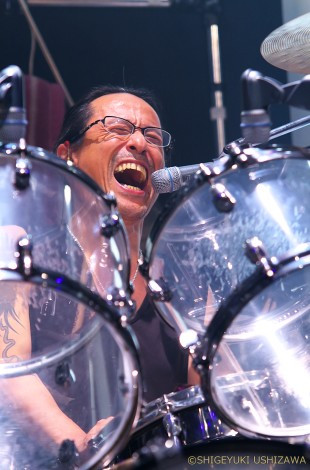

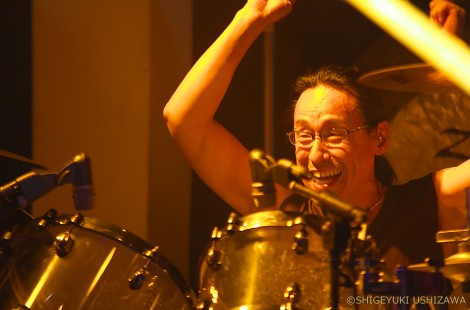

ここは松本さんと透さんのコンビネーションをしっかり楽しむ。毎回入る歌の前のキメが大好き!

ここは松本さんと透さんのコンビネーションをしっかり楽しむ。毎回入る歌の前のキメが大好き!

ここはこの日のハイライトのひとつだった。「いつもの所でブルースを」

ここはこの日のハイライトのひとつだった。「いつもの所でブルースを」

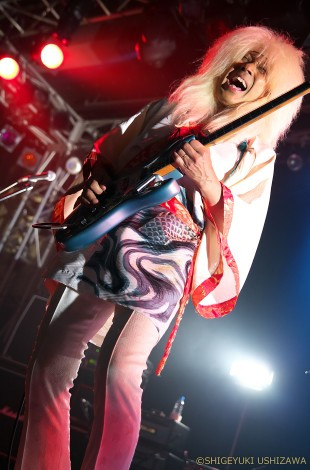

いつか初台のステージで「ブルースを教えてあげよう…」とささやくようにしてこの曲を弾き始めたのがすごく印象的だったが、この日の秀人さんもかなり強烈だった。

いつか初台のステージで「ブルースを教えてあげよう…」とささやくようにしてこの曲を弾き始めたのがすごく印象的だったが、この日の秀人さんもかなり強烈だった。

ケーブルの長さナント50m!ワイアレスを使わないところが何とも秀人さんらしい!

ケーブルの長さナント50m!ワイアレスを使わないところが何とも秀人さんらしい!

ステージに戻ってからの次の曲は「乞食のパーティー」。この曲や「ハイビスカス・レディ」のようなポップ・チューンも外道の魅力だ。

ステージに戻ってからの次の曲は「乞食のパーティー」。この曲や「ハイビスカス・レディ」のようなポップ・チューンも外道の魅力だ。

ニューアルバムに戻って「Hey Rock'n Roll 外道」。

ニューアルバムに戻って「Hey Rock'n Roll 外道」。 生一本のストレートなロックンロール!

生一本のストレートなロックンロール! 猛然とドライブする松本さんのベース!

猛然とドライブする松本さんのベース!

そして、たたみ込むように飛びだしたもう1曲のロックンロールは… 「Rock' n Roll マウンテン」!

「Rock' n Roll マウンテン」!

深いようで、浅い、しかし高いロックンロールの山!秀人さんは今日も頂上を目指す!

コンサートは「ダンス・ダンス・ダンス」でクライマックスに向かう。

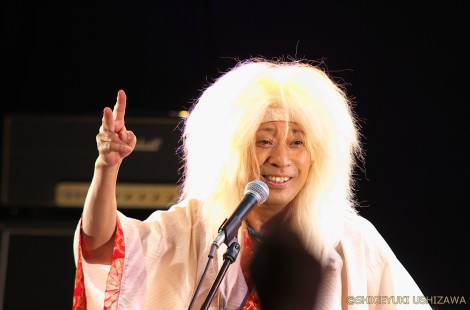

「ゲドー!」「ゲドー」の外道コールから三三七拍子と外道のコンサートではおなじみの儀式が執り行われる。

「ゲドー!」「ゲドー」の外道コールから三三七拍子と外道のコンサートではおなじみの儀式が執り行われる。

お客さんもよ~くわかっているのでビシッとキマる!楽しいナ~。

お客さんもよ~くわかっているのでビシッとキマる!楽しいナ~。

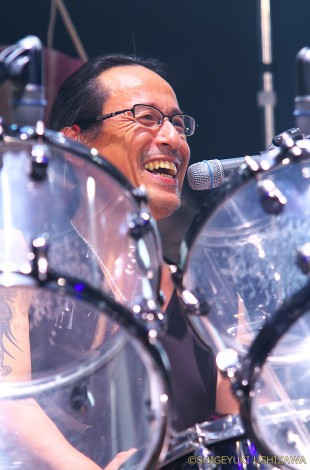

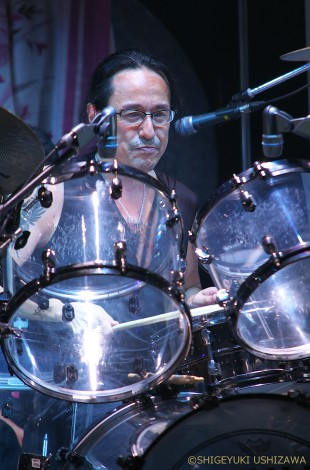

ん~、やっぱりいいなぁ。完全に「外道」の透さんとなった感も強いね。

ん~、やっぱりいいなぁ。完全に「外道」の透さんとなった感も強いね。

実は透さんにお会いするのはかなり久しぶりだった。前の会社を辞めた時、いの一番にあたたかいエールを送ってくれたのは透さんだった。うれしくてホロっときたっけ。

実は透さんにお会いするのはかなり久しぶりだった。前の会社を辞めた時、いの一番にあたたかいエールを送ってくれたのは透さんだった。うれしくてホロっときたっけ。

また、こうして目の前でパワフルにドラムをプレイする透さんを見てうれしい!ホント、仲間は宝だ!(透さん、お借りしました)

続いて「何?」。

秀人さんがシャウトする「♪ませたガキだゼ!」のところが昔から大好きだった。

秀人さんがシャウトする「♪ませたガキだゼ!」のところが昔から大好きだった。

ここでは外道ダンス。これも皆さん、かなりスンナリやってらっしゃいましたな~。

ここでは外道ダンス。これも皆さん、かなりスンナリやってらっしゃいましたな~。

「外道のワッペン背中にしょって…」 この曲のギターリフもすこぶるカッコいい!「ビュン・ビュン」。「ワッペン」という言葉も聞かなくなったね。

「外道のワッペン背中にしょって…」 この曲のギターリフもすこぶるカッコいい!「ビュン・ビュン」。「ワッペン」という言葉も聞かなくなったね。

「♪ゲ~ゲッゲッゲ~ゲゲゲゲゲゲゲゲッゲッゲ」のコーラスもハイパーにキマる!

「♪ゲ~ゲッゲッゲ~ゲゲゲゲゲゲゲゲッゲッゲ」のコーラスもハイパーにキマる!

しかし、秀人さんどうやってこの曲のアイデアを思いついたのだろう?

しかし、秀人さんどうやってこの曲のアイデアを思いついたのだろう?

「ビュン・ビュン」と「香り」も『魂の叫び』に収録されている。

この曲を初めて聴いた時の衝撃ったらなかった。「コレだ!」と思った。日本のロック史に燦然と輝く名リフだ。

この曲を初めて聴いた時の衝撃ったらなかった。「コレだ!」と思った。日本のロック史に燦然と輝く名リフだ。

お互いに代表曲というイメージもあるのだろうが、私はこの曲を聴くといつも「Purple Haze」を思い出す。というのは、中間のギター・ソロの存在感がものすごく似ている感じがするのだ。

以上15曲。新旧のレパートリーを取り混ぜた充実のステージだった。

以上15曲。新旧のレパートリーを取り混ぜた充実のステージだった。

当然巻き起こるアンコールの呼び声!

日本のロックを代表する名バンドの結成40周年を祝うにふさわしい素晴らしいコンサートだった。

日本のロックを代表する名バンドの結成40周年を祝うにふさわしい素晴らしいコンサートだった。

外道のメンバーとのジャンケン大会で勝ち残ったお客さんとステージで記念撮影をしようというのだ。

外道のメンバーとのジャンケン大会で勝ち残ったお客さんとステージで記念撮影をしようというのだ。

やっぱりいいな、外道。

やっぱりいいな、外道。

かっこいいギター・リフにソロ、ロックテイストあふれるボーカル、へヴィなリズム隊。やっぱりロックはこれに尽きる。イヤ、こういうスタイルの音楽を「ロック」と呼ぶのだ。

若い人たちにドンドン聴いてもらいたい。そして聴かせた人は若者にこう伝えてもらいたい。「コレが40年前、日本に実在したロックなんだよ」と。そして、「今も何も変わらず最高のロックを演奏しているよ」と付け加えて欲しい。

ギター・リフを軸にした外道の曲に目をやれば、間違いなくブリティッシュ・ロックに影響を受けたロックということになるのだろうが、「ブリティッシュ・ロック」そのものという感じはない。ましてやアメリカン・ロックというテイストでもない。

やはり、外道は「日本のロック」なのだ。もっと言うと「秀人さんのロック」なのだ…と今回改めて思った。

そこにあるのは、シンプリシティとロックにおけるギターという楽器の魅力の徹底した追及ということになるのだと思う。

秀人さん、40周年おめでとうございます!

外道よ、永遠に!

(一部敬称略 2013年11月13日 DUO MUSIC EXCHANGEにて撮影)

(一部敬称略 2013年11月13日 DUO MUSIC EXCHANGEにて撮影)