【Music Jacket Gallery】サウンドトラック盤ジャケット特集<中編>

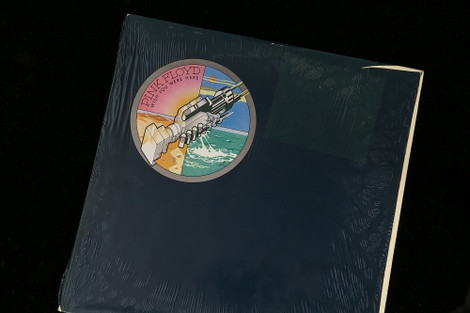

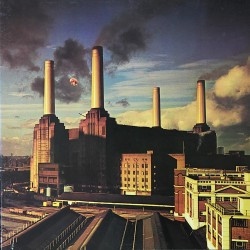

「More」といえばEARTHSHAKER。

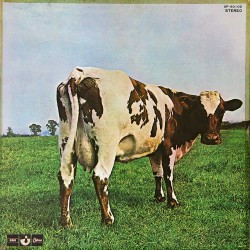

このPink Floydが音楽を担当した、1969年の西ドイツ、フランス、ルクセンブルグの合作映画『More』について話しをする人に私はいまだかつて巡り合ったことがない。

もちろん私も映画を観たことがない。

ステファンというドイツの若者を主人公に据えた麻薬をテーマにした映画らしい。

Roger Watersの伝によれば、当時この作品を監督したバーベット・シュローダーは「音楽を映画の裏方にしたくない。車の中でラジオをつけると流れて来るようなもの…反対にテレビでその音楽が流れれば映画に正確に結びつくようにしたい。」と希望していたらしい。

…ということでCDを引っ張り出して来て聴いてみる…。

ん~、こういう映画なのか…とななりませんな~。

個人的には四人囃子の森さんや大二さんがよく演奏していた「Cymbaline」のイメージがあまりにも強烈で他の曲はあまり耳に入ってこないのが正直なところ。

もうひとつ正直に言うと、「モア」って『世界残酷物語』のテーマとゴッチャになっていたのよ、昔。Pink Floydあまり得意じゃないもんで…。

イヤ、久しぶりに「残酷ナントカ」っての思い出しけど、アレ何だったんだろうね?

ずいぶんいっぱいあったよ、ヤコペッティっていうんだっけ?恥ずかしながら中学の時にひとつだけ日比谷映画に観に行った記憶があるな。

重要作を上映する日比谷映画にかかっていたぐらいだからかなりのヒット・シリーズだったんだね。

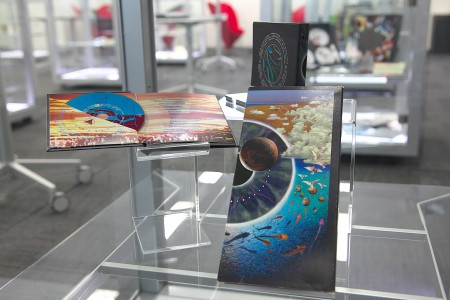

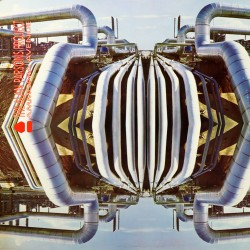

ジャケットはしっかりHipgnosis。

Pink Floydの7枚目のスタジオ盤はまたしてもバーベット・シュローダー映画のサントラ盤、『Obscured by Clouds』。

『雲の影』ってヤツだね。

映画の元のタイトルは『La Vallee』とう。

ところが、Floydはこのアルバムをサウンドトラックとして制作したのものの、録音終了後に映画会社とケンカ状態となり、映画のタイトルである『La Villee』ではなく『Obscured by Clouds』というタイトルで音源を発売するようにプッシュした。

一方、映画の方はそのまま『La Vallee』として公開された。

この映画も「Pink Floydが音楽を担当している」ということでスッカリ有名になってしまったようだ。映画の邦題は『ラ・ヴァレ』といい、内容は有閑マダムが自分探しの旅でニューギニアへ赴く…的な話しらしい。

キャストにはMiquette Giraudy(ミケット・ジラウディ)という女性が名を連ねているが、この人はGongのシンガー&キーボード・プレイヤーで、Steve Hillageの奥さんなのだそうだ。

もちろんジャケットはHipgnosisなのだが、コレ、木に腰かけている男の人の写真なんだって。そう見える?

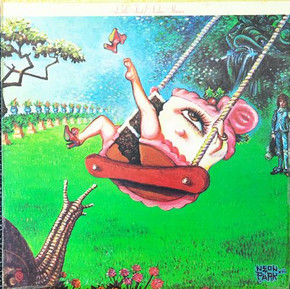

『フレンズ』か…。

世代というか、タイミングというか、この映画も「観た」っていう人に出会ったことないな。

日本公開が1971年11月っていうから私が9歳の時のことだ。

小学校2、3年…。知らないのも無理はないハズなのにナゼかリアルタイムの記憶にあるナァ。こんな子供が主人公の恋愛映画なんか私の映画の師匠である父が観てて推薦するワケないし…。

数年後にリバイバル公開でもして、それで知ったのかナァ。

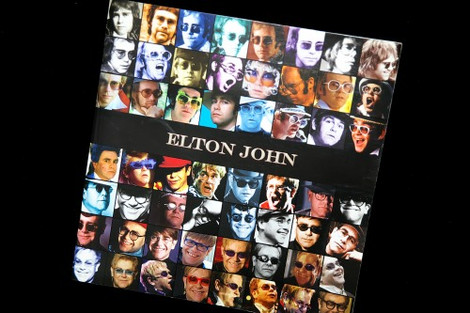

とにかく、「エルトン・ジョン」という名前を知ったのはこの映画に絡んでのことだったような気がする。

私もレジは大好き。

レジとは彼の本名、Reginald Kenneth Dwightのディミニュティブ(=愛称)。年配のイギリスの連中は親しみを込めて彼を「レジ」と呼ぶ。

『Rock of Westies』までのアルバムは一枚を除いて全部持っていて、今でもよく聴いている。

その後のアルバムもホンノ少しだけ持っているが、聴く気がまったく起こらない。

『Lion King』あたりでも新しいファンを増やし、相変わらずトップ・ミュージシャンの地位を揺るぎないものにしているのであろうが、最近の作品は70年代前半に比べたら私にはあまりににもチョット、チョットチョットなのね。率直に言って全くおもしろくない。

偏ってはいるものの、ファンだから敢えて言わせてもらうが、才能を使い果たしてしまった…では説明がつかないぐらいの落差だ。

「Your Song」ばっかりやたら有名だけど、「Skyline Pegion」や「Border Song」だとか、「Burn Down the Mission」だとか…とても人間の仕業とは思えないほどいい曲が初期には目白押しだ。

それなのに、どうしてああなっちゃうんだろうネェ?

もしビートルズが解散しないで今も活動していたらどうなっていただろうか?

で、初期のアルバムで持っていない一枚というのはこの映画『フレンズ』のサントラ盤のこと。

リリースのポジションとしては、ライブ盤の『17-11-70』を除いて『Tumbleweed Connection』と『Madman Across the Water』の間。

この作品はずっと封印されていたのね。

それが20年ぶりにこの世に出て来たのが1992年リリースのコレ。

『rare masters』というレア音源集。

レジの相棒のBernie Taupinは詞を書くに当たって送られてきた脚本を読むことはなく、ザッと目を通しただけだった。

そして、監督の息子のJohn Gilbertという音楽の担当者から映画の内容を聞いて、そのまま全曲書き上げたという。Bernieはまったく映画を見ずして作詞したのだ。

それをPaul Buckmasterが絶妙なアレンジを施して形に整えた。

録音はロンドンのトライデント・スタジオ。

録音は前作の『Tumbleweed Connection』とほぼ同時期で、前作用に大切に書き溜めてあった曲が『Friends』からのシングルのB面に強引に使われてしまった他、録音の問題や映画との内容の齟齬に関する問題が発生し、レジは内容が気に入らず、結果、サントラ盤が20年もの間封印されてしまったのだそうだ。

映画は『アルフィー』や007の『二度死ぬ』、『私を愛したスパイ』、『ムーンレイカー』などを撮った名匠ルイス・ギルバートの演出でヒットした。

しかし、ホントに初期のElton Johnの作曲の才たるや尋常ではござらんな。

『Goddbye Yellow Brick Road』の制作過程をたどるこのドキュメンタリーは面白かった。

このアルバムはホント、二枚組17曲、まったく捨て曲がない。

「Funeral for a Friend」、「Grey Seal」、「Saturday Noght's Alright for Fighting」のようなアップテンポの曲やタイトル・チューンの「Goddbye Yellow Brick Road」、「Bennie and the Jets」のミディアム・テンポの曲もいい。

でも、このアルバムの本当にスゴイところはバラードが素晴らしいことだ。

「Candle in the Wind」は言うに及ばず、「Sweet Painted Lady」、「Harmony」等、歌詞を覚えて一緒に歌いたくなるような名バラードが目白押しなのだ。

このDVDの中でレジが「Candle in the Light」について語るシーンはグッとくる。

で、これらの名曲はすべて5~10分で作られたらしい。

夜レジが寝ているうちにBernieが詞を書いて、それをピアノの上に置いておく。

すると、翌朝レジがピアノを弾きながらそれを読んで、「フムフム、♪Goodbye Norma Jean~ってか!」とやる。それでイッチョ上がりだったというのだ。

信じるか信じないかはあなた次第だけど、ま、天才のやることってのはそんなもんでしょ。

また、Davey Johnstone、Dee Murray、Nigel Olssonという鉄壁のバンド・メンバーにGus Dudgeonのプロデュース。

奇跡が起こる瞬間というのはちゃんとしたお膳立てがあるものなのだ。

エエイ、レジついでに…。

エエイ、レジついでに…。

Elton Johnもうすぐ来ますな~。何でもチケットが18,000円だとか…。

レジが初めて日本に来たのは44年前の1971年で、その時はチケット代は2,500円!

Dee MurrayとNigel Olssonとのトリオ編成で、東京の会場は渋谷公会堂と新宿厚生年金会館だった。もう両方ともなくなっちゃった!

でもね…安心してください。レジのコンサートのチケットはイギリスでも高いですよ。

観に行ったことがあるのだ、イギリスで!

場所はとあるイングランドの地方都市。

場所はとあるイングランドの地方都市。

下の写真はその様子。

見ての通りお客さんはジーさん、バーさんばっかり!コレ、どう見てもレジの全盛期だった70年代初頭でもオッサン、オバサンだったでしょうに。

会場となったのはクリケット場。住宅地の真ん中にある。

会場となったのはクリケット場。住宅地の真ん中にある。

5月の終わりぐらいだったんだけど、寒かった。

でも、ビール会社が後援をしていてみんなそのビールを飲みながら楽しんでる。

その雰囲気が実にユッタリしていて、すごくいい感じなんだよね~。

「音楽」だけでなく、のーんびり「時間」と「雰囲気」も楽しんでいる感じ。

また、メンバーがDavey JohnstoneにNigel Olssonという昔の仲間(ベースのDee Murrayは1992年に物故)。加えて、日本でも携帯かなんかのCMで話題になったチェロのイケメンのデュオが加わっていた。

また、メンバーがDavey JohnstoneにNigel Olssonという昔の仲間(ベースのDee Murrayは1992年に物故)。加えて、日本でも携帯かなんかのCMで話題になったチェロのイケメンのデュオが加わっていた。

曲もジーさん&バーさんを意識してかのナミダナミダの完全懐メロ特集。コレでいいのだ。

なんつったって一曲目が「Funeral for a Friend」から「Love Lies Bleeding」だもん、レジを知っている人なら誰だって興奮するわね。

「Crocodile Rock」から「Rocket Man」から代表曲を片っ端から演っちゃう。

で、みんな一緒に歌うんだよ。

イヤなもんだよ、「♪ベ、ベ、ベ、ベニアンダジェッ~ツ」とか「♪ビーチ、ビーチ」とかしか一緒に歌えないんだから、こっちは。

ステージの内容としては、MCもほとんどなければ、レジもそうニコニコしているワケでもなく、「ハイハイ、演ればいんでしょ…」的にただずーっとヒット曲を並べた感じは否めなかったな。それでも、イギリスで観る…ということも手伝って十分感動した。

Davey JohnstoneがJoe Perryみたいに全曲でギターを取り換えるのが印象的だった。しかも全部違うギター。うまい人だよねこの人も。声も独特だし。

このバカが…真っ赤な顔しやがって…。

このバカが…真っ赤な顔しやがって…。

一緒に行ったヤツが気前よくジャンジャンとビールを買って来るもんだからトイレが近くなっちゃってマイッタ!

トイレから帰って来て自分の席に戻ろうとした時にちょうど一曲終わったところで大歓声が沸き起こった。

それで、コレはですね、その歓声を私が浴びたようにおどけて見せたワケ。「皆さん、ありがとう!」って。酔っぱらっちゃってるから。

そしたら、バカウケよ!イギリス人から大量の爆笑ゲットしました!

何やら完全にジャケットからハズれて自慢話しみたいにになっちゃってますな…。

ハイ、Elton John終わり!次ッ!

昔、今みたいに娯楽がたくさんなかった時代、映画は大きな楽しみのひとつだった…なんて書くとものすごい年寄りのように思われちゃうかもしれないけど、私が中学の頃まではまだみんな映画館へ頻繁に足を運んでいた。

昔、今みたいに娯楽がたくさんなかった時代、映画は大きな楽しみのひとつだった…なんて書くとものすごい年寄りのように思われちゃうかもしれないけど、私が中学の頃まではまだみんな映画館へ頻繁に足を運んでいた。

すなわちビデオが出てくる前までの話しだ。

それより20年ぐらい前にテレビが現れた時に映画はもっと大きなダメージを受けたワケだが、ビデオの出現によってその打撃は決定的なものになり、映画館は次々と姿を消した。

さらにはインターネット。もうVHSが絶滅したなんて考えられないよね。「ベータマックス」なんて言葉を知っている若い人は一人とていまい。

昔はどんな町にも映画館があった。そこらの商店街の中にもあって、ごく普通に営業していたものだ。「豪華三本立て!」なんていってね。連続して三本も観ようものなら、尻はタマッタものではなかった。

それだけ映画が生活の中に浸透していただけに、映画に使われた音楽も歌謡曲のように普通に親しまれていた。

「太陽がいっぱい」、「ララのテーマ」、「タラのテーマ」、「野生のエルザ」、「ブーベの恋人」、「シェルブールの雨傘」、「ムーン・リバー」…若い人はまったく知らないだろうナァ。私は口ずさめる。

私の両親世代、そうだナァ、昭和10年代生まれの人はみなさんご存知だと思う。映画が大きな娯楽だった世代の方々だからだ。

あれらの名曲はどこへ行ってしまったのだろう…。

別の言い方をすると、その方々はいい音楽をたくさん聴いた世代の方でもある。

そして、ステレオがある家にはきっとこの手の「魅惑のスクリーン・ミュージック」の類のレコードがあったハズだ。

ああ、「昭和」はいいナァ。

こういう音楽もやがては忘れ去られ、消滅していく運命にあるのだろうナァ。

考えてみると、映画音楽っていうのはクラシックやジャズと違って、それ単体で成立しにくいものだから存続が難しいよね。

音楽のジャンルは問わないけど、誰かが題材として取り上げるか、せいぜい「映画音楽の夕べ」のようなコンサートで聴くかしか触れる機会がないもんね。

チョット脱線。

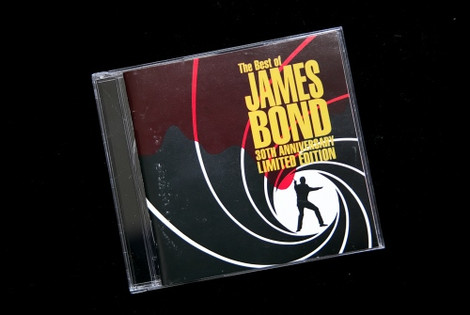

下は最近買った007の30周年を記念した2枚組のテーマ・ソング集。007シリーズも名曲の宝庫だ。

それにまずジャケがいい。

007映画でおなじみの銃身から見たジェイムス・ボンドのシルエット。ちゃんと血もしたたり落ちている。

子供の頃、この渦巻きはなんじゃろな?と思っていた。

コレはみなさんご存知の「施条(しじょう)」というヤツ。発射される弾丸にヒネリを加えることによって弾道の安定性を図る銃身の内側に刻まれたらせん状の溝だ。英語では「ライフリング」という。

弾丸に回転を加えるために必ず銃身の内径は弾丸の外形より小さくできていて、そのため発射された弾丸にはこの施条の痕が刻まれる。「施条痕」というヤツね。

よくこの「施条痕」を調べると使用した銃がわかる…てなことを映画やドラマで見るでしょう?

アレ、どうしてわかるのかすごく不思議に思っていだったんだけど、今回調べていてビックリした。

もちろん、弾丸が銃身を通過する時に施条が何らかの番号や模様をつけたりするなんてことはできない。

弾丸の速さは44マグナムで時速1,296km、ライフルでは時速3,000kmを優に超す。そんなものに番号を打つことは不可能だ。

しからば、模様をつけるとなると施条の形をひとつひとつ変えることになり、そんなことをしたらコスト倒れしてしまう。

それでどうなっているかというと、施条を刻む工作機械の刃がどうしても刃こぼれをしてしまうため、完璧に同じ条件で施条を刻むことができない。

このことが結果的に形状が微妙に異なる施条を銃身内部に刻むことになり、弾丸についた施条を調べれば、指紋のように銃をアイデンティファイできるのだそうだ。

現在は工法が異なるそうだが、それでもこの施条痕によって銃の個別判定ができるらしい。

あ~、こういうことを知るのは楽しいな~。

で、007。

子供の頃は夢中になって観たものだけど、今となってはさすがに荒唐無稽でチョット…ね。

でも最初の方の作品は音楽が実によかった。

だいたいこの「ジェイムス・ボンドのテーマ」があまりに素晴らしい。

Shirley Bassey、Tom Jones、Nancy Sinatra…『死ぬのは奴らだ』でPaulにやらせたところなんかいいセンスだよね。今にして思うとこのロジャー・ムーア演ずる二代目ボンド(ジョージ・レイゼンビーは除く)の第一作目で、「ジェイムス・ボンド=ショーン・コネリー」のイメージを少しでも払拭するためにPaulを起用して話題をづくりに務めたのではないだろうか?

かつてMarshallのデモンストレーターをしていた現Procol Harumのギタリスト、Geoff Whitehornがかつて、「シゲ、世界で一番カッコいいコード知ってるかい?」と私に尋ねてきたことがあった。

「イヤ、知らない。教えて!」と答えて彼が弾いて見せてくれたのは、「Baug/E」とでも言おうか、6弦のEの開放にBaugを乗っけたボイシング。

すなわち「ジェイムス・ボンドのテーマ」のあの締めのコードだった。

このテーマを作曲したのはMonty Normanというイギリスの作曲家で、監督のイアン・フレミングがそれを気に入らず、後に007映画の音楽を多数手がけたJohn Barryに再アレンジを依頼したところ今の形になった。

結果、作者はJohn Barryということになって、お定まりの裁判沙汰になったとサ。こんな話ばっかり。

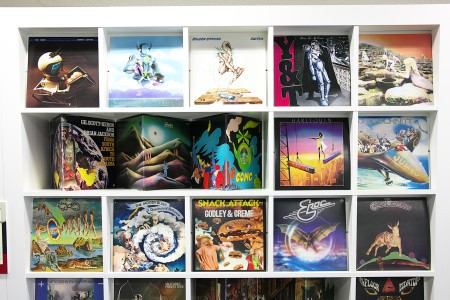

ま~、映画音楽のレコードの教科書のようなジャケットですな~。

ま~、映画音楽のレコードの教科書のようなジャケットですな~。

MGMでまとめたミュージカル曲集。MGMミュージカルといえばやっぱり『雨に唄えば』ということか?

このすぐ下に『ザ・ブルース・ブラザーズ』を持ってきた。この種明かしは後で…。

このレコード、収録曲を見るとなかなかにホネのある内容になっている。

考えてみるとこういうの誰が買っていたんだろうな…。ま、映画マニアってことになるんだろうけど、上に出ていたような「珠玉の~」みたいな映画音楽の特集盤の購入者とは違うような気がする。

とにかくですね、当該の映画を観ていようが、いまいが、私の感覚なんかではこの辺りの音楽を聴くことを強くお勧めしますね。

人生が豊かになります。

私は月に一回だけ中古レコード屋に繰り出して音楽の買い出しをするのを唯一無二の楽しみにしているのね。

買うモノは一切キマっていない。

何を見るかというと、まずジャズのコーナー(「エサ箱」という表現は好きじゃない。さんざん漁ってきたから…)から始まって、お店のディスプレイに沿って、たま~にブルース系をチラっと見て映画音楽⇒民族音楽⇒クラシック⇒日本のロック⇒海外のロック⇒プログレッシブ・ロックと回る。ヘヴィ・メタル系のロックは必要なアイテムがある時にだけピンポイントで探す。

一番時間をかけて丹念にチェックするのはジャズなんだけど、だいたい全部で二時間チョット。

よって一年のうち丸一日強はCDを探している計算になる。

以前に比べれば断然短くなった。

希少盤だ、レア盤なんてのはよっぽどのことが無い限り買わない。高いから。

何年も探し続けて、もしこの場を逃したら一生お目にかかれないな…というヤツにはそれなりにお金を払うが、後は立ち喰いの天玉そばより安く味わえるような、誰も買い手がつかないようなマイナー盤を買い漁っている。

「花より団子」の権化みたいなものだ。だってもう定番、有名盤の類はもういいでしょ。卒業。

それよりも無名でも何でもいいから、一枚でも一曲でも多くのいい音楽を聴いて死んでいきたいと思っているのだ。

今私の目の前にはまだほとんど手付かずの大きな山脈があって、今ヘンなルートで登頂を試みようとしているのがクラシック音楽。

それと少しでも標高の高いところに行きたいと願っているのがミュージカルなのだ。

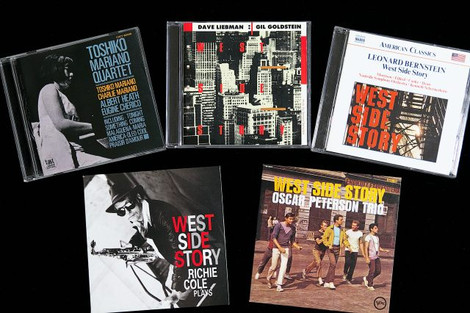

だから、どんな話か皆目見当がつかない知らないミュージカル作品のサウンドトラックでも適正な価格(二束三文ということ)で見つかれば即買いするようにしている。

結構前の話しになるが、イタリア映画のサウンドトラックをゴソっと買ったことがあった。イタリア映画なんて『黄金の七人』以外まず見ないんだけどね。

買い込んだ理由のひとつは、その『黄金の七人』のArmando Trovajoliの作品がたくさん含まれていたいたこと。

この人は元々ジャズ・ピアニストなんだけど、ジャズ・ピアノのYngwieよろしく、愉快痛快、モノスゴイ早弾きを得意としている人で、映画音楽作家としてだけでなく、ピアニストとしても好きだったから。

もうひとつはジャケットというか、雰囲気がメチャクチャおしゃれだったのね。

内容はと言えば、決して喜ばしいものではなかったです。

でも、新しい音楽が聴けたのでOKとした。

こんな具合でミュージカル作品も集めようとしているんだけど、元々聴いている人が少ないのか、なかなか出て来ないね。

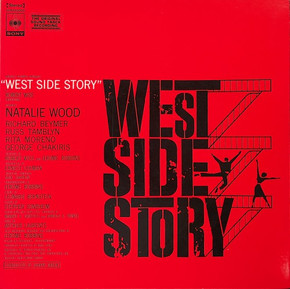

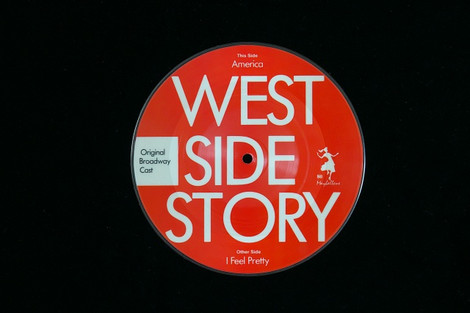

この時代、1920~1950年代のアメリカ人が作った音楽は本当に素晴らしいと思うね。実際はユダヤ人ということになるんだろうけど、ポピュラー音楽の美しさや楽しさがすべて詰まってる。

ティン・パン・アレイ・ミュージックというヤツね。

デス・メタルでも何でもいいから好きなロックを聴く傍ら、こうしたアメリカが本当に文化的な「力」を持っていた頃の音楽も聴くといい。

もう一回いうけど、人生が豊かになります。

ああ、この項誰も読まないだろうな…。

おもしろかったネェ、『ザ・ブルース・ブラザーズ』。

みなさんが好きなのはどのシーン?

私はRay Charlesんトコかな?Arethaのところも滅法カッコよかった。

この映画がどうしてこんなにもカッコよく、そして楽しく作られたのかを考えてみるに、要するに50年代のミュージカル映画の文法に忠実に沿ったからではないだろうか?

スリル、お笑い、オフザケ、そして極上の音楽。出て来る音楽はR&Bでジャズではないが、映画のリズムとしては昔のミュージカル映画にソックリだと思うんだよね。

ところで、この2枚を並べた理由は…知ってる人は知ってるでしょう。

上の『雨に唄えば』のヒロインはデビー・レイノルズ。

下の『ザ・ブルース・ブラザーズ』の紅一点、バズーカ砲でジョン・ベルーシをつけ狙う謎の女を演じたのは『スター・ウォーズ』の「レーア姫」を演ったキャリー・フィッシャー。

この二人は母娘なのね。

そんだけ。

キャリー・フィッシャーのお父さん、すなわちデビー・レイノルズのダンナはエディ・フィッシャーという大歌手だった。

このオッサン、デビー・レイノルズの後、エリザベス・テイラーやコニー・スティーブンスと結婚してるんだゼ。

ジャケットについて何にも書かないけど、ま、いいでしょ。見ての通りだから。

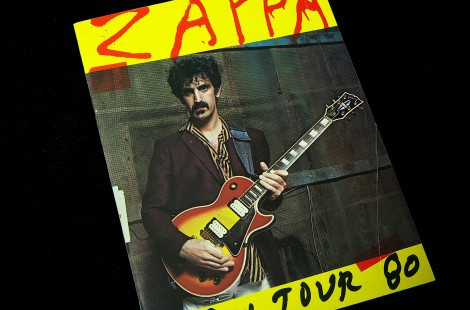

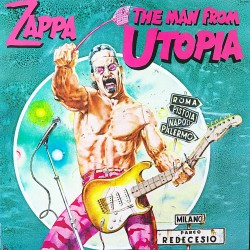

ベルーシについてひと言…「Samurai Be-Bop Musician」には死ぬほど笑った!あの頃はZappaもまだ元気だったんだよ。

そうそう、ここコレで終わろうと思ったんだけど、ひとつ思い出した。

『Staturday Night Live』で「Samurai Delicatessen」とかいうコントがあったでしょ。ベルーシ扮する侍の格好をした総菜屋の店員がやたらとチーズバーガーを出したがるヤツ。

あの中で、サラリーマンが朝食に何か注文しようとすると、ベルーシがチーズバーガーを勧める。

するとそのサラリーマンは「イヤ、朝からチーズバーガーは食えんよ…」と断る。

コレね、若い頃、初めて見た時結構ビックリしたの。

アメリカ人って朝から晩までハンバーガー食べてもゼンゼン平気な人種かと思っていた。それが、朝はハンバーガーを食べないだなんて信じられない!というワケ。

その後、たくさんのアメリカ人の友達ができて、何人かに「朝からチーズバーガーを食えるか?」と訊いてみたが、全員「食えない」と言っていた。

それどころか、連中は何とはなしにハンバーガーをバカにしているような感じすらあるな。「貧乏人の食い物」的な扱いだ。

一度、ニューヨークで、現地の白人のアメリカ人の友人から「シゲ、朝は何を食べた?」と訊かれ、たまたま「M」の字のハンバーガーを食べたのでそのことを告げると、かなりのいきおいで「What? #$%& is the most humble food on the planet!(ナニ?#$%&は地球上で最も卑しい食べ物なんだぞ!)」といわれたことがあって驚いた。そこまで言うか?みたいな。

私の友人だからもちろん金持ちではない。

私の経験からすると、中流気取りのアメリカ人ってすごくエリート意識があるように見えるね。その典型がこの「ファスト・フードは食わない」宣言。

それと、「好きな音楽は?」と訊くと「クラシック」って答えるヤツ。ウソこけ!レディ・ガガで喜んでるクセに!

ま、そういう自分も大して変わらんか?

そこへ行くとイギリス人は「バーガー、バーガー」って喜ぶよ。

ひとつイギリスでヤラれたのがメニューに「Beefburger」というのがあって、こっちとしては勝手ながら「薄切りの牛肉と玉ねぎをニンニクと醤油で炒めてパンに挟んであるヤツ」と想像してた。ま、そんなもん出て来るわけが全くないんだけど、和食に飢えるともう脳ミソが暴走しちゃうワケ。

で、出て来た。

必要以上に熱した厚手の白い皿の上に乗っていたものはただのハンバーガーだった。

ガッカリしたな~。イギリスで「バーガー」の名の付くものはみんな「ただのハンバーガー」ということを覚えた。

話はアメリカに戻って…20年近く前にニューヨークに行った時、セントラルパークで昼食を摂っていたらホームレスっぽい黒人に話しかけられた。

別に危険な雰囲気はまったくなく、お互いの食べ物の話になった。その人言ってたな「オイラぁ、バーガーが大スキだァ。ハンバーガーがあれば他に何もいらねェ。毎日3回ハンバーガー食っても飽きネェ」…ゾっとするわ。

その人、ハンバーガーも買えなかったのかなァ。その割にはしきりハトにエサを与えていたっけ。そのエサ代でバーガー買えばいいのに。

私は観てないけど、この映画ハヤったよね~。

「1978年10月 来日 オリビアが運んできた秋…」。オリビア・ニュートン・ジョンの故国では春だわね~。

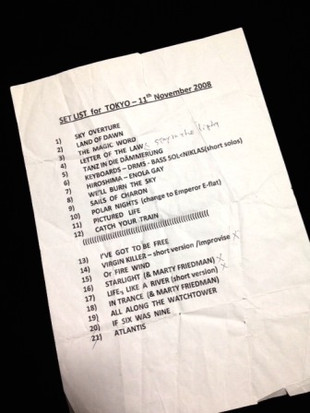

記録をひも解いてみると、この78年の来日では、新潟、金沢、京都、盛岡、和歌山、大阪、岡山、福岡、名古屋、横浜と回り、東京はナント武道館2デイズだった。

どーよ、この人気ぶり!

スゴかったんだから。

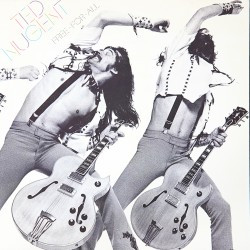

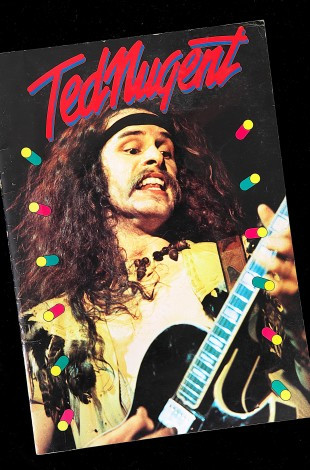

アタシャ、ゼンゼン興味なくて、1978年に行ったコンサートといえば…

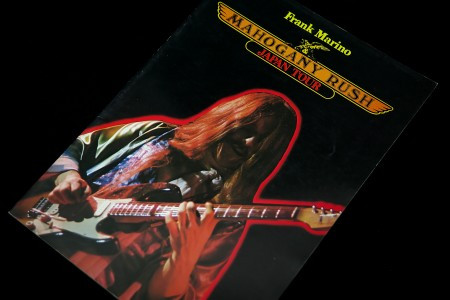

ELO、Foreignor、Cheap Trick、Ted Nugent(以上、すべて武道館)、Rick Danko、Van Halen、Little Feat、Wishbone Ash、Genesis、Frank Mario & Mahogany Rushってとこか…。

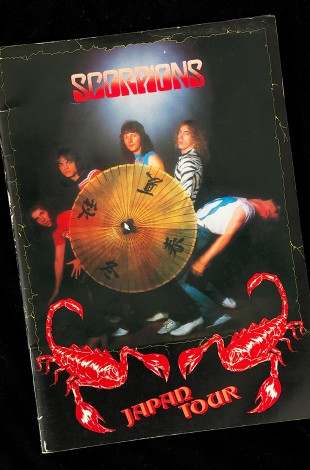

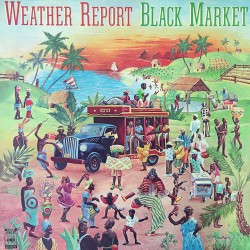

見逃して悔しいのはScorpionsの初来日とWeather Reportだな。

Olivia Newton Johnはチョット違うけど、昔はいつも外人アイドル歌手ってのがいたよね。アグネス・チャンなんてのはその草分けになるのかな?

私の世代では、マギー・ミネンコとかルネ・シマールとか、インド人チャダとかいうのもいた。

ハーフ・タレントなんてのも一時は盛んだった。キャロライン洋子とかシェリーとか、ヒデとロザンナなんて足して2で割ればハーフだし。ゴールデン・ハーフなんて名前からしてスゴかった。

今は完全にボーダーレスになっちゃって、日本人が外人に漢字を教わって笑ってるぐらいだかね。

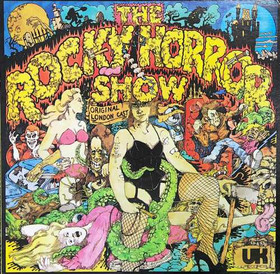

映画『ロッキー・ホラー・ショウ』はよく観た、ビデオで。残念ながら映画館で観たこともなければ、舞台を観たこともない。

コレに近づいた理由は私の場合、「なぞなぞ商会」だったんだよね。高校生の時、なぞ商が「Time Warp」と「Sweet Transvestite」を日本語で演っているのを見てそれで興味を持った。

「Science Fiction, Double Feature」から始まっていい曲が目白押しなんだけど、途中からチョット苦しくなってくるのが私の正直なところ。

ジャネットが歌う「Toucha-Toucha-Touch Me」で持ち直すが、何となく尻すぼみ感を強く感じる。

以前ROLLYさんと話しをした時にこんなことをおっしゃっていた。「あの映画は質感が『キャバレー』にソックリなんですよね」…ROLLYさんはフランクフルター博士も舞台で演じているし、Orquesta Libreというグループとの活動では『キャバレー』の曲もレパートリーに取り入れているほどなのできっとそういうことに違いない。

それにしても海外でのこのミュージカルの時空を超えた浸透度たるや信じがたいものがある。

40~50代の人が「Time Warp」に合わせて腰に手を当てたり、左へジャンプしたりするならわかる。

その世代の人たちの多くは高校の卒業記念のダンス・パーティでこれを踊るからだ。いわゆる「プロム」というヤツ。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のアレね。

我々で言えば町内の盆踊りで覚えた「東京音頭」か「ソーラン節」といったところか…。

ところが…だ。

今、日本に来ている20歳そこそこのアメリカの女の子に尋ねたところ、今はプロムで踊ることはなくても「Time Warp」を知っていて、踊ることができるのだそうだ。

それと、今年の5月にイギリスへ行った時に出席したパーティのディスコタイムでも老若男女を問わず皆さん「Time Warp」に合わせて踊り狂っていた。

この作品、映画のおかげでアメリカ製だと思っている人も多いようだが、ロンドン・ミュージカルだ。

初演は193年。スローン・スクエアにあるロイヤル・コート・シアターだった。

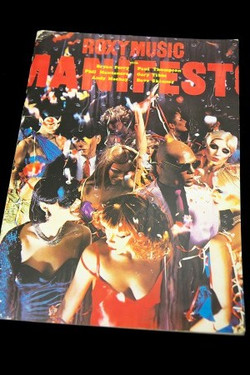

この下のアルバムはそのオリジナル・キャストの音源。いいジャケットだ。

今、ここでは右下の「UK RECORDS」というロゴに注目しておいてね。

世界中で焼直して上演された人気作品だけあっていろいろなバージョンの音源がリリースされている。

世界中で焼直して上演された人気作品だけあっていろいろなバージョンの音源がリリースされている。

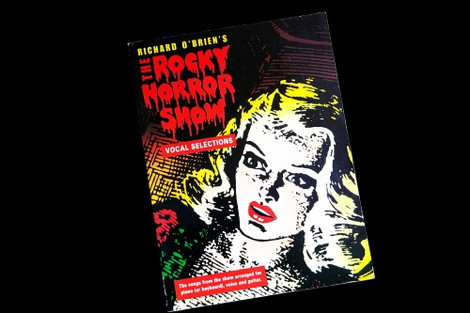

下は上の他に私が持っている音源。

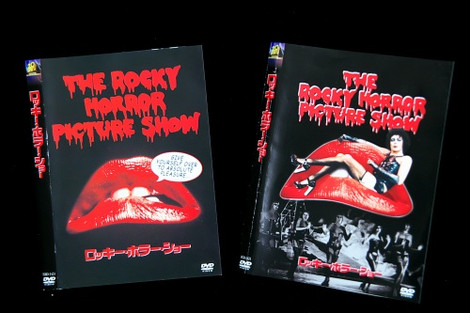

左が映画のサウンドトラック盤。1975年。

右は1974年のOriginal Roxy Castバージョン。

こんなスコアも持ってる。Roxy CastのCDと一緒にブロードウェイで買った。中野のブロードウェイじゃないよ、ニューヨークのブロードウェイ。

こんなスコアも持ってる。Roxy CastのCDと一緒にブロードウェイで買った。中野のブロードウェイじゃないよ、ニューヨークのブロードウェイ。

当然DVDも…2枚持ってる。

当然DVDも…2枚持ってる。

それにしてもこの作品は何だってこんなにイメージに統一性がないんだろう。

どこかのつけ麺屋さんみたいだ。名前は同じだけど店のつくりがてんでバラバラ…みたいな。

最後にひとつ…舞台でも映画でも主役を務めたTim Curry。天下のフランクフルター博士と『ホームアローン2』で出くわしてビックリ。

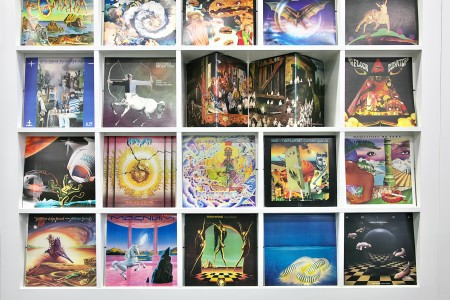

おそらく人生のうちでもっとも数多く聴いたアルバムの上位に喰い込む作品の一角。10ccのサード・アルバム、タイトルもズバリ『Original Soundtrack』。…といっても何かの映画のための音楽ではない。

おそらく人生のうちでもっとも数多く聴いたアルバムの上位に喰い込む作品の一角。10ccのサード・アルバム、タイトルもズバリ『Original Soundtrack』。…といっても何かの映画のための音楽ではない。

これと次作の『How Dare You!』はほんとに大好きでよく聴いた。

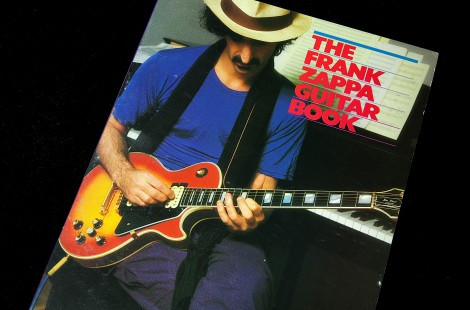

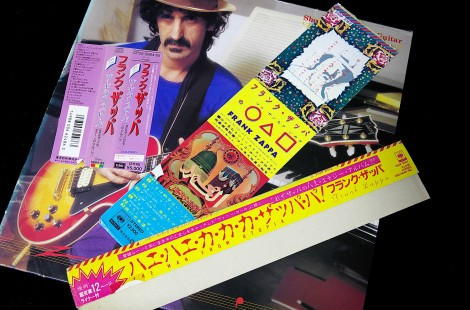

ヘタするとFrank Zappaを除くと私は初期の10ccが一番好きなのかもしれない。とにかくこうした頭を使ってこねくり回して作り込んだ音楽が好きなのだ。

前作『Sheet Music』からジャケットのデザインを担当したHipgnosis。イラストはHumphrey Oceanというイギリス人。

この人、Kilburn and the High Roseというパブ・ロックのバンドでベースを弾いていたことがあって、1973年のThe Whoのクリスマス・ツアーの前座を務めたことがあるそうだ。

また、ロンドンのナショナル・ポートレイト・ギャラリーに飾ってあるSir. Paul McCartneyの肖像画のうちのひとつはこの人の作品。世界に冠たる国立の肖像画美術館だからね、かなりすごいことだ。

ジャケットのアイデアはHipgnosisのAubley Powell。彼は作品のタイトルを聞いて、まず映画制作の関係の絵面にすることにした。マァ、誰でも思いつく。

そこで、このジャケットにある「スタインベック」と呼ばれる16mmフィルムの編集機をフィーチュアすることにし、実機を写真に撮った。

それをOceanに見せて、「可能な限り写真通りに鉛筆でイラスト化して欲しい」と頼んだ。

ちなみに35mmフィルムの編集機はMoviola(ムビオラ)という。黒澤明の関係の本に何回も出てくるので聞き覚えがあり、思い出して調べてみた。ほとんどの黒澤作品で記録を担当した野上照代によれば、黒澤さんは撮るたびにムビオラを除き込んで、丹念に画像をチェックするのが常だったという。

ところで、このジャケットの馬に乗っているカウボーイは誰だ?

これは誰のアイデアかは知らないが、1959年の『胸に輝く星』というヘンリー・フォンダ主演の映画のヒトコマで、描かれているのはアンソニー・パーキンス。

そう、ノーマン・ベイツがカウボーイ役を演っていたこともあったのだ。

アンソニー・パーキンスもハンサムで長身のいい役者だったが『サイコ』のノーマン役があまりにも強烈で、そのイメージが強すぎて他の役が出来なくなっちゃった。

パーキンスには気の毒だが、ヒッチコックさすがのキャスティングといわざるを得ない。

この作品を発表する前、10ccは名付け親でもあるJonathan KingのUK Recordsと契約をしていたが、別のレコード会社に移りたがっていた。

このJonathan Kingは10ccだけでなく、Genesisを発見してそのバンド名を与えたり、Bay City Rollersの最初のヒット曲「Keep on Dancing」をプロデュースしている。

また、それこそ興行二日目にオリジナルの「Rocky Horror Show」を見てビビビと来たのか、後援を申し出て20%の興行権をゲットしたそうだ。よって、上のロンドン・キャストのアルバムのプロデューサーはJonathan Kingとなっている。

だから前項で「ロゴに注目」と言ったのね。

マァ、とにかく目先のきく人であることは間違いない。

ところが、当時の10ccはこのKingと手を切りたがっていた。しかし、先立つものがない。

そこで中心メンバーであるEric Stewartがフォノグラム社が10ccを欲しがっていたことを思い出し、「I'm not in Love」を聞かせたところ、「金に糸目はつけない!」と100万ドルをもってして10ccとの契約をUK Recordsから奪取したのだそうだ。めでたしめでたし。

参考までに…このアルバムのレコーディング・エンジニアはEric Stewartが担当している。

ま、確かに「I'm not in Love」はいい曲だ。

でも、私は大した思い入れがない。

10ccを初めて聞いたのは中学3年生の時で、彼らのライブアルバム『Live and Let Live』が出た時だった。それで一曲目の「The Second Sitting for the Last Supper」にブっ飛んだ。

「世の中にこんなにもカッコいい曲があるのか!」

それですぐに全アルバムを揃えた…といっても『Deceptive Bends』までの6枚っきりだったが…。

どちらかというと『How Dare You!』の方がよく聴いたかもしれないが、いずれにしても『Original Soundtrack』と『How Dare You!』は10ccの東西の横綱だ。

その後、5ccになって『Bloody Tourist』が出て期待して臨んだが、全然おもしろくなかった。

さっきのElton Johnじゃないけど、どうしてこうも急にパタッと魅力がなくなるかな~。

このアルバム、名曲が目白押しで、大作の「Une Nuit A Paris」、楽しい「Life is a Minestrone」、大好きな「The Second Sitting for the Last Supper」、映画のタイトルが出てきてうれしいカンツォーネ仕立ての「The Film of my Love」等々、今でもひっぱり出してきては聴いている。「Blackmail(ゆすり、脅迫)」という英単語を覚えたのもこのアルバムだ。

こうしてみると、やっぱりLol Creme&Kevin Godley組の方が好きなんだな。

初めてロンドンに行った時、ホテルの部屋に入るなりつけたテレビから流れてきた曲が「Life is a Minestrone」だったことはもう何回も書いた。

一生聴き続けるアルバム。

ナショナル・ポートレイト・ギャラリーに飾ってあるHumphrey Oceanが描いたPaul McCartneyの肖像画とはこれ。

ナショナル・ポートレイト・ギャラリーに飾ってあるHumphrey Oceanが描いたPaul McCartneyの肖像画とはこれ。

こないだ行った時に撮って来た。

ここの美術館にはもう一枚、若き日のPaulをデフォルメして描いた肖像画がある。

このアルバムについてはコチラをご覧くだされ。

このアルバムについてはコチラをご覧くだされ。

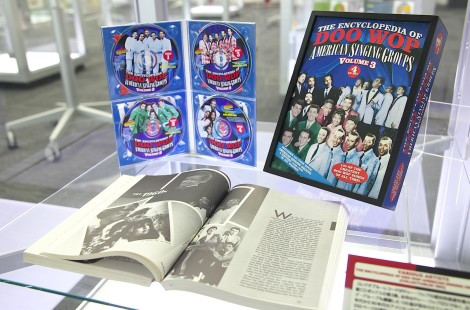

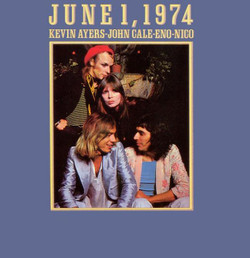

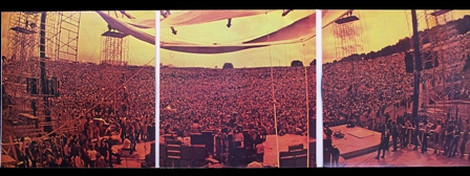

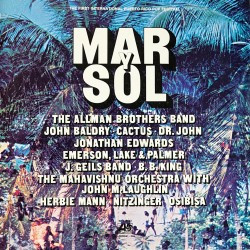

「Big Sur Festival」というのは1964~1971年にカリフォルニアのBig Surというところで開催されたフォーク色の濃いフェスティバル。

「Big Sur Festival」というのは1964~1971年にカリフォルニアのBig Surというところで開催されたフォーク色の濃いフェスティバル。

1969年にはウッドストックの一月後に開催されたが、そう大きな話題として取り上げられることもなかったらしい。

これは1971年の最終回のもようを収めたライブ・アルバムで、Joen BaezやBlood Sweat & Tearsといったウッドストックでの成功組が出演して話題になったようだ。

どうでもいいけどきれいなところだネェ。混んでてイヤだけど…。

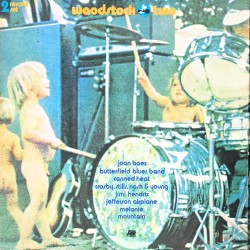

1965年、カリフォルニアのワッツ市というところで大規模な黒人の暴動事件が起きた。その7年後にワッツ市の人々を称賛するためにStax Recordが企画したコンサートが「Wattstax」。

1965年、カリフォルニアのワッツ市というところで大規模な黒人の暴動事件が起きた。その7年後にワッツ市の人々を称賛するためにStax Recordが企画したコンサートが「Wattstax」。

そのもようが映画となり日本では1973年に公開された。

ジャズ以外の黒人音楽にまったく疎い私ですら知っているような豪華な出演者陣だが、知ったかぶりは避けることにする。

Wattstaxコンサートは「黒いウッドストック」と呼ばれたらしく、そのせいかどうかはわからないが、よく『ウッドストック』と二本立てでやってたっけ。『ワッツタックス』か『バングラデシュ』。

中学の時に九段会館でこの映画を見ているハズなのだが、きれいさっぱり記憶がない。

そのころからコレ系の音楽がダメだったのね、ワタシ。

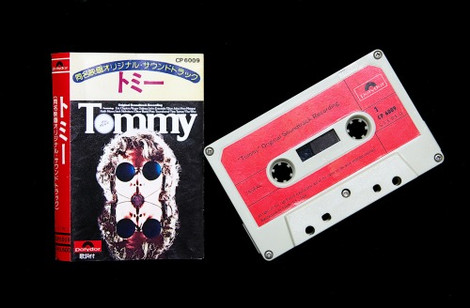

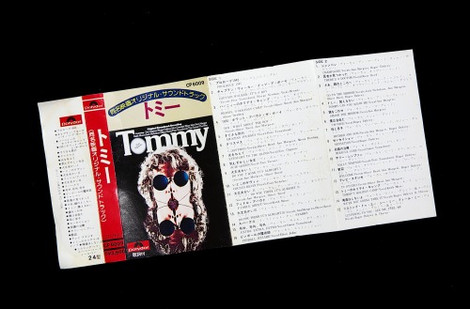

映画『トミー』は好きだった。

映画『トミー』は好きだった。

中学一年の時に日比谷のスカラ座に観に行った。

「刷り込み」っていうのか、The Whoの『Tommy』より、私にとっては映画のサウンドトラックの方が『トミー』なんだな。

映画を観に行ってお小遣いをはたいてミュージック・カセットを買った。

映画を観に行ってお小遣いをはたいてミュージック・カセットを買った。

LPに比べて憐れな装丁だ。

LPに比べて憐れな装丁だ。

レコードプレイヤーを持ってなかったのでカセットを買うより仕方なかったのだ。

『Tommy』のことはアチコチで書いているのでもう書かない。最近の記事のリンクだけ貼っておくことにしよう⇒コチラ。

ちょっと付け加えておくと、このサントラの演奏にはNicky Hopkins、Ron Wood、Kenny Jonesらが参加している。

映画のピンボール対決のシーンではPete Townshendが出ているが、「The Pinball Wizard」の演奏はElton John Bandによるものだそうだ。

また、すべての曲でPeteがギターとシンセサイザーをオーバーダブしているらしい。

どうしてみんなコレやりたがるかネェ?

どうしてみんなコレやりたがるかネェ?

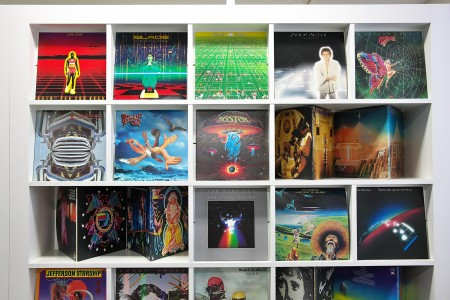

オーケストラ・バージョン。

ジャケットはとてもいいね。パチンコの玉?いえいえ、ピンボールの玉でしょ。

デザインと写真はTom Wikesというアメリカのデザイナー。

先ごろコロンビア・レコードの諸作のジャケット・デザインを数多く担当したJohn Bergという人が亡くなったが、このTom Wikesという人もいい加減すごい。

何をやった人か並べようものならすぐに紙幅が足りなくなっちゃう。でもちょっとやってみると…

The Rollings Stones : Flowers, Beggars Banquet

Captain Beefheart : Safe as Milk

Roger Nichols & The Small Circle of Friends

Van Dyke Parls : Song Cycle

Janis Joplin : Pearl

Dr. John : Gumbo

George Harrison : Darl Horse, All Things Must Pass

ええい、やっぱ面倒くせぇ!

とにかくあまりにも有名なアルバムが多くてキリがありゃせん!

そういう人がデザインしたジャケットなのだ。

こういうオーケストラものって物珍しさで買って聴いてはみるんだけど、二回は聴かない。それが私のやり方。

もうイッチョThe Whoでコレ。

もうイッチョThe Whoでコレ。

原作はご存知『Quadrophenia(四重人格)』。

皆さん、この映画どう?好き?

60年代のロンドンの雰囲気が伝わる部分はうれしいが、映画としてはな~。

正確には覚えていないが、「ソイツをどこで手に入れた?」、「ブリクストンさ」とドラッグのやり取りするシーンが冒頭にある。

何年か前に行ったけど、やっぱりブリクストンってガラ悪いんだね~。その時のようすはコチラでレポートしているので是非。イヤ、別に危険な目には遭っていませんから。

ブリクストンはDavid Bowieの地元だ。

裏ジャケを見るとブライトンの海。

裏ジャケを見るとブライトンの海。

ブライトンはこの映画の第二の舞台だからね。

きれいなところでね~。

きれいなところでね~。

このずらりと並んだ建物のうちのひとつがSting扮するベルボーイが働いていたホテルなハズ。

ちなみに、最後に主人公のジミーがオートバイごと突っ込む白い崖の場所はブライトンよりもう少し東へ行ったセブン・シスターズというところだ。

ご多分にもれずSteely Danは大好き。

ご多分にもれずSteely Danは大好き。

だから「FM」という曲も好き。

でも、この映画って何だったのかしらん?コレも「この映画を観た」って人に会ったことがない。

…と思ったら日本では未公開のままらしい。道理で…。

しかし、すごい顔ぶれだよね。このサントラは全米ヒットチャートで5位まで上がったらしい。

帯を見ると「ロードショー誌」が推薦しているようだけど、公開もしない映画なのに無責任じゃない?

この「FM」という曲の中に「Kick off your hi-heel sneakers」というクダリがあるが、「hi-heel sneakers」というのはTommy Tuckerというブルースの人の1963年の曲の名前。作曲はRobert Higginbothamという人。イコール。Tommy Tucker。

私がこの曲を知ったのはBlue MitchellというジャズトランぺッターのBlue Note盤。この人のコンボには若き日のChick Coreaがが在籍していたことはよく知られている。

コレはおもしろかったな~。ラルフ・マッチョがすごくよかった。

コレはおもしろかったな~。ラルフ・マッチョがすごくよかった。

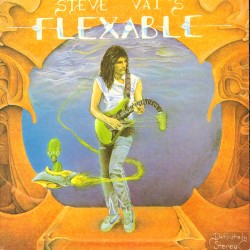

でもそれよりカッコよかったのがSteve Vaiだよね、Jack Butler。

ギター勝負のところはVai自身が弾いているのはおなじみだけど、クラシック・ギターは誰が弾いているか知ってる?

William Kanengiserという人。

私も「胸を張って知ってます!」というほどじゃ全くないんだけど、以前従事していた仕事でこの人の教則ビデオを扱っていたので名前は知ってる。

「あなたもクラシック・ギターが弾ける!」みたいな内容だったように記憶している。

「♪パララバイラバンバセネセシータウナポカデグラシア、ウナポカデグラシアパミパティーナヤリバヤリバ~」

「♪パララバイラバンバセネセシータウナポカデグラシア、ウナポカデグラシアパミパティーナヤリバヤリバ~」

まだできる。

コレ、もしかしたら私が全部歌える唯一の外国語の歌かもしれない。

長野のパブでハコバンをやっている時に覚えた。この曲の歌だけはナゼか私が担当していたのだ。

曲は「La Bamba」。おかげでカラオケでやるといつもよくウケた。

この映画は「La Bamba(元はトラディショナル)」や「Come on, Let's Go」や「Donna(私にとっては10ccなんだけど…)」のヒット曲で知られるRichie Valensの伝記映画。

テレビで見たのか、安いビデオで見たのか覚えていないが、コレが結構よくできていておもしろかった。

この手の映画ではJerry Lee Lewisの半世紀『グレート・ボールズ・オブ・ファイア』ってのもなかなかにヨカッタことを付け加えておこう

映画でRichieを演じるのはルー・ダイアモンド・フィリップス。そりゃカッコいいワイ。

映画でRichieを演じるのはルー・ダイアモンド・フィリップス。そりゃカッコいいワイ。

でもね、実際のRichie Valensはハラペーニョ大盛のドンタコス風だ。

この人、不幸にも1959年に飛行機事故で18歳で亡くなってるんだよね。

となるとこの写真は最も年長で撮られたとしても18歳…マジか。

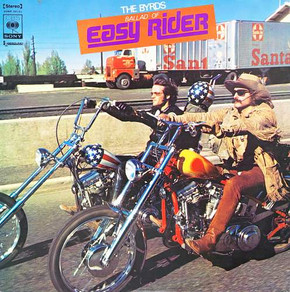

<前編>にも記した通り、サントラ盤は映画のワンシーンを使用したジャケット・デザインが多いのであまり書くことがなく、特に最後の方は内容が薄くなってしまった感があるがご容赦頂きたい。

<前編>にも記した通り、サントラ盤は映画のワンシーンを使用したジャケット・デザインが多いのであまり書くことがなく、特に最後の方は内容が薄くなってしまった感があるがご容赦頂きたい。

もうちょっと書けたらモア・ベターだったんだけど…。でも、イヤぁ、映画ってホントにいいもんですね。それでは<後編>でPCの前のあなたとお会いしましょう。

それでは皆さん、さよなら、さよならん、さよなら。

そういえば、映画評論家っていう人たちもめっきりテレビに出なくまりましたナァ。

評論すべき映画がないんだろうナァ。

Music Jacket Gallery展示の詳しい情報はコチラ⇒金羊社MJG常設展

<つづく>

※本展示は2013年12月に終了しています。現在の展示内容は上記の金羊社ウェブサイトでご確認ください。

※ジャケット写真はすべて展示品を撮影したものです。また、斜めのアイテムは植村コレクションではなく、私の私物を勝手に付け加えたものです。