【Music Jacket Gallery】サマー・ジャケット特集 <中編>

いつもは3本立の【MJG】レポート。チョット今回は取り上げるアルバムの数が少なかったので2本立てにしようかと思った。

それでも存外にボリュームが少なくなりそうだった。

わかってますよ…どうせみんな言うんでしょ?「ナンダ、今回は短いじゃん!」って。

わかりましたよ、「こっちも意地だ!」ってんで、シャカリキになって<前編>を書いているうちにアッという間に長くなってしまった。

すると今度は、2本立てにしてレコードの解説全部を<前編>に盛り込んじゃうと長すぎるので、強引にチョン切って<中編>をこうして設けてみたものの、見事にボリュームの配分がおかしくなってしまった!つまり<中編>が短すぎてしまったのだ。

そこで大変身勝手ながら植村コレクション以外のアイテムも積極的に盛り込んで調整してみた。(植村さん、ゴメンナサイ!)

でも、本題に関連していることですから許してチョーダイ。

ではさっそく…。

このジャケット昔から好きだった。ものすごく暑苦しい感じがする。メキシコ?今こうして改めて見ると、初期のファミコンの画面みたいだ。

「Yellow Roses」と「Chloe」の2曲がいいナァ。

特にこの「Chloe」という曲はJoe Passが1970年の『Intercontinental』というアルバムで演奏していて、それがまた実にいい。

でもRy Cooderってどうもなじめない。

『Into the Purple Valley』だの『Paradise Lunch』他、有名なアルバムは持っていて、一応は聴いているんだけど…。

ま、ブルースをして熱心に聴くことのないオコチャマな私のことだからアメリカン・ルーツ・ミュージック自体が苦手なのだろう。ジャズは大好きよ。

なのでRy Cooderについて語る資格はない。「んじゃ取り上げるな!」と言われそうだけど、このジャケットは好きだから…。

でも、Ry Cooderってものすごく支持層が厚いよね。聞いた話では、ひとたび来日して全国を回ると会場の手売りだけでCDを3,000枚ぐらいさばいちゃうとか…。

きっとライブに感動して、終演後買うお客さんが多いんだろうね。

Hipgnosisの作品ですな。

String Driven Thingは1960年代から活動するバイオリンを前面に押し出したスコットランドはグラスゴーのフォーク・ロック・バンド。

4枚目のアルバム『Please Mind Your Head』。

コレは持っていないんだけど、一作前の『The Machine That Cried』と本作を挟んだ『Keep yer 'and on it』は持っている。前者は魚、後者は歯磨き粉のイメージを使ったHipgnosisの有名なジャケット。

以前どこかで内容に関して「別段おもしろくない」と書いたような記憶がある。で、普段はまったく聴いたりはしないのだが、今回この原稿を書くに双方を聴き直してみた。

なかなかよろしいな。前言を撤回します。

やっ ぱりGraham Smithのバイオリンが効いている。この人は後にVan Der Graaf Generatorに加入にするが、イギリスの有名な指揮者、John Barbirolli(バルビローリ)の傘下にいてキチンとクラシックを学んだ人だそうだ。スキンヘッドのゴツイ巨漢で、そのルックスとの差がまたおもしろい。

メ ンバーがガラリと変わったため、『Keep yer 'and on it』はサウンドも大幅に変化してビートルズの「Things we Said Today(今日の誓い)」なんかをドッロドロに演ってたりしてて存外におもしろい。また、「Old Friends」という5/4拍子の超ポップチューンも心地よかったりする。

いずれにせよ単なる「フォーク・ロック・グループ」として切り捨てるのはもったいないことがよくわかった。

以前、Led Zeppelinの『House of the Holy』のジャケットに触れたことがあったでしょう。

読んでない人はチョットこれを読んでみて⇒緊急特集!<追補> Hipgnosis Collectionと下町のヒプノシス

それでJimmy Pageがムカっと来てボツにしたデザインがコレなんだそうだ。

ま、コレだけ見てりゃHipgnosisだし、まぁどうってことないんだけど、これが『Houses of the Holy』になっていたかと思うとゾッとするよね。

あの重厚なロックがひと回りもふた回りも軽くなっちゃうような気がする。やはりジャケットというものは重要なものなのだ。

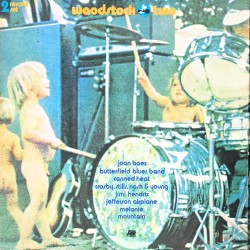

この項を書くのに久しぶりにザッと映画『ウッドストック』を観たんだけど、主宰者のマイケル・ラングがインタビューに答えるシーンで驚いてしまった。

このフェスティバルの経費を訊かれ、200万ドルと彼は答える。当時の200万ドルと言えは当時の為替レートで換算すると7億2千万円。

開催された1969年はアポロ11号が月に行き、東大の入試が中止になった年。流行語は「オー・モーレツ」、「アッと驚くタメゴロウ(ゲバゲバですな)」、「はっぱふみふみ」に「黒猫のタンゴ」だよ。「なつかしい~」と知っている自分の歳にもはや感謝するわ。

大卒の初任給が31,830円。国鉄の初乗りが30円。ラーメンが150円(ウチの方はもっと安かったと思う)、かけそばが80円の時代。

今の貨幣価値につすとザッと30億円ぐらいか…?それでこの若者が「トントンならありがたい」と軽く言ってのける。スケールのデカイ話しだ。

他のシーンではコミューンに暮らすという若いカップルがインタビューを受け、彼氏が言う。

「ナゼ20万も30万も60万も70万もの人がここに集まっていると思う?音楽を聴きに来たていると思うかい?」「いいや、音楽は重要ではないんだよ。みんな生き方を探しに来ているんだ」

その重要でない音楽を共通項に50万人もの人間が集まるなんてことはやはり尋常ではない。50万人といったら赤ちゃんからお年寄りまで、すべての宇都宮市民がウッドストックへ行っちゃったようなもんだ。

ベトナム戦争などの社会的背景があって、今と世情があまりにも異なっていたことは百も承知だが、やはりそれだけ音楽に力があったことは論を俟たない。

ウッドストックについては色々と書きたいことがあるが、キリがないのでそれはまた別の機会に譲ることにする。

さて、この『Woodstock Two』。これは映画に使われていない曲を収めた2枚組アルバム。映画に関係ないので入手する気が起こらず、かなり後年になってCDでゲットした。

私にとって「ウッドストック」は映画の『ウッドストック』なのだ。

なるほど、3枚組の『Woodstock』は「サウンドトラック」をうたっているが、少なくとも私が持っている『Woodstock 2』のCDには「Soundtrack」の表示がしてないわ。

ウッドストックが開催されたのは8月だから自然と今回のテーマ通りの「夏」になるね。

向こうは小さい子をこうして平気で素っ裸にしちゃうんだよな~。

ウンコをするところも含めて、子供が映し出さてJohn Sebastianが歌う「Younger Generation」も忘れられないシーンだった。「助けて!歌詞を忘れた!」

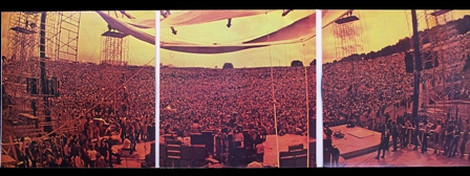

これは3枚組LP『Woodstock』の内ジャケ。LPのサイズはご存知30cm(12インチ)。それが鏡開きになるこのジャケットの全幅は90cm以上になる。壮観ではあるまいか?音楽配信にコレができるかよ!

ウッドストックの思い出についてはShige Blogにも綴っておいた。是非ご覧頂きたい。

<Shige Blog>

我が青春のウッドストック <前編>

我が青春のウッドストック <後編>

名盤が多い中期までのWeather Reportの作品の中でも名盤の誉れ高い『Black Market』。やっぱりタイトル曲のイントロを聴くとウキウキしちゃう。この録音ではJoe Zawinulのキーボードがあの有名なBbのリフを弾いているが、ライブ盤『8:30』ではPeter Erskineのドラム・フィルに導かれたJacoのフレットレス・ベースが疾駆する。コレ、初めて聞いた時。鳥肌が立ったっけナァ。

名盤が多い中期までのWeather Reportの作品の中でも名盤の誉れ高い『Black Market』。やっぱりタイトル曲のイントロを聴くとウキウキしちゃう。この録音ではJoe Zawinulのキーボードがあの有名なBbのリフを弾いているが、ライブ盤『8:30』ではPeter Erskineのドラム・フィルに導かれたJacoのフレットレス・ベースが疾駆する。コレ、初めて聞いた時。鳥肌が立ったっけナァ。

とびきり派手なそのライブバージョンも最高にカッコいいが、このスタジオ・バージョンもスキ。

このアフリカ調のテーマあるでしょ?これ完全にペンタトニックでできているんだけど、コピーしてギターで弾こうとするとなかなかに手ごわい。

ギターはペンタトニック・スケールに滅法強い楽器(ペンタトニックでできているロックフレーズといった方が正確か…)のハズなんだけど、それは視覚面で音列を取りやすいから。

Zawinulのような才人が作ったメロディともなると、アララ不思議、実に弾きにくい。

決して複雑なフレーズじゃないんだけどね。このあたりに鍵盤楽器を学んだ人とサオを握ってペンタトニック一発で勝負してきた人の違いが表れる。

Jacoはこのアルバム中、2曲に参加している。その他の曲でベースを弾いているのはAlphonso Johnson。ドラムはChester ThompsonとMichael Walden。それにパーカッションでAlex AcunaにDon Aliasという目もくらむようなスゴイ面々だ。

この頃のWeatherはヨカッタ。この後もジャズ専門誌でずいぶん長いこともてはやされていたけど、私が夢中になって聴いたのはせいぜい『Heavy Weather』までかな。

それにしてもあの頃のフュージョン・ブームってのはなんだったんだろう。時間とともにこれほど形骸化してしまった音楽ジャンルも珍しい。

やっぱりファッション感覚で展開する音楽は熱するのも早いけど、冷めるのも早いナァ。

何となくイナゴの大群が畑を全部食い荒らしてしまったあとのような…。

「フュージョン」ってのは昔は「クロスオーバー」なんて呼ばれてたよね。その前は「ジャズ・ロック」かな?

アレなんだって「クロスオーバー」って言葉が使われなくなったんだろう?いつしか、「フュージョン」という言葉に定着した。高校の時だったかな?私が「クロスオーバー」という言葉を口にすると「今、フュージョンっていうんだぜ」なんて友達に正されたことがあったな。

きっと「フュージョン」という言葉を使った方がレコード会社が儲かる仕組みだったんだろう。

私は「ジャズ・ロック」が大好きだ。でも「クロスオーバー」は苦手だった。でも「フュージョン」はいいものはよかった。…ええい、もう何でもいいわい!

でもね、思い返してみるとスゴイよ。高校ぐらいの時、高中正義ブームが吹き荒れた。あのパイオニアのCMの効果?私はサディスティック・ミカ・バンドが大好きだったので、まったく受け付けなかった。ハード・ロック一本やりだったし。

ところが、その流行りっぷりたるや、今の音楽事情を鑑みるに想像を絶するもので、高校生のバンド・コンテストがあると複数のバンドが「なんとかラグーン」ってのを演ってたものだ。

隔世の感があるでしょ?

どうだろう、この手の音楽は1980年ぐらいがピークだったのじゃないかしらん?

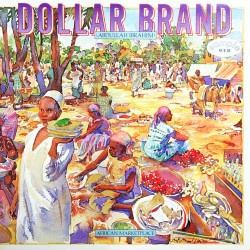

Dollar Brandは南アフリカのジャズ・ピアニスト。『African Piano』というソロ・ピアノのアルバムが有名。5/4拍子でポツリポツリと弾くサマはまさに他のジャズのソロ・ピアノ・アルバムと一線を画す。なかなかいいものだ。

とうよう先生はこの手法の発想はカリンバと解く。なるほどね。

しかし、今まで考えたことなかったけど、「ダラー・ブランド」なんてバンドの名前みたいだね。しかもパンクっぽい。お金第一の資本主義に一石を投じる!…みたいな。

それにしても上の『Black Market』にジャケットの風合いが似てるね~。

『LIVE-EVIL』。左から読んでも右から読んでも「Live-Evil」。

アコースティック・マイルスは当然だが、私はエレクトリック・マイルスも大好き。『In a Silent Way』『At Fillmore』、『Jack Johnson』なんかをよく聴いた…というか今でも聴いてる。

それと『We Want Miles』も好きだった。この辺はリアルタイムで聴いたからね。30年も前か…。

で、なぜ『We Want』が好きだったのかというと、ひとえにMike Sternがカッコよかったから。

『The Man with the Horn』の「Fat Time」のソロもコピーした。

『We Want Miles』にはMilesが81年に来日した際の音源も収録されているが、アルバム全体としてはMike Sternのソロがカットされて少なめだったのがチョイと不満だった。

ところが、ラッキーなことにこの1981年10月4日の新宿西口広場の演奏が丸々FMでオンエアされたことがあって、エアチェックしたテープでMike Sternのソロをさんざん楽しんだ。

そして後年、その音源が『Miles! Miles! Miles!』という2枚組アルバムになってリリースされた。

この日のMilesは体調がすこぶる悪く、よってこのアルバムの評価も決していいものではないようだが、んなことは関係ない。何しろノーカットでMike Sternのソロがタップリ聴けたからね。

この頃のMikeは音も素晴らしかった。ギンギンにコーラスをかけてクリーンで弾くキテレツなヴォイシングや、これまたコーラスを深くかけたクランチ気味のストラトのトーンで弾かれるウネウネのソロはもうタマらなかったね。デブっちょに長髪というルックスもカッコよかった。

この時使用していた白いストラトは不幸にも盗まれてしまったとか。盗難の対象となるほどの名器だったワケだ。

その後、Milesの元を離れて、Steps Aheadの頃なんかは、「Fat Time」の見る影もないほど悲惨な、昔の高校生が弾くリードギターのようなサウンドになってしまってガッカリした。こんなに耳のいい人がどうして無頓着にもあの音でよしとしたのだろう?

さらに、日本製のギターに変えた頃には、Blood Sweat &TearsやTiger's BakuやMilesのバンドの頃のキラメキは失せてしまっていて興味を失ってしまった。

でも、久しぶりに『Miles! Miles! Miles!』なんて聴くとやっぱりカッコいいわ。

そうそう、この来日の時、Mikeは香津美さんとプライベートでジャムったそうで、その時に演奏した「枯葉」なんかの音源がこの世に存在するらしい。聴きて~!

本題とは関係ないけど、MJGでMike Sternに触れる機会なんかないと思って書きこんでしまった。

で、話しを戻して…70年代のエレクトリック・マイルスの中でもとりわけ好きだったのはこの『Live-Evil』だった。

またジャケットのイラストが素晴らしいったらありゃしない。

ドイツ出身のAbdul Mati Karwein(アブドゥル・マティ・クラーワイン)という人の作品。エグイよね~。一体どういう感覚を持っているんだか…。

内容との関連性は皆無だ。また、黒人の裸の妊婦さんが描かれていてるということだけで、「夏」というイメージは特段ないといって差し支えないでしょう。

このMati Karweinという人は数多くのジャケット・デザインを手がけている。Milesでいえば『Bitches Blew』がそうだ。似てるでしょ?

他にもEarth Wind & Fireの『Last Days and Time』、Gregg Allmanの『Laid Back』、Joe Beck(Jeff Beckじゃないよ)の『Beck』、Santanaの『Abraxas』などなど…マーブロ読者におなじみのアルバムならTempestの『Living in Fear』ってところか?(Ollie Halsallのゴーゴンの方ね)

Hermeto Pascoal y Grupoの『Só Não Toca Quem Não Quer (邦題:やらないのはやりたくないだけ⇒これメッチャいいよ)』もそう。

Hermeto Pascoalは「南半球のFrank Zappa」として愛聴している。この『Live-Evil』に収録されている「Nem Um Talvez」という曲はHermetoの作品で自身もこのアルバムに参加している。

Hermetoといえば先日、仲良しの日系ブラジルの若い女性と家内とで食事をしたんだけど、話しが音楽に及んだ時、彼女が「エルメート・パスコアール」をごく当たり前に知っていたのにはビックリ!

「え、ブラジルではみんな知ってますよ~」って。Milton Nascimentoも当たり前。でもEgberto Gismontiは知らなかった。ブラジル音楽に関しては、あんまり突っ込むと間違いなくボロが出るのでここらへんで留めたが、日本でパスコアールを知っている若い女性なんてまずいないでしょう?さすがブラジ~ル!

さて、もう少し脱線しましょかね。

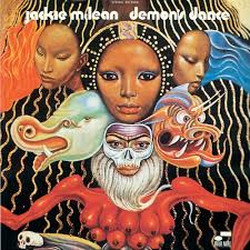

下はJackie McLeanのBlue Note時代後期の名盤『Demons Dance』。ひと目でMatiの作品とわかるでしょ?

このアルバムの1曲目には「Sweet Love of Mine」という曲が収録されている。哀愁を帯びたメロディが心に突き刺さる必殺の名曲だ。作曲は人気トランペッターのWoody Shaw。

一方、日本を代表するベーシスト鈴木勲さんの代表作に『Blue City』というアルバムがある。このアルバムには若き日の香津美さんが参加していて「Body and Soul」なんかで涙もののプレイを聴かせてくれるのですわ。

でも、ここでの話題は香津美さんではなくて、収録されている「45th Street」という曲。

コレ、Shawの「Sweet Love of Mine」と寸分たがわぬまったく同じ曲なのだ。超名曲だけにはじめて聴いた時はビックリした。だって、似てるどころか「同じ」なんだもん。

真相は「共作」ということらしいが、Woody Shawが勝手に自分の名前をクレジットしたとかいう説も…。数年前にテレビのナンカの番組で、そのあたりの曲の真相について取り上げていたが、「友情物語」に仕立て上げられていた。内容は忘れちゃった…。

ま、なにはともあれ、「Sweet Love of Mine」、名曲なのでロック一辺倒の人にも聴いてみて欲しい。それにしてもこの『Demon's Dance』のジャケもかなりエグイぞ!

で、ようやく話しは『Live-Evil』に戻って…え、まだやってんのか?って?もうチョットね。

で、ようやく話しは『Live-Evil』に戻って…え、まだやってんのか?って?もうチョットね。

この2枚組のライブ・アルバムが好きだったそもそもの理由はJohn McLaughlinが参加しているから。

Milesは1970年の12月16~19日にかけてワシントンDCの「セラー・ドア」というクラブに出演した。その時の演奏を大幅に編集した音源にスタジオ録音の作品を足して出来上がったのが『Live-Evil』。

その後、発売されたのが下の『The Cellar Door Sessions 1970』という6枚組のボックスセット。これには4日間の演奏の約半分の演奏が収録されている。

ま、6枚通して聴くなんてことは精神的、肉体的に私にはまず不可能で、「今日はコレ」…とチビリチビリ聴いて楽しんでいるが、実はMcLaughlinが出演しているのは最終日一日だけだったんだって。

NYCに来ていたMcLaughlinをMilesがワシントンDCまで呼びつけて弾かせたらしい。

この頃のMcLaughlinのアンプはMarshallだったハズ。

『Live-Evil』らのCDもMarshallで弾かれていれば聴く楽しみも倍増するでしょ。でも、昨今の日本のライブハウスじゃあるまいし、そんな小さなジャズ・クラブにMarshallなんか置いてあるワケないよね。じゃ、まさかNYCからワシントンDCまで飛行機で運んだのかな?それも考えにくい。

じゃ、どうするか…「現地でレンタルした」ということにしておいて、この名盤もMarshallが演出している、ということにして愛聴し続けることにしよう。

『Cellar Door』の方は『Live-Evil』では大幅にカットされたkeith Jarrettのソロが入っていたり、絶好調のJack DeJonetteのドラムがアホほどすごかったりで、別にMacLaughlinがのべつ登場しなくても十分に楽しめる。でも、『Live-Evil』がカッコいいのはMcLaughlinのおかげというのも確かなのだ?

昔はJohn McLaughlinを「ジョン・マクローリン」なんて表記していた。現在は「ジョン・マクラフリン」に落ち着いているが、英語圏の人は「ジョン・マクラッグリン」と発音するので覚えておこう!イヤ、別に覚えなくてもいいか。

それにしてもこのボックス・セット、『Live-Evil』のジャケに比べたらあまりにも面白くないデザインだな~。

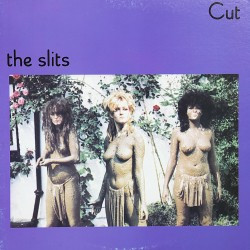

ナンカこの辺になってくると「夏」特集だか「お色気」特集だかわからなくなってくるが、ま、冬はそう裸になることもないだろうから服を脱いでいるだけでも「夏」ってことにしちゃえ!

ナンカこの辺になってくると「夏」特集だか「お色気」特集だかわからなくなってくるが、ま、冬はそう裸になることもないだろうから服を脱いでいるだけでも「夏」ってことにしちゃえ!

The Slitsというバンドの『Cut』という1979年のアルバム。UKチャートの30位に食い込んだとかいうけど知らんな~。そして、2004年に「The 100 Greatest British Albums」というナンカの人気投票でこのアルバムが58位になったそうな。ホンマかいな?

全イギリス制作アルバムの中で58位になるって相当スゴイよ。

ま、このジャケットが奏功しているとは思わないけどね。

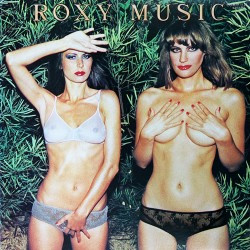

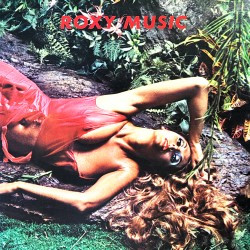

これは中学生の時、よく聴いた。中学生にはジャケットも十分に魅力的だったが、Roxy Musicの音楽の方がもっと刺激的で魅力的だった。

NHK FMの渋谷陽一の番組で『Viva! Roxy Music』が新譜として紹介され、「Out of the Blue」がかかった瞬間「コレだ!」と思った。

Bryan Ferryの歌やAndy Mckayのオーボエ、Eddie Jobsonのヴァイオリンに何かすごくミステリアスな雰囲気を感じたんだよね。

すぐ翌日、学校帰りに石丸電気レコード館に行った。アッという間に既発のアルバムは全部揃えたが、中でもこの『Country Life』がお気に入りだった。

何でもタイトルはイギリスの田舎暮らしの雑誌「Country Life」からとったとか…。

夏だね~。このアルバムが発表されたのは1974年。このジャケットデザインは当時、アメリカやスペインやオランダで問題になり、アメリカ盤なんかは2人の女性なしの葉っぱだけのヴァージョンで発売された。それじゃつまんないじゃんね~。

このジャケットのデザインはBryan Ferry自身。ポルトガルでこの2人のドイツ人に頼みこんでジャケットに登場してもらった。

収録されている「Bitter-End」という曲は途中ドイツ語で歌われるが、このどちらかの女性がBryanの英語詩をドイツ語に翻訳したんだって。

もうひとつ…2曲目の「Three and Nine」。これはイギリスの複雑な通貨制度を歌にしたもの。

今は100ペンスが1ポンドでドルやユーロと同じだから何の問題もない。

ちなみに「ペンス」は「ペニー」の複数形だから1/100ポンドを示す時は単数形にもどって「1ペニー」になる。向こうの人はペンスのことを「p(ピー)」って呼んでいるけどね。「サーティ・パウンド・フィフティ・ピー」とか。

さて、イギリスの通貨制度には1971年までポンドとペンスの他にシリングってのがあって、これが12進法と20進法が混在するメッチャ複雑な通貨システムだった。実際、歌の中に「Decimal Romance」なんて言葉も出て来る。

1ポンドが20シリングで1シリングが12ペンスだったという…。だから1ポンドは240ペンスになる。これはややこしい!

で、生まれて初めてMarshallの工場に行った時、どうしてもこの辺のことが知りたくて、今の社長の奥さんのEllieに質問した。

「そんな昔の話し知らないわ!」と笑いながら「ホント、あれは難しかったのよ」と言って、わざわざ1971年以前に刊行された本の裏表紙に印刷されているシリングの値段表示を見せてくれたことがあった。

ホント、イギリスはおもしろい。

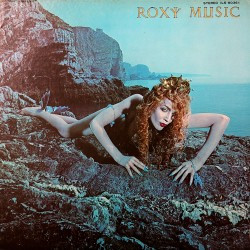

こちらは1973年、Roxyのサード・アルバム『Stranded』。

ジャケットの女性は当時のBryan FerryのガールフレンドでPlayboy誌の1973年の「Playmate of the Year」となったMarilyn Coleという人。

『Viva!』以前のアルバムでは、一番聴かなかったのはこれかなぁ。なんか暗くてね~。「A Song for Europe」なんて曲を聴いているとジトっと疲れてくる。

でもUKチャートNo.1を獲得したんだってさ。

久しぶりに引っ張り出して来てライナーノーツを見る。

「アイランド・レーベルに関するお問い合わせ」なんていってレコード会社の担当者の名前と電話番号が出ている。

さらに「ロキシ―・ミュージック・ファン・クラブの問い合わせ」にはファンクラブの会長かなんかの個人宅の住所と電話番号が書いてある。

ノンビリしてたね~。個人情報の保護もヘッタクレもありゃしない!明らかに今より悪人が少ないイイ時代だったとしか思いようがない。 これは展示にはない私物でござるが、Roxyの5枚目のアルバム『Siren』。人魚だから裸で当然なんだけど、「夏」ということで勝手に足しておいた。

これは展示にはない私物でござるが、Roxyの5枚目のアルバム『Siren』。人魚だから裸で当然なんだけど、「夏」ということで勝手に足しておいた。

このアルバムも大好きだった。特に「She Sells」。いかにもこの当時のRoxyっぽくてヨカッタ。

モデルは当時Bryan Ferryのガールフレンド、Mick Jaggarの恋人としても有名なアメリカのモデルJerry Hall。

ニューキャッスル大学(マーブロではスッカリおなじみのSteve Dawsonのお譲ちゃんのEmmaは先ごろこの大学の文学部を卒業した)で美術を学んでこだわりが強いのか、Bryanはここでもジャケット・デザインのアイデアを提供している。

Bryanはテレビのドキュメンタリーで見たWalesのAngleseyという溶岩でできた海岸をこのジャケットのロケ地に選んだ。

Sirenというのはギリシア神話のキャラクター(?)で、美しい歌声で船乗りを誘い寄せ、船をナンパさせた半人半鳥の生みの精だ。

半分鳥なんだって。このJerry Hallはどう見ても半人半魚だよね~。アレンジしたのか?

ちなみにこの船をナンパさせる話しだけど、吉村昭の小説にまったく同じ発想で、すさまじく憐れな話しがある。『破船』という作品ともうひとつ…短編だったな、タイトルは忘れた。

この『破船』というのはスゴイよ。オススメです。

今は海賊盤というと正規盤と見まごうような立派な製品ばかりだけど、昔はコレが当たり前だった。

今は海賊盤というと正規盤と見まごうような立派な製品ばかりだけど、昔はコレが当たり前だった。

白いジャケットに色紙にコピーされた内容を記す紙っペラが一枚。当然盤のレーベルはのっぺらぼうだ。

音質もひどいものが多かったが、この75年のアメリカ・ツアーの海賊盤は音も比較的よくて何回も聴いた。『Siren』のレコ発ツアーだったのかな?選曲もすこぶるよろしい。

最後の「Re-Make/Re-Model」の演奏がすさまじい。ベースはJohn Wettonかな?

ジャケットもオフィシャルのアルバムに合わせたのだろう、エロチックなものになっている。

こっちはEnoが在籍していた頃の海賊版。ベースはQuartermassのJohn Gustafsonだ。

こっちはEnoが在籍していた頃の海賊版。ベースはQuartermassのJohn Gustafsonだ。

これはただライブを隠し撮りした音源だけでなく、後に『Viva!』にライブで収録されることになる「Pajamarama」のスタジオ・バージョンなんかも収録されている。

なつかしいな~。

アジもソッケもないジャケットだけど、ナント言うか、風合いを感じさせるではあ~りませんか?

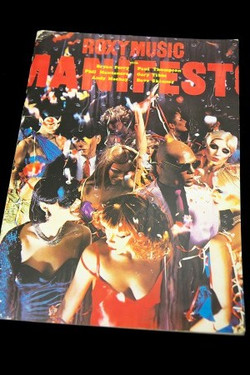

そして、1979年にRoxy来日!

そして、1979年にRoxy来日!

当然観に行った。武道館の1階席だったっけ。

4年ぶりにリリースしたスタジオ・アルバム『Manifesto』が気に喰わなかったからかもしれない。あんまりおもしろくなかったという印象。とにかくすごく音が悪かったような気がする

ちょっと調べてみると私もこの年は忙しくて、4月にトッド(サンプラ)とロキシ―(武道館)、5月にブルー・オイスター・カルト(厚生年金)とナザレス(渋谷公会堂)、それにUK(青年館)、6月にスコーピオンズ(サンプラ)とUFO(サンプラ)に行ってるわ。

ガールフレンドもいなかったので、とにかくお小遣いはすべてレコードとコンサートと化したね。

このロキシ―よりも77年に単独で来日して中野サンプラザで観たBryan Ferryの方が何倍もよかった。

何たってメンバーがすごくて、Chris SpeddingにPhil Manzanera、Paul ThompsonにJohn Wetton。Andy McKayもいたような気がするな。メンバーはほとんどRoxyだったけど、おもにBryan Ferryのソロの曲を演奏した。

この年のこのロックバカ少年(もしくはバカロック少年)の行動を顧みると…1月にエアロの初来日(武道館:前座はBow Wow)、3月にキッス(武道館:前座はBow Wow)、4月にローリング・ココナッツ・レビュー(晴海貿易センター)、6月にブライアン(サンプラ)とロイ・ブキャナン(後楽園ホール)、9月にイアン・ギラン・バンド(武道館)、11月にサンタナ(武道館:後出)に行ってる。15歳の時だ。

残念ながらDeep PurpleもLed ZeppelinもJeff Beckも見ることができなかった。エラそうなことは言えない中途半端な世代なのさ…もう5.6年早く生まれていればナァ。

でも、プロギタリストになることを夢見ていた。いい時代だった。

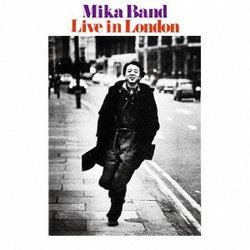

下はRoxy来日公演のプログラム。 ちょっとRoxyをやったついでにサディスティック・ミカ・バンドをやっておこう。

ちょっとRoxyをやったついでにサディスティック・ミカ・バンドをやっておこう。

最近は世界も狭く小さくなって、日本のバンドがホイホイ海外へ出かけて演奏するようになった。

一方、ミカ・バンドはアニメやゲームの力も借りずに40年も前に自分たちの音楽だけで本場で勝負した日本で最初のバンドだ。

ホラ、おなじみの『黒船(Black Ship)』も今は亡き加藤和彦さんとミカさんが涼しそうに空を飛んでいて季節は「夏」を感じさせるでしょ?冬じゃ寒くてこうは飛んでいられない。 1972年、ロンドンのケンジントンに移り住んだ加藤和彦は当時隆盛を極めていたT-RexやDavid Bowieに大きな影響を受け、日本で同様のバンドの結成に取りかかる。

1972年、ロンドンのケンジントンに移り住んだ加藤和彦は当時隆盛を極めていたT-RexやDavid Bowieに大きな影響を受け、日本で同様のバンドの結成に取りかかる。

加藤和彦、ミカ、つのだ★ひろ、高中正義というオリジナル・メンバーで1973年に「サイクリング・ブギ」をリリース。その後、ドラムが高橋幸宏に代わり、小原礼が参加しアルバム『サディスティック・ミカ・バンド』を発表。このアルバムはイギリスでもHarvestレーベルから発売された。

加藤さんはそのアルバムをMalcom McLaren(New York DollsやSex Pistolsの仕掛け人)に送ったところ、それがBryan Ferryの手に渡った。

そして、Chris Thomasのプロデュースのもと、『黒船』がイギリスでレコーディングされる。Thomasはその時にプロデュースしていたBad Fingerの『Wish You Were Here』にミカをナレーションで参加させた。「Know One Knows」という曲の中で、Pete Hamの歌詞を日本語に訳したものだ。この曲は日本でのみシングル・カットされた。

ナレーションは「誰も知らない、誰も知らない」と極単純なものだが、日本語などまったくわからないであろう英語圏の人たちにとってこのパートはすごく印象的なものであっただろう。

さすがChris Thomas。

久しぶりに聴いてみると、私の中では完全にAreaの「Luglio, Agosto, Settembre」の冒頭の「ハビビ…」というアラビア語と同じに聴こえた。

さて、今井裕を迎えて発表した『黒船』は日本ではヒット。イギリスでは評価は高かったもののセールスは振るわなかった。

ベースが後藤次利に代わり、再度Thomasのプロデュースの元、サード・アルバム『Hot! Menu』を発表した1975年には人気番組The 『Old Grey Whistle Test 』に出演。

この番組は1971~87年の間、イギリスBBC2で放映された音楽番組で新人アーティストの登竜門であった。

番組タイトルにある「The Old Grey」とは、ロンドンの音楽出版社がひしめくエリアで働くドアマンやメッセンジャー、ポーター達の総称だ。

音楽出版社のスタッフは新曲がヒットするかどうか彼らを使ってテストしたという。

つまり新曲を数回「The Old Grey」に聞かせる。そして、彼らがすぐにメロディを口笛で吹けるようであれば、それは耳馴染みがよく、曲がよい証拠に違いなく、「ヒットの可能性大」ということになるワケ。

すなわち「The Old Grey」たちへの口笛のテストだから「The Old Grey Whistle Test」だ。

ミカ・バンドの出演時、その番組名のバックドロップがワザワザ「The Old Glay Whistle Test」にアレンジされたという。「Grey」を「Glay」に…もちろん、これは日本人は「r」と「l」の発音の区別ができないというジョークだ。

これが国営放送の番組がやることだからね~。ホントおもしろい。でも大きなお世話だ!

ミカ・バンドは番組で「Time to Noodle(Wa-Kah! Chiko)」と「Suki Suki Suki(「塀までひとっとび」)」を演奏した。

その後、ミカ・バンドはRoxy Musicの前座として全英をツアー。サディスティック・ミカ・バンドは全英をツアーをした最初の日本人でバンドとなった。1975年のことである。ノーギャラだったらしい。

このツアー中、ロンドンの10月17&18日のWembley Arena(当時Wembley Empire Pool。私が持っている東芝EMI製のCDは「TEMBLEY EMPIRE POOL」と誤植されている)と14&15日のマンチェスターBelle Vueの演奏が下の『Mika Band Live in London』に収録されている。それが下の作品。

ジャケットの写真は加藤さんが冬の出で立ちで今回の特集にはそぐわないが…。

Wembley ArenaはMarshallの創立50周年を祝うコンサート『50 YEARS OF LOUD LIVE』が開催された場所だ。ああ、私もミカ・バンドのメンバーと同じ楽屋の廊下を歩いたのかと思うと感無量だ。

日本の文化を盛り込むことによって奇を衒うことなく、完全アウェイで自分達流に向こうの音楽をそのまま演奏して成功したミカ・バンドとかLOUDNESSのようなバンドを本当に尊敬するね。

しかも、今ではやや柔らかくなったが、イギリスの連中は「自分たちのロックがこの世で一番!」という感覚がメチャクチャ強く保守的だ。そこに40年も前に風穴を開けたのだからスゴイ。

ミカ・バンド自体が「黒船」だったのだ。

それと、イギリスでの演奏体験を通じ加藤さんはPAの重要性をイヤというほど思い知り、日本へ帰って来てPAの専門業者を立ち上げたという。今ではPAを取り扱う音響会社がたくさんあるが、この加藤さんの会社が日本で最初のPA業者だという話しを聞いたこともある。

「帰って来たヨッパライ」は私が最初に買った(買ってもらった)レコードだと記憶しているが、この大ヒット曲は加藤和彦の才能という氷山のホンノ一角でしかなかったのだ。

1976年のGongのアルバム『Shamal』。Gong創設者、David Allen抜きの作品。プロデュースはNick Mason。

1976年のGongのアルバム『Shamal』。Gong創設者、David Allen抜きの作品。プロデュースはNick Mason。

このあたりのGongの区分けがどうなっているのかサッパリわからんが、サウンド的にはいわゆるPierre Moerlen's Gong的。凡庸なAOR風な部分を除けばヴァイブラフォンやマリンバがタップリ入ってかなりカッコいい。『Expresso II』的とはまた違う味わいですな。

「Bambooji」という曲では「さくらさくら風の和的メロディがフィーチュアされる。「竹寺」?鎌倉の「報国寺」?

ん~、なかなかにヒドイ。中国風になったり、チャランゴが入ってフォルクローレ風になったり、一体どうなってんだ、コレ?こんなことしなきゃいいのに…。

ジャケットは「夏」というより、どちらかというとただ「暑い!」って感じ?

Brand Xのことは『SFジャケット』の<中編>に記しておいたのでそちらもご参照願いたい。

これは1977年に発表された2枚目の『Moroccan Roll』。タイトルは「More Rock 'n' Roll」のダジャレ。ジャケット・デザインはひと目でわかる通りHipgnosisだ。

これは「夏」かな?「Hot-Hotter-Hottest」の3種類の季節しかないエリアのだからね、一年中「夏」でもあるし、反対に特別「夏」があるワケでもなさそうな感じだ。

内容の方は中近東サウンドとロックを融合させたつもりらしいが、そうかな~。民族音楽臭はかなりうすい。

それにしても、こうして聴いてみるとJohn GoodsallってMcLaughlinに似てると思わない?

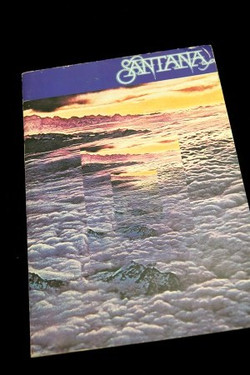

ここでSANTANAを取り上げるのは初めてかな?

これもひと目でわかるジャケットデザインは横尾忠則。

横尾さんは以前に日本でのライブ盤『Lotus』の多面ジャケットを手掛けている。

今回は偶然Miles DavisとSantanaが登場しているのでそのお話を最後に…。

1.『Lotus』が発売になるにあたって何かの機会にCarlosがMilesにそのジャケットを見せた時のこと。

「イヤ~、ディヴィスさん、コレ、今回の私の3枚組のライブ・アルバムなんですよ。ちょっとジャケットに凝りましてね、ホラこうして、こうして…22面体なんですよ。ハハハ、くだらないでしょ、こんなのきっとバカバカしいと思いますよね~、ディヴィスさんともなると…」とへりくだって見せたかどうかは知らないが、熱心にそのジャケットに見入るMilesの口の端からはヨダレが垂れていたという…「いいナァ~、コレ」って。ナベサダか?!(←これは古い!)

2.この時の話しかどうかは知らないが、Carlosが尊敬するMiles Davisにお気入りのペンダントをプレゼントした時のこと。

「あの、ディヴィスさん、もしよろしければこの私の大切にしているペンダント受け取っていただけませんか?」

あのしゃがれ声で…「いいのかいサンタナくん。コレはキミがとても大切にしているものなんだろう?」

「イエイエ、ナニをナニを、、私が心から尊敬するジャズの巨人に受け取って頂けたら本望です!」とへりくだって言ったかどうかは知らないが、そのペンダントが気に入ったのか、熱心に見入るMilesの口から出た言葉は…。

「サンタナくん、貰いっぱなしじゃなんだから、キミ、よかったら表にある僕のフェラーリ持ってっちゃってくれないか?」

ま、ホントかどうかは知らないけど、ホントの話しということにしておきたい話しだ。

某漢方薬会社の元社長さんが中古レコードを見に行って、欲しいものが何枚か出て来た。それ以上レコードをチェックするが面倒なので、レジで「あの、この店1軒ください」と言った話しとかね。コレはウソらしい。

でも、こういうスケールの大きい話しは大好きだ。

それとどうしてもまた触れておかなければならないのは「Europa事件」。これで哀愁も吹っ飛ぶぞ!

他の記事の再録になるが、ドラムの岡井大二の話し…このSantanaとTom Costerのペンになる「Europa」は邦題が「哀愁のヨーロッパ」になっとるが、「Europa(エウロパ)」というのは木星の衛星のうちのひとつで、「ヨーロッパ」とは関係ない。

そもそも「Europa」と「Europe」でつづりが違うのだ!「当時、このエウロパは地球に似た環境を持ち、もしかしたらそこに住むことができるかもしれない」ということがわかり、それをイメージして作られた曲なのであ~る。

それを当時の日本のレコード会社の担当者が「ハイハイ、ヨーロッパね。哀愁のメロディだナァ」と勝手に思い込んで「哀愁のヨーロッパ」にしちゃったのだ…という。以上大二さん。

そうだよね~。そういわれてみればそうだ。Santanaを熱心に聴いたことがないもんで、恥ずかしながらこれは気がつかなんだ。このレコード会社の人、後で恥ずかしかったろうナァ~。完全に取り返しがつかないもんね。

真相を尋ねたら「イヤ、これはあくまで邦題であって衛星とは関係ない!オレのイメージじゃい!」って開き直るだろうナァ~。でも、真相を知っても我々日本人は「この曲=ヨーロッパ」というイメージが払拭できないのではなかろうか?私も曲名を指すときにほとんど100%原題を使うが、この「哀愁のヨーロッパ」だけは「哀愁のヨーロッパ」って呼んできた。そこにこの曲の落とし穴があったワケだ。もし、原題を使っていればもっと早く気がついたと思うんよ…ま、どうでもいいか?

しかし、みなさんはこの曲を聴いてヨーロッパのどこを連想しますか?少なくともロンドンはないな~。

ちなみに木星の衛星というとイオ、ガニメデ、そしてこのエウロパあたりが有名か?66個もあるんだって!地球なんて1個だけなのに。太陽系の中でもっとも多くの衛星を持つ惑星は土星だったが、発見が相次ぎ木星が今一番多いのだそうである。

…お後がよろしいとうれしいな…。

私はSantanaを聴かないが、先に記したように中学3年の時、武道館に観に行った。これがその時のプログラム。『Moonflower』の発表直後だったんだね。

あのね、さんたなだよ…。チャウチャウ、あのね、ものすごくヨカッタんですよ。本当に感動した。私の外タレコンサートの人生ベスト5に入るね。

プログラムの中からこんなの出て来たよ。

プログラムの中からこんなの出て来たよ。

Scorpionsの2度目の来日の告知チラシ。ナニナニ「元UFOの名ギタリスト、マイケル・シェンカーが来る!」だって?

サンプラへ行ったけどね、思いッきし来ねーんでやんの。UFOでも来なかったし、結局私は一度も本物のMichaelを観たことがないのです。

ミュージック・ジャケット・ギャラリーはどなたでもご見学が可能です。

詳しい情報はコチラ⇒金羊社MJG常設展

※本項の展示は2012年9月に終了しています。現在の展示内容は上記の金羊社ウェブサイトでご確認ください。

(文中一部敬称略 ※協力:植村和紀氏、金羊社・奥平周一氏 )