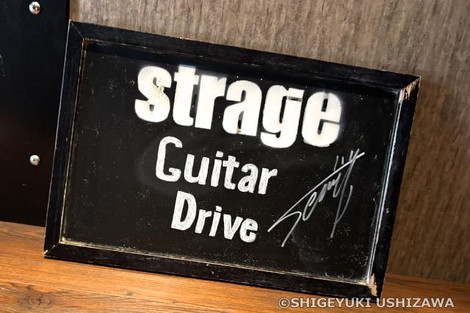

D_Drive Seiji~GUITAR DRIVE <後編>

D_Drive Seijiのソロ・コンサート『Guitar Drive』レポートの<後編>。 「では第2部を始めます。

「では第2部を始めます。

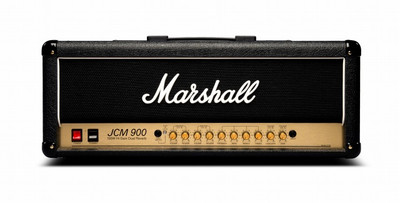

演奏に入る前にこのMarshallの新しいSTUDIOシリーズの『JCM900』の音を聴いてもらいたいと思います。

コレ、まだ日本では楽器店に出回っていないんですよ。

公の場で音を出すのは今回が2回目です。」 「元々JCM900というのはボクがいつも使っているJVMみたいな大型のモデルなんですけど、それをサウンドはそのまんまでこんなに小っちゃくしたのがこのSTUDIOシリーズのJCMの900です。

「元々JCM900というのはボクがいつも使っているJVMみたいな大型のモデルなんですけど、それをサウンドはそのまんまでこんなに小っちゃくしたのがこのSTUDIOシリーズのJCMの900です。

このヘッドのモデル名は『SN20H』といいます。

『N』は『Nine-Hundred』の頭文字、つまり『900』のことです。

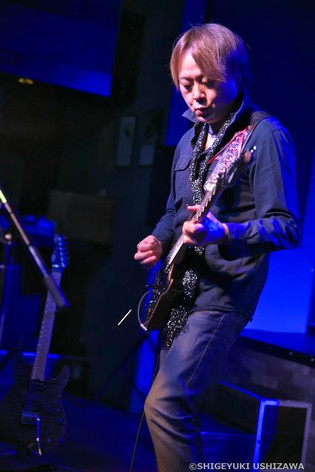

ちょっと鳴らしてみますね!」 「JVM」にささっていたギター・ケーブルをそのまま「SN20H」に挿してプレイし出したSeijiさん。

「JVM」にささっていたギター・ケーブルをそのまま「SN20H」に挿してプレイし出したSeijiさん。 コレがSeijiさんが言っている「JCM900」シリーズの100Wアンプ・ヘッド「4100」。

コレがSeijiさんが言っている「JCM900」シリーズの100Wアンプ・ヘッド「4100」。 それを小型化して20Wの出力にしたのが新しいSTUDIOシリーズの「SN20H」。

それを小型化して20Wの出力にしたのが新しいSTUDIOシリーズの「SN20H」。

スピーカー・キャビネットは既発売のSTUDIOシリーズの「SC212」。 JCM900直伝の歪みサウンドと美しいクリーン・トーンでバリバリ弾いてくれた。

JCM900直伝の歪みサウンドと美しいクリーン・トーンでバリバリ弾いてくれた。 「なかなかスゴくないですか、コレ?

「なかなかスゴくないですか、コレ?

出力が20W、10W、それから5Wの3つに切り替えることが出来ます。

真空管なのでライブでも充分な音量を稼げますね。

5Wまで下がるんで自宅でも気持ちいい歪みで弾くことが出来ます…けど、真空管アンプの5Wはかなりデカイ音ですけどね。

クリーンもいかにもMarshallって感じでテレキャスターみたいなシングルコイルのギターで弾いてもカッコいい音が出ると思いますね。

そんなアンプです」 「さて、第2部では違うチューニングのギターに持ち替えました。

「さて、第2部では違うチューニングのギターに持ち替えました。

スピーカー・キャビネットもこの真ん中のヤツに替えます。

『1960TV』といいます」 「コレはスピーカー自体は、グリーンバックというボクがプライベートで使ってるヤツと同じなんですけどキャビネットの形状が違います。

「コレはスピーカー自体は、グリーンバックというボクがプライベートで使ってるヤツと同じなんですけどキャビネットの形状が違います。

ボクのヤツは普通の『1960』というキャビネットのサイズなんですが、コレはそれよりも2インチ背が高いんですよ。

2インチ…1インチは2.54㎝ぐらいなので、1960より約5㎝背が高い。

たったそれだけこんなに音が変わるんや!っていうのを、今日初めて鳴らして体感しました」 コレが「1960TV」。

コレが「1960TV」。

「TV」は「Tall Vintage」の頭文字。

搭載しているスピーカーの種類とそれを収めているキャビネットの相性は、想像以上に出て来る音と関係が深く、ヨソでは普通の音を出していたスピーカーが入れ物によって大変身!なんてことがタマにあるのね。

Seijiさんが触れたようにこの「1960TV」には「Greenback」というビンテージ・タイプのスピーカーが4ケ搭載されているんだけど、入れ物の高さがたった5cm違うだけで、同じスピーカーが普通の「1960」に載せた時と全然違ってくるからオモシロイ。

そう、こうした音質の比較試験って、実はスピーカーの乗せ換えが一番オモシロイんよ。

ナゼか?

答えはカンタン…スピーカーが音を出しているから。

ただ、載せ替えの作業のメンドクサイことこの上なし! 「チョット試しに少し弾いてみましょうか?」と使い慣れた「JVM」のシステムで「1960TV」を何通りかの音色で鳴らしてくれた。

「チョット試しに少し弾いてみましょうか?」と使い慣れた「JVM」のシステムで「1960TV」を何通りかの音色で鳴らしてくれた。 「立ち上がりがものすごく早い印象を受けますね。

「立ち上がりがものすごく早い印象を受けますね。

弾いた瞬間にパァン!と来ます。

型番は忘れてしまったんですが以前にもMarshallの古いコンボでこういうモデルがありました。

あの時の衝撃と同じですね。

『エ、ナニこれ?』みたいな、爆発したようにバァ~ン!っていう感じで音が出て来るんです。

人間椅子の和嶋さんは長年このキャビネットを愛用されているんですって。

でもすっごくよくわかります。

第2部ではそんなスピーカー・キャビネットを使った演奏をお聴き頂きます」

なかなかこういう機材の聴き比べの機会なんてないと思うので、好きな方には少しはお楽しみ頂けたのではないでしょうか? 第2部のオープニングは「I Remember the Town」。

第2部のオープニングは「I Remember the Town」。

例のラジカセ・ギターのイントロから… ヘヴィに展開するミディアム・ファスト・ナンバー。

ヘヴィに展開するミディアム・ファスト・ナンバー。

ウ~ム、「1960TV」、ニラんだ通りかなりいいね。

感じ方は人それぞれであろうけど、「厚みが増す」というのか、「奥行きが深くなった」というか、私がこの時まで持っていた「1960TV」の音の印象とはまた異なるイメージだった。

もっとゴロンゴロンと凶暴な音になることを良そうしていたのです。

弾き手によって全然違うね。

JVMとの相性もバッチリでものすごくいい音だ。 曲の中間部ではお手を拝借!

曲の中間部ではお手を拝借! こんな記事を書いたこともあったけど、ホント、最近は昔のことを思い出すことが多くてね~。

こんな記事を書いたこともあったけど、ホント、最近は昔のことを思い出すことが多くてね~。

となるとこの曲もまた味わい深くなるというモノ。 続いては「Gradation」。

続いては「Gradation」。 D_Drive最大のポップ・チューン。

D_Drive最大のポップ・チューン。 明るく楽しいメロディで綴られる日暮れ時の水平線の美しい情景。

明るく楽しいメロディで綴られる日暮れ時の水平線の美しい情景。

しかし、D_Driveの音楽らしいハードな芯の部分はいささかもブレていない。 さらに続けて「D_クラシック」の1曲「Mystery Zone」。

さらに続けて「D_クラシック」の1曲「Mystery Zone」。 前曲とは打って変わった真性ヘヴィ・チューン。

前曲とは打って変わった真性ヘヴィ・チューン。 ドッシリとした曲調にSeijiさんのソロが鮮やかに、そしてスリリングに響き渡った。

ドッシリとした曲調にSeijiさんのソロが鮮やかに、そしてスリリングに響き渡った。

今まで気にしたことがなかったけど、テレビの『ミステリー・ゾーン(原題:The Twilight Zone)』ね。

私が幼稚園生ぐらいの時に両親がタマに見ていたのを覚えているけど、あのテーマ・ソング。

ジェイ・グレイドンが作曲したマンハッタン・トランスファーのヒット曲「The Twilight Zone」で引用した、あの「♪チャラララ、チャラララ」というメロディはナント!…バーナード・ハーマンの作なんですナァ。

恥ずかしながら知らなかった! バーナード・ハーマンは映画音楽の大作曲家でヒッチコックの全盛期の作品の音楽をズッと担当していたスゴイ人。

バーナード・ハーマンは映画音楽の大作曲家でヒッチコックの全盛期の作品の音楽をズッと担当していたスゴイ人。

ところが、1966年の『引き裂かれたカーテン(Torn Curtain)』で大ゲンカをしてヒッチコックとはそれっきりになっちゃった。

世間一般では評価が低いヒッチコック作品だけど、私はすごく好き。

舞台は冷戦下の東ヨーロッパのどこかの国で、「グロメク」っていう薄気味の悪い現地のヤツが出て来てね。

主人公がそいつと格闘をしてガスオーブンで息の根を止める一連のシーンに一切音楽を使っていないのがものすごく印象的だった。

「ありがとうございます!早いもんであと2曲です」

「ありがとうございます!早いもんであと2曲です」

告知のコーナーを経てこの日最後のセクションに取り掛かった。 まずは「1000000h.p」。

まずは「1000000h.p」。 D_Driveのショウのクライマックスで取り上げられるエキサイティングなナンバー。

D_Driveのショウのクライマックスで取り上げられるエキサイティングなナンバー。 バッキング・トラックではあるもののギター、ベース、ドラムスとソロを回して…

バッキング・トラックではあるもののギター、ベース、ドラムスとソロを回して… 盛り上がった~!

盛り上がった~! そして本編を締めくくったのは「Screw Driver」。

そして本編を締めくくったのは「Screw Driver」。 D_Drive史にその曲名を深く刻む人気ヘヴィ・ナンバー。

D_Drive史にその曲名を深く刻む人気ヘヴィ・ナンバー。 Seijiさんひとりでこの暴力的なまでにハードな曲を熱気タップリに再現して本編を締めくくった。

Seijiさんひとりでこの暴力的なまでにハードな曲を熱気タップリに再現して本編を締めくくった。 この日の屋台村のようす。

この日の屋台村のようす。

好評のノブのキーホルダー、とうとう3連のタイプまで登場した! コチラはトート・バッグ。

コチラはトート・バッグ。 そしてアンコール。

そしてアンコール。

「皆さん、アンコールありがとうございます!

1人なんでアンコールなんて頂けるワケがないと思っていたのでうれしいです…ってセットリストに曲名が書いてありますがな。

ナニかリクエストはありますか?」

「Breakout」の声が上がったがギターが違うので止む無くお断り。

「アレ、7弦ギターで弾くんですが、物販セットやら衣装やら、荷物が多すぎてで持って来られないんですよ!」 結局、今日のアンコールは「Cassis Orange」を演奏することになっていた…イヤイヤ、なった。

結局、今日のアンコールは「Cassis Orange」を演奏することになっていた…イヤイヤ、なった。 これも「D_スタンダード」中のスタンダード。

これも「D_スタンダード」中のスタンダード。 「I Remember the Town」じゃないけど、こういう昔からの曲を聴くと、D_Driveとの昔のことを色々と思い出すナァ。

「I Remember the Town」じゃないけど、こういう昔からの曲を聴くと、D_Driveとの昔のことを色々と思い出すナァ。

とにかくSeijiさんには健康でいてもらって、ますます魅力的な音楽を創作してくれることを期待している。 次回は8月24日、

次回は8月24日、

場所は同じくココstrage。

原田喧太さんとダブルヘッドライナーでショウが開催される。

それも楽しみ!

Seijiさん、キャビネットどうする? そしてD_Drive。

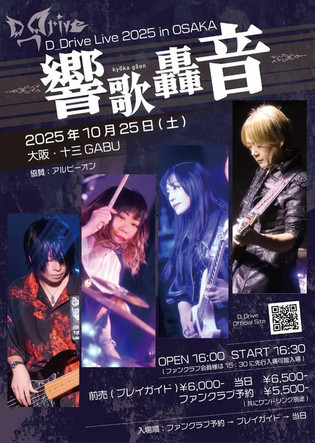

そしてD_Drive。

数日前に10月25日に大阪は十三のGABUでライブを開催することを発表した。

東京でも開催されることを期待している。

D_Driveの詳しい情報はコチラ⇒D_Drive Official website しかし…言っちゃ悪いけど、マァ「長い付き合い」ということで言わせてもらえば、D_Driveのライブがこんなに貴重なものになるとは思わなんだよ。

しかし…言っちゃ悪いけど、マァ「長い付き合い」ということで言わせてもらえば、D_Driveのライブがこんなに貴重なものになるとは思わなんだよ。

もう少し開催されるようになるといいね。

せっかくの「Great Music!」なんだから。

とにかくお見逃しなく! <おしまい>

<おしまい>

(一部敬称略 2025年6月15日 新横浜strageにて撮影)

(一部敬称略 2025年6月15日 新横浜strageにて撮影)