【Music Jacket Gallery】ギター・ジャケット特集<後編>

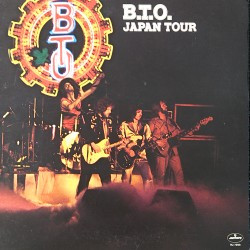

BTO…知ってる?カナダのバンド。

Bachman-Turner Overdrive…略してBTO。何となくThe Band of Shigeo Rolloverみたいな名前のイメージだ。「over」が共通なだけか?

仕事柄、たくさんのミュージシャンと音楽の話しをすることが多いのだが、このBTOの話しをしたことのある人はほとんどいなかったように思う。会話の中に名前が出たとしても「カナダのバンド」という話題のくくりでチラっと通り過ぎる程度であったことは間違いない。

しかし!「American Woman」で有名なThe Guess WhoのRandy Buchmanが中心になって結成されたこのバンド、ものスゴイ人気だったのよ。

70年代の活動中、5枚のアルバムをアメリカのTop40に送りこみ6曲のシングルをチャートインさせ、世界で3,000万枚のアルバムを売り上げた。

私は特段ファンではなかったが、へヴィでポップな気の利いた曲はなかなか魅力的で、海外では「Deadheads」に向こうを張った「Gearheads」という熱狂的なファン集団が結成されていたらしい。「Gearheads」は彼らのロゴ・マークから名づけられた。

BTOは1976年の10月に来日。この時の音源がこのライブ・アルバムになった。『JAPAN TOUR』というタイトルになっているが、公演は福岡、大阪、名古屋、東京の4か所だけ。ただ、東京公演の会場は日本武道館だった。当時日本でもそれだけの認知度があったワケね。

このアルバム、すごく印象に残っていることがひとつある。

リリースされた時、中学校でロック好きの仲間が集まって、恐ら「くミュージック・ライフ」かなんかを見ておしゃべりをしていた時の話し。

まったくロックなど聴かないクラスメイトが我々のそばを通りかかって、このアルバムの広告かレコード評を目にしてこう言った。

「あ、ウチのアネキ、このコンサート行ってたよ」

BTOなんて知らなかったし、もちろんこの時は何とも思わなかったのだが、今にして思うと、そういう一般市民(?)がBTOなんて観に行っていた時代だったのである。

ロックがロックだった時代、ロックは「洋楽」を意味していた…とこのアルバムに接するたびに、この時の話しが脳裡によみがえり、よき時代に想いを馳せるのである。

2010年、Bachman & Turnerと冠したほぼ再結成のBTOをロンドンで観た。

やはりロンドンでも観客の歓迎ぶりはかなり大きなもので海外での人気を実感した。

ここで驚いたことがふたつ…。

ひとつはこの、Randy Bachmanのキコリのようなルックスによるイメージも大きいが、へヴィ級の代表のようなバンドが、コンボ・アンプを使っていたこと。しかもMarshallじゃねェッ!

スケールがメッチャ小さく見えたね。オイオイ、レコーディングならいいけど、そんなちっぽけなアンプじゃハイウェイをぶっ飛ばせないぜ!やっぱりここはMarshallの壁で演って欲しいところだろう。

それと、あの野太い声の主がRandy Backmanではなく、Fred Turnerの方だったことだ。え、そんなことも知らないのかって?いいの、いいの、特段ファンじゃないから。

このFred Turner、首に手ぬぐいをかけて、石鹸を入れた洗面器を小脇に抱えて横丁の銭湯に行くようなイメージで、何となく浅草で見かけるような気がする。その人があんな声を出すもんだからビックリした。

でも、そう思っていたのは私だけではなくて、相手が誰だったかは覚えてないが、この話しをすると「エ?!アレ、Randy Bachmanが歌ってるんじゃないの~?」と驚いていた。人間、見てくれはとても大切だ。

ジャケットはメンバーの集合シーンとバックに輝くバンド・ロゴ…ライブ・アルバムのジャケット写真の典型パターン。

スモークがいい具合だ。この時代のスモークはドライアイスで作っていたのかな?

ホント、最近はスモークたきすぎだって!照明効果かなんか知らんが、鮭じゃあるまいしあんなに燻しちゃいけない。小さいライブハウスのスモーク地獄はフォトグラファー泣かせなんよ。。

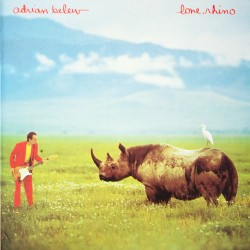

Adrian Belewの『Lone Rhino』。

この人、一時トレードマークの動物の鳴き声でエアコンかなんかのCMに出てたよね?

こっちはKing Crimsonに加入する前、David Bowieのバンドに加入する前、すなわちZappaのバンドにいた時から知っているので何とも思わないが、一般の視聴者はあのCMを見てBelewのことを一体ナンダと思ったろうか?

ま、ギターを使った外国のお笑い芸人かなんかだろうね。

先回の来日時、出版社から頂戴したお仕事でステージの写真を撮らせてもらった。King Crimsonの初来日から数えて32年ぶりの生Adrianだった。

その時のようすをコチラに記しておいたので是非ご覧頂きたい⇒Shige Blog:エイドリアン・ブリューを撮ったよ

サイと対峙するAdrian。サイの背中には鳥が一羽。いい写真だ。

写真はT-REXやDavid Bowieの写真で有名な鋤田正義さん。

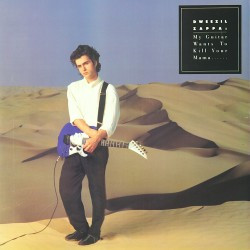

Dweezil Zappaの『My Guitar Wants to Kill Your Mama』。ああ、なんてカッコいいタイトルなんだろう。

オリジナルはお父さま。この『Weasels Ripped my Flesh(いたち野郎)』に収録されている。ジャケットのイラストはNeon Park。Little Featとかのジャケットの人ね。そういえば、Lowell Georgeはこのアルバムに参加している。

あ、こっちはMJG展示アイテムではないよ!展示アイテム意外の写真は小さくするか、斜めにして区別することにした。

コレ、自分を疎ましく思うガール・フレンドのお母さんをオレのギターが殺したがってるぜ!という歌。お父さんなんか燃やされそうになっちゃう…という物騒な歌。

昔、手塚治虫の『どろろ』であったじゃない?「妖刀」っての?刀が血を欲しがって、その刀を持ったヤツが殺人鬼になっちゃう話し。

バック・グラウンドは全然違うけど、なんかアレを思い出しちゃう。

残念ながらDweezilのは聴いたことはないんだけど、お父さまのはもうカッコよくて手の施しようがない。3分25秒の間、めまぐるしく変化するシーンに耳は釘づけだ。

1975年発表のScorpionsのサード・アルバム。

1975年発表のScorpionsのサード・アルバム。

Scorpionsを初めて聴いたのはいつのことだったかな~。『Virgin Killer』の直後ぐらいかしら?『Taken by Force』は間違いなくまだ出ていなかったと思うので1977年ぐらいのことか…。

ロック狂の兄を持つ同級生にすすめられ、「ドイツのグループ」ということに違和感を覚えながら、この『In Trance』と『Fly to the Rainbow』を買ったように記憶している。

他のところでも書いたけど、コレ、「Dark Lady」で景気よく始まるのはいいんだけど、2曲目のタイトル曲からやたら重苦しくなっちゃうのが苦手であんまり聴かなかったなぁ。

おなじみのバンド・ロゴはこのアルバムから登場した。

『Virgin Killer』、『Taken by Force』、『Tokyo Tapes』と何かとジャケットのトラブルが多いScorpionsだが、最初に物言いがついたアルバムがコレ。

下に見られるオリジナル・デザインは女性の胸があらわになっているため、NGとなったのだ。

NGとなった後はこのように問題の個所が塗りつぶしとなりバストが完全に見えなくなった。オッパイが見たくて言うわけじゃないけど、やっぱり面白くなくなっちゃうよね。

この白いストラトはUli Jon Rothの私物で、このジャケットのアイデアもUliの発案とされていたが、後年インタビューでそれを正した。

内容はこうだ。

「初期のScorpionsのジャケット・デザインはレコード会社によるものでバンドはまったくクチを出していない。私が関わった作品のうちでもっとも恥ずべきモノだ」

ま、この『In Trance』はまだいい方だと思うけど、確かに『Fly to the Rainbow』は問答無用でカッコ悪いよな…子供の頃からそう思っていた。

ところで、このジャケットの写真を撮影した人はMichael Von GimbutというドイツのフォトグラファーでScorpions関連では他に『Virgin Killer』の表裏ジャケや『Taken by Force』のジャケットを撮った人。

ところで、このジャケットの写真を撮影した人はMichael Von GimbutというドイツのフォトグラファーでScorpions関連では他に『Virgin Killer』の表裏ジャケや『Taken by Force』のジャケットを撮った人。

他にもドイツ人ピアニスト、Joachim Kühnの『Springfever』なども手掛けている。

チョイと脱線するが、このアルバム、大好きなベルギー人のギタリスト、Phillp Catherineが参加しているので買ってみたが、つまらなかったな~。やっとの思いで1枚聴き通した。

Joachim Kühnは他にもJan AkkermanやRay Gomez目当てで買った『Sumshower』なんてのも失敗だった。

Jan Akkerman好きならデュオのライブ盤『Live! The Kiel Concert - The Stuttgart Concert 』がいい。

ソロ・ピアノの『Joachim Kühn Plays Lili Marleen』はなかなかヨカッタ。

他にもOrnette ColemanとやってるヤツとかArchie Sheppとの共演盤とか気になる作品もあるが危険度も高そうだ。

Scorpionsのことを調べていて、ウチのLP棚をめくっていたらこんなのが出てきた。

Scorpionsのことを調べていて、ウチのLP棚をめくっていたらこんなのが出てきた。

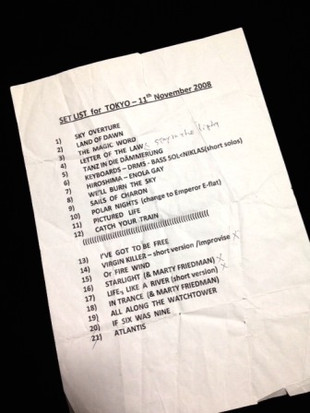

2008年に来日した時に楽屋でUliからもらった中野サンプラザでのセット・リスト。ズボンのポケットに入れてシワくちゃにしちゃったのは私。

彼の楽屋には2日ともお邪魔させてもらったが、両日ともショウの直前に曲を決めていた。

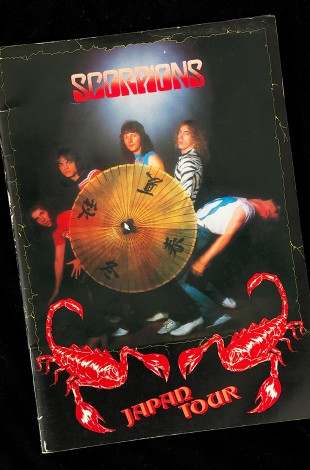

コレは1978年にScorpionsが2度目に来日した時のコンサート・プログラム。

コレは1978年にScorpionsが2度目に来日した時のコンサート・プログラム。

Michael Schenkerが来るっていってたのに来なかった。

UFOでSchenkerが来日するいう話しもあったが来なかった。ギターはLone StarのPaul Chapmanだった。

結局私は一度も本物のMichael Schenkerを見ずじまいだ。このようすだと一生見れそうにないな…。

お定まりのプログラムの内容チェック!

お定まりのプログラムの内容チェック!

1978年、Van Halenの初来日公演の広告が出てる。行った、行った、厚生年金。

Al Greenは飛ばしてと…それとLittle Feat。

中野サンプラザの2階席の一番前だった。双方行っといて本当によかったコンサートのうちのひとつ。

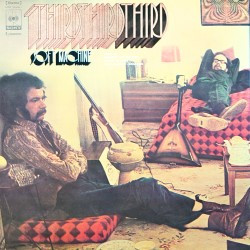

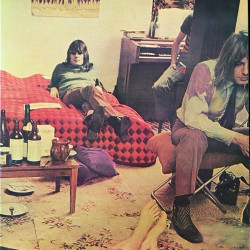

これ、Soft Machineの『Third』なんだって。

これ、Soft Machineの『Third』なんだって。

普通はコレじゃんね。

裏はこんな感じ。こっちが表かな?

裏はこんな感じ。こっちが表かな?

ファースト、セカンドのサイケデリック調からガラリと雰囲気を変えてフリー・ジャズのテイストとなったサード・アルバム。好き。

そう、カンタベリー・ミュージック好きでしてね~。

わざわざ現地まで行った!

街の雰囲気はおおよそSoft MachineでもCaravanでもはたまたHatfield & the Northでもない。ただの美しい寺町(?)。これまた近いうちに『名所めぐり』で案内するので乞うご期待。

街の雰囲気はおおよそSoft MachineでもCaravanでもはたまたHatfield & the Northでもない。ただの美しい寺町(?)。これまた近いうちに『名所めぐり』で案内するので乞うご期待。

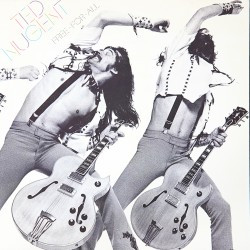

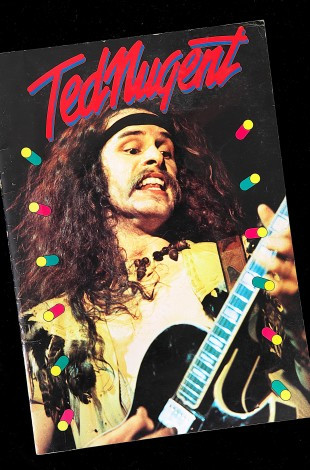

ガラリと変わってTed Nugent。

ガラリと変わってTed Nugent。

この人、全米ライフル協会の会員ですごい国粋主義者らしい。「ジャップのメーカーのギターでブルースができるかよ!」なんて言ったとか言わないとか…。そんなこと言っちゃイヤですよね~。

だからイギリス製のMarshallも使わないんかね?

したがって、ギターもアメリカ製だ。ジャケットに写っているのが愛用のGibsonのByrdland。

「Cat Scratch Fever」って流行ったよね。私はこの人に近寄りもしないけど、このアルバムあたりはリアル・タイムで、「Hammerdown」とかいう曲がカッコよかったような記憶がある。

このByerdlandというギターはBilly ByrdとHank Garlandというふたりのギタリストのアイデアによって開発され、1955年にGibsonが発売した。

Billyの「Byad」とGarlandの「land」を合体させた名前を持つ、L5CESやSuper400と並ぶハイエンドモデルだ。

Gibsonはその後、異なるハードウェアを搭載するなどして廉価版のES-350Tを発表した。

珍しいでしょ、こんなにギターの話しをするなんて…。

実はこのES-350Tってギターが昔欲しくてね~。ナゼなら70年代に渡辺香津美さんが愛用していたからなのだ。

ギター特集に免じてもらって今日一番の脱線をさせて頂く。ギターつながりだからいいでしょう?

それは香津美さんのこと。

世界で名の通った日本のギタリストというと、何といってもロックでは「高崎晃」だが、ことジャズになるとまず「渡辺香津美」の名前が挙がる。

昔からジャズの枠にとらわれない活動を展開されているが、バップ・ギタリストということでくくれば私は香津美さんが軽く世界の5本指に入ると思っている。…というか、普通の人間はこんなにギター弾けませんよ。

音速で弾きまくる速弾きシュレッディングももちろん大変な超絶技巧だが、音楽の複雑さやフレーズの難易度から見れば、バップ・ギターの方がはるかに技巧を要することは間違いない。

それも美しく太い音色と高濃度の歌心で弾き倒すワケだ。たまらんワケだ。

ということで、70年代のクロスオーバー・ブームに乗って香津美さんが押しも押されぬ大スター・ギタリストになる以前、Three Blind Miceあたりの香津美さんの参加作品が大好きでずいぶん集めて回った。

その頃の一番好きなアルバムがコレ。

これはThree Blind Miceではないが、八城一夫さんというピアニストとのドラムレス・トリオ。

1975年の録音だから香津美さんが22歳の時の作品だ。

ここでの香津美さんのプレイはもうただただ素晴らしい。もう完全に外人状態。

今でもよく聴いているアルバム。

おそらくここでそのES-350Tを弾かれているハズ。

この頃の香津美さんの参加作でロック・ファンにもスンナリ楽しめそうなアルバムを2枚紹介しましょうね。

この頃の香津美さんの参加作でロック・ファンにもスンナリ楽しめそうなアルバムを2枚紹介しましょうね。

向かって右が水野修孝という人の『ジャズ・オーケストラ’75』というビッグ・バンドの作品。ここでゲスト・ソロイスとトして香津美さんが参加し、宮間利之とニュー・ハードをバックに縦横無尽のソロを展開する。リズム隊のゲストとしてはポンタさんや岡沢章さんも参加している豪華布陣。

このジャケットに香津美さんがES-350Tを弾いている写真が掲載されているのでこの頃の愛器であったことは間違いない。

向かって左はそのライブ盤『水野修孝の世界』という、右の内容のライブ盤。ここでの香津美さんこそスゴイ。もうジャズとロックのフレーズがこんがらがっちゃって、出るわ出るわ、留まるところを知らない。これまた当時の香津美さんのトレードマークだったAlembicが七色のトーンをクリエイトしている。

この2枚からおいしいところをコンパイルしたCDはかなりおススメ。

香津美さんとご一緒させていただいた機会にES-350Tの所在を直接尋ねてみたが、すでに手放してしてしまったそう。

さて、Byrdlandに話しを戻そう。

さて、Byrdlandに話しを戻そう。

先に書いたようにこのモデルはギタリストのBilly ByrdとHank Garlandのアイデアで作られた。

Billy Byrdという人は知らないが、Hank Garlandはなかなかいいよ。…といっても1枚しかもっていない。

『Jazz Wind from a New Direction』という1960年の作品。下がソレ。これもギター・ジャケットだね。ちゃんとByrdlandが写ってる。

このHank Garlandという人、普通のジャズ・ギター史にはまず名前が出てこない人だが、なかなかの名手。よどみなく繰り出す複雑なアドリブ・メロディは小型Tal Farlowを思わせる。

このアルバム、もうひとつ大きな聴きどころがある。

それはGary Burtonのヴァイブだ。文句なしの快演!次から次へと繰り出すバップ・フレーズがあまりにも素晴らしい。

この鍵盤打楽器というのは鍵盤楽器の複雑な音楽性を打楽器の技術で実現するという究極的に演奏がムズカシイ楽器とされている。

あの超絶ギターを弾くPeter Ollie Halsallは(私が言う「超絶」は速弾きという意味ではない)、はじめヴィブラフォン奏者を目指したが、あまりにもムズカシイので断念してギターに転向したというくらい。

PattoでOllieがヴィブラフォンを演奏している音源が残されているが、聴いてみるとトンデモなくうまい。それにもかかわらず、この最高のギタリストが断念してしまったというのだから鍵盤打楽器のムズカシさが窺えるというものだ。

で、このGary Burton、『Duster』とか『Lofty Fake Anagram』等のジャズ・ロック作品(ギターということでいえばこのあたりのLarry Coryellの破れかぶれさが最高にカッコいい)の評価が高いが、本作のようなストレート・アヘッドなプレイが実によろしい。

バークリーの先生も務めているが。生徒さんに言わせるとヴァイブにかけては「宇宙一」ウマいとか。

…てんで、このアルバム、おススメです。ドラムはJoe Morelloだし。

ビックリ!Ted Nugentの話しをしてたんだっけ?忘れてたわ。ずいぶん遠いところまで来たな。

ビックリ!Ted Nugentの話しをしてたんだっけ?忘れてたわ。ずいぶん遠いところまで来たな。

ということでTed Nugentには何の思い入れもない…のだけれど、恥ずかしながら来日公演へ行ってますから。

1979年。武道館。

確かこの時、「世界一音が大きいコンサート」みたいなふれこみだったと思う。確かに音はデカいと思ったけど、最近のコンサートに比べたら屁でもなかったのかもしれない。

正直、演奏の内容は何も覚えていないが、コンサート自体は印象的なものとなった。

…というのは、コンサートの最中に武道館のアリーナで警備員と外人の客が大乱闘を展開したのだ。

当時、コンサートでは保全を目的にイスから立ち上がることさえ禁じられていて、感極まってイスから腰を上げるお客さんがいると警備員がスッ飛んできて「立たないでください!」と注意するのが普通であった。

その日、外人のお客さんが普通のコンサートより多く来場していた。酒でも入っていたのかもしれない。

コンサートの半ばにもなると大分盛り上がってきて、外人たちが立ち上がり出したのだろう。それを厳しく注意する警備員とその注意を聞き容れない外人客との一大バトルが始まったのだ。

他の警備員も加勢するわ、ヨソの外人客も乱闘に加わるわで武道館のアリーナが一時大騒ぎになった。

オモシロかったな~。一緒に行ったヤツが中学校一ケンカが強いヤツで、その乱闘に加わらないかとちょっとヒヤヒヤしたっけ。

しかし、昔のコンサートはよかった。ちゃんと音楽を聴く場所だった。

そんな風に立ち上がることすら禁じられていた時代だからお客さんはスタンディング・オベーションという行為すらしなかったし、一般的にもそうした行為は知られていなかった。でも、滅多に見ることのできないホンモノのロックを演奏する海外のバンドが目の前にいたのだから、そりゃジックリ聴いた。

いつからコンサート会場は盆踊り会場になってしまったのだろうか?

こっちのプログラムにはUFOとEaglesの来日公演の告知が掲載されている。

こっちのプログラムにはUFOとEaglesの来日公演の告知が掲載されている。

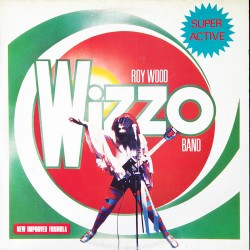

このカテゴリーでRoy Woodが登場するのは初めてかな?ロン・ウッドじゃないよ、ロイ・ウッド。

このカテゴリーでRoy Woodが登場するのは初めてかな?ロン・ウッドじゃないよ、ロイ・ウッド。

The MoveやElectric Light Orchestraの創設者のウチのひとり。「ウチ」のもうひとりはといえばJeff Lynneだ。(今回はBev Bevanには我慢してもらおう)

The Moveに関して言えば、イギリス人の友達によるとThe Moveはいわゆる「ポップ・バンド」という扱いになっていて、「ロック」とは一線を画しているようだ。

後期のThe Moveはかなりハードな曲が多いが、ファースト・アルバムなんかは「ビートルズに続け!」的な感じは否めないもんね。

でも、それがいいのよ。

そのヒット曲を書いていたのがRoy Wood。Ron Woodじゃないよ。

この人も日本ではかなり過小評価されている人のうちのひとりだろう。

驚異のマルチ・プレイヤーでロック楽器から管楽器、チェロまで何でもひとりでこなしてしまう。

でも、Toddだってそれぐらいのことをするし(2度目の来日公演の時にはサックスを吹いて、ドラムも叩いた)、マルチ・プレイーというのは、マァ、それほど珍しくもないのかもしれない。

このRoy Woodがスゴイのは、それだけでなく何しろものすごくいい曲を作る才能に長けていることだ。

誰も口にはしないが、70年代の日本のニューミュージック系の人たちはかなりRoy Woodを研究したのではないかと私はニラんでいる。

これは短命に終わったRoyのバンドWizzo Bandの唯一のアルバム『Super Active Wizzo』。

ジャズ・オリエンテッドという触れ込みだったらしいが、ま、ジャズには聴こえないな。残念ながら内容もあまりおもしろくない。

Bo Didleyモデルを下げてポーズをキメるRoyのジャケットはカッコいいが…。

Roy好きの植村さんの本格コレクションには遠く遠く及ばないが、私もかなり好きでしてね。気が付くと結構ゴチャゴチャ集まってる。

今、Roy Woodってどうしてるんだろう…。

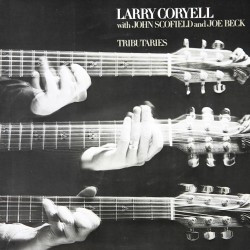

『Standing Ovaton』以降、Larry Coryellもこのクラシックのシリーズにはずいぶんのめり込んでいたね。

『Standing Ovaton』以降、Larry Coryellもこのクラシックのシリーズにはずいぶんのめり込んでいたね。

『シェエラザード』だの『火の鳥』だの『春の祭典』だの…。

このあたり、アコギ夢中期ではStephane Grappelli、Philip Catherine、Niels Pedersenと組んだ『Young Django』が愛聴盤。Catherineとのデュオ盤『Twin House』もいい。

それと、ポーランドのヴァイオリニスト、Michael Urbaniakとのデュエットも好きでよく聴いた。

問題は、まぁ、粗製乱造といったら失礼に当たるが、どう見てもB級、あるいはC級の域を出なさそうにない作品が目白押しの、その前のエレキ・ジャズ・ロック期だ。

サイドマンとして参加したものも含めると、ザックザク出てくる。でも、B&C級とわかっていても何となく手が出てしまうんだな~。

で、結果、気が付いてみるとこれまた結構集まっちゃってる。

よくライバル視されるJohn McLaughlinのストイックな姿勢と全然違う。初めは私もMcLaughlinの方が好きだった。

プレイもそう。McLaughlinの緻密さとは対照的なCoryellのヤケクソさとういうかアバウトさ…いつの間にか、Coryellの方がよくなっちゃってる自分に気づくんよ。

今でも時々ジャズのアルバムには手が出ちゃうもんね。隠れた名演的にはSonny Rollinsの『Don't Ask』が大好き。

この人、母方の方だったか、インドネシアあたりの東南アジア人の血が入っているらしい。それでちょっとああいう風貌。これがまた親しみやすさを増してくれてもいる。

このダリ丸出しのジャケットは魅力的だ。

コチラはCoryell名義のアコギ・ギター・トリオ。お相手はJohn ScofieldとJoe Beck。

全部Ovationだよ。時代を感じるね~。1979年の作品。

カッコいいジャケットだ。

この中に「Zimbabwe(ジンバブエ)」というブルースが収録されていて、かつてFMでCoryellと香津美さんのデュエット・バージョンがオンエアされたことがあった。めっちゃカッコよかった。

Coryellは、敬意を表し香津美さんのことを「Kazumi-san」と必ず「さん」付けで呼ぶという話しを聞いたことがある。何となくうれしい話しだ。

そうそう、ジョンスコとギター・トリオで思い出した。前にも紹介しているかもしれないけど、ロック・ファンの皆さんにもなじみやすいと思われるCharles Mingusのアルバムを一枚。

『Three or Four Shades of Blues』という1977年の晩年の作品。(Mingusは1979年に他界)

長いキャリアの中で(多分)ギタリストを起用したことがなかったMingusがLarry Coryell、Phiip Catherine、John Scofieldというクセモノ3人を集めて制作したハードな好盤。

同年に『Me Myself & I』というアルバムがあって、そこにはJack WilkinsやTed Dumbarが参加しているが、Mingusがいっしょにプレイしていないので、Mingusとギターの共演は『Three or Four Shades of Blues』だけになろうか?

まぁ、カッコいいから。ギター好きの人は一度聴いてみるといい。

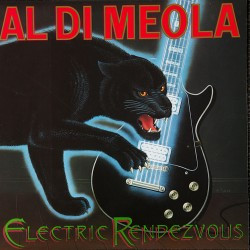

『Land of the Midnight Sun』?『Elegant Gypsy』?『Casino』?…流行ったよね~ディメオラ。あの時代のお年頃の音楽好きは間違いなくみんな聴いたでしょ?

『Land of the Midnight Sun』?『Elegant Gypsy』?『Casino』?…流行ったよね~ディメオラ。あの時代のお年頃の音楽好きは間違いなくみんな聴いたでしょ?

でもね、私はコレ…『Electric Rendevous』が好きだった。

収録されている「Crusin'」という曲をタモリがオールナイトニッポンで流してね、それが気に入ってアルバムを買った。この曲Jan Hammerがドラムを叩いてるんだっけ?

まだ渋谷のタワーレコードがハンズの先にあった頃で、King Crimsonの『Discipline』とLarry Carltonの『Sleepwalk』を同時に買ったのを覚えている。もちろん、もちろん全部その時の新譜レコード。いい時代だったな~。

イヤ、ま、だからなんだ?という話しなんだけど、年を取ってくるとこんなことでも懐かしく思えてくるんよ。

しかし、このジャケット、今見るとかなりダサいな。特になんでこんなにレスポールが痩せ細っちゃってんだ?!

これは買ったことがない。Al DiMeolaのライブ盤。なんで買ったことがないかというと、ダビングしてもらったカセット・テープを何回も聴いたから。

それも、当時アルバイトしていた病院に入院していた中学生の子に頼んでエア・チェックしてもらった。あの子あの後元気にやってるかな…といってももう50近いのか…。

何でも当時Di MeolaはドラムがSteve Gaddじゃないとツアーに出ないとかいう話があって、Gaddのスケジュールの空きを待ってツアーを組んでこのアルバムをライブ・レコーディングしたとか…。

タイトルの「TOUR DE FORCE」とは「大作」とか「力作」という意味。他に「離れ業」なんていう意味もある。

Manはわからない。1968年、ウェールズで結成された名門ブリティッシュ・ロック・バンド。これしか知らない。アルバムも1枚しか持ってないし、印象が薄い。

このアルバムは1975年に発表された『Maximum Darkness』というライブ盤。ロンドンはチョーク・ファームのThe Roundhouseで収録された。(The Roundhouseはそのうち『名所めぐり』で紹介します)

ずいぶん昔から、ハンターなんかでよく見かけたジャケットだ。子供ながらにカッコいいとは思ったものの一度も聴いたことがない。SGがいいよね。

そもそも日本に「マン・ファン(←変な言葉だな)」なんているのかしらん?いつか聴いてみようとは思っている。

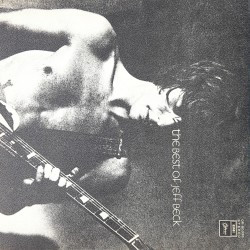

いつの時代もカッコいいね~、Jeff Beck。このジャケットの写真、何かのアルバムに封入されているポスターにもなってるんだっけ?

この頃はレスポール。コレがまたよく似合う。やっぱりすごいギタリストはギターがよく似合う。どんな服よりもギターとストラップがよく似合うのだ。

Jeff BeckのMarshall Blog発、最新の情報ということでコチラをご覧いただきたい⇒Jeff Beck のMarshall 2014

…ということで『ギター特集』いかがだったろう。

やっぱりギターは不滅だね。「ギターを使う音楽が古い」だなんて発言は厳に慎むべきであろう。こんな発言をすれば自分が恥をかくだけだ。もし、この発言が広く受容される時は「世界の終り」が来るだろう。

さて、ここからは同時に開催された立体展示のアイテムをご覧いただく。

今回は特殊仕様のアナログ・ボックス・セット。CDのボックス・セットとは異なり、LPのボックス・セットはゴージャス感が強かった。

ハコに入っているという強みを生かし、大抵は分厚いブックレットが付属していたことも喜びのひとつだった。そして何といってもその重量。重さと値段がニアリー・イコールで、持っていることがひとつのステイタスだったりして。

それで、レコード棚に収めた時の背表紙の幅がまたうれしいと来てる。

私も何セットか持っているが、吹けば飛ぶ屁のようなものだ。

そこで、植村さんの相変わらずのすさまじいコレクションに舌鼓を打ってもらいたい。

● THE WHO / LIVE AT LEEDS (SUPER DELUXE COLLECTOR’S EDITION) (UNIVERSAL 2010)

ロンドン・オリンピックの閉会式で話題を集めたザ・フーの名ライヴ『Live at Leeds』の6枚組ボックス(1LP+1SINGLE+4CD)。

ここ数年のボックスものの大半にはLP(しかも重量盤)が同梱され、ハード・カバー・ブックレットが付属されるケースが多い。このセットでは当時付属されていたメモラビアも見事に再現されている

ロックを聴く者でこのアルバムを通過しないものはいまい。私も大好き。

ってんで3年前にイギリスに行った時、リーズを訪ねようかと計画した。ところが、友人にこのことを尋ねると街のようすが新しくなってしまい、面白くもなんともないという。それで往訪をあきらめ、ヨークに行くことにした。

● FRANK ZAPPA / BEAT THE BOOTS ! VOL.1 LIMITED EDITION BOX SET ( RHINO 1991)

巨星Frank Zappaが巷に横溢していた海賊盤に対抗すべく、67年から82年までの自分の海賊盤を自らリマスターし、オフィシャルな8枚組LPボックスに集大成したもの。

開くと観客がポップアップするという驚きの特殊パッケージも実にザッパらしいし、ライノならでの見事なアイデアだ。

Tシャツ等のオマケもうれしい。

私も持っているが、もったいなくて開けられない。買った時の状態そのままにしてある。

「それじゃ聴けないじゃないか」って?

このシリーズは奇特なことにバラ売りの国内版のCDが制作されて、それを聴いているので大丈夫。

● THE BEACH BOYS / THE SMILE SESSIONS (COLLECTOR’S BOX) (CAPITOL 2011)

デビュー50周年記念で数年前30年以上ぶりに来日したThe Beach Boysの幻のアルバム、『Smile』の全音源を集大成させた9枚組ボックス(2LP+2SINGLE+5CD)。内容もさることながら、オリジナル・アートワークを3Dで表現したパッケージが秀逸。資料満載のハード・カヴァー・ブックレットも充実している。

みんな『Smile』好きね。

● THE ROLLING STONES / GOLDEN HISTORY OF THE ROLLING STONES (キング1971)

当時ロンドン・デッカとレーベル契約をしていたキング・レコードが日本独自に企画・発売した5枚組LPボックス。サイケ調にデザインされた分厚いカートン・ボックスに同梱されたのは2種類の特大ポスター(年表)と80ページに及ぶ特製ブックレット。

60年代から70年代初頭にかけて日本独自のデザインによるジャケットは多く見られましたが、ボックスものは極めて珍しいといえる。

● DAVID BOWIE / SOUND + VISION (RYKODISC 1989)

元祖グラム・ロック・スターというより、英国を代表するアーティストの1人であるDavid Bowieの代表曲や未発表曲などを編集した6枚組(2枚組LPが3セット)LPボックス。

Bowieのパッケージはどれもハイセンスなものが多いが、このBowieのイラストが直接プリントされたプラスティック・ボックスそのものがもはやアートといえるだろう。

ん~、ハイセンス!

● 小沢昭一:取材・構成 / ドキュメント 日本の放浪芸(日本ビクター1971)

俳優である小沢昭一が60年代後半から数年をかけて全国各地の放浪芸(大道芸、門付芸など)をフィールドワークで集大成させた7枚組LPボックス。

60ページに及ぶLPサイズの解説書は、貴重な写真も含め民俗学としても極めて貴重な資料といえる。1999年に同作品は初CD化されたが、解説書もそのままコンパクトになったために非常に読み難くなってしまった。

そうなんだよね。

ジャズのLPは裏ジャケに著名な音楽評論家が書いたライナー・ノーツが掲載されていることが多い。で、そのライナーが情報の宝庫だということになっている。

それはわかってるんだけど、あれだけ細かい英語を読むのは大変億劫だでねェ。よっぽどの必要性に迫られない限り読むことはありませんよ、正直。

それがCDになって、オリジナルの体をキープしようとしている気持ちはわかるんだけど、そのまま縮小しちゃったら読めるワケないじゃんよ。

はじめから「読まないですよね?ほんなら縮小させて頂きますんで、よろしく」と考えているとしか思えない。こうなると読みたくなってくる。

中にはその文章をLPサイズの紙に印刷して4つにたたんでCDのケースに入れておいてくれたりするメーカーもある。これは親切。

後はブックレットに文章をそのまま転載するとかね。

もうね、小さい字はツライわ。ホントこんなにツライものだとは思わなんだよ。そろそろ天眼鏡をゲットしようかと思ってる。

名詞の片隅に小さく入ってるemailアドレスなんか読めないってば!

● 大瀧詠一 / NIAGARA VOX (CBS・ソニー)

日本のフィル・スペクターこと大瀧詠一のナイアガラ・レコードでの作品を集大成した9枚組LPボックス。

目玉は多羅尾伴内、宿霧十軒、我田引水などの別名義作品による2枚のアウトテイク集。当時八曜社から刊行されていたナイアガラの定本も同梱されている。70年代前半に数多くの名デザインを手がけたWORKSHOP MU!!の代表作品ともいえるものだ。

大瀧さんの急逝にも驚いた。

● VARIOUS ARTISTS / THE MUSIC PEOPLE (CBS・ソニー 1972)

1968年に創立されたCBS・ソニーが5周年記念として業界プロモーション用に制作した3枚組LPボックス。

3枚は、クラシック編、ポピュラー編、邦楽編に分かれ、各ライナーノーツには5年間の歩みとヒットのエピソードなどが綴られている。非売品ながら、ジャケットのイラストは和田誠氏によるものだ。一般発売しても遜色のない見事なクオリティ。

秋葉原の大手電気店のあの黄色いレコード袋がなつかしいね!

● あがた森魚 / 永遠の遠国 (永遠製菓 1985)

ここ数年精力的に力作をリリースしているあがた森魚が、自主制作で発売した豪華5大付録付きの3枚組LPボックス。

77年に予約限定で制作を開始したが、制作費の不足から途中で中断、ようやく完成したのが8年後の85年。

当時25,000円とい高価格にもかかわらず、限定250セットを予約で完売、最終的には追加プレスの200セットも完売した。

手作りによるおまけセットなどは自主制作ならではの温かさに溢れるもので、まさにアートな音楽箱。

● 一柳 慧 : 作曲 / オペラ 横尾忠則を歌う(THE END 1969)

世界的にも著名な画家・イラストレーターである横尾忠則が、オノ・ヨーコの最初の夫であった現代音楽家の一柳慧とコラボした画期的なレコード。

内容はミュージック・コンクリートといえる音のコラージュで、当時世界初の2枚組ピクチャー・レコードとしても話題を集めた。

2005年には横尾氏の所有するオリジナル原画から復刻した限定1,000セットの4枚組CDボックスも発売されたが、即日完売したとのこと。

● SIGUR ROS / IN A FROZEN SEA (ARTIST IN RESIDENCE 2008)

今やBjorkと並びアイスランドを代表する独創的なSigur Rosが、アナログLPのみで限定発売した7枚組ボックス。

彼等の静謐な世界を表現したアートブック仕様に収められたLPのレーベル・デザインと内袋のデザインとが見事にシンクロしており、そんな所にも彼等のアートに対する美意識の高さが現れている。

● PUBLIC IMAGE LIMITED / METAL BOX (VIRGIN 1979)

Public Image Limited(PIL)の2作目『Metal Box』は、初回限定生産で3枚の12インチがアルバム・タイトルに因んだ缶に入れられて発売されました。John Lydonはとりわけ音質にはこだわりがあり、よりクオリティを求めて45回転12インチ・アナログという仕様になったといわれている。

この缶カラのジャケット、入れ物?、植村さんによるときれいに保管しておくのは相当難しいとのこと。ひとたび缶が空気に触れてしまうと酸化してしまい、年月を経てサビサビになってしまうのだ。ハハン、なるほど。Small Facesの『Ogden』の中古品でキレイなやつなんてほとんど見たことないもんね。

コレクターの苦労は尽きないのであ~る!

Music Jacket Gallery展示の詳しい情報はコチラ⇒金羊社MJG常設展

※記事内のジャケット写真は展示アイテム以外のものは斜めにもしくはサイズを小さくして掲載しています。

※本展示は2012年9月に終了しています。現在の展示内容は上記の金羊社ウェブサイトでご確認ください。

(敬称略 ※協力:立体展示本項解説文原本執筆・植村和紀氏、金羊社・奥平周一氏 )