【Music Jacket Gallery】緊急特集!Hipgnosis Collection~Hard Rock Works

Hipgnosisの主宰者、Storm Thorgersonの逝去にともなう緊急特集。

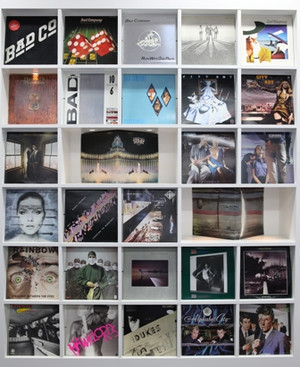

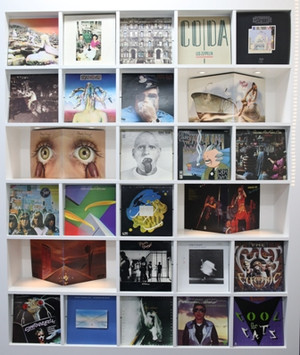

大田区は鵜の木にある大手印刷会社、金羊社内にあるMusic Jacket Galleryで2011年に開催されていた『ヒプノシス展』を題材に、昨日はプログレッシブ・ロック系のバンドの作品を紹介した。

もちろんHipgnosisの偉業はプログレッシブ・ロックの作品に限らず、ハードロック系バンドのLPジャケットにも素晴らしい成果を残している。Led Zeppelin、UFO、Wishbone Ash、Bad Company、Black Sabbath等々の超ビッグネームへの作品が目白押しなのだ。

そう、こっちの方面でもブリティッシュ・ロックの隆盛にはHipgnosisの視覚面での多大な貢献があったのだ。

今日はハード・ロック方面でのHipgnosisの偉業を考察していく。私的でゴメンね。

さて、Hipgnosis作品を見渡すと作風というか頻出するテーマのようなものがあることに気づく。

人それぞれ見方が異なるのだろうが、私の場合は、まず「水」。

水を使ったデザインが異様に多い。それほどイギリスが乾いているようには思わないが、スタッフのノドがいつも乾いていたのな?イヤ、雨の多いお国柄、水に親しみを感じているのかしらん?何せイギリスの雨は降りゃ必ず本降りにならないと気が済まないからね。ホント、イヤだよ、あの雨は。

それから「身体の一部の拡大」。これもすごく多い。目玉だの股間だの胸だの。

さらに「パターンもの」。『The Dark Side of the Moon』みたいなヤツね。

それに「ドラマもの」…というか映画のワンシーンを切り取ったようなヤーツ。

後は「完全イラストもの」。文字通りイラストだけで済ませちゃうタイプ。

何といっても「写真合成もの」。これが一番お得意か。

ま、こうして挙げていくとキリがなくなってカテゴライズの意味もなくなっちゃうので止めとくけど、どの作品も大抵これらのウチのどれかに所属しているんじゃないのかな?

決定的に言えるのは、レタリング、タイポグラフィっていうのかな?要するにBlue Noteが得意としているような字だけでデザインを構成しちゃう手法と、バンドのメンバーの写真がドンと出てきてハイ終わりというパターンがすごく少ないのね。

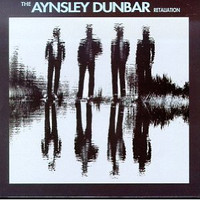

ポートレイトものですぐに頭に思い浮かぶのは、『Rory Gallgher』、『Aynsley Dunbar's Retaliation』、『Desolation Boulevard / Sweet』、『Olivia Newton-John』…ぐらいかな。あと、本人が出てくるには出てくるけど「水」処理が施してあったり、「ドラマ化」してあったりで、ただ写真をボコッと置いてタイトル入れて…というのはかなり少ない。

このことはThorgerson自身の主義でもあったらしい。

それと楽器。ポートレイトを使わないのと同時に楽器のイメージもまったくといっていいくらい出番がなかった。なんかあったかな…(長考)…ポールがギター抱えているヤツとWishbone AshのFlying Vがスッ飛んでるヤツぐらい?

Marshallを使って何かカッコいいジャケットがあればよかったのに…。多分、楽器を登場させると中身のイメージが固定化されてしまうと考えていたんじゃないのかな?

それでは、どうやってHipgnosisはこれらの作業を進めて行ったのであろうか?あるインタビューでThorgersonはこう説明している。

当該のアーティストの作品を聴いて、歌詞を読んで、スタッフ同士で意見を交換し合う。Hipgnosisとしてのアイデアが整ったらスケッチを起こす。それをバンド側に見せて説明し、バンドとも意見を交換し合って最終的なアイデアを決定していたらしい。

でも、Hipgnosisの作品のほとんどは写真素材。後はその決定したアイデアに基づいてパソコンでチョチョチョと加工して終わり…なんてことはこの時代は当然できなかった。それらの写真をすべて実際に撮影しなければならなかったのだ。

これは大変ですよ。時間も金もかかる。だからこそいいものができたんですね。まさに映画と同じ。実際、この話しを聴いてすぐにヒッチコックと黒澤明を連想した。(いつもコレだ)

脚本至上主義…2人ともいい脚本がなければ絶対に良い作品は生まれないという考えで、ヒッチコックは長編を原作に選ばなかった。ダレちゃうから。また、彼は異常にキャメラ(?)の技術に詳しく、本職のキャメラさんにしばしイヤがられたらしい。

一方、黒澤作品の頂点『七人の侍』なんかは、後年世界がうらやんだ橋本忍、小国英雄、そして黒澤明という3人の名脚本家チームが箱根の旅館に何カ月か缶詰になり、アイデア出し合って練り上げたという。3人が同時に同じシーンを考え、浮かんだアイデアを他の2人に提示する。他の2人もアイデアを提示し、意見を交換して一番よいアイデアを選んでいく。

ようやく脚本が完成してみんなヘトヘトになってしまった時、黒澤明はこう言ったという。「オイオイ、君らはいいけど僕はこれからこの脚本を実際に撮影しなければならないんだゼ!」って。黒澤明もキャメラの技術に明るかったという。

彼のトレードマークであるパンフォーカスを実現するために現場はいつも過酷な状況だったという。パンフォーカスは画面全部にピントを合わせる手法で、たくさんの照明を使って思いっきり明るくしてレンズを絞り込まないと奥までピントが送れない。そのため現場はいつも灼熱地獄だったという。あの有名な『天国と地獄』の権藤邸のセットの中なんか40℃を軽く超えていたらしい。

これってまったくHipgnosisの話しと同じでしょ?脚本やミーティングがいかに大切かということだ。

さて、ここでま音楽配信の話し…。「またかよ!」と思われるでしょう?別に音楽配信に恨みはないの。危険信号を送っているだけなんですー!

それは、自分から能動的に聴きたいと思う曲を1曲毎に入手できる「音楽配信」というシステムが一見合理性に富んでいると錯覚してしまうのがまずマズイ。

自分の好きな曲しか聴かない。狭まるねェ~、聴く音楽の幅が…。でもこれだと作る側はラクでいいよね~。聴きやすい、受け入れられやすい曲だけ作っていればいいワケでしょ?

でも、それでいいのかしら?コレってナンノことはない、原始回帰だとは思わない?LPが発明される前のEP、つまりシングル盤文化へ逆戻りしているだけではないだろうか?テクノロジーは進歩したかもしれないけど、肝心の音楽と音楽のあり方が縮退しているのではないか?

これはシングル盤が悪いとかつまらないということでは全くない。でも、シングル盤は歌謡曲もしくはその類の普遍性が限りなく高い大衆音楽のためだけの物だと思うんですよ。

「木綿のハンカチーフ(最近知って感動したんだけど、あの美しいギター、芳野藤丸さんが弾いているんですってね!藤丸さん、超名曲を超名演で彩りを添えていただいてうれしい限りです)」とか「勝手にしやがれ」とか「また逢う日までとか」、そういう人類が滅びるまで歌い継がれていく曲をひとつずつ提供するのがシングル盤の役目だと思っているの。または歌詞がメロディに乗ってスラスラ自然に出てくるような曲ね。今、巷間でヤケに日焼けした人たちがタテにグルグル回りながら歌っている曲なんかとは、土台天と地の差ほどのクォリティの違いがある。

もちろんハズレもあるでしょう。でもそのハズレも面白かったりするのがあの時代のシングル盤の特長なんですよ。いいものがあるから、どうしてもハズレちゃうものもある。そこでレコード会社の人たちもひと山狙って少しでもいいものを世に問おうとする。だから必然的にちゃんとした商品、つまり音楽が出てくる。

楽器サイドのテクノロジーも進化して、自分が作った曲を誰でも自宅でいい音で録音できるようになった。いわゆる「打ち込み」の一般化だ。ちょっと前まではドラムの音なんかペロンペロンだったのに今ではヘタをすると人間の叩くホンモノより音がよかったりするもんね。何回やり直させても文句言わないしね。

そうして作ったモノをインターネットに乗せて不特定多数の人に聴いてもらう。

ちょっと聴くとアマチュア・ミュージシャンにとっては夢のようなシステムだが、この簡便さが恐ろしい。言い換えるとこれはほとんどプロとアマの差がなくなるという事でしょ。

「コピーができないからオリジナルを演ってる」なんて話しをたまに聞くが、どうなんだろう?これはあまり音楽を聴いていないということではないだろうか?ミュージシャンはまず絶対にリスナーであるべきだと思う。やっぱりスゴイミュージシャンは例外なく音楽に詳しいですよ。膨大な時間を費やして深く広く聴いていらっしゃる。そうして積み重ねたインプットの中から自分の音楽を編み出していることは論を俟たない。

すなわち、チョチョイと宅録で作った音楽をバラ撒いて、またそれを何も知らない若者が聴いて「これが音楽か」と錯覚してしまう。悪循環である。

そうそう!こないだ車を運転しながら珍しくFMを聞いていたら若いミュージシャンが出て来て、インタビューの中で驚くべきことを言っていた。本当に名前は知らない。チェックしとけばよかったな。こんなことを言っていた…

「『ナントカ(名前は聴き落とした)』というライブハウスにはとてもお世話になったので、有名になってからも出演して恩返しをしたい」的な発言。これは全然いいよ。Miles DavisとBlue NoteのAlfred Lionみたいな美しい友情ストーリーだ。マズイのはこの先だ…

「このライブハウスはまだ僕らがロクに演奏をできない頃から出演させてくれて、いい訓練になったんですよ」って…アータ、演奏できないのにライブハウスに出てんの~?これホントにラジオで聞いたんだからッ!ビックラこいたよ、おじチャンは!

我々の時代にはこんなことあり得なかった。渋谷の屋根裏や新宿ロフトに出ることがもはや成功の証だったからね。そんなバンドがナンカの拍子にうまい具合に世の中に出たところで攻勢に残るいい仕事なんかしないって。所詮は時代が生んだアダ花なのではなかろうか?

ついでにもうひとつ。有名なライブハウスの社長さんから聞いた話し。

若いバンドさんのリハのシーン。ギターのチューニングがあまりにもヒドイのでミキサーさんが気をきかして「ギターさん、チューニングどうぞ!」と振ってあげた。

するとのそのギターの子は「あ、だいじょぶッス!ギター買ったときにチューニングしてもらいましたから!」…オイオイ、ピアノじゃねーんだよ。にわかには信じられなかったが本当の話しらしい。

じゃなんでそんなバンドを出すんだよ…というご指摘もあるかもしれないが、音源審査かなんかでオーディションをパスしちゃったのかもしれない。事実デモ音源とライブ演奏が似ても似つかないバンドなんてザラにいるらしいから…。

さらにマズイのは1曲ずつ自発的に聴いてしまうシステムは音楽の発見がどうしても少なくなってしまうこと。アルバムの場合お目当てでない曲も含まれていて、嫌でもその曲を耳にしなければならない。曲を容易にスキップすることができないLPの場合は特にそうだ。すると、その中に思いもかけない自分だけの名曲を発見したりするものだ。そうしたいい音楽との運命の出会いを奪い去ってしまうのが配信のシステムではなかろうか…。恐ろしい。

話しはシングル盤にもどって…ノルかソルかの商業的成功を狙ってセッセと量産されたシングル盤文化の一方では着々とロック・レコードが「芸術」に昇華していった。

その権化fがいわゆる「コンセプト・アルバム」というヤーツ。シングル盤では表現できない物語や何かのテーマを組曲的に複数の曲でまとめ上げる芸術だ。要するに『Sgt. Peppers~』みたいなヤツね。

調べてみるとその歴史は古く、1930年代のLee Wiley(ジャズ歌手ね)の作品が元祖らしい。

ロックの世界ではThe Venturesの1961年の『Coloful Ventures』が最初のコンセプト・アルバムとされているんだそうだ。 その他、The Beach Boysの『Pet Sounds(1966年)』やBrian Wilsonの『Smile(2000年に発表)』、同じく66年のFrank Zappa『Freak Out!』、The Kinksの『Face to Face』、そして一年後の『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』。

『Rubber Soul』を超えるアルバムを目指して『Pet Sounds』を制作するBrian Wilsonに「今スンゲェのに取り組んでいるんだ」とPaulが漏らして出てきたのが『Sgt. Peppers~』というのは有名な話し。

みんな66年近辺。名盤がひしめき合ってる!

『Pet Sounds』もコンセプト・アルバムなのか…。ま、確かに聴きだしたら全曲聴かないと気が済まない感じがするというか、いつもメロディを口ずさみながら、自然に全部聴いてしまうな。でもこれはあまりにも全曲素晴らしいからであって、別にコンセプトなんかなくっても全然構わないんだけどね。

一般的歴史的に美術は音楽より常に10年先を歩んでいると云われてきたようだが、音楽の強みはテクノロジーが大きな味方になっていること。つまり、キャンバスの大きさには限りがあるけれど、宿命的に「時間」を共有することができる音楽はその点で美術より圧倒的に優位性があるんですよ。

そのメリットを利用したひとつの完成型芸術がコンセプト・アルバムだと思うワケ。

いいですか?配信によって、言い換えると「1曲しか聴かない聴き方」が当たり前になると先の名盤もせっかくのそれらの芸術もすべて吹き飛ぶ可能性があるんですよ。恐ろしいとは思いませんか?

私はiPodの発明にはノーベル賞を授与すべきだと思っている。そして、私の160GBのiPodには20,000を優に超える曲が収納されていて、入りきらないので時々在庫整理をして曲を入れ替えている。さすがに2台持ち歩くのはイヤだからね。でも、1曲たりとも配信された曲は入ってはいない。

iPodはそうした配信システムの利便性と収益性を狙って開発されたことは百も承知だが、使い方によってはそのシステムを通じて音楽文化を脅かす凶器になるのではないか?これはあまりにもダイナマイトの発明と状況が似ている。

とにかく、フィジカル・プロダクツを死守し、「ジャケットをなくす」 などという愚行を犯さないこと願うしかない。

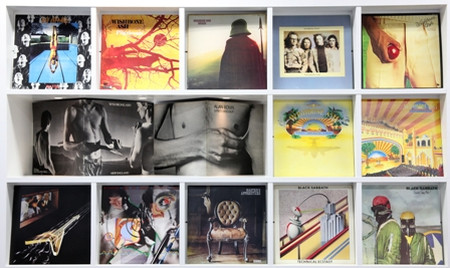

とはいえ、今はまだこうしてジャケットを楽しむことができる。Hipgnosisの素晴らしいデザインを今回もじっくりと眺めることにしよう。

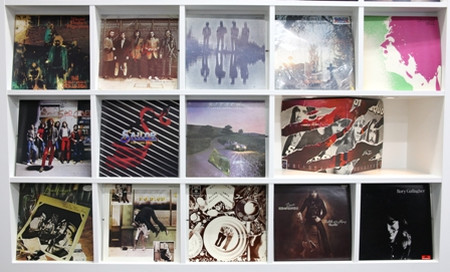

いつもテキストは直下の写真の解説をしているが、今日はルールを変えて、展示棚の写真を入れてセクションごとに区切ることにした。テキストの中にある「上段の」とか「左から3番目」とかあるのはすでに上に出ている写真を指している。そして個々のジャケットの解説は写真より上に記してある。ややこしくてスミマセン!

では、Storm Thorgerson追悼、Music Jacket Gallery緊急Hipgnosis特集~ハード・ロック編、まいります。

今日もすべて植村和紀氏のコレクションだ。

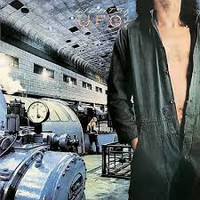

UFOもHipgnosisのジャケット・デザインがもたらすヴィジュアル効果を最大限に利用して作品全体のクォリティをアップをすることに成功したグループのひとつだろう。上段全部と中段左から2つめまで。

Hipgnosisの作品を取り入れるようになったのはスタジオ3作目の『Phenomenon(現象)』からだが、丁度このアルバムからMichael Schenkerが参加して人気にも火がつき出したため余計Hipgnosisデザインの採用がUFOの成功に奏功した感触をうけるのではないか?

『Phenomenon』は実際に撮影された空飛ぶ円盤の写真にそれを撮影するカメラを手にする予定調和的な女性の写真他を合成し、思いっきりフィルムに着色を施したHipgnosisお得意の手法で作られているが、この不気味な雰囲気とメルヘンチックに着色された色調、それとそれらを配置する絶妙な構図がたまらない。

先に書いたようにHipgnosisがデザインを制作する際は、アーティストと意見を交換しアイデアを決めるワケだが、この『Phenomenon』などは一体どういうアイデアの交換があったのだろうか?

Phil Moggが「どうすんだよ、ジャケットよぅ、ヒプグノシスさんヨォ~」とドスの効いた声でせまるとStorm Thorgersonが「イエ、ヒプノシスです。「g」は発音しないんです。さて、こんなのどうでしょうか?こちらの円盤の写真を使ってですネ、すでにカメラを手にした女性がその円盤を撮影する準備をしている…という図式でございます」

すると、Philが「バッキャロー、何で円盤が飛んでくるのが事前にわかってんだよ~?」。すかさずストーム「イエイエ、この円盤こそがUFO…つまりあなた方です。要するに人々はもう円盤が飛んでくることがわかっている。すなわちUFOというバンドが成功を収めて大空を飛びまわるということを確信しているという暗示なんです」

「フフフ、やるじゃねーかヒプさんよ~。ヨッシャ、気に入った。それで行こう!」

するとMichaelが「ぼくはRudolf(Scorpions)の弟だから、これが本当の『空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ』だね!」

「うるせェ、あっち行って「出る単」でもやってろ!」とPhil。

…などという会話は絶対になかったであろうが、この『Phenomenon』をはじめUFOのHipgnosis作品はどうやってこんな意匠にしたのだろうというものばかりだった。

スタジオ4作目の『Force It』も素敵だ。絡みあう男女。このふたり、よく見ると男と女が入れ替わっている風に見える。極端に色彩を強調した水道栓。こんがらがったホース。またしても完璧な構図。裏面の4人のライブ写真(こんな写真を私はお手本にしています)。もうこれだけで中身のよさは保証されたようなものだ。

その通り!この中身ときたら!1曲目「Let It Roll」のフィードバックだけで鳥肌だらけになってしまう。ああ、この曲を生まれて初めて聴いた時の衝撃ったらなかった!まったくロック・ギターのカッコよさがすべて詰まったかの曲だよね。間奏のこの演歌はナンダ?後半のボーjカルは天童よしみが出てくるのか?老若男女を問わずコレに感銘を受けないロック・リスナーが日本にいるとは思えない。

「Let It Roll」以外も名曲ぞろいだ。ああ~、まだ「Let It Roll」を聴いたことがない人が本当にうらやましい!

今の若い方々は実は幸せなんだよね。だって、こういう究極的にカッコいいロックを知らなくてこれから楽しむことができるんだゼ!イヤミに聴こえるかもしれないけど事実なのですよ。古い臭いなんてことは全くない。「いいものをいい」と思う感性もしくはDNAは誰もが平等に持ち合わせているんですよ。ならば聴かなきゃソンソン!!

UFOの曲の魅力は何といってもカッコいいリフだよね。これにガッチリと乗り切るPhilの歌。こういうロックが今まったく聴かれなくなっちゃたことは本当に寂しい。カッコいいリフを作るのは本当に難しいからね。UFOこそ若いミュージシャンに聴いてもらって、かれらの若い感性でロックの魅力を取り戻してもらいたい教科書的なバンドだ。

それからこの記事を書くにあたって痛感したのは録音のこと。この時代の録音は今のよくいえばゴージャスな音に比べればスッカスカに聴こえるかもしれない。でもそのドンシャリドンシャリした長時間聴くに堪えない、いかにも化学調味料テンコ盛りの音よりもこの頃の録音、素材の味、つまり奏者の技量や楽器本来の音質を活かした録音を見直す時がとうとう来たのではないだろうか?

あるベテランのギタリストがおっしゃっていたが「最近若いギタリストと話しをしていて驚いたことがあったんや。(オ、関西弁だ!) その子、「Led Zeppelinのサウンド、もしくは録音がスッカスカや」言いよんねん。おかしいと思いまへんか~?」

私の返答は「そりゃおかしいわ~!ジョン・ボーナムのドラミングがスッカスカと言ってるように聴こえますねん(ホンマは標準語なんやねんけどな…)」 ま、これ以上は止めときましょう。

録音は確かに大事ですねん、ホンマ。

もちろん音楽と録音と楽器の音はそれぞれ相互干渉しあうことはわかっているが、今巷間で見かける2音半下げとかで激歪みで演奏しているロックをこの時代の手法で録音したどうなるのだろうか?少し興味があるな。

UFOで言いたいことはまだまだある。(でもあと3つにしとくね!)だって高校の時コピーバンドやってたんだもん。思い入れも大きいのサ!

そんな大好きだったUFO、1979年に来日して中野サンプラザの前から2列目の席をゲット。最高によろこんだのもつかの間、Michael Schenkerが来日せずPaul Chapmanが代役。ガックシ…でもUFOのもうひとつの看板Phil Moggはいるワケだし、全曲知ってるし、コンサート自体はとても楽しんだのだった。

2010年にもロンドンでUFOを観た。その時もギターはSchenkerではなくVinnie Mooreだった。

ところで、UFO最大の魅力、Michaelは当然のごとくマーシャルの愛用者。JCM800の50W、2チャンネルモデル2205を長年愛用している。シェンカー・サウンドのヒミツのひとつはこの50Wに隠されているのだろう。

今回この記事を書くにあたってUFOの作品を片っ端から聴き返してみると、夥しい数の日本人ギタリストがMichaelの影響を受けていることがよくわかる。フレーズといい、音質といい、アーティキュレーションといい何とフォロワーの多いことよ。大変よろこばしいことだ。

どうだろう、日本ギター界に影響を与えたギタリストトップ3といえば

1.Ritchie Blackmore

2.Michael Schenker

3.Randy Rhoads

と見ているがどうだろう?英、独(ほぼ英)、英に影響を受けた米…間違いなくすべてブリティッシュロックに薫陶を受けたスタイリストたちと考えていいだろう。やっぱりイギリスからギターヒーローが出てくれないとロックはダメなのですよ!

そこへいくと今のイギリスのギター界は真っ暗だ!これがホントの「Lights out in London」!

中段右端はMontroseのラスト・アルバム『Jump on It』。Sammy Hagarはもういない。この時代、アメリカのバンドでHipgnosis作品の採用は比較的珍しい。Montroseも内容の割にはジャケットが粗悪なバンドのひとつだった。『Montrose』、『Paper Money』、『Warner Brothers~』どれもダサい…。でも4作目にして何故かHipgnosisが担当。これもお得意の「身体の一部切り取り」手法だ。そしてタイトルが『Jump on It』!ク~!

ブリティッシュ・ロックのいいところを吸収したアメリカン・ロック然としたサウンドはなかなかにカッコよかった。しかし、ある日、Ronnie Montroseはマーシャルを使っていないとの情報をSHARAさんか得て少し興ざめした。マーシャルでやれよ、そういう曲は!でも、好き。

下段左から2番目のゲイトフォールドはArgentの『In Deep』。KISSで有名になった「God Gave Rock 'n' Roll to You」はこの『In Deep』に収録されている。

Argentも大好きなバンド。2010年、ロンドンで観ることができて本当に幸せだった。

そういえば、MR.BIGはArgentの代表曲のひとつ「Hold Your Head Up」を演っていて、果たしてこの曲は誰の趣味なのか?と思いPaulに直接訊いてみた。すると、Paulは「僕だよ」と言ってこの曲の有名なリフを弾いてくれた。その時、ますますPaulが好きになった。

Hipgnosisはこの他のArgent作品としてセカンドアルバム『Ring of Hands』を手掛けている。双方これもお得意の「水」ものだ。

下段右端はおなじみMichael Schemker Groupですな。実は私、まったく通ってないのです。私のMichaelはUFOなのです。

この写真は合成ですな?これだけ明暗の差が大きいと明るい部分が白く飛んでしまうか、暗い部分が真っ黒につぶれてしまうので厄介なんだよね。スミマセン、コメントこれだけ…。

次のセクションへ移る。

上段左から4枚はAynsley Dunbar's Retaliation。イギリス発で世界でというかアメリカでもその名を轟かせたドラマーで、思い浮かべる名前は何といってもSimon PhilipsとこのAynsley Dunbarだろう。

コイントスで負けてJimi Hedrix Experienceのドラマーの座がMitch Mitchelに行ったのは有名な話。

John Mayall、Jeff Beck、David Bowie、Lou Reed、Journey、Jefferson、 Starship、Whitesnake、UFO等、と想像を絶するような豪華なキャリアを誇る人だが、私がこの名前を知ったのはFrank Zappaの『Filmore East, June 1971』。「Little House I Used to Live in」という曲で、ボーカルのMark Volmanがドラムのピックアップで「Aynsley Dunbar!!!」と絶叫しているのを聴いてだった。

ちなみにそのAynsleyが参加したアルバムは私が初めて買ったZappaの作品なのだが、中学生だった私は大枚はたいて買ったことを正直後悔した。ワケわからんし、セリフばっかりだし…ナンダ?一体「ま~、シャッシャッ・シャ~ク」って?…でも聴きこむにつれて段々おもしろくなって…あれが長い長いZappa道の第一歩となろうとはあの時想像もしなかったな。その後、このアルバムはCDやら紙ジャケとなり、ナンダカンダで5枚ほど手元にあろうか。その中にはUSオリジナル盤も含まれている。

私は決して各国盤を集めたりはしないし、オリジナル盤至上主義でもまったくない。そんな財力も根気もなく、とにかくいろんなものを生きてるうち聴きたいと願ってる派なのだ。でも、このZappaのアルバムのUSオリジナル盤を持っているのには理由があって、今から20年以上前に京都の河原町付近の路地を歩いていて見つけたのが、どう軽く見積もっても戦前よりはるか昔に建てられたと見受けられる民家。いいですか、想像してくださいよ~。

もちろん街の中心とはいえ京都にあっては古い家はまったく珍しくも何ともないが、驚いたのはその古い古い民家が中古レコード屋だったのだ。当然入ル。

ここで入らなきゃ「音楽バカ」の名がすたる。ガラスの引き戸をガラガラと開けると、予想通りというか期待通りヨッボヨボのお婆さんが出てきた。あの頃はLPからCDへの移行が猛烈なスピードで進んでいたが、CDなんて1枚も見当たらない。

ここから先は、この古い闘技場でお婆さんとの一騎打ちとなる。『ドラゴンへの道』よろしくコロッセオでチャック・ノリスと対峙するブルース・リーの気分だ。残念ながらノラ・ミャオはいない。

「コリャ、いよいよ何か買わないととても帰れないゾ」と覚悟を決めて小さなエサ箱を探る。もうどんなものが入っていたかは覚えていないがロクなもんはなかったハズ。そして出て来たのが『Filmore East』!これこそ、「はきだめに鶴」、「地獄に仏」!ジーっと私を見つめるお婆さんを横目で見ながらレーベルを確認するとBIZARREのブルー。¥1,500。「これ買って帰らしてもらおう…」と決心をして袋に入れてもらった。ナ、ナ、ナントその入れ物はのりで貼り合わせて作った新聞紙の袋だった!完全に手づくり。餅米かなんか煮て作ったノリで張り合わせたんだね。最後まで期待を裏切らなかったナァ~、あのお店。袋、取っておけばヨカッタ!(このZappaの作品のデザインはCal Schenkel)

さて、Aynsleyはその壮絶なドラミングで70年代前半のZappa作品で大いに活躍した。このRetaliationは残念ながら聴いたことがない。というのもこの後の『Blue Whale』というアルバムがZappaの名曲「Willie the Pimp」を演奏しているのにもかかわらず存外に退屈だったため、Retaliationには手を伸ばさなかった。

ジャケットもまだ68~70年の作品とあって、まだあまりHipgnosisさが出ていない感があるね。

「上陸許可が下りた、血気盛んでワイルドな水兵達のダークで秘密めいたパーティ」という凄まじいキャッチがくっついていたのが中段左から2番目のSailor。何かこんなキャッチを読むと体中の毛が逆立つような爆音のデス・メタルの軍団がやって来たのかと想像してしまうが、Sailorの音楽はメタルとは無縁のエキゾチックなポップ・ミュージック。

Roxy Musicが好きだった私はこのバンドにナゼか毒のないBryan Ferry臭を感じ、セカンド・アルバムの『Trouble』をよく聴いた。大分時間が経ってから発表されたライブ『Live in Berlin』もよかった。ここにあるサード・アルバム『The Third Step』は残念ながら聴いたことがないが、このジャケット・デザインがかなり素敵だ。今度見つけたら買ってみよう。胸を張ってジャケ買いしよう。

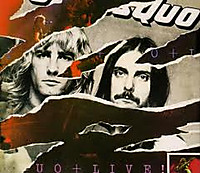

日本では知られていないが海外では超人気というアーティストがよくいるものだ。Status Quoはその筆頭かも。イギリスでは泣く子も黙るような国民的バンド。白いマーシャルのフルスタックの壁を背に1967年から今でも全英中を沸かせて歩いている。現に昨年もO2アリーナ(!)でのコンサートの告知ポスターを見て腰を抜かした。

1976年にグラスゴーで録音されたライブ・アルバム。持っていたんだけどかなり昔に手放してしまったので内容は記憶にないナァ…。ありきたりだけど『Pile Driver』はいまだに聴いている。ま、とにかくブギですよ。ザッカザッカザッカザッカって。日本では永遠に人気でないだろうナァ。

下段右端はRory Gallagher。マーシャル使いではない。それを気にするほど入れ上げたこともないんだ。何故か彼の歌が苦手で…。それでも代表作は持ってるな…やっぱり好きなのかな?この1971年のソロのファースト・アルバムのジャケットがHipgnosisの作だとは知らなかった。イイねェ~、このやや下目にレイアウトされたハーフシャドウの写真!Hipgnosisにしてはシンプルの極致といえよう。Roryらしい飾り気のないシンプルな内容でこれは好き。1977年の来日公演、行けばよかったナ。その頃は「ロリー・ギャラグハー」なんて表記されてたりしたっけ。

まだまだ続く名盤の数々!

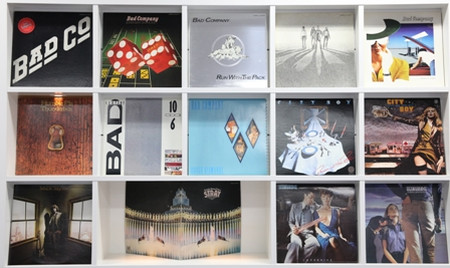

ハイ、次はMarshallバンド。スミマセン、Bad Companyもひと通りサラっとしか聴いていません!Mick Ralphsがあまりギター・ヒーローって感じではなかったからかな?でもこのバンドはずっとHipgnosisなんだよね。だからジャケットはとてもいい。

10年ぐらい前にロスのギターセンターに行った時にMick Ralphsが所有していた58年だか59年のレスポールが売り物として壁にかかっていた。確か値段は7万ドルぐらいだった。店員に冗談で「ミックは生活に困って売りに出したのか?」と訊いたところ真顔で「そうだよ」と答えた。海外のミュージシャンはひと山当てた時に楽器を買って将来困った時に備えるという話しを聞いたことがあったが、ホントなんだなと思った。

Paul Rogersとマーシャルの関係は深く、2002年に開催されたマーシャルの創立40周年記念パーティの際にはPaulから祝辞が寄せられていた。本人が出席して欲しかったが、あの時はIron Maidenのメンバーと当時Bad CompanyのメンバーだったDave "Bucket" Colwellなんかが出席していたっけ。

さて、このBucketには驚いたことがあった(すぐ驚いちゃうんです、私)。Marshallの工場があるMilton Keynesには大きなショッピング・モールがあって、その中にイギリスでは老舗の楽器チェーン店が入っている。Marshallに行くと時々その楽器屋をのぞくのだが、ある時お店の中を見ていたら「May I help you?」と店員が声をかけてきた。「No thank you. I'm just looking」とトラベル英語の本の最初のページに出てきそうな定型文を口にしてその店員の顔を見てビックリ!

時のBad Companyのギタリスト、Dave "Bucket" Colwellだったのだ!お互いの次のセリフは当然「What brings you here?!(ナンデここにいんのよ?!)」。この文章はよく英会話の本で見かけるけど、まずは使うことのない文章だよね?でもとうとう使ったのだ!しかもBad Companyのギタリストを相手に!

音楽活動をしていない時にはちょくちょくアルバイトをしていたのだそうだ。この数年後、Bad Companyは再結成してBucketも全米ツアーに参加していた。

ジャケットに関して言えば、バンド名だけを配したファースト・アルバムが一番カッコいいね。

中段左端はHumble Pieの『Thunderbox』。真ん中が鍵穴の形にくり抜いてあって、お風呂に入ろうとして服を脱いでいるカワイコちゃんがのぞけるようになっている。この写真が完全にデヴィッド・ハミルトン風でHipgnosisではかなり意外な印象を受ける。また、その構図が秀逸!

Humble Pieは1973年に来日しており、東京では新宿厚生年金と渋谷公会堂で演奏した。前座がコスモス・ファクトリーだった。行きたかったナ。Clem Clempsonは数年前に来日したColosseumで観た。Steve Marriottの声を生で聴いてみたかった。山本恭司さんはロンドンのパブでMarriottが歌っているの観たとおっしゃってた、実にうらやましい!

この人、焼死したんだよね。Steve MarriottはPeter Framptonとのニューアルバムを録音しにアメリカに行った帰り、飛行機の中でしこたま酒を飲み奥さんと喧嘩をしてしまった。イギリスに着いてそのまま自分たちの家に帰ればいいものを、共通の友達の家へ寄った。そこでもスティーヴはまた酒を飲み、明け方また奥さんと言い合いになった。奥さんはその後寝ついた。いわゆるフテ寝だ。が、スティーブはタクシーを呼んで奥さんを置いてひとりで自分の家に帰ってしまった。これがマズかった!

そしてその朝、6:30頃バイクに乗って通りかかった人がスティーヴの家の屋根から炎が上がっているのを発見し、あわてて消防団を呼んだ。それは消防車を4台も必要とするような大火災となった。スティーヴはその中にいた。それがこのModsの象徴、天才シンガーの最後だった。

Scorpionsは『Virgin Killer』やら『Tokyo Tapes』やら『Taken by Force』やらエロ系、宗教系、ジャケットのトラブルが続いたのは気の毒だった。意匠自体はまったくイケているのに西欧的倫理観でヤラれてしまった。おまけに『Fly to the Rainbow』のイラストはカッコ悪いし…。前半はでジャケットで損をしていたバンドのひとつだった。

今聴いても実によろしいですな。わかりやすくて聴きやすい。それでいてテクニカル。これはUli Jon Rothがいた頃の話し。私にとってのScorpionsはUli時代を指すのだが、もちろんUli脱退後のScorpionsも大成功を収め世界的なバンドとしてロック界に君臨し続けている。Paul Gilbertもサウンド・チェックの時には必ず「Black Out」を弾くと言っていた。

でも、ドイツ人の友達に言わせると「古すぎる!」らしい。ま、フリージャズを平気で受け入れ、ジャーマン・プログレを生みだす進取の気性に富むドイツ人のことだからそんなことを言うのだろう。

というワケでUli脱退後のScorpionsは下段右から2枚目の『Love Drive』までしか聴かなかった。せっかくHipgnosisの作品(これもScorpionsの成功の証だと思う)なのに何というか、あまり趣味の良さが感じられなくて好みではなかった。きっとUliが参加していないので気に入らなかったんだろう。

そういえば1979年に2度目の来日を果たした時、中野サンプラザに観に行ってベースのFrancis Buchholz(ホルスト・ブッフホルツ)のピックを拾ったがどっか行っちゃったナ。普通の三角のピックだった。

次のセクション。

下段左端はNazareth。好きだった~。もちろん1979年に来日した時は渋谷公会堂へ観に行った。大好きだっただけにメチャクチャよかった。曲もいいし、ボーカルのDan McCaffertyのボーカルも断トツに素晴らしい。でも、このバンドに対する日本での認識度は驚くほど二分されているようだ。現に島ノンちゃんも「『Love Hurts(Nazareth最大のもしくはほとんど唯一のヒット曲)』以外は1曲も知らん」と言っていたぐらいだから…あの歩くハードロック事典の島紀史がですゾ!

でもわかるような気がするんだよね。日本でのNazarethをこうしてB級止まりにしているのはギターのManny Charltonのせいのような気がする。バンドの中心メンバーではあるのだが、あまりにもギター・ヒーロー然としておらず、そこが日本のロック・キッズを惹きつけなかったのではないかと私は睨んでいる。12枚目のアルバム『No Mean City』に元The Sensational Alex Harvey Bandの"Crazy" Zal Cleminsonを迎え入れたのはその証左ではなかろうか?Zalをスターにしてもうひと山当てようとしていたのでは?ところがThe Sensational Alex Harvey Bandも日本ではマイナーの部類であり、どうも効果が薄かったような気がする。私はThe Sensational Alex Harvey Bandが猛烈に好きですけどね。

余談だけど、数年前にIron Maidenの初代ボーカルPaul Di'Annoが来日した際、The Sensational Alex Harvey Bandの代表曲「Faith Healer」を演奏していた。スゴ腕日本人ミュージシャンがバックを務めたのだが、彼らにこの曲について尋ねるとみんなPaulのオリジナルと思っていたようだ。

さて、Nazareth。もちろんいかにもブリティッシュ・ハード・ロックらしいオリジナル曲がカッコいいのだが、時折取り入れるカバー曲のセンスがまたいいんだな。

例えばRy CooderもカバーしたWoody Guthrieの「Vigilante Man(自警団員)」とかThe Yardbirdsの「Shapes of Things」とかClaptonが取り入れて有名になったJJ Caleの「Cocaine(これはあの時の渋谷公会堂でも演った。最後の「コケーン」というところをお客さんに歌わせたことで覚えてる!)」とか、ZZ TOPの「Tush」とか…。でも極めつけは4枚目の『Loud 'n' Proud』に収録されているJoni Mitchelの「This Flight Tonight(『Blue』収録)」だろう。Joniのあの曲がこんなカッコいいハードロックになるなんて誰も考えないよ、普通。しかもたった4小節だけロックンロール風にアレンジしているところなんて鳥肌ものだ。

もうひとつ彼らが日本でパッとしなかったというかB級たらしめていた要因はジャケットではないか?内容の割にはあまりにもジャケットが安易だったと思うよ。電力会社の広告のような『Razamanaz』、鳥類図鑑のような『Loud 'n' Proud』、中華料理屋の看板のような『Rampant』、特段カッコいいとは思えないイラスト(きっと有名な人が描いてるんだろうねェ)の『Hair of the Dog(これって「向かい酒」っていう意味)』、『Except No Mercy』、『No Mean City』等など。恐ろしく一貫性がない。

意外にもHipgnosisにお願いしてデザインしてもらったていたのが下段左端の『Close Enough for Rock 'n' Roll』。人気ミュージシャンが乗った車に群がる追っかけファンという設定なんだろうが、残念ながらこれもイマイチだった。

Nazarethは現在も活動している。聴いたことがない人には70年代のアルバムを何か是非聴いてもらってロック・ボーカルの魅力を再認識してもらいたいものだ。

ちなみに昔の写真を見るとManny Charltonは1959を使用しているようだ。

上段左から2番目は『Caravan to Midnight』。Robin Trowerだ。

Robinはソロ・デビュー後最初の数枚は何と言うか無機質なオブジェみたいなFunky Paulという人のデザインのジャケットが続いていた。別段あれがいいと思ったことはないけれど、あのシリーズのあのデザインははすごくRobin Trowerのイメージになっちゃっているからジャケットは恐ろしい…。

そしてこのソロ7作目がHipgnosisとなった。タイポグラフィと言っていいのかレタリングだけのデザインがスッキリしてカッコいいね。

ところで、昔の盤のクレジットを見ると「Robin Trower is : Reg Isidore (Drums) James Dewar (Bass and Vocal) Robin Trower (Guitar)」ってなっているけど、もしかして「Robin Trower」ってバンド名として扱っていた時期があったのかしらん?Alice Cooperみたいに。このJames Dewarの声が男性的ですこぶるイイんだよね。曲の良さも相まって本当にいいバンドだった。でも1977年の来日公演は見逃した。サンプラ3デイズだったんだゼ。ステッカーも配られていたのに…。

SHARAさんもRobin Trowerのファンでサ、いつかEarthshakerのライブで音出しのチェックの時、チラリと「Little Bit of Sympathy」を私のために弾いてくれた。

RobinもJimi HendrixのフォロワーだけあってガチガチのMarshallプレイヤーだ。そして、私はそれを誇りに思うね。この人、すべての弦のチューニングを全音下げているんだって?知ってた?昔から1959の人だけど、VintageModernも使っていた。

そう、Rainbowも後半はHipgnosisだったんだね。『Difficult to Care』。ちなみにこのアルバムの1曲目の「I Surrender」はさっき出てきたArgentのRuss Ballardの作品。「Since You Been Gone」もそうだ。

1976年、生まれて初めて行った外タレのコンサートがBlackmore's Rainbowだった。もう何回かマーブロでこの辺りのことは書いているんで今回は割愛。でもLukeさんも行ってたんだって。中段左からの3枚が該当するんだけど、デザインはチョット…。この頃(1981~1982年)になるとHipgnosisのクリエイティビティにも翳りが見えて来ているような…実際この後、1983年にHipgnosisは解散してしまうのだからこの見方はあながち見当違いでもあるまい。

大御所もHipgnosis。

記憶違いだったのが上段左端のPaulの『Wings Over Ameria』。何がって、このライブ・アルバム、3枚組なのに普通のゲイトフォールド(ダブル・ジャケット)なんだよね。『Yessongs』とまではいかないまでも、もうちょっと豪華な装丁を望むのが人情ってもんでしょう、高いんだからレコードは…。Georgeだって『All Things Must Pass』の3枚が(2枚でもよかったような…)豪華な箱に入れられていたのに、天下のPaulのライブ・アルバムがただのゲイトフォールドだなんて…。

そこで。「しょうがないか…」と独りごちたのは、Todd Rundgrenの『Todd』。Todd全盛期のクレイジーぶりがいかんなく発揮された佳曲満載の名盤。しかし、『Todd』は2枚組にもかかわらず何とシングル・ジャケットだった。LP2枚を仕切る白い紙が入ってるだけ。理由はこのアルバムが制作された1973年当時、世界的な紙不足だったから。もし、見開きだったらToddはそこにどんなデザインを施したであろう。

ちなみにToddのセカンド・アルバム『Runt. The Ballad of Todd Rundgren』の内ジャケってRon Maelがデザインしているんだよね。Ron MaelはSparksのお兄ちゃんの方。そういえば初期のSparksのジャケットこそHipgnosisらしいような気もするがいかがなものだろう?で、勘違いというのはこのPaulの3枚組もその紙不足の時期に発表されたのでゲイトフォールドに倹約されたのかと思っていたが、このライブは1976年。全然時期が違っていた。

さて『Wings Over America』。さびしいゲイトフォールドながら飛行機のドテっ腹を大胆にあしらったデザインはなかなかにカッコいい。ただ、内ジャケが観光地のみやげもの屋で売っていそうなペナントのようなややチープめのイラストがいただけない。10ccの『How Dare You』みたいに内ジャケも凝ることができなかったのだろうか?それともどうしてもあのイラストを使わないといけない事情があったのかな?

そのかわりといっては何だが、ダスト・ジャケットがイカしてる。黒字に白い細い模様。これが6面。これは飛行機のハッチが開いて徐々に外の光がもれて来るところ。「いよいよWingsが到着したよ~!今夜はRock Showだよ~。ライトは赤に緑にストロベリー・ワインだよ~」というところか?クールなアイデアだ。

アーティストの写真を使わないHipgnosisだが、さすがにクライアントがSir Paul McCartney(Queenのミュージカル『We Will Rock You』の中で誰かが「ポール・マッカートニー」の名を出すとすかさず「サー・ポール・マッカートニーって呼ばなきゃいけないんだよ!」というシーンがあって印象的だった)ともなると事情が異なるのか、『Wings at the Speed of Sound』を除いては『Band on the Run』以降、主人公がジャケットに登場している。

『London Town』までのジャケットはどれもステキ。この『London Town』の写真は合成だね。3人とTower Bridgeは別々に撮られたものでしょう。

上段左端『Band on the Run』はコメディアン、ボクシングの世界チャンピオン、コラムニスト、俳優等の有名人が写っているが、ジェームス・コバーンとクリストファー・リーしかわからんな。考えてみるとこれは『Sgt. Peppers』のPaul流焼き直しなのかね?このアルバムのクレジットをよく見てみると、Hipgnosisの名は出て来ず、Storm ThorgersonがSpecial Thanxとしてクレジットされている。

そのとなりの『London Town』にもHipgnosisのクレジットはなく、カバー・デザインと写真にはPaul, Linda and Dennyの名前があり、Aubrey Powellの名がCover Coordinationとしてクレジットされている。なぜHipgnosisの名前がこうも出ていないのだろう?

こうなりゃもっと調べてみよう!とウチの貧相なレコード棚からゾロゾロPaulのLPを引っ張り出して来た。

中段右から2番目の『Press to Play』。George Hurrellというハリウッドの写真家が実際に1930~40年代に使用されていた箱型カメラで撮影したという写真。うまく撮るよネェ~。ここにもHipgnosisの写真はない。

その左隣が冒頭で指摘したギターが写っているジャケット。

上段右端の『Tug of War』。写真はLindaでまたCover CoordinationとしてHipgnosisの名前が出ている。よかった。

『Wings at the Speed of Sound』、探したんだけど見当たらなかった。持ってたハズなんだけどな…。

そして、『Venus and Mars』。これは見紛うことなきドHipgnosis。いいね~。これにはポスターもついていて、下のようなインナージャケットにLPが包まれていた。いいね~。

ちなみにこのアルバムの「Rock Show」という曲には「behind the stacks you glimse an axe」という一節が出てくるが、この「the stacks」というのは間違いなくMarshallのことだろう。「an axe」というのはギターのこと。ここではベースかな?「axe(斧)」という意味だが、広く楽器のことを指すスラングのようで、Charlie Parkerの伝記『バードは生きている(Bird Lives)』の中でParkerがそばにいた人に「ちょっとオレのアックスを取ってくれないか?」というシーンが出てくる。

Paulの歌は、Marshallの壁の隙間からお気に入りのミュージシャンの愛器が見え隠れして否が応でもショウの前の興奮が高まる…という意味だ。

本当にコンサート開始直前とテンションというのはいいものだ。客電が落ちた瞬間の割れんばかりの歓声。私はいつもこの歓声を聴いてから耳栓をすることにしている。耳栓をするのは、写真を撮っているとどうしてもPAスピーカーに前に立たなければならないことも多いため耳の防護をするためだ。

また、プレスピットの入っていると1960のヌケのいい音が耳を直撃するからね。いくら自社の製品でも身体を悪くしちゃ意味がない。酒の会社で働いているからといって朝から晩まで飲んでたら内蔵をコワしちゃうのと同じ。

そして、これはしおりかな?ステッカーもおまけに入っていた。この黄色と赤の玉が金星と火星を表しているんだろうけど、そもそも何で金星と火星なんだろう?…と今さら不思議に思って調べてみたんだけど、違ってたらゴメンね。ボッティチェルリっていう15世紀のイタリアの画家がいるでしょう?あの有名な『ヴィーナスの誕生』を描いた人。会ったことないけど。この人の作品に『Venus and Mars』っていうのがあるんだって。そしてそれは「美と勇気」を表しているんだそうな。あるいは「女性と男性」という意味にもなるそう。Paulが込めた隠喩がこれなのかな?エ、ゼンゼン関係ない?ま、一応マーブロ豆知識ということで…。

アツアツのポールとリンダの右となりはElton Johnのスタジオ録音9作目の『Captin Fantastic and the Brown Dirt Cowboy 』。1975年、Regi初の全米ナンバーワン獲得アルバムで7週間その座をキープした。(『Goodbye Yellow Brick Road(1973)』がとっくに1位になっていたのかと思ってた)

RegiというのはElton John、イヤSir Elton Johnの本名Reginald Kenneth Dwightのあだ名。ちょっと年配のイギリスの音楽ファンはエルトン・ジョンを「レジ」と呼んだりするようだ。というのもMarshallのおエライさんと会食をしている時、「どのミュージシャンが好きか」という話しになって、出るわ出るわ「あたし、ロッド!」とか「オレはなんと言ってもツェッペリンだね」とか…普通のオジサン、オバサンたちですよ。こういう瞬間に「ああ、イギリスだナァ~」とウットリしてしまう。するとそのうちのひとりが「あたしはレジ!」とお気に入りのミュージシャンの名前を言った人がいた。私はたまたま「レジ・ドワイト」が誰かを知っていたので間髪入れずレジの曲名を羅列して喜ばれた。言い換えるとイギリスでは特にマニアの人でなくてもElton Johnの本名を知っているということ。

ナゼ彼がElton Johnという芸名にしたかということには興味がなさそうだった。さすがのイギリス人もElton DeanやLong John Baldryともなると聞いたことがない名前のようだった。

シンガーソングライターのせいか、Elton John作品のジャケットは本人が登場しているものが多いといえよう。で、『Captain Fantastic』はEltonを思いっきりコミカルにデフォルメしたイラストで見応えがあるが、Art DirectionとしてDavid Larkhamという人とEltonの恋女房、Bernie Taupinの名がクレジットされている。そしてこのカラフルな素晴らしいイラストはAlan Aldridgeというイラストレーターの作品。この人は有名なPenguin Booksの表紙を多く手がけ、The BeatlesやApple Recordのグラフィック・デザインにも関わっていた。アレレ、どこにもHipgnosisの名前がクレジットされていないゾ…。と植村さんに確認すると、クレジットはされていないもののDirectionで協力したらしいという話しだ。さすが、植村さん!

ところで、今さらながら何の解説も必要ないと思うが、ヤケクソに多くの名曲を送り出したElton John。『Blue Moves』あたりまでは凄まじいまでの才能の発散だと思う。この人、どうやって曲を作っていたかというと、相棒のBernie Taupinが詩を書いて、夜中Eltonが寝ている間にピアノのところにおいて置く。翌朝、Eltonがどれどれとその詩を見ながらピアノを弾いてメロディを口ずさむ。フフフンと。すると、もうあれらの名曲ができちゃったらしいのだ。そのかわりチョコチョコっとやってうまくいかない詩は何の未練もなく片っ端からボツにしたらしい。

このことからわかるように、全曲ではないにしろElton Johnの曲は詩にメロディが乗って出来上がっているワケ。だから、Elton Johnの曲は歌いにくい…と私は思う。つまりメロディの大筋はもちろん変わらないが、歌詞に合わせて1番と2番の譜割りが著しく異なったり、ヘンなところで切れたりするためだ。あれはかなり英語ができる人か曲を知っている人じゃないと絶対にスラスラ歌えないと思うね。

その正反対がThe Beatles。歌詞が恐ろしくリズミックにメロディに乗ってる。だからメロディを知ってさえすれば、初めて歌詞カードをみただけでほぼ正確に歌えちゃう。多分、英語圏の人たちにはこのあたりがものすごく気持ちいいのではないかと私は思っていて、そのあたりもThe Beatlesのスゴさだと思う。偉そうなことはいえないが、英語を勉強すればするほどこれがわかってきた。やっぱりその国の歌はその国の言葉で歌うとが一番なんだね。こういうこともあって最近の洋楽離れが顕著なのかな?でもロックはどこまでいっても欧米の文化だからね。このことも忘れてはなるまい。

あ、このイラストにも楽器が出てるね。でもHipgnosisメインじゃないから…。

このセクションは何と言ってもWishbone Ashか…。

上段は左から2番目から右端、中段は左から2番目を除いて、さらに下段では左から2番目までがWishbone Ash。徹底してHipgnosisのデザインを利用したグループだ。Wishbone Ashは「世界一美しい音を出すロック・バンド」と言われたが、Hipgnosisもショッキングなデザインを提供していないのはその評判を聞いてのことかな?

Wishbone Ash好きでしてね。高校の時よくコピーして演奏してた。それだけにマーブロでも何回か取り上げてきた。Marshall使わないのにね!

Black SbbathとHipgnosisの組み合わせは意外だよね。Sabbathといえば『Sabbath Bloody Sabbath』とかキーフの『Black Sabbath』のようなおっかないイメージが強いもんね。

下段右から2番目の『Thechnical Ecstacy』も奇抜なデザインだと思う。エスカレーターですれ違うロボットが光線出し合って戦っている図なんて誰が考え付くというのだろう?このロボットはイラストレーターがデザインしたものだが、実際にこのロボットを描いたのはイラストレーターではなかったらしい。写真っぽい雰囲気を出したかったということだ。エスカレーターはイラストっぽいけど写真素材なのだそうだ。

イラストと写真の中間のようなタッチもHipgnosisの得意とするところだろう。

下段右端もBlack Sabbathの『Never Say Die!』だ。ナンカわからないんだけど、このジャケを見るとJoan Baezを思い出しちゃうんだよね。

私はBlack Sabbathはあまり得意とするところではないが、2010年にロンドンで観たHeaven & HellのTony Iommiは強烈だった。

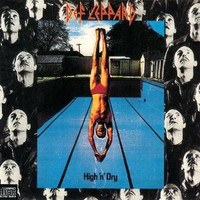

さかのぼって上段左はDef Leppardの『High 'n' Dry』。聴いたことありません、スミマセン。1981年の作品。っていうとHipgnosisの最後期に近い。でもすごくHipgnosis臭を感じますナ。何というか新旧のHipgnosisのエッセンスを強引に組み合わせたような…。

ここも色んなのがあるな~。

上段左から2番目はPeter Framptonのソロ3作目の『Somethin's Happening』。久しく聴いていないけど、コレ結構いいんだよね。ジャケットはお得意の「水」ものだ。「水もしたたるいい男」ってとこか?PeterもMarshallのカタログに載る位Marshallの人だ。ジムと仲がよかったらしい。

このアルバム発表の2年後、Peterは2枚組のライブ・アルバムをリリースする。それがアメリカだけでも600万セットを売り、結果、世界でも最も売れたライブ・アルバムとなった。言わずと知れた『Frampton Comes Arrive』だ。Peterはこのことを少しでも予想していたのだろうか?Hipgnosisも「しまった!」と思ったに違いないだろう。『Comes Arrive』のジャケットはHipgnosisの作ではない。

このジャケットには表1に使われた写真の前後の写真が掲載されていて、思い切りシャッター速度を速くして連写で撮ったことがわかる。ものすごくうまく撮ったよね。ま、やり直しは何回かあったのかもしれないけど、その都度服を着替えて、髪を乾かして…結構面倒だったんじゃないかな?

中段真ん中の馬のデザインは一時Bernie Marsdenが在籍していたことで知られるBabe Ruthの2作目の『Amar Caballero』。まずバンドの名前がチョット…。日本だったら「長嶋茂雄」か「王貞治」というバンド名になるか。でも、逆光で撮って黒ツブレにした馬を絶妙なレイアウトであしらった。すてきなデザインだと思う。

さて、このバンド、何とも言えない味わいがあって、悪く言えばすべてが中途半端というか何をやっても盛り上がらないし、何も残らない感じ。3作目まで活動の中心となったAlan ShacklockというギタリストとボーカルのJennie Haanの2枚看板というスタイル。

何故かファーストアルバム(それでも1972年、Abbey Road Studioで録音してる)ではZappaの「King Kong」をまんまカバーしていたりするインストも盛んなバンドなのだが、何せ盛り上がらない。このギターの人、ジャズを勉強していることは明らかなんだろうけど、薄味でアドリブで聴かせ通すほどの力量はない。変にスパニッシュ・フレイバー(一般的にはこれがこのバンドの持ち味とされている)を取り入れたりしちゃってこの辺りもテイストを中途半端にしてしまっていると思う。

それに加えてボーカルのJennie嬢がまた凄まじい。ジャニス・フォロワーのつもりなのかな?度胸をキメて張り上げる金切り声がいかにも聴いてて辛い…。さらに、ストリングス、ホーンと贅沢に色んな楽器を放り込んでいるのだが、アレンジがまったくまとまっておらず聴いていて目が回ってしまう。どうだろうか?これだけ書くと聴いてみたくなるでしょう?不思議なバンドであることは間違いない。1973年当時、イギリスの若者はコレを聴いてどう感じたんだろう?

こちらはファースト・アルバム。これはHipgnosisではなくてYesやGreenslade、Uriah Heep等の名作のジャケット・デザインでおなじみのOrger Deanの作品だ。

AC/DCもHipgnosisがあったんだね~、知らなかった!下段左端の『Dirty Deed Done Dirt Cheap』。「いともたやすく行われるエゲツない行為」…『ジョジョの奇妙な冒険』に出てくるスタンドの名前。略してD4C…ってナンノコッチャ!(下の子に教わりました)

『Dirty Deed Done Dirt Cheap』の本当の意味は「人のイヤがる仕事ほど報酬が少ない」という意味。

そしてLed Zeppelin。

出ました御大、Led Zeppelin。どれもがあまりにも有名なデザイン。上段全部と中段左端。考えてみるとこのバンドもメンバーがジャケット表1に登場しないバンドだった。『II』と『III』の小窓ぐらい?でも『III』はクルクル回る中の盤を留める鋲がとなりのレコード・ジャケットを傷つけやしないかと心配させられたゾ。そういう意味ではストーンズのアレも迷惑だ。でもいいよね今の人たちはこんな心配しなくて…だってジャケットないんだもん。

さて、ツェッペリン。『Presence』はStorm Thorgerson自身のベスト5に数えられるそうだ。確かにこの黒いヤーツ、若いころ「一体なんだ?」ってみんなで語り合ったっけ。これとまったく同じ位置にあったのがキューブリックの『2001年宇宙の旅』のモノリスとかいうヤーツ。何だろね、こういうの?んあことはお構いなしに「For Your Life」が好きだった。

『Houses of the Holly』は徹底的に写真に色を被せて絵のイメージにしたかったらしい。これもお得意のパターン。で、正反対は『Coda』。珍しくタイポグラフィのみ。

Pretty Thingsも本国イギリスではトップ・バンドのひとつに数えられるが、日本ではまったくダメでしょう。『S.F.Sorrow』なんて名盤扱いの作品も残しているが、人の口に上ったのを聞いたことがない。

『Silk Torpedo』…「絹の魚雷」か。シャレてるな~。これを見るといつもジョン・ヒューストンの『アフリカの女王』を思い出す。大戦で著しい戦果を挙げた軍艦の名前か何かと思ってちょと調べてみたがわからなかった。

『Savage Eye』。身体パーツ・アップの極地的なデザイン。Hipgnosisの真骨頂だ。双方最高に素敵なデザインだ。でもね、内容はあまりおもしろくないの…。どうもPretty THingsって受け付けないんだよな~。

下段左から2番目はClimax Chicago Blues Bandの『Tightlly Knit』。「Chicago」とか言ってるけどこのバンドはスタッフォード出身のイギリスのバンド。

Climax Chicagoとか名前を変えたりもしたが、1968年デビューで何と今でも活動している。1970年にはClimax Blues Bandと改名。ナントならばアメリカのChicago Transit Authorityというバンドからプレッシャーを受けたからとか…。で、Chicago Transit Authorityとは後のChicago。

このジャケットのデザインは、スキンヘッドのオッサンがソックス、つまりニットを口に入れている図で意味が「窮屈なニット」なんだけど、要するにニットがキツイくなるのが普通だけど、これはその反対をやっているところなんでしょう。ニットを口に入れてニット側が窮屈…という。これは完全に推測。何かもっと違う隠喩みたいなものがあるのかも知れませんな。でもこれもHipgnosisの中ではかなり有名な意匠でしょう。

ところでこのバンド、いいんだゼェ~。もちろんドロドロのブルースも演ってるけど、かなりバラエティに富んだレパートリーを持っていておもしろい。

Pete Haycockというギターが実に素晴らしい。この音はテレキャスターかな?ツルンツルンのクリーンで教科書的なブルースを弾いたかと思うとワケのわかんないハードなインスト曲を演ったりと実に芸達者。ジャケットは『Tightlly Knit』の方が全然いいけど、この2年後の1973年に発表した『FM Live』は聴き応え満点でっせ!

いよいよ最後のセクション!

上段左端のSweetの『Desolation Boulevard』はヘタをするともっともHipgnosisらしくない作品かも。上述の通り、珍しいポートレイト型デザインだ。これどうしちゃったんだろうね。展示されているのはオリジナルのUKバージョン。USバージョンもデザインに大差はないが、上部のタイトルとバンド名のデザインが異なっていた。収録曲も違う。1974年、Sweeのt3枚目のアルバム。

前作『Sweet Funny Adams』がイギリスでゴールド・ディスクを獲得して勢いづいてた時なので「オレたちを全面にドンと出しちゃって!」なんてジャケット・デザインに対するリクエストがあったのかも知れないね。その甲斐あってか、「The Ballroom Blits」「A.C.D.C.」「Fox on the Run」等の代表曲を収録したこのアルバムはアメリカとカナダでゴールド・ディスクを獲得した。

この後、『Give Us a Wink』、『Off the Record』、『Level Headed』となかなかイカしたジャケットをまとった作品を発表したが、それらはHipgnosisの仕事ではない。特に後者2枚はオーディオ機器をテーマにしたアイデアが秀逸で、『Off the Record』は針がレコード盤の上を走るところなんだけど、下からトーンアームを見上げるデザインになっていて何ともカッコいい。『Level Headed(米盤)』はカセット・テープ・レコーダーのヘッドとピンチローラーを横から見て思いっきり拡大したイラストだ。しかし、今の若い人たちはそれらを見てもそれが何であるか判別できないのではなかろうか?

以前、大好きなThe Moveがイギリスではロック・バンドではなく、ポップ・バンド扱いされていたことをSteve Dawsonから聞かされて驚いた。そこで、もしや?と思い、Sweetが本国でどういう扱いをされていたかまたSteveに尋ねてみた。するとまたしても驚くべきメッセージが届けられた。ちょっと彼のメッセージをそのまま引用してみよう…

「あ~、Sweetね!実は俺が1985年にBrian Connollyの方のSweetのオーディションを受けたことがあるって信じられるかい?(この頃SweetはギターのAndy ScottのSweetとBrian ConnollyのSweetに分裂して再結成された。今のWishbone Ashみたいなもんですな。Brianの方はオリジナルメンバーが自分ひとりだった)Brianはアルコール依存症で退院したばかりで歌うことはおろかしゃべることもままならなかったんだ!髪はブロンドだったけどね。結局、仕事はもらえなかったけどそう気にはならなかったナ。」

「それから何年かして、私がThe Animalsにいたとき両方のSweetとプレイしたよ。特にドイツでね。AndyはThe Animalsの大ファンでとても私たちは仲良しになった。その頃、Brianの容態はとても悪くなっていて、小刻みに震える手を止めることもできなくなっていた。とっても悲しかった。一方、Andyの方は順調で70年代のオリジナルのSweetと変わらなかった。AndyはずっとMarshallを使っているよ!」

「Sweetは美しいハーモニーを得意としたホンモノのヘヴィ・ロック・バンドだった(POPバンドではないということ)。でも彼らのヒット曲の多くはNicky ChinnとMike Chapmanというソング・ライティング・チームの作品だったんだ(Suzi Quatroにも曲を提供しているイギリスの有名なソング・ライティング・チーム。「Can the Can」は有名)。でも、かれらの『Sweet Fanny Adams』は最高のアルバムだったよ。私はSweetやSladeが大好きだったけど、Led ZeppelinやDeep Purpleほどじゃなかった。」

本場イギリスではこういう話しがゴロゴロしている。

1986年にロンドンのMarqueeで録音された『Live at the Marquee』では何故かELPアレンジのAaron Coplandの『Fanfare for the Common Man』をほぼ完コピで演奏していることに加え、ショウ本編最後の「Fox on the Run」のエンディングが「21st Century Schizoid Man」だったりして楽しい。

これはまったくのヤマ勘だが、もうそろそろ日本の音楽シーンも変わるのではなかろうか?これだけたくさんの人たちが現在のロック・シーンに幻滅を感じていれば夜明けも近いかも知れない。

もしその時、日本の音楽シーンが先祖返りをしようとするのであれば、ブームとしてのへヴィメタル時代の再来を期待することはもう難しく、SweetやSladeのようなポップ色の濃いハード・ロックに収束していくのではないだろうか?カッコいいリフ、覚えやすく口ずさみたくなる良質のメロディ、達者な演奏、そしてギター・ソロ、ロックがかつて持っていた危険な香りあるいは「毒」のようなもの…何といっても曲のクォリティが圧倒的に高い。そういうロックだ。

たとえメンバーが曲を作っていなくても内容さえよければよいではないか?優秀なソングライティング・チームの作品で成功したバンドはいくらでもある。Aerosmithもそれで復活した。もうプロに任すべきだ。

SweetやSladeが活躍した70年代前半、日本ではロックはまだマイノリティだったはずだ。ロック(っぽいもの)がこれだけ跋扈している現在の環境下において、とにかくこれらの音楽を再度掘り起こし、見直し、味わうことこそ急務なのですよ!いつも言ってることだけど…。

上段真ん中、Be Bop Deluxeは『Futurama』もHipgnosisだった。クレジットにはCover Art and Design George Hardie、Photography Malcon Taylor Jr.となっているがこのイラストやタイポグラフィはまさしくHipgnosis。

Vinegar Joeの『ROck N Roll Gypsies』。これもHipgnosisだったのか。どちらかというとKeefの写真みたいだ。これも聴きたいんだけどなかなか出っくわさないなァ。昔MarshallのデモンストレーターをしていたGeoff WhitehornがよくElkie Brooksのバックをやっていた。

まだ結構楽しみが残っているな。

下段左から2番目はDire Straightsのセカンドアルバム『Communique』。初めてこのバンドが出てきた時、あのストラトキャスターの音にシビれたネェ~。でも歌が苦手で夢中になったことはなかったナ。

これでおしまい。でもDire Straightsで終わるのイヤだな…(ファンの皆さん、ごめんなさい)

Hipgnosis作品でおそらく最も有名と思われるデザインを掲げて終わりにしよう。

レコード会社は『Obscured by Clouds(雲の影)』や『Atom Heart Mother(原子心母)』の斬新な意匠に辟易しており、はじめこの稀代の名盤いタイポグラフィを用いたトラディショナルなデザインを希望していたらしい。そんなことはおかまいなしにこの度亡くなったStorm Thorgersonと相棒のAubley PowellはRick Wrightからのリクエスト、「知的でこザッパリして、それでいて高級感あふれる」デザインを探し求めた。そして、ストームがオウブリーとのブレインストーミングの中で見たプリズムのことを思い出した。

当初、デザインのアイデアは7通りあったが、フロイドのメンバーは見事全員ストームが提案したプリズムのアイデアに同意。それはフロイドのステージの特徴であったライティング、作品の歌詞、そしてリック・ライトのリクエストを満足していたからであった。Roger Watersのアイデアでプリズムを通過したスペクトラムが見開きのジャケットを貫くようにし、ストームはレコード店のディスプレイを考慮して、ジャケットがいくつも連結するようにデザインした。

やっぱりカッコいいデザインだよね。Hipgnosisが作ったジャケットはどれもTシャツに持って来いだと思う。本当にどれでもTシャツになっていてもおかしくないが、あまり見たことがない。でも、この『狂気』だけは別だ。

私は熱心なフロイド・ファンではない。ちょっとフォーキーすぎるのね。またはテクニカルでないというか…。この歳になっても抒情派より技巧派でKing Crimsonの方がずっと性に合っている。でも『The Wall』までのアルバムはほとんど持っているし、やっぱり『Meddle』、『Attom Hear Mother』、『The Dark Side of the Moon』、『Wish You Were Here』なんてのは問答無用で素晴らしいと思う。Hipgnosisの処女作『A Saucefu of Secretsl』や『More』も好きっだったりする。いつ聴いても馴染み深く、そして新鮮なのだ。

そして、これらの名盤がHipgnosisの手によるものでなかったとしたら…かなりレコード棚のPink Floydの枚数は少なかったかもしれない…。

色々と見て来たけど、ん~、改めてHipgnosisのすごさとジャケットの楽しさを認識したな。

でもさ、ここでちょっと反対のことを考えてみようか?本当に音楽のフィジカル・プロダクツがこの世からなくなってしまったらどうなるんだろう?

レコード棚やCD棚からすべて中身がなくなった光景を考えてみよう。当然、あの大好きな中古レコードのカビの匂いもおさらばだ。レコード・プレイヤーはもとよりステレオもない。イヤホンで聴けばいいじゃん!パラゴンは場所取るぞ~。もう中古レコード店のバーゲンの情報を気にしなくていいし、11時前にディスク・ユニオンに並ばなくてもいいんだゼ!

ついでに本も全部捨てちゃおう!電子書籍があるじゃないか!いいぞ~、本に場所を占拠されなくて。もう紙で手を切ったりしないし、本が陽に焼ける心配もない。パソコン、パソコン!何なら晩飯もパソコンに作ってもらおうじゃないか!そうじもパソコンにやってもらおう。

アレ?部屋の中、パソコンだけになっちゃった!これが便利か?面白いか?楽しいか?私はまっぴらゴメンです。(でも、マーブロってパソコンがないとできないのよね~!)

つまり、言いたいことは何かというと、良いものは誰が何と言おうと後世に伝承しよう!とうこと。ここで昨日の記事の冒頭を読み返していただきたい。Hipgnosisの芸術を消滅させてはならない。

名作・名盤の数々をありがとう、Storm Thorgerson!安らかにお眠りください。

Music Jacket Galleryの詳しい情報はコチラ⇒金羊社オフィシャル・ウェブサイト

(一部敬称略 取材協力:植村和紀氏、金羊社奥平周一氏)