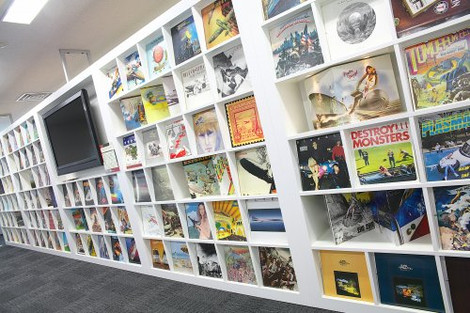

【Music Jacket Gallery】乗り物ジャケット特集<前編>

ミュージック・ジャケット・ギャラリーの今回のテーマは、前回の『動物』に続いて『乗り物』。

「続いて」というのは、乗り物が登場するレコード・ジャケットは動物同様、相当な数に上るからだ。

しかも、動物の時もそうだったけど、ジャケットに登場する乗り物の種類も実にバラエティに富んでいる。

しかも、動物の時もそうだったけど、ジャケットに登場する乗り物の種類も実にバラエティに富んでいる。

レコード・ジャケットに使われやすい題材のひとつといえよう。

題材で圧倒的な多数派は飛行機と車になろうか…。

題材で圧倒的な多数派は飛行機と車になろうか…。

今回紹介するアイテムも2013年7月~9月に金羊社のギャラリーに展示されたもので、現在開催中の内容とはまったく異なることにご留意されたい。

では…!

下のジャケットを見て思い出したのはジョージ・ルーカスの『アメリカン・グラフィティ』。ご覧になった方は多いだろう。

下のジャケットを見て思い出したのはジョージ・ルーカスの『アメリカン・グラフィティ』。ご覧になった方は多いだろう。

あの映画の時代設定は1962年の夏。

中学1年生の時に何かと2本立てで観たのだが、もう1本が何だったかどうしても思い出せないな…。

とにかく、リチャード・ドレイファスのホロ苦い恋愛体験をはじめとした、登場人物それぞれのエピソードと全編に流れる古き良きオールディーズの超名曲が絶妙にマッチしていて、子供心にとても感動した。

子供の時にこんな映画を観ればアメリカに憧れるにキマってる。

今ではサッパリだけど…。

サントラ盤も買った。当時はステレオを持っていなかったので、ミュージック・テープだった。映画を思い出しては繰り返し繰り返し聴いたおかげで、私は比較的早いうちからオールディーズの名曲を知っていた。

驚くのはこの映画がアメリカで公開されたのが1973年(日本は1974年)。

遠い昔の「なつかしきよきアメリカ」を描いた映画というイメージがあったが、アータ、コレって、公開のたった11年前の話しじゃないの!

1973年はPink Floydの『The Dark Side of the Moon』やらELPの『Brain Salad Surgery』、Yesの『Yessongs』らのプログレッシブ・ロックの定番やQueenや10ccがデビューした年。いわゆるロックの黄金時代の真っただ中。

いきおいブリティッシュ・ロックが栄華を極めていた時代で、『アメリカン・グラフィティ』の舞台からたった10年の間にどれだけロックが変化したか知るこ とができる。

フト考えるに…映画の舞台の1962年といえば、Marshallが最初のギター・アンプ、JTM45を発表した年だ。

アメリカでは「♪シェ~リ~」とやっている頃に、大西洋の向こうのロンドンではJimとPeteが着々とロックのハード化を推進していたのだ。

今の若い人は「Wolfman Jack」なんて名前聞いたこともないだろうな…。そういう人たちはどんどんオールディーズの曲なんかを聴くといいと思うんだけどね。

どれほど昔の曲のクォリティが高かったかと、現在のテレビで聴かれるような巷間の音楽がどれだけ薄味かを存分に知ることができるに違いない。

ちなみに、この「グラフィティ」という言葉は「graffito」の複数形で「落書き」という意味だ。

かつて、この映画をテレビで放映した時、解説の淀川長治さんが「グラフィーティ」と「フィ」にアクセントを置いて発音していた。これが面白くて、翌日学校での友達との会話の話題になったが、実はコレが正解。

「graffitti」は「fi」にアクセントがつく。

だから最近また話題になっているLed Zeppelinの「Physical Graffitti」も「フィズィカォ・グラフィーティ」と発音しないとネイティブには伝わりにくいかもしれない。

ウオッ!話しが幾重にも脱線してしまった!

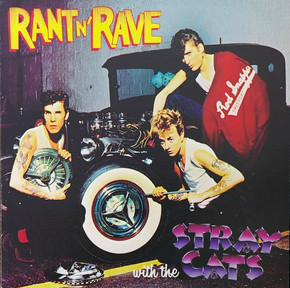

ナニが言いたかったのかといえば、女の子にもてるための2大神器が「ロックンロールと車」。「ロックといえば車」…これは永遠のステレオタイプだ。

…と思われたが、現在はこんなことを唱える者はいないと考えてよいだろう。

何せ、最近では車を欲しがらないどころか、運転免許も取得しない若者が多いっていうもんね。

ま、かくいう私も「いい車が欲しい!」と思ったことは今までの人生の中でほとんどないんだけどね。

普通に走って機能がちゃんと果たせればそれで十分。要するにMarshallやNATALやEDENが運べればそれでOKなんよ。

私の場合、同じ金をかけるなら車よりも、超高級オーディオだな。

だからこんなジャケットを見ても、ナ~ンとも感じない。

1983年のStray Catsのサード・アルバム。Brian Setzer、ほっせ~な~!

タイトルの「Rant n' Rave」というのは「わめき散らす」という意味。同じ「R&R」で「Rock 'n' Roll」をもじっているのかな?

Brianなら話しはわかるけど、Lee RockerとSlim Jim Phantomの2人も教則ビデオを出していたの知ってる?

Lee Rockerのロカビリー・ベースのヤツはすごく人気があったんだよ。

このアルバム、サックスのMel Collinsが参加している。

ナンでやねん?!

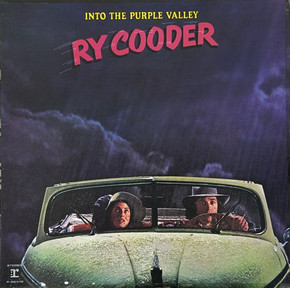

わからないのよ。

Ry Cooderの楽しみ方が…。

アルバム結構持ってるんだよね。でも、どうもシックリ来ない。『Paradise and Lunch』と『Chicken Skin Music』をホ~ンのタマに聴くぐらいか…。

ブルースを自らすすんで聴かないのと同じように、つくづくダメなんだろうなナァ、ジャズ以外のアメリカン・ルーツ・ミュージック。

「お子ちゃまなのよ」と笑わば笑え。

Ryの名作のひとつに数えられるとされる1972年の本作、『Into the Purple Valley』も持ってるけど、聴かないナァ。

記憶にあるのはWoody Guthrieの「Vigilante Man」が入っていることぐらい?でも、この曲にしてもNazarethバージョンの方が圧倒的に印象深いもんナァ。

そういえばこの人、Beefheartのところにいたんだよね。

ずいぶん前にあるコンサート・プロモーターの方から聞いた話し。

Ryって来日してコンサート会場でグッズの即売をすると、他のアーティストに比べてケタ違いにCDが売れるらしい。もちろんツアーのサイズにもよるが、(当時)3,000枚ぐらいは軽かったとか…。

きっとコンサートの内容が素晴らしいんだろうね。

その昔、Rick Dankoの来日公演の時、前座で登場したJay Fergusonってのがすごくよくて、そのパフォーマンスに感動した、一緒に行った友人も同感で、会場でレコードを買った。

ところが!後でそのレコードを借りて聴いたけど、おもしろくも何ともなかったことを思い出す。

もちろんRy Cooderの場合はそんなことはなかろうが、私はチト…。

このジャケットは車といい、格好といいタイポグラフィといい、何かのクラシック映画のワン・シーンのパロディなんだろうね。とてもいい感じ。

『Rocky Horror Picture Show』にもこういうシーンが出て来るけどまさか…。

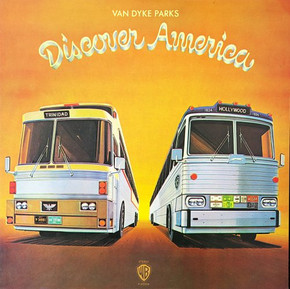

上の『Into the Purple Valley』のプロデューサーのひとり、Van Dyke Parks。

上の『Into the Purple Valley』のプロデューサーのひとり、Van Dyke Parks。

みんな好きだよね、Van Dyke…またダメなの私。冗談抜きに時々俳優のDick Van Dykeと名前がこんがらがっちゃうぐらいなんだもん。

歴史的名盤の誉れ高い『Song Cycle』でさえも良さがよくわからん。どうにも途中で飽きちゃう。

それなのにナンダってココに取り上げてるんだ?の理由は後でわかる。でも大した理由じゃない。

コレは1972年のカリプソをテーマにしたセカンドアルバム。

カリプソはトリニダード・トバゴの音楽だ。このカリブ海に浮かぶ島国の首都はポート・オブ・スペインというが、ナント、イギリス連邦加盟国なのだそうだ。

そして、音楽好きには「20世紀最後にして最大のアコースティック楽器の発明」とされるスティール・ドラムの発祥の地としても認識しているところだろう。

カリプソという音楽は、ユーモアを交えて世情を揶揄する諧謔性に富んだ音楽だ。曲だけ聴いていると、やたら楽しい雰囲気だが歌詞の内容は極めて社会性に富んでいる。

このアルバムの収録曲はすべてカバーで、ほとんどがPD。

Van Dykeはカリプソ・ジャイアンツたちに敬意を表し、このアルバムに作曲者名をクレジットして印税をMighty Sparrowらに支払い救済しようとしたという。PDだと印税は発生しないんハズなんだけど…。

さて、この項、ここからが長い。今回のハイライト。映画方面に大脱線だ。

あんまり長くて一体何のジャケットについて話しているのかわからなくなるので、ここで一回当該のジャケットの写真を挙げておこう。

コレね。

さて、このアルバムの1曲目に「Jack Palance」という曲が入っている。作者のMighty Sparrowのオリジナル音源だ。

ジャック・パランスというのはアメリカの俳優のこと。ご存知であろうか?

では、有名な『シェーン』は知ってるでしょ?

あの中でアラン・ラッド扮するシェーンの敵の黒づくめの男、あの役を演じたのがジャック・パランス。

アーネスト・ボーグナインの向うを張るスゲエ顔をした性格俳優だ。

この歌は一種のコミック・ソングのようなもので、「週末に親友とナイト・クラブで呑んでいたら、若いアメリカ人と一緒にいる親戚のおばさんに出くわした。そのおばさん、もはや「おばあちゃん」で、顔はジャック・パランスのよう…」

ってジャック・パランスに失礼じゃないの!

カリプソとはそういう音楽らしい。

ここで、『シェーン』に話が飛ぶ。

ジャック・パランスとの決闘にも勝利してハッピー、ハッピー。

ラスト・シーンはあの金髪の少年が荒野を行くシェーンに向かって「Shane! Come back!」と叫ぶ。アメリカ映画史上最も有名なラスト・シーンのひとつだ。

私もラスト・シーンだと思い込んでいた。

ところがこの後、この映画はヒッチコックもビックリのドンデン返しが待っていて、一気にサッド・ストーリーになるのである…ということが、サミュエル・L・ジャクソンとケビン・スペーシーが主演した『交渉人』にしきりに出てくる。

シェーンは生きているのか?それとも死んでいるのか?…みたいな。

すなわちシェーンは決闘には勝ったように見えたが、実はパランスの弾に当たって死んでしまった。しかし、少年を心配させまいとして、シェーンの亡霊が元気なフリをしている、というのだ。すなわち「帰ってきて!」と少年が叫んでいる相手は幽霊…。

コレが気になって、気になって、実際に観たよ、『シェーン』を!

するとですね、エンドロールと重なっていたかどうかは忘れたが、本当に最後の最後…決闘に勝ってピンピンしているハズのシェーンは…歩く馬の上でグッタリしている。ヤヤヤ?様子がおかしいぞ。

そしてその馬がたどり着いたところは…墓場だった。やっぱり死んでた。

あ~なんて賢い馬なんでしょう!…という話しではない。メッチャ後味悪いんだぜ、この映画。

「ジャック・パランス」に話しを戻す。実はココが一番書きたかったところ。

ジャック・パランスは『シェーン』の3年後、1956年に『攻撃(Attack!)』という異色戦争映画に出演する。

監督はロバート・アルドリッチ。『七人の侍』を30回だか50回だか観て勉強したというアクション映画の巨匠だ。

軍の醜い内幕を暴いたこの映画にはスポンサーがつかず、アルドリッチは自費でこの映画を制作した。

とにかくこの映画だけはひとりでも多くの人に観てもらいたい。特にサラリーマンかな?

リー・マービンの役どころである私欲にかられた軍の上役が、承知しておきながら無能で臆病な幼なじみ、エディ・アルバート扮するクーニーを指揮官に据える。それが悲劇を引き起こしてしまう。

この中で、ジャック・パランス扮するコスタは上官であるクーニーから無茶な作戦を強いられ、自分の部隊が全滅しそうになってしまう。助けると約束したクーニーが臆病風に吹かれてコスタの部隊を援護しなかったのだ。

命からがらクーニーの元に戻ったコスタは上官であるクーニーに言う、「今度裏切ったら必ずおまえを殺す」。上官に言うんだからスゴイ。

不幸にも再度同様の局面に出くわし、コスタはクーニーの救援を頼りに最前線に出向くが、クーニーはまたしても裏切り、コスタの部隊が壊滅状態に陥ってしまう。

しかし、コスタはドイツ軍の戦車に片腕を踏みつぶされても、クーニーを殺すために戻ってくる。

この時の形相がスゴイ。

おそらく全映画史上もっともすさまじい人間の形相であろう。

後は見てのお楽しみ。

私は父に薦められて小学生の時に初めてこの映画を観たが、大変なショックを受けた。

それから大人になってこの映画の見方が変わった。舞台である軍隊が、会社のように見えるのだ。会社なんて中身はクーニーだらけだから。

以上がジャック・パランスの話し。

最近はいい大人もくだらないマンガ映画なんか観てよろこんでいるようだが、昔だったら考えられない。映画もロックも、作り手も受けてもあまりにも幼稚になってしまった。

今こそこういう社会的に強いメッセージを含んだ映画を観て欲しい。娯楽性も満点だから。

要するにひたすら面白い映画なのだ。

ハイ、Van Dyke Parksの『Discover America』の話しをしています。

で、ジャケット。

バスの行き先が「トリニダード」と「ハリウッド」になってる。このバスに足がはえて「七国山病院」へ行けばいいのにナァ…メイ、大丈夫かな…?

「お前も観てるじゃねーか!」って?「トトロ」はウチの下の子が具合が悪くなった時に必ずビデオを観ていたので知ってる。他のジブリは1本もみたことない。

「火垂るの墓」を見ようとしたけどサクマのドロップのところで頭が痛くなっちゃって最後まで観たことない。かわいそうすぎちゃって…。野坂昭如の原作は読んだ。

ア、あと「顔なし」はテレビで観たわ。

スリーヴのクレジットを見ると、デザインは「Design Maru」とある。

コレ、日本の人かね?「Maru」なんて。調べたけどわからなかった。「丸」なんて軍事雑誌があったけどまだあるのかな?

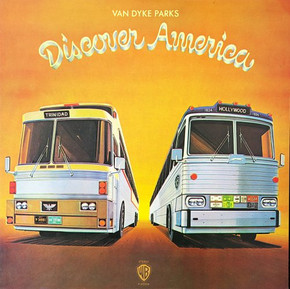

このDesign Maruという会社だか人だかが手掛けているジャケットにThe Carpentersの『Now & Then』がある。

コレ、名盤だよね。ジャケットもいい。

ちょうど「乗り物」だから紹介しちゃおう。

Carprnter兄妹が実家から赤い車で出かけるところらしい。両親にギャラの分け前でも持ってきたのかな?すごい額だぞ。

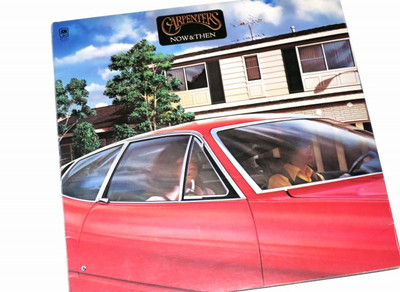

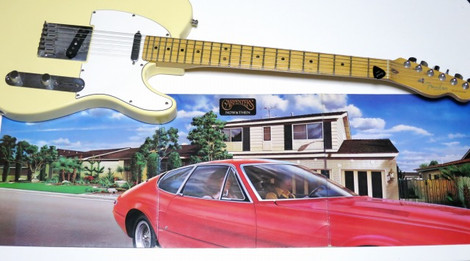

このジャケット、鏡開きになっていてドバっと広げるとこんなに大きくなる。30cm×3という大判。テレキャスと比べるとそのデカさが目立つ。

このジャケット、鏡開きになっていてドバっと広げるとこんなに大きくなる。30cm×3という大判。テレキャスと比べるとそのデカさが目立つ。

このテリー、すっかりページ押さえになっちゃって…というのはウソで結構弾いている。

16年ぐらい前、マンハッタンはグリニッジ・ビレッジにあるMatt Umanovという楽器店で格安で買った時は、まるで鉄板を弾いているようでゼンゼン鳴らなかったが、今は見違えるようにふくよかに鳴ってくれる。弾いていて実に気持ちがいい。

とにかく深みのあるアクションがタマらないのよ。

弾き込めば楽器がよくなる…なんてことはギターを弾き始めの頃は信じなかったけど、コレはホント。確かによくなる。

この現象は科学的に証明されていて、弾き込まれていないギターの木材の組織だか繊維はランダムの方向を向いているらしいんだけど、弾き込むと、その組織が同じ方を向くようになり、振動しやすくなるんだそうだ。キチンと並んだ組織を見たワケじゃないけど、すごく納得できる感じがする。

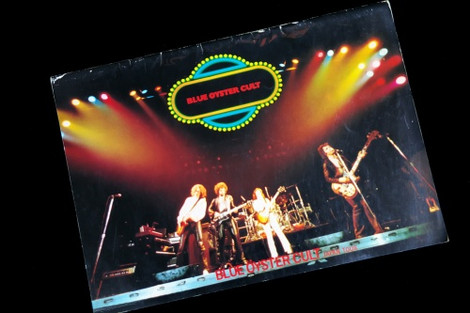

Blue Oyster Clut、1975年の2枚組ライブ・アルバム『On Your Feet or on Your Knees』。

Blue Oyster Clut、1975年の2枚組ライブ・アルバム『On Your Feet or on Your Knees』。

バンドのマークでもある変形カギ十字の旗をつけたリムジンが、いかにも幽霊でも出てきそうな洋館の前に停まっている。

名前からして、すごくオカルティックな感じのするバンドだが、サウンドはナントもいえないB級ハードロックの雰囲気。下手をすると演歌っぽい空気が漂っていてなかなかに庶民的なバンドだった。

「オカルティック」ということであれば、ロンドンのFinsbury Park駅で地下鉄に飛び込んで自殺したGraham Bondの方が数段上だ。

「りんじニューズをもうじあげまず」という下手な日本語をはさんだ「Godzilla」という曲がすごく話題になり、来日も果たした。

当然、新宿厚生年金会館大ホールに観に行った。1979年のことだ。

コレがその時のコンサート・プログラム。

メンバーのプロフィールに「胃潰瘍を持っている」とか「変わり者」とか、おおよそ音楽と関係ないことが書いてあっておかしい。

ステージの機材についてはまったく記憶にないが、写真によってはMarshallが並んでいるのが見える。

コンサートそのものはものすごくおもしろかった。

「Godzilla」もヨカッタけど、当時まだあまりお目にかかることのなかったレーザーを駆使したり、ストロボをうまく使ったりで、最高に楽しめた。

リード・ギターのDonald Roeserという人は気の利いたフレーズを連発するなかなかいいギタリストだよ。

リード・ギターのDonald Roeserという人は気の利いたフレーズを連発するなかなかいいギタリストだよ。

で、このバンドの売りはクライマックスになると、キーボーディストもドラマーも全員ギターを持ち出して、5人でギター・ソロを弾いちゃう。何もこんなことする必要はないんだけど、実際に見るとやっぱり面白かったね。

Blue Oyster Cultというのは「Cully Stout Beer」のアナグラム(綴り変え)という話しだが、ホントかな?

「Stout Beer」というのギネスのような濃いビールのこと。「cully」というのは「だまされやすい人」とか「ヤツ」とか「男」という意味を表す単語だ。コレじゃ意味が通じないジャン?

スタウトは好きだナァ。

パブでコキコキとハンド・ポンプで時間をかけてパイント・グラスに注いでもらう間がタマらん。初めはあまりのぬるさにビックリしたが、今ではコレがいい。

イギリスに行くとラガー・ビールは飲まない。エールとスタウトだけ。コレを飲んじゃうとバドワイザーなんてとても、とても…。

MotorheadやMotly Crue等、「O」にウムラウト(ドイツ語で使う点々ね)をつけているバンドを見かけるが、Blue Oyster Cultが開祖らしい。これはベースのAllen Lanierのアイデアだったとか。

ウムラウトに変形カギ十字のロゴがこのバンドのCIだったということか?

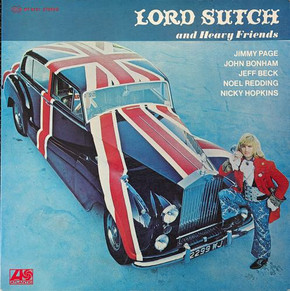

Screaming Lord Sutch、1970年のアルバム、『Lord Sutch and Heavy Friends』。

Screaming Lord Sutch、1970年のアルバム、『Lord Sutch and Heavy Friends』。

このアルバムと2枚目の『Hands of Jack the Ripper』は我々世代には結構おなじみのアルバムではあるまいか?

…というのも1枚目にはJimmy Page、John Bonham、Jeff Beck、さらに2枚目にはRitchie Blackmore、Keith Moon、両方にNoel Redding等のビッグ・ネームが参加していて、あの時代の必聴アルバム選に大抵顔を出していたからだ。

ともすると、Lord SutchというのはRitchie Blackmoreの師匠だなんて話しまであって、一体どんだけギターがウマいんだ?なんて思ったりしたものである。

Lord Sutchはロックンロール・シンガーで、ギタリストでもなければ、「Lord(伯爵)」という称号が付いていてもまったく貴族なんかではない。

残念ながらここに挙がっているアルバムは聴いたことがないが、2枚目はRitchieのギターがカッコよかったりする。基本的にはちょっとへヴィなロックンロールといったところ。

ステージでは奇天烈な恰好をして、小芝居をし、お客さんと絡み合ったりするスタイルだった。

それでもビートルズが出現するまでは、イギリスで最も稼ぎのよいロック・ミュージシャンだったらしいよ。

よせばいいのに国政選挙に立候補したりして、政治活動も活発に展開したがまったく芳しい結果は得られなかった。

もうだいぶ前のことになるが、Jim Marshallの家にお邪魔した時のこと。当時Jimの家の壁にはところどころ額に収めた新旧の写真が飾ってあった。

ブッたまげたのは、その中にLord Sutchの写真が混ざっていたことだった。

その写真はトラックの荷台のような台車にMarshallアンプが積んであって、Lord Sutchが一緒に写っているというもの。

どういうことかと周囲の人に尋ねると、「ScreamingはJimと仲がよかった」という話だった。

そして、昨年末に上梓された、私が監修を務めた『アンプ大名鑑[Marshall編](スペースシャワー・ネットワーク刊)』 に当時のローカル紙のスクラップが掲載され、そのあたりの事情が明らかになった。

Jimが1963年に2番目の楽器店を開店させた時、当時かなりのスターだったLord Sutchがオープニング・セレモニーを担当したのだ。

そのローカル紙の記事を読むと、ここでも大分ハチャメチャだったことがわかる。

でも、どうもわからないのは、Jimが2番目の店を始めたのが1963年、この頃はもうLord Sutchはスターだった。ところが、このデビュー・アルバムの発表は1970年…エラく間が空いてる。

なんだってこんなにデビュー・アルバムが後になったんだろうね?

Lord Sutchは1990年に自ら命を絶った。

さて、このロールス・ロイスのジャケット…「Lord」という名前からして、日本ではホンモノの大金持ちと勘違いされていたこともあったらしい。

それにしてもイギリス人ってユニオン・ジャックが好きだよナァ。

ほぼシンメトリックなデザインが使いやすいのか、色んなものにやたらと利用される。星条旗より使われているんじゃない?

ほぼシンメトリックなデザインが使いやすいのか、色んなものにやたらと利用される。星条旗より使われているんじゃない?

ウェールズを除く3つの国旗を組み合わせた意匠とはいえ、結果「+」と「×」を組み合わせただけのデザインなのにね~。

やはりかつては世界を征服した一等国の国旗としてのステイタスを感じさせるのかね?何しろみんなユニオン・ジャックが大好きだ。

やはりかつては世界を征服した一等国の国旗としてのステイタスを感じさせるのかね?何しろみんなユニオン・ジャックが大好きだ。

Thin Lizzyのファースト・アルバム。1971年のリリース。

Thin Lizzyのファースト・アルバム。1971年のリリース。

今でこそ当たり前のThin Lizzyだけど、私の感覚では日本での人気はかなり後になってから出たような気がする。それにGary Mooreの人気が拍車をかけた。

私はだいたい『Bad Reputation』ぐらいからリアルタイムで聴いていたが、学校でThin Linzzyを聴いているヤツなんて他にひとりもいなかったナァ。

『Live and Dangerous』は出てすぐ買った。

その後で「Gary MooreがThin Lizzyに入った」ってんでよろこんだ記憶があるような気もする。

ま、結局『Black Rose』までしか聴かなかったんだけどね。

「ギャリー・ムーア」とか「フィル・リノット」って呼んでた時代の話し。

それにしてもDecca時代のThin Lizzyなんて聴いている人なんているのかしら?

そうか…このジャケット、車だったんだねぇ。意識したことなかった。さすが植村さん。

このアルバム、ホッコリしててなかなかよろしいな。

ギターがEric Bellひとりなのでツイン・リードもできないし、売れようとする気がおおよそしないユッタリ感がかえって気持ちいい。

今、Thin Lizzyを聴いて感心するのはBrian Downeyのドラミングだ。

この人、ウマいねぇ~。

NATALドラマーですよ!

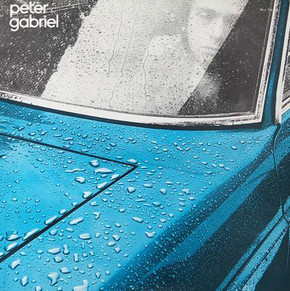

Peter Gabrielの1977年のファースト・ソロ・アルバム。

Peter Gabrielの1977年のファースト・ソロ・アルバム。

発売された当時、特にGenesisが好きだったワケではないんだけど、ナゼかコレは出てすぐに買ったナァ。

今は「ゲイブリエル」なんて表記しているけど、私の中では死ぬまで「ガブリエル」だ。それはこのアルバムがあったから。すごく気に入ってホントによく聴いた。

あんまり好きで西新宿のブートレッグ屋でコンサートのもようを収めた海賊盤を買った。あまりの音の悪さに絶句した。

後年、中古レコード屋へ下取りに出したところ、買った時の何倍もの値段で引き取ってくれて再度絶句した。

全曲好きだったけど、Robert Fripが泣きのブルース・ギターを聴かせる「Waiting for the Big One」という曲にはシビれた。

…ってんで、セカンド・アルバムが出た時、よろこんですぐに買いに走ったが、全然おもしろくなかった。その後、「So」というのは買って聴いたけどあのゲイト・リバーブが苦手で2回は聴いていない。

ジャケットはHipgnosis。3枚目までHipgnosisなのかな?

このジャケットに写っている青い車はHipgnosisのStorm Thorgersonの持ち物。ホースで水を撒いたところをモノクロで撮影し、後で車に青い色を入れたそうだ。

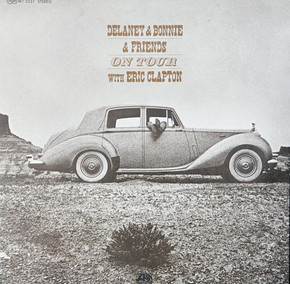

Delany & Bonnieか…。

Delany & Bonnieか…。

こういうのは全く聴いてこなかったナァ。

いつからアメリカン・ロックに興味がなくなっちゃったんだろう。Marshall Tucker Bandなんか集めていた時期もあったんだけどね。

それでも中高生時代、夢中になってロックを聴いていた頃に観た外タレって圧倒的にアメリカンが多いんだよね。それはもちろんアメリカのグループを選って観に行ったワケではなくて、アメリカから来るグループがただ多かっただけのことだろう。

これが1970年代前半だったら情勢は全く違っていたハズだ。

今ではFrank Zappa、Todd、Steve Millerだの以外で胸を張って好きだと言えるアメリカン・ロックのミュージシャンはいないって感じ。ジャズは別ね。さすがにジャズはアメリカ抜きには語れない。

そこに引き換え…

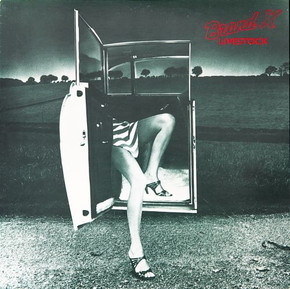

好きだ~、Brand X!

好きだ~、Brand X!

1977年発表のライブ・アルバム『Liestock』。

やっぱブリティッシュだわ~。

ジャケットはHipgnosis。さすがの出来じゃない?アメリカにいるか?Hipgnosisが!アメリカ人にはわからねーだろーなー、このセンス!

Brand Xもほとんどのアルバム・ジャケットはHipgnosisが制作している。

このアルバムはロンドンの名だたるハコで録音されている。Ronnie Scott's、Hammersmith Odeon、Marquee…そしてミックスはかのTrident Studioで行われた。

タイトルの「livestock」…「live」アルバム用の「stock」ということなのだろうが、この「livestock」という単語の本当の意味は「家畜」だ。

だからこのジャケットのバックは牧草地になっている。

イギリスは大都会のロンドンから20分も電車に乗ればこういう光景が広がって牛や馬や羊がノンビリと草を食んでいるのを見ることができる。

だから本来であれば、このジャケットに写っているべきは家畜のハズなのだが、「どこでも車ドア」から出てきたのはなまめかしい女性のおみ足。

そういうシャレになっていると見た!

このアルバムは、おそらく「人生でよく聴いたロックアルバム」の上位30傑に入るのではなかろうか?

このアルバムは、おそらく「人生でよく聴いたロックアルバム」の上位30傑に入るのではなかろうか?

もう~、問答無用で全部好き!すべての曲はもちろんジャケット、うちジャケット、インナー・スリーヴ(レコード袋)…等々。

こうしたアート・ワークはHipgnosis。代表作のひとつと言えるのではないか?

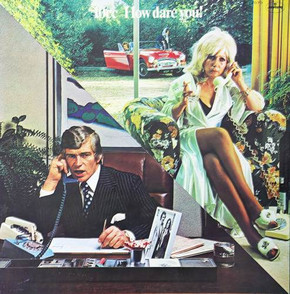

このアルバム、邦題は『びっくり電話』となっていた。こっちがビックリするわ、そうんな邦題!

原題の『How Dare You!』というのは「よくもそんなことができるなぁ!」という文句あるいは怒りの一言。おかげさまで私はまだ実際に言われたことも口にしたこともはない。

だからジャケットに出てくる人たちもみんなそういう表情をしている。

裏ジャケにも斜めに二分した画面に電話をかけたり受けたりしている男女の写真が載っていて、表ジャケットの男女やそこに写っている写真や背景の人物たちと謎っぽく絡み合っている。

色々想像してストーリーを読みほどこうとしたけどわからない。

ただ、雰囲気がナゼかUFOの『Force It』に似ている感じがするのは私だけであろうか?

ホント、全曲好きだけど、一番は最後の「Don't Hang Up」かな?

大好きな10ccだったけどLol CremeとKevin Godleyが抜けて5ccになってキビしくなった。

私は『Decptive Bends』からリアルタイムで聴いたけど、次のスタジオ・アルバム『Bloody Tourist』でズルリと来てすっかり興味を失ってしまった。暗黒の80年代の到来だ。

初めの5枚とライブ・アルバムは今でも聴いてる。

ところで、コレ乗り物ジャケット?

以前、『日本独自LPジャケット』特集の時にChris Speddingのベスト盤を取り上げた。

以前、『日本独自LPジャケット』特集の時にChris Speddingのベスト盤を取り上げた。

決して横着するワケではないのだが、加筆してここに採録させて頂きたい。

Chris Speddingはかなり昔から名前を知っていた。

何かで読んだように記憶しているが、「日本で3大ギタリストといえば、クラプトン、ベック、ペイジだけど、本国イギリスに行くとクリス・スペディングが入る」…これが非常に印象的だった。

もちろんこんな「三大」なんてイギリスにはありゃせん。元より「三大」を好むのは日本人だけのようだ。

ChrisはJack Bruce、Ian Carr、Mike Gibbsとの共演を果たしたブリティッシュ・ジャズ・ロックの重鎮ギタリストだった。それで随分と気になって、いろんなアルバムを通じて彼のプレイに耳を傾けたが、納得がいったことは一度もなかったな。

他にもJohn Cale、Bryan Ferry、Elton John、Eno等とのレコーディングをした…こうして見ると、下手をすればこの人はイギリスでもっとも広範囲な活動を展開したギタリストかもしれない。

1977年、Bryan Ferryが単独で来日した時、中野サンプラザでクリス・スペディングを見た。トレードマークのフライングVを下げていたがそれ以外には特に目立つ点はなかった。この時、Andy McKay、Paul Thompson、Phil ManzaneraというRoxy勢に加えて、ベースがJohn Wettonだった。『Manifesto』で復活する前で、Roxyが休んでいただけにファンだった私にはメチャクチャうれしいコンサートだった。Roxyが復活して来日。その武道館のコンサートも観たが、あまりパッとしなかったな…。

その後、BSかなんかでRobert Gordonのバックを務めるChrisを観た。彼のフィーチュア・コーナーもあって、Chrisが有名ギタリストのモノマネを演っている「Guitar Jamboree」なんかを演奏していた。

その「Guitar Jamboree」が収録されているのがこの1976年のソロ・アルバム『Chris Spedding』。

この曲の中で取り上げているギタリストは、Albert King、Chuck Berry、Jimi Hendrix、ナゼかJack Bruce、Pete Townshend、Keith Richrds、George Harrison、Eric Clapton、Jimmy Page、Jeff Beck、Paul Kossoff、Leslie West、Dave Gilmour。

初めのうちは12小節にわたってモノマネをしているんだけど、Pete Townshendあたりからドンドン短くなって、しまいには2小節毎になってしまう。

有名なリフを弾くだけの完全に「演歌チャンチャカチャン」状態。こんなんじゃ売れんわナァ。

さて、肝心のギターの腕は…というと、Robert GordonのバックのようなロカビリーとかR&Rっぽいスタイルになると俄然すごくなる。。あまりにも正確でカッチリとしており、彼が60年代よりテクニック派のミュージシャンたちに重用されていたという長年の謎がいっぺんに解けた気がしたのだった。こういうギターはなかなか弾けないもんだ。

それにしてもアメリカっぽいジャケットだな…このジャケットを見たら、まさかこの人が「イギリス三大ギタリスト」の一角だなんて思う人はいまい…だから違うってば!

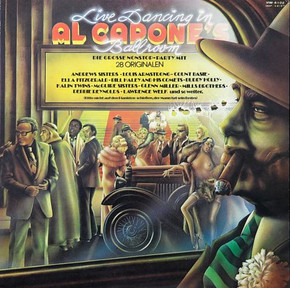

今の若い人たちは「アル・カポネ」なんて名前を耳にしたことなんてないんじゃないかな?

今の若い人たちは「アル・カポネ」なんて名前を耳にしたことなんてないんじゃないかな?

『Live Dancing at Al Capone's Ballroom(アル・カポネのスーパー・グラフィティ)』というコンピレーション・アルバム。

子供の頃、「夢のバンド」みたいなことを考えなかった?ボーカルはロバート・プラント、ギターはジミ・ヘンドリックス、ベースはポール・マッカートニー、ドラムはピエール・モエルラン(←コレはウソ)…みたいに好きなミュージシャンをかき集めてバンドを組ませたらどうなるか…ということを想像する。

要するにゴジラ(東宝)とガメラ(大映)とガッパ(日活)とギララ(松竹)が戦ったらどうなるか?ということ。

ま、こんなこと考えてもただの時間の無駄なんだけどね。

して、このアルバムのコンセプトはそれと同じようなもので、イタリアン・マフィアの大物アル・アカポネが金と権力にまかせて集めた人気ミュージシャンによる豪華なコンサートというワケ。

Louis Armstrong、Mills Brothers、Andrew Sisters、Bill Haley & His Comets、Glenn Miller、Ella Fitagerald、Count Basie、Buddy Holly、Debbie Raynolds他、R&Rやオールディーズ、スウイング等のスターの音源が収録されている(ようだ…というのもゼンゼン知らなかったんだよね、このアルバム)。

そうか…コレも乗り物ジャケットか…。

アル・カポネの左頬にはしっかりとキズが刻まれている。そう、スカーフェイス。

この人、梅毒で死んだらしんだけど、世界で初めてペニシリンを投与された人だったんだって。

ちなみにネイティブ・スピーカーに「アル・カポネ」と言っても通じない。

「エァル・キャポーン」と発音するのが正しい。外人の前でこの名前を口にするチャンスはなかなか来ないけど。

さて、以上で車は終わり。

ここから飛行機ジャケット。

訊かれないんで今まで言わなかったけど、実は飛行機好きです。

国際線で長い間せまいところにジッとしているのはそりゃ辛いけど、乗ること自体は今でも少しワクワクしちゃう。

初めて乗ったのは13歳の時かナァ?だから約40年前か。北海道へ行かせてもらった。

あの頃は飛行機の中でもタバコが吸えて、席も自由席だった。

…「自由席」というのはもちろんウソだけど、28年前に新婚旅行先のアメリカへ行ったUA便は、一応席だけは分煙の格好を採っていたけど、まだ機内でタバコを吸うことができた。

今考えてみると、あんな狭いところでよくスパスパやってたよな。

私たちの席がちょうど喫煙と禁煙の境目で、禁煙感は皆無。当時私は吸っていなかったので四六時中迷惑そうな顔をしていたら、反対に禁煙席をあてがわれて苦しんでいるサラリーマンが席の交換を申し出てくれたんだったっけ。

その後、しばらくして吸うようになったが、また止めた。今はもう「全ライブハウス禁煙案」に大賛成。

はい。飛行機ジャケットの一発目はよりによってJeffersonが来たよ。

だ~か~ら~、Jeffersonは苦手なんですってば!

と言っても、どのジャケットをココで取り上げるのかは私の自由なんだけどね。コレ、名盤とされているんでしょ?1967年の『After Bathing at BAXTER'S』。

だから採り上げた…。

棚から引っ張り出して来て3回聴いた…。

感想…なし。

以上。

タイトルの「Baxter」というのはバンド用語でLSD(いわゆるacid)を意味する。「After Bathing at Baxter's」で「アシッドでブっ飛んだ後」ということになるんだそうだ。

ま、そんなこったろうと思ったわ。

ジャケットのイラストはRon Cobbという人の作品。

何やらロバート・アルドリッチ(奇しくも今日2回目の登場!)の名作『飛べ!フェニックス(The Flight of the Phoenix)』を連想させる。

このRon Cobbという人は、アメリカのマンガ家にして作家。レコード・ジャケットに関しては他に有名な作品が見当たらないが、映画の世界ではモノスゴイ仕事をした人。

『スター・ウォーズ』、『エイリアン』、『コナン・ザ・グレート』等の人気作品で登場アイテムのデザインに携わっているのだ。

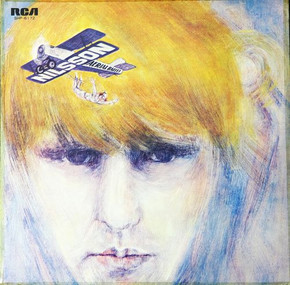

Nilssonの『Aerial Vallet』。

Nilssonはすごく後になって好きになった。でも古くから名前になじみがあった。

私は友人から教えてもらい、中学2年生の時から数寄屋橋のハンターに通っていたが、「ナ行」のコーナーで最も回数多く出くわしたのが『Son of Schmilsson』だったからだ。

歌声はそれ以前から知っていた。

小学校の時に観た『真夜中のカウボーイ』の「Everybody's Talkin'(うわさの男←この訳はウマい!)」のことだ。

この曲はこのアルバムに収録されている。

『真夜中のカウボーイ』はジョン・シュレシンジャーの巧みな演出、ダスティン・ホフマンとジョン・ヴォイトの迫真の演技でアカデミー作品賞(現在まで年齢指定映画でアカデミー作品賞を獲得したのはこの作品だけ)他を獲得し、「Everybody's Talkin'」はヒットした。

今でも時折CMで使われたりしてご存知の方も多いだろう。よく聴くとギターのアルペジオがメチャクチャかっこいい。永遠に歌い継がれる名曲だ。

しかし!「Everybody's Talkin'」はNilssonの曲ではなく、Fred Neilのペンによるもの。

Nilssonもこの映画のために曲を提供したが採用されず、歌だけ歌うことになり大層悔しがったそうだ。

でもね、映画の主題歌としては、この曲で絶対よかったんだよ。

歌詞を把握してこの映画を観たら、ナゼこの曲が選ばれたかがよくわかるハズ。そして、泣ける!ものすごくウマく使われているのだ。

また後に『サウンドトラック・ジャケット特集』に『真夜中のカウボーイ』が出て来るので、その時にまた触れることにする…いつになるかわからないけど。

ジャケットのイラストは

調べたけどわからなかった。

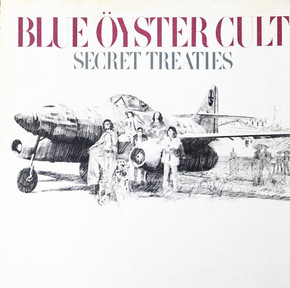

また出たBlue Oyster Cult!今度は飛行機だ。

ジャケットのイラストはRon Lesserという人の作品。映画関連のアートが中心のぺインターのようだ。

私が持っているCDはグループ名が緑色だ。

1974年、3枚目のアルバム『Secret Treaties』。

いいんだよナァ。どことなく昭和歌謡の香りがする。

1曲目は敏いとうとハッピー&ブルーだし、2曲目はマッチだし…。他の曲もどこか古臭くてすごく愛らしい。最後の「Astronomy」は名曲だ。

古いんだけど今聴いても新鮮…なんてことは全くなくて、古いものは古い。でも古いからいいものもある。

それがBlue Oyster Cult。

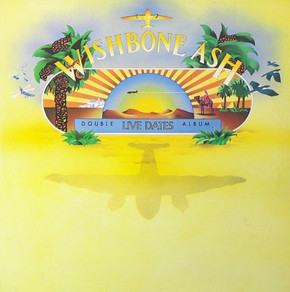

「世界で最も美しい音を出すロック・バンド」とされたWhishbone Ash。

「世界で最も美しい音を出すロック・バンド」とされたWhishbone Ash。

確かにナントカコアみたいな、やたら音がデカくて、低音ばっかりで、ボーカルがガナリ立てているメロディレスのロックに比べたら月とスッポンだ。

アレ、誰がロックをあんな風にしちゃったのよ?

私は高校1年生の時、Wishbone Ashのコピー・バンドを友達とやっていて、このアルバムはよく聴いた。

Ashはファーストから『There's the Rub』ぐらいまではホントによかった。

このバンドもアメリカからは絶対に出て来ないタイプのバンドであろう、いかにもイギリスらしいバンドだ。

以前にも書いたが、あまりに美しく崇高なサウンドゆえ、歌詞が追い付かず、当時歌を聴いてゲラゲラ笑ってしまう若者もイギリスにはいたらしい。

その点、我々はラッキーだ。

Wishbone Ashも観に行ったナァ。

近年、Ted Turner派とAndy Powell派に分かれてしまったが、私は偶然両方観た。3通りのWishbone Ashを観たことになる。

1973年の二枚組ライブ・アルバム『Live Dates』。

「Warrior」、「Throw Down the Sword」はニューキャッスルのシティ・ホールで録音されているんだね。知らなかった…というより意識したことがなかった。

これまただいぶ前のことになるが、「ステレオ・サウンド」誌の姉妹誌、「Beat Sound」という雑誌の企画で、大谷令文さんを迎えて名ライブ・アルバムでJBLスピーカーを聴き比べるという企画があった。

令文さんのお供で付いて行った。以前これもマーブロでレポートしたことがあったんだけどね…。

何しろスピーカーが変わるだけでバンドが変わっちゃったんじゃないか?と思うぐらいの差がそれぞれあってものすごく面白かった。

その時、このアルバムもリファレンスに使われたんだけど、ビックリしたのが音質の良さ。「アッラ~、コレこんなに音よかったけ?」みたいな。

内容もさることながら、録音もピカ一のライブ・アルバムなのだ。

Hipgnosisジャケットのチャンピオンといえば何と言ってもPink Floydだが、Wishbone Ashも『Argus』を頂点にかなりHipgnosis度高し。反対にHipgnosisから離れた80年代になるとまったく魅力を失ってしまった。

「世界で最も美しい音を出すロック・バンド」もロックのポップ化、あるいはパンク/ニューウェイヴの犠牲者だった。

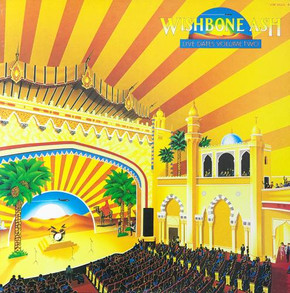

1980年のWishbone Ash、『Live Dates 2』。

1980年のWishbone Ash、『Live Dates 2』。

ジャケットを『Live Dates』に似せてあるが、録音は1980年の『Just Testing』のレコ発ツアーから。

チョットみるとLAのShirine Auditriumかなんかで録ったのかと思ったらさにあらず。ハマースミス・オデオン他、イギリス国内ツアーの音源だった。

私は聴いたことがない。

<中編>につづく

(一部敬称略)

※Music Jacket Galleryの詳しい情報はコチラ⇒金羊社MJG常設展

※当展示は2013年7月~9月のもので現在の展示中のものとは異なります。