【Music Jacket Gallery】動物ジャケット特集<前編>

落語に詳しい父の影響もあってお笑いがスキ。Marshall Blogに時々落語の話しが出て来るのはそのため。

元旦には「爆笑ヒットパレード」で目を覚ますのが常だったんだけど、今年は朝からやってなかったね?

お笑いブームも急速に勢いを失っているようだ。

しかし、お笑いもずいぶん内容が変わった。

私はFrank Zappaのような音楽が好きなだけあって、お笑いも「英知と技術」がふんだんに盛り込まれたスタイルが好みなのだが、最近はダラダラと歌いながらネタを展開するパターンがやたら多くなった。リズム・ネタとかいうのも見ていて大変恥ずかしい…。

まだ「♪もしかしてだけど~」あたりはいいけど、時間合わせ程度に出て来るような若手芸人を見ていると、最近の音楽業界がそのままスライドしているかのように映る。

もっとキチッと話術を駆使して笑いを取っていた昔のお笑いを勉強するべきだと思うのだがいかがだろう?

ま、こんなことばっかり言っていると自分も人生幸朗みたいになっちゃうな…年も似通って来たし…イヤ、さすがにまだか…。

そんな中にあって、とても好きなお笑いバンド、じゃないや、グループに「東京03」がある。

おもしろいよね~。脚本がシッカリしていて、キャスティングもいつも的を得ているので、どれを見てもおもしろい。

同じ演劇タイプにアンジャッシュがいるが、あのスラップスティックぶりは、落語のネタがそのまま転用されている印象が私には強く、脚本のクォリティということになれば東京03に軍配を上げてしまう。

その東京03の大好きなネタのひとつに「バンドの方向性」というバンドマンのミーティングを描写したものがある。

ご存知の方も多いと思うが、このコントで一番おもしろいと感じるのはメンバー同士が「パンサー」、「ライオン」、「チーター」というステージネームで呼び合うところ。

まさか、今時こんなことをしているバンドがこの世にいるとは思えないが、「ロック・バンド」というものを極端にカリカチュアライズしていて何度見ても大笑いしてしまう。

恥かしいよね~、動物の名前のステージ・ネームなんて!

この辺りから本題に入る…って今までのフリは何だったのかッ?

テーマは「動物」だよ、「動物」。話しを「動物」に持っていきたかったのよ。

日本の男子の名前で最も多く使われている動物の名前ってなんだろう?「竜」かな?ま、空想の動物だけど。干支の影響が大きいね。

日本の男子の名前で最も多く使われている動物の名前ってなんだろう?「竜」かな?ま、空想の動物だけど。干支の影響が大きいね。

黒澤明の『用心棒』では卯之助(仲代達也)とか亥之吉(加藤大介)、丑年に産気づいて寅年に生まれた「新田の丑寅(山茶花究)」なんてのも出て来る。

同じ干支から採った名前でもまさか「子吉(ネズ吉)」とか「申次郎(サルじろう)」とか「巳助(ヘビすけ)」なんてのはいまい。

そこへいくとバンド名は動物の名前が結構使われる。

なんでろうね?

カッコいいかな?

「そのものズバリ系」からいくと、Wolf、Lion、Eagles、Turtles、Monkys、The Beatlesもそうか…まだある、Camel、Badger、Scorpions…。

「空想系」ではGryphonとかT.Rex、Dynosaur Jr.。案外Dragonがないな…。Dragonsってのがいたか。他にパッと思いつかないけど、Dragon Ash以外にも海外にきっといるでしょ。

「組み合わせ系」となるとそれこそ枚挙にいとまがない。

Steppenwolf、Iron Butterfly、Stray Dog、Stray Cats、British Lions、Bonzo Dog Doo-Dah Band、Three Dog Night、Adam & The Ants、Whitesnake、Arctic Monkeys、Tiger of Pang Tang…あんまりありすぎて面倒くさくなってきた。

こうしたバンド名の中の王様は何といってもThe Animalsだね。そういう意味ではCountry McDonald & the Fishってのも強いな。

日本ではハナ肇とクレイジー・キャッツだけを挙げておくか…「キャッツ」というのは「ジャズメン」を意味するスラング。

…とバンド名にこれだけ動物の名前が使われていりゃジャケットに動物が登場するのも当たり前。

そんなワケで今回のMJGは動物がモチーフになっているレコード・ジャケットが集められた。

(当展示は2013年4月~6月のもので現在の展示中のものとは異なります)

Vangelisは本名をEvangelos Odysseas Papathanassiou(エヴァンゲロス・オデッセィアス・パパサナシュー)というギリシャのミュージシャン。映画『炎のランナー』でオスカーをゲットして一躍有名になったが、私は聴かないな~。

Vangelisは本名をEvangelos Odysseas Papathanassiou(エヴァンゲロス・オデッセィアス・パパサナシュー)というギリシャのミュージシャン。映画『炎のランナー』でオスカーをゲットして一躍有名になったが、私は聴かないな~。

Vangelisが以前やっていたグループ、Aphrodite's Childの『666』という1972年のアルバムはすごくいい。

Vangelisは以前『SFジャケット特集』でも登場したが、出て来る度にこの『666』のことしか触れることができずに申し訳ないですげど、他はそれこそ「It's Greek to me」なのだ!

「It's Greek to me! 」とは「私にとっては、ソイツぁまるでギリシャ語だよ!」…すなわち「チンプンカンプン」という意味の慣用表現。

私は外人と話していてそういう場面に遭遇することが少なくないので、実際にこの表現をよく使っている。どこでもバッチリ通じます。

ギリシャ語はご存知の通り、アルファベットではなく「ギリシャ文字」を使うので英語圏の人にとって「ナニが書いてあるんだかサッパリわからない」ところから来た表現。

また、今ギリシャがおかしくなってるね。EUも一体どうなることやら。

コレは『La Fete Sauvage』という1976年にリリースされたソロ・アルバム。日本では『野生の祭典』と訳されて1979年に発表された。

ライオンやらヒョウやら鳥やら色んな動物が描かれているが、それもそのはず、このアルバムは野生の動物を生態を記録した同名のフランス映画のサウンドトラック盤なのだ。

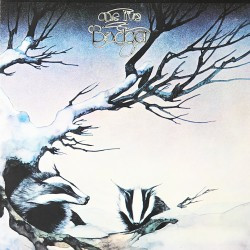

The Incredible String Band、1974年の12枚目にして再結成前最後のアルバム。

The Incredible String Band、1974年の12枚目にして再結成前最後のアルバム。

時々Hipgnosisのジャケットで有名なString Driven Thingとゴッチャになってしまう…というぐらいなじみがない。

でも名前を知っているのはウッドストックのおかげだろう。映画にはカケラも出ていないが、こういうバンドが出てた…ということでバンドの名前を知っている人も多いのではなかろうか?

The Incredible String Bandは1966年に結成されたスコットランドのグループ。その音楽は「サイケデリック・フォーク」というジャンルに組み入れられるらしい。

Wes Montgomeryの『The Incredible Jazz Guitar』は本当に「incredible(信じられない)」にスゴイが、それと同じことを期待してこのバンドの音を聴いてみるとまったく事情が異なる。でも曲によってはなかなかに味わい深いものがあるね。

このアルバムに入っている「Ithkos」という20分近い長尺の曲なんかはかなりいい。

60年代の後半には大きな成功を収め、1968年の『The Hangman's Beautiful Daughter』というサード・アルバムはUKアルバムチャートの5位に食い込み、グラミー賞にもノミネートされている。

Robert Plantはこのサード・アルバムに影響を受け、後のLed Zeppelinの創作に活かしたともいわれているばかりでなく、『Sgt. Peppers Lonly Hearts Club Band』や『Their Stanic Magesties Request』にもその影響が及んでいると言われている。

それが「incredible」だったんだ!

ちなみにこのバンド、はじめウッドストックに出る予定はなかったのだが、ちょうどアメリカをツアー中していた最中だったため、偶然出演する機会に恵まれた。

「フォーク・デイ」だったウッドストックの初日にステージに上がる予定だったのだが、あいにくの雨に「ちっと勘弁してチョーダイな!」と出演を拒否。翌日に登場することになった。

その穴埋めはMelanieが務めた。これはBillboardのヒットチャートの6位まで上がった"Lay Down (Candles in the Rain)"というヒット曲があったからだという。「in the rain」ということね。

タイトルの『Hard Rop & Silken Twine』は「硬い綱と絹のより糸」という訳になるが一体どういう意味なのだろう?

ずいぶん調べたがわからなかった。

この暗くヌメッとした幻想的なイラストは魅力的だ。

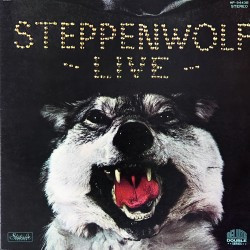

「♪いつものラーメン」でおなじみのSteppenwolf。日本では間違いなくこの「ラーメン」しか知られていないバンドは海外では我々が想像を絶するほど人気があったことは以前もこのコーナーで書いた。

「♪いつものラーメン」でおなじみのSteppenwolf。日本では間違いなくこの「ラーメン」しか知られていないバンドは海外では我々が想像を絶するほど人気があったことは以前もこのコーナーで書いた。

「ステッペンウルフ」というといかにもそれらしく響くけど、「草原のオオカミ」という何とも青春っぽい意味。ヘルマン・ヘッセの「Der Steppenwolf」という小説がバンド名の由来らしい。

あまり変化がなくてやや一本調子というイメージが強かったけど、このライブ・アルバムなんかはへヴィなR&Bのテイストが色濃くていいナァ。何と言ってもJohn Kayの声がカッコいいもんね。

1曲目の「Sokie, sookie」はDon CovayとSteve Cropperの作。こんな曲を日本語で大胆に取り入れちゃうなんて、やっぱりサディスティックミカバンドはスゴかったナァ。

オオカミ以外の何物でもないストレートなジャケットもいい。

「オオカミ」っていうとウィリアム・ホールデンの『クリスマス・ツリー』って映画、小学生の時の時に観て泣いたっけ。白血病で余命いくばくもない幼い男の子が「オオカミを欲しい」だか「見たい」だか「千両ミカン」みたいな無理を言って、お父さんがなんとかゲットする…みたい話し。

この映画、テレンス・ヤングが監督してたんだね。しかもフランス映画だったんだ。知らなかった。

テレンス・ヤングは007の『ドクター・ノオ』とか『ロシアより愛をこめて』、『サンダーボール作戦』を監督した人。

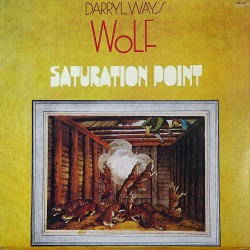

こちらはその名もズバリ、Wolfというバンド。Curved AirのヴァイオリニストDarryl Wayのバンド。

こちらはその名もズバリ、Wolfというバンド。Curved AirのヴァイオリニストDarryl Wayのバンド。

ロック・バンドでヴァイオリンという楽器は極端にマイノリティに属することは否めないが、プログレッシブ・ロック系のグループを中心に探せばヴァイオリニストが正式なメンバーとして在籍しているバンドが結構ある。

有名どころではKing CrimsonとかPFM、Kansas、UK?全然マイノリティじゃないか。他にもEast of Edenなんてのもいた。Jigね、jig。

変わり種ではヴィオラが入ったCaravanとか。

ヨーロッパは盛んだ。PFMをはじめとしてArti & Mestieri、Quella Vecchia Locanda、フランスではZaoか?Angeもヴァイオリニストがいるのかな?

毛色は違うけどCharlie Daniel's Bandなんてやり方もある。Jefferson Starshipにも昔Papa John Creachというカッコいい黒人のジーさんヴァイオリニストがいた。

日本はなかなかないね。Marshall Blogでも紹介したBand of Pegasusというバンドがガンバっている。武藤祐生さんとか高橋かおりさんとか実にいいヴァイオリニストがいらっしゃるんだけど、なかなか表に出て来るバンドがない。日本のロック界の幅の狭さを物語る一面かもしれない。

ちょっとヴァイオリンから離れるが、私は結構Curved Airが好きで、何年か前に後期のライブ音源を収めた海賊盤を買った。

さらに話題はズレるけど、最近流通する海賊盤ってのは音がいいネェ。昔はヒドかったんだゼェ。演奏よりノイズの方が大きいヤツとか向こうのほう~で演奏している感じのヤツとかザラにあった。

で、そのCurved Airの海賊盤、ドラムがアホみたいにウマくてビックリ仰天。Curved Airのドラムってこんなにスゴかったっけか?と思ってスリーブをチェックするとこれまたビックリ仰天!

PoliceのStewart Copelandだったのよ。

そうだ、後期のCurved Airに在籍していたことを忘れていた。

イヤ~、スゴイスゴイ。とても「♪ブーブーブーでバーバーバー」なんてやってる場合じゃない。

PoliceはAndy SummersがSoft Machine出身と知った時も驚いたが、ナンノナンノ、コテコテのジャズ・ロックになる前のサイケの時代だからね。ジミヘンとUSツアーをしたっつったっけか?

さて、Wolf。

「ウルフ」と言えば「ウルフ金串」。『あしたのジョー』って登場人物の名前もカッコよかったよね。

このバンドは3枚のオリジナル・アルバムを発表しているが、これは最初の2枚とアルバム未収録曲をコンパイルしたベスト盤…なのかな?

今、こういう格好をした日本のバンドがいますね。このアルバムは1976年の制作。今から39年前のことだ。

この女の人は誰だろう。Diana Rossの出来損ないみたいな…もうちょっと選んだ方がヨカッタのでは?

WolfのギタリストはJohn Etherridge。後にAllan Holdsworthの後を継いでSoft Machineに入ることになる超絶ギタリスト。

WolfのギタリストはJohn Etherridge。後にAllan Holdsworthの後を継いでSoft Machineに入ることになる超絶ギタリスト。

このアルバムでもクリーンなトーンでバリバリ弾きまくっている。

Etheridgeについては『名所めぐり』で触れたこともあるね。

もう少し彼のキャリアについて書き足すと、彼は「Zappatistas」というFrank Zappaのトリビュート・バンドでライブ・アルバムを出していたりするが、コレが結構トホホ。

一方、驚いちゃうのがStephane Grappelliのバンドにもいたということ。

Grappelliが共演したギタリストといえば、まずはDjango Reinhardt…あとは思いつくままに書けば、Barney Kessel、Joe Pass、Larry Coryell、Martin Taylor、Marc Ducret、Philip Catherine、Diz Disley等々…ギター・ジャズ好きなら思わず顔がほころぶ面々だ。

すなわち、ここに肩を並べるEtheridgeはジャズ・ギター界においてもすなわち相当腕利きということになる。

要するにEtheridgeはジャズのギタリストなのだが、このアルバムなんかを聴いている限りでは、バップ・フレーズなどはただのひとつも出てこない。

かなりクリーンに近いサウンドで猛烈な速さでスケールを行ったり来たりするプレイが目立つ。無理して例えれば、全部ピッキングしているAllan Holdsworthみたいな?

このアルバム、最後の「Toy Symphony」という曲はすごくカッコいいんだけど、私的にはその他の曲にあまりに魅力を感じないな~。4曲目なんかギターのチューニングが甘いんじゃないかな?

「Satulation Point」というのは「飽和点」と訳されているが、「極限」と言い換えてもOK。

ただし、このアルバムのどこが「極限」なのかはわからない。

ア、でも私、ゼンゼン嫌いではないのよ。

ファースト・アルバムのジャケットはオオカミそのものが登場していた。それともあれはイヌか?イヤ、オオカミか。

このジャケットの絵はなんだろう?

オオカミを罠にかけて穴に落として退治しようってのかな?気の毒に…おお神様!(←シャレになってますよ)

「オオカミ」のコーナー、最後にもうひとつ。

「狼狽」という言葉があるでしょ?「狼(ロウ)」は読んで字のごとく「オオカミ」のこと。「狽(バイ)」もオオカミの一種。双方中国の伝説の動物で、Nick LoweとSteve Vaiというワケではない。

それでこの「狼」、前足が長くて後ろ足が短い。そして、「狽」はその逆で前足が短くて後ろ足が長い。つまり、ソロで活動することが難しく、どこへ行くにもいつも組になってる。

ところが何かの拍子にバラバラになると。「オイオイ、どうするんだよ!」とハラホロヒレハラになってしまい、うまく歩くことすらできずうろたえてしまう。

つまり「狼狽」してしまう…コレがこの言葉の語源。お後がよろしいようで…。

次、これにはイヤな思い出がある…British Lions。

次、これにはイヤな思い出がある…British Lions。

このアルバムが発表されたのは1978年。

私に言わせれば、この辺りから段々ロックがつまらなくなってきた…ということになる。どういうことかと言うと、ギター・ヒーローの不在とパンク/ニュー・ウェーブの台頭である。

ライオンがユニオンジャックを食いちぎるイラスト。今にして思うと伝統を引き裂く的な、つまりパンク的なことを標榜していたのだろうか?

このバンドはMott The Hoopleの残党が結成したグループ。私は元来モットが苦手なのよ。

ところが忘れもしない…行きつけの石丸電気レコード館の2階(洋楽フロア。当時このフロアが一番にぎわっていた)で顔見知りの店員に「何かギターのカッコいいバンドはありませんか?」と尋ねたところ、コレを出してきた。

店員さんの名前は今でも覚えている。当時、後々になって知ったのだが、この店員さんの家が偶然我が家の近所で、国鉄のストライキの時に通勤するための自転車を貸したりする仲になったからだ。

昔はアレ、ストライキってのよくやってたよね。私は中学から電車通学だったのでストはうれしかったナァ。

で、この店員さんが自信ありげに出してきたのがリリースされて幾日も経っていないこのアルバムだった。

「コレはカッコいいよ~!」

期待に胸を膨らませてレコードに針を下した。「One More Chance to Run」とかいう1曲目はマァマァだったけど、後はからっきし受付なかった。

子供の頃はLP一枚買うのは大事だからね。後悔した。1回しか聴いていないアルバムの最右翼。

でもジャケットは中身ほどは悪くない。

そういえばJCM2000 TSLの頃はMarshallも広告にライオンを使ってたな。

そしてそれから間もなく満を持して登場したギター・ヒーローがいた。

Edward Van Halen。

でもね、私はVan Halenのファースト・アルバムは買わなかった。だってみんなで大騒ぎしてるんだもん。

そう、根っからのヘソ曲りなのね…でもヘソ曲りだからこそ、人とは違うものを求めて色んな音楽を聴く楽しみを知ったよ。

これはHipgnosisか。なんでワニ?

これはHipgnosisか。なんでワニ?

Brand Xの5枚目のスタジオ・アルバム、『Do They Hurt?』。

マァ、文句ばっかり言って恐縮だけど、Brand Xも『Moroccan Roll』か『Live Stock』までだナァ。でも、Percy Jonesのソロ・アルバムも含めてナンダカンダで全部持ってるわ。

『Product』以降はなんかゆるくなっちゃってどうもピンとこない。それよりも以前紹介したSarah Pillowという女性歌手のバックのBrand Xの方がカッコいい。

このアルバムは『Product』のアウトテイク集ということになっている。

タイトルとジャケットの意味は調べたけどわからなかった。

Brand Xのバンド名の由来は以前に説明した。

仙波清彦さん、鬼怒無月さん、大二さんら、腕利きのミュージシャンが集まってBrand XやKing Crimsonらの複雑な曲を演奏するコンサートがかつてあった。アレまた観たいナァ。

この項、最後に…。ワニって噛む力は500kgとかものスゴイんだけど、口を開ける力が滅法弱く、輪ゴムをクルリと口にハメられると、なんとワニのヤツ、口を開けることすらできなくなってしまうそうだ。知ってた?

せっかくの動物特集なのでもうひとつ。ラクダは後ろ足を触れるのが大キライ。だからバッタリどこかでラクダに出くわしても決して後ろ足に触ってはいけない。さもないと蹴っ飛ばされるよ。

そういえばまだCamelが出てないね。

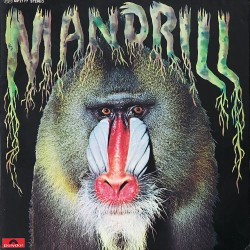

そういえば高校の時「マンドリル」ってアダ名のヤツがいたっけな。同じ猿の仲間でもそのものズバリの「サル」とか「ゴリラ」とかいうアダ名のヤツはそう珍しくないけど、「マンドリル」ってのはかなりマニアックだ。

そういえば高校の時「マンドリル」ってアダ名のヤツがいたっけな。同じ猿の仲間でもそのものズバリの「サル」とか「ゴリラ」とかいうアダ名のヤツはそう珍しくないけど、「マンドリル」ってのはかなりマニアックだ。

でも、そいつ、本当に目の下が長くてマンドリルみたいな顔をしていた。

子供たちのつけるアダ名ってのは残酷なものが多いけど、思わず吹き出してしまうような傑作も結構あったよね。

チョット中近東っぽい顔をしているだけで「サウジ」と呼んでみたり、イカみたいな顔をしているので「ウンコイカ」って呼ばれているヤツもいた。

さて、このMandrill。

1968年にNYCはブルックリンで結成されたバンド。

このジャケットのせいか、子供の頃から気になっていたけど、その音を聴く機会がなかった。

今回この記事を書くためにチラリと聴いてみると、ガッチリとブラスが入ったシリアスなファンク・ロック。

私的には進んで聴くタイプの音楽ではないがなかなかカッコいい。

動物図鑑の1ページを切り抜いたかのようなジャケット。この目の下の白いところが実に気になる。柔らかいのかな?きっとメスを惹きつける役割をしているとかいうのだろう。

今度はゴリラ。

今度はゴリラ。

The Bonzo Dog Doo-Dah Bandの1967年のファースト・アルバム『Gorilla』。

このジャケットはイギリスのリイシュー盤。

Bonzo Dogはどうもよくわからん。

古いジャズや当時のポップ・ミュージック・シーンの他、バラエティに富んだ音楽の種類をパロっていることはわかるし、何の問題もないのだが、何がおもしろいのかがピンと来ない。

それでも「Intro and The Outro」なんて曲なんかは、悪ふざけの極致的な展開で単純に楽しめる。

何しろただ延々とメンバー紹介をするだけで1曲終わってしまう。

Neil InnesやVivian Stanshallの本物のメンバーから、ジョン・ウェインやヒトラー、アン王女や総理大臣、俳優、実業家等々まったく好き勝手にいろんな人物が登場する。

Eric Claptonがウクレレで出てくるが、本物かな?ちゃんとウクレレを弾いてる。

それにLord Snooty and his Palsというのはイギリスのコミック雑誌「The Beano」に出てくるキャラクター。

まさか、ClaptonとJohn Mayallの『Bluesbreakers and Eric Clapton』のジャケットに引っかけてるのかな?

Count Basie Orchestraも登場するんだけど、なんと担当はトライアングル。「チーン」とやって出番終わり。こういうのはおもしろい。

ところでこの曲、絶対Duke Ellingtonの「C Jam Blues」のパクリでしょう?

私は流行ものに疎いので知らなかったのだが、90年代にイギリスで「Cool Britanica」というイギリスの文化をアッピールするムーブメントがあったらしい。

この動きは60年代のイギリスの文化にインスパイアされたもので、音楽に関して言えばSpice GirlsやOasisらがその代表だった。

「Cool Britanica」という言葉、この『Gollira』の1曲目のタイトルから採られたのだそうだ。

それと、ジャケットに「Dedicated to Kong who must have been a great bloke」と記されてある。

「bloke」というのは「ヤツ」みたいな意味で、英文としては「スゲエヤツになるはずだったコングに捧げる」ということになる。

コレの出典がどうしてもわからなかった。「kong」はどうも「king」のようなのだが、悔しいけどいつの時代の誰がどの王を指して言っているのかが解読できなかった。面目ない…。

1972年、5枚目にしてオリジナルThe Bonzo Dog Band最後のアルバムがこの『Let's Make Up and Be Friendly』。

セカンド・アルバムの『The Doughnut in Granny's Greenhouse』からすでに「Doo-Dah」は削除されThe Bonzo Dog Bandとなっている。

このあたりともなると、『Gorilla』あたりのジャズ指向はまったくなくなってごく普通のロック・アルバムに仕上がっている。

Led ZeppelinのJohn Bonhamのことをみんな「ボンゾ」って呼ぶでしょう?これはJohn Bonhamがこの「ボンゾ」に似ていることから付いたニックネームってことになっているけど、そもそも「ボンゾ」って何か知ってる?

「ボンゾ」とは犬のこと。どの犬種にも属さない、人を笑わせるために生まれてきた陽気な犬ということになっている。

このアルバムのジャケットのイラストこそが「Bonzo Dog」。

The Bonzo Dog Bandの作品にこのBonzo Dogが登場するのはこのアルバムだけ。

ま、確かにニコニコしていて可愛いけど、「コレに似てる」とは言われたくないよね?

Bonzoは1920年代のイギリスの漫画家George E. Studdyによるもの。このBonzoが国民的な人気を博したことによってこの人は20世紀初頭のイギリスでもっとも有名な漫画家になったそうだ。ディズニーのミッキー・マウスより数年前の話し。

もうひとつ。このBonzo Dogを調べていて初めて知った。

「bonzo」という言葉が英語にあるそうだ。これは「津波」のように、日本語の「凡僧(ぼんぞ)」が元で、英単語としての意味は「Self-immolation」。

「immolation」というのは「生贄に供すこと」だが、一般に「Self-immolation」で「焼身自殺」を指す。つまり「bonzo」とは「焼身自殺」という意味だ。

政治的抵抗の手段としてお坊さんが焼身自殺したなんて話しを聞いたことがあるでしょう?

仏教では焼身自殺はタブーに当たらないため、僧侶はこの手段を採るのだそうだ。そこから「凡僧」と「焼身自殺」が結び付けられたのではないか…といわれているのだそうだ。

あ、The Bonzo Dog Bandはそんな物騒なこととは関係なく楽しいですからね。

ちなみに、このアルバムの最後に入っている「Slush」という曲はあの「メカゴジラ!」で有名な外道のオープニングSEだ。今でも秀人さんはこの「Slush」を出囃子のように使っており、コレが流れてこないと外道がステージに上がらないようなイメージがあるのは決して私だけではないだろう。

Fleetwood Macも長い活動の間に著しくスタイルを変えたバンドのひとつだ。

今の若い人たちの口から決して出ることのないバンド名のひとつであろう。一方、知っている人のこのバンドに対する認識はいかなるものだろう。

すなわちPeter Green時代、Bob Welch時代、噂時代、その後…区分けはこんなもんでいいでしょう?…コレらのどれがあなたにとってのMacですか?ということ。

日本で今でもMacを聴いているというコアな人は、ナンダカンダでPeter Green時代の支持者が一番多いのではなかろうか?

Fleetwood Macは1967年にPeter Greenがロンドンで結成したバンド。

John Mayallのバンド・メンバーのsurname、つまり苗字を引っ付けてPeter Greenがバンド名にした。すなわち、Mick FleetwoodとJohn McVieだ。

今風に言えば「品川庄司」とか「ますだおかだ」とか「前田前田」とかと同じ。

もしくは、John McVieがBig Jim Sullivanとこのバンドを組んでいたらバンド名は「ビッグ・マック」だったということになる。

でもね、こういうことが起こってもおかしくなかったかもしれない…のがブリティッシュ・ロックのおもしろさなんだよね。ロンドンはせまいから。

Big Jim SullivanがUxbridgeに住んでいたと聞いたことがある。すなわちJim Marshallのドラムショップのあるところね。ロンドンの西のはずれ。

だからどこかでJohn McVieと一緒になっていてもゼンゼン不思議はないし、Big JimもBluesbreakersを絶対に見てるハズ。惜しかったな、Big Mac。

ここに挙げられているのは1969年のMacの3枚目のアルバム『Then Play On』。

このアルバム、マァ、内容に富んでいるというか、焦点が定まらないというか、やたらバラエティ豊かな曲が詰まっている。

しかし、何と言ってもこのアルバム聴きどころはPeter Green作の「Oh Well」であることは間違いない。ブルースとハードロックがミックスされた曲の初期の秀作とされ、何しろLed Zeppelinの「Black Dog」のお手本になったと言われた曲だ。

「Oh Well」は1969年にシングルとしてリリースされ、元来英米盤ともにこのアルバムには収録されていなかった。

その後、この曲がヒットすると、アメリカ盤はオリジナル・アルバムから2曲が削られ「Oh Well」が収められた。

ジャケットはイギリスの画家、Maxwell Armfield(1881 - 1982)の「Domesticated Mural Painting(家庭用壁掛け絵画)」という作品。ロンドンの高級マンションの壁にかける絵として制作されたもの。

制作時の素材が違うのか、他の作品とは仕上がりを異にしているものの、メルヘンチックな作品が持ち味のようだ。

Mick FleetwoodはNATALのパーカッションを使用していたが、このアルバム冒頭の「Coming Your Way」や「Oh Well」のパーカッションがNATALの音かと思うとうれしい。確かではないけどね。

NATAL(ナタール)は1965年創業のイギリスの老舗パーカッション・ブランド。現在はMarshall傘下でドラム・キットやパーカッションを製造販売している。

1973年、7枚目のスタジオ・アルバムの『Penguin』。『Peter Green's Fleetwood Mac』から大分遠い所へ来た。

ペンギンはJohn McVieのお気に入りで、バンドのマスコットとされていた。

コレはBob Welchが加入してから3番目の作品。私はBob Welch期が一番好き。

でもね、恥ずかしながら…この人イギリス人だと思ってた。加えて、後にMacに加入するLindsey Buckinghamもアメリカ人だとは知らなんだ。

だって、名前がBuckinghamじゃん!

イギリスには「-shir(シャー)」という行政区画がある。「Yorkshire(ヨークシャー)」なんてのは犬でおなじみでしょ?

同様に「Buckinghamshire(バッキンガムシャー)」というエリアがある。Marshallの工場があるミルトン・キーンズもそこに位置している。

そんなだもん、Lindsey Buckinghamがイギリス人だと思い込んでいたとしても何の無理もないじゃん?

このアルバム、なかなかいいんだよね。1曲目からChristine McVie節が全開で。Christineの声っていいナァ。『Rumours』なんかでも「Don't Stop」とか「You Make Loving Fun」がいい。ま、さすがの私でも、この化け物アルバムは全曲いいと思うけどね。

『Penguin』はアメリカではチャートのトップ50に入り、それまでのMacのアルバムで最高位を記録した。

本作にはSavoy BrownやIdle Race(Roy Wood やJeff Lynneが所属していたグループ)にいたDave Walkerというボーカルが参加している。しかし、ボーカル・スタイルや態度が「Macらしくない」とされ、次作の『Mystery to Me』のレコーディング中にビークになった。そして、その次作でDave Walkerが関わった部分はすべてボツにしたそうな。

ま、確かに声が立派すぎちゃうような感じなんだよね。

たとえて言うなら先代の円楽みたいな感じ。あんな太いな声で噺をされたら説教聞いているみたいで…私は苦手だった。

落語は志ん朝とか小朝とか、ちょっとかん高くて素っ頓狂な声がベスト・マッチする。

そういえば次作の『Mystery to me』も動物ジャケットだ。

実はコレは私が初めて買ったFleetwood Macのアルバムだった。

コレもBob Welch在籍時の作品。BobはMac脱退後、鳴かず飛ばずだったParisを経て、1977年、ソロ・アルバム『French Kiss』のヒットにこぎつける。

後年は健康が思わしくなく、2012年病苦を理由に自ら命を絶った。私はちょうどこの時イギリスにいて、結構話題になっていたことを覚えている。

そういえばJohn Entwistleが亡くなった時もロンドンにいた。コレはさすがにものすごい話題になっていて、行く楽器屋すべてでこの話が出ていた。

しっかし…あきれるほどカッコいいよな、Area。問答無用でカッコいい。

しっかし…あきれるほどカッコいいよな、Area。問答無用でカッコいい。

この音楽に感動しない人間なんてこの世にいるのかしら?…と思いたくなるのは大きなお世話か?

なんだってそこまで音楽をカッコよくするアイデアを持ってるんだ?と不思議になる。

本当は誰にも知られず自分だけのものにしておきたい。それぐらいカッコいい。

Zappa、Hermeto Pascoal、Area…この3点セットは欠かせないナァ。

本当にズップリと使っているマニアの人が聞いたら入門編過ぎて笑っちゃうかも知れないけど、PFMを筆頭に、Arti & Mestieri、Banco del Mutuo Soccorso、Latte e Miele、New Trolls、Le Orme、Osanna、Museo Rosenbach、Quella Vecchia Locanda、Formula 3、Acqua Fragile、Il Volo、Maxophone等々…イタリアン・ロックは好きで結構聴いた。好きなグループが目白押しだけど、Areaが一番だな。

ブルガリア風だの、地中海風だの、微分音階だの、変拍子だのと、私にとってAreaの音楽は魅力に満ち満ちたものだが、ジャズというかフリー・ジャズの要素が濃いところがさらにその魅力を引き立たせている。

それほど好きなのに、ひとつたりとも曲名が覚えられん!自ら「International Popular Group」を標榜していワリに最後までイタリア語で通した。おかげで曲名をスンナリ読むことすらできない。したがって、何をうたっているのかもサッパリわからん。

でもこのガンコさがまたいい。

これはAreaの6枚目のスタジオ・アルバム、『1978 Gli Dei Se Ne Vanno, Gli Arrabbiati Restano!』。タイトル通り1978年の発表。

白血病で亡くなった中心人物、ボーカルのDemetrio Stratosが参加した最後の作品。

タイトルは英訳すると「The gods leave, The Angry remain」…「神々は去り、怒りが残る」ぐらいの意味。

ジャケットをマジマジと見たことがなかったけど、動物系だったんだね。

この吹き出しは、「リスナーがアルバムを聴いて感じたことを入れろ」ということかね?笑点か?

話しはまだそれるが、この漫画に使われる吹き出し、英語でなんて言うか知ってる?

こないだ偶然知ったんだけど、こういうのは「speech bubble」っていうんだって。おもしろいでしょ?

よく見ると、ライオンに話しかける女の子の吹き出しは実際のセリフになっているんだけど、ライオンの方は心のセリフになってる。「何て言おうと後でこいつカジっちゃおっと!」なんてことを思ってるのかね?

このイラストがタイトルとどう関係しているのはわからない。

コレ、いいよ~。Areaのアルバムはどれもいいけど、これはとても聴きやすい。繰り返しになるけど、よくもこんなにカッコいい音楽が作れるな…と感心してしまう。曲もアレンジも演奏も最高。

「fff」という曲ではMcCoy Tynerそっくりのピアノが出てきたりして…Coltrane Qurtet時代のMcCoy。

ギターでもドラムでも、日本には腕の立つミュージシャンがゴマンといるのに、どうしてこういう音楽を演奏するバンドが出てこなかったんだろう?

このバンドの一番基礎になっている音楽は民族音楽ではなくて、ジャズだと思うんだよね。

で、ジャズの連中はロックをバカにしてるし、ロックの連中はまったくジャズが演奏できない、という基本的な日本の音楽環境の傾向が邪魔している要因のひとつなんだろうなと思う。

それと、この手の音楽をよろこぶリスナーが圧倒的に少ないというのも決定的な理由だろう…こんな音楽日本で売れるワケないもんね。(ジャズ臭はなかったが日本のPOCHAKAITE MALKOはすごくヨカッタ)

今回、この記事を書くにあたってこのアルバムを何回か聴き直したが、どうにもカッコよくて止まらなくなっちゃって、結局持っているAreaのアルバム全部聴き直ちまった!

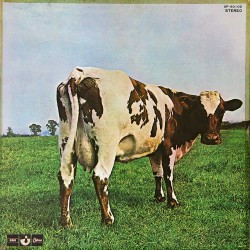

コレは動物ジャケットの代表でしょうな~。もちろんHipgnosis。

コレは動物ジャケットの代表でしょうな~。もちろんHipgnosis。

文字が入っていないくて、牛が野っぱらにたたずんでこっちを見てるだけ。今考えるとスゴイ感覚だ。あの重厚なA面の音楽とは何の関係も見い出せない。

Pink Floydは当時何の制限もなくあらゆるタイプの音楽を取り入れようとしていて、新しいアルバム・ジャケットには、何か質素かつ簡素なものにしたいということをリクエストしていたらしい。

したがって、このジャケットと中の音楽が結びつかないというのはPink Floydの思惑通りなのだ。

HipgnosisのStorm ThorgersonはAndy Warholの「Cow Wallpaper」にヒントを得、ロンドンから30km北の牧草地へ出かけ(ロンドンから電車で20分も行けば、たくさんの牛やら馬やら羊やらブラブラしている)、最初に出会った牛を写真に収め、このジャケットを仕上げたという。

この牝牛の名前は「ルルベル3世」ちゃん。

Thorgersonはこのデザインを振り返って「この牛は、しばし過小評価されたり、無視されがちだったPink Floydのユーモアの部分を提示していると思う」と語ったそうだ。

「果たしてこの牛は何の意味を表しているのだ?」としかつめらしく考えるのではなく、「なんでウッシやねん?」程度におもしろがるのが正解のようだ。

確かに裏に出ている3頭の牛の写真を見るとそんな感じがするわい。

Pink Floydはほとんどの作品のジャケットがHipgnosisの手によるものなので、どれも素晴らしいが、コレと『The Dark Side of the Moon』はさすがにインパクトが大きいね。

アタシャ、あんまり聴かないけど…途中で飽きてきちゃうんだよね。

ここからはブルドッグ・ゾーン。ブルドッグもその強烈なルックスから、最もカリカチュアライズされやすい動物といえよう。

ここからはブルドッグ・ゾーン。ブルドッグもその強烈なルックスから、最もカリカチュアライズされやすい動物といえよう。

こういう鼻の低い犬は飛行機に乗せると、気圧の関係で呼吸困難になって死んでしまうという話しを聞いたことがあるがホントなのかしらん?

まずはBen Sidranの『Don't Let Go』。

このアルバム、カッコいいんだゼェ~、1曲目のインストだけ…。というのは、この人、どうも歌が…。

インストのパートはすこぶるスゴイかっこいいのに歌がヘラヘラっと入ってくるとどうにも情けない。

感覚としてはMose Alisonを聞いた時のような感じか?

しっかしブルドッグってのはスゴイ顔をしている。なんでこんな顔か知ってる?

「ブルドッグ」というぐらいだから牛と戦ういわゆる闘犬なんだけど、牛にガッツリ食いつけるように、改良して下あごを出して、カジるパワーをアップさせたんだと。その結果、顔があんな風に変形してしまったらしい。気の毒に。あんな顔にされちゃって…いい犬迷惑だ。

このジャケットのブルちゃんもスゴイ顔してる。

さて、Ben Sidran。この人はSteve Miller Bandの出身でブルドッグとは縁もゆかりもない優しい感じのルックスだ。「Dr. Jazz」の異名を取るジャズ・ピアニストにしてジャズ評論家でもある。

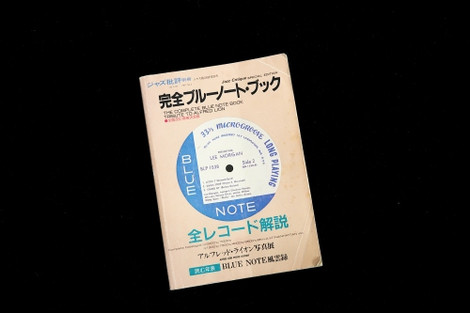

下はジャズの調べごとをする時いまだによく使っている『完全ブルーノート・ブック(ジャズ批評社刊)』というディスク・ガイドなんだけど、BenはMilesの『vol.1 & 2』、『Sonny Clark Trio』、Cannonball Adderleyの『Sometin' Else』、『Introducing The Three Sounds』、Bud Powellの『The Scene Changes』、Duke Pearsonの『Profile』、Joe Hendersonの『Page One』等々、ピアニストのリーダー・アルバムを中心に少なくない数のアルバムに解説を付けている。

さすが「Dr. Jazz」、視点が優れているのか、翻訳者の腕がよいのか、「言い得て妙」的な、非常に的確な批評を加えているのである。

何よりも「めっちゃジャズ好きやねん」という雰囲気が伝わってくるのがいい。

Ben Sidranと一緒にしてはあまりにも図々しいのはわかっているが、「Marshall Blogには音楽への『愛』を感じる」といううれしいご評価を本当によく頂戴する。最高にうれしいです。

でもね、私はただただ音楽や映画が好きで、人の迷惑を省みず、無責任に感じていることや願っていることを素直に書きなぐっているだけのつもりなんですよ…。

ところが、今度は私がBenの文章を読むと、彼のジャズへの強い愛情を感じ、「ハハン、皆さんがMarshall Blogに関して私に言ってくれるのはこういうことなのか…」とようやく理解するのだ。

ここにジャズのことを書ける機会があまりないので、ここぞとばかりBen Sidranの衣を借りてもう少し書く。

ここにジャズのことを書ける機会があまりないので、ここぞとばかりBen Sidranの衣を借りてもう少し書く。

Benの「ジャズへの愛情」をムキ出しにした1曲を紹介しておこう。

それは1982年の『Old Songs for New Depression』というアルバムに収録されている。

アレ、このタイトル?って思った人もいるかもしれない。

そう、Bette Midlerに『Songs for new Depression(1976年)』というアルバムがあるからね。その関連性はわからない。

Benの方はMarcus Miller、Buddy Williams、Richie Cole、Bob Malachが参加したいつも通りのジャズ/ロック混成盤。スタンダードの「Old Folks」やら「Makin' Whoopie」、Mingusの「Nostalgia in Times Square」なんかを取り上げている。

その「Benのジャズへの愛情ムキ出し」の1曲とは「Piano Players」というの作品。何しろ2分チョットの間に好きなジャズ・ピアニストの名前をひたすら歌い上げるというキテレツな曲なのだ。

で、私が聞き取れる範囲でBenが口にしている名前を列挙すると…

George Shearing/Freddie Redd/Sonny Clark/Bud Powell/Walter Bishop Jr./Walter Davis/Walter Norris/Wynton Kelly/Art Tatum/Phenious Newborn Jr./Thelonious Monk/Jerry Roll Morton/Horace Silver/Horace Parlan/Barry Harris/Red Garland/Herbie Nichols/Harold Mabern/Tommy Flanagan/Duke Ellington/Jay McShann/Count Basie/Fats Waller/Eroll Garner/Kenny Drew/Bobby Timmons/Duke Pearson/Duke Jordan/Hank Jones/Bill Evans/Elmo Hope/Al Haig/Ceder Walton/Roland Hanna/Dodo Marmarosa…。

この中ではWalter Norrisという人だけ知らなんだ。後の人たちの95%は、参加している音源を私は日常的に楽しんでいる。

Benはただ名前を挙げるだけでなく、チョットしたシャレも織り込んでいて、たとえばピアノの巨人、Oscar Petersonは「Oscar got the Grammy」という形で登場させている。もちろんコレは「Oscar」がアカデミー賞の愛称で、グラミー賞に引っ掛けていることは言うまでもない。

また、もうひとりの巨人、McCoy Tynerは「Real McCoy」と呼ばれている。「Real McCoy」というのは「正真正銘のホンモノ」という意味で、実際、McMcoy TynerはBlue Noteに『Real McCoy』というアルバムを残している。

私の英語耳がもっとよければ、まだシャレを聴き解くことができていたかも知れない。興味のある方はどこかで歌詞を検索して研究してみてくだされ。

おもしろいのはコンテンポラリーなピアニストの代表格、Heith Jarrett、Herbie Hancock、Chick Corea等が出て来ないのだ。あるいは私が聴き逃しているのかもしれない。でも、Benにしてみれば自分と同格とみなしているのかもね!

ハイ、ジャズおわり。

Beggars Operaはファーストの「なんちゃってクラシック」みたいなアルバムしか持っていないけど、ここも恐ろしくジャケットのイメージに統一感がないバンドだ。

Beggars Operaはファーストの「なんちゃってクラシック」みたいなアルバムしか持っていないけど、ここも恐ろしくジャケットのイメージに統一感がないバンドだ。

『犬をこっちへやるな!』という意味のタイトルなので、ジャケットのデザインは至極妥当な線なのだろうけど…。

「Beggars Opera」は1969年に結成されたグラスゴーのバンド。何年か前にエジンバラまで行った時にグラスゴーまで足を伸ばしたかったんだけど時間がなくてあきらめた。「世界で3番目に古い」という地下鉄を見てみたかったのだ。

エジンバラについてはShige Blogにも何本か紀行文を寄せているので是非コチラをご覧頂きたい。読んで頂かないと、せっかく書いている私がかわいそうだ。

Beggars Operaについては何にも思い入れがないので、ジャケットが犬、ということだけなのだが、昔から名前がカッコいいな…と思っていた。日本にもよくMarshall Blogに登場してくれる「摩天楼オペラ」というバンドがあるが、グラスゴーの方は「乞食のオペラ」だからね。

実はコレ、元々18世紀末に「the Beggar's Opera」というイギリスのオペラ(「バラッド・オペラ」というイタリアの重厚なオペラに向こうを張った気軽で楽しいオペラのスタイル)があって、それが元になっているのかも知れない。

後年、ブレヒトとワイルがこの作品を下地に作り上げたのが「The Ballad of Mach the Knife」で有名な『三文オペラ(Three Penny Opera)』なのである。そんだけ。

ちなみに「Mach the Knife」は「モリタート(Sonny Rollinsがあまりにも有名)」とか「メッキ―・メッサーの殺人大道歌」とか、何だか知らんがやたらと別名を持った曲だが、カラオケなんかに入っている邦題の定番は「匕首マッキー」。「匕首」は「あいくち」と読みますからね。要するにドスだ。

コレは全然知らなかった。またまたブルドッグのジャケットかと思ったらバンド名がBulldogだった。それじゃ仕方ない。The Rascals系のバンド。1972年のデビュー・アルバムだ。

The Rascalsファンならともかく、普通の人にはほとんど知られていないグループだと思うが、男臭い絶叫型ボーカルがゴージャスなアレンジに乗って展開する実にゴキゲンなロックンロール・バンドなのですよ。

今度中古で安いCDを見つけたらゲットしよっと!

今度はアライグマ。

J.J. Caleの『Naturally』。

「Cocaine」や「After Midnight」でJ.J. Caleの名前も知られるようになっているのかしら?

私はJ.J. CaleをJohn Caleと時折間違えてしまうぐらいの距離にいるもんでサッパリわからない。

「Hideaway」の時のように、J.J. Caleを救済するためにClaptonが「After Midnight」を取り上げているのかと思ったんよ。そしたらコレ逆なのね。Eric Claptonの方が先にレコーディングしているんですな…。

特段アライグマが好きなワケでもないし、その程度しか書くことはないんだけど、どうしてもJ.J. Caleに触れておきたいことがあるので取り上げた。

それは桑田圭祐のことである。

ゾッとするぐらい似てる。

アライグマの次はアナグマ。

「Badger」とは「アナグマ」のこと。そして、Yesの初代キーボード、Tony KayeがYes脱退後に結成したバンド。

コレがね、また実にいいんだ。

デビュー・アルバムにしていきなりライブ盤。録音されたのはロンドンはフィンズベリー・パークのRainbow Theatre。Yesの前座での出演だった。

楽屋はどんな雰囲気だったんだろう?

コ・プロデューサーにJon Andersonを迎えている。

ジャケットはRoger Dean。

これだけYesの要素が揃っていれば、サウンドは当然Yes色が濃いことが予想されるがさにあらず。

もっと単純明快でハードだ。キーボード・プレイヤーが興したバンドだけあってオルガンやメロトロンを多用したアレンジがサウンドを分厚くしていて実にカッコいい。

一時メロトロンを多用したLA出身のBigelfが気炎を吐いたが、基本的にはGreensladeやUriah Heepのようなキーボードをフィーチュアしたバンドが絶滅してしまったことは認めざるを得ない。とても残念なことだ。

先日も石黒彰さんと話していたんだけど、「キーボード・ヒーロー」がまったくいなくなった」というご指摘あった。

まったく同感。

確固たるギター・ヒーローの不在も顕著だが、キーボードのヒーローに至ってはトキより希少。いや、トキはまだ生存しているけど、キーボード・ヒーローは絶滅して久しい感がある。

だって、思い返してもごらんよ、keith Emersonに始まってRick Wakeman、Jon Lord、Ken Hensley、Dave greenslade(まだまだ知ってるけど今日はこの辺でカンベンしといてやろう)…。みんないなくなっちゃった。

これはキーボード・プレイヤーがいなくなっちゃったんじゃなくて、プログレッシブ・ロックを筆頭にキーボードを使うロックがなくなっちゃった…ということに他ならない。すなわち、ロックという音楽の間口が狭まってしまったということだ。70年代はやっぱり素晴らしい。

ジャケットはゲイトフォールドになっていて、ピラリと開くとアナグマが飛び出すというJethro Tullの『Stand Up』式。さすがRoger Dean。

このTony Kaye(Modern Jazz QuartetのドラムがConnie Kayで、時々言い間違えてしまいそうになるんよ)、Detectiveなんてバンドをやったもした後に、この次に出て来るBadfingerに在籍したりもした。映画『This Is Spinal Tap』のオーディションに落ちたりもしているらしいよ。

しかし、元いたバンドの前座を務めるなんてどういう気持ちなのかね?Tonyも新グループでYesに追いつけ追い越せ!という意気込みだったんだろうな~。

で、一山当てたか?

否、結果は皮肉なことに「イエス」とはならなかった。セカンド・アルバムでJeff Beckが客演したりして話題にもなったようだが、すっかり穴にこもってしまって姿を消してしまった。名前がアナグマじゃあな…。

Badfingerというと、「ビートルズの弟バンド」や「悲劇のグループ」か…?、もうひとつ、しばらく前にMariah Careyがヒットさせた「Without You」の出元ということが言えよう。「Without You」はHarry Nilsonの作品ではない。

『Sgt. Peppers~』の「With a Little Help From my Friend」の元の曲名は「Badfinger Boogie(どこがじゃ?でもカッコいい名前!)」。このウェールズ出身のバンドの名前はここから採られた。もともとはThe Iveysといった。

「Without You」だとか「No Matter What」なんてポップ・チューンを耳にするとPilotあたりとイメージがダブってしまいやすいんだけど、ライブ盤なんかを聴くとかなりハードなロックを演ってるんだよ、このグループ。

私は特段Badfingerのファンというワケではないが、70年代中盤までのアルバムはほとんど持っていて、どれもなかなかジャケットがいいと思っている。

ダリとキリコを合体させたようなイラストの『Magic Christian Music』、『No Dice』の写真もカッコいいし、『Badfinger』も洒落ている。

この『Ass』は4枚目のアルバムでビートルズのAppleレーベルからの最後の作品。

ジャケットのイラストは、Appleとはゴタゴタ続きで、Warnerへの移籍を目前にしたバンドの気持ちを表しているのだそうだ。

つまり、ロバがBadfinger、はるか遠くのニンジンがWarnerということ。

このイラストを手掛けたのはグラミー受賞の経験もあるPeter Corriston。

「Badfingerの悲劇」をゴチャゴチャ書こうかと思ったけどヤメた。

なんとならば、そんなことよりもこのこのジャケットをデザインした人を紹介する方が大切かも知れないと思ったからだ。

「Peter Corriston」という名前を聞いたことある?この人マジですごい。デザインの良し悪しとかクォリテイは別にして、イヤイヤ、クォリティも極めて高いんだけど。

下手すりゃHignosisと比肩するような実績をロック界に残しているといっても…これは過言か?かなりのトホホもあるからね。

トホホの代表はコレじゃん?

Focusの『Live at the Rainbow』のアメリカ盤。Corristonの作品だ。これはさすがに手抜きとしか言いようがない。

しかし、いい方の作品もすごい。Led Zeppelinの『Physical Graffitti』、The Rolling Stonesの『Some Girds』や『Tatoo You』他、J. Giles Bandのいろいろ、Foghatの『Live』他、KISSの『Dressed to Kill』等々…キリがないのでもうやめる。

しかし、いい方の作品もすごい。Led Zeppelinの『Physical Graffitti』、The Rolling Stonesの『Some Girds』や『Tatoo You』他、J. Giles Bandのいろいろ、Foghatの『Live』他、KISSの『Dressed to Kill』等々…キリがないのでもうやめる。

でも、個人的に驚いたのはこのオッサン、ジャズの方でもいい仕事をしていて、Chick Coreaの『My Spanish Heart(有名な「Armando’s Rumba」が入ってるヤツね)』や『The Leprechaun(妖精;Steve Baddがスゴイ)』、George Bensonの『Blue Benson』、Gil Evansの『Priestess』、Ornette Colemanの『Of Human Beings(Jamaaladeen Tacumaがカッコいい)』なんかもPeter Corristonの作品だ。

<後編>につづく

(一部敬称略)

※Music Jacket Galleryの詳しい情報はコチラ⇒金羊社MJG常設展

※当展示は2013年4月~6月のもので現在の展示中のものとは異なります。