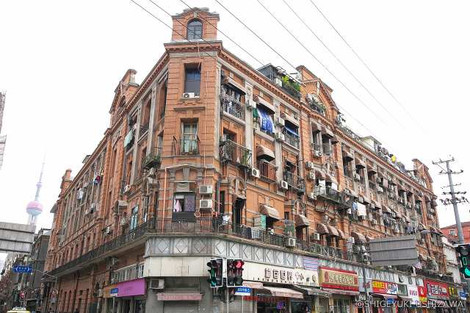

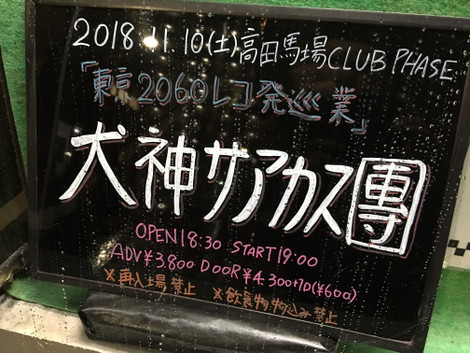

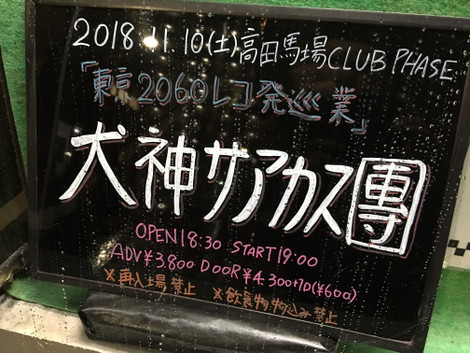

だいぶ遅くなっちゃったけど、今日は昨年の11月に開催した最近作『東京2060レコ発巡業』のレポートをお送りするよ。

そうだ…ショウ・ウインドウのガラスに水滴が付いている通り、この日は夕方になって雨が降ってきたんだった。

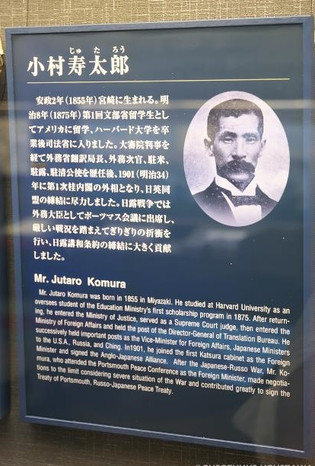

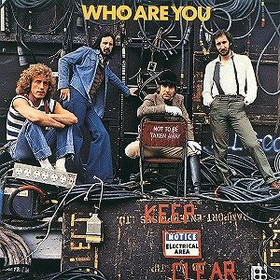

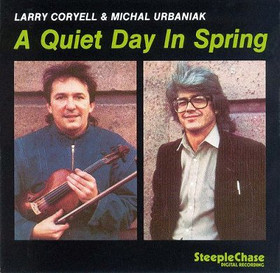

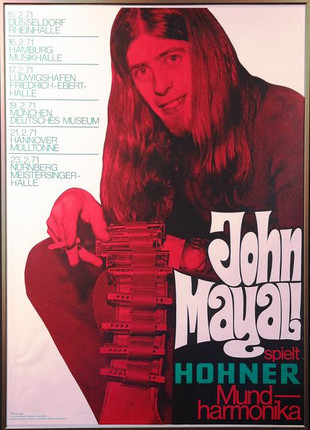

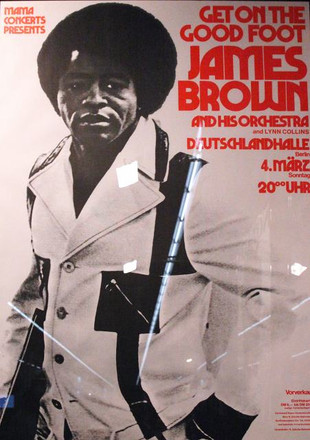

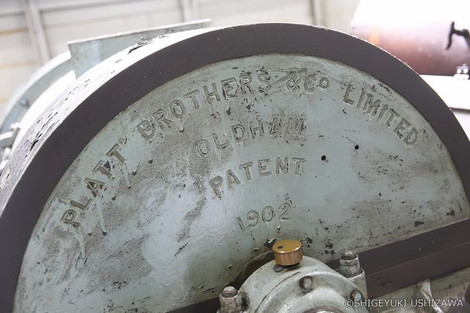

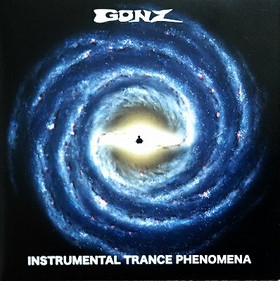

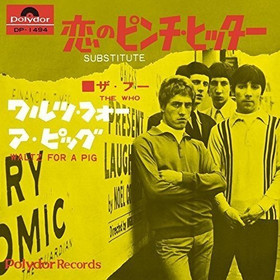

コレが昨年9月に発表された『東京2060』。

コレが昨年9月に発表された『東京2060』。

東京の近未来をテーマにした作品。

オープニングがいいんだわ。

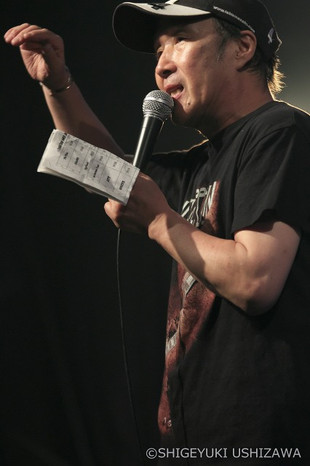

「気象衛星百年記念式典」と題した犬神さん得意の口上からスタート。

そうか…アルバムがリリースされた去年は気象衛星が打ち上げられてちょうど100年目だったのか…と思って早速調べてみる。

100年前だから1918年…と。

え?そんなバカな!1918年と言えば大正7年。テレビもない時代に衛星なんか打ち上げられるワケないじゃん!

イヤだなぁ、犬神さんも、慌てちゃて!…と思ったら、私がヤボだった。

時は2060年。

その100年前、すなわち1960年のことを言っているのでした!

史上初の気象衛星はNASAが打ち上げたタイロス1号という衛星。

名前のタイロス(TIROS)はまたギリシア神話かなんかからの転用かと思ったら、「Television Infrared Observation Satellite(テレビジョン赤外線観測衛星)」の略だって…ツマんねーの。

さて、この口上でスゴイのは2本の金管楽器。

トランペットが情次兄さんで、トロンボーンが明兄さんだてーんだから驚きだ。

何でも2人は中学の時、ブラスバンドに所属していたそうな。

今、吹奏楽部の部員というと、100%近く女子なんだってね~。

昔は男子部員の方が多かったんじゃない?

私なんか中学も高校も吹奏楽部の部員って全員男子だったよ…あ、オレ男子校行ってたんだ。

しかも高校は情次兄さんと同じ。

その高校の話を今日は後でもう一度出すので乞うご期待。

「凶子ちゃ~ん!」の後にトロンボーンが奏でるメロディはW.C.ハンディの「St. Louis Blues」。

アメリカ人の心のメロディ…昔のね。

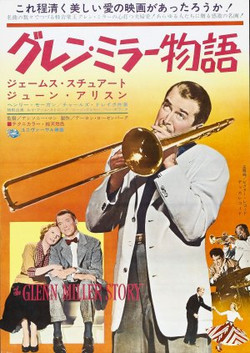

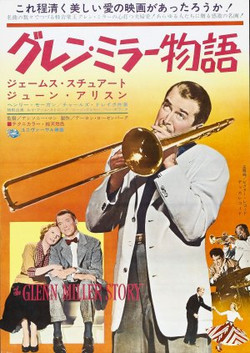

そして「St. Louis Blues」で思い出すのはグレン・ミラー楽団。

ジャズのオーケストラは普通トランペットが主旋律、つまりメインのメロディを奏でるんだけど、あるリハーサルでグレン・ミラー楽団のリード・トランぺッターが唇を切ってしまい、メイン・メロディを吹くことができなくなってしまった。

ジャズのオーケストラは普通トランペットが主旋律、つまりメインのメロディを奏でるんだけど、あるリハーサルでグレン・ミラー楽団のリード・トランぺッターが唇を切ってしまい、メイン・メロディを吹くことができなくなってしまった。

本番は明日。

さあ、どうする。

元々アレンジャーだったグレン・ミラーは咄嗟のアイデアでクラリネットにそのメイン・メロディを奏でさせることを思いつく。

それが後に「Killer Diller Sound」と呼ばれるグレン・ミラー楽団独特のサウンドになったんだね~。

で、愛国心あふれるグレン・ミラーは志願して慰問団として第二次世界大戦に参加。

軍楽隊の指揮を任されるんだけど、スーザのマーチじゃ兵隊の士気も上がらん!ということで、この「St. Louis Blues」を行進曲にアレンジして兵隊さんを喜ばせたんだね~。

今風に言えば行進曲がAKB48みたいになったワケ。

犬っ子さんだったら、行進曲が「白痴」になったようなもんよ。戦争をやるなんてどうせバカなんだから。

その行進曲が「St. Louis Blues March」といって後年まで語り草になった。

グレン・ミラーは大戦末期、慰問でイギリスからフランスに移動する飛行機が行方不明になりその生涯を閉じた(諸説あり)。

あ、お若いみなさん、この時アメリカが戦争していた相手はドイツやイタリアや日本ですからね。

「♪カモン・ベイビー・アメリカ」なんて言ってられなかったんですよ。

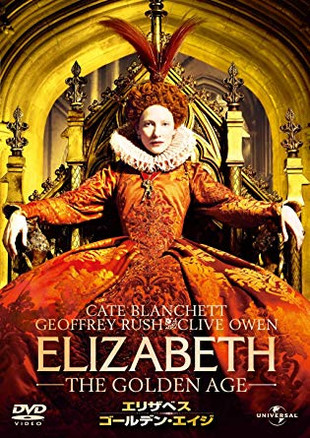

グレン・ミラーの半生は『グレン・ミラー物語』という映画になっています。

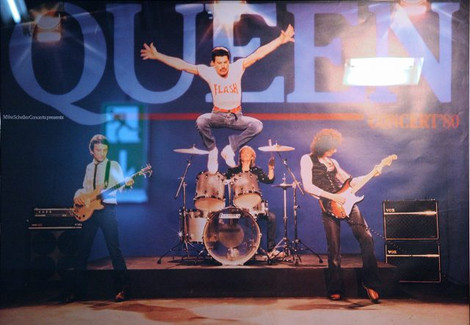

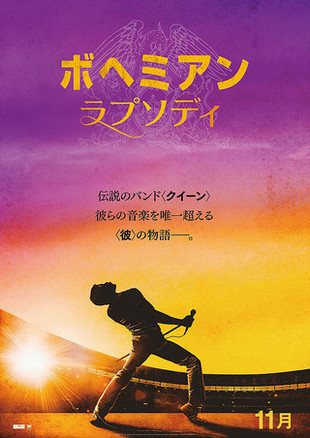

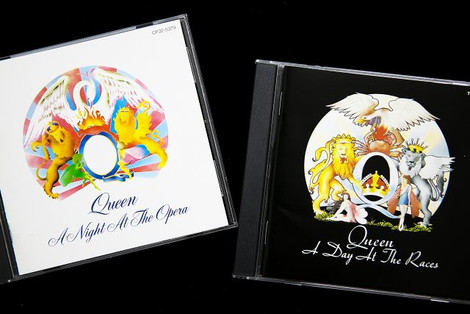

あのね、『ボヘミアン・ラプソディ』なんかは比べ物にならないぐらいシッカリと作り込まれた感動的な映画です。

漫画と怪獣だけの今のアメリカ映画とは違って、一番いい時の作品だからね。

『アメリカ交響楽』だの『夜も昼も』だの『五つの銅貨』だの『ベニーグッドマン物語』だの、『ジョルソン物語』だの、こういう音楽家の伝記映画を結構観たけど、ダントツで『グレン・ミラー物語』が一番いい。

今では廉価版のDVDで数百円で観れるので興味のある犬っ子さんはゼヒ!

私はそれこそ10回以上観て毎回涙を流してる…ちなみに『ボヘラ』は全く何とも思いませんでした。

Queenファンではなかったということもあるけど、映画自体の作りがあまりに薄くて軽いんだもん!

昔のハリウッド映画を山ほど観て来ているジジイを感動させることはムリです。

あ、ちなみグレン・ミラーも明兄さんと同じくトロンボニストだった!

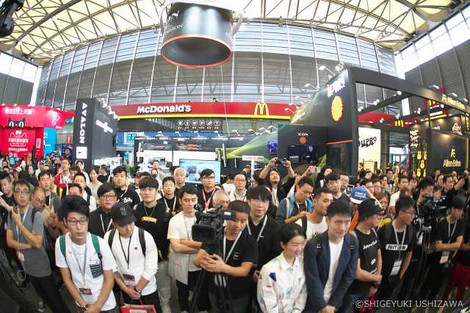

さて、会場の方はといえば…

さて、会場の方はといえば…

バックドロップや幟やバスドラムのヘッドに新しいイメージを取り入れてステージの雰囲気が変わった。

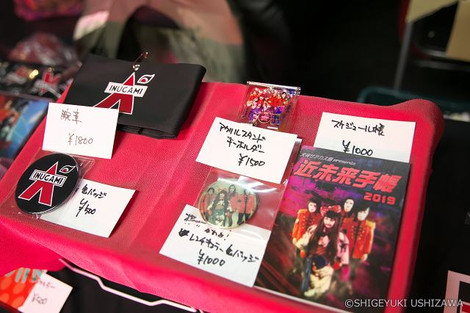

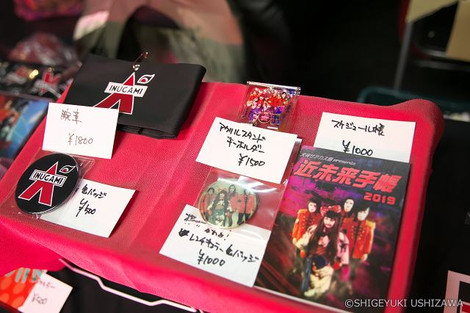

そして、お楽しみの物販コーナー。

そして、お楽しみの物販コーナー。

ああ、もう翌年の手帳だもんね…って、年明けちゃったけど。

ああ、もう翌年の手帳だもんね…って、年明けちゃったけど。

この手帳ね、すごくショッキングなことが書いてあってサ…。

ナニが書いてあったのかというと、映画でも漫画でも、過去のSFものの舞台設定が、今やほとんど過去になっているっていうんだよね。

ジョージ・オーウェルの『1984年』なんてもう35年前のことで、私は就職活動してたわ。

『2001年宇宙の旅』もそう。もう18年も前のことじゃん?

テレビを見ているとデジタル・テクノロジーを活用した色々な商品が盛んに喧伝されているけど、これ以上必要なものってあるの?

電気ぐらい自分の手で消せばいいじゃないか。

すごく思うのは、本当に人々の生活に役に立つ家電製品は洗濯機と冷蔵庫とテレビまでぐらいなんじゃないかね~。

電話なんかもそうか。

ナニが言いたいのかというと、それらの古典的な家電製品は「なくてはならないモノ」、あるいは「あって欲しいモノ」なんだけど、現在のテクノロジーを利用して「新しい」と呼ばれて世に出てくる家電製品やシステムは「なきゃないで済むモノ」ばかりなんじゃないかしら?

その「なくても済むモノ」を「なくてはならないモノ」に仕立て上げることが商売になっちゃってる。

若い人に「スマホと洗濯機」どっちかひとつだけ必要なモノを選べと訊いたらどうなるだろう?

私は迷わず洗濯機を取るわナァ。

そして、そういう最近のITがらみの商品は「便利ですよ~」という羊の仮面をかぶった、人間をバカにする悪魔の装置なんじゃないかと思う。

一方、その製品やテクノロジーの開発サイドはドンドン利口になっってっちゃう。

インターネットだってそうだよ。

昔は何かを知りたい、調べたいと思った時、まず、どうやって調べるか?ということにアタマを使った。

今の若い人は話を聞きながらその場で調べちゃうでしょ?コレとても便利なんだけど、間違いなくその知識は身につかんよ。

知識というものは、考えて、本を開いて、活字を目で追って、時にはそれを写して、ようやく頭の中に入れるモノなんですよ。

もちろんいつでも何回でもスマホで調べることができるから頭の中に入れなくてもいいんだよね~。

そういうのを「バカになる」って言うんだよ。

そんなにテクノロジーがすごいなら「戦争を防ぐ装置」を開発したらどうかと思うよ。

もうひとつ、手帳に書いてあったことを引かせて頂けるならば、それは科学者のホーキング博士の言葉。

「人類は1000年以内に滅亡するであろう」

コレは間違いなく当たってると思うね。

理由のひとつを手塚治虫が『火の鳥』の「未来編」に描いてくれている。ナント1967年の作品!

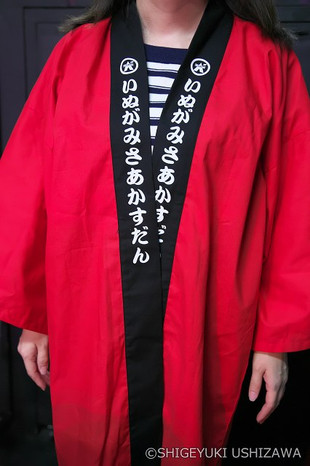

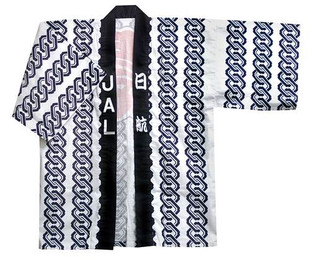

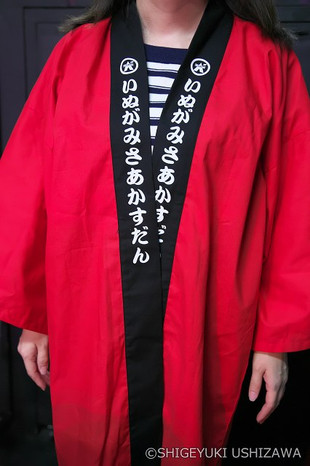

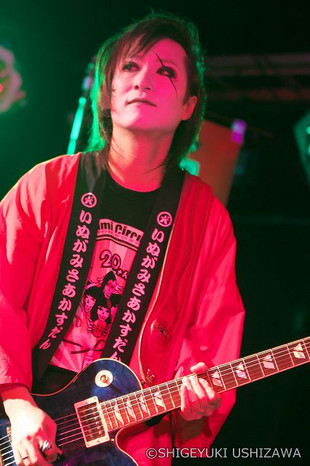

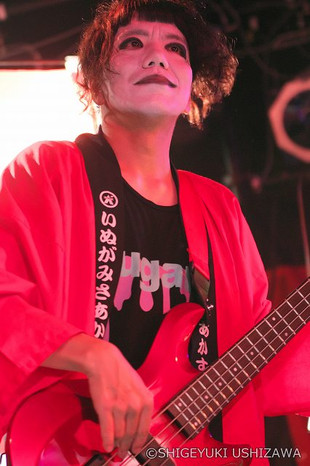

新しいグッズのひとつ、「いぬがみさあかすだん」法被。

新しいグッズのひとつ、「いぬがみさあかすだん」法被。

後ろはこんな感じ。

後ろはこんな感じ。

法被については最後の方でもう一度触れる。

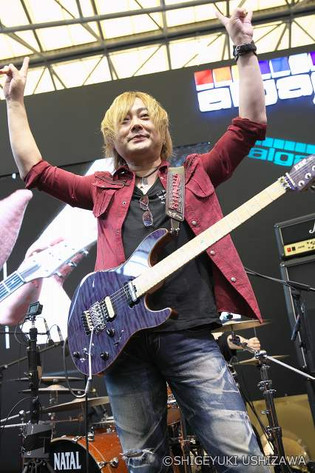

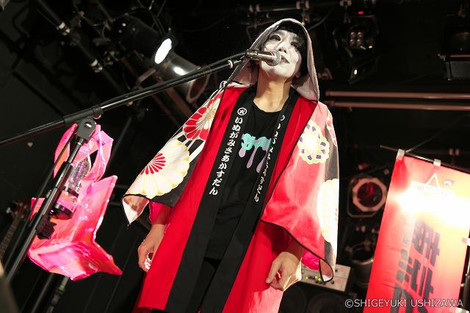

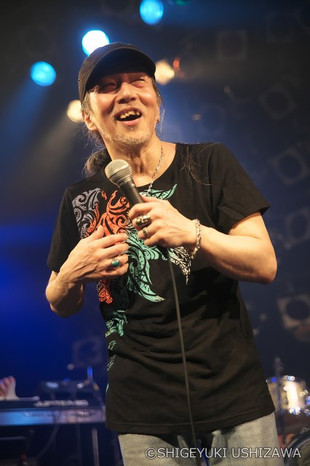

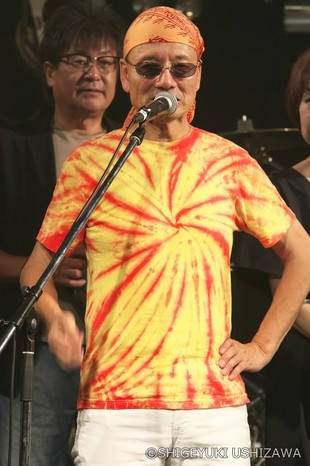

ほぼ定刻通りにステージに姿を現した4人。

ほぼ定刻通りにステージに姿を現した4人。

おお、ナンダナンダ?

おお、ナンダナンダ?

珍しく円陣を組んで気合を入れた!

珍しく円陣を組んで気合を入れた!

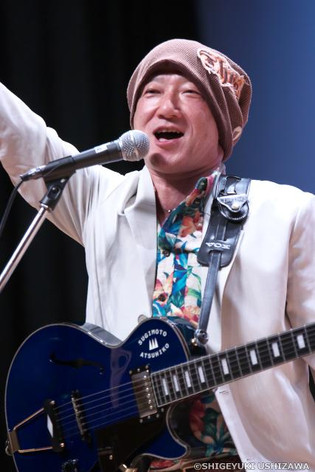

「みなさんこんばんは~!犬神サアカス團で~す!

「みなさんこんばんは~!犬神サアカス團で~す!

今日は『東京2060』ツアーのファイナルだぁ~。盛り上がっていくぜ~、高田馬場~!」

…と、「血煙」が上がるようなハイテンションなオープニング。

曲は『東京2060』のリード・チューン、「ロックンロールを唄いきれ」。

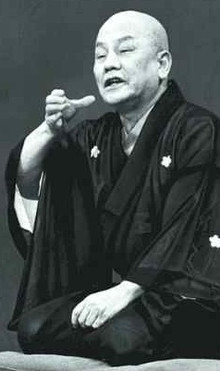

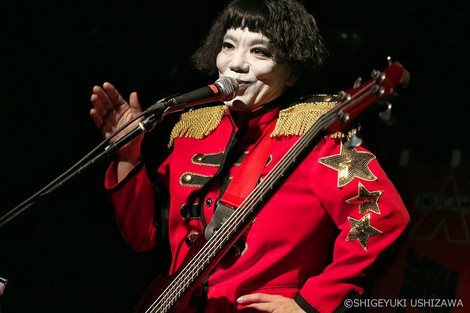

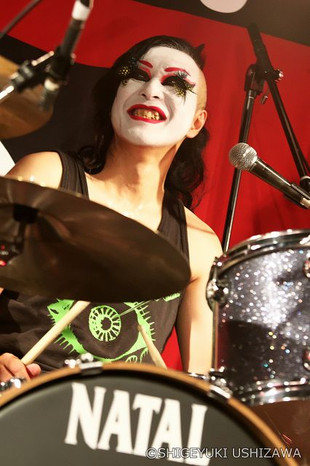

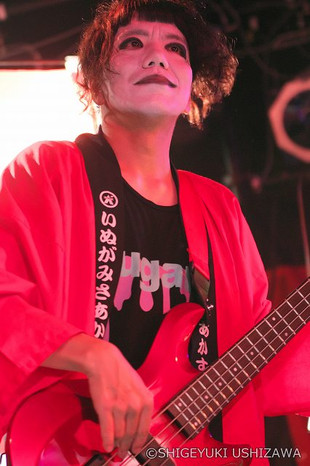

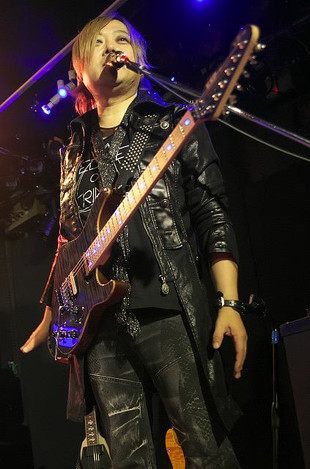

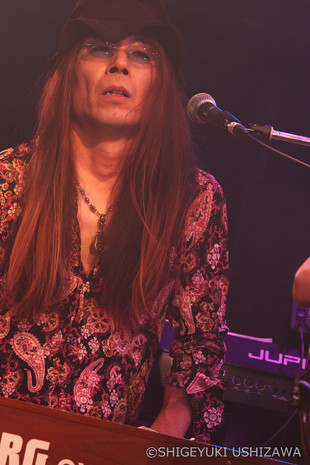

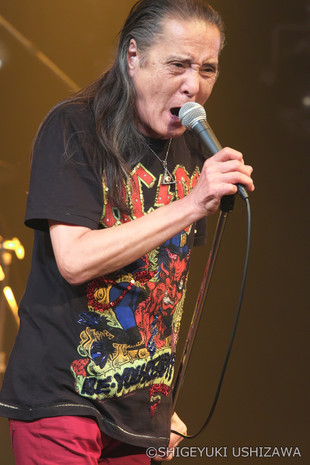

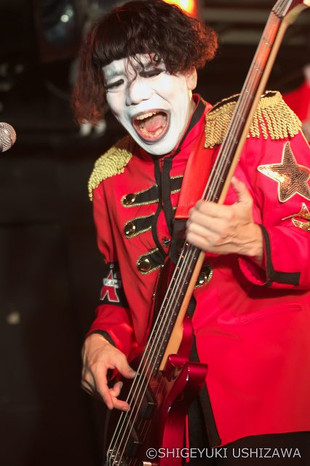

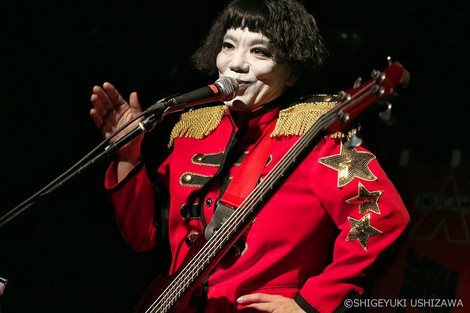

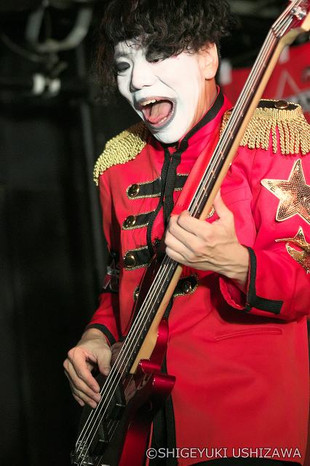

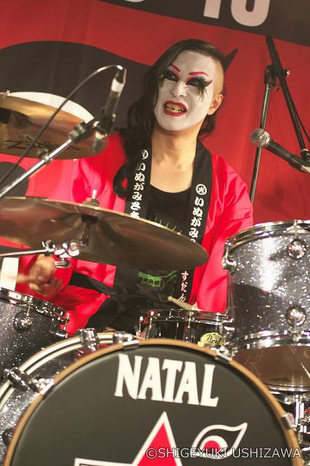

犬神凶子

犬神凶子

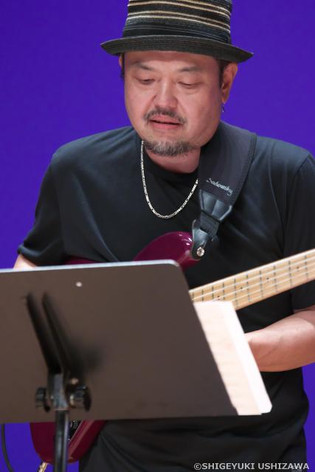

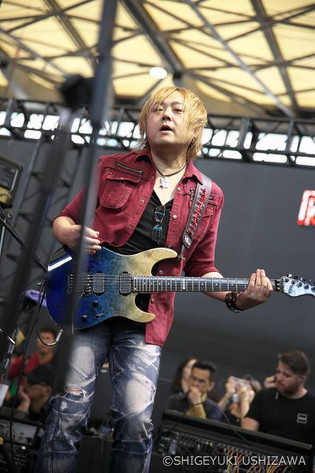

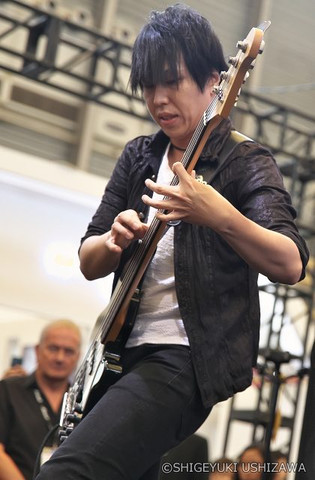

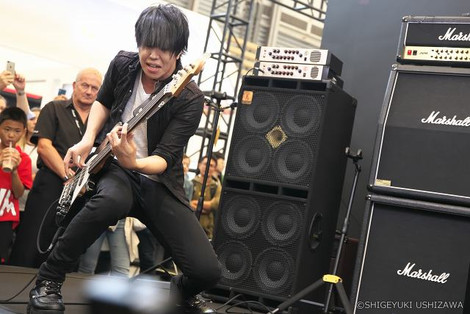

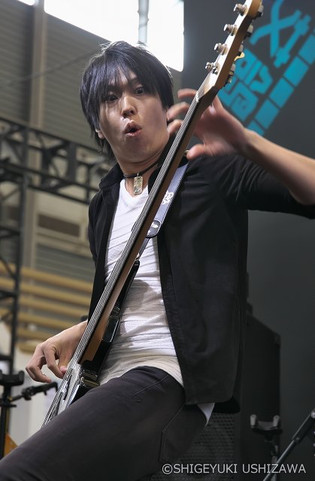

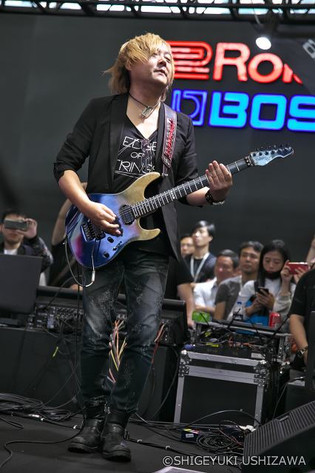

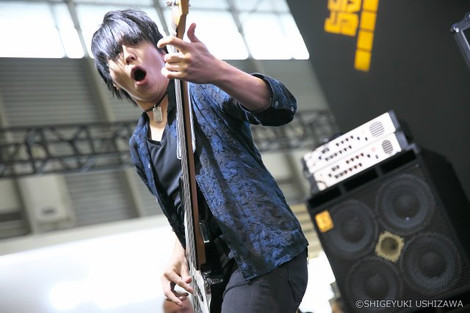

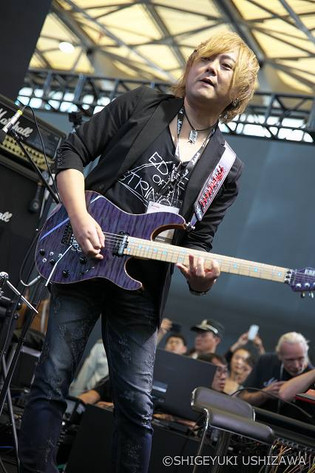

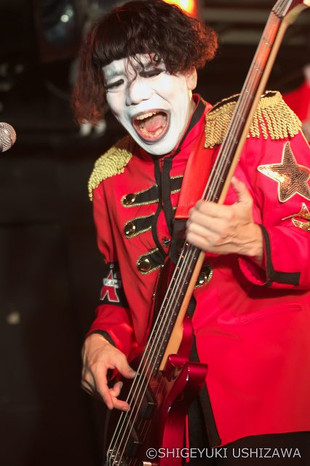

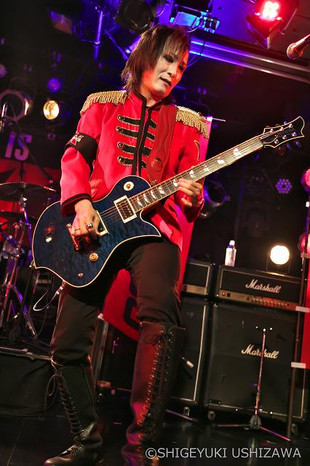

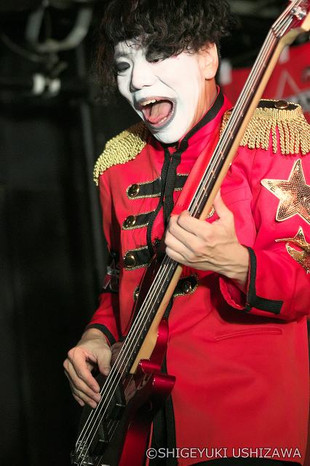

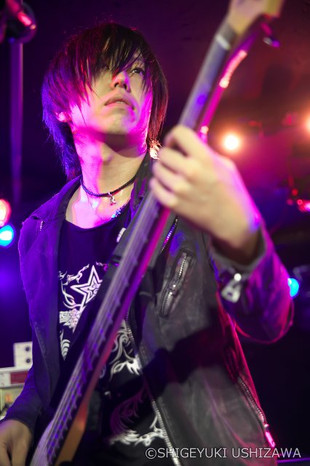

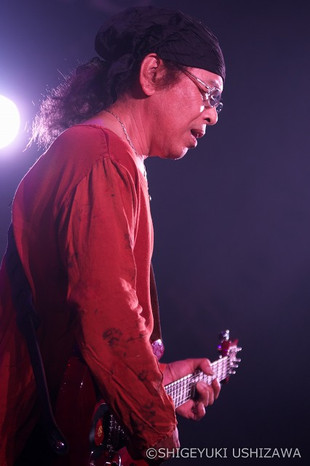

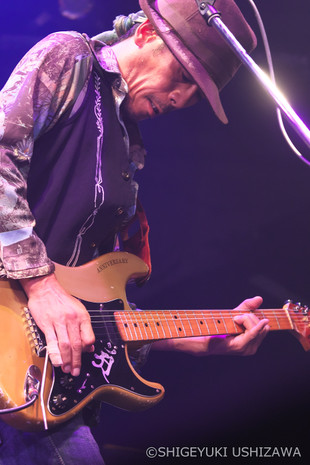

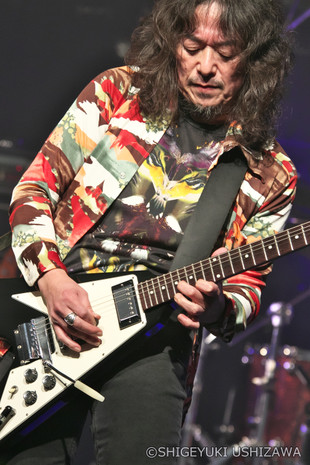

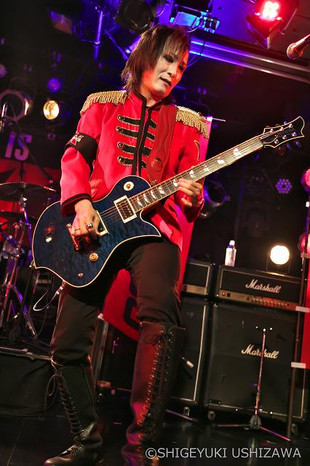

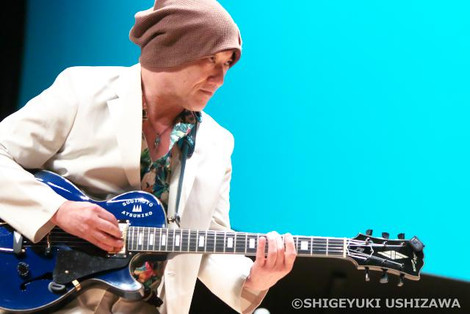

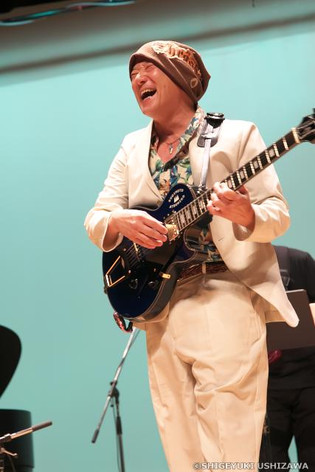

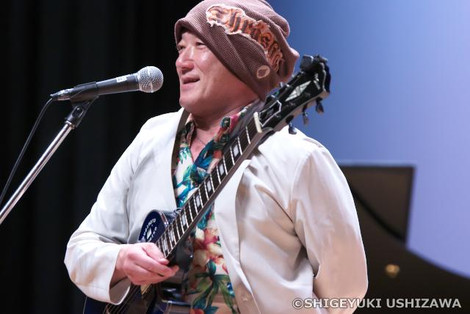

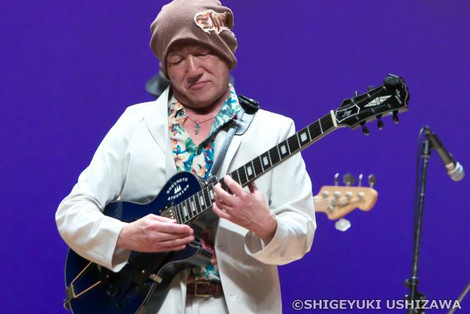

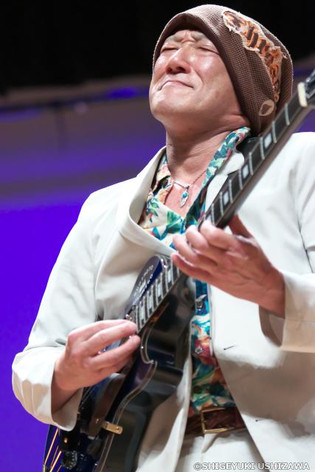

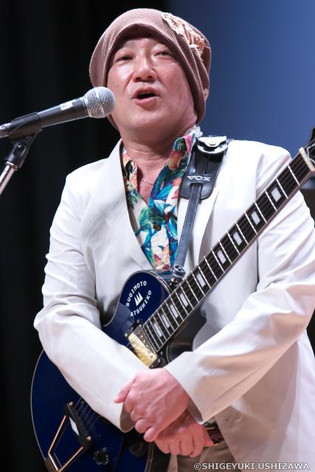

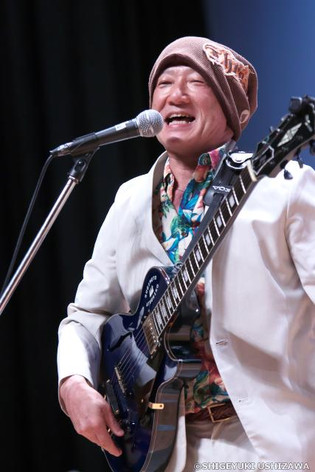

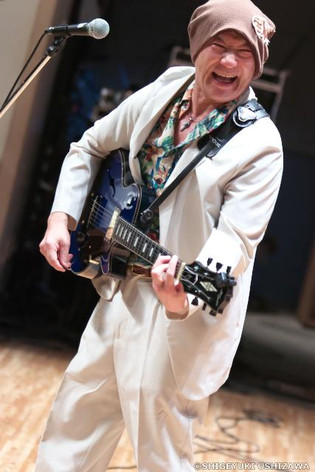

犬神情次2号

犬神情次2号

情次兄さんはいつものMarshall。

情次兄さんはいつものMarshall。

JCM800 2203と1960Aだ。

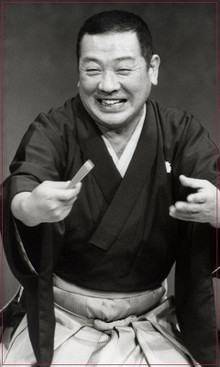

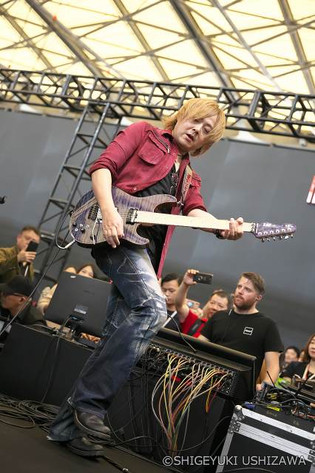

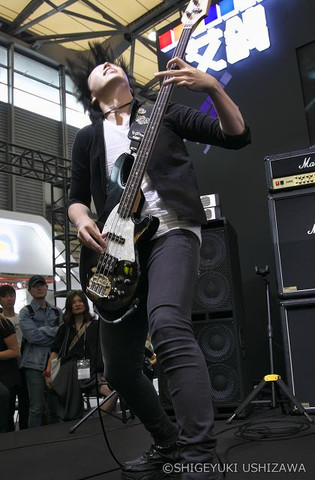

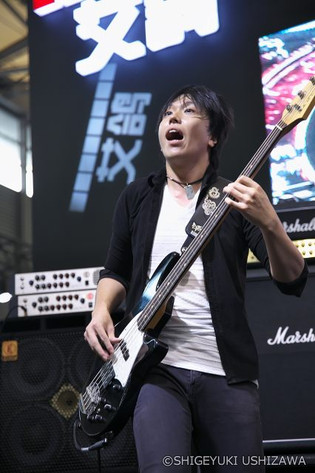

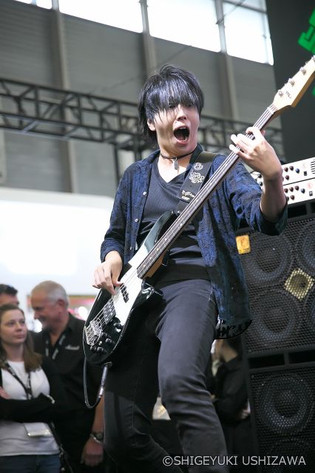

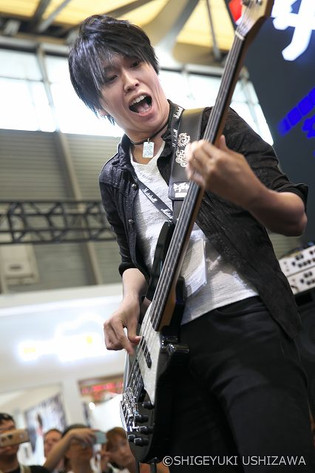

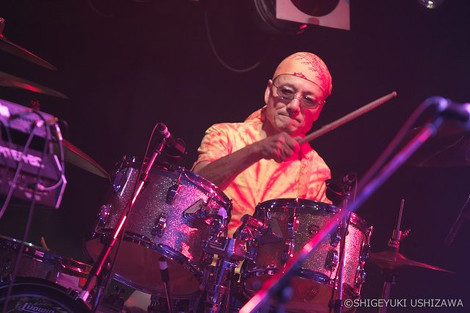

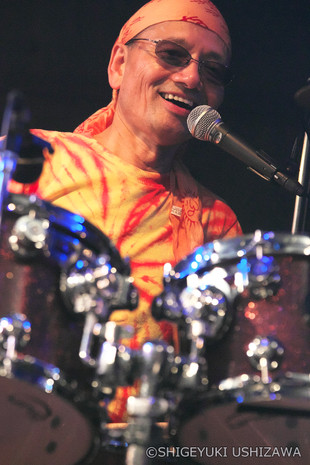

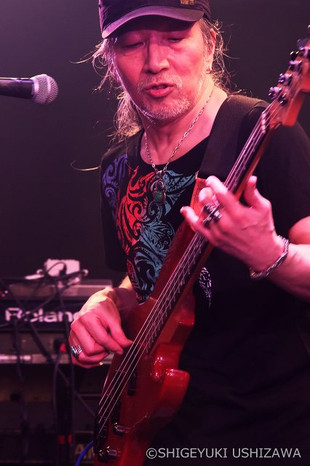

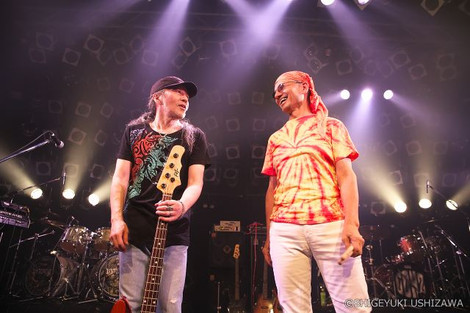

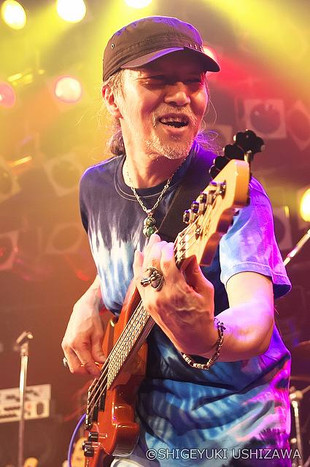

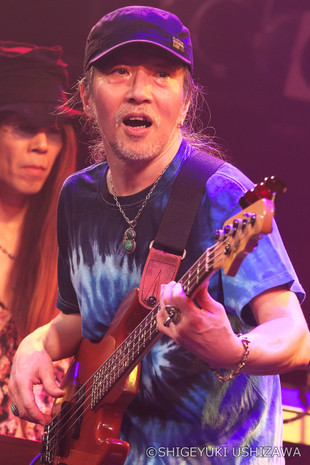

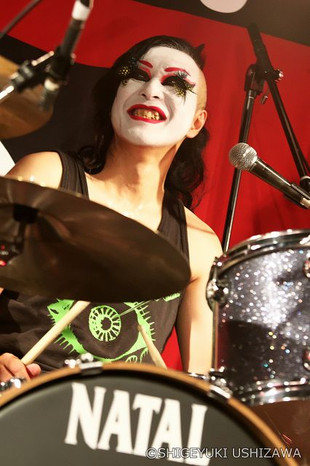

犬神ジン

犬神ジン

ジン兄さんはEDEN。

ジン兄さんはEDEN。

Terra Nova TN-501ヘッドとD410XSTキャビネットが2つ。

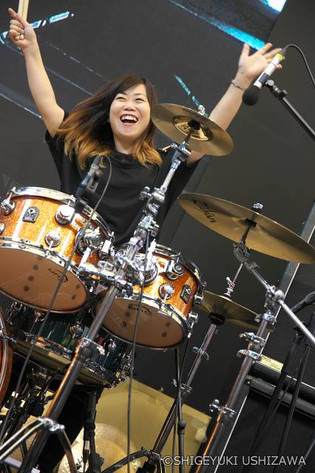

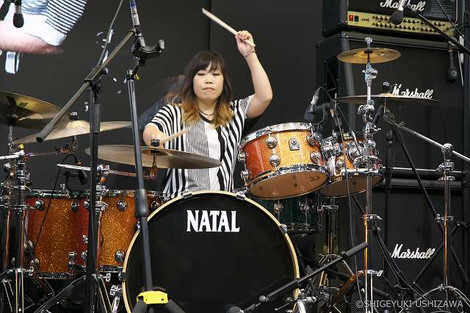

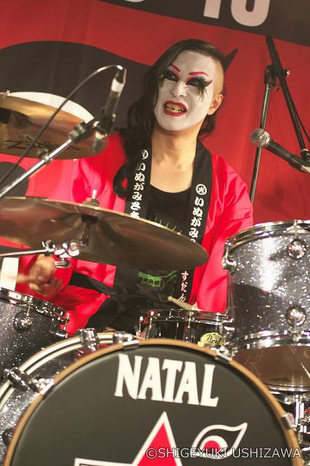

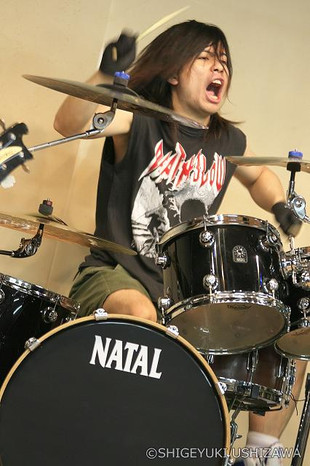

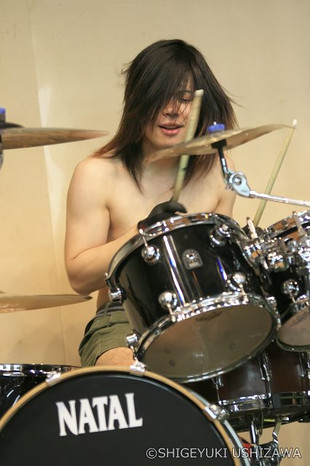

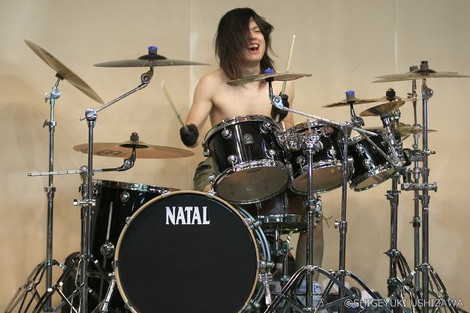

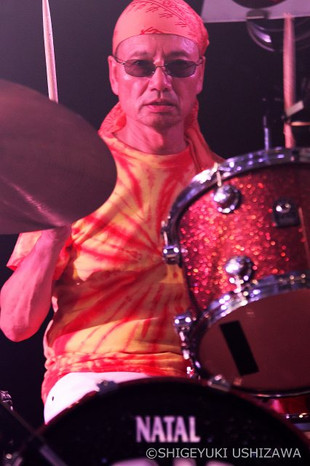

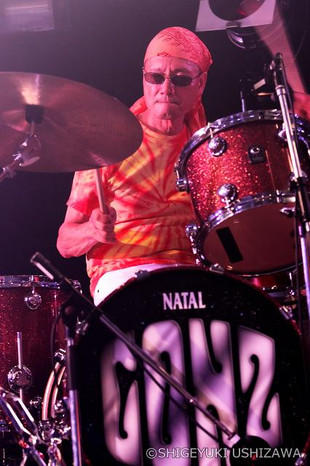

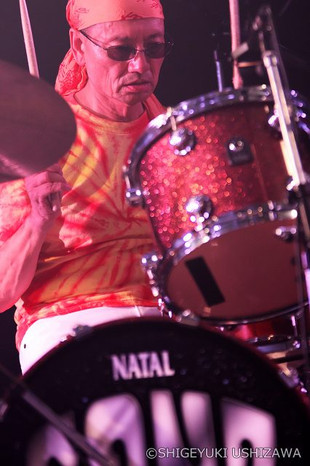

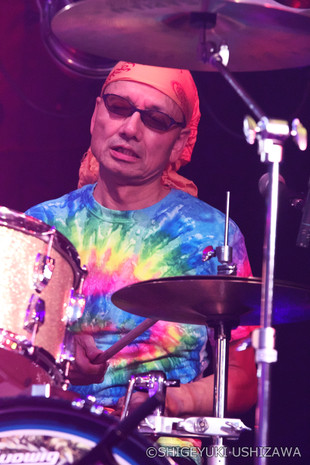

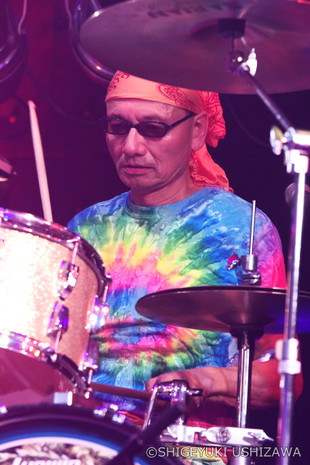

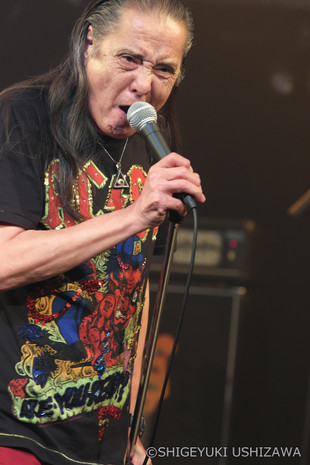

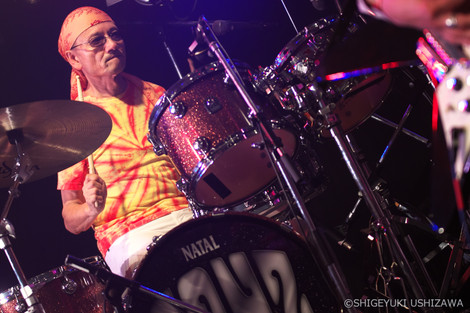

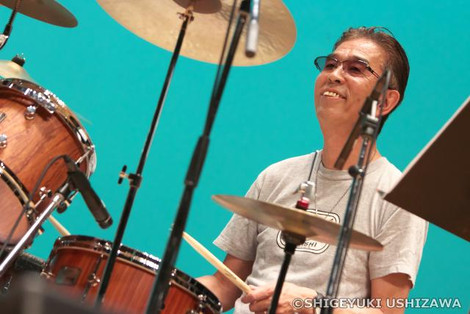

犬神明

犬神明

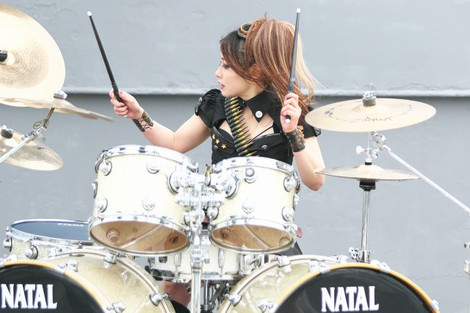

明兄さんはNATAL。

明兄さんはNATAL。

バスドラムの新しいフロント・ヘッドがカッコいい!

「次は一緒に踊るゾ~!」

「次は一緒に踊るゾ~!」

続けてもニュー・アルバムから「最新型アンドロイド」。

今日もカッチリとキメてくるジョニーちゃんのギター・ソロ!

今日もカッチリとキメてくるジョニーちゃんのギター・ソロ!

「アタマから飛ばしていくぞ~!まだまだ飛ばしていくぞ~!」

「アタマから飛ばしていくぞ~!まだまだ飛ばしていくぞ~!」

今日のこの「飛ばし」感はナンダ?

今日のこの「飛ばし」感はナンダ?

最初の円陣が効いているのか?それともヤケクソなのか?

最初の円陣が効いているのか?それともヤケクソなのか?

掛け声だけじゃなく、いつになくアクションも激しい凶子姉さん。

掛け声だけじゃなく、いつになくアクションも激しい凶子姉さん。

この3曲目の「最後のアイドル」ですっかり宴会は、イヤ、演奏会は出来上がってしまったゾ!

「改めまして犬神サアカス團です。今回、行ってきました…札幌、名古屋、大阪、広島、福岡。

「改めまして犬神サアカス團です。今回、行ってきました…札幌、名古屋、大阪、広島、福岡。

その間に曲が育ったと思います。今日も最後まで盛り上がっていくぞ~!」 …と、ニューアルバムのナンバーを次々と披露した。

…と、ニューアルバムのナンバーを次々と披露した。

それこそ明兄さんのジーン・クルーパのようなドンドコ・ビートから「奪え!」

凶子姉さんの巻き舌ボーカルズ炸裂!

凶子姉さんの巻き舌ボーカルズ炸裂!

この曲カッコいいね~。

イントロのブルージーなギターや#9thのクロマチック下降、歌中の4度進行、いいね~。

イントロのブルージーなギターや#9thのクロマチック下降、歌中の4度進行、いいね~。

いかにもギタリストが作りそうな曲…と思ったらジョニーちゃんの作品。

これまた切れ味鋭い「夜をぶっちぎれ」。

これまた切れ味鋭い「夜をぶっちぎれ」。

ジン兄さんのグルーブが気持ちよいのだ!

ジン兄さんのグルーブが気持ちよいのだ!

そして、「裸の女王様」。

そして、「裸の女王様」。

ゴメン、コレもいい。

ジョニーちゃんのペンが冴えわたっております。

「♪みんな病気でつまんない」…ホントだねぇ。

「♪みんな病気でつまんない」…ホントだねぇ。

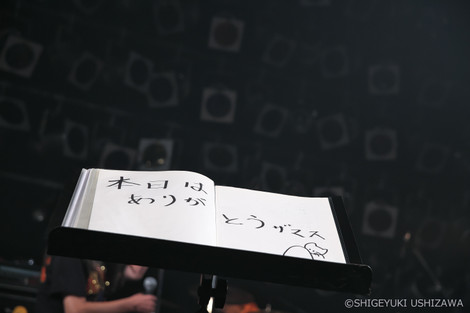

「曲順間違えちゃった~!」

「曲順間違えちゃった~!」

あ、そう?

「今回のアルバムは『新しい音』ということで近未来がテーマです。

2060年はどんな世界になっていると思う?」

ここでニュー・アルバムのタイトル・チューン「東京2060」をプレイ。

ここでニュー・アルバムのタイトル・チューン「東京2060」をプレイ。

明兄さんのドラムからスタートし、まるで「Move Over」のようなボーカルズとギターのユニゾン・パートを経て…

明兄さんのドラムからスタートし、まるで「Move Over」のようなボーカルズとギターのユニゾン・パートを経て…

犬神の42年後の世界へ!

犬神の42年後の世界へ!

やっぱりこういうロック・サウンドが「ロック」だよね。

「こんばんは犬神ジンです。

「こんばんは犬神ジンです。

この会場にお集まりの皆様は『タイムトラベラー』という言葉をご存知ですね?未来から過去、過去から未来へと時間を自由に旅する人のことです。

なんと私は2060年からやってきたタイムトラベラーなのです…拍手!」

「へ~、ココが2018年か…人を発見!アナタは何をしているんですか?」

「へ~、ココが2018年か…人を発見!アナタは何をしているんですか?」

「あ、私ですか?スマホでゲームをしているんです」

「スマホ…?」

ってな具合にジン兄さんと凶子姉さんで近未来をテーマにした社会派ドラマを展開した。

2060年には携帯電話などなく、人間の頭に埋め込まれたマイクロチップがスマホの代わりをしているのだ…って、コレもうできるんじゃないのかしら?

寸劇の後も『東京2060』からの曲で「幸福論」。

寸劇の後も『東京2060』からの曲で「幸福論」。

ジョニーちゃんの歪んだカッティングの音が素晴らしい。

ジョニーちゃんの歪んだカッティングの音が素晴らしい。

まさにJCM800の音だ!

「論」つながりで2012年の『恐山』から「陰謀論」。

「論」つながりで2012年の『恐山』から「陰謀論」。

コレ、結構久しぶり?

コレ、結構久しぶり?

どうでもいいけど、詞も曲も、ものすごく犬神っぽい曲ですな~。

「犬神情次2号です。

「犬神情次2号です。

本日この会場にお集まりの皆様は『タイムトラベラー』という言葉をご存知でしょうか?過去から未来へ、未来から過去へと時間を自由に旅する人のことをタイム・トラベラーと呼びます。

手前味噌ではありますが、私は1990年からやってきたタイムトラベラーなのです…拍手!」

「へ~、ココが2018年か…そこを行くお嬢さん!アナタは何をしているんですか?」

「へ~、ココが2018年か…そこを行くお嬢さん!アナタは何をしているんですか?」

「あ、私ですか?スマホでゲームをしているんです」

「スマホ…?そうかゲームボーイの進化形か…1990年はポケベルの時代だったからナァ。

昭和から平成にななって…ティラミス、ちびまる子ちゃん、一番人気の女優と言ったら宮沢りえ」

「じゃあ、いいこと教えてあげようか?宮沢りえ、来年ヌード写真集出すよ」

「ウソだろ~!」

「平成という元号は30年で夢を閉じるわ」

そこから「平成デモクラシー」。

そこから「平成デモクラシー」。

うまくつないだ。

「平成」か…個人的には元号そのものに何の思い入れもないナァ。

「平成」か…個人的には元号そのものに何の思い入れもないナァ。

ただ「昭和生まれ」という言葉が定着して、昭和時代に生まれた人のことを思いっ切り昔の人のように修飾するようになったよナァ。

「昭和の香り漂う」という表現はキライ。大きなお世話だ!と言いたくなる。

コレが30年もすれば「平成生まれ」と呼ばれ、「平成のレトロ感たっぷり!」なんて言われるようになるよ。

もちろんその頃、皆さんはスマホを持たず頭の中のマイクロチップを使ってゲームをやっているワケ。

前作『新宿ゴーゴー』から「栄光の日々」。

前作『新宿ゴーゴー』から「栄光の日々」。

イントロのジン兄とジョニーちゃんの掛け合いが好き。

ジョニーちゃんのソロはここでも昭和感爆発!あ、コレは「70年代ロック風」という最高のホメ言葉なんですよ。

ジョニーちゃんのソロはここでも昭和感爆発!あ、コレは「70年代ロック風」という最高のホメ言葉なんですよ。

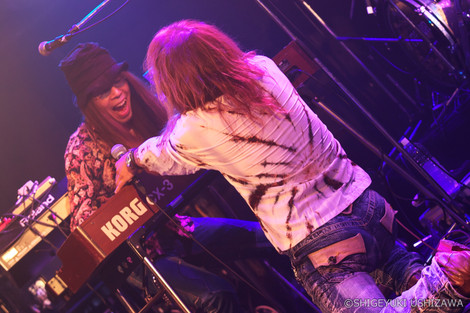

そのころステージ下手では…こんな感じ。

そのころステージ下手では…こんな感じ。

ニューアルバムから「化猫遊女」。

ニューアルバムから「化猫遊女」。

シンプルな歌詞は凶子さんのペンによるもの。

化猫遊女というのは、江戸時代の人気キャラクターのひとつで、「化け猫の飯盛女が品川宿にいる」という風説が元になったのだそうだ。

「どうだい、ナカにも飽きたことだし、ミナミにでも繰り出してみるか?」なんてシーンが落語の「居残り佐平次」に出て来るんじゃなかったけ(うろ覚え)?

この「ナカ」というのは吉原。「ミナミ」というのは品川宿のこと。

当時、幕府は江戸エリアにおいて吉原のみを遊郭として公認していたが、「岡場所」と呼ばれる深川をはじめとする遊郭を半ば黙認していた。

立地がよく、リーズナブルだった岡場所は強力な商売敵なので、吉原からの強い要請を受けると幕府は取り締まりに乗り出して岡場所をぶっ潰したんだね。

一方、宿場には必ず女郎屋があって、コチラは吉原から離れているので、商売敵にはならず、取り締まりを受けることはなかった。

そこで「江戸四宿」と呼ばれる品川、千住、板橋、内藤新宿らの江戸の中心から近い宿場は大層栄えたらしい。

ナゼ取り締まらなかったのかというと、便宜上「江戸四宿」と呼ばれていたものの、コレらの場所は当時「江戸」とみなされていなかったんだって。

それで、こうした宿場の遊女を「飯盛女」って呼んだんだネェ。

そのウチのひとりが夜になるとネコに化けてムシャムシャと人間の食べものを頂いていたという。

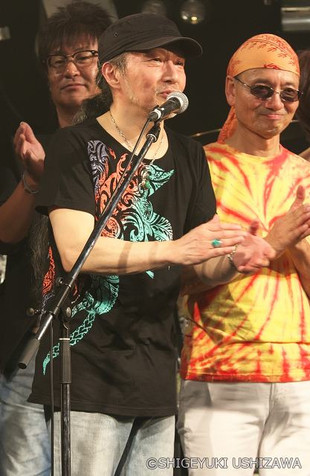

明さんのトーク…新作について語る。

明さんのトーク…新作について語る。

「どうも…化猫遊女です。

そうだねぇ、前から近未来をテーマにしたものをやりたかったの。『近未来』ってひと言が好きなんだよね。ロマンがあって…。

男は宇宙とか未来って好きなんだよ」

そして、「見張ってますよ~!」と明さんからバックドロップの説明。

そして、「見張ってますよ~!」と明さんからバックドロップの説明。

両手の人差し指と中指を曲げて、自分の両目を指してから、2本の指をそのままの形で相手の目に向ける仕草は「I'm watching you(見てるからな!)」という意味なのね。

両手の人差し指と中指を曲げて、自分の両目を指してから、2本の指をそのままの形で相手の目に向ける仕草は「I'm watching you(見てるからな!)」という意味なのね。

欧米人は時々コレをやる。

本番直前に楽屋でこのことを口にすると、さすが凶子姉さん、ちゃんと覚えていてステージでこの仕草をやってくれた。

また同じく、下の写真のようにその両手の2本の立てて曲げ伸ばししながら話をするのは「ただ今誰かのセリフを引用しています」のサイン。

英語で「」は" "(ダブル・クォーテーション)を使うので、2本の指をそのチョンチョンになぞらえているワケ。

コレ、会議の時になんか皆さんよく使ってる。

たとえばお客さんの意見なんかをその人になりきって口にしたりする時にみんなこの仕草をします。 みんなで騒ごう「暗黒礼賛ロックンロール」。

みんなで騒ごう「暗黒礼賛ロックンロール」。

言っちゃ悪いけど、もうなんか『新宿ゴーゴー』がずいぶん前のような…。

言っちゃ悪いけど、もうなんか『新宿ゴーゴー』がずいぶん前のような…。

でも名曲は古びない…ったって1年チョット前か。

「ロックンロール!」…『形而上のエロス』から「道行き」。

「ロックンロール!」…『形而上のエロス』から「道行き」。

続けて「DEAD END KIDS」!

続けて「DEAD END KIDS」!

そして、『東京2006』から「おやすみ」。

そして、『東京2006』から「おやすみ」。

『東京2060』でもアルバムを締めくくっているこの曲。

『東京2060』でもアルバムを締めくくっているこの曲。

亀有に来たようなホンワカ気分。

こうしてコンサートのクロージングに持ってきて「我々の未来は明るいな…」と。

これにて本編終了。

これにて本編終了。

アンコール。

アンコール。

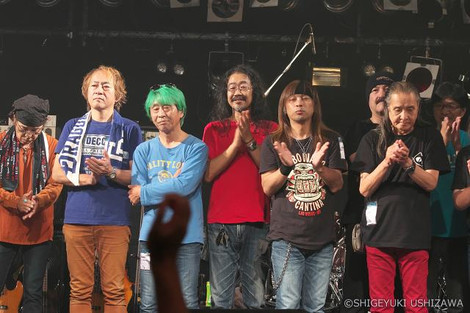

いつも通り演奏の前はジン兄さんの物販紹介コーナー。

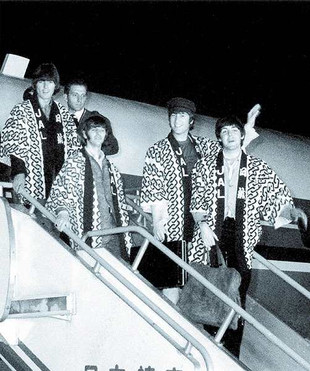

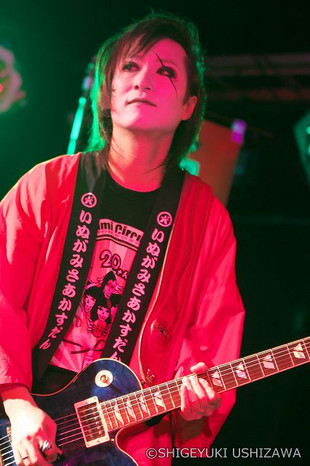

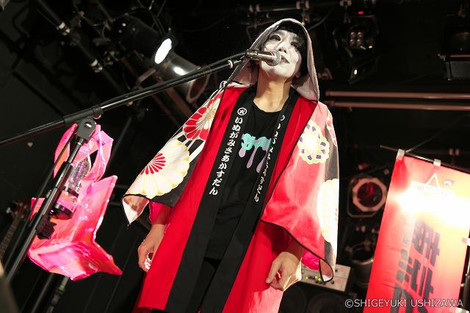

おお、凶子さん以外の3人は赤い法被をまとっての登場だ。

おお、凶子さん以外の3人は赤い法被をまとっての登場だ。

この法被でサ、スゴイことに気がついちゃったんだよ。

それはコレ。

それはコレ。

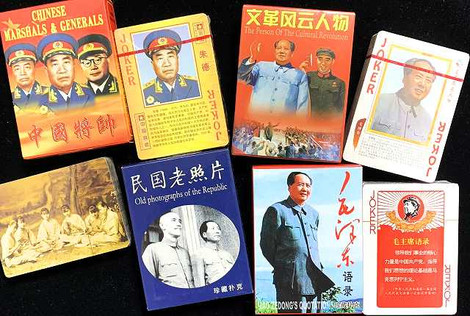

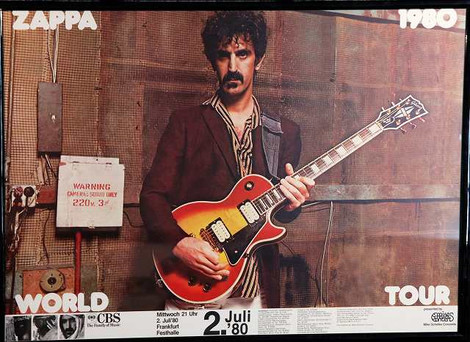

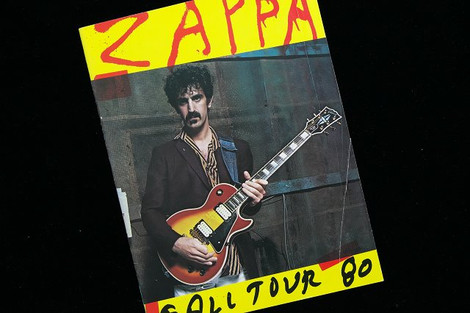

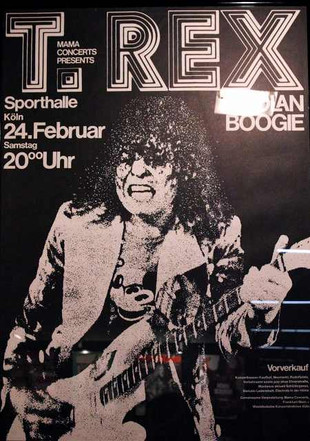

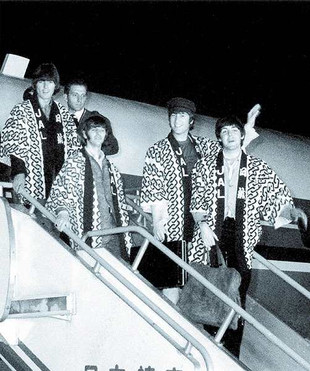

時は2060年どころか、1966年にさかのぼる。

そう、ビートルズが来日した年。

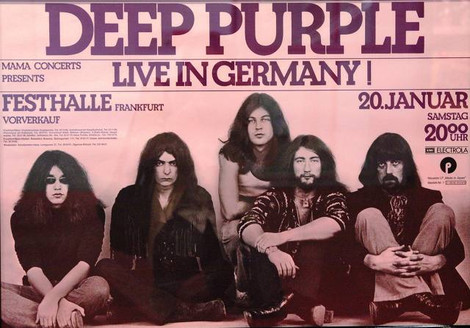

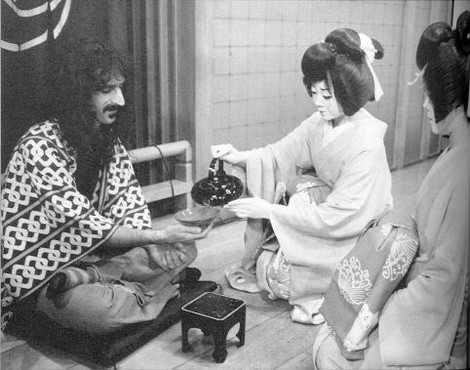

このFab4(アメリカではビートルズはよく「ファブ・フォー」と呼ばれていました)が着ている法被のガラを見てください。

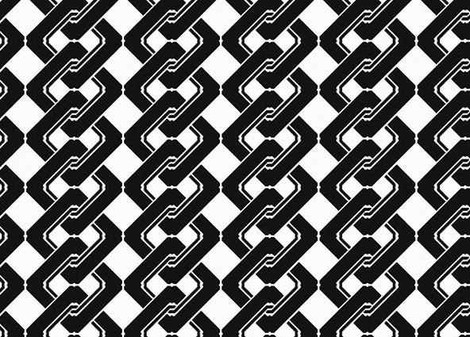

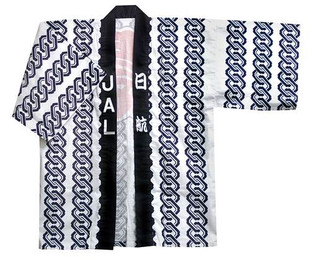

コレね。

コレね。

この柄。

この柄。

「吉原つなぎ」なんだよ。

コレは「私のディープ浅草」のvol.5で紹介した。

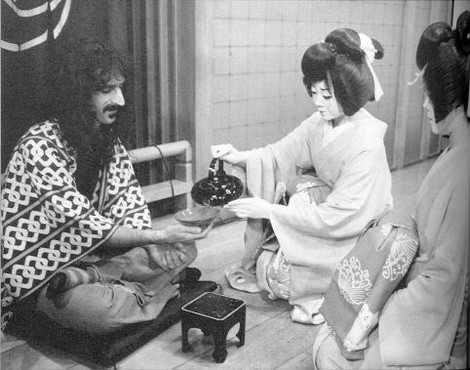

フランク・ザッパも着たヤツね。

フランク・ザッパも着たヤツね。

JALは意味がわかっていてこのガラを選んだのだろうか? アンコールは「新宿ゴーゴー」!

アンコールは「新宿ゴーゴー」!

なんか法被ひとつですごくホッコリした感じになるナァ。

なんか法被ひとつですごくホッコリした感じになるナァ。

そして、最後は「白痴」!

そして、最後は「白痴」!

演者も観客を暴れに暴れて最後はジャ~ンプ!

演者も観客を暴れに暴れて最後はジャ~ンプ!

本日2回目のペロリンチョ。

本日2回目のペロリンチョ。

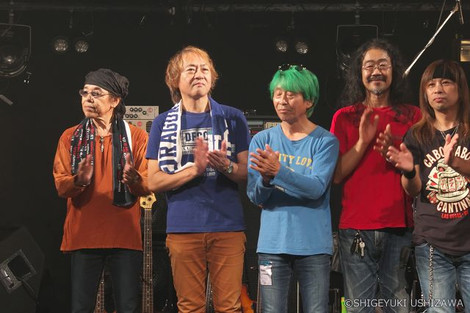

ツアー終了~!

ツアー終了~!

お疲れさまでした。

今年、犬神サアカス團はデビュー25周年だからね~。

今年、犬神サアカス團はデビュー25周年だからね~。

スゴイよね~、ほぼズッ~ト同じメンバーで25年。

若いバンドさんにはゼヒ見習ってほしいものです。

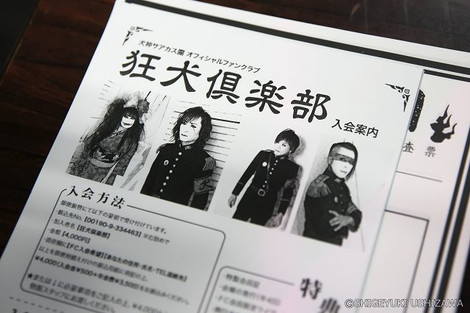

狂犬倶楽部、部員募集中です。

犬神サアカス團の詳しい情報はコチラ⇒公式家頁

(一部敬称略 2018年11月10日 高田馬場Club PHASEにて撮影)

-------------------------------------------------------------------

「レディース&ジェントルメン!お待たせしました。本日のハイライト、『私のディープ浅草』の登場です!」

なんてね、ハイライトは犬神さんでした。

ココからはしばらくお休みしていた「私のディープ浅草」。

再開します。

というのは、このコーナー、てっきり皆さんから嫌われていたのかと思っていたんだけど、犬神さんのライブ会場で「続きを楽しみにしている」というお声を少なからず寄せて頂いたのだ。

うれしかったね。

正直、何か間違いではないのかとにわかには信じられないような気もあったが、ありがたくそのお言葉を頂戴してキーを叩かせて頂いた。

コレね~、吉原周辺の話題も含めると、実は書きたいことがまだまだものスゴくたくさん残ってるんですわ。

それゆえお言葉に甘えて犬神さんのライブ・レポの時には努めて連載していくようにしたいと思っていますのでこれからもご高覧のほどよろしくお願い申し上げます。

さて、このシリーズを書くために結構関連の書籍に目を通しているんだけど、以前にもチョット触れた通りモノによっては吉原に対する説明や見方が異なっていて、一体どれを信じていいのか本を読めば読むほどわからなくなって来たのね。

それが連載を休んでいたひとつの理由でもあったりする。

また、しかつめらしいことをズラズラ書いてあるだけでナニが言いたいんだかサッパリわからない本もあったしね。

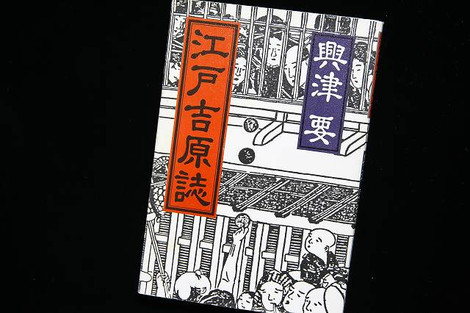

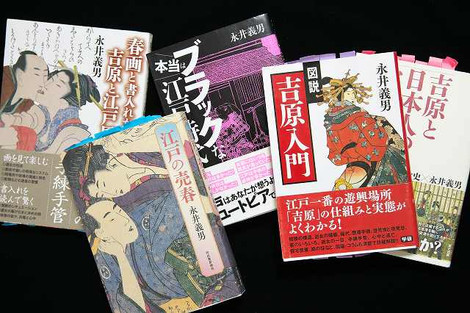

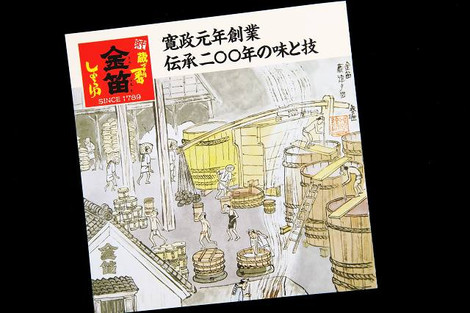

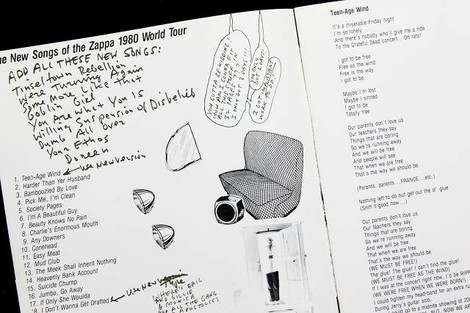

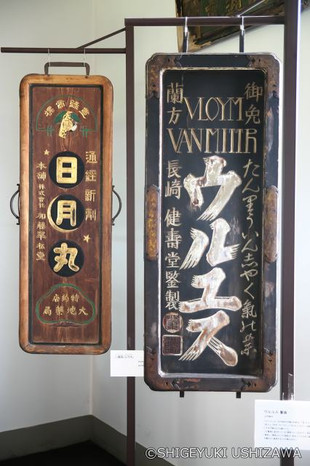

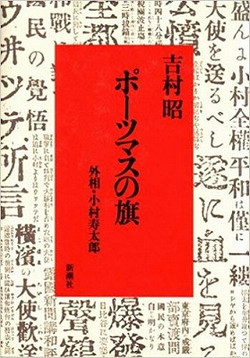

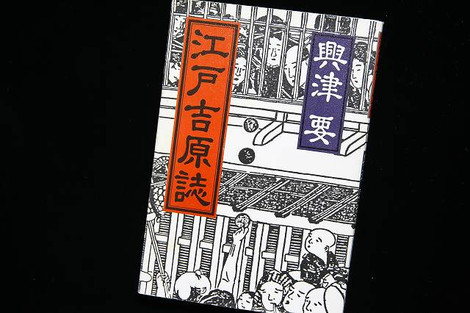

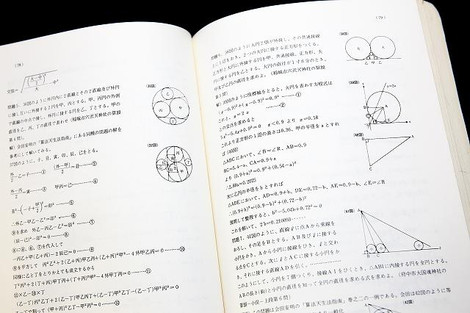

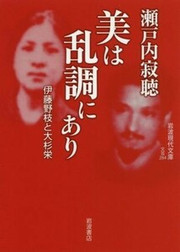

その中でこの本は面白かったナァ。ブックオフで200円(税込み)。

値段の次に装丁が気に入った。

そして、目を惹いたのは著者の興津要(おきつかなめ)の名前。

興津さんは大正13年(関東大震災の翌年)、栃木の足利生まれの近世文学や落語の研究家にして早稲田大学の名誉教授。

もちろんこの先生の名前を知ったのは大ベストセラーの『古典落語』という速記本を元にした落語のストーリーブック。

ナントこの落語のシリーズ、これまで6冊が刊行され、トータルで200万部も売れているそうだ。

で、その先生が近世文学の研究の傍ら、江戸時代のあらゆる文献から吉原にまつわる箇所を抽出して項目別に解説を加えている本。

多少の誇張がしてあるにせよ、江戸時代の人々の真の言葉であり、その人たちの感覚がストレートによみがえってくるようで実におもしろい。

それでですね、色んな人の本を読み散らかしても微妙に違うことが記してあって、考えがまとまらないんですわ。

それでですね、色んな人の本を読み散らかしても微妙に違うことが記してあって、考えがまとまらないんですわ。

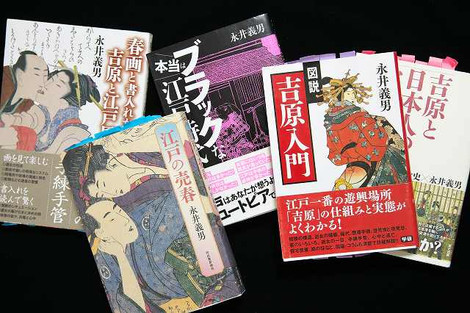

そのため途中から、読んでいて内容が最もシックリくる著者の本だけを手中して読むことにした。

それは小説家であり、歴史評論家の肩書を持つ永井義男という方の本。

なんていうか、どの本も「らしい」だとか「だそうだ」みたいな記述がなく、「である」と言い切っているところに絶大なる信頼感を感じたのだ。

もちろんどの著述を読んでも一点のブレはありはしない。

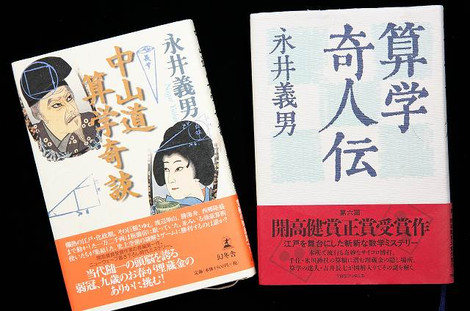

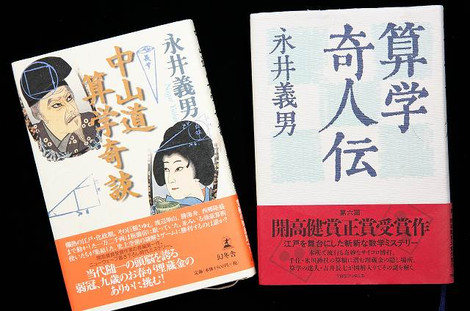

読んでいるうち、次第に永井さんの小説家としての作品も読んでみたくなり2冊ほど買い込んだ。

読んでいるうち、次第に永井さんの小説家としての作品も読んでみたくなり2冊ほど買い込んだ。

それが下の2冊。

私は自分の頭が悪いだけに数学家や将棋指しみたいな人たちに憧憬の念を持っていましてね…。

数学もわからなければ将棋もやらないけど、それら関する話にとても興味があるものだから2冊のタイトルに心を躍らせた。

特に右の『算学奇人伝』は「開高健賞」を受賞しているということで、まずコチラから読んでみた。

内容は和算(江戸時代の数学)を絡めた宝探しと悪徳鉄火場を成敗する勧善懲悪もの。

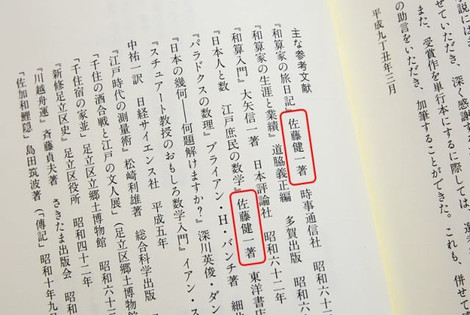

それで、最後まで読んだところで事件が起きた。

個人的なことね。

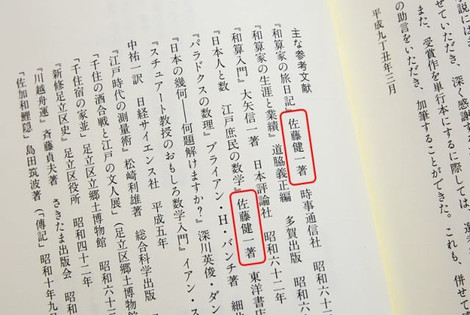

それは、巻末の参考文献のリスト。

それは、巻末の参考文献のリスト。

こんなところ、いつもは絶対に目を通さないんだけど、「もしや…」と思って珍しくチェックしてみた。

やっぱり!

「佐藤健一」さんの名前が出てるでないの~!

このお名前は私だけでなく、犬神情次2号さん、TSPのSHUさん、そしてANTHEMの清水昭男さんもおなじみのハズ。

バレーボールの河合もそう。あ、河合は同級生なの。

この佐藤健一さんは、ナント我々の高校の時の数学の先生なのです。

頭のてっぺんが薄くていらして、上から見ると花のような形に見えることから「ヒマワリ」というアダ名が付いていた。

また、とても立派な体躯の持ち主で、頭髪の両側が角のように見えたことから「ポセイドン」なんてニックネームもお持ちでいらした。「バビル2世」ね。

おっかない先生だった。

私が2年生の時の担任でね、自分のバンドの自主コンサートのチケットを学校で売っていたらそれがバレちゃってね~。

退学になるかと思ったら、「親呼び出し」で済んだ。どうも母も相当うまく立ち回ってくれたようだった。

そういえばあの時、先生からも母からも一切怒られなかったナァ。

当時はバンドをやっている生徒なんてほとんどいなかったので、もしかしたらその個性を尊重してくれたのかも知れない。

佐藤先生は関孝和という江戸時代の和算家の研究をしていらして、『多摩の算額』という本を上梓された。

ゴキゲンを取ったワケではないが、私はその本を買って、先生にサインをしてもらった。

あのヤケクソに恐いヒマワリが、とてもうれしそうな顔をして丁寧に記名してくれたあの本はどこへ行ってしまったか…。

授業中、関係ないことは一切しゃべらない先生で、どうしてヒマワリが和算の研究をしていることを知ったのかを全く覚えていないのだが、「関孝和」や「塵劫記(じんこうき)」の名前はこの時に知った。

江戸時代の日本の数学はすでに世界レベルだったらしい。

「塵劫記」は関孝和も学んだ江戸時代の数学の本で、超ベストセラーとなり、少しずつ内容を変えたパチモンが明治時代までに300~400種類出回ったという。

今にして思うと、そうした研究がしたくて学校の先生をやっていたんだな。

もっと色んな話を聞いておけばヨカッタ。

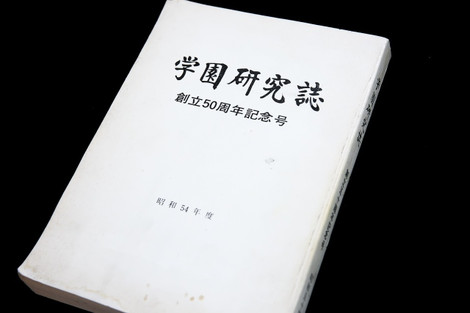

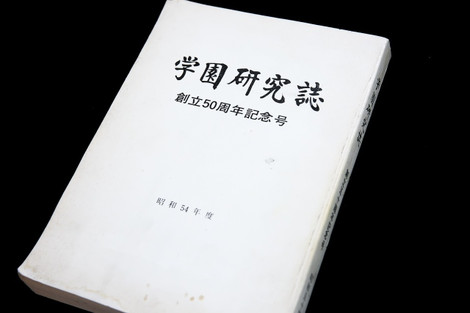

なんで、こんなことをココに書こうと思い立ったのかと言うと、こんな本が出て来たのです。

なんで、こんなことをココに書こうと思い立ったのかと言うと、こんな本が出て来たのです。

コレ、学校の創立50周年を記念して、中学&高校で普通に教鞭を執っていらっしゃる先生が日頃から取り組んでいる自分の研究成果を発表した冊子。

昭和54年っていうからちょうど40年前。

今回初めて開いてみてビックリ仰天。

あの先生がこんな研究をしていたのか!ってな具合。

だって40年前といったら先生たちは今の自分よりも大分若かったハズだからね。

土田先生の「徳川慶喜政権の誕生」から、大場先生の「ヒナの成長並びに代謝整理に及ぼすコリンの作用」まで内容は種々雑多。

英語の半田先生は「have」を「ヒャブ」と発音することから「ヒャンダ」先生と呼ばれていたが、立派な英語の「文体論」を著していらっしゃる。

ジョニーちゃん、こんなの知ってた?

しかし、一番の驚きは、こんなモノを一体誰に読ませようとして編んだか?ということだな。

中学の時のおジイちゃん先生なんかはもうみんな死んじゃっただろうナァ。

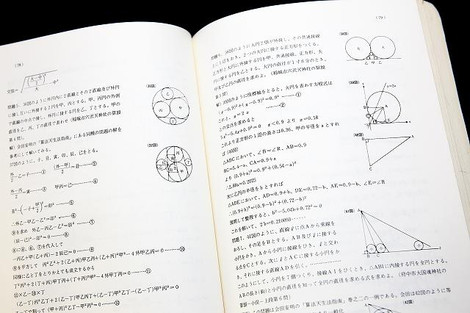

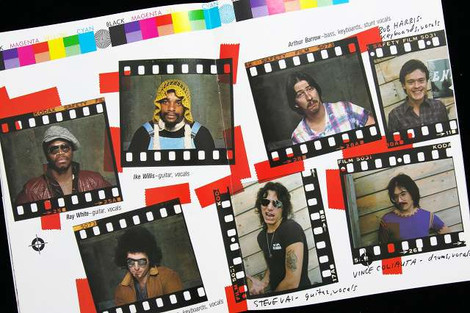

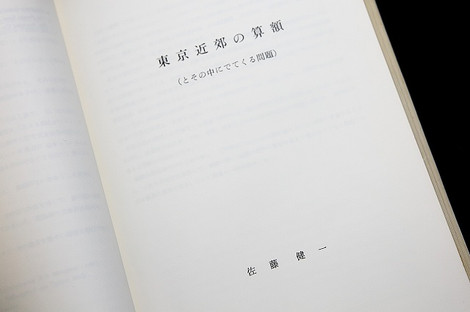

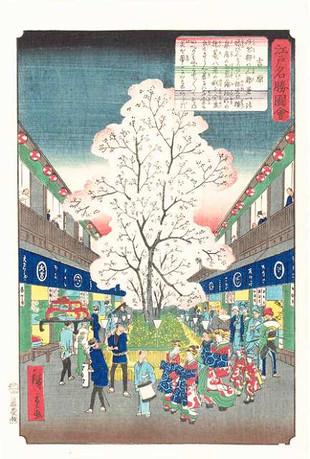

佐藤先生はもちろん得意の「算額」で勝負。

佐藤先生はもちろん得意の「算額」で勝負。

こういうヤツ。

こういうヤツ。

いわゆる幾何ですな。

サッパリわからないけど、サスガ佐藤先生、完璧!…でしょう、きっと。

そういえば、私は「数IIB」ってのに全く歯が立たなくて、佐藤先生が作った「数列/二項定理」の単元のテストの時は16点だった。

アレ、人生で受けたテストの中で最低点だったわ。

まあね、この数IIBはどうでもいいんだけど、とにかくもっと授業を聴いておけばヨカッタよ。

親が金を払っていたワケだし…特に歴史とか地理とかもっとやっておけばヨカッタ。

皮肉なもんですな、勉強しなくてよくなると、勉強したくなる。

…と、いきなり脱線で失礼したが、久々の「ディープ浅草」…いよいよ吉原の中に入って行くよ。

…と、いきなり脱線で失礼したが、久々の「ディープ浅草」…いよいよ吉原の中に入って行くよ。

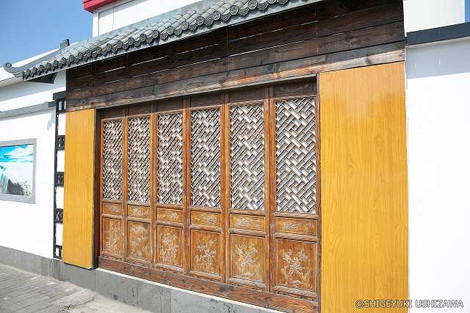

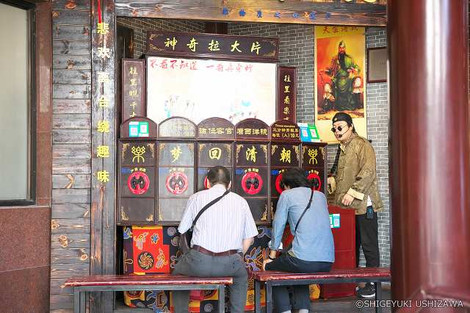

少し戻ってスタートはココ。

吉原大門の交差点。

以前書いた通り、「吉原」という地名はもう存在しない。今は「千束3&4丁目」だ。 交差点から遊郭のあった方を眺める。

交差点から遊郭のあった方を眺める。

道がギュインと曲がっているのは遊郭の中が見えないようにしている…ということは以前に書いた。

この角ッコの「武蔵」というラーメン屋のとなりに飲み屋兼そば屋があるんだけど、ココのそばは大変おいしゅうございます。

目の前の横の通りは「日本堤」という土手になっていた。 ハイ、土手から下ったつもりで通りを渡って曲がり道を進む。

ハイ、土手から下ったつもりで通りを渡って曲がり道を進む。

写真正面のマンションにはかつて引手茶屋の「松葉屋」があって、戦後は「花魁ショー」を企画して大当たりした。

フランク・ザッパが来たこともvol.5で書いた。

その脇の道はかつては「お歯黒どぶ」という堀があった。

もちろん、遊女の脱走を防ぐのと、外部からの不審者の侵入を防ぐためで、最大で幅が9mもあったという本格派。

この「お歯黒どぶ」ってのが見てみたいんだけよね。

全部ではないにしても、大正年間にはまだあったようなので、写真の一枚も残っていていいと思うんだけど見たことがない。

錦絵すら見たことないんだよね。

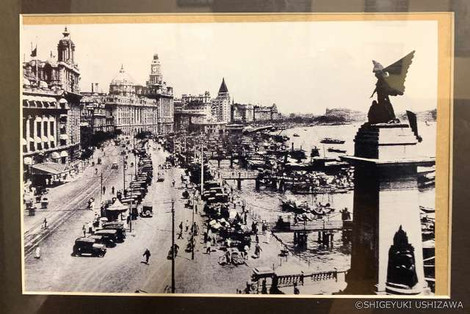

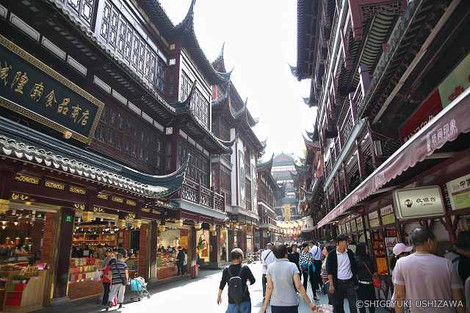

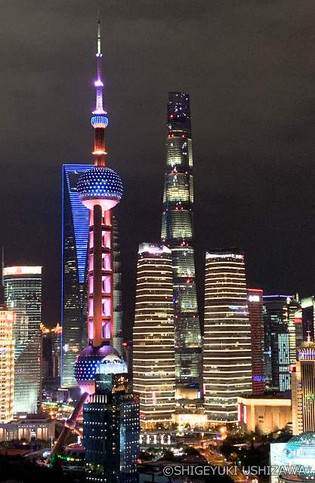

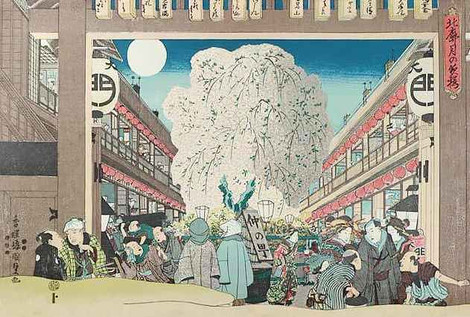

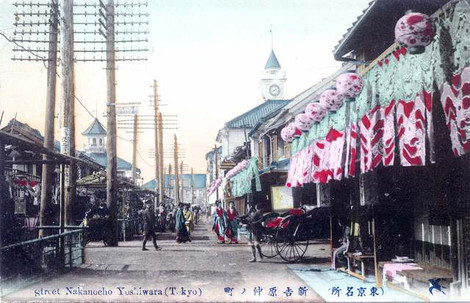

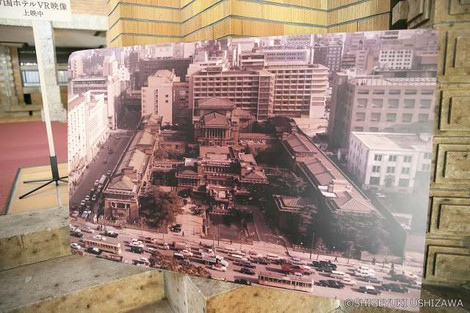

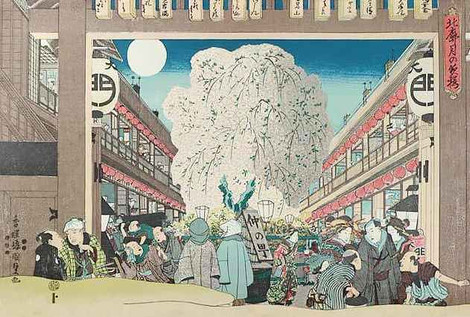

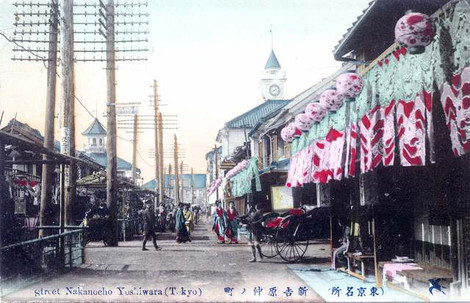

ドーン!

ドーン!

これが吉原の目抜き通り、仲之町通り。

茶色い支柱が立っているあたりに吉原の入り口である「大門」が立っていた。

ハイ、しばらく目を閉じて開けてみて…。

ハイ、開けて。

ハイ、開けて。

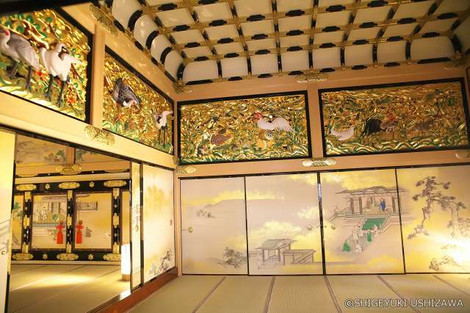

江戸時に代は同じ場所からこういう景色が見えていた。

ステキじゃね?

江戸時代はどんなに身分の高い大名でも駕籠でこの中へ入ることは許されなかった。

江戸時代はどんなに身分の高い大名でも駕籠でこの中へ入ることは許されなかった。

例外は医者だけ。

男性は全く自由に大門から出入りできたが、女性はそうはいかなかった。

この手前に「四郎兵衛会所」という警備員の詰所があって、女性の通行をジロジロと見張っていた。

もちろん遊女の脱走を監視するためだ。

え、女性が遊郭なんかに来ていたのかって?

江戸時代の吉原は日本を代表する一大観光名所で、女性の来訪者も多かったそうだ。

そこで、女性の来訪者はあらかじめ茶屋で「切手」というものを発行してもらい、ココから出るときにその警備員にその切手を見せて「私は女郎ではありません」と証明するワケ。

たまに田舎から出来てきたお登りさんがそれを知らずにウッカリ大門から中に入ってしまい、番所で止められて出るに出られない…なんてこともあったそうだ。

「途中で帰るなんて…アナタがた大門で止められますよ!」なんて、八代目桂文楽のオハコ中のオハコであった「明烏(あけがらす)」のサゲはココを指している。

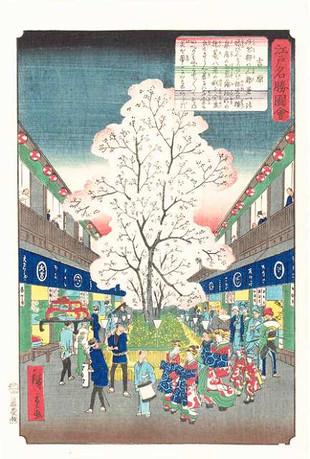

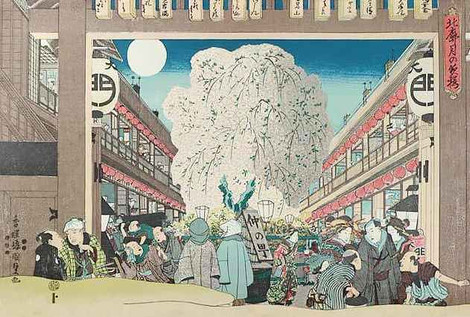

下は上と同じ錦絵。

下は上と同じ錦絵。

今回はインターネットから画像をいくつか拝借してお送りします。

ありがとうインターネット!

ステキだね~。

丁度真ん中に「仲の町」という表示板が出ている。

両側に見えるのは妓楼ではない。

コレらは引手茶屋といって、妓楼の代理店みたいな仕事をしていた。

妓楼にはいくつかのグレードに分かれていて、上から順に一流の大見世、中見世、小見世とあり、他に端っコの方には河岸見世、一部に切見世という激安の女郎屋があった。

で、客はいきなりダイレクトで大見世に入ることが許されなかった。

必ずその引手茶屋を通さなければならず、そこでの飲み食い代をして、遊女に迎えに来てもらう。

今でいう「同伴」だ。

そのため、一流の妓楼で遊ぶにはかなりの出費が必要だった。ひと晩で100万円なんてのはザラだったらしい。

中見世以下は一見さんでもいきなり妓楼に入ることができた。

この真ん中の桜。

コレはこの通りに元々生えていたものではなくて、春になると、夥しい数の桜の木を持って来て一時的にココに植えた。

暗くなってくると、見世の軒先に提げた提灯が桜の花を照らし、茶屋からは「清掻(すががき)」という三味線のインストを演奏する音が漏れ聞こえ、この世のものとは思えないぐらい美しい光景だったらしい。

見てみたかったナァ。

もちろん、桜の季節が終わると、桜の木は取っ払われる。そして、また次の催しが導入される

よく耳にする花魁道中もこの仲の町通りで行われた。

花魁道中は引手茶屋にお客を迎えに行く花魁が見習いの新造、禿(かむろ。ハゲじゃないよ)と店の若い衆を引き連れて練り歩く行事(コレは花魁道中ではないという記述もあり)。

普段質素な格好をしている庶民には色とりどりの美しい着物や髪飾りをまとった花魁がさぞかし美しく見えたハズ。

花魁は当時のファッション・リーダーだったのだ。

志ん生の落語を聞くと、「あ、高尾が出て来た!」とか「あっちに薄雲が歩いてるぞ!」と客は花魁を目にして大騒ぎになっていたらしい。

こうして江戸時代、吉原は完全にディズニーランドであり、花魁道中はエレクトリカル・パレードだったのだ。

コレは明治時代かネェ?大正かネェ?

コレは明治時代かネェ?大正かネェ?

人力車がいるところなんざ今の浅草と変わらん。

上の写真を見ると必ず下の光景を思い出しちゃう。

上の写真を見ると必ず下の光景を思い出しちゃう。

ね、やっぱり吉原はディズニーランドだったのだ。

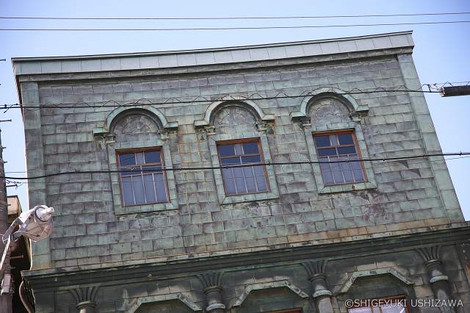

絵ハガキにもなった大門。

絵ハガキにもなった大門。

この辺りの絵ハガキに採用されている写真は、明治の中期から関東大震災の間に撮られているのではないかと私は勝手に推測している。

ナゼかと言うと、同じ趣向の絵ハガキに浅草の「凌雲閣」という12階建てのレンガづくりの塔の写真をあしらったモノがあって、この凌雲閣は明治24年に落成し、大正12年の関東大震災でポキっと折れてしまったから。

その間に撮影されたことが想像できる。

凌雲閣は日本初のエレベーターを擁した高層建築で、昔は高い建物がなかったので、一番上の12階からは群馬や栃木の山々まで見ることができたそうである。

また、備え付けの望遠鏡で吉原を望むことも人気だったとある。

下の写真、昔の撮影だから露光時間が長く、半透明の人がいくつか写っっちゃっている。

まだカメラなんて滅多に目にすることがなかったんだろうね~、右端の若い3人がもの珍しそうにこっちを見ている。

「遊女三千」といって、江戸時代の吉原は3,000人の遊女を擁し、その他スタッフや商店やらで約10,000人がこのエリアで暮らしていた。

「遊女三千」といって、江戸時代の吉原は3,000人の遊女を擁し、その他スタッフや商店やらで約10,000人がこのエリアで暮らしていた。

以下、江戸時代の話。

遊女とか女郎とか、そういう仕事をしていた女性がいたことは、映画なんかを通じて若い人でもご存知のことだろう。

時には「お女郎さん」なんて言い方もするけど、「女郎」というといかにも卑しいイメージがあるでしょ?

でも当時、「女郎」という言葉は決して蔑称ではなかったらしい。

前にも書いたけど、落語ではたいてい「上臈(じょうろう)」って言ってるよね。コレって「女郎」が江戸っ子にかかると「じょうろう」という発音になるのかと思っていたが、調べてみるとさにあらず。

元は「上臈」という言葉が先にあったらしい。コレは元来「身分の高い人」という意味。

ココでは「遊女」という言葉を使うことにしましょう。

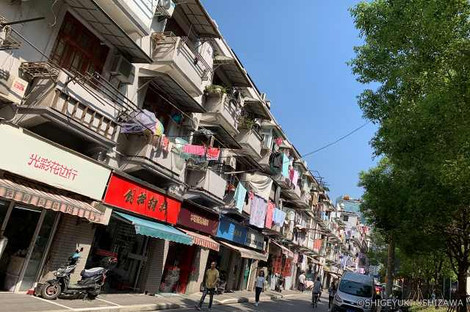

現在の仲之町通りを進む。

現在の仲之町通りを進む。

今は春になっても桜の花びら一枚舞うことはない。

すでに書いた通り、よっぽど美しかったのか、仲之町通りを描いた錦絵というのは少なくないようだ。

すでに書いた通り、よっぽど美しかったのか、仲之町通りを描いた錦絵というのは少なくないようだ。

一方、春画ってあるでしょう?

とてもココに作例を挙げるワケにはいかないが、大英博物館の日本コーナーにも飾ってある世界的に芸術的評価が高い江戸時代のエロ絵図。

はじめて大英博物館に行った時、展示アイテムが春画ばっかりで恥ずかしくなっちゃったけどね。

アレらは、誰もが知っている有名な浮世絵師達が「どうせエロだから適当でいいや」なんてことを一切抜きに、マジで取り組んでいたんだって。

というのは、浮世絵とか錦絵というのは「贅沢品」として色の数や題材が幕府から規制されていて、絵師たちは自由な創作活動ができなかった。

その点、春画は禁制品とされていたので、幕府のチェックが入らず、自由に描くことができた。

それゆえ、絵師たちは腕にヨリをかけて丹精に書き上げた。

永井先生は春画の本も著しているが、それを見ると確かに色使いなんかはスゴイよね。

猛烈に独自性の高い作風ゆえ、西洋での評価が高いことがうなずける。 それが今ではこんな感じだからね。

それが今ではこんな感じだからね。

元10,000人が暮らした日本最大の遊郭にはマンションが立ち並び、有名なソープ街も一日中ヒッソリとしている。

現在の吉原で働く人たちのインタビューを集めた『吉原で生きる(彩図社)』という本もおもしろかったよ。

で、その女郎…若い人たちはもしかして、小遣い稼ぎのために女性が自ら進んで吉原でバイトしている…なんて思ってやいないだろうか?

とんでもないことでございます。

志願して吉原の遊女となる女性はいなかった。

志願して吉原の遊女となる女性はいなかった。

貧農の娘や凋落した店(たな)の娘が両親のために売られて行ったワケ。

幕府は人身売買を禁止してはいたが、完全な人身売買が行われていた。

「女衒(ぜげん)」って知ってる?

「オイ、ルパン、早いとこズラかろうぜ!」ってヤツ。

それは「次元」ね。

「女衒」というオッサンが貧しい農村に赴き、若い娘や幼い女児がいて金に困っている家に目を付ける。

そして「娘を売らないか?」と言ってわずかな金額で女の子たちを買い上げる。

要するにスカウトだよ。

貧しい家のお嬢さんたちは「おとっつあん、おっかさん、私、いいの…売られて行きます」と言って女衒の悪徳条件を受け入れる。

すると女衒は「そうかい、親思いのいい娘じゃねーか。お父っつあんもおっ母さんも親孝行の娘を持って幸せだな。せいぜい娘に感謝するんだな。ホラよ、約束の18両…ココに置いとくぜ」

この貨幣価値の計算って実に厄介なんだけど、色んな本を読むと江戸時代(といっても200年の幅があるが…)の1両は今の感覚だとどうも10~13万円ぐらいだったらしい。

となると18両は180~234万円ぐらいというところ。

人ひとりの値段が…である。

さすがにこの女衒は世間では蛇蝎のごとく嫌われていたらしいが、かなりの専門職で簡単になれるものではなかったらしい。

というのは、女郎屋に娘を売る時に証文を入れる必要があって、高い文章作成能力を必要としていた。

その能力たるや、名主級だったらしい。

後期になると江戸時代の人々は世界一の識字率を誇るようになるが、その昔の市井は読み書きができないのが当たり前だったからね。

もちろん、妓楼の商売になりそうな質の良い娘を選別する特殊な眼力がなければならない。

女衒は買い取った娘に「綺麗なおべべを着て、腹イッパイ白いおまんまが食えるからな」とかなんとか言って安心させちゃう。

半ベソをかきながら「米ェ、盗まれただよう」とレポートする『七人の侍』の左卜全ではないが、昔のお百姓さんは白米を食べることなんてできなかった。

将軍様にお召出す米農家の地獄についてはいつか書いたことがあったね…「1俵につき、欠けた米は3粒まで」とかいうヤツ。

かの武田信玄だって「ンなにッ!?上杉は米を食っているのかッ!」とビックリ仰天したとか言うんでしょ?

そんな具合だから、期待に胸を膨らませたお嬢さんもいないワケではなかったようだ。

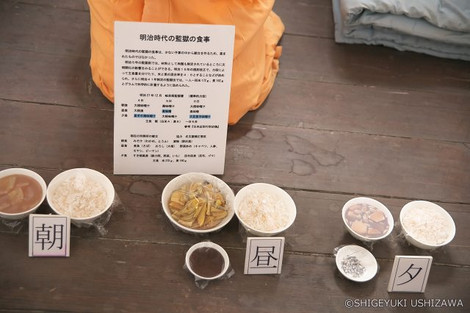

ところが、白い米は食べられるにしても、実際にはかなりの粗食だったらしい。

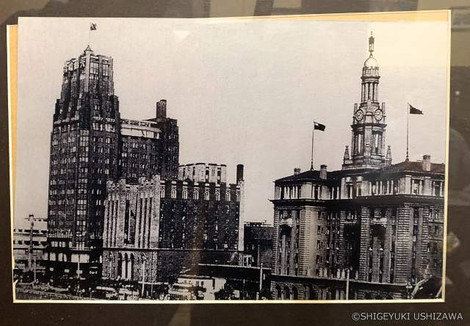

クドイようだけど、下も絵ハガキになった仲之町通りの昔の光景。

コレは警官かな?軍人かな?それらしい人が歩いている。

奥の方に立ち並んでいる洋館が気になるな。

吉原の本を読んでも、江戸期の記述ばかりで、明治や大正についての情報がほとんど出ていない。

こうした洋館は大正12年の関東大震災で壊滅してしまった。

電柱がスゴイね。

そうして、吉原に連れて来られると「苦界十年(くがいじゅうねん)」と言って、向こう10年間の奉公が始まる。

そうして、吉原に連れて来られると「苦界十年(くがいじゅうねん)」と言って、向こう10年間の奉公が始まる。

それも、客を取るようになってからの10年だからね。

10年を経過しても「御礼奉公」といって、今までお世話になったお返しとして2年間のエキストラ・ワークをこなさなければならなかった。

だから、5歳で売られて行った女児なんかは、はじめ禿(かむろ)という見習いから初めて、超早くて13歳ぐらいで客を取り始める。

ここまでで8年。

そこから12年だからたまったもんじゃないよね。

年季が明けるまで20年も吉原の中にいなければならない。

1回入ってしまうと、火事で深川で仮営業をする時以外、吉原からは一歩も出でられなかったんだから。

その間、給料なしですからね。

だって、女衒がもうプリペイドで給料を処理しちゃってるんだもん。

その代わり…と言っていいのかどうかわからないけど、女郎は読み書きはもちろん、お茶から、小唄から、鳴り物から、ありとあらゆる教養や芸事を仕込んでもらえたんだね。

何しろ、明治の時代に英会話をマスターしていた遊女もいたらしいよ。

アレは井上ひさしの創作なのかナァ…伊能忠敬の後妻も吉原から身請け(後出)された女性で、相当優秀だったらしい。何しろ、後年地図作りを手伝っていたというんだからね。

つまり、「いかにお客さんを楽しませるか」が勝負なワケで、ルックスだけ良くてもダメだった。

身分の高い人が来ても相手ができる様な教養をバッチリ身に付けていたのだ。

それでもやっぱり一番のポイントは顔立ちで、「一に顔、二に床、三に手」と言われていた。

まずはやっぱり「美人は得」だ。

次に「床」はいいね。遊郭ってのはそういうことをするところだから。

三番目の「手」というのは「手練手管」の「手」。

要するに演技や策略を使ってでもお客さんをつなぎとめておくテクニックというヤツ。

「あちき以外のところへ行ったら死んでやりんす」

「オイオイ、物騒なことを言うない。オメエ以外のところへ行く道理がねーじゃねーか」

みたいなヤツね。

吉原は1回登楼してしまうと、同じ見世では違う遊女を遊ぶことはできなかった。

もちろん、遊女は自分の客全員に同じことを言っちゃってるわね。

そこで「三枚起請」なんて落語があるワケよ。

さて、ココでこのシリーズを始めるキッカケとなった「小口末吉事件」が出て来る。

覚えてますか?

犬神サアカス團のステージに置いてある赤い幟の文句「女殺火箸地獄」ね。

詳しくはコレを読んでね⇒私のディープ浅草

日本で最初の「SM殺人」っていうヤツ。

パーフェクトなマゾヒストのヨネは少々愚鈍のダンナ末吉にタガネとゲンノウを持たせて指先を切断させた…という。

小指の先がポーンと飛んだとか。

詳しく調べてみると、この「指先を切断する」という行為は、吉原が元になっていることがわかった。

そこからこのコーナーにつながった。

遊女はギャラはもらえないが、金持ちの客から小遣いをもらうことは自由だった。それで自前で高価な着物や髪飾りを買った。

そんな金持ちの客が付けば、遊女は当然離したくない。

そこで遊女は指先を切り落としてその客への忠誠心を示したというワケ。

吉原で働いていたヨネはこのことを知っていたんだね。

そこでヨネは遊女とは反対に、「指を切り落としてくれなかったら出て行ってやる」と末吉を脅かして本当に指先を切り落とさせた…ってとこでしょう。

ところが、この遊女の「指先切り」は完全にジェスチャーで、そんなことはしなかった。

そもそも遊女は妓楼の大切な商品であるからして、そんなことをさせたら他に客が付かなくなってしまう。だから妓楼サイドでも絶対にそんなことをさせなかった。

遊女が客と一緒になる2階には遊女OGの「遣り手」と呼ばれる老練のスタッフがいて、始終遊女の様子を監視していたのだ。

当然「やり手ババア」というのはコレが語源になっている。

もうひとつ。

大見世などでは、遊女ははじめて来たお客さんにはツンツンして口もきかない。コレを「初会」という。

次に行った時のことを「裏を返す」といって、少し親しくなるが、同衾(一緒に布団に入ること)はまだできない。

3回目にようやく「馴染み」になって遊女とゴールインできる。

この厄介なシステムは「ブラタモリ」でも思いっきり紹介されていた。

コレもウソらしい。

「ウソ」というか、タマタマそういうことはあったにしても、それがシステムになっていたワケではなかったんだって。

だって客は毎回高いお金を払うんですよ。

いくら格式高い吉原とはいえ、そんなことをしていたら客が寄り付かなくなっちゃう。

いわゆる「吉原伝説」らしい。

でも、このことが吉原のシステムとして、当然のごとく書いてある本がいくつもあるのよ。最初に書いたのはこういうこと。

下は上の写真よりも古いのかな?

スゴいスケールだよね。

この提灯が飾られた建物は妓楼ではなく、やはり引手茶屋だ。

よく西部劇なんかでも「娼館」っていうのが出て来るでしょ?

よく西部劇なんかでも「娼館」っていうのが出て来るでしょ?

クリント・イーストウッドの『許されざる者(Unforgiven)』みたいなヤツ。

あの映画はとてもヨカッタね。

ジーン・ハックマンもいいけど、リチャード・ハリスが「English Bob」というイギリス人のガンマンに扮して出てくるでしょ?…アレがすこぶるヨカッタ。

ロンドンのサウス・ケンジントンにあるかつてのジミー・ペイジの家ね、下の写真。

ジミー・ペイジの前の住人はリチャード・ハリスだった。

『ジャガーノート』とかなつかしいね。

で、欧米の場合、そうした娼館で娼婦をしていたなんてことになると世間から蔑まれ、堅気の生活をすることは一生できなかった。

で、欧米の場合、そうした娼館で娼婦をしていたなんてことになると世間から蔑まれ、堅気の生活をすることは一生できなかった。

ところが、吉原の場合、文字通り身を呈して両親や家の危機を救ったということで、売られて行った娘は「見上げた娘さんだ!」と評価されて、数は少なかったものの年季が明けた後、嫁に行き一般の市井として暮らすことができたのだそうだ。

しかし!最短でも10年の年季をこなすのは至難のワザだった。

過酷な労働条件を病気がその前に立ちふさがるからだ。

仮に無事に年季が明いたにせよ、幼いころから吉原の世界しか知らない娘たちは、料理はおろか家事が一切できず、主婦業をこなすことができなかった。

今ではそんな若い女性も珍しくないけど、当時は女性としては致命的な欠陥だったんだね。

しからば、実家へ帰るか…ということになると、実家の貧しさは依然続いているワケで、「帰って来てもらっては困る」ということが多かった。

気の毒にナァ。

それどころか、金を無心しに吉原の娘のところに行くバカ親も珍しくなかったらしい。わかっとらんな。

それでどうするかというと、歳を取ってくると客も付きにくくなるので、元の妓楼に遊女としてもどることも難しく、さっきの遣り手のような見世のスタッフになったり、下級の見世で客を取ることになってしまう。

結局生きて吉原から出るには「身請け」が一番の理想だった。

身請けというのは、遊女に惚れたお金持ちのお客さんが、遊女の借金、予想される将来の稼ぎ、周囲への祝儀や宴席の費用を支払ってその遊女を引き取るワケだね。

言葉は悪いけど「買い上げ」ということ。

当然見世の方でも値段を吹っ掛けて来るので、その費用はベラボウで、人気の遊女の身請けとなると(今の感覚で)億単位の金が動いたらしい。

でもそんなのは、地元のライブハウスからいきなり東京ドームでコンサートが数日出来るクラスに出世したバンドのようなもので、万にひとつの実現も期待できなかったようだ。

それよりも年季明けを迎えずして、病気で若くして命を落とす確率がメッチャ高かった。

もちろん病気をいうのは「梅毒」だ。

別名「瘡っかきの病」。

井上ひさしに「江戸の夕立」という短編がある。

文庫では井上さんが直木賞を獲った「手鎖心中」とカップリングされているが、こっちの話の方が断然おもしろい。

幕末期のバカ旦那と幇間の冒険譚なのだが、まるでジェットコースター小説。

「へのこ飯」なんてモノをこの本で初めて知った。飯場で出される飯のことで、嵩を稼ぐために米に細かく切った木綿を混ぜるという。

話の中で、そのバカ旦那がある女にホレてしまう。すると、幇間が「あの女は瘡をかいているから手を出すな」というシーンがある。

つまり、その女は梅毒にかかっているということ。

それほど江戸時代は梅毒持ちが珍しくなかったのだ。

手塚治虫の「最上殿始末」なんて話にも江戸時代の梅毒が出て来る。

吉原は元旦とお盆に休みが2日しかなく、1年363日、土日もなく、毎日不特定多数の男性と避妊具なしに性交渉をさせられるのだからタマらない。

病気にならない方がおかしい。

遊女から梅毒スピロヘータをもらって来ると、今度はそれが妻に伝染した。

もちろん抗生物質などなかった時代なので、漢方薬などで痛みを和らげる程度の対象治療しかできなかった。

一旦梅毒に罹患すると「鳥屋(とや)に就く」といって遊女は活休に入る。

ところがこの梅毒という病気は、ある程度の時間が経つと症状が消え、江戸時代の人たちはコレで治ったと思い込み、さらに悪いことに「一度罹患した者は二度と罹ることはない」という俗説が流布していて、遊女たちは前にも増して客を取らされたのだそうだ。

一旦体調が戻ったとしても治癒したわけではないので、当然時間の経過とともに病気は進行し、最後は命を落とす。

死んだ遊女の死体はためらいなく千住にある浄閑寺という寺に投げ込まれた。浄閑寺はまた別の回で紹介する。

しかし…いくら知識がなかったとはいえ、その時代の男性は病気が怖くなかったのだろうか?

当時、女郎買いというのは本当に何でもない娯楽のひとつで、参詣などチョットした用事の帰りに「精進落とし」とか言って平気でみんなで遊郭に赴いた。

「病気が怖くて女郎が買えるかッ!」ってな具合だったらしいよ。

とにかく過酷な労務状態も重なって、最短10年の年季を済ませることは容易ではなかった。

一方、どうなっていたのかと心配になるのが妊娠だ。

まず、性病に罹患している遊女が多く、健康上の理由で妊娠できないケースが多かったらしい。

それでも妊娠してしまうと、様々な方法で堕胎を試みた。また、生んでしまう遊女もいたらしい。

その堕胎の方法だが、ひとつおかしなことをどこかで読んだことがある。

その「おかしなこと」…というのはコレ。

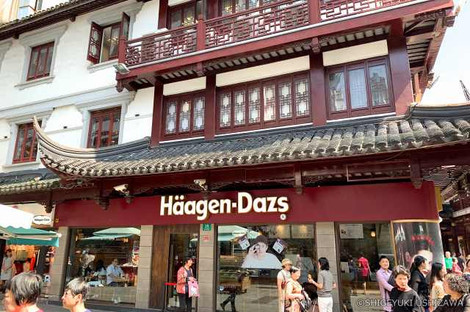

そう、おなじみ金龍山浅草寺。(そういえば仲見世の家賃値上げの話は一体どういう決着が付いたんだ?)

新吉原は江戸の中心から離れた辺鄙なところ、すなわち浅草寺の裏に移転させられた。

毎年7月になると、9日と10日に境内で「四万六千日の縁日」が立ちほおずき市が催される。

毎年7月になると、9日と10日に境内で「四万六千日の縁日」が立ちほおずき市が催される。

この日にお詣りすると「向こう46,000日風邪をひかない」とか言うんだけど、46,000日といったら126年だからね。

人間そんなには生きることができない。

つまり「一生分の功徳が得られる」とかいうことなのだそうよ。

夜になると各露店に照明が灯り、グッとムードが高まる。

夜になると各露店に照明が灯り、グッとムードが高まる。

電気がなかった江戸時代はもっと幻想的な雰囲気であったことだろう。

昔は縁日になると「海ほおずき」の露店が出ていたけど、最近はどうなんだろう?

昔は縁日になると「海ほおずき」の露店が出ていたけど、最近はどうなんだろう?

もちろん浅草のほおずき市は植物の「ほおずき」ね。

こういうヤツ。

ほおずきは薬草の一種で、煎じて服用すると子供の疳の虫や女性の癇癪に効果があるとされていた。昔は参拝した折の記念にと、境内で売っていたほおずきを買って帰ったのだそうだ。

今はどうなんだろう?

鑑賞用に買って行くのかしらん?

「ウチのカミさん、ナニかと言うとやたらクダを巻くのでほおずきを煎じて飲ましてやったわ!ガッハッ!」なんてのはついぞ聞いたことがない。

で、その薬草のほおずき、摂り方によっては猛烈な腹痛を起こし、流産の危険があるというので、妊婦には絶対に服用させなかった。

で、その薬草のほおずき、摂り方によっては猛烈な腹痛を起こし、流産の危険があるというので、妊婦には絶対に服用させなかった。

浅草にほおずき市が立ったのはコレが理由である…とする記述をどこかで読んだことがある。

浅草にほおずき市が立ったのはコレが理由である…とする記述をどこかで読んだことがある。

どういうことかというと、吉原が近いからということ。

書かなくてももう意味はおわかりでしょう。

私は親に連れられて幼い頃から時折ほおずき市に来ていたので、この年になってそんなことを知ってショックだったわ。

大門の反対側から仲之町通りを眺める。

大門の反対側から仲之町通りを眺める。

塀と堀で囲んだ吉原は出入り口が大門一ヶ所しかなく、この反対側の突き当りを「水道尻(すいどじり)」と言った。

この先の山谷(住所は台東区清川)エリアに行きつけのガソリン・スタンドと伊藤広規さんから教わったお気に入りの居酒屋があってこの道をよく通るのだが、何回通過しても「昔の光景を見てみたかった…」と残念に思うのである。

…とマァ、色々書いたけど、コレは吉原の全貌のホンの一部。

何冊も何冊も本を読んで印象に残っていることを比較的ランダムに私なりに書き連ねてみた。

もっと詳しく知りたい人はどうぞ専門書を読んでみてください。

上で紹介した通り、永井義男さんの著述がおススメです。

もうチョット書こうと思ったんだけど、今回は写真が少なく字ばっかりになっちゃったのでこの辺りでお開きにします。

次回も吉原の話を交えながら、今度は仲之町通りを垂直に横切る横の通りの数々を見て行こうと思っとります。

<『私のディープ浅草』はつづく>

<『私のディープ浅草』はつづく>

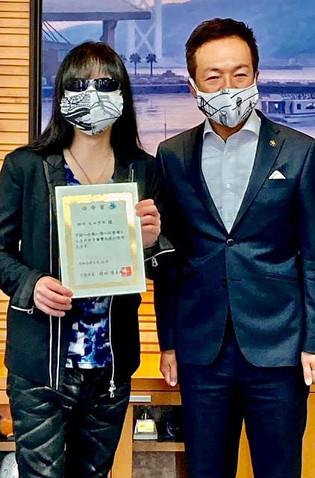

いつも通り渋滞を避けるために6時には家を出る。

いつも通り渋滞を避けるために6時には家を出る。 気持ちいいいね~、朝の海は!

気持ちいいいね~、朝の海は! そう、もうココへは何回も書いているけど、葉山は「日本ヨット発祥の地」なのだ。

そう、もうココへは何回も書いているけど、葉山は「日本ヨット発祥の地」なのだ。 早く着いてしまうので葉山名物の朝市へ行く。

早く着いてしまうので葉山名物の朝市へ行く。 ああ、ココも3年ぶりだ。

ああ、ココも3年ぶりだ。 とても3年ぶりという感じがしないわい。

とても3年ぶりという感じがしないわい。 この朝市で人気ダントツなのが、この近くにある老舗料理店「日影茶屋」の洋菓子店「パティスリーラ・マーレ・ド・チャヤ」の朝市向けタルト。

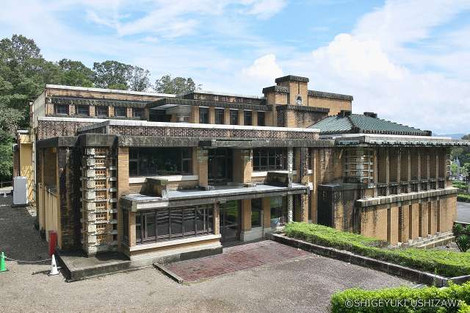

この朝市で人気ダントツなのが、この近くにある老舗料理店「日影茶屋」の洋菓子店「パティスリーラ・マーレ・ド・チャヤ」の朝市向けタルト。 コレがその日影茶屋。

コレがその日影茶屋。 さて、ココで大幅に話が飛ぶ。

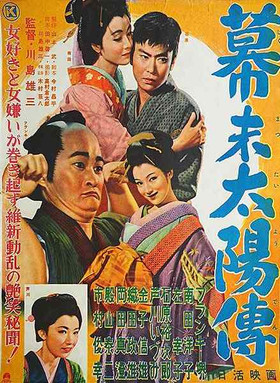

さて、ココで大幅に話が飛ぶ。 『幕末太陽傳』は日本映画史に残る名作ですからね。

『幕末太陽傳』は日本映画史に残る名作ですからね。 1980年のキャプテンビーフ・ハートの『Doc at the Rader Station』というアルバムには『美は乱調にあり』という邦題が付けられているが、この言葉の出自と音楽はナンの関係もない。

1980年のキャプテンビーフ・ハートの『Doc at the Rader Station』というアルバムには『美は乱調にあり』という邦題が付けられているが、この言葉の出自と音楽はナンの関係もない。 私は読んだことはないのだが、瀬戸内寂聴に『美は乱調にあり』という小説がある。

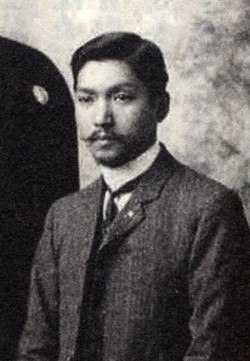

私は読んだことはないのだが、瀬戸内寂聴に『美は乱調にあり』という小説がある。 大杉栄は明治・大正期の代表的なアナキストだった。

大杉栄は明治・大正期の代表的なアナキストだった。 婚約者がいた女性を強姦し、その女性を内縁の妻とした。

婚約者がいた女性を強姦し、その女性を内縁の妻とした。 まぁ、そういう悪い女ってのは魅力的なのかネェ?

まぁ、そういう悪い女ってのは魅力的なのかネェ? そして、それを実行に移し、大杉の首を切りつけ重傷を負わせた場所こそが、この日影茶屋(当時「日陰茶屋」)だった。

そして、それを実行に移し、大杉の首を切りつけ重傷を負わせた場所こそが、この日影茶屋(当時「日陰茶屋」)だった。 一方の大杉は、市子の凶刃で首に重傷を負ったが、命に別状はなく、内縁の妻とも別れ、野枝と家庭を持った。

一方の大杉は、市子の凶刃で首に重傷を負ったが、命に別状はなく、内縁の妻とも別れ、野枝と家庭を持った。 「甘粕」といっても和菓子でもパンでもない。

「甘粕」といっても和菓子でもパンでもない。 ああ、全然ジャズどころじゃなくなっちゃったな…。

ああ、全然ジャズどころじゃなくなっちゃったな…。 3年ぶりの「葉山町福祉文化ホール」。

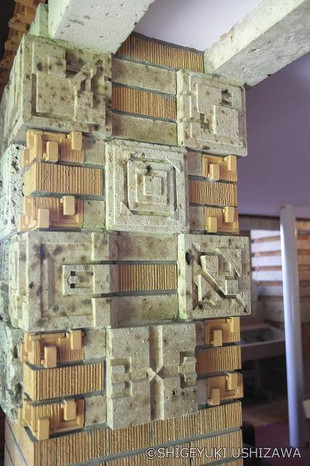

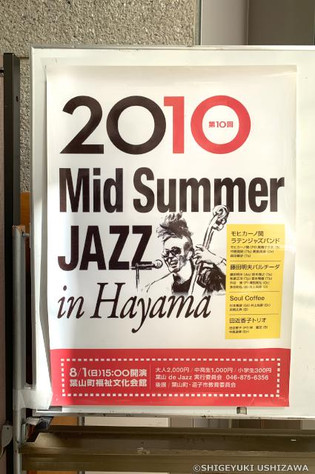

3年ぶりの「葉山町福祉文化ホール」。 …と思って、後で調べてみたら、このイベントに初めてお邪魔したのは2014年だった。

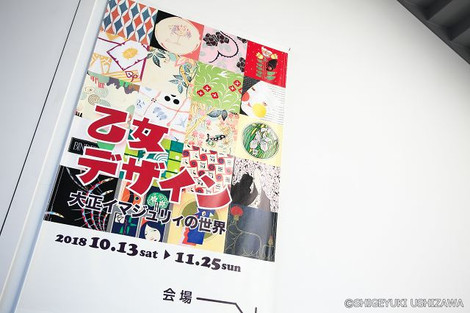

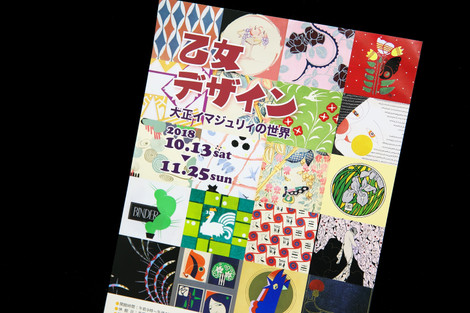

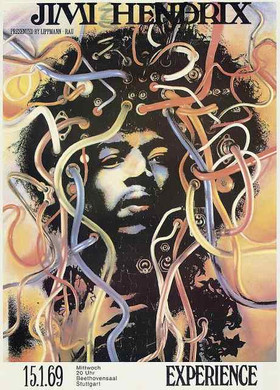

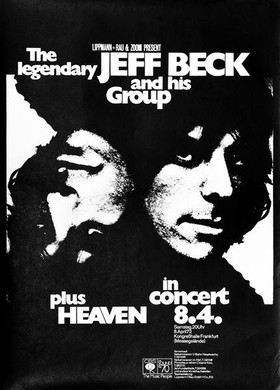

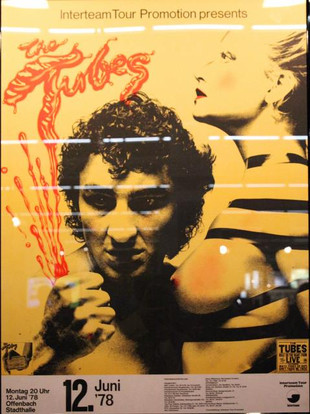

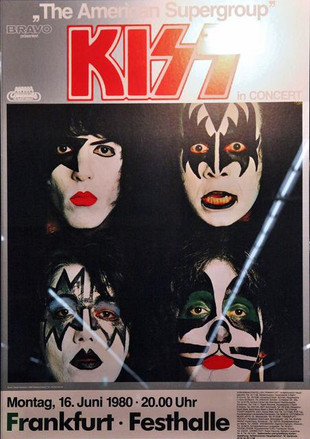

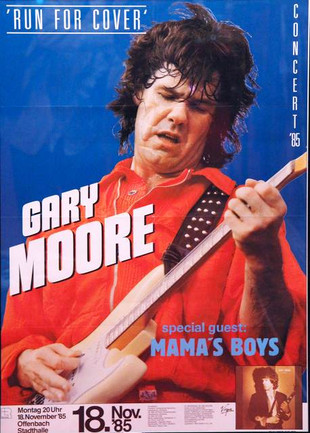

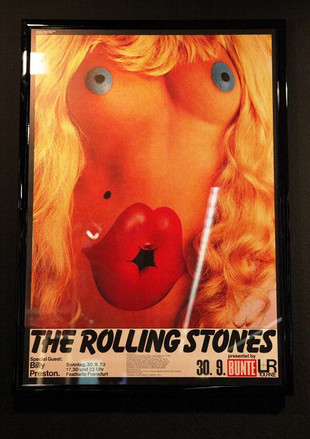

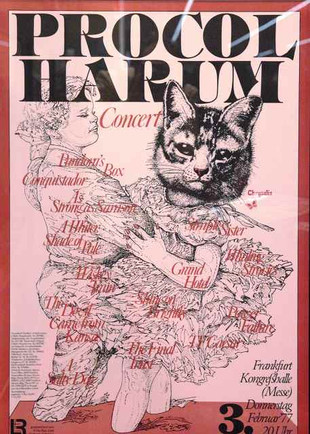

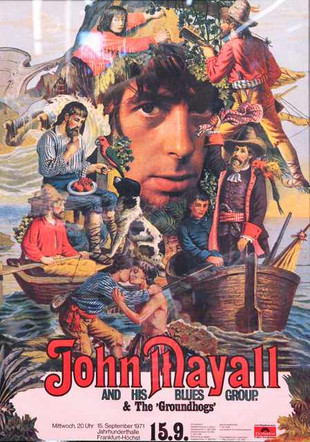

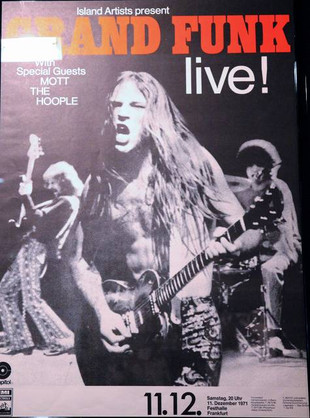

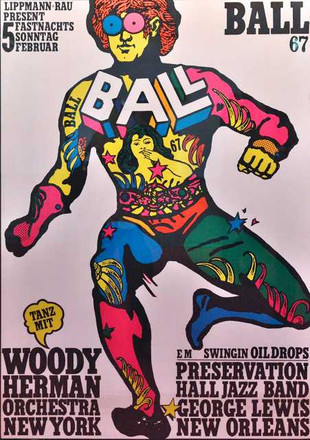

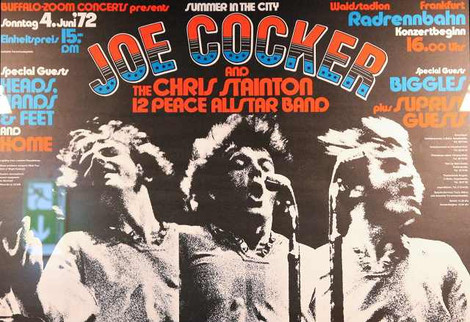

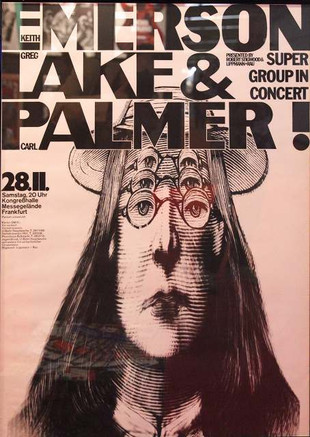

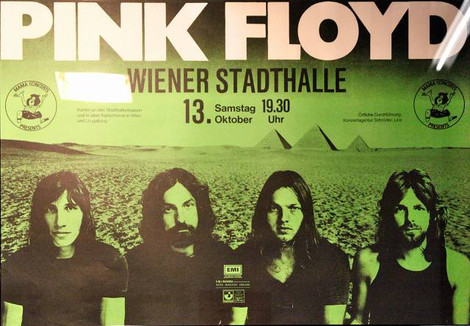

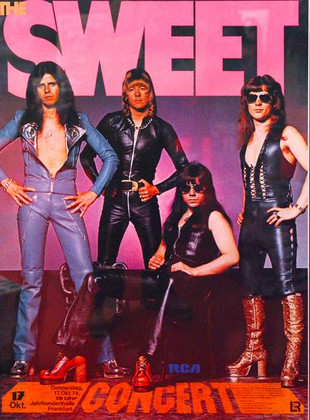

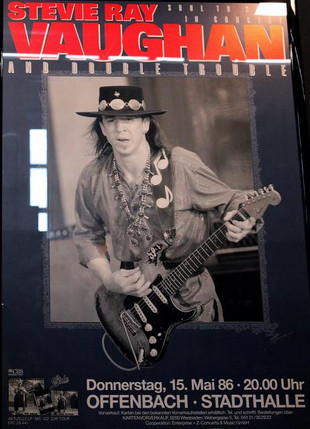

…と思って、後で調べてみたら、このイベントに初めてお邪魔したのは2014年だった。 今回は記念すべき20回目の開催ということで、昔のポスターがロビーに展示されていた。

今回は記念すべき20回目の開催ということで、昔のポスターがロビーに展示されていた。 第1回目は2001年だった。

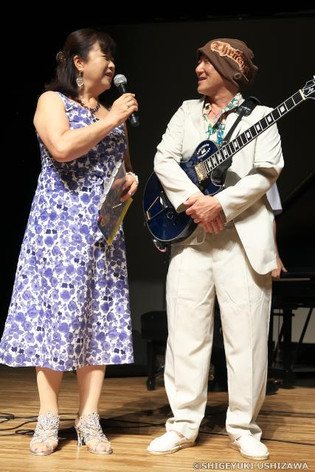

第1回目は2001年だった。 杉本さんと'いわし'の井上さんの似顔絵。

杉本さんと'いわし'の井上さんの似顔絵。 そのお2人、第10回目の2010年には「Soul Coffee」というギター・トリオで出演されていた。

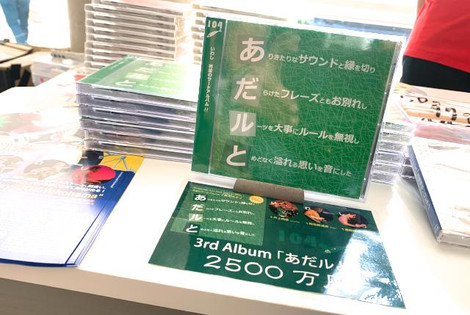

そのお2人、第10回目の2010年には「Soul Coffee」というギター・トリオで出演されていた。 同じロビーの物販コーナー。

同じロビーの物販コーナー。 3枚目のアルバムは2500万円。

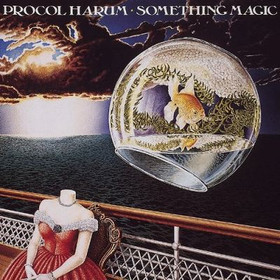

3枚目のアルバムは2500万円。 コチラはズラリと並んだ杉本さんの作品。

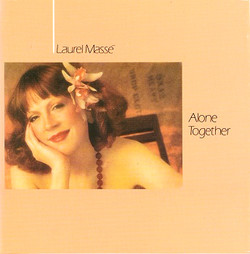

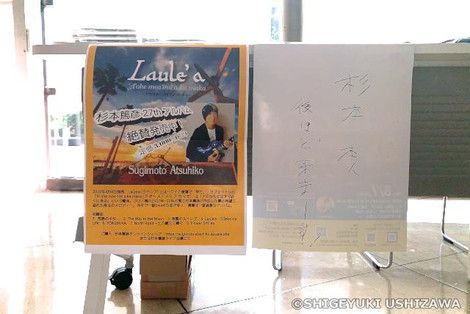

コチラはズラリと並んだ杉本さんの作品。 今回は『Laule'a』という新譜を引っ提げての登場だ。

今回は『Laule'a』という新譜を引っ提げての登場だ。 2番目に登場した’いわし’。

2番目に登場した’いわし’。 演奏はシリアス。

演奏はシリアス。 進藤陽吾

進藤陽吾 和佐田達彦

和佐田達彦 井上尚彦

井上尚彦 ロビーで2500万円で販売しているニュー・アルバム『あだルと』からの曲を織り交ぜつつステージは進行する。

ロビーで2500万円で販売しているニュー・アルバム『あだルと』からの曲を織り交ぜつつステージは進行する。 井上さんはブラシでドラム・ソロを披露。

井上さんはブラシでドラム・ソロを披露。 和佐田さんは自作のバラード「波動」で美しいベースのパフォーマンスを披露した。

和佐田さんは自作のバラード「波動」で美しいベースのパフォーマンスを披露した。 アンコールにウェイン・ショーターの「Pinocchio(ピノキオ)」を取り上げたのにはチョットびっくり。

アンコールにウェイン・ショーターの「Pinocchio(ピノキオ)」を取り上げたのにはチョットびっくり。 以前、和佐田さんは即興で演奏する「SPICE 5」というクインテットをやっていた。

以前、和佐田さんは即興で演奏する「SPICE 5」というクインテットをやっていた。 もちろん’いわし’の3人はピアノ・トリオでバッチリとあの『Nefertiti』の世界を再構築して見せてくれた。

もちろん’いわし’の3人はピアノ・トリオでバッチリとあの『Nefertiti』の世界を再構築して見せてくれた。 ’いわし’の次にステージに上がったの「杉本篤彦バンド」。

’いわし’の次にステージに上がったの「杉本篤彦バンド」。 ウワ!…ビデオ・カメラの設定。

ウワ!…ビデオ・カメラの設定。 今回の杉本さんのステージは直前にリリースした27枚目(!)のアルバム『Laule'a』からの曲で構成した。

今回の杉本さんのステージは直前にリリースした27枚目(!)のアルバム『Laule'a』からの曲で構成した。 1曲目は杉本さんがア・カペラで奏でるアルバム・タイトル曲「Laure'a」。

1曲目は杉本さんがア・カペラで奏でるアルバム・タイトル曲「Laure'a」。 「Laure'a」というのはハワイの言葉で「よろこび」という意味。

「Laure'a」というのはハワイの言葉で「よろこび」という意味。 そしてバンドのメンバーとの演奏の入った。

そしてバンドのメンバーとの演奏の入った。 3年ぶりの葉山のメンバーは…

3年ぶりの葉山のメンバーは… 都啓一

都啓一 江口弘史

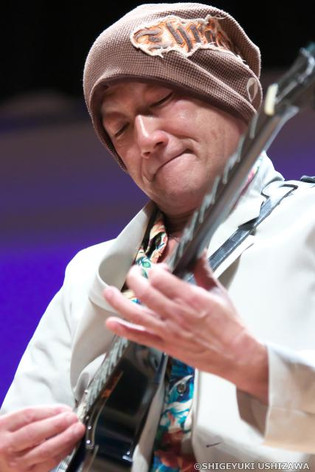

江口弘史 そうる透

そうる透 正岡淳

正岡淳 そして、「杉本=葉山」で忘れちゃイケないのがMarshall。

そして、「杉本=葉山」で忘れちゃイケないのがMarshall。 今回も徹底的にクリーン・サウンドを担保すべく、JVM210Hと1936で臨んだ。

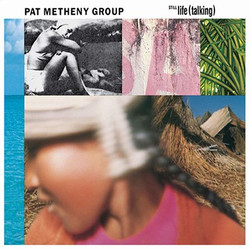

今回も徹底的にクリーン・サウンドを担保すべく、JVM210Hと1936で臨んだ。 パット・メセニーの「Last Train Home」を想起させる1曲なれど、出て来る音は完全に杉本ワールド。

パット・メセニーの「Last Train Home」を想起させる1曲なれど、出て来る音は完全に杉本ワールド。 おお~っと!

おお~っと! 普通、こういうのは盛り上がりが最高潮に達する最後の方にやるもんなんだけど、気前の良い杉本さんはアタマにやっちゃった!

普通、こういうのは盛り上がりが最高潮に達する最後の方にやるもんなんだけど、気前の良い杉本さんはアタマにやっちゃった! 「ガハハハハハハ!やっちまったゼ!」

「ガハハハハハハ!やっちまったゼ!」 「3年ぶりにようやく葉山のJAZZが帰って来ました!

「3年ぶりにようやく葉山のJAZZが帰って来ました! 「次の曲はですね…海に浮かんだ月を見ながらですね…ボクもこういうのを作ってみたいなと思って書いた曲です」

「次の曲はですね…海に浮かんだ月を見ながらですね…ボクもこういうのを作ってみたいなと思って書いた曲です」 つまり「月」をモチーフにした曲を作ったということ。

つまり「月」をモチーフにした曲を作ったということ。 正岡さんのカバサがいい雰囲気を作り出す。

正岡さんのカバサがいい雰囲気を作り出す。 シカゴで研鑽を積んだ江口さん。

シカゴで研鑽を積んだ江口さん。 そして、おなじみ透さん。

そして、おなじみ透さん。 海に浮かんだ月に語り掛けるようにメロディを奏でる杉本さん。

海に浮かんだ月に語り掛けるようにメロディを奏でる杉本さん。 そして、Marshallが出すクリーン・サウンドってつくづく美しいと思う。

そして、Marshallが出すクリーン・サウンドってつくづく美しいと思う。

杉本さんのMC通りのゴキゲンなスイング・チューン。

杉本さんのMC通りのゴキゲンなスイング・チューン。 都さんのソロ!

都さんのソロ! イヤ~、以前にも書いたけど、杉本さんと都さんが大の仲良しだったなんて知らなんだ。

イヤ~、以前にも書いたけど、杉本さんと都さんが大の仲良しだったなんて知らなんだ。 リズム隊も快適にスイング!

リズム隊も快適にスイング! 透さんのスイング・ビートっていいんだよね。

透さんのスイング・ビートっていいんだよね。 杉本さんも快適にソロをキメて見せる。

杉本さんも快適にソロをキメて見せる。 「ありがとうございます。

「ありがとうございます。 曲は「North Road"土方歳三に捧ぐ"」。

曲は「North Road"土方歳三に捧ぐ"」。 函館の地に斃れた幕臣の最期を名人たちが音で描く。

函館の地に斃れた幕臣の最期を名人たちが音で描く。

しかし、今回の杉本さんの姿を拝見していて少しホロっと来ちゃったよ。

しかし、今回の杉本さんの姿を拝見していて少しホロっと来ちゃったよ。 「アーティストの原型」を目の当たりにしている…と思った瞬間感動してしまったワケです。

「アーティストの原型」を目の当たりにしている…と思った瞬間感動してしまったワケです。 最後はもう一度晋道さんのインタビュー。

最後はもう一度晋道さんのインタビュー。 久しぶりの葉山…楽しかったナ。

久しぶりの葉山…楽しかったナ。 今回は帰りに「道の駅」で三浦産のスイカを買って帰ってみた。

今回は帰りに「道の駅」で三浦産のスイカを買って帰ってみた。 スイカって大きければ大きいほど甘くておいしい…というので、この7kgのヤツを選んでみた。

スイカって大きければ大きいほど甘くておいしい…というので、この7kgのヤツを選んでみた。

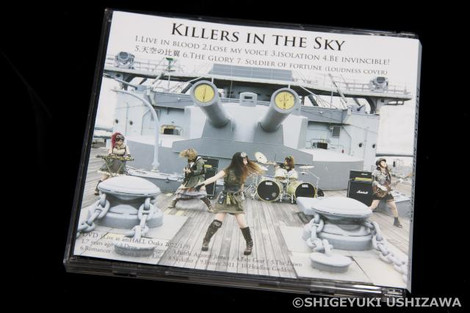

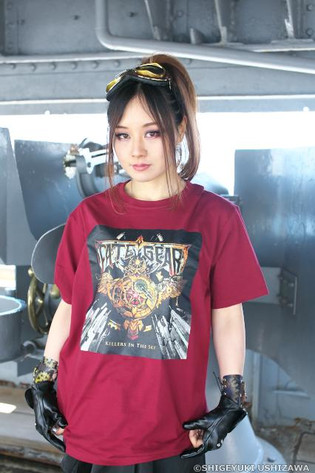

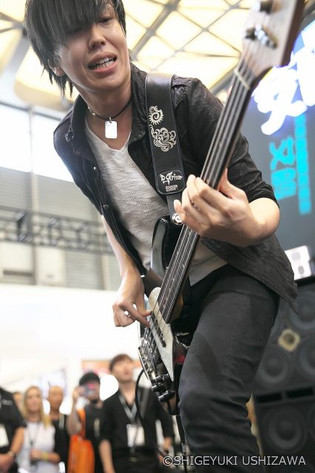

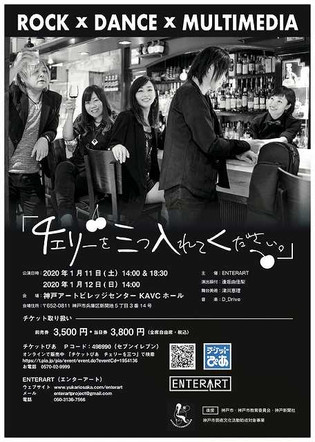

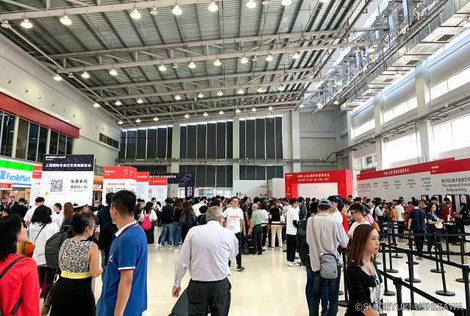

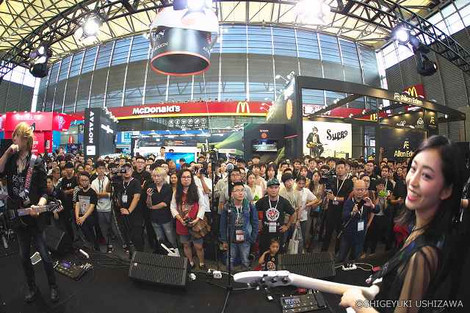

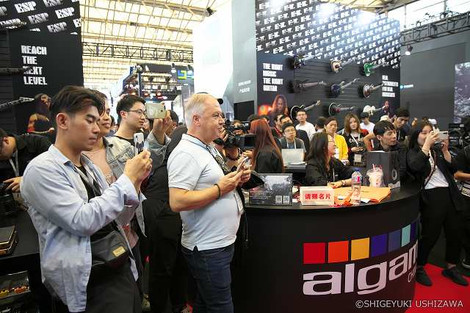

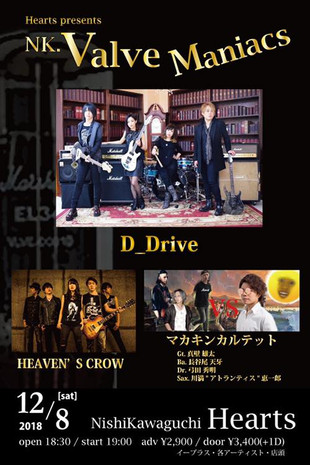

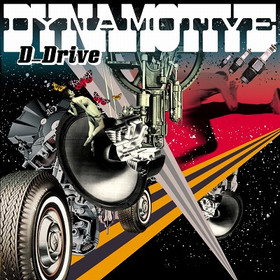

去る8月26日に発売したD_Driveのインターナショナル・アルバム第2弾『DYNAMOTIVE』絶賛発売しております。

去る8月26日に発売したD_Driveのインターナショナル・アルバム第2弾『DYNAMOTIVE』絶賛発売しております。 コチラはリード・チューンのひとつ「だるまさんは転ばない(Red Light, Green Light)」。

コチラはリード・チューンのひとつ「だるまさんは転ばない(Red Light, Green Light)」。 Marshall Music Store JapanでCDをお買い上げのお客様にはMarshallスクエア・ロゴステッカー3枚をプレゼント!

Marshall Music Store JapanでCDをお買い上げのお客様にはMarshallスクエア・ロゴステッカー3枚をプレゼント!