私のフランクフルト <vol.7:スピンオフ~後編>

「スピンオフ」…つまり「番外編」だからネェ、展示してあったポスターをツラっと並べて、「ああ、思い出、思い出」で簡単に終わらせようと思ったんだけど、そうはいかなかった。

書き出すとダメなんよ。止まらなくなっちゃって…。

どうでもいいことばかりなんだけどね~。書き出すと色々なことが目に付いて気になり出しちゃう。

それで内容が膨らみ過ぎて図らずして2本立てになっちゃった。

ま、平成最後の大脱線&ウンチク大作ということで…。

<後編>いきます!

折角のブーム到来を記念して<後編>はQueenから始めるか。

今日も人名とバンド名の固有名詞は全て原語で書き記します。

PLフィルターを持っていなかったので場内の照明やら非常灯が盛大に写り込んでおりますが…。

1980年のドイツ公演時のポスター。

Queenは1980年に2枚のアルバムを発表している。

『The Game』とサウンドトラック盤の『Flash Gordon』で、その関係でFreddie Mercuryは「FLASH」のロゴTシャツを着ているのだろう。

しかし…ナンでこんな写真を使うかね~。

Brian Mayのギターは暖炉のヤツじゃないし、そもそも写真自体がカッコ悪い。Freddieも力いっぱいドラムスのライザーから飛び降りているせいか思いっきり変な顔になってる。

今回もこの後、普段見慣れているアーティストのイメージとはかけ離れたビジュアルを採用しているポスターがゾロゾロ出て来るが、バンド・メンバーが載っているとはいえ、コレもそんな1枚と言えるでしょうな。

別の記事に書いたように、私はQueenに関しては中学生だった頃からアンチだった。

別の記事に書いたように、私はQueenに関しては中学生だった頃からアンチだった。

今でも決してファンではないけれど、避ける必要もなく、アルバムはほとんど持っているし、タマにベスト盤を聴いたりするようになっていた。

ところが!

最近のあの「ボヘラ熱」のおかげで、「ガリレオ」にすらウンザリして来たぞ。

でも、折角だからQueenで思いっきり脱線しよう。(「ボヘラ熱」なんて言うと、ホントにありそうな疫病の名前みたいだ)

アルバム『The Game』からのヒット曲といえば「Crazy Little Thing Called Love」でしょう?

それと「Another One Bites the Dust」。

映画『ボヘラ』でもディーコン・ジョンがメンバーの前であのベース・リフを誇らしげに披露して盛り上がっていた。

この「Another One~」をシングル・カットするように勧めたのはアメリカ・ツアーのLA公演を観に来ていたマイコーなんだってね。

なんかマイコーの気持ちがすごくわかるような気がするな。「フォウ!」って。

で、Queenのアルバムのジャケットには「No Synthesizers!」という断り書きが入っていたのだが、とうとう使っちゃったんだね~。

『The Game』からこの「No Synthesizers!」の断り書きが消えたのだそうだ。

下は実際の『A Night at the Opera』のジャケットの内側にあるクレジット。

健気だな~、Queenは!ね、チャンと「No Synthesizers!」って記してある。

ナンカQueenが好きになってきた。

アータ、シンセサイザーがナニよ!

チョットFreddie、今のバンドさんたちを見てこらんよ!

桜じゃあるまいし「同期」とか言って、ステージに弾き手が居ないのにもかかわらず、ピアノやアコギの音が聴こえて来るんだぜ!

「♪ママ~!」じゃ済まされませんよ。

ま、アナクロニズムと思わば思え。私はロックが本当にロックだった時代の美徳と魅力を忘れないようにしているだけなのだ。

ところで、このアルバム、「TRIDENT AUDIO PRODUCTIONS LTD」のロゴが入っている割にはTrident Studioを使ってないのね?

Trident Studioは『名所めぐり』でやったのでコチラをご覧あれ。

↓ ↓ ↓

【イギリス-ロック名所めぐり】 ソーホー周辺 その2

クレジットの「Recorded at」のところにある「Sarm」というのは、アンティークのマーケットが開かれることでその名前がよく知られているポートベロー・マーケットにほど近いラドブローク・グローヴというところにあるレコーディング・スタジオ。

クレジットの「Recorded at」のところにある「Sarm」というのは、アンティークのマーケットが開かれることでその名前がよく知られているポートベロー・マーケットにほど近いラドブローク・グローヴというところにあるレコーディング・スタジオ。

下がその「Sarm West Studios」。「♪ママ~」もココで録音された。元は教会だった建物。

だからあの映画でRogerが「ガリレオって誰?」ってのもココでやったことになる。

私はそれよりも~…Jethro Tullの『Aqualung』やLed Zeppelinの『Four Stickers(「IV」のこと)』がココで録音されたということを知っていて、訪れた時はチョット感動したよね。

Queenは「We Are the Champions」を含む『News of the World』をこのスタジオで録音した。 「Roundhouse」はコレ。

「Roundhouse」はコレ。

元々は列車の円形操車場だったカムデン・タウンに近いチョーク・ファームにあるホール。

ココを借り切ってレコーディングしたんだね。

この2つはいつか『名所めぐり』で詳しくやるつもり。

チョット話は戻って…。

チョット話は戻って…。

『The Game』なんだけど、前にも書いたけど、当時一部の連中は「メンコ」って呼んでたな。

メンコにもいろいろと種類があって、「丸メン」、「蝋メン」、そして『The Game』みたいにピカピカ光っているヤツを「銀メン」と呼んでいた。

あ、そんなことはどうでもいい。

このアルバムのヒット曲「Another One Bites the Dust」ね。

「もうひとりが砂を噛む」…どういう意味なのかズッと謎に思っていた。

すごくよく覚えているんだけど、あるアコギ・メーカーの仕事でサンディエゴに行った時のこと。

この曲がカーラジオから流れて来て、現地の人がそれに合わせて歌っていたので、そのタイトルの意味を教えてくれと頼んだ。

「ブッ倒れる」という意味であることはわかったんだけど、どうして砂を噛むのかがわからなかった。

その人の説明によると、「倒れると地面に顔がくっつくだろ?その時に砂を噛んじゃうんだよ」みたいなことを言っていた。

そして、フランクフルト。

このシリーズのどこかで書いたと思うんだけど、私はFrankfurt Musik MesseのMarshallのブースに常駐して雑用を手伝う傍ら、ネイティブしか使わないナマのイギリス英語を色々と教わるのを常にしていた。

教わったことを私が首から下げたメモ帳に熱心に書き記しているのを見ているウチに、みんなもそれを面白がって色々と積極的に教えてくれるようになった。

残念ながらナニを教わったのかはほとんど覚えていないんだけどね…。

それでも印象に残って頭に刻み込まれた表現がいくつかあって、そのひとつが「shit faced」という表現。

コレはアメリカでも言うのかな?

下品ですが、「shit」といえば「お小水」のこと…イヤ、本当は「ションベン」という意味でしょ?

すると「shit faced」は「ションベンの顔をした」という意味の形容詞になる。「ションベンづら」というヤツ…失敬。

どういう意味かというと、「ベロンベロンに酔っ払っている」という意味。

ナゼそういう意味になるんだろう?

教えてくれたヤツの説明によると、「ベロンベロンに酔っ払って倒れるだろ?それでオシッコまみれになっちゃうんだよ」って「Another one bites the dust」と同じじゃん!

「shit」がいいか、「dust」がいいか、それはアナタ次第です。

いずれにしても私はこうやって英語の勉強をしてきました。

ちなみに「bite the dust」は「死ぬ」という意味もあるからね。

ところで私は今、上機嫌であ~る。

それはまたまたロンドンのロック名所をいくつか発見したからであ~る。

またそれらを訪れるのが楽しみなのだ。

Queenおわり。

コレと来たら一体ナンだ?

コレと来たら一体ナンだ?

どうしてコレがThe Whoなのでしょうか?

1976年2月のミュンヘンのショウ。

例によってスペシャル・ゲストという名の前座はSteve Gibbons Band。

Steve Gibbonsは60年代から現在まで活動しているバーミンガム出身のシンガーソングライター。Jeff Lynneがいなくなった後のThe Idle Raceに在籍していた。

この1976年頃はThe Whoの元のマネージャーが面倒をみていた関係で、Steve Gibbons BandはThe Whoと行動を共にさせてもらっていたようだ。

キャリアを見るとスゴイよ、アメリカにも行っていてLittle Feat, Lynyrd Skynyrd, Electric Light Orchestra, The J. Geils Band, Rufus, Nils Lofgrenなんかと同じステージに立っていたっていうんだから。

そういえばニルス・ロフグレンなんてどうしてるのかね?

The Whoはこのポスターのコンサートの4ヶ月前に『The Who by Numbers』を発表しているので、そのレコ発公演ということになろうか?

The Whoがこの時期に何回ヨーロッパ・ツアーをしたのかはわからないが、この1976年の後、Pete Townshendは家族と一緒に時を過ごした。

The Whoがこの時期に何回ヨーロッパ・ツアーをしたのかはわからないが、この1976年の後、Pete Townshendは家族と一緒に時を過ごした。

その頃、ビートルズやThe Rolling Stonesの元マネージャーのAllen Kleinが自分の曲の権利を買っていたことを発見。

当然モメたが、何とか問題は解決。でもまたいつKleinの魔の手が伸びるともわからず、Peteは精神的におかしくなっちゃったそうだ。

そんな折、オックスフォード・ストリートの有名なライブハウスSpeakeasyに行ってSex PistolsのメンバーやThe Whoのファンとワイワイ楽しくやっていたが、Peteがヘロヘロだったんろうね。

そこにいた警官にこう咎められた「ダレだ、お前は?」。

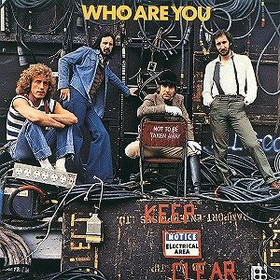

このことが『The Who by Numbers』以来3年ぶりにリリースすることになった1978年のアルバム『Who Are You』のタイトル・ソングができたキッカケとなったそうだ。

1977年の9月にはPeteが近い将来はThe Whoがライブ活動をしないことを発表。Roger Daltreyもそれに同意。

Keith Moonの健康状態が思わしくなく、とてもツアーなどできる状態ではなかったのだ。

しかしこの年、1回だけライブを演ったのが12月15日のこと。

場所はもう何回もMarshall Blogに登場しているロンドン、キルバーンのThe Gaumont State Cinema。 その模様がドキュメンタリーになったのが『The Kids Are Alright』。

その模様がドキュメンタリーになったのが『The Kids Are Alright』。

字幕にはなっていないが、Jim Marshallのお店のことをPeteがテレビ・インタビューで口にしていることも過去に何度か書いた。 その『The Kids Are Alright』の撮影のライブのひと月後、The Whoは『Who Are You』の制作に取り掛かるが、keithのドラミングが非常にマズく、RogerとJohnはKeithをクビにするつもりだったらしい。

その『The Kids Are Alright』の撮影のライブのひと月後、The Whoは『Who Are You』の制作に取り掛かるが、keithのドラミングが非常にマズく、RogerとJohnはKeithをクビにするつもりだったらしい。

「Music Must Change」という曲の6/8拍子が叩けなかったというのだ。

その後、『The Kids Are Alright』のために行った撮影がKeithの最後のパフォーマンスとなった。

『Who Are You』のジャケット。

Keithが座っているディレクター・チェアの背もたれには「NOT TO BE TAKEN AWAY」と書いてある。

1978年9月7日、『Who Are You』のリリースから20日後、Keithはハイドパーク・コーナーにある下の写真のフラットで32年の生涯を閉じた。

1978年9月7日、『Who Are You』のリリースから20日後、Keithはハイドパーク・コーナーにある下の写真のフラットで32年の生涯を閉じた。

「NOT TO BE TAKEN AWAY(持ち出し禁止)」とイスに書いてあったのに…。

最終的に何が言いたかったのかというと、1976年のツアーのThe Whoを観た人は超ラッキーだったな…と。

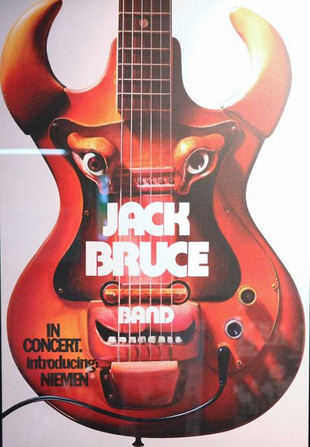

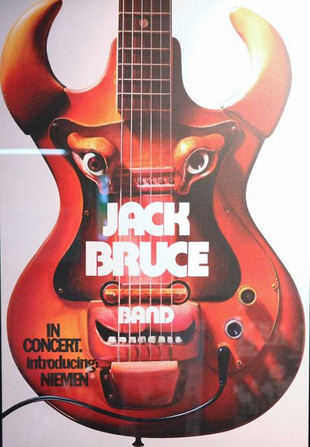

次はJack Bruce。

次はJack Bruce。

しかし、ヒドいイメージだよね~。

コレのどこがJack Bruceなんだろうか?しかも、コレってギターだぜ。

<前編>にも書いたけど、こういう催し物の告知ポスターやチラシって、開催の日付は入っているんだけど、案外「年」が入っていないことが多いんだよね。

コレなんかはヒドイことに、日付すら入っていない。

こんなんで告知の役割を果たせるのかね?

でも、いい名前が入ってる。

「Introducing」として、Niemen(ニーメン)が登場しているのだ。

Jack BruceとNiemenって何か関係があったのかな?

Jackファンの方々には申し訳ないのですが、話はNiemenに移らせて頂きます。

Czesław Niemenは1960年代から活動するポーランドのシンガーソングライター&キーボーズ奏者。ファースト・ネームは「チェズロー」とか「チェスワフ」と文物には表記されている。

Czesław Niemenは1960年代から活動するポーランドのシンガーソングライター&キーボーズ奏者。ファースト・ネームは「チェズロー」とか「チェスワフ」と文物には表記されている。

「c」、「j」、「k」、「z」だらけでポーランド人の名前を解読するのは本当に難しい。この人の場合、そもそも「l」に斜め横棒が入った「ł」なんて馴染みのない文字が入ってるもんね。

大文字が「Ł」で小文字が「ł」。

やはり「L」の親戚なんだけど「w(ワ)」って発音するんだって。だから「Czesław 」は「チェスワフ」が正しいのだろう。

この斜めの横棒は「クレスカ」といって、「´」が正しい表記。

「Ć」、「Ń」、「Ś」、「Ź」、「Ł」と5つの文字にだけ付いて発音に変化をもたらすのだそうだ。

チョットごめんね、こんな脱線するつもりじゃなかったんだけど、こういうの好きなもんで…。

このポーランド語っていうのは音だけ聞いていればロシア語にソックリだよね。

ロシア語を少し話すことができるアメリカ人の友人がいて、「英語のネイティブ・スピーカーがロシア語を勉強するのは比較的ラクなんだよ。文法であまり苦労せずに、単語を覚えさえすれば結構イケるんだ」と言っていた。

でも、Ф、Щ、Жとかあのキテレツなキリル文字ってヤツがね~。大黒屋光太夫は、江戸時代、10年のロシアでの抑留生活で読み書きまでマスターして帰って来たんだからスゴイ。

その点、ポーランド語はアルファベットに毛の生えたようなものだからまだとっつき易い感じがある。

そこで!

「Effective Language Learning」というウェブサイトの中に「Language Difficulty Ranking(言語の難易度ランキング)」というモノを発見。

調査の対象は英語のネイティブ・スピーカーなので、我々の感覚からはチョットずれるところがあるかも知れないがおもしろい。

習得するまでのおおまかな時間を週で表してその難易度を比較しているんだけど、一番チョロイヤツが23~24週間のコースで、マスターできそうなのは;

デンマーク語、オランダ語、フランス語、イタリア語、ノルウェイ語、ポルトガル語、ルーマニア語、スペイン語、スウェーデン語…だって。

マジかよ。

ま、使っている文字が基本的に同じということからして我々とはスタート地点が大きく違うからね。

言語自体が英語に近く、関連性も高いのだそうだ。そもそも英語はこういう外国の単語をたくさん吸収してできているので、我々に比べれば語彙で苦労することが少なく、ある程度勘で喋ることもできるだろう。

次が30週間で、意外にもドイツ語。

それでも「英語に似ている」として難易度を低くとらえている。まぁ、そうでしょう。

その次が36週かかるとして、インドネシア語、マレーシア語、スワヒリ語だって。

英語とは言語体系と文化が違うのだそうだ。見りゃわかる。

そして、同じランクが圧倒的に多いのが44週間コース。

モンゴル語だのタガログ語、シンハラ語、ベンガル語に混ざって、ロシアをはじめとした東ヨーロッパからバルカン方面の国々の言語がズラリとランクされている。

もちろん、ポーランド語も入ってる。

そんなもんなのか。

さて、我が日本語はどうかというと…。

88週間ということで見事、「英語のネイティブ・スピーカーにとってもっとも習得が厄介な言語」のひとつにランクされました~!

「もう例外的にムズカシイ」って言われている。

パチパチパチパチパチ!ざまぁみろ、ネイティブ!

このランクには他に、アラビア系言語、中国語、韓国語が入っているんだけど、その中で日本語はとりわけ「習得がズカシイ言語」になっている。

つまり、英語を母国語、あるい共通語として話している人口が世界で一番多いとすれば、世界一ムズカシイ言語は日本語ということになる。

それを自由に話している我々って…天才?

その天才が何年勉強していても英語で苦労しているってのはどういうことだ?

イヤ、理由は簡単。

日常の生活で英語を使う機会がまったくなく、「必要がない」から習得する努力をしていないだけの話………おいチョット待てよ!英語のネイティブにとって日本語ってシンハラ語よりムズカシイのかよ!

シンハラ語ってコレだぜ!スリランカの言葉。

文字のデザインが丸っこくて実に可愛いらしい。

でもね、文法的に世界で一番ムズカシイ言葉はフィンランド語だという話を聞いたことがある。

でもね、文法的に世界で一番ムズカシイ言葉はフィンランド語だという話を聞いたことがある。

時制や目的語に合わせて動詞の格変化が100通りあるとか。

日本語が一番いいわ。

だから「ハンパない」なんて汚い言葉は使っちゃイケません!

さて、Niemenさん、お待ちどうさまでした。

Niemenはプログレッシブ・ロックのカテゴリーで紹介される人で、この1970年の『Enigmatic』というアルバムがよく知られている。

でもそんなにプログレっぽくはなくて、むしろNiemenのソウルフルな声を味わう感じ?

チョット驚いたのはこのアルバムにヴァイオリニストのMichael Urbaniakが参加しているんだよね。

Michael Urbaniak(マイケル・ウルバニアク)に詳しいワケではないんだけど、Larry Coryellと共演した『A Quiet Day in Spring』というアルバムが好きでしてね。

Michael Urbaniak(マイケル・ウルバニアク)に詳しいワケではないんだけど、Larry Coryellと共演した『A Quiet Day in Spring』というアルバムが好きでしてね。

コレの1曲目「 Rue Gregoire Du Tour(リュ・グレゴワ・デュ・トゥワ)」というLarryの曲が究極的に美しい。

コレはパリのどこかの通りの名前なのかな?

今から30年チョット前、香津美さんとLarry Coryellが演奏しているのをラジオで聴いて一発で好きになった。

Urbaniakは他にも何枚かSteepleChaseにストレートアヘッドなジャズのリーダー・アルバムを吹き込んでいるけど、マァ取り立てて書くほどの内容ではないかな。

またNiemenに戻って…コレは1969年の『Czy mnie jeszcze pamiętasz?』…読めない。

またNiemenに戻って…コレは1969年の『Czy mnie jeszcze pamiętasz?』…読めない。

コレなんかももうゼンゼンR&Bとかオールド・ポップスという感じでプログレのテイストは全く感じさせない。

でもね…

コレはやり過ぎだろう~!

コレはやり過ぎだろう~!

コチラがオリジナルですよ。

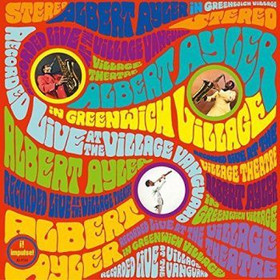

Albert Aylerの1967年のライブ盤『In Greenwich Village』。

こっちはコッテコテのフリー・ジャズね。

そんなNiemenなんだけど…。

そんなNiemenなんだけど…。

ナニが起こったのかは知らないが、この1975年の『Niemen Aerolit』というアルバムが非の打ちどころがない最高のプログレなのだ。

カッコいいことこの上なし。

正直、今回コレを書いていて初めて聴いた。

ここ数年、現代&近代クラシックの楽しみを知ってからというもの、あんなに大好きだったプログレッシブ・ロックが全くツマらなくなちゃっていたんだけど、コレにはブッ飛んだ!

「オジさん、チョット教えて…プログレッシブ・ロックってどういうの?」と訊かれたら胸を張ってこのアルバムを推薦してもいいわ。

「Aerolit」というのはバンド名なのか…。

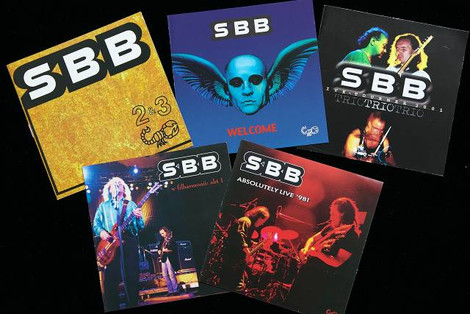

このアルバムの前、1973年頃までNiemenのバック・バンドを務めていたのがSBB。

このアルバムの前、1973年頃までNiemenのバック・バンドを務めていたのがSBB。

SBBは「Search, Break & Build」の略らしい。まるでゼネコンだな。

ポーランドを代表するプログレッシブ・ロックのトリオ・チームなんだけど、このバンド、ベースレスなんだよね。

夢中になるほど好きなワケじゃないんだけど、気になって何となく買っちゃうんだよね。

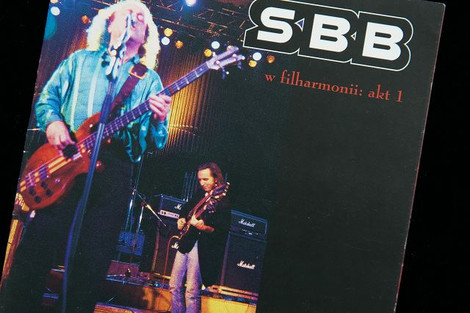

このライブ盤なんかはジャケ買いに近いかな。

このライブ盤なんかはジャケ買いに近いかな。

だって、ギタリストの後ろ…JCM900 4100と1960Aなんだもん。

絶対この人たちいい人たちだよ。

そして、驚いたことに、どういう風の吹き回しかはわからないが、このバンドにはかつてPaul Werticoが在籍していたようだ。

WerticoはPat Metheny Groupのドラマーだった人。何回か観たけど、とてもいいドラマーだった。

ポーランドといえば、ショパンの国だもんね…というか、私にとってはクシシュトフ・ペンデレツキの国なんだな。

アウシュビッツも見学したいと思っていて、いつか行ってみたい国のひとつだ。

さて、話はJack Bruceのポスターに戻る。

さて、話はJack Bruceのポスターに戻る。

もう一回出すか。

コレね。

このポスターのデザインは<前編>で紹介したGunther Kieserという人。

上のThe Whoも同様。確かにタッチが同じだ。 この人、売れっ子だったようで、こんなポスターも手掛けている。

この人、売れっ子だったようで、こんなポスターも手掛けている。

1969年のシュトゥットガルトのJimi Hendrix Experience。

ドイツには行ったんだね。

ジミヘンとプレスリーは日本には来なかったもんね。でもビートルズが来ているのはスゴイ。

The Tubesもあった。

The Tubesもあった。

1978年だから『What Do You Want from Live』のレコ発か?

「ハマースミス」の時にも書いたけどThe Tubesだけは観ておけばヨカッタ。

来たんだもん、日本に~!

こっちは1977年の初来日公演を観た。

こっちは1977年の初来日公演を観た。

実は、LPもCDもKISSの音源はウチには1枚もない。人生で買ったことがないのだから当然だ。

私が中学2年の時、「Detroit Rock City」が流行していたんだけど、私はちょっとダメだった。

決してキライではなかったんだけど、もっとこう、ヒネッたヤツがいいというか…、ムズカシイ方がいい…というか。

そう、わかり易すぎたんだね。

でもコンサートは違った。

最高にキレイでカッコよかった。

KISSの音楽には何の興味も湧かなかったが、KISSはロック・コンサ―トの楽しさを教えてくれた。

このポスター、「The American Supergroup」なんてドイツ語式のキャッチ・コピーが入っているけど、そんなこと書かなくたって先刻承知でしょう?

1980年ですよ。

この感覚がおもしろい。

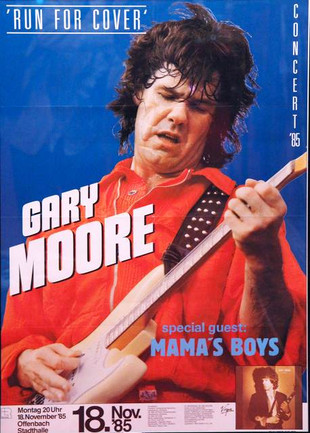

1985年のオッフェンバッハのGary Moore。

1985年のオッフェンバッハのGary Moore。

『Run for Cover』のレコ発ライブだったんだろうね。

Gary Mooreの名前を初めて知ったのはCollosseum IIの『War Dance』はリリースされた時だった。

だから1977年ぐらいか。

多分、秋葉原の石丸電気のレコード館店員のお兄さんに教わったんだろうな。

「このギャリー・ムーアってギタリストはスゴイよ」ってんで買って聴いたんだと思う。

確かに昔は「ギャリー・ムーア」って表記をしていた。

でも、イギリスではコレが正しくて、実際にMarshallにGaryという人が2人いるが、私は現地の方式に倣って「ゲェァリー」みたいにして名前を呼んでいる。「ムーア」は「モー」ね。

「ゲェアリー・モー」みたいな感じが正しい発音。

「コリャ、スゴイ!」ってんで『Back in the Street』が出た時は、その日に買いに行ったよね。

その後、私がジャズに偏って行ったこともあって、ゲェアリーがメタル路線になってからは全く聴かなくなっちゃったけど、ブルース路線は結構好きだった。

それで、20年以上ぶりにそのブルース・セットで来日した時、Marshall経由でGaryのスタッフから私に連絡が入った。

Garyの使っている1959の調子が悪いので修理をして欲しい…という。

JCBホール(現Tokyo Come City Hall )までよろこんで取りに行って、修理してもらって、またタクシーで配達した。

お礼にピックもらっちゃって…コレはうれしかったネェ。

しかし驚いたのはGaryのギターの音の大きさよ!

私の人生で一番デカいギターの音だった。Blue Cheerでも復活しない限り、この記録は誰も破れないだろう。

昔、Ted Nugentが「世界一音の大きなコンサート」とか言っていて、武道館で観たけど、あんなのGaryのギターの音量に比べればまさに「蚊のなくような音」だったよ。

役得で本番中にGaryのMarshallの真ん前で音を聴かせてもらったが、もうドラムスの音なんかほとんど聞こえなかった。

それどころか、脳みそがギターの音に共振してしまうのか、ギターの他にもうひとつ音が聞こえてきちゃう。

でも、クランチまで行くか行かないかの音に深めにリバーブをかけたそのサウンドは美しいとしか言いようがない。

言っておきますが、全く市販の1959SLPと同じですからね。

やっぱりいい音を作るのはアンプの改造なんかじゃなくて「指」なんですよ。

次回はハードロックのセットでまた日本に戻ってくる…なんて言われていたが、Garyはほどなくしてスペインで客死してしまった。

私はその7月前、ロンドンでGaryのハードロック・セットを観た。

やっぱり1959を並べていてね、音はデカかった。

その時のレポートはコチラ。

Garyが住んでいたブライトンの行きつけの楽器屋ってのにも行ったっけ。

それはコチラ。

しかし、ツマらないデザインのポスターだね。

これならGunther Kieserさんの妙なイラストの方がいいわ。

Mama's Boysというのは知らなかったけど、アイルランドのバンドだそうだ。Garyのキモ入りだったのかな?

ちなみに「Gary」って一般的なニックネームを「Gaz」っていうのよ。

ゲェアリーでもうひとつ。

ゲェアリーでもうひとつ。

それはアルバム・タイトルの『Run for Cover』。

コレは「安全な場所にサッサと非難する」という意味らしい。

「らしい」いうのは、私が認識していた意味とズレがあったものだから…。

私はこの表現を下のヒッチコックの本で知った。

フランソワ・トリュフォーが尊敬するアルフレッド・ヒッチコックに色んな質問をするインタビュー本だが、何回かヒッチコックが「そういう時は『Run for Cover』じゃよ」みたいなことを言っている…ように記憶している。

何か失敗したり、行き詰ったりしたら必ず「Run for Cover」するべき。つまり「最初に戻って考える」ということを「Run for Cover」と言っていて、「なるほど、そういう意味か…」と覚えてしまったんだネェ。

「Too Close to Comfort」というジャズのスタンダードがあって、こんな箇所が出て来る;

One thing leads to another, too late to run for cover

She's much too close for comfort now

これだと両方の意味に取れるんだよナァ。

すなわち、「一番最初が一番安全なところ」ということかね?

ヒッチコックで記事を書きたいナァ。でもMarshallは関係ないもんな~。

あ、でもヒッチコックは元々イギリス人なんだけど、確か生家がアールズコートだったような…そうするとFreddie Mercuryの家が近いので縁がある?…あ、QueenはMarshallじゃないんだった!助けてママ~!

ブースに展示してあるのはホ~ンの一部で、こうしてサムネイルにして自分のところの商品を紹介していた。

ブースに展示してあるのはホ~ンの一部で、こうしてサムネイルにして自分のところの商品を紹介していた。

こういうのを見るとまずチェックするのは当然Frank Zappa。

この「Chunga」のヤツは欲しいナァ。

Frankie Miller、Genesis、Fleetwood Mac、Free…色んなバンドがイギリスやアメリカから日常的にジャンジャンとドイツに来ていたことがわかる。

こういうのを見ると、やっぱり日本は世界のハズレなんだと感じるナァ。

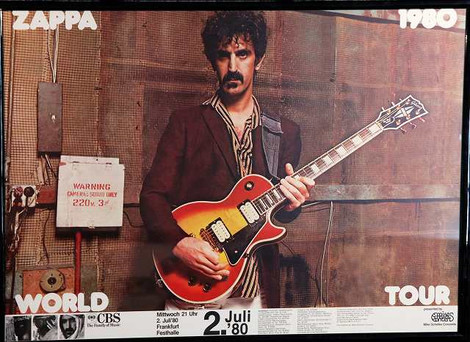

最後にそのFrank Zappaで〆ます。

最後にそのFrank Zappaで〆ます。

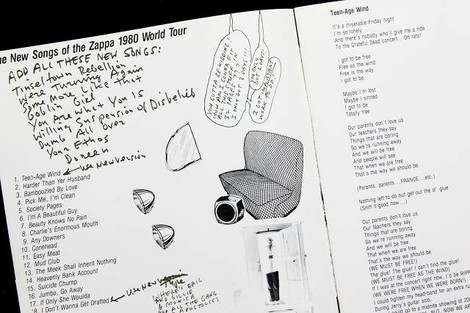

1980年7月2日のフランクフルト。

参加メンバーはこんな感じ。

参加メンバーはこんな感じ。

Steve Vai(下段中央)が若い。

Vinnie(右下)もまだこんなだもん!

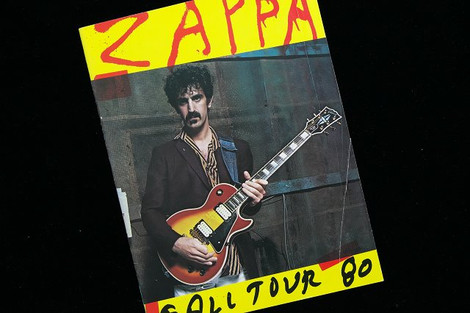

え、コレはナニかって?

この80年のツアーのプログラムなの。

この80年のツアーのプログラムなの。

もうコレもいつ買ったのかナァ?

やっぱり30年ぐらい前か?

このプログラムの内容が実に親切。

このプログラムの内容が実に親切。

ロック史に残る大名盤『Shiek Yerbouti』のように、Zappaはライブで録音した音源に手を加えてスタジオ・アルバムを作る手法を採ったので、コンサートでは誰も聴いたことがない曲を演奏することが多かった。

そこで、このプログラムには「1980年のワールド・ツアーで演奏する新曲です」と曲のリストとその歌詞を掲載しているんだな。

この時の新曲は、後に『Tinseltown Rebellion』と『You Are What You Is』に収録された作品たち。

いくら歌詞を教えてもらっても、初めて聴く曲たちなので、少なくとも一緒に歌ったりすることは不可能なんだけどね。

プログラムの中はいかにもCal Schenkel風のデザインになっていて、どこから見つけて来たんだか、昭和30年代ぐらいの女性の下着の広告や「バストクリーム」とかいう商品の広告がコラージュされている。

プログラムの中はいかにもCal Schenkel風のデザインになっていて、どこから見つけて来たんだか、昭和30年代ぐらいの女性の下着の広告や「バストクリーム」とかいう商品の広告がコラージュされている。

…と、まぁこんな具合で、2003年から2011年まで、11年の間に経験した私のフランクフルトの思い出はコレでおしまい。

…と、まぁこんな具合で、2003年から2011年まで、11年の間に経験した私のフランクフルトの思い出はコレでおしまい。

Jim Marshallと共に時間を過ごしたり、ポリツァイにお世話になったり、本当に色々なことがあった。

外国人とドップリ同じ時間を費やし、様々なことを教わったりもした。

ずいぶんみんなに可愛がってもらったし、とにかくいつも楽しかった。

もちろん人一倍仕事もした。

でも、初めて行った時から16年近く経って、歳を取ったせいであろうか…もういいわ。

でも、初めて行った時から16年近く経って、歳を取ったせいであろうか…もういいわ。

今アレをやっていたらもうツライ思い出ばっかりになってしまうかも知れない。

そういう意味では、若くもなく、さりとて年寄りでもない人生で最良のタイミングに参加させてもらったと思う。

それでもココに書けなかったことや、書かなかったことも結構あったんだけどね。

そういうのはバッサリとカットした形でMarshall Blogに半永久的に思い出を残しておくことになった。

最後までお付き合い頂き誠にありがとうございました。

最後までお付き合い頂き誠にありがとうございました。

さらばフランクフルト!

(敬称略 2011年3月 Frankfurut Musik Messeにて撮影)