【イギリス-ロック名所めぐり】vol.33~ハマースミスが好きだった <後編>

今回の記事は、<前編>が我ながら納得の出来でスッカリ気を良くしている。

書いていてとても楽しかった。

こうして「うまく書けた!」とスカッとするのは、本編の内容がうまく書けた時はもちろんなんだけど、特に脱線がうまくいった時なんだよね。

そして「脱線がうまくできた!」と合点がいくのは、自然に本題から離れて、行き先の内容に意味があって、何やらタメになって、スムースに本題に戻れた時かな?

タマにコレがあるから止められない。

「誰かのタメになるか」なんてのは知ったこっちゃない。

自分が興味を持って、楽しく調べることができる事柄ならなんでもいい。

ナンダカンダでこのMarshall Blogを10年やっているけど、文章を書くのがキライではない私でもサスガにウンザリしてしまうことがあるんですわ。

そういう時はどうするかと言うと…文章を書くに限る。

つまり書きたいことを自由に書いてウサを晴らす。

読まされる方はタマったもんじゃないでしょうけど、コレが最良のカタルシスなんですな。

だから脱線は許してね。

ところで、この「カタルシス」という言葉は「瀉血(しゃけつ)」を意味するんですってね。

瀉血というのは、中世ヨーロッパで流行した病気の万能治療法のひとつ。

とにかく血をジャンジャン流して、血液と一緒に病気の悪い成分を体内から放出しちゃおうぜ!…という、原始的かつ乱暴極まりない治療法のこと。

この施術を受けて出血多量で死んでしまった患者も少なくなかったとか…。

そりゃそうでしょう!

ハラ痛でトイレに駆け込むじゃあるまいし、「出せばいい」というもんじゃない。

瀉血については下の『代替医療のトリック』という本に詳しい。

この本、以前CODEの時に紹介した『暗号解読』というヤケクソに面白い本を書いたサイモン・シンというイギリス人が共著していたので買って読んでみた。

でも途中で挫折した。

読んでいるうちにムズかしくなってきてイヤになっちゃったの。 ちなみに…下は長崎の川原慶賀という人の作品。

ちなみに…下は長崎の川原慶賀という人の作品。

慶賀はシーボルトに付き添って江戸への道中をスケッチし、後の「シーボルト事件」の時に長崎奉行所からコッテリ絞られた長崎の有名な画家。

この絵がまさにシーボルトが患者に瀉血を施しているところ。

患者の表情から察するにこの術式はかなり痛そうだな。 こんな本もある。

こんな本もある。

慶賀がシーボルトに付き添って江戸へ上る話。

期待していたのとはチト異なる内容だったが、マァ、最後まで読んだ。 ところで、昔はどんな本でも一旦読み出したらどんなに難しくても、内容がわからなくても、歯を食いしばって辛抱強く最後まで読んだものだけど、今はそんなことはしない。

ところで、昔はどんな本でも一旦読み出したらどんなに難しくても、内容がわからなくても、歯を食いしばって辛抱強く最後まで読んだものだけど、今はそんなことはしない。

読んでいてイヤになったら、ナンのためらいもなくスパっと止めて他の本に鞍替えする。

自分のプラスになるところまで読んで、マイナスになる部分は切り捨てた…と解釈して潔く諦めちゃう。

内容の難度だけでなく、文章のリズムが気に喰わないとか、言葉遣いが性に合わないとか、活字の級数が低いとか、理由は何でもいい。

イヤならサッサと止める。

もう人生の残された時間に余裕がないからね。

自分が買った本ぐらいは好きなように読ませて頂くさ。

しかし…こんな仕事をしていてつくづく思うんだけど、「本」というのは思い浮かんだヤツがいつでも即座に取り出せるようにしておかないと意味がないね。

読んだ内容を1回ですべて頭の中に入れることができるのであれば問題ないけど、そんなことは不可能にキマってる。

それゆえ調べごとをする時には読んだ本の中から目的とする情報を引っ張り出す必要があるワケなんだけど、本を段ボールなんかに入れてしまい込んだりしたらもうダメね。

メンドくさくて調べるのがイヤになっちゃう。

よく学者や作家の先生方が書斎にドバーっと本を並べているのをテレビなんかで見かけるでしょう?

アレは決して蔵書を自慢しているワケではなくて、ああしておいて必要な本をいつでも取り出せるようにしておかないと仕事にならないんだよね。

それじゃ、検索に便利であろう電子書籍を活用したらどうか?という意見も出てくるだろう。

あんなモノはダメダメ。

本はどんなことがあっても紙で読むものです。

そんなコンピューターのディスプレイで文字を追ったところで内容が頭に入りワケがない…少なくとも私のようなジジイは。

紙とインクのニオイを味わいながら、指先でページを繰る作業をすることによって情報が頭に刻み込まれる。

…てな具合に好きなことを書いて気分を開放するというワケ。

でも今回の『名所めぐり』はチョットやりすぎたわ!

ココから先、覚悟をキメてから読んでください。

それではハマースミスの<後編>を始めますよ~!

<前編>の最後に記した通り、<後編>は川からスタート。

この川…ナニ川だと思う?

もう一度書きますが、このハマースミスはロンドンの中心から地下鉄でたった20分ぐらい西へ来たところだからね。

それでこの景色。決して千曲川や犀川ではない。

この川は… この川の上流。

この川の上流。

あるいは… この川の上流なのだ!

この川の上流なのだ!

つまりテムズ川。 まぁ、東京でも神田川や荒川をチョットさかのぼれば「え、コレが?」なんてことがあるけど、この差はスゴイ。

まぁ、東京でも神田川や荒川をチョットさかのぼれば「え、コレが?」なんてことがあるけど、この差はスゴイ。

岸には下の写真のように船がたくさん係留されている。

言っておきますが、これらは漁船ではありませんからね。

イギリス全土に張り巡らされた水路(canal)を行き交うための船、つまり「ナロウ・ボート(Narrow Boat:細い船)」というヤツ。

下の写真の船もそうだと思うけど、イギリスにはこのナロウ・ボートで生活している人がたくさんいる。

キチンと届け出をしておけば手紙も届くそうだよ。

ヴァージン・グループの創設者、リチャード・ブランソンもヴァージン・レコードのマイク・オールドフィールドでひと山当てる前はナロウ・ボートで暮らしていたことがあったと自伝に書いてあった。 それでも川岸の景色は日本と全く雰囲気が違ってとてもステキなの。

それでも川岸の景色は日本と全く雰囲気が違ってとてもステキなの。

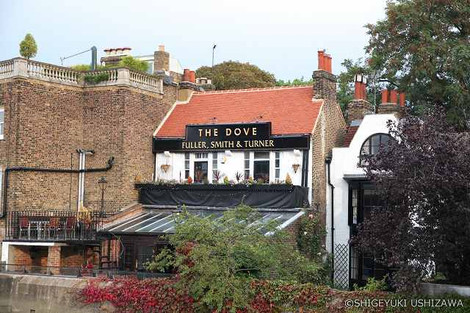

この河畔にある「THE DOVE」というパブは17世紀からココにあったという。

この河畔にある「THE DOVE」というパブは17世紀からココにあったという。

看板にあるように<前編>で紹介したビール会社の「Fuller's」が1792年にそれを買い取ったのだそうだ。

ロンドンにはこうしたパブがゴロゴロしているので、これぐらいでビックリしていては身体がもたないが、ココはFuller'sのお膝元ということで感心しておいてよいのかもしれない。

ちなみに1792年はロシアからアダム・ラクスマンが通商の交渉に日本にやって来た年。

アダムのお父さん、キリルはいつかやった大黒屋光太夫の面倒をみてくれた人。

アダムは1792年より前に光太夫が日本に帰って来る時にも来日している。

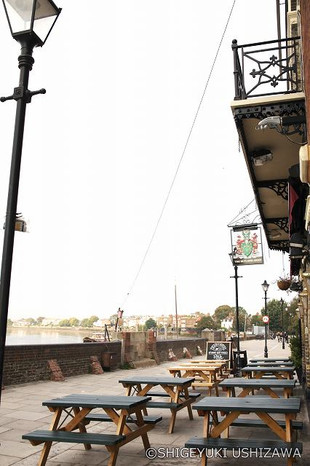

写真の奥が下流。

遠くに立派な橋が見える。 その橋のすぐ近くの川岸にはこれまたステキなパブが軒を連ねている。

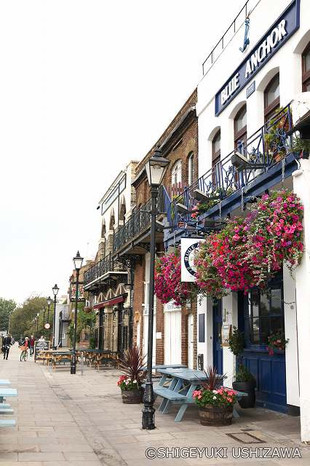

その橋のすぐ近くの川岸にはこれまたステキなパブが軒を連ねている。

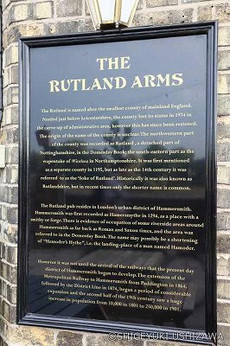

下は「The Rutland Arms」というお店。

下は「The Rutland Arms」というお店。

また「arms」。

「Rutland(ラトランド)」というのは、イギリスの中東部にある本土で最も小さい群の名前。

このパブは実際にそこから名づけられ、1849年頃にオープンした。

1849年は日本では嘉永2年…ペリーが黒船でやって来る4年前だぜ。

2階がはホテルになっているそうだ。

見た目も雰囲気もいいんだけど、ココもやっぱり運営母体は「FTSE 250 Index」というロンドン証券取引所の株価指数の算出対象となっている「Greene King」という大企業で、さらに調べてみると、このGreene Kingはサフォークに拠点を置くイギリス最大のパブ屋ということだ。

…とかいうと、金にあかして地元のパブを片っ端から買収する成り上がりの悪徳企業のようなイメージが付きまとうが、このGreene King、設立は1799年!

由緒あるパブ屋なのだ。

エエイ、またやっちゃえ。

大英博物館の展示品の目玉のひとつに「ロゼッタ・ストーン」ってあるでしょ?

あのヒエログラフが刻まれている有名な石。

アレが発見されたのって1799年なんだって!

つまり200年以上前に人様のところから持ち出したものを大事に保管して、ああして博物館に展示しているワケよ。

すごくない?

エジプトが自分のところから持ち出されたそうした貴重な文化遺産を返してくれ!とイギリスに頼んだら「ナニ言っちゃってんの?我々が持ち出したからこうして現在もキチンとした形で残ってるんじゃないの~。アンタらに任せておいたら全部オジャンだよ、オジャン!」と返還をキッパリ断ったとかいう話があるけど、パブひとつ取っても、コレはイギリスが正しいと思わざるを得ない。

いくら災害が多いとはいえ、その点、日本はからっきしダメだ。

「古いモノを大事にして次の世代へパスしよう」という気持ちが全くない。 そしてこのお店、Fuller's のお膝元にあって、あの赤い「Fuller's」や「London Pride」のロゴがついていない。

そしてこのお店、Fuller's のお膝元にあって、あの赤い「Fuller's」や「London Pride」のロゴがついていない。

それもそのはず、このGreene Kingというのはパブ屋というわけでなく、普通のパブでよく見かける「Abbot Ale」とか「Old Golden Hen」を作っている大ブリュワリーなのだ。

コレは冗談なのかもしれないけど、このAbbot Ale、階級社会のイギリスの労働者階級において、「ビターを飲むヤツが上、マイルドを飲むヤツが中、アボット・エールを飲むヤツが下」…とか言われるそうである。

アボット・エールだけ名指し。

このエールはアルコール度数が強く、「ただ飲んで酔っちゃおう」というまるで「カストリ焼酎」のような類のモノとされているようだ。

ま、おいしければ何でもいいんだけど、こうした裏のパブ事情を知っていると「パブめぐり」をする時に楽しさが増すだろう。

パブめぐりはトイレに行く回数も盛大に増すけどね。

トイレに行くために次のパブに入って、またトイレに行くために次のパブへ…「Pub Crawling」をするとはキドニーがフル回転する。

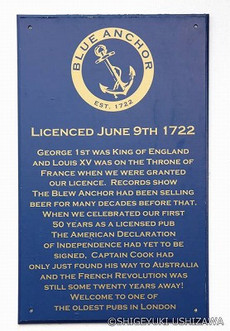

下の写真の中の右手の白と青のパブは「Blue Anchor」。

このお店の開業はさらにさかのぼって1722年!

さすがにコレはロンドンでも最も古いパブのウチに入るらしい。

日本で言えば享保年間。

紀伊徳川家から偶発的に8代目の将軍の座についた吉宗が「贅沢はダメよ」と享保の改革に勤しんでいた頃だからいい加減古い。

財政を少しでも切り詰めるために、将軍になった吉宗が大奥の美女50人を集めてヒマを出したって話知ってる?

「お前たちは器量が良いのでどこへ行っても困ることはなかろう」…というワケ。

立派である…しかし、残された方もあんまりいい気分はしなかっただろうな。

関係ないけど、吉宗はかなりの「デカ耳」だったらしい。

さてこのBlue Anchor、「惑星」で有名なグスタフ・ホルストがよく来ていたのだそうだ。

ホルストはこの辺の住民だったのかな?

というのもホルストは「Hammersmith」という作品を残している…聴いてみたけど、それほど面白くはなかった。 イギリスの作曲家というと、エルガー、ブリテン、ホルストぐらいしか名前が浮かばないな。

イギリスの作曲家というと、エルガー、ブリテン、ホルストぐらいしか名前が浮かばないな。

ロンドンのジミ・ヘンドリックスのフラットの隣に住んでいたヘンデルはドイツ人だし(当然時代はゼンゼン違うよ!)。

で、ホルストって完全に「惑星」ぐらいしか知られていないでしょう。

それだって「火星」と「木星」以外の曲を最初っから最後まで歌える人なんてほとんどいないのではないかしら?

ところがこのホルストってものスゴイ数の歌曲を作っているんだよね。

それに「Hammersmith」の他に「St.Paul's Suite」なんて曲もあるし、「惑星」の創作活動を一時中断して、日本の民謡を取り入れた「Japanese Suite」なんていうバレエ組曲もあるのよ。

コレはね、なかなかにいい曲だよ。

「Dance under the Cherry Tree」という曲では「ねんねんころりよ」のメロディがそのまんま出て来る。

この他にも日本の民謡のメロディがふんだんに盛り込まれているんだけど、この辺りのメロディは作曲を依頼した伊藤道郎という日本舞踊家が、実際にホルストに歌って聴かせ、ホルストが耳コピして採譜したのだそうだ。

コレがホルスト…神経質そうだナァ。 またこの伊藤道郎という人がスゴい人で、お父さんが伊藤為吉という三重の松阪出身の建築家で幸田露伴のご学友。

またこの伊藤道郎という人がスゴい人で、お父さんが伊藤為吉という三重の松阪出身の建築家で幸田露伴のご学友。

そして、銀座4丁目の服部時計店のビルを設計した人で、1886年にサンフランシスコに留学し、帰国後、日本で最初のドライクリーニング店を開いたとされる。

ココのウチの家系がまたスゴイ。

長女は古荘幹郎という陸軍大将に嫁ぎ、長男は上に出て来た世界的舞踏家の道郎。

道郎の奥さんがアメリカ人のヘイゼルという人で、その間に生まれたのがトワエモアで有名な「誰もいない海」を歌ったジェリー伊藤。

資生堂の初代男性モデルを務めた人…ハーフだからね。

で、ココから伊藤家の親戚関係を書こうかと思ったけど、それだけで1本終わっちゃいそうなのでココで止める。

ひとつ言えることは、良家は良家とのみ交わり、金は金を呼ぶ、ということだね。

トランプの大富豪(大貧民)って、ゲームの初めに大富豪は一番弱いカードを選び、大貧民は一番強いカードを選んで互いに交換するでしょ?

アレに似ているような感覚がある。

今の世の中にはITやら投資で大儲けした長者がゴロゴロしているでしょ?

ま、チョット羨ましくはあるけど、こういう伊藤家とかヨーコ・オノの小野家とか、同じ金持ちでもゼンゼン違うんだよね。

家柄と血だけはどんなに金を積んだところで手に入らないんですよ…と、せいぜい毒づいてみることぐらいしか対抗するスベがない。

コレが伊藤道郎。

見るからに家柄がよさそうじゃん? このあたりのことを調べていてただひとつ解せなかったのが「ドライクリーニング」のこと。

このあたりのことを調べていてただひとつ解せなかったのが「ドライクリーニング」のこと。

日本で最初にドライクリーニングを始めたのは、五十嵐健治という人で、白洋舎を創設した人…と聞いていた。

でも、この伊藤為吉の来歴には必ず「日本で最初にドライクリーニングを始めた人」とある。

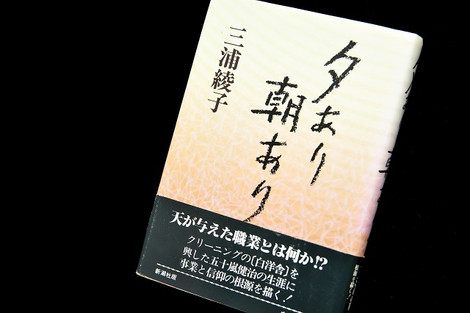

そこで、サッと目的の書籍がサッと取り出せるようにしてあるウチの書架から取り出したるのは三浦綾子が著した『夕あり 朝あり』という五十嵐健治の自伝。

伊藤為吉は三重の松阪の出身。

三越の創業者三井高利も松阪。

この本によれば五十嵐さんは勤勉な人柄が認められ、三越のバックアップを得て事業を拡大し、ドライクリーニングの技術を初めてヨーロッパから輸入した。

だから日本におけるドライクリーニングの創始者は五十嵐さんなのでは?

ちなみに五十嵐さんも三浦さんと同じ敬虔なクリスチャンだ。

『氷点』はもちろん、『塩狩峠』とか、『泥流地帯』とか、小林多喜二のお母さんを描いた『母』とか、三浦さんはとても良い作品を残していますな。 パブに戻る。

パブに戻る。

こうした古いパブには大抵外にその店の沿革が記してある。

あんまり大したことは書いていなくて、「ウチはメッチャ古いんよ!」とか「ダレダレが常連だった」ってなことばっかりなのが普通。

しかし、日本では考えられないもんね。

こんなのを引っ付けてる居酒屋なんて見たことない。

せいぜい「当店は『美味しかったより楽しかった!』をモットーにしています」なんてのが関の山だろう。

ね?映画を観た人ならピンと来るでしょう?

この辺りが映画『ボヘミアン・ラプソディ』の最初の方、Queenがマネージメント契約をするための打ち合わせをするシーンで出てきた場所。

あのシーンで背景にこの橋が見えたのですぐにわかった。

あのシーンで背景にこの橋が見えたのですぐにわかった。 というのも、この橋がすごくカッコよくて、その姿が頭にこびりついていたからだ。

というのも、この橋がすごくカッコよくて、その姿が頭にこびりついていたからだ。

この緑の橋はその名も「Hammersmith Bridge」。

朝の通勤ラッシュ時間だったこともあるけど、見ての通りの凄まじい交通量。 橋の入り口には「橋弱し」としてm g w7.5tと車両の重量規制を設けている。

橋の入り口には「橋弱し」としてm g w7.5tと車両の重量規制を設けている。

「m g w」は「Maximum Gross Weight」の略。

テムズ川に架かる初めてのつり橋として、初代のHammersmith Bridgeは1827年に有料で開通したが、増加する交通量の荷重に耐えきれなくなり、仮設の橋を経て1887年に現在の橋に架け替えられた。

テムズ川に架かる初めてのつり橋として、初代のHammersmith Bridgeは1827年に有料で開通したが、増加する交通量の荷重に耐えきれなくなり、仮設の橋を経て1887年に現在の橋に架け替えられた。

橋とは思えない素晴らしく荘厳なつくり。

橋とは思えない素晴らしく荘厳なつくり。

この橋も<前編>で紹介したThe Mawson's Armsと同じく「Gread II」の建造物で、当局の許可なくして壊したり、改造したりすることは固く禁止されている。

この金と緑の色合いがいいんだよね~。

ハマースミス駅へ歩いて向かう通勤する人たちも多い。

ハマースミス駅へ歩いて向かう通勤する人たちも多い。

1919年の12月、チャールズ・キャンベル・ウッドという空軍の中尉が溺れる女性を助けるために橋から飛び込んだ。

12月のロンドンですよ!

ウッド中尉は女性を助けたものの、ケガを負ってしまい、それが原因で破傷風を罹患して亡くなってしまった。

そのウッド中尉の勇気を称えるプラークが手すりについているのだそうだ。

見て来ればヨカッタ。

ケーブルと言っても鋼鉄の板が9枚束ねてある。

ケーブルと言っても鋼鉄の板が9枚束ねてある。 メイン・ケーブルの中央部。

メイン・ケーブルの中央部。

左右から伸びて降りてきたメインケーブルを連結させている。

この部分がどういう風に働くのかは知らないけど、とりあえずカッコいい! ハマースミス橋は1939年、IRA(アイルランド解放軍)の破壊工作にあっている。

ハマースミス橋は1939年、IRA(アイルランド解放軍)の破壊工作にあっている。

モーリス・チャイルズという美容師が夜中の1時に帰宅するために橋を歩いていると、歩道に煙と火花を出しているスーツケースを発見した。

チャイルズは、そのスーツケースを開けて中に爆弾が入っていることを確認するとそのケースを川に投げ捨てた。

川面からは18mもの水柱が立ったという。

その直後、橋の西側で橋ゲタを破壊するためのもうひとつの爆弾が炸裂し、近隣の家の窓が大いに震えたという。

後にチャイルズはこの時の咄嗟の行動が橋を救ったとしてMBE勲章を叙勲した。

MBE(Members of British Empire)はビートルズがもらった勲章ね。

時代は下って1996年、IRAが南側の土手にプラスチック爆弾を仕掛けた。爆弾は作動したが着火せず不発に終わった。

さらに2000年にもIRAが破壊工作を行ったそうだ。

かわいそうなハマちゃん…イジめられやすい橋なのね。

映画『ボヘミアン・ラプソディ』のロケ地を紹介したということで、薄いながらも強引に「ロック名所」にしておいて…と、通勤客よろしくハマースミス駅へ戻る。

映画『ボヘミアン・ラプソディ』のロケ地を紹介したということで、薄いながらも強引に「ロック名所」にしておいて…と、通勤客よろしくハマースミス駅へ戻る。

ココから徒歩1分ぐらいのところにかつて「Hammersmith Palais」というライブハウスがあった。 The Clashが伝説的なコンサートを開いたとか…。

The Clashが伝説的なコンサートを開いたとか…。

しかし、2007年に閉店。

The Clashはココで開かれたレゲエのオールナイト・コンサートのことを歌った「(White Man)In Hammersmith Palais」というシングルをリリースしている…んだってね。

ゴメンね、ゼンゼン知らなくて…パンクは全くの門外漢なもんスから。

でもチョット調べて見ると、面白い歌詞だね。コレ、40年前か!

「音楽」としてとらえた時、私はパンクに与しないけど、こういうミュージシャンが今こそ出て来るべきだと思うんだけど…。

昔と違って、今はデジタル・テクノロジーを通じてレコード会社に頼らないで制作から宣伝、販売まで様々な好きなことができるようになったにもかかわらず「ありがとロック」が主流になってしまったことは皮肉以外のナニモノでもない。

やっぱりテクノロジーの進歩は人間を幼稚にすることは間違いない。

コレは<前編>で紹介したハマースミスのメインストリート(イギリスでは「ハイ・ストリート」という)、キングス・ストリート。

コレは<前編>で紹介したハマースミスのメインストリート(イギリスでは「ハイ・ストリート」という)、キングス・ストリート。

駅を背にしてこの道に入る時に横切る道路の左を見る…。

こういう景色。

こういう景色。

今、突き当りに見えているのがロック・ファンの間に知らぬ者はいないであろう、「ハマースミス・オデオン」。

今はHMV Hammersmith Apollo…と思っていたら、また名前が変わったのか!

現在の名前は「Eventim Apollo」というのだそうだ。

でも、「CCレモンホール」ではなくて我々にはずっと「渋谷公会堂」だったように、やっぱり心の中では「ハマースミス・オデオン」でしょう。

以下、話の通りをよくするために「ハマースミス・オデオン」の呼称で統一して記事を書き進めるよ。

ハマースミス・オデオンは数あるイギリスの古い劇場にあって、キャパが3,632席、スタンディングで5,039名と最も大きな部類に入り、オリジナルの形をよく保存している稀有な施設なのだそうだ。

ハマースミス・オデオンは数あるイギリスの古い劇場にあって、キャパが3,632席、スタンディングで5,039名と最も大きな部類に入り、オリジナルの形をよく保存している稀有な施設なのだそうだ。

このスタンディングの39名をどうやって割り出したのかが気になるな…ま、客席エリアの面積を立った時の人ひとり当たりの専有面積で割っただけか?

まさか、実際に人を5,000人以上連れて来て客席に詰め込んでみたワケではあるまい。

「ダメです!5,040人はどうやっても入りません!」

「チッ!しゃーねーな~。じゃスタンディングのキャパはハンパだけど5,039人にしとくか」みたいな? オープンしたは1932年。

オープンしたは1932年。

キルバーンの回で紹介した「Gaumont State Cinema」と同じ、フランスの映画興行会社Gaumont(ゴーモン)が「Gaumont Palace Cinema」としてスタートした。

1932年…またやってみると、日本では五一五事件で犬養首相が暗殺された年。

細かい話だけど、総武線が両国から御茶の水まで延伸して、中央線に乗り入れたのがこの年だって。

総武線っていうのは両国が起点だったからね。

私が子供の頃は房総方面の急行や特急は両国が始発駅だった。

なんか、イギリスの時間に合わせていると、日本では「享保」とか「嘉永」とか、ゼンゼン時間の感覚が合わないんだけど、コレぐらいになるともう「最近」だね。

ハマースミス・オデオンなんて新しい、新しい!

だって1932年というのは「昭和7年」だもん。

イヤ、そんなことないわ!3年前に死んだウチの父の生まれる1年前だもん。

コケラ落としはイギリスのコメディ映画「A Night Like This (1932年)」と「Bad Company」という1931年のアメリカ映画。

コケラ落としはイギリスのコメディ映画「A Night Like This (1932年)」と「Bad Company」という1931年のアメリカ映画。

この辺りはさすがにわからないな。

そうか…「Bad Company」という名前はポール・ロジャースやらミック・ラルフスが考えたバンド名かと思っていたら同名の映画があったのか…。

偶然かな?

イヤ、調べてみるとそれどころじゃない!「Bad Company」という映画はザっと見積もって古今で15本近くあるじゃんけ!

知らなかった。

ハマースミス・オデオンの建物を設計したのはロバート・クロミーという人。

この人は『Let It Be』のところで出て来たピカデリー・サーカスにほど近い「Prince Wales Theatre」を設計した人。

やっぱり今回はいい機会なので、ハマースミス・オデオンの名前がどういう風に変わって来たのか調べてみよう。

やっぱり今回はいい機会なので、ハマースミス・オデオンの名前がどういう風に変わって来たのか調べてみよう。

まず、最初は…

1932~1962年までGaumont Palace 。

1962~1992年までの30年間がHammersmith Odeon…やっぱりコレでしょうな。

1992~1996年がLabatt's Apollo。Labattというのはカナダのビール会社。

1996~2002年がHammersmith Apollo。

2002~2006年がCarling Apollo Hammersmith。Carlingもカナダのビール会社。

2006~2009年は、またHammersmith Apolloに戻る。

2009~2012年はHMV Hammersmith Apollo。この記事に出ている写真はこの時期とひとつ前の時期に撮られたもの。

2013年に改装工事が入って、その後は現在に至るまでEventim Apolloとして営業している。

このEventimというのはドイツのブレーメンが本拠地のヨーロッパ最大のチケット販売会社。

またドイツ!…というのは、イギリスは由緒あるスーパーマーケットなんかもドイツ資本の「ALDI」や「LiDL」ってのに軒並み席巻されていて、ウチの社長も「みんなドイツにやられちゃう」なんて言ってた。

しかし、コレはナニかね?

スポンサーがつかない時は「Hammersmith Apollo」に戻るってことなのかね?

ハマースミス・オデオンを横から見たところ。

この建物もGrade IIに指定されている。

60年代にはルイ・アームストロング、エラ、エリントン、ベイシー、ウディ・ハーマン等、アメリカのジャズの大スターがこぞってステージに上がった。

60年代にはルイ・アームストロング、エラ、エリントン、ベイシー、ウディ・ハーマン等、アメリカのジャズの大スターがこぞってステージに上がった。

ビートルズは1964の終盤から1965年の初めにかけて21夜の公演を通じて38回出演している。

エルキー・ブルックスや、エリック・クラプトンを擁したThe Yardbirdsがゲストで登場したこともあったそうだ。

エルキー・ブルックスはイギリスのジャニス?Vinegar Joeのシンガー。

メッチャかっこいいよね。

私はかつてMarshallのデモンストレーターを務めていたジェフ・ホワイトホーンがエルキーのサポートを長年やっていることでその存在を知った。

ムムム!コレはスゴイ…1972年の10月28日にはガレスピー、モンク、ブレイキー、スティット、カイ・ウィンディング、アル・マッキボンだってよ!

日本人で出演したことのあるバンドって知ってる?

そう、1980年のYMOと1986年のLOUDNESS。

アニメも何にもない時代、音楽だけでイギリスに乗り込んだんだからスゴイ。

今ではイギリス人も世代が代わってすっかりヤキが回っちゃったけど、「ビートルズを生んだ国イギリス」の人は自分の国とアメリカのロックしか聴かなかったんだから!

市谷の一番町のイギリス大使館に勤めている私の知人の女性はちょうどこの頃イギリスに滞在していて、ハマースミス・オデオンのLOUDNESSを観たそうだ。

音がバカでかくてメッチャかっこよかった!と言っていた。観たかったな~。

コレが入り口ね。 オールド・ファンならコレはご存知でしょう?

オールド・ファンならコレはご存知でしょう?

The Whoの『四重人格(Quadrophenia)』のブックレット。

上の写真のと同じ場所。

コレはかなり高いところから撮ってるね。

ハマースミス・オデオンが使われるのはコンサートや演劇のためだけじゃないよ。

ハマースミス・オデオンが使われるのはコンサートや演劇のためだけじゃないよ。

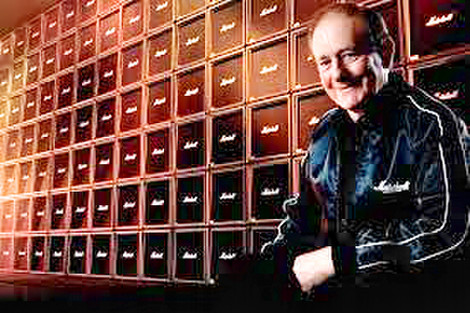

Marshallも撮影でお借りしたことがある。

その時の写真がコレ。

コレ、合成でもCGでもないからね。 1992年、まだCGなんてない時代、創立30周年を記念して、ハマースミス・オデオンのステージに175個の「1960B」を実際に積み上げて撮影した。

1992年、まだCGなんてない時代、創立30周年を記念して、ハマースミス・オデオンのステージに175個の「1960B」を実際に積み上げて撮影した。 さてさて、「ロックの国イギリス」を代表するコンサート会場とだけあって、当然数え切れない程のライブ・アルバムが残されている。

さてさて、「ロックの国イギリス」を代表するコンサート会場とだけあって、当然数え切れない程のライブ・アルバムが残されている。

独断と偏見でチョットだけ紹介してお別れしましょうか?

今回書いてて面白かったけど、エラく疲れたわ~。でも、この先まだ結構続くんだわ…。

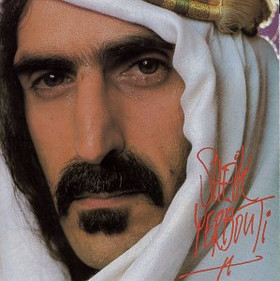

まず、何はなくともFrank Zappa。

その名も『Hammersmith Odeon』。

ザッパは、1978年は1月24、25、26、27日と2月28日の5回、ハマースミス・オデオンの舞台に立った。

この3枚組CDには24日を除く演奏が収められている。

「下町のひとりヒプノシス」にしてザッパ研究家のデザイナー、梅村昇史氏によると、1978年と1979年のヨーロッパ・ツアーはロンドンでリハーサルをして、ハマースミス・オデオンに出演し、ツアーに出かけたという。

その後のツアーはドイツかオランダからスタートすることが多くなったとのことだ。

私的好みによれば、Roxyの頃に次ぐ黄金メンバー。

あまりにも素晴らしい演奏だ。

その演奏のスゴさは24日を除くハマースミス・オデオンでの音源が、ロック史に残る超名盤『Sheik Yerbouti』収録の多くの曲のベーシック・トラックに採用されていることが証明している。

その演奏のスゴさは24日を除くハマースミス・オデオンでの音源が、ロック史に残る超名盤『Sheik Yerbouti』収録の多くの曲のベーシック・トラックに採用されていることが証明している。

となると、24日の初日にハマースミス・オデオンに行ったお客さんはかなり気の毒だな。

イヤ、それでもゼンゼンいいからこのメンバーの生の演奏を観てみたかったナァ。

ところで、奇しくも今日はフランクの命日なんだよ。

早いな~…25年前私は大阪に住んでいて、アノ朝、新聞の死亡欄を見て死ぬほど驚いたのを覚えてる。もちろんその記事もスクラップしてどこかにしまってある。

その日、いつもザッパのアイテムを買っていた梅田EST1のワルツ堂というレコード屋さんへ行って、仲のよい店員さんに会った。

「エライことになりましたな~!」っておっしゃっていたっけ。

アラ?ワルツ堂さんって倒産したの?

いいお店だったのに…エライことだ。

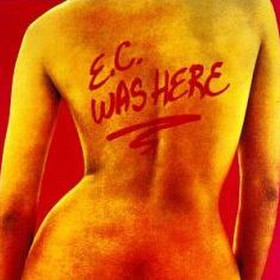

クラプトンの『E.C. Was Here』には1974年12月のハマースミス・オデオンでの演奏が収録されている。

クラプトンの『E.C. Was Here』には1974年12月のハマースミス・オデオンでの演奏が収録されている。

ちなみに「I(アイ)」という調子は音楽にはない。

このアルバムのタイトル『E.C. Was Here』って意味知ってる?

このアルバムのタイトル『E.C. Was Here』って意味知ってる?

もちろん「E.C.がいたよ」という意味なんだけど、コレはパロディになってる。

何のパロディかというと、「Kilroy was here」という第二次世界大戦の頃にアメリカで流行した落書き。

色々な説や意味があるようなので、ここに詳しくは書かないが、映画『ショーシャンクの空に(Rita Hayworth and Shawshank Redemption)』にも出て来るでしょ?

長い間刑務所にいて、出所したのはいいけど、服役中に大きく変化してしまった社会について行けないブルックスというオジイちゃんが、首を吊るためのロープをかけた梁にナイフでこう刻んで死んでいく…「Brooks was here」って。

アレがコレなの。

私がナンでコレを知ったかと言うと、The Moveなの。

私がナンでコレを知ったかと言うと、The Moveなの。

他のバンドにもたくさん「Kilroy was Here」という曲があるんだけど、私がThe Moveが好きでね。

Roy Woodが大好きなもんだから…。

それで「コレ、いい曲だナァ」と思って「Kilroy was Here」ってのはどういう意味か調べたのね。

Marshallにいた年配の友人が「The Moveはロックではなくてポップだ」って言っていたのを思い出す。

2004年にリリースされた『461 Ocean Boulevard』のデラックス盤にはハマースミス・オデオンでのライブ音源がタップリ収録されているんでしょ?

2004年にリリースされた『461 Ocean Boulevard』のデラックス盤にはハマースミス・オデオンでのライブ音源がタップリ収録されているんでしょ?

「でしょ?」というのは、私、子供の頃からナゼかクラプトンって全く聴かないものですから…。

コレはよく聴いたよ。

コレはよく聴いたよ。

Brand Xの1977年の『Live Stock』。

でも、ハマースミス・オデオンでの収録は2曲だけであとはソーホーの「Ronnie Scott's」とウォード―・ストリートの「Marquee」の音源なんだよね。

なんでもいいわ!とにかくこの頃にロンドンにいたかったわ!

しかし、最近は命日ということもあってfacebookでは乾物屋じゃあるまいし「ジャコ、ジャコ」とにぎやかだったけど、パーシー・ジョーンズも断然素晴らしい。

でもね、やっぱりこの人はBrand Xどまりだったんだよな。

Tunnels(トンネルズ)なんて信じられないような名前のバンドのCDも買って聴いてるけど、やっぱ曲が…。

どんなに演奏が個性的でも曲がツマらないのは致命的であることのいい例。

それでもCDを買ってしまう私は、「懲りないバカ」のいい例。

このアルバムはスゴイ。

このアルバムはスゴイ。

The Tubesっていいよな~!

映画を観てQueenが好きになったような新しいファンの神経を逆撫でするようことを言うけど、フレディ・マーキュリーを見逃したのは特段悔しくはない。

が、1979年のThe Tubesの来日公演を見逃したのは私の音楽人生におけるかなり大きな汚点だよ。

グヤジイ~!

来日するのは知っていたし、前座が話題のYMOだってのも聞いていた。

きっと、お金がなくて行けなかったんだろうな?

1978年リリースのThe Tubesのライブ盤もハマースミス・オデオン録音。

で、このライブのミキサーを現場で担当したがLOUDNESSの『Thunder in the East』のプロデューサー、マックス・ノーマンなんだよ。

このThe Tubesのライブ・アルバムにも収録されている「God Bird Change」というインスト曲ね。

このThe Tubesのライブ・アルバムにも収録されている「God Bird Change」というインスト曲ね。

アル・ディ・メオラが1982年『Electric Randzvous』の1曲目に取り上げている。

このアルバムにも参加しているディ・メオラのところのパーカッションのミンゴ・ルイスはThe Tubesのドラマーだったから。

さすが、「ディ・メオラ!カッコよく演ってるな~!」と言ってあげたいんだけど、The Tubesバージョンの方がカッコいい。

コレもハマースミス・オデオンだったんだ…イヤ、私も持ってるんだけどサ。

コレもハマースミス・オデオンだったんだ…イヤ、私も持ってるんだけどサ。

ああ、天ぷら食べたいけど、ハンバーグもステーキも食べたいナァ。

唐揚げも食べたいし、トンカツもいいナァ。

炊きたての白いご飯は最高だけど、チャーハンや中華丼も久しく食べてないからナァ。

おお~!一口ずつ食べたいモノがセットになっている夢のような定食があるじゃんか!…というのがこのアルバム。

私にはそういう印象。

結局コレを聴いた後には『Brain Salad~』やら『In the Court of~ 』やら『Back in the~』やらを引っ張り出して来て「ああ、やっぱりコッチだな」とオリジナルの良さを再認識したんだけどね。

それにしてもグレッグ・レイクっていい声だよな~。

ホント、一度だけだったけど、ELPを観ることができて幸せだった。

あ、そう。

あ、そう。

Mottのライブ盤もハマースミス・オデオンなのか…もっともな話だ。

ゴメン!…Mott the Hoopleは苦手なの。

でも、いつかイアン・ハンターがAVTを使っているのを見てうれしかった。

イヤ、何枚か持ってますよ、もしかしたらこのライブアルバも持ってるかも知れないな…チョット探してくる。

-----ガサガサガサガサガサガサ------

CDがあったわ。

でも聴いた記憶が一切ない。

いっちょ聴いてみるか…Spotifyで。CDをプレイヤーに入れるのが面倒だから。

-----アクセス、検索、▶------

なんだよ、タイミングよくオープニングSEがホルストじゃないの!

フーン、クレジットは「The Odeon Theatre」になってる。「シアター」がイギリス綴りなのがうれしいな。

-----しばし聴く------

はい、次いきます。

The Sensational Alex Harvey band、1975年のライブ。

The Sensational Alex Harvey band、1975年のライブ。

コレも観たかったな~。

生でアレックス・ハーヴェイの声を聴いてみたかった。

このアルバムは「Justly, Skillfully, Magnaminously」とかいうファンファーレで始まるんだけど、コレを作ったデレク・ワズワースというイギリス人のトンロンボニストらしんだけど、この人がスゴイ。

コレ、ホントかな?

キャリアを見ると、アレンジを担当したミュージシャンの名前に… Judy Garland, Nina Simone, Kate Bush, Dusty Springfield, Shirley Bassey, Georgie Fame, Cat Stevens, Rod Stewart, The Rolling Stones, Manfred Mann, The Small Faces…その他ゾロゾロになってる。

スゴすぎるでしょ、コレ?

そのファンファーレの後にアレックスのスコティッシュ英語が炸裂!

ホントにこのバンドが好きだ。 ハイ、コレもハマースミス・オデオン。

ハイ、コレもハマースミス・オデオン。

『Bad Reputation』の成功に気をよくしたThin Lizzyは、再度プロデューサーにトニー・ヴィスコンティを起用して1978年の初頭に新しいスタジオ・アルバムをリリースしようとする。

ところが、売れっ子ヴィスコンティがあまりにも忙しくて制作に付き合っている時間がなく、しからばということで、現存していた音源を使ってアルバㇺを制作することになった。

ってんで、Thin Lizzyのメンバーとヴィスコンティは、アルバムに収録すべき良質のパフォーマンスを探すために30時間以上、録り貯めた過去のライブ音源を聴き漁った。

このアルバムのジャケットには、1976年11月14日のハマースミス・オデオンでの演奏(『Johnny the Fox』のレコ発ツアーの一部)、1977年10月28日のカナダはトロントでの演奏(『Bad Reputation』のレコ発ツアー)の録音がクレジットされているが、ほとんどの演奏の元はハマースミス・オデオンでの音源なのだそうだ。

「元」というのは、ヴィスコンティによれば、このアルバムの演奏って75%がダビングなんだって。

そう言われて聴いてみると「Are You Ready」あたりのフィルのボーカルズなんてショート・ディレイがすごく不自然にかかっているように聞こえるもんね。

ナニせオリジナルの音源はブライアン・ダウニーのドラムスと観客の歓声ぐらいらしいよ。

ちょっとガッカリ?

また、「Southbound」はトロントの1週間前のフィラデルフィアで録音していたサウンドチェックの時の音源なんだと。

ま、そんなもんですよ。

UFOのライブ・アルバムだってねェ、収録されている2曲がスタジオ録音だっていうんでしょ。

でも、「Cowboy Song」から「The Boys~」へのメドレー式につなげる手法や「Still in Love with You」のテンポ設定はこのアルバムで始まって、最後まで踏襲したというからThin Lizzyの最も良い時期を記録したアルバムであることは間違いない。

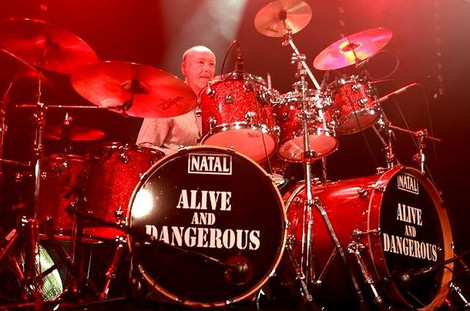

スゴイのはブライアン・ダウニーよ。

スゴイのはブライアン・ダウニーよ。

前からスゴいドラマーだと思ってたんだよね。

ブライアンはどこのドラムを使っているか知ってる?

そう!

NATALなんです。うれしいな~。

そして、今ブライアンは「Brian Downey's ALIVE AND DANGEROUS」というThin Lizzyのトリビュート・バンドをやっている。

そして、今ブライアンは「Brian Downey's ALIVE AND DANGEROUS」というThin Lizzyのトリビュート・バンドをやっている。

こういうのこそトリビュート・バンドっていうんじゃない?

ホンモノのメンバーがいるんだからコレは決して「コピー・バンド」ではない。

反対に第三者が演るのは「トリビュート・バンド」という言う前に「コピー・バンド」という言葉が適用されるのが正しいと言葉の使い方だ思う。

もちろんブライアンはNATAL!

観たいな~!

なんかThin LizzyもWhishbone AshみたいにScott Gorhamの方と分派活動を展開しているけど、このブライアンのはすごくいいらしいよ。ブライアンはオリジナル・メンバーだし。

ドラマーの金光KK健司の推薦だから間違いない!

そして、そのKKが使用しているドラム・キットがNATAL。

NATAL、近い将来きっと来るよ、コレ。

音の評判がものスゴくいいもん。

1983年のThin Lizzyの「さよならツアー」を記録したのもハマースミス・オデオンだった。

1983年のThin Lizzyの「さよならツアー」を記録したのもハマースミス・オデオンだった。

1985年のアイアン・メイデンのライブ盤もハマースミス・オデオンなのね?最後の5曲がそうなのか。

1985年のアイアン・メイデンのライブ盤もハマースミス・オデオンなのね?最後の5曲がそうなのか。

いつかMarshallからフィンズベリー・パークまで送ってもらった時、仲のいい運転手が、到着するチョット前ぐらいに「確かニコの家はこの辺りだったハズだよ」なんて言ったことがあった。

もちろん日本も同じなんだけど、アイアン・メイデンのドラマーが電車に乗ってハマースミスに行けるところに住んでいるというのがものスゴく面白く感じるんだよね。

かつてサウス・ケンジントンに住んでいたジミー・ペイジにしてもそう。

だからミック・ジャガーがダブルデッカーに乗って、「おつりが1p足りない!」と騒いだ…なんて話も信憑性があるね。

自慢のSpotifyで聴いてみると、このアルバムはカッコいいね。

「Never surrender!」というウィンストン・チャーチルの演説を使ったオープニングSEもいい。

チャーチルの演説では「Never give in!(負けるもんか!)」というスローガンが有名。

2曲目の「Aces High」…テンポがヨレて聴こえるのは私の耳のせいか、ニコのせいか…。

ビデオの収録も大作ぞろいだ。

ビデオの収録も大作ぞろいだ。

大コンサートを開いてるんだから当たり前か。

映画になったデビボの『Ziggy Stardust and the Spider from Mars』は1973年のハマースミス・オデオンでのステージを収録。

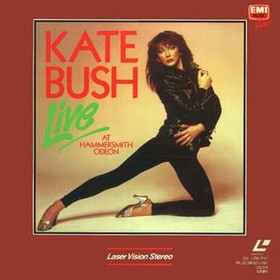

1994年にリリースされたケイト・ブッシュの『Libe at Hammersmith Odeon』は1979年3月のコンサートを収録した。

1994年にリリースされたケイト・ブッシュの『Libe at Hammersmith Odeon』は1979年3月のコンサートを収録した。

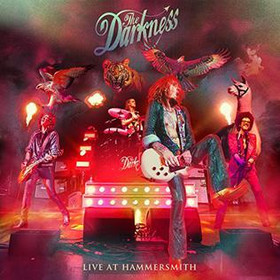

そして今回初めて知ったんだけど、アータ、今年The Darknessもハマースミス・オデオンでのライブ盤を出したのね?

そして今回初めて知ったんだけど、アータ、今年The Darknessもハマースミス・オデオンでのライブ盤を出したのね?

自慢のSpotifyで聴いて楽しみました…こんな私でも一旦コレをやってしまうともうCDは買えないよ!

本当に音楽ってタダ同然になってしまったことを実感するわ。

でも私はThe Darkness好きでね。

でも私はThe Darkness好きでね。

2006年に来日した時、Dan Hawkinsに一緒に写真に収まってもらった。

背の高さは違うけど、やっぱりファンだけあって、体つきとか、顔の大きさとか、足の長さとかがソックリだね!

ところで、こんなに何回もハマースミス・オデオンに行ってて、ナニかショウを観たことがあるのか?と訊かれると…情けないことに答えは「No」なんですよ。

ところで、こんなに何回もハマースミス・オデオンに行ってて、ナニかショウを観たことがあるのか?と訊かれると…情けないことに答えは「No」なんですよ。

私だって入ってナニか観たいよ。

でも、ホントに一度たりとも観たいアーティストが出ているタイミングにロンドンにいたことがないのよ!

一度、トッドがカスったけど、やっぱり2、3日違いで観れなかった。

じゃ、今パッと行って見たらどうかな?と行く気になったつもりで予定を調べて見ると、やっぱりいいのがない!

2月にBlue Oyster Cultが出るようだけど、それは観たいナ…40年ぶりに!

前掲の写真同じく、数年後に横から撮ったもの。

前掲の写真同じく、数年後に横から撮ったもの。

もうお店が出来て様子が変わってる。

「El Paso」?「Tex Mex」?メキシコ料理屋か?…いいね。

この時はホラ…ポール・サイモンだった。

この時はホラ…ポール・サイモンだった。

コレを観に行くガラじゃないもんな~。

TOTOも何回か観たからいいや…。

おおおおおおお~!

おおおおおおお~!

コレなら行く行く行く行く行く、イヤ、来る来る来る来る来る!

…と思ったら残念でした~。

この時もタイミングがゼンゼン合わなかったの。

スティーヴ・マーチン、こんなところに出てるんだね。

スティーヴ・マーチン、こんなところに出てるんだね。

この人も苦手なの。

でも『アウト・オブ・タウナーズ』というゴールディ・ホーンと演った、ニール・サイモン脚本の『おかしな夫婦(Out of Towners)』のリメイクはヨカッタ。

「モンティ・パイソン」や「Faulty Towers」のジョン・クリースがオカマの役で出てるところがまたヨカッタ。

ハマースミス・オデオンの中を覗いてみる。

ハマースミス・オデオンの中を覗いてみる。

ロビーはこんな感じ。

「programmes」という綴りにイギリス感があってうれしい。

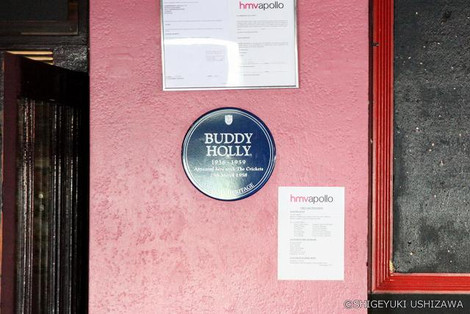

お、何やらプラークが付いているぞ。

バディ・ホリーだ。

バディ・ホリーだ。

1958年3月25日、バディ・ホリーは2回ココのステージに立った。

そしてコレがイギリスにおける最後の公演となった。

約1年後の1959年2月3日、バディ・ホリーは飛行機事故でたった23年の生涯を閉じたのだ。

イヤ~、今回の記事は書いていてとても楽しかったけど、かなり疲れたわ!

イヤ~、今回の記事は書いていてとても楽しかったけど、かなり疲れたわ!

2回の記事で5本分以上書くぐらいの時間と労力を費やした。

いつもより格段に多く英語の文献に当たったからだ。

最後に…

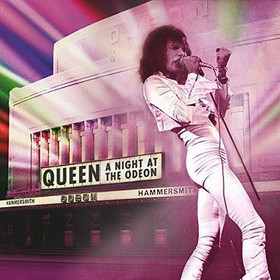

Queenで始まったので、Queenで〆よう。

フレディの家があるアールズ・コートからココまでは、ウエスト・ケンジントン、ハマースミスと、地下鉄でたった2駅ということもあるからね。

ハマースミス・オデオンでのライブ・アルバムをもうひとつ。

2015年にリリースされ、往年のファンを狂喜させた1975年のQueenの音源。

私はファンでないので買わなかったけど、自慢のSpotifyで聴いた。

この音源はとてもいい。『Live Killers』よりゼンゼンいいんじゃない?

誰も作れない、イヤ作らなかったオリジナリティあふれる自分たちの音楽を若き日の4人がハジけるように演奏しているところが捉えられている。

次回ロンドンに行くときにはいいのが出演していますように…。

次回ロンドンに行くときにはいいのが出演していますように…。

もうスッカリ暗くなっちゃった。