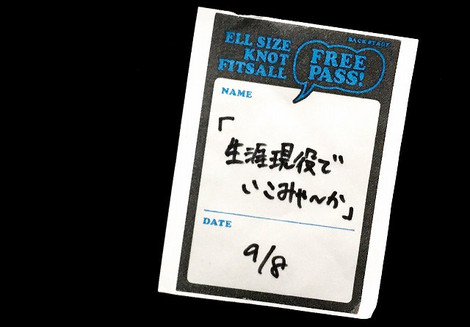

Yasu&Tosh 生誕60周年ライヴクロニクル『生涯現役でいこみゃ~か』 vol.3~私の犬山城

コンサートのレポートはまだ前半が終わったところだけど、『私の〇〇』の方はひと足先にコンサートの翌日にコマを進めるよ。

初日の宿を名古屋市内に取ることができず、桑名の温泉宿に投宿したことは既報の通り。

その翌日のコンサート当夜もダメだったの。

本当はELLの近くに泊まって打ち上げにも参加したかったんだけど、宿が取れないんじゃ仕方がない。

そこで翌日の行程を考慮して小牧に宿を取った。

終演後、大須から高速に乗って急いで向かったんだけど、ホテルに着いたのは12時チョット前。

普通のビジネス・ホテルに素泊まりしたんだけど、驚異的に安かった。

風呂に入ってホテルがサービスで提供してくれたビールを飲んでバタンキュー!

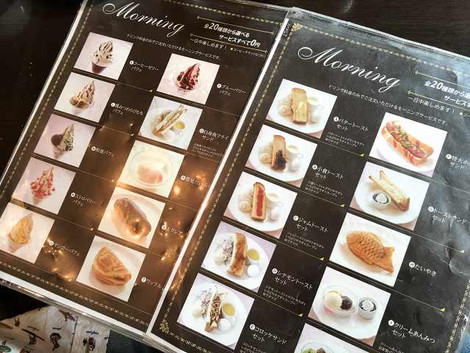

で、翌朝のごはんは家内が予め調べておいてくれた、目的地に行く途中の「グリーンハウス」という喫茶店のモーニングを摂った。

最近は「コメダ珈琲店」が東京に進出して来て、東京に住む我々も音に聞こえた名古屋独特の「喫茶店文化」に触れるようになったけど、ココにはビックリ!

最近は「コメダ珈琲店」が東京に進出して来て、東京に住む我々も音に聞こえた名古屋独特の「喫茶店文化」に触れるようになったけど、ココにはビックリ!

このメニュー見て。

トーストは当然のこととして、ホットドッグ、パフェ、あんみつ、たい焼き…これらからひとつオーダーすればコーヒーや紅茶が付いてくる。

…と思ったら違うんだよ!

いいですか?

話は反対で、コーヒーや紅茶を頼むとコレらのフードが付いてくるっていうワケ。

おかしいでしょう~、それは!

弦を買ったらギターやベースが、マイクを買ったらイアン・ギランが無料で付いてくるようなもんですよ!

イヤ、どうでもいいことなんだけど、この感覚が実にオモシロイ。

飽くまで「ウチはコーヒー店」ということか?

ホットドッグを頂いて目的地へ向かう。

ホットドッグを頂いて目的地へ向かう。

すると…。

またこれは朝からナンダ?

若い人が大勢集まってる。

ライブハウスか…と思って一旦は通り過ぎたんだけど、どうしても気になって、ワザワザUターンをして様子を見に行った。

ハハン、アイドル系のライブがあるので朝から整理券か物販をゲットするのに並んでるんだな?

ハハン、アイドル系のライブがあるので朝から整理券か物販をゲットするのに並んでるんだな?

しかし「maruman」なんてライブハウス聞いたことないな…。 …と思ったらこの若い人たちパチンコ屋の開店を待ってるのよ!

…と思ったらこの若い人たちパチンコ屋の開店を待ってるのよ!

コレもビックリだった。

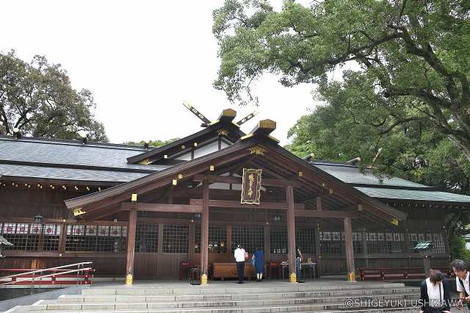

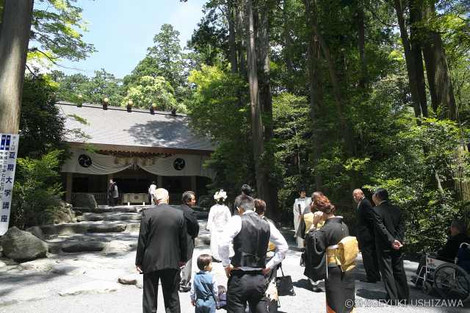

朝から東京では見かけないモノを見て新鮮な気持ちで向かった先は… ココ…犬山城。

ココ…犬山城。

33年前、当時赴任していた富山から社内旅行でココまで来たことがあるんだけど、見事にナニひとつ覚えていなかったわ。

33年前、当時赴任していた富山から社内旅行でココまで来たことがあるんだけど、見事にナニひとつ覚えていなかったわ。

社内旅行がイヤでね~。

反対に普段大人しいくせに、社内旅行となるとやたらと燃えちゃうヤツがいるんだよね。

今でもああいうのやってるのかな?

そういえば、あの朝食の時のビール。

若い頃はアレがキライだった。

ところが、数年前郡山で開催された『スウィンギン・ロンドン展』の講演会に登壇するために行って泊まった温泉。

電車だったので、何の気なしに朝風呂浴びた後の朝食の時のビール。

コレが信じられないぐらいおいしくて「コレがあのオッサンたちが社内旅行の時に飲んでいたビールか!」と、感動とともにジジイ度が増したことを自覚したのであった。

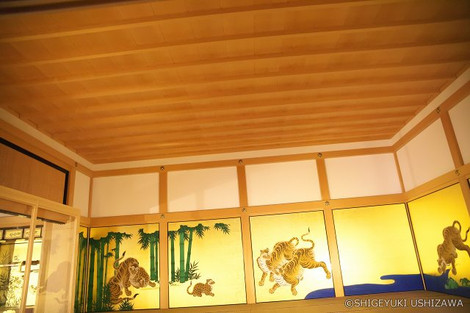

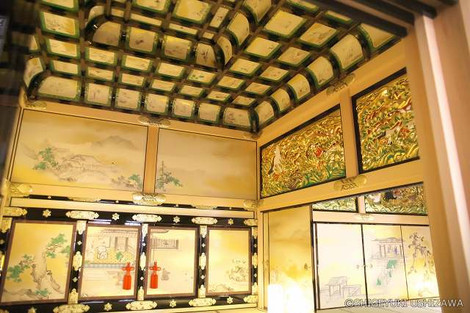

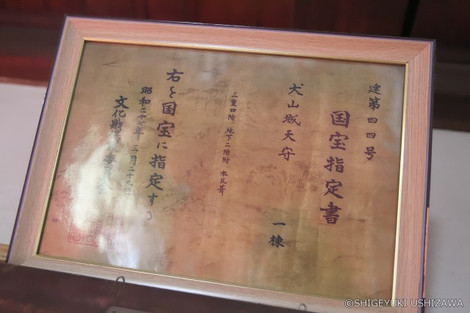

国宝ですよ。

国宝ですよ。

江戸時代までに建造された現存する12の天守のうちのひとつで、国宝に指定されている5つの天守のうちのひとつでもある。

他の4つはと言えば、姫路、松本、彦根、松江だそうだ。

繰り返すが、私は城に関してはマニアでも何でもないのだが、このうち行ったことがないのは松江城だけだわ。

ナゼか他は行ってる。

松本城はすごく好きです。

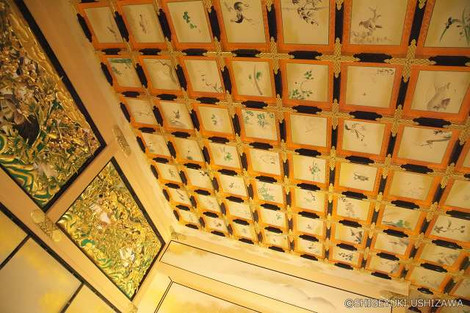

天守へ上がると、おお~絶景かな、絶景かな…ただし天気がヒドイ!

天守へ上がると、おお~絶景かな、絶景かな…ただし天気がヒドイ!

眼下の木曽川までは高さ88mもあるんだって。

下の写真…屋根の先っちょには桃。

下の写真…屋根の先っちょには桃。

桃が乗っかっているのは亀の甲羅。「固く守る」という意味。

ではナゼ桃か?

桃は大好きよ。

桃は太古の昔から「魔除けの力」があるとされていたのね。

なるほど、だから桃が引っ付いているか…で終わっちゃダメなワケ。

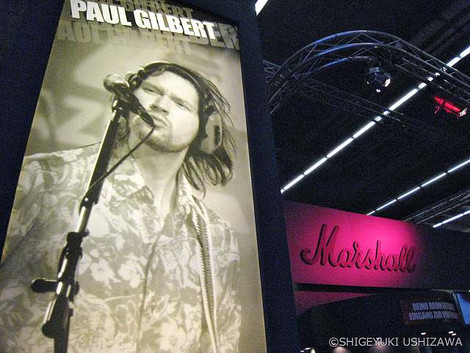

どうして桃に魔除けの効果があるのか?というところまで興味を持つ。コレがMarshall Blogを書くコツ。

コレね、2回前の「猿田彦神社」のところに書いてあったでしょ?…「古事記」の話。

マーブロってのはホントによくできてるナァ。

チョット省略するけど、イザナギとイザナミの「国生み儀式(凸と凹を合わせるヤツ)」を営んででイザナミが火の神様を生んだ時、自分も焼け死んじゃうんだな。

するとイザナギは寂しくて、イザナミに会いたくて黄泉の国に会いに行く。

いいですか~、「ファンタジー」ですからね。

イザナギは黄泉の国でイザナミを見つけて現世に連れ戻したいのだが、イザナミは黄泉の国の食べ物を口にしてしまっているので、ルールとして現世に帰ることができない。

でも、イザナギの元へ帰りたい一心で黄泉の国の親分に相談するのでその間イザナギに待っているようにお願いする。

その待っている間、「絶対に私を見ちゃダメよ」と厳重に戒める。

ところがあまりにも時間がかかるので我慢できないイザナギがイザナミを見に行ってしまうんだな~。

すると!

イザナミは腐った身体にウジ虫が湧く化け物になっていたのよ。

ま、キューブリックの『シャイニング』に出て来る237号室の幽霊のもっとスゴいヤツと思えばいいでしょう。

ちなみにあの辺りに使われている音楽はバルトークの「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」の第2楽章です。第2楽章はあの通り薄気味悪いけど、第1楽章はすこぶるカッコいいよ。

で、「おのれイザナギ!アレほど見てはならぬと言ったのに!」と怒り狂ってイザナギに襲いかかる。

イザナギだって元のままのイザナミならいいけど、腐った化け物に追いかけられてはタマらんので、そりゃ逃げだすわね。

這う這うの体で黄泉の国と現世の間まで逃げて来た時、イザナギの目に入ったのはそこに生えていた桃の木!

その木から桃の実をもぎ取って追いかけて来るイザナミの化け物に「エイッ!」っと投げつけるとイザナミは退散したという。

ま、私はその場にいなかったのでホントかどうかは知りませんよ。

そんなことから「桃には魔除けの力がある」と信じられているのだそうですよ。

ま~、とにかくこの「古事記」とか「日本書紀」に出て来るストーリーはスゴイよ。「なんでやねん?」のカタマリです。 さっきまで晴れていたのにもうこんな曇り空。

さっきまで晴れていたのにもうこんな曇り空。

晴れてればキレイだったろうにナァ。

城の中はどこも一緒だわね。

城の中はどこも一緒だわね。

コレ、上の階ってトイレはどうしてたのかネェ。

桶に溜めて家来が捨てに降りたんだろうナァ。

日本家屋というのは2階以上にトイレがないのが普通なのね。

ま、お城を「日本家屋」として扱っていいのかどうかは知らんけど。

ところが江戸時代、2階にトイレがあるのが当たりまえの建物が並んでいるエリアがあった。

それはどこかというと、吉原。

だから当時は「2階で用をたして来た」と言うのは「吉原へ行って来た」という意味の符牒だった。

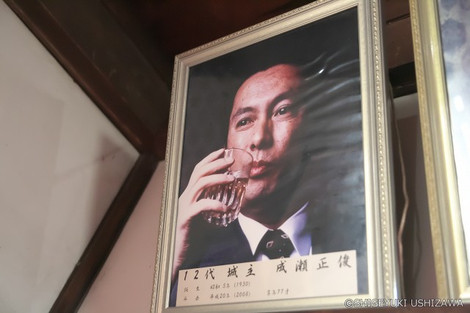

犬山城は元々は織田信長の叔父さんの織田信康が1537年に築城して、1617年に尾張徳川家のお偉いさん、成瀬正成が拝領して今の天守の姿にしたのだそう。

犬山城は元々は織田信長の叔父さんの織田信康が1537年に築城して、1617年に尾張徳川家のお偉いさん、成瀬正成が拝領して今の天守の姿にしたのだそう。

前にも書いたけど、この御三家、御三卿のシステムってのはよく考えたよね。

そして昭和27年に国宝に指定されたのだそうだ。

そして昭和27年に国宝に指定されたのだそうだ。

どうよ家が「国宝」って。

でもね、上には上がいくらでもいましてね…

例えば「Never give in!(負けるもんか!)」の名演説で有名なウィンストン・チャーチル。

例えば「Never give in!(負けるもんか!)」の名演説で有名なウィンストン・チャーチル。

頭文字は「WC」。

下はイギリスのオックスフォードにある世界遺産の「ブレナム宮殿」。

なんと、コレがウィンストン・チャーチルの実家。

実家が「世界遺産」って一体どういうことだっつーの!

私のCD棚にはチャーチルの名演説を収録した下のBBC制作のアルバムが収まっているが、最後まで聞いたことがない貴重なCDの筆頭に君臨している。

私のCD棚にはチャーチルの名演説を収録した下のBBC制作のアルバムが収まっているが、最後まで聞いたことがない貴重なCDの筆頭に君臨している。

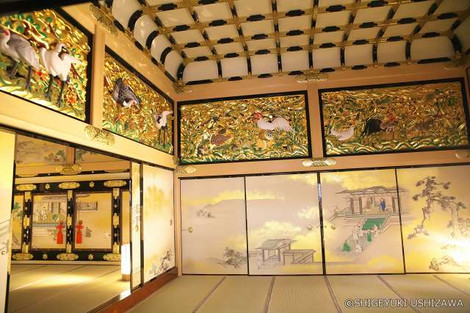

ココもなかなかに面白いね~。

ココもなかなかに面白いね~。

雨さえ降ってなきゃもっといいのにな~。

なんて言ってたらウワ~!

なんて言ってたらウワ~!

土砂降りだよ!

「すぐ止むだろう」と読んではいたけど、さすがにこの時ばかりはお土産物屋さんで雨宿りさせてもらったよ。

ね、すぐ止んだ。

ね、すぐ止んだ。

早速、散策。

この建物は2004年に「犬山市都市景観賞」というのを獲っている。

あんまりそうは見えないんだけどナァ。

カッコイイ雨樋。

カッコイイ雨樋。

コレは銅だね?

何十年かするといい感じの緑になるんじゃない?

昭和10年頃まで酒を造っていた高木さんの家。

昭和10年頃まで酒を造っていた高木さんの家。

大正初年の建築だというから築106年。

ココは立派だったナァ。

ココは立派だったナァ。

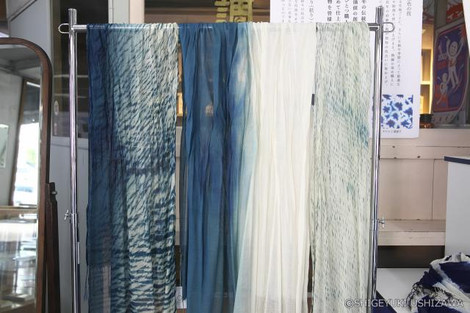

屋根にRがついているのがわかる? 「柏屋孫兵衛」の屋号で呉服商を営んでいた磯部さんの家。

「柏屋孫兵衛」の屋号で呉服商を営んでいた磯部さんの家。

「慶応」というと、スゴイ昔の感じがするけど明治のすぐ前で、期間はたった4年だったんだよ。

「慶応」というと、スゴイ昔の感じがするけど明治のすぐ前で、期間はたった4年だったんだよ。

だからこの家が慶応年間の最も古い時期に建てられたとしてせいぜい築155年ぐらい。

スゴイ古いか!

でもイギリスなんかへ行くと築100年はまず当たり前。

でもイギリスなんかへ行くと築100年はまず当たり前。

築400年の家とかあるからね~。

「石」にはかなわないし、向こうは地震がないからね。

ね、屋根の真ん中あたりが膨らんで少し丸くなってるでしょ?

ね、屋根の真ん中あたりが膨らんで少し丸くなってるでしょ?

こういうのを「起り屋根(むくりやね)」というのだそうだ。

どうしてこういうデザインになっているのかというと、勾配がゆるい屋根でも軒先にキツイ勾配がつけられることより、雨水を流し易くなるというメリットがあるんだって。

そういえば、昔の奥行きのある家の屋根の勾配はゆるかやになってるもんね。

この「起り屋根」は海外には存在しない日本のオリジナル・デザイン。

かつ寺社仏閣や武家屋敷なんかには見ることができず、もっぱら商人、庶民の家に用いられたんだな。

なんかチョット曲線になっただけでずいぶん感じが変わるモノですな。

となりの家の屋根と比べてみて!

さて、コンサート。

さて、コンサート。

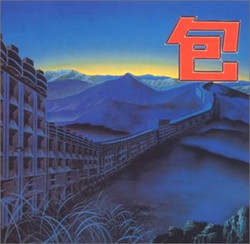

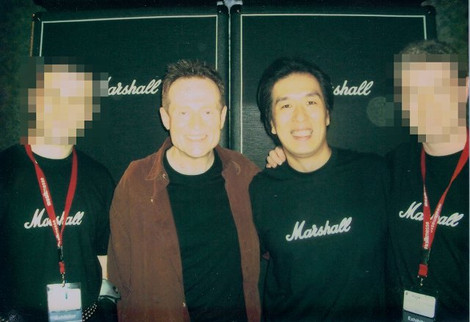

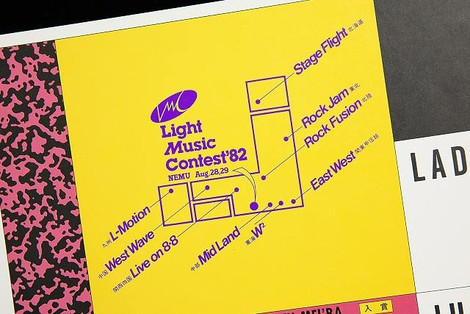

ELLに戻る前にチョイとコレを見て頂こう。

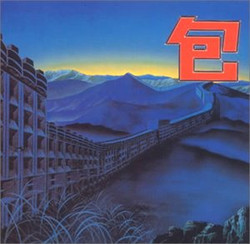

コレは私の手元にある3枚組のLPレコード。

今は「ヴァイナル」っていうのか?

Marshall RECORDSの連中も「ヴァイナル」って言ってるけど、アレはどうもシックリ来ないね。

レコードは「レコード」だよ。

「日本全国俺達スターだ!!」というキャッチが付いた当時ヤマハが運営していた各地のバンド・コンテストの優勝者が雌雄を決するアマチュア・バンドの一大イベントの実況録音盤。

日本の「ロック」が一番ヨカッタ時代かもね。

日本の「ロック」が一番ヨカッタ時代かもね。

この数年前まで「ロック」という音楽はまだマイノリティだった。

そして、全国で大規模なコンテストがこんなに開催されていたんですよ。

「East West」は有名だよね。私も高校の時、予選の予選ぐらいは何度か出させてもらった。

中京地区の「Mid Land」や関西の「8.8 Rock Day」や九州の「L-Motion」は東京にいてもよく耳にした。

「Rock Fusion」とか「West Wave」なんてのは知らなかったナァ。

楽器を売るためとはいえ、ヤマハさんは大手にしか絶対にできない立派な仕事をされた。

こうした企画は日本でのロックの普及に計り知れない功績を残したが、マァ結果的に功罪はあったことも否めまい…飽くまでも結果論ですよ。

学校の先生が軽音楽部の生徒を引率してバンド・コンテストに出場するなんてことをこの頃誰が予想できたであろうか?

つまり、一般化しすぎて本来「ロック」という音楽が持つ、不良の香りや、クリエイティビティの追求という魅力が消失してしまい、誰もが同じことをやる健全な「童謡」になってしまった。

このLPに音源が収録されているバンドさんたちは「日本のロックの第2世代」的な存在で、「いかに人とは違う『自分たちのロック』をクリエイトするか」ということに腐心していた猛者たちだ。

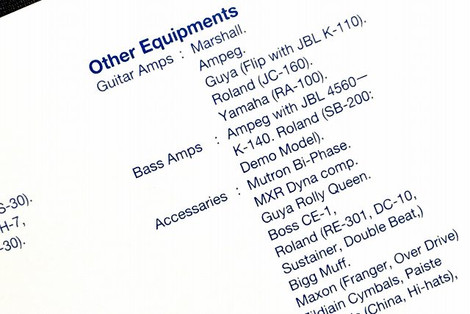

ライナーを見てビックリ。

ライナーを見てビックリ。

知ってる人がイッパイ出てるんだもん!

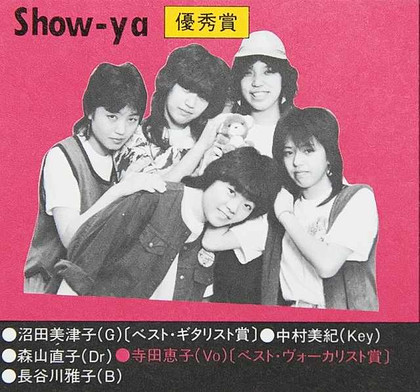

まずはSHOW-YA。

まだ恵子さんとキャプテンだけだったんだね。

でもさすがSHOW-YA!レディース部門で「優秀賞」を獲得している。

X-Rayも。

X-Rayも。

朗さんはいるけど、まだオズマさんもロジャーさんもメンバーになる前か?

ドラムはババちゃんだったのね?後列の左がそうかな?

他に八重ちゃんの「十二単」なんかも収録されている。

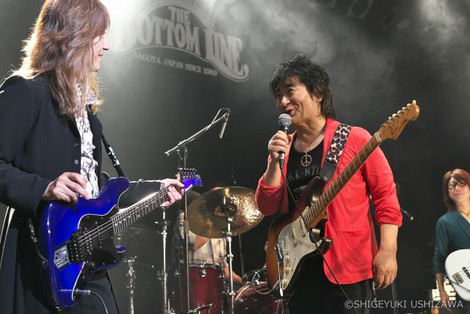

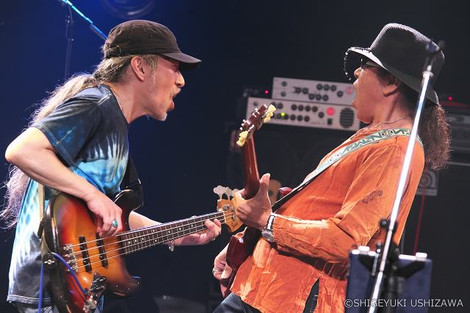

そして…今日のトップ・バッターはこの方々。

そして…今日のトップ・バッターはこの方々。

スゴイ、全員ご健在!

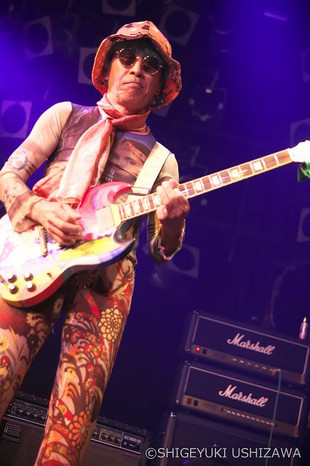

さぁ、原形のままELLのステージに登場だ!

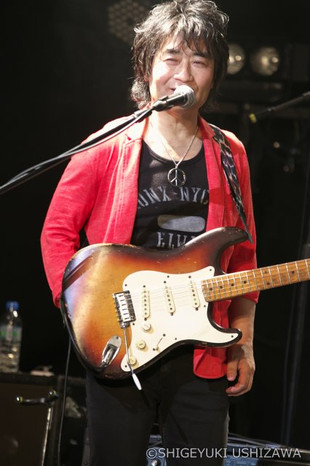

SPIRITZはシゲさんの還暦記念コンサートでも演奏したので、1982年以来36年ぶりの再集結というワケではない。

SPIRITZはシゲさんの還暦記念コンサートでも演奏したので、1982年以来36年ぶりの再集結というワケではない。

このチームは「Midnight Train」1曲のみを演奏。

このチームは「Midnight Train」1曲のみを演奏。

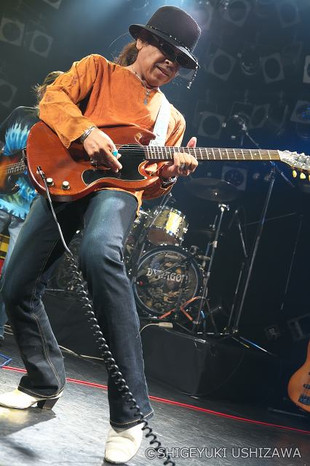

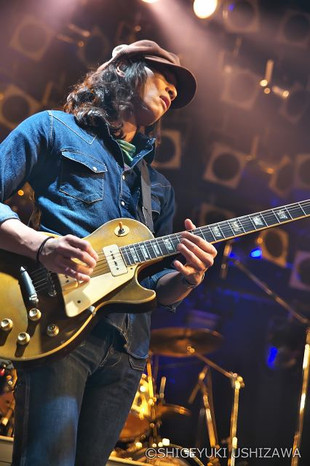

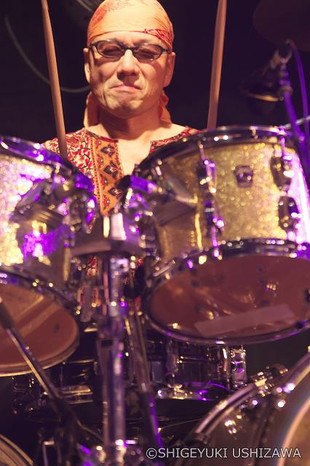

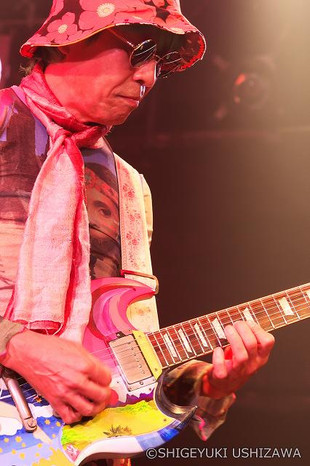

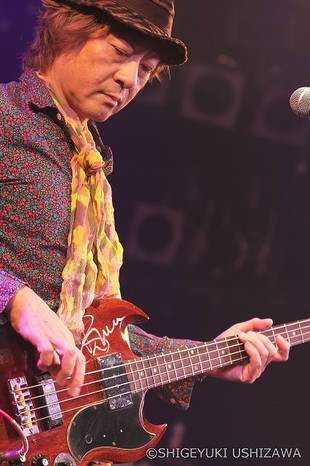

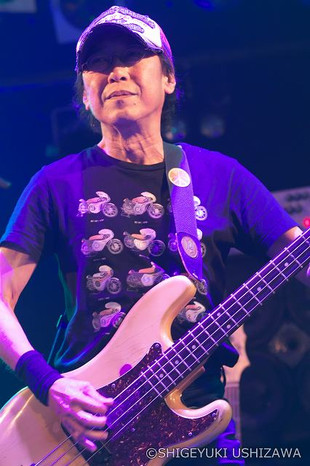

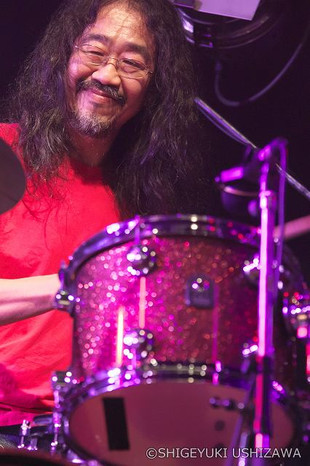

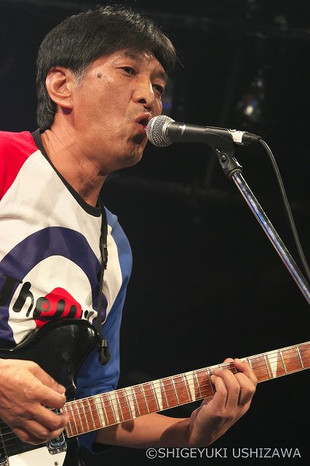

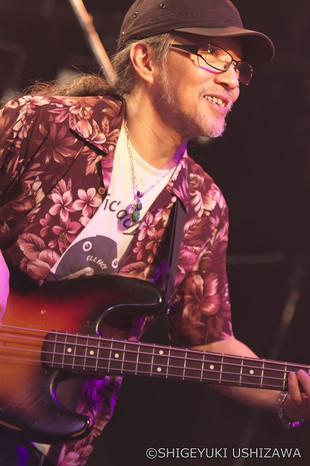

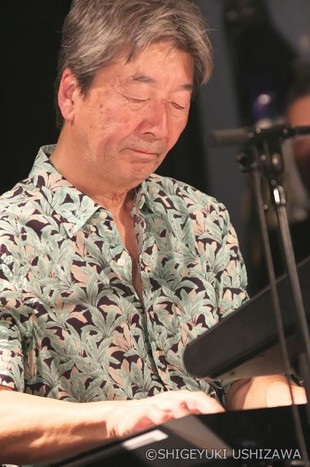

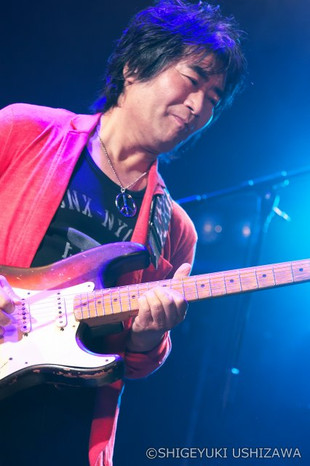

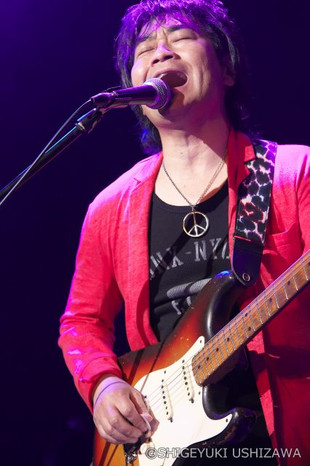

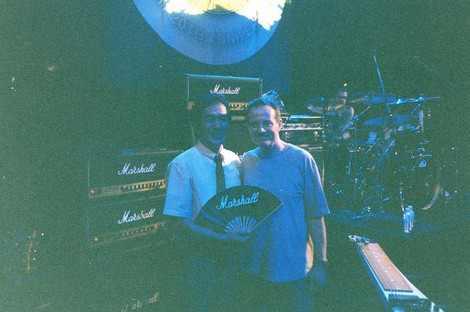

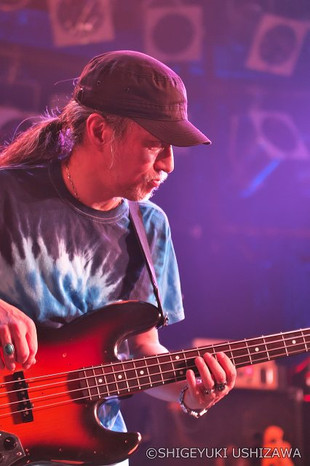

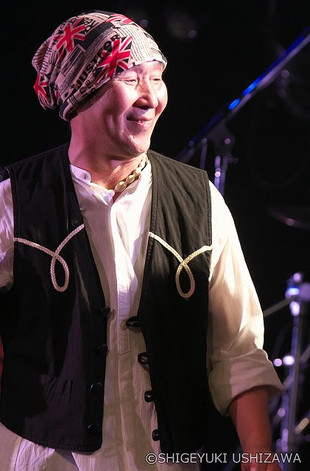

Marshall Blogには久しぶりの登場となるシゲさん。

Marshall Blogには久しぶりの登場となるシゲさん。

シングル・ピックアップのSGがよく似う!

剛さんも久しぶりのマーブロ登場で見事な鍵盤さばきを見せてくれた。

剛さんも久しぶりのマーブロ登場で見事な鍵盤さばきを見せてくれた。

しかし、考えてみるとこのチームはDYNAGONにKAZUさんが加わった格好なんだね。

しかし、考えてみるとこのチームはDYNAGONにKAZUさんが加わった格好なんだね。 でもシゲさんは「KAZUちゃんは元気にココで歌っていますけど、このステージにいられるのは奇跡なんです」とMCで告げた。

でもシゲさんは「KAZUちゃんは元気にココで歌っていますけど、このステージにいられるのは奇跡なんです」とMCで告げた。

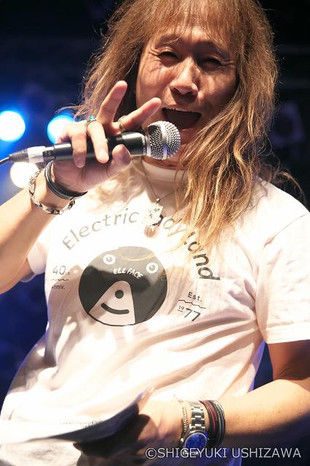

中京の重戦車、DYNAGONチームのパフォーマンスだけあって聴きごたえ満点!

中京の重戦車、DYNAGONチームのパフォーマンスだけあって聴きごたえ満点! ちなみにこの曲は演奏時間を超過してどこかのコンテストで失格になった曲だそうです。

ちなみにこの曲は演奏時間を超過してどこかのコンテストで失格になった曲だそうです。

だから今日は1曲にしたのかな?

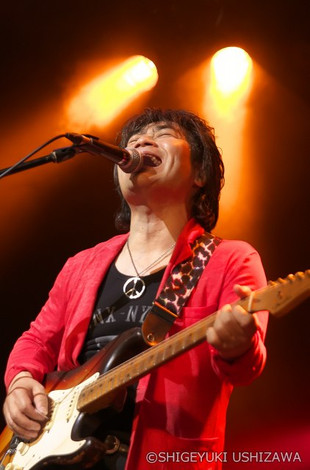

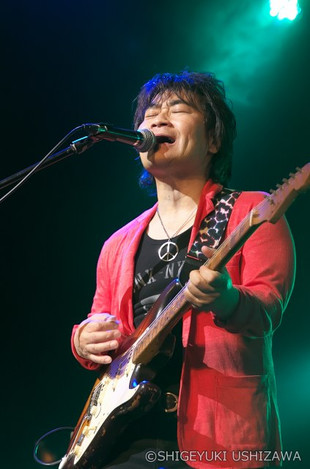

今日はお時間ちょうどでございました!合格! 続いてステージに現れたのは…アレ?

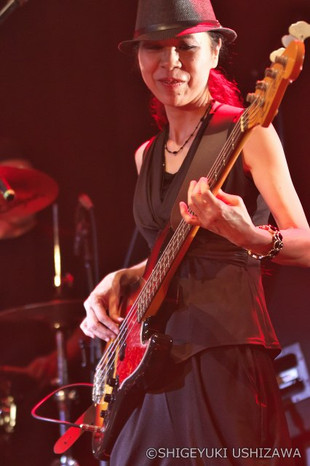

続いてステージに現れたのは…アレ?

今日、女性ボーカルズはひとりだけだ!

記事を書いていて今気が付いた。

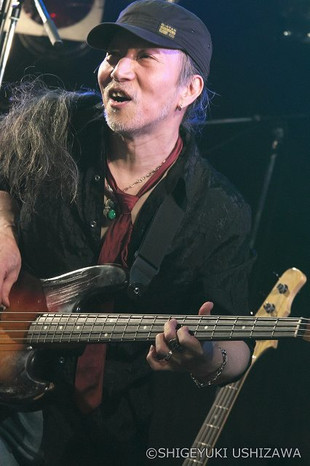

そしてバンドは剛さんがステージから降りて、SPIRITZII。

そしてバンドは剛さんがステージから降りて、SPIRITZII。

カッコいいな「II」。

そんなね、名前に「II」が入ったバンドなんてそうないよ。

パっと思い浮かぶのは「Colosseum II」ぐらいだもんね。

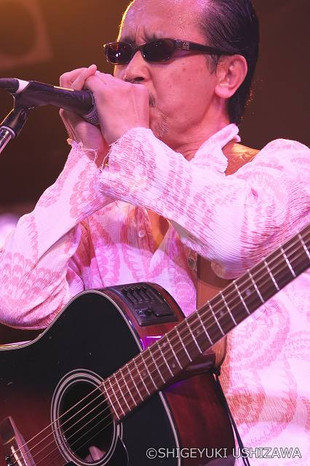

出るべくして出たロックの名曲。

出るべくして出たロックの名曲。

やっぱり名曲はいつ聴いても名曲だ。

2曲目は「Good Times」。

2曲目は「Good Times」。

この曲はシゲさんの還暦記念コンサートでも演った曲。

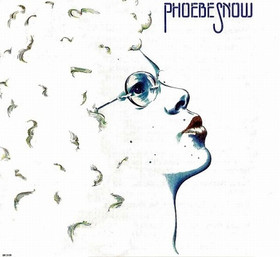

私はフィービ・スノウのバージョンでこの曲を知ったが元はサム・クック。

収録されているのはまたしても『サンフランシスコ・ベイ・ブルース/ブルースの妖精フィービ・スノウ』とかいうマヌケな邦題が付けられた1974年の『Phoebe Snow』というドンズバのタイトルのフィービのデビュー・アルバム。

私はジャズ以外の女性ボーカルズものは聴かないんだけど、コレはズート・シムズやテディ・ウィルソン、チャック・ドマニコやチャック・イスラエルズとったベテランのジャズメンが参加していることで興味を持った(ナゼかデイヴ・メイスンも参加している)。

つまり、大分後になって聴いたワケなんだけど、実にいいアルバムだよね。

このフィービの声と歌い回しはナニモノにも替えがたいぐらい素晴らしい。

そしてこの「Good Times」。

これがですね~、「ナニが悲しくてフィービはこのクックの曲を選んだんだろう」と首をかしげるぐらい原曲と違う。

歌詞の一部が同じというだけで、完全に別の曲と言っていい。コレなら自分で1曲作っちゃえばよかったのに…。

つまりフィービの方がダンゼンいいワケ。

このアルバムに感動して他のフィービのアルバムを色々買って聴いてみたけど、このアルバムがダントツでお気に入り。

それとドナルド・フェイゲンの『New York Rock & Soul Revue』での活躍もすこぶるカッコよかったが、フィービも残念ながら7年ほど前に亡くなってしまった。 チャック・ドマニコなんて名前、Marshall Blogで出る機会がないし、女性ボーカルズつながりということで一応脱線しておくけど、カーメン・マクレエの代表作、『The Great American Songbook』の「Satin Doll」のチャック・ドマニコによるベースのイントロ…トリハダです。

チャック・ドマニコなんて名前、Marshall Blogで出る機会がないし、女性ボーカルズつながりということで一応脱線しておくけど、カーメン・マクレエの代表作、『The Great American Songbook』の「Satin Doll」のチャック・ドマニコによるベースのイントロ…トリハダです。

このアルバムはギターがジョー・パスで、バリッバリ弾いているので、「ジャズでも聴いてみようかな?」なんて思っているロック・ギター・ファンにもおススメです。

勝手にフィービ・バージョンでオトミさんが歌ったかのような筆致になってしまったが、少なくともサム・バージョンには料理されていない(←ココ、シャレになってます)。

勝手にフィービ・バージョンでオトミさんが歌ったかのような筆致になってしまったが、少なくともサム・バージョンには料理されていない(←ココ、シャレになってます)。

でもフィービ式でもない。

つまりオトミさん流なのだ。

というのもバックがこのメンツだからして、それはそれはガッツのある演奏だった。

というのもバックがこのメンツだからして、それはそれはガッツのある演奏だった。

この日、唯一の女性シンガーのステージ、ものすごく良いショウ運びのアクセントになった。

この日、唯一の女性シンガーのステージ、ものすごく良いショウ運びのアクセントになった。

おなかが空いてきたので、私はこのあたりで栄で買ってきた天むすをコッソリ頂いたよ。

おなかが空いてきたので、私はこのあたりで栄で買ってきた天むすをコッソリ頂いたよ。

ひと口で食べられるし、おいしいし、とてもいい感じ!

記録を紐解いてみると、この時点で30分押し。

演奏も転換も順調だけど、イベントってのはだいたいこんなもんよ。

でも、早くももう後半だよ。

出てこいや8番手!

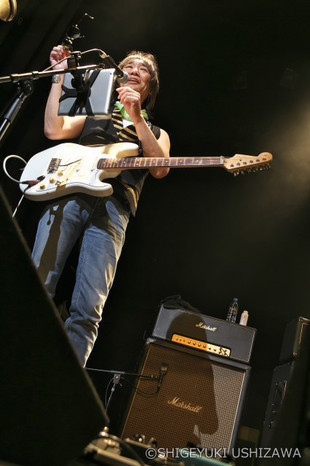

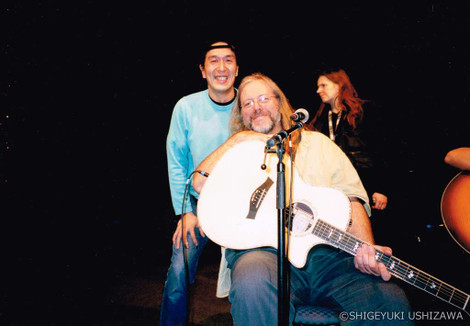

で、出てきたバンドはBlues Deluxe。

いい名前だ。

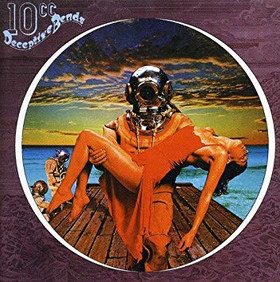

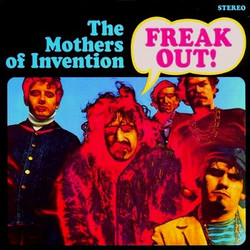

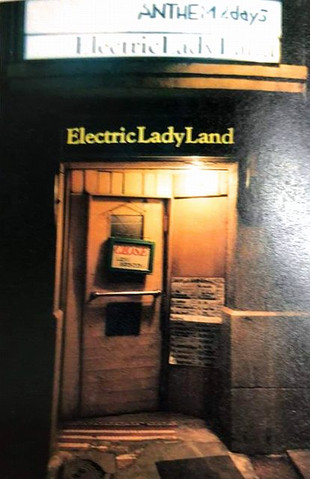

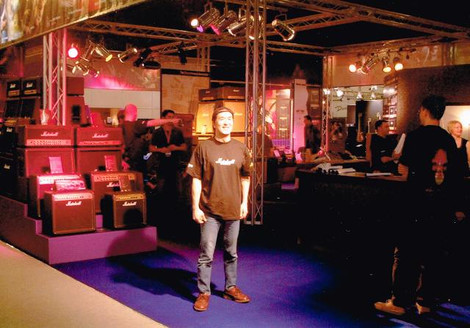

コレ。

コレ。

このアルバムってモノの本によると、Marshallとレスポールのコンビネーションが最もいい音で録られたアルバムなんだって。

そのアルバムに収録されているのが「Blues De Luxe」。

私がこのアルバムを友達の家で初めて聴いたのは中学2年ぐらいの時のことだったが、全然ピンと来るものがなかった。

わからなかったんだろうね。

アルバムは持っていても、実は今でもほぼ聴くことはないのだが、初めからこの曲だけはすごく印象に残っている。

それはジェフ・ベックのギターというよりも、あのロッド・スチュアートの「♪ッスッテディ~アッ、ッスッテディ~アッ」っていうところ。

曲はJeffrey Rodのオリジナル。

曲はJeffrey Rodのオリジナル。

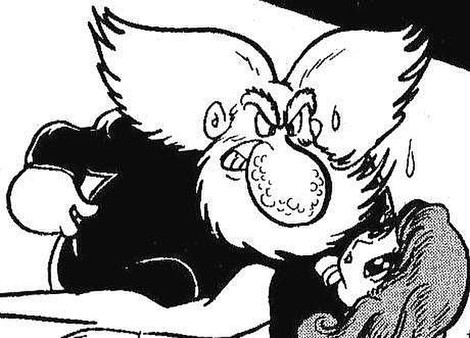

この「ジェフリー・ロッド」ってだ~れだ?

答え…下の写真の左から2人と一番の右、2人1組でジェフリー・ロッド。

つまり、ジェフ・ベックとロッド・スチュアートですな。

藤子不二雄か!?

『Truth』にはこの名義で3曲ほどオリジナル曲が吹き込まれている。

右から2人目のメガネのアンちゃんはミッキー・ウォーラー。

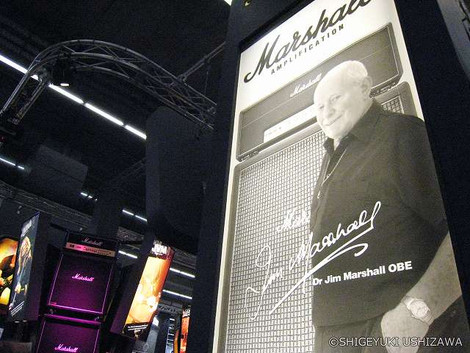

ジム・マーシャルのドラム教室の生徒さんだった。

自分が通うドラム教室の先生が作ったギター・アンプを弾くヤードバーズのOBと一緒にバンドをやるなんてのはどんな気分だったんだろうね?

ミッキーはロング・ジョン・ボールドリー、ロッド、ジュリー・ドリスコル、ブライアン・オーガーらが在籍したThe Steampacketやジョン・メイオールのBluesbreakersといったイギリスのブルース/ロック・シーンで輝かしいキャリアを積んだが、自分のドラム・キットを持っていないことで有名だった。

ちょっと~、ジム・マーシャル、つまりあなたのドラムの先生はドラム・キットを生徒に売りつけるためにドラム教室を開いたんですよ!

ココでもうチョット付け加えると、エルトン・ジョンの「ジョン」はロング・ジョン・ボールドリーの「ジョン」、「エルトン」はSoft Machineのサキソフォン奏者、エルトン・ディーンの「エルトン」からとられている。

本名は「レジナルド・ドワイト」というので、イギリスの年配のファンはエルトン・ジョンのことを「レジ」と呼ぶ。

コレも何回も書いたか…。

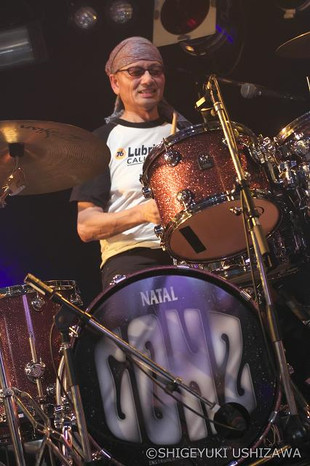

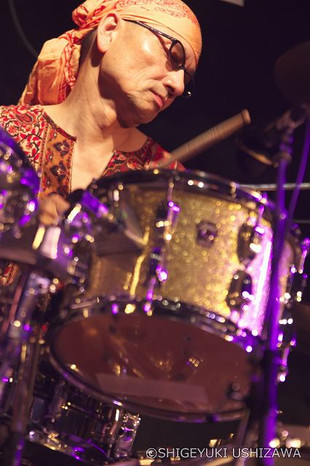

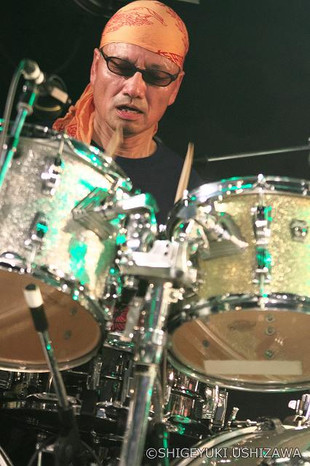

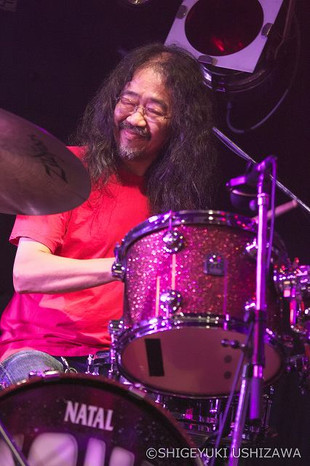

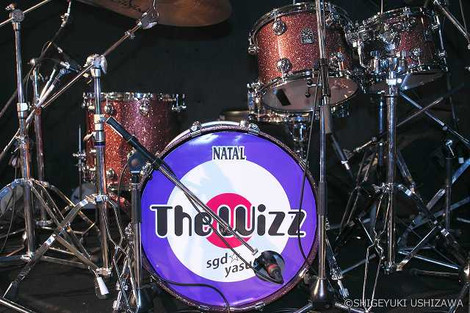

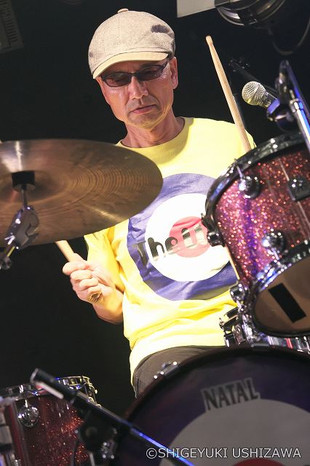

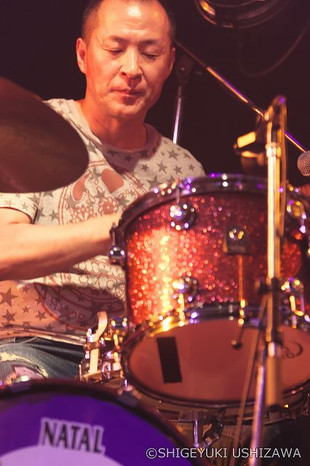

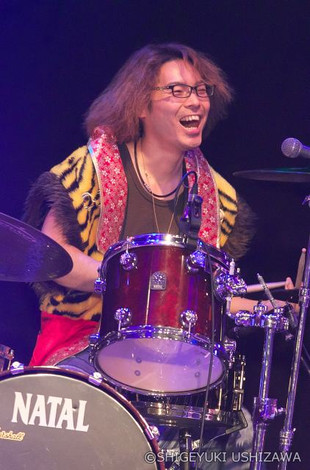

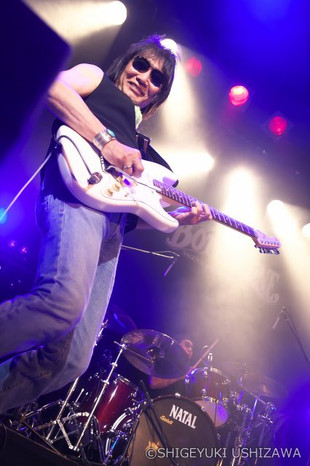

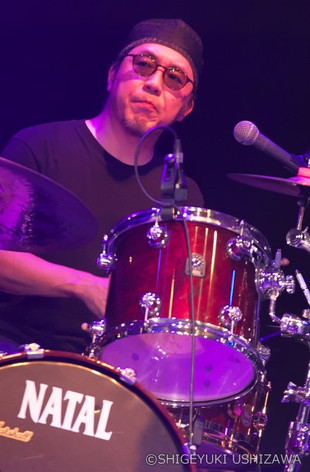

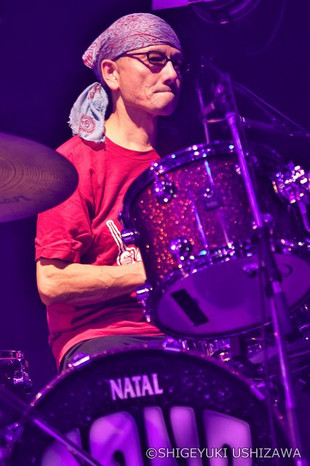

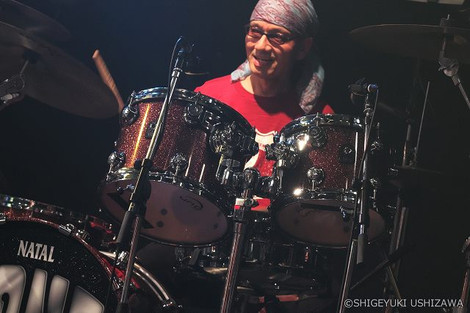

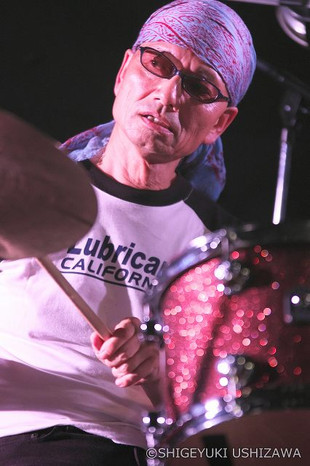

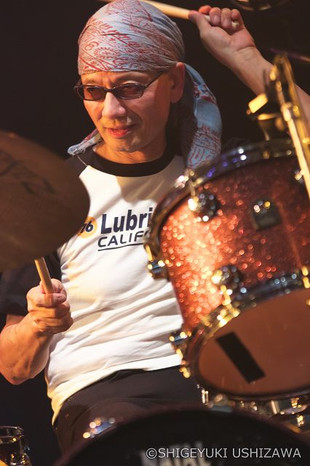

ミッキーがドラム・キットを持たなかった代わりにヤスさんがNATALを所有してくれている。

ミッキーがドラム・キットを持たなかった代わりにヤスさんがNATALを所有してくれている。

ジムも喜んでくれているハズだ。

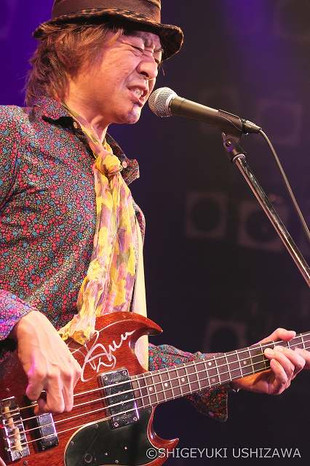

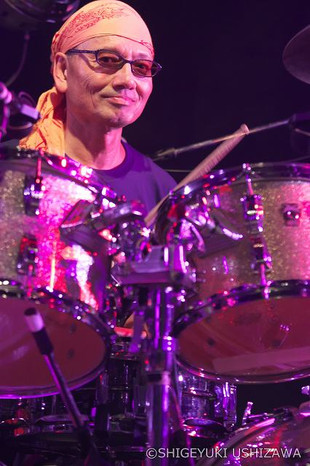

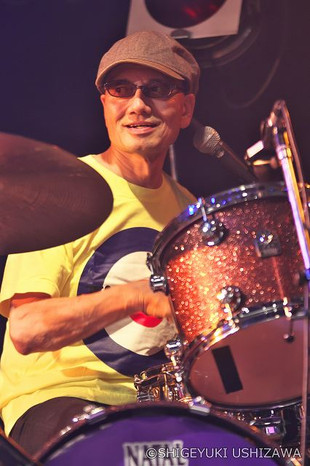

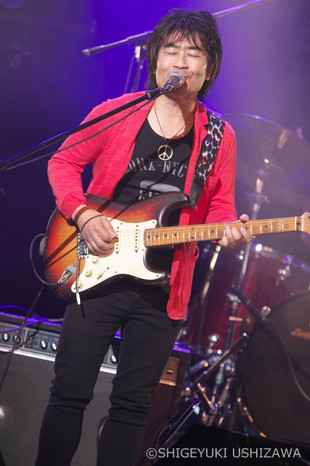

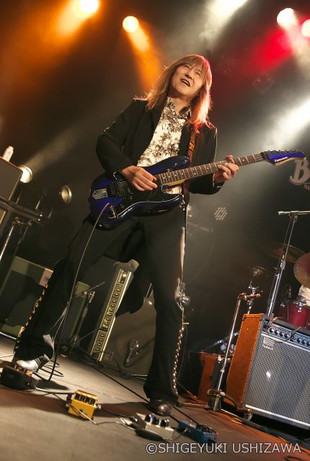

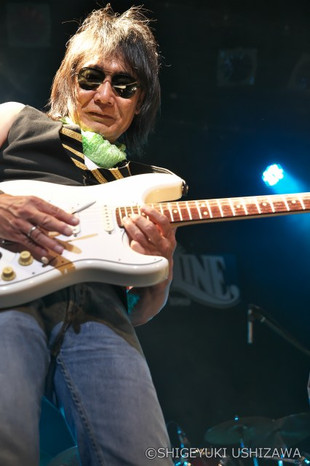

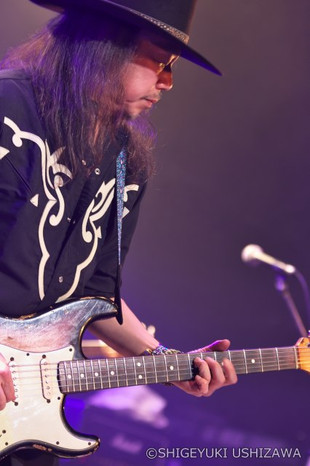

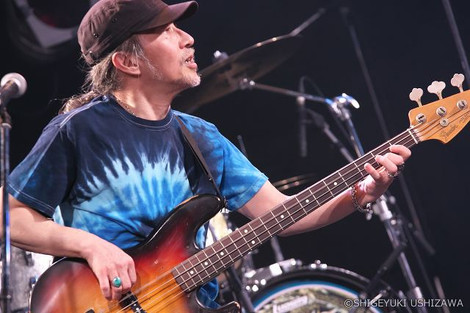

そしてヤスさん。

そしてヤスさん。

トシさんもヤスさんはこのバンドでも赤松さんと一緒だった。

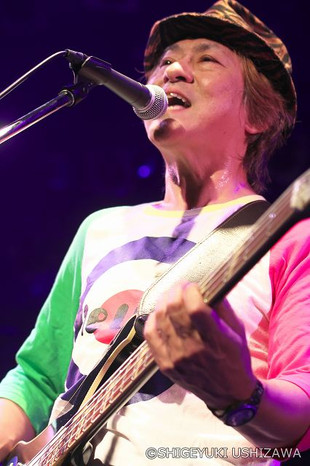

曲はZETT時代に演っていたという「Maybe Tonite」。

曲はZETT時代に演っていたという「Maybe Tonite」。

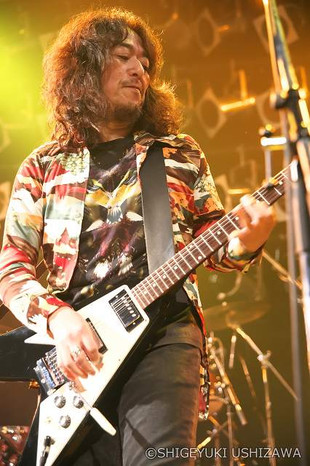

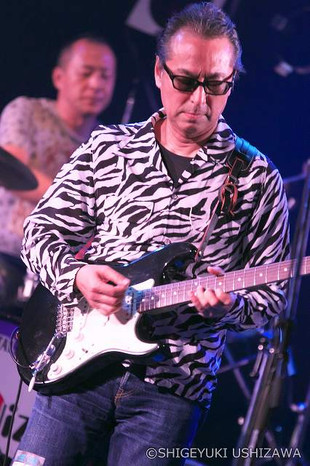

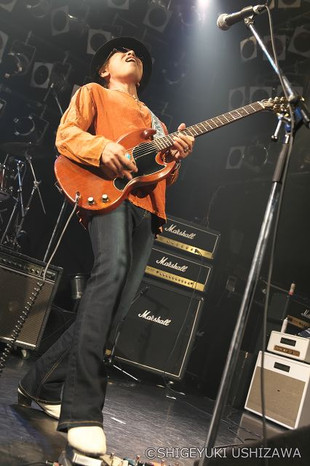

ボトルネックのエイリさん。

ボトルネックのエイリさん。

いかにも「ギタリスト」のたたずまいがカッコいい。エイリさんも赤松さんを敬愛するギタリストのひとりだ。

ヒヌカムブロウ、また東京に来ないかな~。

ピックアップセレクターに付いている50円玉が気になるんですけど!

ピックアップセレクターに付いている50円玉が気になるんですけど!

ん…もしかして、パチンとセレクト・バーをリアにしたときに自動的にセンターとリアのハーフ・ポジションに止まるようになってるのかな?

2曲目もオリジナルの「Sweet Home」。

2曲目もオリジナルの「Sweet Home」。

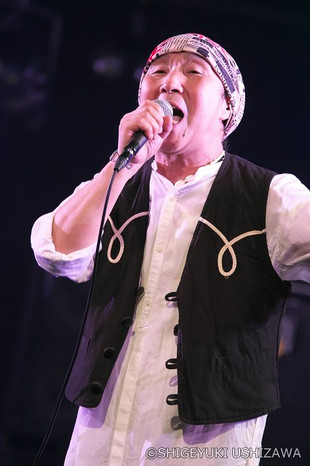

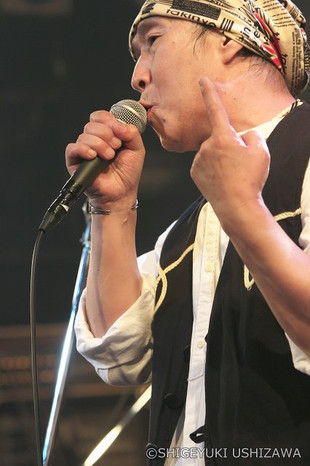

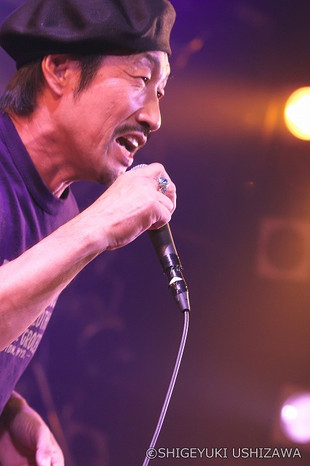

ココでもパワフルなKAZUさんの歌声が爆発!

エイリさんをして、「素晴らしい後輩」と演奏後にトシさんがおっしゃっていたが、いいねこういうのは!

エイリさんをして、「素晴らしい後輩」と演奏後にトシさんがおっしゃっていたが、いいねこういうのは!

今の若いJ-POP世代の子はこういうことができないだろうからね。

先輩との音楽的な接点が全くない。

まず「ブルース」なんて音楽を知っている子が少ないだろう。そりゃ学校へ行けばコード進行ぐらいは教わるだろうけど、それぐらいで身に付いたり習得したりできるほど音楽は甘くない。

加えてブギやシャッフルの3連のリズム。

若い人の間にコレがなくなって日本人のリズム貧乏に拍車がかかった。

考えてみると我々の世代は中学とか高校の時にステイタス・クォーとか聴いていたんだもんナァ。

今、ITのおかげでいかにもロックが盛んになっているように見えるが、実は本来「ロック」と呼ばれていた音楽はトキよりも深刻な絶滅の危機に瀕しているのだ。

マディ・ウォーターズが歌ったように「ブルース」から生まれた子供が「ロック」なんだから…親を尊敬しなければバチが当たるというものだ。

コレは今音楽をやっている子供たちのせいではなくて、作り手の大人の責任だ。

だからこうした新旧が入り混じっている光景を見るとうれしくなってしまう。

だからこうした新旧が入り混じっている光景を見るとうれしくなってしまう。

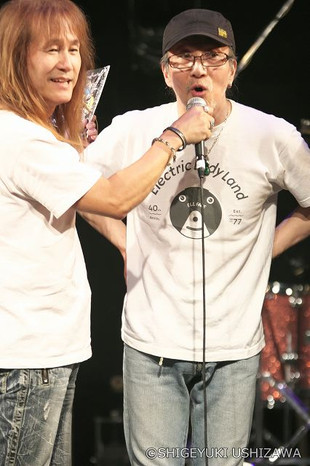

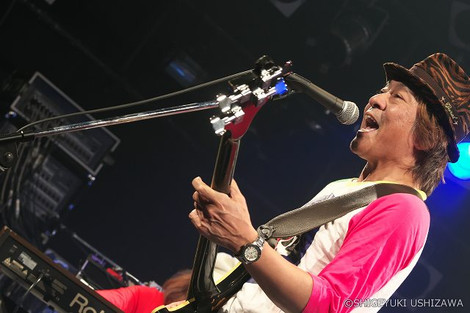

ココからMCはKAZUさんに交代。

ココからMCはKAZUさんに交代。

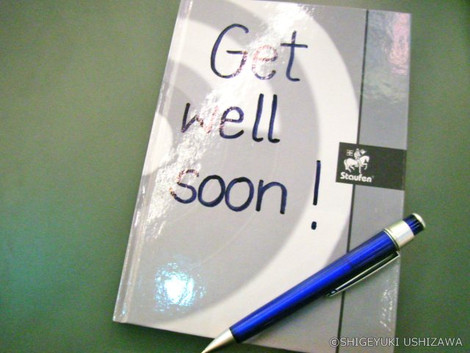

するとトシさんから「このコンサートはKAZUの快気祝いでもあるだでナァ」のひと言。

さっきSPIRITZの時、シゲさんが「KAZUがココに立っているのは奇跡」という発言をしたが、KAZUさんは深刻な大病を患って、それを見事に克服しての出演だったのだ。

するとKAZUさん、「そんなこと言われると泣いちゃうよ~!60歳にもなるとナミダもろくなるね!」

感動のシーン。

KAZUさん、ご回復おめでとうございます! <連日の大作続きでちょっと疲れてきたぞ!でもまだつづく>

<連日の大作続きでちょっと疲れてきたぞ!でもまだつづく>