ギターを嗜んでいれば、誰でも自分だけのギター・ヒーローがいるものだ。

Marshall Blogやfacebookをやっていて思うのは、ロック・ギターの世界におけるRitchie BlackmoreとYngwie Malmsteenのズバ抜けたヒーロー度の高さだ。

次点でMichael SchenkerとEdward Van Halenぐらいか?

一方、今の若い人たちにはギター・ヒーローがいるのだろうか?大きなお世話か?それとも「ギター・ヒーロー」という言葉さえ死語か?

とにかく、自分たちのヒーローを仰ぐ皆さんのあまりの熱中度が正直うらやましい。

私もロックを聴き始めた13、14歳の頃はRitchieが大スキだった。生まれて初めて観た外タレのコンサートはRainbowの初来日だったし。

Yngwieに関しては、『Rising Force』が出て来た頃は、もう時代のロックを聴いていなかったので、夢中になる機会が一度もなかった。その代り、今仕事としてYngwieのギターを楽しんでる。

考えてみると、長期間にわたって「この人じゃなきゃ絶対ダメ!」というギタリストはいなかったナァ。大好きなFrank Zappaも「ギタリスト」としてではないしナァ。

Allan Holdsworthも一時期かなり夢中になったけど、『i.o.u.』あたりから名前が一般の人にも知れ渡るようになってしまって興味はなくなっちゃった。

ロック・ギターのフィールドでは、Peter 'Ollie' Halsallが最後の砦という感じ?

ところが、対象とする音楽の幅をジャズまで広げれば、私にも確固たるギター・ヒーローが存在する。

それは渡辺香津美だ。

初めて香津美さんのお名前を耳にしたのは、『Olive's Step』が出た後ぐらいのことだろうか?

渋谷の屋根裏のドリンク・バーの壁に『Olive's Step』の販促用のポスターが貼ってあって、そこに手書きのマジックで「オレ」と落書きしてあった。香津美さんファンの店員が書いたのだろう。

こっちはギターを初めてまだ2、3年で、うまくなりたくてしょうがない。その時は香津美さんを存じ上げなかったが、「この人そんなにスゴ人なのか?」とすごく印象に残った。

その後、大学に入り、ジャズを聴くようになってからはもう夢中だった。

『TO CHI CA』や『KYLYN』等のフュージョン・アルバムももちろん好きだったが、それ以前にThree Blind Miceというレーベルに吹き込まれたストレート・アヘッドなジャズ音源がとにかく好きで、「渡辺香津美」あるいは「Kazumi Watanabe」のクレジットが入っているアルバムは、リーダーが誰で、どんな楽器であろうと、見つけ次第すべてゲットした。

この辺りのことを、公私混同丸出しでいつかジックリ取り組んでみたいと思っている。(香津美さんご本人からもご了解を頂戴した!)

私は香津美さんのナニがそんなに好きかというと、まず、すさまじいテクニックを誇る世界有数のギター・ビ・バッパーということだ。

LOUDNESSの記事の時に、よく高崎さんの海外での知名度が高いことに触れるが、ジャズの世界に限っては断然香津美さんだ。

Marshallの仕事となると、あまりジャズを聴いている輩にはめぐり合わないが、たまにそういう人と一緒になってジャズの話しになると必ず「キャズ~ミ・ワ~トゥワナ~ビ」は知っているかという話になるからね。

1987年代に新婚旅行で初めて訪れたアメリカのレコード屋に「Kazumi Watanabe」のコーナーがあったのを発見して感動したのを覚えている。

そしてもうひとつ…ギターという楽器の可能性を信じて音楽ジャンルを問わず、常に前進し続ける香津美さんのクリエイティビティだ。

香津美さんのオリジナル曲がとても好き。どれも問答無用でカッコよく、そして深い。

芸術性、大衆性、経済性、そして世界的知名度という観点で見れば、Jeff BeckやPat Methenyの向こうを張れるギタリストは、日本では香津美さんだけであろう。

私は最近クラシック音楽を聴くことが多いが、そういう時、「クラシックは聴くべき。音楽の宝庫だから」という、昔インタビュー記事で読んだ香津美さんの言葉がいつも頭の片隅にあるのだ。

それだけ影響を受けているのだ。

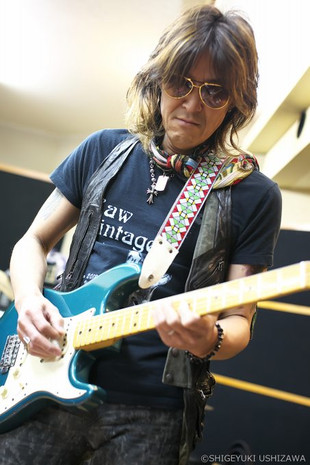

さて、今日のMarshall Blogは香津美さんにご登場頂く。

今まで約1,800本以上の記事を編んできたが、香津美さんにご登場頂くのは初めてのことだ。

「祝!」なのだ!

「念願の」、そして「待望の」なのだ!

皆さんにこの気持ちがわかるだろうか!

…と言っても、香津美さんとはアコースティック・ギターの仕事を通じて10年以上前から交流をさせて頂いている。

そもそもは、そのアコギ・ブランドを冠にしたコンサートへの出演を依頼する熱烈なラブレターを認めたのだ。その前にもある方のご紹介でホンの少しメールでコンタクトをさせて頂いたことがあったが、仕事でご一緒するのはこの時が最初だった。

出演をご快諾頂いた時は死ぬほどうれしかった。

ある時、そのコンサート打ち合わせの後、食事をご一緒させて頂いた。あまりの興奮で二次会で飲み過ぎてしまい、二日酔いで地獄を見たこともあった。

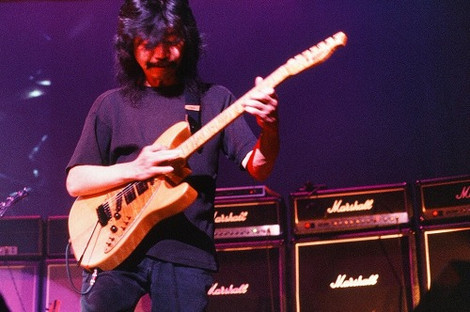

そのつながりで、2004年にHoracio HernandezとRichard Bonaとの「Mo' Bop」のコンサートで、リイシューされたばかりの1974Xを使って頂いた。

東京公演は渋谷のオーチャード・ホール。

香津美さんはエクステンション・キャビネットの1974CXを追加して、レスポール直で「Cry me a River」をア・カペラで弾いてくれた。素晴らしかった。

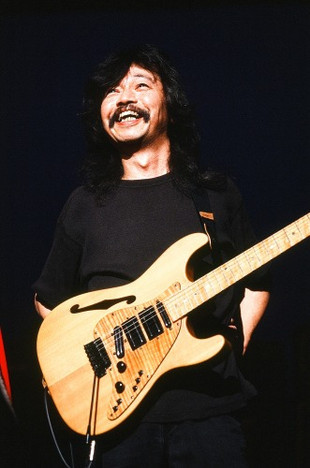

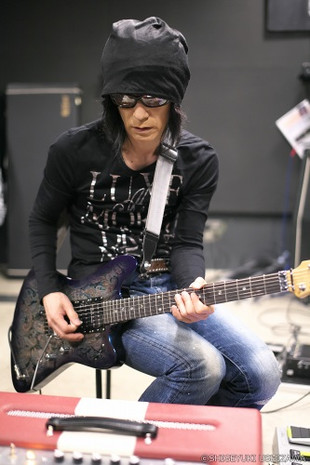

下の写真は、NHKの高中さんとの番組の収録で、1974Xをお使い頂いた時のもの。

あれから12年も経ったのか!本当に昨日のことのようだ。

そして、今年は香津美さんが『Infinite』というアルバムで17歳の時にデビューしてから45年目の年に当たる。

そして、今年は香津美さんが『Infinite』というアルバムで17歳の時にデビューしてから45年目の年に当たる。

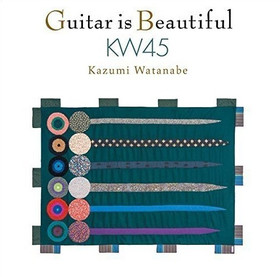

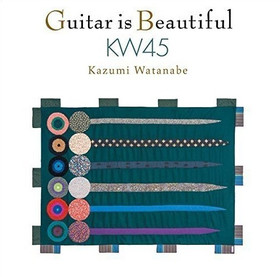

そこで『Guitar is Beautiful KW45』という記念アルバムをリリースされた。

信じられないぐらい多方面のギタリストとの「デュオ」演奏をテーマにしたアルバムだ。

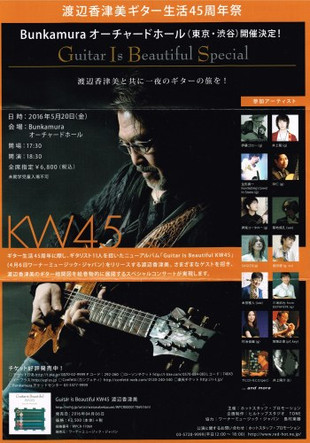

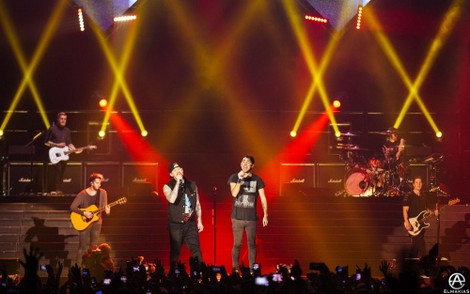

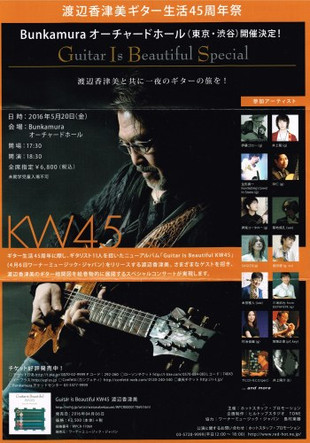

さらに、このアルバムのリリースを記念してのコンサートが今週開かれる。

さらに、このアルバムのリリースを記念してのコンサートが今週開かれる。

名付けて『渡辺香津美ギター生活45周年祭 〜 Guitar Is Beautiful Special 〜』。

会場は再び渋谷のBunkamura オーチャード・ホール。

コンサートは最新作『Guitar is Beautiful』に関わったアーティストの皆さんをゲストに迎えた香津美さんを囲む「ギター祭り」になるようだ!楽しみ~!

そして、ココで私に奇跡が起こる。

ナント、このコンサートのオフィシャル・フォトグラファーのご指名を頂戴したのだ!

信じられんよ!

もちろん、ご連絡を頂戴した日から興奮で一睡もしていない(ウソこけ!)。

イヤ~、長生きはするもんですよ。

そして、人間マジメに生きるべきです。

人様のお金で温泉行って家族会議なんかしちゃイカン!

久しぶりの香津美さんとのお仕事…しかも今度は写真!もう死ぬほど頑張ってしまうのだ!

そして、もうひとつ、Marshallにとっての好機が到来した。

そして、もうひとつ、Marshallにとっての好機が到来した。

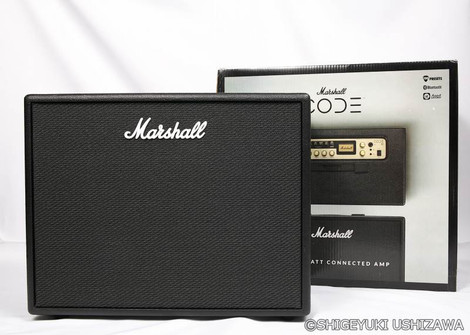

もうMarshall Blogの読者の皆さんにはきっとおなじみのASTORIA。

Marshall初のブティック・コンボね。

このCLASSICというモデルはクリーン・トーンを出すのが仕事で、そのアイデアの基礎は私が提案したことをコチラに記した。

実はこのアイデアを練っていた時、香津美さんのことが頭にあったのですよ。

すなわち、アンプはクリーン、しかも上質のクリーンにしておいて、エフェクターで音を作るという古式ゆかしいスタイル。

「香津美さんが使ってくれれば、うれしいなったらうれしいな!」と思っていた。コレ事実。

そこで、今回の写真のお仕事で久しぶりにご連絡をさせてもらうようになったので、ASTORIAのことをご紹介させて頂いた。

すると、香津美さんは直ちにMarshall Blogをご覧になって下さって「興味あり!」の反応を示して頂いた。

ココからの話は早い!

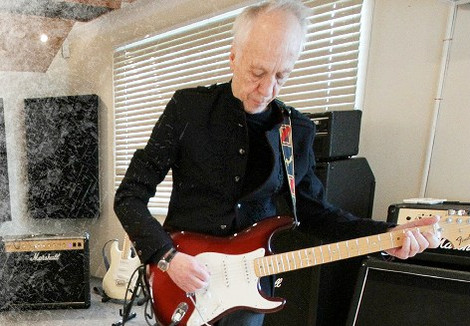

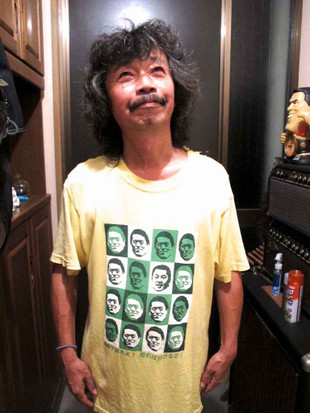

そこで、すぐに香津美さんの音楽創作の根城、Hilltop Studioにお邪魔させて頂いてASTORIA CLASSICをお試し頂いた。

そこで、すぐに香津美さんの音楽創作の根城、Hilltop Studioにお邪魔させて頂いてASTORIA CLASSICをお試し頂いた。

う~ん、こうして見ると確かに緑色の物体がスタジオにあると目を引くな。圧倒的に「黒」の世界だもんね、普通は。

準備は万端…早速音を出して頂く。

素のクリーン・トーンを確認した後、各種のエフェクターを用いてバラエティ豊かな音色をASTORIAから繰り出す。

素のクリーン・トーンを確認した後、各種のエフェクターを用いてバラエティ豊かな音色をASTORIAから繰り出す。

ドキッ、「J.F.K」!

昨日偶然『Spice of Life』を聴いたばっかりだったのだ!

この『Spice of Life』というアルバムはドラムがBill Brufordで、イギリスで録音されている。

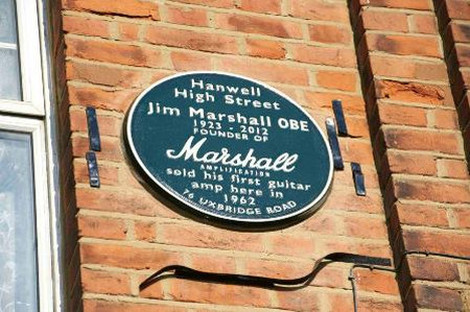

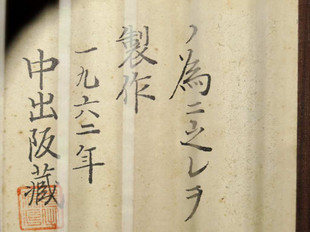

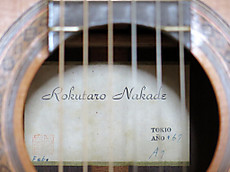

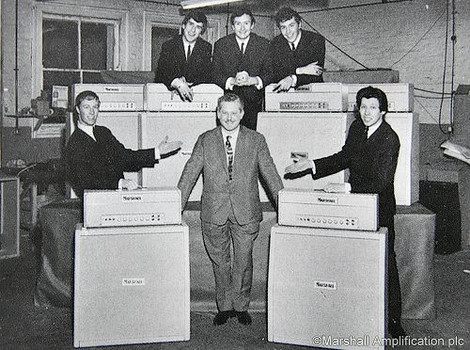

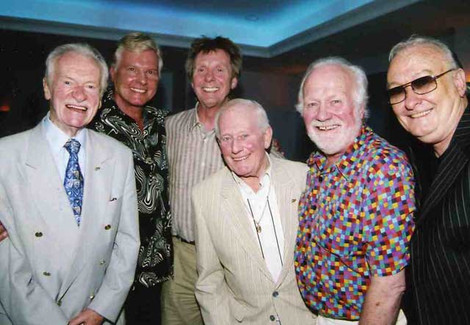

そのレコーディングの時、香津美さんはブレッチリーに赴き、Jim Marshallにお会いになったそうだ。

…と、ひとしきりASTORIAを確認して頂く。

ここから先は例によって私との対話形式で香津美さんにASTORIA CLASSICについて語って頂くことにする。

ここから先は例によって私との対話形式で香津美さんにASTORIA CLASSICについて語って頂くことにする。

Marshall(以下「M」):いかがですか?どんな感じでしょう?

渡辺香津美(以下「K」):第一印象!素直なクリーン・トーンですよね。

パッと見た感じにくらべてロー・ミッドとかボトム感がすごいあるんですね。

余裕があるんですよ。

こういうハムバッカー系のギターだと結構ローがモタつくじゃないですか。クリップっぽくなるというか…ピッチが明確でなくなってしまうアンプが多いんですよね。

音圧はあるんだけど何を弾いているのかわからないみたいな…。

そのあたりに関して言うと、ASTORIAの解像度はかなり優秀だと思います。

だから巻き弦の感じがよく出ています。

M:ありがとうございます!

ところで、ギターに関するインタビューは多くてもアンプに関するご質問は少なかったりするのではないですか?

K:確かにあんまりないかも知れませんね。結構好きで色んなものを使っているんですけど…。

M:存じ上げております。

例えば『Spice of Life』の時はMarshallの三段積みをお使い頂きました。そうして色々なアンプをお使いになっていらして、香津美さん流のアンプ哲学みたいなものはお持ちでいらっしゃいますか?

「ギター・アンプはこうあるべき!」…のような。

K:はい。ギター弾きとして色々な面がありますので、例えばジャズを演奏するときはスーパー・クリーンなトーンが欲しいし、ブルースっぽいものを演るならピッキングの強さに応じてクランチしてくれるモノがいい。サスティンしすぎないものですね。いい感じでプス~っといなたく音が消えてくれるヤツ。

それと、コンテンポラリー的なギターを弾く時にはキーボードのようにサスティンがあって、エフェクターのノリがよいモノが欲しいですよね。

ギター・トリオの時にもキーボードのような役割をカバーできるような…リード・トーンがシッカリしていて、ヴォイシングがクリアに聞こえるようなものが好ましいワケです。

(実際に開放弦を含む複雑な和音を弾く)

こういう風に開放弦の鳴りがクリアで、ヴォイスが全部聞こえないとダメって感じです。M:ASTORIA CLASSICはクリーン・トーンを出すためのモデルです。アンプでいいクリーンを出して、後はエフェクターで音を作るというのが開発のひとつのコンセプトです。

こういう風に開放弦の鳴りがクリアで、ヴォイスが全部聞こえないとダメって感じです。M:ASTORIA CLASSICはクリーン・トーンを出すためのモデルです。アンプでいいクリーンを出して、後はエフェクターで音を作るというのが開発のひとつのコンセプトです。

K:はい。そうですね。

M:香津美さんでしたらCLASSICをどうお使いになられますか?クリーン単体でもお使いになられたいという感じでしょうか?

K:そうですね。基本的にすごくいい感じのクリーンです。

そして、ここから色々足していけるという。

M:そこです!

M:そこです!

K:うん。レコーディングでも、小さなライブハウスでも、大きなホールでも、どこでもいつでも同じ音を出すにはどうすればよいか…。

最近の傾向で、アンプ・シミュレーターみたいなもので音を作ってPAでアウトするという方法もありますが、ボクはやっぱりアンプからガーっと音が出ていないとイヤなんです。

そうなると、自分の背中にスピーカーがあって、それで耳を壊さず、作り込んだ音が毎回同じように出て来るようにする方法として、「ペダルで音を作り込む」というひとつの結論に達しているんですよ。

M:なるほど!(キタキタキタキタ~!)

K:オーバードライブでも、曲によってタイプが違うものを使いたいし、同じ曲の中でもメロディとソロは使い分けたいし、それから、リアのピックアップの時に合うオーバードライブとフロントのピックアップの時に合うオーバードライブも選びたい。ギターによって選ぶのは当然です。

そういう時に音が七変化できるようにしておきたいワケです。

ですから、オーバードライブも3種類ぐらいセットしておいて、場面に応じて使い分けたい。

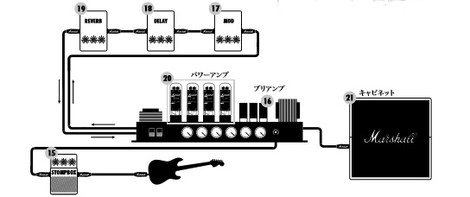

<香津美さんの足元の現状>

香津美さんは、このエフェクター群を単純にギターとアンプの間にシリーズで結線している。

M:ドワ~!となると、アンプが素直な方が好ましい。

M:ドワ~!となると、アンプが素直な方が好ましい。

K:そうです。アンプであんまり味付けされちゃうとやりにくい。

でも「味付けされていない」というのはソリッドステートのようなアンプということではないんですよ。

M:わかります。

K:パッとすっぴんで弾いた時に「アダルト」な感じが欲しいワケです。

M:「アダルト」?!…となると真空管のアンプ?

K:そういうことになります。

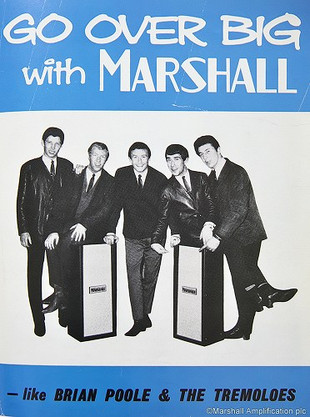

M: もうMarshallというとまず「歪み」というイメージがありますよね?でも、昔はマクラフリンもディ・メオラもホールズワースもみんなMarshallでした。香津美さんはそういう時代を目の当たりにされていると思います。

M: もうMarshallというとまず「歪み」というイメージがありますよね?でも、昔はマクラフリンもディ・メオラもホールズワースもみんなMarshallでした。香津美さんはそういう時代を目の当たりにされていると思います。

香津美さんにとってのMarshallのイメージはどういう感じですか?

K:食わず嫌いで苦手。自分に絶対合わないと思っていました。

それで楽器屋で試奏する時にお店の人がセッティングしてくれるんですけど、好きではなかったですね。

ところが出演するライブハウスにMarshallしかなかった時があったんですよ。

ジャズのギター・トリオだったのでクリーンで弾かなければならない。で、色々とイジっていたら、すごくいい感じのクリーンが出たんです。

それで、「あ、Marshallのクリーンってアリなんだな」って思ったんです。

頭の中にはあるメーカーの音のイメージがあって、それに近づけようとしたんですが、その時はMarshallを操作する知識がなかったので、頭の中にあったよそのブランドのアンプのイメージを捨てたんですね。

それで、イチから音を作るのもありだな…と思って。トレブルを全部絞って、ベースを思い切り上げても案外モタつかない。

なんだ、Marshallイケるじゃないか!ということになった。

M:それはES-350の時代ですか?(編者注:ES-350はL-5サイズの薄型のフルアコースティック・ギター。70年代初期の香津美さんの愛器。私は大学の頃からそのギターに憧れていた。ある時、松本の楽器屋さんで50年代製の程度のよいビンテージを見つけた。買おうかどうしようか家族会議まで開いて迷ったが、下の子が生まれたばかりだったので、120万円はさすがに厳しく諦めた思い出がある)

M:それはES-350の時代ですか?(編者注:ES-350はL-5サイズの薄型のフルアコースティック・ギター。70年代初期の香津美さんの愛器。私は大学の頃からそのギターに憧れていた。ある時、松本の楽器屋さんで50年代製の程度のよいビンテージを見つけた。買おうかどうしようか家族会議まで開いて迷ったが、下の子が生まれたばかりだったので、120万円はさすがに厳しく諦めた思い出がある)

K:そうです。

M:ウワ~!見たかったナァ。

ジョン・アバークロンビーもMarshallですもんね、あの音で。

K:あ、そう!

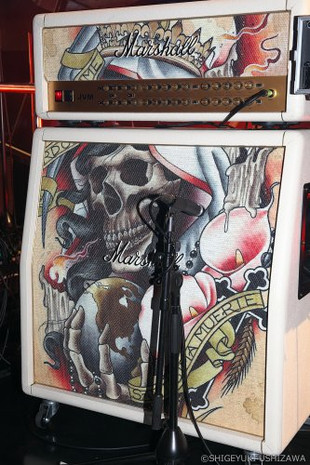

でも、ポンタとグレッグとやていたMoboⅢの頃はMarshallのヘッドとキャビを持ち歩いていたんですよ。

野外の現場も結構あったので…。(編者注:1986年のMoboⅢのスタジオ・ライブの演奏で香津美さんの背後にMarshallが確認できる。結線はされていないがJCM800 2203のコンボ4103。それに1965Aと1965Bという4x10”のキャビネットだ)

でも、ちょっとボリュームを上げるとすぐにPAの人が飛んできたり、ポンタが「うるせ~!」って騒いだり…ステージのそでに置いたこともありましたね。

M:ハハハ!甲子園でしたっけ、Marshallをズラリを並べて弾かれたのは?

M:ハハハ!甲子園でしたっけ、Marshallをズラリを並べて弾かれたのは?

K:そうです。日本シリーズの開幕戦で、野村さんと長嶋さんがいらしゃいましたね。

「君が代」を弾いてくれというので、それならMarshallでしょ…ということで用意してもらったんですが、Marshallの後ろが貴賓席になっていて、アンプを積んでしまうと、貴賓の方々の視界を遮ってしまうんです。

「すいません、それ、どけてください」ということになって、横に並べて使いました。

M:ジミー・ペイジスタイルですね?

K:残念でしたけど、音はよかったですよ!PAもない生音でね。

M:見たかったナァ。それで、どういう風に弾かれたんですか?

K:イヤ、それがクギを刺されましてね…。

ジミヘンの「アメリカ国歌」風にやろうと思ったんですよ。こんなヤツ。

(実際にジミヘン風に「君が代」を弾く)

M:当然そうなりますよね!

M:当然そうなりますよね!

K:ところが!「渡辺さんのギターに合わせて5万人のお客さんが君が代をご唱和くださいますので、メロディだけは忠実に弾いてください」と言われたんです。

そしたら緊張しちゃって…こんな感じ。

(実際に「君が代」のメロディを原曲に忠実になぞって弾く)

M:ウワ、もったいない!(それでも十分にカッコいい!)

K:イヤ、でも結構感動しましたよ!

それにシングル・ノートで歌うのはやっぱりギタリストの最終課題ですからね。

M:なるほど!

ASTORIAに話を戻しますが、レスポンスなんかはどうお感じになります?

K:イヤ、すごくいいですよ。速くて気持ちいい。

音がまとまってくれる感じがするんですね。

特に(コードを弾きながら)、こういうのを弾いた時のバランスがとてもいい。

M:各弦の音がそれぞれ聴こえてくるような…。

K:ウン、分離感というよりは音程感が強くて、まとまってコードが聴こえてくれる感じです。

すごく安心感がありますよね。

印象としては、Precision(正確さ)というよりMusical(音楽的)です。

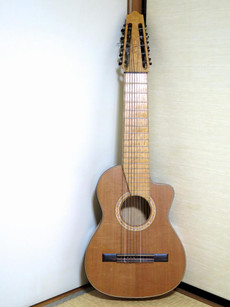

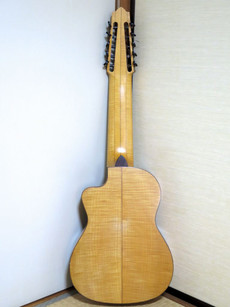

だからハコもの(フルアコ)のギターなんかはいいでしょうね。

M:ウワ!聴いてみたいナァ…ハコもののASTORIA。

K:ハコもの、ありますよ。ちょっとアレ持ってきて!(…とスタッフがフルアコを用意)

M:イヤイヤ、すみません!でもうれしいな!

(間、そしてフルアコが登場して早速プレイ)

M:ウワ~。

M:ウワ~。

K:ね?レスポンスがナチュラルですごくいい感じ。

(しばし演奏…私、シアワセ)

(しばし演奏…私、シアワセ)

K:すごくふくよかなサウンドです。

K:すごくふくよかなサウンドです。

シングル・コイルも試してみましょう。

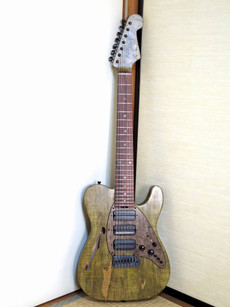

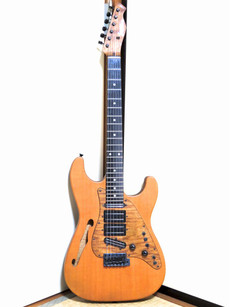

(ストラトキャスター現る。ストラトの音なんだけど、完全に香津美さんの音)

K:ウン、これもいい感じですね。ちょうどいい。

K:ウン、これもいい感じですね。ちょうどいい。

M:香津美さんのストラトキャスター姿を生まれて初めて拝見しました!

香津美さんはプロとして45年もこういう機材の変遷を目の当たりにされていらっしゃいますよね。

ずいぶん変わりましたでしょう?

K:変わりましたね~。

やっぱりシールドのような途中のモノが変わりましたよね。昔だったら「エ?」っていうようなギターでもシールド一本でいい音に変わってしまったりする。

M:なるほど。それはそうかも知れませんね。昔はこんなに種類がなかったですもんね。

K:ボクもずいぶん色々試しましたが、どんなにお金をかけてもダメな場合もあります。

あまりハイファイにしすぎて楽器本来の音を失ってしまうケースもあったりします。

最終的には使う本人が気持ちいいかどうかということです。

でも、途中に何をつなごうが元の音が良くなければ意味がありません。

ですから、入口と出口…すなわちギターとアンプがまず最重要ですよね。

M:香津美さん、偉大なるギター・グルのご意見として、ギターとアンプってどっちが重要だとお感じになりますか?重要度を「〇:△」と比率で表すとどうなりますか?

M:香津美さん、偉大なるギター・グルのご意見として、ギターとアンプってどっちが重要だとお感じになりますか?重要度を「〇:△」と比率で表すとどうなりますか?

あ、私がアンプ屋ということはお考えにならないで頂いて、ゲームとしてご意見をお聞かせください。

K:「ゲーム」としてね…(間)…ムズカシイ質問だな。

でも…(間)…気持ちとしては、「7:3」でありたいよね。

でも…(間)…気持ちとしては、「7:3」でありたいよね。

M:どっちが「7」?

K:ギターが!

M:(ズルッ!)

M:(ズルッ!)

K:ギターが一本あって、世界中どこへ行っても、アンプが何であろうとも、「オレの音がするぞ!」というのが大基本にあって…。アンプが壊れていたら音は出ないし…。

実際、モスクワのライブハウスに行った時、妖しいアンプが出てきて、どうやっても音が作れないなんてことがありましたよ!

吉田美奈子さんとのデュオだったんだけど、チョット力を入れるだけでグワ~って歪むワケ。

M:ああ~、美奈子さんは楽器の音にものすごくシビアですもんね。

K:「歪んでるぜ…」なんて言われちゃって!

M:ウワ~!

K:GAINを下げれば歪まなくはなるんだけど、ホンのチョット動かしただけでドバーっとなっちゃうワケ。オール・オア・ナッシング。

M:まさか、その時「このアンプMarshallみたいだな!」なっておっしゃったんじゃありませんか?!

K:イエイエ!とにかく絞って乗り切りました。

M:ギター・アンプはギターがなければビックリするほど何の役にも立たない半面、実際にギターの音を出しているのはアンプですし、せっかくいいギターを使ってもその音の良し悪しを決めてしまうのがアンプであることも事実なので、アンプ屋の宣伝文句としては「アンプ7、ギター3」というお答えを期待するんですね。

K:イヤ、それも正しいですよ!どっちもアリなんです。

M:ヨッシャ~!

M:ヨッシャ~!

K:結局、現場の状況や環境は選べませんから、とりあえず自分の方は状態を確保しておこうとする気持ちね。ギターやエフェクターは手元にあって自由自在ですから。、

M:なるほど、超ベテランならではご意見。

K:マクラフリンなんか最近、ギターから直でワイアレスでPAに音を飛ばしているらしいですよ。それでもあの音がしてますからね。

M:さっきも触れましたけど、マハビシュヌの頃はマクラフリンだってMarshallでしたよね?

K:積んでましたよ!そういうことをやった人だから、今そういうことができるんですよ。ちゃんと経験してる。

M:いいことおっしゃる。

でも、最近はギターを初めてやるような子でも流行りのデジタル・アンプなんかを買ってしまうんですって。

K:うん。そういうものはとても便利なんだけど、知識を持っていない人にはどうかと思います。

例えば、自分でアンプを飛ばしちゃったりとか、煙を出しちゃったりとか、苦労して運んだりとか…、そうやってアンプと苦楽を共にすれば、「こうすればああいう音になる」とか、「こうすれば壊れない」とかいう知識が身につくワケです。

そういう経験が元にあれば、そういったデジタル機器を使うのもよろしいのではないかと思います。

だって、そういう経験や知識がなくて、いきなりデジタルじゃ「何がいい音」なんてわからないでしょ?

いい音を作ってメモリーさせておくとか、どこへ行っても同じ音が出せるという意味では本当に便利だとは思います。

でも、やっぱり「元」を知っているからこそ便利だ…という風にありたいよね。

M:私も古い人間になってまいりまして…まったく同感です。

K:食べ物と同じですよ。ホンモノの味を知っていれば良し悪しがわかるけど、そうでなければ天然と養殖の違いもわからない。

採れたてのコリコリした天然の鯛のおいしさを知らずに、養殖ものを食べて「歯触りが柔らかくておいしい~」なんていう若い子みたいなもんです。「柔らかい」のは違うんだ!っちゅーに!

M:カニよりカニかまぼこの方が好きだったりして…。

K:最近のカニかまはスゴイですよ!よくできてる。

M:海外でもスゴイ人気らしいですからね。

K:いずれにしてもまず耳を育てることが大切。そのためにはやっぱりレコードをたくさん聴いて、色々なことを知っていないといけませんね。

M:香津美さんは「Marshall」と聞いて、まずどのギタリストを連想されますか?ジミ・ヘンドリックス?ジミー・ペイジ?

K:マーシャル、マーシャル…リッチーかな?

M:エエ~?意外!

K:でも…「Marshall」といえば、ジミ・ヘンドリックスか…。

(「Little Wing」のフレーズを弾く)

K:やっぱりアメリカン・アンプにはない味がありますよね。

K:やっぱりアメリカン・アンプにはない味がありますよね。

ASTORIAにはMarshallのDNAを感じます。「クリーンなのに歪んでいる」みたいなね。うまくいえないけど、そこら辺のチャラいクリーンではなくて、ドスの効いたクリーンなんです。

M:それはASTORIAのどういうところなんでしょう?ローミッド感というヤツですか?

K:うん。パッと弾いたイメージでは、このアンプはローミッド感がすごいと思います。

弾いててすごく安心なんです。「もっとチョット欲しい」みたいな部分がないから、無理して強く弾いたりする必要がない。

インプットのレスポンスがすごくいい。とにかくローがいい感じに伸びています。

…と、とても好意的なご評価を頂戴した。

20日のオーチャードホールでのASTORIAで使って頂くことになった!

香津美さん、ありがとうございます!

この他、「変わったコルトレーンの聴き方」の話だとか、とても面白い話しをたくさん伺ったが、今回は紙幅の都合で割愛させて頂く。

ダメなのよ、私が興奮しちゃって…色んな話を聞きたくてキリがないの。

香津美さんもイヤな顔ひとつされずにお答え頂くもんだから会話が終わらない!

ああ、香津美さんから濃い~話をお聞きして本を書いてみたいな~。

ASTORIAのよいご評価も頂戴できたので、心を鬼にして私の方からインタビューを終了させて頂いた。

よくやったASTORIA CLASSIC!ますます好きになった。

帰りにハーゲンダッツのアイスを買って帰った。もちろん抹茶テイスト!

20日、オーチャード・ホールでお会いしましょう!

20日、オーチャード・ホールでお会いしましょう!

コンサートの詳しい情報はコチラ⇒『渡辺香津美ギター生活45周年祭 〜 Guitar Is Beautiful Special 〜』

渡辺香津美の詳しい情報はコチラ⇒Kazumi Watanabe official web site

(一部敬称略)

(一部敬称略)

当然、キャビネットも同時に復刻された。

当然、キャビネットも同時に復刻された。

同時にリリースされたのは2525Hのコンボ・バージョン、2525C。

同時にリリースされたのは2525Hのコンボ・バージョン、2525C。 これがMiniのJubileeシリーズ。

これがMiniのJubileeシリーズ。 藤子不二雄のマンガって、昔から「主人公の子+ドッカから来た相棒」のコンビから始まって、その相棒の親だの兄弟だのが登場してくるパターンて多いじゃない?

藤子不二雄のマンガって、昔から「主人公の子+ドッカから来た相棒」のコンビから始まって、その相棒の親だの兄弟だのが登場してくるパターンて多いじゃない? コレ。

コレ。 そして、取り出だしたるは2525H、Mini Jubileeヘッド。

そして、取り出だしたるは2525H、Mini Jubileeヘッド。 こうなる!

こうなる!