<前編>の掲載からだいぶ時間が経ってしまったが、<中編>いきます。

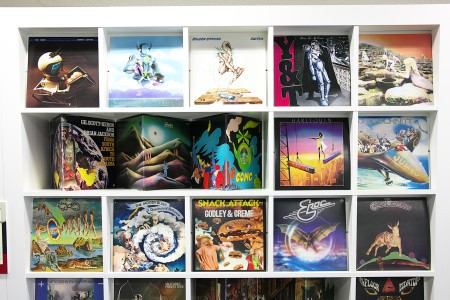

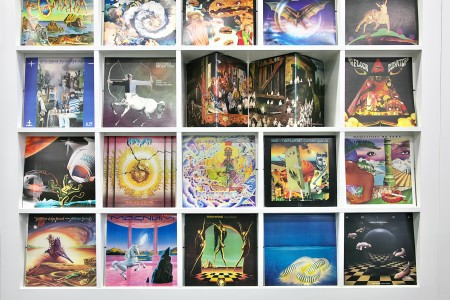

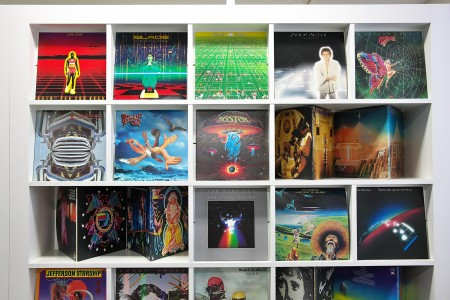

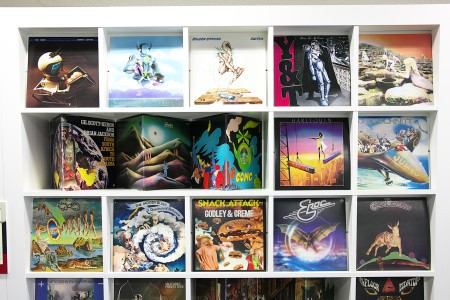

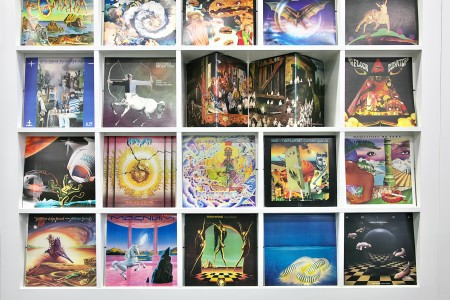

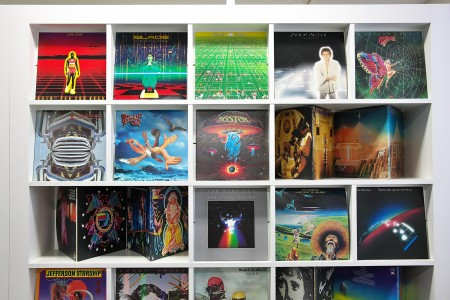

個人的な見方の問題で「SFっぽいもの」もしくは、「SFっぽくないもの」、色々と意見がわかれてしまうだろうが、こうして今回集められたジャケットを俯瞰してみるに、やっぱり「SF」というのは音楽と密接に結びつきやすい、ジャケットにとっては非常に普遍性の高いネタであることがわかる。

何よりカラフルで見ていて楽しいよね!

そのジャケットがなくなろうとしているんだから恐ろしい…コレはこのカテゴリーのテーマだから毎回触れないワケには行かないの。

最近はほんの少しだけ、ほ~んの少しだけ電車の中で電子書籍を読んでいる人を見かけるようになったけど、日本でのアレの普及具合というのはどうなんだろう?進んでるのかしらん?

私が年いっているせいか、ハタで見ていてカッコいいものには見えないな。何か恥ずかしい。

若い人がアレを使っているのはまったく見かけないような気がするね。ま、本自体読まないことぐらいはわかっているけど、マンガをアレで見ないのだろうか?

個人的にはね、あんなもの流行って欲しくないと思っている。

読書は目で字面を楽しみ(コレは電子と同じ))、紙のニオイをたしなみ、ページをめくる音に心躍らせるものだ。そして、読後にもう一度楽しみがやってくる。それは「蔵書」だ。読んだ本を並べてもう一度外観で楽しむ。電子書籍にコレができるかってんだ!

レコード、CDも同じ。

いつも「ジャケットがなくなる!」と騒いでいるが、この本の例を見ると、案外安泰かな?と思ったりしてきた。日本人は優秀だから。

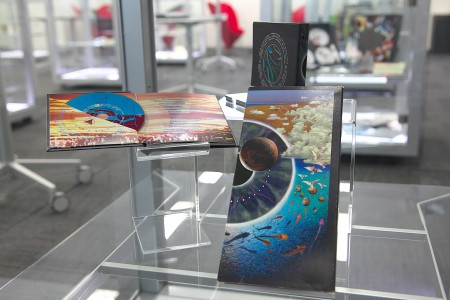

<前編>にも記した通り、この展示は2012年4~6月のものだ。諸般の事情により掲載が大幅に遅れてしまった。現在は違うテーマの展示となっているのでご注意頂きたい。

また取り上げる点数を少々減らす代わりに深く掘り下げてみた。掘り下げた内容はいつも通りのくだらないウンチクだ。

この点が<前編>と若干テイストが異なるように受け取られるかもしれないがご容赦いただきたい。何しろ今回コレ書くのに1年以上の時間がかかっちゃったもんですから…植村さん。ゴメンナサイ!

Music Jacket Galleryの詳しい情報はコチラ⇒金羊社ミュージック・ジャケット・ギャラリー

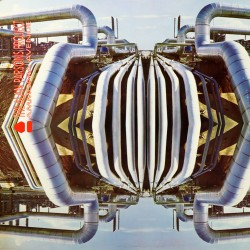

<前編>で「いいジャケット」と紹介したHAWKWINDの諸作。このHipgnosisが担当した『Quark, Strangeness and Charm』は7枚目のスタジオ録音盤だ。

コレ、宇宙船かなんかの操縦室のように見え、いかにもSFらしいのだが、実は丸っきり現実のもの。

このジャケットはPink Floydの『Animals』でおなじみのBattersea Power Stationのコントロール・ルームなのだ。このHawkwindの作品が1977年。『Animals』も1977年。この年はBatterseaがHipgnosisのブームだったのだろうか?

Battersea Power Stationは『名所めぐり』で詳しく解説した。

それにしても素敵なジャケットだ…ジャケットだけ欲しい…。

Hipgnosisが続く。

これもAlan Parsons Project。1977年の『I Robot』。もちろん、出自はアシモフの『I, Robot』。有名な「ロボットは人間に危害を与えてはならない」…のヤツですな。

今回、アシモフを調べてて驚いたのは『ミクロの決死圏』ってアシモフだったのね?知らなかったな~。小さくなった人間が要人の身体の中に入って致命傷を治療しようなんてアイデアがスゴイ。ドラえもんより前にアメリカにはスモールライトがあったんだから!…と感心していたら、実は逆で、映画を小説家したのがアシモフなんだと。ガックシ。

Hipgnosisのジャケットは元々SFチックなデザインが多い。

残念ながらAlan Parsons Projectのアルバムも何枚も持ってはいるけど、まったくと言っていいほど聴かないので内容については触れることができませ~ん。

それでも食いついておかなければ…とよせばいいのに安いからってベスト盤まで買い込んだ。やっぱり聴かないもんだから、また時がめぐりて同じものを買っちまった!

最近、ダブりが頻繁に起こるようになってきた。特に危ないのがジャズのCDなんですよ。さすがに3枚同じものを買うことはないが、Hank Mobleyあたりなんかかなり危ない。

で、重宝するのがiPOD。買ってきたきたCDをとにかくジャンジャン入れてしまう。それで店でCDを探していて怪しい…と不安に思ったらiPODをその場でチェック。索引的に使うのだ。

でも、もう160GBなんてアッという間にパンパンになっちゃうから、「どう考えてももう金輪際聴かないな…」と思えるヤツは入れないでおく。すると、そういうCDに限ってどういうワケか気になり出してしまう。で、CD屋に行って、持っているかどうかが怪しくなり、例によってiPODをチェックするが、入れてないもんだから「お、持ってないや」と思い込んでまた買ってしまう。

しっかし、Alan Parsonsはジャケットで得をしてるよナァ。ホント、どれもこれもHipgnosisに助けられて(?)いるように思えますわ。

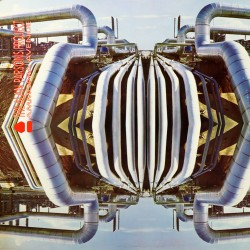

1984年の『Ammonia Avenue』。「Ammonia」とは「アンモニア」のこと。

皆さんは気がつかれただろうか?

気がついたよね?

このジャケットのデザインは、この化学工場かなんかの配管の一枚の写真を…

ほぼ左右対称に配置して…

今度は上下で同じことをする。

さらにこれを右に45°回転させるとジャケットのデザインになる。

さすがHipgnosis。たったこれだけの作業でこれほど雰囲気のあるイメージを作り出してしまうのだからスゴイ。こんな作業でギャラもさぞかしスゴかったんだろうな。

Keith EmersonのThe Niceの『Five Bridges』なんかでも同じ手法が使われている。

まだまだ続くHipgnosis。

前回も登場したElectric Light Orchestra。これはセカンド・アルバム。また電球。Lightだからね。

元のイメージは『2001年宇宙の旅』かなんかなのだろうか…。チープだけどもっとも今回のテーマに則しているかも?

Brand Xはいいよな~。VirginのA&Rマンが備忘でカレンダーに記した名無しのバンドの仮称「Brand X」がそのままバンド名になったという。

このバンド、Peter Gabrielの後を継いですっかりGenesisのボーカルになってしまったPhil Collinsがドラマーとして活躍する場を作るために結成したバンドという認識があった。

CollinsはThe Buddy Rich Big Bandとも共演した、ちゃんとした4ビートが叩ける名手だからね。

ところが、この人、Brand Xを作ったどころかオリジナル・メンバーじゃないっていうじゃない?思い違いと言うのは恐ろしい。

でも、Percy Jonesのフレットレス・ベースとのコンビネーションは抜群だ。それこそPercyは世が世ならJacoと並び称されてしかるべき偉大なベース・イノベイターだった。それが、あれほど小さくまとまってしまったのは残念だ。

もし彼がこのイギリスのいち小バンドにとどまることなく、マンハッタンでバリバリとジャズを演奏していたらMcLaughlinみたいにもっとビッグになったのかもしれないじゃない?もし、Milesの目に留まって『Jack Johnson』をMcLaughlinとやってたらスゴかったのにな。ちょっと時代が合わないか…5年ぐらい。それにあのMichael Hendersonも十分にスゴイからいいか…。

さて、このチームもHipgnosisの作品が多い。これもしかり。これは1979年の5枚目のアルバム『Product』。

これどういう意味があるんだろう。真ん中のオッサンが作った変な薬を飲んだ男が凶暴になって自販機をブっ壊しているところ?

ウルトラセブンでこんなような話があったような…メトロン星人か?そういえば高校の時、佐々木っていうヤツ、「メトロン」っていうアダ名だったな。

こういう一編のスペースに物語を押し込むのもHipgnosisの得意技だ。何となく、Wishbone Ashの『Front Page News』みたいだと思いませんか?

ところでこのアルバム、なんだろね?スッカリPhilが歌い込んじゃって…。このアルバムに収録されている「Don't Make Waves」と「Soho」は当時シングルカットされたそうだ。それにこれらの曲は、PhilがGenesisの外で初めて録音した歌だそう。こんなのヒットせんよ。

ま、そんなんでバンドとしては新しい試み…ということだったんだろうけど、前作の『Masques』の方が全然よかった。曲の手の込みようが違う。

Brand Xは2000年代に入り、Sarah Pillowという女性シンガーのサポートを務め、『nuove musiche』や『remixies』というアルバムを制作している。

このSarah Pillowという人は一応ジャズ畑の人らしいが、音を聴くと中近東ムードが横溢した何とも言えない雰囲気。そのバックを務めるのがBrand Xである。バックとはいえ、この『Product』よりよっぽどBrand Xらしくてカッコいい。おススメです。

Yes初代のギタリスト、Peter Banksが結成したFlash。これもいかにもHipgnosisらしいデザイン。以前にも取り上げたかな、この一見すると砂丘に見えるのは人間の手。

Peterも今年の3月、鬼籍に入ってしまった。

このジャケットを見ると思い出すのがコッポラ。彼が『ワン・フロム・ザ・ハート』という映画で砂丘の表面の曲線を美しく表現したいと言って、女性を砂に埋めたとかいう話しを聞いたことがある。オイオイ、無茶すんなって!ナスターシャ・キンスキーってどうしたかね?お父さんのクラウス・キンスキーのことなんかまったく忘れていたけど、ずいぶん前にお亡くなりになられていたのか…。

1973年、Led Zeppelinの5枚目のアルバム。

イギリスの『Classic Rock』誌における音楽関係者が選ぶ「ブリティッシュ・ロック・ベスト100」の燦然と輝いたのがこれの前作の『IV』だった。その理由は、それまでにZeppelinが歩んできた道のすべてがうまく融合された作品となったからとかなんとか…。

ま、ようするに前作で頂点を極めていたワケですな。そして、「新たな一歩」感がにじみ出ているのがこの『Houses of the Holy』ということになっとるハズ。Zeppelinは殺人的に詳しい人がゴマンといるので作品についてはあんまり触れないでおいとくか…。でも、これって発表されてから40年も経ってるのね。

ナンカ自分の中では70年代ってそれほど昔のことではなく、80年代は結構最近っていう感じがするんです。60年代はさすがに昔だな。でも、1973年って40年も前なのね~、コレ、LPの時。「Houses of the Holy」って印刷された横の帯がついていたよね、確か?

コレの次作の『Physical Graffiti』に「Houses of the Holy」っていう曲が入っているでしょ?アレは当然このアルバムにタイトル曲として収まるハズだったんだけど、「どーもなー」というので収録しなかったらしい。タイトル曲をとりあえずボツにしてしまうなんて…。

さて、ジャケット。テニスのラケットの話は以前に書いた…と。

このデザインはイギリスの作家、Arthur C. Clarkの『Childhood's End(幼年期の終わり)』というSF作品にヒントを得て制作された。このクラークというおじちゃん、『2001: A Space Odyssey(2001年宇宙の旅)』の原案というか、ようするに元ネタを書いた人なのね。…ここでウチにあるキューブリック関連の本を引っ張り出してみる…(こんなことやってるから膨大が時間がかかってまうんですわ。でも気になりだしたら止まらない!)。

その原案とは『Expedition to Earth(前哨)』という短編で、なるほどあらすじを読んでみると『2001年』っぽい。で、このクラークは映画の脚本もキューブリックと共同で担当している。 ああ、2001年ももう10年以上前の話になっちゃったね。

このジャケット、写真はHipgnosisのAubrey Powell。Storm Thorgersonの相棒だ。ペルーのどこかもロケ地の候補に選ばれたが、最終的には北アイルランドの「Giant's Causeway(ジャイアンツ・コーズウェイ)」が選ばれた。このGiant's Causewayというのは火山活動によって作られた40,000もの石柱からなる奇景で、世界遺産にも選ばれている。

この撮影がやたら大変だったらしい。日の出と日の入りをとらえるために朝一番と夕暮れの2回の撮影が敢行されたが、あいにく天気が悪くまったく思うような写真が撮れなかった。

ジャケットに写っているふたりの子供はStefanとSamanthaのGates兄妹。Stefanは食べ物や料理の本を著している他、テレビタレントとしても活躍している。このジャケ写撮影時は5歳だった。

このふたりの写真はモノクロで11のパターンが撮影され、後にGint's Causewayの写真と合成された。

内ジャケの写真はGiant's Causewayの近くのDunluce Castleという中世に建てられた城で撮影された。

「ロック名所めぐり」の取材で両方とも見てみたいとは思うけど北アイルランドじゃナァ~。

このアルバムも前作同様、バンド名もタイトルも記載されない予定であったが、「それじゃ困る!」と泣きを入れるWarnerにマネージャーのPeter Grant(「ロック名所めぐり」見てね)は、「んじゃ、バンド名とタイトルと印刷したオビを巻いたらいいんじゃねーのか」と提案し、実行された。

それが冒頭に触れたオビ。このオビはジャケットの子供のツーケを覆い隠す目的もあったという。実際にアメリカの南部のいくつかの州では、何年かの間、このアルバムの発売が禁止されていたという。

1980年のCD化にはタイトルが印刷されてしまった。つまらないね。

ちなみに、いまだにまったく文字が入っていない『IV』は色々な名前で呼ばれている。日本では圧倒的に「フォー」だろう。本国イギリスではどうか…これもいろいろな呼び名があるんだろうけど、あるMarshallの友人は『Four Stickers』と呼んでいた。

中学の終わり頃からプログレッシブ・ロックに夢中になり、もう楽しくて色んなものを聴き漁った。いや、実際には経済的に「漁る」なんてことは許されず、吟味に吟味を重ねて一枚一枚LPを集めていった。

するとイタリアはプログレッシブ・ロックが盛んであることを知り、PFMを買ってみた。

King Crimsonが好きだったのでPeter Sinfieldがプロデュースしているという『Photos of Ghosts(幻の映像)』を買って聴いてみたらこれがスッポリとハマっちゃって…。

当時はイタリアのロックの情報なんてほとんどないので、「マルコーニおばさんのおいしいパン屋」とかいう意味のバンド以外はコワくて手を出せないでいた。何せ少ないおこづかいだからね。

で、プログレッシブ・ロックのLPを集める指針のひとつとして、ヴァイリンが使われているバンドを優先的に探した。

その中で出くわしたのがこのArti & Mestieri。「芸術と職人」というのがバンド名の意味だ。まるで、上野の西洋美術館の特別展みたいな名前だ。

初めて聴いた時、とにかく「ナニこれ?!」ってぐらいカッコよくてビックリした。

ここで、どこがどうカッコいいとゴタクを並べるのもヤボというもの。とにかく聴いておいた方が人生得というもの。

他に有名な作品が出なかったのがこのバンドの不幸なところだが、この一作でプログレッシブ・ロック史に名を残す十分によい仕事をしたといっても過言ではなかろう。

この後に出したライブ盤なんか、当然この『tilt』を聴いた人は飛びつきたくなるだろうが、これが甘い!音の悪さに絶句すること間違いなし。こうしたプロダクションの甘さがこのバンドをいまひとつ上のランクに押し上げられなかった原因であろう。

とにもかくにもFurio Chiricoのドラムが圧倒的だった。名前がまた「キリコ」というのも印象的だった。

世間では「キリコ」といえば「磯野」ということになるんだろうが、私は違う。「ブラックジャック」に出て来るあのすぐに安楽死させちゃうコワイ医者のイメージだ。

そして、後にはThelonious Monkの『Misterioso(このライブ盤は必聴。Johnny Griffinの壮絶なブロウを是非体験あれ!)』のジャケットでおなじみのGiorgio de Chirioco(ジョルジュ・デ・キリコ)。そんな強いイメージがあったのでその名前を忘れることはその後もなかった。

ピンボール・ゲームで台に大きなショックを与えると「Tilt」というサインが出てその回の球が無効になってしまう。この『tilt』はその「tilt」なんだろうか?

このファースト・アルバムの漏斗(ろうと・じょうご)のイメージが強く、Arti & Mestieriはこれがトレード・マークみたいになっちゃった。なんで漏斗なんだろう?

色々調べたがこれはわからなかった。

Furioに訊いてみればよかった!

そう、私はFurioの知り合いなのだ!(あるいは、知り合いだったのだ!)

というのは、数年前フランクフルトで、友人を通じてあるアメリカ人にFurioを紹介したことがあった。

もうかなり年配のハズのFurioなのだが、おっそろしく若く、そして私の太ももはあろうかというほど太い筋肉隆々の腕に驚いた。一見してかなりトレーニングを積んでいるのがわかった。

この時の話しは最終的に実ることがなかったが、Furioがこの時のお礼に、といって友人経由で後日プレゼントしてくれたのがこれ。

arti & mestieriのデビュー33年を記念したボックス・セットだ。

うれしかった!

そして中にはFurioのサイン入りの愛用のスティックが1組。そして、「しげへ」、「ふりお」と直筆でサインを入れてくれた手紙が一通。我が家の大事な宝である。

とっさのことだったので、お返しを用意していなかった私は、本屋へ行ってその時出ていたギター・マガジンを一部買ってその友人に渡した。

それはFrank Zappaの特集号で、ちょうど私が書いた記事を掲載してもらっていたのだ。もちろん私はFurioがZappaの大ファンと知っていた。これにも大変喜んでくれたらしい。

人生、何が起こるか本当にわからないものだ。

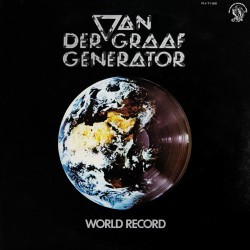

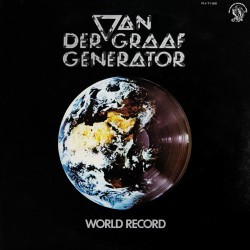

Van Der Graaf Generator…カッコいい名前だ。

Van de Graaff Generatorという静電発電機が名前の由来。日本語では「ヴァンデグラフ起動機」っていうんだって。よく丸い球から青い稲妻見たいのが出てて、それに触ると髪の毛が逆立っちゃうヤツあるじゃない?あんなイメージ。綴りが違うのはただの間違い。

1967年にマンチェスターで結成されたバンド。いったん活動を停止したが、2005年に活動を再開して現在に至っている。ちょっと前に日本に来たよね?

このバンドはボーカルのPeter Hammillの声がシックリくるかどうかで好みがわかれるんじゃないかナァ。一応プログレッシブ・ロックの仲間として取り扱われるけど、一般的なブリティッシュのプログレのバンドとは精神性が大きく異なるような気がするのは私だけだろうか?

十分人気のあるバンドではあるけれど、Peter Hammillという個性を擁していながら何となく超一流になれなかったのは、やっぱり「コレだ!」という一枚に恵まれなかったからではなかろうか?

私は案外好きで下のアルバムの前作、『Still Life』までのアルバムは揃えているが、やっぱりアルバム毎の印象がウスイような気がするナァ。

それらの諸作よりもHamillのソロ・アルバムの「♪インペリアル・ツェッペリン~」の声が先に思い浮かんでくるわい。

これは7枚目のアルバム『World Record』。文字通り「世界」と「レコード」が一緒になってる。いいシャレだと思ったんだろうね。

これはまさにSF的なジャケットですな。

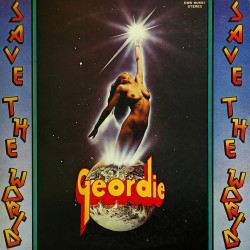

GeordieとはNewcastle Upon Tyne(ニューキャッスル・アポン・タイン:ニューキャッスルの正式名称)出身のバンド。

Geordieというのはニューキャッスル出身者のアダ名。(このあたりの情報はNew Castleにほど近いSouth Shieldsに住む親友、Steve Dawsonによるもの。是非Shige Blogの『イギリス紀行2012』を見て欲しい)

今になっては、現AC/DCのBrian Johnsonが在籍したバンドとして知られている。

残念ながら音は聴いたことはないので、いつか実現する日を楽しみにしている。

The Enid(向こうの人は「イーニッド」と発音する)を聴いている人って日本で果たしてどれくらいいるんだろうか?私は案外好きで、アルバムも結構持っていたりする。

The Enidはプログレッシブ・ロックの範疇に片づけられることになっているが、それともチョット違うサウンドなんだな。

「ロックとクラシックの融合」なんてバンドが古今東西出てきては消えて行ったが、このThe Enidこそ「ロックとクラシックの融合」を果たしたバンドではなかろうか…なんて思ったりする。

…というよりクラシックそのもの?クラシックのメロディをロックの楽器で強引に演奏した…みたいな。他の「融合バンド」はロックにしちゃうんだけど、The Enidはクラシックのままなんだよね。

私は存外にクラシックが好きなので、ときどきCD棚から引っ張り出しては聴いているが、クラシックに興味のない人にとってはThe Enidの音楽は苦痛以外の何物でもないであろう。

他にも中世の音楽とロックを混ぜっこにしたというGryphonなんてのもいたけど、こうした音楽がまかり通っていた時代があったということもスゴイ。

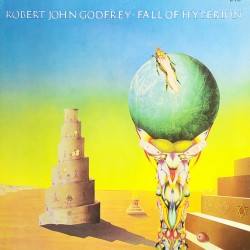

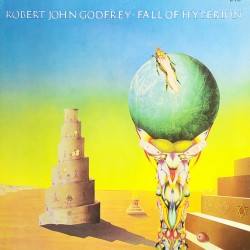

さて、このアルバムはそのThe Enidの主宰者であるRobert John Godfreyの1974年のソロ・アルバム。

もともとはクラシックの出身でBarclay James Harvestを観てロックに転向しちゃったという人。その後、Barclay James Harvestのメンバーになれる、なれないというモメ事が発端となり印税問題で訴訟まで起こしたらしい。

ちなみにBarclay James Harvestも昔はMarshallのプレイヤーでチャータージェットにMarshall積んで国内外をツアーしていたというのだから隔世の感は否めない。そういえばちょっと前に来日してたね。

1&2枚目はすごくいいんだよね。

話しを戻して、このアルバムもギンギンに(?)クラシックしちゃってる。何となくこの声がSparksのMaelさんとこの弟さんみたいな感じに聞こえる?

メロトロン、パイプオルガンが怒涛のように攻め寄せる何しろ大仰なサウンドが魅力だ。

それと、前半、ずっと電話の音が聞こえるようなきがするんだけど…ウチのスレレオこわれてんのかな?

ジャケットも強烈だ。これはSFということではなく、この人がテーマにしている新旧約聖書に出て来るアイテム、つまりバベルの塔、エルサレムの神殿、イナゴがモチーフになっているらしい。

ちなみにHyperion(ヒュペリオン)というのはギリシア神話に出て来るUranusとGaeaの子で(誰なのよ?)、7番目の土星の衛星にもこの名がつけられている。Uranusは天王星のこと。そしてGaeaは地球のこと。TV番組のタイトルにもつかわれている「ガイア」ってヤツね。

それから『The Fall of Hyperion』という小説があるようだが、この作品とは時代が違う。

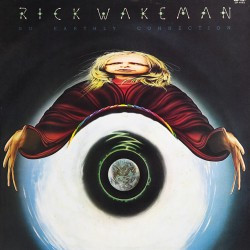

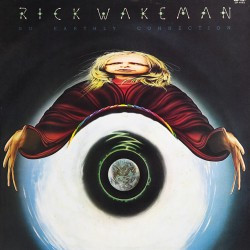

Rick Wakemanは絶大な人気を誇ったよね。Yesでの仕事は言うに及ばず、『ヘンリー』や『アーサー』や『地底探検』だの良質なソロ・アルバムを連発した。

Rickはもともとセッションプレイヤーで、「名所めぐり」でも紹介したロンドンのTrydent Studioのハウス・キーボード・プレイヤーを務めていた。

特にDavid Bowieのセッションには重用されていたようで、有名なところでは「Space Oddity」のメロトロンはWakemanが弾いている。ギャラは£9.0だったらしい。

これもすでにどこかに書いたが、初めてイギリスのMarshallの工場に行ったとき、Jim Marshallから「シゲ、いつまでここにいるんだい?」と訊かれ「明日、日本へ帰ります」と答えた。

するとJimは「あ~、それは残念だな。明後日Rick Wakemanが工場に来ることになってるんだよ」と聞かされ臍を噛む思いをした。

Rickの息子さんはAdamといってマーシャルの創立50周年記念コンサートにキーボード・プレイヤーとして全面参加した。Ozzyのバンドでも活躍している。

そうして傍から見ていてJimとRickの仲がとてもいいように思えたのは双方がイギリスの芸能関係者の慈善団体、「Water Rats」のメンバー(定員が厳格に定められていて、ちょっとやそっとではメンバーになれない。確かBrain Mayもメンバーだったような…)だからかと思っていたが、そうではない他の大きな理由を最近知った。

ナント、Rick WakemanはSaturday Boy(ようするにアルバイト)としてJimの店で働いていたことがあったのだそうだ。

ああ、イギリスはおもしろい!

これはRick Wakemanの6枚目のソロ・アルバム、『No Earthy Connection』。

デザインはAnamorphose、いわゆる「歪像」とかいう一種のだまし絵の技法で描かれている。

私はこのアルバムは買ったことがないので知らなかったが、オリジナルのLPには銀紙のようなものがオマケでついていてた。それを丸めて円筒状にしてジャケットの真ん中に置くと、そこにはア~ラ不思議、これからピアノを弾くぞ!っというRickの姿が映し出されるのだ。

この技法は特段新しいものでも何でもなくて、15世紀にはもう登場していて、円筒へ投影したのが17世紀のことらしい。

さて、Rick Wakemanが登場したところで少しYesの話しをば…。

私も『Relayer』までのYesは大好きだ。『Going for the One』を聴いてガッカリし、「トマト」だの「クジラ」だのはまったく聴く気も起らなかった。それもこれも、あの時代、音楽の方向性が変わり、それまで崇高なまでのオリジナリティを誇った立派なバンドの多くがポップ化した。YesもELPもすっかりおかしくなってしまった。

もし、あの時、こうした一流のプログレッシブ・ロックのバンドが矜持を保ち、独自の路線を貫いていたら一体どういう作品を残していただろう?ロックの世界は今とどう異なる様相を見せていただろう?そういう意味では、個人的にはパンクやニュー・ウェイブと呼ばれる類の音楽の出現を呪いたくもなるものだ。

あ、ここではこんなことを書こうと思っていたワケではなかったんだ。

その好きな『Relayer』以前のYesでも『海洋地形学(ここは邦題で行きます)』だけは苦手で、中学の時に買って聴いて以来、一回も聴いたことがなかったように思う。

この『海洋地形学』、苦手なのは私だけではないようで、かなり多くの人がこの作品を重要視していないようだ。

でもイギリスでは前作の『Close to the Edge(危機)』の方よりチャートが上なんだよね。『海洋地形学』UKチャート1位になったけど、『危機』は4位止まり。

少なくともジャケットは大変SF的だけどね…。

ところが…だ。これが実にいいのである。ちょっと思うところあって、最近CDで買い直してみた。やっぱり最初はつまらんナァ~…と放っておいたのだが、しばらくして旧LPでいうC面以降を聴いていないこと(CD2枚目)を思い出して試しに聴いてみた。「The Ancient」という曲だ。

これが破天荒にカッコいいのである。なんだ、もっと早く聴いておけばよかった!

Bill Brufordが抜けてAlan Whiteが参加した最初のアルバムだが(Alan Whiteの『Ramshuckled』はいいよ)、『危機』でアイデアを出し尽くしてしまって、どうもヤケクソになっている感じがする…というのは何かものすごくゴッタ煮的に聞こえるんだよね。

Jon Andersonが「もうやることないからみんな好きなことやっちゃって!何でもブッ込んどけばダシが出るって!」と指示したみたいな…。

ま、まさかそんなことは無かろうが、Steve Howeは「Close to the Edge」のテーマ・フレーズ弾くわ、「Mood for a Day」の宣伝みたいなパートはあるわ、Rick Wakemanはジャンジャン遠慮なしにメロトロンかますわでおもしろいことこの上ない!

で、一番驚いたのは、この「The Ancient」という曲の冒頭、テーマの提示部みたいなところ、つまりRick Wakemanがマリンバのような音で弾くブッ早いフレーズ。

これって『ヘンリー』に入っている「Anne of Cleves」とまったく同じじゃんか!こんなのいいのかね?

『海洋地形学』も『ヘンリー』も同じ1973年の発表だ。もしかして、「ねジョン、今度出すソロ・アルバムの一部を使っちゃってもいい?どうしても宣伝したいのよ~」とリック。

「いいさ~!どんどんダシを出しちゃって!」とジョン。

…と、こんなシーンがあったらおもしろいナ…なんてことを考えながら聞くアルバムが『海洋地形学』なのです。ホンマか?!

これは何かメチャクチャ不吉なイメージのジャケットですナァ~。

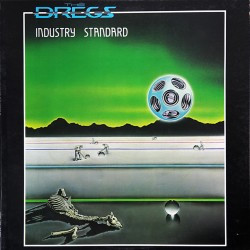

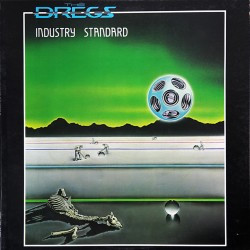

Dixie Dregsもほとんど聴かなかったナァ。

Steve Morseをはじめ、Dave LaRueだのRod Morgensteinだの、テクニシャンがそろっているんだけど、どうも夢中になれなかったナァ。根っからカントリーっぽいのが苦手なんだろう。

それでも何枚か持っていて(多分このアルバムも持っていると思うけど、聴いた記憶がないナァ)、高校性の時に買った「Night of the Living Dregs」には苦い思い出がある。

このアルバムのB面はライブ音源で構成されており、その2曲目に「The Bash」というブルーグラス調の高速超絶曲が収録されている。

曲の中盤と後半に出て来るSteve Morseとヴァイオリンのハモリのパートがスリリングでこの曲だけは大好きだった。

それから約30年後、ナッシュビルの偉大なフィンガー・ピッカー、Doyle Dykesと知遇を得る機会を得た。DoyleはChet Atkinsに「お金を払ってでも聴きたいギタリスト」と言わせしめたスゴ腕プレイヤーで、私は名前は知っていたが、実際のプレイには接したことはなかった。

来日の前に彼の当時の最新作『Country Fried Pickin'』が送られて来、聴いたところ、「The Wabash Canon Ball」というDixie Dregsの「The Bash」とまったく同じテーマを持つ曲が収録されていた。「おー、スゲエなDregs。Doyle Dykesにカバーされているんだ!」と感心した。だってDregsの方には作曲者としてSteve MorseやRod Morgensteinたちの名前が載せられていたからね。

そしてDoyleが来日。こっちは「彼のCDを聴きこんでいますよ!」なんて点数稼ぎのつもりで、よせばいいのにこんなことを言ってしまった。

「Steve Morseお好きなんですか?だってニュー・アルバムではDixie Dregsの曲を取り上げてますもんね!」

すると見る見るうちにDoyleの顔色が曇り、イヤな雰囲気になってしまった。あまりのショックでその時実際にどのようにDoyleが答えたか覚えていないが、後で真相を知って真っ青に、そして真っ赤になってしまった。

この曲は元々はアメリカの架空の汽車「The Wabash Canon Ball」を歌ったもので、いわゆるスタンダード・ソングだったのだ。Morseたちはそれに、先述の超絶パートを足してオリジナル曲として、つまり改作していたんだね。恥かいた~!私がどれだけカントリーに疎いかというお話し。

その後、北海道行きの飛行機の出発時間に間に合うように満員の地下鉄にDoyleを乗せようとしたら怒っちゃったなんて一幕もあった。

こんなことを書くといかにもDoyleが怒りっぽい、気性の荒い人だと思われそうだが、悪いのはこっちで、彼はとても心のやさしい敬虔なクリスチャンだった。

旅の終わりには、色々と面倒を看てもらったお礼にとSWATCHの時計をプレゼントしてくれた。私は彼に頼んで、時計バンドの内側にサインをしてもらった。今でも大切に保管している。うちの大切なメモラビリア・コレクションのひとつだ。将来「Hard Shige Cafe」を開く時に公開することにしよう。とにかく偉大なギタリストと素晴らしい時間を過ごさせてもらった。

さて、本項の主人公Steve MorseもMarshallを使わないナァ。でもね、数年前、Deep PurpleとYngwie MalmsteenがDouble headlineで来日したことがあったでしょ?

あの時、香港にいるMarshallのスタッフと一緒にYngwieのシグネチャー・モデルのプロトタイプを本人に見せに行ったんだけど、Yngwieの出番の時、ステージそでで身体でリズムをとりながら熱心に最後まで見ていた人がいたんだけど、それがSteve Morseだった。

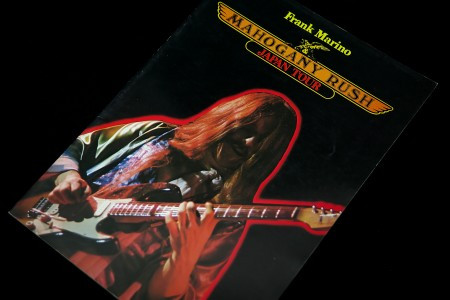

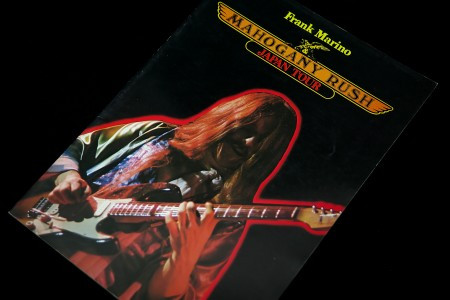

Frank Marino観ておいてヨカッタな~。つくづくそう思いますわ。

ギタリストとしては素晴らしいけど、音楽家としては小さくまとまってしまった感がありますな。やっぱりオリジナル曲のクォリティに問題があるとしか思えないな~。

これが来日公演時のプログラム。1978年12月4日。場所は後楽園ホールだった。ここでは約半年前にRoy Buchananを観ている。父に連れられてそのズット前に同じ場所で観た出し物は、『底抜け脱線ゲーム』だった。

もうあまり語られることがなくなったが、Frank Marinoはエフェクターをアホほどつないで弾くのが有名で、開演前にはステージの前にギター・キッズが群がっていたっけ。その中に私もいたワケだけど、今だったら携帯で写真バシバシだろうね~。あの頃はただただ眺めて脳裏に焼き付けるだけね。

この日、ギターの調子が悪いとか言って1時間近く開演が押したんだよな~。でも演奏はスゴくて、もうどうしようもないぐらいの音数でブッたまげた。

当時は紙テープを投げるということがまだ比較的当たり前で、私もいくつか買って持って行った。もちろんそんなつもりは無かったのだが、手元が狂ったのか、投げた紙テープが見事にFrank Marinoの右肩に命中してしまい。ギロリとニラまれたのを覚えている。もう紙テープを投げるロック・コンサートなんてまったくなくなっちゃったね。

CANか…。確かにデザインはSFチックだね。

聴かないんだよな~、ドイツ・プログレ。Tangerine DreamとかKraftwerkとかまったく受け付けない。

Faustもジャケット欲しさで買ったもののサッパリわからんな~、どこがおもしろいのか…。

CANもスゴイ、スゴイってんで『Tago Mago』あたり聴いたけどピンと来ないんだよな~。なので特にコメントはないんだけど、ひとつだけ。

ドイツ人の友達に言わせるとScorpionsあたりは究極的に古臭いんだそうだ。もちろん聴き手の個人差はあるんだけど、わかるような気がする。

というのはウチの家内の親友がドイツ人と結婚した。名前はKlausというんだけど、世界を股に掛ける経営コンサルタントだ。彼も部類の音楽好きということで気が合うな…と思ったらトンデモナイ。

おおよそ私の好みとはほど遠く、それこそTangerine DreamだとかGuru GuruだとかNEU!だとかAsh Ra Tempelだとか…。他にもノイズ系の無機質な音楽が好きだと言っていた。

これも苦手のKlaus Schruzeの『Time Wind』。こりゃ、さっき出たキリコとダリが合体したような絵ですな。これとか『Irrlight』とかジャケットはいいんだけどな…。

ドイツはフリー・ジャズなんかも当たり前に受け入れられている。音楽に関して言うと、ドイツはベートーベンだのシューベルトだのブラームスだのワーグナーだのたくさんの楽聖を輩出していて、その伝統を何か新しいモノでブチ壊したいという風潮がいつもあるらしい。

そこで既存のロックよりも、こうしたドイツ独特のロックが発展したという話しを聞いたことがある。

だから友人のKlausの好みもそういうことになっていたようだ。

伝統のバイツェン・ビールはおいしいよ~。大好き!フランクフルトはザクゼンハウゼンのアップル・ワインも美味!肉がおいしいからね。よく合うんだ。

でもね~、スーパーで売ってるハンバーグだの、ウインナ・ソーセージなど、飛び上がっちゃうほどしょっぱい。あれは食えんナァ~。

ドイツから今度はフランスへ…といってもGONGの総裁、Davis Allenはオーストラリア人だ。

ま、とってもアタマがイっちゃってる人ですから、やってることもよ~わからん。でもそこがいい。

ってんでこれは「Radio Gnom Invisible(見えないラジオの精)」の三部作の第一作目。ちなみに「Gnome」の「g」は黙字で「ノーム」と発音する。

このシンプルなイラストが何とも可愛くてユーモラスで味わい深い。David Allenソロ名義の『Good Morning』もいい。

とにかくこのバンドはウマイんだかヘタなんだか、幼稚なんだか大人なんだか、まじめなのかふざけてるのかよくわからない。それこそGONGサウンドとしかいいようのないスタイルが魅力だ。

場面がコロコロ変わるシアトリカルな曲と目も覚めるようなシャープなジャズっぽい演奏のコントラストも素晴らしい。

ま、全部のアルバムを聴いているワケではないので、これはあくまでも私流の楽しみ方として受け取ってチョ。

1974年の『You』から参加するPierre Moerlen(これが読めない。「ピエール・ムーラン」とされているけど、どうなんだろう。今度フランス人に確かめてみるね)が参加し、主導権を握るようになってからこのバンドはスタイルを変え、パーカッショニストをフィーチュアしたフュージョン・バンドになってしまう。

これがカッコよくて『Expresso II』や『Gazeuse!』は今でも時々聴いている。この頃のAlan Holdsworthは本当にスゴかった。

ところが、Didier Lockwood、Mike Oldfield、Steve Winwood、Mick Taylorらをゲストに迎えた続く『Downwind』でガクッときて、さらに次の『Time is the Key』がつまらんかったな~。

でも、この辺でベースを弾いているHansford Roweってのはいいね~。

『Expresso II』の曲を演奏している1980年の『Poerre Moerlen's Gong Live』ってのはよく聴いた。

Pierreも2005年に亡くなっている。

フランスのロックもクセモノが多くておもしろい。私はゼンゼン詳しい方ではないが、MAGMA、ZAO、Pulsar、Atoll、ZNR、Tai Phong、Angeあたりはいいナァ。

ところで、MAGMAってChristian VandeがColtraneのフォロワーを標榜しているけど、ホントはストラヴィンスキーになりたいんじゃないの?って聴くたびに思う。

Frank Zappa『Overn-Nite Sensation』。見れば見るほどものすごいイラストだ。David McMackenという人の作品。Zappaに関してはMJGではあんあまり書かないようにしているので、書かない。キリがなくなっちゃうのよ。

ちょっとだけ書くとこの『Over-Nite Sensation』は数寄屋橋のソニービルの地下にあったハンターで「1,000円以下コーナー」の中から見つけて買った。ちょっとスリキズがついていたので800円だったのを覚えている。

アメリカで見つけたコレの4チャンネル盤の話しは以前に書いた。

これと『One Size Fits All』の譜面がアメリカのメジャー音楽出版社、Hal Leonardから出た。『Hot Rats』と『Apostrophe (')』の上梓に次ぐ快挙だ。暇を見つけては「Montana」の真ん中や「Zomby Woof」あたりをさらってみようとは思っているのだが、なかなか根気が続かなくて…。もちろんすべてソラで歌えるぐらいメロディは熟知しているが、ギターで弾くとなると完全に別の話し。Steve Vaiってスゴイなァ。

最近もSteve Vaiが来日して大騒ぎになっていたけど、Zappa Plays Zappaで来た時なんかヒドかったよ。みんなあれがいいって言ってんのかな?

ギュインギュインとアームの上下ばっかりで、後半は見ているのも聴いているのも退屈で辛かった。楽屋ではとっても感じのいい人だったけど…。

上手ギターのJamie Kimeの方がよっぽどカッコ良かった。

私はずいぶん長いことZappa道を歩んできたので、Steve Vaiの名前は彼が世の中に最初に出てきた時から認識している。ZappaのバンドではStunt Guitarというクレジットで参加しており、Zappaが弾けない複雑なパートの担当ということになっていた。

Zappaのバンドに入りたくて得意の採譜力を示すために「Black Page」をコピーした譜面をZappa送ったという話しは有名だ。

その後、めでたくバンドに加入した。ブートレッグなんかを聴くと今よりゼンゼンすごいことをやっていたと思うんだけどな…。

それと、ジャック・バトラーはメチャクチャいい仕事をしたと思う。

(また)ちなみに、アメリカでは穐吉敏子とZappaのバンドにいたことがある人は、オーディションなして仕事にありつける…という。それほどムズカシイことをやっていたというワケ。ホントにそうだったのかどうかは分からないが、大好きな話し。

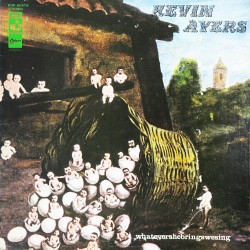

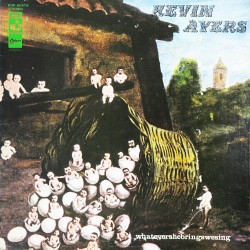

Kevin Ayersのソロ3作目『Whatevershebringswesing』。長い単語だ。一見するとポピンズ先生がいうところの一番長い英単語、「Supercalifragilisticexpialidocious」みたいだ。

もちろんこれは単語ではなくて「Whatever she brings we sing」で、「彼女が何を持ってこようとも僕らは歌う」ぐらいの意味になろうか。

1971年の作品で、GONGとKevinのバンド、The Whole Worldがバックを務めている。

David Bedfordの重厚なオーケストレーションにはじまり、バラエティに富んだ曲がギッシリとつまったこのアルバムはまるで映画のサウンドトラック盤を聴いているようだ。というか、このアルバムを聴きながら映画の脚本が1本書けそうな…。

それにしても気色悪いジャケットだ。でもスキ。kevinの作品はどれもジャケットの趣味がいい思う。「水」がテーマのこのアルバムには水が流れる音を使った曲が最後に入っており、LP時代にはループしてその水の音が延々と流れるようになっていた。(こういうエンドレスのLP盤を作ってはいけないルール があると聴いたことがあるけど…)

はじめてKevin Ayersを聴いたのは『June 1,1974』だった。EnoやNico、John Caleらが集まったRainbow Theatreのライブ盤だ。

35年まぐらい前のことで、これが廃盤扱いになっていてまったく手に入らなくて苦労した。輸入盤でも手に入らなくてイギリスから取り寄せてもらった。

Enoの「Baby's on Fire」はいいものの、Caleの「Heartbreak Hotel」とかNicoの「The End」とか、「なんじゃコリャ?」の連続だったか惹きこまれてしまった。

一番耳を惹いたのはB面の1曲目に収録されていたKevinの「May I?」だった。もっと正確に言うと「May I?」のギター・ソロにしびれた。弾き手はPeter Ollie Halsole。Time Box、Patto、Boxer、The Rattlesなどに在籍したレフティのギタリストだ。

最近ではTempest時代にBBCラジオに出演した時のAlan Holdsworthとの壮絶なギター・バトルを収録した音源が公式に発表され、その名を知った人もいるかもしれない。

程よいクランチ加減のSGサウンドでジャズっぽいフレーズを猛烈な速さで弾きまくるスタイルが素晴らしい。

一方のKevinはというと、いっくらなんでも歌を歌うには低すぎるだろう!という感じの声でなかなか取っつきにくかったが、何枚か買って聴いている内に味わいが出て来て好きになってしまった。

と言ってもトコトンまで追いかけたワケではないが…その中ではこのアルバムとOllieが初参加した『The Confessions of Dr. Dream and Other Stories』がスキ。

その後はKevinの片腕的に各アルバムにOllieは参加している。もっとバリバリとソロを弾いていたら夢中になっていただろうな…。

Kevin Ayersは後年、Ollieとともに来日して九段会館でコンサートを開いた…らしい。私はその頃地方に住んでいて来日したことすら知らなかった。観たかった!

Ollieは1992年、43歳の若さでドラッグ禍でこの世を去った。こう言ったらkevinやMike Pattoには失礼だが、もっと大衆受けするロック・ミュージシャンと組んでいれば、名声を残すことができたと思うナァ。本当にもったいない…というかもっと有名になってあの素晴らしいギターをふんだんに聴かせてもらいたかった!(ソロ・アルバムも出ているが、まったくおもしろくないので要注意)。

そのKevin Ayersも今年2月、68歳で亡くなってしまった。Mike Pattoもとっくにこの世を去っているし…こうしたいかにもイギリスっぽいミュージシャンがドンドン減っていることに我々は危機感を覚えるべきだ。

ヘンテコりんな声を出して軽佻浮薄なロックをやるヤツらは掃いて捨てるほどいるが(掃いて捨てた方がよい)、このいかにも大英帝国然とした重厚なブリティッシュ・ブリティッシュを継承するフォロワーがいないのだ。

Miles Davis『AGHARTA』。1975年2月1日の大阪フェスティバル・ホールの昼の公演を収録した2枚組ライブアルバム。夜の部は『Pangaea』と題して同じく2枚組で発売された。

この時のMilesは18日間の滞在中、6日の休みを散りばめ札幌から博多まで回ったという。

ジャケットは一見してすぐにそれとわかる横尾忠則の作品。これはいいも悪いもない。「Tadanori Yokoo」ということだけで十分だろう。

今から20年近く前にニューヨークの近代美術館に行った時、唯一発見した日本人アーティストの作品は横尾忠則のものだった。他にも日本人による作品はあったんだろうけどね。とにかく目立つ。

このアルバム、いいんだけどね~、ひとつだけ気になるのはPete Coseyのギターの音色なの。Milesに「ジミみたいに弾け」と無理を言われ、ギュイ~ン、ギュイ~ンと派手にハードに弾きまくるのはいいんだけど、何かアンプが壊れそうでイヤなんだよね、Marshall屋としては。何を使ってるのか知らないけど…。

でも、コンプレッサーを5~6台つないで、絞りに絞ってネジ切れる直前のスポンジのようなこの音色は間違いなくワン・アンド・オンリーだろう。

それにしてもですよ、これをJimiが弾いていたらどんなだったかね?『Jack Johnson』ではあまりにMcLaughlinがカッコいいので、こんなこと考えないけど、『Agharta』と『Pangaea』ではそんなことも想像したくなってくる。

もちろんMilesもSonny Foruneもリズム隊もいいんだけど、やっぱギターに行っちゃうな~、最近まったく弾いてないクセに!

ちなみにこの作品にも収録されている『Theme from Jack Johnson』の肝心の映画の方を観たことある人いる?これDVDになってるのかな?

私はVHSを持っていましてね。先日倉庫のガラクタビデオをBook Offへ持って行ったんだけど、この『史上最強のボクサー ジャック・ジョンソン』とポールの『Rock Show』、それにJack Wilkinsがギターを弾いているThe Manhattan Transferの初来日時のライブ・ビデオ、それに先ごろ亡くなったBob Brozmanのサインが入っているドブロの教則ビデオとあと数本はキープしておくことにした。

このビデオ、信州のレンタルビデオ屋で見つけて数百円で買ったんだけど、定価はアータ、14,800円よ!

裏の解説には「全編に流れる音楽は、あのマイルス・デイビス自作自演のオリジナル・スコア」なんて書いてある。しかもご丁寧に音楽コーディネーターとしてTeo Maceroの名前まで出てる。こんなこと書かれるといかにもMilesの音楽が効果的に使われていて『死刑台のエレベーター』や『思春期』のCharlie Parkerみたいな状態を期待してしまう。

実際、この解説に偽りはないんだけど、ドキュメンタリー・フィルムとナレーションのバックで、ズッ~と、ダラ~っと、小さい音でBGM的にあの「Right Off」や「Yesternow」が流れているだけなのだ。オイ!もったいなさすぎるだろ!

ドンドン横道にそれているが、ボクシング・ネタというと、すぐにBob Dylanの「Hurricane」を思い出すでしょ?Rubin "Hurricane"Carterという無実の殺人罪を被せられたボクサーの話し。

のちにDenzel Washingtonを主演に据え、名匠Norman Jewisonが伝記映画を制作したが、あれはとてもヨカッタ。そのハリケーンの救済ソングだ。これはリアルタイムで聴いてとても感動した思いがある。それなのに…。

…というのは、Bob Dylanで最近知った話しが『Love and Theft』の話し。詳しくはコチラをご覧頂きたい。最後の最後にそのことについて触れています。

何でDylanまで来ちゃったんだっけ?

何でDylanまで来ちゃったんだっけ?

それにしてもスゴイ演奏ですだ。。

『マイルスを聴け!』でおなじみの中山康樹先生は、この日の演奏を両方ご覧になられて、「いまにも押しつぶされるんじゃないかと恐怖すら感じた」と述懐されているが、まさにそんな感じなのだろう。

身体に穴を空けたり、ピンを刺したり、恐ろしい形相をしたりしてスゴみながらバンドをやっていらっしゃる方もたくさんおいでだが、こと音楽に関してはMilesの演奏の方が数万倍恐ろしい。

だって、ここで演奏しているのは人間ではないからだ。「音楽の鬼」どもが楽器を演奏しているのだ。

鬼どもの饗宴は中山先生のご指摘通り、『Pangaea』の方がすさまじい。興味のある方には是非両方聴いていただきたい。ただし、取って喰われないように!

Milesの項、最後にもうひとつ。

私は寝る時にイヤホンをして音楽を聴きながら寝入るのが習慣になっているんだけど、流す音楽は必ずジャズで、ピアノ・トリオだったりすることが多い。

ヘビメタのコンサートのような爆音の環境でも人間は眠くなるワケで、「ああトミー・フラナガンっていいナァ~」って思っている内に気持ち良く眠りにつくのだ。

もちろんピアノ・トリオでなくても大丈夫。Ornette Colemanあたりはチョット辛いので選ばれることはないが、『Kulu Se Mama』まであたりのJohn Coltraneでも十分気持ちよく眠りにつくことができる。

実際にはやっていないが、好きなハードロックだったらどんなにうるさくてもほぼ問題ない。

ところが、Miles Davisはダメなのだ。とろけるような『Cookin'』nの「My Funny Valentine」や『Jazz Giants』の「The Man I love」のようなバラードも、あの美しい『Sketch of Spain』もダメなのだ。

どんなにトロトロしていてもMilesのトランペットが入って来ると「ハッ」と目が覚めてしまうのだ。

こんな例えでしかMiles Davisのスゴさを記すことはできないが、きっとMilesのスゴサのひとつはこういうことなのであろう。

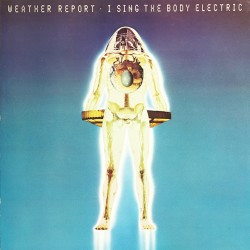

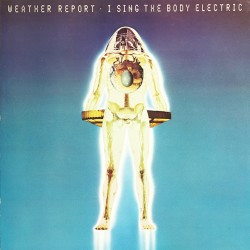

Weather Reportが2枚展示されていた。

このタイトルの英語がわからない。「I sing the body electric」。私のヘッポコ英語感覚では「Cry me a River」みたいな?

ジャズのスタンダードとしてよく歌われる「Cry me a River」はあまりにも重く切ないバラードで、以前、渡辺香津美さんがHoracio El Negro HernandezとRichard Bonaと組んだトリオのコンサートで、MarshallのHandwiredシリーズの18Wコンボ、1974Xでこの曲をア・カペラで弾いてくれた。

泣けたな~、あれは。会場は渋谷のオーチャード・ホールで何の伴奏もなしにこの切ないメロディをギターで朗々と歌い上げるサマには香津美さんに「世界一」を感じた。イヤ、実際にBe-Bopを弾かせたら、イヤ、弾いて頂いたら世界一の座は誰も奪い取ることはできないであろう。

で、「Cry me a River」というのは、「川で私のために泣いて」ぐらいの意味かと思っていたらさにあらず、「川一本分、私のために泣いて」という意味なのだそうだ(受け売り)。たしかに不定冠詞の「a」がついてるもんね。しかし、図々しいナ、いっくらなんでもそんなに泣けませんゼ!

さて、「I Sing a Body Electric」。これは19世紀のアメリカのWalt Whitmanという人の詩作が出自だそうだ。これが書かれたのは1867年のことで、まだ「電力」というものが普及していない時代だ。

「electric」と今では「電気的な」という意味しか頭に思い浮かばないが、「making people feel very excited(ロングマン現代アメリカ英語辞典)」という意味がある。

それにしても意味が取れないので、おなじみSouth ShieldsのSteve Dawsonに尋ねてみた。

答えは「わからん」。英語的にも意味が通じないらしい。

で、また答えがSteveらしく、「YesのJon Andersonもうまく言葉を操って、意味よりも『音』を重視した詩を書くクセがあったんだよ」だそうだ。

Ray Bradburyも1969年に同名の短編を発表している。

GONGじゃないけれど、Weather ReportもFleetwood Macのように結構スタイルを変え続けて活動したバンドだ。

みんなWeatherというと乾物屋みたいに「ジャコ、ジャコ」と叫ぶが、私はデビュー・アルバムから『Sweetnighter』辺りまでの初期の作品もスキ。

ナニもMirosrav Vitousが贔屓というワケではないのだが、何か新しいジャズを強引に作り出そうと苦悶しているような姿がいいのだ。

このアルバムも現在音楽っぽいアプローチがすこぶるカッコいい。

「Live under the Sky」でChick CoreaとRoy Haynesのトリオ、すなわち「『Now he Sings, Now he Sobs』の再現」というのでVitousを見たが、とにかくデカかった!

私的にはこのジャケット、ミジンコと見ている。

ちょっと横尾忠則っぽいデザインの『Mr.Gone』。目だけ見ていると研ナオコに見えて来る。

Weatherも夢中になって聴いたのはこの後の『8:30』と『Night Passage』あたりまでだったナァ。

Zawinulお得意のアフリカン・テイストもワールド・ミュージックのブームが到来して新鮮味を失ってしまったって感じ?

『Heavy Weather』の時代に日本に来てるんだよね。東京公演はめずらしく会場が日比谷の宝塚劇場だった。

まだ私が高校の時のことで、もうギターに狂ってた頃。「ケッ、ギターのいないバンドなんかおもしろくもなんともねーっての!」ってなことで観に行かなかった。ああ、猛烈に後悔している。

オレだってサ、プロ・ギタリストになりたかったギター・キッズの頃があったのさ!

その後、ジャコはWeather Reportを脱退し、天才の名を欲しいままにしながら八面六臂の活躍を続けた。Aurex Jazz Festivalのビッグ・バンドとかね。それから、自分のコンボで来日した時はギタリストを現地調達した。そのギタリストは渡辺香津美だった。

この時の演奏が後にFMで放送されシッカリとエアチェックして今でも大切に保管してある。

Edgar Winter Groupの『謎の発光物体』。なるほど見た通りのタイトルだ。しかもSF的。現在は『Unknown Radiated Object』…というのは真っ赤なウソで、ナ、ナント、このアルバムの原題が『The Edgar Winter Group and Rick Derringer』という。オイ!いい加減にしろよ!

こんなことやってるから「哀愁のヨーロッパ」みたいな事件を引き起こしてしまうのだゾ!

拙者、この人たち通過していないでござる。したがって何の思い入れもふござらん。

ただ言いたいのは、ヒット曲「Frankenstein」がMarshallの創立50周年コンサート、『50 YEARS OF LOUD LIVE』のオープニングに使われたことと、日本のJimi Hendrix、中野重夫がFM愛知でDJを務めている番組、『中野重夫のKeep on Rockin'』のテーマ曲になっていること。もう変わっちゃったかな?

数年前にゲストで呼んでいただいて1時間番組2本分、Marshallについて語らせていただいた。そして、今回またお誘いをうけておりましてな、どうにかなったらまたマーブロでレポします。

SLADEはいい。このアルバムは聴いたことないけど、SFテイストのジャケットだね。

私は近い将来、Aerosmithがそうしたように、日本も職業作曲家が復権を果たし、ロック・バンドに良質な曲を与える時代がくるのではないか…と思っている。というより期待している。他の例を引けばSweetだ。

もうロックには「反逆」やら「自由」などというテーマが似合わない時代、むしろそういうテーマを求めるのはアナクロニズムも甚だしいし、かといって「がんばって」やら「ありがとう」はロックの本業でもない。要するにもうロックにはやることがなくなってしまったと思っている。

福島の問題を考えてごらん。もしこれが本当にロックにパワーがあった時代だったら、ロック、フォークの別を問わずミュージシャンたちは東京電力を絶対に許さなかっただろう。容赦なく攻撃していたハズだ。

慰問やチャリティは素晴らしいことだけど、この事故が60~70年代にいたらミュージシャンたちはもっと別のやり方をしていたでしょうな。あの当時は音楽に力があったから。

ひと声で数万人が集まるコンサートやフェスティバルが林立しているが、これはロックに力がついたのではなくて、ロック・ビジネスが大きくなったからにすぎない。音楽としてのロックは完全に脆弱化・幼稚化してしまった。

「さくら」の枝を振りかざしても戦えないでしょう。もし清志郎が生きていたら徹底的にロックの力を使って戦っていたのではないだろうか?

これが本当の「参戦」だよ。コンサートに行くことを「参戦」とか言うようになっているようだけど、そんな物騒な言葉を簡単に使うのは止めた方がいい。

コンサートに「参戦」する前に、あまたある戦争関連の書物に目を通して歴史の勉強をしておくべきだ。ついでに言うと、「降臨」という言葉もよく見かけるが、そんな大層な言葉を使うべきではない。神仏に失礼すぎる。

そしてさらに、いいメロデイを作り出す才能も世代を重ねるごとに擦り切れてきて、もはや一介のミュージシャンの才能では突破口を見出すことが不可能になっていると感じざるを得ない。

今、民衆が一番欲しがっているのは「心に残るいいいメロデイ」だと思うんですよ。でも、今、ロックの中心にいる若者たちはそれに気が付いていない。というより気づく術を持っていない。

私がここで言っていることは、おそらく年配のオールド・ファンには理解してもらえると思う。

色々考えてみると、キチンと音楽を勉強した、本当に音楽的才能のある若い職業作曲家を起用するのが現在の音楽シーンへの一番よいカンフル剤だと思うのである。阿久悠や都倉俊一の再来だ。阿木耀子と宇崎竜童でもいい。

そうした作曲家や編曲家が活躍するようになれば、今度はそれを音にするちゃんとした楽器弾きが必要になってくるだろう。ここまでくればもう大丈夫。人々は今の何十倍も音楽を楽しむ機会が増えるであろう。ナ~ニも難しいことではない。もぎたてのトマトを清水で冷やして食べるおいしさをもう一度取り戻すだけのことだ。かえってムズカシイか?

ナゼこれをSLADEの項で書いたかというと、SLADEが活躍した時代がロックがロックのまま、もっとも人々に支持されていた時代なのではないか?と思うからである。

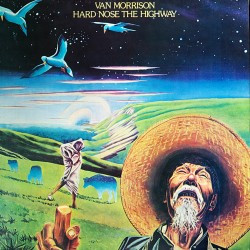

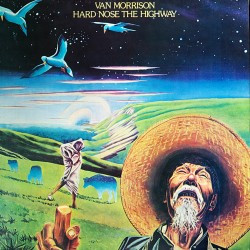

若い頃はVan Morrisonなんて絶対に聴かなかった。多分はじめてこの人に接したのはThe Bandの『The Last Waltz』の中の「Gloria」だったと思う。名前は以前から知っていたけど、まったく意識のうちに残らなかった。映画の中のヴァンはただ大声でがなり立てるオッサンという印象だったな。

今、ウチのCD棚にはヴァン・モリソンの作品のほとんどが揃っている。好きになったのは本当にだいぶ後になってのこと…。でもいくら聴いても口ずさめる曲って少ないような気がする。名盤の誉れ高い『Astral Weeks』にしてもそうじゃない?このアルバム、エルヴィン・ジョーンズと組んだ『Heavy Sounds』なんかで有名なジャズのベーシスト、Richard Davisが参加しているけど、エラクやる気がなかったんだってね。おもしろい。

で、ヴァンの曲はなんというか、メロディがあまりにも遠いというか、声にビックリしちゃってメロディが頭に残らないというか…。それでも、なんかいいんだよな~。そんなメロディも、あの声で、あのバックのカッコいいアレンジでやられると大変に深いものに変わってくる。

おそらく一番有名な曲は「Moon Dance」なのかな?私はこの曲は30年以上前、Jazz Galaというライブ・アルバムでドラマーのGrady Tateが歌っているのを聴いたのがはじめてだった。Grady Tateは一流のドラマーだが信じられないくらいステキなバリトン・ボイスを持っていてボーカル・アルバムも発表している。

最近ではヴァンの歌を聴いて一番思うのは「ダブリンに行ってみたい」だ。なぜかって?それはGuiness。本場のGuinessはよそで飲むGuinessとまったく味が違うそうだ。あのおいしいエールに慣れているイギリスの連中が口をそろえて「腰を抜かすくらいウマイ!」って言うんだもん!(コレ、最近他の記事でも書いたような気がするな。もしそうだとしたらゴメンナサイ!なにしろものすごく長い時間をかけてコレを書いているものですからもはや聴くが曖昧になっちゃって…)

これらのジャケット、SF的というよりも宗教的なイメージが強いナァ。

なんかこう、新興宗教のパンフレットの表紙みたいな…。

そういう目で見るとヴァンの音楽もそう聞こえてくる。この人も日本に来ない人だが、ある主義主張があってのことらしい。

知人が昨年ハマースミスでヴァンを見たと聞いてうらやましかった。

これが一番と宗教っぽい。

これはブっ飛んだナァ~。もちろん「Carry on my Wayword Son(伝承)」。間違いなくロック史に残る名曲といえよう。

高校の時かな、KANSASなんてバンドその時はゼンゼン知らなくて、どうしてコレを買ったのか、もしくは知ったのかは覚えていないけど、当時CBSソニーのレコードの装丁が豪華でそれに惹かれた部分があったような気がする。

もう他の曲はまったく記憶がない。とにかく「伝承」。あの頃は、誰もこんな曲知らなかったハズだ。

KANSASもチョット前まではよく日本に来ていたので何回か見せてもらったけど。とにかくこの曲に向けてコンサートをやっているような感じがした。もちろん「Dust in the Wind」だとか「Point of no Return」とかもあるんだけど、曲の格が違いすぎていて何だか見ていてかわいそうだった。

もうひとつこの曲でぶっ飛んだことがあった。それはFuzzy Control。以前はよくマーブロにも出てくれたが、何かのイベントでこの「伝承」をあの3人で完璧に演奏したのを見たことがあった。あれは驚いたナァ。歌といい、演奏技術といい、よそのバンドとはこれまたケタが違うことを知らされた。

ま、KANSASも十分人気がある方だったのだろうが、ひとたびプログレッシブ・ロックの枠に入れられると途端に影が薄くなってしまうのは、やはりプログレッシブ・ロックというものがイギリス人の独壇場であったからなのでしょうな?やっぱり、ああいう音楽は気候の悪いところでしか育たないということなのでしょう。そこがスキ!

とにかく!今人類に必要なのは政治、経済、文化の熱を問わず、古い世代から若い世代への「伝承」を推し進め、未来へ受け継ぐことだ。がんばれ音楽!

<前編>はコチラ⇒【Music Jacket Gallery】SFジャケット・コレクション <前編>

<後編>につづく

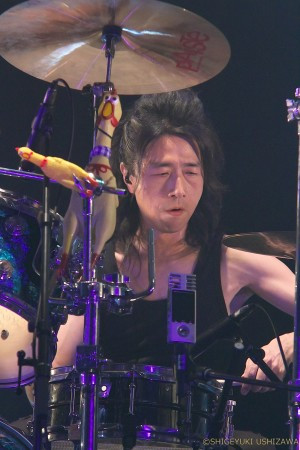

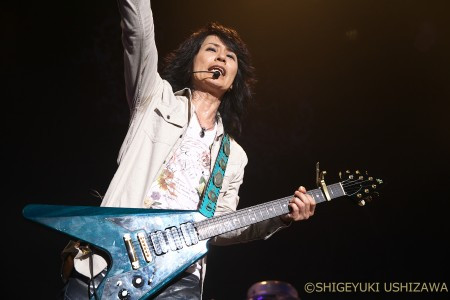

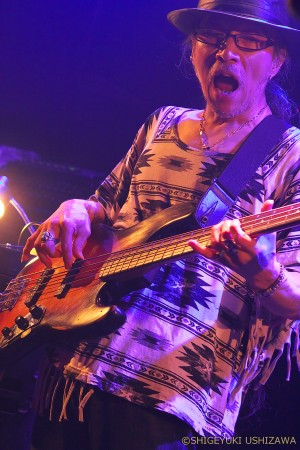

場所は渋谷のタワー・レコード地下のCUTUP STUDIO。

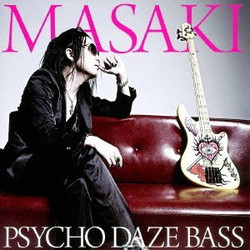

場所は渋谷のタワー・レコード地下のCUTUP STUDIO。 これがそのシングル『V.S. MY SELF』。

これがそのシングル『V.S. MY SELF』。 さて、ミニ・ライブ。これはCD購買者への特典だ。

さて、ミニ・ライブ。これはCD購買者への特典だ。 五十嵐"sun-go"美貴。今日はいつもとチョット感じの写真を使ってみたよ。

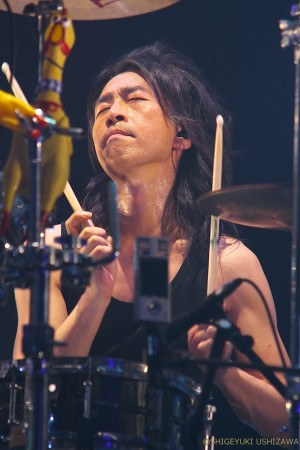

五十嵐"sun-go"美貴。今日はいつもとチョット感じの写真を使ってみたよ。 仙波さとみ

仙波さとみ そして、角田"mittan"美喜。

そして、角田"mittan"美喜。 「ミニ・ライブ」ながら火の玉のように燃える演奏を展開した。

「ミニ・ライブ」ながら火の玉のように燃える演奏を展開した。 オープニングは「奪い取れ」。

オープニングは「奪い取れ」。 上演時間が短いのを承知してか、観る方も演る方も電光石火でノ~リノリ!

上演時間が短いのを承知してか、観る方も演る方も電光石火でノ~リノリ! プレスピット内を移動できなかったのでステージ下手でsun-goさんをキャッチ!

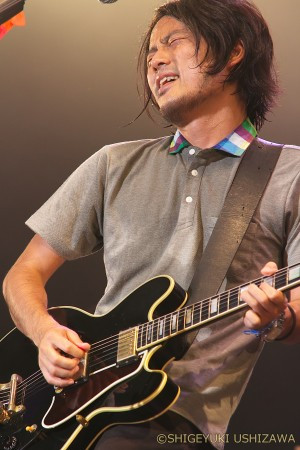

プレスピット内を移動できなかったのでステージ下手でsun-goさんをキャッチ! こういう時は四の五の言ってないでアップ・テンポで攻めまくるべし…

こういう時は四の五の言ってないでアップ・テンポで攻めまくるべし… 演奏の模様はインターネットで生配信された。ということで、恵子さん、視聴者に向かって大サービス展開中!

演奏の模様はインターネットで生配信された。ということで、恵子さん、視聴者に向かって大サービス展開中! そしていよいよここで『V.S. MYSELF』のお出まし。

そしていよいよここで『V.S. MYSELF』のお出まし。 SHOW-YA史上最速という疾走感あふれるいかにもSHOW-YAらしいハードなナンバーだ。

SHOW-YA史上最速という疾走感あふれるいかにもSHOW-YAらしいハードなナンバーだ。

「熟女なめんなよ!」が最近のテーマになっているが、「男の場合はナンていうの?ジュクダン?」と恵子さん。これがおかしくておかしくて!

「熟女なめんなよ!」が最近のテーマになっているが、「男の場合はナンていうの?ジュクダン?」と恵子さん。これがおかしくておかしくて! パワーみなぎる安定したパフォーマンスに今の日本のロックの最高峰を見た思いだ。

パワーみなぎる安定したパフォーマンスに今の日本のロックの最高峰を見た思いだ。 SHOW-YAは現在『原点回帰2013 ~NEXT EPISODE TOUR~』の真っただ中。広島、福岡、新潟、札幌の皆さん!お見逃しなきよう!カッコいいよ~!

SHOW-YAは現在『原点回帰2013 ~NEXT EPISODE TOUR~』の真っただ中。広島、福岡、新潟、札幌の皆さん!お見逃しなきよう!カッコいいよ~! そして年末、12月28日には『V.S. MYSELF~熟女なめんなよ!歳忘れ暴れ倒しGIG~』というコンサートがZepp Diver Cityで開かれる。

そして年末、12月28日には『V.S. MYSELF~熟女なめんなよ!歳忘れ暴れ倒しGIG~』というコンサートがZepp Diver Cityで開かれる。 SHOW-YAの詳しい情報はコチラ⇒SHOW-YA OFFICIAL SITE

SHOW-YAの詳しい情報はコチラ⇒SHOW-YA OFFICIAL SITE