LEGEND OF ROCK at 日比谷野音 vol.5 <後編>

『LEGEND OF ROCK at 日比谷野音 vol.5』もいよいよひとバンドを残すところとなった。

この大イベント最後の狂熱のステージを我が目で確かめんとする客さんの熱気で、陽が落ちても気温が下がらない?!

人類の大好物、Led Zeppelinの登場だ。

人類の大好物、Led Zeppelinの登場だ。

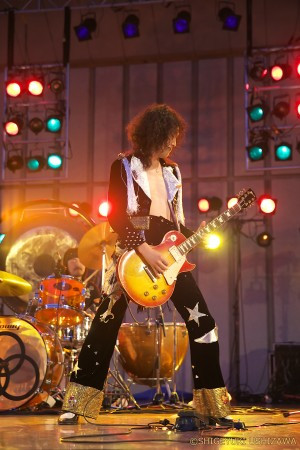

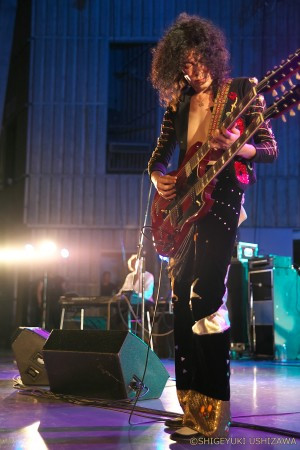

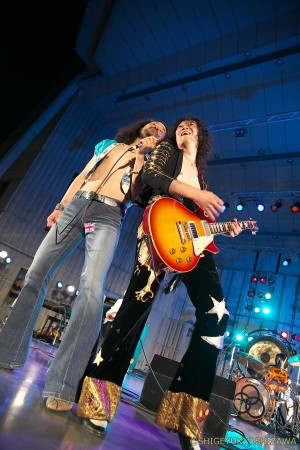

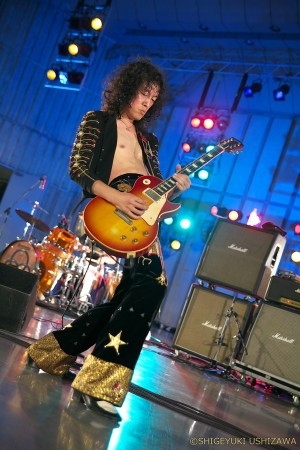

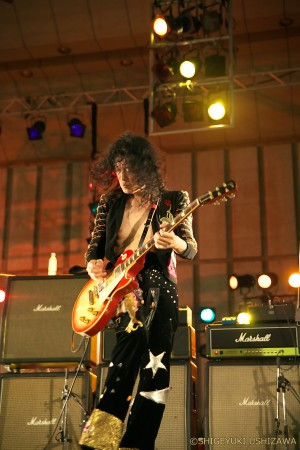

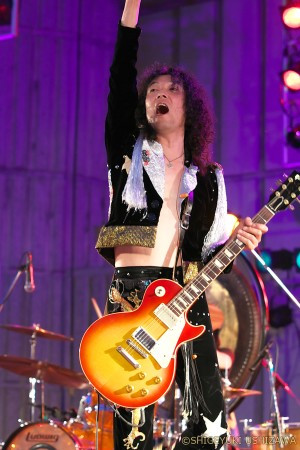

演ずるはおなじみMR.JIMMY。

やっぱりいくつになってもこのドラムのイントロを聴くと興奮しますナァ。

やっぱりいくつになってもこのドラムのイントロを聴くと興奮しますナァ。

中学2年の時、『The Song Remains the Same(永遠の詩)』がリリースされ、やっぱりA面をよく聴いた。B面とC面はまだチョットきつかった。D面のドラムソロも鬼門だったナ、まだあの頃は。

やっぱりA面はこの曲が入っていたからね。ドラムのイントロの直前の観客の声が「お~、早くやれよ~」って聴こえたりしてね…。

あの時の興奮がよみがえりますわ。

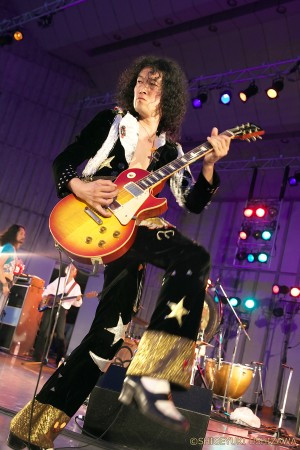

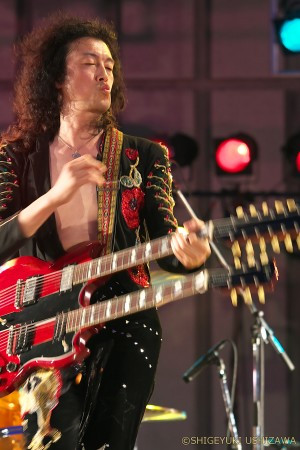

そして、Jimmy SAKURAI。

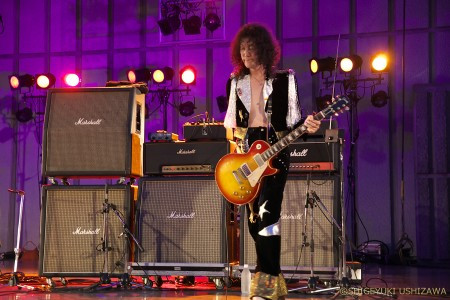

そして、Jimmy SAKURAI。 もちろんZeppelinサウンドにMarshallは欠かせない!欠かせるワケがない!

もちろんZeppelinサウンドにMarshallは欠かせない!欠かせるワケがない!

これがこの日のセット。

これがこの日のセット。

メインはもちろん1959。向かって右端のJCM900 4100のハーフ・スタックはテルミン用。

「♪ロンリ、ロンリ」と盛り上がって「Black Dog」がつながる。

「♪ロンリ、ロンリ」と盛り上がって「Black Dog」がつながる。

映画『永遠の詩』もロードショウ公開で東銀座の松竹セントラルへ観に行った。大分寝たな~。Led Zeppelinが動く姿なんてそれまでま~ったく見たことがなかったもんだから、演奏の場面はもちろん最高だった。ところが、その他のシーンが辛いのなんのって…。

そんな状態でパチッと目が覚めた瞬間が「Black Dog」のシーンだった。ライブ・アルバムには入ってないからね。

映画の中で小さな子が今ではあんなに立派なJason Bonhamになってるもんね~。ずいぶん時間が経った…でも、人類のZeppelinへの愛情は変わらないからスゴイ。

「Black Dog」とはレコーディング時、スタジオの周りをうろついていたラブラドール・レトリバーのこと。

「Black Dog」とはレコーディング時、スタジオの周りをうろついていたラブラドール・レトリバーのこと。

歌の部分はFleetwood Macの「Oh Well(1970年『Then Play On』収録)」にインスパイアされたとか…。

で、Jimmy Pageは後年、The Black Crowesとのツアーでこの曲を実際に演奏した。

そのMacの「Oh Well」、歌の部分だけじゃなく、「Black Dog」に負けないほど全部カッコいい!捨て曲皆無の『Rumors』はもちろん素晴らしい作品だけど、ん~、Bob Welch時代までのFleetwood Macは本当によろしいな。。

ちなみのこの『Then Play On』の1曲目で聴かれる「Coming Your Way」のコンガの音はNATALだろう。Mic FleetwoodはNATALパーカッションを愛用していた。

NATALは1965年に創業したパーカッション・ブランドで、数年前にMarshallが買収し、現在はドラム・セットの開発・製造・販売を積極的に展開し、Brian TichyやBrian Downeyに愛用されている。最近は日本にも上陸した。

そういえば、John BonhamもNATALパーカッションを愛用していた。 この偉大なリフとシンプルなリズム・パターンのコンビネーションが生み出す複雑なポリリズム感は

この偉大なリフとシンプルなリズム・パターンのコンビネーションが生み出す複雑なポリリズム感は

JPJ、John Paul Jonesによるもの。

ショウの時、「観客が音楽に合わせて踊りにくいようにした」という話しだ。はじめはもっと複雑であったが、「コレ、ライブん時ヤバくね?」と簡素化し、現在の形に落ち着いた。

考えてみると、最近のロックは「Kashmir」や「Candy Store Rock」などでLed Zeppelinが示したようなトリッキーなリズムへのアプローチなんてことをまったくしないね。

ま、Led Zeppelinの場合は奇跡にも似た最強のリズム・セクションがあってこそ実現した話しなのだろうが…。

…なんてことは野音のお客さんには関係なく、もうみんな身体を揺らしてノリノリ状態本格化!

3曲目は「The Song Remains the Same」。「永遠の詩」か…けだし名訳ですな。

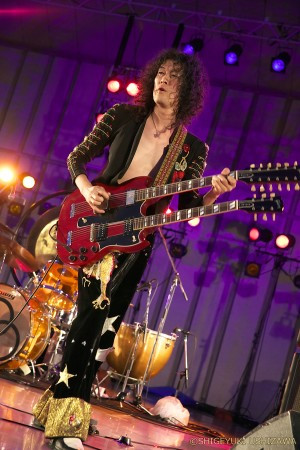

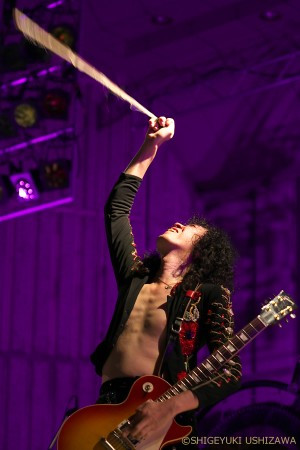

3曲目は「The Song Remains the Same」。「永遠の詩」か…けだし名訳ですな。 Jimmyはダブルネックに持ち替え。

Jimmyはダブルネックに持ち替え。

この曲のスタジオ盤のベースってスゴイ。Jimmy Pageのギターとまったく同等だ。ま、ドラムもそうなんだけどね。

この曲のスタジオ盤のベースってスゴイ。Jimmy Pageのギターとまったく同等だ。ま、ドラムもそうなんだけどね。 The Beatlesもそうだけど、やっぱりこういう重要な音楽が生まれる時は、音楽の神様が奇跡が起こりやすくなるよう才能のある人を結集させてお膳立てをしてくれているんだよね。

The Beatlesもそうだけど、やっぱりこういう重要な音楽が生まれる時は、音楽の神様が奇跡が起こりやすくなるよう才能のある人を結集させてお膳立てをしてくれているんだよね。

こういうことが最近起こらないのは、パンク/ニューウェイヴのムーブメント以降、音楽の神様が「もう奇跡は必要ない!」と才能探しをほっぽり出しちゃったからなんだよ、きっと。 場面は一転してしっとりと「The Rain Song」。

場面は一転してしっとりと「The Rain Song」。  Professorはキーボードに向かう。

Professorはキーボードに向かう。

世界中のJPJ役の人は機材費がかさんで大変だ。バンドの備品として割り勘でゲットしているのかな?んなことはどうでもいいか!

この曲も子供の頃は苦痛だったけど、今聴くとメッチャいい曲だな。

この曲も子供の頃は苦痛だったけど、今聴くとメッチャいい曲だな。

George HarrisonがJohn Bonhamに「君たちのバンドはバラードやらないね」とコメントしたことにインスパイアされて作られた曲で、Georgeのコメントへの感謝のしるしとして最初の2つのコードは「Something」から借用したという。これはどうかね~、ホントかな?コード2つぐらいじゃね~、わかりづらいよね~。今度Jimmyさんに確認してみよっと!

「♪アビン、デーズンコン、フュー~」…「幻惑されて」。

「♪アビン、デーズンコン、フュー~」…「幻惑されて」。

これも昔は苦痛だった。こういう曲がLed Zeppelinを「はじめはムズカシかった」とさせる所以だろう。Deep Purpleも「Space Truckin'」のような長尺のインプロ曲があるが、わかりやすいもんね。

でも、Zeppelinは一旦幻惑されると抜けられないのだ。

この曲はアメリカのシンガーソングライターのJake Holmesという人の1967年のオリジナル。The Yardbirdsを経てLed Zeppelinに行きついた。印税すごかったろうな~。今でもウハウハじゃん?

この曲はアメリカのシンガーソングライターのJake Holmesという人の1967年のオリジナル。The Yardbirdsを経てLed Zeppelinに行きついた。印税すごかったろうな~。今でもウハウハじゃん?

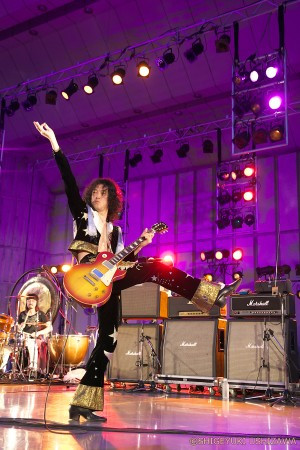

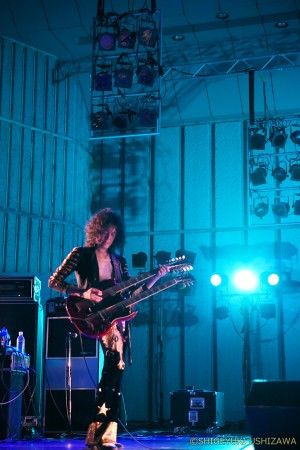

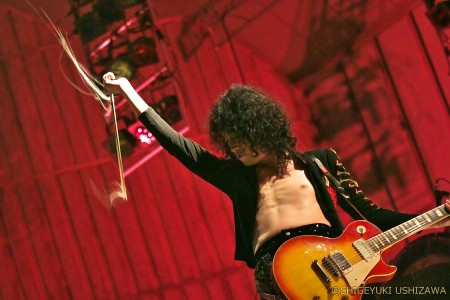

オリジナルはダラ~っとしたサイケ調で、Zeppelinの重厚な演奏からはかなり遠い。 Jimmy Pageの有名なアルコのパフォーマンスもバッチリ再現される。

Jimmy Pageの有名なアルコのパフォーマンスもバッチリ再現される。 MR.JIMMYのショウでもハイライトを占めるパートだ。

MR.JIMMYのショウでもハイライトを占めるパートだ。 この時ばかりは観客も身じろぎをせずJimmyの所作をジッと見つめる。

この時ばかりは観客も身じろぎをせずJimmyの所作をジッと見つめる。

しかし、Jimmy Pageもカッコいいこと考えたもんよのう。

しかし、Jimmy Pageもカッコいいこと考えたもんよのう。

幻想的なシーンから一転、ハードなパートを経てスペクタクルなエンディングへ!

幻想的なシーンから一転、ハードなパートを経てスペクタクルなエンディングへ!

お見事!

またダブルネックに持ち替えての演目は「Stairway to Heaven」。

またダブルネックに持ち替えての演目は「Stairway to Heaven」。 Professor、再びキーボードで大活躍だ。

Professor、再びキーボードで大活躍だ。

しっかし、これまで何回聴いたかな、この曲。あるアコースティック・ギターの工場へ行くと「No Stairway to Heaven!」という注意書きが壁に貼ってあったそうだ。

しっかし、これまで何回聴いたかな、この曲。あるアコースティック・ギターの工場へ行くと「No Stairway to Heaven!」という注意書きが壁に貼ってあったそうだ。 洋の東西を問わず「耳タコ」だけど、また聴きたくなるロックのスタンダード中のスタンダードと呼んで差支えないだろう。

洋の東西を問わず「耳タコ」だけど、また聴きたくなるロックのスタンダード中のスタンダードと呼んで差支えないだろう。

当然、ソロも完璧に再現される。

当然、ソロも完璧に再現される。 それにしてもいい曲だわ。

それにしてもいい曲だわ。

やっぱりどんなにギターがすごくても、見た目がカッコよくても、肝心なのは「曲」のクォリティだね~。音楽だから当然なんだけど、この時代のロックを聴いていると痛切に感じますわ、ホンマ。 最後は「Whole Lotta Love」。「胸いっぱいの愛を」…これもイイ訳だ。なかなか恥ずかしくて口に出せないけど…。

最後は「Whole Lotta Love」。「胸いっぱいの愛を」…これもイイ訳だ。なかなか恥ずかしくて口に出せないけど…。

このモノフォニックで単調な音色の電子楽器をこれほど効果的にカッコよく使ったJimmy Pageはやっぱりスゴイ。

このモノフォニックで単調な音色の電子楽器をこれほど効果的にカッコよく使ったJimmy Pageはやっぱりスゴイ。

ブキュ~、グイ~ン、チュワ~ンと言ってるだけなのにカッコいい。わかってるの。それはね、曲なんですよ。これをこの曲で使うアイデアがとってもクリエイティブなんだけど、それを受けとめるだけの曲の度量があるんだな。

ブキュ~、グイ~ン、チュワ~ンと言ってるだけなのにカッコいい。わかってるの。それはね、曲なんですよ。これをこの曲で使うアイデアがとってもクリエイティブなんだけど、それを受けとめるだけの曲の度量があるんだな。

このテルミンが暴れまくるパートだけ聴いていてもさすがにシンドイ。でもその前後の充実感というか感性度というか…あまりに素晴らしい。

本当にロックがクリエイティブだったことを教えてくれるMR.JIMMYの演奏だ。

もちろんもひとつのお約束ごと、ロックンロールのスタンダードも間に挟まれた。

もちろんもひとつのお約束ごと、ロックンロールのスタンダードも間に挟まれた。

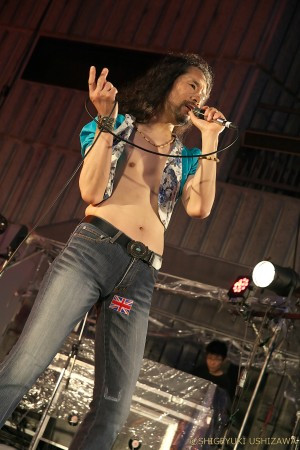

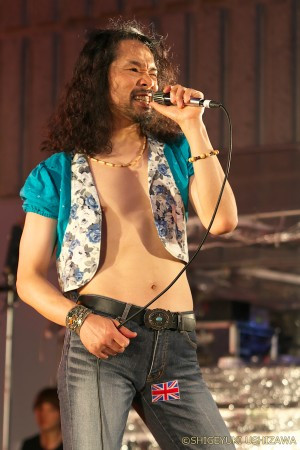

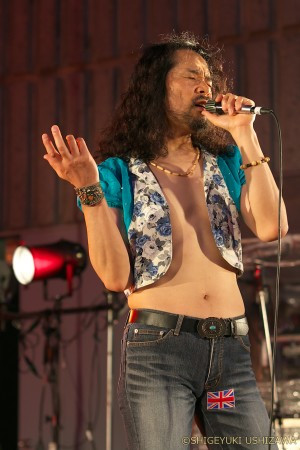

絶唱するPercy!

絶唱するPercy! このギター・ソロも何回聴いたことか…。やっぱり何回聴いてもカッコいい!

このギター・ソロも何回聴いたことか…。やっぱり何回聴いてもカッコいい!

今日約1時間の間に演奏されたツェッペリン・スタンダードはLed Zeppelinの魅力の核をなす部分ではあるが、氷山の一角でもある。

今日約1時間の間に演奏されたツェッペリン・スタンダードはLed Zeppelinの魅力の核をなす部分ではあるが、氷山の一角でもある。

そうして考えてみると、やはりこのバンドは途轍もなく大きな音楽的遺産を人類に残してくれたのだと思う。

彼らの作った曲、イヤ、Led Zeppelinだけでなく、今日野音に出演したバンド達が演奏した曲の数々は人類が滅亡するまで歌い続けられ、演奏し続けられていくだろう。

彼らの作った曲、イヤ、Led Zeppelinだけでなく、今日野音に出演したバンド達が演奏した曲の数々は人類が滅亡するまで歌い続けられ、演奏し続けられていくだろう。

まさに「Songs remain the same」だ。古くなることはないのだ。

反対に、もうロックにはこうして末代まで歌い続けられる新しいスタンダード曲は永久に生まれて来ないのではなかろうか…。 以前にも書いたことだが、最近の若い人にはJohn Bonhamのドラムがスカスカに聴こえるそうだ。ボンゾのドラミングがスカスカ?

以前にも書いたことだが、最近の若い人にはJohn Bonhamのドラムがスカスカに聴こえるそうだ。ボンゾのドラミングがスカスカ?

こんなのおっかしいでしょ?

完全に音楽の作り方も聴き方もおかしくなっちゃってると思いませんか?

もう新しいものから新しいものは生まれないよ。

このLed Zeppelinの音楽だって最初はブルースの改作だったんだから。

とにかく一日でもはやくロックの魅力を見直して若い世代につなげることを考えるべきだ。

最近コレばっかし言っているけど、「伝承」は本当に大切だと思う。

それにね、時間がないよ。先日もJ.J.CaleやGeorge Dukeが亡くなったけど、ロックやポップスの黄金時代を作った人たちがドンドン鬼籍に入っているからね。そうした偉大な先達が健在のうちに伝承作業を進めた方がいい。

そういう意味ではこの「LEGEND OF ROCK」が取り組んでいることはあまりにも有益なことだと思っている。

できれば、もっと若い人たちに集ってもらいたい。

昨年本物のJimmy Pageとの邂逅も果たし、Jimmy SAKURAIはノリにノッて現在LED ZEPPAGAINのSwan Montgomeryらと全米をツアー中だ。

Jimmyさんとは比較的長いお付き合いをさせていただいているが、彼を見ていると「継続は力なり」を思い知らされる。

Jimmy Pageと「ヤアヤア」となっている写真を見てジーンと来ちゃったんだよね、Jimmyさんのお父さんでもないのに…「ヤッタじゃないか!」って。

このMarshall Blogに関して、私の「Marshallへの愛情の表現」とか「音楽への情熱の結果」とか、ありがたくも大変好意的な評価をいただくことが多いが、確かにそうした感情がなければこんなにテマヒマかかることを続けることなどできません。

実際、Marshallの宣伝だけだったら、「ハイ、この人、1959使ってます~。いい音で~す。おしまい」で済むもんね。でもこれじゃおもしろくない。少なくとも音楽に対する愛情は感じられない。

もちろん、ご愛読いただいている方々やご協力いただいている方々なくしてもできません。本当にMarshall Blogをご支援頂いている皆様には心から感謝しています。

でもJimmyさんのやっていることに比べたら私なんぞ、まだ生ぬるい方だ。

私はMarshallやMarshall Blogや音楽のことを一日24時間考えているが、Jimmyさんは一日27時間ぐらいLed ZeppelinやJimmy Pageのことを考えていると思うのですよ。

イヤ、Jimmyさんに限らずサムライサムさんもJIMISENさんも、今日出演した他の方々も皆それぞれそうだと思う。

それは、創造性に満ち溢れていたころのロックを知っている者しかできない所業であると思う。

そうしたロックに対する愛情や情熱を吐露する場所としてLEGEND OF ROCKは最適にして最高の舞台であると思った。

そうでなければこんな大会場で5年も続けて大イベントはできないよ。

これkらも益々のご発展をお祈りする次第である。

MR.JIMMYの詳しい情報はコチラ⇒MR.JIMMY OFFICIAL WEB SITE

MR.JIMMYの詳しい情報はコチラ⇒MR.JIMMY OFFICIAL WEB SITE

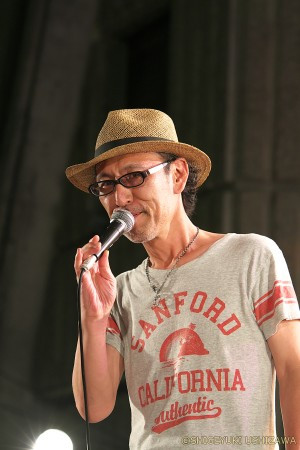

最後はコンク勝二氏のMCで締めくくられた…「また次回お会いしましょう!」

最後はコンク勝二氏のMCで締めくくられた…「また次回お会いしましょう!」

あ~楽しかった!次回も楽しみだね!

LEGEND OF ROCKの詳しい情報はコチラ⇒LEGEND OF ROCK WEBR