HFOとMarshallとNATALと~私の川越

川越へ行ってきた。

どうだろう…20年近く前に1回だけ行ったことがあるぐらいかな?

その時は昔の街並みなんてモノにまったく興味がなかったので、用を足してすぐ帰ってきちゃったけど、今回はその反対?

古い街並みを見に行くために仕事を探した…みたいな。

さて、「川越街道」なんてのをよく耳にするので、川越というのは宿場町かと思っていた。

そうではなくて、中山道の最初の宿場である「板橋」で分岐して川越に至るのが川越街道で、城下町なんですな。

ちなみに東海道の品川、中山道の板橋、日光&水戸街道の千住、甲州街道の内藤新宿(今の新宿)等、主要街道の最初の4つの宿場を「四宿(ししゅく)」と言うが、それぞれに女郎屋があって、江戸時代大変に栄えた。

その四宿の中で板橋は最もガラが悪く、博打、盗賊は当然、朝から晩までケンカが絶えなかったらしい。

ちなみに三遊亭圓生の演目に「四宿の屁」なんて話がありますな。

この辺りはまた別のところで詳しくやりましょう。

今日は川越。

「仕事の部」も含めて、盛りだくさんですごく楽しい秋の1日になった。

日曜日だったので町中の駐車場が混雑するであろうことを予想して、チョット外れの駐車場に車を入れる。

日曜日だったので町中の駐車場が混雑するであろうことを予想して、チョット外れの駐車場に車を入れる。

駐車場の隣が川越城本丸御殿。

川越城は室町時代にこの地方を治めていた上杉氏の家臣の太田道真と道灌の親子の指揮によって1457年に建てられた。

太田道灌といえば、「江戸城を造った人」じゃんね。

「江戸城って誰が造ったか知ってる?」

「太田道灌だろ?」

「ブ~、大工さんでした!」

って昔やらなかった?

コレ、いまだにやっている人がいるからね?

「ごはん食べた?」

「イヤ、食べてない。パンなら食べた」ってヤツ。

これ以上は書かない。

現存しているこの本丸御殿は江戸時代に再建されたものだけど、その江戸時代のオリジナルが残っているのは全国でこの川越城と高知城の2つだけなんだって。 有料でも中に入る。100円で安い。

有料でも中に入る。100円で安い。

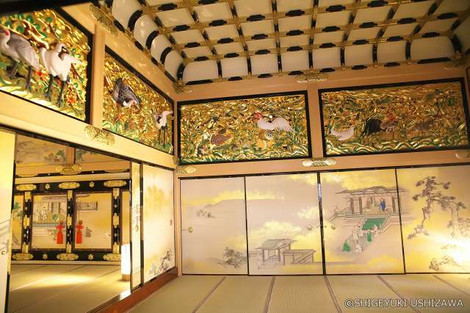

フーム、コレが本丸御殿か…。

普通「お城」というと、姫路城とか、名古屋城みたいなバカでかい建造物を想像しがちだけど、実際にはこうした普通の建物っぽい「平城」がほとんどだったらしい。

エヘン!…ウチの祖先をさかのぼると、里見家の関係の群馬の太田の殿様だということがわかったんだけど、やっぱり城は平屋建ての「平城」だったらしい。

跡形はまったくないけど、一国一城の主だったんだぜ。

ちゃんと地名や交差点にその名を残しているんよ。

ワビサビか…質素だな。

ワビサビか…質素だな。

川越は江戸近郊の要所で、ココに徳川家康、秀忠、家光が何度も泊まったらしい。

廊下も派手さがゼンゼンなくて落ち着いている。

廊下も派手さがゼンゼンなくて落ち着いている。

ハイ、それでは折角ですので、同じ本丸御殿でも400年前の姿を忠実に再現して昨年から公開している名古屋城の本丸御殿を見てみましょうか?

ザっとこんな感じ?

ザっとこんな感じ?

やはり家光が泊まりに見えたという。

ナ~ニ、川越城と少し違って見えるのは気のせいだよ。

廊下だって変わらない。チョット金ピカな気がするだけだよ。

廊下だって変わらない。チョット金ピカな気がするだけだよ。

どっちに住みたいか?と言われたらアタシャ川越スタイルの方でいいわ。

古さで言ったら今の住まいと大差ない。そっちの方が落ち着くわ。

「郭町(くるわまち)」とあるけど、昔は遊郭でもあったのかな?

「郭町(くるわまち)」とあるけど、昔は遊郭でもあったのかな?

それとも城壁の関係か?

こんなノスタルジックなバスが走ってる。

こんなノスタルジックなバスが走ってる。

でも、私が本当に小さい頃はこういう形のバスがまだ普通に走っていたよ、前が出っ張ってるヤツ。

川越城のお堀の跡。

川越城のお堀の跡。

江戸時代(1639年)に川越藩主となった松平信綱が大拡張工事を実施し、城の規模は約2倍となった。

その時、防御を目的に造られたのがこの中ノ門堀。

よく埋めて宅地にしなかったね~。

大戦中、ゼロ戦のエンジンを作っていた中島飛行機のパーツの製造拠点があったために猛烈な空襲を受けた熊谷とは異なり、川越はほとんど被害がなかった。

だからこうした土木的な史跡が残されたんじゃないかしら?

もし周囲が焼け野原になっていたら絶対に埋め戻されていたことでしょう。 市役所の前に立っている太田道灌の像。

市役所の前に立っている太田道灌の像。

メッチャなで肩。

これじゃギター提げられんぞ。

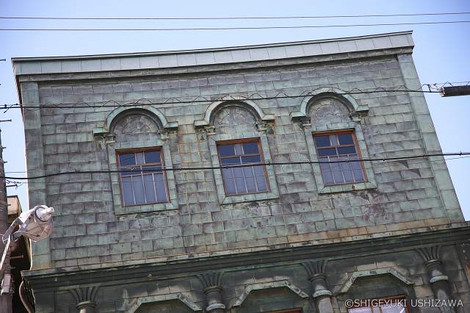

その向かいにあったのがコレ。

その向かいにあったのがコレ。

そば屋になってるんだけど、見事な銅板!

コレはスゴイよ。

コレはスゴイよ。

こんな木造3階の銅板建築なんてほとんど見たことない。 この意匠がいいね~。

この意匠がいいね~。

こういうのはコリント式支柱っていうのかな?

出来た時は赤銅色でさぞかし立派だったことだろう。

側面にも惜しみなく銅板が張り巡らされている。

側面にも惜しみなく銅板が張り巡らされている。

元々はつり具屋さんだったんだね。

こういう路地はいいですよ。

こういう路地はいいですよ。

まるでコッツウォルズのようだ。

だいぶ違うか?

「札の辻」という交差点。

「札の辻」という交差点。

「札の辻」というのは、高札が掲げられた場所のこと。

だからこの地名はどこにでもある。

高札というのは、よく時代劇でやってるでしょ?

例えば黒澤明の『隠し砦の三悪人』。

「告 次の者を生きて捕らえた者には金三枚をつかわす」みたいな…。

要するに街の掲示板ですな。

今で言えばfacebookか?

昔は、農民をはじめ一般の人は字が読めなかったので、お坊さんや侍に読んでもらった。

ウワ~、こういうモノには猛烈に郷愁をそそられるな~。

ウワ~、こういうモノには猛烈に郷愁をそそられるな~。

昔はこうやって、普通の住宅街の中に平気で映画館があったんだよ。

しかも「スカラ座」だもんな~。

『武蔵野』という作品がかかっていた。

『武蔵野』という作品がかかっていた。

国木田独歩の『武蔵野』から引いた、武蔵野に残る循環農業に関するドキュメンタリー映画らしい。

循環農業というのは葉っぱが落ちて堆肥になり、それがまた草木を育てて、育った草木が落葉してまた堆肥になる。

要するに自然の摂理に従った農法のこと。

作品のキャッチコピーは「どんなに時代が変わっても変えてはならないものがある」…全く同感だね。

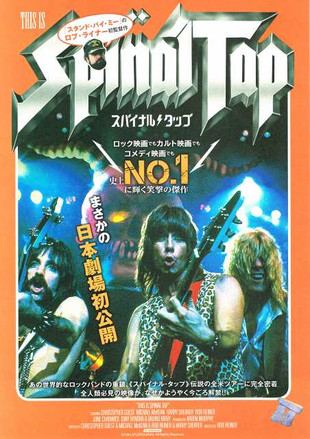

私の場合は「ロック」かな?

監督が舞台挨拶に来るそうだ。

監督が舞台挨拶に来るそうだ。

でもチョット観てみたいな。

私なんか『ボヘラ』よりよっぽど感動しちゃうかも!

ココにも映画館を発見。

ココにも映画館を発見。

こっちは廃業して取り壊すことになっているみたいだったけど。

スゲエ行列!

スゲエ行列!

ナニかと思ったら、「おさつチップ」とかいうサツマイモのスナック屋さんだった。

川越市の教育委員会が「伝統的建造物」にしているよ。

川越市の教育委員会が「伝統的建造物」にしているよ。

こういうのはイギリスの「Grade」みたいに保存の規定などあるのだろうか?

どれも手を入れてあってオリジナルのままではないことは先刻承知。

どれも手を入れてあってオリジナルのままではないことは先刻承知。

そんなことはどうでもいいの。

こういう雰囲気が好きなのだ。

空襲がなければ、日本にはこういう町並みがたくさん残っていたハズなのだ。

空襲がなければ、日本にはこういう町並みがたくさん残っていたハズなのだ。

ゼンゼン「♪カ~モン、ベイビー」じゃない。

西洋勢も負けていないよ。

西洋勢も負けていないよ。

埼玉最初の不銀行、元第八十五銀行本店。現りそな銀行川越支店。

大正7年の建造だそうだ。

ナンバー銀行についてはいつかやったね…『私のお伊勢さま』の時だ。

奮発してタマには鰻でも…と思ったけど、どこもスゴイ行列だよ!

奮発してタマには鰻でも…と思ったけど、どこもスゴイ行列だよ!

結局、トンカツを食べたわ。

去年はガマンして数回しかお店のトンカツを食べなっかったせいもあって殺人的に美味しかった。

どこもかしこもスゴイのなんのって!

どこもかしこもスゴイのなんのって!

しかもこの一番人気の目抜き通りにはガンガン車が走ってるもんだから、歩道は観光客でパンパン!

日祭日は歩行者天国にできないもんかしらん…もう行かないと思うけど。

トドメはココ。

トドメはココ。

「お菓子横丁」とかいうエリア。

お菓子屋さんや駄菓子屋が並んでいるらしんだけど、これじゃ何も見れないって!

「お菓子横丁」どころか、コリャまるで年末の「アメ屋横丁」だわ!

「お菓子横丁」どころか、コリャまるで年末の「アメ屋横丁」だわ!

あ、アメはお菓子か…我ながらうまくまとまったな。

寛政4年に建てられたという大沢さんの家。

寛政4年に建てられたという大沢さんの家。

1792年だからね、古いよ。

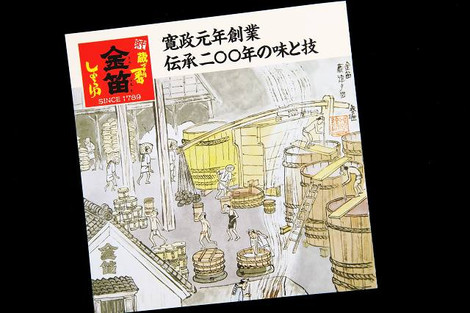

こっちは寛政元年創業の作り醤油屋、「笛木醤油」さん。

こっちは寛政元年創業の作り醤油屋、「笛木醤油」さん。

「金笛(きんぶえ)」という銘柄の醤油を作り続けている。

この醤油がいいんですよ。

この醤油がいいんですよ。 ナニがいいかというと、ココの醤油は下のカタログにあるような関連商品も含めて化学調味料を全く使っていない。

ナニがいいかというと、ココの醤油は下のカタログにあるような関連商品も含めて化学調味料を全く使っていない。

ウチは「調味料(アミノ酸等)」の入った食品を出来る限り摂らないようにしているのね。

アタマおかしくなっちゃうっていうから。

イギリスやアメリカやドイツでは国家レベルで使用を禁止しているヤツね。

それでも今の世の中、そういう化学薬品を完全に排除することはできないので、家の食事だけはそうするように努めているのです。

おかげでスーパーやコンビニでの食品の買い物が大変困難になりました。

だからこういうお店を見つけるとすごくハッピーな気分になるのです。

チョット名前は出せないけど、先日仕方なくチェーン店の中華料理屋で炒め物の定食を食べた。

もうね、化学調味料の味しかしなかった。

化学調味料をキッパリ断っていると、こういうことがすぐにわかるんだけど、チョット食べ続けてしまうと味覚がマヒしてしまってすぐにわからなくなっちゃう。

コレが化学調味料の恐ろしいところ…ってことがわかった。

さて、夕方になってきたので、仕事モードに入らねば…。

さて、夕方になってきたので、仕事モードに入らねば…。

でもその前に…。

この川越市立美術館に入ってみた。

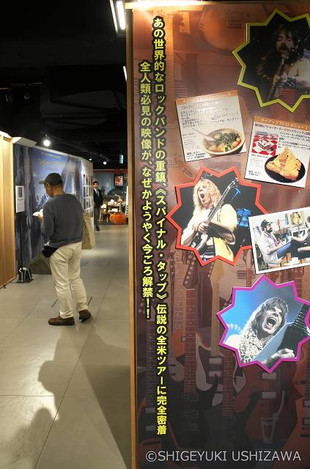

するとこんなイベントをやっていた。

するとこんなイベントをやっていた。

「Still Life」なんていうので、チョット観てみることにした。

金沢健一さんと浦裕幸さんによる「演奏会」ということなんだけど…コレが楽器らしい。

金沢健一さんと浦裕幸さんによる「演奏会」ということなんだけど…コレが楽器らしい。

お、始まった。

お、始まった。

1曲目は「共振域-Untitled Original 20181125」。

コレね、テーブルにヴァイブレーターが付いていて、天板に振動を与えているのね。

コレね、テーブルにヴァイブレーターが付いていて、天板に振動を与えているのね。

そこへ針金だのワイングラスだの、色んなモノを乗っける。

すると乗せられたモノが振動してノイズを出すワケ。

すると乗せられたモノが振動してノイズを出すワケ。

ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジとか…。

ザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザとか…。

ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガとか…。

それを鑑賞するワケ…ナンでじゃい!

それを鑑賞するワケ…ナンでじゃい!

「ミュージック・コンクレート」ってヤツ?

要するにジョン・ケージみたいなの。

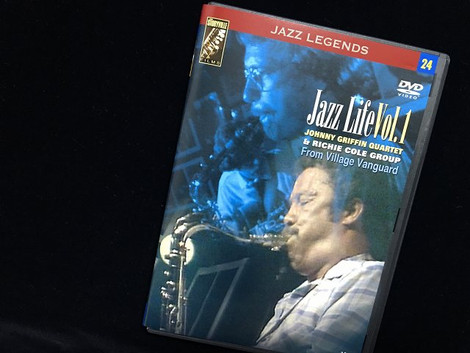

私はフリー・ジャズまでは聴くようになったけど、こういうのはサスガにナァ。

席に座りながら少しだけ休ませて頂きました。

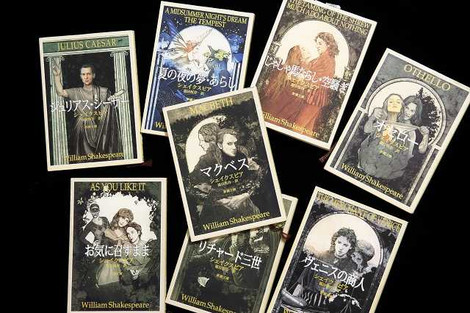

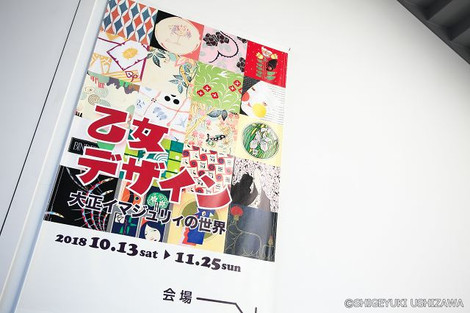

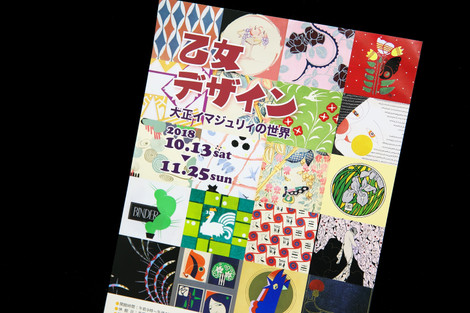

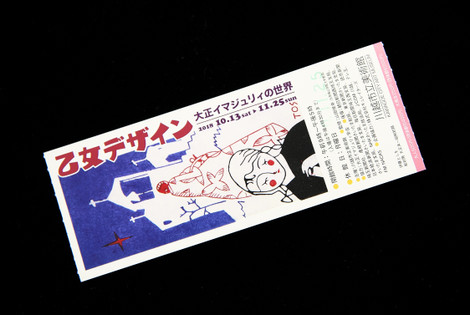

美術館に入ったのはコレが観たかったの。

美術館に入ったのはコレが観たかったの。

「大正イマジュリィ」ってヤツ。

「イマジュリ」というのはフランス語で「イメージ画像」という意味だそう。

「イマジュリ」というのはフランス語で「イメージ画像」という意味だそう。

印刷の技術が発達した大正時代は。美術が一般の民衆にみ身近となり、こうした様々なデザイン文化が栄えた。

アールヌーヴォーの橋口五葉、アールデコの杉浦非水とかいうデザイナーの挿絵、ポスター、広告、本の装丁などが展示されていた。

竹久夢二なんかもそうだね。

どれもこれもシャレていてね~。

オシャレなだけじゃなくて、デザインが上品で可憐なんだな~。

展示は一切撮影禁止だし、図録は貧弱な上に高価だったので買ってこなかったが見応えは十分だった。

展示は一切撮影禁止だし、図録は貧弱な上に高価だったので買ってこなかったが見応えは十分だった。

映画の広告なんかも飾ってあったんだけど、スゴイのがあったな…メモしてきた。

『娘十八運動狂』、『三悪人の特徴に就いて』、『ペンキ塗りたて』の3本立て。

調べてみると、『娘十八運動狂』というのは1926年(大正15年=昭和元年)のアメリカ映画で、どうも「娘十八」というシリーズになっていたようだ。

「浅草水族館」の広告なんてのもあったな。

今の「木馬亭」の隣だったらしんだけど、その水族館の2階が有名な榎本健一の「カジノ・フォーリー」の本拠地だった…この辺りのことはまた勉強しておきます。

イヤ、エノケンに関する相倉久人さんの記述を最近読んだもので…。

以上で「私の川越」は終わり。

以上で「私の川越」は終わり。

ココからがMarshallのお仕事で春日部へ移動したのです。

「草加越谷、千住の先よ オレんち春日部 もっと先」なんて歌がありましたな。

川越からもエラく遠かった。

春日部には家内の友達が住んでいて、大学時代に一度だけ来たことがあった。

39年前か?…しんちゃんが引っ越してくるズッと前のことだ。

向かった先はこの公民館。

講堂にかなりシッカリしたPAスピーカーが備え付けられている。

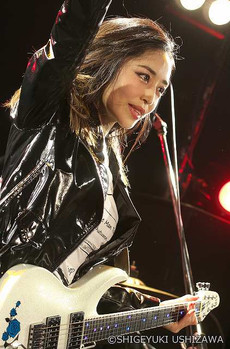

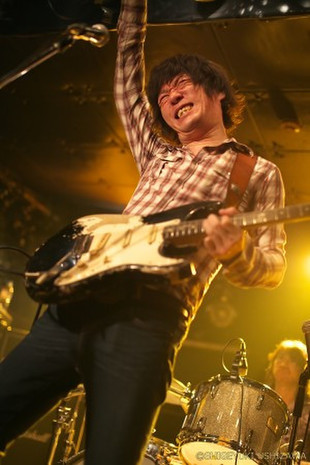

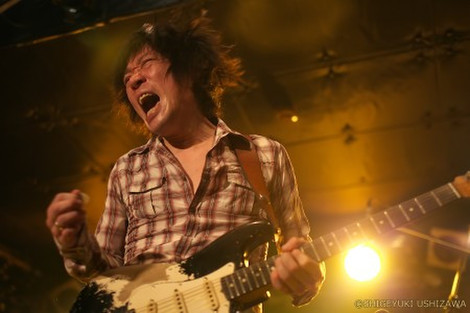

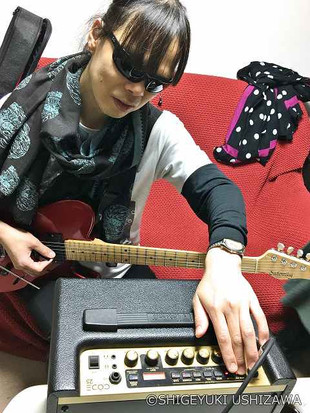

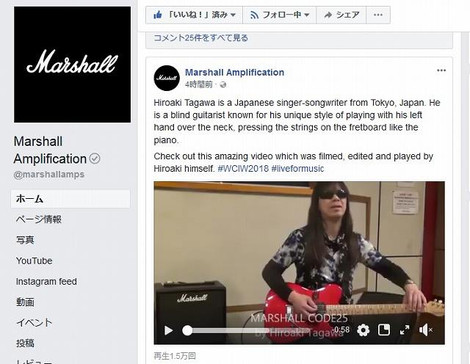

リハーサルをしているのはあのHELL FREEZES OVER(以下「HFO」)。

リハーサルをしているのはあのHELL FREEZES OVER(以下「HFO」)。

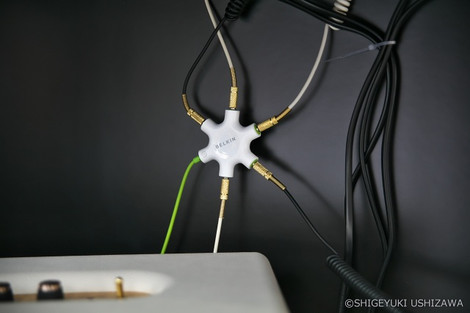

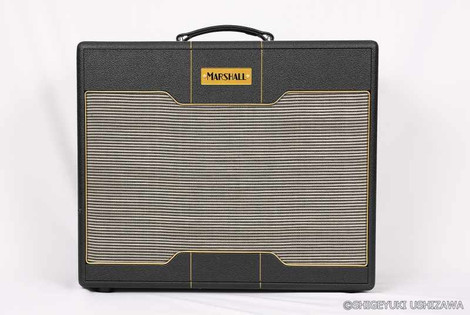

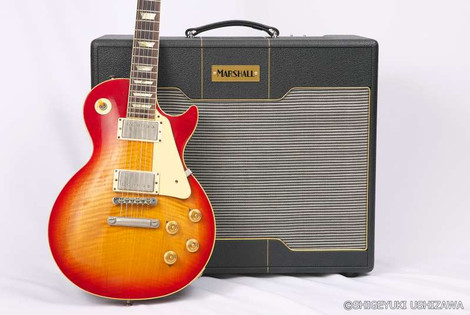

RYOTOくんの1959と1935キャビ。

RYOTOくんの1959と1935キャビ。 HIROTOMOくんもヘッドを2台持ち込んだ。

HIROTOMOくんもヘッドを2台持ち込んだ。

こっちは1959とJMP時代の2203か。

こっちは1959とJMP時代の2203か。

キャビネットはJCM800の1960B。

2人ともBキャビというところが泣かせるな。

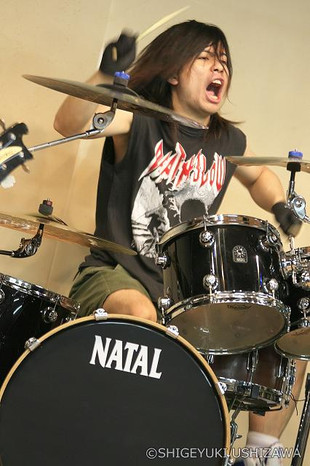

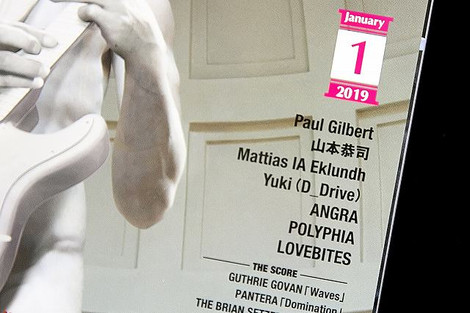

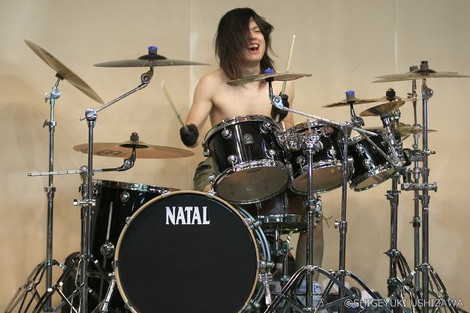

8"、10"、12"のトリプル・タム。

8"、10"、12"のトリプル・タム。

NATALのトリプルタム・キットは日本初。

今ならまだ「日本初の〇〇のNATAL」が狙いやすいぞ!

Tomくんはコレで「日本で初めてトリプル・タムのNATALを使ったドラマー」として、NATAL史に永遠にその名前が残る。

Tomくんはコレで「日本で初めてトリプル・タムのNATALを使ったドラマー」として、NATAL史に永遠にその名前が残る。

もちろん本国イギリスにもこの情報が伝わっている。

そういうことなのよ!

「鶏口となるも牛後となるなかれ」って言ってね。

もっとも、またドラム・キットが変わりそうだけど…。

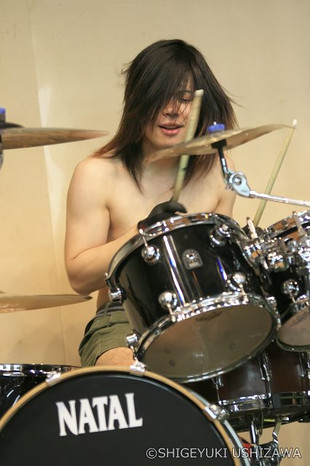

NATALの音をひとつひとつ確かめるようにして叩くTomくん。

NATALの音をひとつひとつ確かめるようにして叩くTomくん。

そう、今日はNATALのドラム・キットがHFOのバンド・サウンドにマッチするかどうかをタップリと時間をかけて実験するリハーサルなのだ。

アータ、Marshallがやってるドラムスですよ!

アータ、Marshallがやってるドラムスですよ!

NATALがこういうサウンドに合わないワケがない。 もちろんメンバーもそんなことは先刻わかりきっているんだけど、一応ね。

もちろんメンバーもそんなことは先刻わかりきっているんだけど、一応ね。

結果は超バッチリなのはこの写真を見ればわかる。 休憩時間にTAKUYAくんが弾いたフレーズには驚いたよ。

休憩時間にTAKUYAくんが弾いたフレーズには驚いたよ。

あんまり突飛すぎてすぐにわからなかったんだけど、Mike Oldfieldの「Tubluar Bells」のベースのソロ・メロディ!

着ているモノのガラだって、David BowieにQueenに新しいところでJudas Priestだもん。

着ているモノのガラだって、David BowieにQueenに新しいところでJudas Priestだもん。

この公民館の出で立ちも相まって、タイムマシンで70年代に戻ったような感覚になったよ。

以前レポートした通り、彼はらLOUDNESSに混ざって出演したRED BULLのイベントでも耳の肥えたお客さんから大絶賛された。

以前レポートした通り、彼はらLOUDNESSに混ざって出演したRED BULLのイベントでも耳の肥えたお客さんから大絶賛された。

サビのメロディが「アレ」じゃないからね、ベテランのリスナーはよろこぶよ。

そういうトラディショナルにすぎるぐらいのハードロックあるいはヘヴィメタルなんだけど、5人がひとつの目標に向かって一丸となっているように見えるところがすごくいいんだよね。

昔のロック・バンドってのはみんなこんな感じだったハズ。

誰が何と言おうとオレたちはコレをやるんだ!…という気迫が伝わってくる。

でも決して態度が悪いワケではない

今の世の中、いくら筋金入りのロックンローラーだって先輩や周囲の人から可愛がられなきゃ損だよ。

もうロックはそういう音楽ではなくなってしまったんだから。

学校では正式なクラブ活動なんだぜ!

それと…。

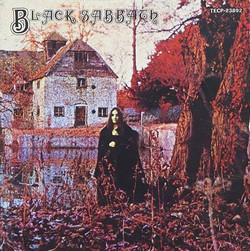

RYOTOくんなんかと話をしていると、出て来る出て来る、70年代のハードロック・バンドの名前が!

やっぱり音楽を演奏するうえでで何よりもまず重要なのは、楽器を弾く技術ではなくて「インプット」だということを実感するね。

とにかく色んな音楽を聴く…ですよ。

それと、簡単に止めちゃわないこと!

「サポート」とか言って色んなバンドをやったりせずに、息の長い活動を展開して欲しいと思います、オジちゃんは。

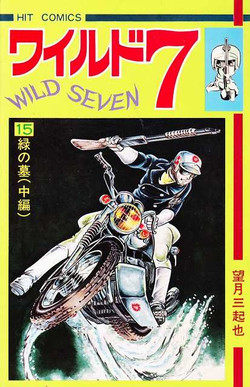

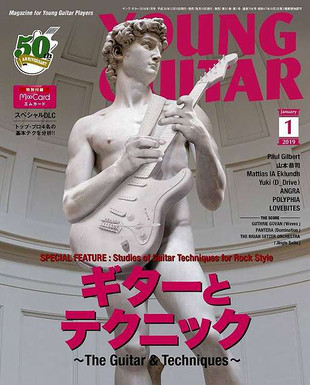

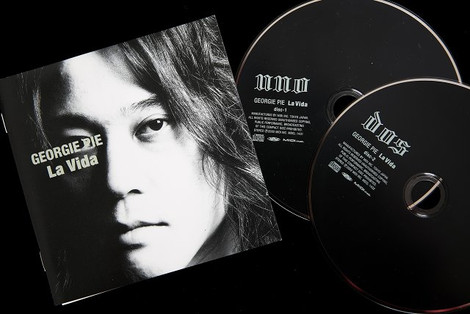

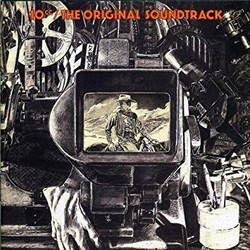

ファースト・ミニ・アルバム『SPEED METAL ASSAULT』絶賛発売中。

ファースト・ミニ・アルバム『SPEED METAL ASSAULT』絶賛発売中。

生粋のMarshallサウンドにオーバーウェルムされてください。