黒、黒、黒!

今日は黒い話を…。

音楽の関係で「黒」や「Black」と言ったらナニを思い浮かべる?

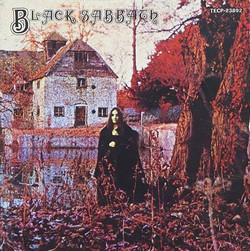

ロックなら、Black Sabbathがまず出て来るか?

ものすごい久しぶりに聴いたけど、なかなかいいもんだナァ。こんなの最初に聴いたイギリス人たちはビックリしただろうナァ。

ものすごい久しぶりに聴いたけど、なかなかいいもんだナァ。こんなの最初に聴いたイギリス人たちはビックリしただろうナァ。

昔、このジャケットの女性が「ホンモノの幽霊だ!」と騒いだことがあった。

今のジャケットには、写真とデザインで有名な「Marcus Keef」になっているけど、オリジナル盤には「Keith McMillan」という写真家の名前がクレジットされていたそうだ。

写真のタッチからいって、私もキーフかと思っていたけど。

この女性、サバスのコンサートの時に楽屋にフラッと現れ「モデル、女優」と自己紹介をしたそうだ。それがキッカケでジャケットの撮影に採用された。

トニー・アイオミは「eerie(イーリー)」という言葉で彼女を形容しているが、コレは「不気味」とか「ゾッとする」という意味。

もしかしたらホンモノの幽霊だったのかもね。

イカン、イカン!こんな話をするつもりではなかったのだ!

他の「black」」…Black Oak Arkansas、Black Label Society、The Black Crowes、Black Uhuru…私がチョコッと考えたただけでもこれだけのバンドがいる。

新しいのはゼンゼンわからないので、「black」という単語をバンド名に組み入れたチームはまだまだ沢山いることだろう。

曲もたくさんあるよね。

まずは「Black Night」?

「Paint it Black」、「Black Dog」「Blackbird」、「Black Magic Woman」、「Black Betty(Ram Jam)」…

「Black and White(Todd Rudgren)」、「Black Maria(Todd Rundgren)」、「Starless and Bible Black」、「Black Friday」、「Black Cat Moan」、「Black Star Oblivion」…とキリがない。

「Black and White(Todd Rudgren)」、「Black Maria(Todd Rundgren)」、「Starless and Bible Black」、「Black Friday」、「Black Cat Moan」、「Black Star Oblivion」…とキリがない。

おお、ドンズバで「Black Sabbath」という曲もありますな。

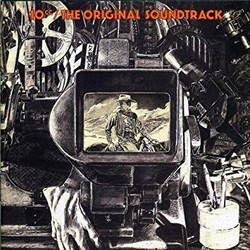

さらに10ccのアルバム『The Original Soundtrack 』に「Blackmail」という曲がある。

あ、こっちのジャケット・デザインはヒプノシスね。

あ、こっちのジャケット・デザインはヒプノシスね。

この「Blackmail」という曲、邦題は「ゆすり」となっていて、私は10ccのおかげで「ゆすり」の英単語を覚えた。

人の弱みにつけこんで、自分が利益を得ようとする「脅迫」とか「恐喝」のような行為を英語では「blackmail」といって、実際に英語圏の人がこの言葉を使っているのを一度だけ聞いたことがある。

しかし、「black」と「mail」でなんで「ゆすり」になるのか?

「黒い郵便」?…黒ヤギさんのお手紙かな?それじゃ白ヤギさんに食べられて終わっちゃうよ。

でも、「黒い郵便」と聞くと、少なくともいいイメージはないので大よその見当はつくか…。

さにあらず。

この「blackmail」の「mail」は「郵便」ではなくて元々は「male」という「貢ぎ物」を意味する言葉だった。

これはスコットランドの言葉で、「乱暴なことはイヤよ」と侵略を企む山賊だか海賊に渡す、いわゆる「みかじめ料」の役割を果たす貢ぎ物のことを「blackmail」といった。

それが「出すもんを出さないとコワいぞ」という意味に転じて「blackmail」が「恐喝」という意味になったらしい。

ちなみにその「みかじめ料」というか「用心棒代」のことを「protection racket(プロテクション・ラケット)」という。

一方ジャズでもけっこ出て来るよ…「Black Coffee」とか「Black Orpheus」、「Black Beauty」、「Black and Tan Fantasy」、「Black Nile」、「Black Byard」…とか。

と、「Black」は人気がありますな。

まだ「黒」で続けますよ~。

「黒」のことわざで「Two BLACKS don't make a white」というのがある。

訳せば「2つの黒から白は作り出せない」ってなとこか?

どういうことかというと、「他人の失敗や悪事を引き合いに出して、自分の正当性を主張することはできない」…という意味。

簡単に言うと…

「お前何で万引きなんかしたんだッ?」

「イヤ、アイツもやってるから」

「Two blacks don't make a white!」という感じかな?

まだある。

「black sheep」は同一のグループ内で他のメンバーとシックリいかない人のことを指す。

また「blackball to~」で「~を追放する」なんていう意味を表す。

なんかあんまりいいイメージがないな…ま、何せ「黒」だからね。

その「black」という言葉はどこから来たか…。

ある説によると「Lack of Brightness」…つまり「明るさの欠如」。

その「不足」を意味する「lack」に「明るさ」を意味する「brightness」の頭文字である「b」をひっ付けて「black」だ…っていうんだよ。

エ~?! 一聴してすぐ眉唾だとはわかるけど、面白くなくなない。

「black」の語源は古いゲルマン語で「焦げた」ということを意味する「blakaz」から来ているそうだ。焦げれば何でもまっ黒になっちゃうでしょ?

ココで面白いことを知ったのは、フランス語で「白」のことを「blanc」っていうじゃない?

似てない?コレ…「black」と。

タイプを打つ時に「スペース」のことを「ブランク」っていうけど、、コレは「空白」ということ。

で、色的に言うと白も黒も色がない状態、つまり同じく「空白」を指すことにより、「black」の語源は「blanc」…すなわち「黒」は「白」から来ているという説もあるらしい。

面白いね~、こういうのは。

さて、ナンダってこんなに「黒、黒」やってるのかというと…。

ヘヘヘ…来ちゃった。

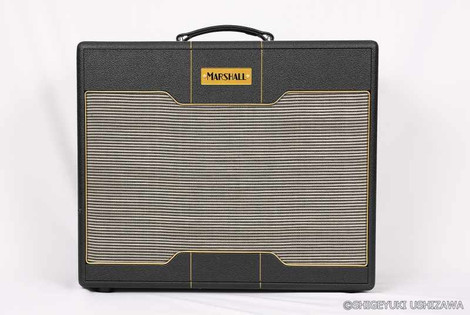

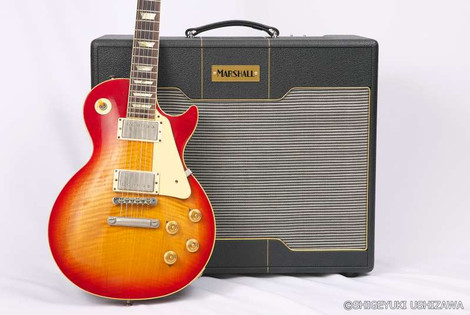

黒いASTORIA CLASSIC。 ク~、カッコいい~!

ク~、カッコいい~!

私は、結果的に自分のアイデアが商品化する際に採用されたこともあって、そもそもASTORIAが好きでしてね。

ASTORIA CLASSICね。 このどこまでも美しいMarshallクリーン・トーンは現在世に出回っているどのギター・アンプよりも勝っていると思う。

このどこまでも美しいMarshallクリーン・トーンは現在世に出回っているどのギター・アンプよりも勝っていると思う。

私も40年に渡って音楽やら機材やらの傍らにいてよく分かったのは、結局、日本人はエフェクターが大スキで、ペダルで音を変作ってしまうしまうということだった。

「それならば」と、その土台となるクリーン・トーンのシッカリしたコンボを作ったら?というのが私のアイデアだった。 最近、アメリカの若手バンドでGreta Van Fleetというのがいて、シンガーの声や歌い回しがロバート・プラントに似ていることも手伝ってにわかに注目度が上がっているようだけど…やっぱりいいよね、こういうロックは。

最近、アメリカの若手バンドでGreta Van Fleetというのがいて、シンガーの声や歌い回しがロバート・プラントに似ていることも手伝ってにわかに注目度が上がっているようだけど…やっぱりいいよね、こういうロックは。

アメリカやイギリスは「ブルース」という確かなロックのルーツを持っているので、突然変異的ではあるかも知れないが、時々こういうシッカリしたロックを演るバンドが出て来る。

そして、そういうバンドはチャンとMarshallを使っている。

そこで、見て頂きたいのがこの動画。

上手にセットしてあるギター・アンプに注目!

ね、どのモデルかはわからないけど、黒いASTORIAなの。

言っておきますが、この動画を見て黒いASTORIA CLASSICを作ったんじゃないよ。

Marshallはやっぱり「黒と金と白」だから、それに則した自分のASTORIAがズッと欲しかったの。

この「色のイメージ」ってのはモノスゴイ力を持っていてね、「黒、赤、白、ホンの少し黄色」だけでミッキー・マウスが連想されるし、「水色、白、赤、ホンの少し黄色」ならドラえもんだ。

だからあの赤と黄色を混ぜた色のギター・アンプ・ブランドはものすごいアイデンティティを確立してるんだよね。

プレキシ・ブロック・ロゴ。

プレキシ・ブロック・ロゴ。

栄光のスクリプト・ロゴももちろん大スキだけど、このブロック・ロゴもいいよな~。

他のASTORIA同様ロゴの色はカバリングの色に合わせてある。

それと、パイピングは金にした。

白にしようか一瞬迷ったが、金の方がゴージャスな感じがしていかにもMarshallらしいと思ったし、ビーディングに色を合わせたいという気持ちもあった。

フレットクロスはExtended Check。

フレットクロスはExtended Check。

これは問答無用でしょう。 部屋に置いておいて眺めるだけでもありがたい…と言いたいところだけど、結構デカいんだよ。

部屋に置いておいて眺めるだけでもありがたい…と言いたいところだけど、結構デカいんだよ。

しかも、重い!コレは100%認めます。

でもコレはスピーカーとトランスの重さ、イコール「音の重さ」だから。

歴史はそうは簡単に覆らない。

そんなね、「軽くて便利で本当に真空管アンプより音のいいアンプ」なんて一種の撞着なのよ。撞着というのはよくMarshall Blogで持ち出すけど、「矛盾」のこと。

「静かなブーム」とか「小さな巨人」とか「優しい悪魔」とか…そんなの「Hell Freezes Over」でしょう?

つまり「あり得ない」ってこと。

※この黒いASTORIAは一般販売をしていませんことご了承ください。

※この黒いASTORIAは一般販売をしていませんことご了承ください。

<オマケ>

「ブラック」といえば…この本面白いよ。

永井義男はチョット変わった時代小説書く作家で、吉原の研究もされた方。この人の吉原に関する本を読むと、他とは異なった情報が記されていてとても興味深い。

『算学奇人伝』という作品で1997年に開高健賞を受賞。この本は和算(昔の数学)をテーマにしていて面白そう。既に買い込んであるので近々読む予定。