【イギリス-ロック名所めぐり】 vol.24~カーナビー・ストリート <前編> Dedicated Follower of Fashion

先日、あるライブ会場でカメラをブラ提げて客席を横切っていると、私を見かけた二人のお客さんからお声をかけて頂いた。

Marshall Blogをいつも楽しみにして頂いている…という励ましのお言葉を頂戴し、とてもうれしかった!ホメられると伸びるタイプなものですから。

でも、うれしかったのはその励ましのお言葉だけではなかった。

そのお二人もイギリスが大好きで、この『イギリス-ロック名所めぐり』をいつも心待ちにして頂いているとおっしゃるのだ。

Marshall Blogだけではなく、Shige Blogの『イギリス紀行』までご愛読頂いているとおっしゃる。

うれしいやら、恥ずかしいやら…。

こうしたイギリス系の記事は特に思い入れがあるカテゴリーなので、あんなことをおっしゃって頂けると俄然ヤル気が出ちゃうね。

そこで、更新がスロー・ダウンしがちな『名所めぐり』を一発お見舞いしちゃうよ。

くらえカーナビー・ストリートを!

あ、旅行会社の方、『イギリスのロック名所とMarshallをめぐる旅』、企画しますので現地ガイドやらせて!

さあ、今日はまずオックスフォード・ストリートから。

ロンドンの中心の通りだけあって何度も登場するね。

交通量も多いこんなにぎやかな通りなのに二車線しかない。

建ち並ぶビルディングも立派で何度ほっつき歩いても飽きることがない。

建ち並ぶビルディングも立派で何度ほっつき歩いても飽きることがない。

こんなカッコいいビルなのに一階のテナントさんには興ざめするナァ。

そのオックスフォードをオックスフォード・サーカスに向かって左に曲がる。

そのオックスフォードをオックスフォード・サーカスに向かって左に曲がる。

ラミリエス・ストリートという道。

こんな細っこい通りにも名前がついているところがスゴイ。そして楽しい。

日本では絶対に考えられない。

するとグレート・マールボロ・ストリートに当たる。

するとグレート・マールボロ・ストリートに当たる。

この辺りは何やらフィッシュ&チップス屋が多い。

そろそろフィッシュ&チップスが食べたくなってきたな…。

そろそろフィッシュ&チップスが食べたくなってきたな…。

あ、おいしいヤツね。

こんなもん、魚と油が新しくて良質でありさえすれば誰でも簡単においしいのが出来上がると思うんだけど、腕なんだってサ。

こんなもん、魚と油が新しくて良質でありさえすれば誰でも簡単においしいのが出来上がると思うんだけど、腕なんだってサ。

「揚げテク」ってヤツ。

タラに衣をひっつけて、適温の油に放り込めばいいというものでは断固としてないそうだよ。

…と、その通りに「ハロルド・ムーア」なる中古レコード屋さんを発見!

…と、その通りに「ハロルド・ムーア」なる中古レコード屋さんを発見!

カッコいいナァ~。

カッコいいナァ~。

HUNTERとはだいぶ違うな~。

このお店はクラシックとジャズの新品&中古を扱っている。

店先のエサ箱をチョット漁ってみたが、クラシックばっかりだった。

私は海外で中古レコードは買わないようにしているのでサラリとパス。

だってサ、ボロだし、高いし、持って帰るの大変だし…私はジャンルを問わず死ぬまでにひとつでもいい曲が聴きたいと思っているので、タテには掘らない。ひたすら横。

したがって海外でオリジナル盤探しなんてことには興味がないのです。

でも、「Punky's Whips」が入っている『Zappa in New York』のイギリス盤のオリジナルは欲しいな~。

いつか、イングランド中部の田舎町を訪れた時、マーケットが開かれていて、そこに出店していたレコード屋をチラリとのぞいた。

店員がえらくガラッパチのオッサンで、コリャ何か買わないとこの場を去れないな…と思っていたら「ナニか探してるか?」と訊いて来た。

「しめた!」と思い伝家の宝刀をヒラリと抜いた。

「Oh, yes! I'm looking for the original UK press of Zappa in New York for a log time」

と言ってやった。

すると間髪入れず「あ~、そんなのないない!」で終わり。セーフ。

この手はサウス・シールズのレコード屋でも使ったことがある。

そのレコード屋さんのおじいさんはとても感じのいい人で「それはないな~」といってかなりすまなそうにしていたのでその時は恐縮してしまった。

そこら中にあるレンタル自転車。

そこら中にあるレンタル自転車。

コレも色々と問題があるらしい。

人気の観光スポットはたいてい決まっているので、借りたい場所は空っぽで、返したい場所は満員で返せない…なんてことが多いとか。

ココはずいぶんとヒマそうだな。

グレート・マールボロ・ストリートをリージェント・ストリートに向かって歩くと出てくるのがコレ。

グレート・マールボロ・ストリートをリージェント・ストリートに向かって歩くと出てくるのがコレ。

昔は裁判所だったが、今は「Court House Hotel Kempinski」というホテルになっている。

ケンピンスキーというのはドイツのチェーンのホテル。

フランクフルトに行った時に何度かケンピンスキーに泊まったことがあったんだけど、イヤだったな~。

この話はまたいつか「Marshall Blog Archive」で語らせて!

私はストーンズはやっていないのでサラリと書いておくが、1967年、ココでMick Jagger、Brian Jones、Keith Richardsの麻薬不法所持の裁判が開かれたとか。

その恐るべき高級ぶりはShige Blogの記事でご確認頂きたい。

その恐るべき高級ぶりはShige Blogの記事でご確認頂きたい。

そのすぐ裏手の公衆トイレの傍らで目に入るのが「Carnaby」の赤い標識。

そのすぐ裏手の公衆トイレの傍らで目に入るのが「Carnaby」の赤い標識。

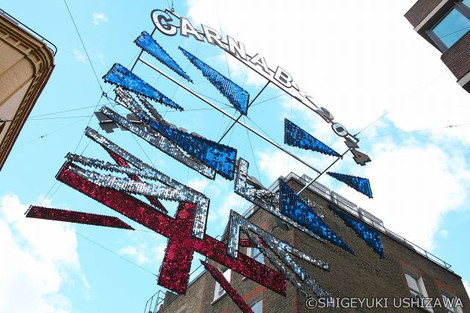

ココがモッズの故郷、「カーナビー・ストリート」のオックスフォード・ストリート側からの入り口だ。

ココがモッズの故郷、「カーナビー・ストリート」のオックスフォード・ストリート側からの入り口だ。

1960年代のロンドン・ファッションとロックのメッカ。

この通りの名の由来は17世紀の後半に「Karnaby House」という建物がそばにあったことに由来しているが、「カーナビー」自体の由来は、人の苗字か、ヨークシャーにある地名を持って来たのかが不明とされている。

この通りの名の由来は17世紀の後半に「Karnaby House」という建物がそばにあったことに由来しているが、「カーナビー」自体の由来は、人の苗字か、ヨークシャーにある地名を持って来たのかが不明とされている。

商店街は1820年代に形成され、1845年にはベンジャミン・ディスラエリという人の「Sybil」という小説で「カーナビー・マーケットの有名な肉屋」というくだりが出ているそうだ。

ハイ、ココでなぜコレに触れたか?

わかる人?

そう、答えはクリームね。

クリームったって食べるクリームじゃないよ。

Eric Claptonの方ね。

このベンジャミン・ディスラエリは1800年代の後半、二期にわたってイギリスの総理大臣を務めた政治家であり、小説家であった人。

もちろん貴族で爵位は「伯爵」。いいナァ、伯爵。やってみたいナァ。

あ、今、脱線中です。

で、話はCreamに飛んで、彼らのセカンド・アルバム。日本ではナゼか『カラフル・クリーム』というタイトルが付けられているが、原題は『Disraeli Gears』という。

この「Disraeli」は「ベンジャミン・ディスラエリ」のこと。

サイクリング自転車についている五段変速とかのギアがあるでしょ?アレ、英語で「ディレイラー・ギアズ(Derailleur Gears)」っていうんだけど、当時サイクリング車を買おうとしていたGinger Bakerがローディと自転車の話をしていて、そのローディが「ディレイラー・ギア」を「ディスラエリ・ギア」と聞き違えてしまった。

すると、Gingerが「ソレ、おもしれーじゃねーか!次のアルバムのタイトルにしようぜ!」となった。

………ゼンゼンおもしろくないんですけど。

こういう聞き間違えをそのまま適用しちゃうことを「Malapropism(マラプロピズム)」といって、日本語では「誤用語法」なんていうらしい。動詞は「malaplop」。

ウチの家内はコレの天才なんですよ。

天才マラプロッパ―。

いつも触れているように、Marshall Blogライブのレポートは家内が記録してくれるメモを頼りに記事を書いているのね。特にMC。

ま~、そのメモに出てくる、出てくる。

彼女は音楽の専門家では全くないので、曲名とか人名については、とにかく何の知識もなしに、話し手の言葉を「音」としてそのまま文字で書き取らざるを得ない。

そこでマラプロピズムが発生する。

コレがおもしろいのなんのって!

チョットすぐには例を引けないんだけど、簡単なヤツで言うと、犬神サアカス團に放火魔のことを歌った「赤犬」という曲がある。

メモには「バカ犬」と書いてあった。

そりゃ、曲も知らなければ「赤犬」という裏の意味も知らないのでそれも無理はない。

中には思い出しては何回でも笑える大傑作があるのよ。

それでも、そのメモに書いてあることは、後で私が見ればすぐにわかるので、本当に重宝しているのです。

そして、今となってはひとつの楽しみでもある。

あ~あ、どうすんだよ、まだ先が長いのにもうこんなに脱線しちゃって…。

1960年代にイギリスのモッドとヒッピー文化の中心地として隆盛を極め、マリー・クワントをはじめとした多くのファッション・ブランドを輩出したカーナビー・ストリート。

現在は見る影もないが、かつてはライブ・ハウスも多数存在し、The WhoやThe Small Faces、The Rolling Stones等がココで仕事をこなした。

最新のファッションと音楽…カーナビー・ストリートはいわゆる60年代の「スウィンギン・ロンドン」の中心地で、その名をアメリカまで轟かせたという。

GSのザ・カーナビーツは当然この通りの名前から来ている。

海外旅行なんて簡単には行けない当時、やっぱりみんなロンドンに憧れて「好きさ、好きさ、好きさ」だったんだろうね。ちなみにこの曲のオリジナルはThe Zombies。

チョット調べてみると、1960年代、1ドルは当然360円だったでしょ?

しからば1ポンドはいくらだったか…。

ナント、1,008円だって!

コレを今の貨幣価値に引き直すと、4,000~5,000円なのだそうだ。

だとするとだよ、今ロンドンの地下鉄の初乗りって£4.70だから、もしこの昔の為替レートで

、かつ今の貨幣価値で計算すると、地下鉄一駅乗るのに…ギャハハ!

18,800~23,500円だって!

ま、実際は今145円ぐらいだから680円ぐらい。

それでもスゴイでしょ?渋谷から表参道、あるいは梅田から中津に行くのに680円かかるんだぜ!

しかし、「円」っていうのはホントにスゴイ。

皆さん、The Kinksはお好き?

皆さん、The Kinksはお好き?

私は超大スキ!

若い頃はほとんど聴かなかった。比較的年を取ってから聴くようになって、ロンドンに行くようになってからはどうしようもなく好きになった。

彼らの1966年のシングルに「Dedicated Follower of Fashion」という曲がある。

オリジナル・アルバムに収録されてはいないが、ベスト盤などで聴くことができる名曲。

歌詞に「リージェント・ストリート」とか「レスター・スクエア」とかいう名前が出て来てうれしくなる。

そして、「the Carnabetian」という言葉が出てくる。もちろんカーナビー・ストリート・マニアのこと。

「♪Everywhere the Carnabetian marches on」とRay Davisが歌う。

「そこのけ、そこのけカーナビー狂いのお通りだ」ぐらいの意味になろうか?

いかに当時の若者が、猫も杓子もカーナビー・ファッションに狂っていたかがわかる。

しかし、こういう諧謔精神にあふれた歌が日本はスッカリ姿を消したね。

本当につまらない歌ばかりだ。

さて、カーナビー・ストリートといえば、必ずついて回るのが「Mod」。

さて、カーナビー・ストリートといえば、必ずついて回るのが「Mod」。

日本では「モッズ」と言っているが、英語では「モッド」だ。

語源は「modeninsts(モダニスツ)」。

コレ、何かと思ったら50年のモダン・ジャズ・プレイヤーやファンの連中のことをそう呼んだらしい。Modern Jazzのモダンだって。

当然焼きそば入りのお好み焼きでもない。

だから、反対は「traditionalist(トラディショナリスト)」、すなわち「トラッド」だ。

スイングとかディキシーを聴いていたのかね?

Modの好物はファッション、音楽、そしてスクーター。

初期には一晩中踊り続けるため、覚せい剤の一種とされる「アンフェタミン」が付き物だったらしい。

音楽にはスカやレゲエなど好まれたが、主にR&B系のロックが標準だった。

Modは60年代のイギリスにおける最大のサブ・カルチャー・ムーブメントであり、ココで詳述していると紙幅がいくらあっても足りないので、やり方が乱暴で申し訳ないんだけど、興味のある人は映画『さらば青春の光』あたりを観て「フフン、こんなんか…」と雰囲気を実感してみてはいかがだろうか?

映画のストーリーとしては、まったく大したことはないかも知れないが、その時代の若者がやり場のないエネルギーをどう噴出していたのかがうまく描かれていると思う。

この映画の原作がThe Whoの『Quardrophenia(四重人格)』。

この映画の原作がThe Whoの『Quardrophenia(四重人格)』。

架空の映画のサウンドトラックをモチーフにするという手法はFrank Zappaのアイデアをマネたという。『Uncle Meat』のことかしら?

この『Quadrophenia』は付録のブックレットの写真がいいんだよね~。

あのバタシー発電所をバックにVespaに乗っているジミーの写真は合成だということを知ってチョットがっかりしたが、コレはゼヒLPで持っていたいアルバム。

ところで、2007年に『Quadrophenia』の特別展示がコッツウォルズのボートン・オン・ザ・ウォーターの「Motor Museum」であったそうな。

ところで、2007年に『Quadrophenia』の特別展示がコッツウォルズのボートン・オン・ザ・ウォーターの「Motor Museum」であったそうな。

一昨年行ったんだよな~、そこ。

車にはまったく興味がないもんだから前を素通りしたけど、危なかった。

もしあの時、その展示をしていたら悔しくて怒り狂っていたかも知れんわ。

クワバラ、クワバラ。

上の『Quadphenia』はテーマはModでも、収録されている曲、「Real Me」にしても「5:15」にしても、Mod的な雰囲気は感じあれないよね。「何しろカッコいいロック」ということだけだ。

上の『Quadphenia』はテーマはModでも、収録されている曲、「Real Me」にしても「5:15」にしても、Mod的な雰囲気は感じあれないよね。「何しろカッコいいロック」ということだけだ。

私なんかの勝手な「Mod」の音楽のイメージというと、The Whoよりも圧倒的にThe Small Facesなんだな。

先述の通り、Modムーブメントにおける音楽というものはスカやレゲエも含まれるらしいが、上述したようにR&Bがかったロックが主体だった。

そういう意味ではThe Whoのファースト・アルバムなんかはモロにそうなんだけど…でもThe Small Facesなの。

やっぱり、Steve Marriottがメチャクチャかっこいい。

The Small Facesは無理にしても、Humble Pieは観たかったナァ。来日公演をご覧になった大二さん曰く、それはそれはスゴいコンサートだったらしい。

下のファースト・アルバムに収録されている「You Need Loving」って曲知ってる?

ご存じない方はLed Zeppelinのセカンド・アルバムの一曲目と聴き比べてみてください。

さて、まだ前置きは続く。

The WhoとThe Small Facesが出そろったから。

1965年頃、ロックはドンドン過激になり、爆音を必要していた。

そこでPete TownshendのリクエストでMarshallが作ったのが世界で最初の100Wのギター・アンプ。

それがこのJTM45/100。

Peteが「12インチのスピーカーが八個入ったキャビネット」の製作をJimに頼んだ。

作ったはいいけど、重くて持ち運びができず、結果半分に切ったことから出来上がったのがFull Stack、すなわり「三段積み」であることはMarshallファンならだれでも知っている話だ。

JTM45/100のリイシューに当たっては下の写真のようにキャビネットをはじめから切り離して製作された。

だって大きいし、重すぎるしで出荷できないもん。

下の写真は当時のキャビネットを正確に再現したもの。

下の写真は当時のキャビネットを正確に再現したもの。

で、このJTM45/100、そうした実用性の低さから、ごく少量しか生産されなかったが、そのほとんどを買ったのがThe WhoのPete TownshendとJohn Entwhistle。

ところが、The Whoの二人が買ったいくつかのJTM45/100に打たれていたシリアルナンバーは連番ではなかった。

Marshallは当然シリアル・ナンバーを続けて打ってはいたが、誰かがJTM45/100を買っていたため番号が飛んでいたのだ。

他にJTM45/100を買っていた者こそThe Small Facesだったという。

これは、これらのModを代表するバンドが当時、大爆音合戦に明け暮れていたことを示していることに他ならない。

また、Modの音楽とはそういう音楽だったということが一発でわかる話だ。

しかし、こうしたことを知るにつけ、Marshallって本当に音楽の発展に寄与してきたんだな~と我ながら感心するね。

この後にはハード・ロックの時代がやって来るワケだから。

Mod時代からのMarshallの積み重ねがなければ、ブリティッシュは違うモノになっていたことは間違いない。

こうして歴史を知るにつけて思うのは、デジタル・テクノロジーの力を借りて、努力と時間を重ねて人様がクリエイトした偉大なサウンドをチョコチョコとマネッコして商売するなんて音楽をバカにしているとしか思えない。

もうチョット…Modムーブメントのロゴとして有名なのが下の「ターゲット・マーク」ってやつ。

もうチョット…Modムーブメントのロゴとして有名なのが下の「ターゲット・マーク」ってやつ。

これはRAF、すなわちRoyal Air Force、イギリス空軍のマークですな。

なんでModの連中がこのマークをシンボルにしたか…確かなことはわかっていないようだが、1960年、Modムーブメントと時をほぼ同じくしてイギリスは徴兵制を廃止した。

そのパロディというか、イヤミではないかという説が有力のようだ。

徴兵制の廃止と同時にイギリスの若者の文化は急速に力をつけ、様々なムーブメントを生み出した。

「ブリティッシュ・インヴェイジョン」が起こったのはアメリカの徴兵制廃止がイギリスより遅くなったからと言われている。

この徴兵制でんでん、じゃない、云々もブリティッシュ・ロックの隆盛を助長したことになるワケ。

このマーク、当時イギリス空軍は著作権を登録していなかった。

後年、申請をしたが、「このシンボル・マークはModの連中が有名したもの」としてその申請は受け容れられなかったそうだ。

イキだな~。

最近のPPAPの騒ぎとは大違いだ。

ハイ、前置き終わり!

マーブロ史上最長だったかな?

さて、それではカーナビー・ストリートをブラっとひと歩きしてみましょかね。

掲載している写真は10年がかりぐらいで撮り溜めたものなので、現在と様子が異なっているものもあることを予めお伝えしておく。

ま、それでもだいたいココ3年以内ぐらいのモノばかりかな? 残念ながら今はモッズの「モ」の字も感じさせないただの洋服屋がたくさん軒を連ねる商店街になっている。

残念ながら今はモッズの「モ」の字も感じさせないただの洋服屋がたくさん軒を連ねる商店街になっている。

それでもやはりディスプレイはチョットしゃれてるな。

それでもやはりディスプレイはチョットしゃれてるな。

あ、そうだ。

このイギリスの兵隊さんがかぶっているモコモコのデカイ帽子ってなんていうか知ってる?

その前に、この帽子を被っているのはただの兵隊さんではなくて、女王陛下を警護する「近衛兵」っていうヤツ。

で、この帽子は「Bearskin(熊の皮)」といい、本当にカナダの熊で作られている。

熊一頭で一個しか帽子が作れないのだそうだ。

なので、動物愛護という面では色々と問題があるのだとか…。

それでも、古いものを大切にする国民性もあって、代々引き継がれている帽子の中には100年以上使っているものもあるんだって。

クセエぞ~。

ま、ロンドンまで来れば、こんなお店のディスプレイを眺めなくても昼前にバッキンガム宮殿に行けば本物の近衛兵の交代式を毎日見ることができる。

ま、ロンドンまで来れば、こんなお店のディスプレイを眺めなくても昼前にバッキンガム宮殿に行けば本物の近衛兵の交代式を毎日見ることができる。

たかが兵隊の引継ぎなのに♪ブンガチャブンガチャとそれこそ鳴り物入りでにぎやかったらありゃしない。

何しろ世界からロンドンに来た観光客がこの時間に一斉に宮殿に集まるもんだからものすごい人出なのよ。三社か!?みたいな。

それでもロンドンに行ったら一度は見ておいた方がいいでしょう。

このあたりのことはココに書いておいた。

ところで、この帽子、オリジナルはフランスのもの。

1815年、ベルギーのワーテルローでナポレオン戦争に勝利したことを記念し、それ以来この帽子を採用しているんだって。

ワーテルロー(Waterloo)は英語読みすればウォータールーね。

何だってこんな形をしているのかと思ったら、デカく見せようとしているのだそうだ。要するに敵を威嚇するため。

こんな長い頭しているヤツがいるワケない。そっちの方がよっぽどコワイわ!

カーナビーに戻る。

カーナビーに戻る。

これはもうずいぶん前の写真だけど、ホラ、1960Bが洋服屋のショウ・ウインドウの中に!

やっぱりロックとMarshallは切り離せないからね…と言いたいところだけど、オイオイ、アコギはおかしいんじゃねーの?

やっぱりロックとMarshallは切り離せないからね…と言いたいところだけど、オイオイ、アコギはおかしいんじゃねーの?

コレは脇道なんだけど、こうした凝った装飾に惜しむことをしない。

コレは脇道なんだけど、こうした凝った装飾に惜しむことをしない。

2015年に行った時は『ひつじのショーン』って映画のキャンペーンをやっていて、カーナビーには二体のショーンがディスプレイされていた。

2015年に行った時は『ひつじのショーン』って映画のキャンペーンをやっていて、カーナビーには二体のショーンがディスプレイされていた。

リバティ側からカーナビーに入ってすぐの右側にある立派なパブ。

リバティ側からカーナビーに入ってすぐの右側にある立派なパブ。

1735年に作られた建物だ。

窓から顔を出しているのはウィリアム・シェイクスピア。

窓から顔を出しているのはウィリアム・シェイクスピア。

最近、ウチの家族が私が「シェイクスピアに似てる」って言うんだよね。

Marshall Blogを2,000回も書いているんだもん、私もいよいよ「文豪」の仲間入りか?…って思ったら、似てるのはアタマだってよ!

このパブ、「シェイクスピアズ・ヘッド」という…イヤな名前だ。

なんでもトーマスとジョンというウィリアム・シェイクスピアの遠い親戚が始めたのだそうだ。

シェイクスピアといえばコレ…なワケはないんだけど、Cleo Laneの『Shakeare and All That Jazz』。コレ、メッチャかっこいいんだゼ。

シェイクスピアといえばコレ…なワケはないんだけど、Cleo Laneの『Shakeare and All That Jazz』。コレ、メッチャかっこいいんだゼ。

Dame Cleo Lane、Jim Marshallの幼なじみらしい。

ココをくぐって中に入ると「Kingly Court」という有名な中庭があってチョットしたアーケードになっている。

ココをくぐって中に入ると「Kingly Court」という有名な中庭があってチョットしたアーケードになっている。

そして、わかりにくいけど、入り口の左についている小さなプラークに注目。

プラークには「The Roaring Twenties」とある。

プラークには「The Roaring Twenties」とある。

今回と次回の名所めぐりは、このプラークを辿る。

現在はBen Shermanという用品店になっているが、かつてココの地下にはThe Roaring Twentiesという名のロンドンで最初の(今でいう)クラブがあった。

現在はBen Shermanという用品店になっているが、かつてココの地下にはThe Roaring Twentiesという名のロンドンで最初の(今でいう)クラブがあった。

それ以前は、11人の創始者によって1948~50年まで開業していたClub Elevenというジャズ・クラブで、ロンドンのビバップ・ムーブメントの重要拠点だった。

もしかしたらJim Marshallもココでドラムを叩いていたかも知れないね。

1961年、Count Suckleという人がイギリスで初めてココでDJを務めた。

「The Roaring Twenties(狂騒の20年代)」というのは1920年代のアメリカのアダ名。

このクラブには夜な夜なGeorgie FameやThe AnimalsやStonesのメンバーが遊びに来ていたらしい。

チョットKingly Courtに入ってみる。

チョットKingly Courtに入ってみる。

コレももう三年前の写真かな?

この時はまだ改装工事をしていたが、二年前に行った時には完成していた。

ロンドンの中心街では日本食のレストランもそう珍しくはないが、こんな本格的な博多ラーメンが出てくるとはビックリ!

ロンドンの中心街では日本食のレストランもそう珍しくはないが、こんな本格的な博多ラーメンが出てくるとはビックリ!

チョットしたラーメン・ブームと聞いてはいたが…。

しかも、同じ字で同じ名前のお店が上野にあるでね。

しかも、同じ字で同じ名前のお店が上野にあるでね。

とてもロンドンに来たとは思えない。

でもゼンゼン違うのはそのお値段。

このお店のことではないが、チョット前にロンドンでラーメン屋に行った人に聞いたのだが、ラーメン、餃子、ウーロン茶で5,000円を超えたってサ。

為替の都合もあるけど、すさまじい。わかっちゃいるけど恐ろしい。

それと、連中のお気に入りはお好み焼きね。

どうもあの甘さが口に合うらしく、Marshall GALAにも来てくれたGraceが先日テムズ川の南岸のヴォクソールにできたお好み焼き専門店に行って来たと言っていた。

値段を聞いたら、普通のお好み焼き一枚で3,000円近くって言ってたかな?

ま、それぐらいは当然でしょう。

だいたい「日本の三倍」と考えておけばイザという時に気を失わないで済む。

ココにはかつて「Load John」というブティックがあった。

ココにはかつて「Load John」というブティックがあった。

Lord Johnは1960年代のカーナビー・ストリートを代表する洋品店、すなわち当時のロンドンのファッションを代表するファッション店だった。

つまりロックとは切っても切れない間柄のお店だった。 さっきのディスプレイは遠くから見ると…ハイ、この通り。

さっきのディスプレイは遠くから見ると…ハイ、この通り。

どうもこのユニオン・ジャックのディスプレイはカーナビー・ストリートの伝統の飾りつけのようだ。

ない時もあるけどね。

また、プラークを発見!

ココは1976~1986年までNMEの本社があったところ。

ココは1976~1986年までNMEの本社があったところ。

NMEはNew Musical Expressの略。1952年創刊のイギリスの音楽専門誌、かつては専門紙だ。

イギリスで初めてヒット・チャートを掲載したことで知られている。

現在はサザークに引っ越している。

ココにはSmash Hitsという音楽雑誌の出版社が入っていた。

ココにはSmash Hitsという音楽雑誌の出版社が入っていた。

1980年代の話なのでスルーしよう。

同じビルの正面の左端のは「City of Westminster」の緑のプラークが掛かっている。

同じビルの正面の左端のは「City of Westminster」の緑のプラークが掛かっている。

今日一番見せたかったのはコレ。

この水平を採っている職人さん。女性だよ。カッコいいね~!

イヤ、違う、違う!

このプラークに書いてあること。

「プロデューサー、ドン・アーデンとモッド・バンド、「スモール・フェイセズ」(スティーヴ・マリオット、ロニー・レーン、ケニー・ジョーンズ、イアン・マクレガン、そしてジミー・ウインストン)がココで働いていた。1965-1967年」…と書かれている。

「プロデューサー、ドン・アーデンとモッド・バンド、「スモール・フェイセズ」(スティーヴ・マリオット、ロニー・レーン、ケニー・ジョーンズ、イアン・マクレガン、そしてジミー・ウインストン)がココで働いていた。1965-1967年」…と書かれている。

ドン・アーデンは手段を選ばない強引なビジネスで有名な音楽プロデューサーだった。

The Small Facesを始め、The MoveやBlack Sabbathの面倒を見たことで有名。

ギャラの支払いも悪く、業界では「悪徳プロデューサー」としてその名を届かせたが、The Small Faceのドラマー、Kenny Johnesは「ドンがいなければThe Small Facesが世に出ることはなかった」とドンへの感謝の意を表し、このプラークを大変よころび、Steve MarriottとRonnie Laneと一緒にコレを目の当たりにすることができなかったことをすごく残念がったという。

この人、いい人なんだねェ。The WhoのKeith Moonの後任ね。

皆さんはよくご存じでしょうが、ちなみにこのDon ArdenはOzzy Osbourneの義理のお父さん。

お嬢さんのSharonはOzzyの愛妻だ。

そうそう、Donのアダ名は「Mr. Big」。

Freeの「Mr. Big」の「you」はDonのことか?

歌詞を読むと「オイ、ミスター・ビッグ!ひとりでオレに近づく時は気を付けたほうがいいぞ!お前のために地面にデッカイ穴を掘ってやるからな!」なんて物騒な内容だ。

Freeの連中はDonにヒドイ目に遭ったことがあるとか?

いずれにしても、Donがいくら悪かろうと、The Small Facesがどれだけ爆音であろうと、こうして街から正式に認められてプラークをつけられるということは、彼らが街にもたらした利益と業績がいかに大きかったかを物語っている。

コレがカーナビー・ストリートの反対側。

コレがカーナビー・ストリートの反対側。

右のビルの柱にも緑のプラークが掛けられている。

John Stephan…「ジョン・ステファン 1934-2004 1960年代、世界のメンズファッションの中心であったカーナビーストリートの創設者」

John Stephan…「ジョン・ステファン 1934-2004 1960年代、世界のメンズファッションの中心であったカーナビーストリートの創設者」

1958年、一番最初に「His Clothes」というブティックをココでオープンし、時流に乗って次々にブッティックを出店していった。

1960年代、「100万ポンドのモッド」とか「カーナビー・ストリートの王様」と呼ばれたのだそうだ。

金持ってそうだな~。

The Who、The Kinks、The Rolling Stones、The Small Faces等のメンバーがJohn Stephanが扱う洋服を愛着したというワケ。

「カーナビーは私の発明だ。ミケランジェロがあの美しい像を作るのと同じ感覚だと思っている」言ってみたいね。