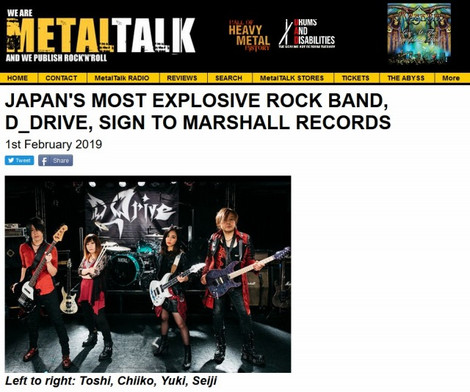

お待たせしました。

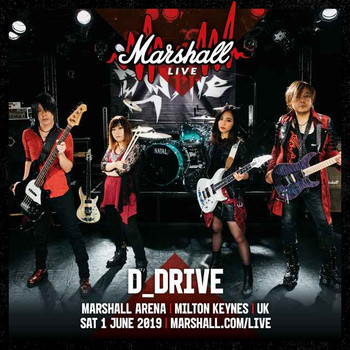

D_Driveを観にイギリスくんだりまで足を運ぶ方々は根っからの「ロック・ファン」にキマってる。

今日はロンドンで簡単に訪れることができるブリティッシュ・ロックのランドマークを紹介しちゃうよ。

前回も書いたけど、何しろロンドンは街全体が「ロックの歴史博物館」だからね。

詳しくはこの後にアップする『名所めぐり』で掘り下げてみてください。

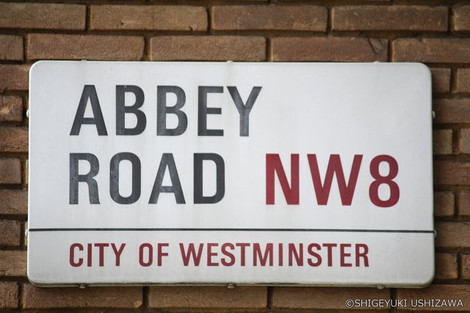

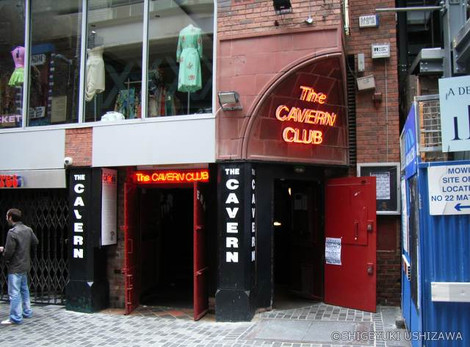

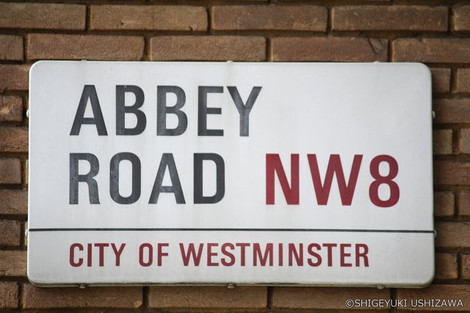

まずはビートルズでしょう。

ビートルズに関する名所をやりだしたら記事が何本あっても足りないので、今日は有名どころだけ。

…となるとまずはアビィ・ロードですわな~。

「abbey」とは「修道院」のこと。

ビートルズ・ファンなら誰しもコレをやりたいことだろうけど、この道って交通量がスゴいのよ。

ビートルズ・ファンなら誰しもコレをやりたいことだろうけど、この道って交通量がスゴいのよ。

で、歩道に黄色い先っちょの玉がついたポールが立ってるでしょ?

コレって「Zebra zone(ゼブラ・ゾーン)」といって歩行者最優先の印なのね。

どんな時でもココに歩行者がいたら車は止まって歩行者を先に渡さなければならないの。

もし警察に見つかったら即罰金。

だから、ココを通るドライバーにとってはこの「ビートルズごっこ」は迷惑以外の何物でもない…と思う。

それともロンドンっ子の誇りなのかな?

ココへは「St.John's Wood駅」から歩いて10分もかからないかな?

駅にはビートルズ・グッズの売店もあるよ。

行ったらこの写真の左側にあるEMIの「Abbey Road Studio」のチェックもお忘れなく。

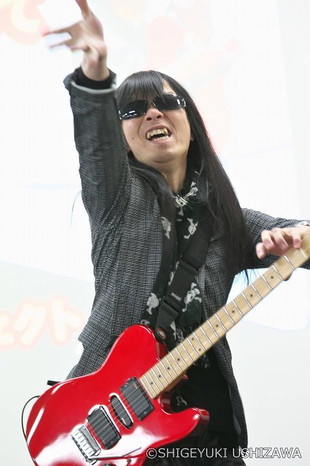

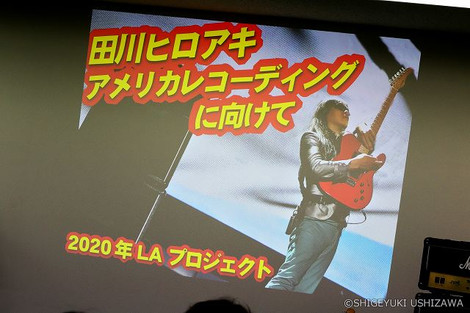

D_Driveもココでレコーディングする日が来るといいね!

ロンドンにあるビートルズ関連の名所は枚挙にいとまがないんだけど、ココではもうひとつだけわかりやすいヤツ。

ロンドンにあるビートルズ関連の名所は枚挙にいとまがないんだけど、ココではもうひとつだけわかりやすいヤツ。

ピカデリー・サーカスのすぐそばにあるビートルズのレコード会社Appleの元社屋。

1960年の1月30日、この屋上で演奏してビートルズは解散したんだよ。

この前の通りは洋服の仕立て屋さんが立ち並ぶ「Sevile Row(セヴィル・ロウ)」。

そう、日本語の「背広」の語源となった通り。

写真は工事中だけど、今は一般公開されているジミ・ヘンドリックスのアパート(真ん中)。

写真は工事中だけど、今は一般公開されているジミ・ヘンドリックスのアパート(真ん中)。

以前は一般開放されていなかった。

となりの白い部分は「ヘンデルの家」。ヘンデルは英語では「ハンデル」ね。博物館になっていて、信じられないぐらい上品で親切なおジイさんが丁寧に案内してくれる。

元々ハンデルはドイツ人です。

他にもジミ・ヘンドリックスがゲロをノドに詰まらせたホテルなんてのもあるけど今日は割愛。

デヴィッド・ボウイの『Ziggy Stardust』の裏ジャケに写っている電話ボックス。

デヴィッド・ボウイの『Ziggy Stardust』の裏ジャケに写っている電話ボックス。

あのジャケットはココ、リージェント・ストリートから少し入った「Heddon Street」というところで撮影された。

今はスッカリ様子が変わってしまって、「ココがソコ」と言われなければ絶対にわからない。

「Earl's Court駅」から歩いて10分チョットぐらいのフレディ・マーキュリーの家。

「Earl's Court駅」から歩いて10分チョットぐらいのフレディ・マーキュリーの家。

あの映画でホーム・パーティが開かれていた場所はココでしょう。

サウス・ケンジントンにはジミー・ペイジの家。

サウス・ケンジントンにはジミー・ペイジの家。

まだココに住んでいるのかどうかは知りません。

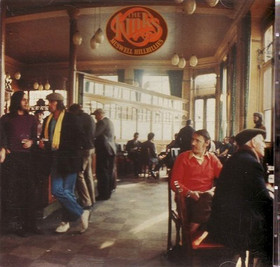

最近テレビのコマーシャルで「Picture Book」が使われているThe Kinks。

最近テレビのコマーシャルで「Picture Book」が使われているThe Kinks。

彼らの地元はロンドン北部の「Muswell Hill(マスウェル・ヒル)」

最寄り駅はノーザン線の「Archway(アーチウェイ)」。

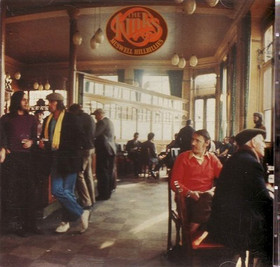

駅を出たところにあるのが「Archway Tavern(アーチウェイ・タヴァーン)」というパブ。

ココで撮影した写真がジャケットになっているのが1971年の『Muswell Hillbillies』。

ココで撮影した写真がジャケットになっているのが1971年の『Muswell Hillbillies』。

バスでMuswell Hillまで行くとKinksの博物館になっているパブがあるとかで、今度行ってみようと思っている。

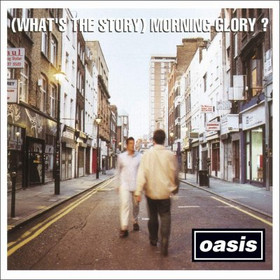

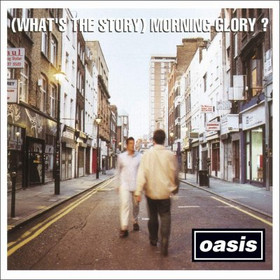

ジャケットつながりでコレは?

ジャケットつながりでコレは?

OASISの『Morning Glory』のジャケットになったソーホーの「Berwick Street(バーウィック通り)」…とかね。

OASISの『Morning Glory』のジャケットになったソーホーの「Berwick Street(バーウィック通り)」…とかね。

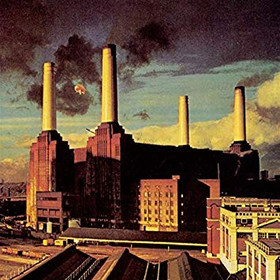

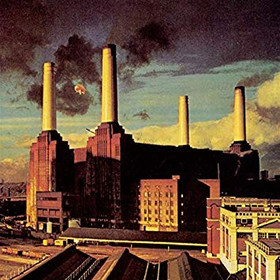

Pink Floydの『Animals』のジャケットは…

Pink Floydの『Animals』のジャケットは…

テムズ川南岸の「Battersea Power Station(バタシー発電所)」。

テムズ川南岸の「Battersea Power Station(バタシー発電所)」。

コレはもうだいぶ前の写真。

今、このエリアは再開発工事を進めていて3年前でもこんな調子。

今、このエリアは再開発工事を進めていて3年前でもこんな調子。

現在ではこの発電所の建物もほとんど撤去されて煙突だけになってしまったようだ。

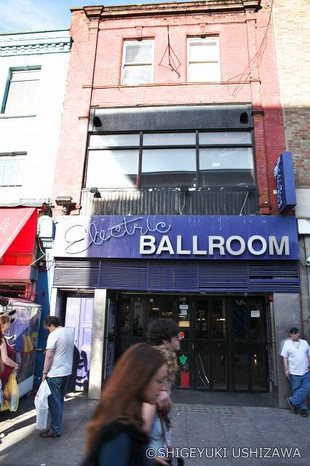

ロックの歴史の名を残す有名なライブ会場をめぐるのも楽しい。

ロックの歴史の名を残す有名なライブ会場をめぐるのも楽しい。

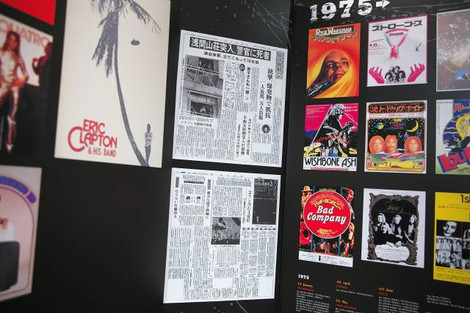

オールド・ファンが泣いてよろこぶ「Finsbury Park(フィンズベリー・パーク)」の旧Rainow Theatre(レインボウ・シアター)。

The WhoやLed Zeppelinが出演し、ブリティッシュ・ロックの中心地だった「Marquee Club(マーキー・クラブ)の2号店跡。

The WhoやLed Zeppelinが出演し、ブリティッシュ・ロックの中心地だった「Marquee Club(マーキー・クラブ)の2号店跡。

「Hammersmith Odeon(ハマースミス・オデオン)」は「eventim apollo」という妙な名前になって現在も大きなコンサート会場のひとつとして稼働している。

「Hammersmith Odeon(ハマースミス・オデオン)」は「eventim apollo」という妙な名前になって現在も大きなコンサート会場のひとつとして稼働している。

Led ZeppelinやPink Floyd やSladeが大コンサートを開いたことで有名な「Earl's Court Exhibition Centre(アールズ・コート・エキシビジョン・センター)」。

Led ZeppelinやPink Floyd やSladeが大コンサートを開いたことで有名な「Earl's Court Exhibition Centre(アールズ・コート・エキシビジョン・センター)」。

ゴメン…コレももうないかも。

3年前にココの裏に滞在したんだけど、もう工事をしていたからね。

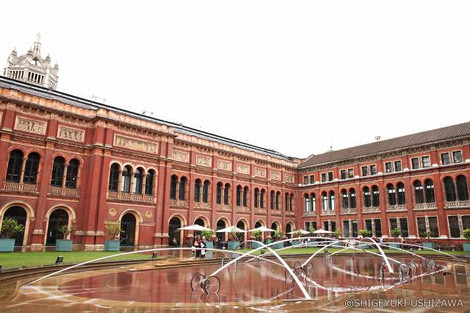

「Royal Albert Hall(ロイヤル・アルバート・ホール)」も壮観ですよ~!

「Royal Albert Hall(ロイヤル・アルバート・ホール)」も壮観ですよ~!

クラプトンがしょっちゅう出てるところね。

「BBC PROM」の青いフラッグが見えるけど、BBC PROMは世界最大のクラシック音楽のお祭り。

もうね、音楽や芸術に対する接し方が日本人とまったく違う。

まるで大人と子供だよ。

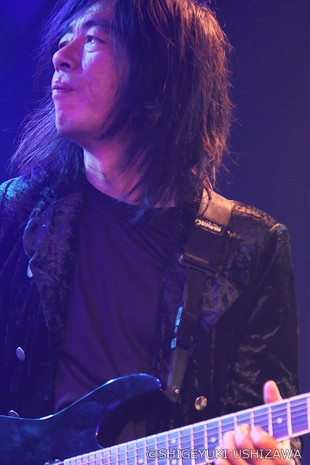

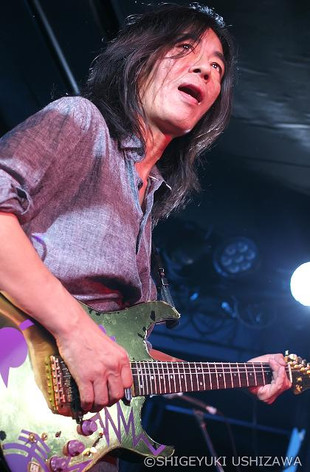

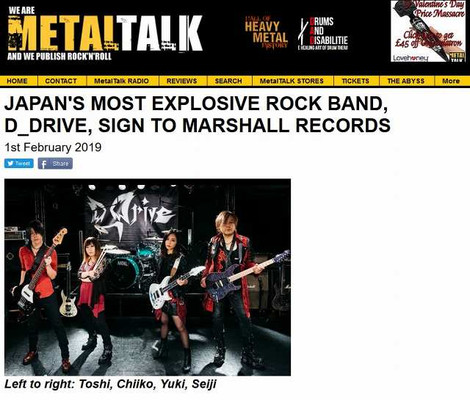

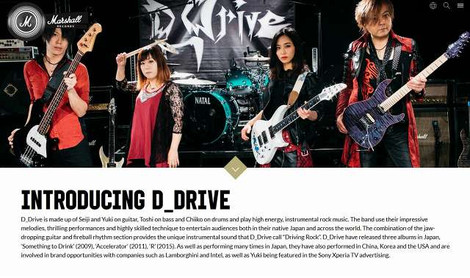

D_Driveが10年間も鳴かず飛ばずだったことを見てもわかる。

それがイギリス人の目に留まった瞬間に契約だよ。

ひと山当てられるかどうかはコレからの話だけど、少なくとも感性がゼンゼン違う。

ココの年末の年越しコンサートも有名だよね。

私もいつかイギリス人に混ざって、腰に手を当ててココで「威風堂々」を踊りたいと思っているのだ!

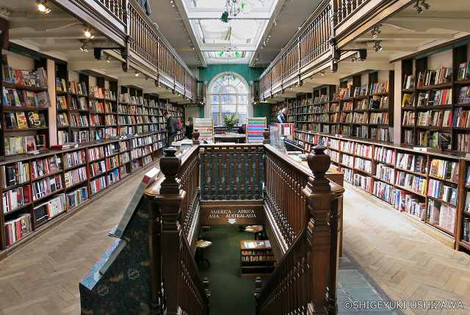

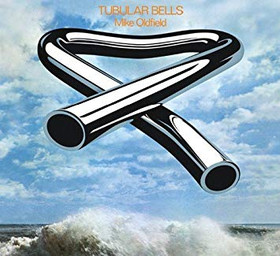

「ああ~、ココで作られたのか~」とレコーディング・スタジオに赴いて、そこで制作された名盤に思いを馳せるのもよいものだ。

「ああ~、ココで作られたのか~」とレコーディング・スタジオに赴いて、そこで制作された名盤に思いを馳せるのもよいものだ。

「♪ヘ~イ、ジュード~」と口ずさみながら訪れたいのはソーホーの「Trident Studio(トライデント・スタジオ)」。

若き日のQueenもココでお世話になったよ~。

「Hey Jude」でポールが使ったココのピアノが「Bohemian Rhapsody」にも使われた。

ココはやっぱり「♪ロンリ、ロンリ」かな?

ココはやっぱり「♪ロンリ、ロンリ」かな?

ノッティング・ヒルに近い「Ladbroke Grove(ラドブローク・グローブ)」というところにある「Salm West Studio(サーム・ウエスト・スタジオ)」とかね。

モッズの故郷、「Carnby Street(カーナビー・ストリート)」だって行っておかないとマズいでしょう。

モッズの故郷、「Carnby Street(カーナビー・ストリート)」だって行っておかないとマズいでしょう。

チョット前まではこの通りは「ボヘラ」一色になっていたようだ。

「Bag O'Nails(バック・オネイルズ)」というクラブはジミ・ヘンドリックスがロンドンで初めて演奏した場所。

「Bag O'Nails(バック・オネイルズ)」というクラブはジミ・ヘンドリックスがロンドンで初めて演奏した場所。

ポール・マッカートニーもココへジミヘンを観に来ていた。

そして、ココでリンダと知り合った…っていうんだな~。

ロックのランドマークについては、もう1本別の記事を編むので行くまでにゼヒお目を通して頂ければ…と思います。

ロックのランドマークについては、もう1本別の記事を編むので行くまでにゼヒお目を通して頂ければ…と思います。

ロック好きの方々なら旅の楽しさが倍増する…かもよ!

楽器が見たいなら「Denmark Street(デンマーク・ストリート)」…なんだけど、ここの斜陽感というか、さびれ具合というか、今となっては、ホントにココがThe Kinksが歌った「Denmark Street」か?と疑いたくなる。

楽器が見たいなら「Denmark Street(デンマーク・ストリート)」…なんだけど、ここの斜陽感というか、さびれ具合というか、今となっては、ホントにココがThe Kinksが歌った「Denmark Street」か?と疑いたくなる。

イヤ、15、16年ぐらい前はもっとゼンゼン賑やかだったんですよ。

それが楽器店がひとつ減り、ふたつ減りしているウチに何とも閑散とした雰囲気になっちゃった。

ここも近くのトッテナム・コートロード地区の再開発のアオリを喰って将来なくなるようなので今のウチに見ておいた方がよいでしょう。

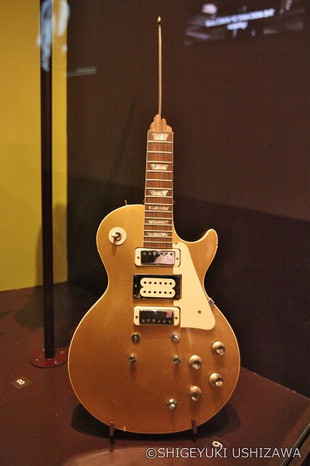

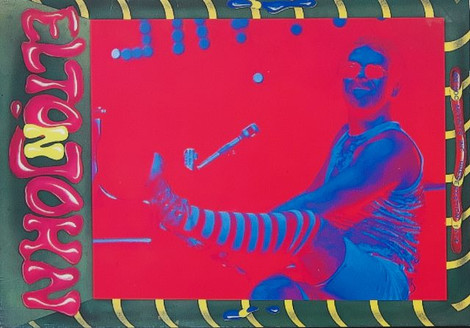

ストラディバリウスだのグァルネリのような億単位のヴァイオリン類やベートーベンが使ったとかいうピアノが飾ってあるのはベイカー・ストリートにある「Royal Academy of Music(王立音楽院)」。

ストラディバリウスだのグァルネリのような億単位のヴァイオリン類やベートーベンが使ったとかいうピアノが飾ってあるのはベイカー・ストリートにある「Royal Academy of Music(王立音楽院)」。

エルトン・ジョンの母校。

チョットした楽器の博物館が併設してあって、結構見応えがあるよ。

サッカー好きにもロンドンはそりゃタマらんよね。

サッカー好きにもロンドンはそりゃタマらんよね。

一応アーセナルのスタジアムなんてもの行ったことがあるよ。

推理小説が好きならBaker Street(ベイカー・ストリート)の「シャーロック・ホームズの家」がある。

推理小説が好きならBaker Street(ベイカー・ストリート)の「シャーロック・ホームズの家」がある。

それと、ゼ~ッタイに体験して欲しいのはパブね。

それと、ゼ~ッタイに体験して欲しいのはパブね。

たとえお酒を飲まない人でもハーフ・パイントぐらいのグラスで、気分が悪くならないペースでエールをチビチビ舐めながら雰囲気だけでも味わうといい記念になる。

ロンドンに行ってパブに行かないなんてモッタイなさすぎるからね!

で、ロンドンの中心にあるパブは普通食事を出さないので要注意。

下の写真はMarshallの近くにある「Swan」というパブなんだけど、こういうところはレストランも兼ねているので食事もできるけど、繁華街のパブはひたすらエールを飲むだけ。

コレは上に出て来た「Earl's Court」の駅前のパブ。

コレは上に出て来た「Earl's Court」の駅前のパブ。

この辺りまでくるとパブでも食事を出すところが多い。

こんな感じ。

こんな感じ。

ハンバーガーだけどね。

これをLONDON PRIDEで流し込む。

ポテトフライはおいしいね~。

ジャガイモがおいしいの。

ただ、毎日食べるもんだからしまいには見るのもイヤになってくる。

右下のソースはマズかったな~。何の味をしているのかがわからない。

★イギリス英語ワンポイント講座:我々が普通に「ポテト・フライ」と呼んでいるモノはアメリカでは「French fry」というでしょ?

アレはイギリスは「Chips(チップス)」。

で、アメリカで「Chips」と呼んでいるポテチのことをイギリスでは「Crisps(クリスプス)」と言います。

さて、パブ。

さて、パブ。

見てコレ!

夕方5時を過ぎるとロンドンの中心にあるパブはみんなこんな調子。

この文化ってすごく良いと思っているんですよ。

この文化ってすごく良いと思っているんですよ。

Marshallの友達から聞いた話では、イギリスの家はセマいので、会社の同僚を呼んだりすることがし辛い。

かといって仕事の後にその日一日のことを語らいたい…ということで、イッパイだけパブでエールを流し込んで、家に帰って家族と食事をするのだそうだ。

日本人みたいに居酒屋でヘベレケになるなんてことは普通はまずしない。

日本もこのパブ文化をマネすればいいと思うんだけどナァ。

でも、サラリーマンの勤務体系が全く違うからね。

向こうの会社は5時1分には誰も事務所にいないからね。ビックリするよ。

シレ~っと、かつサッと全員いなくなっちゃう。

Marshallあたりだと通勤に1時間もかけている人はほとんどいないから、寄り道をしない限り5時半にはもう家に着いちゃう。

長い冬はツライけど、6月の中旬あたりは10時過ぎまで明るいから一日が異常に長い。

見ていると人生をとても楽しんでいる感じがするんだよね。

海外旅行もバンバン行っちゃうし、英語ウマいし!

パブでの過ごし方は実に簡単。

パブでの過ごし方は実に簡単。

「キャッシュ・オン・デリバリー(COD)」だから、商品と引き換えにお金を払えばいいのでチップの心配も要らない。

飲みたいモノとサイズを頼むだけ。エールの場合は1pint(パイント)が主流。1パイントで500mlぐらい。

「サッポロ!」とか「キリン!」なんてワケにはいかないので、最初はまずナニを頼んでよいのかわからない。

チャンとしたパブのカウンターには下のようなサーバーが必ずあるので、レバーについているカッコいいロゴのヤツを指差して「This one please」とオーダーすればOK。

法律でアルコール度数を表示することが義務付けられているので、その数値もひとつの目安にするといいでしょう。

エールはアメリカや日本で飲むラガー・ビールみたいにサラっと薄くないので、ノドが乾いていてもグバ~っと飲んだりはしない。

エールはアメリカや日本で飲むラガー・ビールみたいにサラっと薄くないので、ノドが乾いていてもグバ~っと飲んだりはしない。

キンキンに冷やされていないし、泡もほとんど浮かんでいない。

銘茶を頂くようにして麦の香りと風味を味わいながら「チビッ」と飲む。

銘茶を頂くようにして麦の香りと風味を味わいながら「チビッ」と飲む。

女性はビールよりもジントニックのようなモノをオーダーすることも多いようだ。

でもねビールが好きな女性は、気にしないでガンガンいっちゃいな!

コレね、オフィス街にあるパブは、昼は昼で結構混んでるんだよ。

コレね、オフィス街にあるパブは、昼は昼で結構混んでるんだよ。

サラリーマンが昼間もコーヒーがわりに軽くやって行くんだね。

どんなに混んでいてもカウンターの中の人に視線を送っておけば、必ず向こうからオーダーを訊いてくれる。

あとは店の中でイスに座って飲もうが、外で現地の人に混ざって飲もうがそれは自由。

ビターだの、IPAだの、スタウトだの、ひと通り飲んでみるといいでしょう。

ビターだの、IPAだの、スタウトだの、ひと通り飲んでみるといいでしょう。

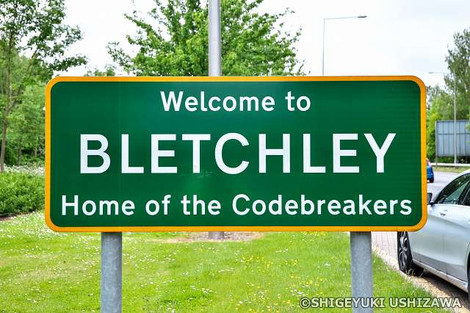

ソーホーあたりのパブで1パイント£5.0ぐらいかな?だから800円ぐらい。

コレがブレッチリ―辺りまで行くと£3.0ぐらいになっちゃう。

私が知っている限り、7年前にサウスシールズというイングランド最北の町で飲んだギネスが£1.8で一番安かった。

それだけ都会と田舎では物価が違うのです。

パブ自体もジックリ味わってくださいね。

パブ自体もジックリ味わってくださいね。

100年以上やっている店なんてザラだから。

近代的な店もあるけど、やっぱり博物館のような荘厳な内装の店が魅力的だよね。

それは本なりインターネットなりで調べてみてください。

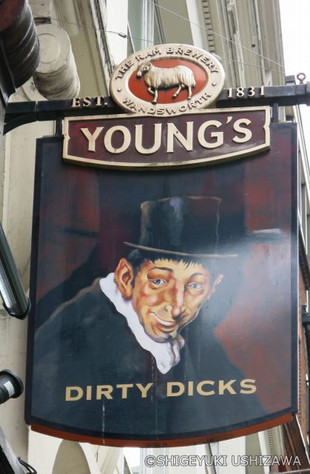

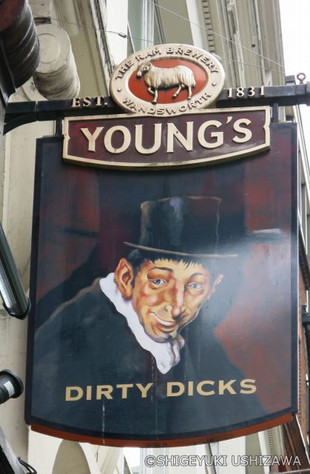

それと、パブに架かっているお店の看板を見て歩くのも楽しいよ。

それと、パブに架かっているお店の看板を見て歩くのも楽しいよ。

「DORTY DICKS」はチャールズ・ディケンズにちなんでいるんだろうけど、ヤバい名前だよね。

「DORTY DICKS」はチャールズ・ディケンズにちなんでいるんだろうけど、ヤバい名前だよね。

この店は古い方で開業が1831年。188年も前からやってる…日本で言えば天保年間だよ。

食べ物のことにも少し触れておきましょうかね。

食べ物のことにも少し触れておきましょうかね。

「イギリスは食事がヒドイ」とよく言われるけど、なんのなんの、アメリカと全く同じよ。

私の結論は「日本人はどこへ行っても自分の国の料理より美味しいモノを食べることはできない」…コレであります。

なので、覚悟していればイギリスの食べ物もゼンゼン平気よ。

まず「ジェリード・イール」とか「ハギス」とか、マズイと言われているモノにワザワザ手を出しなさんな。

それから、安いモノはやっぱりマズイ。

外食に関しては「松屋」とか立ち食いぞばみたいに簡単においしく済ませるみたいなことはできない。

外食は裕福な人のモノだから。

しからばイギリスを代表する料理とは何かというと、ステーキ、ローストビーフ?

肉を焼いただけじゃねーか!そんなの料理のウチに入らない!

となるとフィッシュ&チップスか。

コレは必ず「アソコのはおいしい!」と言われている店に行くこと。

そうすればかなりおいしいです。

ヒドイのがタマにあるからね~。

中にはアルコールを出せない店もあるので、揚げたタラでイッパイやろうなんて人は事前にお店のチェックが必要。

それと、ひとつ経験しておいた方がよいのは「朝食」。

それと、ひとつ経験しておいた方がよいのは「朝食」。

「フル・イングリッシュ・ブレックファスト」っていうヤツ。

「イギリスで一番おいしい料理は朝食」っていうのもどうかと思うけど、一度はこのヘヴィなヤツを体験すると良いでしょう。

下はホテルの朝食なのでまだライトな感じ。

コレは街中のレストランで出すフル・イングリッシュ・ブレックファスト。

コレは街中のレストランで出すフル・イングリッシュ・ブレックファスト。

真ん中の丸い黒いヤツは「ブラック・プディング」という豚の血を使って作るソーセージ。

その横のウインナーソーセージはルックスはよいが、噛むと間違いなく「ムニュ」だろう。

ベーコンは厚みがあって、アッという間にカチンカチンになるので注意。

この写真はパンがバゲットになっているけど、イギリスの食パンってすごくおいしいんだよ。

絶対に厚切りにしない。

ペランペランに切ってトーストして食べるんだけど、麦の風味がつよくてとてもウマい。

その代わり、すぐにカビが生えちゃう。

要するに化学薬品が使われていないのだ。だからおいしい。

日本人は今、ナニを喰わされているかもうサッパリわからないからね。

ゴメンナサイね、いつも1人旅で、誰かと一緒でない時の夕食はスーパーの惣菜と缶エールで済ませてしまうことが多いので小ジャレたレストランの情報なんてありません。

ゴメンナサイね、いつも1人旅で、誰かと一緒でない時の夕食はスーパーの惣菜と缶エールで済ませてしまうことが多いので小ジャレたレストランの情報なんてありません。

「るるぶ」でも広げて情報を各自集めてください。

その代わり…下は「GREGGS(グレッグス)」というパスティ専門店。

Marshallの工場のそばにもコレが数年前にできましてね…うれしい。

「パスティ」という言葉は日本では耳なじみがないかも知れない。

「パスティ」という言葉は日本では耳なじみがないかも知れない。

「ペストリー」ってよく言うでしょ?

パイみたいなパン。

イギリスではアレの層になった生地のことを「ペストリー(正確には'ペイストリー'と発音する)」と呼んで、その中に何がしかの具を入れたモノを「パスティ」と言っている。

「ミート・パイ」みたいなヤツね。

コレが安くてアツアツでおいしいのよ~。

ハンバーガーよりゼンゼンいいよ。

GREGGSにはドーナツみたいなモノもおいてあってコレもバカ甘くなくてとてもおいしい。

日本にもできればいいのにナァ。

それでもやっぱり恋しいのが日本の食事。

それでもやっぱり恋しいのが日本の食事。

アジの開きに納豆、生卵に味噌汁、炊きたての白いご飯…海外で恋しくなるのは決まって日本の朝ごはんなんだよ。

いくら麦の香りがしておいしくても、パンばっかりそうは食えん。

それにね、米を食べないと力が出ない…というか疲れが取れないんだよね。

そこで行きたくなっちゃうのがソーホーあたりにいくつもある日本料理のレストラン。

ま、どうしても料金は高めになっちゃうけど、おいしく感じるよね。

でも、私はコレをやらないようにしているの。

「郷に入っては郷に従え」にトライしているのです。

持参した日本の食材がなくなったら、もう後はイギリス式にやる。だから身体はクタクタだ!

日本の食材もソーホーあたりに行けば簡単に入手できます。値段は日本で買う3倍ぐらいするけどね。

今ではカーナビ―あたりに豚骨ラーメンの店もできた。

ラーメンに餃子にウーロン茶で5,000円ぐらいだって。

それからお好み焼きも人気で、Marshallの友達が先日行ったお店は1枚3,000円だったって。

彼女、ゼンゼン平気な感じだったよ。

ようするに連中に撮って「外食」というのはそういうモノなのだ!

ベトナムほどではないにせよ、日本はまだ物価が安い方だ。

カレーはどうよ、カレー。

カレーはどうよ、カレー。

インドが植民地だっただけにどこへ行ってもイギリスにはインド料理店がやたらと多い。

コレがおいしいのよ。

ただし、安い店はダメ。

臭くて食えない。

「チョット高いかな?」ぐらいのお店で食べるカレーは絶品です。

アレ、正真正銘のインド人がやってるからかな?

東京にも最近すごくインド料理店が増えたけど、ネパールとかパキスタンの人が多いんでしょ?

下はEarl's Courtで入ったインド料理店。

安くなかったけど、もしかしたら人生で一番おいしかったカレーかも!

海外の食事で一番こたえるのは、ソバとかラーメンのようなダシを使ったおツユのモノを食べる機会が少ないからなんだよね。

海外の食事で一番こたえるのは、ソバとかラーメンのようなダシを使ったおツユのモノを食べる機会が少ないからなんだよね。

イギリス人が「あ~、ラーメン食べたい」って言っているのを聞いたことがない。

日本の食文化はダシの文化なのだ。

ラーメンならチャイナタウンに行けばいい。

でも、それじゃあんまりおもしろくない。

いつかキルバーンというところでこの世のモノとは思えないほどマズいラーメンに遭遇したこともあったし。

それで数年前に気付いたのが東南アジアの料理店。

それで数年前に気付いたのが東南アジアの料理店。

日本食のレストランより安く、おツユの麺類にありつける。

ベトナム料理店にはフォーがあるじゃないか!

下は「Hoxton(ホクストン)」というところに並んでいるベトナム料理店で食べたフォー。

激ウマ。

ただし、パクチーが苦手な人は要注意!

★イギリス英語ワンポイント講座:私はも~どうしようもなくパクチーが苦手なのね。

で、レストランでパクチーを入れないように頼むにはどうしたらよいか…。

はじめ「パクチー」で通じるかと思ったら全くダメ。どんなにアクセントの位置を変えても通じない。

そうか!アレ「シャンツァイ(香菜)」とか言うんだよな…と思い出して口にしてもゼンゼン歯が立たない。

すると、ウェイターがこういった「Sir, are you talking about coriander? 」。

「ん、今コリアンダーって言った?」

そうか!!!!!!!!!!

「コリアンダー(coriander)」なのか、パクチーは!

うれしかったね。

「コリアンダー、イヤなんだー!コリャ助かったー!」かんなんか言って難を逃れたとサ!

コレもおいしかったよ~。

コレもおいしかったよ~。

昨日紹介したBorough Market(バラ・マーケット)で食べたコンビーフ・サンドイッチ。

とてもカワイイ店員さんのすさまじい不愛想さにも驚いたけどな。

ま、こうやってナンダカンダで美味しいモノもあるので心配なく。

詳しくは「るるぶ」ね。

もう少しつきあって!

もう少しつきあって!

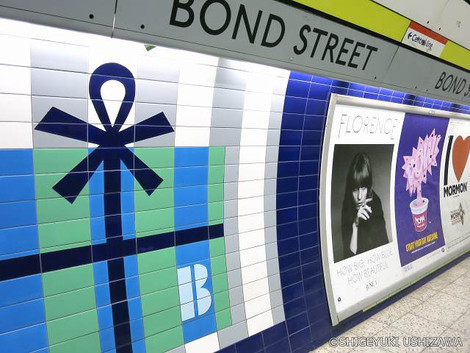

地下鉄の話。

一昨日「Day Travel Card」を紹介したけど、ロンドン観光をするのに一体何回地下鉄を利用することになるかわからない。

なので「地下鉄自体を楽しむ」というやり方もある。

ロンドンの地下鉄は無機質な日本のソレと異なり、駅ごとに構造やデザインが違っていたりして実に面白い。

ロンドンの地下鉄は無機質な日本のソレと異なり、駅ごとに構造やデザインが違っていたりして実に面白い。

日本に比べてモノスゴイ速さで動く長いエスカレーターや巨大なエレベーターで昇降客を運んだり、らせん階段をひたすら降りるなんて駅、トンネルのような通路がどこまでも続く駅や改札がない駅もあった。

日本に比べてモノスゴイ速さで動く長いエスカレーターや巨大なエレベーターで昇降客を運んだり、らせん階段をひたすら降りるなんて駅、トンネルのような通路がどこまでも続く駅や改札がない駅もあった。

駅名もどれもステキなんだ。

駅名もどれもステキなんだ。

コレなんか「象と城」だよ…名優マイケル・ケインの地元。

「土手(Embankment)」とか「天使(Angel)」とか「寺(Temple)」なんて駅名もある。

スッカリ最後になっちゃったけど、ロンドン最大の繁華街であるウエスト・エンドのシンボルがこのPiccadilly Circus(ピカデリー・サーカス)の「エロスの像」。

スッカリ最後になっちゃったけど、ロンドン最大の繁華街であるウエスト・エンドのシンボルがこのPiccadilly Circus(ピカデリー・サーカス)の「エロスの像」。

渋谷のハチ公前みたいなもんだね。

後ろの広告がTDKとSANYOになっているのは写真が古い証拠。

3年前でコレ。

3年前でコレ。

SAMSUNGやHYUNDAIになっちゃった。

今はもう変わって中国の企業になったかな?

ココが起点の「Shuftsbury Avenue(シャフツベリー・アヴェニュー)」は劇場街。

ココが起点の「Shuftsbury Avenue(シャフツベリー・アヴェニュー)」は劇場街。

ニューヨークで言えばブロードウェイだね。

建物を見ているだけでも楽しい。

お芝居は言葉の問題があるのでキツイけど、この近辺でミュージカルを楽しむのも悪くない。

お芝居は言葉の問題があるのでキツイけど、この近辺でミュージカルを楽しむのも悪くない。

この「Palace Theatre(パレス・シアター)」って1回入ってみたいんだよな~。(コレはチャリング・クロス・ロードです)

この「Palace Theatre(パレス・シアター)」って1回入ってみたいんだよな~。(コレはチャリング・クロス・ロードです)

「Leicester Square(レスター・スクエア)」には半額チケット屋がゴロゴロしているので、お目当てのショウを安く見られるかも知れない。

「Leicester Square(レスター・スクエア)」には半額チケット屋がゴロゴロしているので、お目当てのショウを安く見られるかも知れない。

ブロードウェイの「tkts」と同じ。

その日の売れ残ったチケットを格安で販売する合理的なシステム。

ただし、ブロードウェイと違って、ロンドンの劇場はバカでかいところが多く、チケット代をケチると席がトコトン後ろで舞台が見えなかったりするので要覚悟。

ああ、『Sunny Afternoon』…観に行っておけばヨカッタ!大後悔!

もちろんライブハウスに行くのもよろしいな。

もちろんライブハウスに行くのもよろしいな。

オックスフォード・ストリートの「100 Club」なんてのは超有名なライブハウスだし。

世界でも最も有名なジャズのライブハウス「Ronnie Scott's(ロニー・スコッツ)」なんて前だけでもいいから行っておけば?

世界でも最も有名なジャズのライブハウス「Ronnie Scott's(ロニー・スコッツ)」なんて前だけでもいいから行っておけば?

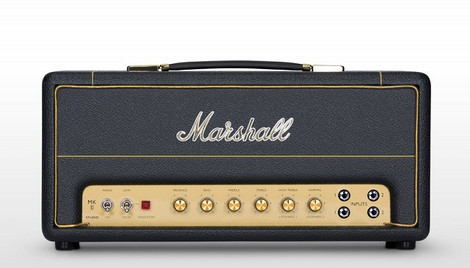

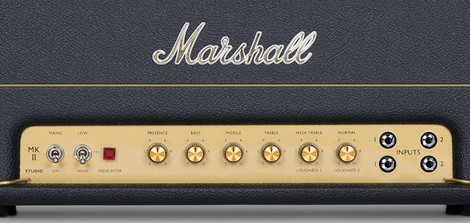

MarshallはClass5というモデルの発表会をココでやった。私は後にも先にもココに入ったのはその時だけですけどね。

もうひとつオマケで日本にないモノ。

もうひとつオマケで日本にないモノ。

「Ladbrokes」…ってな~んだ?

コレ、賭け屋。

ノミ屋っていうのかな?

競馬からクリケットの試合の勝敗は当然のこと、新しく生まれて来るロイヤル・ファミリーの赤ちゃんの性別までも賭けの対象にしてしまうイギリス人だからしてこんなのが街中にゴロゴロしている。

別にコワくないのでチョット覗いてみるといいよ。

中には大抵オジイさんが数人いて、テレビの犬のレースを見てる。

戦争の勝ち負けだけは賭けの対象にはしないそうだ。

D_Driveの晴れ姿も見たし、さあ、楽しく過ごしたイギリスともコレでさよなら。

D_Driveの晴れ姿も見たし、さあ、楽しく過ごしたイギリスともコレでさよなら。

ああ、その前に機内食…トホホ。

最後に日本に着く前に出される食事って食べたことがないな…たいていオムレツなんだよね。

最後に日本に着く前に出される食事って食べたことがないな…たいていオムレツなんだよね。

もう、動かないから胃がもたれちゃってね…。

足はパンパンで靴が入らないし…。

若い時は何でもなかったんだけどな…。

海外への旅行はとにかく少しでも若いうちにしておいた方がいい。

いかがでしたか?

いかがでしたか?

3回にわたってお送りしたMarshall LIVE&ロンドン観光ガイド。

コレを見て「よっしゃ!行ってみっか!」なんて人がいてくれたら書いた甲斐があったというものです。

Marshall LIVEは6月は1日。

あ、そうだ!

お越しになる方は必ず寒さ対策の用意をして来てくださいね!

私は薄手のダウン・ジャケットを持って行きます。

いくら暖流が流れているとはいえ、何しろ緯度は樺太ぐらいだからね。寒いです。

それと、雨はよく降ります。

6月は1年で一番日が長いシーズン。

夜10時ぐらいまで昼間のように明るいので旅行をするにはお得な時期なのだ!

Marshall LIVEのチケットのお求めはコチラ⇒Marshall LIVE特設サイト

Marshall LIVEのチケットのお求めはコチラ⇒Marshall LIVE特設サイト

<その4:最終回>につづく

<その4:最終回>につづく

一方、後者は西アフリカの同じく島国だって。

一方、後者は西アフリカの同じく島国だって。 さて、こうした動きは「在外公館名称位置給与法」という法律によるものなのだそうだ。

さて、こうした動きは「在外公館名称位置給与法」という法律によるものなのだそうだ。 または「ジョードゥ(Jordu)」って曲。

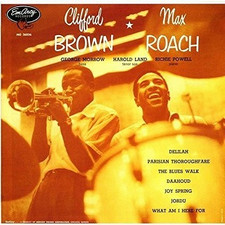

または「ジョードゥ(Jordu)」って曲。 曲に興味のある人は下のClifford Brown=Max Roachの有名なアルバムでお楽しみくだされ。

曲に興味のある人は下のClifford Brown=Max Roachの有名なアルバムでお楽しみくだされ。 この際、「ニュージーランド」の表記も「ニュー・ジーランド」と「・(中黒)」を入れる。

この際、「ニュージーランド」の表記も「ニュー・ジーランド」と「・(中黒)」を入れる。 世界標準から考えて、日本人が言葉の発音に無頓着なのは明らかだ。

世界標準から考えて、日本人が言葉の発音に無頓着なのは明らかだ。