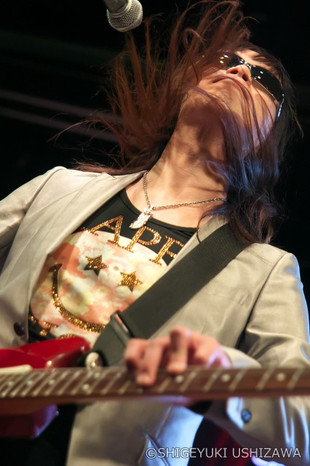

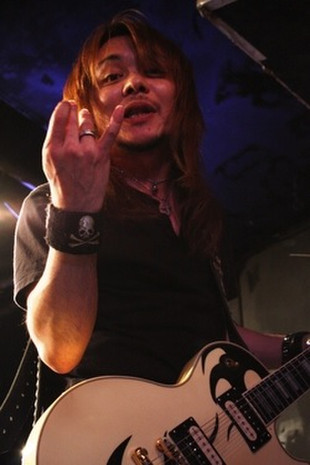

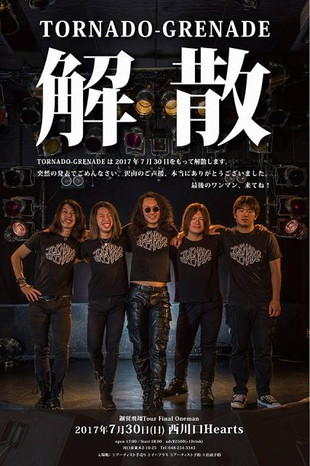

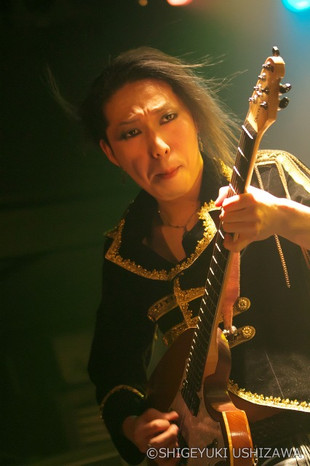

Music Travelling~田川ヒロアキ バースデーライブ 2017

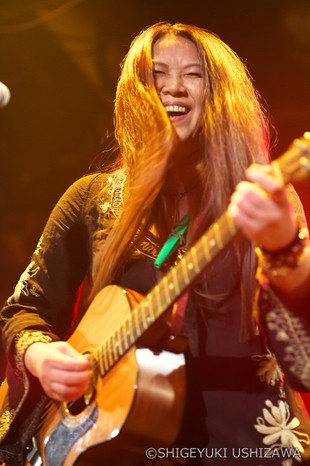

田川ヒロアキのバースデー・ライブ。

年に一回だけの開催だ…って当たり前か。

しかし、「バースデー・ライブ」ってのも本当に当たり前になったよね~。

昔からあるにはあったが、こんなに頻繁じゃなかったよ。

昨日もビジュアル系のバンドさんのバースデー・ライブにお邪魔してきたけど、ケーキが出るでもない、お誕生日を迎えるメンバーの曲を中心にセットリストを組む、というエラくサッパリした演出で好感が持てたな…。

ま、要するに皆さん、コンサートを企画するひとつのキッカケに「誕生日」を利用しているということなんだろうね。

結果的にはこのヒロアキくんのライブもそういうことになるだろうね。

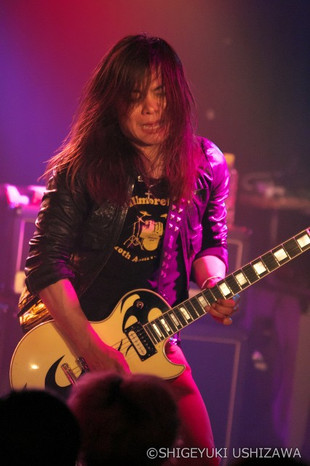

ショウの内容はいつも通り練りに練ったもので、誕生日に関係なく「ヒロアキ・エンターテインメント」の世界が広がってたもん。

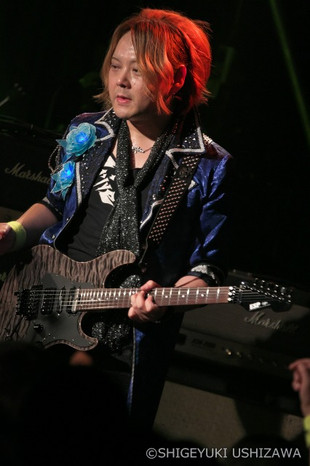

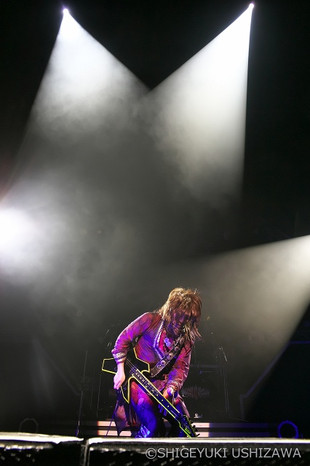

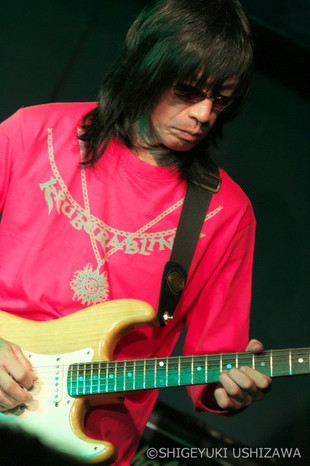

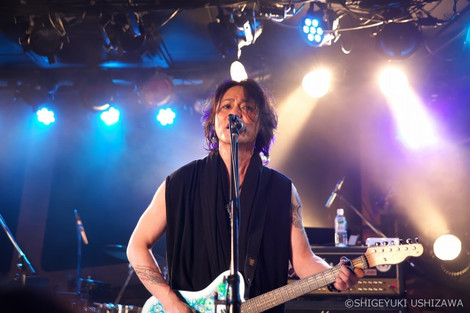

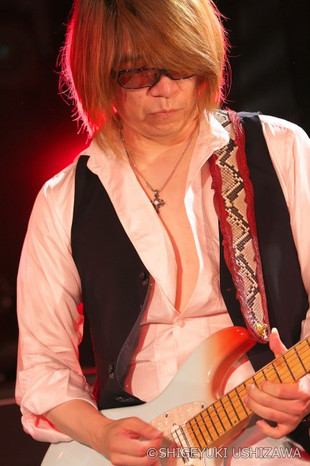

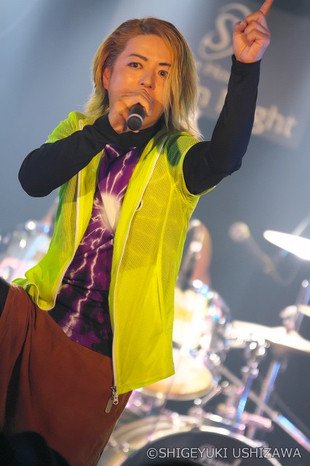

ステージ上のスクリーンに「旅」を連想させる映像が投影され、メンバーが登場する。

1曲目はヒロアキくんのステージでは定番の「Seascape」。

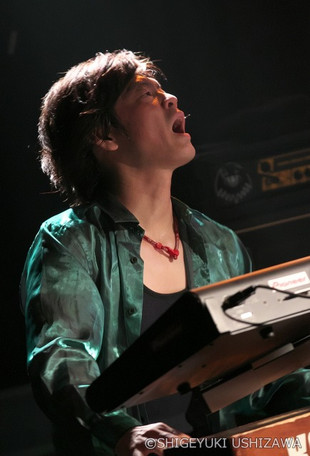

キーボードは石黒彰。

キーボードは石黒彰。

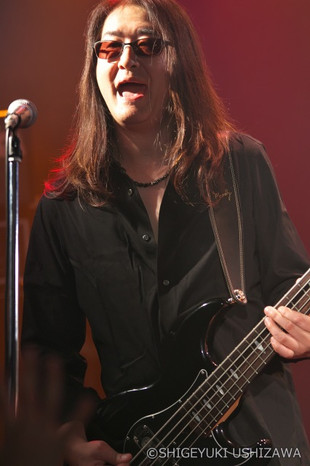

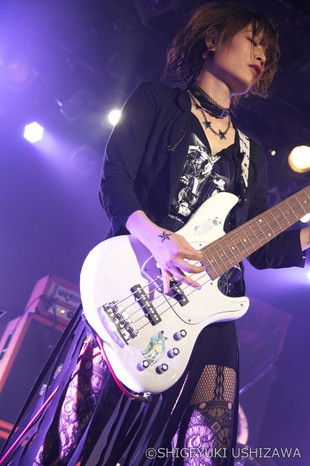

ベースに仮谷克之。

ベースに仮谷克之。

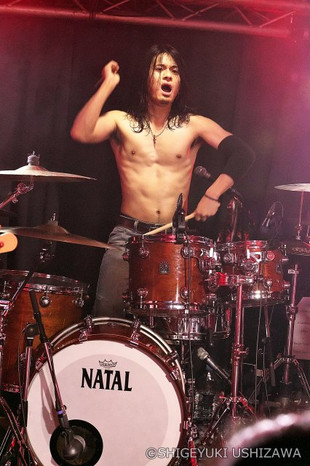

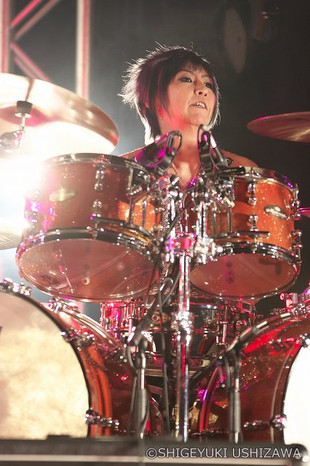

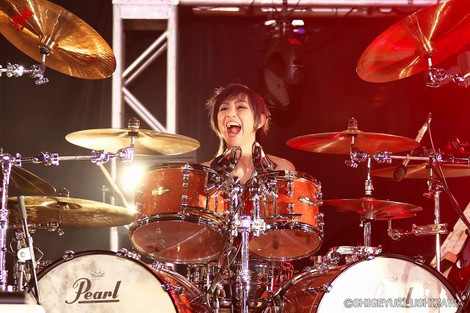

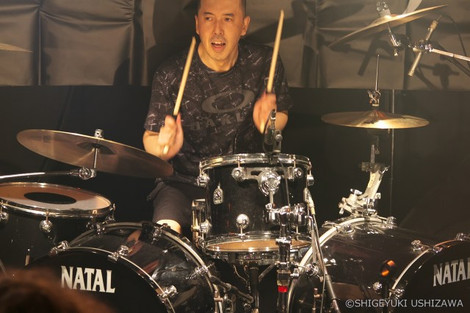

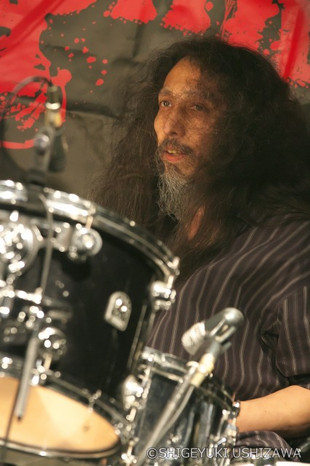

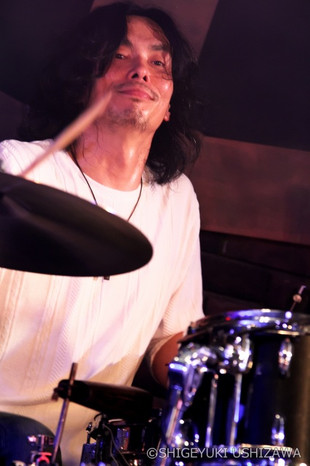

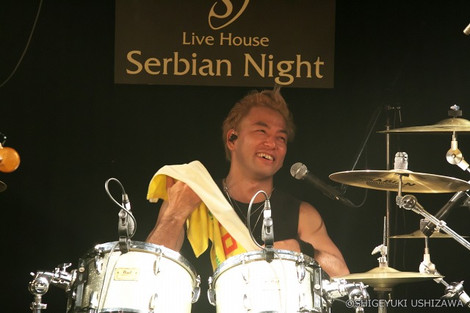

ドラムは川口千里。

ドラムは川口千里。

すなわち、ちょうど一年前の『Overdrive』のレコ発ツアーの千秋楽の時と同じ布陣だ。

すなわち、ちょうど一年前の『Overdrive』のレコ発ツアーの千秋楽の時と同じ布陣だ。

2曲目は車をテーマにしたアルバムその『Overdrive』から「Driving Jam」。

ファンキーなビートに乗ってヒロアキくんが軽やかにスキャットする。

ファンキーなビートに乗ってヒロアキくんが軽やかにスキャットする。

もうノッケからコレもん。

もうノッケからコレもん。

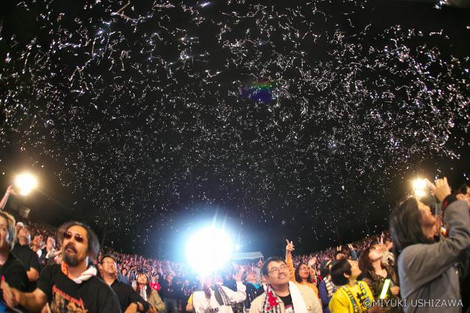

初めての会場で、満員のお客さんを前にノリにノッているのだ!

お、大事なメンバーを忘れていた。

お、大事なメンバーを忘れていた。

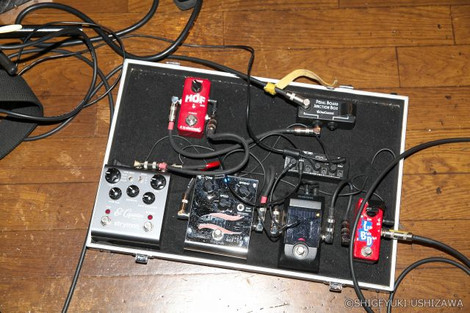

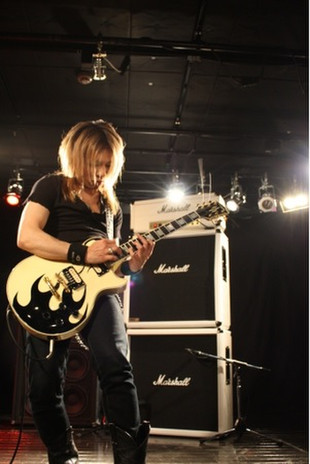

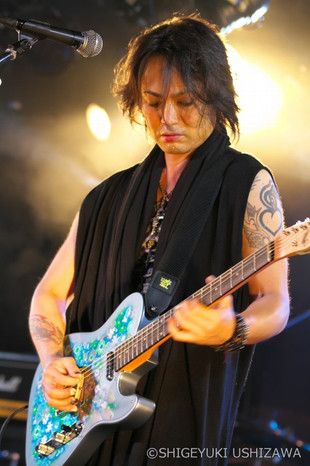

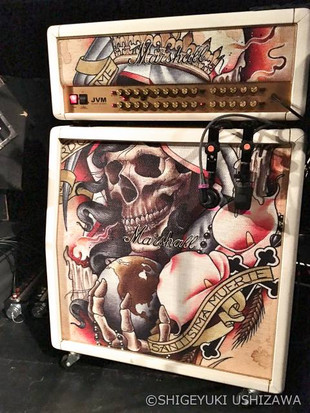

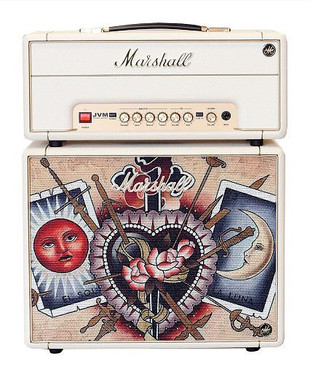

イヤ、忘れるワケがない。Marshallのブログなんだから。

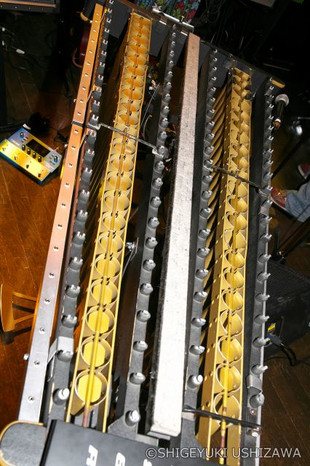

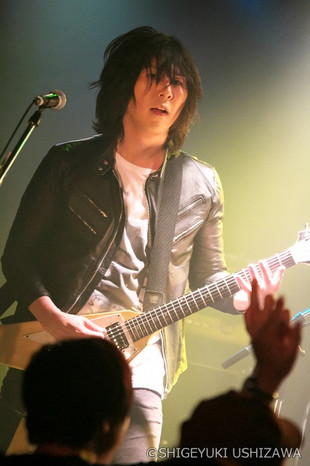

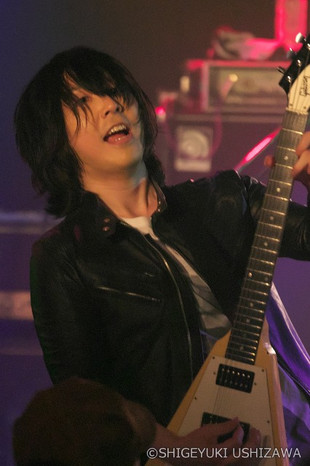

今日のMarshallはJVM210Hと1936V。

「超満員でうれしいです!」とヒロアキくん。

「超満員でうれしいです!」とヒロアキくん。

ソールド・アウトしちゃったからね。

「今日のライブは『Music Travellig』というタイトルです。音楽で色々な景色を思い浮かべてください」とコンサートのコンセプトを説明した。

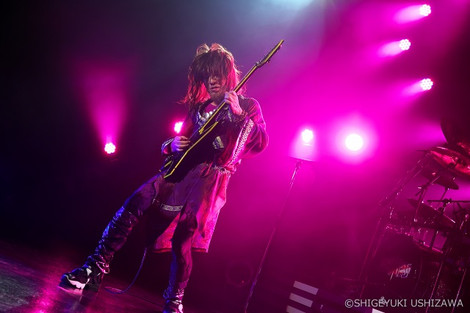

タイトルはジャズの命である「swing」とギターの奏法のひとつ「sweep picking」をかけたものだろう。

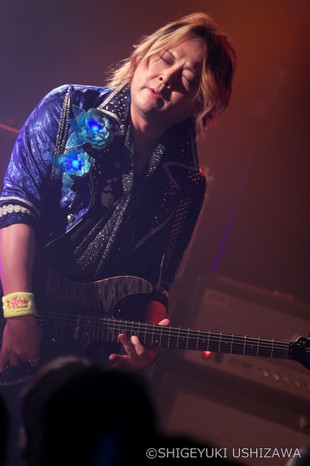

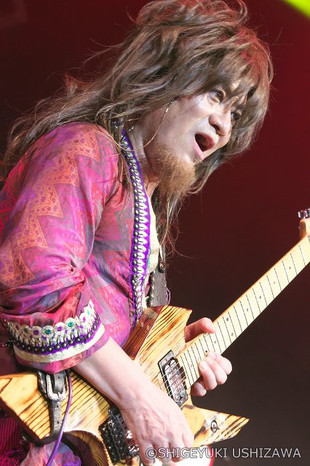

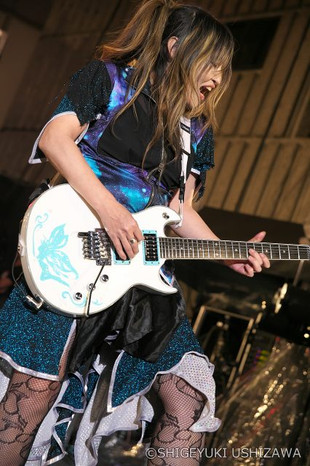

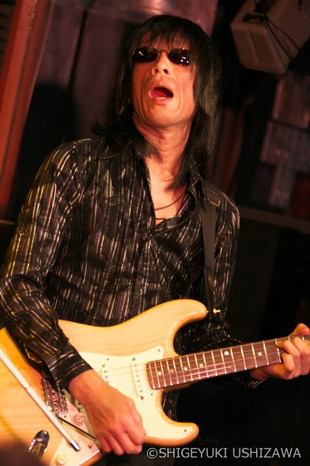

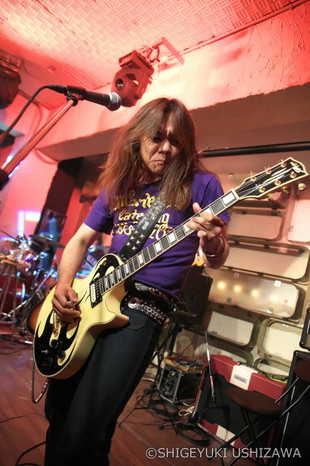

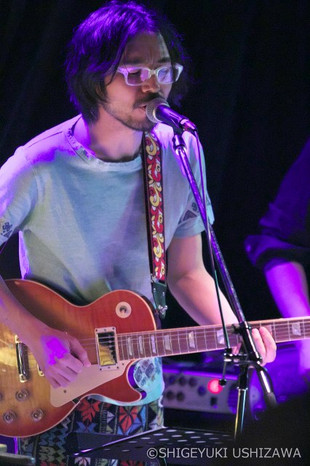

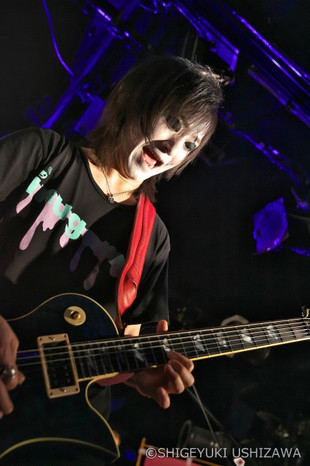

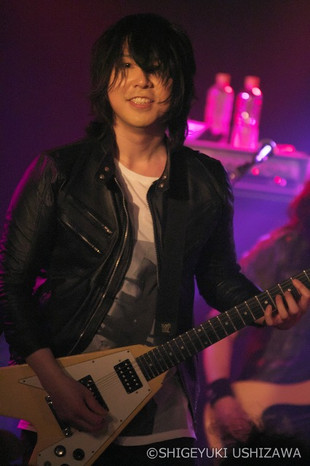

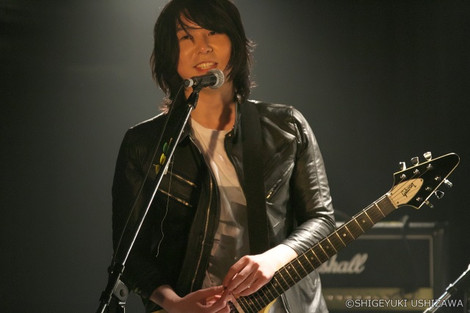

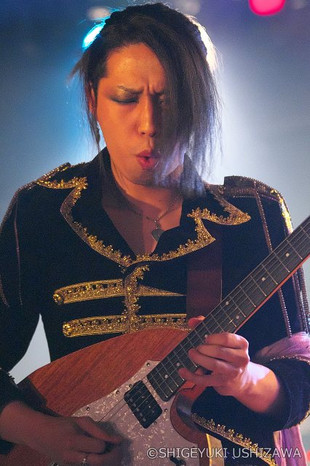

ヒロアキくんはありとあらゆるギター奏法をマスターしていて、このスウィープもソロでは頻出度の高いテクニックだ。

そんなギター・マスターのヒロアキくんなんだけど、肝心のギターの弾き方自体がどうも間違っているような気がするんだよな~。 ゴキゲンなグルーブでヒロアキくんもエキサイトしっぱなし!

ゴキゲンなグルーブでヒロアキくんもエキサイトしっぱなし!

サビのメロディが抜群にキャッチーなこの曲、インストゥルメンタル・ナンバーが中心にセットリストが組まれた第一部の印象的なシーンのひとつとなった。

サビのメロディが抜群にキャッチーなこの曲、インストゥルメンタル・ナンバーが中心にセットリストが組まれた第一部の印象的なシーンのひとつとなった。

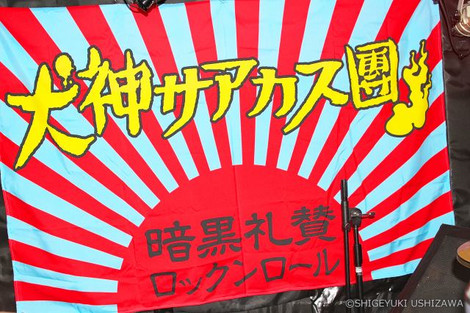

するとどこからか「お祭り」のザワメキが…。

するとどこからか「お祭り」のザワメキが…。

「どこからか」ってPAスピーカーにキマってるんだけど、こういう展開が実にヒロアキくんっぽくてよろしいな。

「夏」と言えばお祭り。

曲は「まつりメタル」!

「♪コレが町田のまつりだよ~!」ってか。 1970年代の「祭り」といえば、「何もすることがなくて、バラ色のシャツを来てお祭りのある街へ行くと泣いてしまう」ものだったんだよ。(←コレ、ほとんどの人は意味がわからないと思うので、上の「 」の文章をキーワードに検索をかけてみてね)

1970年代の「祭り」といえば、「何もすることがなくて、バラ色のシャツを来てお祭りのある街へ行くと泣いてしまう」ものだったんだよ。(←コレ、ほとんどの人は意味がわからないと思うので、上の「 」の文章をキーワードに検索をかけてみてね)

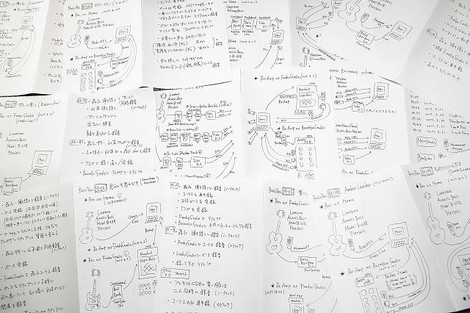

マネージャーの美瑞穂さんから頂いたセットリストには、照明さんに指示を出すために曲調を記してある覧があって、この曲は「演歌メタル」となっていた。

ま、そういうこと。

しかし、リズムに弱いと言われる日本人だけど、この「♪ドンドンドンガラガッタ」という独特のリズムはかなり強力だと思うんだけどな。

ドドンパと双璧をなす日本を代表するリズムだと思う。

いつかの『よさこい』もそうだったんだけど、ヒロアキくんのこうした「和」と「メタル」を強引に合体させちゃうセンスってスゴクいいんだよね。

いうなれば雅楽とジャズを合体させて抜群の効果をクリエイトした穐吉さんのメタル版といったらホメすぎか?

こういうことはドンドンやって欲しい。

だって他の人がやってないことだもん。

メンバー紹介をはさんで「平和の風」。

メンバー紹介をはさんで「平和の風」。

最近導入したこの振り付けはヒロアキくんのアイデアだ。

ん~、このソロでのメロディの歌わせ方がヒロアキくんなんだよね。

ん~、このソロでのメロディの歌わせ方がヒロアキくんなんだよね。

ヒロアキくんとはプライベートでよく政治の話をするのね。

他方、最近はセットリストに加えるバラードといえばこの曲が定番になってきた。

もちろん合唱の課題曲になるほどの佳曲ということもある。

ヒロアキくんは決してMCなどでは言わないが、最近のかなりキナ臭い世情を鑑みて、この曲を通じて「平和」への力強いメッセージを訴えかけているように見える。

石黒さんとヒロアキくんのトークを経て早くも第一部最後の曲。

石黒さんとヒロアキくんのトークを経て早くも第一部最後の曲。

インストでナゼか「Beat It」。

この曲ではバンド・メンバー各人のソロがフィーチュアされた。

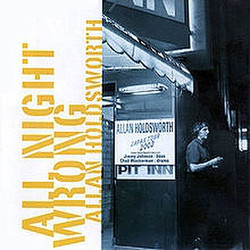

石黒さんとはプライベートでマニアックな音楽の話をさせて頂くことがあるんだけど、そういうのは実に楽しいな。

石黒さんとはプライベートでマニアックな音楽の話をさせて頂くことがあるんだけど、そういうのは実に楽しいな。

大二さんをはじめとして、令文さんとか、ホッピーさんもそうなんだけど、学ぶところも多く、実に気持ちがいい。

一方、若い人は言うに及ばず、最近は中堅のミュージシャンでも驚くほど音楽を聴いていない人が多いことに驚くんよ。「ホントに音楽が好きなのかな?」と疑問に思わざるを得ない人もいないではない。

昔のミュージシャンは本当に音楽に詳しかった。

やっぱりミュージシャンである前にリスナーであることは当たり前のことだからね。

そこへ行くと、マァ、石黒さんのジャズからクラシックまでお詳しいことよ!

あ、石黒さんが「古い」と言っているワケではござらんよ。

石黒さんは実に若々しい。

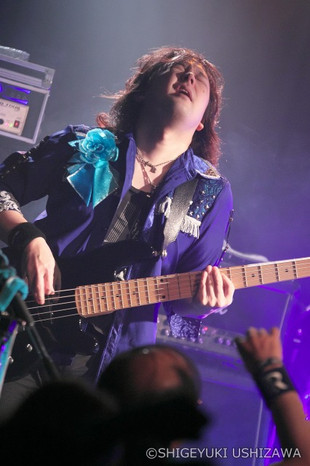

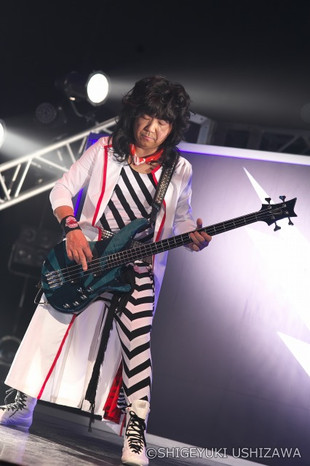

続いて仮谷さん。

続いて仮谷さん。 毎度書いているけど、私は仮谷さんのベース・ソロが好きなのだ!

毎度書いているけど、私は仮谷さんのベース・ソロが好きなのだ!

歪み系のクレイジーなソロもいいんだけど何と言ってもスラップだよね~。

「ヤケクソ」にも似た力強さというか、弾き出したらとにかく引っ込みがつかない「オラオラ感」がタマらないのだ! 千里ちゃんの番。

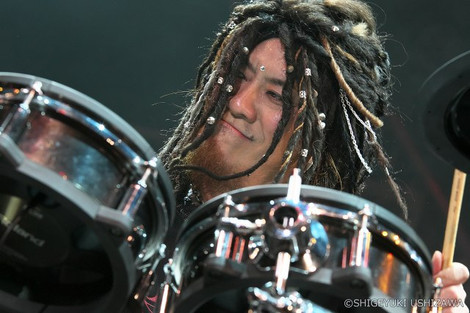

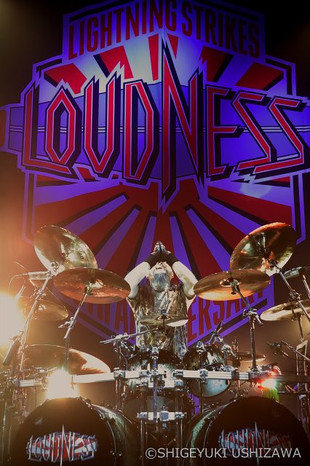

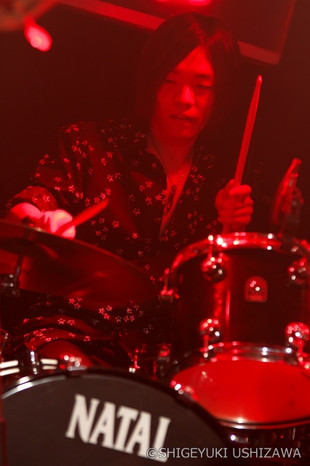

千里ちゃんの番。

ドシャメシャと徹底的に叩き込んだ後は…

Papa JonesもMax Roachもビックリのスティック・トリック!

Papa JonesもMax Roachもビックリのスティック・トリック!

楽しそうにラクラクとムズカシイことをやっている人ってのはホントにカッコよろしいな~。

全員の熱のこもったソロに負けじと密度の濃いフレーズを重ねて第一部を華々しく締めくくった。

全員の熱のこもったソロに負けじと密度の濃いフレーズを重ねて第一部を華々しく締めくくった。 ところで、2015年にオープンしたこのライブハウスは、町田の駅前という絶好のロケーション。

ところで、2015年にオープンしたこのライブハウスは、町田の駅前という絶好のロケーション。

料理もおいしいし、お値段もリーズナブル。

私なんかは、何となく今は無き六本木のSweet Basilを思い出しちゃう。

客席からステージも見やすいし、すごくいいお店だ。

問題は、ウチから遠いのなんのって!

この日、NATALのイベントが終わって八王子から駆けつけたんだけど、町田って八王子から結構遠いのね?そんなことも知らなかった。

車で20分ぐらいかと思っていたらトンデモナイ。

生まれ育った環境から小田急線ってホント人生で数えるほど乗ったことがなくて、慣れないもんだから「メッチャ遠い」と感じているだけなんだけどね。

そう、私は東の人間なんです。

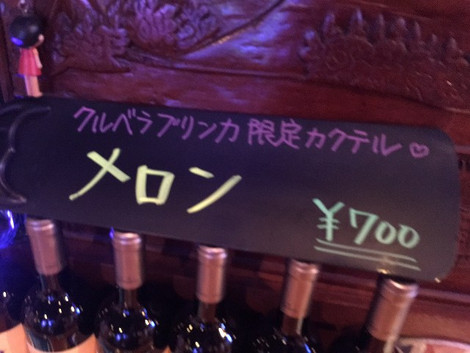

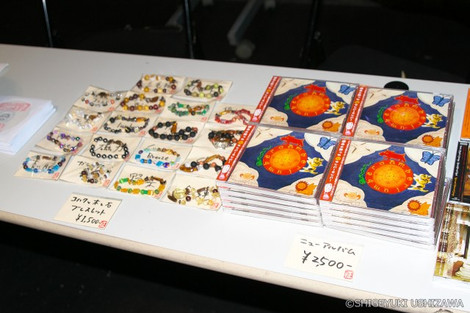

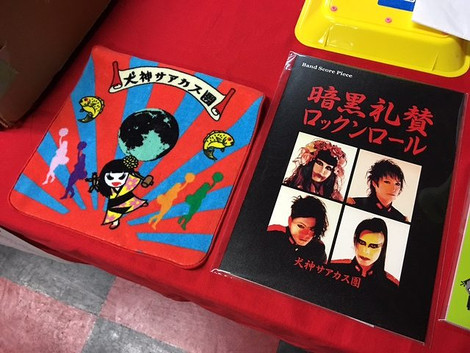

出演者のグッズが各種品よく並んでいた。

第二部がスタート。

第二部がスタート。

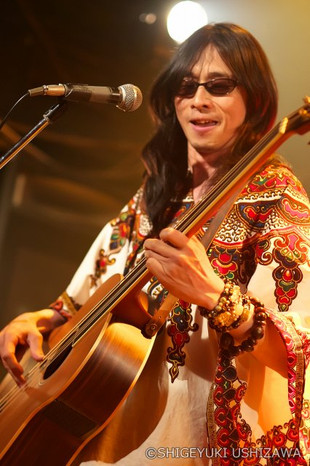

ステージの上にチョコンと座っているのはヒロアキくん。

夏に向かう時合なので、これから「怪談」を一席。

…と、思ったらさにあらず。

…と、思ったらさにあらず。

初めての楽器だったというピアノをソロで披露。

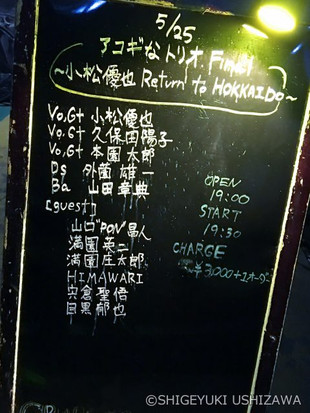

ヒロアキくんの音楽歴が語られ、今日のゲストが紹介される。

ヒロアキくんの音楽歴が語られ、今日のゲストが紹介される。

すると…

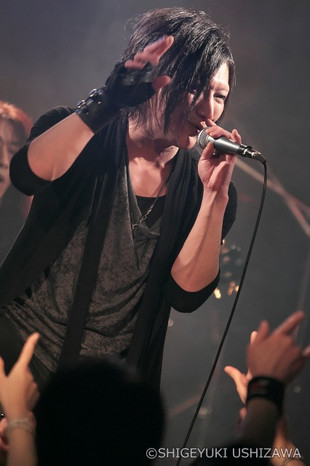

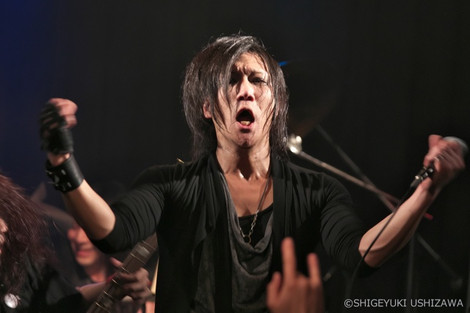

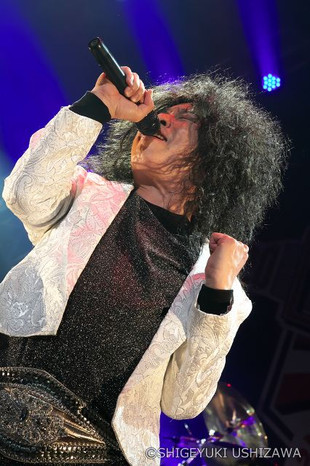

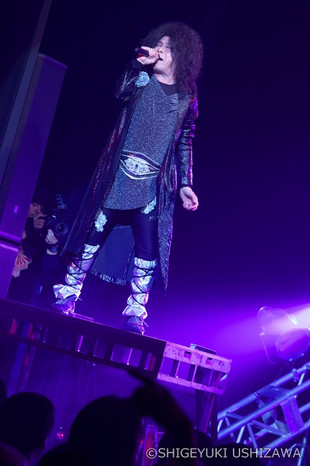

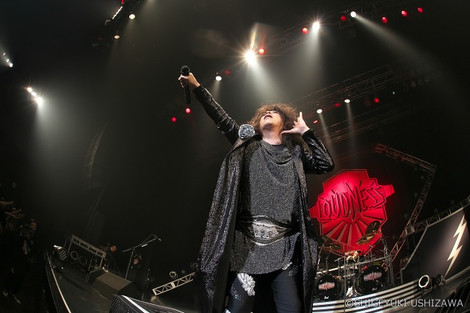

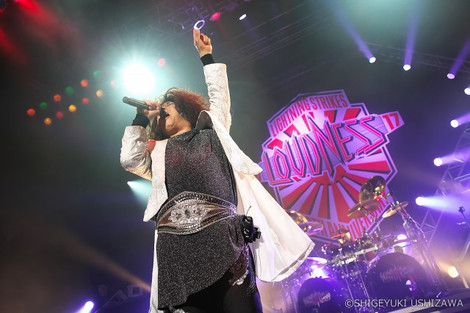

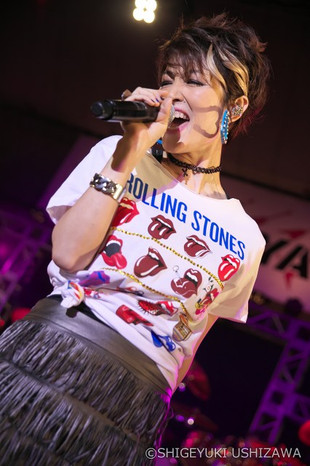

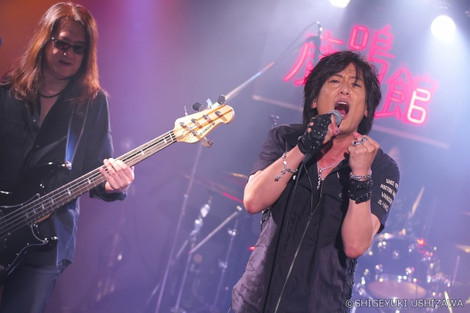

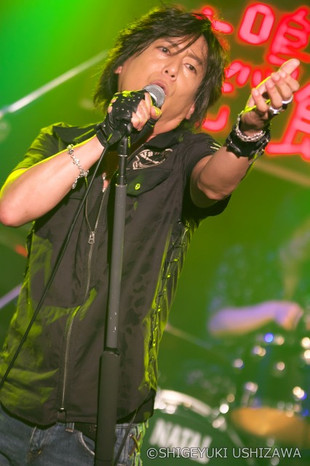

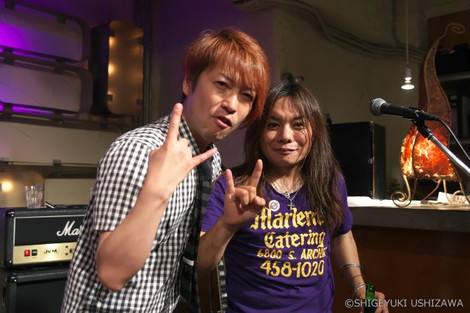

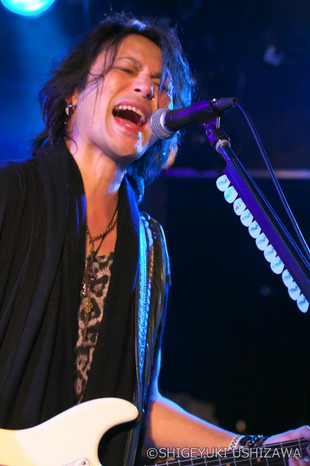

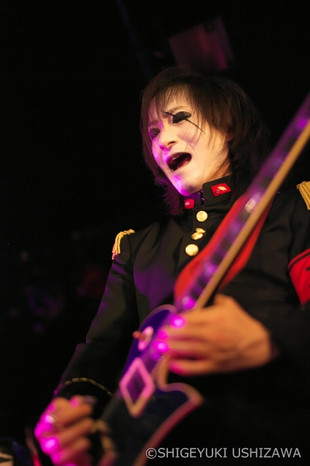

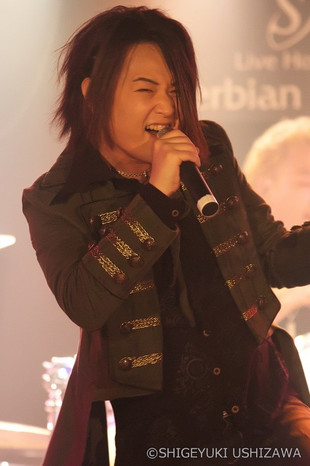

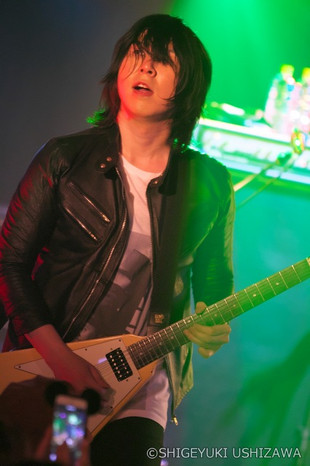

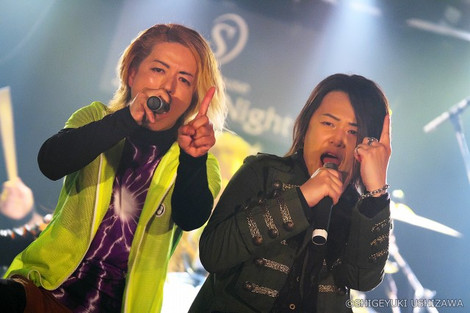

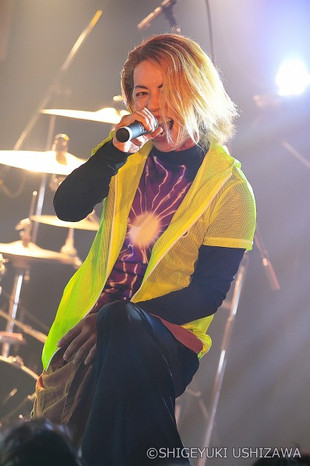

「お誕生日おめでとうございま~す!」とステージ下手奥の階段から二井原実登場!

「お誕生日おめでとうございま~す!」とステージ下手奥の階段から二井原実登場!

まずは1曲。

まずは1曲。

ヒロアキくんが奏でる耳慣れたリフで始まるのは「Kill the King」。

あ、こないだ「♪チャンジャ、チャンジャ」なんて書かなきゃヨカッタな。

そして、これからのプログラムが見事だった。

そして、これからのプログラムが見事だった。

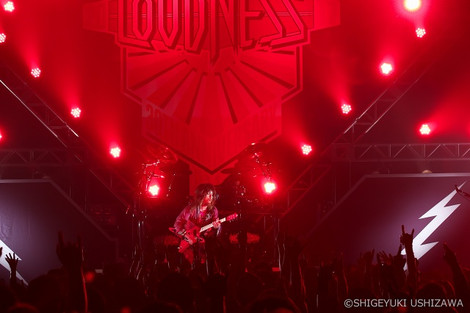

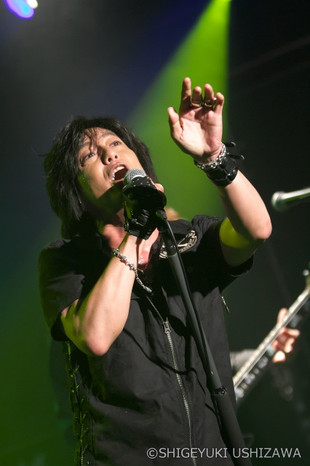

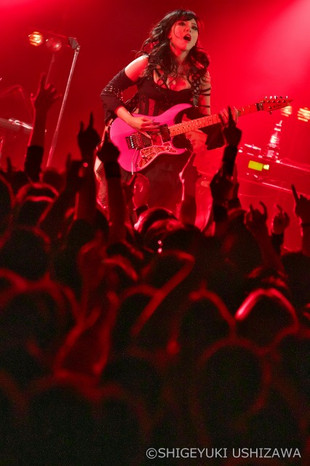

第二部のヒロアキくんは、自分を表舞台に押し上げてくれた偉大なシンガーのサポート・ギタリストに徹したのだ。

忘れもしないMCでは……ナニしゃべったんだっけか?

忘れもしないMCでは……ナニしゃべったんだっけか?

ま、大きな声じゃ言えないが、小さな声じゃ聞こえないんだけど、ヒロアキくんとの出会いを中心にした思い出話が語られた。

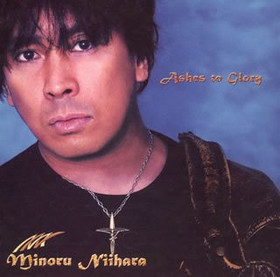

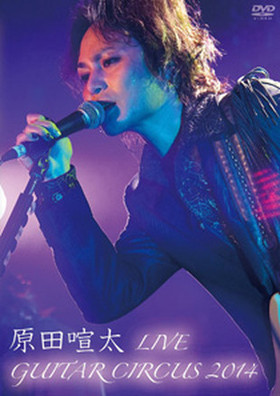

そんな流れを経て二井原さんのソロ・アルバムから1曲。

そんな流れを経て二井原さんのソロ・アルバムから1曲。

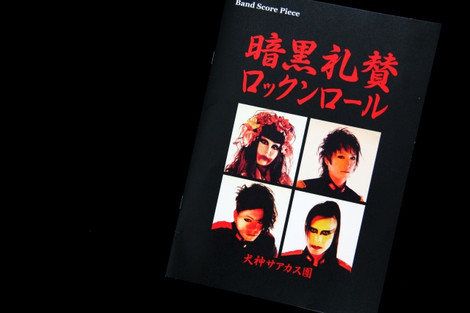

2006年のアルバム『Ashes to Glory』から「Long Live Your Life」。

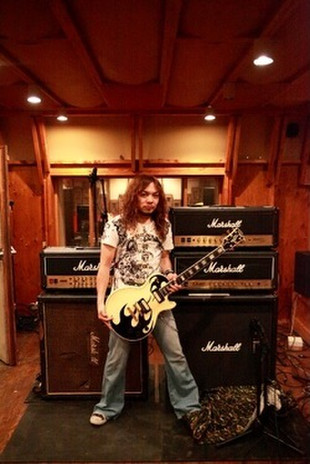

ヒロアキくんはインターネットを通じて二井原さんに発見され…なんて言うとヒマラヤの遭難みたいか…発掘され、このアルバムのレコーディングに参加した。

ヒロアキくんはインターネットを通じて二井原さんに発見され…なんて言うとヒマラヤの遭難みたいか…発掘され、このアルバムのレコーディングに参加した。

しかも、ギターにアレンジにと、アルバム制作の中核をなす全面的な参加だった。

二井原さんによれば「ふたりで作ったアルバム」。

ところが…その昔、LOUDNESSに憧れてギターの練習に励んだヒロアキくん、はじめその雲の上の存在であった二井原さんからのお誘いのメールを頂戴した時、イタズラ・メールかと思ったという。

それから2ヶ月の間ほど果たしてそのメールがホンモノかどうか信じられなかったという。

ヒロアキくんのリードから始まるマイナーなポップ・チューン。

ヒロアキくんのリードから始まるマイナーなポップ・チューン。

改めて音源を聴くと、いい意味でまったく今のヒロアキくんと変わらない。

メロディの歌わせ方が完全にヒロアキくんなのだ。

ホンモノだから当たり前だけど。

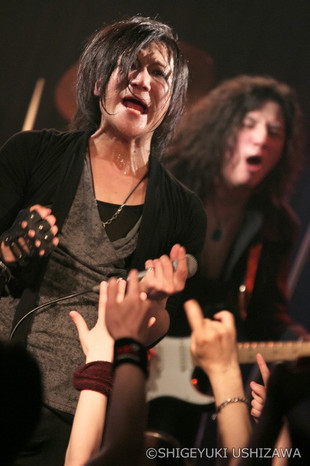

44年ぶりに髪を短くしたという二井原さん。

とってもよくお似合いです。

このルックスから「世界の二井原ヴォイス」が飛び出してくるところが何とも快感だ!

次。

次。

私はコレにはマジでマイってまったよ。

この年齢にして、また音楽のスゴイ部分を目撃してしまったというか…。

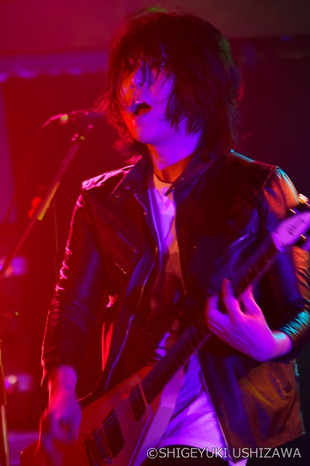

ナニを演ったのかというと、RCサクセションの「スロー・バラード」。

ナニを演ったのかというと、RCサクセションの「スロー・バラード」。

始めのうちは、ま、それなりに「二井原さんの声で鑑賞する日本のロックの名バラード」だったの。

始めのうちは、ま、それなりに「二井原さんの声で鑑賞する日本のロックの名バラード」だったの。

ところが…

サビの「♪悪い予感のカケラもないさ」のパートでホロっと来てしまった。

サビの「♪悪い予感のカケラもないさ」のパートでホロっと来てしまった。

何たる情念!

やっぱりすべての楽器は「声」には叶わない。

私は高校の時に渋谷の屋根裏の狭いスペースで、清志郎さんが目の前でこの曲を歌うのを聴いたが、感動はそれ以上だったな。

二井原さんはご自身のアルバム『歌うたい祭り』の中でNazarethがレパートリーにしていたThe Everly Brothersのバラード「Love Hurts」を取り上げた。

実は、私は以前からNazarethのシンガー、Dan McCaffertyの声と二井原さんの声に勝手に共通項を見出していて、「もし二井原さんが『Love Hurts』を歌ったらカッコいいだろうな」と思っていたので、このチョイスには狂喜した。

Dan McCaffertyの歌を歌える日本人なんて恐らく二井原さんしかいないからね。

もちろん、仕上がりは最高。

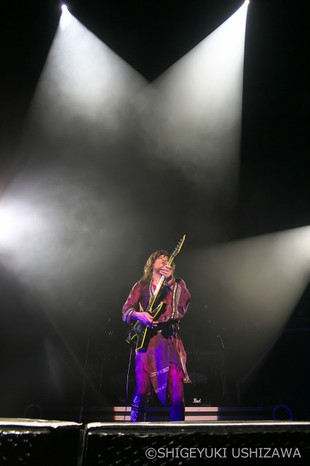

でも、でもですね、この「スロー・バラード」の方がスゴかったかも…。 そして、最後は二井原さんの1989年のアルバム『ONE』から「Let's Get Together」。

そして、最後は二井原さんの1989年のアルバム『ONE』から「Let's Get Together」。

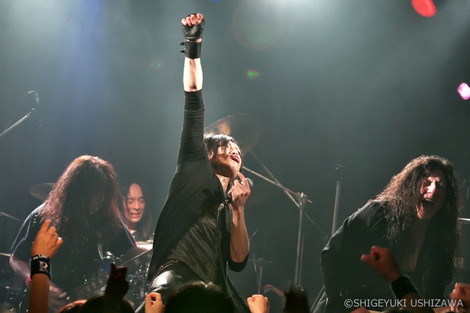

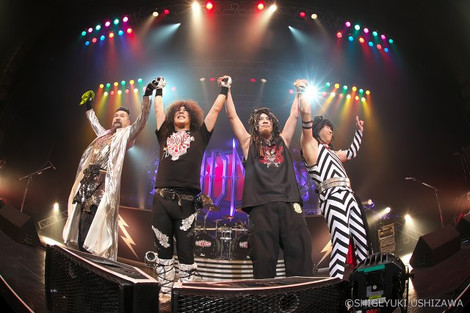

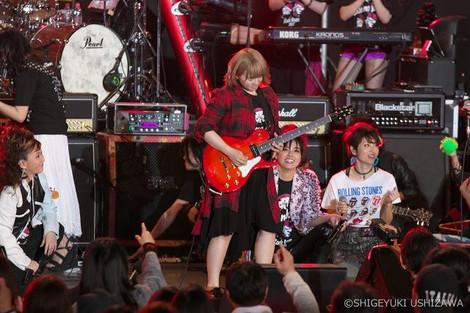

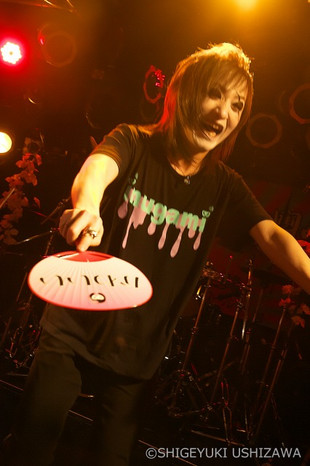

小気味よいシャッフル・リズムに乗ってメンバー全員がハジケ飛ぶ!

小気味よいシャッフル・リズムに乗ってメンバー全員がハジケ飛ぶ!

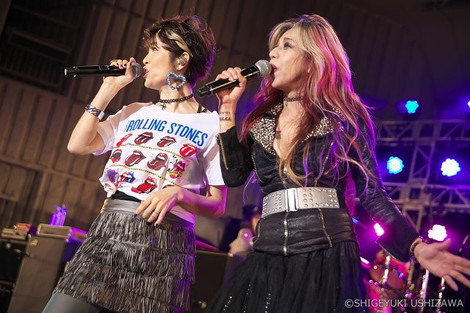

二井原さんとのコール&レスポンス!

二井原さんとのコール&レスポンス!

お客さんもノリノリなのよ!

ヒロアキくんのソロ!

ヒロアキくんのソロ!

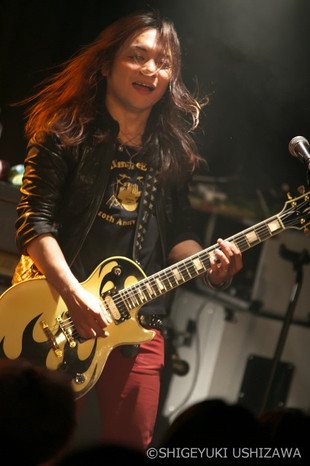

二井原さんからの誕生日の祝福を浴びた素晴らしいプレイだった。 アンコールでは千里ちゃんがケーキを持って登場。

アンコールでは千里ちゃんがケーキを持って登場。

ハイ、吹き消して。

ハイ、吹き消して。

あ~、仮谷さんも!

ケーキを囲んで記念撮影。

イチゴをふんだんにあしらったケーキ。

おいしそう!

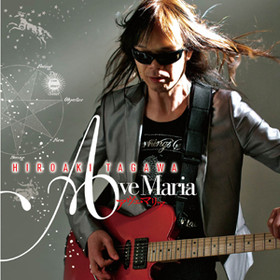

さて、ココで雰囲気を変えて…「Ave Maria」だよ~。

さて、ココで雰囲気を変えて…「Ave Maria」だよ~。

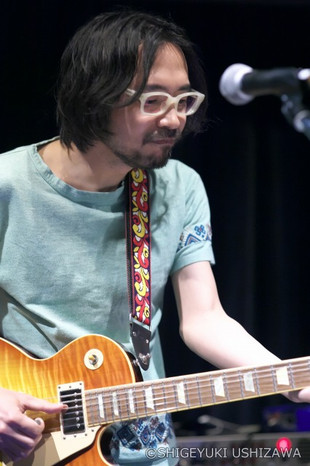

しかし、美しい音だな~。

Marshallのおかげ、なんていうつもりはゼンゼンなくてね。

腕ですよ、腕。

何せメロディの歌わせ方が実に巧みだ。

本当にギターが歌を歌っているみたいだからね。

ソレもコレもMarshallのおかげ…アレ?

とにかくMarshallはヒロアキくんが言いたいことを完璧に代弁してくれるということだ。

私もこんだけヒロアキくんの「Ave Maria」を聴いてるでしょ?

私もこんだけヒロアキくんの「Ave Maria」を聴いてるでしょ?

あるんですよ、やっぱり。

色んな要因でどうしても演奏に濃淡が出て来る。

それでも、もちろんいつでも演奏は水準をはるかに上回るモノだ。

でも今日の「Ave Maria」はピカイチだったね。

一音一音の説得力が違った。

最後は歌モノで〆た。

最後は歌モノで〆た。

Marshall GALAでも演奏してくれた「キミを乗せて」。

やっとこの曲も完全に田川スタンダードになったね。ずっと演奏し続けていくナンバーのひとつだろう。

やっとこの曲も完全に田川スタンダードになったね。ずっと演奏し続けていくナンバーのひとつだろう。

ハイ、お疲れさまでした~!

ハイ、お疲れさまでした~!

ヒロアキくんは超パンクチュアル。

「パンク」じゃないよ。

絶対にダラダラとコンサートをやらない。

アンコールは2曲。

いつでも上演時間をガッチリ監督している。

そういうショウマンシップというかステージ・マナーが好きだ。

お客さんにご挨拶。

お客さんにご挨拶。

満席の場内から惜しみのない拍手や歓声がステージの5人に浴びせられた。

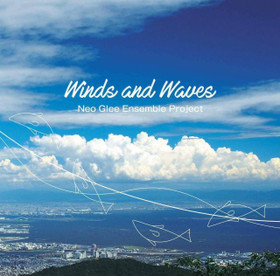

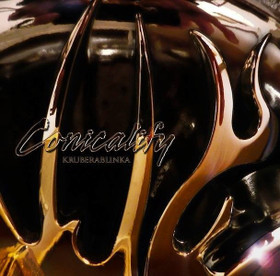

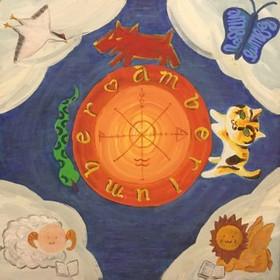

さて、コレは『Winds and Waves』というヒロアキくんの最近作。

さて、コレは『Winds and Waves』というヒロアキくんの最近作。

このアルバムに灘校のグリークラブとの共演が収録されているのはしばらく前にMarshall Blogで紹介したが、ヒロアキくんは作曲家として、またギタリストとして、そうした委嘱作品に取り組むことが多い。

例えば今日の最後に演奏した「キミを乗せて」はMAZDAのイベントのテーマ・ソングだし、かつてはファンキー末吉さんとカラムーチョのテーマ・ソングを演奏したこともあった。

ヒロアキくんはそうした活動によって生まれた作品を集めたアルバムを現在制作中だ。

ヒロアキくんはそうした活動によって生まれた作品を集めたアルバムを現在制作中だ。

バラエティに富んだテーマ・ソングが、まるで遊園地のようににぎやかに1枚のアルバムに収まっている…というコンセプト。

タイトルはどうしよう?というので、「んじゃ、そのまま『Theme Park』ってのはどうよ」と私が提案したら、ホントにそのまま付けやんの。

責任持ちませんよ~!

私が責任を持つのはそのCDのジャケット。

アーティスト写真を撮らせて頂いた。

早速その中の一枚を使って作られたのがこのチラシ。

ナニナニ…レコ発ライブ?

気が早ェな~!

場所は同じまほろ座。

今度はバンドがTAGAWA!

コリャすごそうだな。

町田…遠いけど楽しみです。

ところでその『Theme Park』のジャケット。

ところでその『Theme Park』のジャケット。

写真は私が担当したが、デザインは「下町のひとりヒプノシス」、梅村デザイン研究所が手掛けてくれている。

すなわち、ヒロアキくん―梅村さん―そしてアタシの『Ave Maria』トリオの復活なのよ!

ん~、コレは期待してもらっていいんじゃないかね~。

誰よりも私が一番楽しみにしているんだわ!

田川ヒロアキの詳しい情報はコチラ⇒FretPiano

田川ヒロアキの詳しい情報はコチラ⇒FretPiano

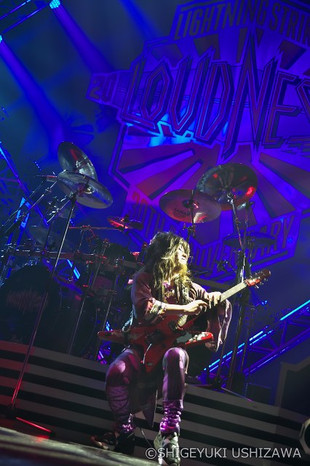

続けて「Heavy Rain Sheds Blood」。

続けて「Heavy Rain Sheds Blood」。

「Edge Of The World」をロング・バージョンで演奏。

「Edge Of The World」をロング・バージョンで演奏。

やっぱりこうしたブリティッシュ・ロックを基調としたサウンドってのはいいね。

やっぱりこうしたブリティッシュ・ロックを基調としたサウンドってのはいいね。

続いてギターのイントロから始まるのは「TEST TUBE」。

続いてギターのイントロから始まるのは「TEST TUBE」。

転調に合わせてめくるめくようなフレーズを繰り出す広美さんのソロ。

転調に合わせてめくるめくようなフレーズを繰り出す広美さんのソロ。

「青い月夜」。

「青い月夜」。

次はアルバム2曲目の「あたし待ってんの」。

次はアルバム2曲目の「あたし待ってんの」。

ここからはゲストのメンバーが順々に入れ替わるバンドのセットになる。

ここからはゲストのメンバーが順々に入れ替わるバンドのセットになる。

「せ~のッ!」でJOEくんが肩に載せた雄太くんを天高く持ち上げる。

「せ~のッ!」でJOEくんが肩に載せた雄太くんを天高く持ち上げる。

新作からのナンバーが続く。

新作からのナンバーが続く。