【春のオガンちゃん祭り 2017】 小笠原義弘×濱口祐自 WITH A SECRET GUEST ON DRUMS!!

今日の『春のオガンちゃん祭り 2017』でお邪魔しているのは汐留のBLUE MOOD。

隣は築地の青果市場、そしてチョット先は築地魚市場。

考えてみれば、ココはロンドンのコヴェント・ガーデンとマンハッタンのフルトン・マーケットが合わさったようなところだな。

あ、…出ちまった、フルトン・マーケット。自分で出したんだけど。

そんじゃ今日はまずニューヨークで脱線させて頂くよ。

私にしては珍しいアメリカ・ネタだよ。

私はね、ニューヨークは大好きなの。

私はね、ニューヨークは大好きなの。

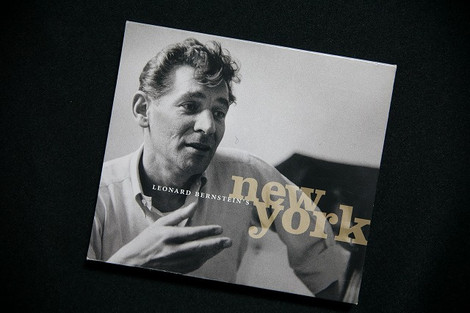

下は1996年に初めてニューヨークへ行った時、タイムズスクエアのVirginで買った『Leonard Berstein's New York』というコンピレーション・アルバム。

リリースされたばかりで店先にドカンと平置きされていた。

レナード・バーンスタイン…イヤ、ここからは「レニー」と呼ばせて頂きますよ、ミスター・バーンスタイン。

このアルバムは、レニーが手掛けたニューヨークを舞台にしたミュージカル、『On the Twon(踊る大紐育)』、『Wonderful Town(日本未公開)』、『ウエストサイド物語』等の代表曲をコンパイルしている私の大の愛聴盤。

コレで知ったのだが、『Wonderful Town』の挿入曲で「What a Waste(何たるムダ)」というのがある。

成功を夢見てニューヨークにやってくる若者を諭す歌だ。

これが実にいいんだな。

「故郷へ帰りなさい。西へ戻りなさい!お前が元いたところへ帰りなさい!一体どうしてオハイオを捨ててきたんだ?」と始まる。

おもしろい曲なので歌詞をチョット訳してみようか?

「目を輝かせたキミのようなたくさんの若者が毎日街にやってくる。

天下を取るんだと言ってね。

ピューリッツァー賞を獲るんだって言ってね。

でもヒドイもんだよ。みんな厳しい現実にビックリしているよ。

結果は…トムもそうだった、ディックもそうだった。

そして私もそうだった…っていうのが関の山だ…」

とここから成功を夢見てニューヨークへやってきた若者の経験談が始まる。

「ダルースの生まれながらの作家。

7歳で本を出した天才タイプだ。

学校では演劇の台本を書き、新聞を作っていた。

もちろん学校は主席(summa cum laude)で卒業…でも、そんなことはどうだっていいこと。

ニューヨークにやってきた。

出版社のスタッフで働かせてもらった。

チャンスと言えばそれだけさ。

それからいうもの私は一言も書いていないよ。

何たるムダ!(What a waste!)

何たる時間と金のムダ!」

自分のことだったんですな。

「デトロイトの素晴らしいアーティスト。

ピカソが驚いた。

フランスに渡ってベレー帽を買った。

モンマルトルに住んでガッチリ勉強した。

ニューヨークにやってきた。

個展を開いた。

ケチョンケチョンに叩かれた。

今ではバスの中の歯磨き粉の広告のデザインをやってるよ!

何たるムダ!

何たる時間と金のムダ!」

おもしろいナァ、もうチョット付き合って!

「ケープ・コッドの若者は漁師の家の出だ。

よく通るバリトン・ヴォイスの素晴らしい歌手。

ボートを借りて練習したけど、チャンとした歌の勉強がしたくて仕方ない。

ニューヨークにやってきた。

オペラをやるためだ。

望み通り『リゴレット』を歌った。

今はフルトン・マーケットで『さかな、さかな~!』って叫んでるよ。

何たるムダ!

何たる時間と金のムダ!」

ココでフルトン・マーケットが出てくる。

一度見に行ったけどエラクにぎやかだったナァ。

ところでこういう物語調の曲ってのは日本人は不得手だよね。

ま、音楽と物語の融合ということで言えば日本は浪曲という強力なエンターテインメントがあるけどね。

それと、ロンドンもそうなんだけど、自分たちの街を賛美する歌。日本はまったくコレに弱い。

日本では大阪の人たちは比較的そういう曲を好むけど東京勢は…「東京ワッショイ」ぐらいか?

ま、コレもね、関東大震災と東京大空襲がなければ「東京の唄」ってのがもっとあったのかも知れないよ。

東京だけじゃなくて「♪鬼無里~、鬼無里~」なんて歌があってもいいと思うんだけどね。

もうチョット…レニーと言えば、『ウエスト・サイド』。

無理して『エレミア』や『不安の時代』なんて交響曲も聴いてはいるけど、やっぱり『ウエスト・サイド』。

大ゲサではなくて、人類にとって『ウエスト・サイド物語』の曲たちよりいい曲を作ることは不可能だと私は考えている。

レニーの生きた時代に生まれてラッキーだった。

で、「多分」なんだけど、先日佐渡裕さんを高円寺でお見かけした…ような気がする。

一度だけオーチャードで佐渡さんが棒を振るのを観たことがある。

演目はショスタコーヴィチの「交響曲第5番」と「ウエストサイド」のメドレーだった。

カッコよかった。

佐渡さんはレニーの最後のお弟子さんだ。

もひとつ、1967年11月、小澤征爾が指揮をする武満徹の「ノヴェンバー・ステップス」の初演をカーネギー・ホールで聴いたレニーは「なんと強い音楽だ。人間の命の音楽だ」と目に涙をためて語ったという。

私はね、死ぬまでにとにかく少しでも多くの色んないい音楽を聴きたいと思ってこんなことをしてるんですわ。

実際、面白いし。

でもね、年寄りはやっぱりダメ。死んでいくだけだから。

ミュージシャンもリスナーもとにかく若いうちに色んな音楽を聴いておくべきだよ。

「What a waste!」なんてことにならないようにね。

そう思ってこんなことを書いているの。

内容があるような、ないような変なオープニング・トークでした。

さて、本題。

さて、本題。

この日のことは、もちろんオガンちゃんから事前に情報をもらっていたんだけど、正直ナニをどういう風にやるコンサートかあまり要領を得ないでいた。

でも、オガンちゃんが演奏するならなんだっていい音楽にキマっているので、安心して出かけて行った。

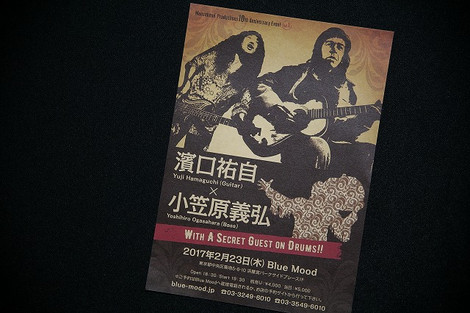

ライブの見出しはオガンちゃんと「濱口祐自」という人。それに謎のドラムのゲスト。

どうなってるんだろう…謎の出演者を含む下のチラシの三人が一緒に演奏するというこか?

イヤ、やっぱり不安になって来た!

で、行ってみた。

で、行ってみた。

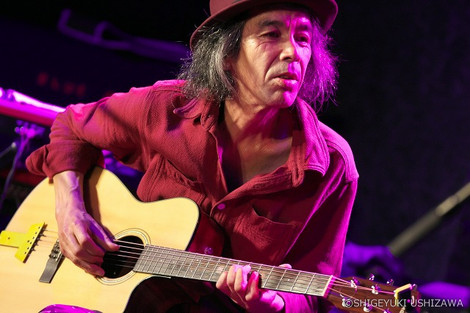

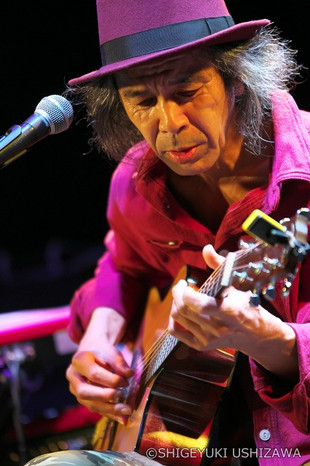

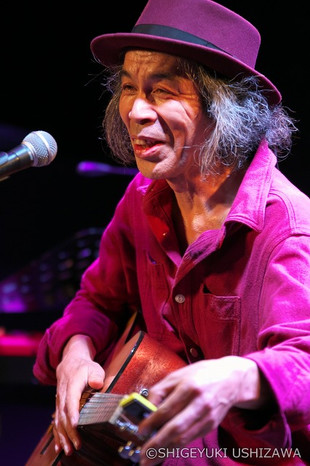

ショウがスタートすると、まずは濱口祐自がソロでステージに上がった。

そういうことか…。

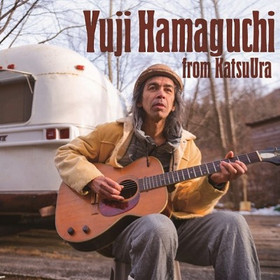

濱口さんは2014年、還暦を前に久保田麻琴さんのプロデュースによる『From KatsuUra』でメジャー・デビューした話題のフィンガー・ピッカーだ。

濱口さんは2014年、還暦を前に久保田麻琴さんのプロデュースによる『From KatsuUra』でメジャー・デビューした話題のフィンガー・ピッカーだ。

「KatuUra」とは和歌山の勝浦のこと。

「KatuUra」とは和歌山の勝浦のこと。

濱口さんは那智勝浦で生まれ育ち、80年代にはマグロ漁船に乗ってパプア・二ューギニアへ遠洋漁業に行き、その後様々な職業に就き、ドイツやフランス等でストリート・ライブを展開し、そして音楽の表舞台に現れた。

那智の滝って社員旅行で行ったな~。カッコいい滝だった。

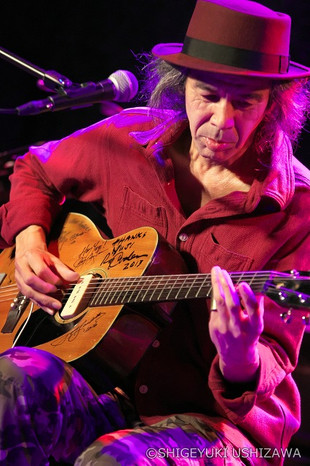

で、この濱口さんが最高だったの!

時折Marshall Blogで触れることがあるが、私は以前の勤め先でアコースティック・ギターの仕事に携わったことがあったが、アコースティック・ギター・ギター・ミュージックを自発的に聴いたりすることはまずもってないんだよね。

無理して言えば、Doyle DykesとかSteven KingとかGuy Van DuserとかPete HuttlingerなんかのCDをホントに時々引っ張り出してきて聴くぐらい。

ところが、濱口さんと来たら!

思いっきり自然にギターの音が耳に入って来てグイグイと引き込まれてしまった!

まずはボトルネックを使った土臭いプレイ。

まずはボトルネックを使った土臭いプレイ。

「Rollin' and Tumblin'」かな?

「Amaging Grace」のアレンジが素晴らしい!

ブルースものをフィンガー・ピッキング・スタイルで…。

ブルースものをフィンガー・ピッキング・スタイルで…。 深みのある歌もとてもいい感じだ。

深みのある歌もとてもいい感じだ。

濱口さんの魅力は音楽だけではない。

濱口さんの魅力は音楽だけではない。

「すまんのう。弦が切れてしもたのう。弦が切れてしもた。エライ、すまんのう。」…口で真似することもできないのに、文字で表現することなど到底かなわないが、濱口さんの語り口は今まで耳にしたことがないものだった。

特段おもしろいことをしゃべっているワケではないのだが、殺人的におもしろい!

「那智弁」とかいうのかどうかは知らないが、関係者の方にお聴きすると、濱口さんの言葉は那智勝浦のごく限られたエリアでしか使われていない方言なのだそうだ。

独特の口調があまりにも楽しい。

この方言も含めて、会った瞬間にグッと人の心を惹きつける強力な何かを持っていらっしゃるのだ。

そして、一旦音楽を奏でるとコレが底抜けに美しい。

レパートリーもすこぶる魅力的で、ケルト風にアレンジした日本の童謡や、サティの「ジムノペディア」のフィンガー・ピッキング・バージョン等々、次にナニが出てくるかが本当に楽しみなのだ。

レパートリーもすこぶる魅力的で、ケルト風にアレンジした日本の童謡や、サティの「ジムノペディア」のフィンガー・ピッキング・バージョン等々、次にナニが出てくるかが本当に楽しみなのだ。

濱口さんのステージの最後に例の謎のゲスト・ドラマーが登場。

濱口さんのステージの最後に例の謎のゲスト・ドラマーが登場。

そのドラマーとはYonrico Scott。

この人のこと後で詳しく紹介する。

曲は濱口さんアレンジの「Caravan」。

曲は濱口さんアレンジの「Caravan」。

あのDuke Ellingtonとエリントン楽団のトロンボーン奏者、Juan Tizolの共作の有名な「Caravan」。

この濱口さんのアレンジがメッチャかっこいい。

この濱口さんのアレンジがメッチャかっこいい。

そして、つけ入るスキのない完璧なプレイ!

最高にスリリングな「Caravan」だった。

最高にスリリングな「Caravan」だった。

もっと聴きた~い!

当日、濱口さんはラインでアコースティック・ギターを鳴らしていたが、Marshallのアコギ・アンプ、AS100Dを紹介したところ大きな興味を示して頂いた。

当日、濱口さんはラインでアコースティック・ギターを鳴らしていたが、Marshallのアコギ・アンプ、AS100Dを紹介したところ大きな興味を示して頂いた。

日本のアコギに関するPAはライン天国だが、海外は違うからね。

アコギ・アンプを使うのがスタンダードだ。

その理由は音にパンチ力が出て、手元で音が作れるから。

さっそくこの日の一週間後にAS100Dを濱口さんにお使い頂くチャンスがあったのだが、コチラがつかずやむなく断念。

近々、AS100Dで濱口さんのステキなギター・サウンドを耳にすることを期待している。

濱口祐自の詳しい情報はコチラ⇒Official facebook

濱口祐自の詳しい情報はコチラ⇒Official facebook

そして、ステージは次の展開に進む。

そして、ステージは次の展開に進む。

冒頭、トーキング・ドラムを奏でながら登場したのはさっき濱口さんと共演したYonrico Scott。

今度はYonricoのバンドの出番だ。

アンプは当然EDEN。

アンプは当然EDEN。

キャビネットはいつものD410XSTだが、上に乗っているヘッドの様子がチト違う。

今日オガンちゃんはTERRA NOVA TN501を使用。

今日オガンちゃんはTERRA NOVA TN501を使用。

コレで500W。

現在ヒット中のEDENのアンプ・ヘッド。

オガンちゃんはこの日初めて使用したが、すぐに自家薬籠中のモノにしていた。

さすが!

YonricoはThe Derek Trucks Bandのドラムスを長きにわたって務めている。

YonricoはThe Derek Trucks Bandのドラムスを長きにわたって務めている。

他にもStevie Wonder、Whitney Houston、Sammy Davis Jr.、Aretha Franklin、Buddy Guyらと共演してるスゴ腕ドラマー。

昨年『Life of a Dreamer』というアルバムをリリースしたばかりだ。

昨年『Life of a Dreamer』というアルバムをリリースしたばかりだ。

ショウはそのタイトル曲でスタート。

フュージョン・タイプの16ビートのワルツ。

フュージョン・タイプの16ビートのワルツ。

オガンちゃんのダイナミックなベース・ラインが気持ちいい!

続いてはFreddie Hubbardの「Povo」。FreddieのCTI時代の作品、『Sky Dive』のオープナーだ。

続いてはFreddie Hubbardの「Povo」。FreddieのCTI時代の作品、『Sky Dive』のオープナーだ。

プロ・ミュージシャンに向かって失礼なんだけど、しっかし向こうの人って歌ウマいよな~。

昨年亡くなったB.B. Kingに捧げて「The Thrill is Gone」。

何でも「Yonricoは歌って叩けるドラマーが夢だった」そう。

「その夢がようやくかなった!」なんて喜んでいたけど、普段歌ってないの?ウソでしょ?!

コルトレーンの急速マイナー・ブルース「Mr. P.C.」。

コルトレーンの急速マイナー・ブルース「Mr. P.C.」。

オガンちゃんはこの曲はChris Duarteのところで演っているハズ。

「P.C.」とは50年代のジャズの黄金期の低音域を支えた偉大なベーシスト、Paul Chambersのこと。

オガンちゃんの4ビートもまたよき哉。

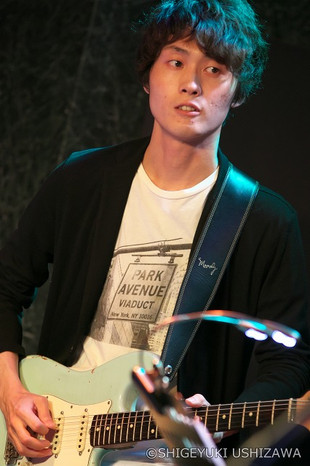

ピアノがすごくヨカッタ!

ピアノがすごくヨカッタ!

まだ相当若いだろうに、カッコいいフレーズがジャンジャン出てくる!

一曲はさんで「Red Baron」。

一曲はさんで「Red Baron」。

オガンちゃんによるとYonricoはBilly Cobhamが好きなんだって。

さっきのFreddieの『Sky Dive』のドラムスもCobhamだ。

この後、「Stratus」が出てこなければいいのだが…。

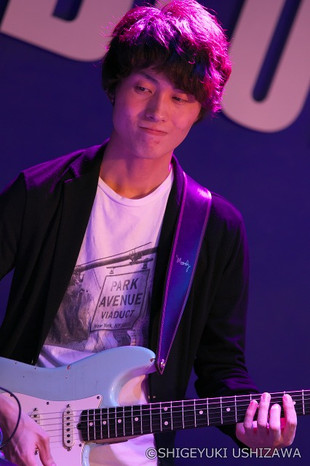

いつになく真剣っぽいオガンちゃん…に見えるが至って普通。

いつになく真剣っぽいオガンちゃん…に見えるが至って普通。

もうアメリカ人が繰り出すリズムは完全に吸収しちゃってるから!

今度は「Red Clay」。

今度は「Red Clay」。

Yonricoさん、CobhamというよりFreddieファン?

Freddie Hubbardといえば当然ハードバップ期からつい最近までジャズ界を代表し続けた「オレが、オレが系」の名トランぺッターだったが、2008年に鬼籍に入ってしまった。もう10年近く経つのか…。

Freddieって作曲家としても一流で、このジャズ・ロックの代表曲の他にもカッコいい曲を結構残してるんだよね。

カリプソ・メロディの「Breaking Point」とかVSOPで有名な「One of a Kind」とか。

Blue Noteに名盤がたくさんあるけど、ヘソ曲がりな私は1969年のドイツのMPS盤、『The Hub of Hubbard』が大好き。だって気持ちいいんだもん!ものすごいドライブ感でさ。

まさにジャズのスピード・メタル!

ああ、Freddieで思い出してしまった。

最近見かけなくなったけど、よく「クマさん」というスキンヘッドで着物を着たオジちゃんがよくテレビに出ていたでしょう?

「ゲージツ家」の篠山勝之さん。

この人、吹けないんだけど趣味でトランペットをやっていて、ポケット・トランペットという小さなトランペットを持って歩いていた。

海外のジャズ・フェスティバルかなんかで、それを見つけたある黒人がクマさんに近寄ってきて、「キミ、トランペットをやっているのかい?」と尋ねた。

「まぁな…」と答えたクマさん。

その様子を遠巻きに見ていたお付きの人が後でクマさんにこう訊いた「クマさん、あの人を知っているんですか?」。

「いいや、知らネェんだよ。ラッパやってんのかって訊いてきたんだよ」と答えたクマさんに向かってそのお付きの人が言ったのは、「『知らない』って、あなた、あれフレディ・ハバードですよ!」

「エエッ?! バカ、それを早く言え!」

と驚いたという話を聞いたことがある。

この曲は例のニュー・アルバムでも取り上げていてギターがハードにテーマをキメている。

「Footprints」も出てきたよ!

「Footprints」も出てきたよ!

なんかいいね~、60年代から70年代のかかりぐらいのレパートリーで固めるジャズも!

Yonricoの指示をうかがう三人。

Yonricoの指示をうかがう三人。

実は、リハーサルが大変だったのよ。

かなり細かいところまでYonricoが指示を出すので、言葉の問題もあって緊張の連続だったの。

オガンちゃんはまったくいつも通りだったけど…。

でも、そのYonricoの様子は「とにかくいい音楽を作るんだ!」という気魄に満ち溢れたものだった。

いつも思うんだけど、外人と日本人のミュージシャンの大きな違いのひとつとして、外人はまず「音楽」。ナニがあってもなくても自分の「音楽」を作ることを優先する。

反対に日本人は、まず「楽器」(「音」と言ってもいいかもしれない)が先に来ているような感じがするナァ。

外人は楽器に無頓着というワケではなくて、「楽器なんか後からついてくる」…というか、どんな楽器でも自分流に鳴らしちゃうんだよね。

プロなんだから音がよくて当たり前。そこからどういい音楽を作るか?あるいは聴き手を楽しませるか…コチラの圧倒的に重点が置かれているような印象をいつも受ける。

オリジナル曲をはさんで、あ~出てしまった…「Stratus」!

今日はオガンちゃんがこの延々と続く同じベース・ラインを弾くのか!

もう「耳タコ」状態の「Stratus」だけど、コレはすごい演奏だったな。

もう「耳タコ」状態の「Stratus」だけど、コレはすごい演奏だったな。

「♪デドデドドデデド」と百万回ぐらい弾くオガンちゃんもまたよき哉。

「♪デドデドドデデド」と百万回ぐらい弾くオガンちゃんもまたよき哉。

TERRA NOVA、音いいわ~!

アンコールには濱口さんも迎え入れてのブルース・セッションだった。

アンコールには濱口さんも迎え入れてのブルース・セッションだった。

またココでもYonricoが渋いノドを披露。

またココでもYonricoが渋いノドを披露。

ホントに楽しそうに歌っていたよ。

濱口さんはディストーションをカマしてのブッ飛びプレイ!

こんなんオガンちゃんじゃなきゃ務まらんね。

こんなんオガンちゃんじゃなきゃ務まらんね。

いつもながらのオガンちゃんの最高のリズム・パフォーマンスだった!

小笠原義弘の詳しい情報はコチラ⇒DANCIN' FUNKY BASS!!!