NEW AGE REVOLUTION <後編>~mintmintsの巻

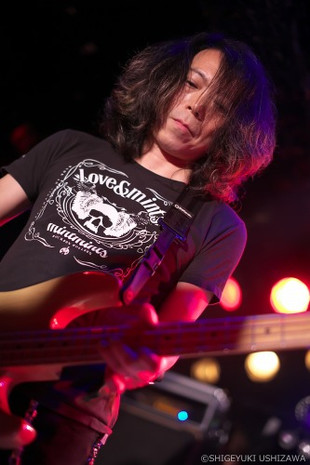

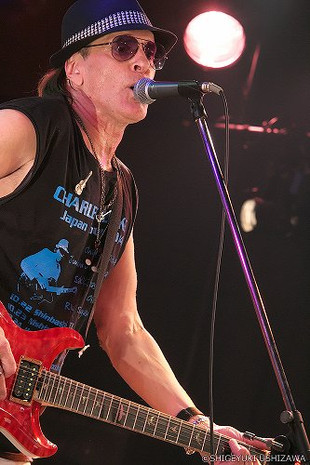

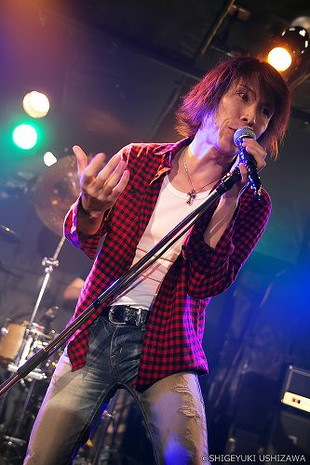

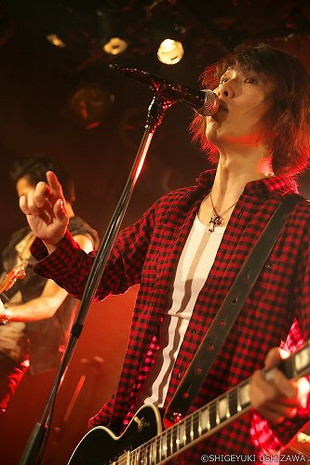

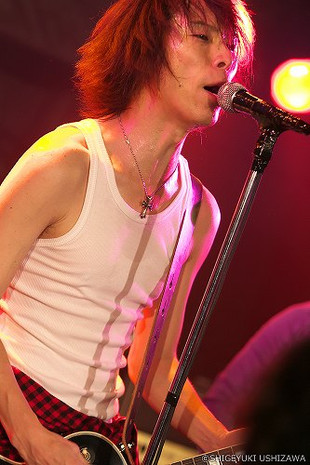

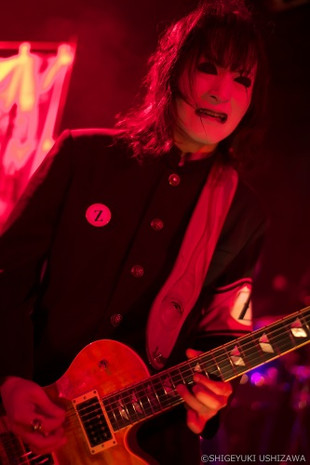

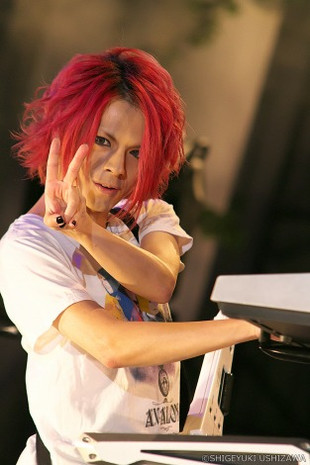

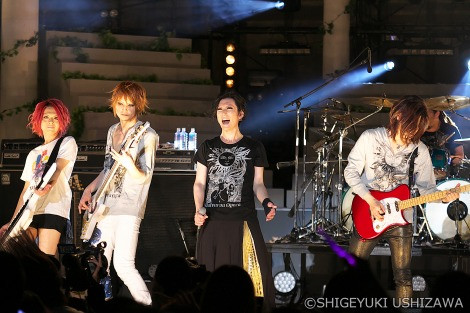

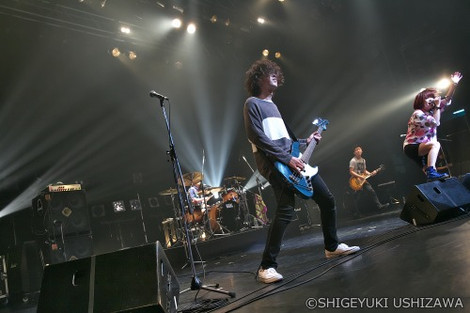

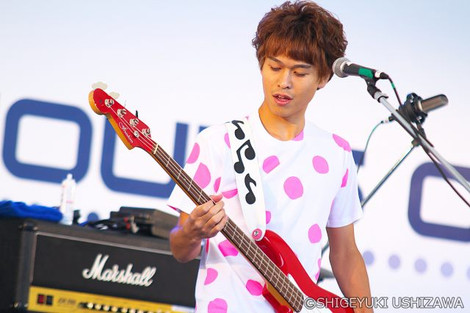

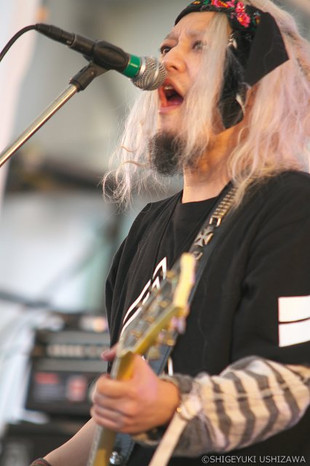

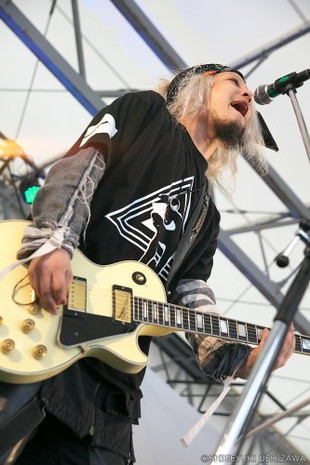

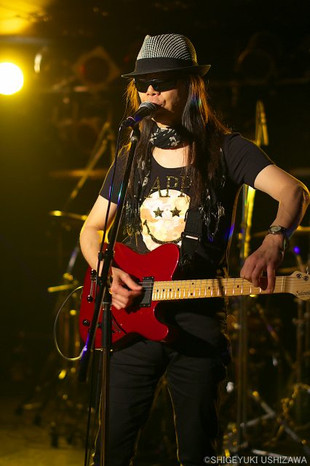

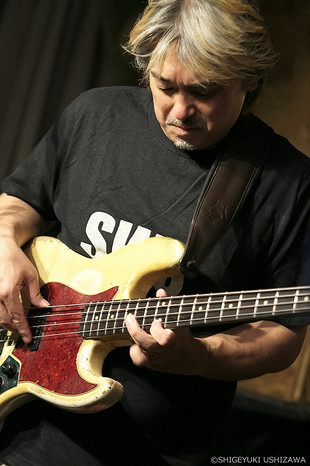

さて、『NEW AGE REVOLUTION』の後半はmintmintsの出番!

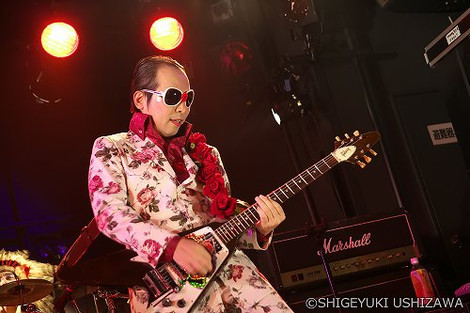

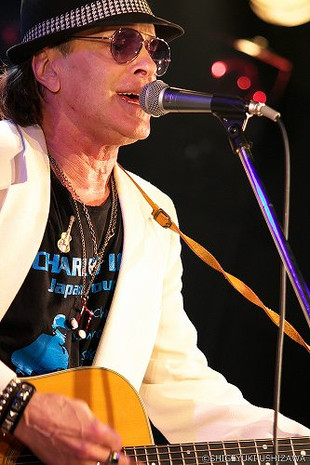

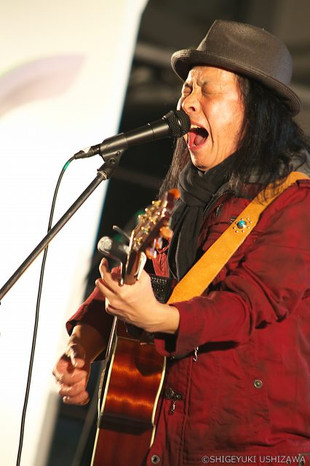

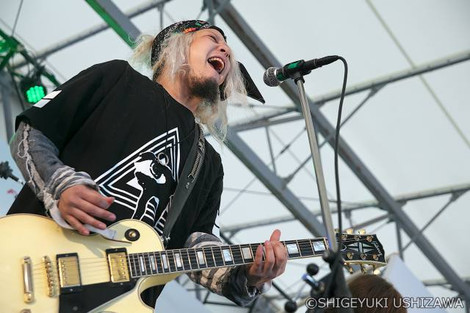

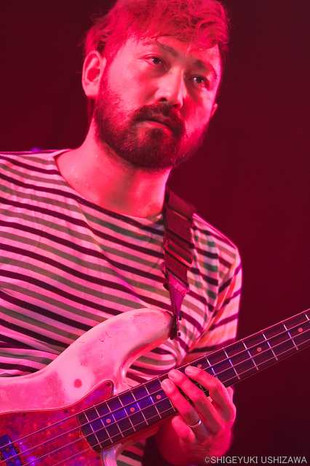

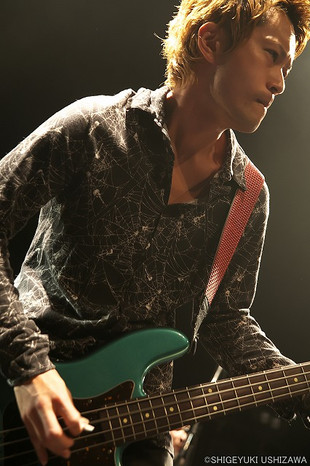

ニュー・アルバム『Hell Train』をリリースしたばかりの気合に満ち溢れたステージ!

ニュー・アルバム『Hell Train』をリリースしたばかりの気合に満ち溢れたステージ!

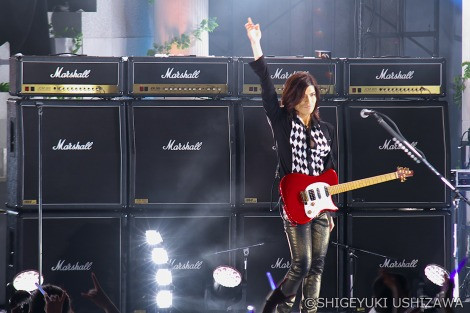

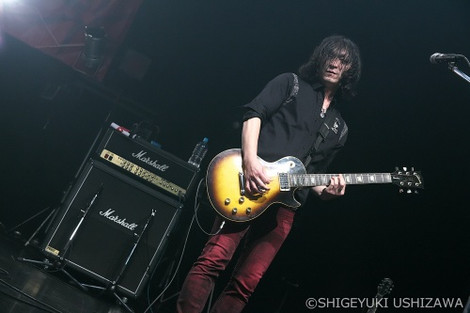

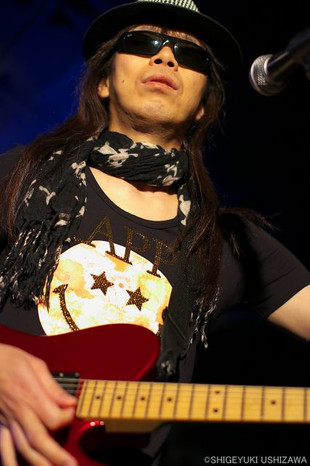

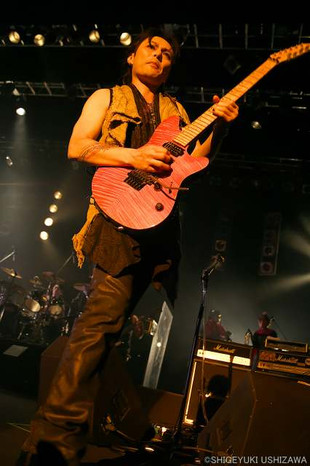

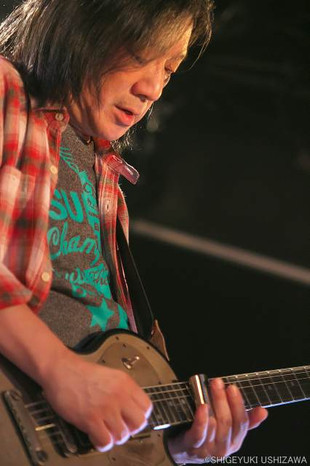

今日は全部Marshallでオジちゃん、ホクホクよ~!ま、そういうところへ選って来てるんだけど…。

今日は全部Marshallでオジちゃん、ホクホクよ~!ま、そういうところへ選って来てるんだけど…。

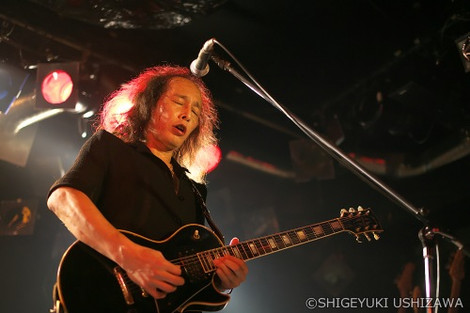

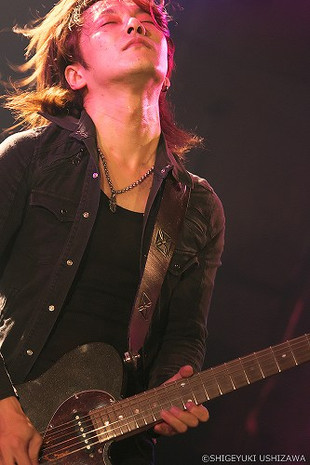

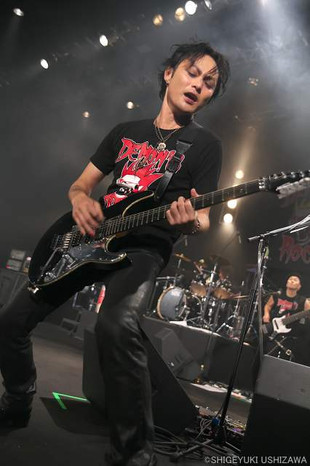

やっぱりJVM410H。キャビネットはDave Mustineのシグネチャー1960BDMだ。

やっぱりJVM410H。キャビネットはDave Mustineのシグネチャー1960BDMだ。

ま、要するにお二方ともいつもとまったく同じバックライン。だからいつもとまるっきり同じ音。

ま、要するにお二方ともいつもとまったく同じバックライン。だからいつもとまるっきり同じ音。

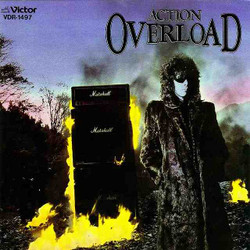

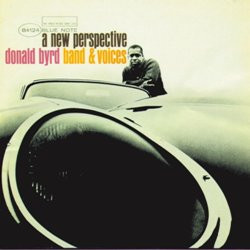

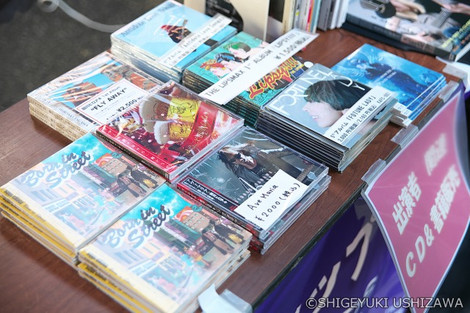

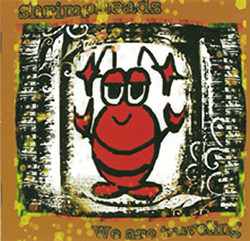

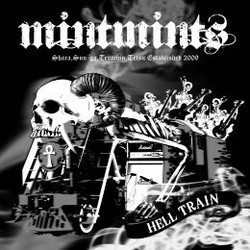

これが9月にリリースされた最新作『Hell Train』。

これが9月にリリースされた最新作『Hell Train』。

Marshall Blogで何度か触れているようにウチの社長のJonathanはmintmintsがお気に入りで、このアルバムもシッカリ持ってる。

ジャケットにJVM2のハーフスタックが描かれているでしょう?ロゴは「Marshall」ではなくて「Mintmints」になってるのね。

社長はちゃんとコレに気づいてSHARAさんに「気に入った!」ってメールしてた。仲良しだからね、あの二人。で、SHARAさんも「Special Thanks」でキチンを敬意を表している。

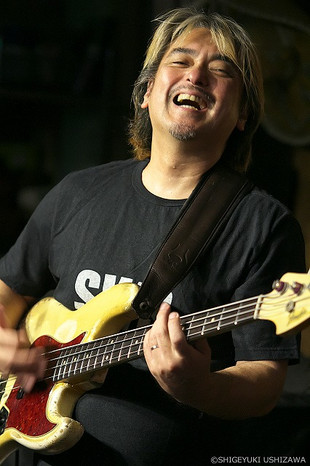

また中の写真がいいんだな~。誰が撮ったのかというと、オレだ、オレだ、オレだ~!

エエイ、ついでに自慢してやれ!

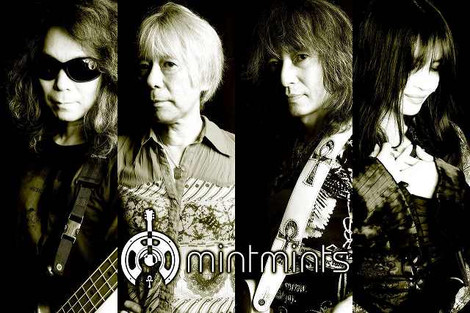

mintmintsというとよく見かけるポスターにもなったこの写真…これもワタクシめが撮らせて頂きましたんよ。SHARAさん、いつもありがとうございます~!

自慢タイム終わり。だんだんあからさまになってきてゴメンね。

自慢タイム終わり。だんだんあからさまになってきてゴメンね。

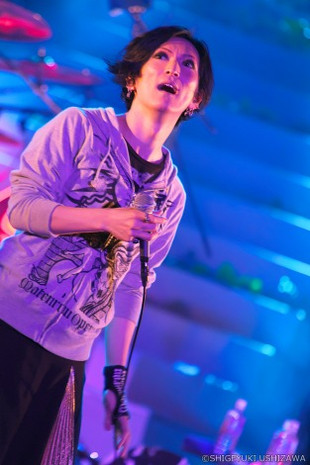

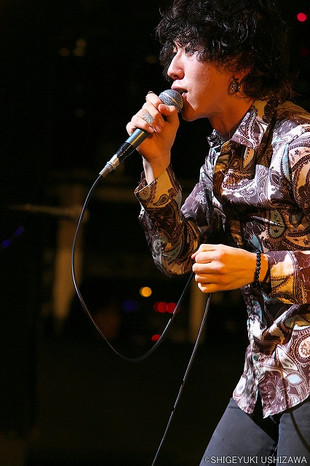

さて、1曲目は『Hell Train』から「Aladdin」。

アルバムはこの曲の前に「Dark Aladdin」と名付けられたコワイ雰囲気の短いサウンド・コラージュが収録されていて、今回はオープニングSEでそれが流された。

アルバムはこの曲の前に「Dark Aladdin」と名付けられたコワイ雰囲気の短いサウンド・コラージュが収録されていて、今回はオープニングSEでそれが流された。

SHARAさんは元来そういうものがあまりスキではなかったが、ハタとひらめいてメンバーに相談した。みんなに断られるかと思ったらみんなノリノリだったという特別編だ。

その不気味なサウンドから急転直下、錐揉み飛行で「Aladdin」が飛び出してくる。

けたたましい、上下する電子音のイントロからいかにもmintsらしいメロディが飛び出してくる。

けたたましい、上下する電子音のイントロからいかにもmintsらしいメロディが飛び出してくる。

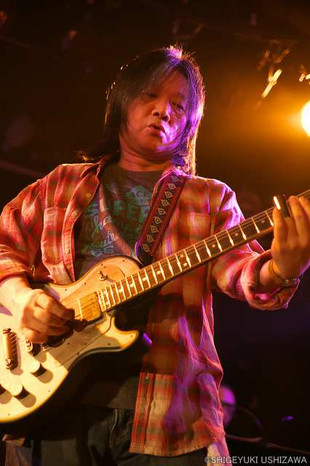

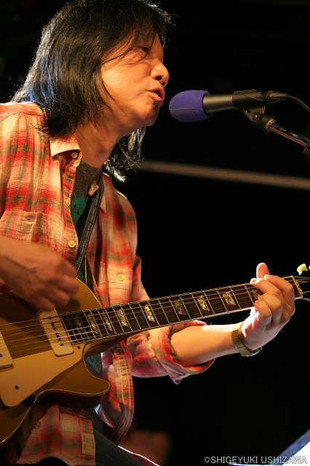

何といってもこの曲を強く印象付けているのは大サビのギターのオクターブのすさまじいグリッサンドだろう。コレは一度聞いたら忘れないよ。ライブではもちろんのプレイを完璧に再現している。

2曲目は『Love & Mints』から「Everyday」。

2曲目は『Love & Mints』から「Everyday」。

SHARAさんのMCをはさんで「Five Years」。もちろんDavid Bowieのアレじゃないよ。

『Hell Train』から。

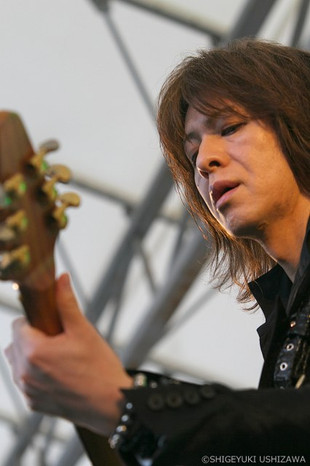

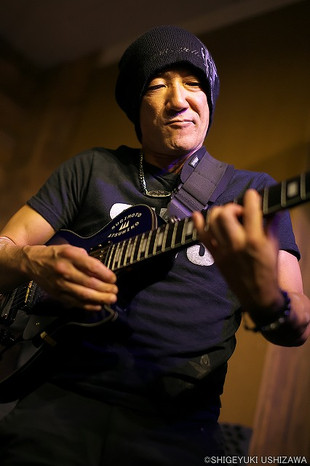

ミディアム・テンポのセンチメンタルな曲。ソフトに、そして、ほとんど祈るように(←ココ、元ネタわかりますか?)メロディをなぞるSHARAさんのギターが感動的だ。

しかし、リズム隊はどこまでもへヴィで剛健。これがmintmints。

タイトルから容易に推測できる通り、そう、mintmintsのデビュー5周年をテーマにした曲だ。

早いな~、もう5年かよ~。

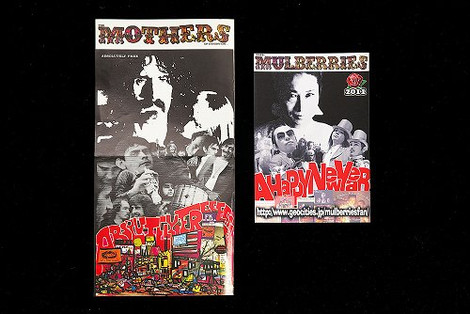

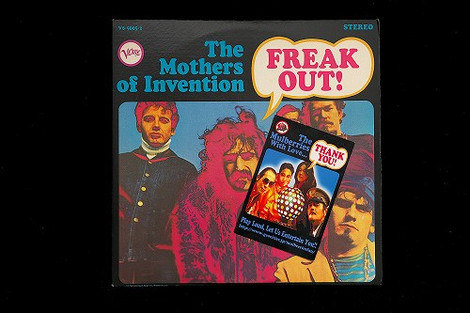

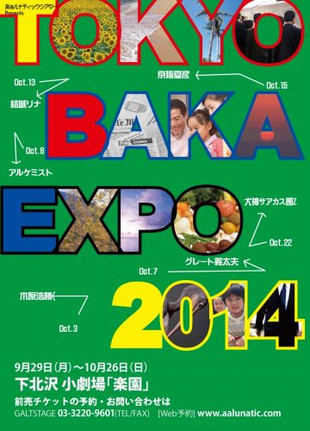

5年前ってどんなだったっけな…チョットのぞいてみよう。

ポケタポケタポケタポケタ…。

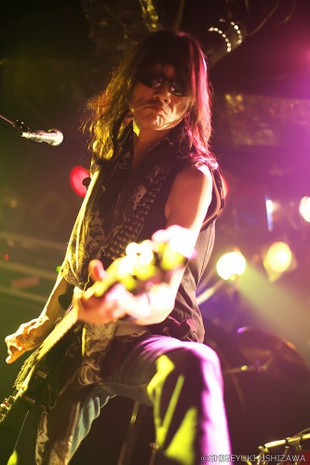

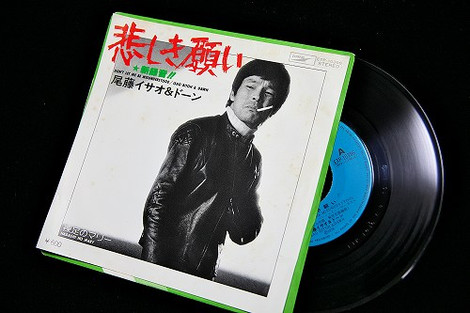

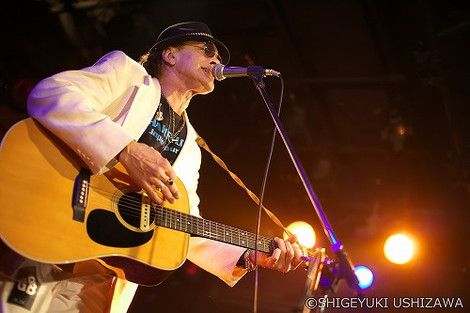

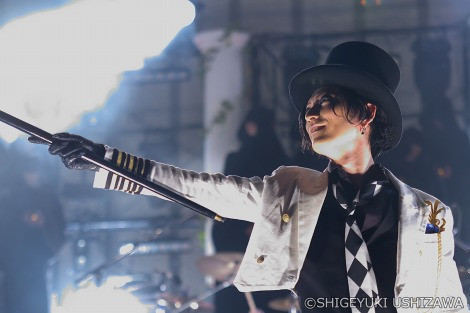

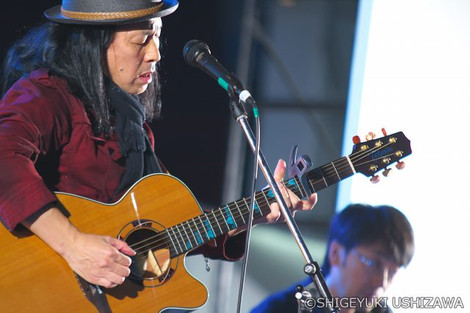

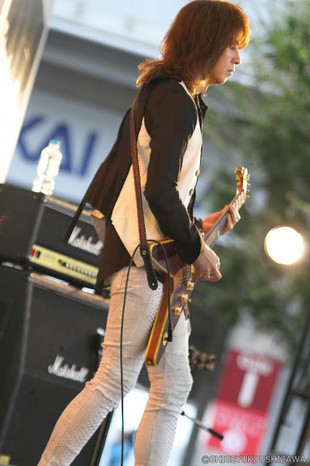

2009年4月の野音。SHARAさん、まったく変わんないな~。

2009年4月の野音。SHARAさん、まったく変わんないな~。

SHARAさんが手にしているのはmintmintsのファースト・アルバム『whitemints』。

「ウッシ―(SHARAさんは私のことをこう呼ぶ)、できたで!聴いてみて~!」と自信ありげにCDを私にプレゼントしてくれたのがまるで昨日のようだ。

今ではmintmintsが日本を代表する「インスト・バンド四天王」の一角であることを否定する人はいないだろう。

この時の野音のSHARAさん。『HARDなYAON』というイベント。ステージにズラリと並んだMarshall。楽しい企画だった。

この時の野音のSHARAさん。『HARDなYAON』というイベント。ステージにズラリと並んだMarshall。楽しい企画だった。

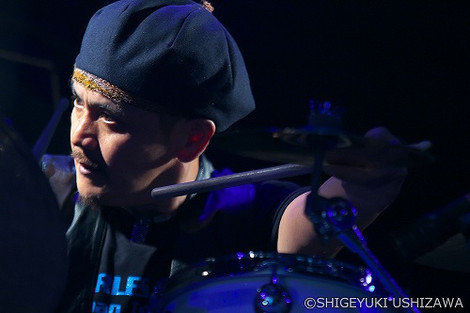

続いても『Hell Dance』からミディアム・ナンバー「Soumatou」。サビのメロディが実に印象的。

続いても『Hell Dance』からミディアム・ナンバー「Soumatou」。サビのメロディが実に印象的。

とても美しい曲だが、テーマは「死の瞬間」。「走馬灯のようによみがえる」…というヤツだ。

アレは本当らしいね。

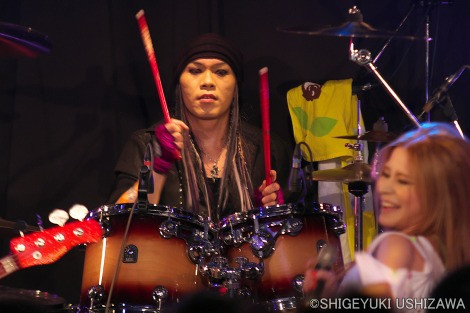

てらちんのMCからつなげたのは『Splash』収録の「Rare Temple」。疾走感あふれる直球ナンバー。

『Hell Train』から「Echo」。コレ、いい曲だナァ~。

7月にレポートしたレコーディングの風景はこの曲に取り組んでいた時のもの。

アレがCDの音源になって、こうしてナマで演奏されて…こういう風に曲が生まれて成長していく姿を目にするのは楽しいね。

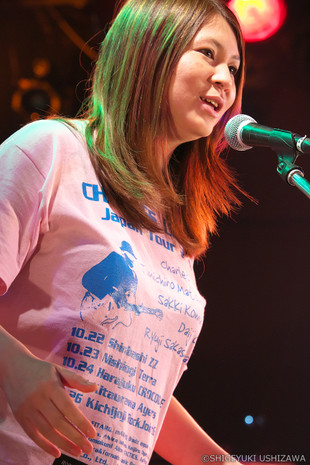

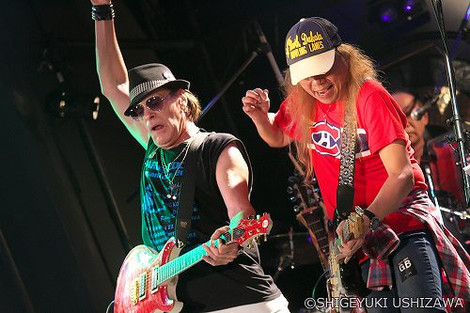

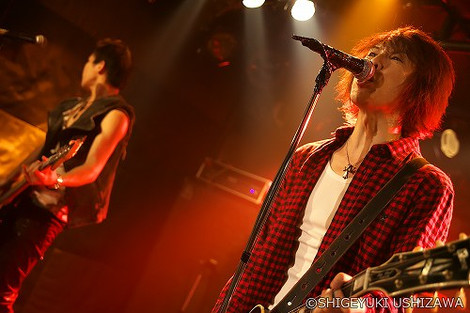

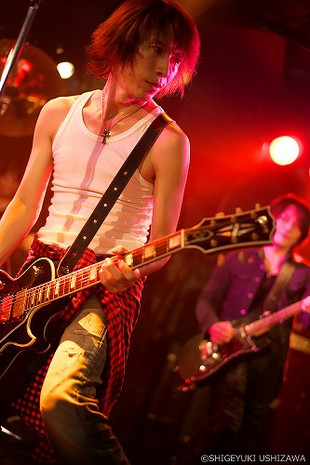

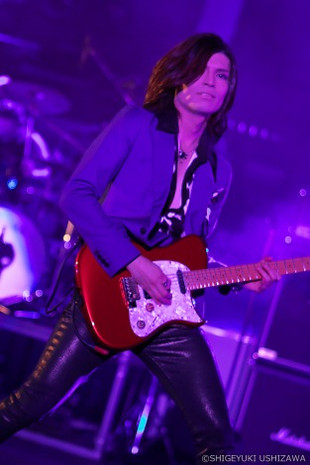

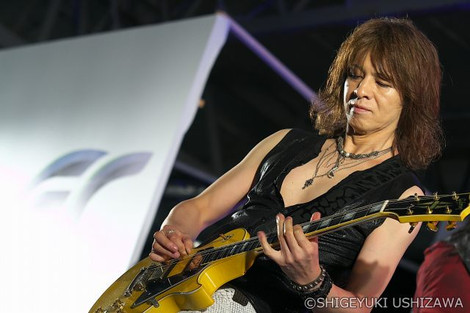

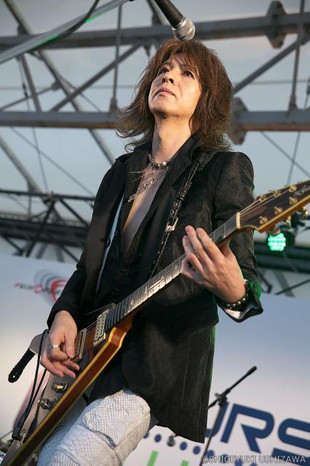

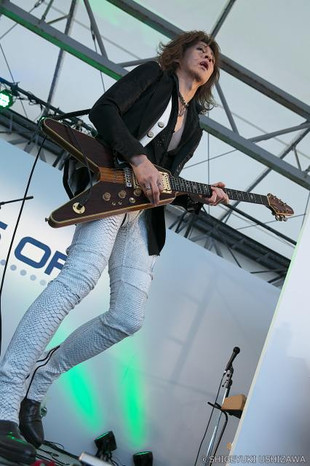

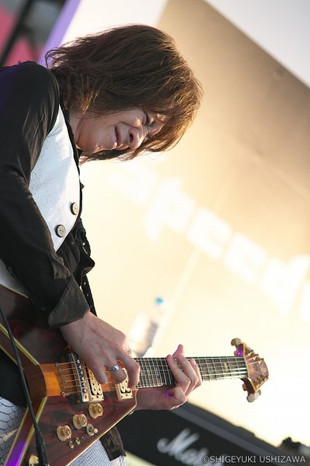

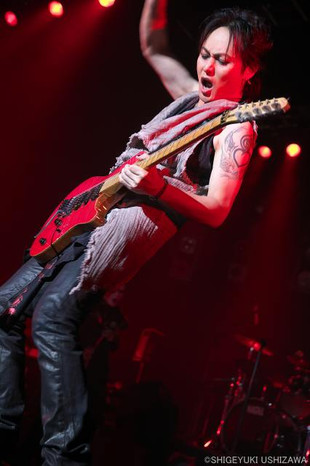

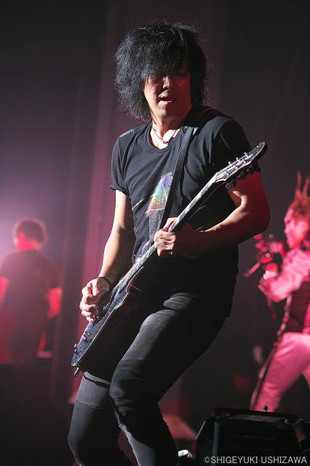

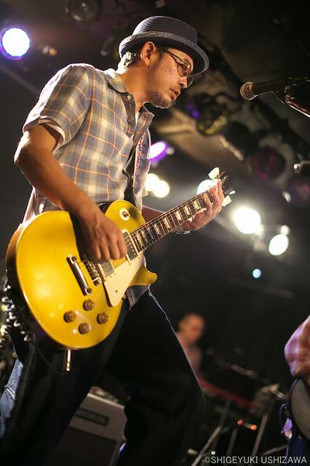

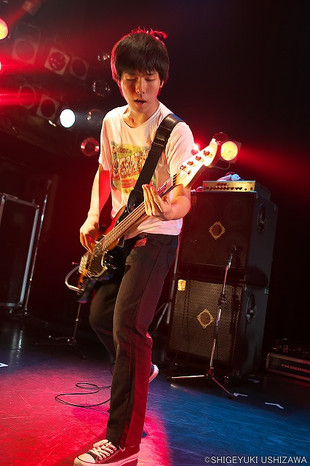

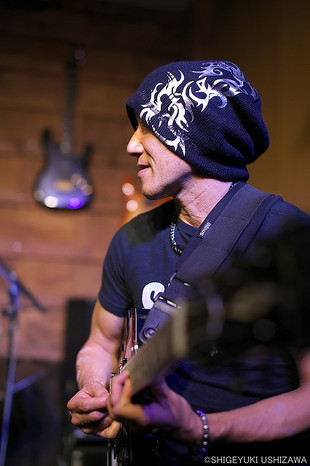

一糸乱れぬ絶妙なツイン・リードを聴かせる、その名も「Twin」。

一糸乱れぬ絶妙なツイン・リードを聴かせる、その名も「Twin」。

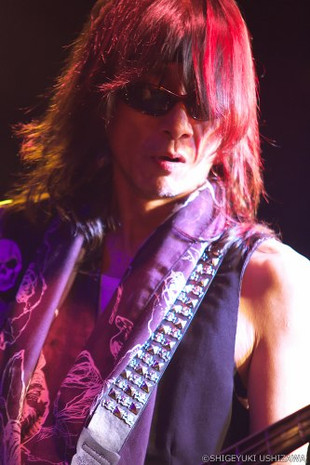

SHARAさんの轟音に一歩も引けをとらないsun-goさんの図太いギター・トーン。ふたりともJVM410Hを使っているということもあるが、それ以上タイトに聴こえるプレイの一体感は2人が持つ「ロックの空気感」が共通しているところが大きいからなのではなかろうか。

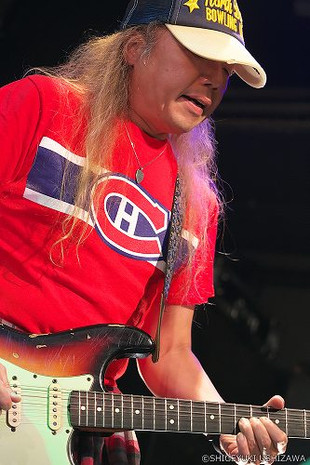

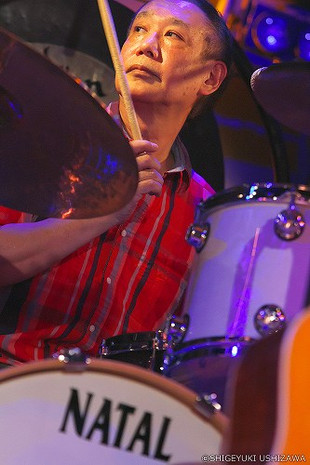

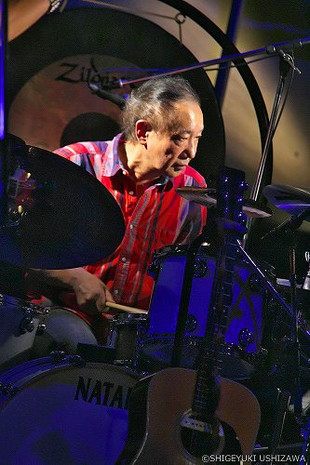

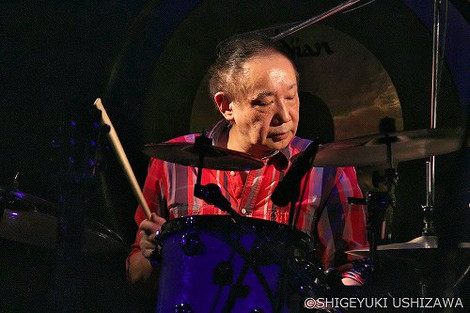

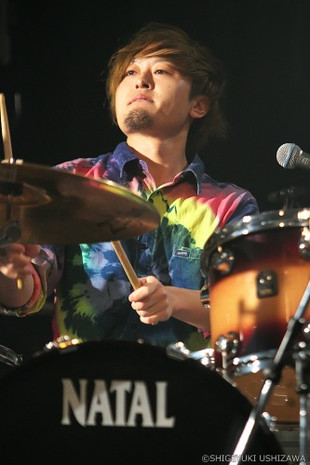

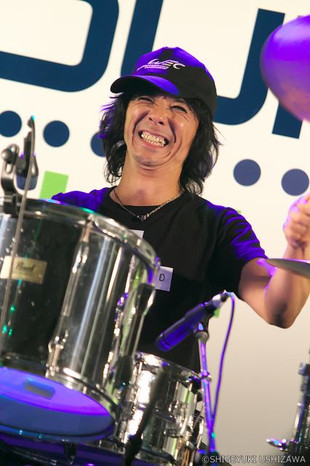

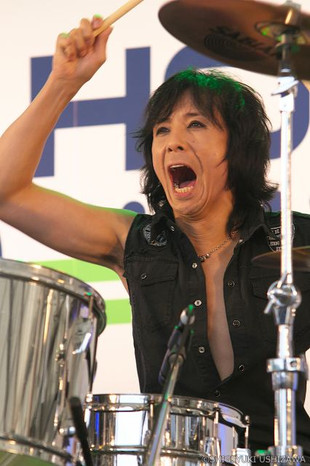

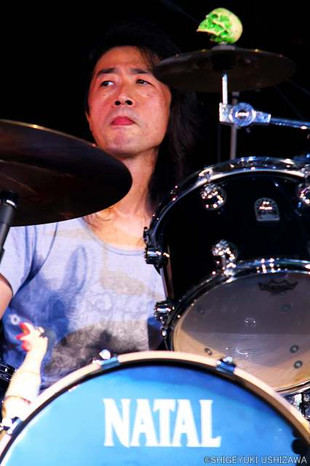

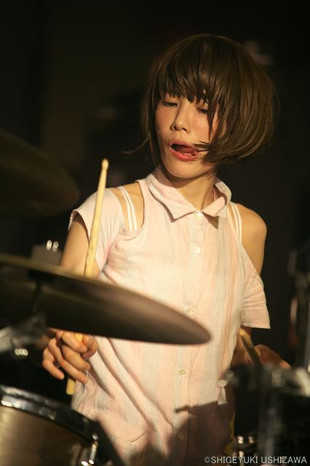

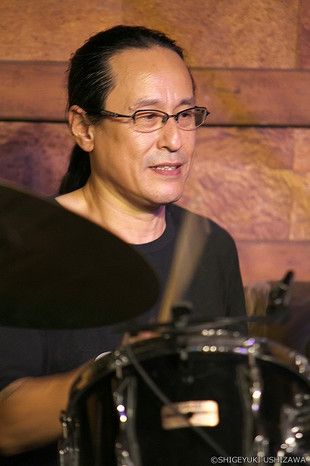

今度はテツさんのMCから「Koutetsu」。「Rare Temple」やら「Kotetsu」やら…おもしろいね。

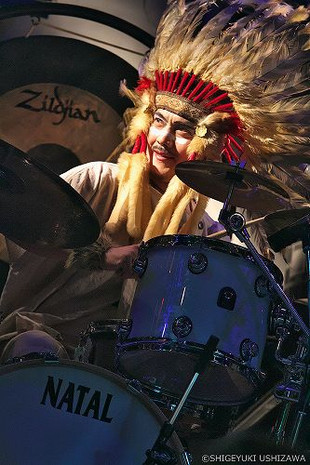

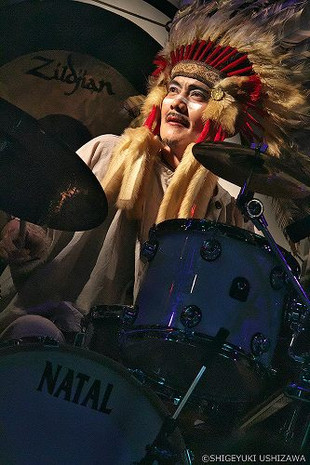

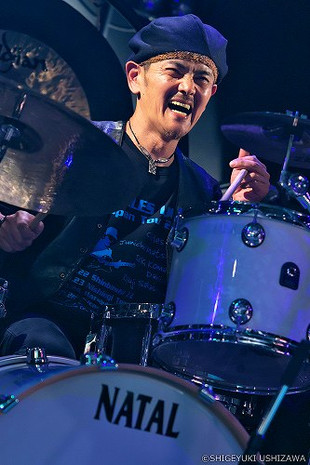

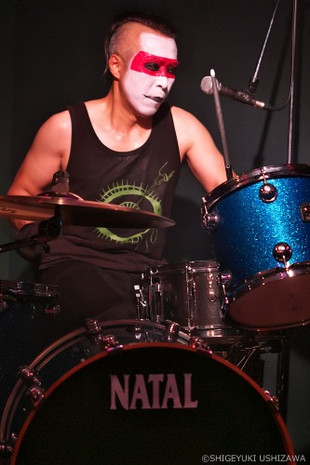

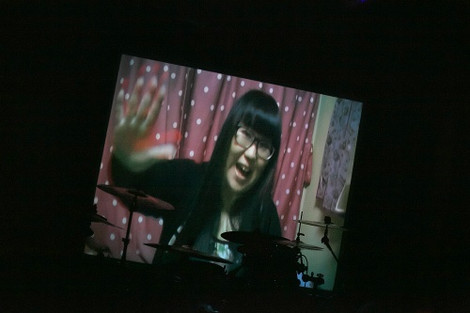

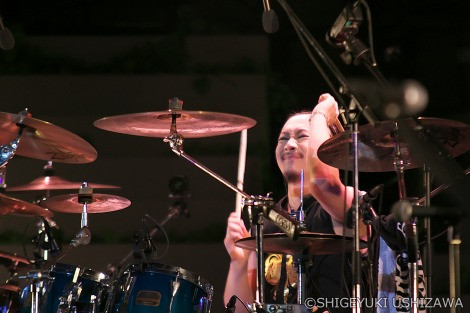

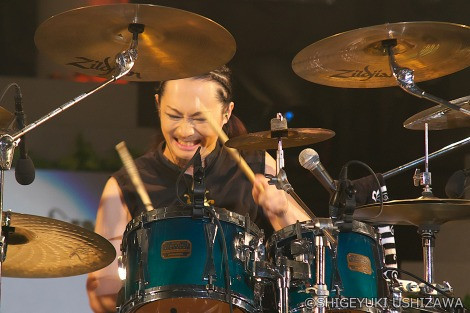

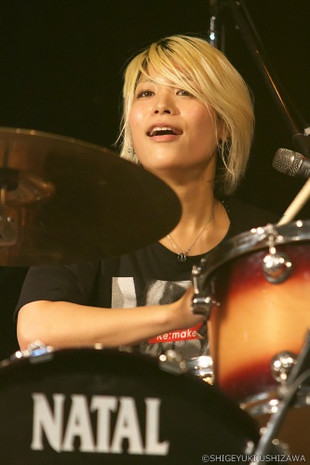

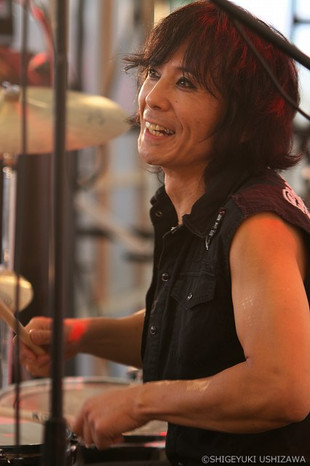

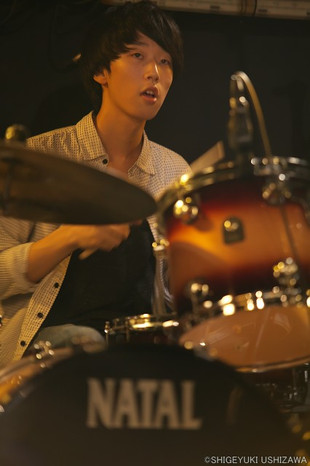

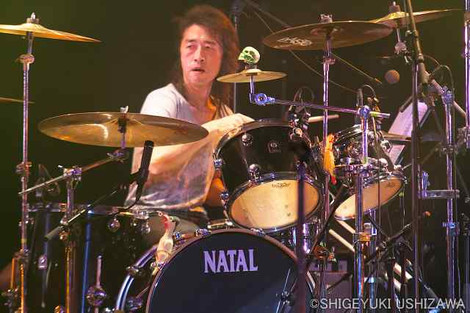

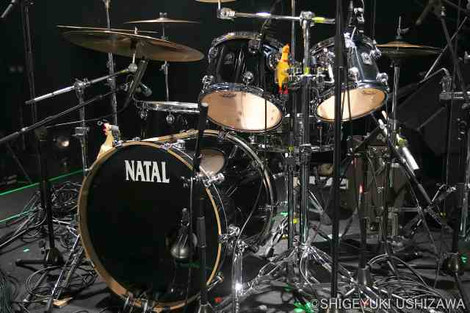

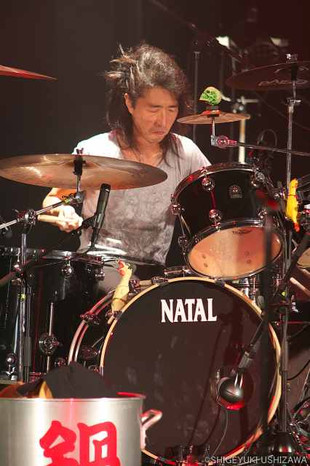

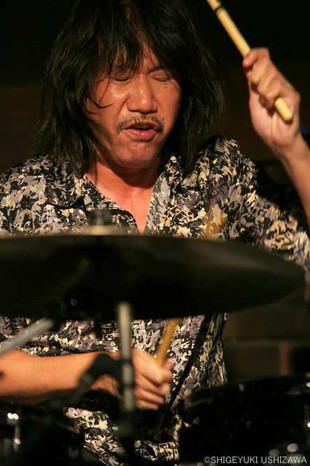

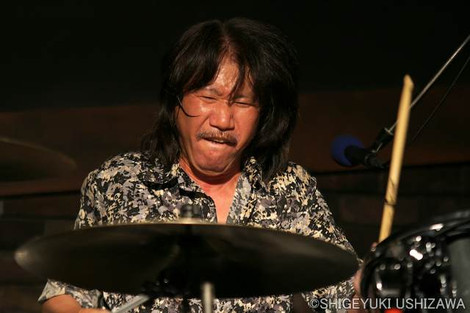

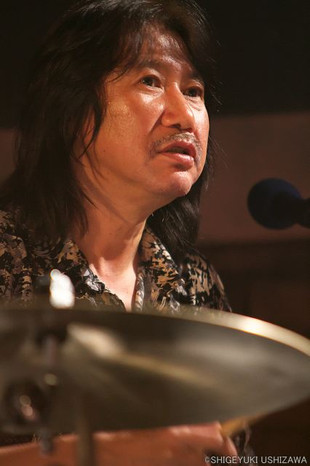

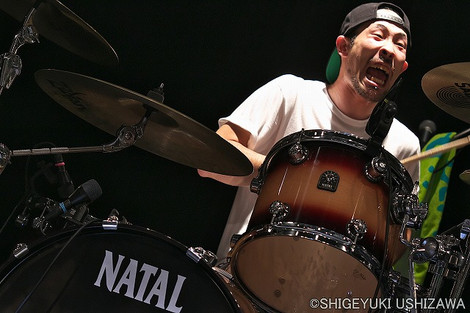

テツさんのアップテンポ気味でのドラミングって、ナマの時、「♪ドンタタドンタ、ドンタタドンタ」って聞こえることが私にはあるんだけど、今回気がついた。「ドン」がバスドラ、「タ」がスネアね。

テツさんのアップテンポ気味でのドラミングって、ナマの時、「♪ドンタタドンタ、ドンタタドンタ」って聞こえることが私にはあるんだけど、今回気がついた。「ドン」がバスドラ、「タ」がスネアね。

テツさん「♪ドンタドドンタ、ドンタドドンタ」って叩いてるんだわ。

コレがものすごく独特なノリを醸し出してるんだ…つまり私なりの勝手な「テツ・ビート」の解釈。

すこぶるカッコいい!

ディレイ・トリック炸裂の「Cube」。コレは5年前の『whitemints』。コレもギターもさることながらシャープなリズム隊が素晴らしい!

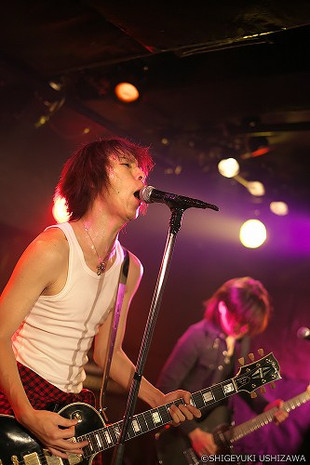

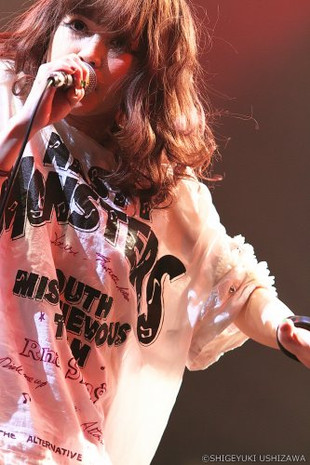

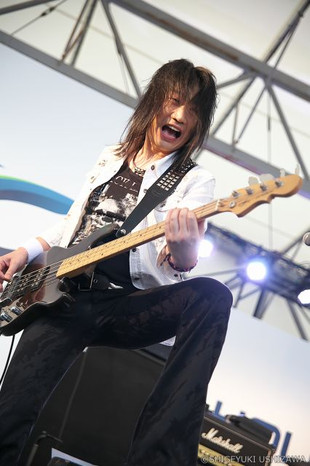

サビのメロディをSHARAさんのギターに合わせて思わず口ずさみたくなってしまうような人気曲「Bakuon」。

サビのメロディをSHARAさんのギターに合わせて思わず口ずさみたくなってしまうような人気曲「Bakuon」。

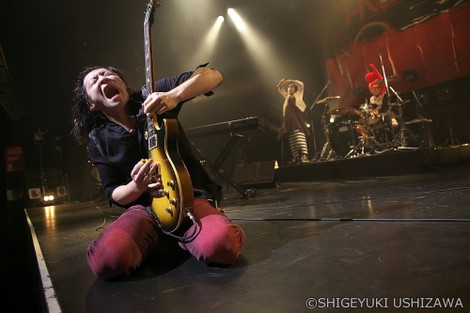

そして、本編最後はmintmintsのテーマ・ソング的イメージ(私の勝手イメージだけど)の「Ghost」。

圧倒的な演奏で全14曲がアット言う間に過ぎたステージだった!

圧倒的な演奏で全14曲がアット言う間に過ぎたステージだった!

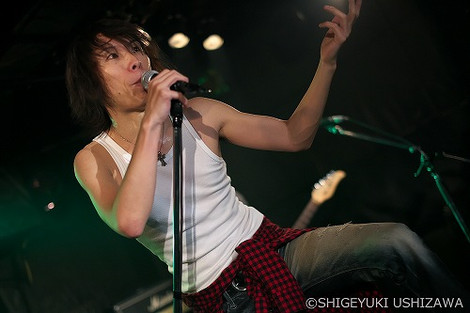

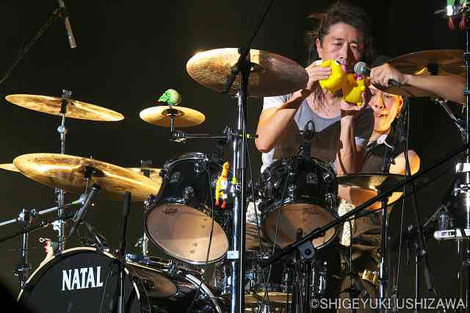

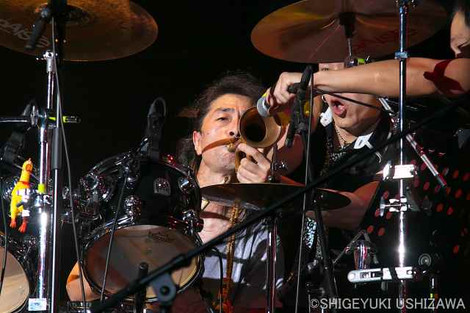

そして、アンコール!

そして、アンコール!

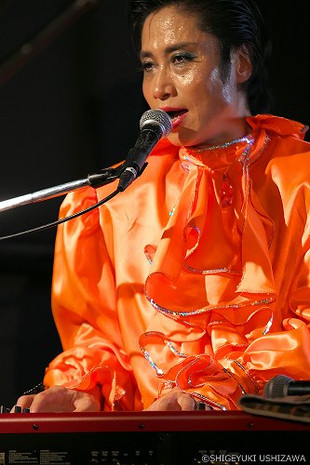

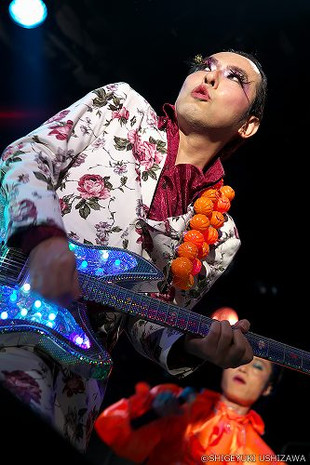

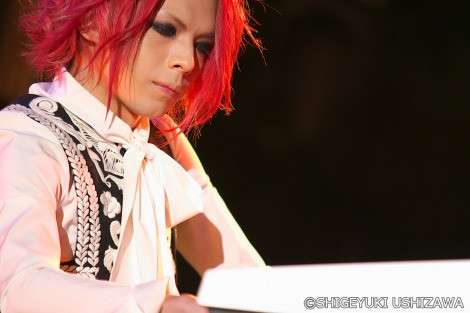

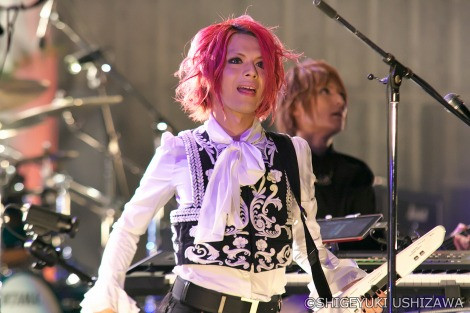

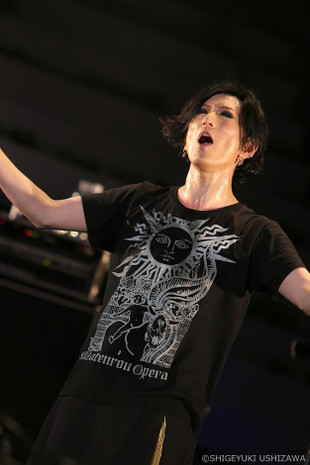

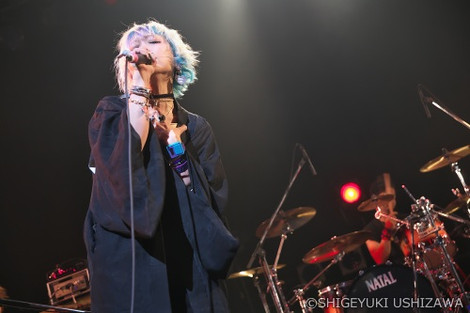

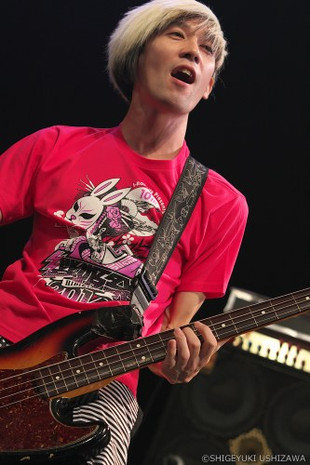

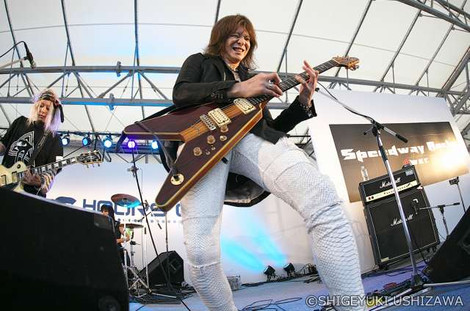

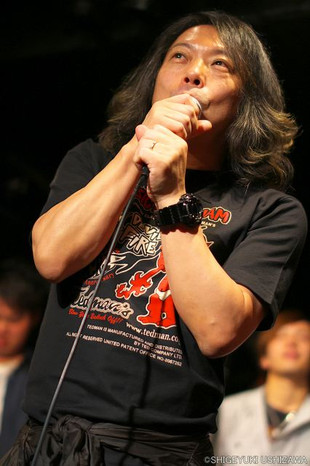

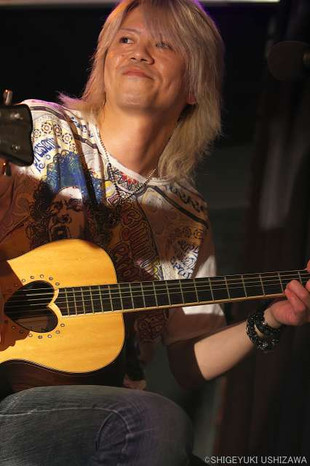

sun-goさんのカッコ!今日はミニスカ・ポリスだって!

曲はアルバム・タイトル曲、「Hell Train」。

曲はアルバム・タイトル曲、「Hell Train」。

「Hell Dance」に続けて演奏すべく作られたナンバー。「本気のダンス・チューン」に仕上げようと「Soul Train」を観て研究したとか…そこから「Train」が…。

テーマの7&8小節目のメロディがタマらん!それと中間部のキメね。

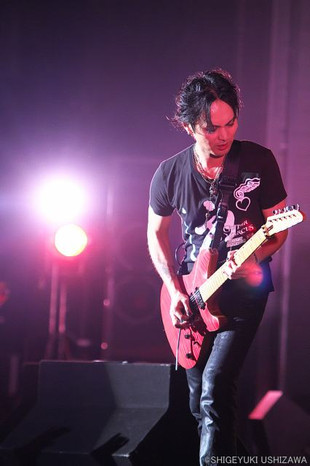

ここまでもパワフルなパフォーマンスを見せてくれたsun-goさんだけど、コレで一層エネルギーが放出されてる感じ?イヤ、この時を待っていた感じ?

ここまでもパワフルなパフォーマンスを見せてくれたsun-goさんだけど、コレで一層エネルギーが放出されてる感じ?イヤ、この時を待っていた感じ?

お客さんの目は一気にsun-goさんに!

ちゃんとギターも弾いてますから!

ちゃんとギターも弾いてますから!

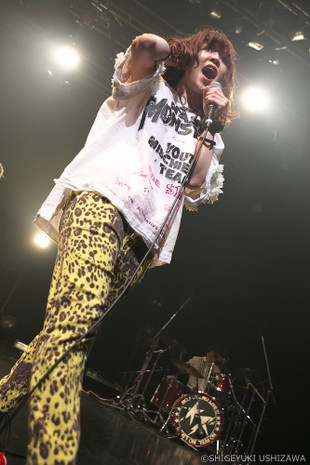

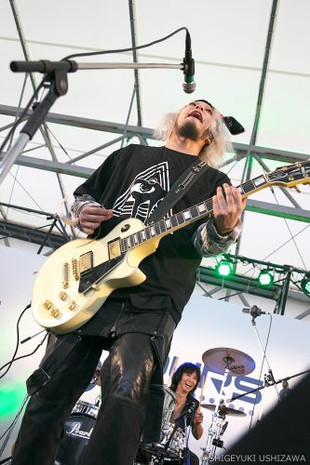

そして最後はお待ちかねの「Hell Dance」!もちろんファンもジュリ扇片手に大騒ぎ!

はちきれんばかりのsun-goさん!sun-goさんのデビュー30周年を祝うイベント『素敵にHell Dance』も楽しかったもんね~!

はちきれんばかりのsun-goさん!sun-goさんのデビュー30周年を祝うイベント『素敵にHell Dance』も楽しかったもんね~!

色んな意味で盛り上がるmintmintsのステージ。

色んな意味で盛り上がるmintmintsのステージ。

結成5年を迎え、クリエイティビティがますます冴える。これからまたどういう風に展開していくのか…SHARAさんの動向に目が離せない!

石原"SHARA"愼一郎のブログはコチラ⇒OFFICIAl BLOG

石原"SHARA"愼一郎のブログはコチラ⇒OFFICIAl BLOG

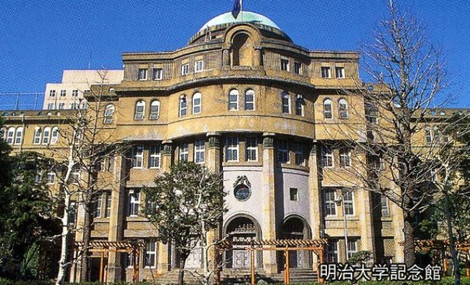

明日は横浜でEARTHSHAKERだよ!

mintmintsの詳しい情報はコチラ⇒オフィシャル・ホームページ

mintmintsの詳しい情報はコチラ⇒オフィシャル・ホームページ

(一部敬称略 2014年10月24日 横浜7th Avenueにて撮影)

(一部敬称略 2014年10月24日 横浜7th Avenueにて撮影)

***** お 知 ら せ *****

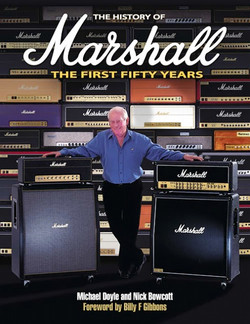

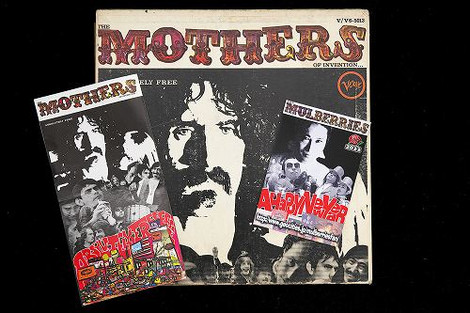

1993 年に出版され、当時もっとも詳しかったマーシャルに関する書籍『THE HISTORY OF Marshall(日本語未訳)』を、マーシャルの創業50周年を記念し大幅に改訂・増補して2013年に出版されたのが『THE HISTORY OF Marshall THE FIRST FIFTY YEARS』。

そして、その日本語版がついに出来する!

レ アなアイテムを中心とした数百点にも及ぶ商品やマーシャルの歴史に名を残す重要人物のカラー写真(本邦初公開多数)、歴史的文書、ヴィンテージ・カタロ グ、販促アイテム、ミュージシャンや関係者の興味深い証言を満載してジム・マーシャルの波乱万丈の人生から、50年にわたって時代をロックし続けた名器た ちを立体的に詳述する。

マーシャル社が制作に全面的に協力したロックやギターを愛する者必携のマーシャル・バイブル!

なんて言うとカタっ苦しいけど、写真見てるだけでも十分に楽しいわ、コリャ!…という一冊。

<内容>

ジ ム・マーシャル物語 爆音の父/Marshallサウンドの誕生/歴代のモデル(JTM45から新DSLまでを網羅)/スピーカー・キャビネット/50周年記念コンサート(コ レはマーブロが勝つな…/関連商品/Celestionスピーカーについて/マーシャル・シリアル・ナンバーの読み方…他、400ページ以上の充実したコ ンテンツ!

帯(腰巻)が付くとこんな感じ。

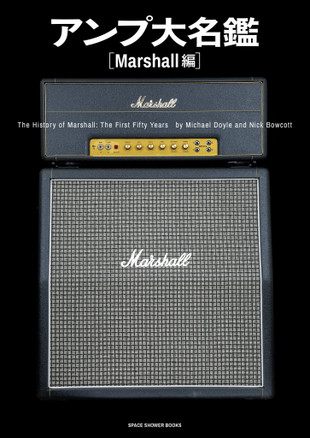

アンプ大名鑑[Marshall編]

著 者:マイケル・ドイル、ニック・ボウコット

監 修:ワタシ

発 売:12月19日(金)

体 裁:B5判/並製/400頁強(オールカラー)

価 格:本体4,500円+税

コチラでお買い求めになれます⇒amazon