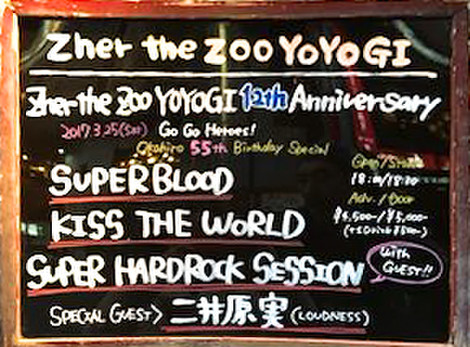

Go Go Heroes! Okahiro 55th Birthday Special <前編>

今日は代々木から。

かつて総武線沿線の住人だった私は、毎朝代々木駅を通過して通学していた。

山手線29駅の中で最も昇降客の数が少ないのは鶯谷駅。

鶯谷駅はMarshallのオフィシャル・ライブハウスである「東京キネマ倶楽部」から徒歩2分という素晴らしいロケーションだ。

では、都内の総武線の駅、すなわち小岩~三鷹間(ホントはお茶の水から三鷹間は中央本線の仲間)の中で最も昇降客の少ない駅はどこか知ってる?

答えは平井駅だそうだ。

「平井」といえば。先ごろ亡くなったex.月の家円鏡(橘屋圓蔵)の地元だ。昔ラジオでよく「平井小学校、平井小学校」と騒いでいたのを覚えている。

コレを自分に引き直して考えてみるとどうだろう。

つまり、都内の総武線の駅で最も利用する機会が少ない、あるいは少なかった駅はどこか?

私の場合、代々木のような気がする。

信濃町もかなりいい勝負か…。

そんな代々木は今日もかなり久しぶりだ。

それなのに…。

この日、駅のホームに降りると、向こうから巨大な白人がトボトボ歩いてくるのが見えた。

お互いに近づいてビックリ!

ドイツ人と結婚した家内の友人の家で開かれたホームパーティに招かれた時に私の隣に座ったミヒャエルだった。

彼、その時スッカリ呑み潰れちゃってね、みんなで地下鉄の駅まで肩を貸して歩かせたんだよ。

ヨーロッパ人の中でも特に体格がいいと言われるドイツ人。

女性もスゴくデカいからね。フランクフルトの街なんかを歩いていると、ホントに自分が小人になったような感じになる時があったぐらい。

その人も190cm近い長身である上に、かなりかなり恰幅がよい体型で、そのあまりの重量に驚いた。

日本人と違って骨格がものすごくガッチリしていて、おっそろしく身体の密度が高いんだよね。

アレ、骨自体が重いんだよ。

日本人の体躯と比較すると、まさに石造りの家と木造の家の違いという感じだ。 そんな代々木だからして、このライブハウスへ来るのもかなり久しぶりだ。

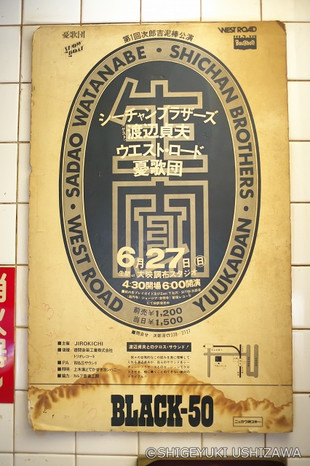

そんな代々木だからして、このライブハウスへ来るのもかなり久しぶりだ。

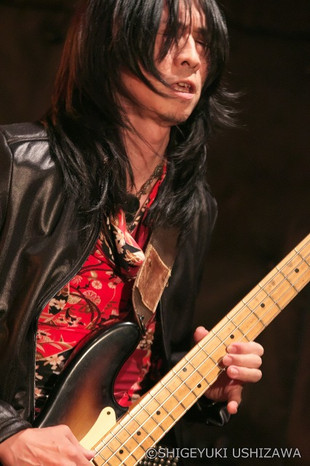

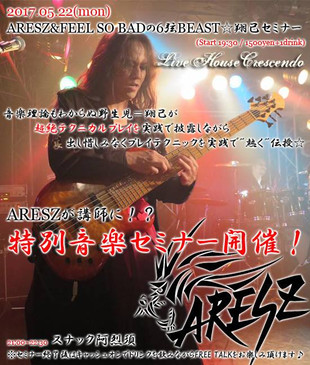

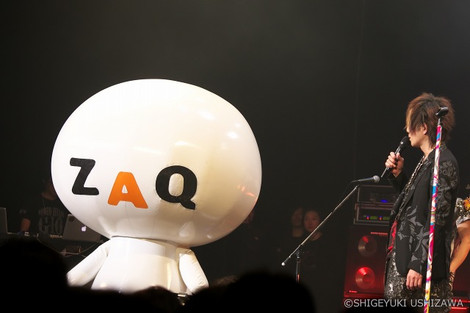

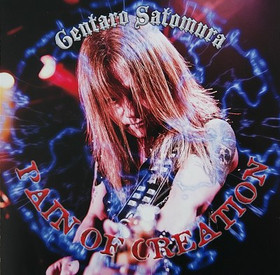

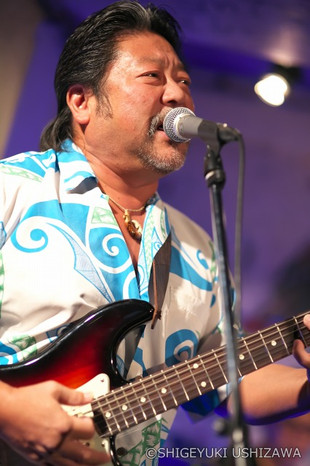

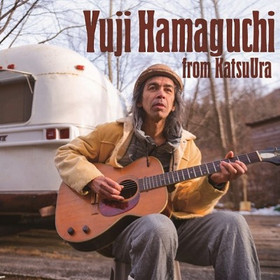

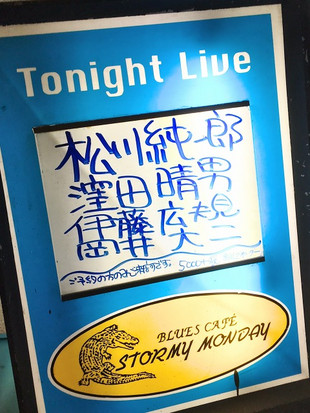

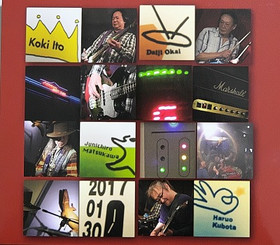

今日の出演はSUPERBLOOD他…ギタリスト岡田弘、オカヒロのバースデイ・コンサートだ。!

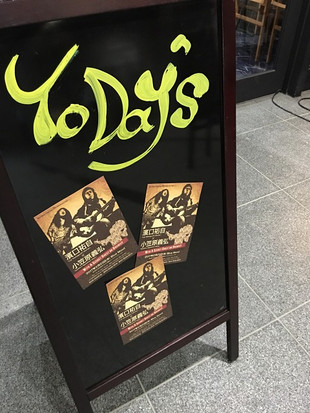

開演前に会場に入るとスタッフの皆さんがせわしなく準備に追われていたが、何やらすでにすごくにぎやかで楽しそうな雰囲気!

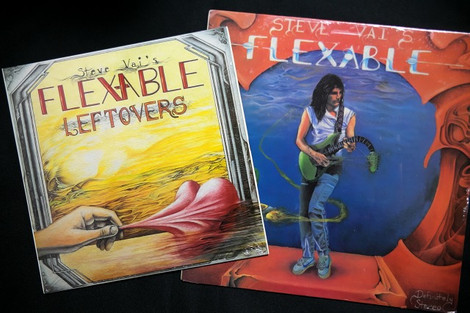

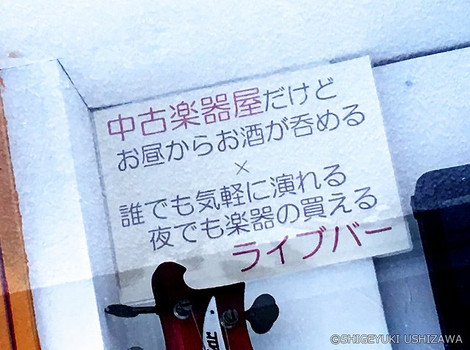

物販のセットも完成。

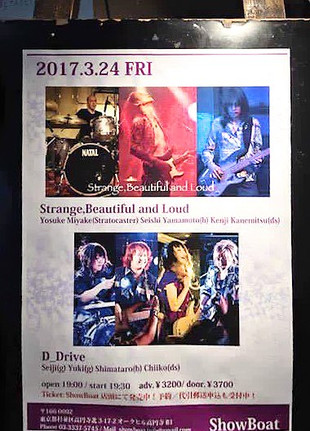

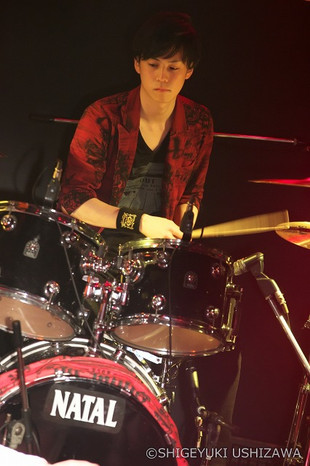

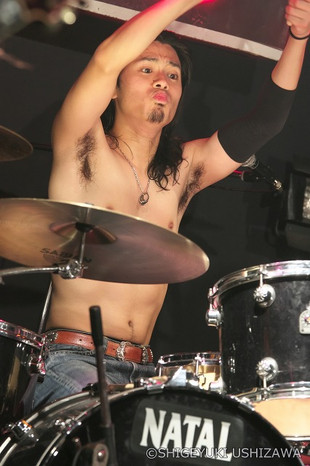

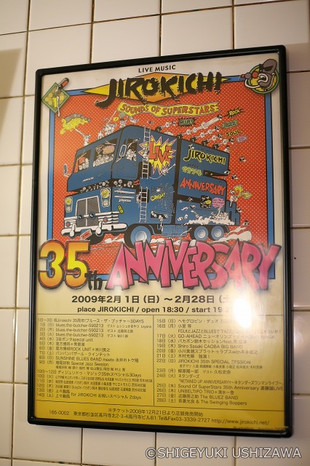

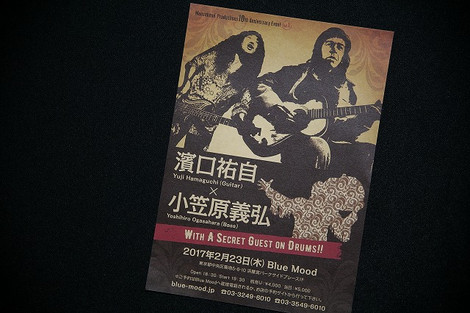

ひとつビックリしたことがあった…というのは、オカヒロちゃんのポスター、後ろにNATALのロゴがガッツリ写っていたのよ。うれしいですわ。

おかげさまでドンドン広がってるからね、NATAL。

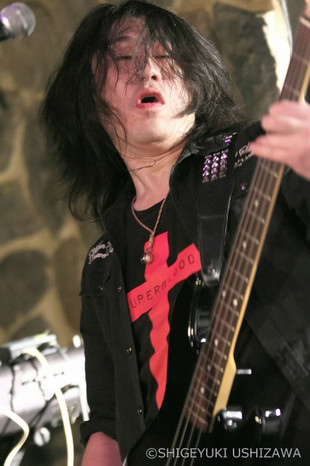

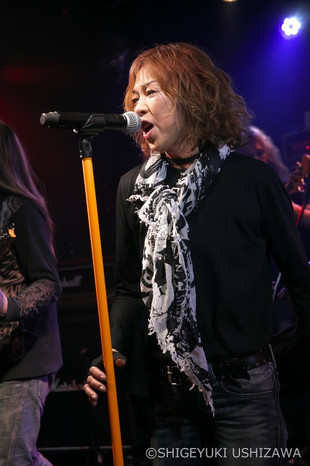

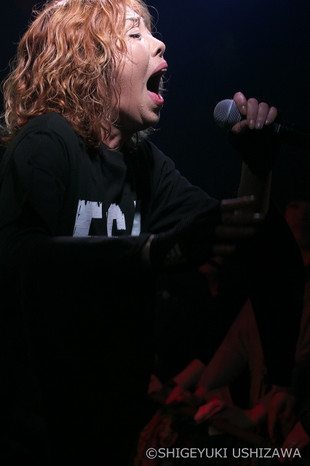

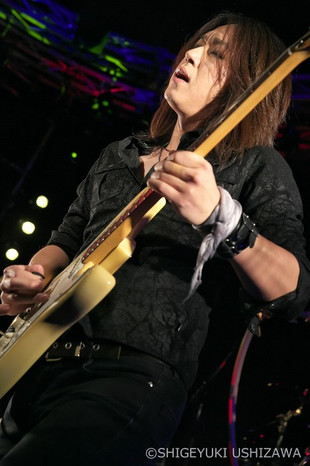

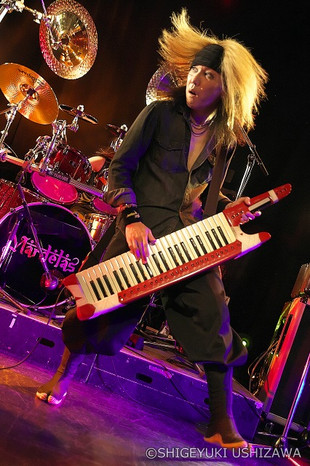

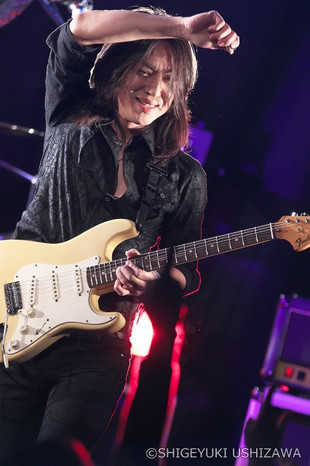

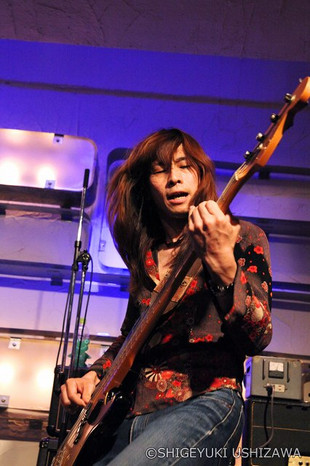

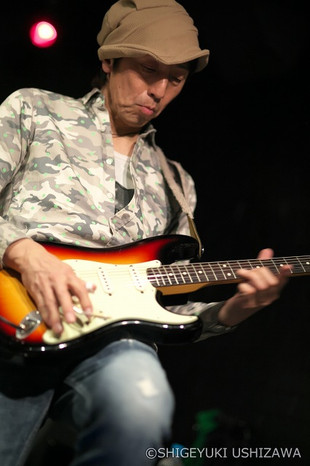

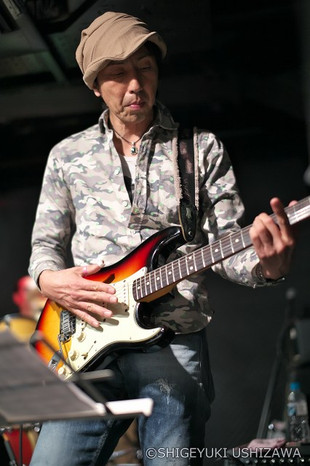

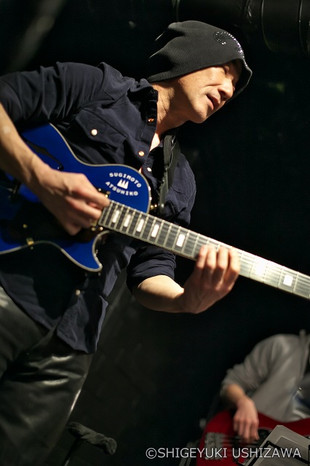

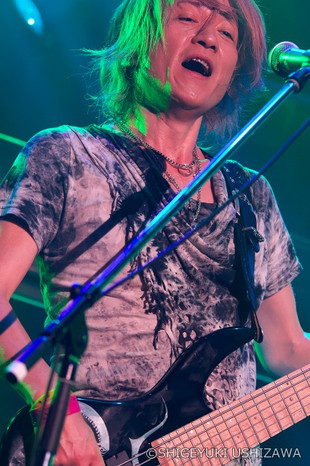

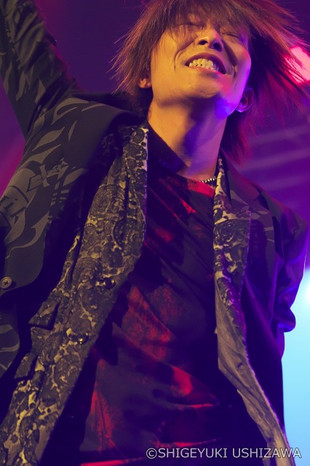

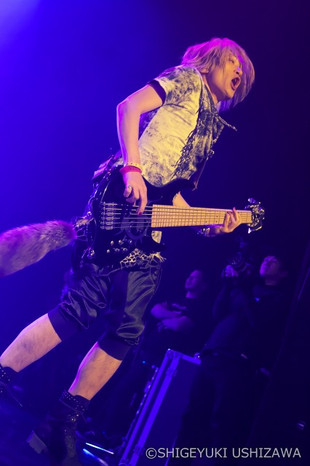

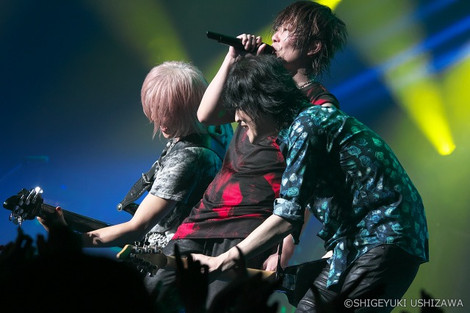

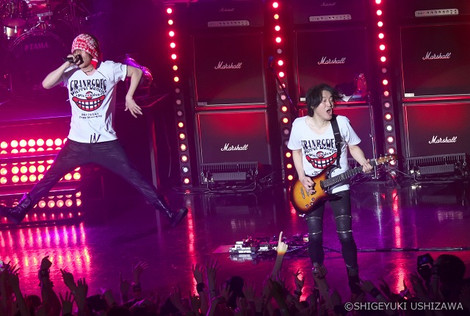

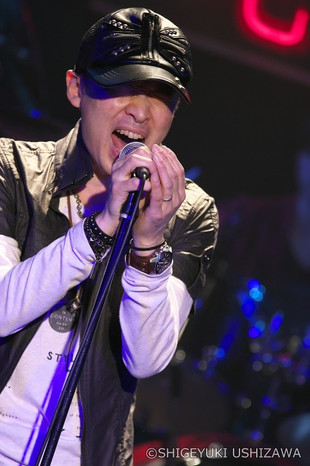

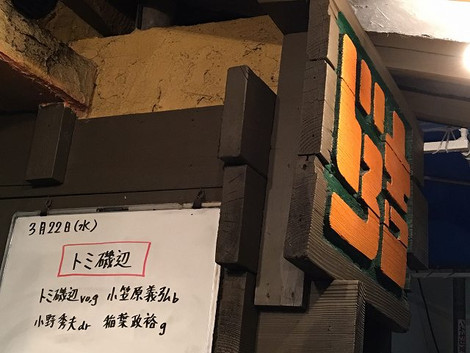

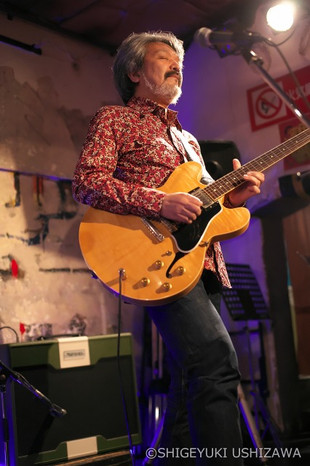

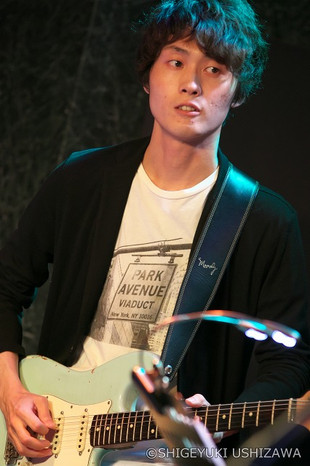

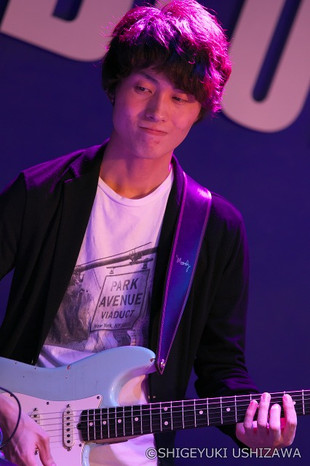

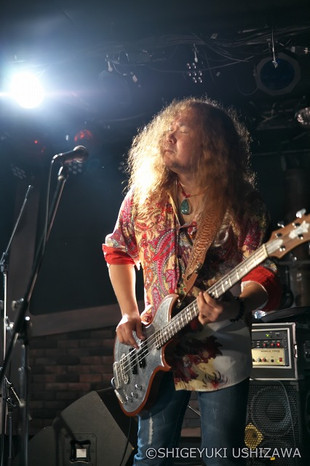

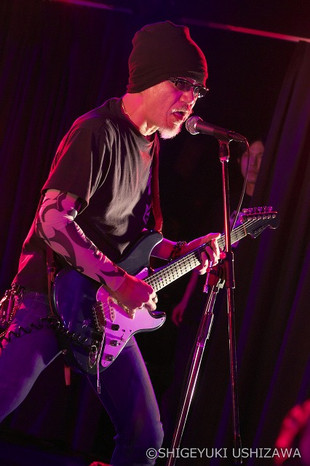

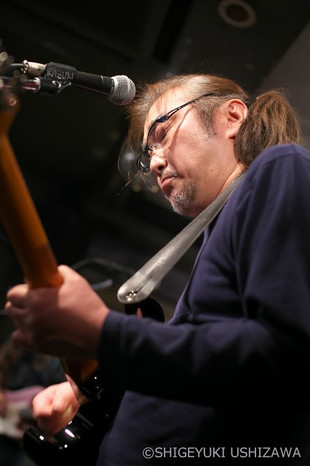

トップでステージに上がったのはSUPERBLOOD。

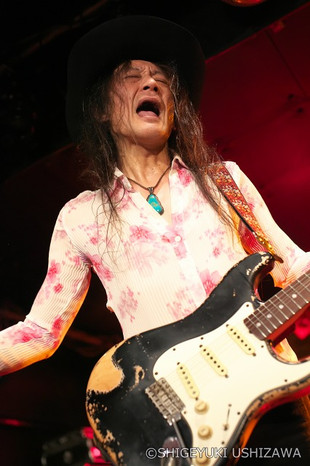

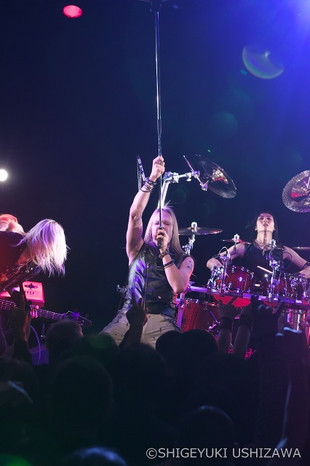

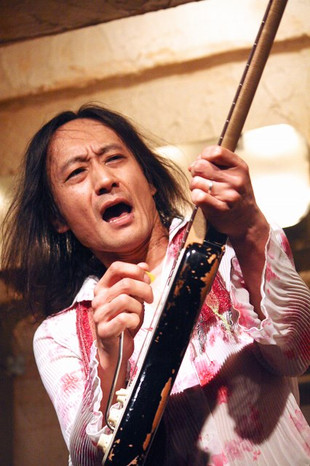

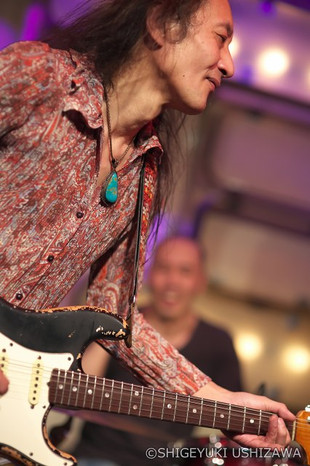

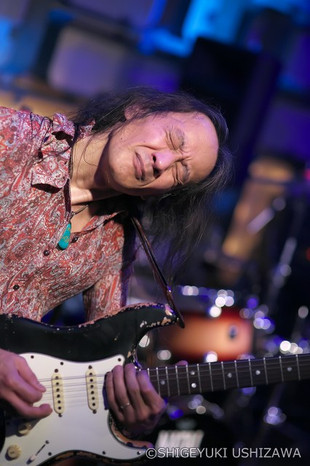

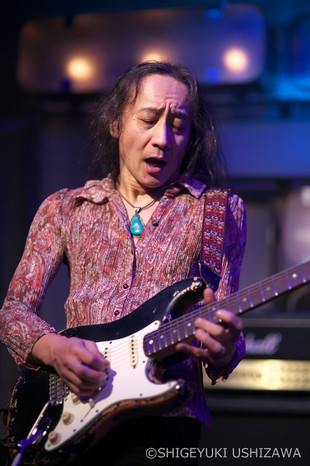

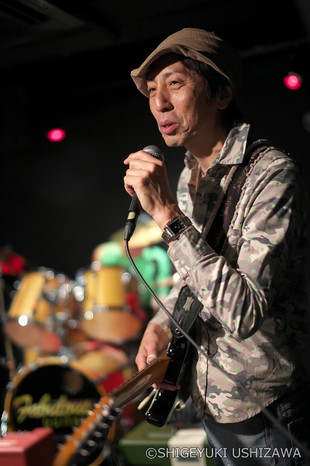

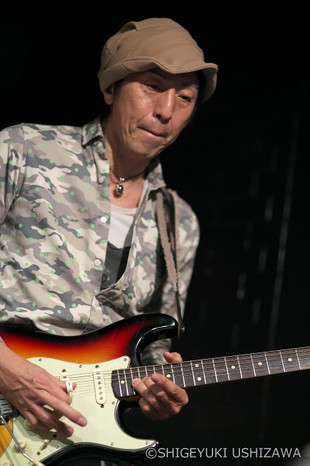

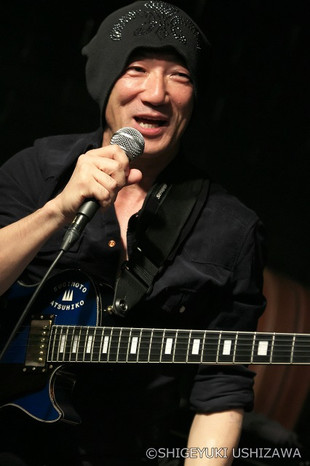

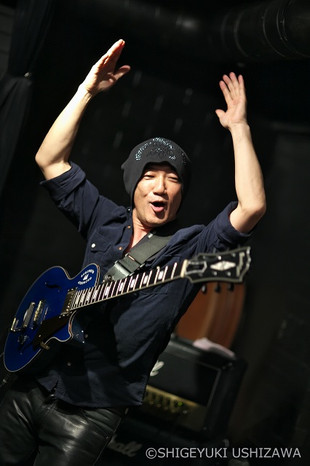

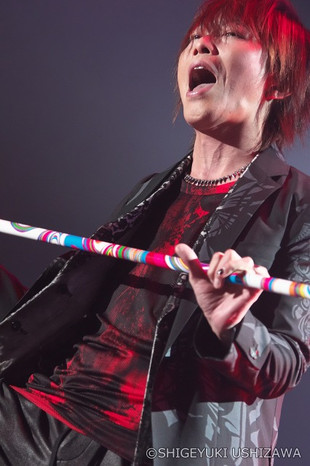

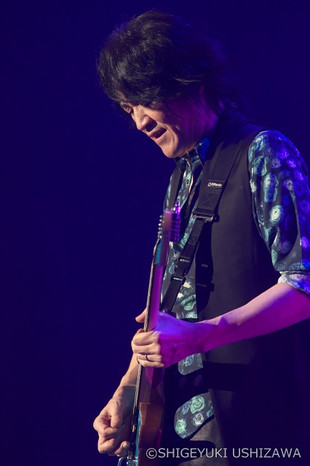

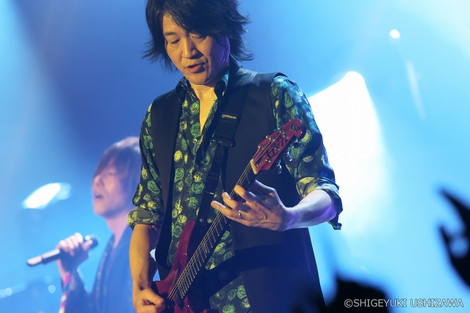

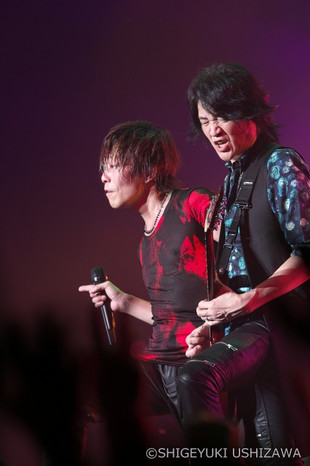

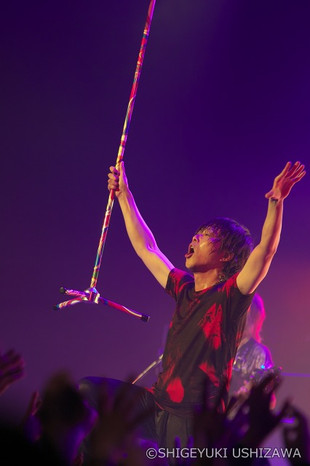

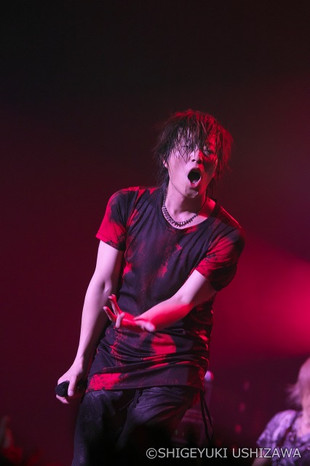

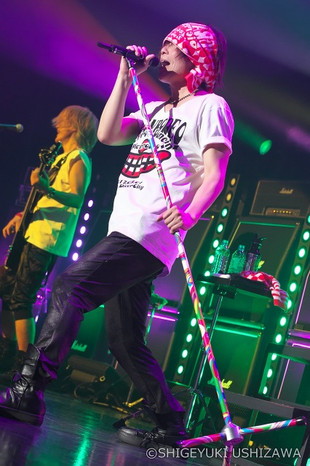

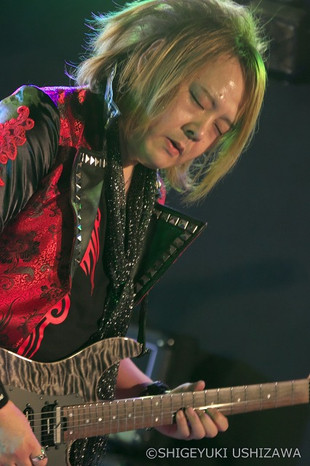

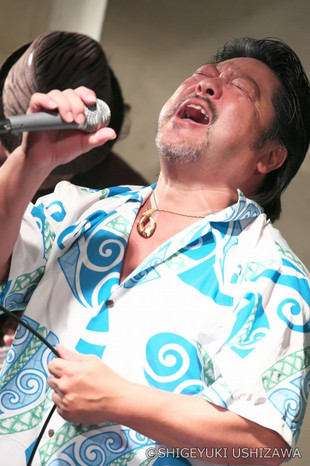

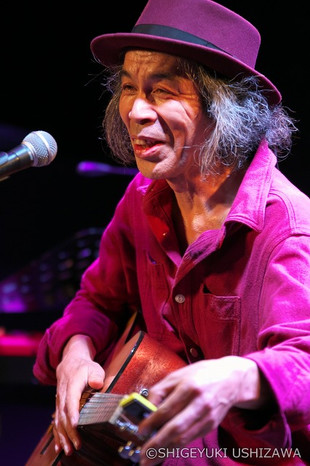

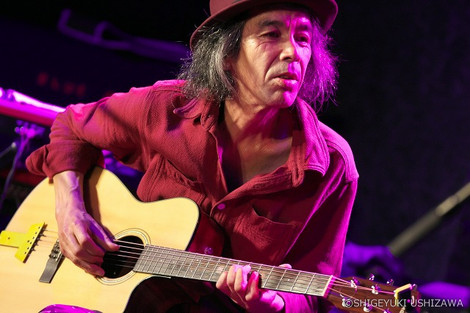

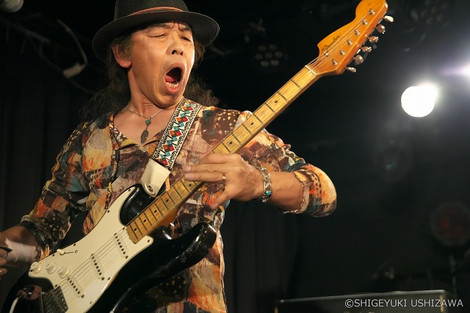

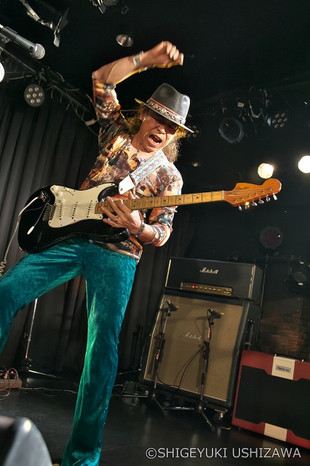

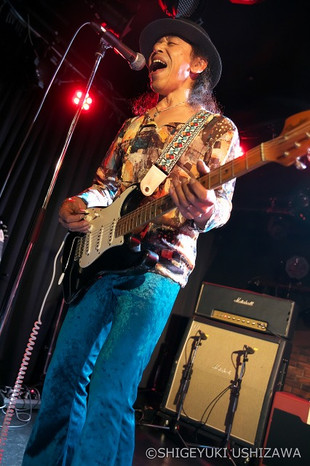

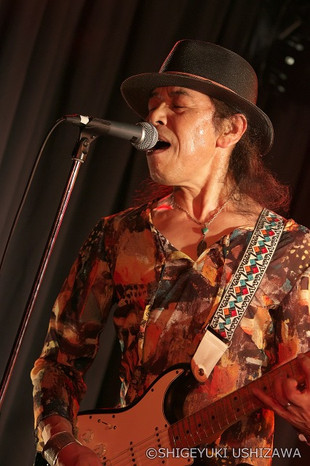

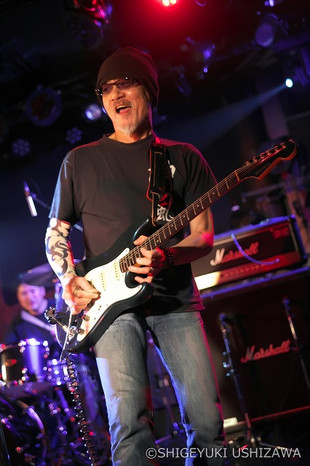

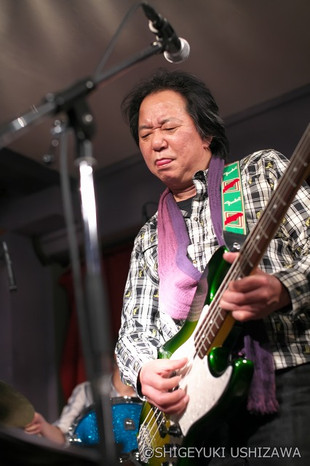

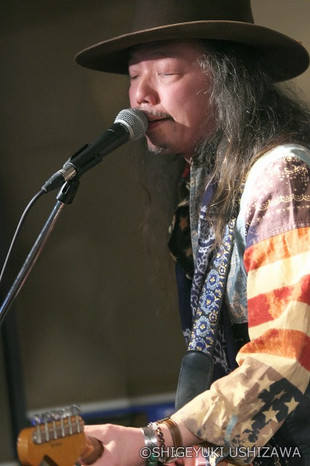

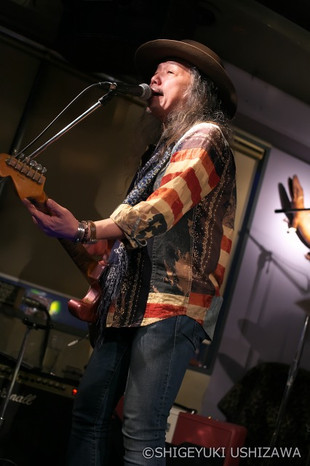

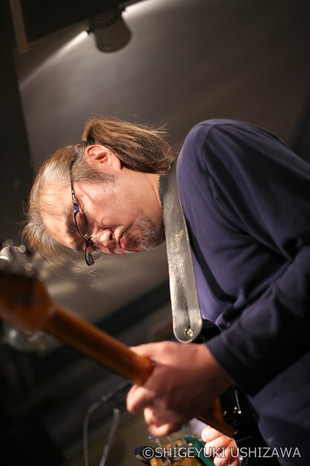

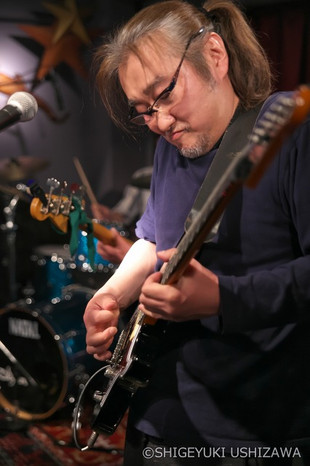

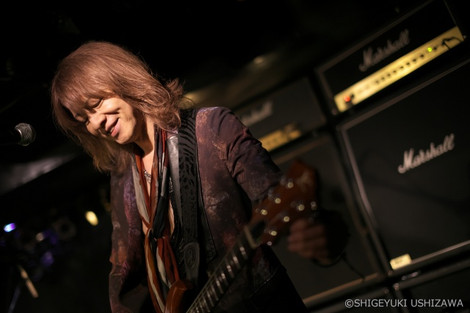

そして、本日の主役、OKAHIRO!

そして、本日の主役、OKAHIRO!

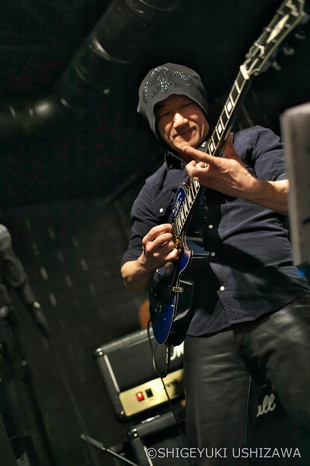

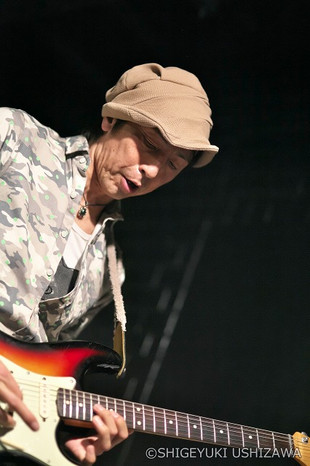

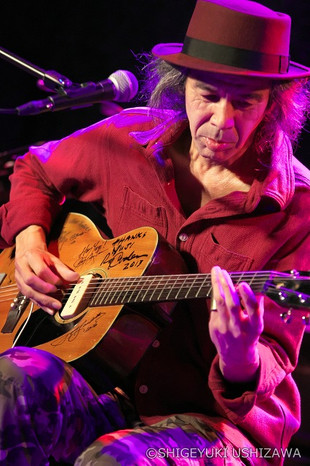

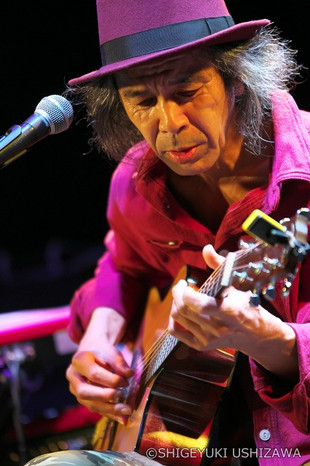

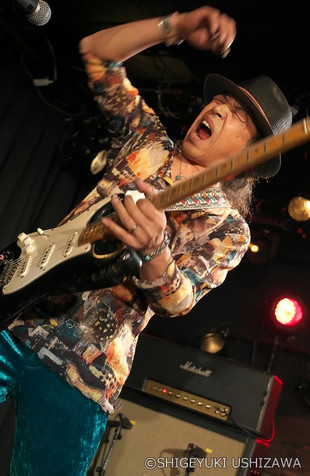

今日と明日のOKAHIROちゃんのソロ写真はすべて自身のチョイス。

私が選んだ写真は一切ありません。

つまり「こういう風に見られたい」というOKAHIROちゃんの意思表示ですからね~。

ファンの皆さんはそのあたりもお楽しみあれ。

今日は特別な日。

今日は特別な日。

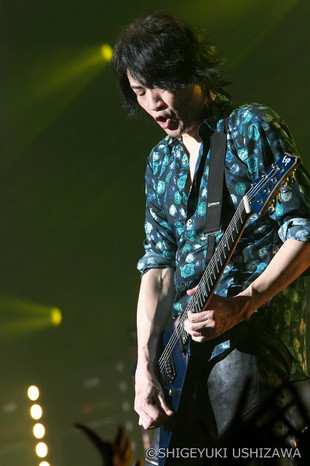

だから長年Marshallを愛し続けてくれているOKAHIROちゃんにMarshallの壁。

フルスタックを2セットとOKAHIROちゃんの愛器たち。

アレ、あんなにいつも使っていたのに「シュワルツ」っていったっけ?レスポール・カスタムが見えなくなっちゃったね。

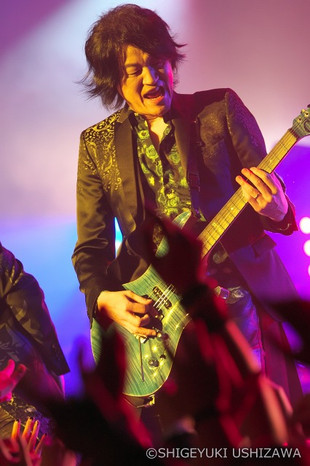

それにEagleを使う人なんて久しぶりに見たような気がするぞ。

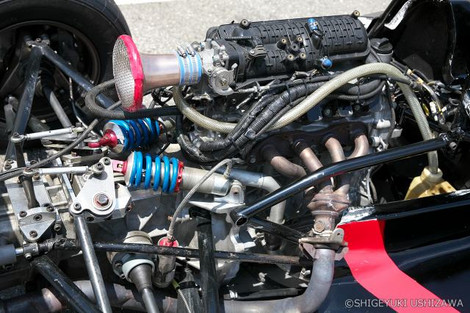

OKAHIROちゃん所有の1975年製の2203。

2203の正式発表は1976年のことだから、コレはかなりレア。

1981年にJCM800シリーズに移行する前の2203はいわゆる「JMP」と呼ばれているスタイルだが、コレはそれよりも前の1959ルックスの2203。

ラージ・ロゴは後から付け替えられたのかな?それにしても信じられないぐらい状態がいい。

40年前のモノですよ!

ちなみにMarshallによる2203の定義は、「100W、マスターボリュームつき、2インプット」ということになっている。

足元のようす。

左上のグラフィック・イコライザーなつかしいな~。

Van Halenが使っているってんですぐに買いに行ったことがあった。

私にもそんな時代があったのだよ。

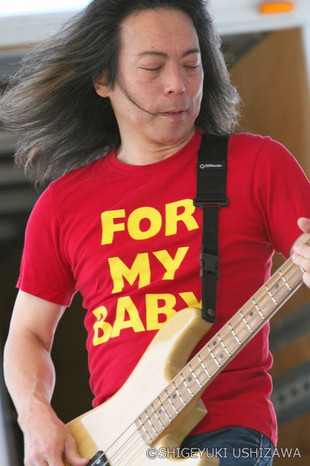

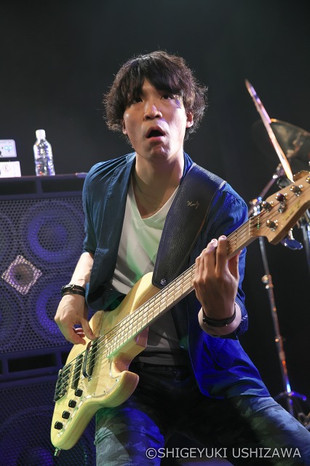

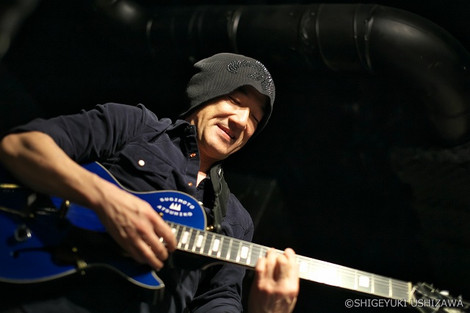

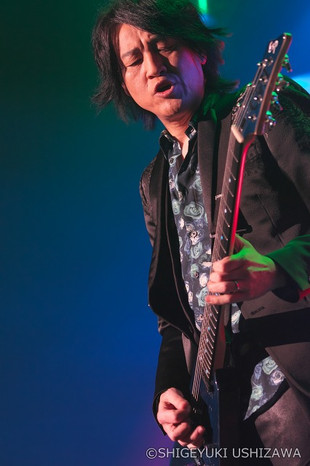

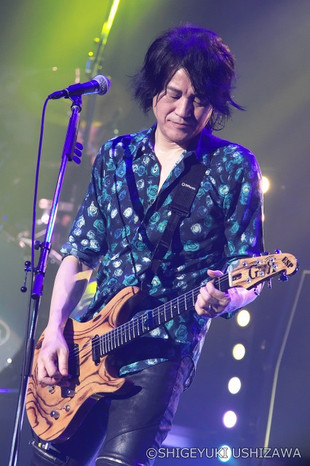

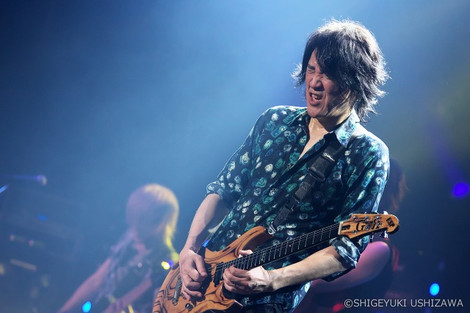

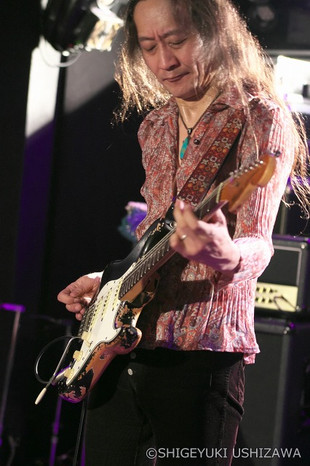

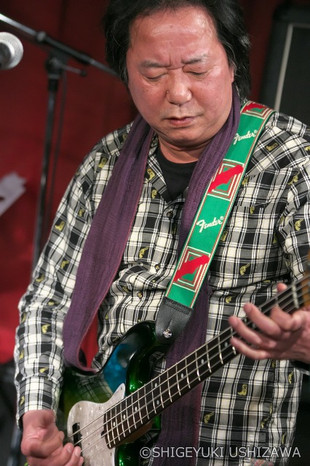

RYOさんもMarshall。

愛用のMB450H。

愛用のMB450H。

コレ、名器なんですよ。

もう製造していないけど、勝った人はラッキー。

ズバ抜けてコスト・パフォーマンスに長けたモデルと言われている。

何せ開発者が来日した時、コレを使っているベーシストのライブに連れて行ったら「アレ?こんなにヨカッタっけ?」と腰を抜かしたぐらいなのだ。

RYOさん、まだPOPステッカーを貼ったまま大切に使ってくれている。うれしいね、こういうのは。

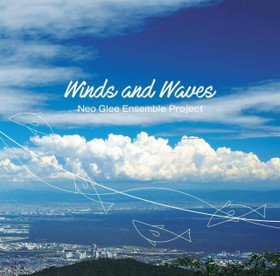

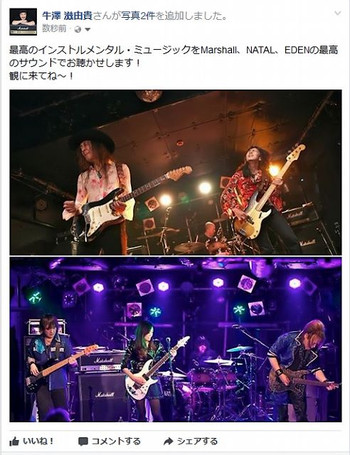

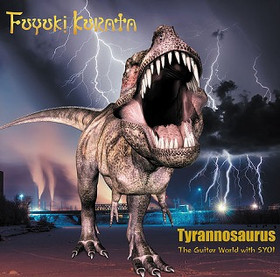

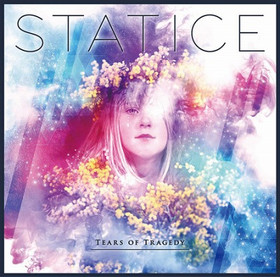

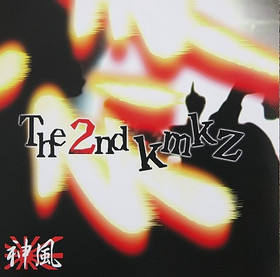

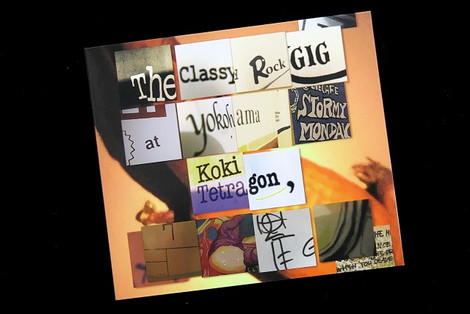

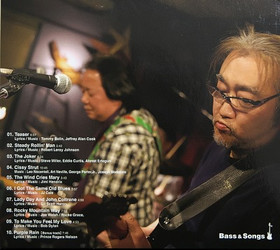

さて、SUPERBLOODは、ライブ会場では先行して発売され話題になっているが、この5月24日に『RAISE YOUR HANDS』なるファースト・アルバムをリリースする。

「Raise your hand!」か…中学の英語の先生がよく授業で言ってたな。

この「raise」という単語は「挙げる」という意味の他に、問題や案を「提起する」という意味でよく使われるんだよね。

ここでは「hand」が複数形になっているので、万歳みたいな格好かな?

レコードのスクラッチ・ノイズから始まるストレートでゴキゲンなアルバムだ。

日本だけでなく東南アジアにも活躍の場を広げるSUPERBLOODの勢いを感じざるを得ない。

オープニングはファースト・ミニ・アルバムのクローザー「P.A.T.E」。

オープニングはファースト・ミニ・アルバムのクローザー「P.A.T.E」。

続いては新作『RAISE YOUR HANDS』から「Round and Round」。

続いては新作『RAISE YOUR HANDS』から「Round and Round」。

これまた胸のすくようなハード・ブギ。

これまた胸のすくようなハード・ブギ。

若いバンドさんの音楽にはこういう三連の曲がほとんどないからね。

そんなところもSUPERBLOODの魅力だ。

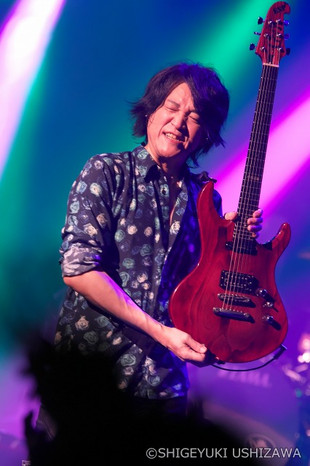

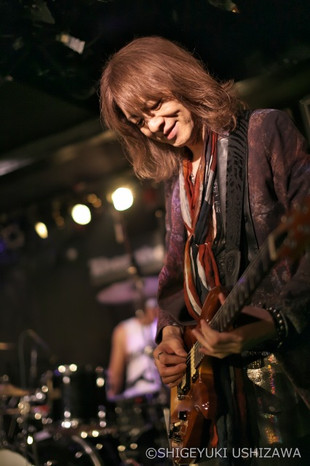

OKAHHIROちゃんのシャープなギター・ソロ。

なんだコレ!

後半の転調がメッチャかっこいい!

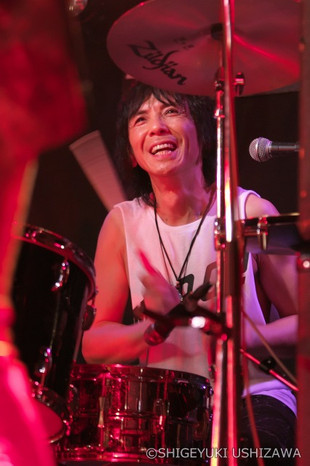

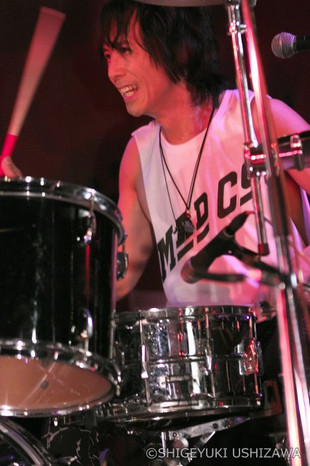

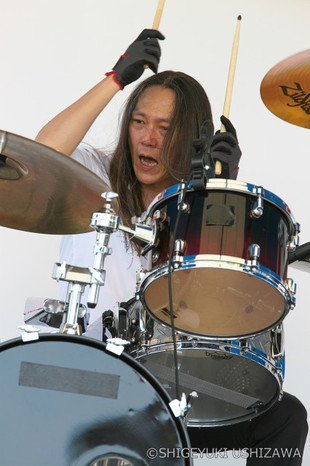

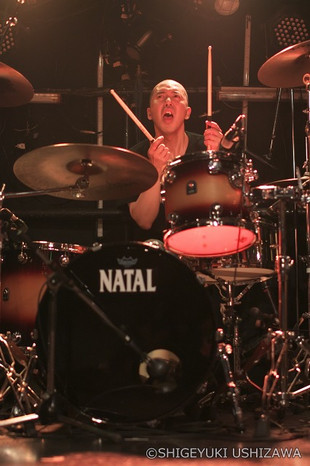

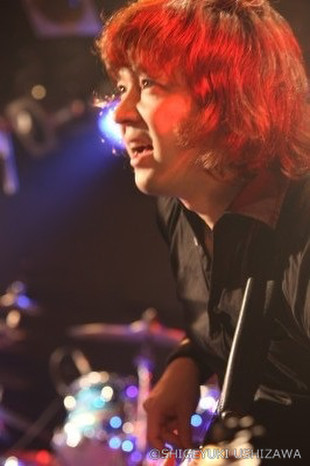

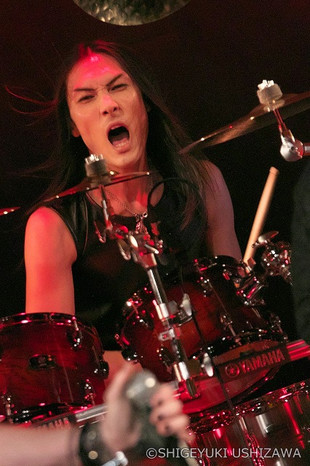

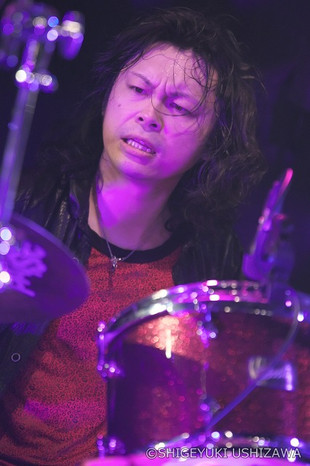

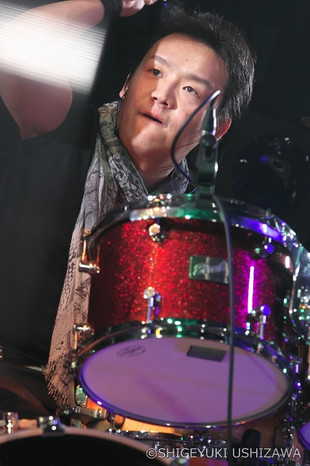

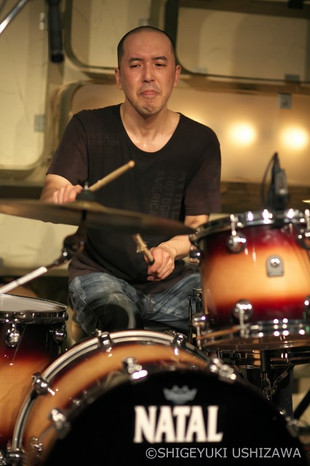

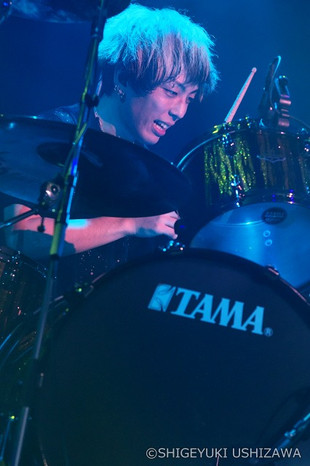

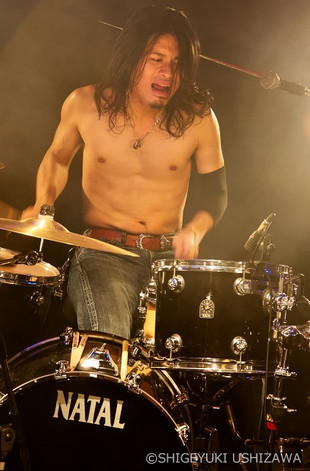

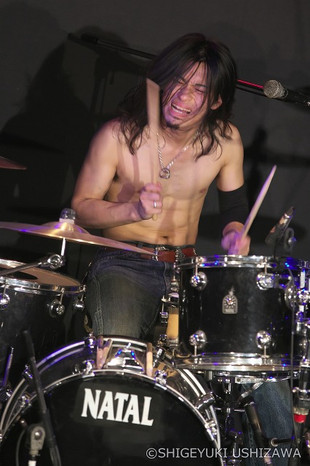

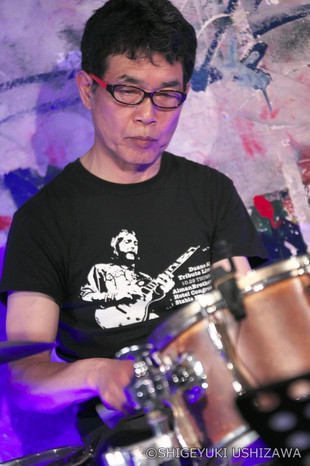

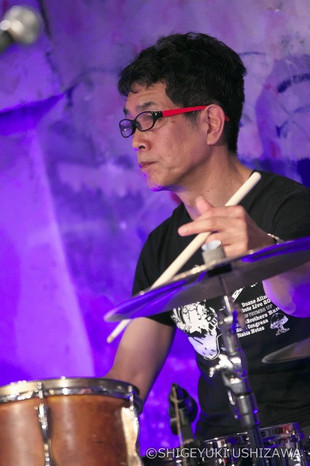

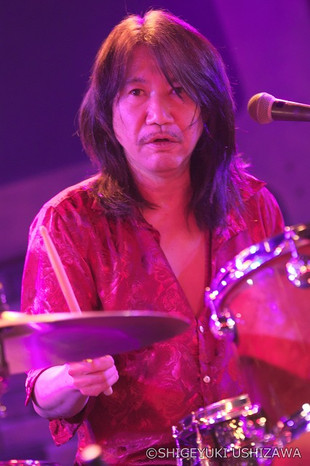

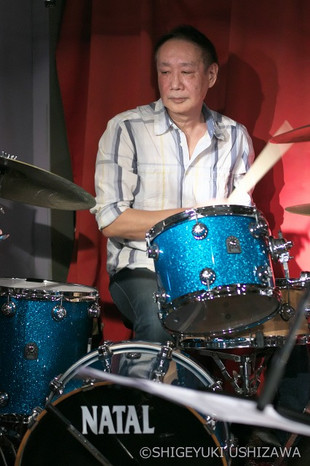

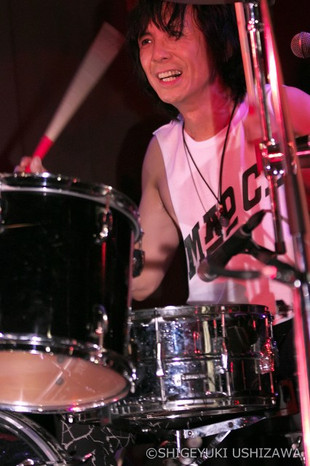

年季の入ったパワフルかつスキルフルなMADさんのドラム!

ホントMADさんっていつでもニコニコしていて素敵だ。

この日、久しぶりにお会いしたが、私を見かけるなり「ウッシ~!」と駆け寄ってくれた。

私はそういう人になりたい。

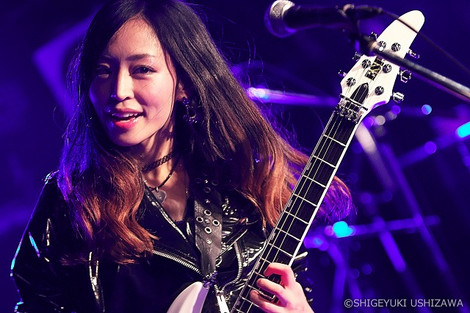

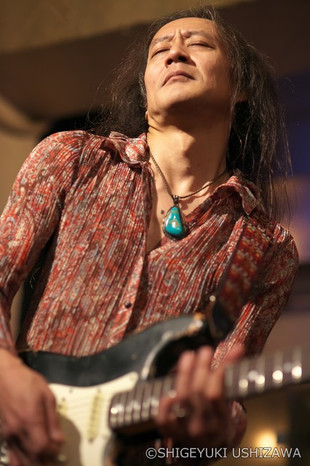

MBを使いこなして素晴らしい低音でバンドをグルーブさせるRYOさん。

この曲ではコーラスでも大活躍だ。

RYOさんと初めてお会いしたのはヒロアキくんのLOUD PARKの時か。

それ以来、横田基地や富士スピードウェイなんかで色々とお世話になりっぱなしだ。

その横田基地で私はOKAHIROちゃんと初めて出会った。

TYOで出演していたのだが、当時ルックスがDoug Aldrichみたいでビックリしたのを覚えている。

実は、学年はひとつ違うのだが私はOKAHIROちゃんと同じ年ということもあって、それからとても仲良くしてもらい、TYOの他、DENIAL、BLUES DETOX等々にお邪魔させて頂いた。

ホントにロックの塊のような人だからして、いつでもMarshallを可愛がってくれてとても感謝している。

お誕生日おめでとう!

8ヶ月ほど弟させて頂きます。

しかし、「オカヒロ」なんて愛称うらやましいよな。

日本人はよく苗字と名前を一文字ずつ取って略称を作るけど、私なんか「ウシシゲ」だもんね。

言いにくいし、カッコ悪いし、ともすれば浅瀬に生息する節足動物の名前みたいだ。

最近は下の名前だけを取って芸名にする人がやたら多いけど、略称をそのまま芸名に使っている人はそんなにいないでしょう。

アメリカのブルース・ミュージシャンで「Keb' Mo'(ケブモ)」という人がいるが、この人の本当の名前は「Kevin Moore(ケヴィン・ムーア)」…略して「ケブモ」。日本だけではない。

続いても『RAISE YOUR HANDS』から「WANDERLUST」。

ジャズ・ヴァイブラフォン奏者のMike Mainieriにも同名のアルバム&曲があるが、「Wanderlust」というのは「放浪癖」という意味。

Minieriの「Wanderlust」もフュージョン・ミュージック史に残る名曲だが、SUPERBLOODの「Wanderlust」もカッコいいね!

RYUくんの「♪Do You Wanna Love Me」のリフレインが印象的だ。

続いては『RAISE YORU HANDS』のオープナー、「IN/OUT」。

続いては『RAISE YORU HANDS』のオープナー、「IN/OUT」。

CDではレコードのスクラッチ・ノイズから始まるへヴィ・ナンバー。

RYOさんのベースが快感!

サビはポップな展開となるが、それをハードにそしてドラマチックにまとめ上げちゃうのがSUPERBLOOD流!

サビはポップな展開となるが、それをハードにそしてドラマチックにまとめ上げちゃうのがSUPERBLOOD流!

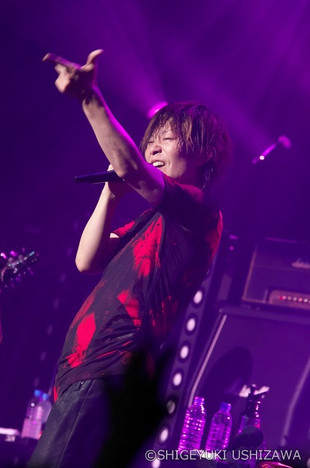

そして、タイトル・チューンの「Raise Your Hands」。

紫に煙るチョットファンク調なハード・ナンバー。

ココで前作から「NO REASON TO CRY」で一旦クールダウンしておいて最後の追い込みに入る。

ココで前作から「NO REASON TO CRY」で一旦クールダウンしておいて最後の追い込みに入る。

「LOVE IS MYSTERIOUS」も新作から。

そして、続く「Rescue Me」は前作からのチョイス。

このあたりはSUPERBLOODの中でもチョット毛色の変わった、音楽性の幅の広さが垣間見れる曲たちと言って差し支えないだろう。

そして、最後は4人が猛スピードで駆け抜ける!

『RAISE YOUR HANDS』の2曲目、「Going Savage」だ。

オイオイオイオイ、ウッソだろ~。

オイオイオイオイ、ウッソだろ~。

今調べてみたら、前回富士スピードウェイでSUPERBLOODを観た時からもう3年も経ってやがんの!

あの時はまだレパートリーが少なかったのか「The Boys Are Back in Town」なんて演っていたけど、今回はゼンゼン違う。

とんでもなくスケール・アップして、魅力的なハードロックを聴かせてくれた。

何よりも「ノッテる感」がすさまじいね。

調子のノッテいるバンドっていうのは見ていて実に気持ちがいいもんだ!

まだまだ続くOKAHIROちゃんのお誕生会!

SUPERBLOODの詳しい情報はコチラ⇒Official Web Site

<後編>につづく

(一部敬称略 2017年3月25日 代々木Zher the Zoo YOYOGIにて撮影)