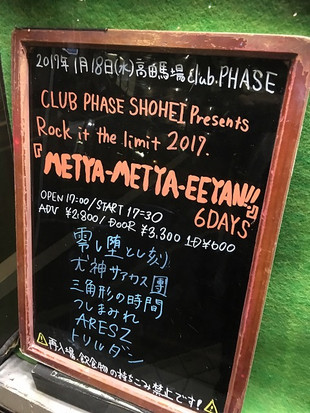

Sound Experience 24

お騒がせしてしまったパソコン事件も何とか落着。

今日からまたMarshall Blogを再開します。

が!

パソコンって、普段何気なく日常的に仕事で使っているアプリケーションやデータが知らない間に山ほど蓄積されていて、OSの再インストールをしようものなら、今回みたいに「イザ復活」と相成っても、「あ、アレがない!」、「ウワ、コレも消えてる!」と不自由なことばかり!

そもそも元々ナニがあったのかがわからないんだから!

「完璧なコンピューター音痴」を自負する私でもずいぶん色んなことをしていたんだな~…と感心してしまう。

…なんてノンキなことは言っていられない。

え、データをバックアップしていなかったのかって?…イヤ、そんな面倒なことできないできない!

アレ、プロはその日の最後にその日にやったことをすべてバックアップしてるんでしょ?

そんなことはとてもできないよ。

その時は「データがなくなりゃまた何とかすりゃいいさ!」ぐらいのことを思っているからさ。

Marshallの社長はコンピューターのエキスパートでもあるんだけど、前回来日していた時に「シゲは撮った写真のデータをどうやって保管しているんだ?」と訊いてくるので「イヤ、外付けのハードディスクに撮った日毎に分類して保管しているんだよ」と答えた。

すると、「じゃ、もしそのデータがスッ飛んでしまったらどうするんだい?」と尋ねてくる。

私は「もうその時は覚悟するより仕方ない」と考えていたんだけど、一応「イヤ、考えたことがない。何かいい対策はあるの?」と訊き返してみた。

答えは「イヤ、特にない」だった。

そんなデータが消えてしまうことばかりを考えていたら、それこそ落語の『水屋の富』みたいになっちゃうでしょうよ。

データが心配で、心配で夜も眠れない。

何かの拍子にそのデータが全部消えてしまって、「ああ、ヨカッタ!これで安心して眠れる」というヤツ。

実は私、一回コレをやったことがあって…その肝心の外付けハードディスクが壊れちゃったのね。電源が入らなくなった。

困っちゃってサ…でも、すべてMarshall Blogで既に使ったヤツなので、一応の覚悟はできていた…でもそう簡単に諦めきれない。

何せ心を込めてシャッターを切った写真が数万枚も入っているんだから。

それで、その復旧にどれだけ費用がかかるかをインターネットで調べてみると、場合によっては数十万とかいうじゃない!

それで完全に諦めかけようとしたところ、妹が耳寄りな情報を与えてくれた。

妹もコンピューターがなければ手も足も出ない仕事をしているのだ。

何でもあの外付けのハードディスクなるものは、外側の装丁がメーカーによって異なっているだけで、中身はどのメーカーも同じだという。

そして、その中身に電源ケーブルと通信ケーブルをつなげばデータが取り出せる…っていうワケ。

そのケーブルセットってのは1,000円チョットだっていうし。

半信半疑だったんだけど、ご丁寧なことにYouTubeでそのハードディスクの分解法なんて動画まで見ることができる。

それでやってみたところマンマと大成功!

かくして数万枚の写真が命びろいしたのだった。

とにかくひとつだけパソコンに言いたいのは「お願いだから壊れないで!」ということぐらいだよ。

壊れたらこちとら手も足も出ないのっつーの。

ハイ、PCの話はコレで終わり。

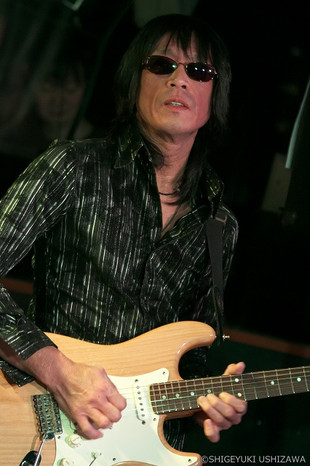

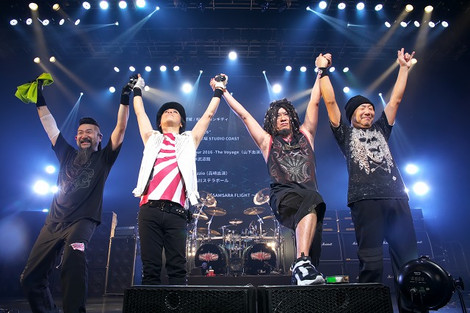

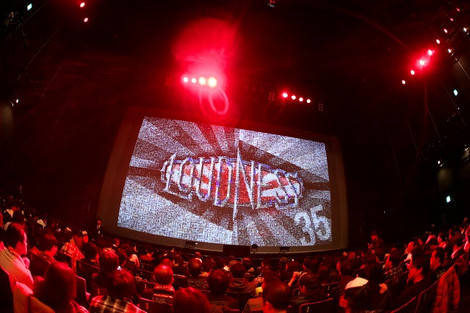

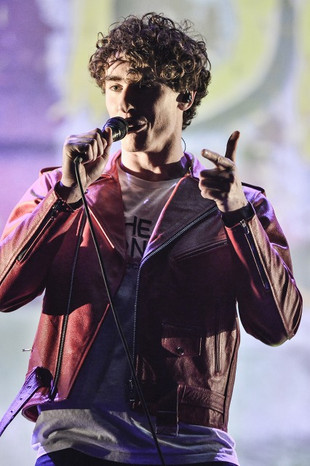

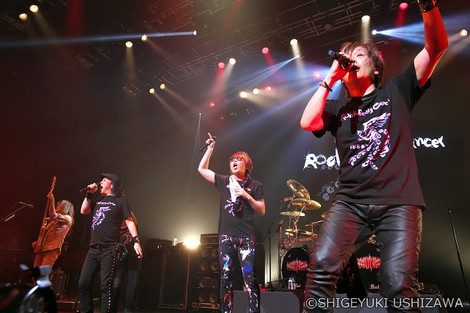

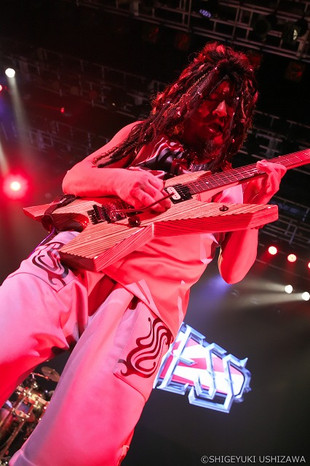

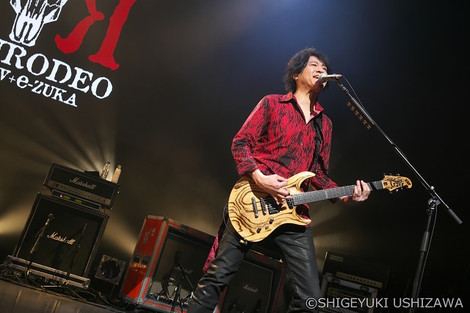

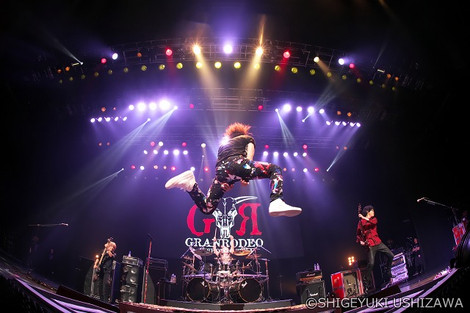

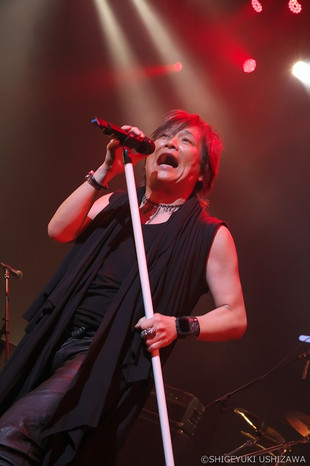

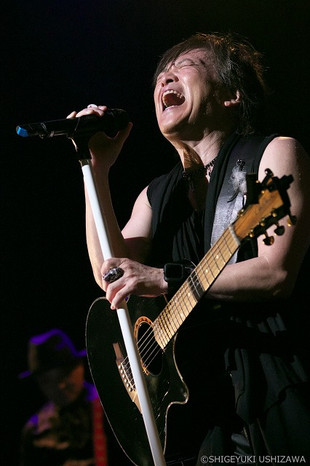

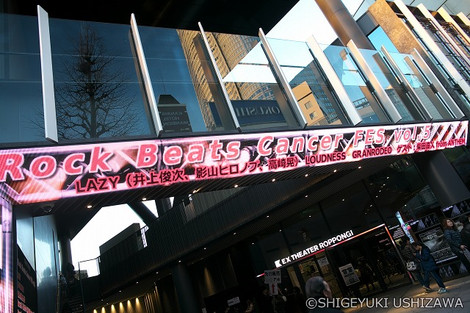

復活後の第一弾は、「25」というビッグ・ナンバーを直前にした三宅さんのSound Experience。

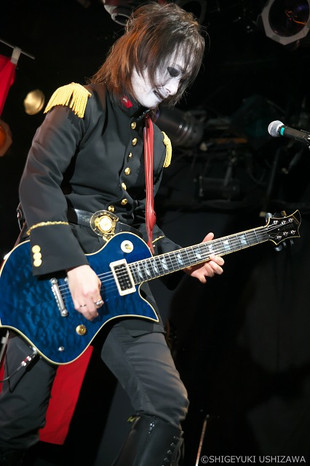

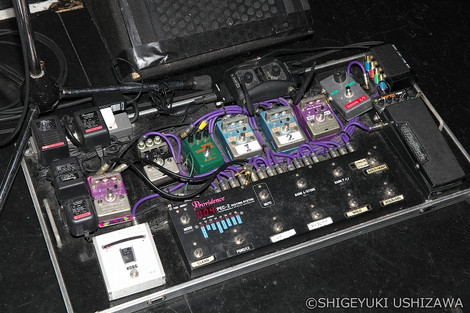

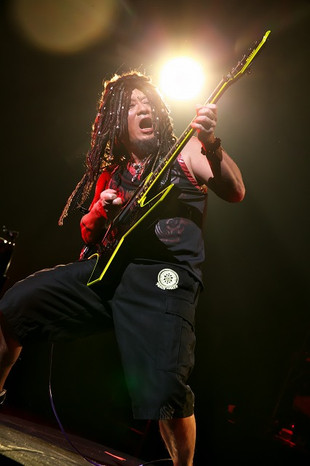

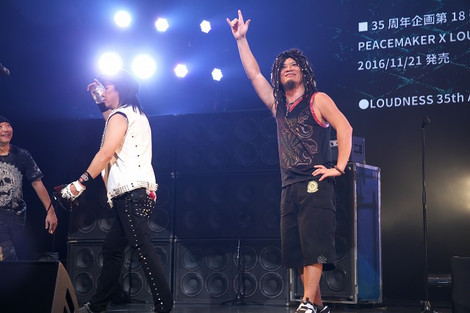

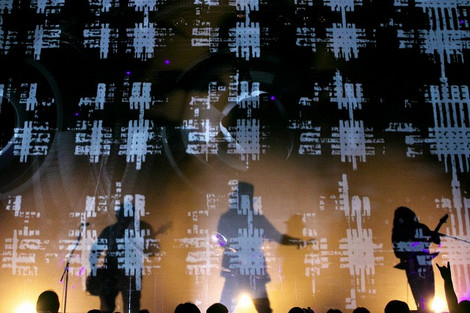

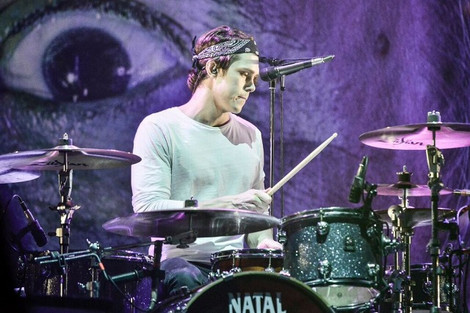

ステージはこんな調子。

ステージはこんな調子。

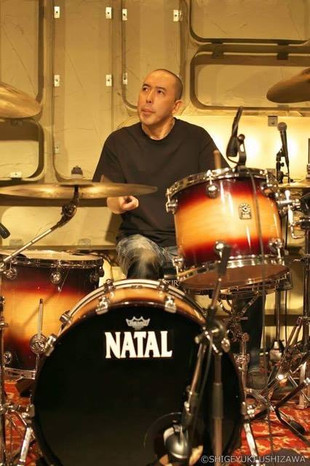

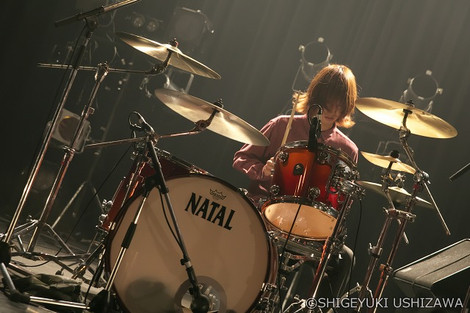

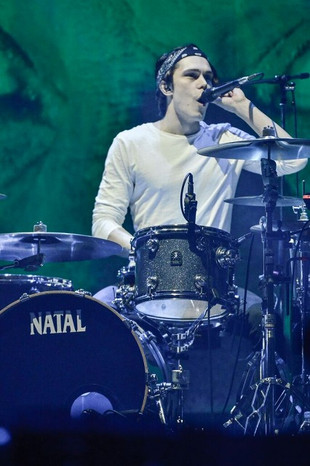

Marshallのハーフ・スタックが3セットにNATAL。

3台のMarshallということはゲスト、あるいは対バンあり…ということ。

そう、私のPCよろしく、今回のSound Experienceは対抗バンドを迎えたいつもの状態に戻っての開催となった。

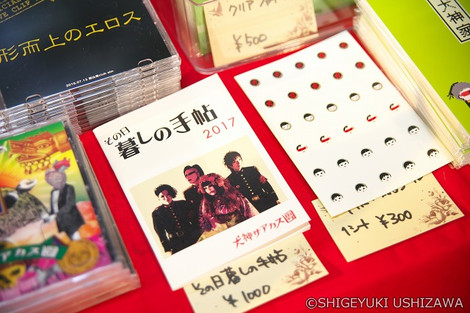

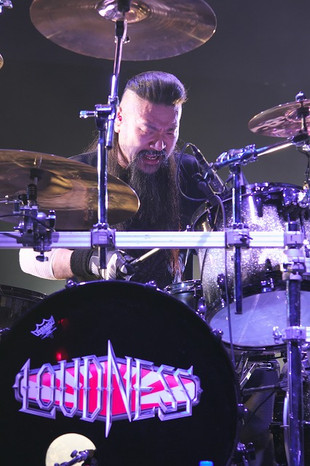

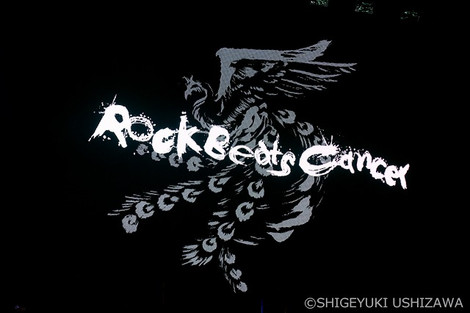

白田くんのロゴ・マーク。

白田くんのロゴ・マーク。

メッチャよくない?!

ところで、「白田」くんは「はくた」くんと読む。

この姓は山形と茨城に多いらしい。

そして山形では「しらた」と読み、茨城では「はくた」と読むそうだ。

どだなだす?

この業界にいるとRudyのイメージがあるせいか、「しろた」と読んでしまいそうだが、全国的確率で見ると「はくた」と読む家が過半数なんだって!

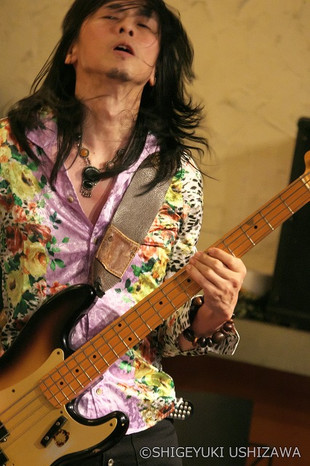

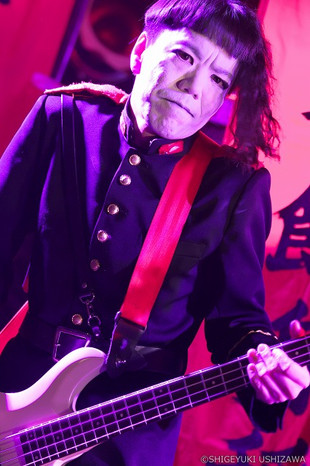

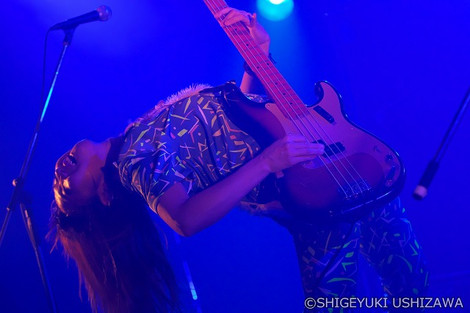

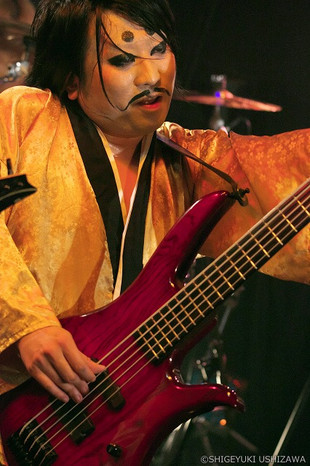

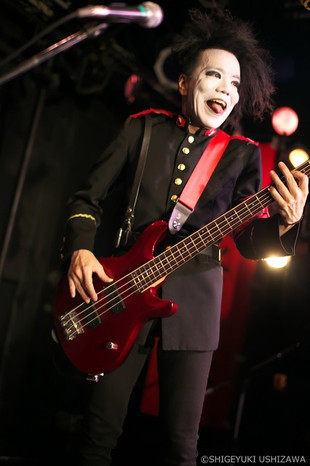

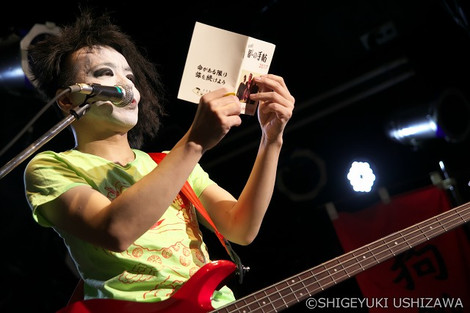

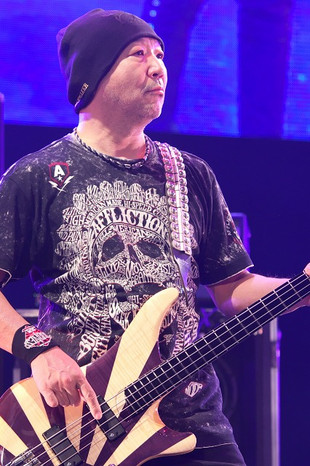

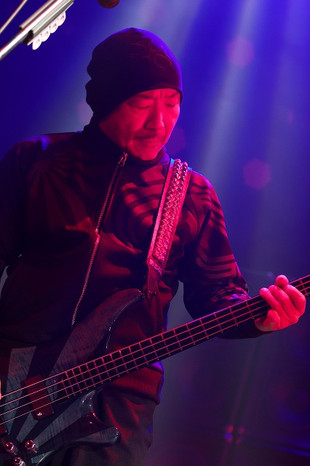

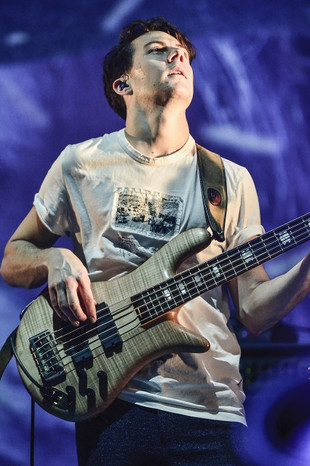

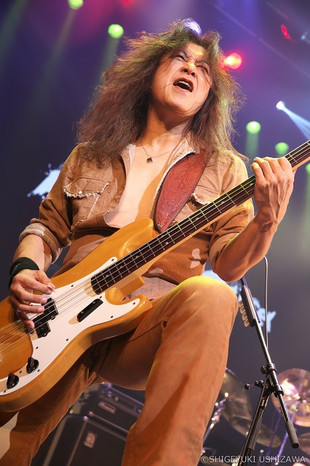

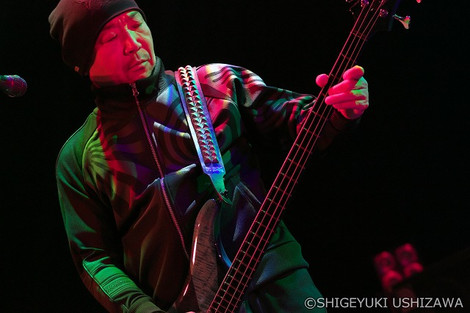

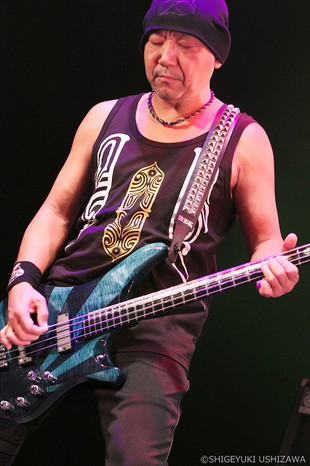

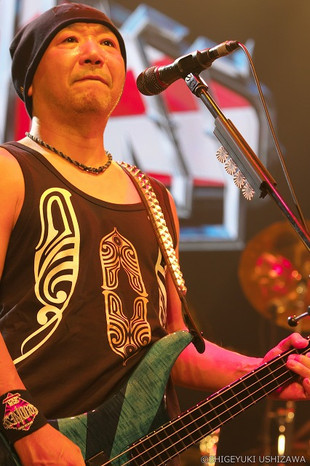

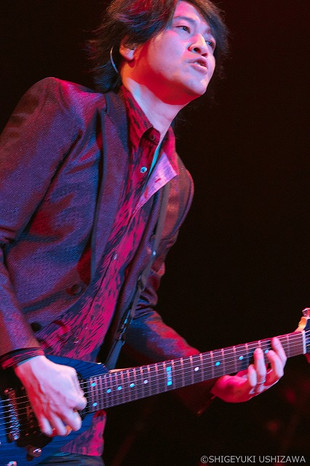

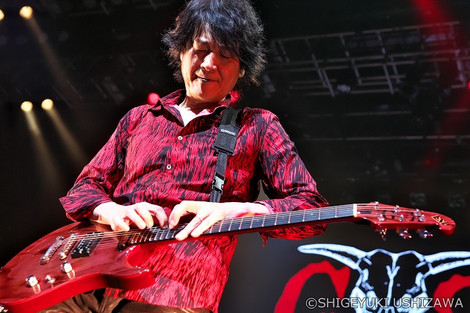

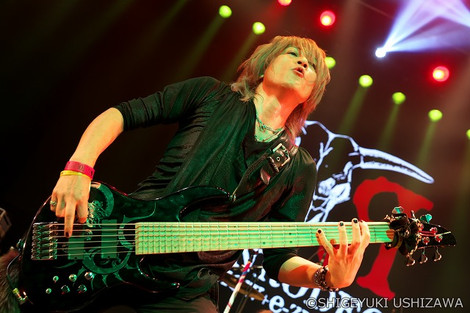

ベースは人時。

ベースは人時。

人時さん、久しぶりだわ~…と思ったけど、こないだ森友嵐士さんの時に会ったんだわ。

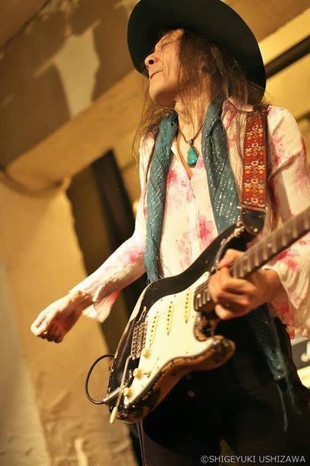

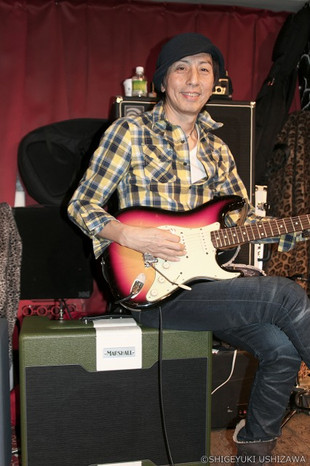

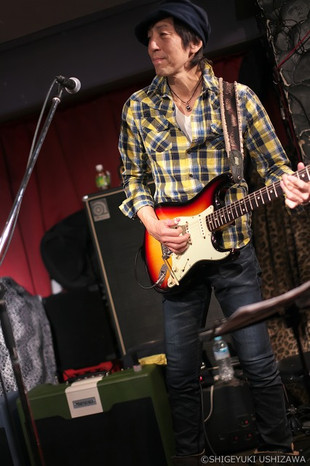

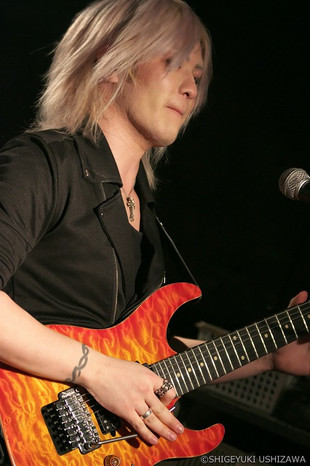

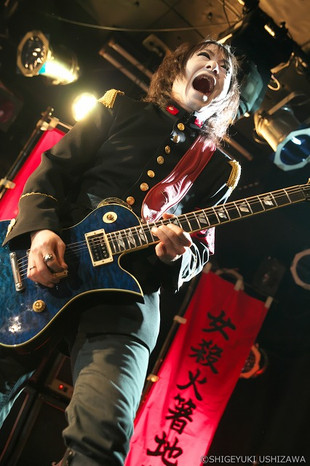

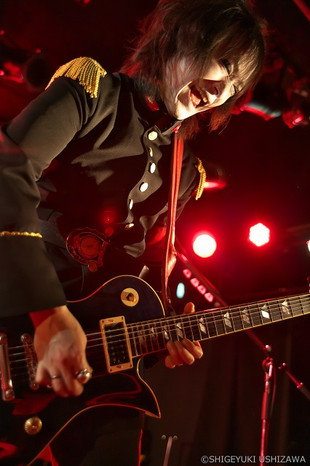

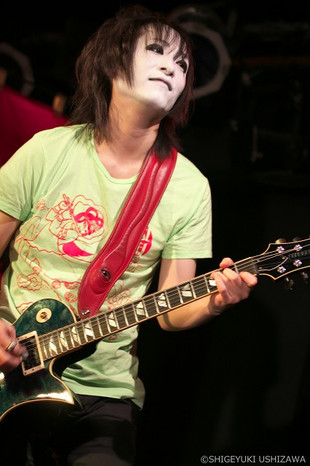

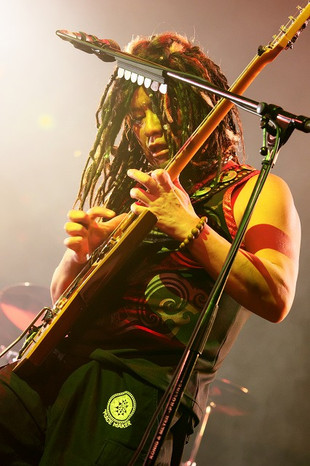

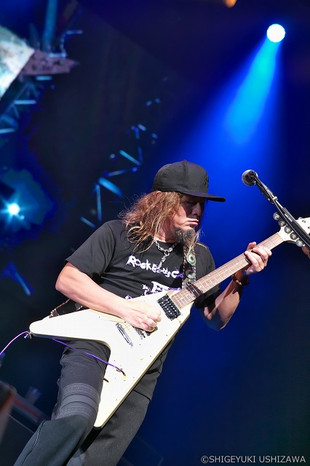

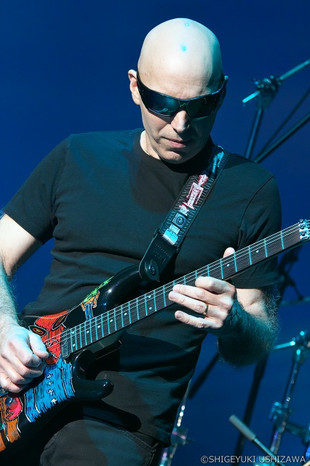

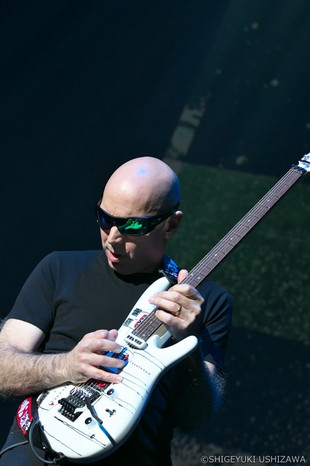

若いのに70年代の1959を愛用している。

若いのに70年代の1959を愛用している。

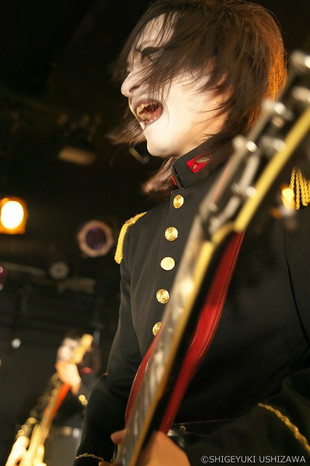

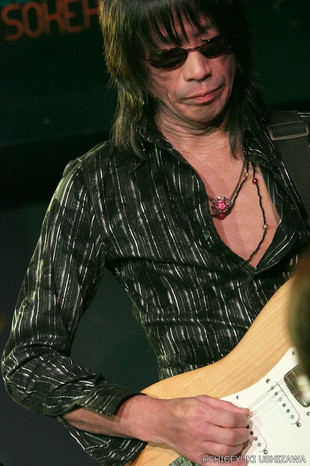

三宅さんと共通の友人の紹介でこのステージに立つことになった。

雄人くんの1959は1973年製のハンドワイアード期のもの。

三宅さんもかつて73年製の1959を愛用していた時期があって、そんなことも手伝って一気に意気投合したようだ。 チョット深めのひずみで縦横無尽に弾きまくる。

チョット深めのひずみで縦横無尽に弾きまくる。

トラディショナルなフレーズが次から次へと出てくる保守派系ギタリストだ。

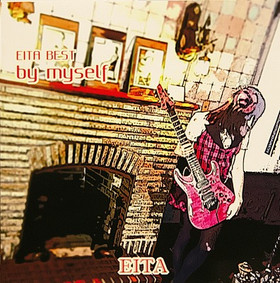

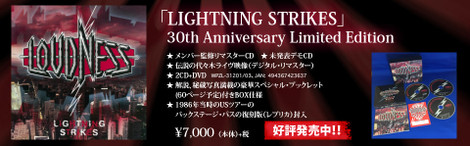

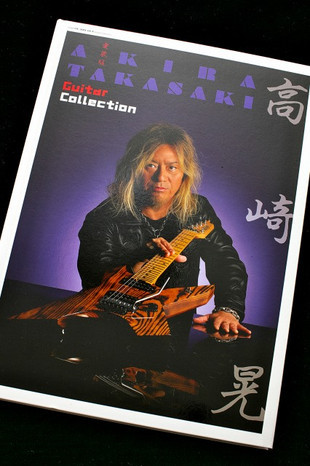

コレは昨年の12月にリリースしたソロのインスト・アルバム。

派手なテクニックにとらわれることなく、ロック・ギターの伝統的なツボをキチっと抑えてのプレイは素晴らしい。

派手なテクニックにとらわれることなく、ロック・ギターの伝統的なツボをキチっと抑えてのプレイは素晴らしい。

これからもMarshallでガンガンいっちゃって!

白田雄人の詳しい情報はコチラ⇒オフィシャル・ウェブサイト

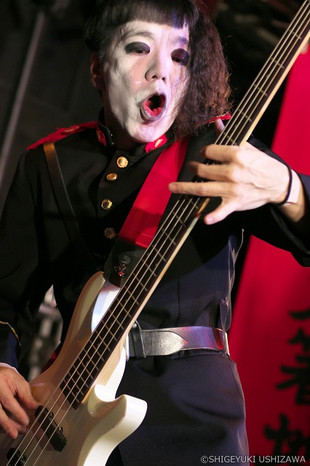

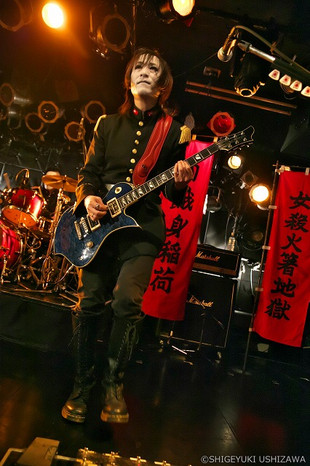

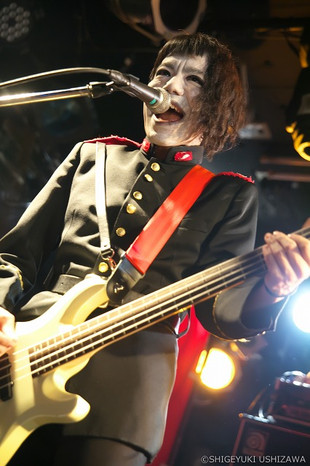

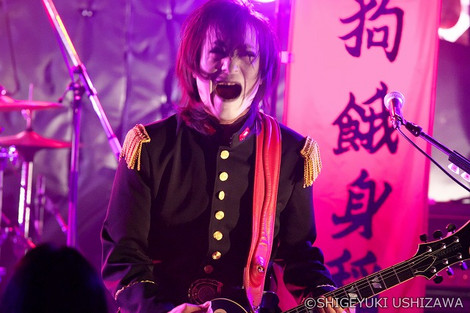

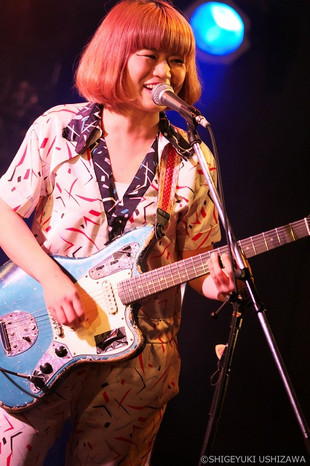

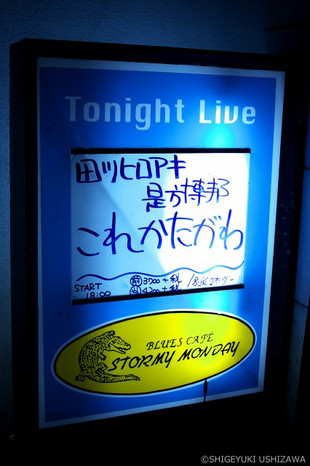

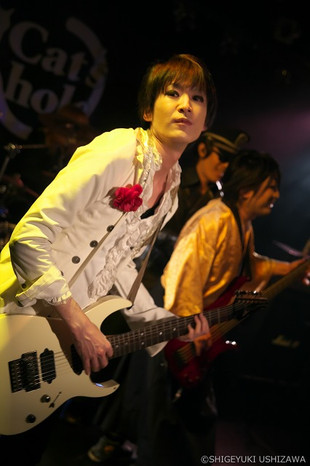

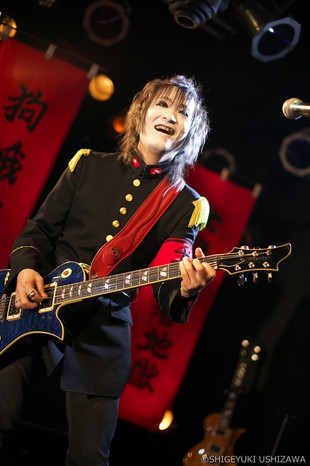

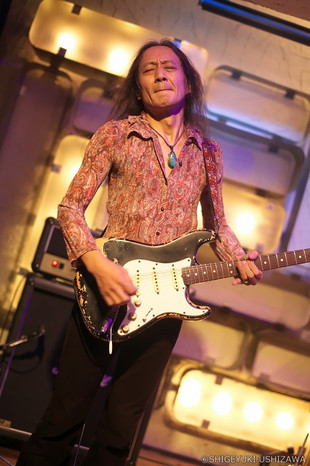

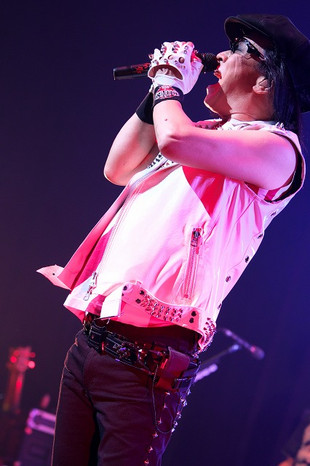

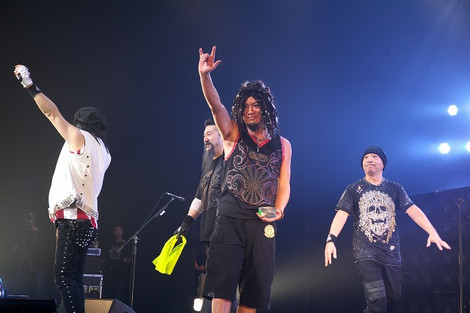

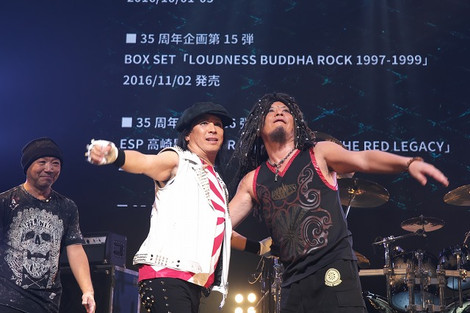

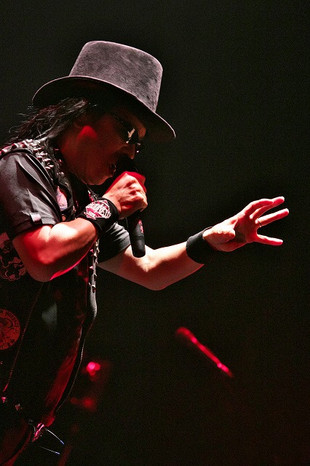

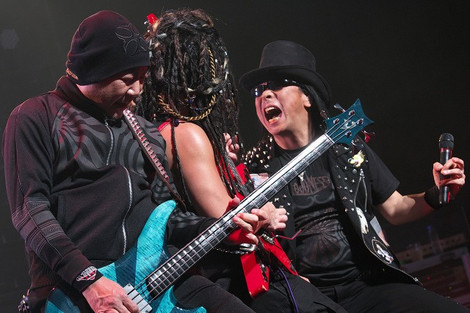

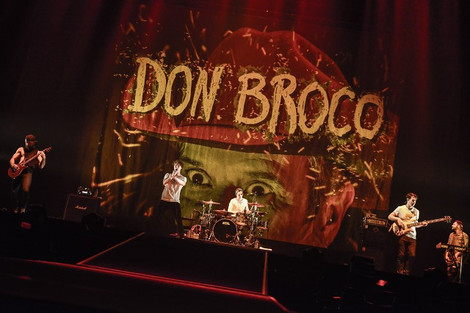

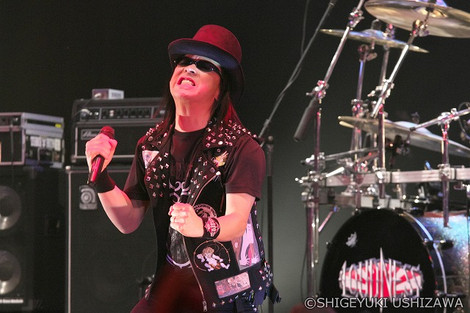

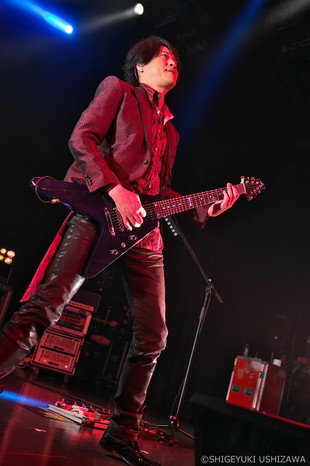

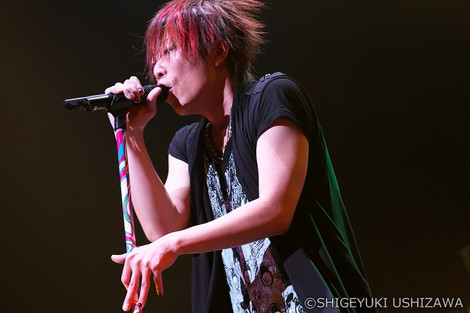

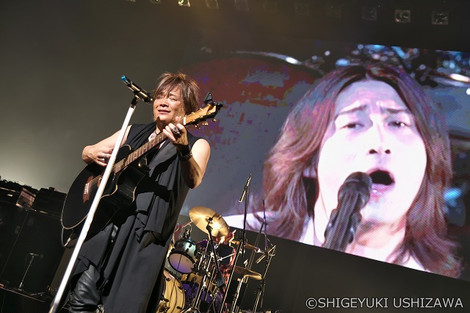

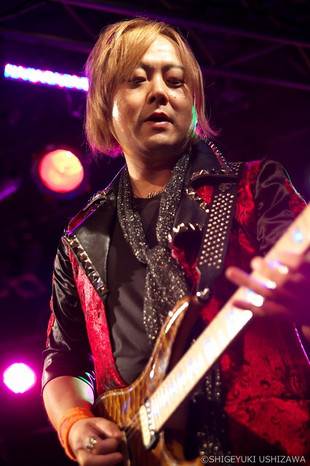

休憩を挟んでStrange,Beautiful and Loudが登場。

休憩を挟んでStrange,Beautiful and Loudが登場。

山本征史と…

山本征史と…

続いては2曲目に来ることが多い「murt'n akush」。

続いては2曲目に来ることが多い「murt'n akush」。

激しい曲調に雰囲気が一転する。

そして、「if」。

そして、「if」。

ハハン、三宅さん、今夜は緩急緩急と交互にセットリストを組んだな。

だって、また次が「垣根」だもん。そう「solitary past」。

だって、また次が「垣根」だもん。そう「solitary past」。

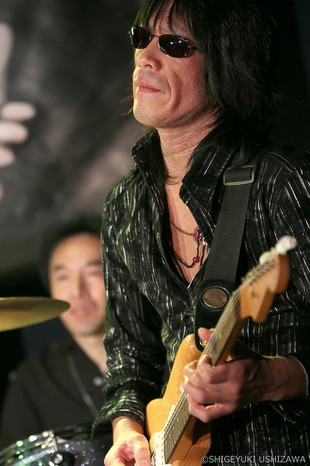

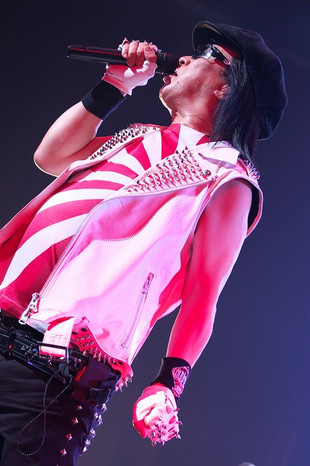

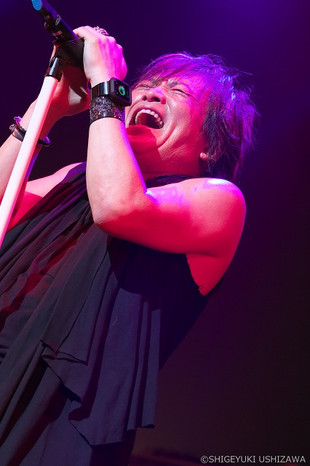

最後に「緩」の「virtue」を持ってきた。

最後に「緩」の「virtue」を持ってきた。

テンポは早くはないが、内容はすこぶる激しい。

この曲のインプロヴィゼーションで三宅さんがどれだけギターと絡み合い、どれだけ曲に入り込むかはステージの大きな見どころになっている。

要するにショウのハイライトだ。

特に真ん中のクリーンのソロから徐々に激しく、燃え尽きていく過程は見るものに息をつかせない。

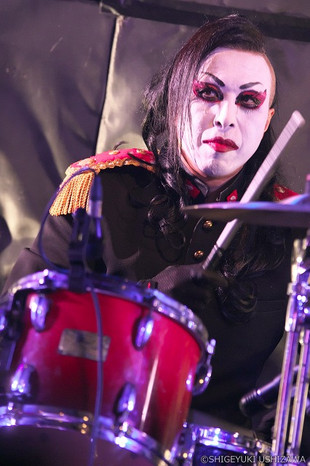

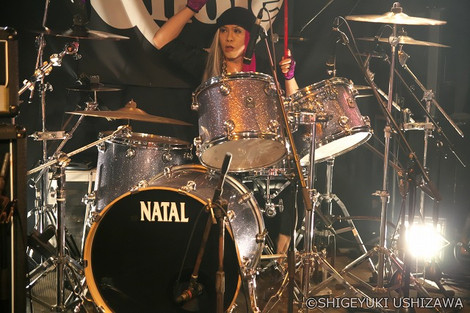

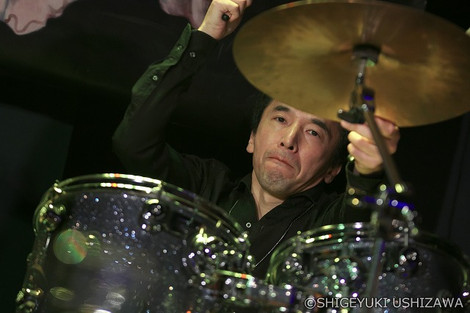

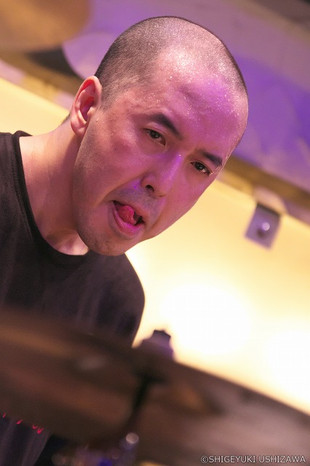

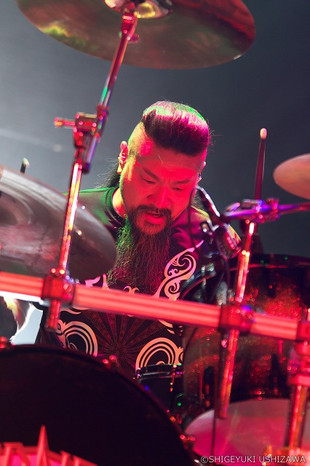

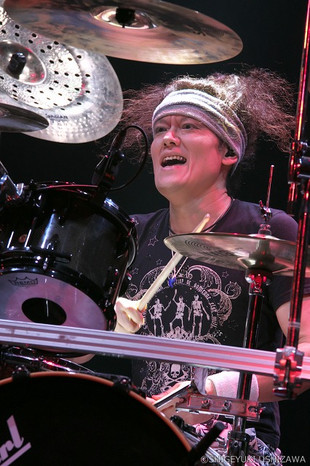

そしてその三宅さんを鼓舞し続けるリズム隊。

そしてその三宅さんを鼓舞し続けるリズム隊。

今日も最高の仕事ぶりを見せてくれた。

この2人があってこその三宅ミュージックだろう。

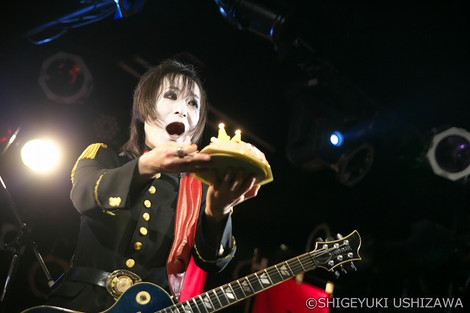

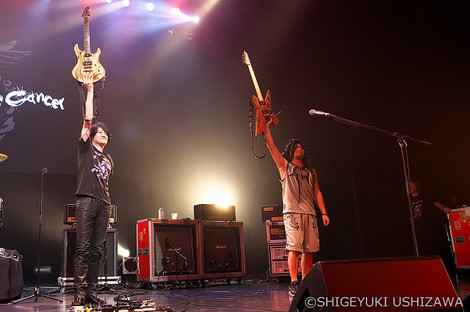

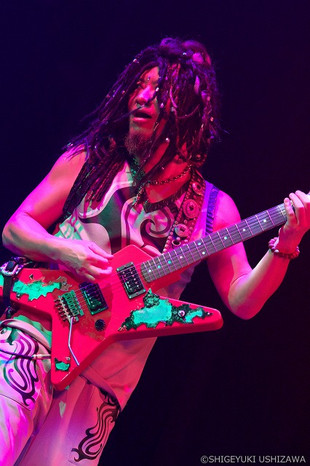

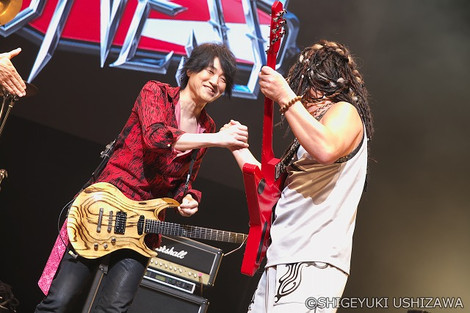

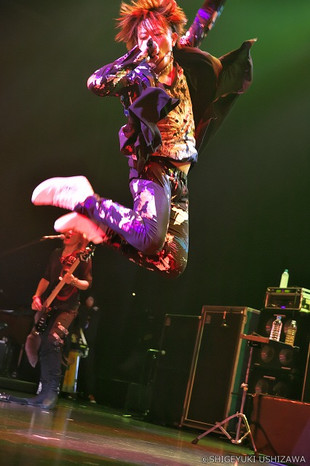

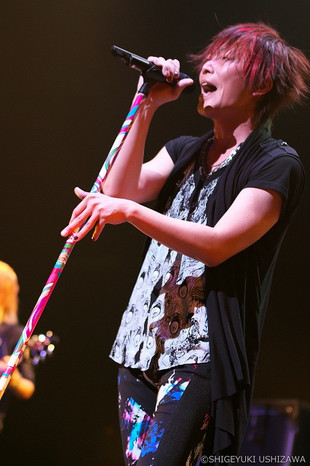

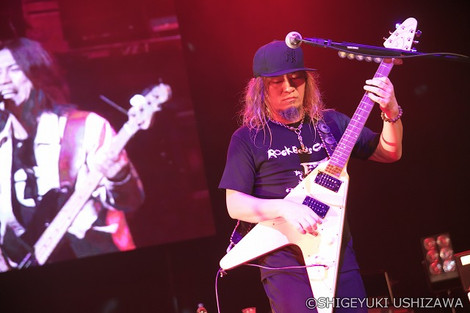

アンコールは白田くんも加わってのセッション。

アンコールは白田くんも加わってのセッション。

まずは「People Get Ready」。

1965年のThe Impressions、あるいはCurtis Mayfieldのヒット曲。

Curtis Mayfieldって『Superfly』は持ってはいるものの、コレと「Freddie's Dead」しか知らんわ。

この曲はスゴイ人気だよね~。

でもJeff BeckとRod Stewartでしょ?

まさかThe Impressionsが好きでこの曲を選ぶギタリストはいないでしょう。

「Stratus」もそうだけど、本当にBeckの影響力ってのはスゴイね。

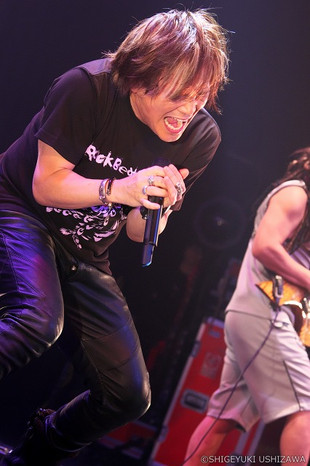

2曲目は三宅さんの歌で「Foxy Lady」。

2曲目は三宅さんの歌で「Foxy Lady」。

サラっとやる三宅さんの歌がいい、

でもギターは激しいよ!

でもギターは激しいよ!

曲調に合わせてギンギラギンに弾きまくる!

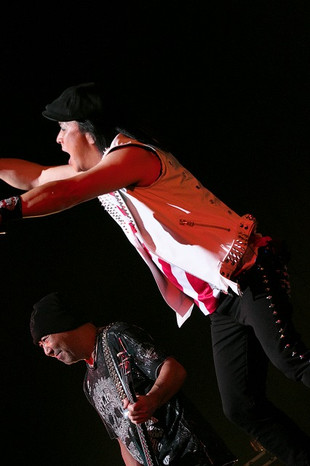

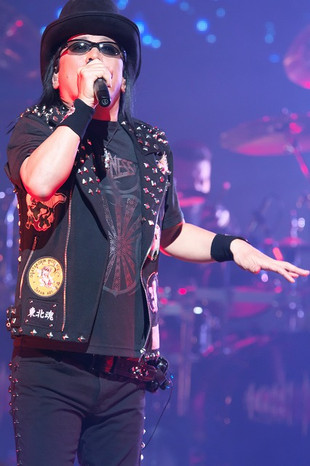

楽しそうなKK!

楽しそうなKK!

何とも充実したギター・バトルだった!

次のSound Experienceはいよいよ「25」のシルバー・アニバーサリー!

三宅庸介の詳しい情報はコチラ⇒Strange Beautiful & Loud

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

★NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版)

★NATAL製品は全国有名楽器店にてお求めください。

★NATALドラムは高田馬場バズーカスタジオでお試しになれます。バーチ、メイプル、そしてアッシュのキットの他、各種スネアドラムも用意しています。ドラマーの方、「NATALの部屋」ご指名でお出かけください。

詳しくはコチラ⇒バズーカスタジオ公式ウェブサイト

(一部敬称略 2017年1月20日 三軒茶屋GRAPEFRUIT MOONにて撮影)