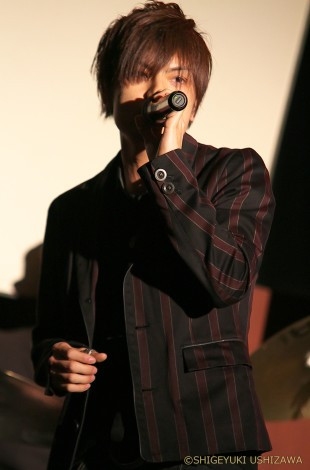

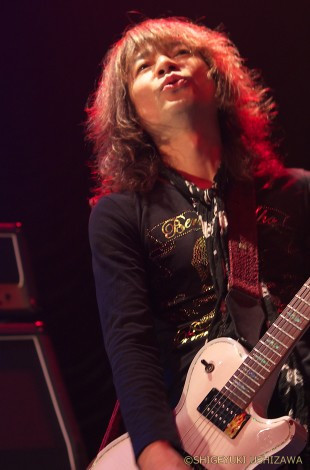

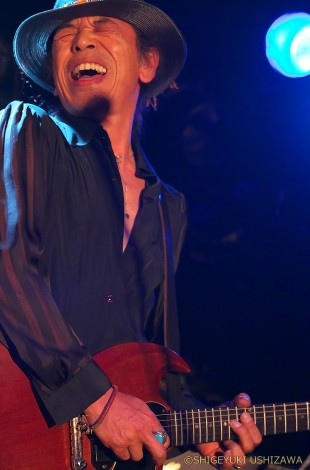

田川ヒロアキ バースディ・スペシャル・ライブ2014

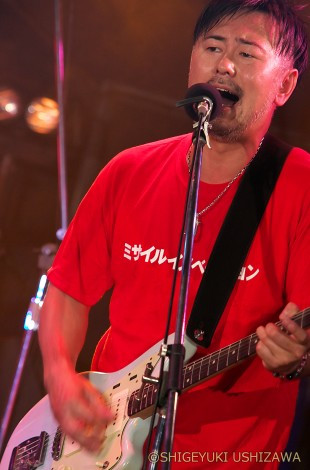

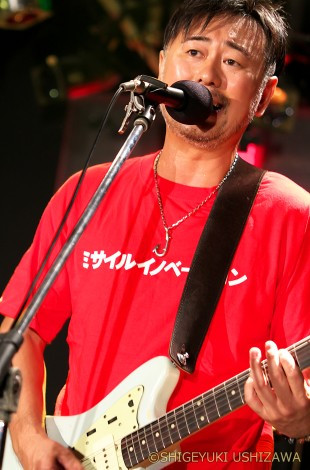

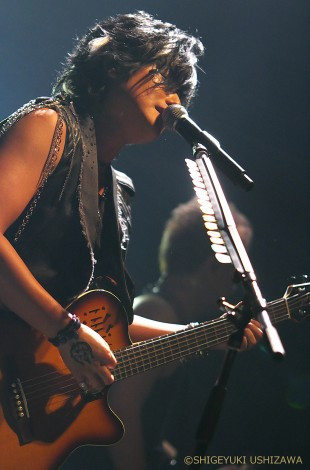

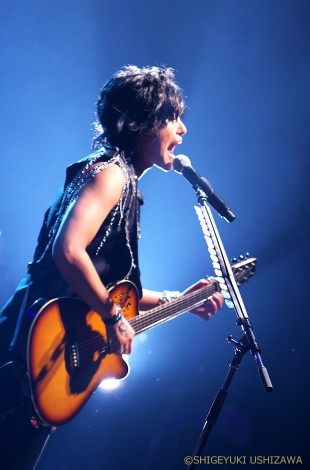

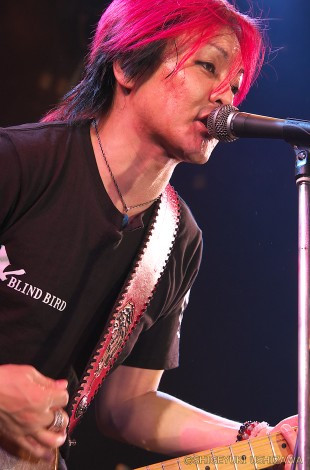

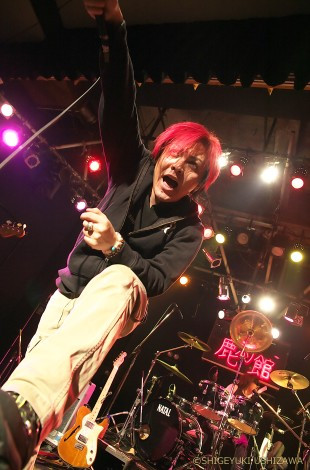

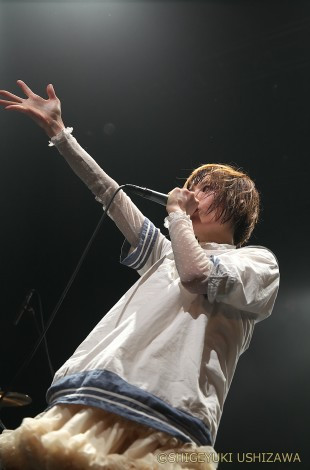

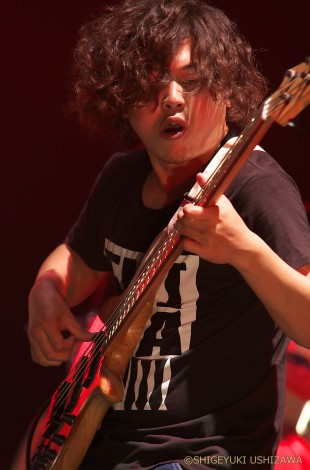

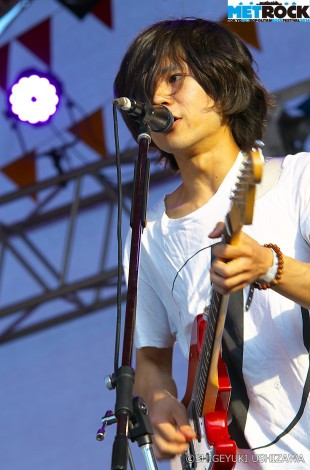

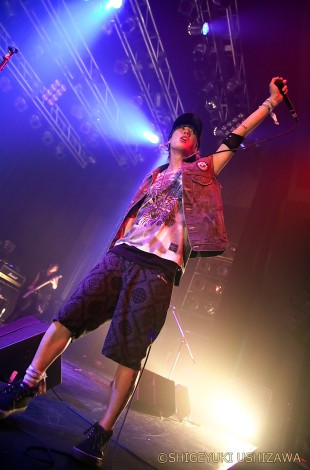

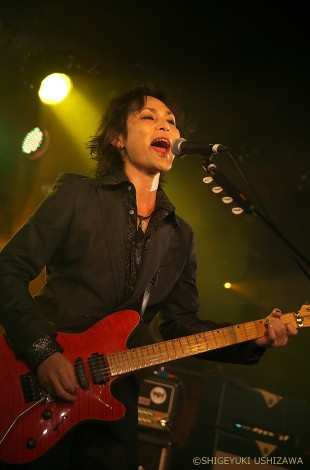

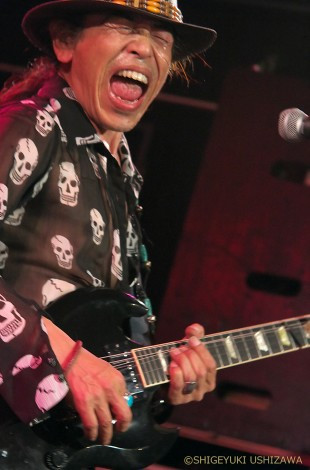

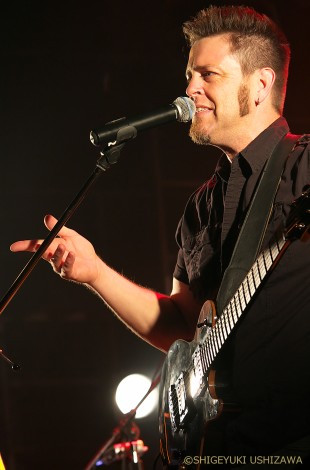

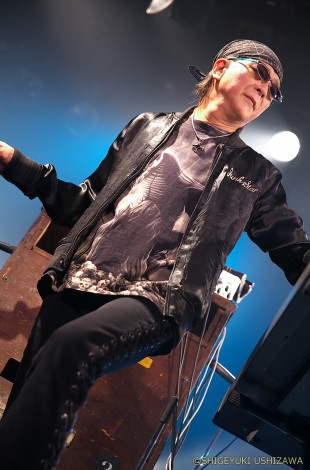

チョイと出ました田川ヒロアキ。

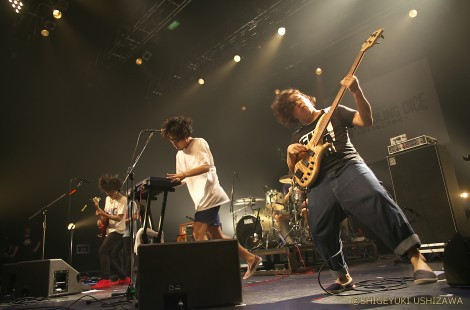

今日はバースディ・スペシャルということでスペシャルな面々を迎えてのステージだ。

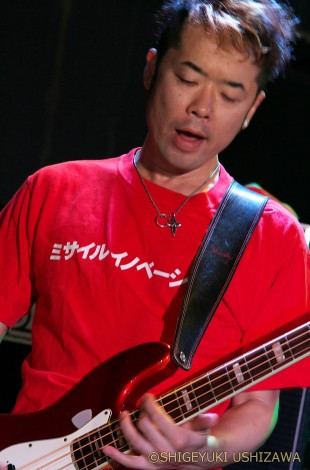

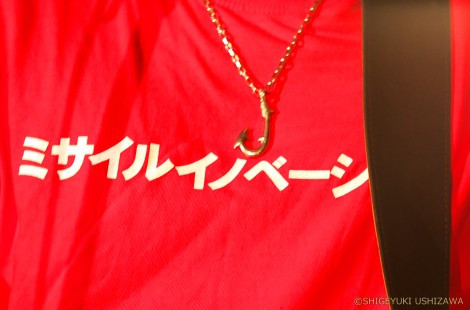

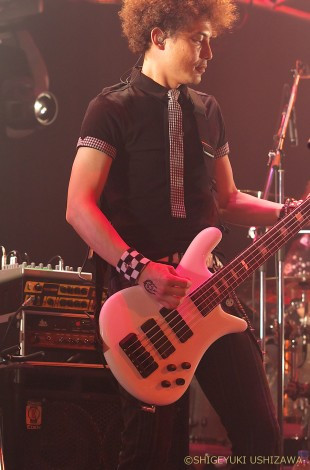

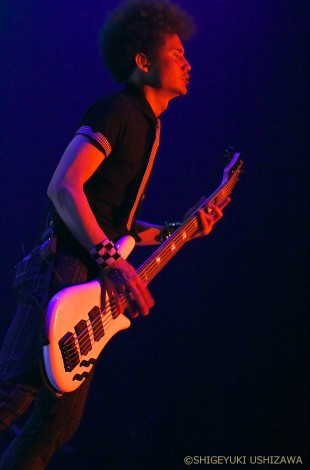

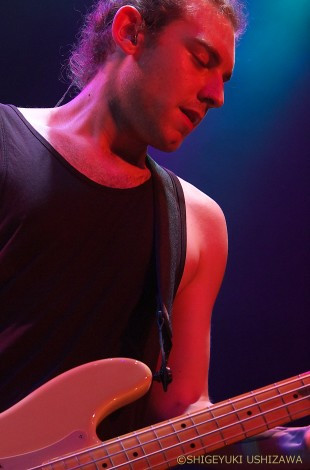

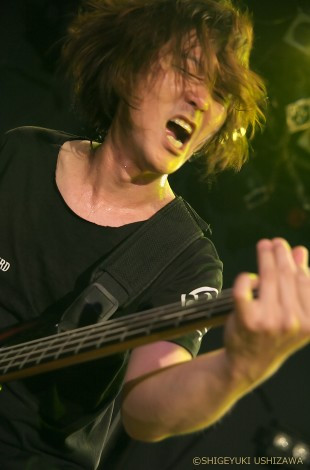

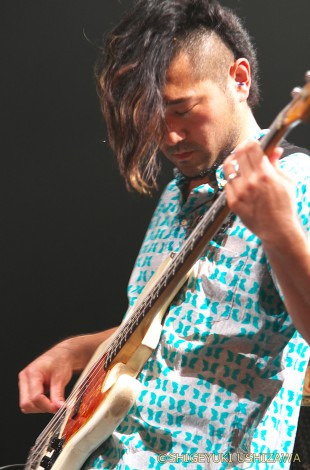

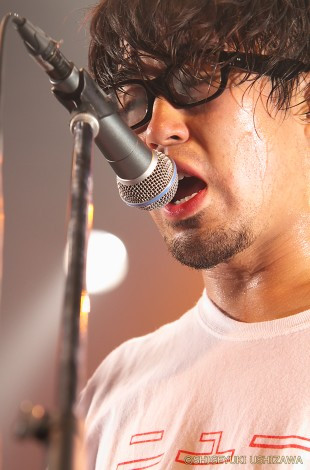

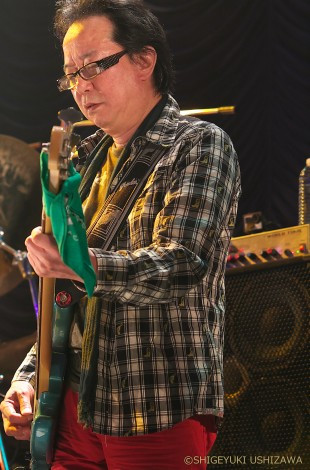

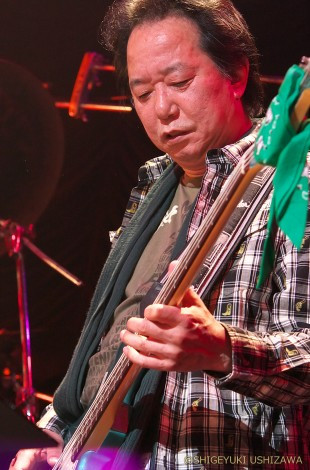

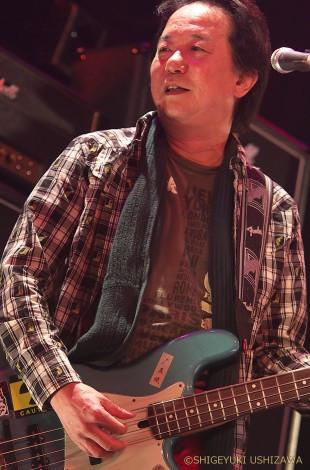

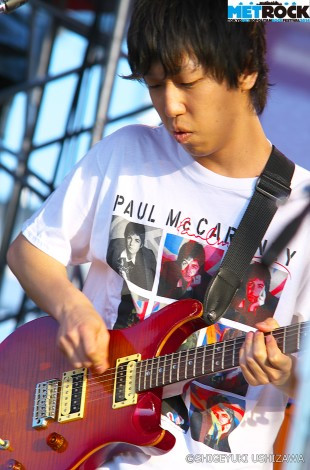

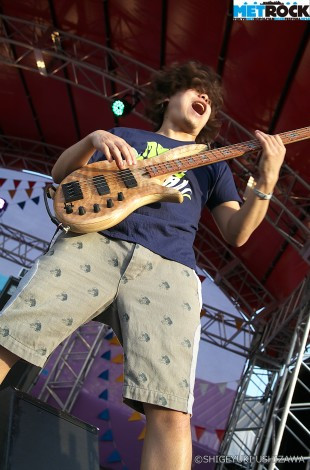

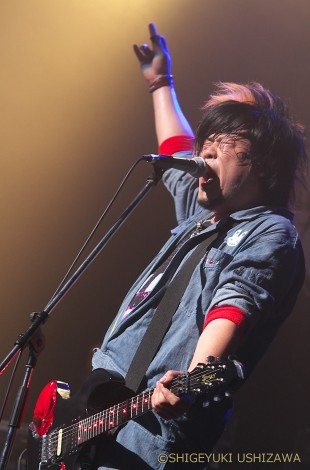

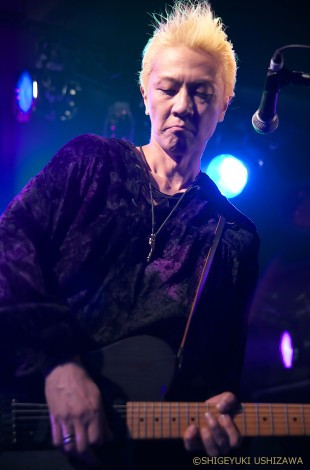

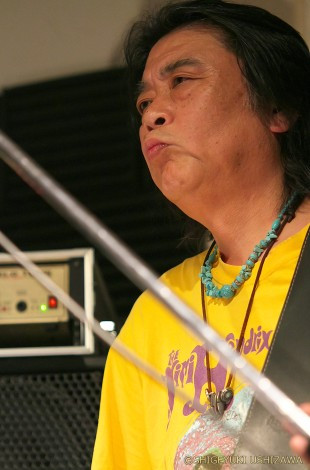

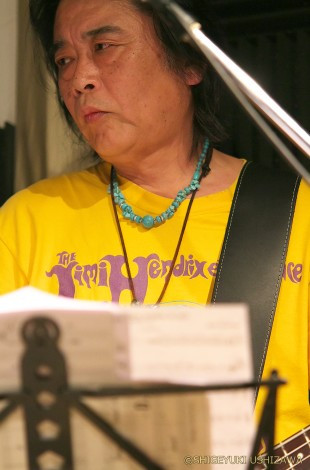

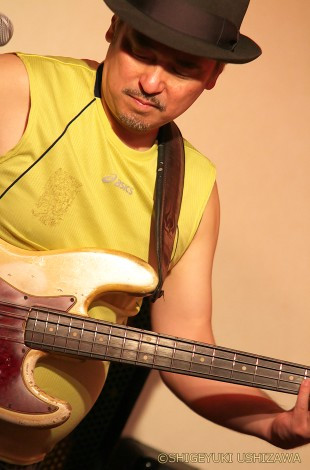

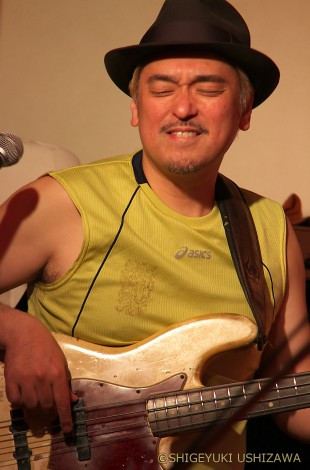

ベースに寺沢功一。

ベースに寺沢功一。

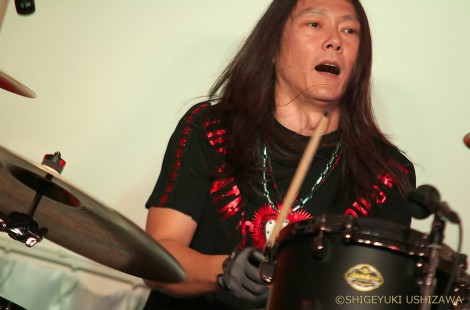

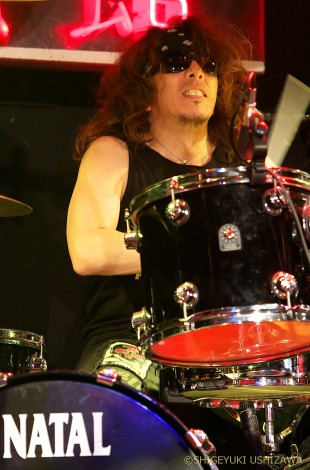

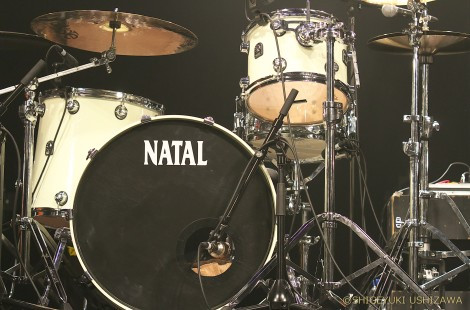

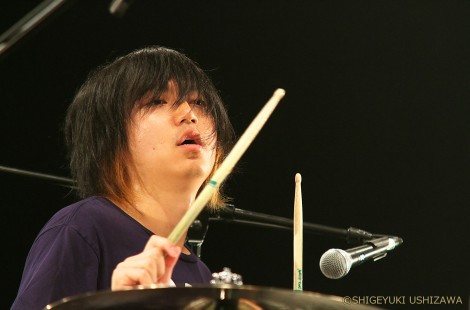

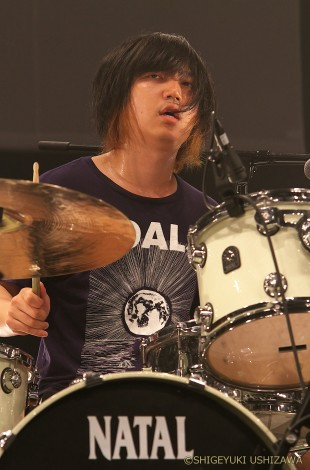

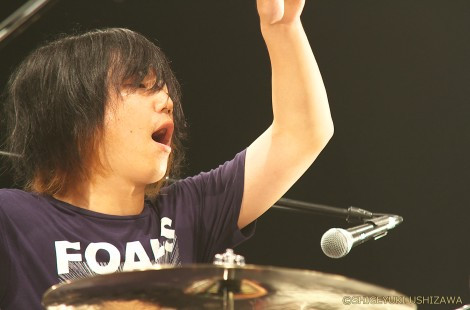

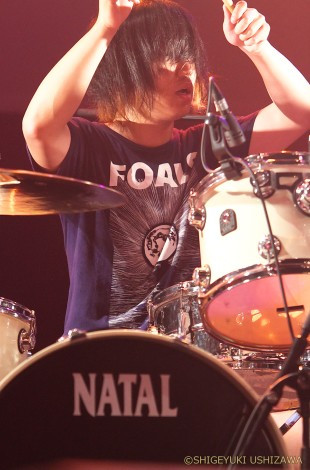

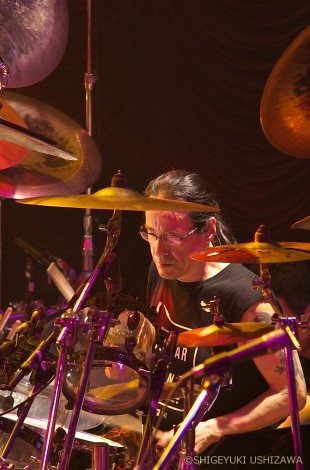

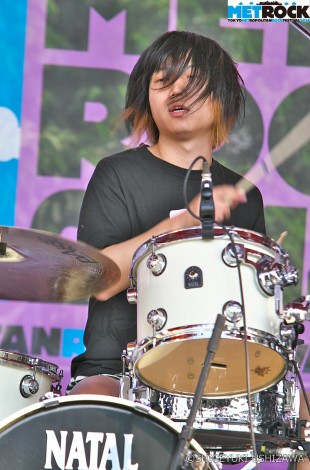

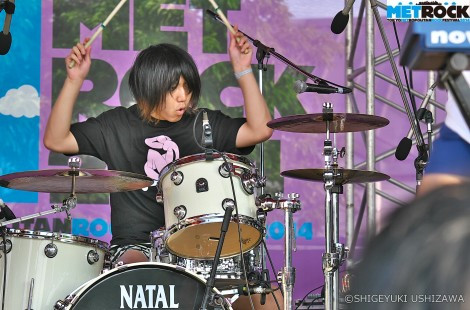

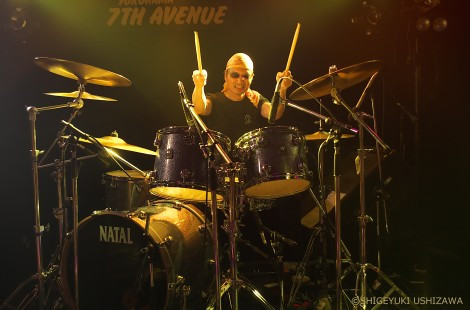

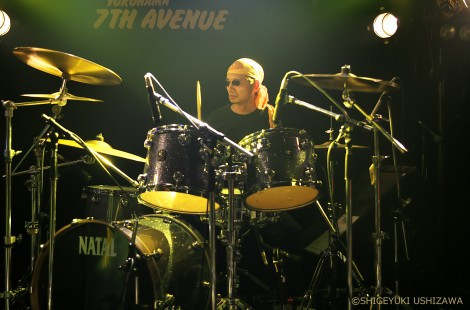

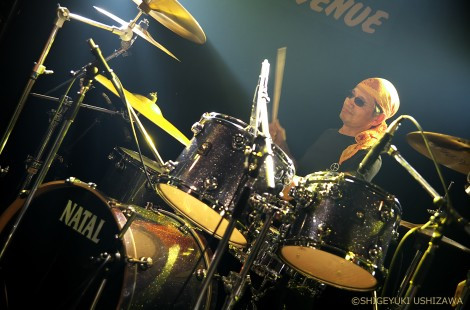

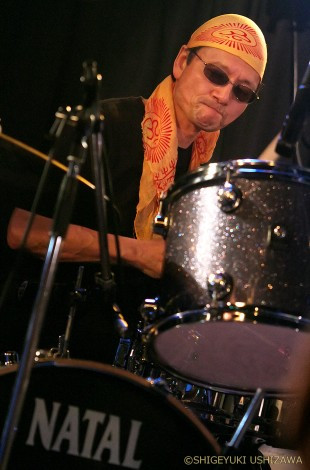

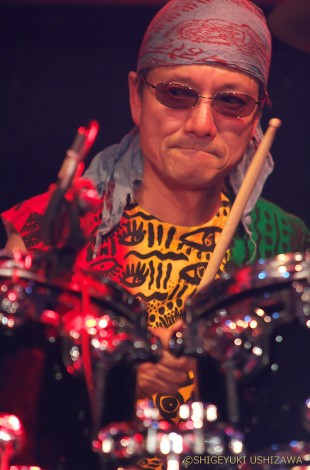

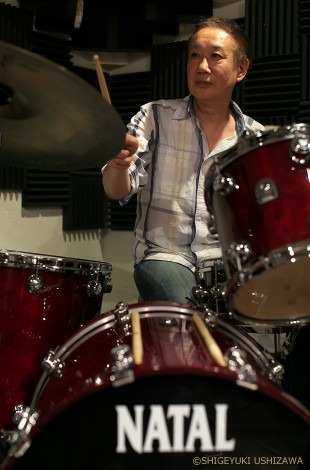

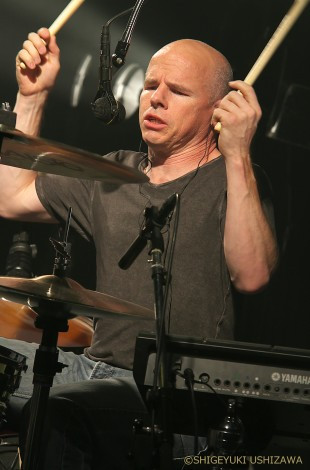

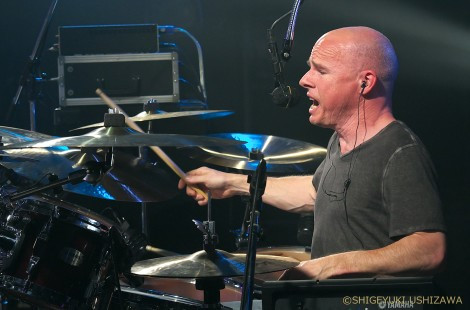

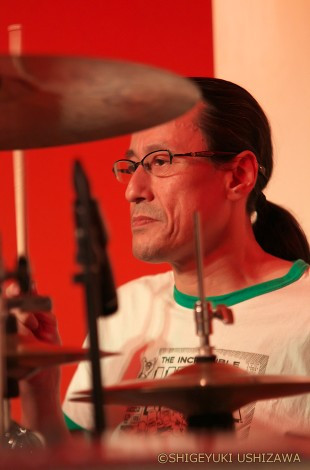

そしてドラムに長谷川浩二。

そしてドラムに長谷川浩二。

このトリオのどこがスペシャルかというと…もちろん豪華メンバーということなんだけど、スペシャルの元ネタがもうひとつあるのだ。

このトリオのどこがスペシャルかというと…もちろん豪華メンバーということなんだけど、スペシャルの元ネタがもうひとつあるのだ。

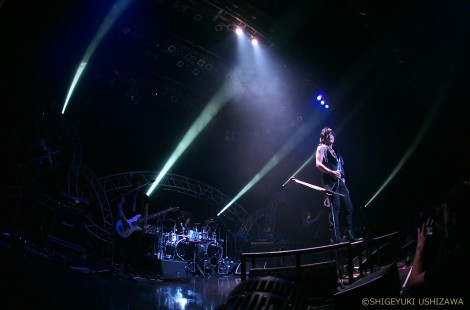

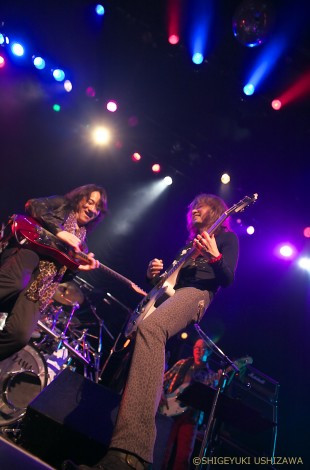

ナニを隠そう、イヤ、ナニも隠す必要なない。この3人は、日本が世界に誇るへヴィ・メタルの祭典「LOUD PARK」に出演した時のメンバーなのだ。

つまり、ヒロアキくんの誕生日のスペシャルとしてその時のもようを再現してみようという企画。

つまり、ヒロアキくんの誕生日のスペシャルとしてその時のもようを再現してみようという企画。

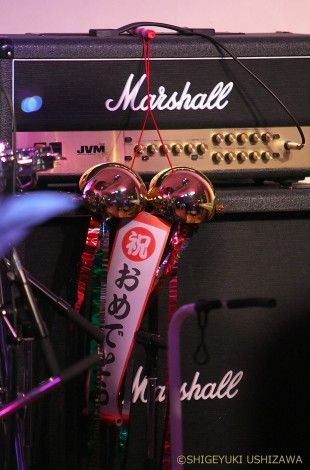

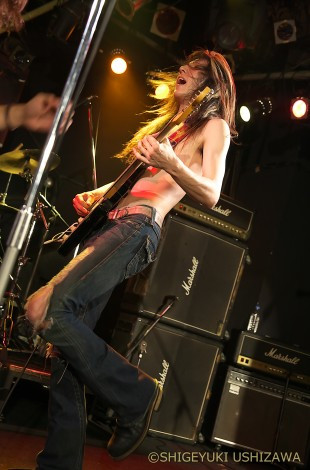

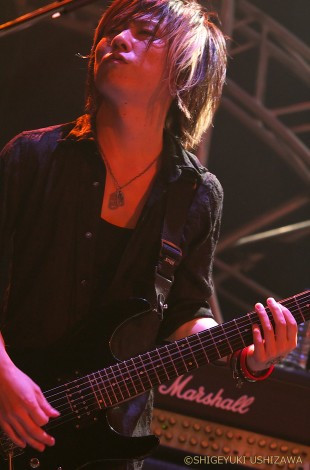

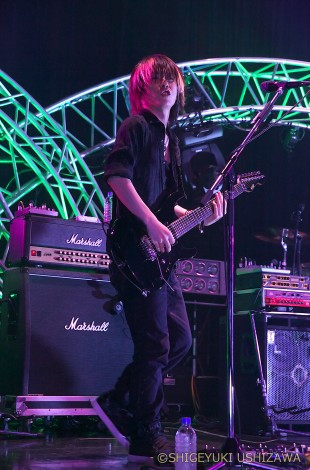

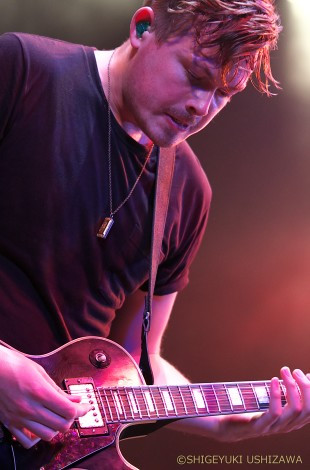

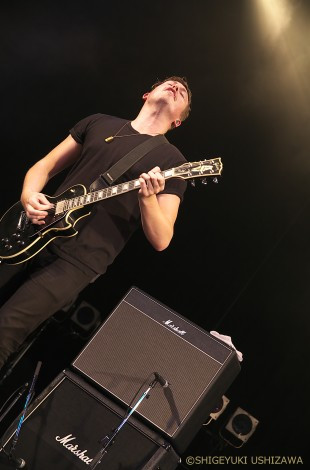

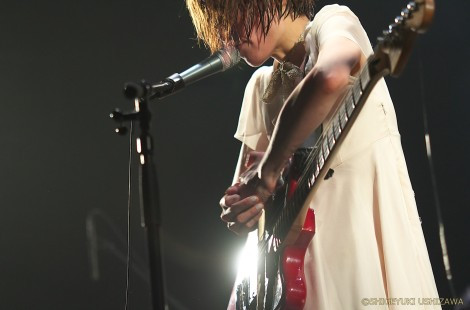

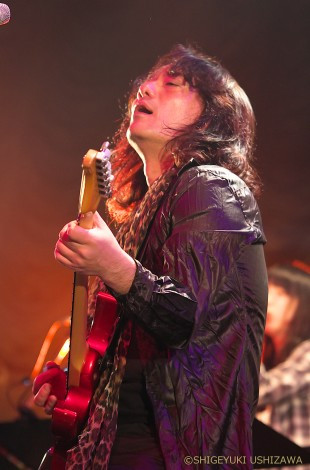

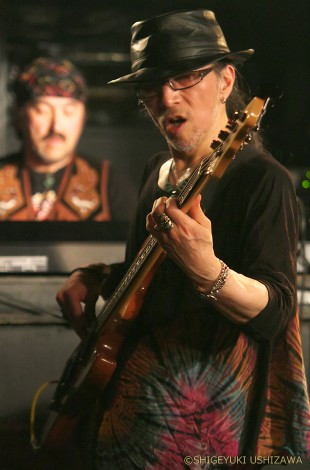

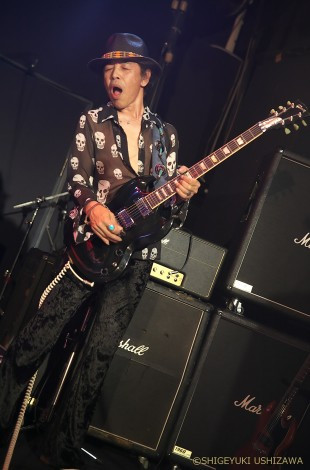

…ということでヒロアキくんのMarshallもいつものJMD501ではなくて、幕張の時と同じJVM210Hと1960がセットされた。

…ということでヒロアキくんのMarshallもいつものJMD501ではなくて、幕張の時と同じJVM210Hと1960がセットされた。

そうそう、ことろでそのJMD、残念ながら数年前に生産が終了してしまったけど、今、探している人が結構いるんだってね。特にヘッド。JMDを持っている方、大事に使ってやっておくんなさいまし。

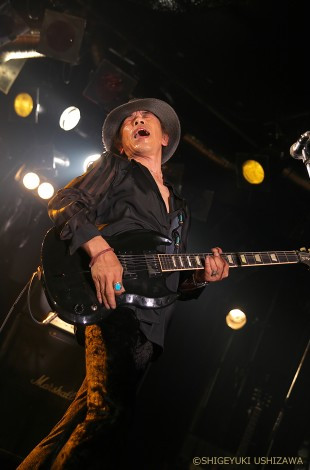

ということで、それでは2009年のLOUD PARKにタイプスリップしてみましょう~!

ということで、それでは2009年のLOUD PARKにタイプスリップしてみましょう~!

ポケタポケタポケタ…

ここは幕張。

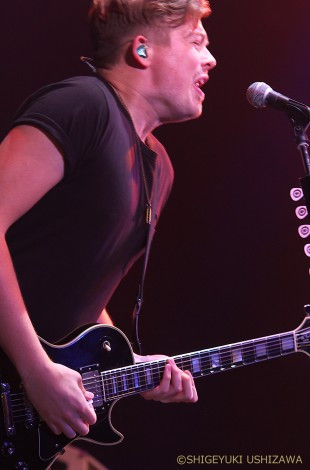

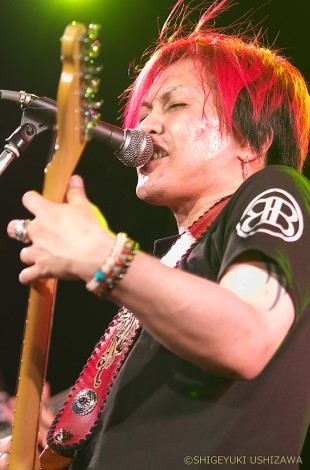

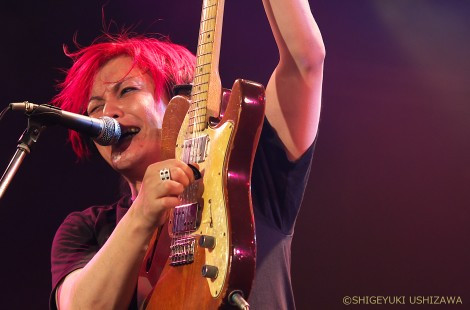

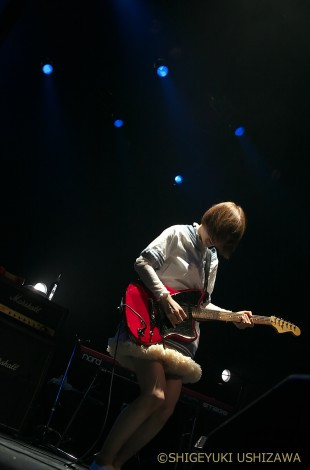

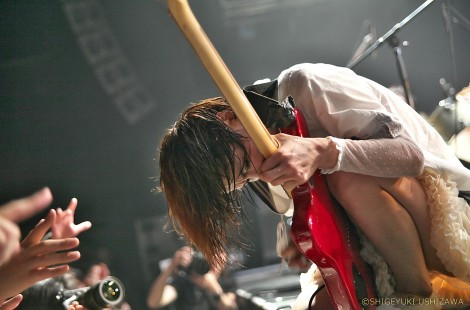

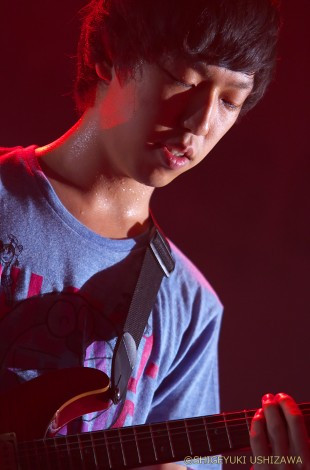

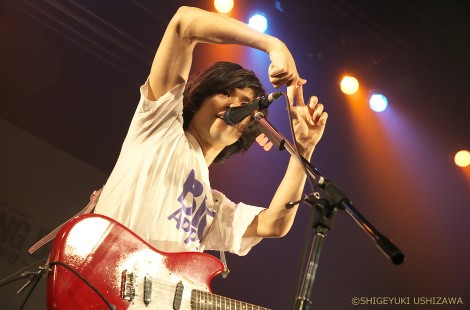

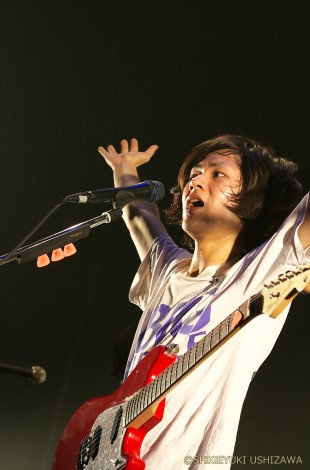

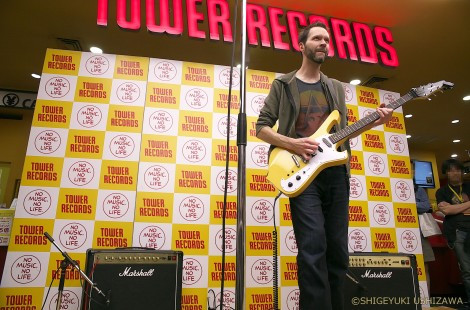

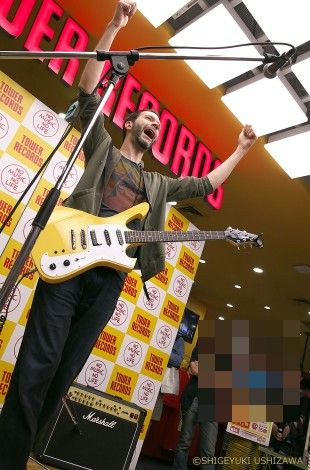

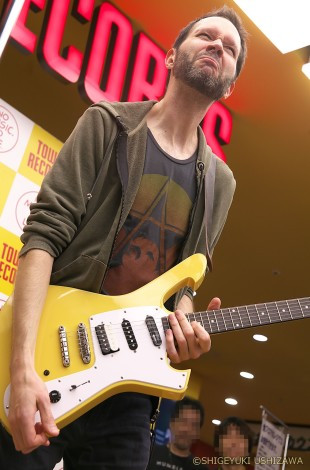

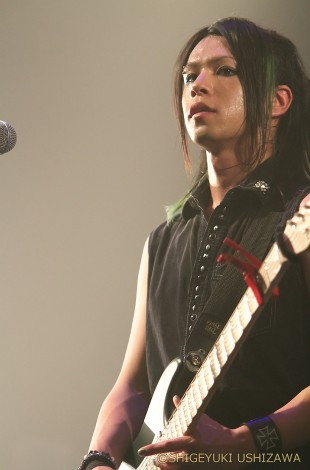

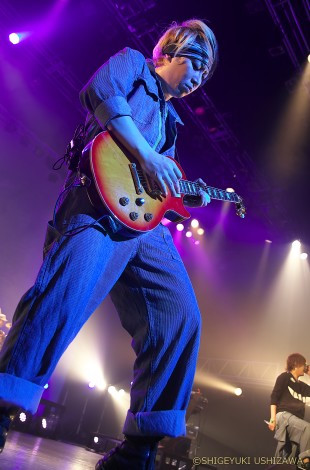

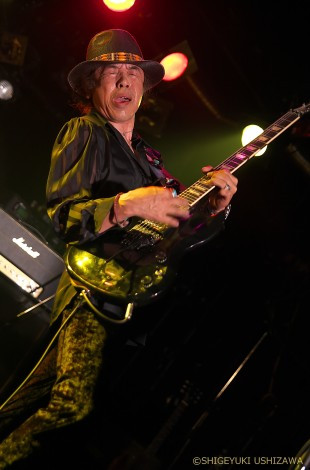

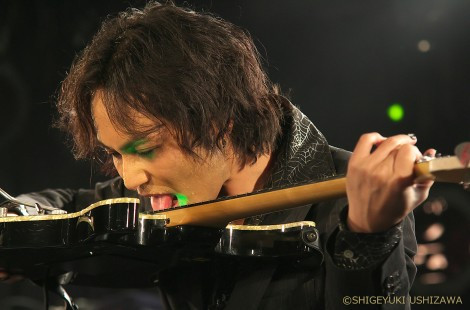

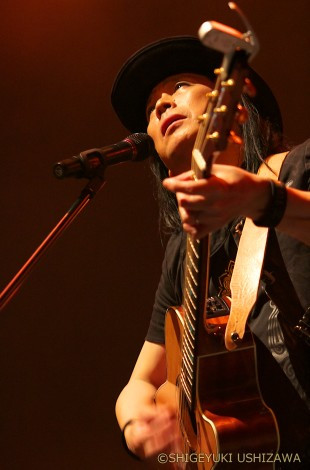

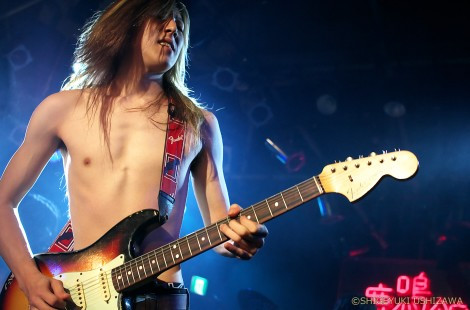

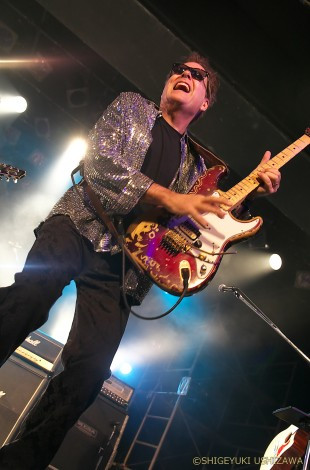

このギターもなつかしいね。弾き方は当時からコレ。昔からか…。

このギターもなつかしいね。弾き方は当時からコレ。昔からか…。

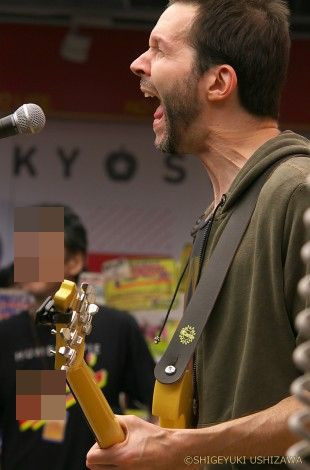

「My Eternal Dream」で幕を開けた堂々たる演奏!

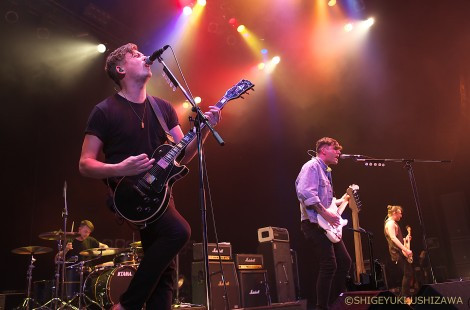

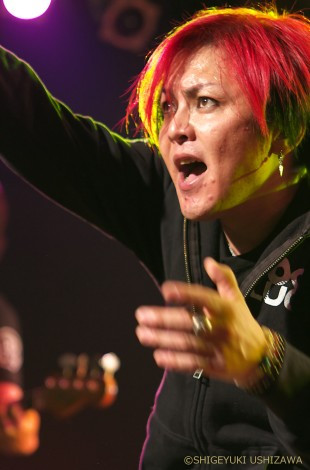

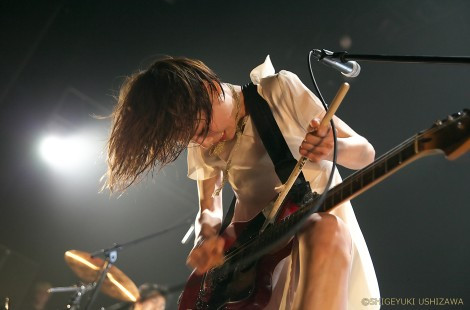

ヒロアキくんの気合の入ったプレイを猛然とサポートする鉄壁のリズム隊!

ヒロアキくんの気合の入ったプレイを猛然とサポートする鉄壁のリズム隊!

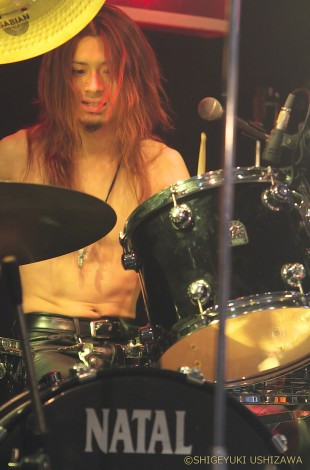

そうだそうだ、この時角度がうまく合わなくて、正面からは浩二さんの顔しか撮れなかったんだっけ!

そうだそうだ、この時角度がうまく合わなくて、正面からは浩二さんの顔しか撮れなかったんだっけ!

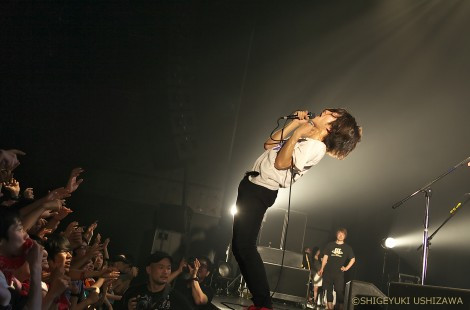

持ち時間をノリノリでブッちぎった迫力の演奏だったのよ!

ポケタポケタポケタ…

ポケタポケタポケタ…

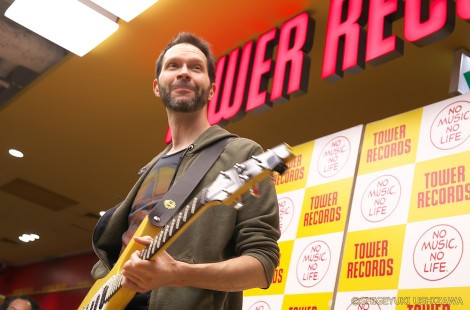

ここは高田馬場音楽室DX。

こうして見ると5年位じゃみなさんそう変わらないね。

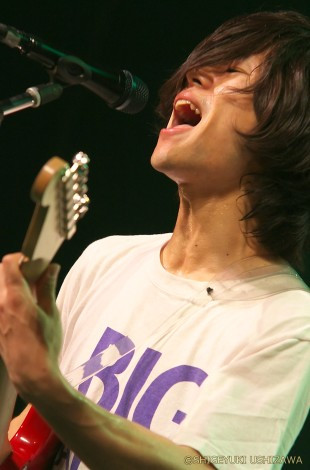

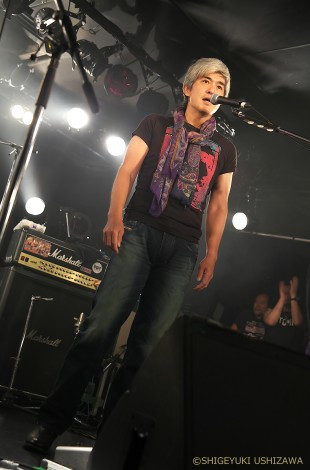

オープニングはいつも通りの「Seascape」。

オープニングはいつも通りの「Seascape」。

バッキング・トラックに乗せてギターが歌いまくる。

続いては「LOUD PARK」でオープニングに演奏した「My Eternal Deam」。

続いては「LOUD PARK」でオープニングに演奏した「My Eternal Deam」。

矢継ぎ早に演奏するのは「Stranger Destroys Arms」。

矢継ぎ早に演奏するのは「Stranger Destroys Arms」。

コレも超重量級のハード・チューン。バースデイ・ライブのせいか、はたまたリズム隊のおかげか…ノッケからガッチリとした演奏で観客をワシづかみにした。

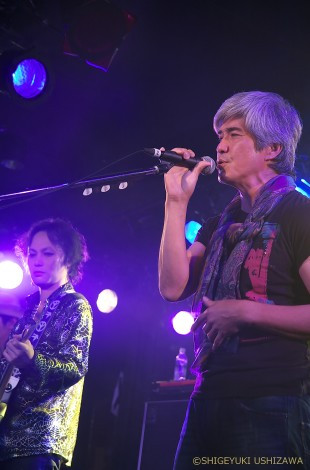

ここでご挨拶とメンバー紹介。

ここでご挨拶とメンバー紹介。

LOUD PARKの思い出などをチラリ。そうだ、ほぼ同じ時間にLOUDNESSが出演していたんだっけね。「君が代」が聴こえてきちゃてね!

4曲目には最新作『ようこそ田川Nightへ』から「BOUND」。幾度となく現れる意表を突く無茶なキメが痛快!

『Ave Maria』から「メンデルスゾーン」。

『Ave Maria』から「メンデルスゾーン」。

この日はどういうワケか浩二さんが同期の操作を担当。その危なっかしい操作で爆笑を誘う!

続けて演奏したのはSteve Vaiの「The Crying Machine」。浩二さんの選曲だそうだ。

2度目のMC。

今度はLOUD PARKで使用した機材などを紹介。2009年のこの時のMarshall Blogを読むと「人生最高のギター・サウンド!」とヒロアキくんが大層よろこんでくれたようだ。

そういえば、幕張駅に着いた時ヒロアキくんから連絡があって「アンプから音が出ませ~ん!」なんて言われて慌てて会場に入ったんだよな~。こういう仕事をしていて最もイヤな知らせだ。

会場に着いてみるとナンてことはなっく、ループの設定がチョイとマズかっただけの話しだった。

JVMのパラレル・ループに何も接続せずループ・レベルをフル・ウェットにして、ループに信号を送ると音が出ない構造になっているのだ。

あ、ちなみに…英語でそういう状態、つまり音が出なくなる状態を「Amp is dead」という。

ところで、実は昨年もこのトリオの再演を企画したがスケジュールが合わず断念したそう。

第1部の最後はボーカル曲「Keep Flying」。

意外にもてらちんはこの日が初DXだったとか。「こんなアット・ホームなところで演れて楽しい!」

意外にもてらちんはこの日が初DXだったとか。「こんなアット・ホームなところで演れて楽しい!」

浩二さんは以前「50歳になったらドラムを辞める」とかおっしゃっていたそうで…来年引退?!イエイエ、日本の音楽界がそはさせないでしょう!

浩二さんは以前「50歳になったらドラムを辞める」とかおっしゃっていたそうで…来年引退?!イエイエ、日本の音楽界がそはさせないでしょう!

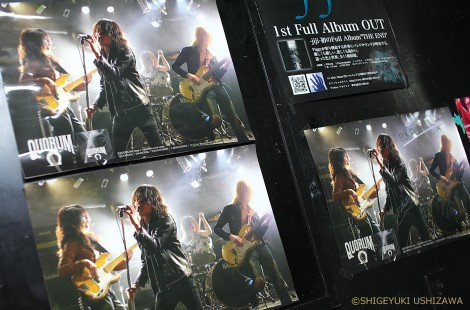

さて、ここで休憩時間を利用して皆さんにお知らせだゼ~ット!

ポテトチップス(イギリスではクリスプスといいます)でおなじみの湖池屋の人気商品カラムーチョのPVに何とヒロアキくんが出ちゃってるんだよな~。

相手はナント水木一郎。

もう私なんか「マジンガーZ」、「変身忍者 嵐」、「バロムワン」、「バビル2世」あたりは完全にリアルタイムだからね。昔のアニメの曲はみんなどれもヨカッタ。みんなそれぞれ書き下ろしだったしね。

カラムーチョか…「ポテトが辛くてなぜおいしい」ってヤツね…食べたいナ。でもガマン。今、「ポテチ断ち」してるから。

ま、辛いものが大好きな私にはカラムーチョぐらいじゃビクともしないんだけどね。

それでも以前、新橋にあるメキシコ料理店で声高に「辛いモノ好き」と騒いでいたら「お客さん、このソースお試しになりませんか?」とキャラメルほどの大きさのゲル状の物体をお店の人が差し出してくれた。

恐る恐るホンノ耳かき一杯ほどのそいつを口に入れた瞬間、天井まで軽く飛び上がったね。「辛いモノ好きやめました!」って言いたくなったわ。あんなの非常識だってば。

イヤ、上には上があるもので、あれは一種の殺人兵器だったな。

…ということは関係なし、ヒロアキくんのカラムーチョぶりをトクとご覧頂きたいゼ~ット!

ナンカ異常に楽しそうだな…。

急遽決まった話しだったそうで。そこはさすがヒロアキくん、完璧なプレイで見事カラムーチョしてくれているゼ~ット!!

さて、始めるよん。

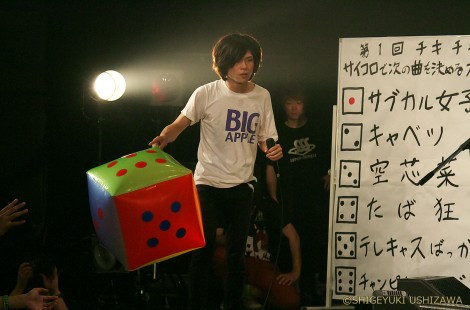

第2部の1曲目、じゃない…最初はジャンケン大会。

ヒロアキくんと勝負して勝ち残った2人にプレゼント。

勝者は2人とも女性で、おひとりはSPICE FIVEを見てヒロアキくんのファンになったとか。変わってるナ…。

そしてもうおひと方は楽器店のイベントでヒロアキくんの存在を知ったそう。

そこからピアノの弾き語りに。

そこからピアノの弾き語りに。

タイガースの「Love Love Love」。この曲はタイガースが好きな、ここ音楽室DXの店長に捧げられた。

というのも、店長はヒロアキくんのマネージャーの美瑞穂さんが持ち込んだ企画を即座に快く引き受けてくださり、そのおかげでこのステージが実現されたからなのだ。

満を持して賀山(かやま)店長登場!マーブロもお世話になっております。

満を持して賀山(かやま)店長登場!マーブロもお世話になっております。

賀山さんからは誕生日の祝辞の他に当日のスペシャル・ドリンクの説明が加えられた。

ここで浩二さんから重大発表。

「3人で演るのは5年ぶり。やっぱりイイ感じ。ということで3人でお皿作ろう!(これは古い言い回し~。さすが大ベテラン!「お皿」とはレコードのこと。今ではCD。フィジカル・プロダクツ擁護派の私としてはドンドン作ってもらいたい)」

「田川くんのメタルの部分を引き出した作品にするゼ~ット!(←この「ゼ~ット」はウソ)」

さらに「このバンドで海外デビューも目指すぞ!しかも年内にリリースします!」

「せーの!で撮るからね!コンピュータで作る冷たい音じゃないゼッ~ト!(←この「ゼ~ット」もウソだけどそれぐらいの勢いだ)」

すかさずヒロアキくん…「CDリリース記念ライブもやりたい!」

オウ!ドンドンやってくれい!

コレは実際楽しみだね。名手たちの高い音楽性の粋を集めた素晴らしいロック作品が期待できそうだゾ!浩二さん頼んまっさ、ボナマッサ!

ここで「ダダンダダン」。『ようこそ』収録の「Train」だ。この曲については『三宅庸介・田川ヒロアキ Guitar Show 2014 <前編>』に詳しく記しておいたので未読の方はゼヒご覧頂きたい。

ここで「ダダンダダン」。『ようこそ』収録の「Train」だ。この曲については『三宅庸介・田川ヒロアキ Guitar Show 2014 <前編>』に詳しく記しておいたので未読の方はゼヒご覧頂きたい。

16ビートのナンバー「That's Over」。

16ビートのナンバー「That's Over」。

これはLOUD PARKでも演奏された曲だ。

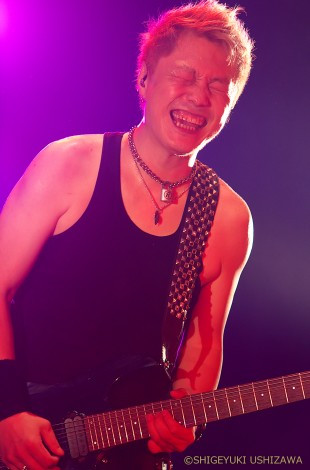

誰が呼んだか「低音暴力団」。しかしそのプレイはド迫力にして音楽的だ!

代わって浩二さんのソロ。

快感!

快感!

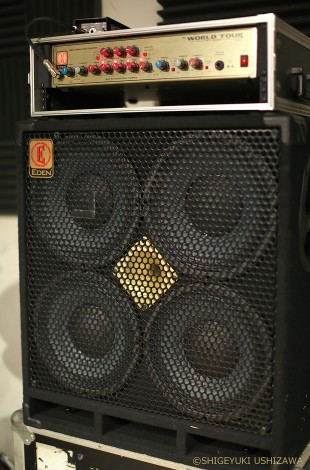

このキットはLOUD PARKの時が筆おろしだったそうだ。

ここでてらちんの小芝居。

ここでてらちんの小芝居。

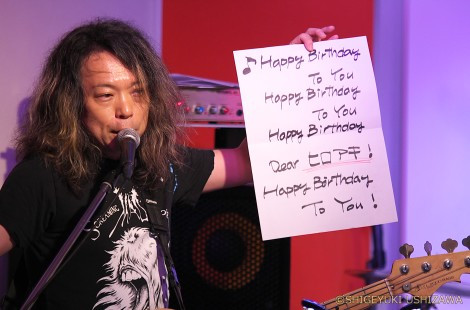

「チョットいいですか?何だか急に歌をうたいたい気分なの。みんなもよく知っている歌だから一緒に歌って」とこの紙をお客さんに見せた。

この紙、最初てらちんの譜面台に横にして置いてあって、写真を撮る時にそれがチラッと目に入ったのよ。一瞬それがアルファベットでなくて何かの記号に見えたの。だってこんなことするとは思わなかったから!本当のサプライズだったってワケ。

こっちはその譜面らしきものを見てビックリした。

「スゲェなてらちん、パガニーニみたい。譜面が暗号だよ!」なんて感心しちゃったりなんかしちゃったりして。

そして浩二さんが手にしたくす玉が割られる。ナゼか一緒にめっちゃノッテるヒロアキくん!

そして浩二さんが手にしたくす玉が割られる。ナゼか一緒にめっちゃノッテるヒロアキくん!

くす玉からは「おめでとう」のメッセージが…。

くす玉からは「おめでとう」のメッセージが…。

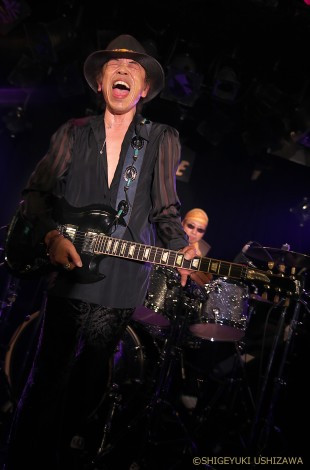

そしてフー!帽子が良く似合う。コレもバースデイ・プレゼントだそうだ。

感動のコーナーが終わって本編最後は「Ave Maria」。チャッチャといくよ~。

感動のコーナーが終わって本編最後は「Ave Maria」。チャッチャといくよ~。

これまでずいぶん色んなミュージシャンと演奏するヒロアキくんの「Ave Maria」を聴いてきたけど、この3人の演奏も秀逸だった。

そして、アンコール。「Back in the U.S.S.R.」…なんでここでロシアやねん?!

そして、アンコール。「Back in the U.S.S.R.」…なんでここでロシアやねん?!

ま、ストレートなエイト・ビートでゴキゲン、ゴキゲン!

ま、ストレートなエイト・ビートでゴキゲン、ゴキゲン!

楽しそうだな。

素晴らしい演奏を展開してくれた3人。マジでCD期待してまっせ!

素晴らしい演奏を展開してくれた3人。マジでCD期待してまっせ!

バンド名は何かしら?

この3人、名前のイニシャルがHT、KT、KHとどっかつながってるんだよね。 だからといって、最近流行りの頭文字を取るヤツはもうやめて欲しいナ~。THT(田川/長谷川/寺沢)とかKHK(浩二/ヒロアキ/功一)とか、長田寺(宗派はナンダ?)とか…。そういうのパーマネント感というかバンド感が希薄なんだもん。

だからといって、最近流行りの頭文字を取るヤツはもうやめて欲しいナ~。THT(田川/長谷川/寺沢)とかKHK(浩二/ヒロアキ/功一)とか、長田寺(宗派はナンダ?)とか…。そういうのパーマネント感というかバンド感が希薄なんだもん。

…ということで次回が色々と楽しみ! 田川ヒロアキの詳しい情報はコチラ⇒FretPiano

田川ヒロアキの詳しい情報はコチラ⇒FretPiano