GUITAR☆MAN LIVE #14

回を重ねること14回目!

GUITAR☆MAN LIVEが東京キネマ倶楽部で華々しく開催された。

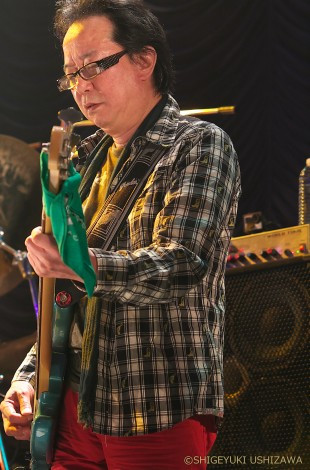

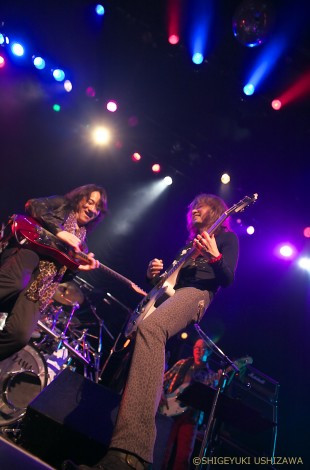

当然Marshall。ステージそでにセットされた写真右のMarshallがSHARAさんのヘッド。

当然Marshall。ステージそでにセットされた写真右のMarshallがSHARAさんのヘッド。

両方ともJVM410H。上がメインで下がサブだ。

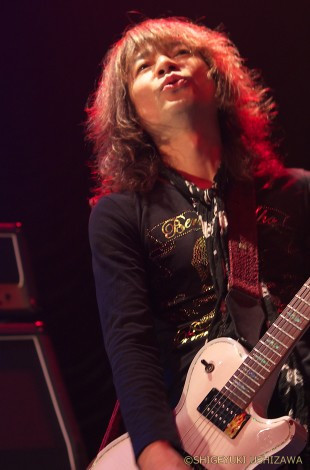

キャビネットはMF400B。Marshallの壁の中に組み込まれている。 もうおひと方は是永巧一。

もうおひと方は是永巧一。

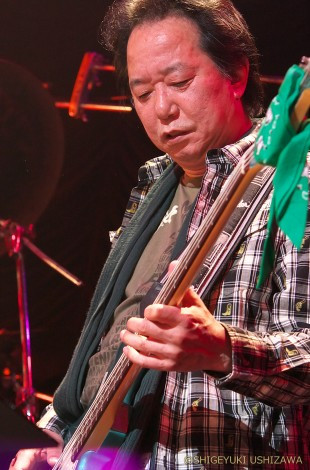

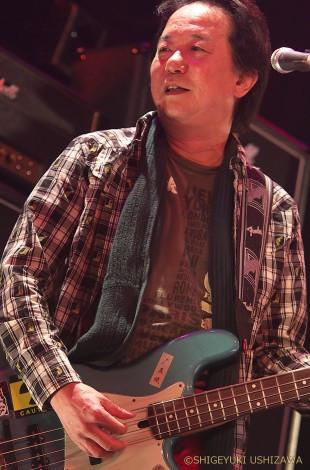

ベース・ギター・マンはおなじみGUITAR☆MANの親分・伊藤広規。

ベース・ギター・マンはおなじみGUITAR☆MANの親分・伊藤広規。

ヘッドはEDENのフラッグシップ・モデルWT-800。キャビネットは2台のD410XST。EDENのフル・スタックだ。

ヘッドはEDENのフラッグシップ・モデルWT-800。キャビネットは2台のD410XST。EDENのフル・スタックだ。

1曲目は「Hush」。最近この曲を至る所で耳にするナァ。QUORUMも演っていたし。

1曲目は「Hush」。最近この曲を至る所で耳にするナァ。QUORUMも演っていたし。

広規さんも森園勝敏、向山テツとのThe Thlee of Usというグループでよく演奏していた。

広規さんも森園勝敏、向山テツとのThe Thlee of Usというグループでよく演奏していた。

ゴキゲンなミディアム・テンポがオープニングによくハマる。

この曲、Deep Purpleの曲だと思っている人が多いようだが、Joe SouthなるミュージシャンがBilly Joe Royalという歌手のために作り1967年にリリースされたもの。双方アメリカの人だ。

この曲、Deep Purpleの曲だと思っている人が多いようだが、Joe SouthなるミュージシャンがBilly Joe Royalという歌手のために作り1967年にリリースされたもの。双方アメリカの人だ。

このBilly Joe Royalがリリースした翌年、Deep Purpleがカバーした。母国イギリスではまったく注目されない中、アメリカ、カナダ両国でヒットしたという。

私はJim Marshallのお別れの会でこのMK I時代のベーシスト、Nick Simperに会ったが、全然わからなかったな~。

「Helter-Skelter」はイギリスでは「混沌」とか「無秩序な焦り」みたいな意味で、また遊園地にこういう名前の乗り物があるらしい。作曲者のPaul McCartneyは「最近バラードばっかり作ってんじゃん?」という批評家の声を吹っ飛ばすべくこの曲を作ったとか…。

「Helter-Skelter」はイギリスでは「混沌」とか「無秩序な焦り」みたいな意味で、また遊園地にこういう名前の乗り物があるらしい。作曲者のPaul McCartneyは「最近バラードばっかり作ってんじゃん?」という批評家の声を吹っ飛ばすべくこの曲を作ったとか…。

しかし、これがThe Whoの「I can See for Miles」にインスパイアされている。両方大好き。

1969年、カルト宗教の指導者、チャールズ・マンソンらが映画監督ロマン・ポランスキーの家に押し入り当時妊娠8ケ月だった奥さんで女優のシャロン・テートを惨殺。現場の壁面に「Helter Skelter」と書いた話は有名。マンソンはこの曲を勝手に自分の思想と結びつけていたらしい。エライ迷惑な話である。

The Beach BoysのDennis Wilsonもマンソンと交流があったこともよく知られている。

ロマン・ポランスキーのことを書きたいのだが、相当長くなりそうなので今日はやめておく。

それにしても、さすがの達人たち、このビートルズいちハードな曲も難なくプレイ!

3曲目は定番の「Purple Haze」。メンバー紹介だ。

3曲目は定番の「Purple Haze」。メンバー紹介だ。

ベースは親分、伊藤広規。

キーボードは工藤拓人。

キーボードは工藤拓人。

今回のボーカル陣。

今回のボーカル陣。

おなじみ浦田健志。

POM…の3人だ。

POM…の3人だ。

NACK5の山本昇氏によるインタビューも絶好調!

NACK5の山本昇氏によるインタビューも絶好調!

ここでまたDeep Purple。「Black Night」だ。

ここでまたDeep Purple。「Black Night」だ。

こな辺りはみなさんもうお手のもの!

こな辺りはみなさんもうお手のもの!

コレ初めて聴いた時は本当にカッコいいと思ったわ。

後にコレがRicky Nelsonの「Summertime」の改作と知って驚く…というより実際に聴いて笑った。

この「Summertime」はもちろんGeorge Gershwinのあの「Summertime」。このリフをよう「Summertime」に乗っけたよね~。Janisの「Summertime」よりスゴイわ。

このリフはDeep Purpleだけでなく、Blues Magoosというアメリカのグループが「(We ain't got) Nothing Yet」なる曲でやはり頂いちゃってる。

このバンドの動画みると、どうも当時Vox社のオルガンのモニターを盛大に請け負っていたようで、バスドラムのヘッドにまでメーカーのロゴを入れちゃってる。一種のメーカーのデモ・バンドの仕事をしていたのかもしれない。

Marshallもそういうバンドがあったんですよ。誰か知ってる?

一番有名なのはDeep Purple。MK IIの頃。

Ritchie BlackmoreやRoger Gloverは当たり前。その他、Jon Lordのオルガンのアンプはもちろん、Ian Gillanのボーカル用のアンプやキャビネットもMarshallだった。

もし今ならIan PaiceのドラムはNATALだったのにね、残念!

Jon Lordは後年、「Black Night」のリフはRicky Nelsonの「Summertime」にインスピレーションを受けたとインタビューで話していたようだ。

Deep Purple研究家の間では「Burn」のリフも借用で、元はやはりGeorge Gershwinの「Fascinating Rhythm(魅惑のリズム)」とされているが、こちらのキーはメジャー。もしこの話が本当だとしたらめっちゃくちゃセンスがいいとしか言いようがない!

それと「Child in Time」。これはIt's a Beautiful Dayの「Bombay Calling」。似てるもナニもほぼ同じ。

反対にIt's a Beautiful Dayはセカンド・アルバムの中の「Don and Dewey」という曲でPurpleの「Wring That Neck」を借用したことになっているが、実際に聴いてみるとそれほど似ていない。

こんなことをやっていたら実はキリがなくて、Led Zeppelinも初期の頃は借用なんて当たり前。

みんな借用してどんどんカッコいいものを作り出していった。ロックがまだルーツにほど近い時代だから素材も新鮮で、だからこそこんなことができたのだろう。

今じゃこんなことは到底できない。出がらしからは味も香りも出てこないからね。

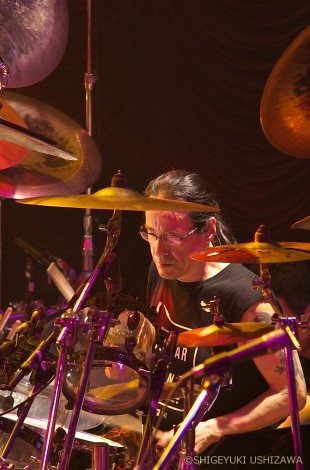

この透さんのキット!

この透さんのキット!

今から35年ぐらい前、池袋のパルコの屋上で東京おとぼけキャッツの透さんをはじめて見た時は驚いたな。

まだ当時はラックなんてものは見たことがなくて、櫓のように組んだ鉄パイプに数えきれないくらいの枚数のシンバルがくっついていた。

セッティングをする透さんに接する機会があったので高校生だった私は恐る恐る声をかけた…「これ自作ですか?」

透さんは「そーだよ~」と何でもなく答えてくれた。

あの時、まさか将来お仕事でご一緒させてただくことになろうなんて夢にも思わなかった。

Living Colorの「Cult of Personality」。

Living Colorの「Cult of Personality」。

Vernon Reidか…チョットごめんなさい。通ってないので全然わからん。でもこの曲のPVを見るとオールMarshallですな。イコールいいバンドってことだ。

それにしてもEDENはよう音がヌケますな~。弾き手がいいから当たり前なんだけど…。

こんなハード・ナンバーにもピッタリやんけ!

ここでJourneyのメドレー。

ここでJourneyのメドレー。

またしてもゴメンね。私、Journeyまったく知らないんですよ。かつてNeal Schonに1960を貸し出したことがあったっけな~。

どうしてダメなのかな?「初期の2枚はいいよ!」と令文さんにすすめられてを聴いたけど、どうもピンと来ない。たとえドラムが大好きなAynsley Dumbarでもダメ。毒気が感じられないからかもしれない。

でも、GUITAR☆MANのJourneyはヨカッタですよ。

SHARAさんもあのイントロの「テケテケ(曲は知ってるんだけど名前がわからない)」もチョロもんでクリア。

SHARAさんもあのイントロの「テケテケ(曲は知ってるんだけど名前がわからない)」もチョロもんでクリア。

みなさん入魂の演奏。

みなさん入魂の演奏。

このメドレーが終わった瞬間のお客さんの歓声の大きさといったら!自分のヘソ曲り具合を思い知らされた?!

ここで「Radio Magic」!

ここで「Radio Magic」!

これはビックリした。

あれだけMARCYさんの歌声でこの曲を聴いているとスゴイ変な感じ。目の前にいるのがSHARAさんなのに、声が違う!目の前とギターだけEARTHSHAKERなんだけど全然違うEARTHSHAKER!

声の力ってものがいかに強力か思い知ったね。

そしてベース!ナンじゃ、コレ?

そしてベース!ナンじゃ、コレ?

ラインといい、音の置いて行き方といいカッコいいことこの上なし。そうなんですよ、ベースが変わるとバンドがガラっと変わるんだよね。

「あ、そう来ます、広規さん?」、「おお、そう弾きましたか?」、「エ、そっち?!」…なんて1音ずつベース・ラインを追いながらシャッターを切った!

「♪Wonder radio」もSHARAさんはいつも通り。この曲はいつでも聴いている者をハッピーにする。やっぱり名曲だにゃ~。

「♪Wonder radio」もSHARAさんはいつも通り。この曲はいつでも聴いている者をハッピーにする。やっぱり名曲だにゃ~。

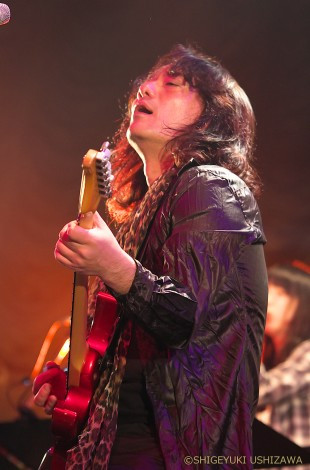

やはりHendrixナンバーはギタリストを熱くさせる。

やはりHendrixナンバーはギタリストを熱くさせる。

Jimiに関するロンドンのランドマークを「名所めぐり」で紹介しようと、ここのところ数冊Jimi関連の本を読んでいるのだが、この人は本当に大人しい人だったらしいね。

Jim Marshallもブレッチリーの中華料理屋で食事をした時そう言っていた。

この曲、もちろんセクシーな意味合いが強いんだけど、有名なリフレイン「Let me stand next to your fire」のところは実際、そういうことがあったらしい。

この曲、もちろんセクシーな意味合いが強いんだけど、有名なリフレイン「Let me stand next to your fire」のところは実際、そういうことがあったらしい。

つまり、1966年の暮れにJimiとガールフレンドのCathyがベースのNoel Reddingの実家に招かれた。

あんまり寒いもんで暖炉(=fire place)の横にいたNoelのお母さんに「ちょっと隣にいさせてもらませんか?」と頼んだというのだ。

ところがその行く手にはお母さんが飼うグレートデンが横たわっていて(犬だって寒い)行かれない。

この場面が「Oh! Move over, Rover (これ、大文字になっているので犬の名前なのかな?) and let Jimi take over~」というくだり。「チョットどいてくれないか、Jimiに場所を譲ってくれよ」と犬に話しかけているシーンなのだそうだ。

そして1967年、Jimiはロンドンのクラブでこの曲を演奏した際、初めてギターに火をつけた。

続いてもゴキゲンな「Rock and Roll, Hoochie Koo」。Rick Derringer、1970年のヒット曲。以前にもGUITAR☆MANで取り上げられていた。

続いてもゴキゲンな「Rock and Roll, Hoochie Koo」。Rick Derringer、1970年のヒット曲。以前にもGUITAR☆MANで取り上げられていた。

こういうドップリしたミディアムの曲も燃えるよね。

こういうドップリしたミディアムの曲も燃えるよね。

Rick Derringerもポップでハードな佳曲を演る人だ。

『All American Boy』、『Spring Fever』あたりでは美形をウリにもしていたようだけど、最近の姿を見るとビックリするよ。

『All American Boy』、『Spring Fever』あたりでは美形をウリにもしていたようだけど、最近の姿を見るとビックリするよ。

彼はよくNAMMショウに来ているんだけど、あのジャケ写には似ても似つかないジジイっぷりなのよ。

でも、ギターはウマい人だよね。Steely Danの「Green Earings」のソロなんかメッチャかっこいいもんな。

こういうロックがなくなって久しい。こうして音楽達人たちが完璧な演奏でよみがえらせてくれるのはうれしい限りだ。

最後は驚き!何とYesの「Roundabout」。

最後は驚き!何とYesの「Roundabout」。

是さんのハーモニクスによりEmからスタート。

オワ~、これはスゴイ!

オワ~、これはスゴイ!

よりによってSHARAさんが登場する回にこの曲が選ばれるところがおもしろい。SHARAさん初コピーだろうな~。お疲れさまでした。

次から次へめまぐるしく変わって行くシーンを完璧に演出する透さんの華麗なドラミング!

次から次へめまぐるしく変わって行くシーンを完璧に演出する透さんの華麗なドラミング!

大作だけあって各人、気合の入れ方がチョイと違う!

大作だけあって各人、気合の入れ方がチョイと違う!

やっぱりカッコいい曲だわ。

ちなみに「ラウンドアバウト」というのはイギリスの郊外に行けば必ずある周回型の交差点のこと。Marshallが位置するMilton Keynesには無数のラウンドアバウトがある。

信号がないので空いている時は時間の短縮になって合理的なのだが、直進する際でも半円分中心を迂回しなければならず、何度もコレを通過すると、飲みすぎた時などかなりツライ。

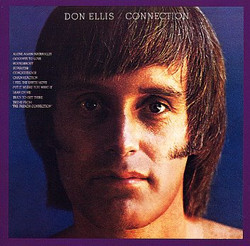

ちょっとオマケ的に…

コレは変拍子ジャズの王者Don Ellisの『Connection』というアルバム。この中で「Roundabout」がジャズのビッグ・バンドで演奏されている。興味のある方はどうぞ。

そしてアンコールではGUITAR☆MANのテーマ・ソングともいうべき「Smoke on the Water」をプレイ。

そしてアンコールではGUITAR☆MANのテーマ・ソングともいうべき「Smoke on the Water」をプレイ。

さらにこれも以外にも初登場だというのだが、Doobie Brothersの「China Glove」。

さらにこれも以外にも初登場だというのだが、Doobie Brothersの「China Glove」。

GUITAR☆MANの詳しい情報はコチラ⇒公式ウェブサイト

GUITAR☆MANの詳しい情報はコチラ⇒公式ウェブサイト