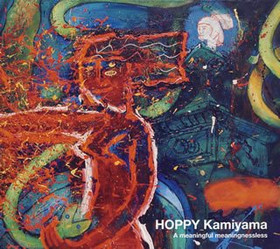

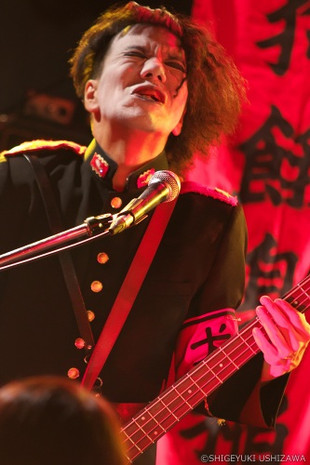

KAMIJO×Be choir + Kelly SIMONZ=『もしクワ』@東京キネマ倶楽部

今日はいきなり英語の話題から…。

いつか病気の名前を示す英単語はラテン語を語源としている場合が多く、読み方が難しいケースが多い…と書いたのはShige Blogだったか。

また例に出すのは「Lumbago」、「腰痛」という意味。

The Small Facesの名曲「Lazy Sunday」にこういう一節がある。ジョーンズ夫人に向かってSteve Marriottが声をかける場面。

「Gor blimey hello Mrs. Jones. How's old Bert's lumbago?」

この名曲を知らない人は「lumbago」の発音は実際に音源を聴いてチェックして欲しい。

The Small Facesのロック史に残る1968年の名盤、『Ogdens' Nut Gone Flake』というアルバムに収録されている。

しかし、今改めて聴いてみるとすさまじいロンドン英語なんだな~。さすがモッズの象徴。

「Gor-blimey」はモロにイギリスの英語。「コイツぁ、驚いた!」ぐらいの意味。

「blimey」は「ブライミー」と読むんだけど、実際にMarshallの連中もしょっちゅう使っている。

Marshallの社長のジョンはIT関連とかいわゆるCutting Edge、最新の電子機器が好きなんだけど、初めて秋葉原のヨドバシカメラに連れて行った時、「ブライミー!」を連発していた。

そして、「シゲ、本当にココはこれ全部でひとつの店舗なのか?」と驚いていた。

ちなみにThe Small Facesは根っからのMarshallバンドだった。

1960年代の半ば、MarshallをめぐってThe Whoと爆音で争ったのがThe Small Faces。

当時最新にして最爆音の100Wモデル、JTM45/100をThe Whoと取り合いしたという。いい時代だ。

イカン、脱線に脱線を重ねてしまった。

で、話を元に戻すと、Psychologyのように読みにくい英単語ってのが結構あって、今日、登場するチームの名前に使われている単語もそう。

「Choir」だ。

「クワイア」…コレは知らなければ絶対に読めない。そのまま読めば、「チョイア~!」なんて少林寺拳法の掛け声みたいになってしまう。

「剣」を表す「Sword」なんてのも地味にムズカシイ。オールド・ファンなら泣いてよろこぶ(ワタシもだ!)Wishbone Ashの「Throw Down the Sword」のアレ。

「スワード」ではなくて「サード」と読む。

ま、こんなことやってるとキリがないんだけど、やっぱり外国語を覚えるのは大変だ。

どうしても、ひとつひとつマメに取り組まなければならない局面がたくさんある。聞き流すだけで英語が話せる…ようになった人が本当にいるならマジでうらやましいわ。

でもね、文法的に英語の極北にあるといわれる日本語だけど、我々にはかなり量の英単語の下敷きがあるのでまだいい方なんだよね。

反対を考えてみると大変なことだよ。外国の連中が日本語を学ぼうとした時、予め彼らが知っている単語は「ハラキリ」とか「ゲイシャ」、「カミカゼ」、「ウタマロ」とかそんなものでしょう。これじゃラチがあかない。

あるいは「テンプラ」、「シャブシャブ」、「スキヤキ」か?オイオイ、カロリー摂りすぎだよ。

「イチ、ニ、サン」から覚えなくちゃならないんだから大変だ。

さて、大変だったのはこのイベント。

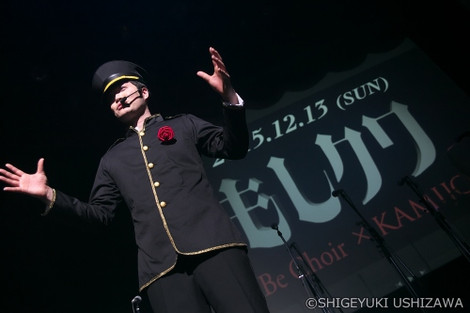

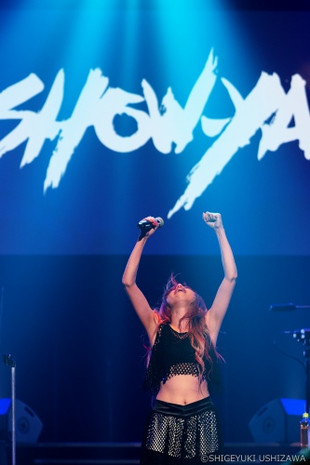

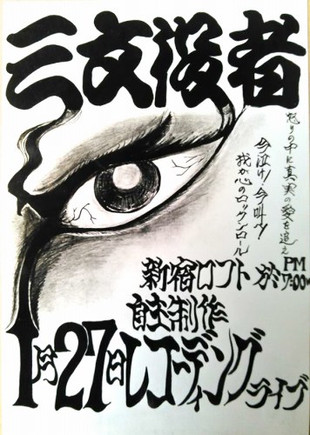

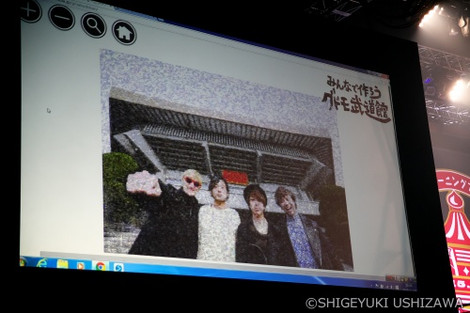

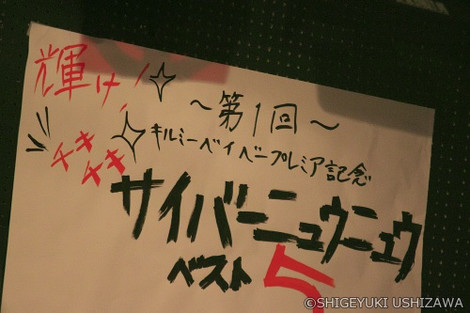

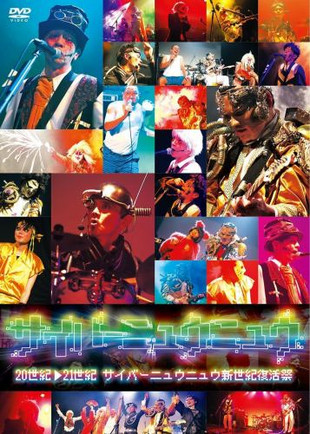

記事のタイトルに『もしクワ』とあるが、正式には『もしもBe choirがKAMIJOとコラボレーションライブをしたら』という。

Be Choir(ビー・クワイア)は人気のマス・コーラス・グループだ。

以前にも写真を撮らせて頂いたことはあったが、Marshall Blogへの登場はコレが初めて。

そりゃそうだ、ボーカル・グループなんだからMarshallなんか使う場面はない。

「マス・コーラス・グループ」なんて言葉は今回初めて耳にしたが、「Choir」は「聖歌隊」というのが基本の意味で、「合唱隊」とを表す時にも使われるようだ。

ちょっと前にゴスペルがずいぶん流行ったが、あれは楽器屋泣かせなんだよね~。

「出演者100人、楽器ゼロ」なんてことはザラだから。

でも、息の合ったド迫力のコーラスは聴く者を容易に感激させるわね。

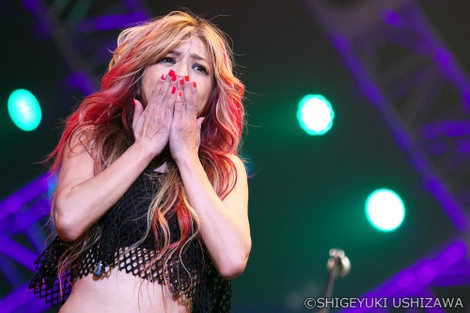

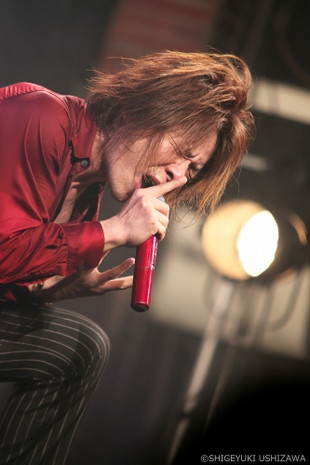

そこにシンフォニック・メタルやメロディック・スピード・メタル界のボーカリスト、KAMIJOがジョイントし…

そこにシンフォニック・メタルやメロディック・スピード・メタル界のボーカリスト、KAMIJOがジョイントし…

さらにKelly SIMONZが加わるという、盆と正月と花祭りが重なったようなにぎやかな企画。

さらにKelly SIMONZが加わるという、盆と正月と花祭りが重なったようなにぎやかな企画。

話はチョット戻って…ゴスペル。

話はチョット戻って…ゴスペル。

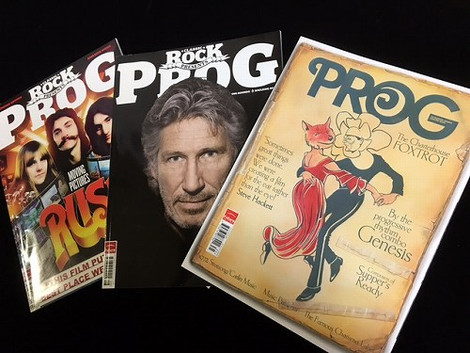

Marshall Blogでゴスペルに触れる機会なんてまずないからね…そうだ!と思い出したのが以下の話。

今もイギリスに行っちゃあ「イギリス‐ロック名所めぐり」やShige Blogでは「イギリス紀行」なんて旅日記を掲載しているんだけど、昔からそういうことが好きだったのね。

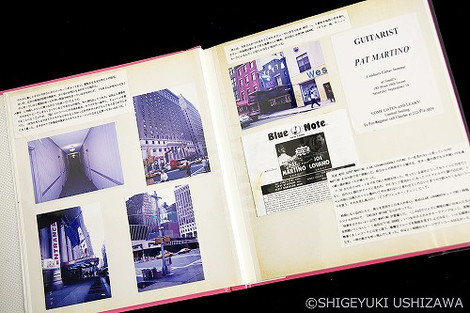

コレは1995年に初めてニューヨークへ行った時のアルバム。

ドッカドッカ撮った写真に細かい説明が付けられている。

なつかしいな。

このページにはマンハッタンに着いたその晩にグリニッジ・ビレッジのBlue NoteへPat Martinoを観に行った時のことが書いてある。

「脳を手術したMartinoがこの先日本へ来ることはないだろう」なんてことを言っておりますが、翌年からジャンジャン来日するようになりやがんの。

とにかく約1週間、毎日毎晩、ミュージカルとジャズのライブを堪能したっけ。

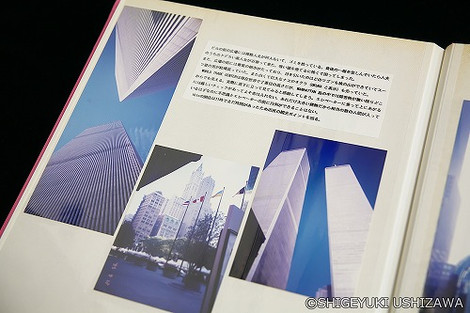

まだワールドトレードセンターがあった。この頃はまだアメリカ大好きだったんだよね~。

まだワールドトレードセンターがあった。この頃はまだアメリカ大好きだったんだよね~。

こんなことをしたのは実は家内の影響でしてね。

ていねいにていねいに作った彼女の育児アルバムに感化されてる。

断捨離ができない私は地下鉄のトークンとか、買い物のレシート、チラシの類まで全部捨てないで取っておいた。だからこんなアルバムが作れるワケよ。ただ整理がヘタでしてね~。

で、ある日曜日、現地に住む日本人が案内する「ホンモノのゴスペルを聴こう!」みたいなツアーに参加した。

で、ある日曜日、現地に住む日本人が案内する「ホンモノのゴスペルを聴こう!」みたいなツアーに参加した。

教会の場所はハーレムで、「ひとりで行くのは危険」とされていたからだ。

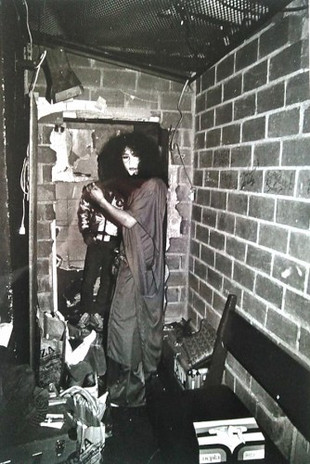

30人ぐらいのバスを借り切った大所帯で、途中スパイ・リーがロケに使った高級住宅街とやらに寄った。写真は20年前のその時のワタシ。

そういうガイドの仕事がロンドンでできたらいいナァ。

「ロンドン-ロック名所の旅」…徹底的に歩く。参加者は夕方には足が棒になってヘロヘロになるという企画。

Virgin路線が廃止になったとはいえ、アレだけ毎日ロンドンへ行く日本人が多いんだから少しは商売にならんだろうか?

さて、マンハッタンでは日曜日になるとアチコチの教会でこうした生のゴスペルを聴かせるツアーが開催されていて、ハーレムには大型のバスが行き交っている。

さて、マンハッタンでは日曜日になるとアチコチの教会でこうした生のゴスペルを聴かせるツアーが開催されていて、ハーレムには大型のバスが行き交っている。

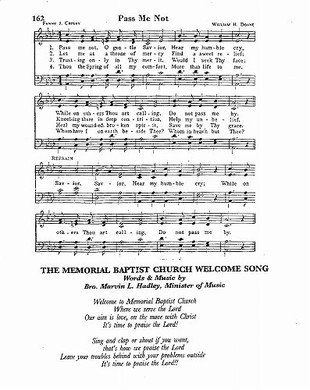

私が連れて行かれたのは「メモリアル・バプティスト・チャーチ」とかいう何のヒネリもない名前の教会だった。

下は入口で配られた案内。

今気が付いたんだけど、「祖父母の日」なんてあるんだね~。

いつがそうなのかと思って調べてみると、コレがややこしい。

9月の第一月曜日と決まっている「レイバー・デイ(労働者の日)」の後の最初の日曜日が「祖父母の日」なんだって。

この教会を訪れたのは9月10日だったのでそんなもんかな?

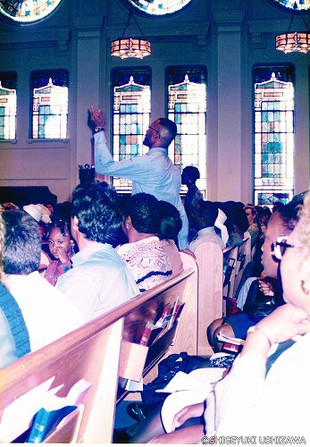

教会の中はホンモノの信者っぽい人と私たちのような観光客が1:2ぐらい。

いつも書いているように、私はジャズ以外に黒人の音楽を聴くことがほとんどない。

ましてやゴスペルなんて言ったらマヘリヤ・ジャクソンのCDを数枚持っているぐらいなのよ。

だけど、せっかくニューヨークに来たんだからと本場のゴスペルだけは聴いておきたかった。

結果…マジでスゴかった。感動すること間違いなし。

「イエイエ、あんなの観光客相手のただの見世物ですよ」なんて言う人もいるかもしれないが、コレで十分。参加してよかった。

入口で配られた案内の内側には譜面が載っていて、ある箇所になるとみんなで歌うワケね。

キリスト教の結婚式みたいな段取り。周りを見ると歌っている日本人は皆無だった。せっかくなので、私は譜面を頼りになんとなくメロディをナゾっておいた。

で、最後はハンドインハンドの「人類みな兄弟」状態でクライマックスを迎える。

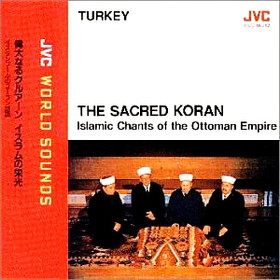

私は好きでカッワーリーとか、クルアーンとか、中近東の宗教音楽なんかを時々聴いたりするんだけど、考えてみるとこのゴスペルもそれらと同じなんだよね。

パキスタンのカッワーリーなんかは、コレを聴いてトランス状態になって昇天するのが最も幸せな死に方なんだとか…。

そういう盛り上がり系宗教音楽の迫力たるややはり尋常ではない。

そして、終盤に差し掛かるとお定まりのドネーション・コーナー。

そして、終盤に差し掛かるとお定まりのドネーション・コーナー。

先っちょにザルがついた炉端焼きのデカいしゃもじみたいのを持ったスゲエ怖い顔をした痩せぎすの黒人の婆さんが「ホレホレ、チャッチャとザルに金を入れんかい!」と、しゃもじを突き付けて来る。ま、逃げることはほとんど不可能だ。最低1ドルなんだって。

チョット興ざめするけど。1ドルじゃ申し訳ない…ってんで5ドルもザルに入れてやった。

で、ひとしきり寄付を取り終わると、「ハイ、今日は混んでるので終わり!」ってな具合にアッという間に終わっちゃう。

ツアーはこの後、「本場のジャンク・フードを食べよう!」コーナーに突入。

ハーレムのレストランで会食をするんだけど、どれもこれも甘くてとても食えん。こんな砂糖まみれのモノばっかり喰ってたら太るにキマってるわ。

でも、おもしろかったナ。コレで40ドルぐらいだったかな?

ハイ、私のゴスペル体験コーナーが終わったところで、話はニューヨークから一気に…

鶯谷へ!

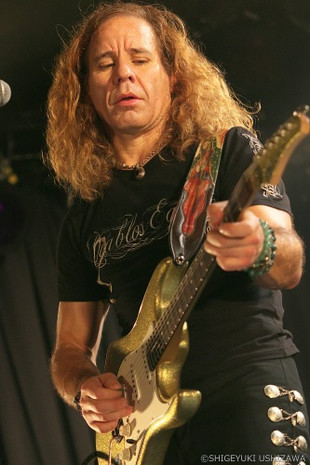

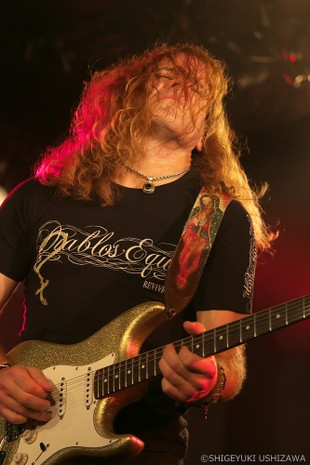

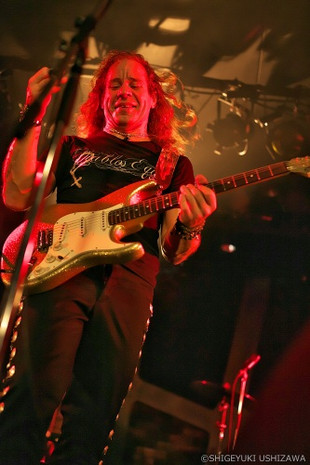

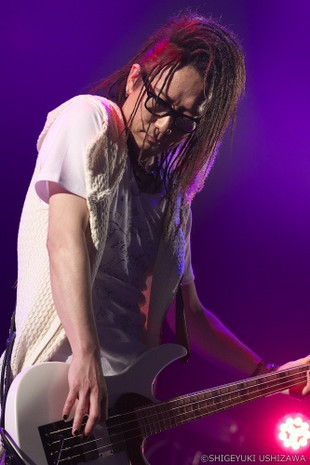

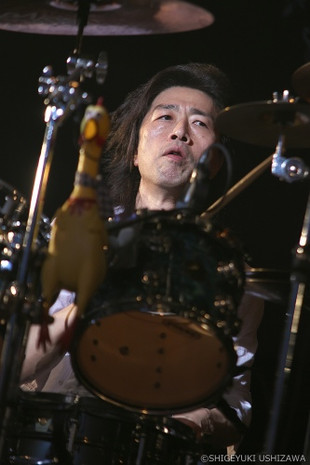

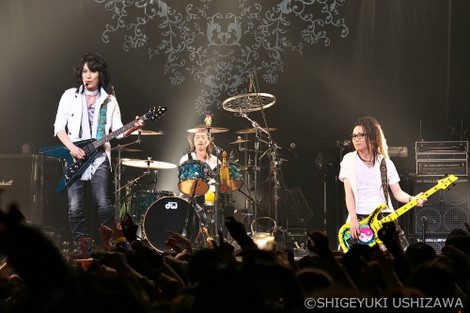

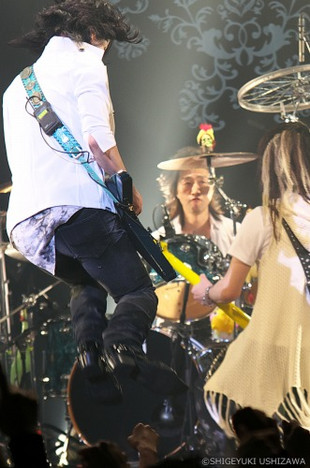

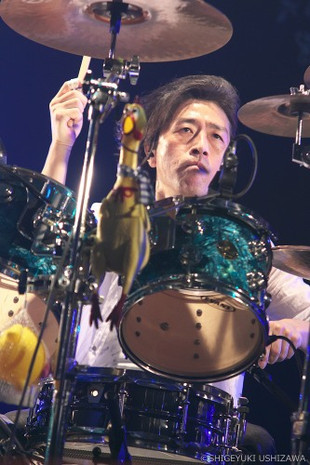

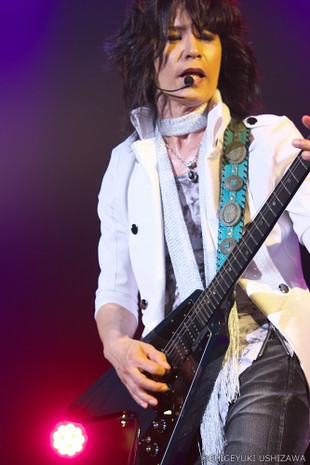

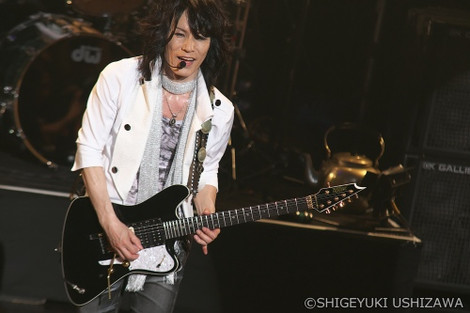

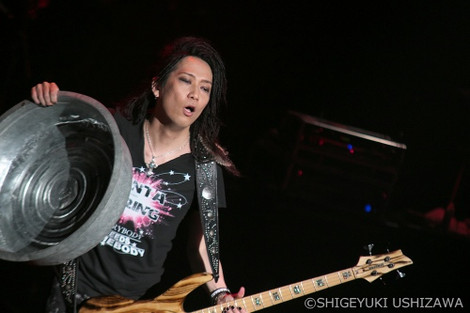

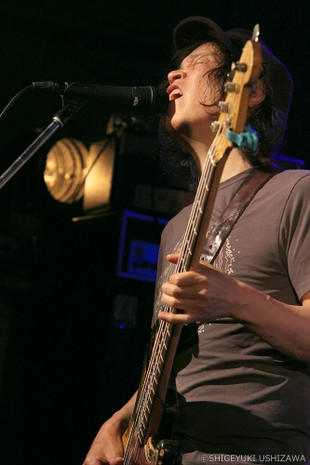

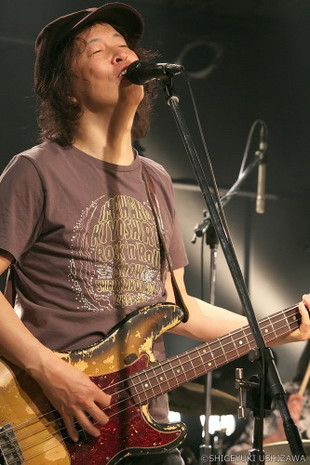

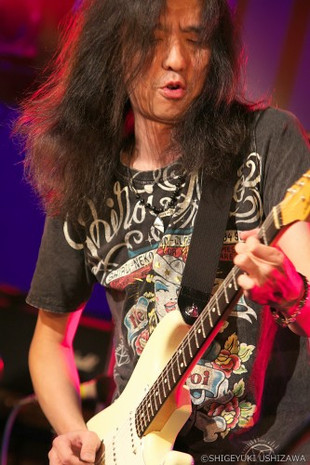

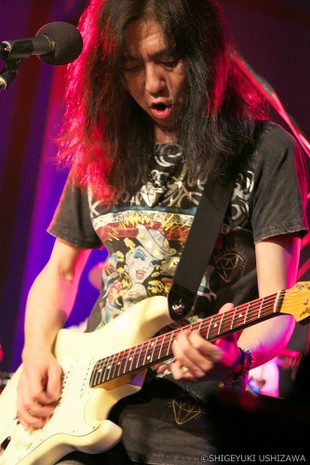

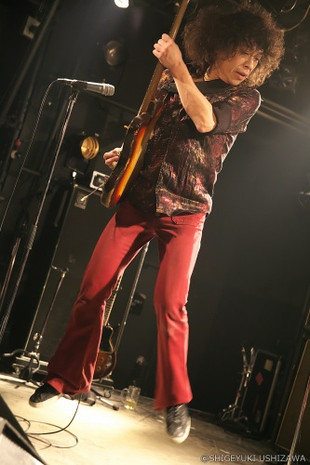

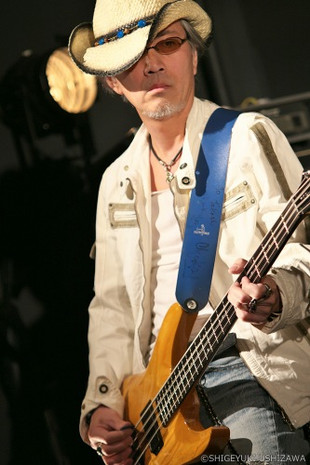

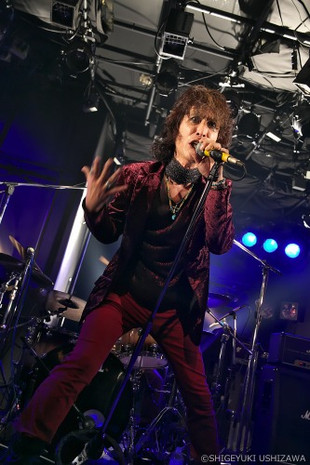

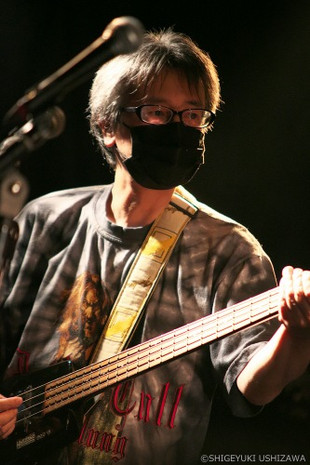

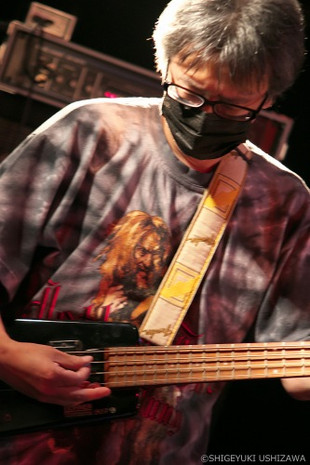

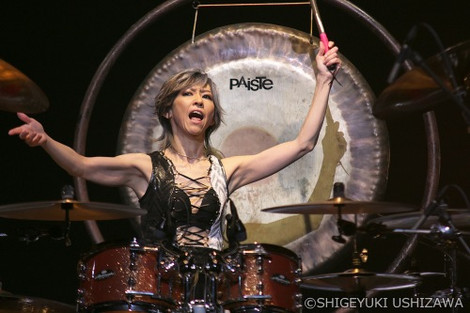

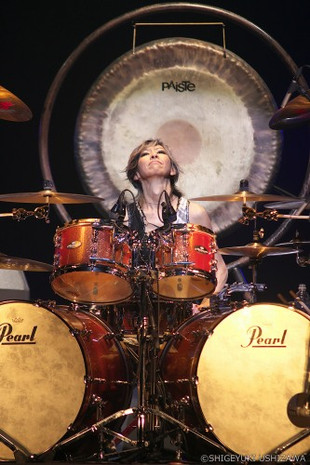

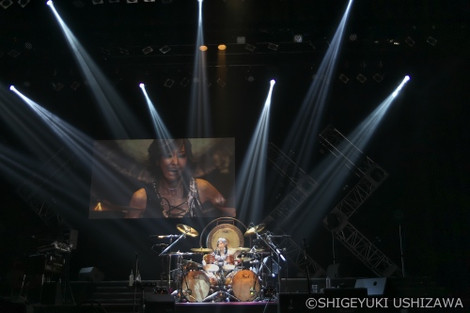

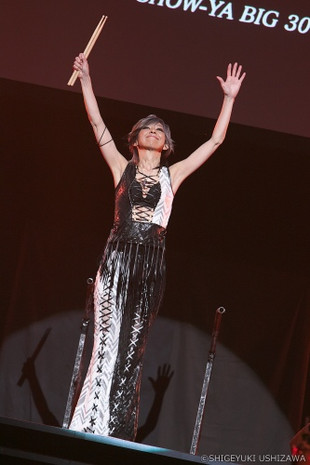

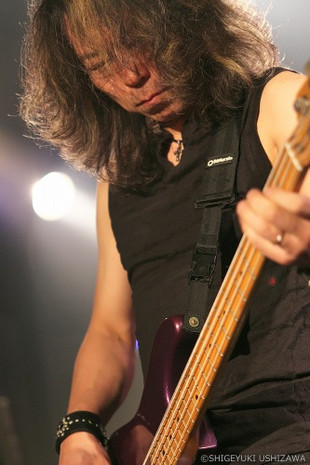

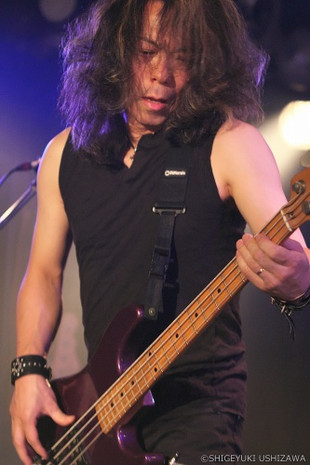

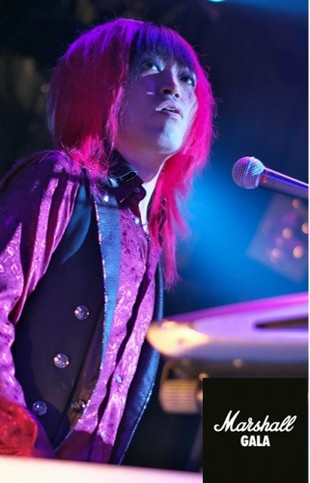

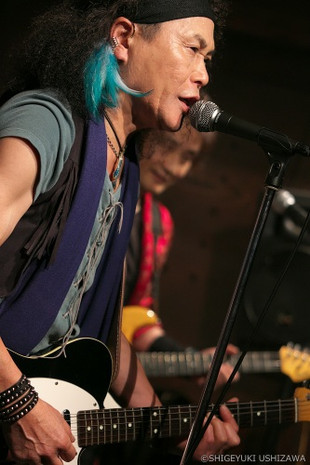

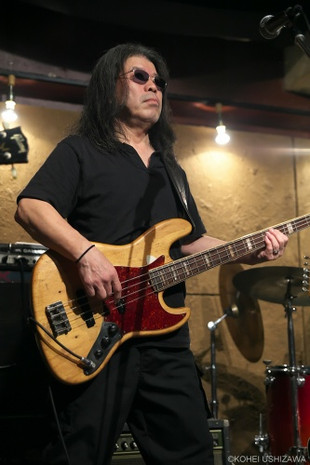

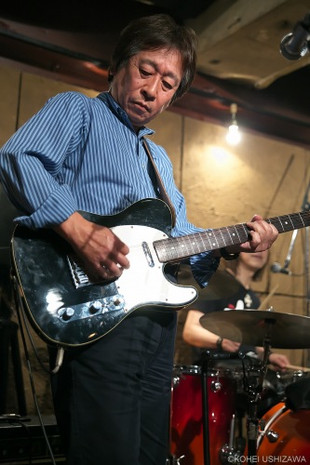

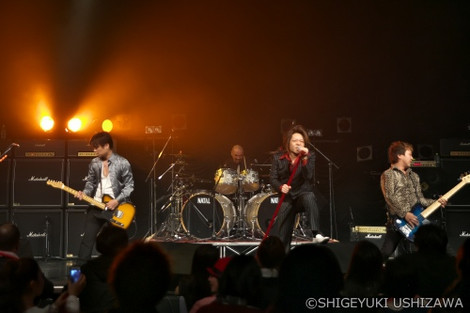

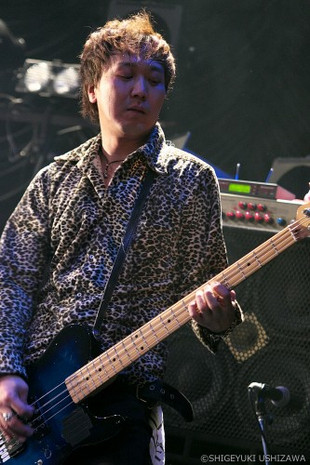

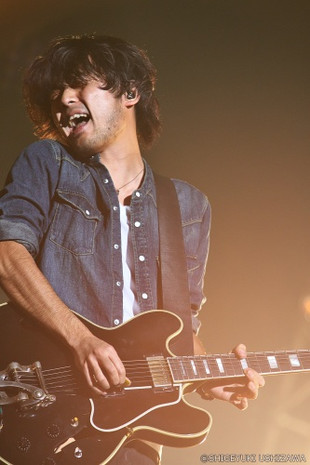

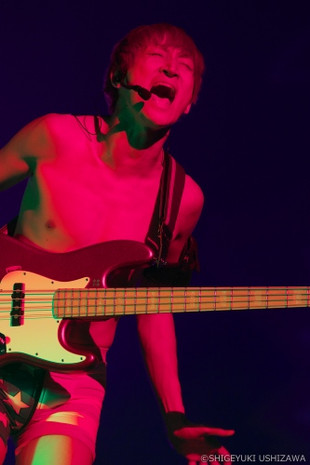

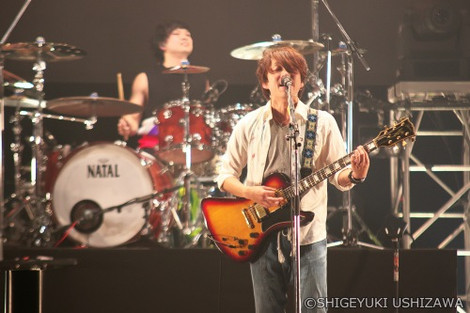

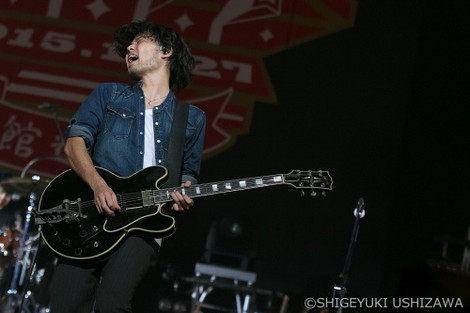

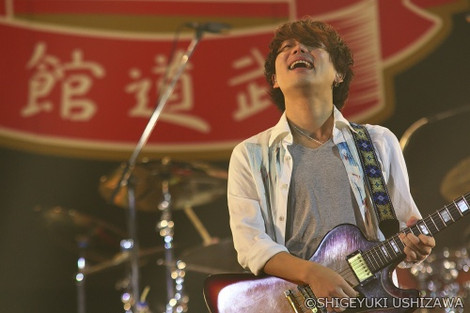

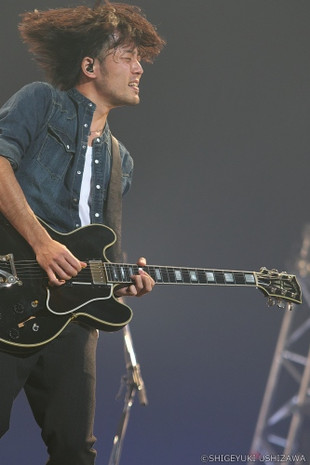

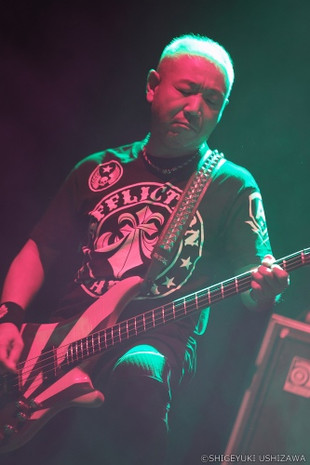

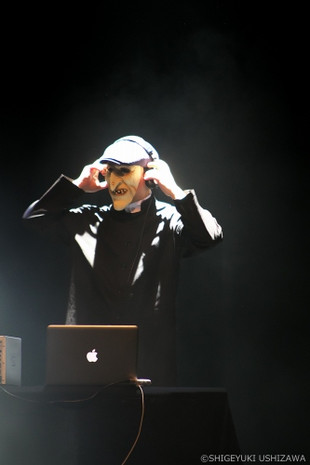

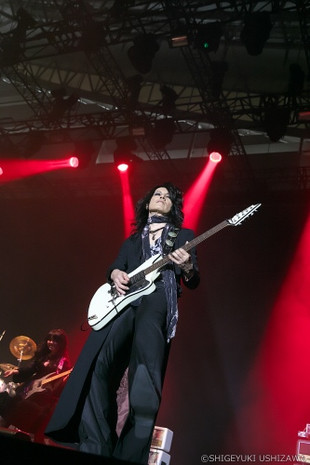

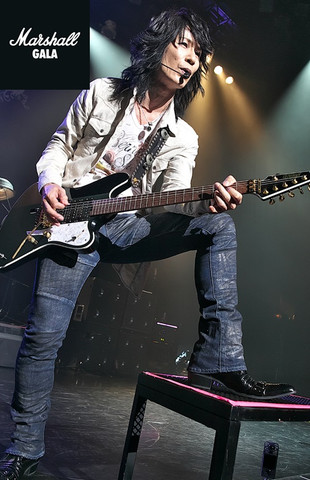

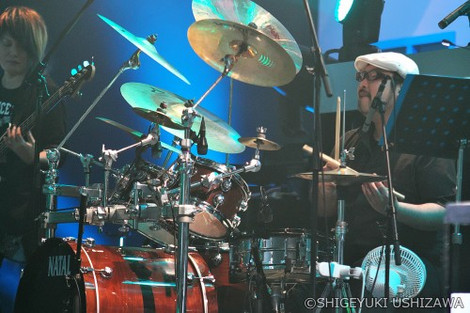

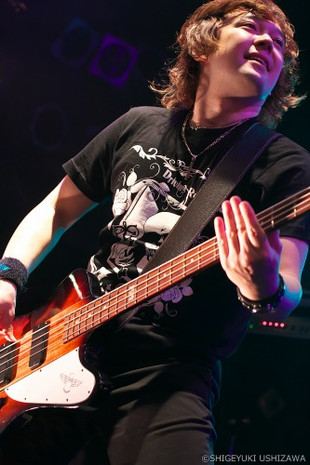

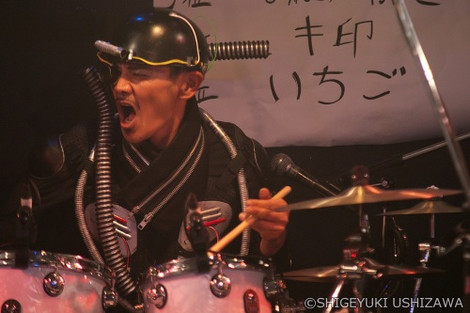

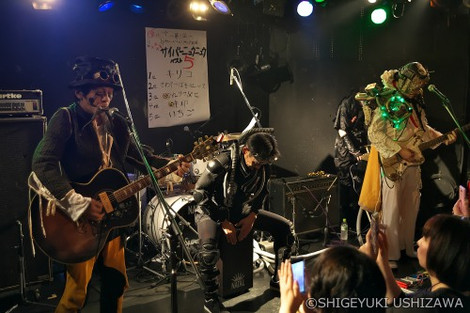

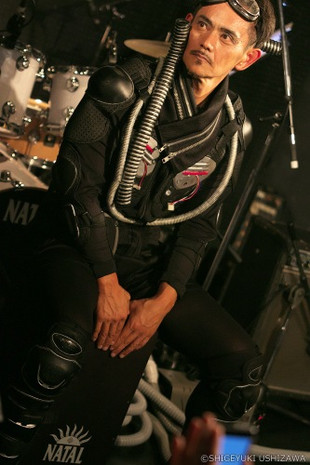

まずはKellyさんをフィーチュアしたインスト・ナンバーでスタート。自作の「EX-97」。

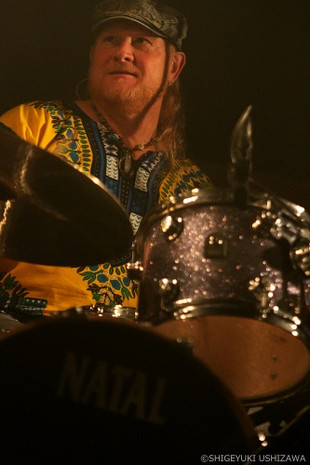

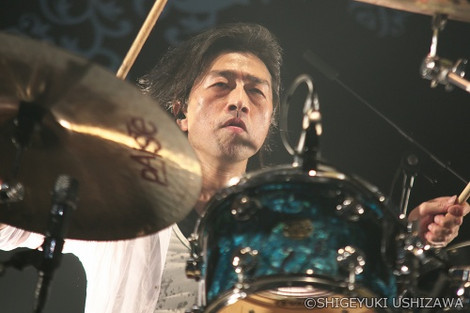

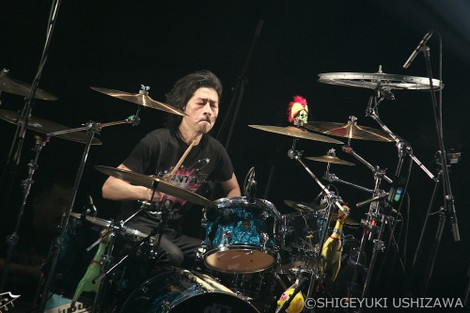

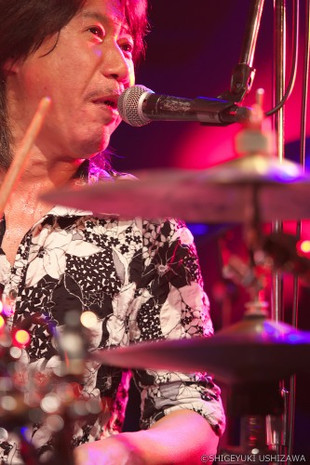

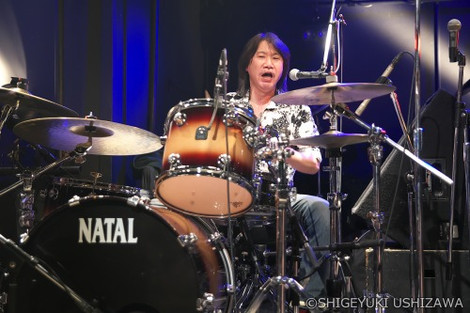

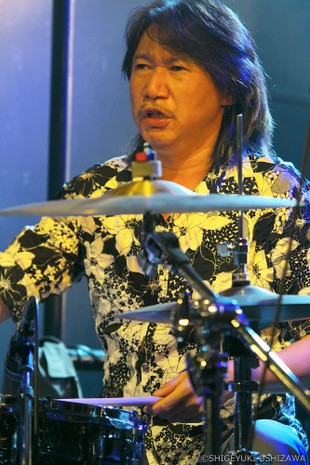

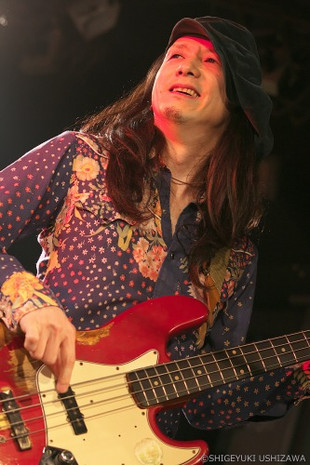

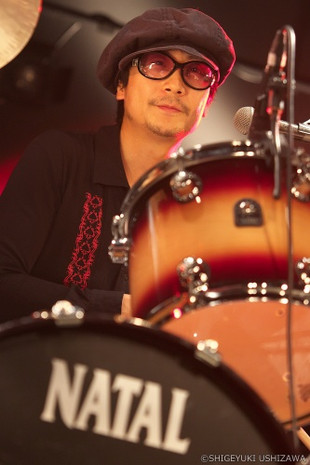

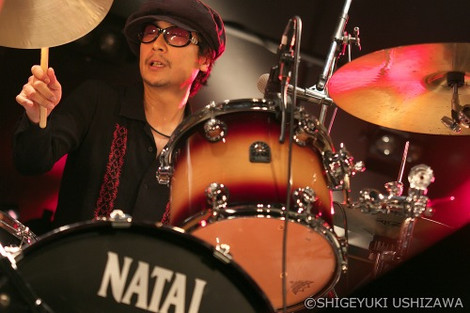

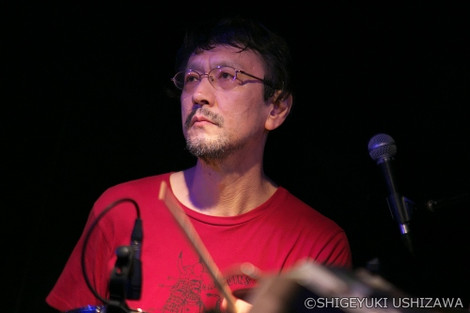

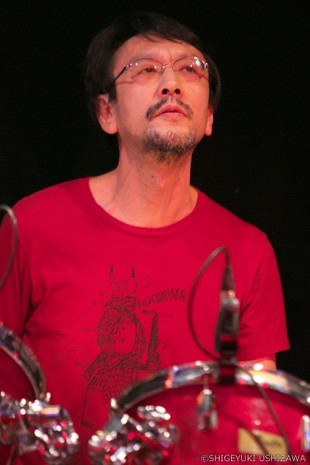

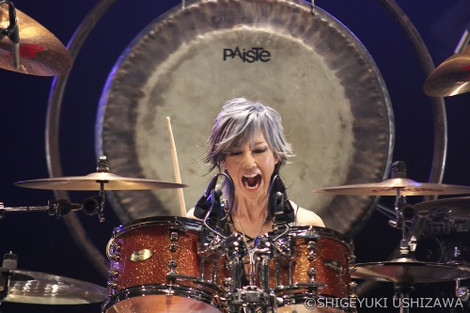

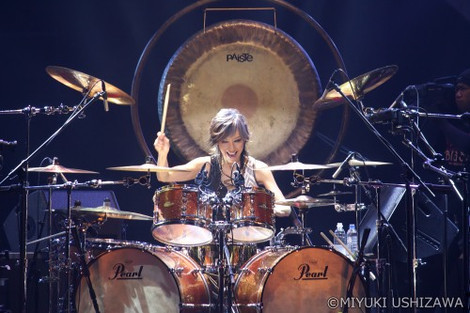

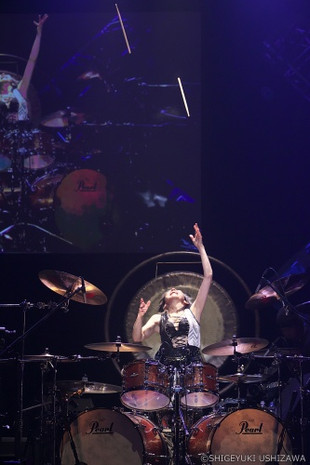

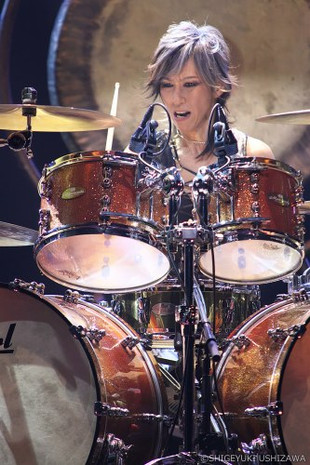

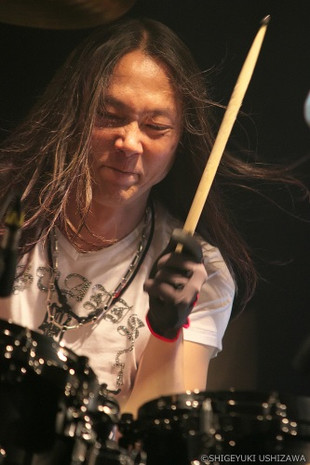

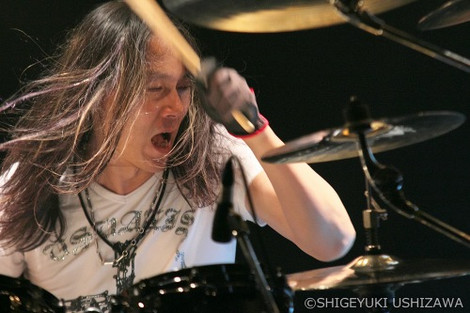

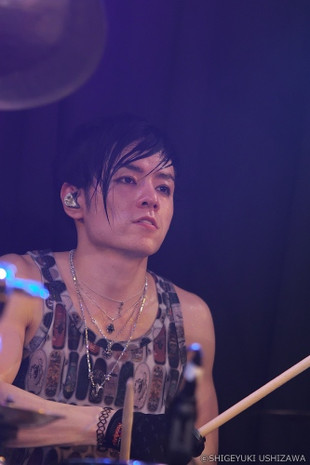

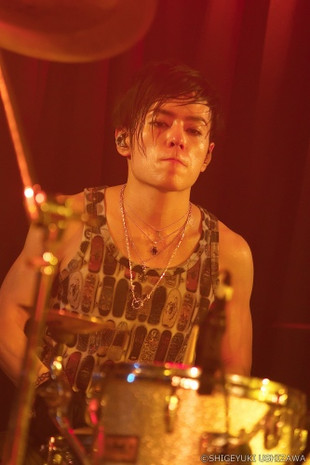

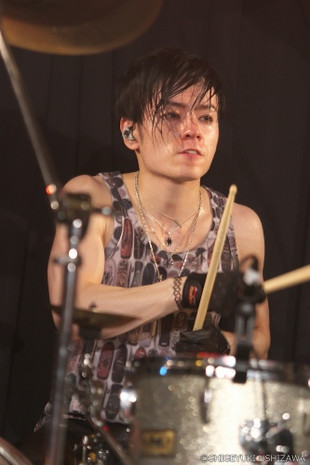

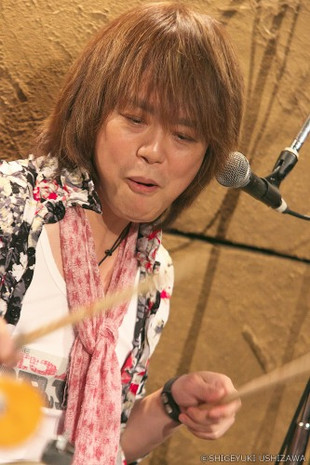

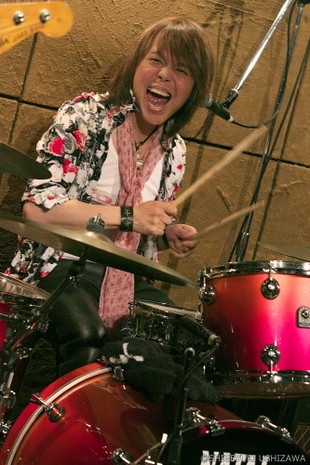

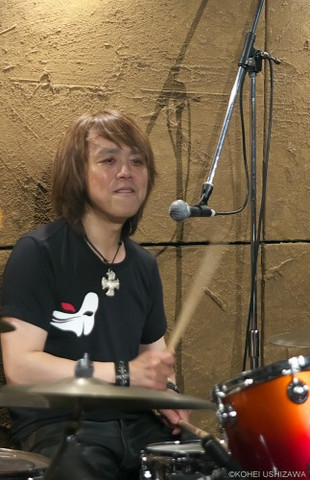

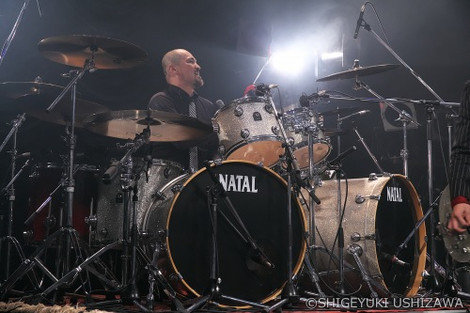

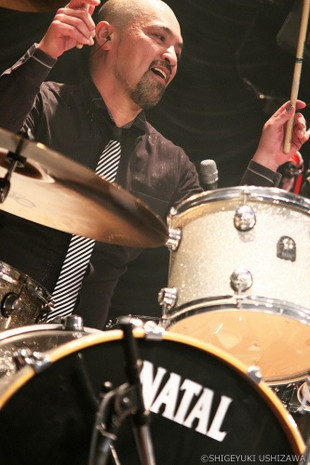

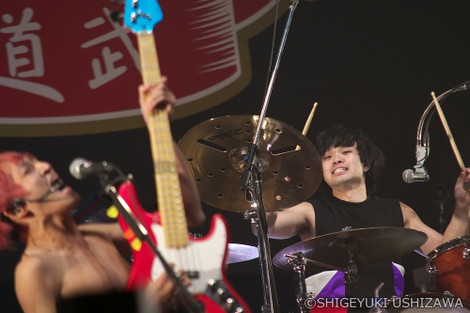

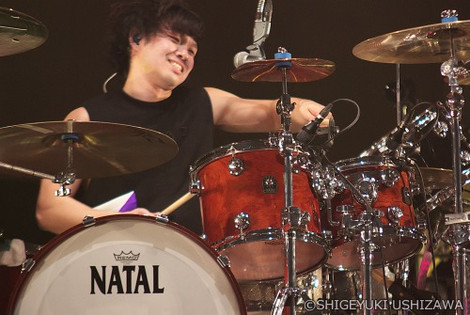

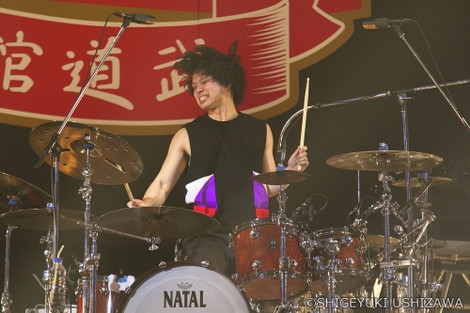

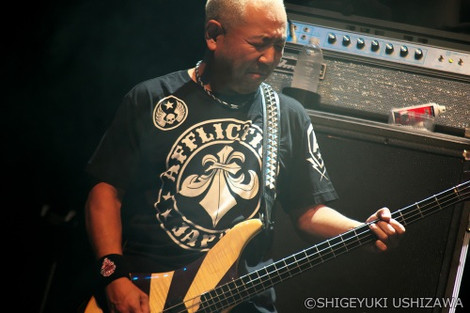

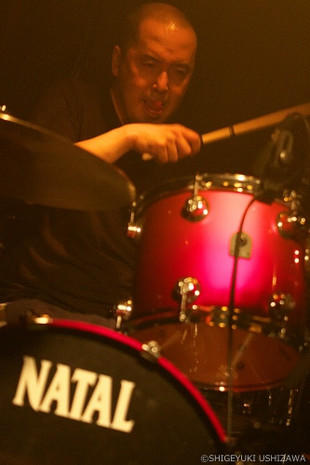

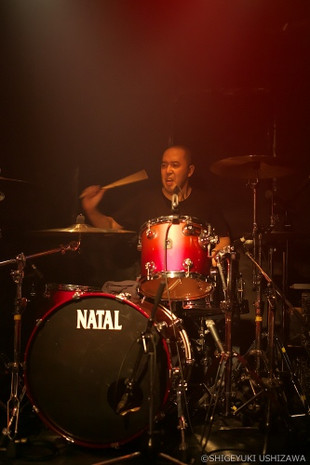

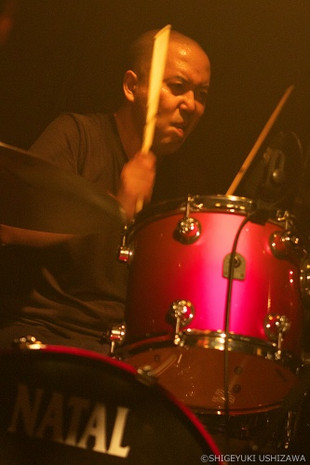

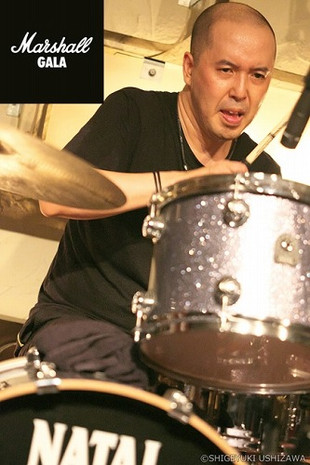

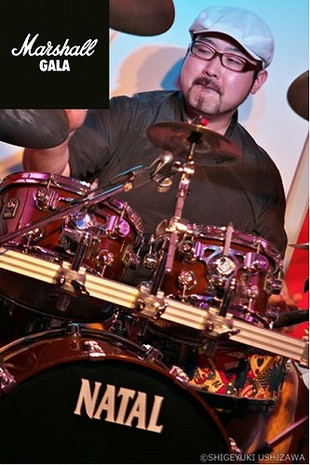

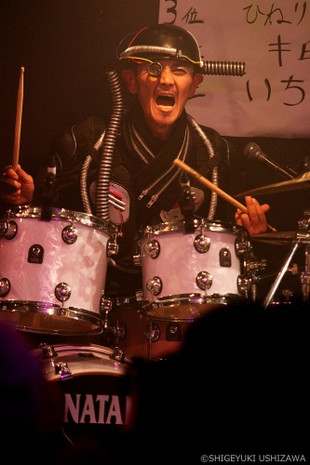

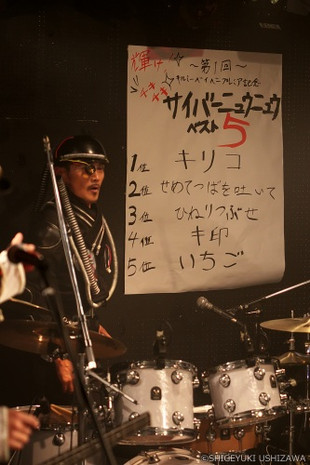

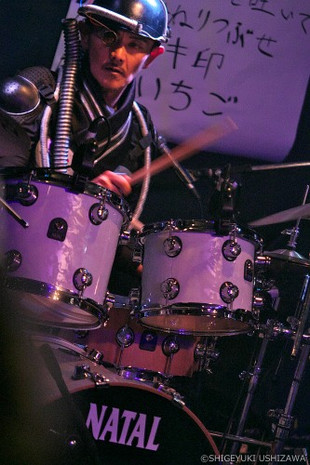

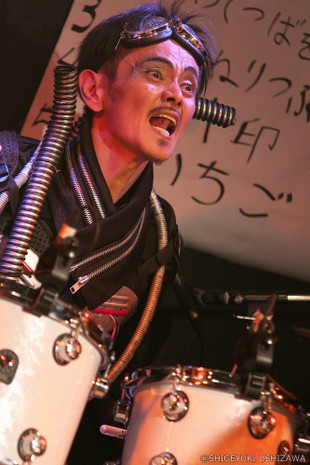

ドラムが渡邊 シン。

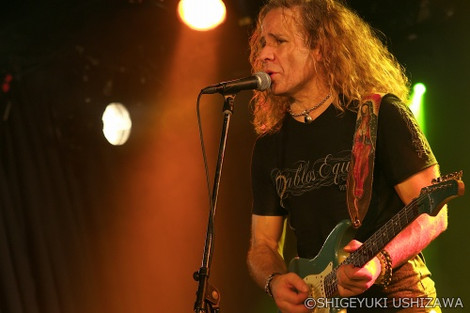

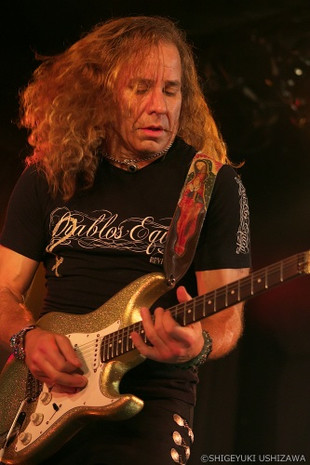

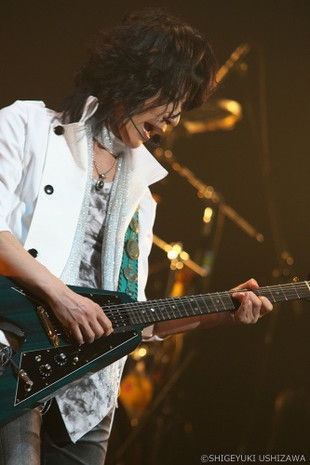

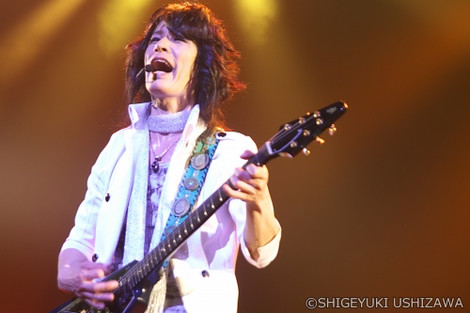

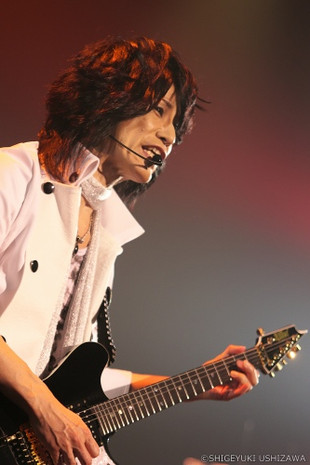

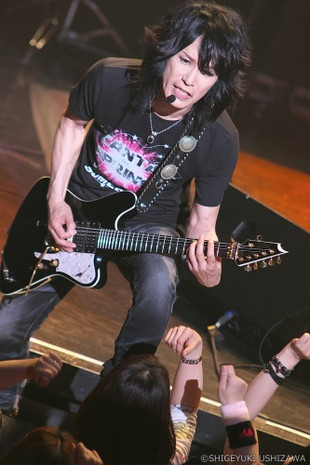

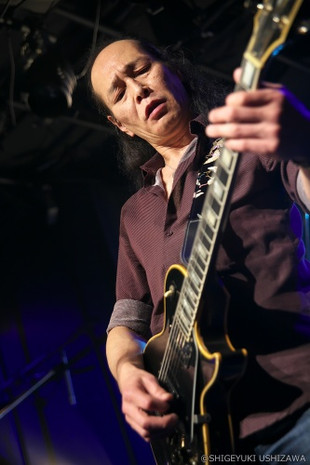

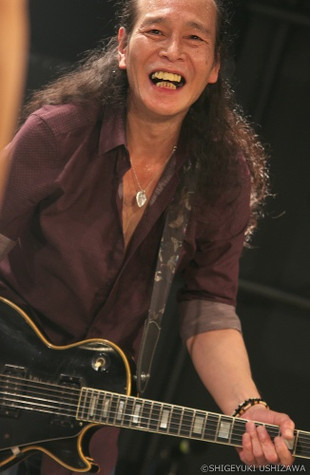

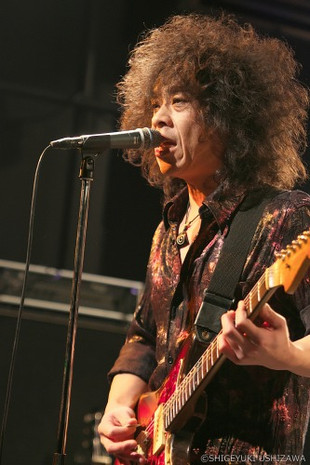

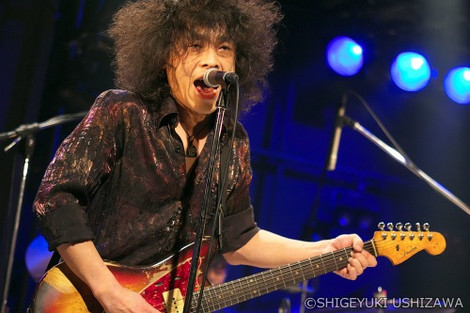

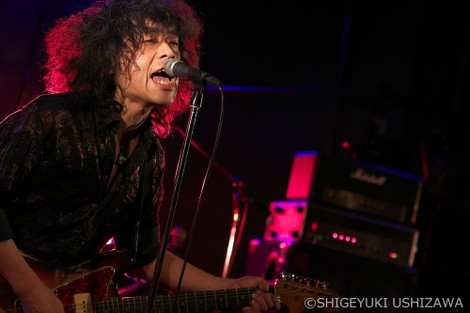

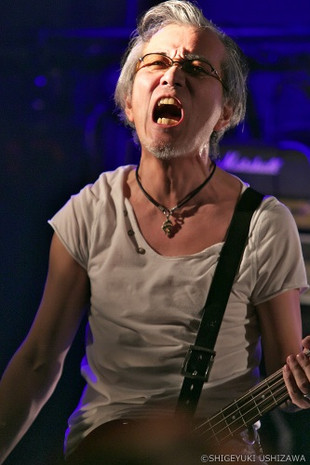

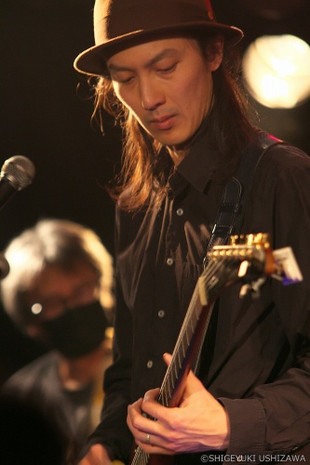

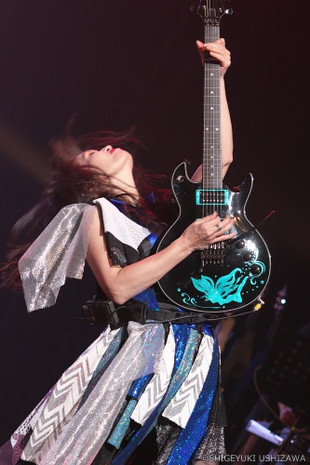

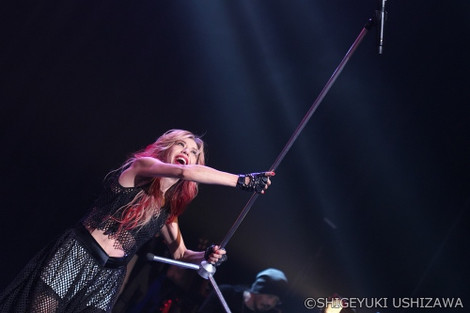

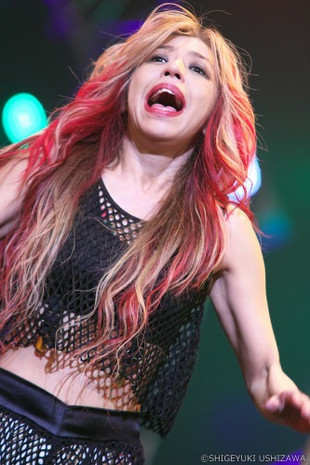

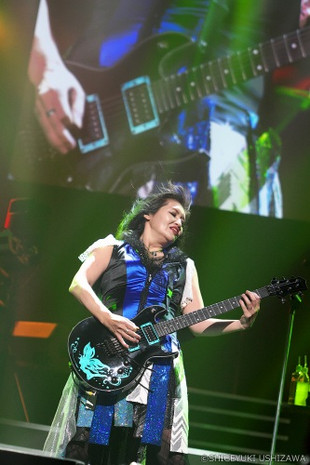

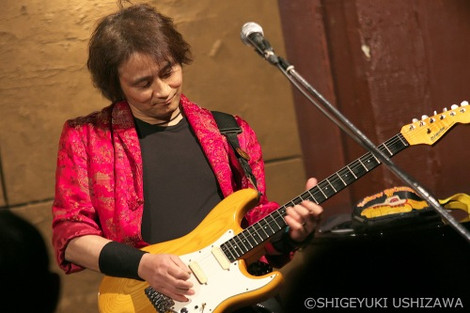

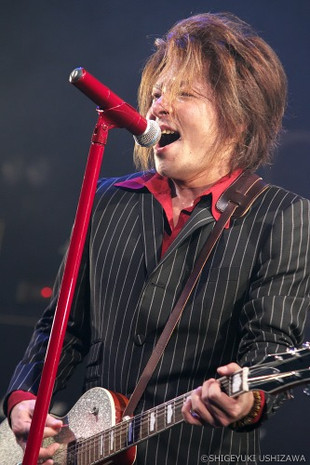

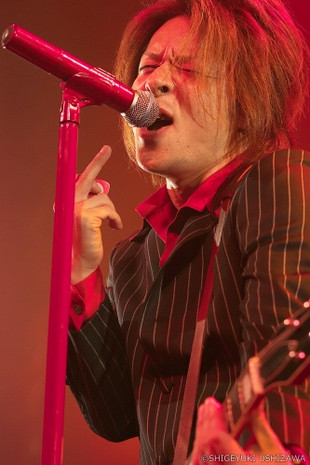

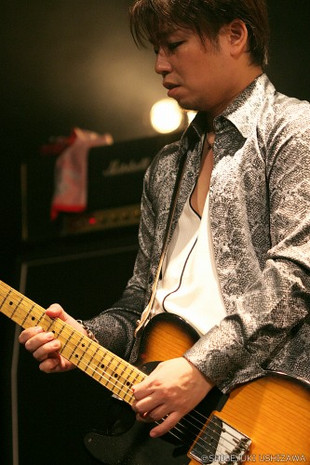

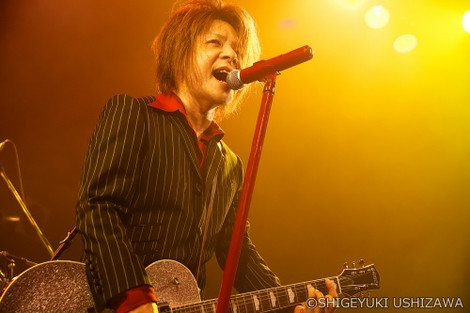

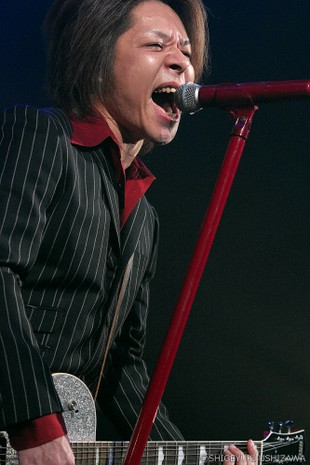

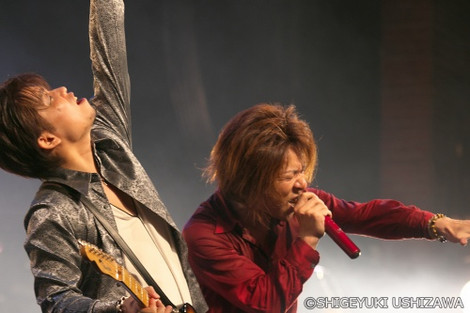

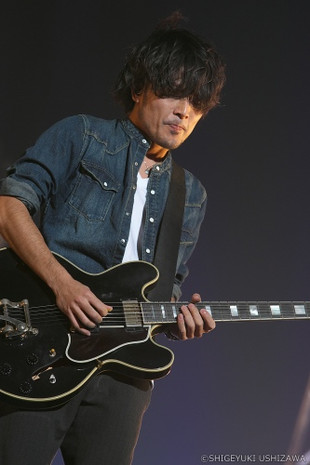

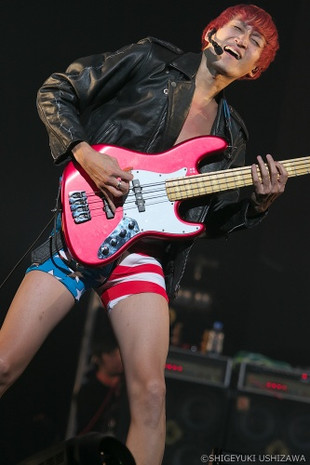

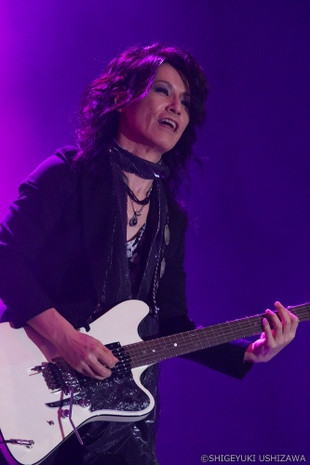

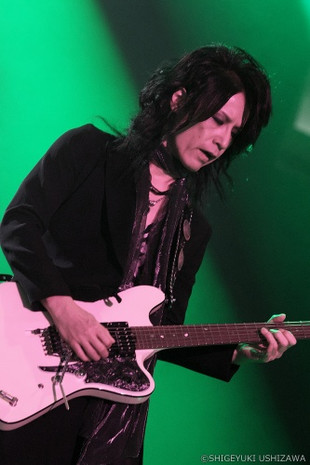

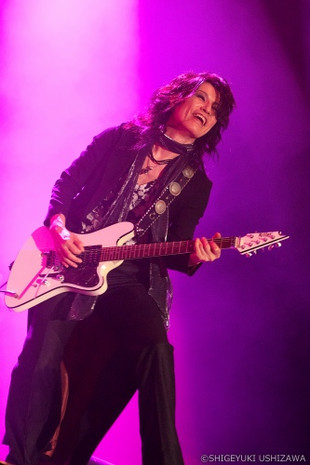

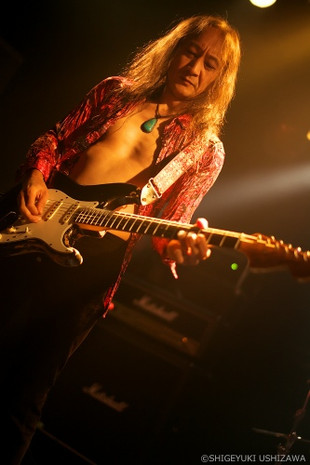

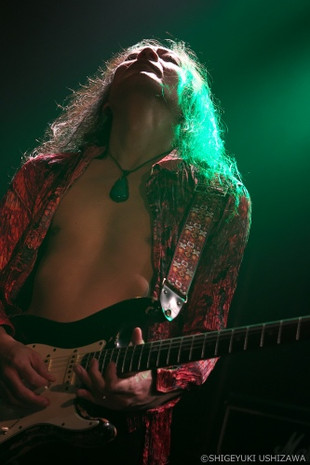

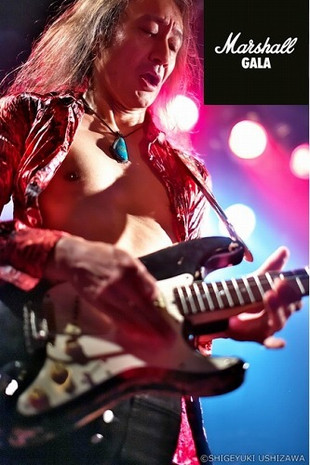

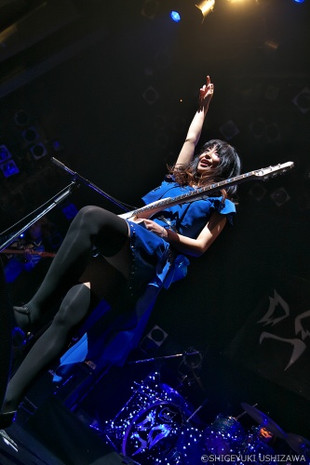

そして我らがKelly SIMONZ。

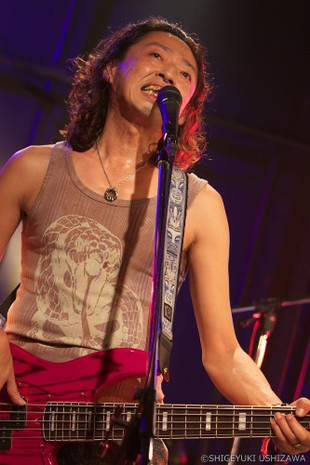

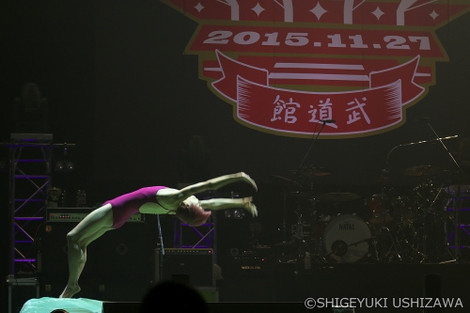

第一部はBe Choirのステージ。

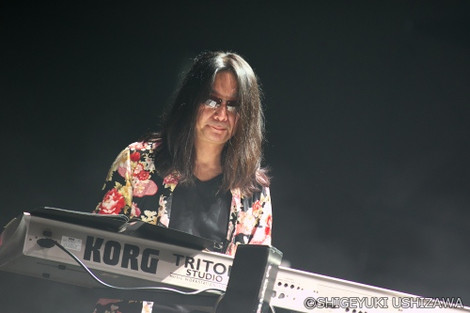

リーダーの長谷川勝洋の指揮でパフォーマンスは進行する。

1曲目はKirk Flanklinという人の「Now Behold the Lamb」。

1曲目はKirk Flanklinという人の「Now Behold the Lamb」。

上に書いた通り、私はゴスペルなどは全くの門外漢ゆえ、第一部はほぼ曲名と写真を並べるぐらいで許してね。

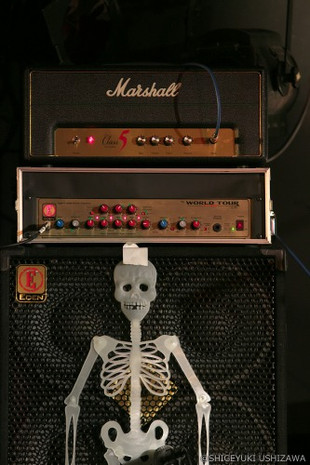

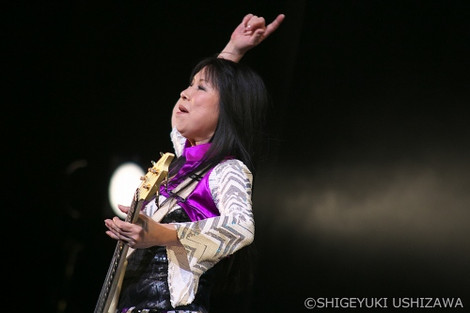

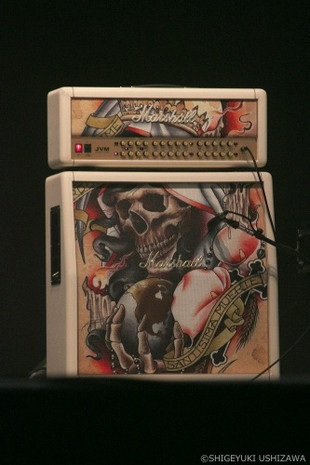

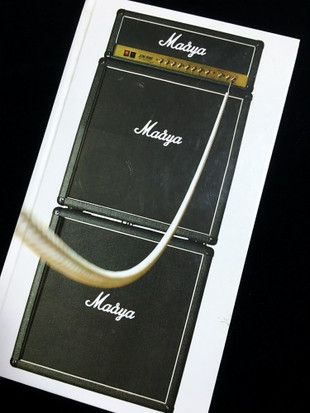

ところでKellyさん、もちろん今日もMarshall。

ところでKellyさん、もちろん今日もMarshall。

Kellyさんにとってはゴスペルもカクテルもホステルもぺんてるも関係ない。KellyさんのギターをアンプリファイするのはMarshallとキマっとる。

続いて「Hands up」。

4曲目は「Give Your Love」。

この曲でも長谷川さんがフィーチュアされる。

そういえばひとつだけゴスペルのスタンダード(らしき)で大スキな曲がある。

そういえばひとつだけゴスペルのスタンダード(らしき)で大スキな曲がある。

コレもこれまで何回もマーブロに出してるけど、「Soon I Will Be Done With The Troubles Of This World」というトラディショナル。

私は渋谷毅オーケストラのバージョンで知ったのだが、バラードをあまり好まない私でも聴くたびに心を打たれる。

で、元々はどんなんだろうと思ってYouTubeで調べてみたら、あまりの違いに愕然とした。

アレンジはCarla Bley。さすが、才女の仕事だ。

Carla BleyってPaul Bley、Michael Mantler、Steve Swallowと旦那さんを乗り換えた職場結婚の鬼でもあったんだよね。大きなお世話か。

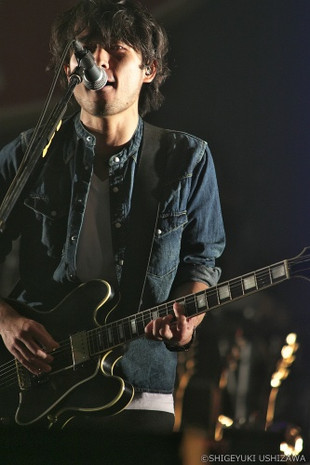

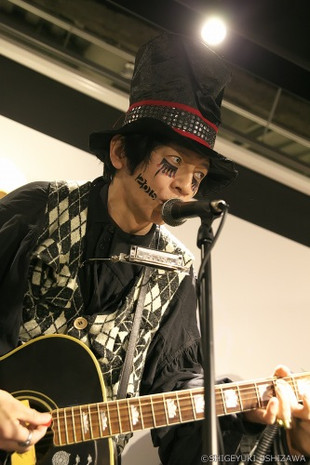

さて、Kellyさんはといえば…シュレッドする場面もなく、借りてきた猫みたいに大人しくバッキングに徹し、ここではBe Chiorの音楽に没頭している。

さて、Kellyさんはといえば…シュレッドする場面もなく、借りてきた猫みたいに大人しくバッキングに徹し、ここではBe Chiorの音楽に没頭している。

最後は「Joyful, Joyful」という曲。

迫力の楽しいステージでマス・コーラスの楽しさを存分に味あわせてくれた。

迫力の楽しいステージでマス・コーラスの楽しさを存分に味あわせてくれた。

Be Choirの詳しい情報はコチラ⇒Be Choir Official Web Site

以上が『クワ』の部分。

以上が『クワ』の部分。

そして、休憩を挟んだ後、『もし』の部に移る。

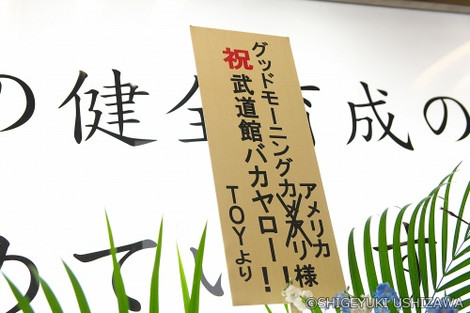

サブステージに現れたの長谷川さん。

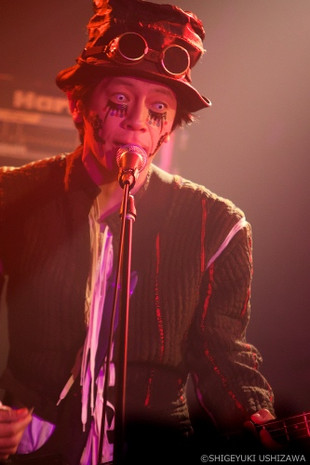

KAMIJOさんの下僕に扮した長谷川さんがショウの趣旨とこれからステージで繰り広げられる演目の解説をする。

KAMIJOさんの下僕に扮した長谷川さんがショウの趣旨とこれからステージで繰り広げられる演目の解説をする。

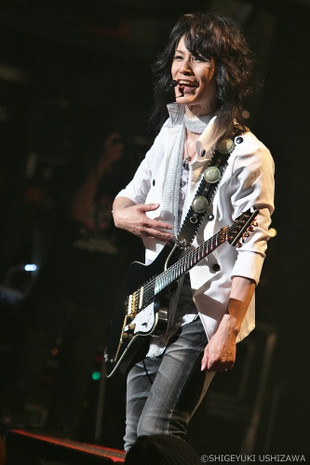

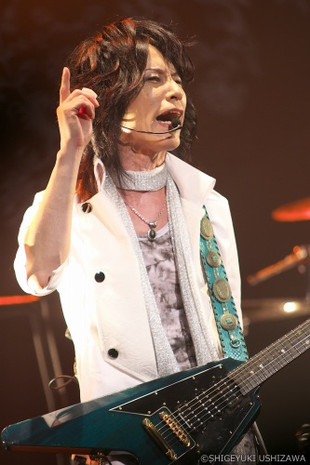

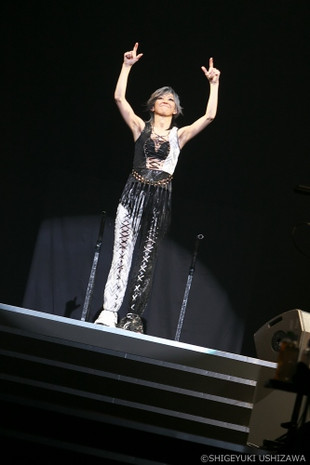

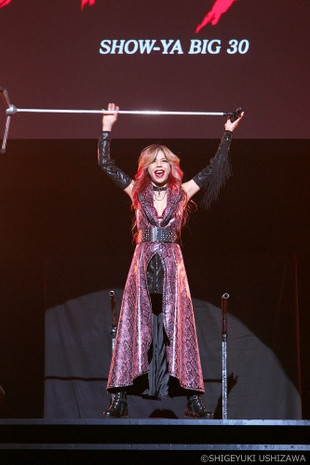

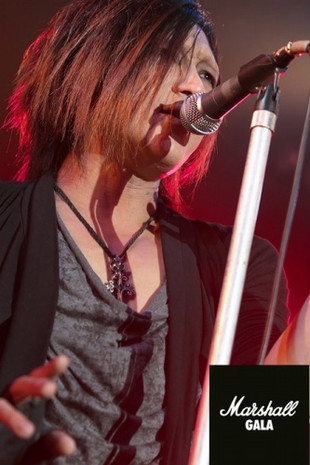

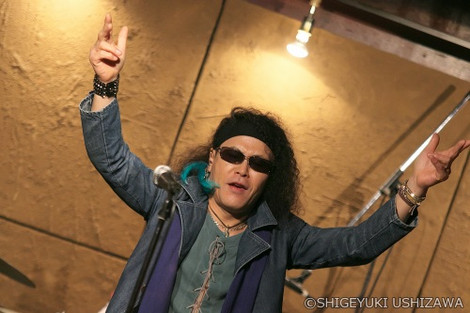

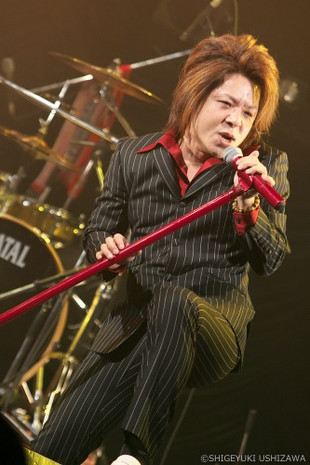

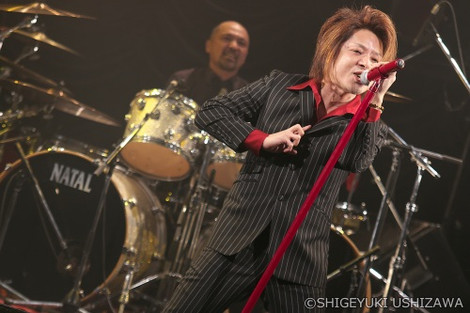

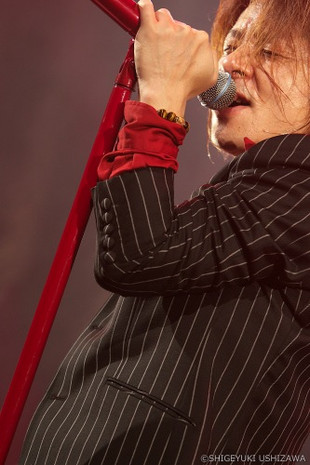

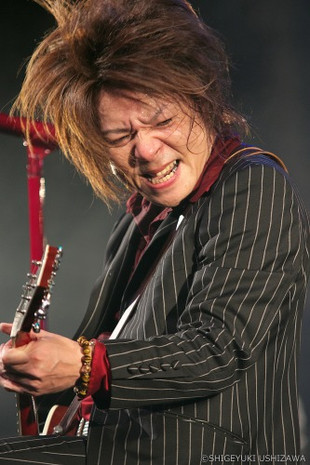

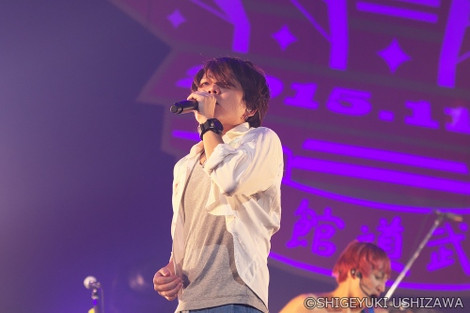

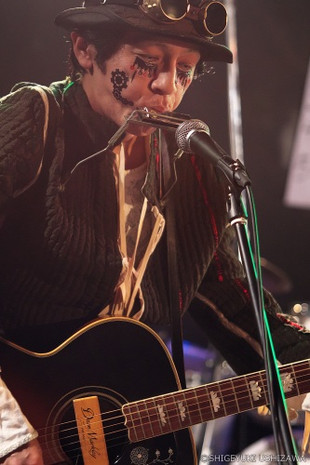

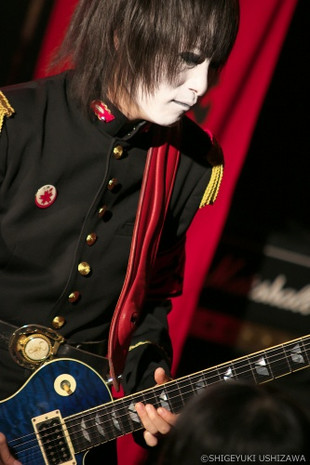

KAMIJOさんの『Symphony Of The Vampire』だ。

1曲目は「Rose Croix」。

1曲目は「Rose Croix」。

一転して真黒な衣装に着替えたBe Chiorの鉄壁のコーラスがKAMIJOさんの世界をドラマチックに演出する。

いつも観ているKAMIJOさんファンたちにはどう聴こえるのであろうか…。

ブァサッ!マントさばきが何ともカッコいいっすな!

今日のこのコンサートに際し、「歴史の証人になって欲しい…」とお客さんに告げた。

このステージはKAMIJOさんの制作によるルイ17世、16世、マリー・アントワネット、そしてルードヴィヒを中心とした『Symphony of the Vampire』という音物語の再現だ。

イギリス王室はやや得意なんだけど、フランスはチト苦手でゴメンナサイ。

第一楽章「Presto」。

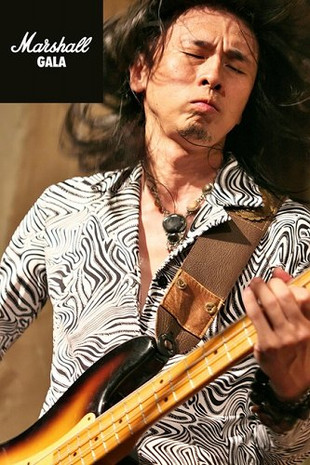

バンド・メンバーは第一部と同じ。

バンド・メンバーは第一部と同じ。

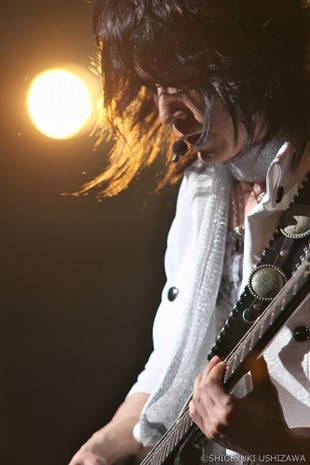

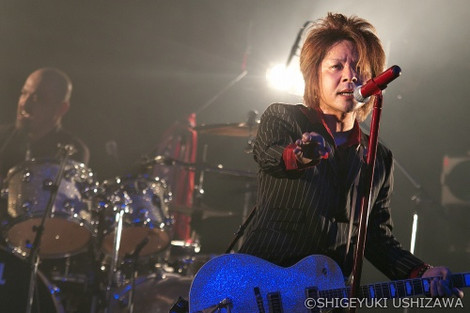

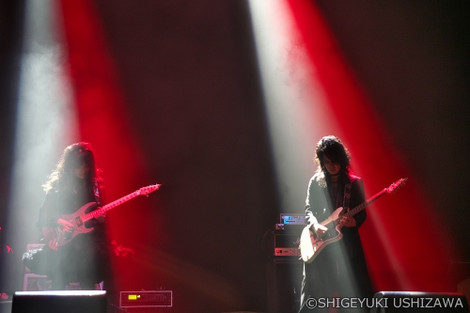

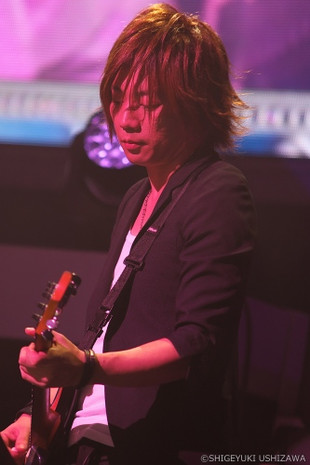

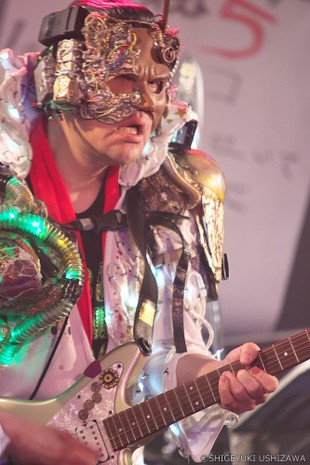

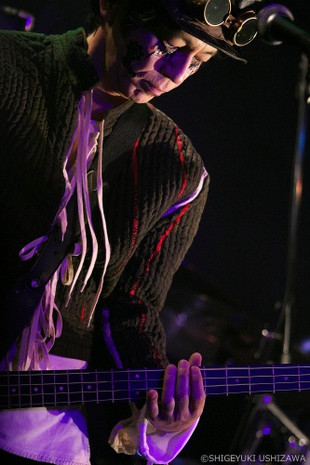

さっきとは違って、自分の世界に近くなった演目に眼光が鋭くなるkellyさん。

共演するにあたり、KAMIJOさんの世界を仔細に理解してもらうべく、事前にBe Choirのメンバーに『Symphony of the Vampire』の詳しいシナリオが配布され、その独特の世界をとKAMIJOさんとともに再現できるように努めたそうだ。

共演するにあたり、KAMIJOさんの世界を仔細に理解してもらうべく、事前にBe Choirのメンバーに『Symphony of the Vampire』の詳しいシナリオが配布され、その独特の世界をとKAMIJOさんとともに再現できるように努めたそうだ。

それだけに一糸乱れぬ音のスぺクタクルは圧倒的だった。

その成果がいかんなく発揮された、第三楽章の「Royal Tercet」。

その成果がいかんなく発揮された、第三楽章の「Royal Tercet」。

「tercet」とは「三行押韻連句」というらしいが、その名の通り、韻を踏んだ三行から連なる詩の形態をさすのだとか…。ダンテの「神曲」がそれらしい。

もちろん、Kellyさんとの絡みもバッチリ!

もちろん、Kellyさんとの絡みもバッチリ!

オリャ~!弾くところは思い切り弾かせていただきます!

「今宵のメイン・ディッシュは子羊たち…お前達です!」

「今宵のメイン・ディッシュは子羊たち…お前達です!」

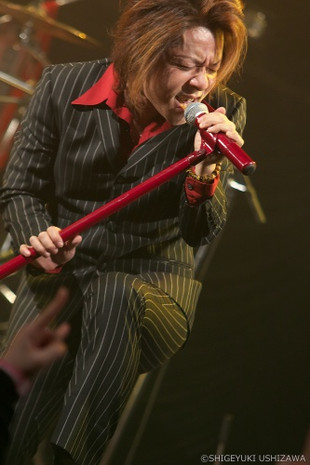

第四楽章「Dying-Table」が続く。

第五楽章「Sonata」。

第五楽章「Sonata」。

下僕に扮する長谷川さんがまたいい味出してんだ!

KAMIJOさんはヴァンパイアの歌をうたっている割には血が苦手だそうだ。

KAMIJOさんはヴァンパイアの歌をうたっている割には血が苦手だそうだ。

しかし、物語は終焉に向かって進む。

ルードヴィヒ(ベートーベン)による第六楽章「満月のアダージョ」。

ところで、このルードヴィヒはLudwigと綴る。アメリカにルドヴィック・ドナスという往年の名優がいた。Ludwigを英語読みすると「ルドヴィク」となる。

そう、この「Ludwig」、あのドラムのラディックと同じ。ラディック・ドラムスの創業者はドイツ移民のウィリアムとテオバルトのラディック(ルードヴィヒ)兄弟だ。

そして、この曲で『Symphony of the Vampire』の物語は幕を下ろした。

そして、この曲で『Symphony of the Vampire』の物語は幕を下ろした。

もちろんアンコール!

もちろんアンコール!

「皆さんが聴いてくださるから僕たちの歌が響く場所があるのです」

そうなんよね~、。長谷川さんいいことおっしゃるわ~。

皆さんがアクセスして、読んで、『いいね!』を押してくださるからMarshall Blogをやってられるんですわ。

人間、誰かから必要されなくなったら終わりよ。

長谷川さん、この後、感極まって泣いちゃったんだよ!

スクリーンには歌詞が映し出されみんなで大合唱!

そして、1曲済ませてシレっとサブステージへと姿を消そうとするKAMIJOさんを呼び留める長谷川さん。

ナンダ、ナンダ?

ナンダ、ナンダ?

「『もしクワ』ですよ!共演して頂いた方にもゴスペルを歌って頂くことになっています!」ということで、KAMIJOさんがゴスペルでBe Choirにジョイン!

曲は有名はな「Oh Happy Day」。

曲は有名はな「Oh Happy Day」。

この曲は18世紀の讃美歌をEdwin Hawkins Singersというグループがアレンジして1968年にリリースして世界的なヒットとなった。

「不幸せな曲にしちゃってもいいですか?」とKAMIJOさんが歌い出したのは…

こうして『もしもBe choirがKAMIJOとコラボレーションライブをしたら』はあまりにもにぎやかに閉幕したのであった。

こうして『もしもBe choirがKAMIJOとコラボレーションライブをしたら』はあまりにもにぎやかに閉幕したのであった。

おもしろかった~!

KAMIJOの詳しい情報はコチラ⇒KAMIJO Official Web Site

KAMIJOの詳しい情報はコチラ⇒KAMIJO Official Web Site

5月4日はKellyさんが東京キネマ倶楽部のステージに上がる。

『Tokyo Kinema Club The 11th "Are You Ready To Ride 2016" Kelly SIMONZ’s BLIND FAITH』と題したコンサートがそれ。

今回ほとんどバッキングに徹していたKellyさんが思いっきりヴィルトーゾぶりを発揮する番だ。

しかも舞台はMarshall公認のライブハウス。

充実のステージが約束されていること間違いなし!

再来週は鶯谷でお会いしましょう。

またステージの前をウロチョロしますんでよろしく。

Kelly SIMONZの詳しい情報はコチラ⇒オフィシャルブログ『超絶魂』