LED ZEPAGAIN AGAIN~『Live at Earl's Court』 40周年記念 <前編>

解散しても尚絶大な人気を誇るグループの代表と言えばThe Beatlesであることは論を俟たない。

それに次ぐロック・グループということになると…Led Zeppelinよいうことになるんだろうな~。

何でこんなにいつまでも人気があるんだろう?

ま、とにもかくにも「曲のよさ」ということに尽きるわネェ。やっぱり問答無用でカッコいいもん。

その衰えを見せない人気ブリが六本木のEXシアターで爆発した。

Led Zeppelinバンドの世界の最高峰、LED ZEPAGAINが今年もやって来たのだ!

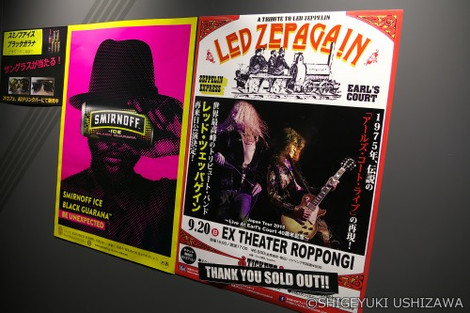

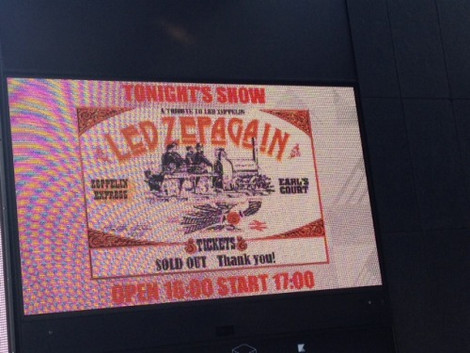

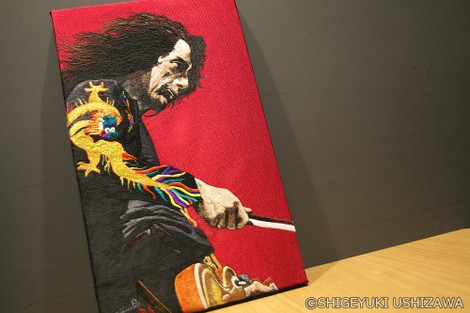

本公演のポスター。

本公演のポスター。

「1975年、伝説の『アールズ・コート・ライブ』の再現!」と謳っている。だから上のポスターのデザインが登場した。

今年も「SOLD OUT」だ!

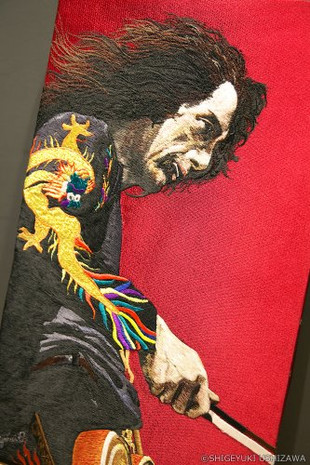

絵ではない。

絵ではない。

コレなんとメチャクチャ精巧な刺繍なのよ。

作者は「伝統工芸士」、「現代の名工(卓越技能賞)」、「黄綬褒章受章」のキャリアを誇る大澤紀代美さん。

いかにも元気の良さそうな、ちょっとラブリーなドラゴン。これがもうすぐ動き出す!

いかにも元気の良さそうな、ちょっとラブリーなドラゴン。これがもうすぐ動き出す!

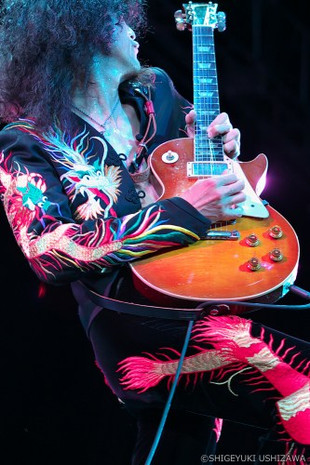

このウエスト…ほっそいナァ~、桜井さん。

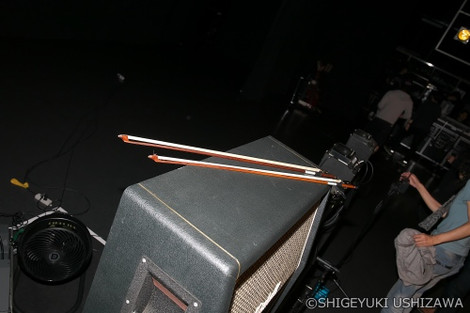

桜井さんのMarshall。

桜井さんのMarshall。

手前から二番目の1973年製の1959がメイン。その向かって右隣りは現行の1959SLP。すぐ下1960Bとともにテルミン用に使用している。

メインの1959はこの写真の向かって右の1960AXで鳴らしている。

このキャビネット、「FLIED EGG」のステンシルにある通り、かつては成毛滋さんが使用していたもの。

キャビネットのロゴに黒いテープが貼ってあるのは大人の事情でも何でもなく、ただただJimmy Pageがアールズ・コートでこうしていたからだそうだ。

キャビネットのロゴに黒いテープが貼ってあるのは大人の事情でも何でもなく、ただただJimmy Pageがアールズ・コートでこうしていたからだそうだ。

レスポール、ダン・エレクトロ、ダブルネック、アコギそれともう1本。これだけ。

レスポール、ダン・エレクトロ、ダブルネック、アコギそれともう1本。これだけ。

コチラはベースの方の機材。

コチラはベースの方の機材。

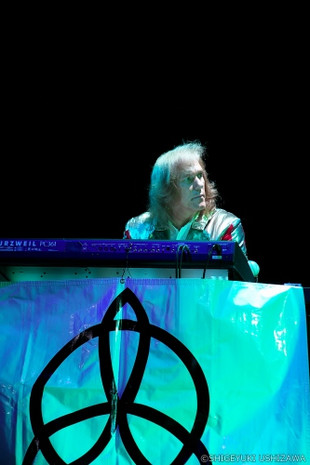

JPJ役は機材のりょいと種類がハンパじゃないからね。ベース、アップライト・ベース、マンドリンにキーボード。やっぱり大変だ。

いよいよ開演の時間。

いよいよ開演の時間。

満員の観客の前にまず姿を現したのは昨年同様、EXシアターの支配人、倉林さん。

倉林さんはそりゃもうツェッペリン大好きだからね~。もちろんホンモノもご覧になられている。

本公演についての趣旨が説明された。それは既に冒頭に記した通り、Led Zeppelin史上最高のパフォーマンスだったといわれている1975年のロンドンのアールズ・コート公演を再現するというもの。

アールズ・コートについては何度もMarshall Blogに出て来ているので下記をご参照頂きたい。

★【イギリス - ロック名所めぐり vol.11】 Earl's Court(アールズ・コート)の見どころ

★【Shige Blog】 イギリス紀行 2015 その2~米食ってゴー!

この公演の数日前、倉林さんからお電話を頂戴して我が耳を疑った。

この公演の数日前、倉林さんからお電話を頂戴して我が耳を疑った。

「アールズ・コートが閉鎖するようですが何か情報ありますか?」

「え、『閉鎖』って…コンベンション・センターですか?この五月に行ってすぐとなりのB&Bに泊まって来たばかりですよ!アレ、改装しているんじゃなかったんですか?」

…こんな会話があった。

それですぐに調べてみると…なるほど、近い将来解体されて(demolished)、ショッピングセンターと住宅地になるようだ。

別に私はアールズ・コートに何かしてもらったワケではないのだがコレが結構ショックで、先日も東京にやってきたイギリスの友人に確かめてみると、全然平気で「Yes」と答えていた。

いきなり脱線するけど、何でもロンドンのお茶の水、「デンマーク・ストリート」もなくなるらしい。

それと以前から騒いでいるPink Floydでおなじみの「バタシー発電所」も解体が進んでいて、私が五月に電車で横を通りかかった際には、自慢の煙突四本のうちの一本がすでに撤去されていた。

ブリティッシュ・ロック好きの皆さん!もうロンドンもどんどんロックの遺産が無くなっていくようですぞ!

訪れるなら今のうち!為替レートはキツいけど!

ちなみに、バタシー発電所も巨大かつコンテンポラリーなショッピング・エリアに生まれ変わる。これはこないだ来日したPaul Wellerのところのドラム・テクから聞いたのだが、バタシーのシンボルである四本の煙突は補修してまた元の場所に戻すそうだ。

「去年は休憩をはさんで五時間半。今年はそれよりも短くはなりますが、ゆっくりイスに座ってショウをお楽しみください!」

「去年は休憩をはさんで五時間半。今年はそれよりも短くはなりますが、ゆっくりイスに座ってショウをお楽しみください!」

そして、ショウはスタートした。

オープニングは「Rock 'n' Roll」。

オープニングは「Rock 'n' Roll」。

もちろんアールズ・コートもそうだった…みたワケじゃないけど。

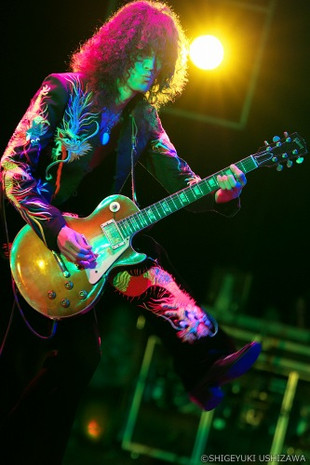

ここからすべて1975年のセットリストに沿ってショウは展開する。

ドラムは新加入のDerek Smith。

ドラムは新加入のDerek Smith。

おお、ビックリした。同姓同名のイギリス人ジャズ・ピアニストがいるのよ

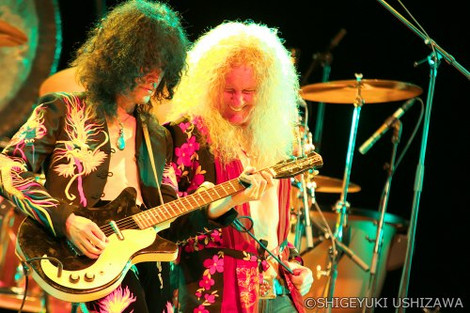

そして、我らがJimmy SAKURAI!

そして、我らがJimmy SAKURAI!

自分なりに親しみを込めて以降は「桜井さん」とお呼びさせて頂く。

「♪久しぶりだぜ、ロックンロール」…しかし、人類は何ともカッコいい曲を作ったことか?

桜井さん、やっぱり祖国で演奏するのが楽しそうだ。

食べ物が大変なんだって。わかるわ~。

「♪お待ちで?」の二曲目は最近リマスター・バージョンも発売されてファンが泣いてよろこんだ『Physical Graffiti(フィジカル・グラフィーティ)』から「Sick Again」。

しかし、コレもカッコいい曲だよね。

しかし、コレもカッコいい曲だよね。

『Physical Graffiti』って子供の頃あんまり夢中になって聴かなかったけど、名曲の宝庫だね。

『Houses of the Holy』…あのHipgnosisのStorm ThorgersonがJimmy Pageから怒られちゃったジャケットね…から「Over the Hills and Faraway」。

『Houses of the Holy』…あのHipgnosisのStorm ThorgersonがJimmy Pageから怒られちゃったジャケットね…から「Over the Hills and Faraway」。

コレもいい曲だ。

曲だけでなくてジャケットもよかった。Led Zeppelinのアルバムのジャケットについては何回かMarshall Blogでも触れているので興味のある方は是非下記をご覧あれ。

★【Music Jacket Gallery】SFジャケット <中編>

★緊急特集!<追補> Hipgnosis Collectionと下町のヒプノシス

曲は「The Song Remains the Same」。「そのままに歌は残りて(拙訳)」。

一心不乱にJohn Bonhamになり切るDerek。

ちなみJohn BonhamもNATALプレイヤーだった。

ちなみJohn BonhamもNATALプレイヤーだった。

パーカッションの話しね。

左の奥に見えるコンガはNATAL製だ。

NATAL、パーカッションもやってますのでよろしく。イヤイヤ、1965年創業のNATALは元々パーカッションなんですわ。

こうして聴くとコレもいい曲だネェ。

子供の頃はZeppelinのバラードは長いばっかりで苦手だった。ライブ盤『The Song Remains the Same』のC面はあまり聴かなかったナァ。

やっぱり「Good Times, Bad Tines」とか「Heartbreaker」とかああいう景気の良い曲にシビでて聴き出すもんだからね、子供の頃は。

でも、こうして聴くとZeppelinのバラードってのは実に味わい深いものがあるね。フレーズのひとつひとつがイキでさ。

こういうバラードもシッカリ聞かせちゃうところがまた人気の理由のひとつだったに違いない。

でも、イギリスで現役のZeppelinを見た連中に話しを聞くと誰一人静かな曲について触れるヤツぁいない。

異口同音に語られるのはただ一つ「信じられないぐらい音がデカかった」だ。

ま、Zeppelinだけでなく、このアタリの話しは別の機会に書きたいと思う。爆音にまつわる冗談のような話しを見つけた。

この後、「Kashnir」と「Nop Quarter」に続く曲順だったのだが、キーボード関係の機材のトラブルで一旦スキップ。

この後、「Kashnir」と「Nop Quarter」に続く曲順だったのだが、キーボード関係の機材のトラブルで一旦スキップ。

『III』から「Tangerine」を演奏して20分の休憩に入った。

LED ZEPAGAINの詳しい情報はコチラ⇒LED ZEPAGAIN Official Web Site

LED ZEPAGAINの詳しい情報はコチラ⇒LED ZEPAGAIN Official Web Site

Jimmy SAKURAIの詳しい情報はコチラ⇒MR. JIMMY OFFICIAl WEB SITE

<後編>につづく

<後編>につづく

【オマケ:Led Zeppelinの思ひ出】

2004年にフランクフルトの展示会のMarshallのブースで撮ったもの。だからそう古い写真ではないんだけど、日に焼けてテッカテカになっちゃった。でも、大事にしている写真。

向かって左はMarshallの営業担当Mark Saywer。

真ん中はJohn Paul Jones。

JPJはこの前年『Guitar Wars』というイベントでSteve HackettやNuno Bettencourtと来日していた。

その時、JPJのリクエストでJCM2000 DSL100を貸し出して、お会いした時にその時の販促品であるMarshallのロゴ入り扇子をJPJにプレゼントした。

八月下旬の暑いさなかだったこともあってか彼はその扇子を大層気に入ってくれた。

そして、この年のフランクフルトの展示会でJPJはまだ元気だったJim Marshallに挨拶に来てくれた。そして、帰り際、私が声をかけると…「おお!扇子のキミじゃないか!ヤァまた会えてうれしいよ!」とこの写真を撮ったのであったですよ。

フランクフルトではみんなから可愛がってもらったおかげでMarshallや英語のことだけでなく、本当にたくさんのことを勉強したし、死ぬほど一生懸命やった。私の人生を変えた場所のひとつだ。

辛いこともあったけど、楽しかったナ~、私も痩せてるし。

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

★NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版:現在日本語版作ってます!時間がなくてなかなか進みません!)

★NATAL製品は全国有名楽器店にてお求めください。

★NATALドラムは高田馬場バズーカスタジオでお試しになれます。バーチ、メイプル、そしてアッシュのキットの他、各種スネアドラムも用意しています。ドラマーの方、「NATALの部屋」ご指名でお出かけください。

詳しくはコチラ⇒バズーカスタジオ公式ウェブサイト

(一部敬称略 2015年9月20日 EX THEATER ROPPONGIにて撮影)