少年マガジンで『うしろの百太郎』の連載が始まった時私は小学校5年生だったろうか?

連載の1回目の扉にどこかの建物の門柱の前にオカッパ頭の女の子がハッキリ写っている写真が掲載されていて、それが幽霊だということを知ってチビりそうになった。

CGなんてない時代だよ。

その時から「お化けの写真」と呼ばれていたモノが、「心霊写真」という名前に取って代わったのではなかろうか?

子供だったせいもあってか、そもそも「心霊」なんて言葉はそれ以前には耳にしたことがなかったので妙に怖い感じがしたな。

それから心霊写真ブームが起こって、御多分に漏れず私も一番最初の写真集を買ったような気がする。

テレビでもそうした科学の力では説明しにくいような心霊系の事象を扱ったプログラムが盛んに出始めた。その老舗のひとつが昼のワイドショーでやっていた『あなたの知らない世界』というヤツ。

ほとんど見た記憶はないのだが、夏休みなど学校が休みの時に目にしてコワがっていたような気もする。

今日はMarshall Blogがその「あなたの知らない世界」へご招待しよう…と言っても、別にコワイ世界ではない。

しかも、知らないのは「私」だけで、「あなた」はよくご存じの世界かもしれない。

それでは…。

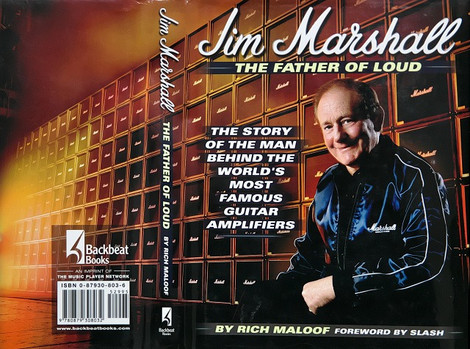

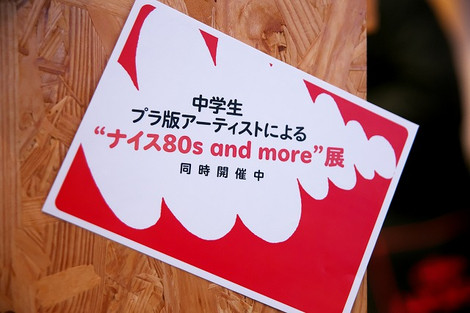

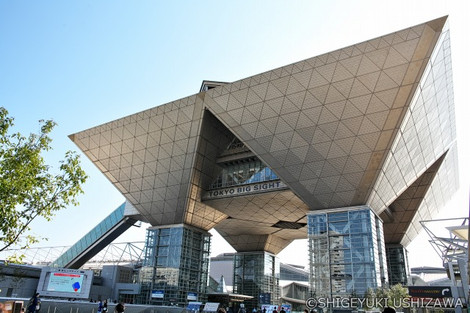

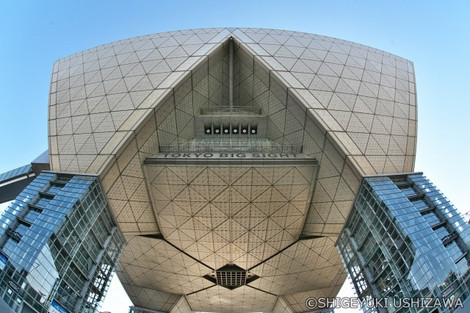

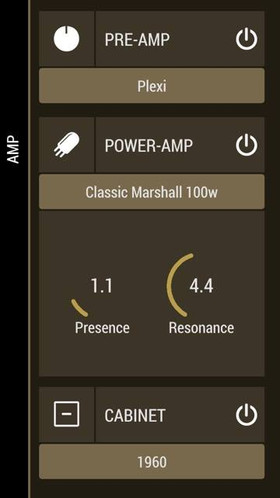

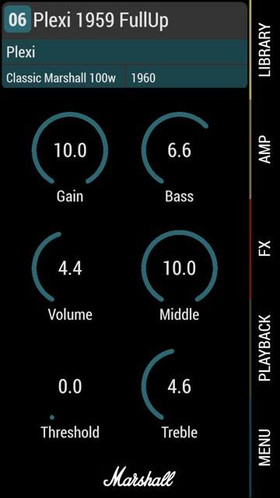

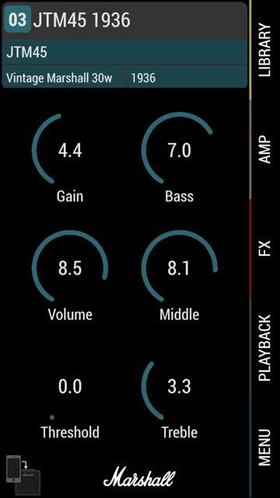

コレがその私の知らなかった世界への入口。

「ポタフェス」である。

「ポタフェス」である。

初めて聞いたときは何となく「おせんべいの祭典」かなんかかと思った。コレ、結構マジ。

ただ「おばあちゃんのぽたぽた焼き」が頭にあっただけなんだけどね。

「ポタフェス」とは「ポータブル・オーディオ・フェスティバル」の略。

それがどんなものであるかは今の時点では「ポータブル・オーディオ機器専門の展示会」としか言いようがないのだが、今回が2回目で、2日間の会期でナ、ナント59,000人が訪れたという。

それがどんなものであるかは今の時点では「ポータブル・オーディオ機器専門の展示会」としか言いようがないのだが、今回が2回目で、2日間の会期でナ、ナント59,000人が訪れたという。

会場は秋葉原。

会場は秋葉原。

D_DriveのYukiちゃんとダイノジが5年前(早い!)に「Rocksmith」というギターのゲームのデモンストレーションを演ったところだわ。

YukiちゃんがMegadethの曲を弾いたんだよね。

そして、私は自分が知らない世界を見た。

最初に書いた通り、正確に言うと「自分だけが知らなかったかもしれない世界」かな。

この展示、ほとんどがヘッドホン本体並びにその周辺機器なの。

この展示、ほとんどがヘッドホン本体並びにその周辺機器なの。

もうそのあたりのアイテムが信じられないぐらいたくさん並んでいる。

もうそのあたりのアイテムが信じられないぐらいたくさん並んでいる。

失礼ながらヘッドホンのブランドがこれほどイッパイあるとは夢にも思わなんだよ!

失礼ながらヘッドホンのブランドがこれほどイッパイあるとは夢にも思わなんだよ!

それだけじゃない、ヘッドホン・アンプってのがこんなに盛んだなんて全く知らなかった。

ほとんどのヘッドホン・メーカーがヘッドホン・アンプを併売しているのだ。

ケーブル、プラグ、イヤーパッド等のアクセサリー類の充実具合がまたスゴイ。

ヘッドホンに関するありとあらゆるアイテムがテンコ盛りなのだ。

それにしても、ヘッドホンをカスタマイズする時代が来るなんて夢にも思わなんだナァ。

言っておきますが、コレ、音楽をかける装置の展示はほとんどないのよ。ひたすら聴く方のアイテムばっかり。

ご来場の皆様は熱心に商品を眺めてテストに大忙しだ。

以前にもMarshall Blogで何度か触れたことがあるが、私が中学性の頃…アレは一種の流行だったのか、はたまたステレオが一般的な家電として扱われていた時代だったのか、今となってはわからないが、各家電メーカーがオリジナルのステレオのブランドを擁立して、プレイヤーからスピーカーまで盛んに販売合戦が繰り広げられていた。

そもそも、今「ステレオ」なんて言葉も死語かな?いつのまにか「オーディオ」という言葉が当たり前になった。

アレは以前、大抵の家庭にあったレシーバーが入った仏壇のような大きなステレオ・コンソール(たいていビクターだったような気がする)の需要が下火になり、「コンポーネント・ステレオ」という自分で好きなブランドの音響機器を組み合わせるスタイルに変わる瞬間だったのかも知れない。

40年以上前の話だ。

その時分14~15歳の私は、お小遣い+親の援助でステレオ一式を買い揃えたが、その時のプレーヤーとスピーカーは今も使っている。

それから数年してキラ星のごとくウォークマンが登場した。

この時は本当にビックリした。

それ以前にも「カッパ・サイズ」なんていう新書と同じ大きさの小型カセット・レコーダーというものはあったが、それは機器を小さくすることに重点を置いた、会議等の内容の録音を目的を主にした商品で音質はほとんど無視され、「音楽を聴く」ための機器ではなかった。もちろんモノラル。

それが、この初代ウォークマンが発売されてからというもの、音楽を外に持ち出せるようになった。

「歩きながら」あるいは「電車の中で」または「家の中のステレオのない場所で」自分の好きな音楽が楽しめるようになった瞬間であり、生活の中での音楽の位置が大きく変わることとなった。

そもそも「外で音楽を聴く」なんて発想自体がなかったので、洗濯機や冷蔵庫のようにそれまでの生活を変えてしまうような大発明だったんですよ。

その前に「Lカセット」で思いっきりしくじったソニーの会心の一撃でもあった。

この黄色いボタン、なつかしいね。

このボタンを押すとヘッドホンの音量がミュートされで、内蔵マイクが外の音を拾ってヘッドホンから流してくれるんだよね。

まだ外で音楽を聴くことに慣れていない民衆は、ヘッドホンから音が出ている間、自分の声がモニタリングできないため、無意識のうちに大声でしゃべってしまったものだった。その対策がこの黄色いボタンだったというワケ。

私も生涯この手の商品を一体何個買ったかナァ?

いつも使うのですぐに壊れてしまうのだ。

その後、本体は小型化が進み、ヘッドホンがイヤホンになり…CDウォークマンやらMDタイプやらが登場し、現在のようなデジタル製品に変遷を重ねた…というのが大ざっぱな歴史かな?

それがポタフェスに連綿とつながっておる。

実は、私にとってはこのポタフェスは結構衝撃的だったのよ。

わかってはいたものの、従来のオーディオ機器が完全に駆逐されたという現実を再確認したような気になったことが理由のひとつ。

それと、こうした再生機器の変化が音楽そのものを変えてしまっていることを改めて確信したから。

どういうことかというと…今度は音楽制作サイドの話ね…ミュージシャンはレコーディングする時、消費者がどういう再生機器を使用して自分たちの音楽を聴いてもらうかということを考える。

レコーディング時にスタジオの高級スピーカーでプレイバックを聴いたとき、それが絶世の音質であったとしても、実際にお金を出して音楽を楽しむ人たちは、スタジオ・クォリティのスピーカーでそれを聴くことはまずあり得ない。

すると、自分たちの作った音楽が自分たちの理想とはまったく違う状態で聴いているという事態が発生する。

それは、例えばキーが変わっちゃうとか、ギター・ソロの長さが変わっちゃう、なんてことはないんですよ。

ベースやバスドラムの音が小さくなってしまったり、ボーカルの聞こえが悪かったり…とかいう風に音楽のイメージがガラリと変わってしまうということね。

コレは作り手にとっては致命傷だ。

丹精込めて作って演奏した自分の音楽が、大ゲサに言えば自分のイメージとは異なる作品として聴かれるワケだから。

そこで今のミュージシャンは、いいヘッドホンからチープなイヤホン、あるいはカーステレオとあらゆる再生装置が使用されるケースを想定して、納得のいく範囲内の最大公約数的な音質を選んでいるのだ。

「そんなの当たり前だろ」って?

イヤイヤ、昔はステレオで音楽を聴いていたもんですよ。ステレオとはレコードを回して音楽を聴くための装置なんだから。だからそれを想定した音決めをすれば、それで済んだ。

ところが今は違う。

逆にステレオで聴かれることはもう想定していないというのだ。

ある仲良しのミュージシャンから聞いた話では、今、音楽の聴き方でもっともスタンダードな環境は、コンピュータにダウンロードした曲やiTunesに入っている曲をPC用のスピーカーで鳴らすケースなのだそうだ。

あのスピーカーもピンからキリまであるんだろうけど、ああした小さいスピーカーで聴いているのが普通なのだそうだ。

絶句…。

私は幸運にして真空管のアンプと最上スピーカーでオリジナル・プレスのレコードを聴かせて頂くという幸運に恵まれたことがあるが、あまりの臨場感に腰を抜かしそうになった。

目を閉じれば、本当にそこでバンドが演奏しているかのような生々しい迫力なのだ。

音楽好きにとっては、アレはもっとも贅沢な趣味だね。それだけに楽器など比べ物にならないぐらい金がかかる。平気でケタがひとつ違う。

ミュージシャだってできればそうい環境で自分の音楽を聴いてもらいたいと思っているだろうな~。だから「イヤホンやヘッドホンで聴く音楽」と音楽のあり方も変わってしまったワケですよ。

もっとも、いわゆる「ステレオ」という音響機器がこの世からスッカリなくなってしまい、本当にイヤホンやPCのスピーカーでしか音楽が聴かれなくなればもうそんなこと関係なくなっちゃうんだけどね…そんな近未来を実際に見たような気がして衝撃的だったのです。

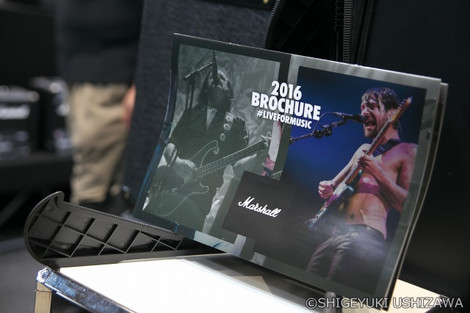

で、なんでMarshallのオッサンがそんな展示会に来ているのかというと…あ、バレちゃった!

Marshall HEADPHONESの輸入販売代理店のNAVYSさんが出展していたからなのだ!

Marshall HEADPHONESの輸入販売代理店のNAVYSさんが出展していたからなのだ!

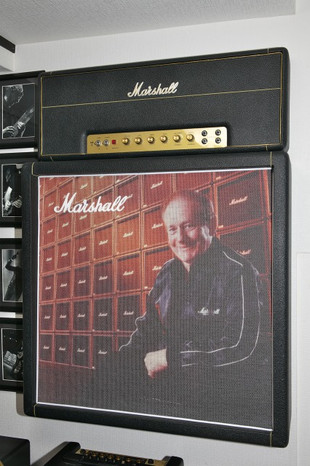

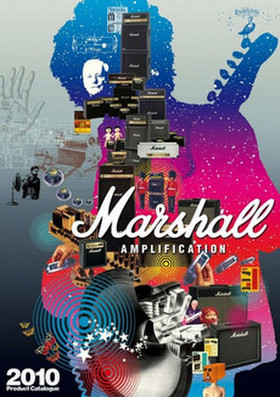

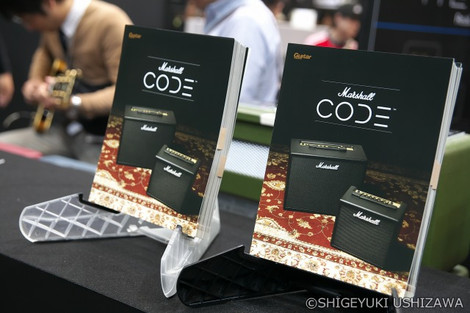

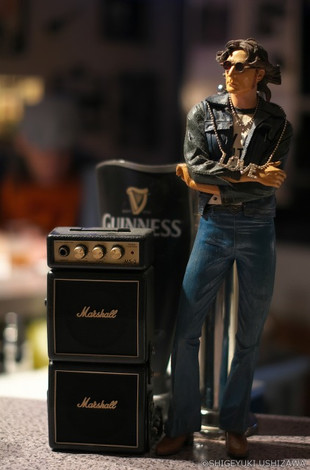

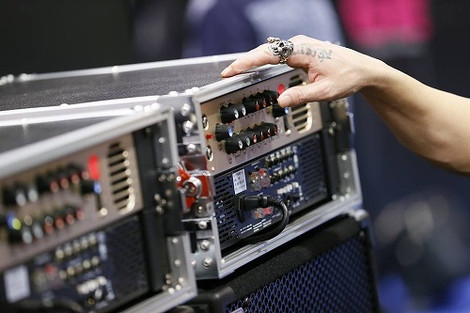

目立つな、~三段積み。

目立つな、~三段積み。

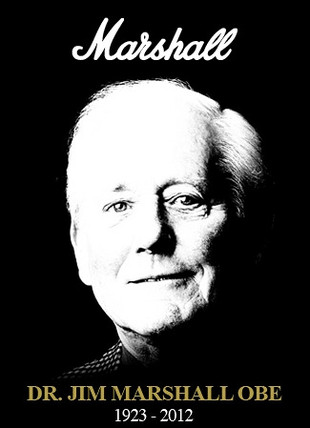

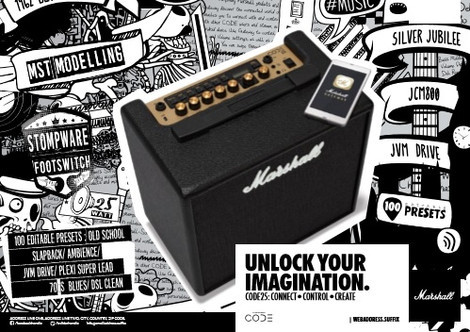

皆さん、コレがMarshallの三段積みですよ~。「アンプ・ヘッド+上のキャビネット+下のキャビネット」、上から1、2、3で「三段積み」ね。

最近、この数え方も不確かなミュージシャンや機材屋さんのスタッフが出てきたからね。「ロックは遠くになりにけり」…なんて言っちゃいられない!スタックもがんばらないと!

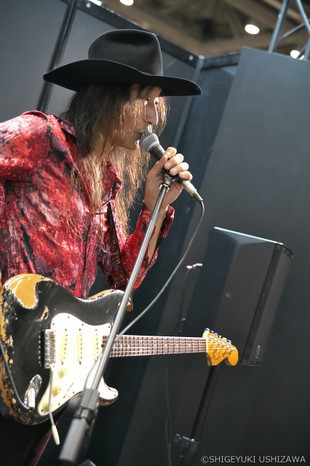

Marshallのヘッドホンを試しに見えた若いお客さんとスタッフの会話を少しの間そばで聞かせて頂いた。

Marshallのヘッドホンを試しに見えた若いお客さんとスタッフの会話を少しの間そばで聞かせて頂いた。

そして、スタッフの商品説明の間隙を縫ってつい口をはさんでしまった。

「お客さん、やっぱりギターをやっていらっしゃるんですか?」

「あ、イエ、特に…」

「アレ?それじゃまたどうしてMarshallのヘッドホンにご興味を?」

「あ、イエ、普通に…」

「ロゴがカッコいいとか?」

「あ、イエ、何となく…」

「ん~、あの~、もしかしてMarshallってブランドってご存知ないとか…」

「あ、イエ、普通に知らないッス」

「じゃ、今初めて知ったとか?」

「あ、イエ、普通にそうです」

「ありがとうございます!」…ま、ココは「普通じゃないですよ!」なんて言いたいところだけど、若い人は仕方ないね…。

逆にMarshallというブランドを知らないのにこのスクリプト・ロゴを見て興味を持ってくれるなんてうれしいね!

何かMarshallというブランドの時代を超えた底知れぬパワーを感じるよ。

初めてMarshallというものを知ってから40年以上経つけど、我ながら今でもカッコいいと思うもんな~。

展示の主役は当然ヘッドホンたち。

展示の主役は当然ヘッドホンたち。

それに人気のBluetoothスピーカーたち。

それに人気のBluetoothスピーカーたち。

最近、あるギタリストにこの写真のKILBURNをお買い上げ頂いた。

どうやってお使いなのか伺ったところ、Bluethoothを利用してパソコンから電波(でいいの?)を飛ばしてパソコンのない部屋で音楽を楽しんでいらっしゃるとか…なるほど。

音もルックスも最高!と大変よろこんで頂いている。

スピーカーは人気も高いため軽量級のKILBURNからヘヴィ級のWOBURNまで展示されていた。

スピーカーは人気も高いため軽量級のKILBURNからヘヴィ級のWOBURNまで展示されていた。

Marshall HEADPHONESの輸入販売代理店NAVYSさんではこんなヘッドホンも取り扱っている。

Marshall HEADPHONESの輸入販売代理店NAVYSさんではこんなヘッドホンも取り扱っている。

カラフル~!

以前はこういうモノは「黒」と相場がキマっていたんだけどね~。

もうちょっとポタフェスを味わってみましょうか?

もうちょっとポタフェスを味わってみましょうか?

ちなみに入場料はロハです。

ヘッドホン関連のアイテム以外で異彩を放っていたのがコレ。

ヘッドホン関連のアイテム以外で異彩を放っていたのがコレ。

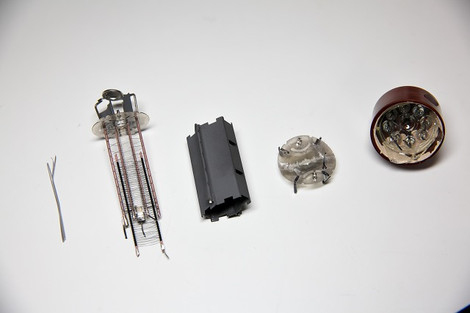

6L6GCを使って組み立てるオーディオ・アンプ・キット。私がEL34だの5881だのKT66だのECC83の名前を出したら係りの人がビックリしてた。

いつかは真空管のアンプにデカいスピーカーでゆったりを音楽を楽しみたいものだ。

早速挑戦してみようかとも思ったが、ハンダゴテを使えない人は作れないというので諦めた。

私、イモハンダの王者ですので。

会場の入り口にはこんなアトラクションンも。

会場の入り口にはこんなアトラクションンも。

人気アニメの「ラブライブ!」のアトラクション。

よく知ってるでしょう?

よく知ってるでしょう?

何とならば主人公、高坂穂乃果の声を演じているのは新田恵海ちゃん。

その恵海ちゃんのコンサートを二度ほどMarshall Bogでレポートしてるんだよ。

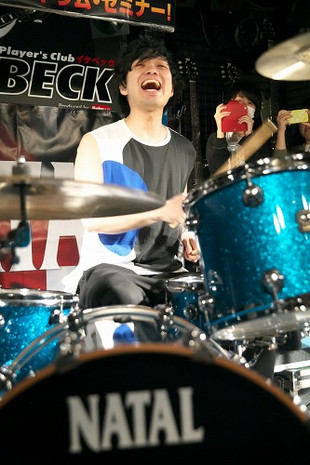

なぜなら、恵海ちゃんのバンドのドラマー、ショボンちゃんはNATALプレイヤーだからなのだ!

なぜなら、恵海ちゃんのバンドのドラマー、ショボンちゃんはNATALプレイヤーだからなのだ!

こんなモノも。

こんなモノも。

コレは我々世代ではカートリッジ・メーカーでおなじみのオルトフォン社製。

やっぱりイヤホンなんかを製造して世の荒波を乗り切っているようだ。

以上でポタフェス終わり。

以上でポタフェス終わり。

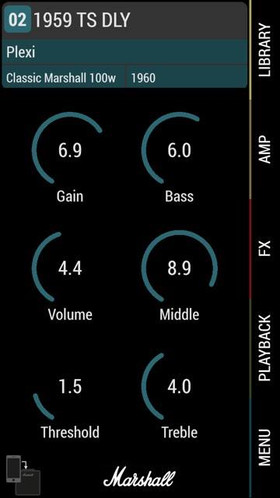

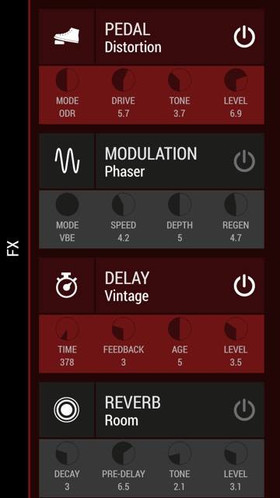

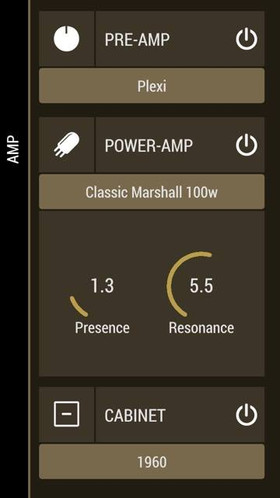

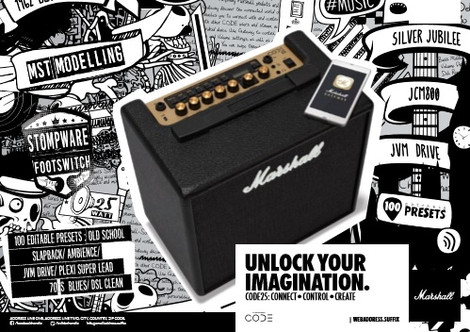

さて、この度、Marshall HEADHONESのBuetoothヘッドホンがいよいよ日本に上陸するそうだ。

もうヘッドホンもすっかりワイアレスの時代なのね。

MAJOR IIはブラック、ブラウン、ホワイトの3タイプが用意されるそうだ。

Marshall HEADPHONESの詳しい情報はコチラ⇒NAVYS公式ウェブサイト

Marshall HEADPHONESの詳しい情報はコチラ⇒NAVYS公式ウェブサイト

今日はこの後もう少しMarshall HEADPHONES商品をご紹介させて頂きますよ。

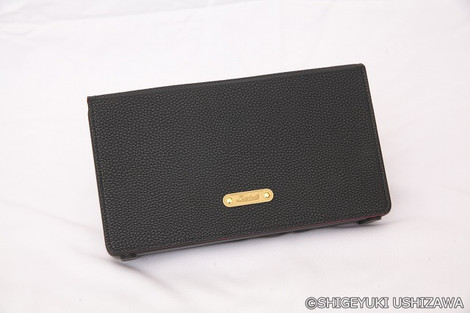

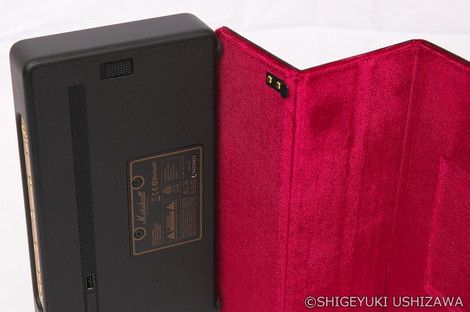

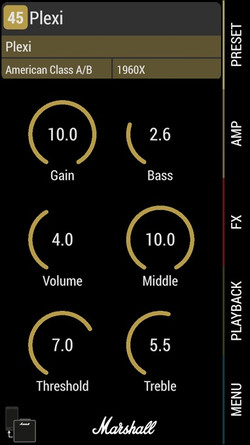

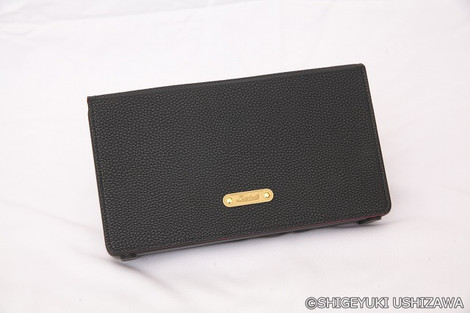

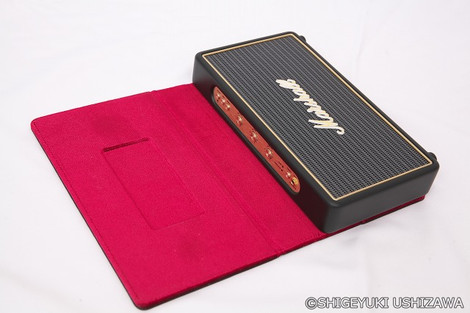

ナ~ンだ、コレ?

表には1959や1960Xに使用されているレヴァント・カバリングにゴールドのMarshallエンブレム。

表には1959や1960Xに使用されているレヴァント・カバリングにゴールドのMarshallエンブレム。

ペロリンと開けると麻雀牌のケース!

ペロリンと開けると麻雀牌のケース!

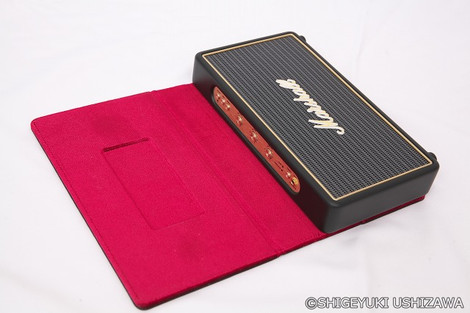

じゃなくて充電式BluetoothスピーカーのSTOCKWELL。

要するに今、STOCKWELLのケースを紹介している。

要するに今、STOCKWELLのケースを紹介している。

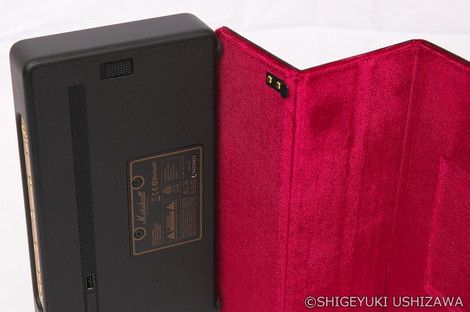

Marshallロゴをギューギュー押し付けないようにフタの裏側がへっこんでいる…という気の配りよう!

ケースにはツメは二個付いていて…

ケースにはツメは二個付いていて…

STOCKWELLの背面の凹みにそのツメを入れる。

STOCKWELLの背面の凹みにそのツメを入れる。

ツメが付いている板の中には磁石が仕込んであって、ペロンとケースがSTOCKWELLにくっつくようになっている。

この「ペロン」が気持ちいい。

そして、フタをたたむとこの通り…STOCKWELLのスタンドになるというワケ。

そして、フタをたたむとこの通り…STOCKWELLのスタンドになるというワケ。

こんな感じね。

こんな感じね。

しっかり立ってる。

しっかり立ってる。

…というのもコレ。

…というのもコレ。

最初に紹介した金のMarshallエンブレム。

SROCKWELL本体がこのエンブレムにひっかかってズルと滑らないようになっているのさ。

SROCKWELL本体がこのエンブレムにひっかかってズルと滑らないようになっているのさ。

Marshall GALAの時もチョイとした小芝居つきで紹介したけど、もうね、私、このSTOCKWELL大好きなの。

Marshall GALAの時もチョイとした小芝居つきで紹介したけど、もうね、私、このSTOCKWELL大好きなの。

見た目よりズッシリくる。それがまた高級感を醸し出していていいんだな~。

このケースに収めてからというものますます好きになった。

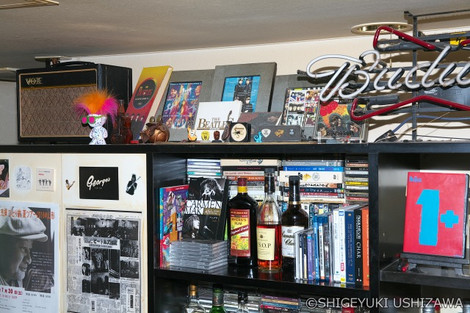

昔、何かのテレビCMに「好きなものに囲まれて生活するよろこび」なんてキャッチがあったような気がするんだけど、STOCKWELLに加えてまた「好きなもの」が!

昔、何かのテレビCMに「好きなものに囲まれて生活するよろこび」なんてキャッチがあったような気がするんだけど、STOCKWELLに加えてまた「好きなもの」が!

上でチョコっと触れたBluetoothスピーカーの最大機種、「WOBURN」。

上でチョコっと触れたBluetoothスピーカーの最大機種、「WOBURN」。

MS-2と比べるとこんな大きさだよ。

いつかも書いたけどWOBURNはMarshallの工場があるBletchleyの隣の町の名前。

いつかも書いたけどWOBURNはMarshallの工場があるBletchleyの隣の町の名前。

Marshall HEADPHONESの商品にはその肝心のBletchleyという名前を冠した商品がない。

不思議に思って社長に尋ねたところ、「’ブレッチリー’という言葉はアメリカ人には発音しにくいんだ」ということだった。

そうかナァ。

しからばこの「WOBURN」はどう発音するか…なんか「WOBURN」って、字面からするとすごく親近感が湧かない感じがするんですけど。

この「WOBOURN」…「ウォバーン」ではなく、「ウォウバーン」という風に発音する。

アメリカ人は「バーン」のところで思いっきり舌を巻いても大丈夫だ。

まずはこのルックス!

いいナァ、タマりまへんナァ。

1962や1969TVなどに使用されているECフレット。

1962や1969TVなどに使用されているECフレット。

そしてスモール・ゴールドのロゴ。

ヘリにはチャンとゴールド・パイピングが施されていてビンテージ・テイスト満点!

ヘリにはチャンとゴールド・パイピングが施されていてビンテージ・テイスト満点!

底を見るとカバリングを合わせた個所が…。

底を見るとカバリングを合わせた個所が…。

コレもさ、工場のカバリングの作業を見ているようでいいんだよね。

あ、こお製品はBletchleyで作っているワケではないんだけどね。

工場はこんな感じ。

工場はこんな感じ。

いまだに100%手作業でひとつひとつ丁寧にカバリングをキャビネットの貼り付けている。

いまだに100%手作業でひとつひとつ丁寧にカバリングをキャビネットの貼り付けている。

道具はカッターとハサミと「ボーン」と呼ばれる細かいところにカバリングを定着させる小さな棒状の道具だけだ。

Marshallの工場には様々な工程があり、不器用な私にはそのどれもが不得意なのは請け合いだが、このカバリングの工程だけは絶対に無理だな。

できるのはみんなのコーヒーを淹れるぐらいか?イヤ、あれもブラックだの、砂糖だけだの、スペックが全員違うので大変だ。

上から見るとこんな感じ。

上から見るとこんな感じ。

ひとつだけリクエストをさせてもらえば、上面にストラップが欲しいな。

大きさからしてMarshallの小型コンボみたいなので、移動する時、無意識のうちについストラップを探してしまう。

「あ、そうか、ないんだった!」となる。

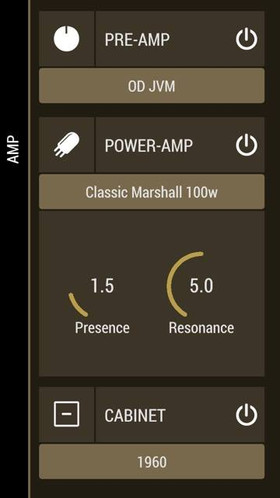

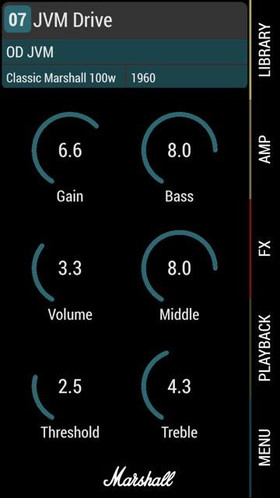

コントロールはボリューム、トレブル、ベースと入力をチョイスするスイッチとBluetoothのペアリング・ボタンだけ。

ノブはゴールド・トップのブラック・ボディ。

ピン・スイッチにしたところがまた泣かせるじゃん?

さらにコントロール・パネルはアルミ削り出し。「プレキシじゃないの?」なんて言いなさんな。

入力の方法は4通り。

入力の方法は4通り。

Bluetooth、オプティカル、それにアナログのInpurtがふたつ。

コントロールの表示に使われているフォントが本物のアンプみたいでグッとくる。

ま、本家のギター・アンプみたいというのも当然だよね。アンプからアンプを作ってるんだもん。冷蔵庫とはワケが違う。

背面の様子。

背面の様子。

上部についている穴は持ち運びのためものではなくて、豊かな低音を実現するためのダクトだ。

「バスレフ式」っていうヤツ。

OPTICALとInput2のRCA端子はコチラに搭載されている。

OPTICALとInput2のRCA端子はコチラに搭載されている。

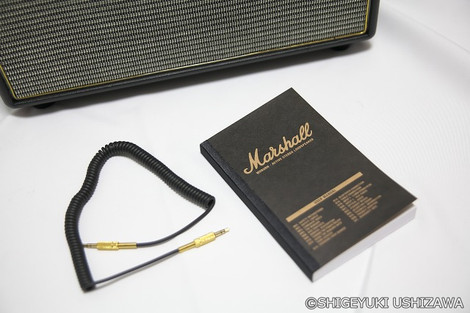

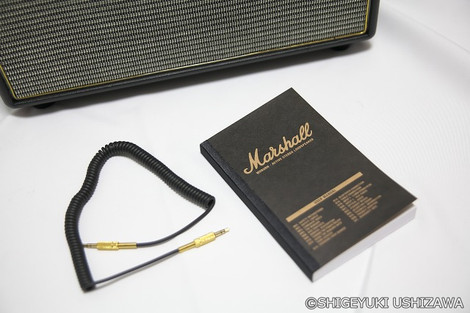

付属品は電源ケーブルの他に、ミニプラグのカールコード(!)と分厚い取り扱い説明書。

付属品は電源ケーブルの他に、ミニプラグのカールコード(!)と分厚い取り扱い説明書。

取説は何も使用法が難しいから分厚いワケでは決してない。英語、フランス語、ドイツ語等ユニバーサルな仕様になっているから。

Marshallのアンプの取説も同様なのだが、こういうものに中国語のページが割かれるようになってから久しい。

このようなチョットしたことで世界情勢が変わっていることを実感する。日本語のページがなくならないことを祈るわ。

こういう袋に入れられてくるのもうれしいところ。

こういう袋に入れられてくるのもうれしいところ。

さて、せっかくの機会なのでWOBURNを使って少し試聴会をやってみよう。

さて、せっかくの機会なのでWOBURNを使って少し試聴会をやってみよう。

試聴会といっても勝手に選んだCDをWOBURNで鳴らしてどんな印象かを記しただけなんだけどね。

試聴に当たっては、一時代を作ったオーディオの老舗ブランドに敬意を表してmarantzのCDコンソールを使用し、WOBURNのInput2に接続した。

WOBURNには1インチのドーム・ツィーターと5と1/4インチのウーファーが2台ずつ搭載されている。

最大出力は80Wなので家で使う分にはボリュームは1か1以下で十分。こんなところもまるで1959みたいだ。

でも、1959と決定的に違うのはボリュームを5以上にしても当然歪まない。もっともそれだけ大きくするなんてことはほとんどないであろう。

とにかくラウドだ。

で、私もウサギの小屋のようなところで使っているのでボリュームはほとんど1。トレブルもベースも中点の5にセットした。

★Are You Experienced / Jimi Hendrix Experienceから「Manic Depression」

ん~、WOBURNで初めて聴いたけど、なんかね~、感無量なんだな~。

WOBURNを目の前に置いて聴いているでしょ。するとイヤでもMarshallのロゴとECフレットが目に入ってくる。

で、そこからJimiの音楽が流れ出てくるのがすごく感動的なんだな~。

むしろ音質とかよりもそちらのほうに意識が硬いてしまう。

ま、音としてはこのトリオのワイルドさが実にうまく表現されているとでも言おうか…。

Noel Reddingのベースってこんなにふくよかだったのね?

★Live in Japan / Deep Purpleから「Highway Star」

Marshallつながりのライブ盤を選んでみた。

ま、「Highway Star」といえばアンコールのジャム・セッションで「Burn」と並んでもっとも選んで欲しくない曲だが、久しぶりに本物を聴くと…カッコいいな~。

こういうロックで育った我々は幸せだ。

うん、コレはIan Gillanの歌がチョット引っ込んで聞こえる。

例えて言うと、ステージ・フロントではなくて、4人に囲まれて歌っている感じ。

そのかわりIan Paiceのバスドラがアホほどカッコいい!

さすがに左右のスピーカーがくっついているので、ステレオ装置で聴いた時のようなパノラマ感は希薄だが、ものすごく状態の良いモノラル録音盤を聴いたような印象を受ける。

チョット脱線。

チョット脱線。

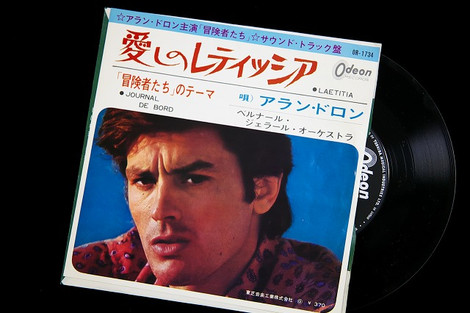

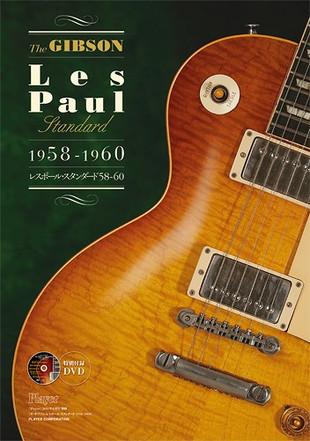

コレはご存知の通り輸入盤の『Made in Japan』。

写真はロンドンのフィンズベリー・パークにあるRainbow Theatreで撮られたもの。

この写真の中でIan Gillanが叩いているコンガはNATAL製だ。

しからば、試聴盤の候補に入れていなかったんだけど、純のモノラル録音盤をかけてみよう。

★With the Beatles / With the Beatlesから「Till There was You」

ウワ!今度はPaulがグッと前に出てきた!

全体がバキッとまとまっているけど、ひとつひとつの音が実にクリアだ。

何かでこの曲のことをビートルズの作品と紹介しているを見かけたことがあるが、それは誤り。

これは『Music Man』というブロードウェイ・ミュージカルの挿入歌だ。

でも、Paulが作曲したといわれても全く疑いようのないようなハマりようだよね。だから、常々私は「Paulはティン・パン・アレイの作曲家に本当にあこがれていたんだナァ」と思うのだ。

さもなければ「When I'm Sixty Four」とか「Honey Pie」とか、後の「You gave me the Answer」なんて曲作らないよね。

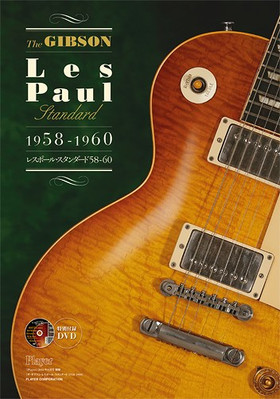

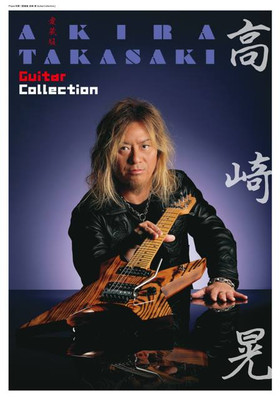

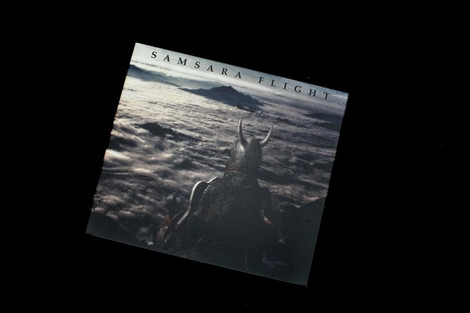

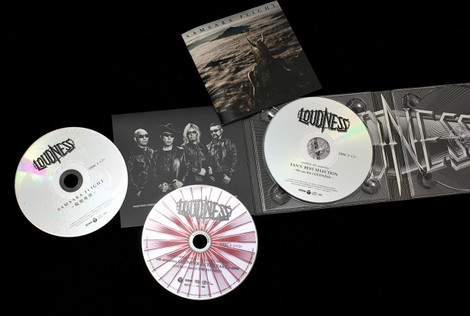

★Samsara Flight / LOUDNESSから「Loudness(Disc1)」

ヘビメタいってみよう!

文句なしに気持ちいい!

ついボリュームを上げたくなってしまいますな。

世界がうらやむ高崎トーンもナマナマしく再現されているし、リズム隊の迫力たるや文句のつけようがない。

その手前にヌッと二井原さんが現れて絶唱してくれる。

最新の音響テクノロジーの利点をうまく活かされていると思う。

★One Size Fits All / Frank Zappaから「Inca Roads」

生涯の愛聴盤から一枚。「20bit 24k Gold」とかいう金色の盤の仕様。

今度はChester Thompsonのドラムが引っ込んだ。何か別室で叩いているような…。

その代わりBruce Fowlerのベースがスゴイな~。コレ出すぎなんじゃないの?

銀色の普通の盤に変えてみたらそうでもなくなったわ。

ま、知った風なことを書けば、こうしたコンパクトな音響装置というものは低音の出方を重視するので、マスタリングでベースを強調するような手の加え方がされていると効果がてきめんに出すぎちゃうことがあるのではないかしら。

ジャズを聴いてみよう。

★Kind of Blue / Miles Davisから「So What」

何にしようかメッチャ悩んだけど、猛烈に普遍性が高いことからこの誉れ高き入門盤をまず選んでみた。

コレはいいわ~。

Paul ChambersのベースとJimmy Cobbのシンバル・レガートが気持ちいいことこの上なし。

そこへのっかってくるMiles、Coltrane、Cannonball、Evansらのソロの音色のクリアなこと!

それにしてもスゴイ演奏だな。もうこれまで何回聴いたかわからないけどいまだに緊張感に満ち溢れている。真剣に聴いてあげないと怒られそうだ。

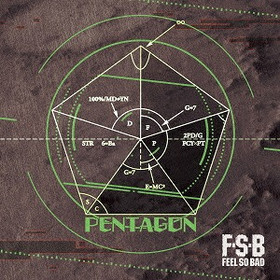

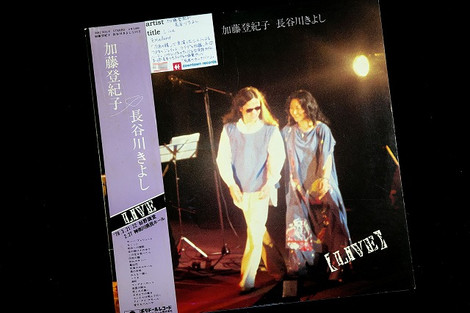

★From Toshiko with Love / Toshi Akiyoshi=Lew Tabackin Big Bandから「let the Tape Roll」

★From Toshiko with Love / Toshi Akiyoshi=Lew Tabackin Big Bandから「let the Tape Roll」

ビッグ・バンドから一枚聴いてみよう。

まるでジャズの「Highway Star」のようなブルース。

冒頭のLew Tabackinのテナーの音が図太く鳴っている。

アンサンブルでは音がゴチャゴチャになっちゃうかと思っていたけど割合そうでもなく、各パートがそれぞれカッキリと聴こえてくるわ。

やっぱりここでもベースとドラムのコンビネーションが素晴らしいな~。

サックス・ソリではバリトンがよく聴こえてくるナァ、こんなだったかしらん?

★Jurassic Classics / James Carterから「oleo」

新しい録音から一枚聴いてみよう…といっても1995年の作品。

このアルバムはブレーキの壊れた大型トラックが暴走しているような乱暴な演奏が魅力なんだけど、ベースの音が弱すぎて爽快感が完全に失われてしまっている。

コレは大きなステレオで聴いたほうがゼンゼンいい。

イヤホンなどで聴くことを想定して低音をリッチに録音するんじゃないのか?

よくわからなくなって来たゾ。

今度はクラシック…

★ハチャトゥリアン / ヴァイオリン協奏曲から「第一楽章」

「20世紀に作られたヴァイオリン協奏曲の中で一番カッコいい」といわれているだけあって、何人かのギタリストにおススメしたところ好評だった。

何しろこの曲を聴かずして死ぬのはモッタイないとまで書いている音楽評論家もいるぐらい。

実際、メッチャかっこよくて大好き。

で、それを聴いてみると…ダメだ!

イツァーク・パールマンの弾くヴァイオリンは何ら問題ないんだけど、オーケストラがゼンゼンだめ。小型ラジオのクラシック音楽の放送を聴いているようだ。

実は、この他にもクラシックのCDを鳴らしてみたんだけど、どうもWOBURNにはクラシックは向かないようだ。Marshallだからな。

でも、この曲はホントおススメですよ。他の人の演奏も聴いてみたけど、このパールマン盤の方がゼンゼンよかった。

今、また聴いているんだけど、どうしても聴き入ってしまう!

最後は民族音楽。

それこそ限りなく種類があるので、どうしようかと思ったが、一時夢中になったパキスタンのスーフィー歌謡、カッワーリーを選んでみた。

★法悦のカッワーリー[I] / ヌスラット・ファテ・アリ・ハーンから「ナミー・ダーナム(たどり着いた場所はどこなのか)」

ま、コレはゼンゼン普通だった。

あの壺みたいなヤツの「プォ」という音がチョット目立って聞こえるぐらいか?

こうしたアコースティック・ミュージックはごく素直に再生するということだろう。

…と、色々聴いてみたけど、音的には低音がふくよかですごく好みのタイプということが言えるのね。

やっぱりロック系の音楽にマッチしていると言えようが、ジャズもすごくイケる。

それで、新たに気がついたのは、WOBURNを置く場所によって聴こえ方が結構変わってくるということ。

上に書いたように、WOBURNには低音を吐き出すダクトが背面についているので、壁の近くに置いた時と離して置いた時では低音の聴こえ方が異なるのだ。

コレはまさにコンボ・アンプと同じことだよね。

そのあたりにMarshallからのアドバイスがあったのかどうかは不明だが、色々と試してみるとおもしろいと思う。

何しろこういう自分のお気に入りのものが生活の中にあるっていうのはうれしいね。

Marshallが提唱する「Lifestyle」ってのがよく理解できる。

(一部敬称略 2016年12月18日 ベルサール秋葉原にて撮影)

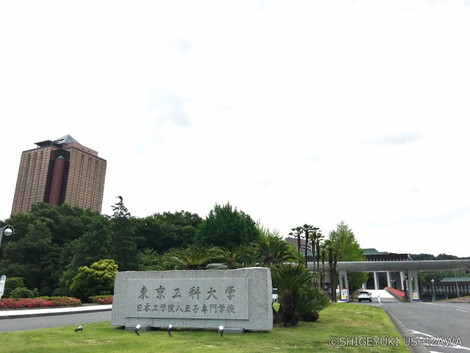

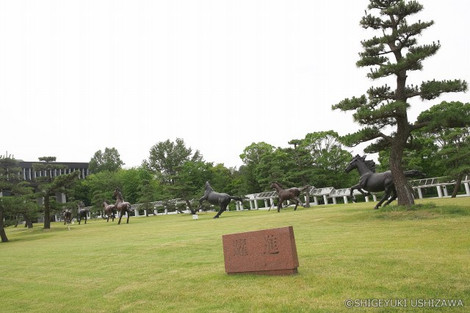

何たるゴージャスなキャンパス!

何たるゴージャスなキャンパス! 「FOODS FUU」というフード・コート!

「FOODS FUU」というフード・コート! 構内は緑も豊富!

構内は緑も豊富! 八王子の山を切り開いて造ったとだけあって、市街地から距離はあるが、たくさんのバスで常時送迎しているので安心。

八王子の山を切り開いて造ったとだけあって、市街地から距離はあるが、たくさんのバスで常時送迎しているので安心。 「朝の調べ」という彫像が出迎えてくれる。

「朝の調べ」という彫像が出迎えてくれる。 コレがまたスゴイ。

コレがまたスゴイ。 設備&防音完備のきれいなスタジオがズラリ!

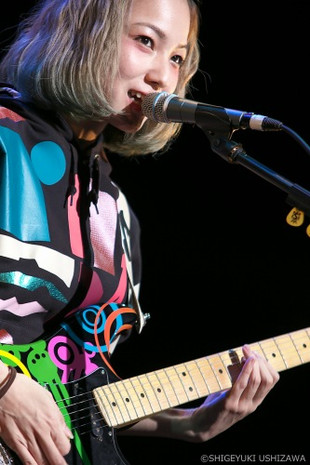

設備&防音完備のきれいなスタジオがズラリ! 別のスタジオでは…お~、竜(りょう)さん!

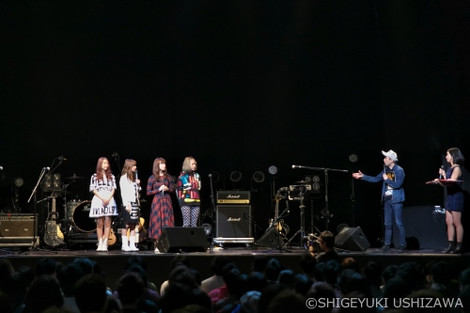

別のスタジオでは…お~、竜(りょう)さん! NATALのクリニックの会場はココ。

NATALのクリニックの会場はココ。 はじまり、はじまり~!

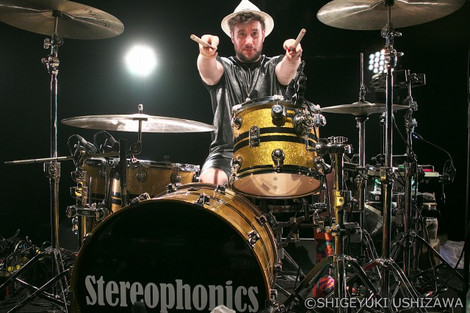

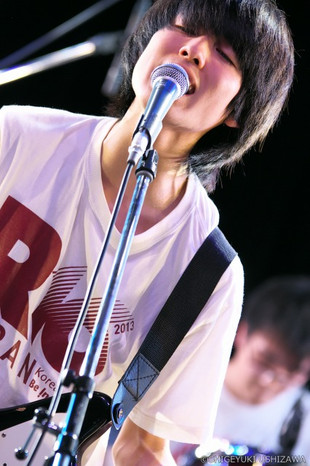

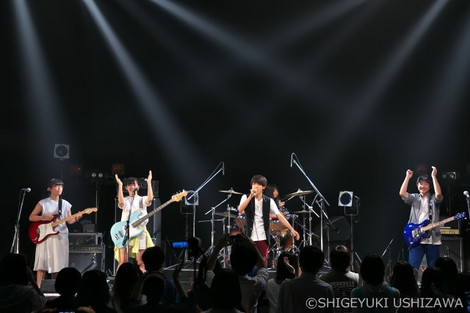

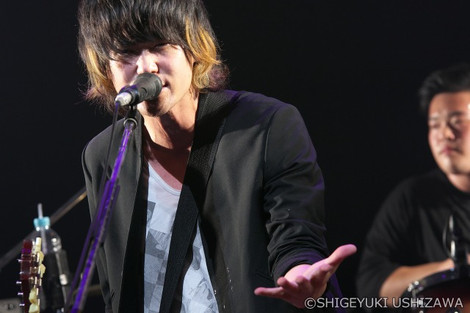

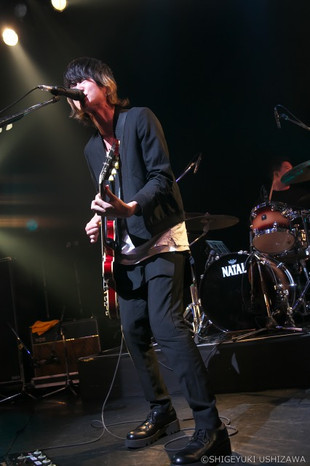

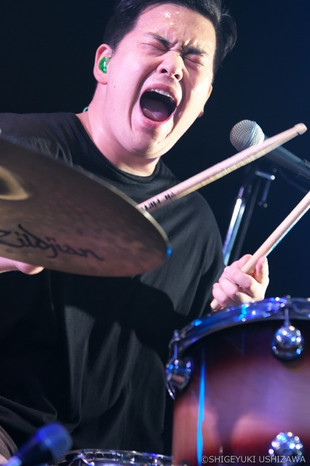

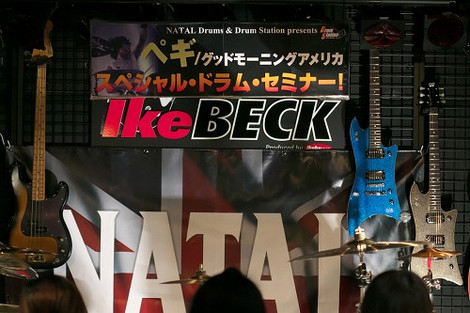

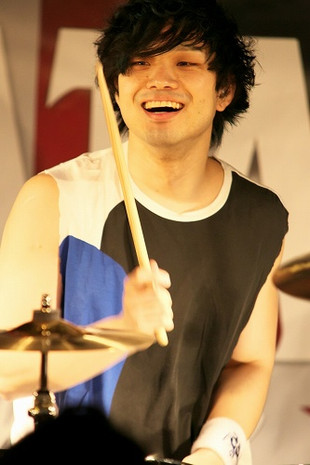

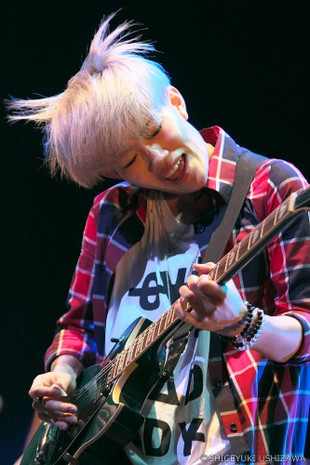

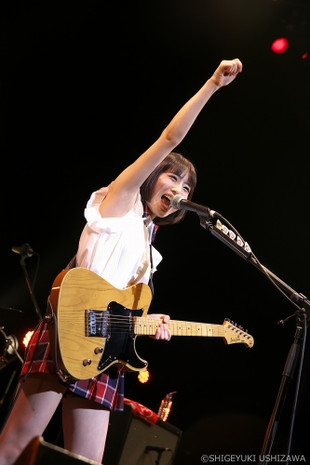

はじまり、はじまり~! まずは景気づけにバッキングトラックに合わせたペギちゃんの模範演奏。

まずは景気づけにバッキングトラックに合わせたペギちゃんの模範演奏。 24"のバスドラが大迫力!

24"のバスドラが大迫力! いつもグッドモーニングアメリカの演奏で見聞きしてはいるものの、こうして単独でペギちゃんのドラミングを聴いていると、その良さが明確に伝わってくる。

いつもグッドモーニングアメリカの演奏で見聞きしてはいるものの、こうして単独でペギちゃんのドラミングを聴いていると、その良さが明確に伝わってくる。 またこのスネアがアホほど強力だ。

またこのスネアがアホほど強力だ。 時と場所を選ばない相変わらずの大熱演で未来の生徒さん(=未来のNATALドラマーさん)たちの目はテンだ!

時と場所を選ばない相変わらずの大熱演で未来の生徒さん(=未来のNATALドラマーさん)たちの目はテンだ! ペギちゃんの好リードでトークのコーナーも順調に進む。

ペギちゃんの好リードでトークのコーナーも順調に進む。 楽器の種類を問わずクリニックでは必ず出て来る「練習方法」についてコチラも実演を交えて詳しく説明。

楽器の種類を問わずクリニックでは必ず出て来る「練習方法」についてコチラも実演を交えて詳しく説明。 そして、ペギちゃんの呼びかけで受講者に皆さんにNATAL体験をしてもらった。

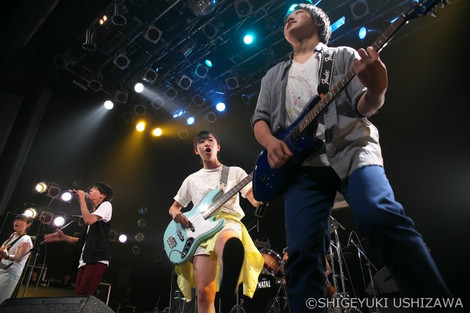

そして、ペギちゃんの呼びかけで受講者に皆さんにNATAL体験をしてもらった。 まったくの未経験で入学される生徒さんもいなくはないが、やはり経験者が多いということで、もう皆さんドシャメシャと思う存分試して頂いた。

まったくの未経験で入学される生徒さんもいなくはないが、やはり経験者が多いということで、もう皆さんドシャメシャと思う存分試して頂いた。 最近は本当にスゴイ女性ドラマーが多いからね~。

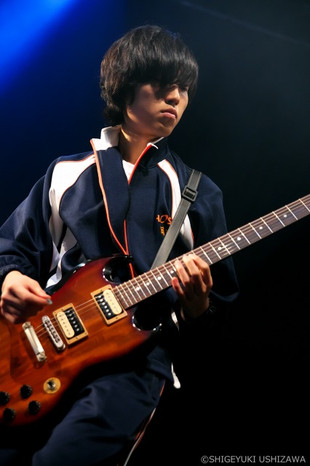

最近は本当にスゴイ女性ドラマーが多いからね~。 彼はペギちゃんのリクエストでご登場頂いた。

彼はペギちゃんのリクエストでご登場頂いた。 そして、よせばいいのに、私も調子に乗ってコーナーを頂戴して少ししゃべらせて頂いた。

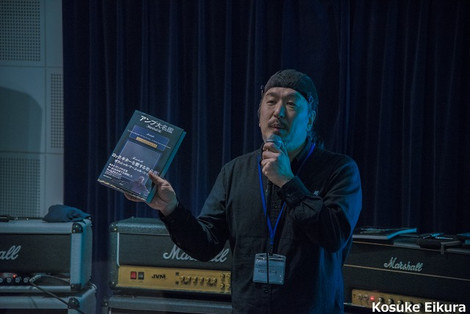

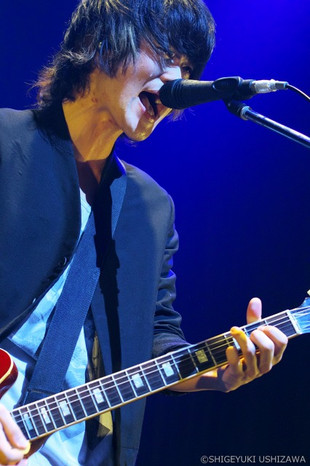

そして、よせばいいのに、私も調子に乗ってコーナーを頂戴して少ししゃべらせて頂いた。 ペギちゃんはいつも心からドラムをプレイすることを楽しんでいるように見えるね~!

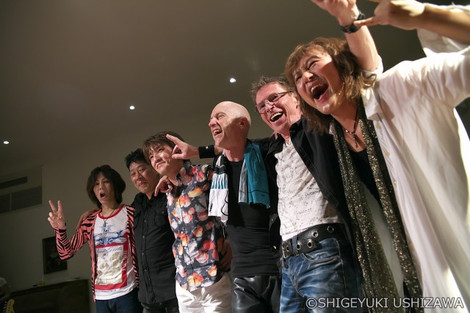

ペギちゃんはいつも心からドラムをプレイすることを楽しんでいるように見えるね~! 最後に記念撮影。

最後に記念撮影。 ハイ、お疲れさまでした~!

ハイ、お疲れさまでした~! 日本工学院の詳しい情報はコチラ⇒日本工学院公式ウェブサイト

日本工学院の詳しい情報はコチラ⇒日本工学院公式ウェブサイト