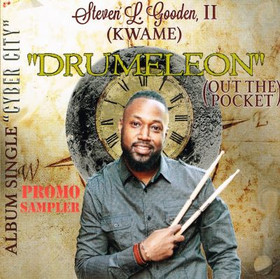

お、今日は「Friday the 13th」ですな?

しからば、朝からセロニアス・モンクを聴くことにしよう。

今日は、前回の開催時にもレポートしたポータブル・オーディオの展示会、『ポタフェス』のレポート。

コレが本体なんだけど、出て来るのはズ~ット後のこと。

その前に…ハイ、出ました「私の~」シリーズ。

イヤですね~、長くて、ツマらなくて…。

そんなジジイの取るに足らない思い出話などまっぴらゴメン!という方は、どうぞツラ~っと飛ばしてくださいね。

どうせ十にひとつもタメになることなんて書いちゃいないんだから。

今回はポタフェスが開催される秋葉原の思い出をやります。

同時代に当該のエリアをブラブラしてた人には「なつかしい!」なんて場面もあるかも?

ではさっそく…。

「アキバ」は「アキバ」でも、いきなり秋葉原ではないところからスタートするよ。

下は日本で初めて報道規制が導入されたことで知られる、1963年に発生した凶悪な営利誘拐事件、いわゆる「吉展ちゃん事件」の犠牲者である、当時4歳だった吉展ちゃんが連れ去られた「入谷南公園」のすぐそばにある神社。

「秋葉神社」という。

秋葉原ってなんで「秋葉原」っていうのかを知ってる?

私は知らなかったんだけど、知って結構驚いたんよ。

もちろんこの秋葉神社が関係している。

江戸時代、「火事とケンカは江戸の華」と言ったぐらい昔の東京には火事が多く、明治に入ってもその様相は変わらなかった。

江戸時代、「火事とケンカは江戸の華」と言ったぐらい昔の東京には火事が多く、明治に入ってもその様相は変わらなかった。

ケンカぐらいならいいけど、火事は困るじゃんね。

で、火事に苦しむ庶民のことを案じて、明治初期に時の天皇のお母さんである英照皇太后のご発案で、今の秋葉原に神社を建立した。

火事が起こらないように願った神社だったので、そもそもはそれを「鎮火社」と呼んだらしい。

一方、浜松にある「秋葉山」の山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の宗派に「秋葉権現」というのがある。

秋葉権現は火防の神様と知られることより、人々はその秋葉原の「鎮火社」のことを勝手に「秋葉さま」とか「秋葉さん」と呼ぶようになった。

実際は秋葉権現とは何の関わりもないのに…だ。

それがいつのまにか「秋葉社」と呼ばれるようになり、その周辺の火除地(「広小路」ってヤツね)を「『秋葉』がある『原』っぱ」ということで「秋葉原」と呼ぶようになったんだと。

そんなんでいいのかッ?!

AKB48のメンバーはもちろんこのことをご存知だろうナァ。

そして明治21年(1888年)に秋葉原の駅ができることになり、オリジナルの秋葉神社は境内地を払い下げて、現在の場所に引っ越して来たんだとさ。

現在の秋葉原、中央通り。

現在の秋葉原、中央通り。

銀座周辺では「銀座通り」と呼ばれる、新橋から上野を結ぶ日本の「通り」界のスーパー・スターだ。

通りの重要度から言えば、ロンドンならオックスフォード・ストリートかリージェント・ストリート。

ニューヨークならフィフス・アヴェニューだ。

正面は上野広小路。

その中央通り沿いのモダンなビルで「ポタフェス」は開催される。

その中央通り沿いのモダンなビルで「ポタフェス」は開催される。

ココへは後でまた戻ってくるね。

そのモダンなビルのあたりで上野方面を背中にすると、前方に緑色の総武線の鉄橋が見える。

そのモダンなビルのあたりで上野方面を背中にすると、前方に緑色の総武線の鉄橋が見える。

この辺りは世界に冠たる「電気の街」の心臓部と言ってよいだろう。

第二次世界大戦後、神田の須田町(後述)に主に真空管を取り扱う電気部品の闇市が立った。

第二次世界大戦後、神田の須田町(後述)に主に真空管を取り扱う電気部品の闇市が立った。

それが秋葉原に移転し、1949年にGHQが都市のインフラ整備のために「露店撤廃令」を出した際、代替地を提供した。

その提供された土地が秋葉原駅のガード下で、現在も元気に営業している下の写真の「ラジオストアー」や「ラジオセンター」となった。

そして、これが「電気の街」の礎となったのだそうだ。

ロンドンにもトッテナム・コートロードという電気街のつもりでいるらしいエリアがあるが、ココに比べたら「屁」のニオイすらしない(失敬!)。

ロンドンにもトッテナム・コートロードという電気街のつもりでいるらしいエリアがあるが、ココに比べたら「屁」のニオイすらしない(失敬!)。

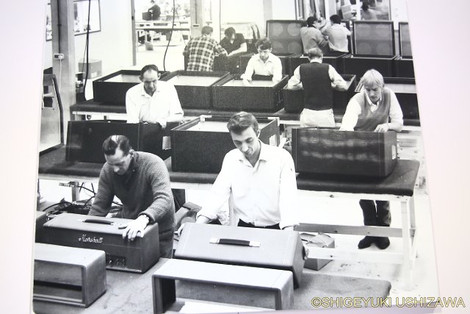

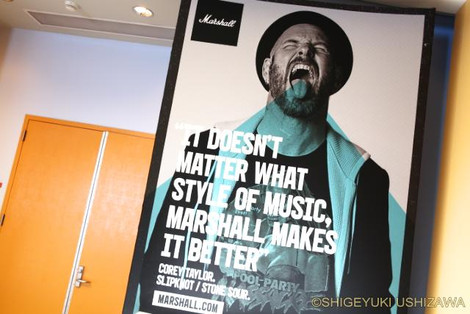

コレはかつて私が勤めていた会社の先輩から聞いた話だが、ジム・マーシャルとともにMarshall Amplificationを興したエンジニアのケン・ブランがかつて来日した際、「アキハバ~ラに行きたい」と言い出し、連れて行ったところ、このラジオ・センターに入り込み、バッグいっぱいの電子部品を買い込んだそうだ。

それから程なくすると、Marshallの歪みエフェクターの名機、「ガヴァナー」が発表された。

イギリスから送られてきたサンプル品の中身を見たところ、そこにはラジオセンターで買ったに違いない「Made in Japan」のパーツがふんだんに使われていたのだそうだ。

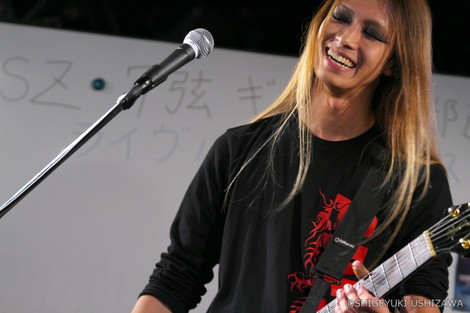

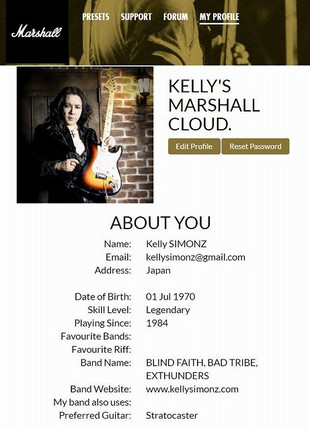

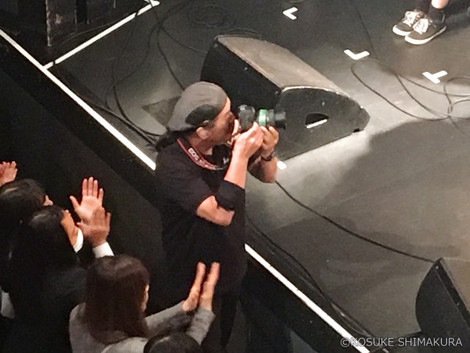

そのケン・ブランと私。

そのケン・ブランと私。

ケンはMarshallの創始者のひとりであるにもかかわらず、今となっては社内の極めて限られた重役や、ごく親しい古い友人しかその動静を知らない。

私もMarshallの仕事をしている以上、何とかして一度お会いできないものかとそのチャンスが来るのを狙っていた。

そのチャンスがジムのお別れの会の時にやって来た。

ジムが私をケンに会わせてくれたのだ。

その時に撮影した1枚がコレ。

完全に舞い上がっている私…だってメッチャうれしかったんだもん!

この時から5年、元気にしていらっしゃるかしら?

え?私が帽子を取ったところを初めてみたって?

だからいつも言ってるじゃん、薄いって!

最近は大規模免税店として外国からの観光客でにぎわっている「LaOX」。

最近は大規模免税店として外国からの観光客でにぎわっている「LaOX」。

ココはかつて「朝日無線」といった。

私が中学生の時分は、「エレキなら朝日無線」といわれていて、私も初めてのギターとアンプは朝日無線さんにお世話になった。

考えてみると、生まれて初めて目にしたMarshallの実物もココでだった。

よく古くからある秋葉原の電気屋さんで「〇〇無線」というのを見かけるが、あの「無線」というのはハムとかの無線ではなくて、「ラジオ」のことなんだって。

「ハム」って言葉も使わなくなったね。

そのほぼ向かいの「TAX FREE 愛客旺」というタレ幕がかかっているビルもかつては朝日無線で、ここの2階にはシンセサイザー・コーナーがあった。

そのほぼ向かいの「TAX FREE 愛客旺」というタレ幕がかかっているビルもかつては朝日無線で、ここの2階にはシンセサイザー・コーナーがあった。

時々イジりに行ったものだが、たいていは操作方法がわからず音が出ることはなかった。

1階のオーディオ売り場には「Lカセット」のデッキなんかが並んでいた時分の話だ。

万世橋の手前を右折する。

万世橋の手前を右折する。

すっかり、カラオケ屋になっちゃったけど、ココは最近まで石丸電気の2号館だった。

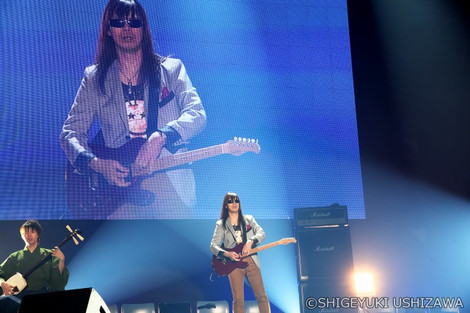

この上の方の階には倉庫を改装したようなチョットしたホールがあって、数年前にポール・ギルバートが来て演奏したんだよ。

かつてはレコードも豊富に取り扱っていて、閉店処分セールの時には結構買わせて頂きました。

そこに残っていたアイテムは普通の人なら見向きもしないようなゲテモノだったけど、私は結構ウハウハでしたわ。

その向かい。

その向かい。

「AKIBAガールズステーション」とあるビル。

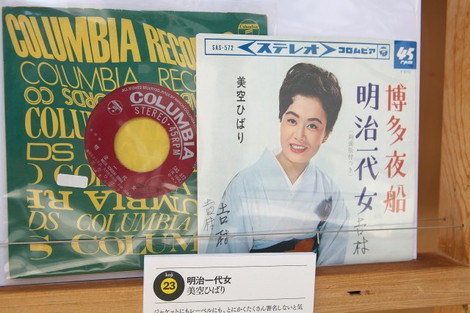

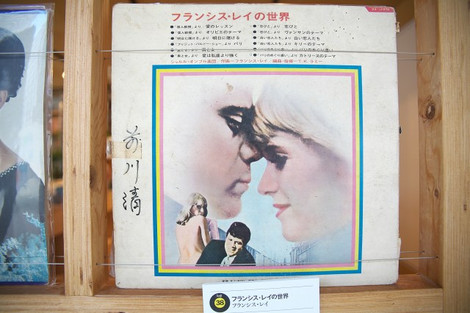

昔は石丸電気3号館「レコードセンター」というレコードの専門店だった。

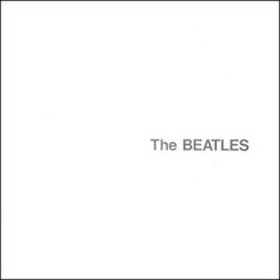

1階から5階まで全部レコード。

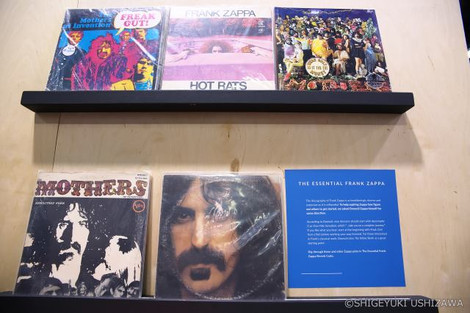

ビートルズから始まって、トッド・ラングレン、フランク・ザッパ…いったいココで何枚買ったかな?

1階が歌謡曲、2階が洋楽、3階がジャズ、4階がシングル盤と国内のロック、5階がクラシックの売り場だった。

繰り返すけど、全部レコードね。

CDなんてモノが姿を現す何年も前の話。

初めてのジャズのレコード、チャーリー・パーカーの『マッセー・ホール』もココで買ったのをよ~く覚えている。

今はアニメのお店になっている。

今はアニメのお店になっている。

先日、アニメの勉強をしようと思い立ち、チョット中に入ってみた。

「アニメ」といってもソレそのものではなくて、声優さんや音楽に関係することを調べに行ったのだ。

もうどれも同じに見えちゃって…不慣れなジジイには何がなんだかサッパリわからない。

ってんで、アラレちゃんみたいなメガネをかけた若い女性店員さんにいくつか質問を投げかけてみた。

すると、「よくぞ、マァ、私に訊いてくださいました~!」という風情で、その説明たるや完全に「立て板に水」。

アニメの暴走機関車!一向に止まる気配がない!マ、私も人のことは言えた義理ではないが…。

コチラも負けずに質問を繰り返すで大いに盛り上がっているところに他のお客さんが現れて講義は終了。

ナニせこっちは何も買わないから。

しかし彼女、実に親切でタメになった。

実はアニメの勉強もあったけど、久しぶりに中に入ってみたくなっっちゃってサ。

実はアニメの勉強もあったけど、久しぶりに中に入ってみたくなっっちゃってサ。

懐かしかったな~。

建物自体の構造は何ら変わっていないんだけど、展示物は似ても似つかないものばかり。

この踊り場のウインドウにはかつて発売されたばかりのレッド・ツェッペリンの『永遠の詩』が飾ってあった。

今は『バチカン奇跡調査官』だ!ナンダそれは?

この踊り場も懐かしい!

この踊り場も懐かしい!

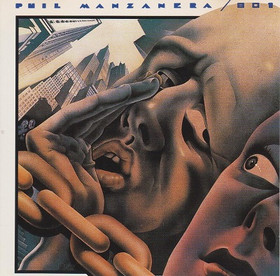

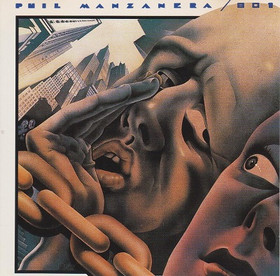

信じられないだろうけど、この踊り場の壁に下の写真のようなフィル・マンザネラの『リッスン・ナウ!』の巨大なジャケット画を飾っていたことがあった。

信じられないだろうけど、この踊り場の壁に下の写真のようなフィル・マンザネラの『リッスン・ナウ!』の巨大なジャケット画を飾っていたことがあった。

いくら大型レコード店でも壁一面を使ってフィル・マンザネラの新譜をプッシュするなんてこと、今では絶対に考えられないでしょ?

スゴイ時代ですよ。

松本孝弘でも布袋寅泰でもなくて、フィル・マンザネラですよ。

ナゼこれを覚えているかというと、ロキシー・ファンだった私は、店員さんにおねだりして、その壁に貼られていた巨大なポスターを使用後にもらったからだ。

もちろんただお願いしてもそんなものをゲットできるワケがない。

そのポスターをくれた店員さんは、そのフロアの主任さんで私の家の近くに住んでいた。

何度もその人からレコードを買っているうちに顔見知りになり、お互いに近くに住んでいることを知ったのだ。

当時は春になるとまだ国鉄のストライキがあった。

学生はすぐに学校が休みになったが、社会人はそうはいかない。

何とかして会社に行かなければならない。

そこで、その店員さんは通勤のために私の自転車を貸して欲しい、とストの前夜にウチを訪ねて来たのだ。

もちろん貸して差し上げた。

そして貸しを作った。

そしてそのポスターをもらった。

イヤ、ポスターだけでなく、その後ずいぶんといろんな販促品でサービスしてもらったな。

こっちはまだ子供だったから、そんなものでもとてもうれしかったものだ。

あの人、考えてみると、今ではもう70歳は軽く超えているだろうな…どうしてるかな?

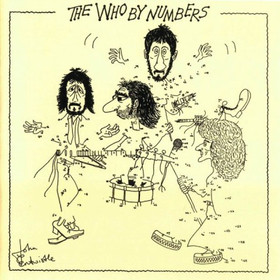

それにしても、やっぱりレコードひとつとっても本当に風情がなくなったよね。

我々の世代は、音を聴いたことがないバンドに出くわして興味を持つと、考えに考えて、想像に想像を重ねて、大枚2,500円を用意して、電車に乗ってこの石丸電気に行って、その聞き覚えのないバンドのレコードを探して、清水の舞台の三倍ぐらい高いところから飛び降りるようにして2,500円を支払って買ったものだ。

もしそれがツマらなかったり、自分の好みでない音楽だったら、2,500円はパァだよ、パァ。

でも、決してそんなムダはしない。

どうするかというと、そのツマらなかったレコードが好きになるまで徹底して聴くのだ。

今でいえば超「ヘビロテ」を組んで、朝から晩まで聴き込んで強引に好きになってしまう。

そうすると不思議なモノで、またそこから他のバンドや音楽への興味が広がって来るんだな。

昨日も東京ではまだ知名度の低いバンドをMarshall Blogで紹介した。

そのバンドに興味を持った人はどうするか…「YouTubeでどんなんかチェックしてみよっと!」

それが自分の好みでなければ…ハイ終わり。

こんなんでCDが売れるワケがないわな。

もっともYouTubeに音源なり動画なりを投稿する方もする方だ…ということなんだけれど、コレも時代の趨勢だから抗えないのもよくわかる。

インターネットの普及でよくなったこともたくさんあるけれど、こと音楽に関しては、上辺は便利になったかもしれないが、音楽の質としては、恐ろしいほどの退化を強いられているのではないだろうか?

コレは演る方だけでなく、聴く方にも言えることなのだ…と最近強く思う。

こんな記事を書いていたら奇跡が起こった!

こんな記事を書いていたら奇跡が起こった!

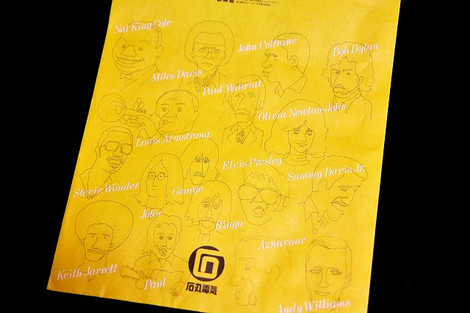

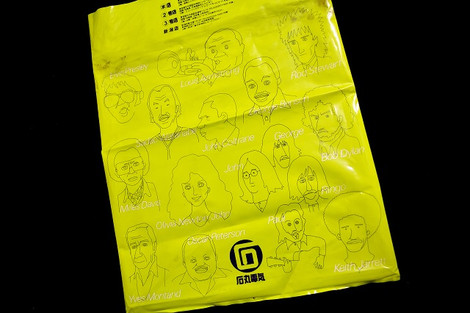

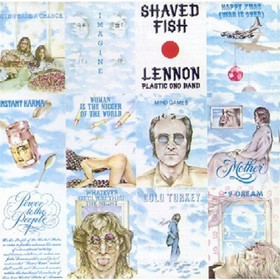

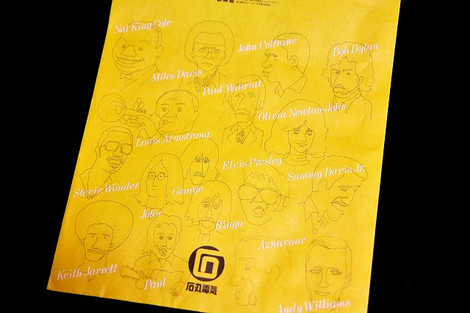

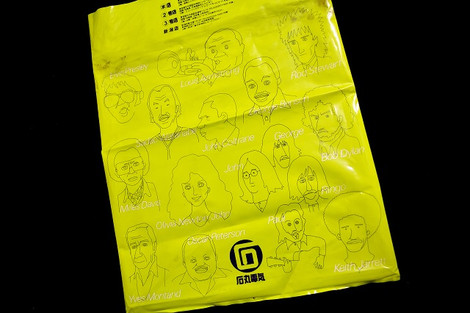

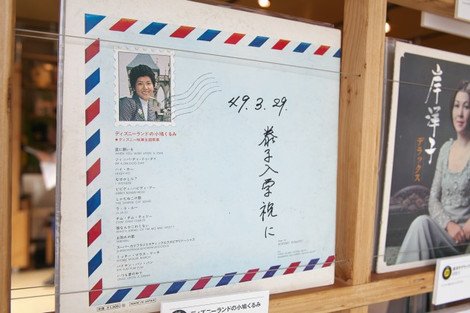

石丸電気で買い物をすると、下のような和田誠が描いた人気アーティストの似顔絵が施された黄色い紙袋にレコードを入れてくれた。

この袋がひとつのステイタスだった。

なつかしいナァ~。

一生懸命石丸電気でレコードを買っていた頃は、モッタイなくてこの紙袋を捨てられず、段ボール箱に入りきらないぐらい保管していた。

でも結局みんなどっかへ行っちゃったな。

今回もこの記事を書くに当たって、「ああ、あの黄色い袋を1枚ぐらい大事に保存しておけばヨカッタな~」と後悔していた。

ところが、先日、普段は寄りつかない近所のリサイクルショップの店頭にエサ箱(レコードを展示する箱)が置いてあることを発見し、なんの気なしに箱の中を見てみると、ナント!この黄色い袋が入っているではないか!

そこでレコードを買って、黄色い袋をオマケにもらおうと思ったのだが、欲しいアイテムが見事に1枚もない。

しかも存外に値段が高かったので、イチかバチか袋だけ頂けないかお願いしてみた。

「ナニかを買ってお願いするのがエチケットだとは思うのですが、あいにく…」と切り出すと、「ああ、どうぞどうぞ!」と快く譲ってくれた。

LP用のビニール製とEP用の紙袋だ。

片面にはジャズとポップスの人気アーティストの似顔絵が載っている。

時代を感じるぜ~!

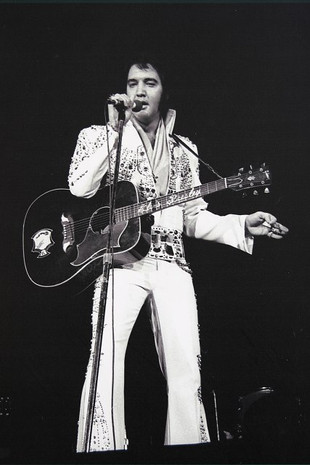

サッチモ、マイルス、コルトレーン、キース…そもそもジャズ・ミュージシャンが多いところからして猛烈なタイムマシーン感覚に襲われる。

ディランやスティーヴィー・ワンダーやエルヴィスやビートルズの面々は別にしても、シャルル・アズナブール、ポール・モーリア、オリヴィア・ニュートン・ジョン、アンディ・ウィリアムスは今なら絶対に載せてもらえないだろうな。

私が記憶している限りでは、この袋は2代目のデザインかな?

この前の時期は人名が水平に入っていて、ビートルズの4人も初期のルックスだったような気がする。

それにしてもいい時代だな~。

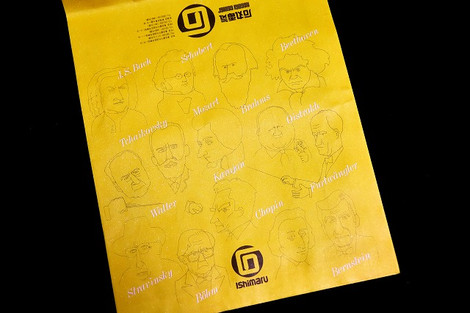

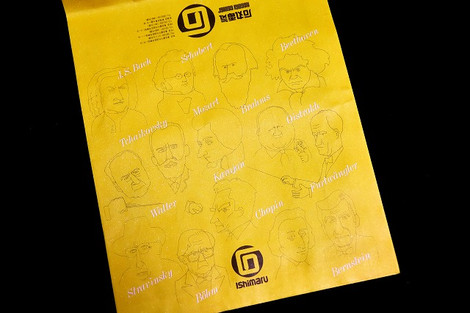

片面はクラシックの方々。

片面はクラシックの方々。

今より盛んだったんだろうね。

ブラームスが丸っきりザ・バンドのガース・ハドソンになってる。

私の頭の中にあるワルターとかオイストラフとかストラヴィンスキーの顔ってこの袋の絵の顔なんだよね。

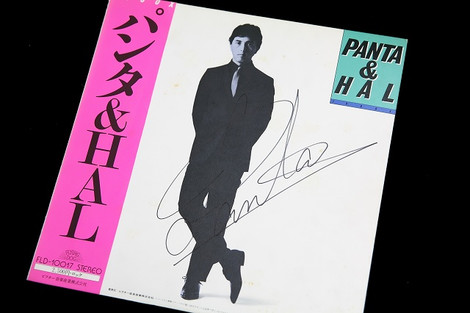

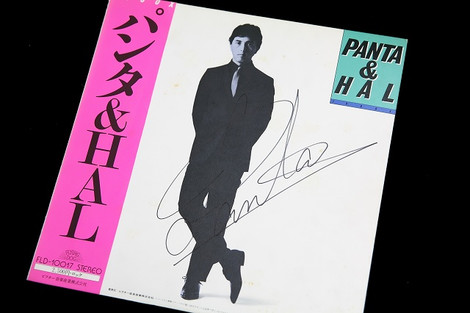

この袋には別の思い出があって、ある時、PANTA&HALのリハーサルにお邪魔させて頂いたことがあった。

この袋には別の思い出があって、ある時、PANTA&HALのリハーサルにお邪魔させて頂いたことがあった。

その時、ギターの平井光一さんに無理をお願いして「HALのテーマ」のコード進行を教えて頂いた。

「11th」だの「13th」だの、ロック狂いの青年には何しろチンプンカンプンだったけど、とにかく書き留めておこうと思った。

ところが、ノートなんか持ち合わせているワケがない。

ハッと思い浮かんだのがこの黄色い袋。

PANTAさんにサインをもらおうと思って、リリースされたばかりの『1980X』をこの黄色い袋に入れて持参していたのだ。

そして、慌てて黄色い袋を破いて、その裏面に平井さんが口にする聞き慣れないコードの名前をツラツラと書いて行ったのだ。

アレ、どこへ行ったかな。

ああいうものは大事にしているつもりでも、自然になくなっちゃうね。

ま、37年も前のことだからな…。

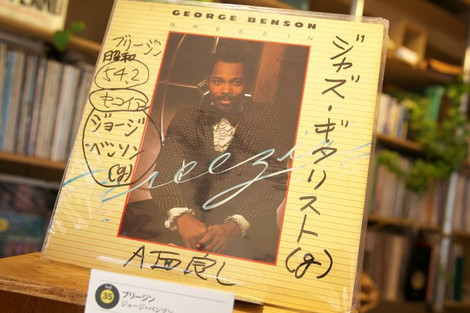

下はその時の『1980X』。

時代が下って、紙がビニールになった。

時代が下って、紙がビニールになった。

キャラクターも若干替わって、貞夫さんやオスカー・ピーターソン、ロッド、イヴ・モンタンが加わった。

また、ジョージ・ベンソンなんかも入って来たところを見ると、クロスオーバー・ブームの後…ということになるんだろうね。

不思議なことに、ビートルズには「The Beatles」という表記がなくて、「John、Paul、George、Ringo」とメンバーのファースト・ネームだけが表示されている。

クラシックの方はストラヴィンスキーとオイストラフが失格になってポリーニとワーグナーがエントリーした。

クラシックの方はストラヴィンスキーとオイストラフが失格になってポリーニとワーグナーがエントリーした。

オイオイ、イゴールは載せとけよ!

それほど頻繁に通った石丸電気のレコード・センターだが、家に取り置いていた段ボールに入りれないほどの黄色い袋は、ある時から徐々に白い袋に替わって行った。

その白い紙袋には「HUNTER」という文字が印刷されていた。

私の中古レコード人生の到来である。

店を出て右に進む。

店を出て右に進む。

昔はこのあたりも店先に巨大なスピーカーをディスプレイしたオーディオ関連の電気屋さんがズラリと軒を連ねていたんだけどな…。

その中のひとつに「九十九電気」というお店があって、「つくも」という読み方を覚えた。

どうして「九十九」を「つくも」と読むのかはまた別に機会に。

どこだっけな~…。

どこだっけな~…。

このあたりの地下にとてもおいしい札幌ラーメン屋があったんだよ。

とても気風のいいオバちゃんが店を切り盛りしていた。

それと、並びにカレーライス屋があったの。

それと、並びにカレーライス屋があったの。

家庭風もいいところで、今にして思えばよくあんな店に入ったな…と思うんだけど、その店は食後にコーヒーをサービスしてくれてね。

コーヒーたってアブクだらけのインスタントよ。

でも中学生にはそんなんでもモノすごく得をした気になっちゃうワケ。

カレーの味は悪くなかったような気がするな。

その向かいの「千代田区万世会館」。

その向かいの「千代田区万世会館」。

イヤ、私の親友がお父さんの葬式をココでやったというだけ。

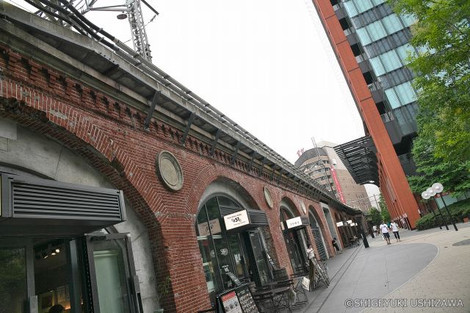

『鬼平犯科帳』にも出てくる昌平橋付近の総武線ガード下。

『鬼平犯科帳』にも出てくる昌平橋付近の総武線ガード下。

ここは江戸時代、広小路だったという。

つまり火避け地。

延焼を防ぐために幕府が建物を作らせなかった空き地エリア。

もちろん上野の広小路も同様。

私が以前勤めていた会社の直属の上司の家族は、かつてこのあたりで喫茶店を経営していた。

私が以前勤めていた会社の直属の上司の家族は、かつてこのあたりで喫茶店を経営していた。

「アノな、いいこと教えてやろうか?のコーヒーってのはな、原価が安いんだよ。だから流行さえすれば喫茶店ってのはとてつもなく儲かるんだ」とよく話していた。

スターバックスもドトールもない時代の話だ。

実際ここにあったその上司の家族の店はモノすごく流行って、笑いが止まらないぐらい儲かったらしい。

この上司、私が転勤してお別れした後、社内旅行の宿泊先で心臓が止まってアノ世に行ってしまった。

まだ、40歳になるかならないかぐらいの若さだったのでかなりビックリした。

コレが昌平橋。

コレが昌平橋。

最初に神田川にかけられたのは1624年から1645年の間のことだという。

明治41年には「昌平橋」という駅が仮で設置され、明治45年(1912年)にすぐ隣に万世橋駅ができるまで名古屋までの中央本線の始発駅として活躍した。

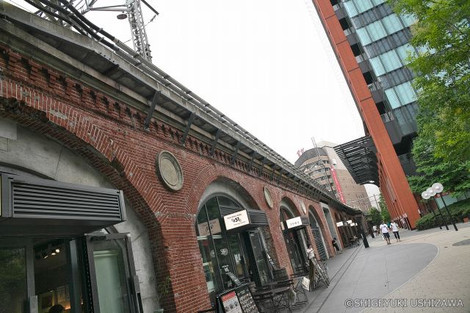

昌平橋から万世橋方面を望む。

昌平橋から万世橋方面を望む。

今、この高架の下がショッピングセンターになっている。

いいね、こういうのはロンドンみたいで。

いいことはドンドン真似しなさい。

「マーチ エキュート神田万世橋」という名称らしい。

「マーチ エキュート神田万世橋」という名称らしい。

名前がよくないな…長すぎるよ。

写真の向かって右側はかつて交通博物館があったところ。

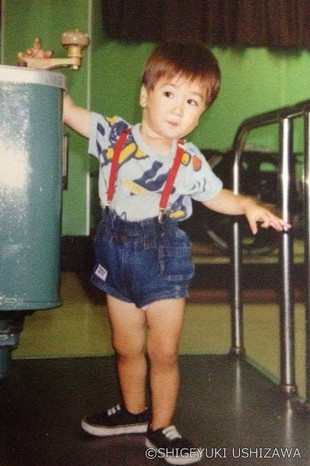

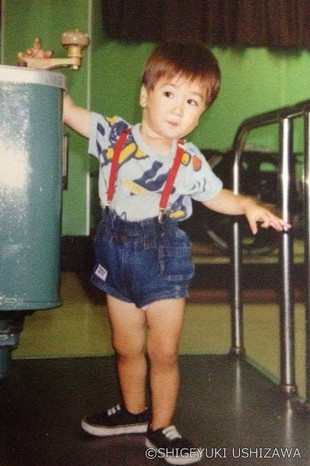

交通博物館で撮ったウチの下の子の写真。

交通博物館で撮ったウチの下の子の写真。

カワイかったな~。ダッコしたいな~。

下の子はとても色が白く、髪が完全に栗毛色で、日に当たるとオレンジ色に輝いた。

その頃はオリンピックが開催される前の長野に住んでいて、外人に接する機会がほとんどない現地の人たちがウチの子を見かけると、「見て見て!外人の赤ちゃんだよ!」などとよく言っていた。

それがどうだ?

高校からアメリカンフットボールを始めた彼はみるみるウチにゴツくなってしまい、今ではタテもヨコも私よりデカい屈強なアンちゃんになってしまった。

子供たちは家内に連れられて何度も交通博物館に来たようだが、私自身は自分が子供の頃から不思議と縁がなく、とうとう一度も入ることなく2007年に博物館は閉鎖してしまった。

それ以前、同じ場所には、すでに上でチョコっと触れた中央本線「万世橋駅」があった。

それ以前、同じ場所には、すでに上でチョコっと触れた中央本線「万世橋駅」があった。

その名残りを「マーチ エキュート神田万世橋」の2階で見ることができる。

ホームの屋根を支える柱の一部だ。

つまり、今立っている場所がホームの一部ということになる。

つまり、今立っている場所がホームの一部ということになる。

ここから先は少々この万世橋駅の話題になる。

私がナゼこの万世橋駅に興味を持ったのかというと…実はバリバリの鉄道マニアだからだ。

私がナゼこの万世橋駅に興味を持ったのかというと…実はバリバリの鉄道マニアだからだ。

というのは、まったくのデタラメ。

地下鉄はすごく好きだけど、あいにく普通の鉄道に興味を示すことはない。

それよりも、ロンドンに行くようになってからというもの、自分が生きてきたこの東京という街の昔の姿に興味が沸くようになった。

そして、その関係の本を読んでいたときに、「明治の頃、神田須田町は日本でもっともにぎやかな繁華街だった」ということを知ってかなり驚いたのだ。

神田須田町はココの周辺のエリアを指す。

須田町がにぎやかでナゼ驚くか…。

それは地下鉄銀座線の神田駅がそもそもの始まり。

銀座線の神田駅には、JRへの乗り換え客でにぎわう出口とは反対に昇降客が少ない須田町へ向かう出口があるのね。

今ではこんなにきれいに、そしてモダンになってしまったけど、昔はかなり古式ゆかしいスタイルだった。

で、地下鉄の改札と出口の階段を結ぶ通路には「須田町ストア」という、ま、今でいえば駅地下があった。

で、地下鉄の改札と出口の階段を結ぶ通路には「須田町ストア」という、ま、今でいえば駅地下があった。

上に登場した「千代田区万世会館」でお父さんの葬式をやった友人が小川町に住んでいて、中学の頃、時折この決して短くない距離の地下道を利用したのだ。

コレがものすごく不思議な空間だった。

商店街といっても、多くの店がトタンの戸にヒモを巻いて閉めていて、とても薄暗く、子供が見ても斜陽感丸出しで、気味の悪い雰囲気だった。

開いているお店といえば、床屋とか、歯医者とか、服の仕立て屋ぐらいで、間違っても流行りのスイーツを扱う店などなかった。

下は現在のようす。

ココに地下商店街があった形跡はまったくなく、工事中ではあるが、すっかり明るくなっている。

かつてはこんな感じだったが、これもかなりキレイにした後、あるいはキレイにした部分だけを撮ったんじゃないかな?

かつてはこんな感じだったが、これもかなりキレイにした後、あるいはキレイにした部分だけを撮ったんじゃないかな?

それで、「須田町」というと自動的にこのさびしく暗い「須田町ストア」のイメージが重なり、この辺りがかつては日本で最もにぎやかだったことなどとても想像できず興味を持った。

それで、「須田町」というと自動的にこのさびしく暗い「須田町ストア」のイメージが重なり、この辺りがかつては日本で最もにぎやかだったことなどとても想像できず興味を持った。

それで万世橋駅とつながって来るワケ。

後になってわかったことなのだが、この地下街、須田町がかつてにぎやかだったので作られたワケではないというのだ。

地下街は、地下鉄の利用客を増やすための地下鉄会社のアイデアだったそうだ。

浅草や上野にも古い地下街があるのはこのアイデアによるもの。

つまりやっていることは今とナニも変わらないのだ。

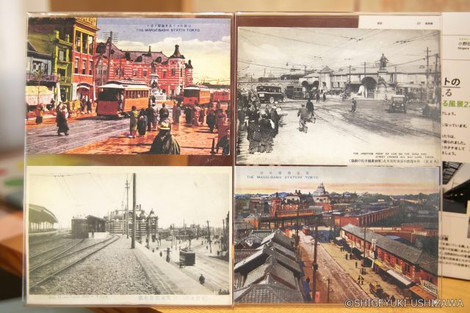

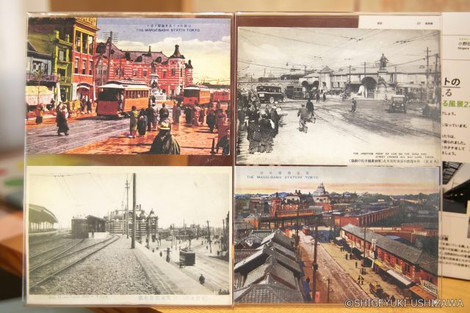

「マーチ エキュート神田万世橋」に展示している万世橋駅のジオラマ。

「マーチ エキュート神田万世橋」に展示している万世橋駅のジオラマ。

今、この模型を見ているのと同じ場所にこんな立派な駅舎があったのだ。

今、この模型を見ているのと同じ場所にこんな立派な駅舎があったのだ。

チョット大げさに言えば、ロンドンの国際駅、「セント・パンクラス駅」にも劣るまい。 イヤ、ちょっとかなわないか?この激ゴシックには。

イヤ、ちょっとかなわないか?この激ゴシックには。

「マーチ エキュート神田万世橋」にはこのジオラマの他にほんのチョットだけ万世橋駅に関する資料が展示されている。

「マーチ エキュート神田万世橋」にはこのジオラマの他にほんのチョットだけ万世橋駅に関する資料が展示されている。

「何だよ、こんなの東京駅のパクリじゃんかよ!」なんて思うことなかれ。

「何だよ、こんなの東京駅のパクリじゃんかよ!」なんて思うことなかれ。

万世橋駅舎は東京駅ができる以前の建物なのだ。

しかし、意匠が似ているのもムリはない。

東京駅や日銀の本店を手掛けた辰野金吾という人が設計したからだ。

こんなものが今も街の中にあったらさぞかしステキだったろうね~。

しかし、そうは問屋が卸さないのが、またもや大正12年(1923年)の関東大震災。

駅舎は焼失したが、仮の駅舎が造営され、震災の遺体の安置所に利用されたそうだ。

その後、東京駅ができ中央本線の始発駅の座を奪われ、さらに神田駅や秋葉原駅ができたことが追い打ちをかけ、結果昇降客が激減し、駅としての役目を終え、昭和18年に廃止された。

かくして須田町の栄華は人々の記憶から消えてなくなったのであった。

「マーチ エキュート」の外廊下から昌平橋を望む。

「マーチ エキュート」の外廊下から昌平橋を望む。

目の前には元石丸電気2号館の背中がそびえる。

目の前には元石丸電気2号館の背中がそびえる。

かつてここには石丸電気の赤い白抜きの「石」という巨大なロゴ・サインが施してあって、中央線のすべての乗客の目に入ったものだ。

外に出て今度は万世橋から「マーチ エキュート」を一望する。

外に出て今度は万世橋から「マーチ エキュート」を一望する。

写真の左端、ビールのブリュワリーがあるの。

何種類かのオリジナル・ビールを飲ませるお店で、おいしかった。

何種類かのオリジナル・ビールを飲ませるお店で、おいしかった。

グルッと回って万世橋のかかる中央通りまで戻ってきたよ。

グルッと回って万世橋のかかる中央通りまで戻ってきたよ。

1676年に架けられた万世橋の前身は筋違橋(すじかいばし)といって、現在のロケーションとは異なるが、徳川将軍が江戸城から上野の寛永寺に赴く際にこの橋を渡ったいう。

想像するとすごいよね。

江戸城を出た将軍様ご一行がゾロゾロと万世橋を渡って中央通りを進み、上野広小路を過ぎ、坂を上って寛永寺にたどり着く。

何のことはない、普段よく自転車や車で通る道だけど、将軍様が歩いたのかと思うとロマンを感じるよナァ。

見てみたかったナァ。ま、「下に~、下に~」で庶民はその姿を見ることはできなかったんだろうけど。

今のこの万世橋は昭和5年に建造されたものだ。

立派だね~。

そして、今回この記事を書くに当たって、万世橋に関して初めて気がついたことがあった。

そして、今回この記事を書くに当たって、万世橋に関して初めて気がついたことがあった。

子供の頃から数え切れないぐらい渡っていたのだが、興味がないので全く目に入って来なかったのであろう。

それは、この船着き場。

かつて盛んだった水運の名残だ。

市場があった秋葉原は物流の要所だった。

窓の付いた小部屋は、昔は荷揚げ作業員の詰め所とか、荷揚げ作業の道具を保管するスペースに供されていたのだろう。

今は向かいにある万世警察の機材倉庫になっているらしい。

不思議なのは対岸の設備。

不思議なのは対岸の設備。

手すりが見えていて、小部屋を経て橋のたもとの中に入れるような様相を示しているが、上には公衆トイレがドッカと設置されていて、この手すりのフロアに降りる階段がない。

少し調べてみた。

この設備に気が付いて、その存在を不思議に思う人はどうも私だけではないらしく、色々なサイトで取り扱われていた。

結果、この小部屋が何のために作られたのかハッキリしたことはわからないらしい。

単なるデザイン上のものという説や、銀座線の工事のための設備という説、いまだにナゾなのだそうだ。

コレはチョット番外編。

コレはチョット番外編。

というのも秋葉原から御徒町方面へ少し行ったところのロケーションだから。

建物のデザインがカッコいいので興味を持った。

ご覧の通り銭湯。

「燕湯」といって2階が宝石屋になっている。

宝石商が並ぶ御徒町はマンハッタンで言えば5番街だからね。それにしても銭湯の上に店を構えることもないように思えるが…。

で、私は入ったことはないのだが、調べてみると、やっぱりこの銭湯…ひとクセあった。

昭和25年に作られた建物と内部にある岩山の装飾が国の登録有形文化財に指定されているというのだ。

特にその岩山の装飾は、本物の富士山の溶岩で作られていて、国立公園となっている富士山は、現在は溶岩などを持ち出すことが厳禁となっているためメッチャ貴重なのだそうだ。

それと、湯。

ちなみに銭湯を「お風呂」と呼ぶのは関西弁なんだって。

江戸っ子は「湯屋(ゆうや)」と呼ぶのが正しい…と、古今亭志ん生が言っておりました。

で、この銭湯、朝6時から入れるというのだ。

昔、秋葉原にあった「ヤッチャバ」の早朝の労働者や行商の人たちのための慣習のなごりなのだそうだ。

そう!今、ヨドバシカメラがあるあたりって、私が中学ぐらいの頃まではデカい青物市場だったんだよ!

そのお湯が尋常でなく熱いらしい。

銭湯の一番風呂は湯が硬く、普通より熱いものと相場が決まっているが、燕湯は朝48~50℃まで沸かしてそのまま自然にさましていくスタイルらしい。

アータ、48℃のお湯なんてとてもじゃないけど入れませんよ。

その後、自然にさますといっても、平均で45~46℃までしか下がらないのだそう。

私も熱い風呂が好きなんだけど、45℃でもまずムリです。

実は家の近くにもそれぐらいの温度にしている銭湯があるんだけど、なかなかに強烈だ。

「お湯が喰いついてくる」てェヤツ。

普通、「熱い風呂」って言っても、最初思いきってガバっと入っちゃえば、湯を揺らさない限り、マァ気持ちのいいもんですよ。

ところが、これぐらいの温度になるとそうはいかない。

入っていればいるほど際限なく熱くなってきて、何やら自分が茹でられているような心持ちになってくるのだ。

もうその時分には、熱いとかヌルいとかいうことは最早問題ではなくなり、生きるか死ぬかの二者択一になってくる。

それほど熱い。

行ってみようかな…燕湯。

ハイ、中央通りに戻って来ました。

ハイ、中央通りに戻って来ました。

コレで終わりかと思ったらこれからが今日の本題。

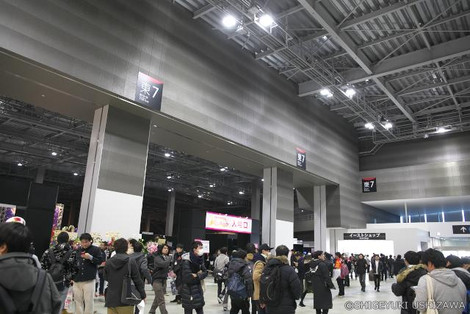

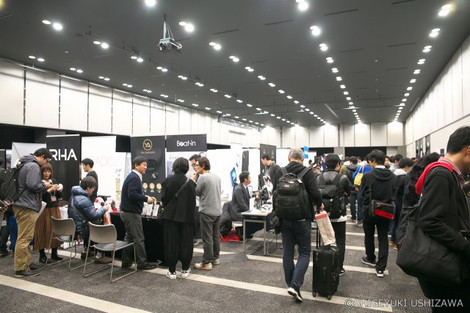

去る7月15&16日の2日間にわたってポータブルオーディオの祭典、「ポタフェス」が開催された。

去る7月15&16日の2日間にわたってポータブルオーディオの祭典、「ポタフェス」が開催された。

以前、昨年12月に開催された冬の「ポタフェス」をレポートしたが、「Spring & Summer」と称される、この夏場に開催される「ポタフェス」が「主」なのだそうだ。

以前、昨年12月に開催された冬の「ポタフェス」をレポートしたが、「Spring & Summer」と称される、この夏場に開催される「ポタフェス」が「主」なのだそうだ。

今回もたくさんのポータブル・オーディオ・ファンが詰めかけていた。

今回もたくさんのポータブル・オーディオ・ファンが詰めかけていた。

来場者の数は2日間で56,000人に上ったという。

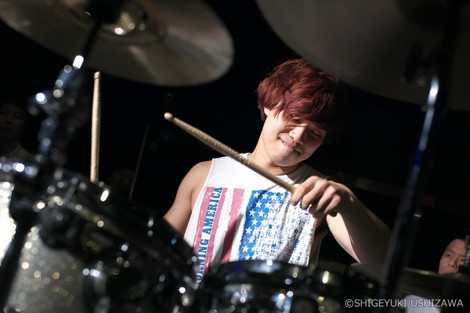

あ!こんな人も!

あ!こんな人も!

うれしいね~。

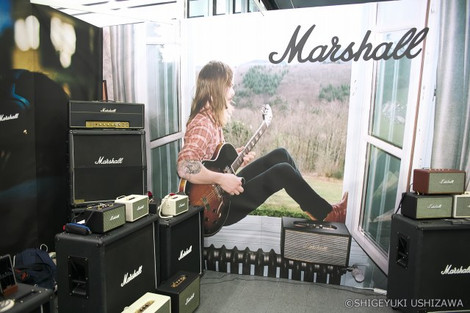

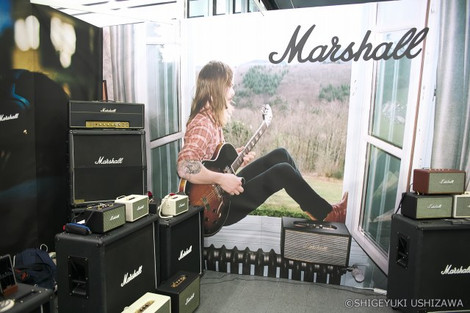

さて、ナゼ私がポタフェスにお邪魔しているのかといえば、当然コレ。

さて、ナゼ私がポタフェスにお邪魔しているのかといえば、当然コレ。

Marshall HEADPHONESのスタンドを覗きに来たのだ。

前回は2階の室内の会場にスタンドを設けていたが、今回はメイン・エントランスを数メートル入った左側。

前回は2階の室内の会場にスタンドを設けていたが、今回はメイン・エントランスを数メートル入った左側。

モノスゴイ人通りだ。

展示はもはやおなじみのBluetoothスピーカーと…

展示はもはやおなじみのBluetoothスピーカーと…

ヘッドホンの数々。

ヘッドホンの数々。

最も目立つロケーションだけあって、すぐ近くにはステージが設置されていて、耳をつんざくような大音量でアニメ系アイドルがライブ・パフォーマンスを展開している。

最も目立つロケーションだけあって、すぐ近くにはステージが設置されていて、耳をつんざくような大音量でアニメ系アイドルがライブ・パフォーマンスを展開している。

大音量なら負けないゼ。

大音量なら負けないゼ。

こっちを誰だと思ってんだ?

Marshallさんだぞ!

…と、いうことで、特段頼んだつもりはないのだが、私のためにスタンド内にあるすべてのMarshallスピーカーを使って大爆音のデモンストレーションしてくれた。

曲は「Highway Star」。

イヤま~、スゴイのなんのって!

さながら「♪Nobody gonna take our speakers…」ですわ。

恐らく、フェスを通して一番の爆音だったのではなかろうか。

もっとも他はヘッドホンとかの展示だでね。

「お!Marshallじゃん!」なんて言いながらひっきりなしにお客さんが立ち寄ってくれて大変な賑わいを見せていたMarshall HEADPHONESスタンドであった。

「お!Marshallじゃん!」なんて言いながらひっきりなしにお客さんが立ち寄ってくれて大変な賑わいを見せていたMarshall HEADPHONESスタンドであった。

Marshall HEADPHONESはこうした展示会だけでなく、全国各地でコマメにポップアップ・ショップを展開しているのね。

Marshall HEADPHONESはこうした展示会だけでなく、全国各地でコマメにポップアップ・ショップを展開しているのね。

東京は終わってしまったんだけど、10月22日まで京都と福岡、さらにオンラインのコンラン・ショップで「hoping LONDON」という展示会が開催されていて、Marshall HEADPHONESも参加している。

hoping LONDONの詳しい情報はコチラ⇒THE CONRAN SHOP

さて、今回もポタフェスの会場をグルリと見てみましょうかね。

さて、今回もポタフェスの会場をグルリと見てみましょうかね。

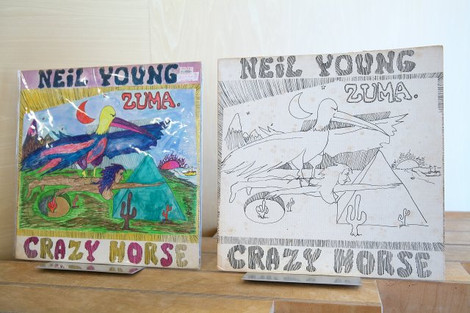

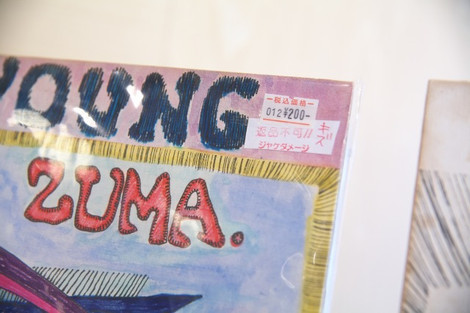

1階の会場では即売のコーナーを設置。

1階の会場では即売のコーナーを設置。

「アニソンのためのイヤホン」だって。

「アニソンのためのイヤホン」だって。

こちらは「女性ボーカルにおススメのイヤホン」だそう。

こちらは「女性ボーカルにおススメのイヤホン」だそう。

正しくは「ボーカルズ」ね。

冬は1階と2階のみの展示だったが、今回は地階も使用していた。

冬は1階と2階のみの展示だったが、今回は地階も使用していた。

前回、初めて来た時は「こんな世界があったのかッ!」とかなり驚いたけど、今回はゼンゼン慣れっこよ!

前回、初めて来た時は「こんな世界があったのかッ!」とかなり驚いたけど、今回はゼンゼン慣れっこよ!

そういえば、今年の初めに白山通りで交通切符を切られちゃってさ…。

そういえば、今年の初めに白山通りで交通切符を切られちゃってさ…。

担当のお巡りさんがすごく若い人で、私の来ていたシャツのMarshallロゴに気が付いてしゃべり出したんだっけかナァ?

そのお巡りさんはイヤホンが趣味だというワケ。

それで、このポタフェスをことを教えてやったの。

ついでにMarshall Blogにレポートが掲載されていることも教えてあげた。

すると、「見ます!見ます!」とものすごくよろこんで違反を帳消しにしてくれた…というのはウソ。

違反は違反でガッツリやられて9,000円振り込んできたよ。

私はズ~っとゴールド免許だったのよ、長いこと車に乗らなかったから。

で、Marshallの仕事を始めて車に乗るようになったら一発で庶民の免許に逆戻り。

アレ絶対に「ゴールド免許=車に乗らないこと」なんだよね。

だからあのシステムには意味がない。

様子はわかっていたつもりでも、やっぱりスゴイな、この世界は!

様子はわかっていたつもりでも、やっぱりスゴイな、この世界は!

もう皆さん、夢中になってイヤホンを耳に突っ込んでる。

もう皆さん、夢中になってイヤホンを耳に突っ込んでる。

業者さんに話を聞くと、皆さん、家の中と外で同じクォリティの音質で音楽を聴きたがっている…のだそう。

業者さんに話を聞くと、皆さん、家の中と外で同じクォリティの音質で音楽を聴きたがっている…のだそう。

スピーカーとイヤホンの音質の差にこだわるなら話はわかるが、家の外にいようが中にいようが、イヤホンで聴いている分には大差ないと思うのだが…。

スピーカーとイヤホンの音質の差にこだわるなら話はわかるが、家の外にいようが中にいようが、イヤホンで聴いている分には大差ないと思うのだが…。

ケーブル類がスゴイんだよ。

ケーブル類がスゴイんだよ。

イギリス式に言えば「リード」。

聞けば、何でもメーターで30万円するケーブルなんてのもあるらしいよ

ケーブル製作の実演コーナーなんてものある。

ケーブル製作の実演コーナーなんてものある。

試聴しているお客さんの装置を見せてもらった。

試聴しているお客さんの装置を見せてもらった。

ね、iPodみたいなヤツにヘッドホン・アンプをくっつけて聴いてるワケ。

業者さん曰く、「現代の音楽は現代のヘッドホンで聴くべし」…だそうです。

ま、そうでも言わなきゃ商売になりませんからね。

そうなると、チャーリー・パーカーをSPで聴いてみたくなるような気がしないでもない。

海外ブランドも目立ってたナァ。

海外ブランドも目立ってたナァ。

こんなものも。

こんなものも。

欅で作ったヘッドホン・スタンド。

お値段は想像にお任せします。

コレが一番いいわ。

コレが一番いいわ。

イヤー・マフ。

私は仕事柄ライブ会場に行くときは必ず耳栓を携行している。

演奏自体がうるさいからではなく、写真を撮っていると、どうしてもPAスピーカーの直前に立たなければならないことが多く、その爆音から耳を守るためにどうしても必要なのだ。

で、自分の耳に合わせて成型できるドラマー用の耳栓を愛用しているんだけど、完全に遮音することは全くムズカシイ。

ところが、このヘッドホン型のヤツは素晴らしいね。

スゴイ遮音性能。

ハメると「シーン」となる。

でもナァ…。

コレをハメている姿を一生懸命演奏しているステージ上のミュージシャンにはお見せできないよね~。

コレをハメている姿を一生懸命演奏しているステージ上のミュージシャンにはお見せできないよね~。

失礼すぎるわ。

スタンプ・ラリーなんかも開催していて人気を呼んでいた。

スタンプ・ラリーなんかも開催していて人気を呼んでいた。

次回のポタフェスが12月16&17日、同じ場所で開催されることが決定している。

Marshall HEADPHONESの詳しい情報はコチラ⇒日本語版オフィシャル・ウェブサイト

Marshall HEADPHONESの詳しい情報はコチラ⇒日本語版オフィシャル・ウェブサイト

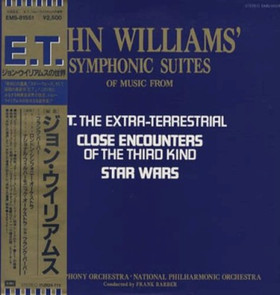

さて、場所は変わって、Marshallの事務所。

さて、場所は変わって、Marshallの事務所。

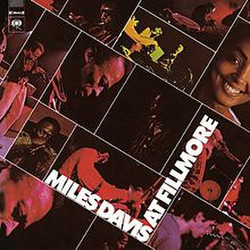

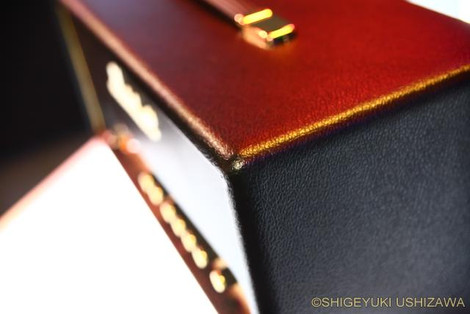

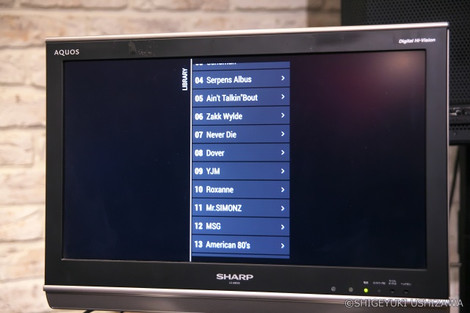

ココでは3台のMarshallスピーカーを使っている。

向かって左からWOBURN、STANMORE、そして、ポータブル・タイプのSTOCKWELL。

最近、レコード・プレーヤーを導入したため、かつてはWOBURNだけだったシステムにそれより小ぶりのSTANMOREを追加して、LPをWOBURNで、CDをSTANMOREで再生するようにしている。

最近、レコード・プレーヤーを導入したため、かつてはWOBURNだけだったシステムにそれより小ぶりのSTANMOREを追加して、LPをWOBURNで、CDをSTANMOREで再生するようにしている。

ちなみに…このWOBURN、Marshallの工場があるBletchleyの近隣の町の名前なんだけど、発音がややナゾ。

代理店の方は「ウバーン」と呼んでいるし、私は「ウォバーン」だと思っていた。

で、デモ動画でネイティブの人の発音を確認してみた。

カタカナにすると「ウォウバン」が一番近い感じがするな。

ふたつとも大のお気に入りで事務所にいる間はズッと鳴らしっぱなし。

ふたつとも大のお気に入りで事務所にいる間はズッと鳴らしっぱなし。

双方、抜群の音質だが、真剣に音楽を聴こうとするならWOBURNの方が上。

スピーカーも筐体も大きいので音がすごくリッチでクリアなのだ。

ところが、WOBURNは本物のMarshall同様、小さい音量で鳴らすことが大の苦手。

つまりボリュームが「ゼロか大」の2種類しかない。

そうなると辺りが寝静まった夜中なんかはチョット厳しい。

そこでSTANMOREに助けを求める。

適材適所ですな。

小さめの音量で実に優雅に、そしてバランスよく音楽を鳴らしてくれる。

それとSTANMOREってナゼかクラシックを聴く時にいいんだよね。

すごく音がまとまるの。

ジャズは断然WOBURN。

ロックはどっちでもOKかな?

それと、やっぱり見た目がいいな。

それと、やっぱり見た目がいいな。

Marshallが生活に中にあるってのはとてもステキなことだ。

ああ~、ずいぶん長くなってしまった。

ああ~、ずいぶん長くなってしまった。

最後までくださった皆さん、お付き合いありがとうございます。

今、もっと長いヤツに取り組んでいるんだけど、またよろしくね!

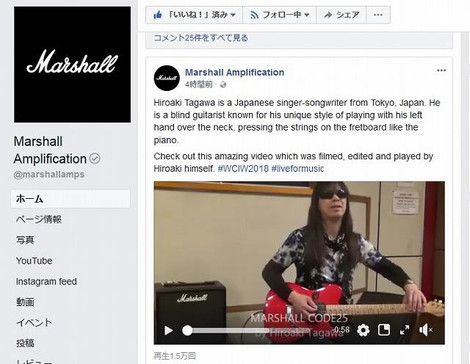

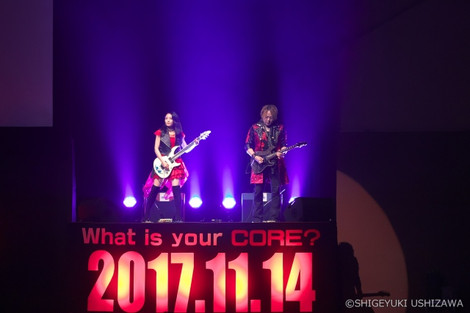

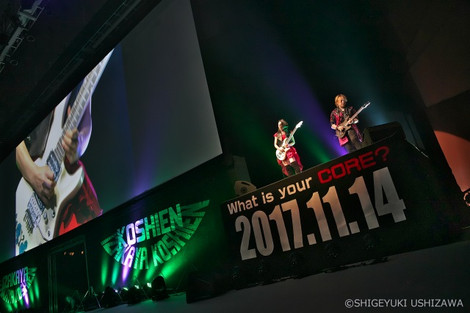

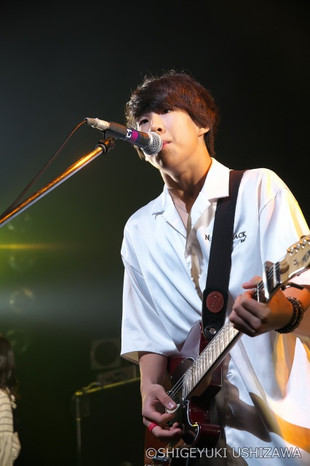

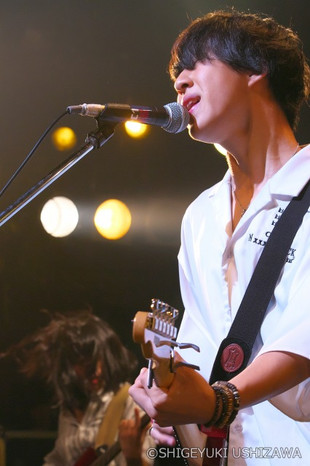

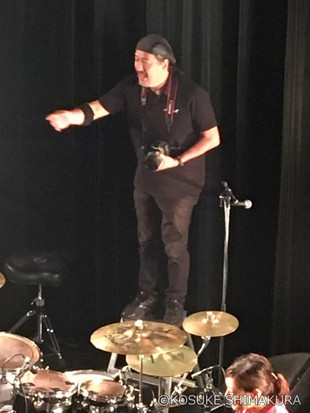

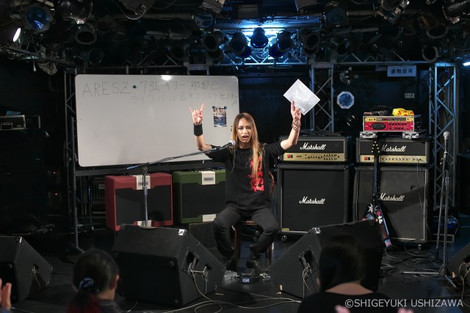

で、ヒロアキくんの動画がfacebookにアップされた途端、来るわ来るわ、世界からコメントが!

で、ヒロアキくんの動画がfacebookにアップされた途端、来るわ来るわ、世界からコメントが! そうして世界デビューを果たした田川ヒロアキ。

そうして世界デビューを果たした田川ヒロアキ。 ヒロアキくんはこのイベントに過去3回参加していて、都度Marshall Blogにレポートを掲載してきた。

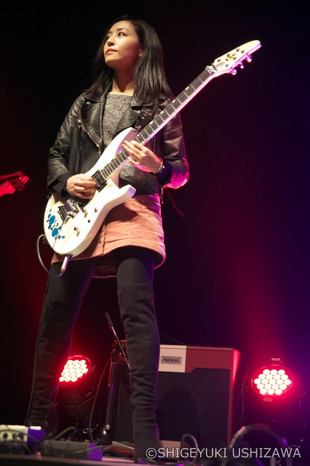

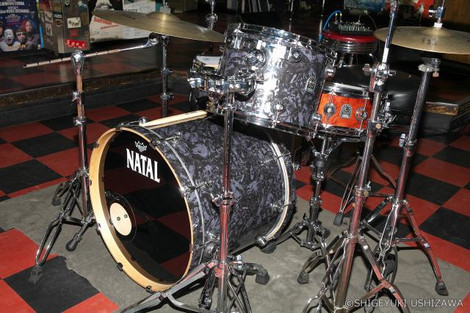

ヒロアキくんはこのイベントに過去3回参加していて、都度Marshall Blogにレポートを掲載してきた。 もちろんステージにはMarshall。

もちろんステージにはMarshall。 翌2016年の会場も代々木第一体育館。

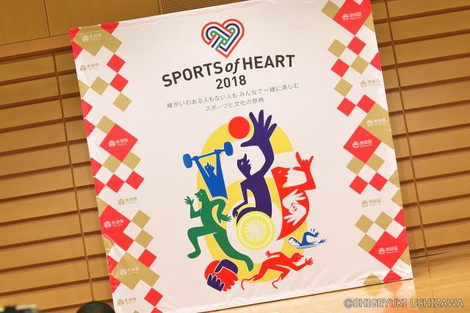

翌2016年の会場も代々木第一体育館。 そして、去年から会場は屋外になった。

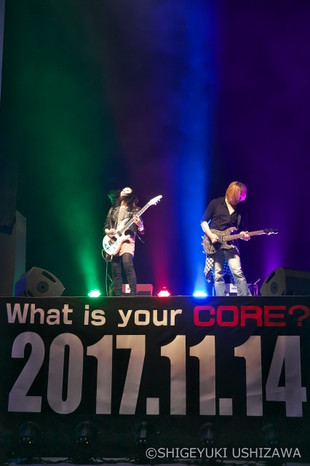

そして、去年から会場は屋外になった。 この時はゲスト・ギタリストが出演したのでJVM210Hのハーフ・スタックが2台用意された。

この時はゲスト・ギタリストが出演したのでJVM210Hのハーフ・スタックが2台用意された。 そして、オリンピック/パラリンピックを2年後に控えた今年。

そして、オリンピック/パラリンピックを2年後に控えた今年。 司会はWエンジンのえとう窓口。

司会はWエンジンのえとう窓口。 まずは「一般社団法人スポーツオブハート」の代表理事であり、車いすマラソンのメダリスト、廣道純。

まずは「一般社団法人スポーツオブハート」の代表理事であり、車いすマラソンのメダリスト、廣道純。 さらに大分からは市長の佐藤樹一郎。

さらに大分からは市長の佐藤樹一郎。 ゲストで登場したのは…高橋尚子。

ゲストで登場したのは…高橋尚子。 Qちゃんの「陸上教室」はいつもものスゴイ人気だ。

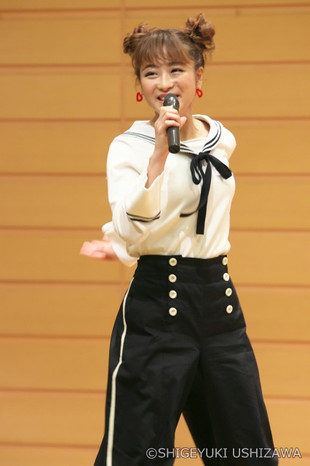

Qちゃんの「陸上教室」はいつもものスゴイ人気だ。 May J.さんは、いつもトレーニング・ジムのトレッドミルで鍛えていて、大分で駅伝に参加されたそうだ。

May J.さんは、いつもトレーニング・ジムのトレッドミルで鍛えていて、大分で駅伝に参加されたそうだ。 奈々ちゃんと一緒に走ることになっていたが、スタートした途端、奈々ちゃんはサーっと先に走ってっちゃったんだって!

奈々ちゃんと一緒に走ることになっていたが、スタートした途端、奈々ちゃんはサーっと先に走ってっちゃったんだって! そんな奈々ちゃんは今年の「ノーマライズ駅伝」では1等賞を狙うのだそうだ。

そんな奈々ちゃんは今年の「ノーマライズ駅伝」では1等賞を狙うのだそうだ。 「ギターを持たずに立っているのが手持ち無沙汰だったので、いつもはステージでは持たない白杖を持ってきました。

「ギターを持たずに立っているのが手持ち無沙汰だったので、いつもはステージでは持たない白杖を持ってきました。 さらに…

さらに… ガ~っとヒロアキくんの言葉を記録するホンモノの記者さん。

ガ~っとヒロアキくんの言葉を記録するホンモノの記者さん。 続いて瞳ちゃん。

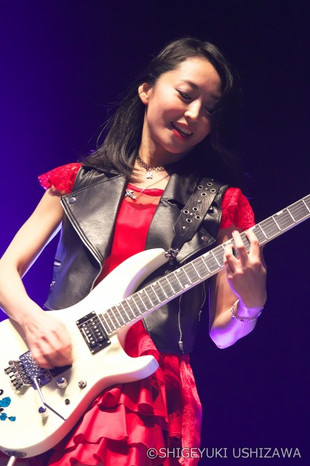

続いて瞳ちゃん。 すごくいいデザインだと思わない?

すごくいいデザインだと思わない? 奈々ちゃんのリクエストでQちゃんの即席ランニング教室も!

奈々ちゃんのリクエストでQちゃんの即席ランニング教室も! そして、少し前傾姿勢を取ってやると足が前に出やすいのだそうだ。

そして、少し前傾姿勢を取ってやると足が前に出やすいのだそうだ。 その後、競技用車イスの体験コーナーが設けられ、佐藤市長が挑戦。

その後、競技用車イスの体験コーナーが設けられ、佐藤市長が挑戦。 それこそ、チョット大丈夫ですか?!

それこそ、チョット大丈夫ですか?! スポーツオブハート今年の開催は…

スポーツオブハート今年の開催は…

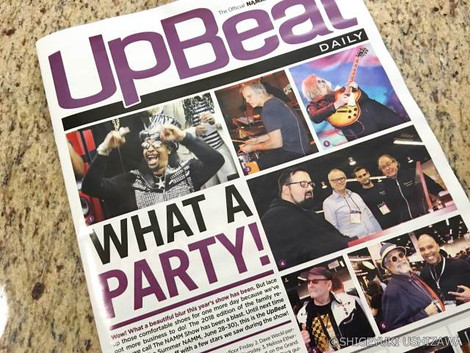

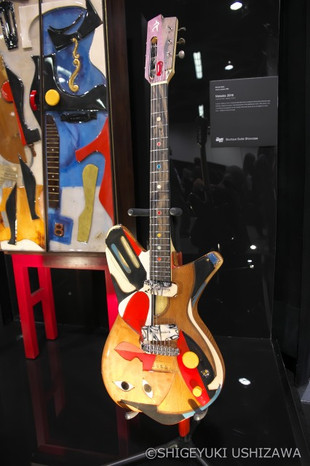

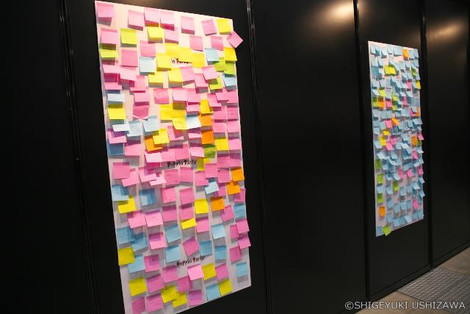

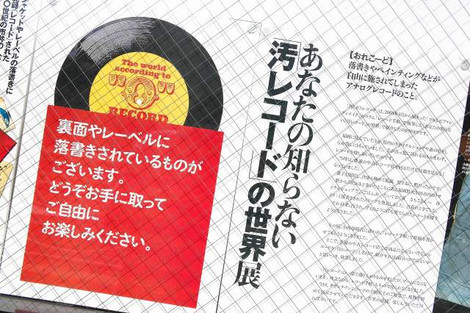

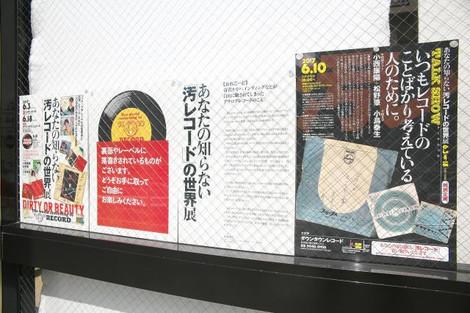

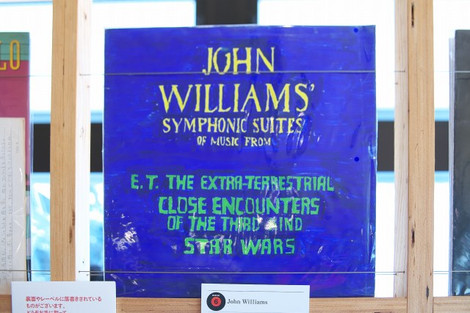

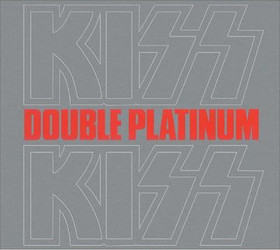

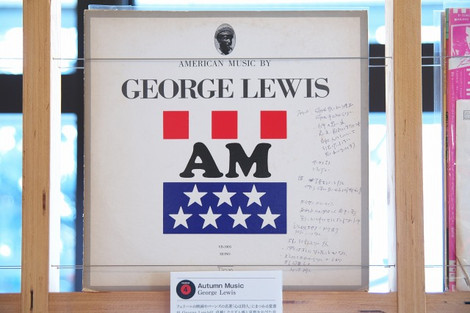

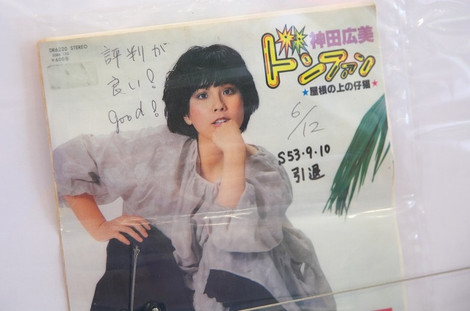

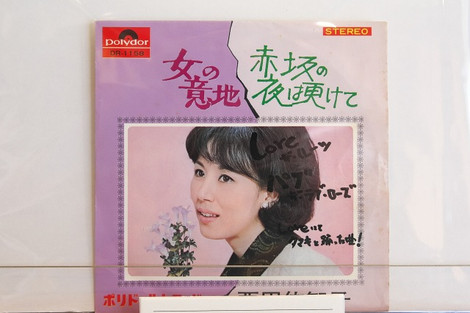

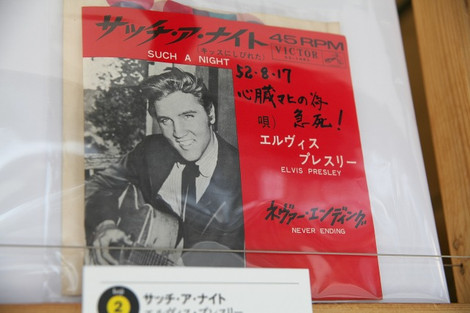

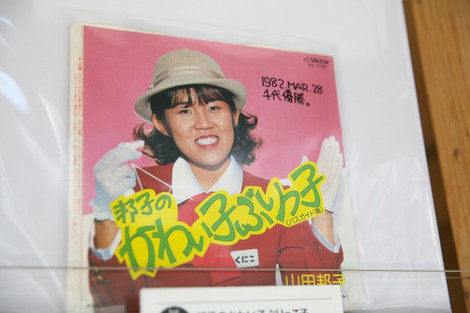

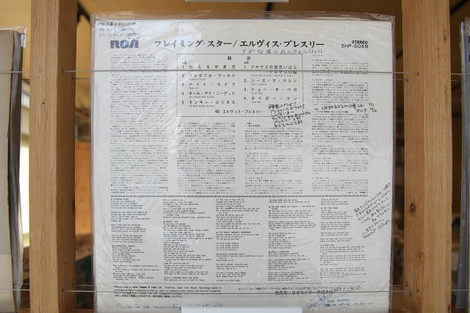

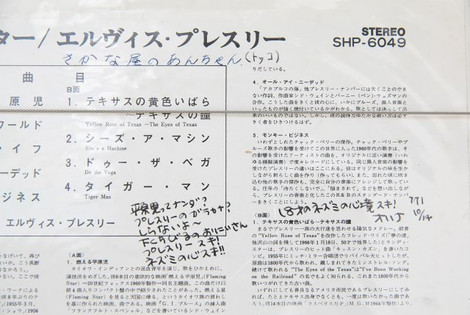

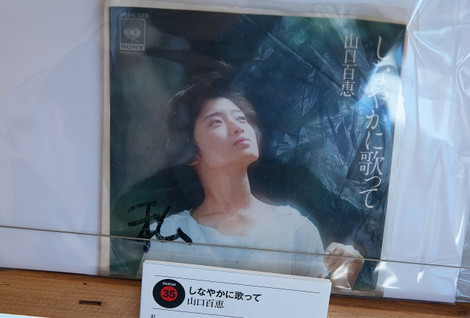

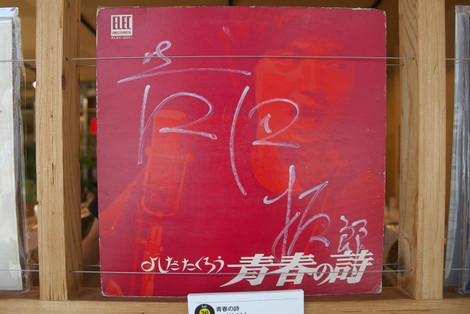

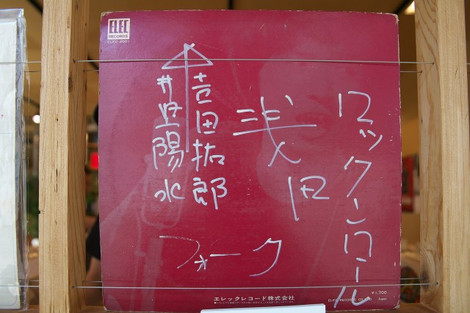

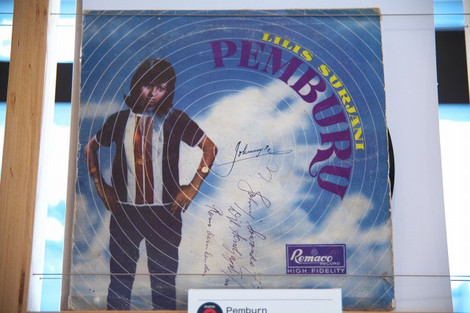

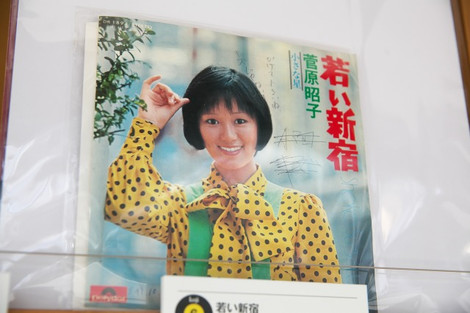

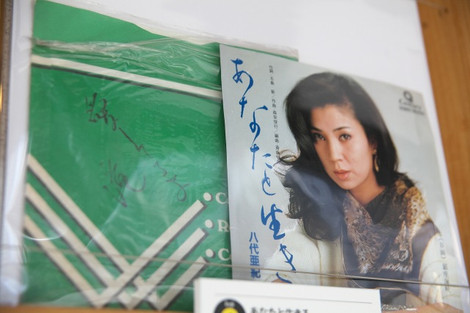

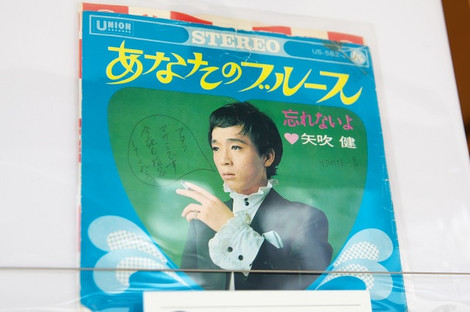

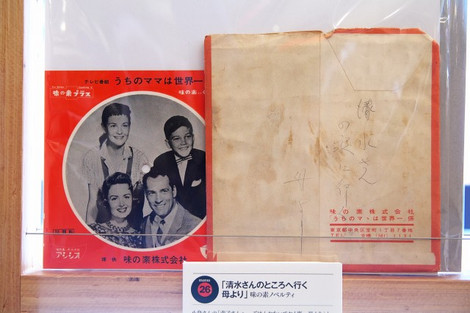

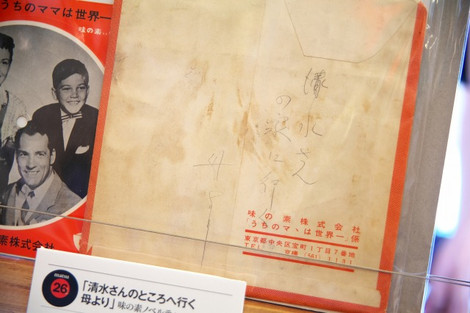

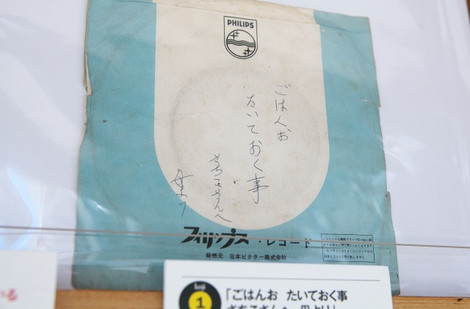

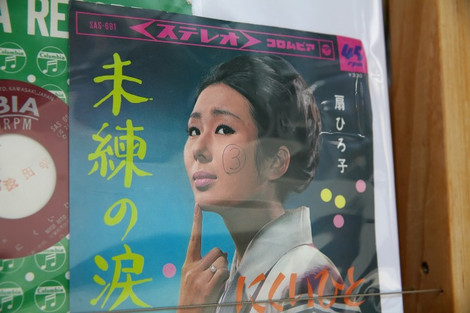

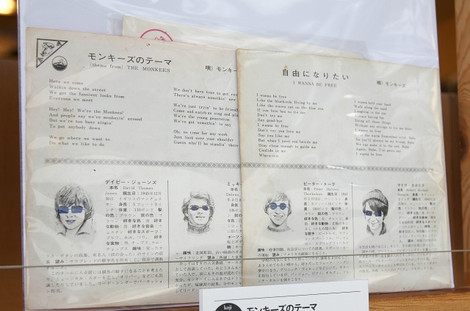

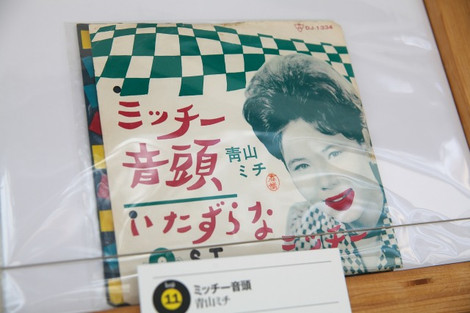

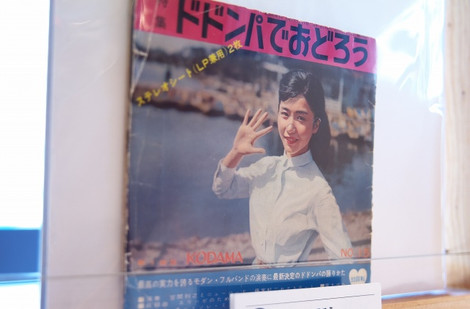

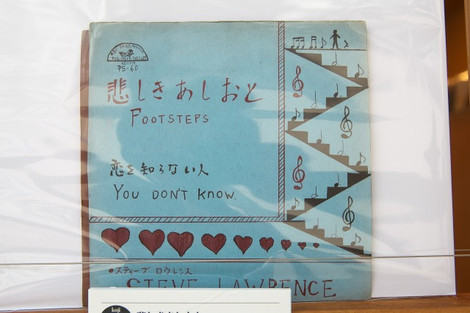

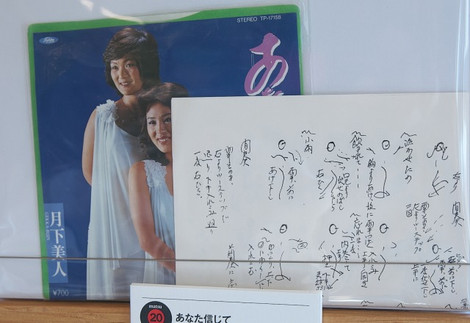

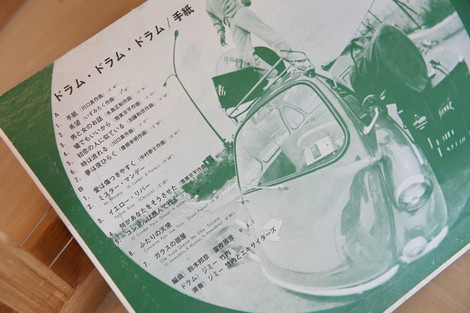

6月3日~18日の展示期間中にはピチカート・ファイブの小西康陽さんのトークショウも開催された。

6月3日~18日の展示期間中にはピチカート・ファイブの小西康陽さんのトークショウも開催された。

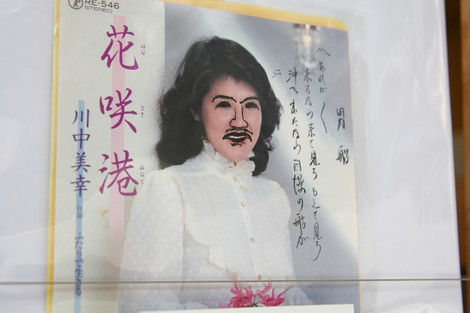

落書きに迫力と愛情を感じるわ。

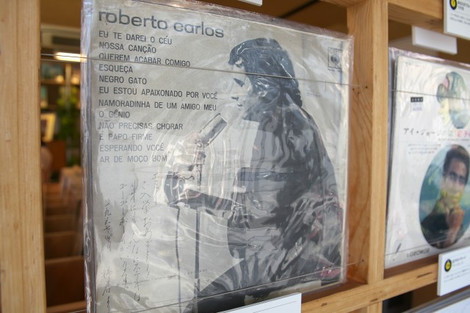

落書きに迫力と愛情を感じるわ。 インドネシアの歌手だそう。

インドネシアの歌手だそう。

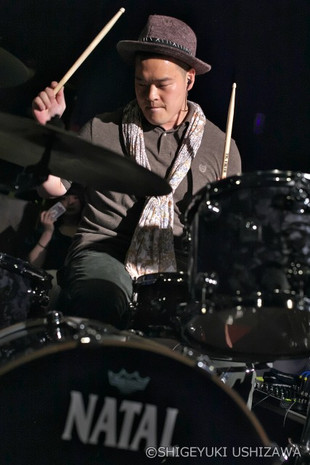

最初の頃は、楽器を弾くことだけで精いっぱいで、アトラクションとして誰かに見せるような弾き方などとてもできなかったという。

最初の頃は、楽器を弾くことだけで精いっぱいで、アトラクションとして誰かに見せるような弾き方などとてもできなかったという。 つまり、お客さんのことを見る余裕などまったくないし、自分の所作を全然カッコよくないと思っていたそうだ。

つまり、お客さんのことを見る余裕などまったくないし、自分の所作を全然カッコよくないと思っていたそうだ。

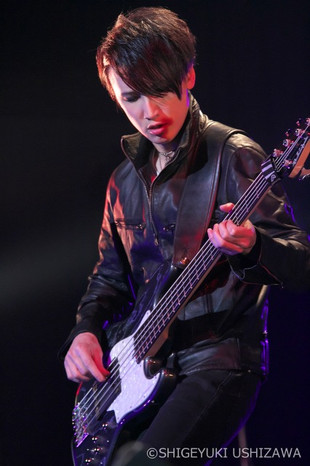

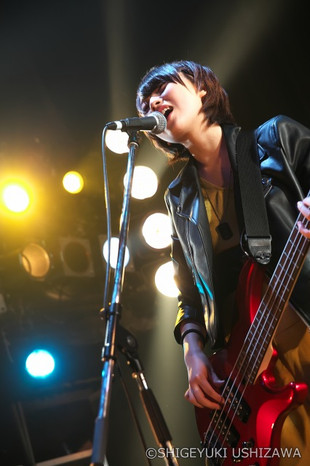

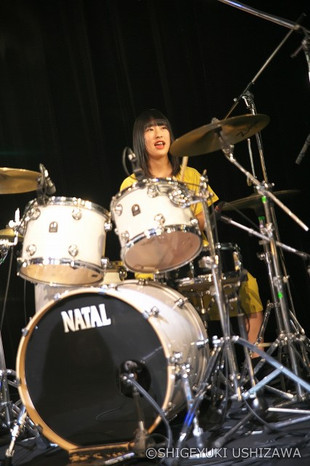

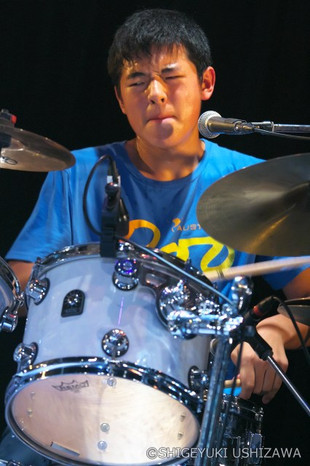

ARESZはボーカルズの瑠海狐さんとベースの雅己さんがオリジナル・メンバーで、結成2年後にもうひとりのベースの翔己くんが加入。

ARESZはボーカルズの瑠海狐さんとベースの雅己さんがオリジナル・メンバーで、結成2年後にもうひとりのベースの翔己くんが加入。