SSS SUPER LIVE~ミサイルイノベーション&QUORUM

ああぁ、関東地方もとうとう梅雨が明けて始まってしまった…夏。これからしばらくイヤだナァ。早く冬にならないかナァ。

「今年はとんとツバメを見かけない」…これは友人のfacebookへの書き込み。で、ハタと思ったんだけど、そういえば「今年」に限らずツバメどころかスズメも見なくなったような気がするな。

ハトすら少なくなっているように思う。

ウチは比較的東京のド真ん中なんだけど、昔は、朝にはチュンチュンと盛大にスズメの鳴き声が聞こえてきたのもだ。今はまったくだもんね。気味が悪いわ。

これも温暖化の影響なのかしらん?

ここしばらく社会的にもイヤな話題がテンコ盛りで気分もすぐれないけど、こんな時はイキのいいロックを聴いてウサを晴らそうではないか!

暑さは無理だわ。暑さには誰も勝てん!

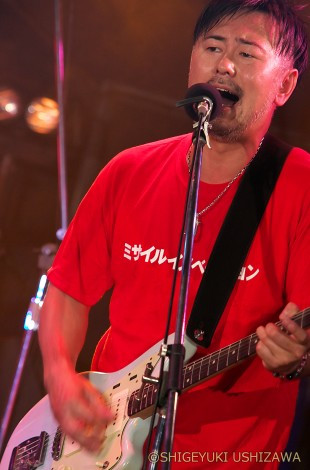

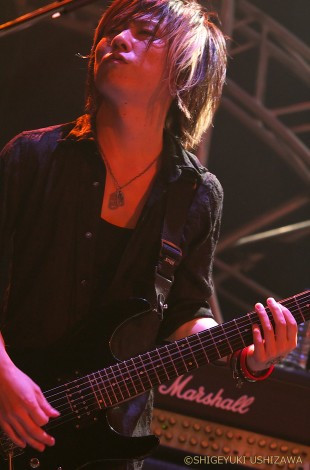

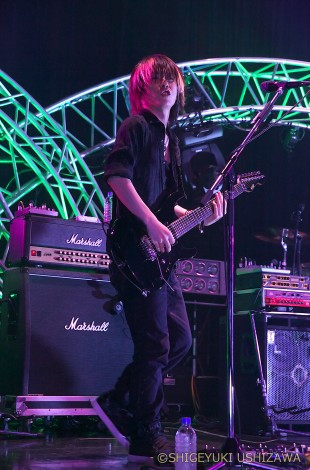

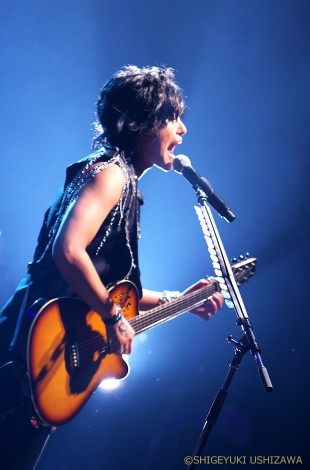

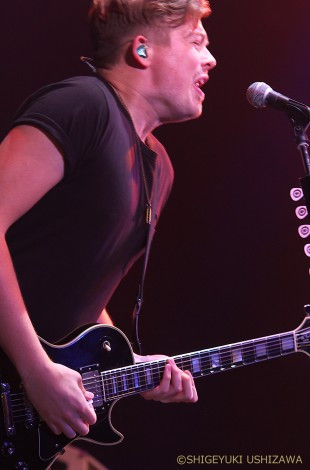

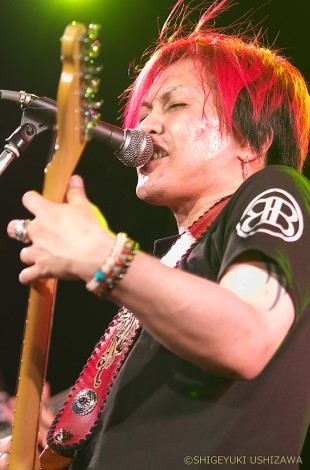

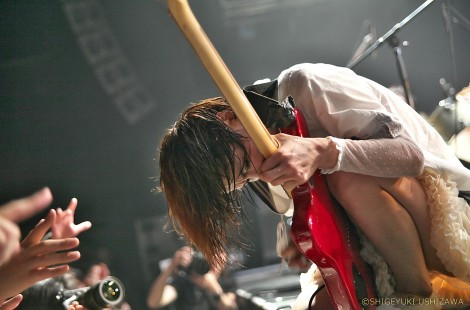

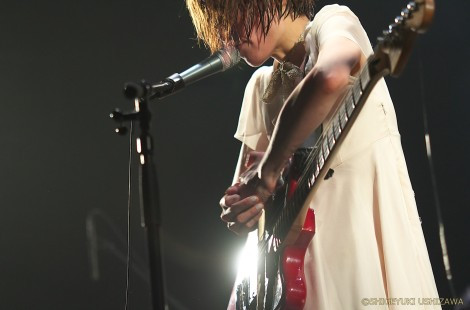

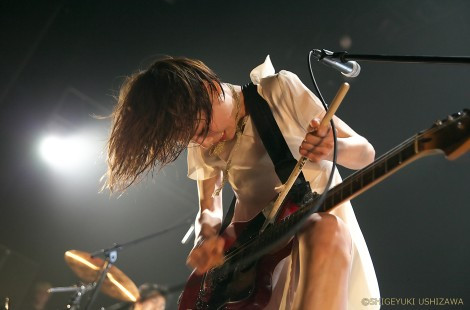

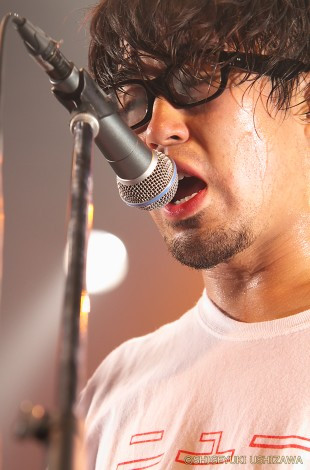

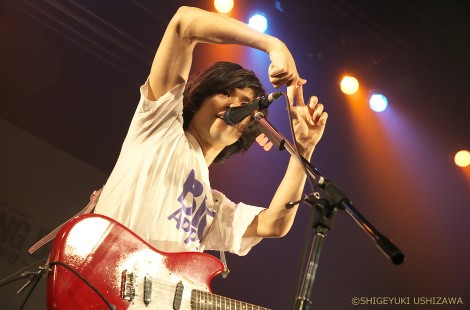

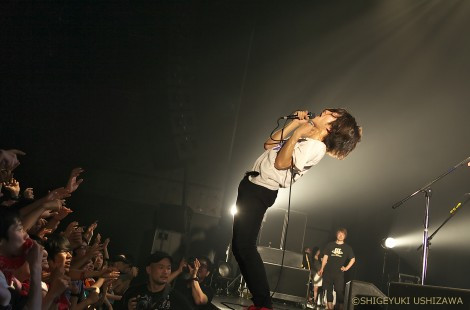

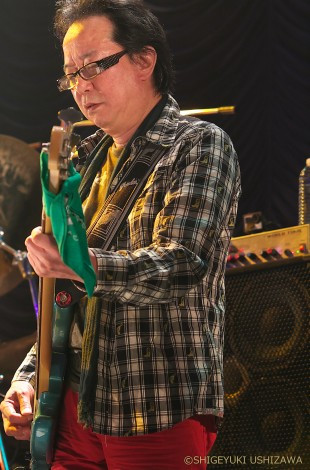

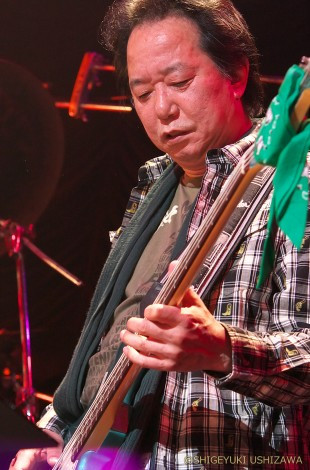

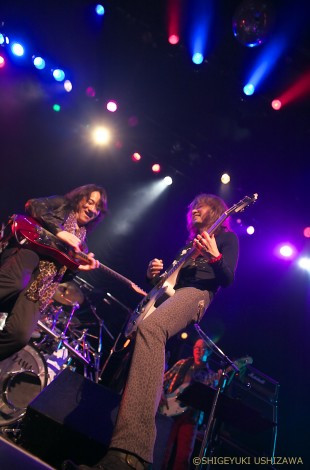

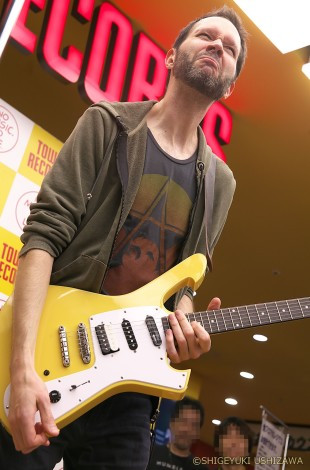

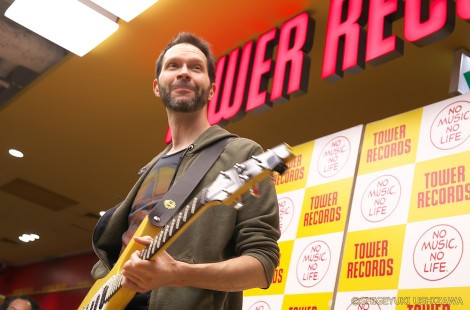

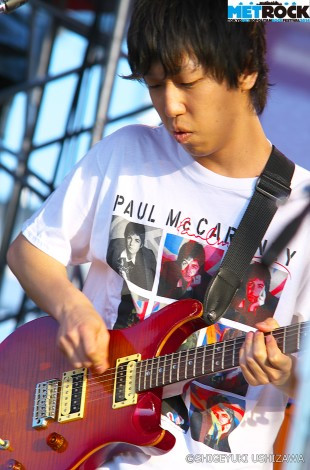

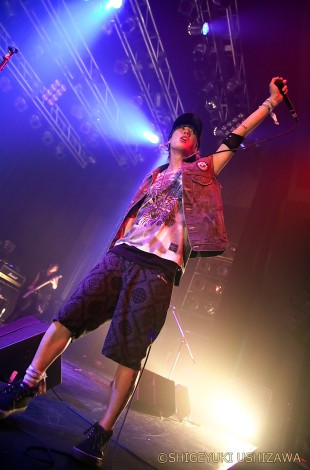

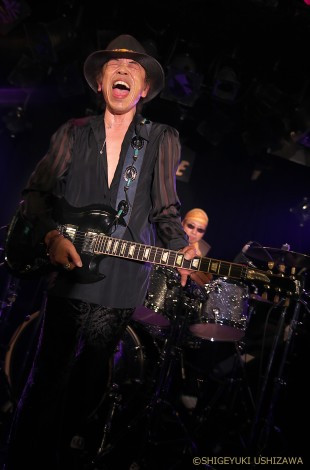

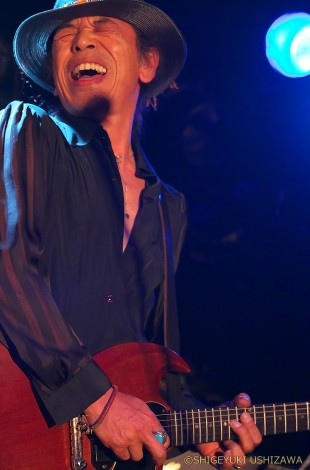

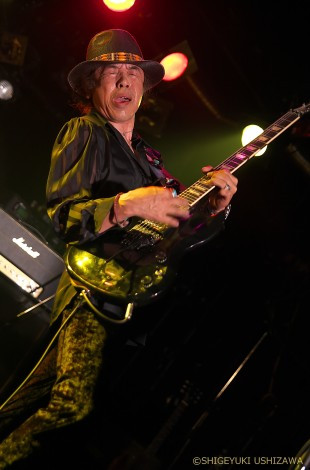

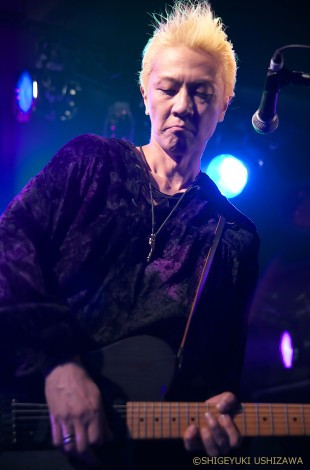

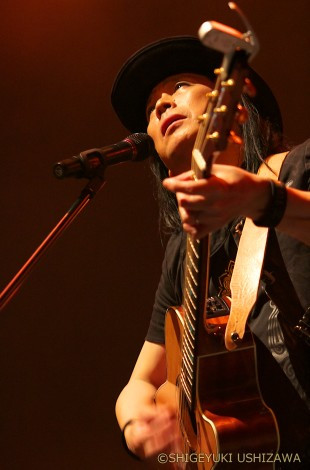

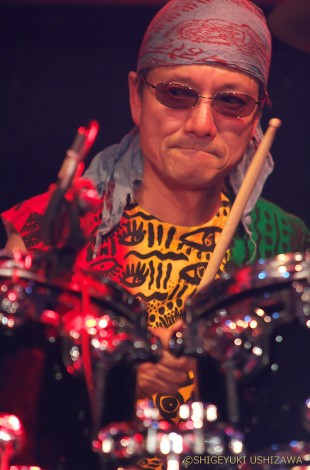

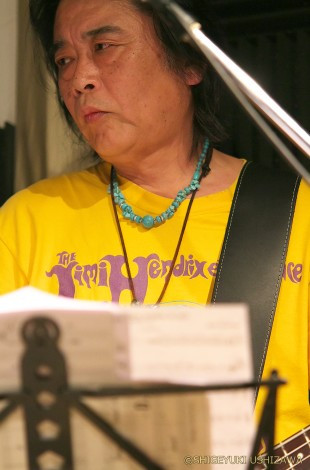

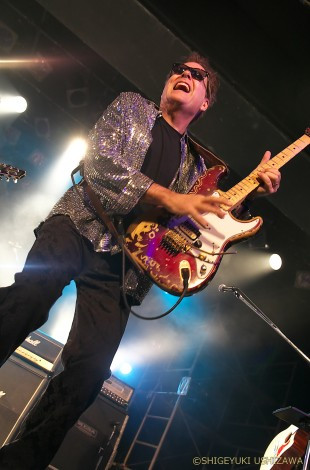

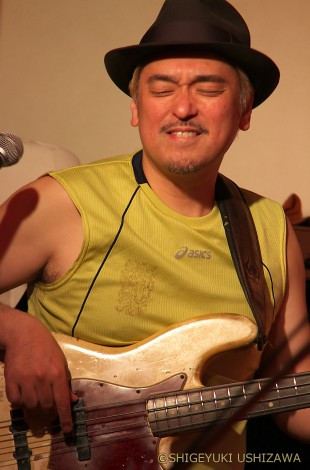

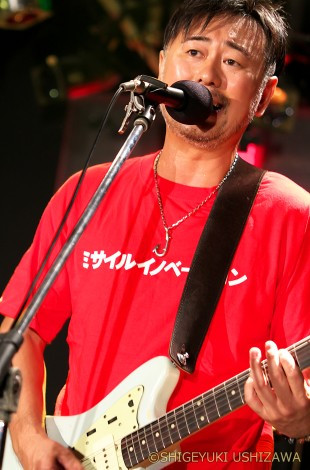

…ということで、まずご登場頂くのはミサイルイノベーションというバンド。

Do As Infinityの大渡亮が2004年に結成したロック・トリオだ。

Do As Infinityの大渡亮が2004年に結成したロック・トリオだ。

バンド名の表記は「ミサイルイノベーション」。「Missile Innovation」とアルファベットにするワケでもなく、それどころか「ミサイル」と「イノベーション」の間に「・(中黒)」さえ入らない。

バンド名の表記は「ミサイルイノベーション」。「Missile Innovation」とアルファベットにするワケでもなく、それどころか「ミサイル」と「イノベーション」の間に「・(中黒)」さえ入らない。

このシンプルさの極みはいかにも亮さんらしくていいナァ。

亮さんとは結構長いお付き合いをさせて頂いていて、以前はよくDo As InfinityでMarshall Blogに登場して頂いていた。

亮さんとは結構長いお付き合いをさせて頂いていて、以前はよくDo As InfinityでMarshall Blogに登場して頂いていた。

初めてお会いした時にイッパイ行って、たいていの人をウンザリさせてしまう間断ない私の「ロック論」を真剣に聴いてくださった辛抱強い人なのだ。

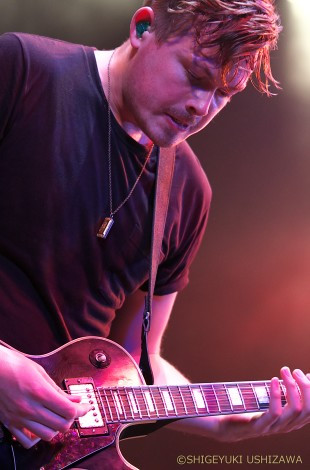

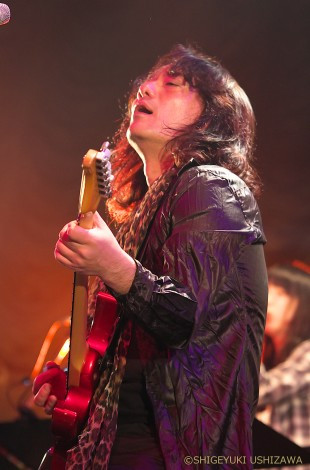

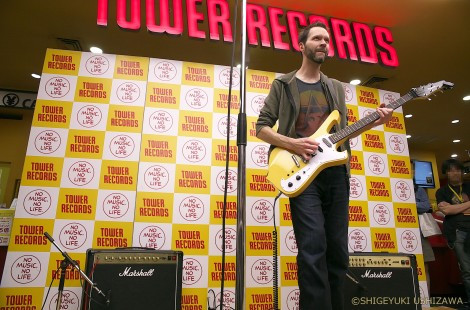

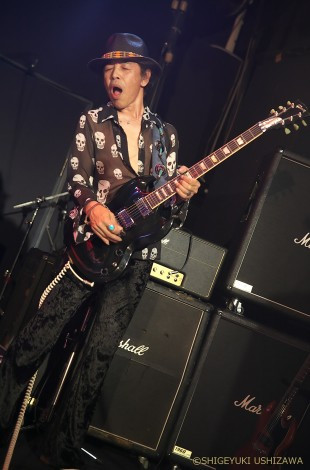

亮さんはもちろんMarshall。JCM2000は当然、VintageModern、JVM等を愛用してきてもらっている。

亮さんはもちろんMarshall。JCM2000は当然、VintageModern、JVM等を愛用してきてもらっている。

かつては1969年製の1959もコレクションされていた。

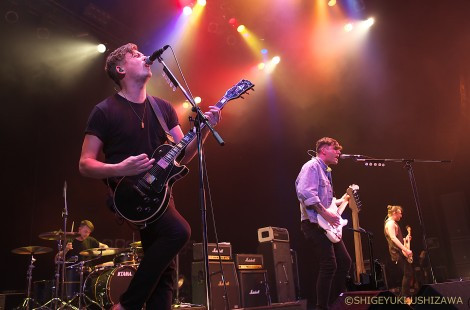

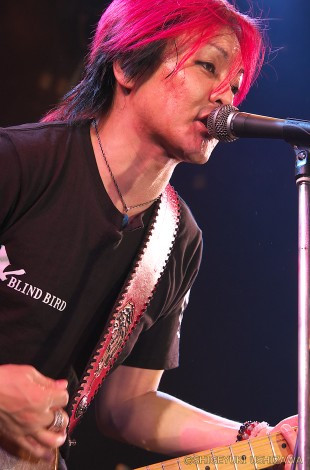

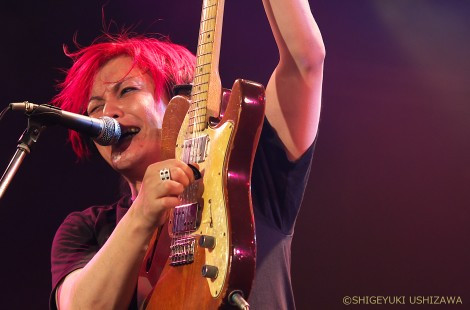

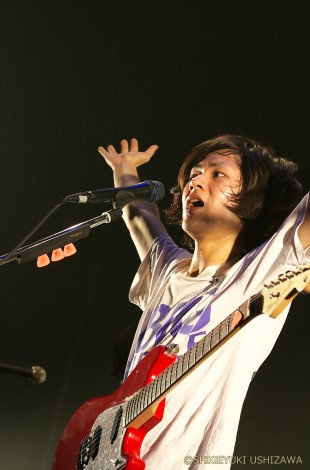

さて、このミサイルイノベーション、名前から想像するに攻撃的なヘヴィなロックを演るのかと思ったらさにあらず。実にわかりやすく、そして楽しいゴキゲンなロックンロール・サウンドを聴かせてくれる。

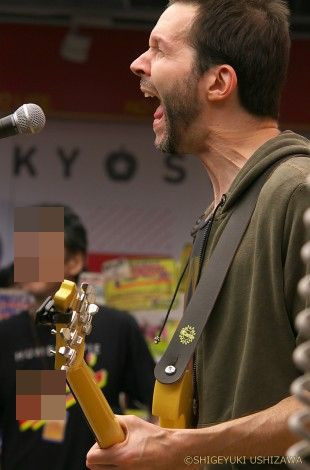

このバンドでは亮さんはほぼボーカルに徹している。ギターうまいのに派手なソロのシーンはほとんどなし。

このバンドでは亮さんはほぼボーカルに徹している。ギターうまいのに派手なソロのシーンはほとんどなし。

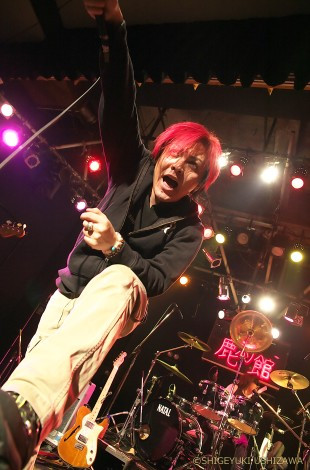

亮さん、高校の時に鹿鳴館に何回かSABBRABELLSというバンドを観に来ていたそう。

私は寡聞にしてこのバンドを知らなかったのでチョイと調べてみた。

1980年初頭から活動を開始したヘヴィ・メタルのバンドだったそうで、「目黒鹿鳴館の帝王」とアダ名されていたらしい。今、ブルース・ロックを演っている松川純一郎さんが一時期在籍していたことを知りビックリ。

亮さんによると、Black Sabbathに影響を受けたSABBRABELLSのライブは、何しろお客さん全員がトゲトゲの装束で客席が危険だったとか…。

DEAD ENDも観に来たんだって。

そんなだから、今回の鹿鳴館への出演は亮さんにとってはとても感慨深いものになった。

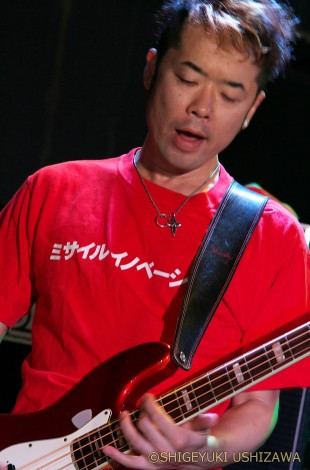

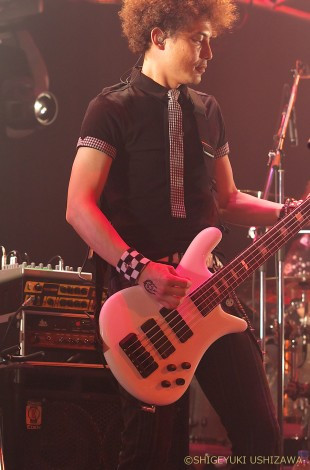

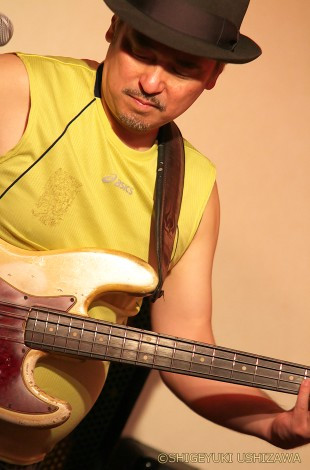

曲のポイントをガッチリつかんだ分厚いコーラスが魅力的。

曲のポイントをガッチリつかんだ分厚いコーラスが魅力的。

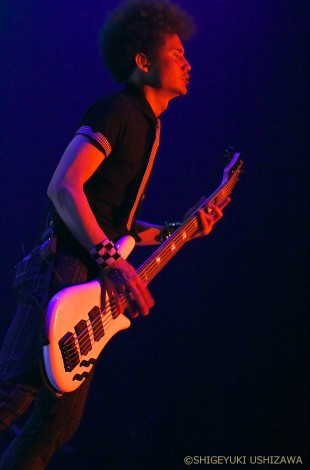

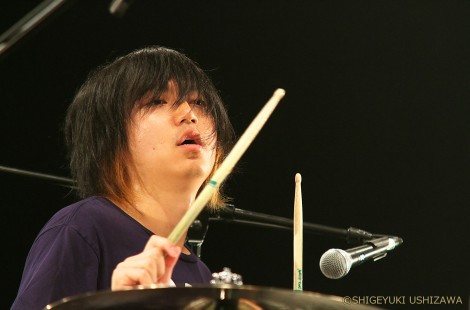

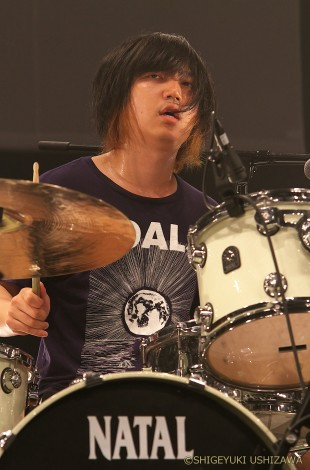

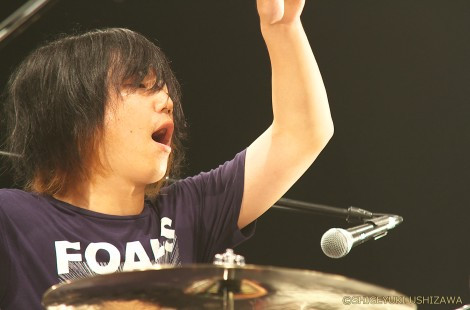

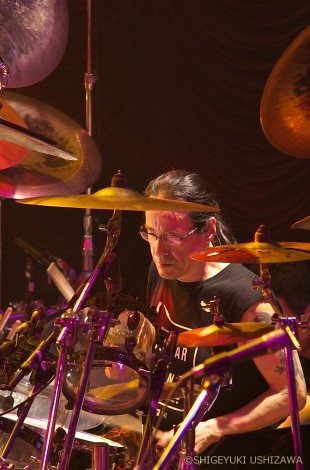

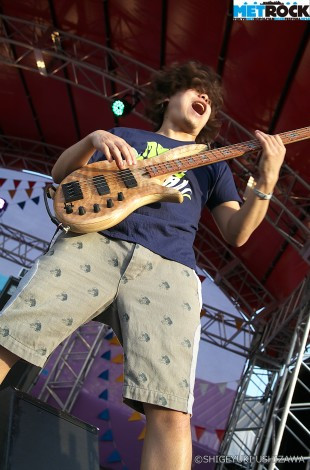

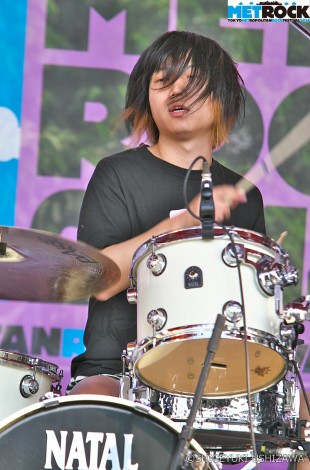

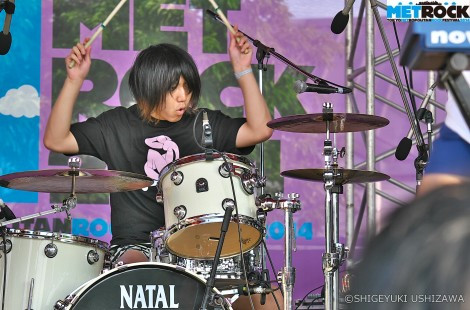

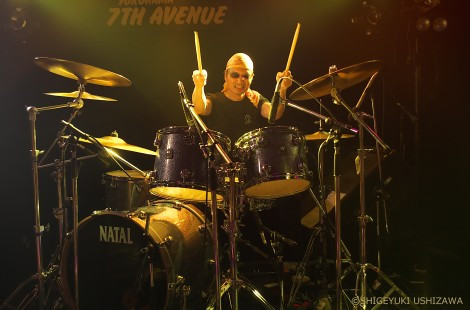

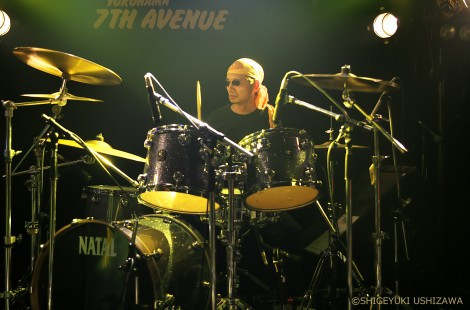

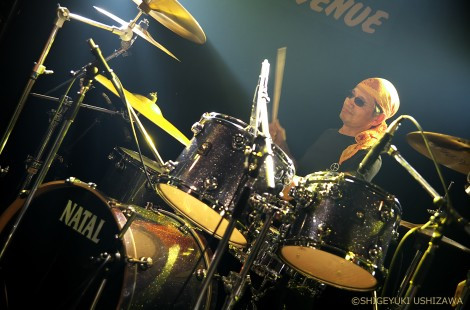

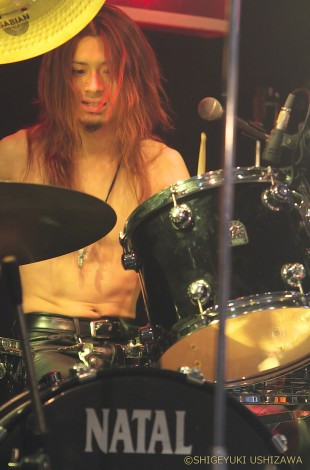

ところで、このふたりの林さんによるリズム隊…ずいぶん似てるナァ~と思っていたら双子さんだったのね!

道理でイキもピッタリなワケだ。兄弟がメンバーに含まれているバンドはまったく珍しくないが、双子はかなり珍しいでしょう。なくはないようだけれど、私が知っている限りではミサイルイノベーションだけだ。

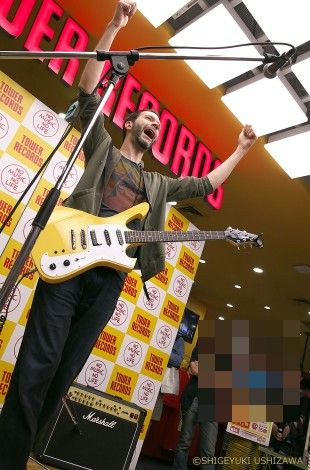

大好きだというレゲエ調の曲も含めロックの楽しさ満載のステージ!

大好きだというレゲエ調の曲も含めロックの楽しさ満載のステージ!

最後は「ミサイルイノベーション」という曲。

バンドのテーマ曲として作ったのかと思ったらそうではなくて、先にこの曲があって、それをバンド名に持って来たとのことだ。

バンドのテーマ曲として作ったのかと思ったらそうではなくて、先にこの曲があって、それをバンド名に持って来たとのことだ。

亮さん、初ミサイルイノベーション、楽しませていただきました!

亮さん、初ミサイルイノベーション、楽しませていただきました!

ミサイルイノベーションの詳しい情報はコチラ⇒Official Web Site

ミサイルイノベーションの詳しい情報はコチラ⇒Official Web Site

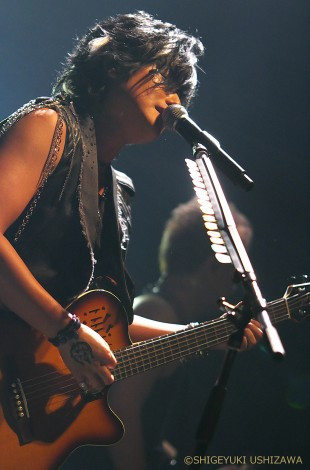

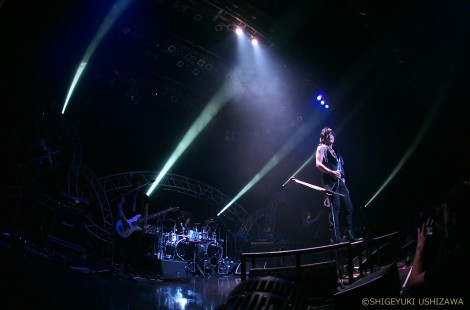

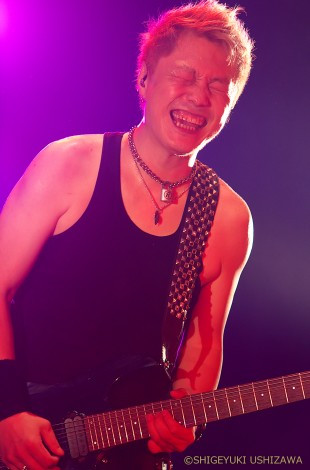

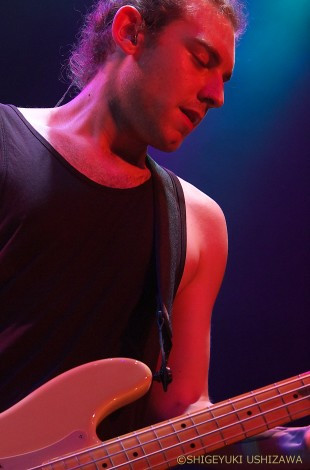

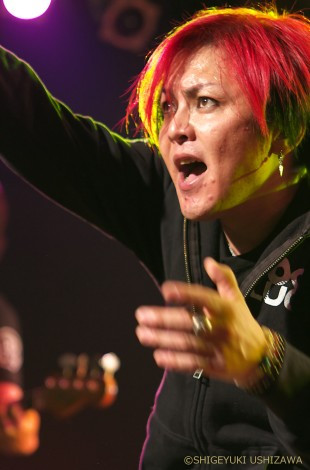

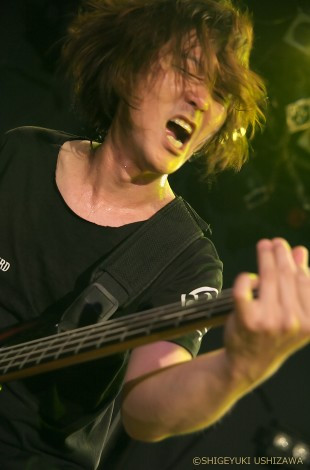

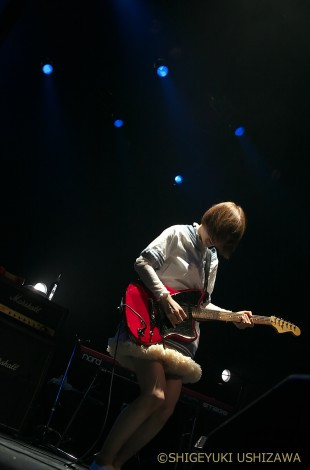

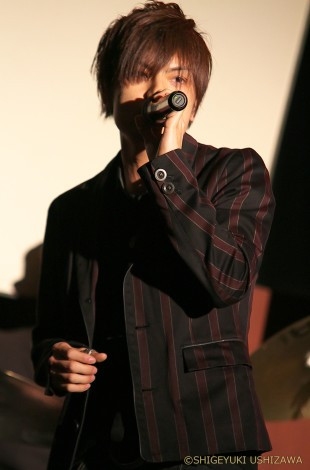

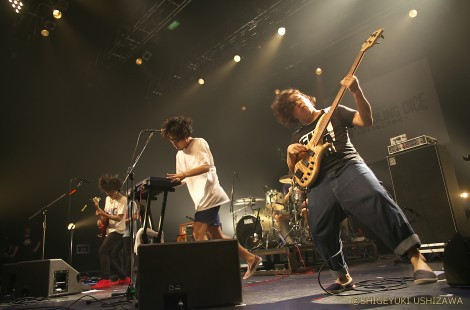

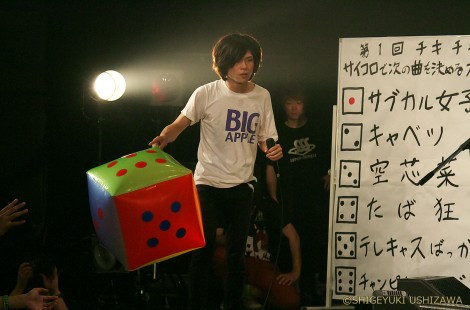

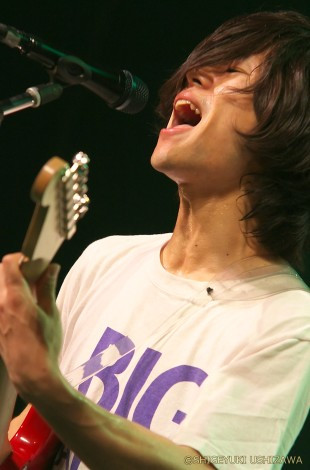

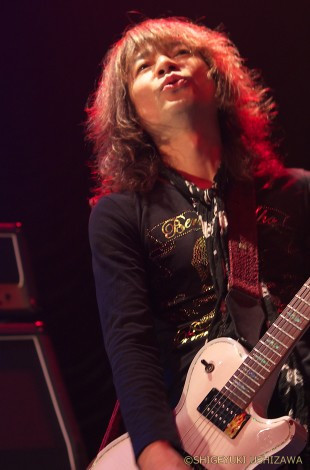

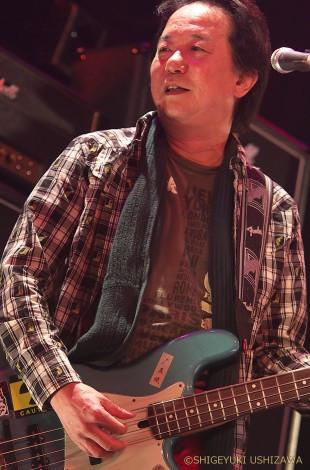

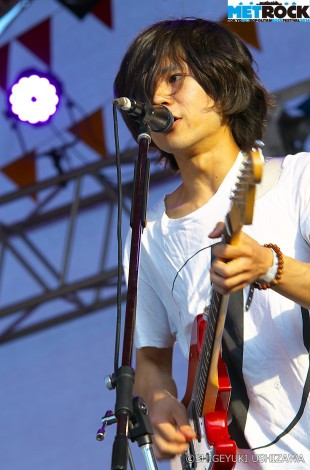

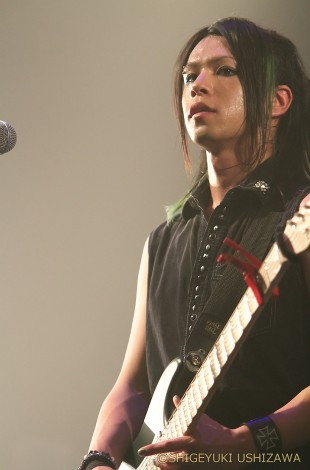

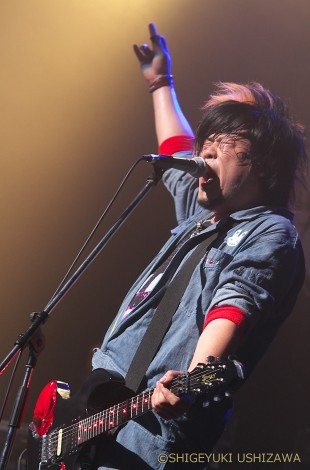

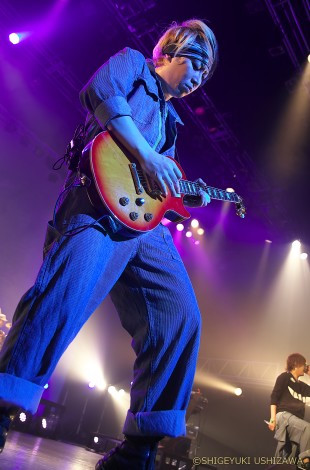

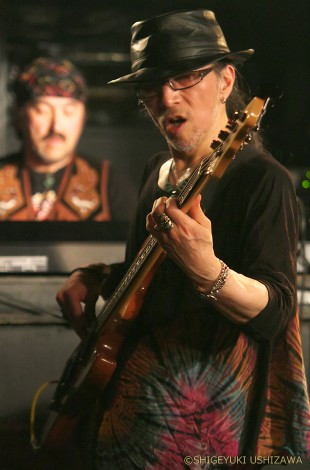

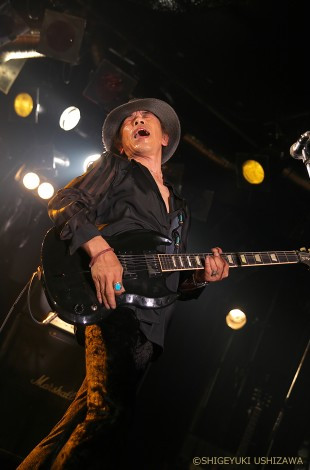

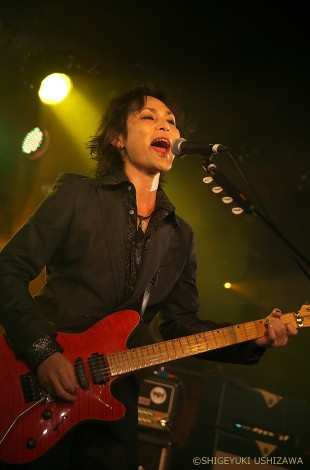

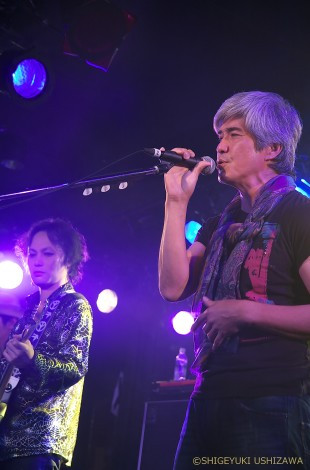

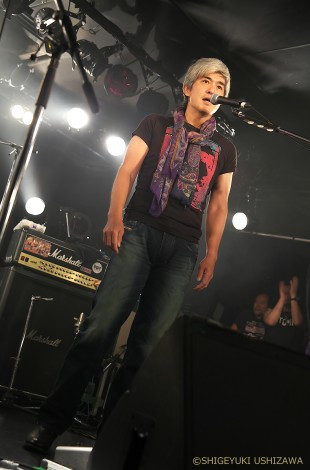

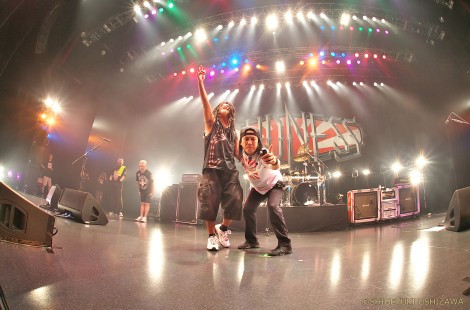

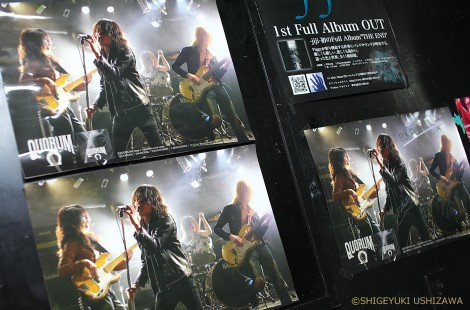

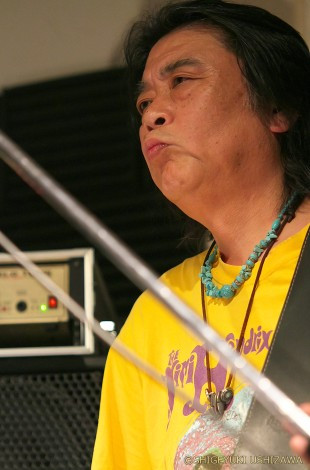

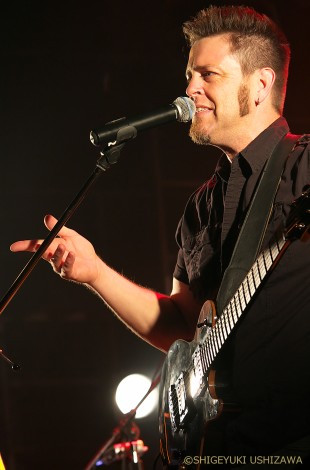

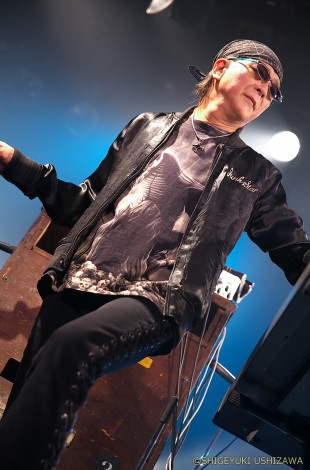

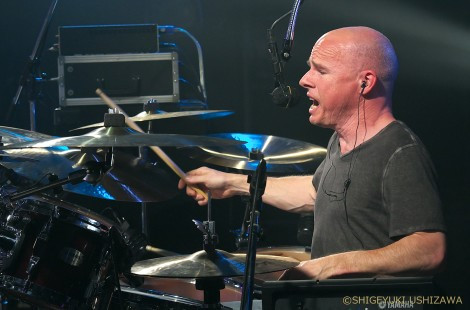

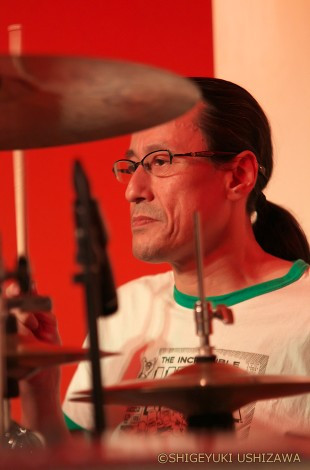

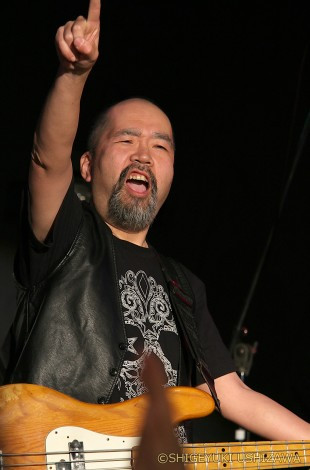

オープニングは「Chicken」という曲。相変わらずのQUORUMサウンド!シビれるね~!

オープニングは「Chicken」という曲。相変わらずのQUORUMサウンド!シビれるね~!

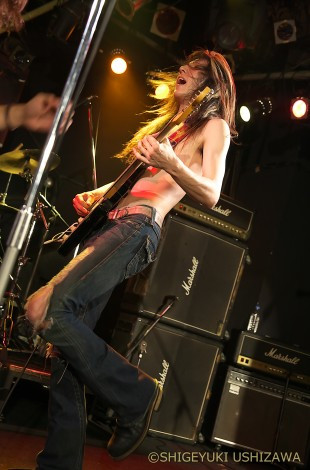

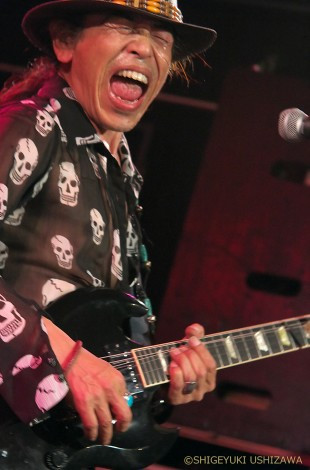

やっぱりロックはこうでなくちゃイケねぇ。

やっぱりロックはこうでなくちゃイケねぇ。

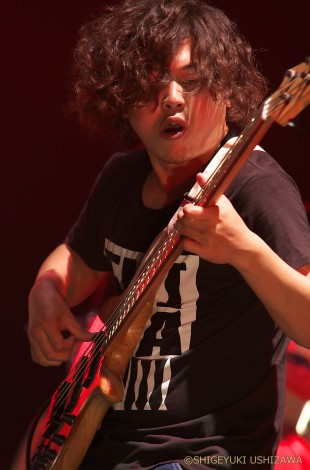

続いて「Shot Gun」。

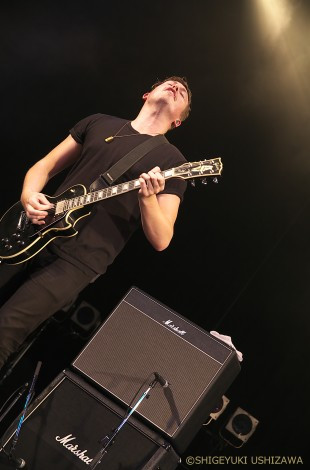

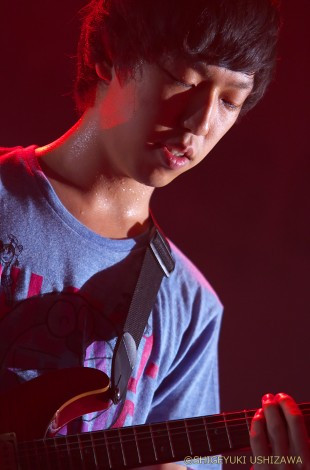

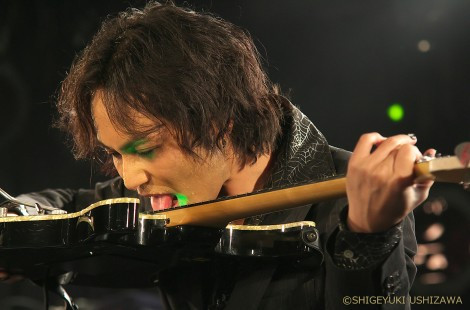

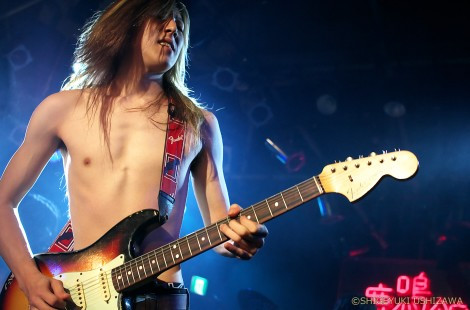

堂々と自分の言いたいことを託してソロを弾く遊太。その姿はステージの覇者のようだ。今、こんな風にしてギター・ソロを弾ける若者が他にいるだろうか?昔はみんなこうだったんよ…ギターがウマい人はね。そして、ロック・ギターというものは断じてこういうものなのだ。

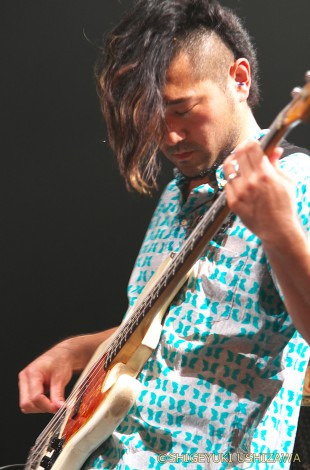

「Slide Harp」という曲が続く。

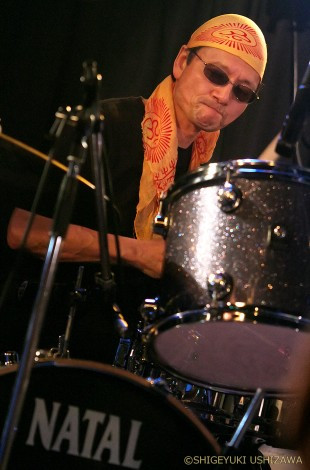

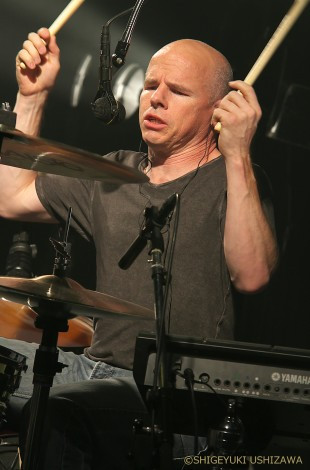

真太郎はブルース・ハープも披露。初めはポケットから携帯電話でも出したのかと思ったら10ホール・ハーモニカでした。

その次に演奏したのはカバー。Silvertideというバンドの「Devil's Daughter」という曲。

その次に演奏したのはカバー。Silvertideというバンドの「Devil's Daughter」という曲。

「Silvertide…シルバータイド…しるばーたいど…汁婆態度と…。Silverheadなら知ってるけど、Silvertideなんて知らないな…。名前からすると70年代のマイナーなバンドか?ヤバいな、知らないな…。勉強不足だコリャ。まだまだエラそうなことは言えないな…」

と悩んでいたら、なんだよ、2000年以降の新しいバンドじゃねーかよー!ヨカッタ、それじゃ知らなくても無理はない。ヒヤっとしたぜ。

そうそうMichael Des BarresでおなじみのSilverhead、去年ギターのRod Daviesから、「今春日本に行くのでMarshallでサポートして欲しい」という連絡があったんよ。楽しみにしていたんだけど、残念ながら来なかった。是非Marshall Blogで取材したかったんだけどね。

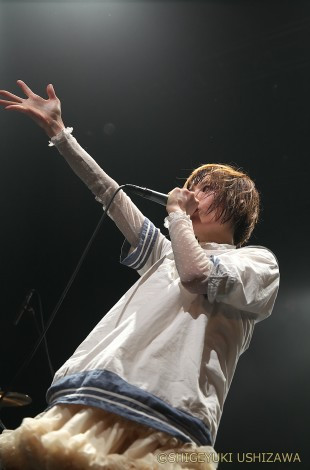

これまで何回も彼らのステージに接してきたが、この日はすごく「ひと皮ムケた」感が強かった。

これまで何回も彼らのステージに接してきたが、この日はすごく「ひと皮ムケた」感が強かった。

気が付いてみると、当日本編でファースト・アルバムから演奏したのは「3J」のみ。

それがその「ひと皮ムケた」感を与えたのだろうか?

言い換えれば「前進している」感だ。QUORUMが成長していることは間違いない。

アンコールは「Danger」。

アンコールは「Danger」。

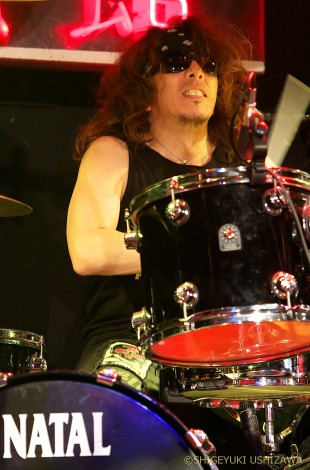

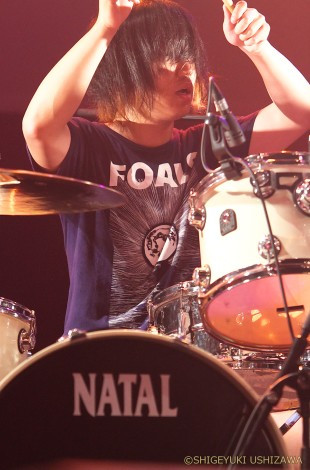

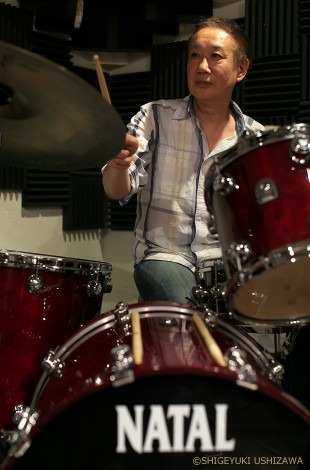

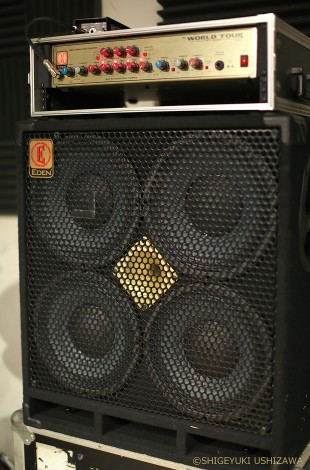

今年は年間100本のライブに挑戦しているQUORUM。昔の子供ばんどを思い出すね。

その忙しいさなか、もうすぐレコーディングに入るという。

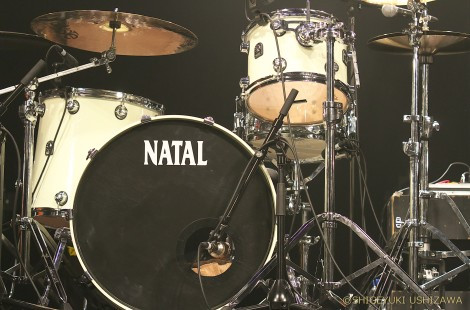

MarshallとNATALサウンドにあふれたゴキゲンな作品を送り出してくれることだろう。楽しみだ!

QUORUMの詳しい情報はコチラ⇒QUORUM Official Site

QUORUMの詳しい情報はコチラ⇒QUORUM Official Site

NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版)

NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版)

NATALドラムは高田馬場バズーカスタジオでお試しになれます。バーチ、メイプル、そしてアッシュのキットの他、各種スネアドラムも用意しています。ドラマーの方、「NATALの部屋」ご指名でお出かけください。

詳しくはコチラ⇒バズーカスタジオ公式ウェブサイト

さらに!NATALがイケベ楽器店ドラムステーションリボレ秋葉原でもお試しいただけるようになりました。

コージー村上さん他、お店のスタッフさんにお気軽にお声をかけてくださいまし!

詳しくはコチラ⇒イケベ楽器店ドラムステーションリボレ秋葉原公式ウェブサイト

(一部敬称略 2014年6月25日 目黒鹿鳴館にて撮影)