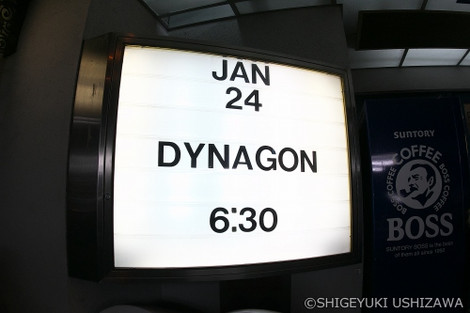

【春のオガンちゃん祭り<前編>】 YOKOHAMA 4

「日本人ばなれ」という言葉がある。

最近のこの国の世情を見ていると、そろそろ「日本ばなれ」をしたくなるような気もするが、今言っているのは「日本人ばなれ」。

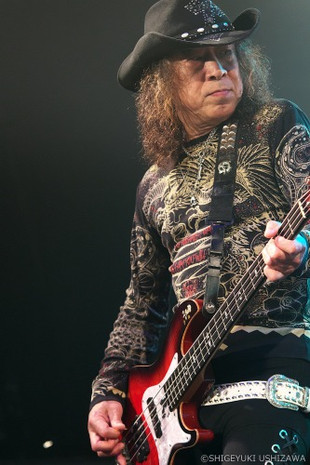

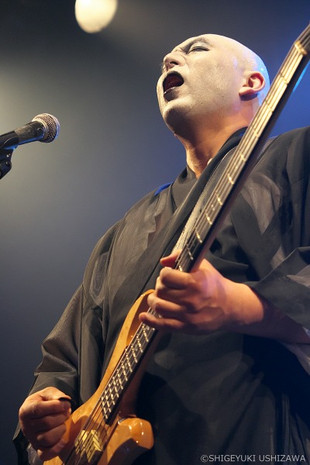

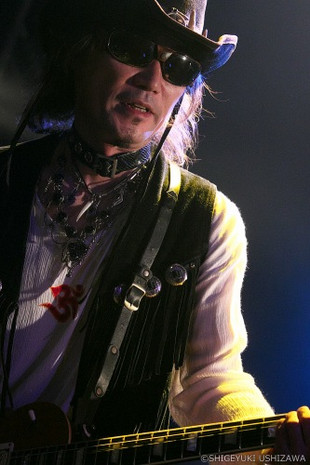

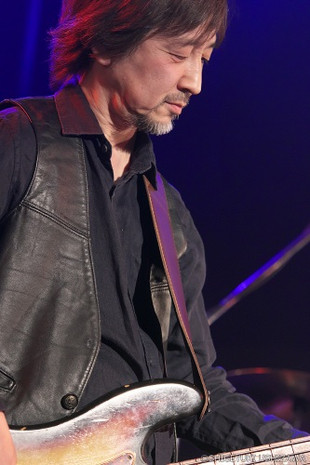

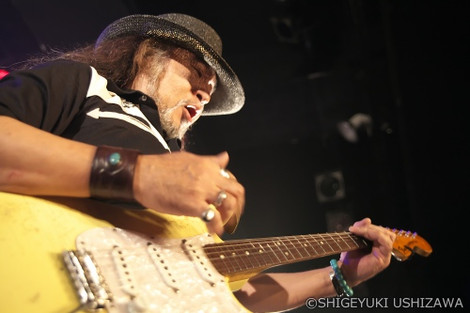

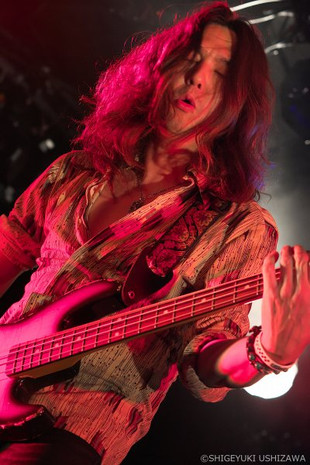

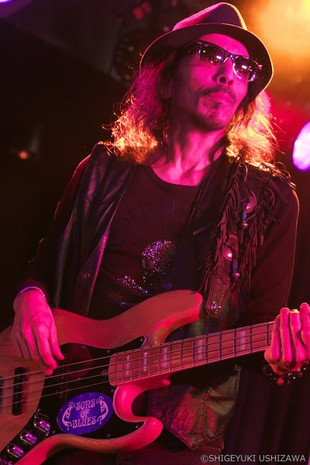

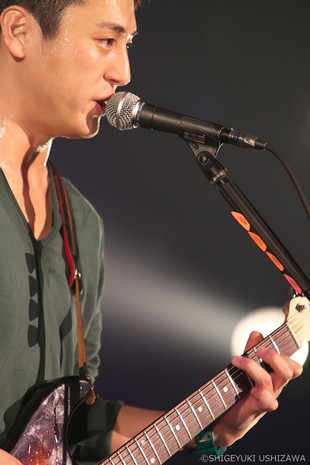

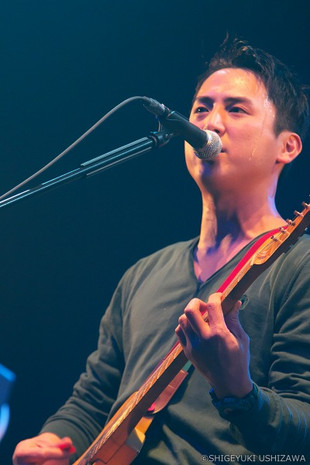

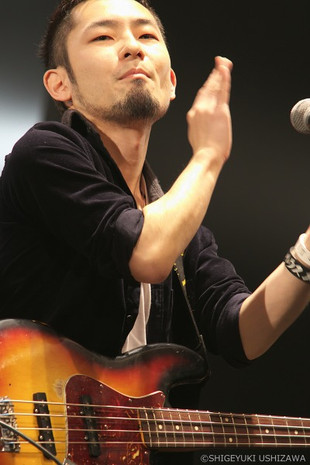

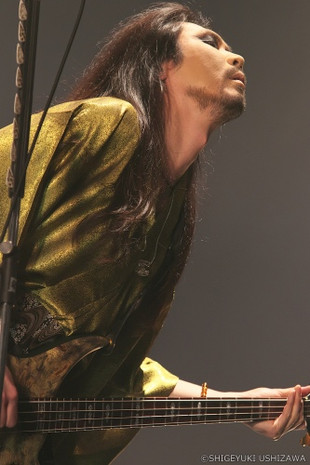

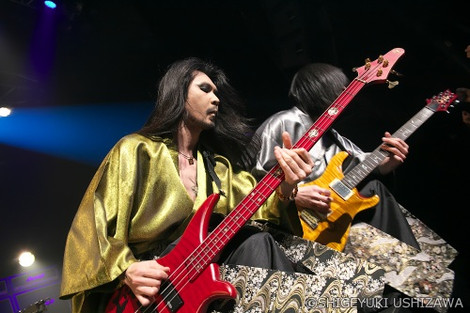

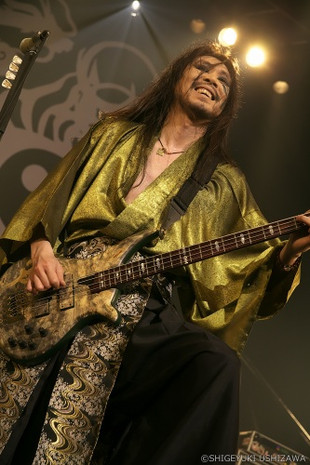

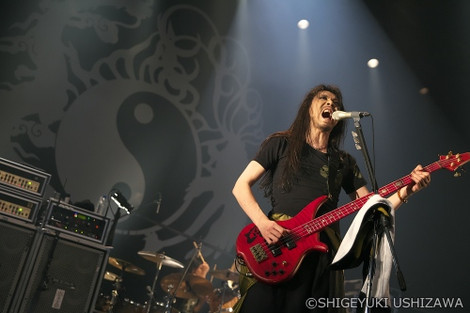

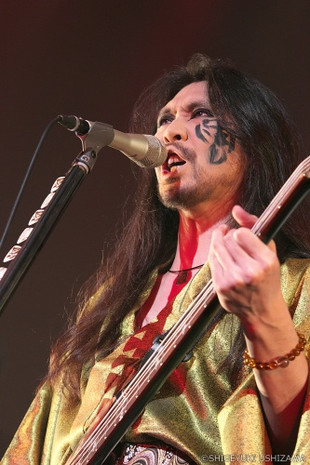

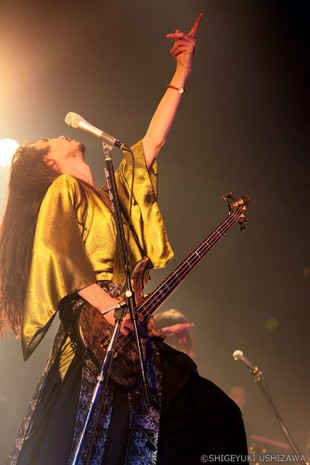

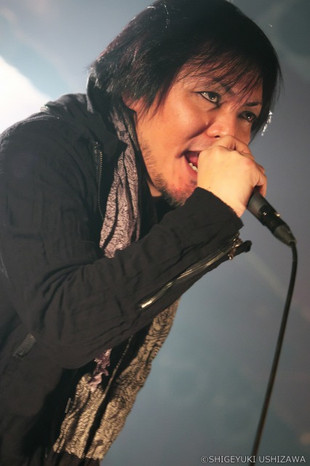

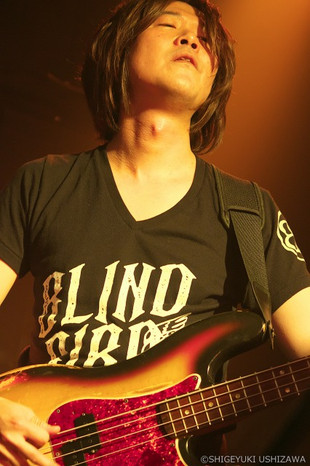

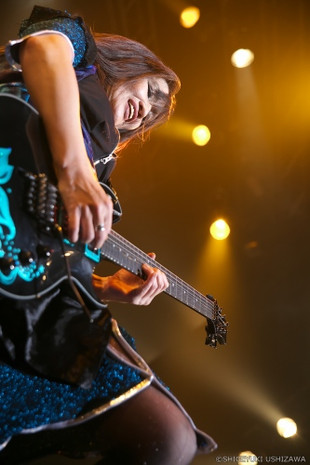

ベーシスト、小笠原義弘のことである。

アメリカ南部の田舎町から出てきたような頑強そうな風貌もさることながら、オガンちゃんの弾くベースが日本人離れしているというのだ。

「おがさはらです。おがさわらではありません」と、初めて会った時に言ったような言わないような…。イヤ、確かに言った。「おがさはらさん」と「は」をクリアに発音することはかなり手ごわかった。

あれからもう10年以上の月日が経った。

その「初めて会った」というのは、大阪でも開催したHandwiredシリーズの発表会の時のことで、デモンストレーションの一部を当時オガンちゃんが在籍していたグループ、Savoy Truffleにお願いしたのだ。

Frank Zappa好きということで仲良くなり、呼び名は「おがさはらさん」から「オガンちゃん」にすぐに変わった。呼びかけるのが大層楽になった。

そういえば、フジ・ロックでSavoyを観たこともあったな。

その後、ichiroちゃんや令文さん、Kruberablinka、Chris Duarte等々との共演を通じ、東京でしょっちゅう顔を合わせるようになり、オガンちゃんとの親交は深まっていき今日に至っている。

決して奇を衒うことのない、音楽をひたすら作ることに徹するオガンちゃんの「ベースらしいベース」が好きだ。

「~をするために生まれてきた男」…という言い方をよくするが、「~」に「ベース」という言葉を代入した時、「=」の右辺にくる確立の高い解のひとつが「オガンちゃん」なのである。

左辺がギターでもドラムでもこの等式は成立しない。

オアガンちゃんには「ベース」なのだ。

それと、トーン。音楽の色気がプンプンしてる。その深みはあたかもウッド・ベースのようだ。

EDENがオガンちゃんのサウンドづくりに貢献していることを誇りに思う。

3月にオガンちゃんが参加するおもしろいギグが立て続けにあったので、今日&明日の2本立てでそれらをレポートする。

名づけて『春のオガンちゃん祭り』!

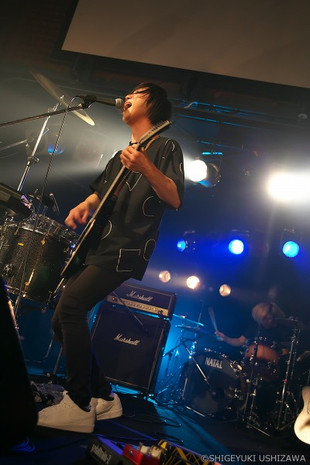

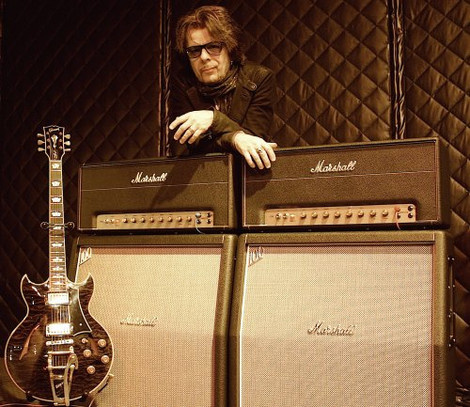

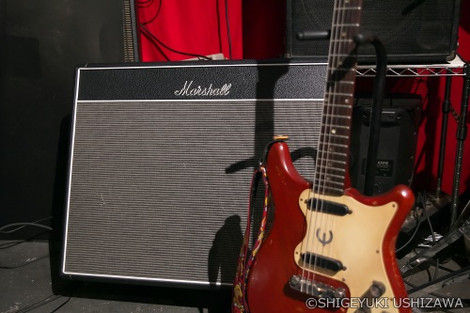

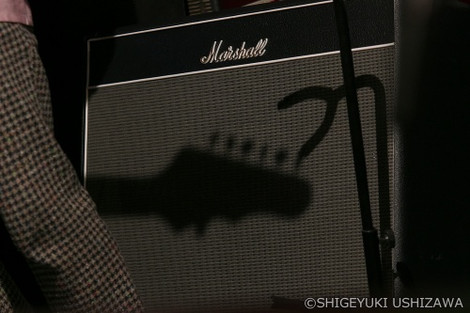

小ぢんまりとしたステージにセットされたMarshall、NATAL、EDEN。この写真には写っていないが、向かって左側にいいものが置いてある。

小ぢんまりとしたステージにセットされたMarshall、NATAL、EDEN。この写真には写っていないが、向かって左側にいいものが置いてある。

今日のオガンちゃんのセットアップ。

今日のオガンちゃんのセットアップ。

EDEN WT-800に1x15"キャビネットのD115XST。

こうした小規模現場用のセットだ。

今日は『オガンちゃん祭り』。

今日は『オガンちゃん祭り』。

せっかくの機会だから他のシチュエーションも見ておこう。

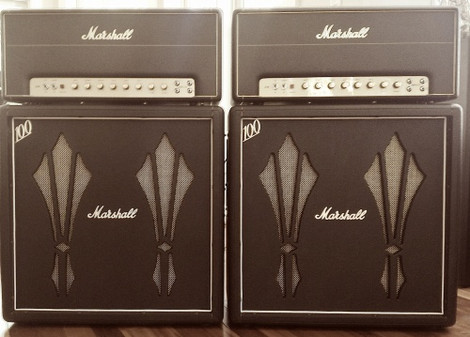

コレは中規模~大規模現場用のセット。

Shrimpheadsの時のもの。ここでは1x15"キャビネットを2台使っている。

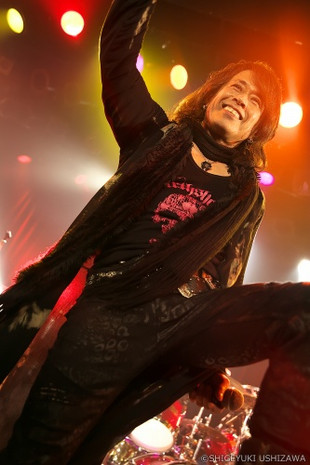

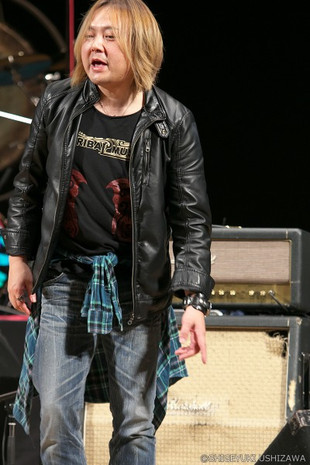

コレは令文さんとのTRIO the COLLAGENSの時のセット。ハードなロック向けだ。

コレは令文さんとのTRIO the COLLAGENSの時のセット。ハードなロック向けだ。

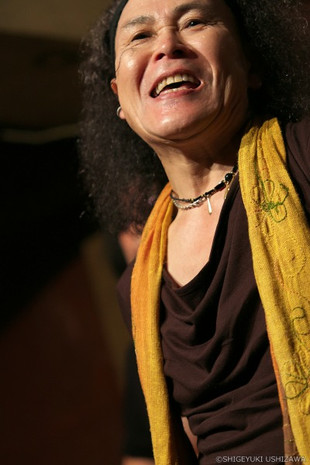

Marshall社EDENの親分Lukeと。

ここでは4x10"と1x15"のキャビネットをミックスして音に鋭さを増させた。

4x10"と1x15"では音の立ち上がり感がまったく異なるので、演奏する音楽の内容でチョイスしている。

さて、今日のライブ。

さて、今日のライブ。

「YOKOHAMA 4」なんて、取って付けたようなバンド名だけど、取って付けたんだろうナァ。

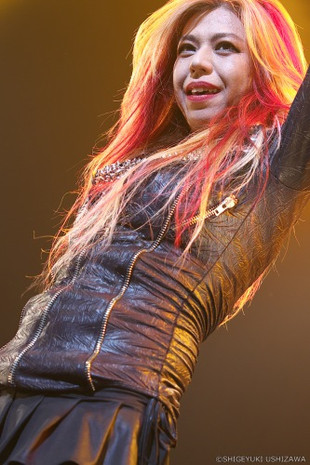

さっき「左にいいものがある」と言っていたのが…

コレ!

ヴァイブラフォンだ。

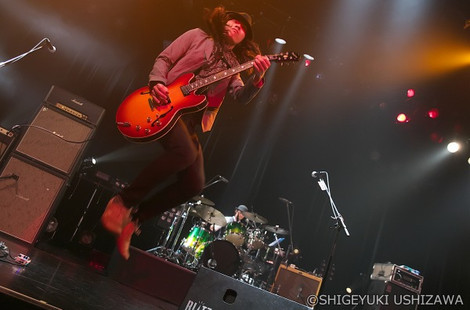

マリンバとかヴァイブラフォンとか、いわゆる「鍵盤打楽器」の類は好き。

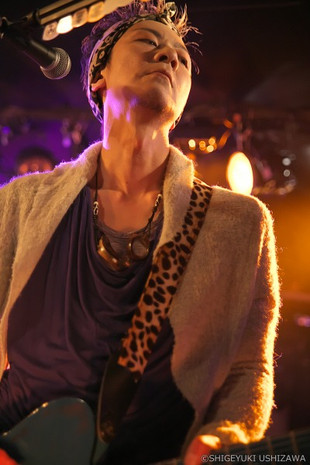

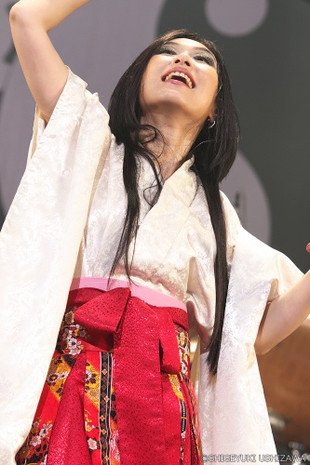

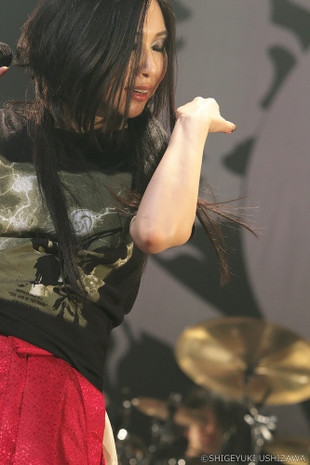

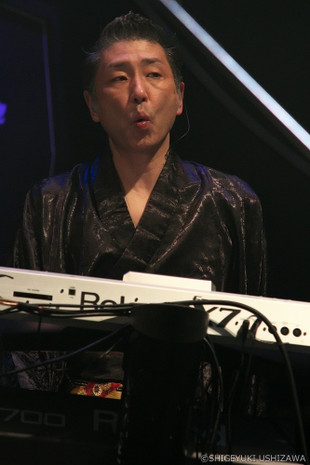

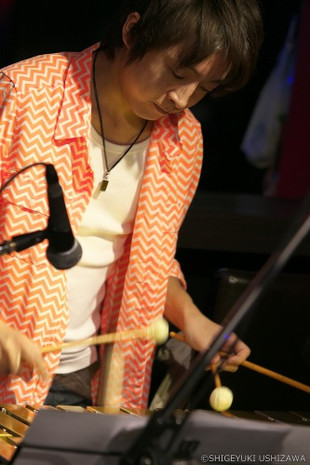

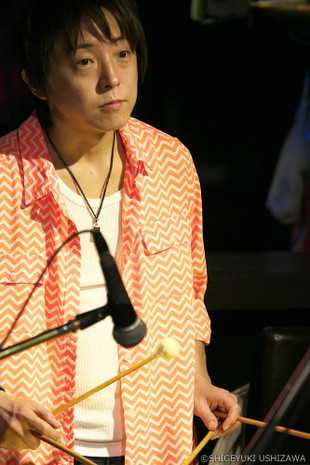

奏者は宅間善之。

スゴかった!

鍵盤打楽器というのはピアノの仕事を打楽器でやるもので、両方の楽器をマスターしていないととても演奏できないという。

ま、当然といえば当然。

かのPatto、Boxer、Tempest、Kevin Ayersのスゴ腕ギタリスト、Peter Ollie Halsoleは元々ヴァイブラフォン奏者を目指していたが、あまりにも難しいので断念してギターに転向したという。

それであなだけすごいギターを弾くんだからね…どれだけヴァイブラフォンという楽器が難しいかということがうかがい知ることができる。

そんな楽器がヴァイブラフォン。

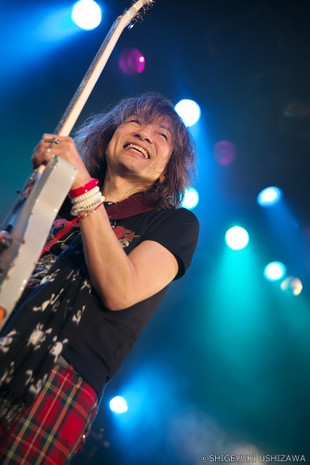

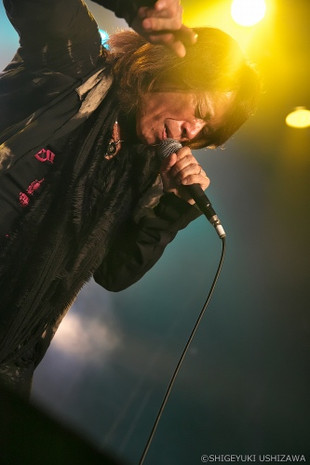

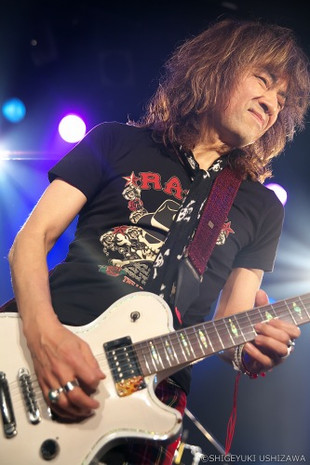

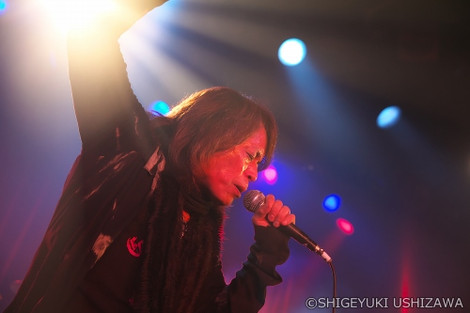

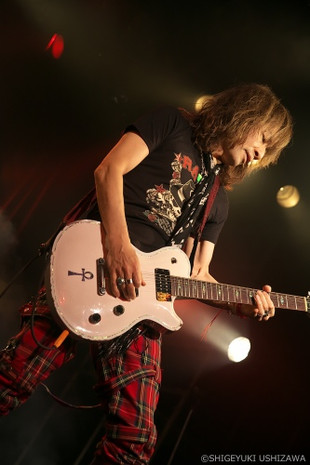

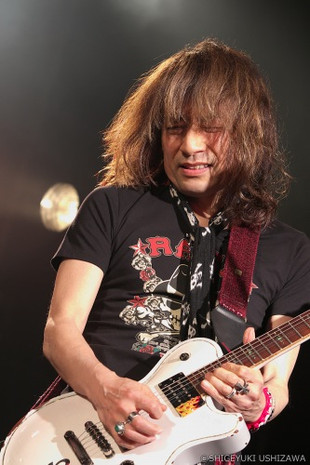

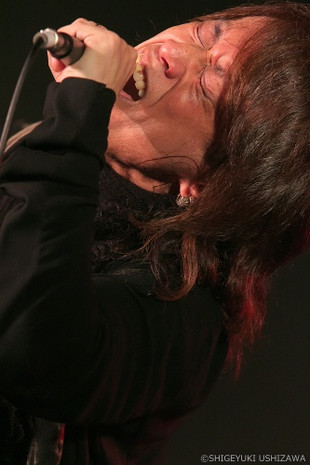

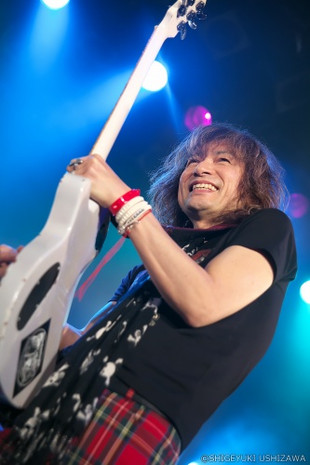

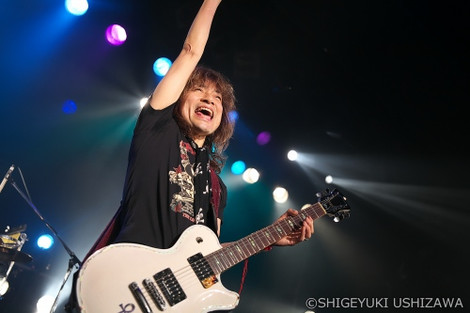

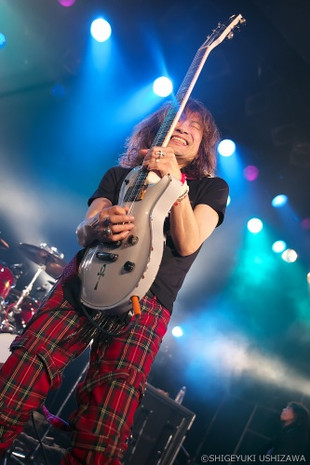

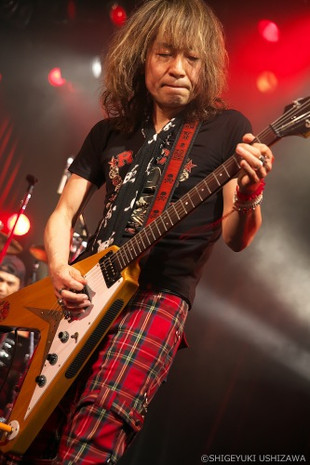

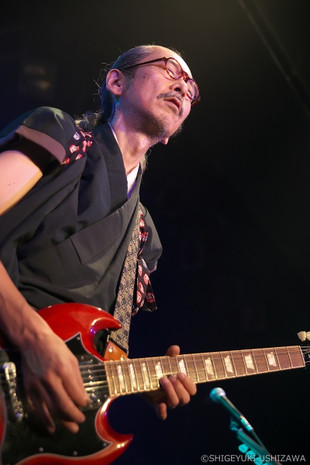

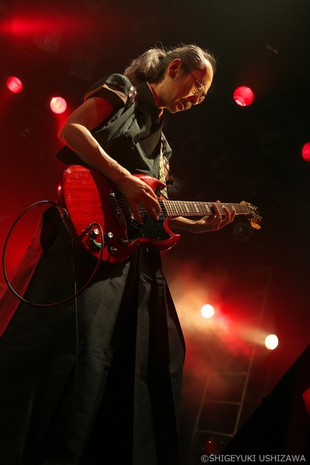

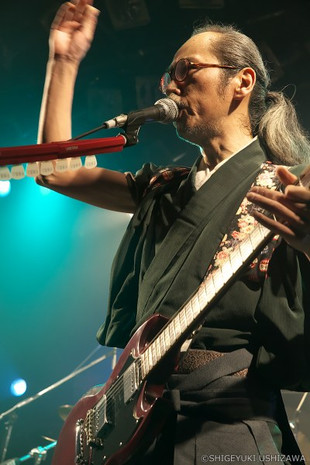

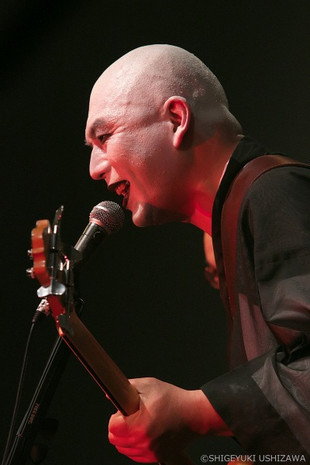

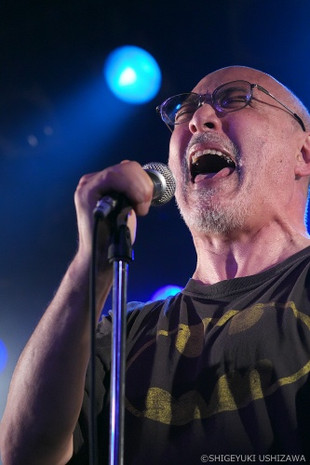

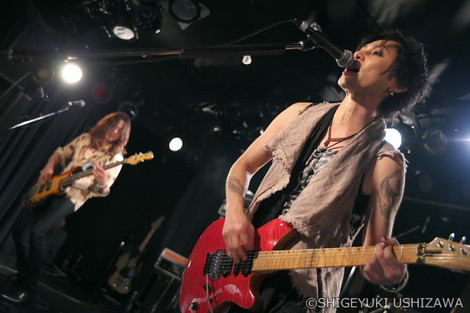

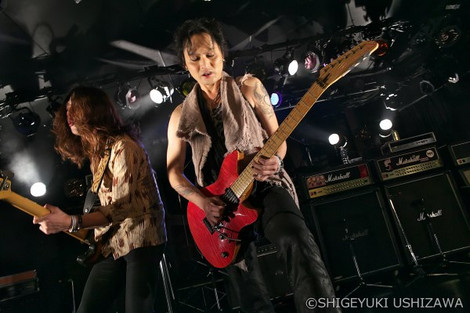

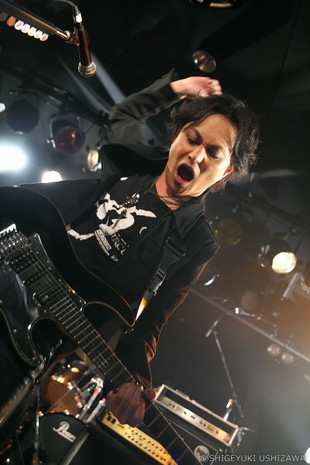

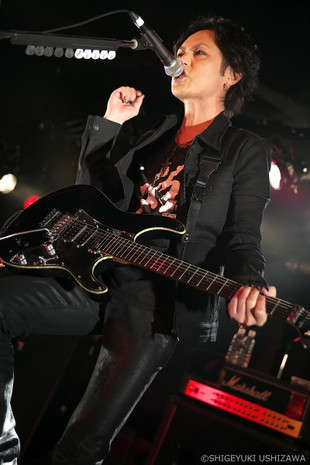

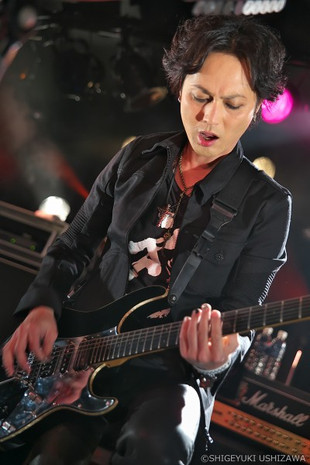

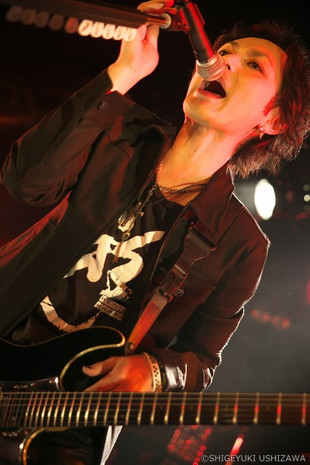

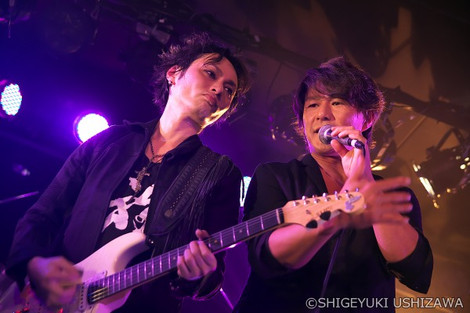

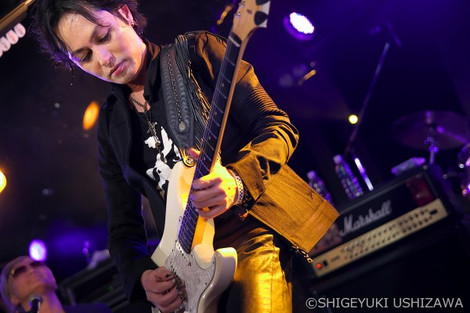

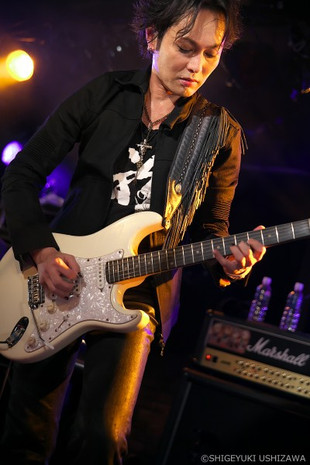

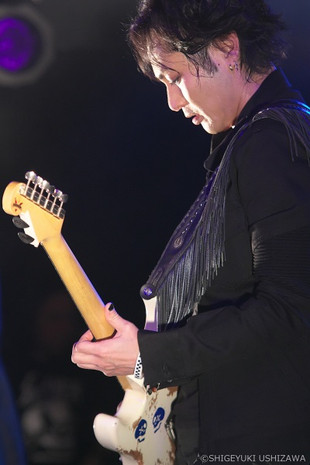

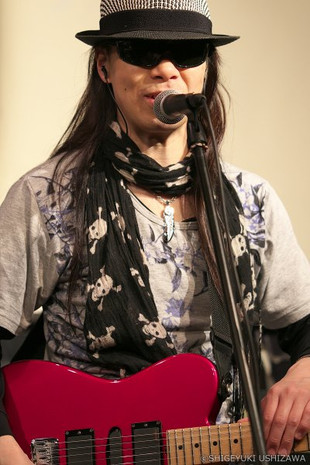

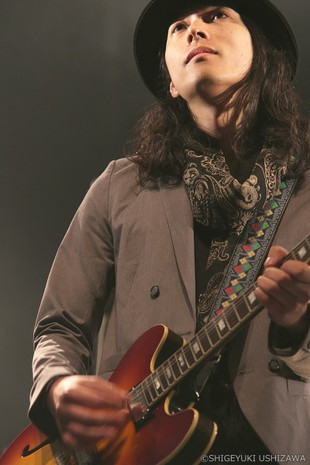

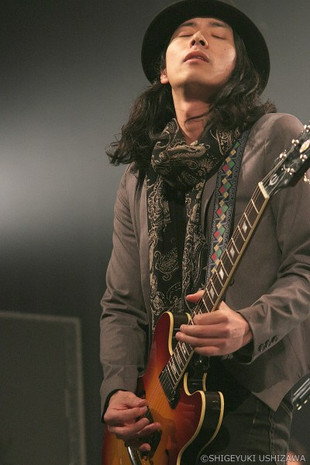

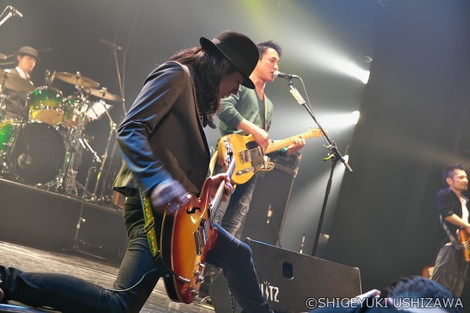

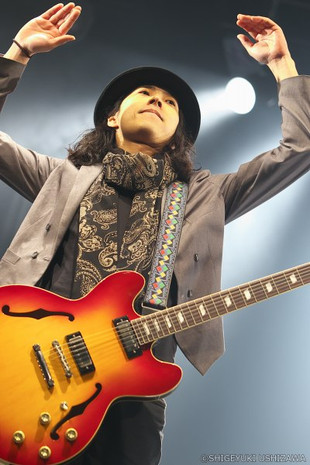

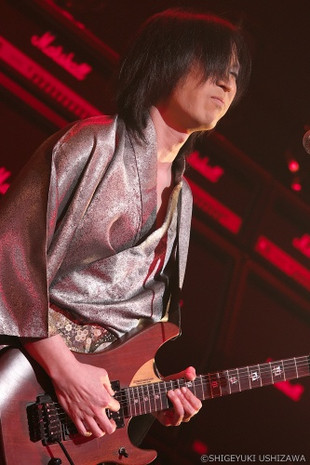

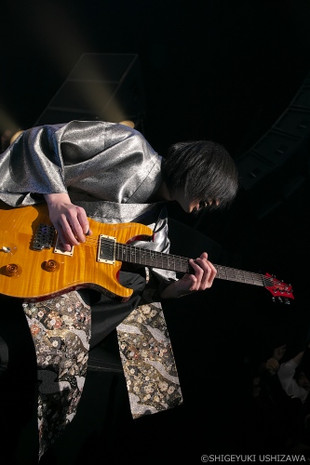

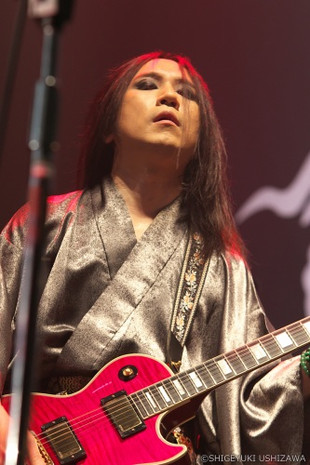

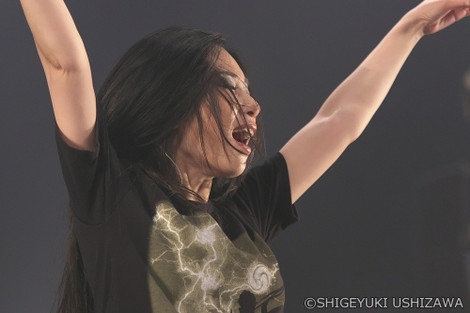

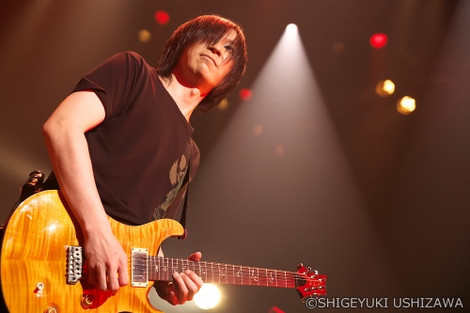

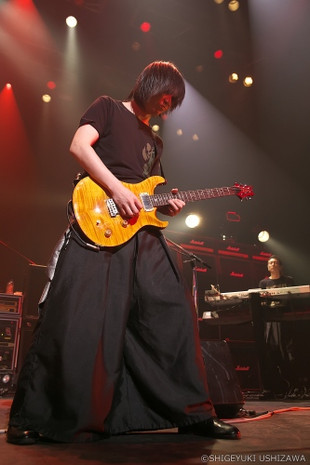

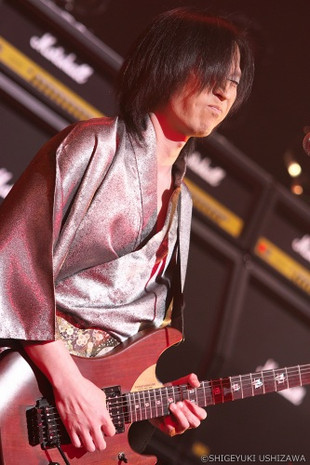

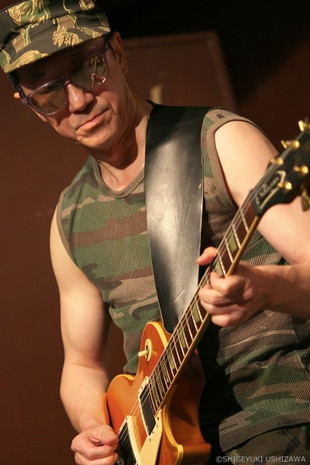

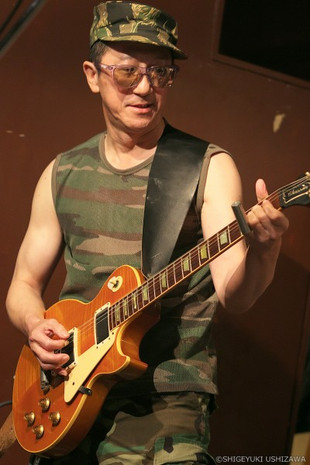

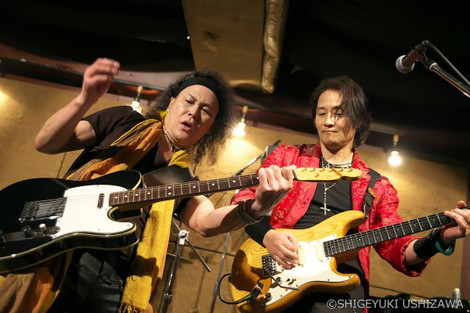

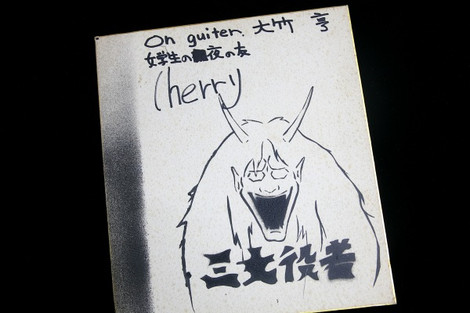

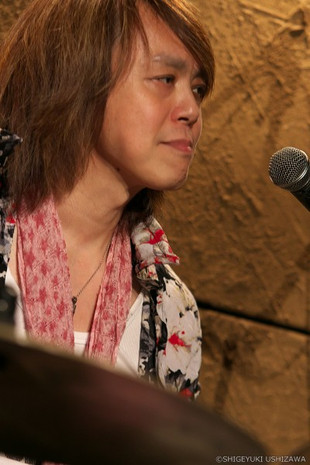

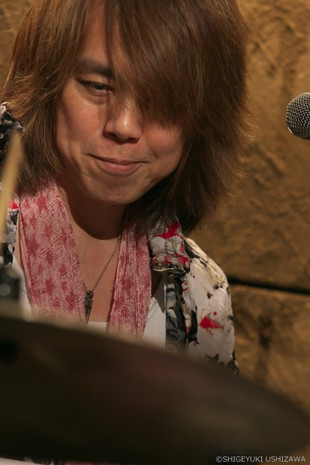

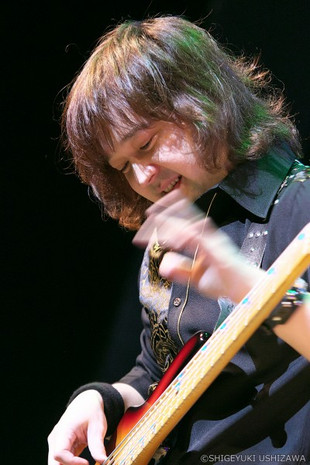

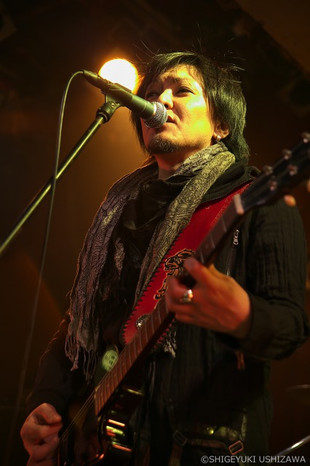

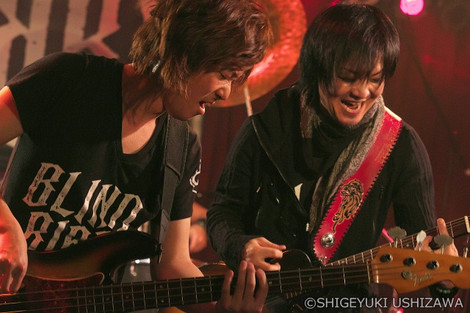

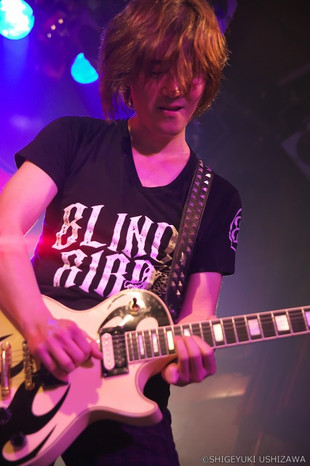

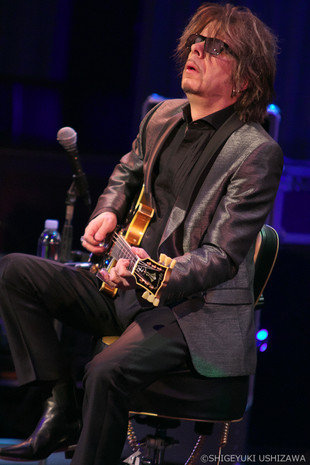

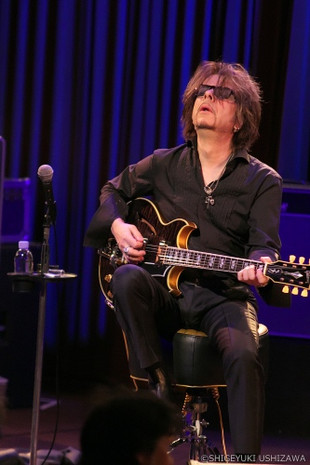

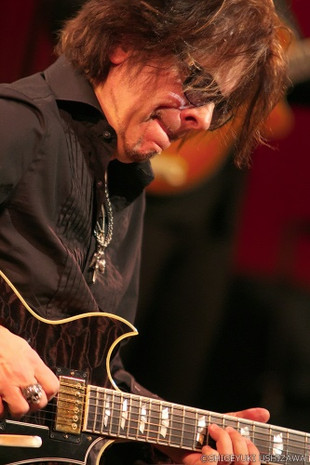

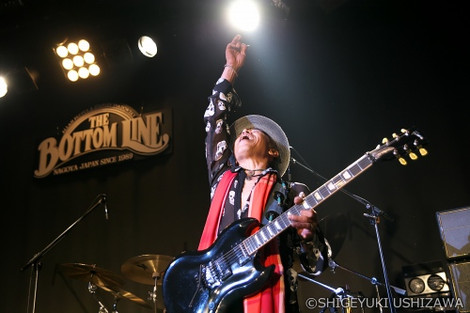

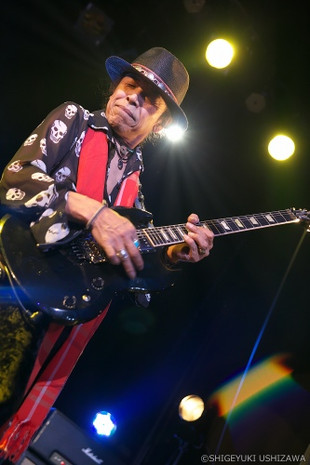

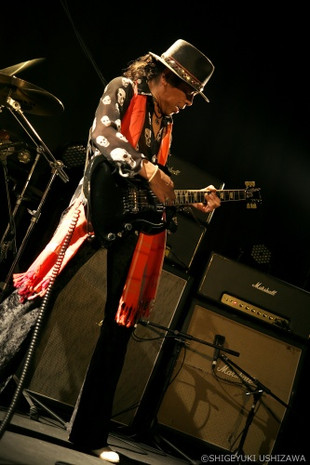

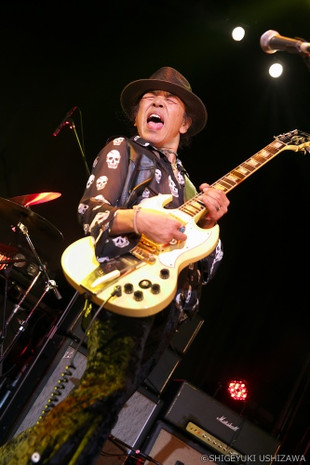

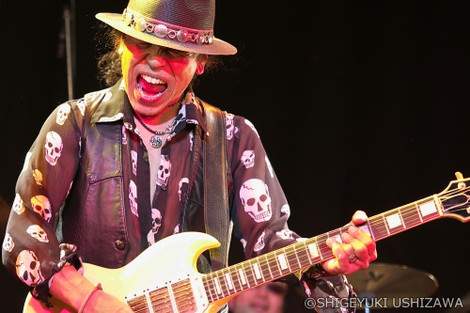

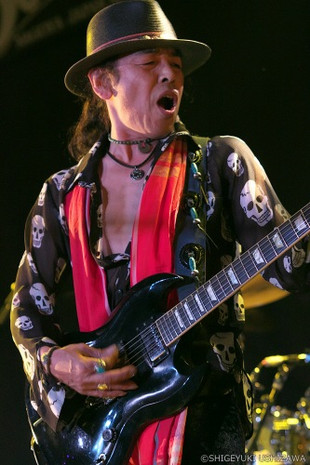

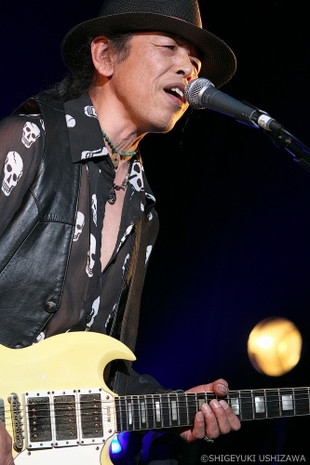

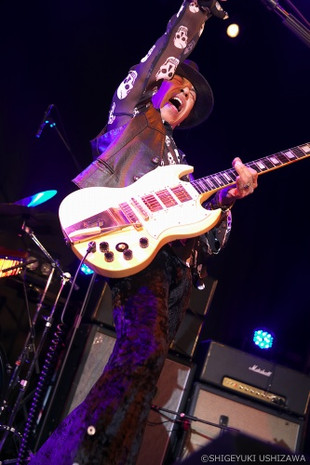

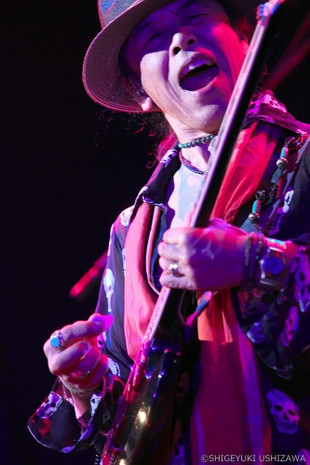

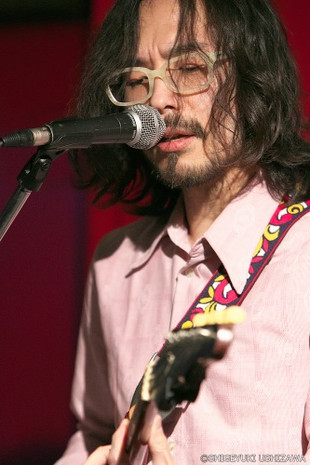

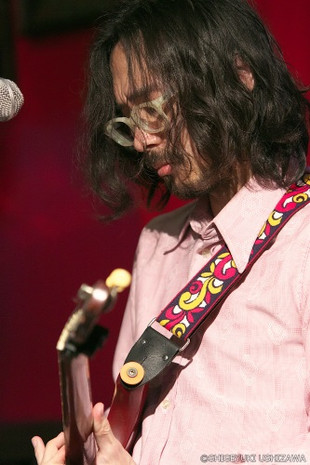

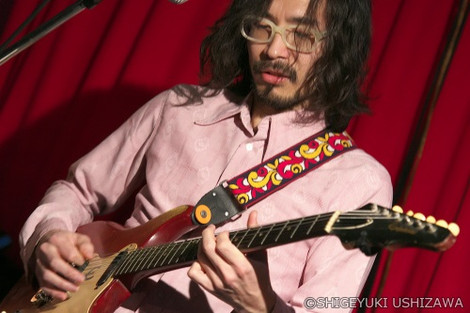

ギターは椎谷求(しいやもとむ)。

ギターは椎谷求(しいやもとむ)。

オガンちゃんが「変態ギター」というのでとても楽しみにしていた。

ちゃんとジャズを勉強した人だ。今時それだけで十分に「変態」だったりして?!

ちゃんとジャズを勉強した人だ。今時それだけで十分に「変態」だったりして?!

期待通りのプレイだった!

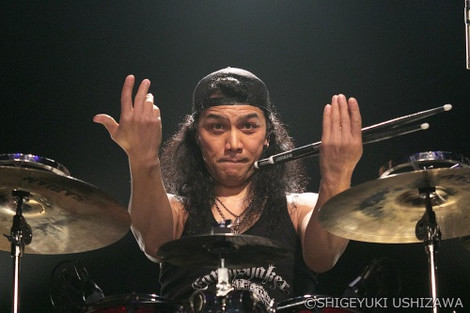

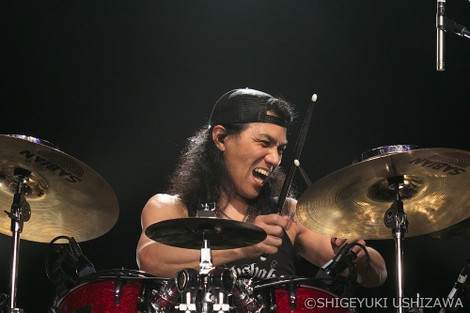

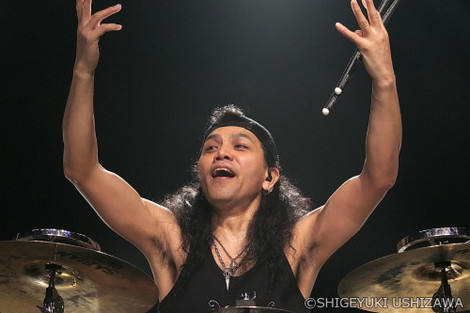

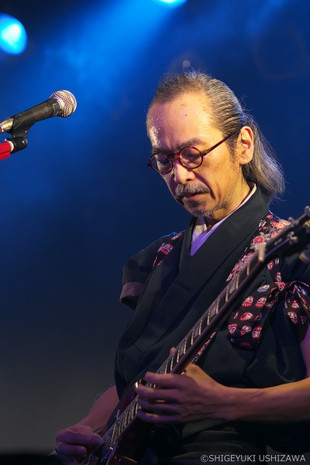

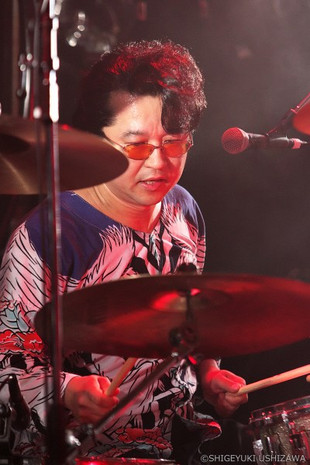

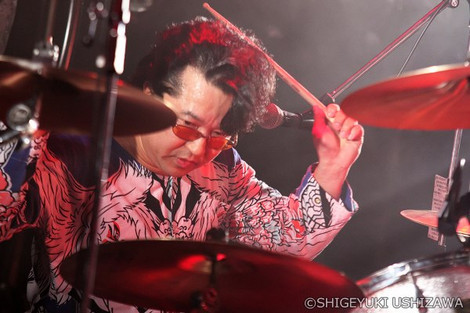

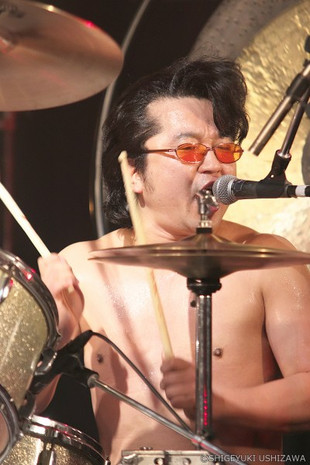

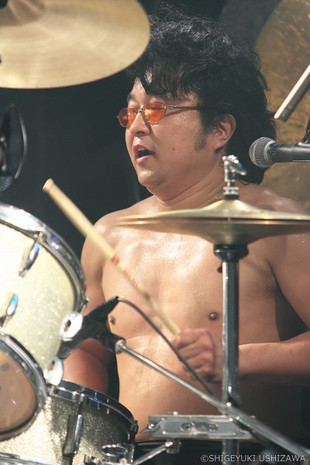

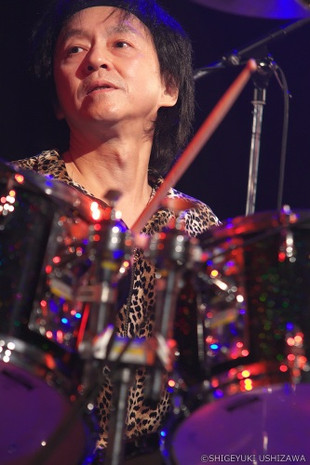

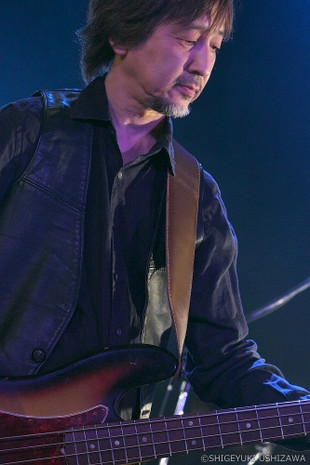

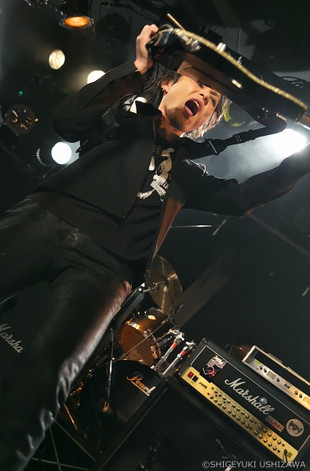

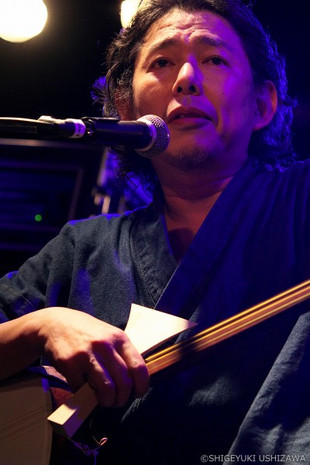

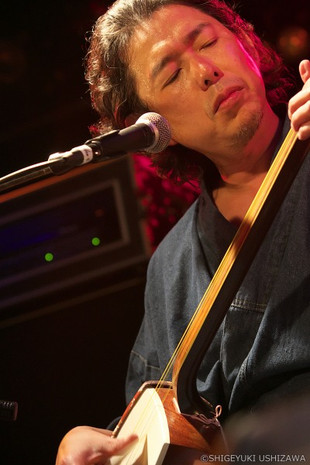

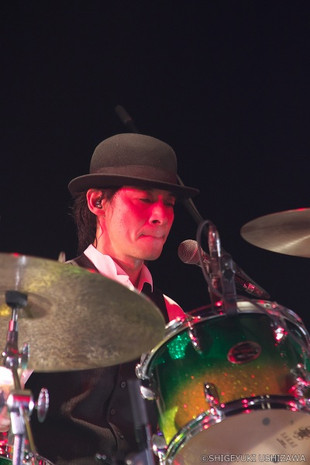

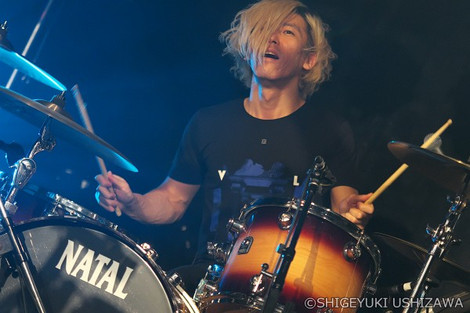

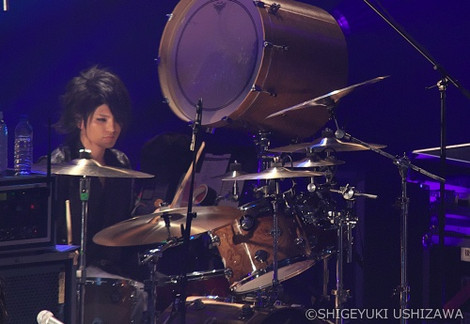

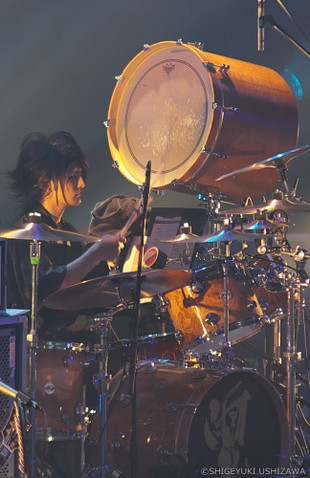

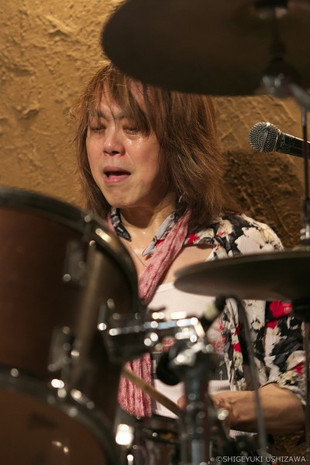

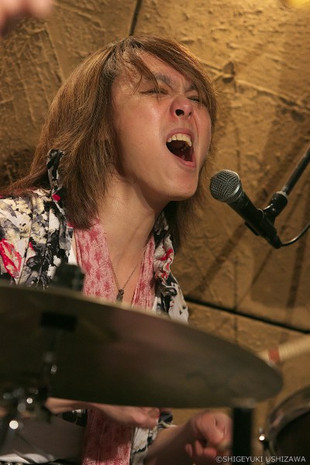

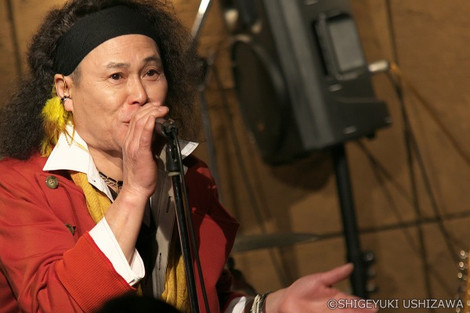

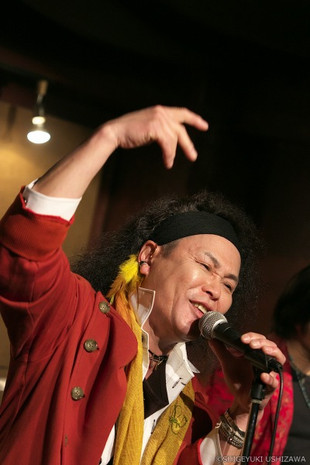

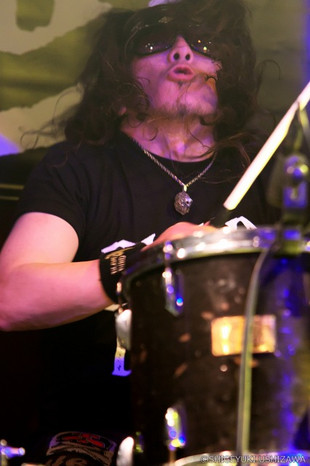

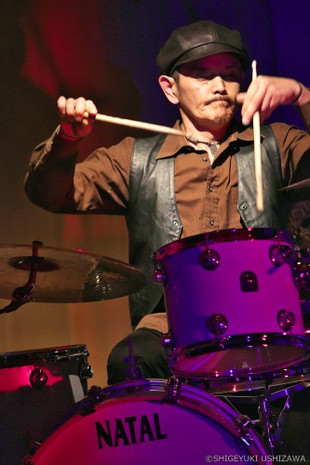

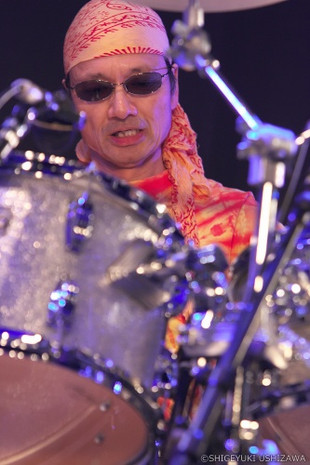

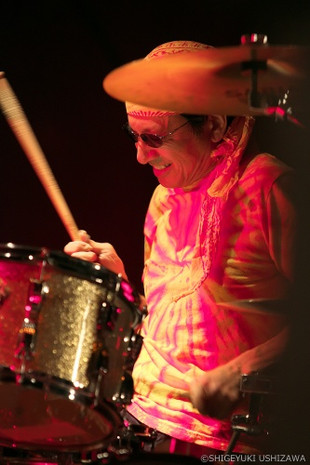

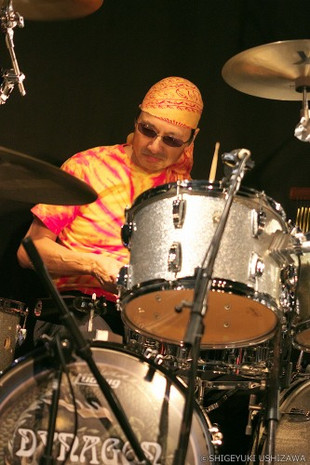

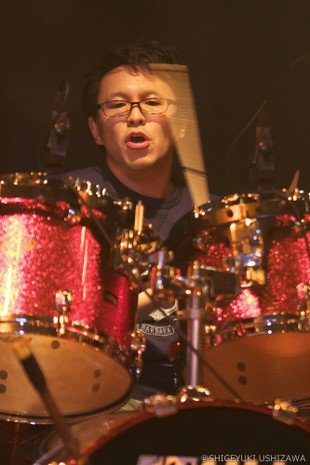

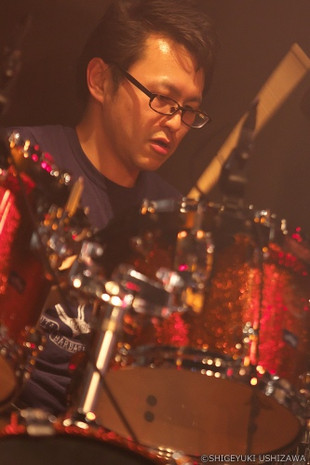

ドラムは丹菊正和。 年末のichiroちゃんのイベント以来だ。

ドラムは丹菊正和。 年末のichiroちゃんのイベント以来だ。

今回初めてユックリとお話をさせて頂いたが、共通の友人がメチャクチャ多くて大いに話が盛り上がった。 超ベテランだから人脈が広くて当然だよね。

話していて思い出したのが、はるか昔に観たKelly Joe Phelpesのこと。丹菊さんはオープニング・アクトで登場していたのだ。アレも実に濃密なコンサートだった。

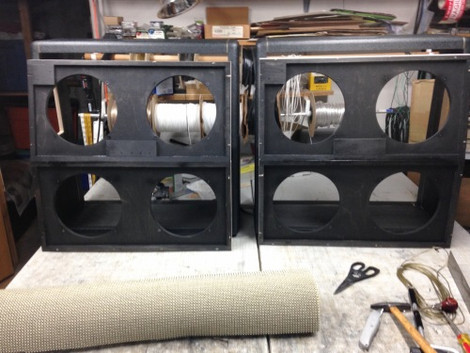

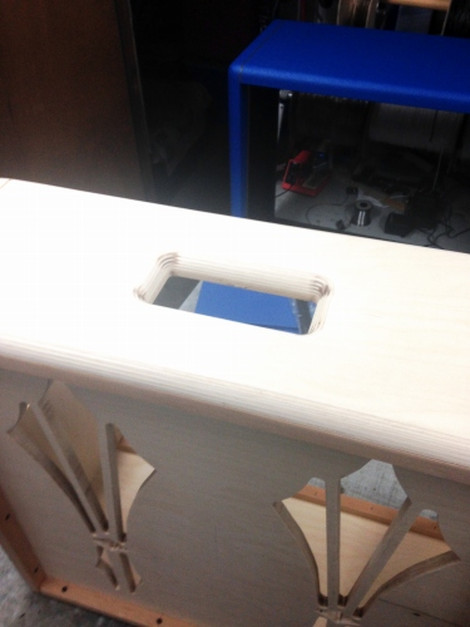

「Stave(ステイヴ)」とは「桶」のこと。

「Stave(ステイヴ)」とは「桶」のこと。

このスネアはこうして「桶」のように木材をタテに組み合わせて作られている。

コンガ譲りの製法で、元来パーカッション・メーカーであったNATALの技術が活かされている。

ものすごい深く豊かな音で、好きな人にはタマらない。

実際、一発叩いただけで気に入って使っているプロ・ドラマーもいるほどだ。

緩急自在な丹菊さんのドラミングにセンシティブに反応するNATALの音色も見ものだった。

緩急自在な丹菊さんのドラミングにセンシティブに反応するNATALの音色も見ものだった。

1曲目は椎谷さんのオリジナルで「Mooffetard」。

1曲目は椎谷さんのオリジナルで「Mooffetard」。

タイトルはフランスのどこかの地名とか…。

「フランス風」というより、2ビートに乗ってギターが弾くメロディはどちらかというとジンタ風。

いずれにしても雰囲気がすごくあって実にいい感じ!

ク~、なんてスゴイ音なんだっ!

ク~、なんてスゴイ音なんだっ!

この音のパノラマ感!

何でも生の方がいいにキマってるけど、、これほど生とCDの音の差がある楽器もそうないのではなかろうか?

ものすごく気持ちいいのだ!そして音抜けの良さったらないぞ!

2曲目はシティ・ポップス風の「Unlucky Day」。オガンちゃんはこういうおしゃれな16ビートをうまくこなす。

2曲目はシティ・ポップス風の「Unlucky Day」。オガンちゃんはこういうおしゃれな16ビートをうまくこなす。

続いては「Ain't No Shunshine」。

続いては「Ain't No Shunshine」。

これはBill Withersか…。「♪I know, I know」ってやつね。

みんなBill Withers好きね。

椎谷さんの歌はMose Allisonみたいな脱力感でこれまた実によろし。

4曲目は宅間さんのオリジナルで「Xel-Ha(シュルハ)」という作品。タイトルはラテン語だそうだ。

4曲目は宅間さんのオリジナルで「Xel-Ha(シュルハ)」という作品。タイトルはラテン語だそうだ。

宅間さんは基本的には2本マレットのスタイルだそうだが、4本でスイスイ鍵盤を叩くバカテク姿はもはや曲芸に見える!

昔は『Crystal Silence』のレーザー・ディスクでGary Burtonを見てビックリしたもんだ。

宅間さんはGary Burtonのお弟子さんに師事したそう。

昔、「Gary Burtonって宇宙で一番ヴァイブがウマいという話しを聞いて笑った」と話したら、「イエイエ、今はGaruよりウマいのがゴロゴロしてますよ!」ですって。

そんなにウマくてどうすんの?!

よく見ると、フレーズによってはキーを叩いた後、マレットをギュッと押し付けてミュートしてる。

もちろん専門家には当たり前すぎるテクニックなんだろうけど、やっぱ世界が違う!

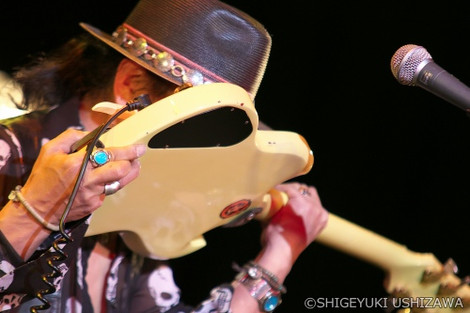

ギター・ソロはアウト・フレーズ満載!なるほど変態。コレでいいのだ!

ギター・ソロはアウト・フレーズ満載!なるほど変態。コレでいいのだ!

いかにも「ハイ、ソリッド・ギターでジャズ・フレーズを弾いています」という音が1962から飛び出してくる。

衝撃のファズ・サウンド。こんな風な音を1962で聴いたのは初めてのことだ。

サンバのリズムに乗ってヴァイブとギターがユニゾンでテーマをなぞるのが5曲目「Shot Gun」。宅間さんの作曲。

サンバのリズムに乗ってヴァイブとギターがユニゾンでテーマをなぞるのが5曲目「Shot Gun」。宅間さんの作曲。

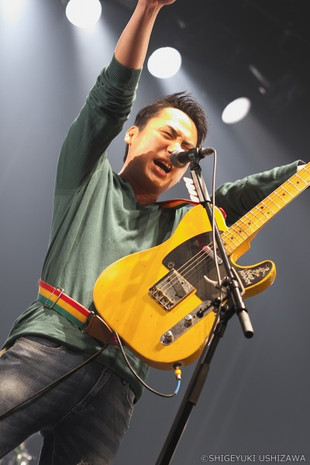

サビの4ビートのパートがすこぶるカッコいい!さすがオガンちゃん、スウィングしてまんねん!

サビの4ビートのパートがすこぶるカッコいい!さすがオガンちゃん、スウィングしてまんねん!

マレットを2本で急速調のソロを展開!実にスリリング。

マレットを2本で急速調のソロを展開!実にスリリング。

マレットを持ち替えるところがまたカッコいいんだよ。

そして丹菊さんはコンガのソロも!

そして丹菊さんはコンガのソロも!

…とにぎやかに第一部は終了。

宅間さんの「夜光列車」という曲。ホントは「夜行列車」だったんだけどチョット間違えちゃった!

宅間さんの「夜光列車」という曲。ホントは「夜行列車」だったんだけどチョット間違えちゃった!

ちょっと「枯葉」風のミディアム・スロー。

ちょっと「枯葉」風のミディアム・スロー。

オガンちゃんがベース・ソロをジックリと聴かせてくれる。

つづいては椎谷さんの作品で「Aidden Village」。

つづいては椎谷さんの作品で「Aidden Village」。

ものすごく不思議な展開の曲。

自由な発想に基づくギター・ソロだ。

自由な発想に基づくギター・ソロだ。

最後は大爆発。イメージとしてはPete Cosey?いずれにしてもワン・アンド・オンリーだ。

曲は途中からボサノバに…。

曲は途中からボサノバに…。

ココのオガンちゃんのベースラインがまたひとヒネリしてあって、耳を奪われてしまった!

メローに「On the Way Home」。宅間さんのオリジナル。

メローに「On the Way Home」。宅間さんのオリジナル。

ここのギター・ソロでも奇想天外なフレーズでハッとさせられる場面が!

今度はStephen Stillsの曲。丹菊さんのボーカルで「Love the One You're With」。

今度はStephen Stillsの曲。丹菊さんのボーカルで「Love the One You're With」。

もちろん私は知らない曲…方面が違うからね。

でも、こうして聴くといいもんだ!

ここでも椎谷さんの独創的なソロ。今度はSonny Sharrockだ!

ここでも椎谷さんの独創的なソロ。今度はSonny Sharrockだ!

歌、コンガ、ドラムをいっぺんに演奏しちゃう「Spicy Beat」という丹菊さんのスタイルも大きな見所のひとつだった。

歌、コンガ、ドラムをいっぺんに演奏しちゃう「Spicy Beat」という丹菊さんのスタイルも大きな見所のひとつだった。

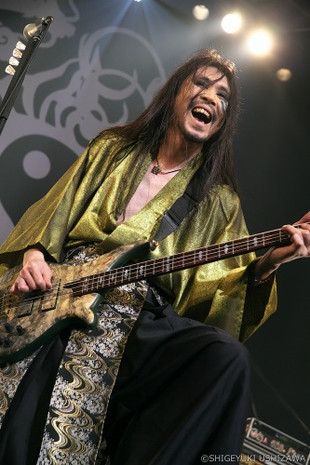

最後はオガンちゃんのオリジナル「Valle Colorado」。

最後はオガンちゃんのオリジナル「Valle Colorado」。

TRIO the COLLAGENSの演奏でもおなじみだ。

サボテンはアリゾナにしか生えていない…とはオガンちゃんの弁。

オガンちゃんからは全然オックスフォード・サーカスとかサウス・ケンジントンとかトラファルガー・スクエアとかいう香りがしない。

テキサス、アリゾナ、アラバマ、アーカンソー、サウス・ダコタ、ニュー・オーリンズ、モンタナ、ミネソタ、ちょっとシカゴ…オガンちゃんにはアメリカと大阪がよく似合う。

この曲もグランド・キャニオンの入り口に着いた時のイメージで、グネグネしたものにしたかったのだそうだ。

グランド・キャニオン観光のセスナはゲロゲロだったゼ。アレに乗った後にすぐ昼飯だなんてムリムリ。

今年もオガンちゃんはChris Duarteと一緒にアメリカをツアーする。

ヴァイブ入りの演奏となると、また雰囲気がガラリと変わる。

ヴァイブ入りの演奏となると、また雰囲気がガラリと変わる。

まるで違う曲のようだ。

豪快なベース・ソロ!

バッキングのような自然なソロ。ソロのような聴かせるバッキング。

いいプレイヤーというのはそういう演奏をする。The Beatlesかモロに当てはまる。Zappaもそういう時がある。

Jim HallのギターとかTommy Flanaganのピアノもそう。

オガンちゃんのベースもまさにそれだ。

変拍子だということを全く感じさせず、ごく自然にバンドをドライブさせてしまうのはさすが!

変拍子だということを全く感じさせず、ごく自然にバンドをドライブさせてしまうのはさすが!

しかし、このヴァイブラフォンという楽器は上にも書いたけど、本当に音がよく抜ける楽器だ。こんなに丸く柔らかい音色なのにどこにいてもよく聞こえる。

しかし、このヴァイブラフォンという楽器は上にも書いたけど、本当に音がよく抜ける楽器だ。こんなに丸く柔らかい音色なのにどこにいてもよく聞こえる。

そして、ひとたび音を出すと徹底的に周囲の空気を変えてしまう。

やっぱりとても魅力的な楽器だ。

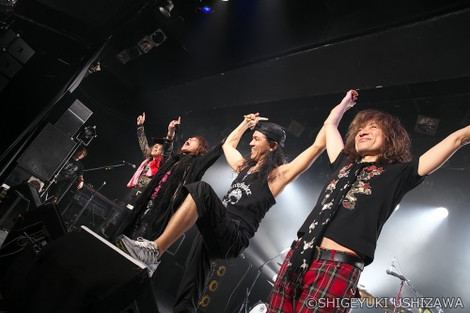

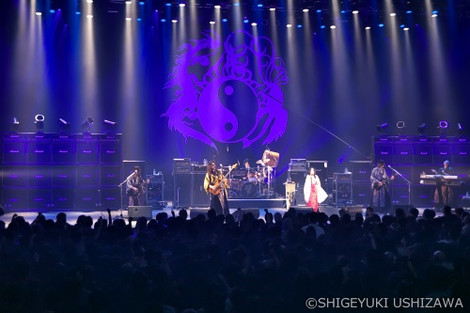

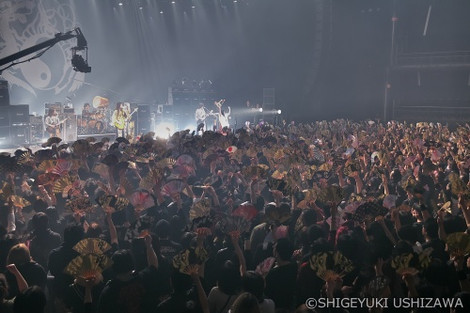

第二部はオガンちゃんフィーチュアの場面も多く、ファンにはタマらない5曲となった。

第二部はオガンちゃんフィーチュアの場面も多く、ファンにはタマらない5曲となった。

アンコールは「Song of Yesterday」という曲。

アンコールは「Song of Yesterday」という曲。

「憂い」を表現したかったというソフトな感じのタイトルとはかけ離れた硬質なミディアム・テンポの曲。

「憂い」を表現したかったというソフトな感じのタイトルとはかけ離れた硬質なミディアム・テンポの曲。

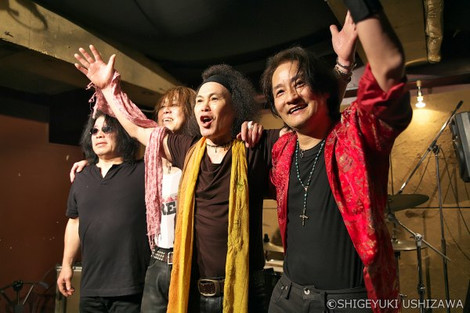

ホント、見どころテンコ盛りのすごい演奏だった。

ホント、見どころテンコ盛りのすごい演奏だった。

誘ってくれたオガンちゃんに心からお礼を言いたい。ありがとう!また明日!

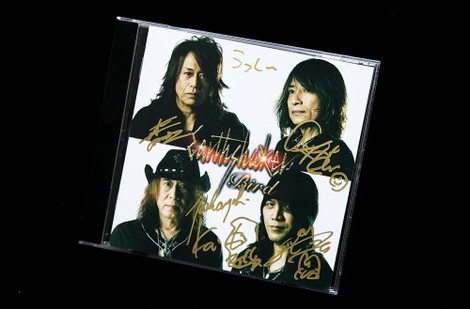

小笠原義弘の詳しい情報はコチラ⇒DANCIN' FUNKY BASS!!!

つづく

つづく

★NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版)

★NATAL製品は全国有名楽器店にてお求めください。

★NATALドラムは高田馬場バズーカスタジオでお試しになれます。バーチ、メイプル、そしてアッシュのキットの他、各種スネアドラムも用意しています。ドラマーの方、「NATALの部屋」ご指名でお出かけください。

詳しくはコチラ⇒バズーカスタジオ公式ウェブサイト

(一部敬称略 2015年3月18日 渋谷Terra Planeにて撮影)