久しぶりに登場のMusic Jacket Gallery常設展のレポート。

今回のテーマは『LIVE LP COLLECTION』。

掲載が遅れに遅れてしまったが、開催は2014年の7~9月。場所はいつもの金羊社の本社4階ギャラリーだ。

しつこく書く。

「ライブ」か「ライヴ」か…それが問題なのだ。Marshall Blogでは「ブ」で貫いている。

いつもご覧頂いている読者はお気づきのことと思うが、Marshall Blogの文章は、時々表記がユレてるでしょう。

同じ言葉でも、ある時はカタカナ、ある時はひらがな。あるいは、ある時は算用数字、ある時は漢数字といった具合だ。

コレ、ワザとやっています。

出版社なんかの校正業務にかかれば絶対に許されないことだと思うが、私にしてみれば、読んでいる人が一発で読み切れるような文章を書いているつもりなのだ。

どういうことか…文章を書いていてどうしてもひらがなが続いてしまう時があったりするでしょ?コレは大変読みにくい。

そういう時はまず読点を入れることを考える。

でも、読点を入れると却って文章がギクシャクしてしまうこともあるので、カタカナを入れて読みやすくしたりしているワケ。

それでもダメなら文脈を変えたり、文章を分けたりしている。

漢字とひらがなを使い分けることもある。何でもかんでも漢字にしてしまうことには反対だ。「Black Page」になってしまうから。

驚いたでしょ~?そんなに考えているのに出来はこの程度だからね!

数字も同様。

「一人」か「1人」か「ひとり」か…いつも悩んでいるんだけど、コレについてはなるべく記事内での統一を図っている。

いつもそんなことを考えているので、外来語の表記が気になる。

「ヴィデオ」か「ビデオ」…「ビデオ」に軍配を上げる。

「キング・クリムゾン」か「キング・クリムズン」…「キング・クリムゾン」。

「ロキシー・ミュージック」か「ロクシー・ミュージック」…「ロキシー」だ。

「マイルズ・デイヴィス」か「マイルス・デイビス」か…「マイルス・デイヴィス」か…たまには折衷案もよかろう。

「ブルーズ」は絶対「ブルース」。

こうした英語の発音に強引に近づけようとする表記がどうも恥ずかしいし、もしそうするのであればすべてそういう表記に徹するべきだと思うのですよ。

その場合「th」はどうするの?アメリカ発音にするなら「r」の舌を巻く発音はどう書くの?片手落ちになりませんか?…なんて意地悪のひとつも言いたくなるのは私だけだろうか?私だけなんだろうな。

そして、今回のMJGは、珍しく新旧の「ライヴ盤」、イヤ、「ライブ盤」が結集した。

そして、今回のMJGは、珍しく新旧の「ライヴ盤」、イヤ、「ライブ盤」が結集した。

ナゼ珍しいかというと、いつもは「夏」とか「乗り物」とかのテーマに沿って、ジャケットの見た目で展示アイテムが集められるが、今回は盤の収録内容がテーマだからだ。

「スタジオ盤」か「ライブ盤」か…スタジオ盤を好む人も大勢いらっしゃることと思うが、私は断然「ライブ盤」派だ。

「スタジオ盤」か「ライブ盤」か…スタジオ盤を好む人も大勢いらっしゃることと思うが、私は断然「ライブ盤」派だ。

今回もワガママ放題にアイテムを選定し、好き勝手に書いて、無責任に思いっきり脱線させて頂いた。

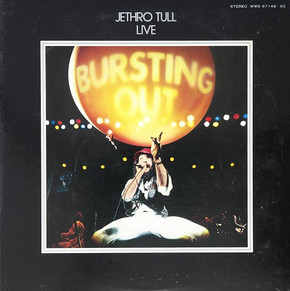

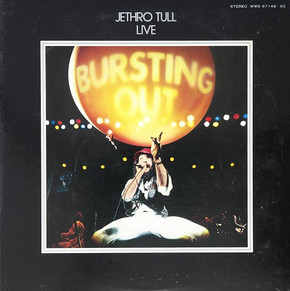

では、本コレクションのオーナー、植村和紀さんに敬意を表し、氏の大好きなJethro Tullから行ってみよ~!

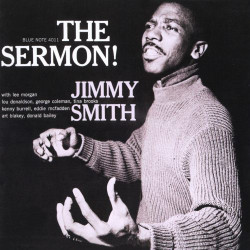

★Bursting Out / Jethro Tull

私も大好きなJethroTull。

このアルバムは期待しつつ、高校の時にリリースされてすぐに買った。だけど正直言ってあまり聴かなかったナァ。

なんか波長が合わないんだよね。

期待していたにもかかわらず、どうも相性が悪いライブ盤ってのがもうひとつあって、それはToddの『Back to the Bars』ね。

アレなんかジャケットはHipgnosisだし、ゲストは豪華だし…だけど今ひとつ燃えてこない。

この『Bursting Out』も同じ。

猛烈なTullファンにして、Ian Andersonとホッケをつついたという植村さん(本コレクションのオーナー)には恐縮なんだけど…なんか熱いものを感じない。

ただ、Barrimore Barlowのドラムはスゴイと思ったっけ。

この記事を書くのに久しぶりにこのアルバムを引っ張り出してみたら、こんなのが出て来た。

この記事を書くのに久しぶりにこのアルバムを引っ張り出してみたら、こんなのが出て来た。

1977年のイギリス国内ツアーのプログラム。

もちろん観たわけではない。小川町にあったシンコー・ミュージックさんが経営していた「ロック座」というロック・アイテム・グッズ屋で買った。

『Songs From the Wood』のレコ発ツアーということになるのかな?

で、このプログラムの公演の時のヨーロッパ・ツアーが上のライブ・アルバムの音源になっているのかと思ったがさにあらず。

上の音源は『Songs From the Wood(1977年)』の次作、『Heavy Horses(1978年)』のレコ発ヨーロッパ・ツアーだった。

内ジャケットには録音場所を「Somewhere else in Europe」と表記してあって、どこで録られたかはわからないようになっている。Tullのシャレなのかな?スイスのベルンでの録音らしい。

コレ書いていてフト気が付いたんだけど、Thin Lizzyの『Live and Dangerous』…Ian AndersonとPhil Lynottのポーズが似てるじゃんね?

コレ書いていてフト気が付いたんだけど、Thin Lizzyの『Live and Dangerous』…Ian AndersonとPhil Lynottのポーズが似てるじゃんね?

ま、コレもライブ盤ということで脱線させてもらうけど、Thin Lizzyって1977~78年の頃は日本ではほとんど人気がなかったように記憶している。

『Jailbreak』の後なのにね。もちろん我々の頃は「フィル・リノット」って呼んでいた。

だから、facebookなんかを見ていて「Thin Lizzy命」みたいな人を結構見かけるんだけど、チョット不思議な感じがするんだよね。

いつから人気が出たんろう?…って。やっぱり『Black Rose』でスター・ギタリスト、Gary Mooreが再加入したところからかしらん?

私の周囲にはバンドの名前は知っていても、好んで聴いているヤツなんてひとりもいなかった。

それをいいことに、美術の授業で「空想のLPジャケット」みたいなお題があって、私は『Nghtlife』とBad Companyの『Straight Shooter』をパクってゴッチャにしたヤツを提出した。

私はその頃Thin Lizzyが大好きだったのね。

その後、みんなが聴くようになって一般的になって興味がなくなっちゃった。はい、ずっとワガママしてます。

★801 Live / 801

ロクシー・ミュージック、イヤ、Roxy Musicも大好きだった。

『Viva! Roxy Music』がリリースされたのは私が中学2年の時で、ラジオで「Out of the Blue」を聴いた瞬間にハマった。イヤ、もしかしたら「Do the Strand」だったかも?あるいはその両方だったのかも知れない。

それで、まずは『Viva!』を買って、すぐさま『Siren』までの既発のアルバムを揃えた。海賊盤も買った。EnoやEddie Jobsonの名前を知ったのもこの頃だ。

Enoはまだ「エノ」と表記されていた。「レゲエ」も「レガエ」って書かれた時代。

当時、メンバーの来歴等を探りようにも今みたいに自由に情報など手に入らないので、付属の今野雄二のライナーノーツをむさぼり読んで、ミュージックライフ誌のバック・ナンバーを買い込んで来ては知識を蓄えた。

ま、コレはRoxy Musicだけじゃなくて、好きなバンドに関してはすべて同じことをやったな。

コレをご覧の皆さんもおそらく多かれ少なかれ同じことを経験していると思う。

今にして思うと、ずいぶんノンビリしていたと思うよね。

今ならWikipediaで調べて、amazonでCD買って、iTunesに取り込んで…ってとこか?あ、もはやCDなんか買わないのか…。

私の場合は前述のようにして情報を集めて、学校の帰りか、休みの日に秋葉原の石丸電気の3号館の2階へ行ってレコードを買って、10%相当のサービス券をもらう。

それを2回繰り返すとシングル盤1枚と交換できる勘定になる。そういう時は4階へ上がってLPを買うほど興味のないバンドのシングル盤を買って研究する。

ポスター等のオマケも楽しみだった。

それから1~2年もすると、ハンターやディスク・ユニオンの存在を知って、新品のレコードは100%中古レコードに取って代った。

数寄屋橋とソニービルの地下のハンターに入り浸り、黄色いビルだったか青いビルだったか、後楽園のバーゲンに参加したりするワケ。

昔、美濃部都知事の時に都営ギャンブルが廃止になり、後楽園の競輪場がプールとして後利用された。

私は父に連れられてこの競輪場にも何度か行ったことがある。

赤鉛筆を耳に挟み、折りたたんだ白い新聞を片手に唾を飛ばしながら「まくれ、まくれ!」と狂ったように怒鳴るオジちゃんたち。もう片方の手で金網をいいように揺さぶっている。そんな光景を目にして「コエ~とこだな~」と子供ながらに驚いた記憶がある。

プールになってからも友達と誘い合って何回か遊びに行ったけど、入場料がバカ高いうえにイモ洗いもいいとこでね。アレ、人の汗のなかで泳いでいるようなもんだぜ。

で、アソコ、冬になると脱衣場のスペースを利用してオーディオ用品のバーゲンとかやっていたんだよね。

何であんなところを借りていたんだろう?

とにかく目玉はカートリッジだった。

シュアとかオルトフォンとか、売れ残りの商品を7割引きとか8割引きとかで売り払っちゃう。そうなると針だけ交換するより安いので、我々貧乏学生はそういう機会を狙ってカートリッジごとレコード針を取り替えちゃうワケね。

こんな話し、生まれたときからCDがある世代の人には「謎」の類いだろうね。でも、風情があってとてもいい時代だったと思う。

話は戻って…そうして少しずつ手に入れたRoxy Musicの情報にこのライブ盤が引っかかってきた。

Phil ManzaneraとEnoが参加しているグループということで、すぐにゲット。

当時、他のメンバーがどういう人たちだかは知らなかったが、ドラムはスゴイ人だと思った…Simon Phillpsだ。

ついでに加えておくと、胡椒みたいな名前のベースはBill MacCormick。元Matching Mole。

Francis MonkmanはCurved Airのオリジナル・メンバー。

Lloyd Watsonは、メロディ・メーカー誌のコンテストで優勝し、『The Old Grey Whitsle Test』にも出演した人で、David BowieやKing CrimsonやRoxy Musicの前座をやったことがあるそうだ。Enoのソロ・アルバム、『Here Come The Warm Jets』に参加したことが縁で801にも加入した

ところで、「801」ってなんぞや?

801を英語表記すると「Eight Naught One」。コレの頭文字は「E-N-O」となる。

ホントかね?

「Naught」はイギリス英語で「zero」を表す。

コレを自分に当てはめてみると…SHIGEは「7100110008」かな?

「Seven-Hundred-One-Ground-Eight」ということで…これじゃバンド名にならんな。

さて、このジャケット…不思議だと思いませんかね?

なんでベース?

Manzaneraのプロジェクトでもあるんだからギターのヘッドにすればいいのに…。

Firebirdのヘッドがイヤだったのかな?

上に記したRoxy Musicの海賊盤とはコレ。

上に記したRoxy Musicの海賊盤とはコレ。

懐かしいでしょ~。

昔のブートレッグってこうなってた。

右のピンクのはENO時代のライブ+未発表音源集。

左はEddie Jobsonが加入してからの1975年のニューヨークでのライブ録音。『Siren』のレコ発ツアーのひと幕だろう。

選曲が良い上に、当時にしては音もすこぶる良好だったのでよく聴いた。「Re-Make, Re-Model」がメッチャかっこいい!

ナンカ、こういう装丁を見ても昔はノンビリしててヨカッタね。

★June 1, 1974 / Kevin Ayers, John Cale, Eno, Nico and others

何気に何回かMarshall Blogに登場している一枚。

Ayers, Cale, Nico, Eno、四人の中心人物の頭文字を取って「The ACNE album」と呼ばれることもあるらしい…が、そう呼ばれているのを私は聞いたことがない。

それよりもイギリスでのコンサートだし、イギリスのレコード会社からのリリースなんだからタイトルもイギリス式に『1 June 1974』にするべきだと思うんだけどいかがなものか?

では、まずはジャケット。

色がいいね~。

写真に目をやると…Kevin AyersがニコニコしているワリにはJohn CaleがKevinをギリッとニラんでいるように見えるでしょう?

何でもこのコンサートの前の晩、Kevin AyersとJohn Caleの奥さんがベッドに入っているところをJohn本人が見つけちゃったんだって!…ホントかどうかは知らんよ。

この写真を撮影したのは有名なMick Rockというフォトグラファー。

名前からして「筋金入り」って感じでしょ?「Mick」に「Rock」だもん。

この人はDavid Bowieの『Pinups』、Johnny Winterの『Captured Live!』、Queenの『Sheer Heart Attack』、Lou Reedの『Transformer』、Strapsのファーストのジャケ写を撮った人。すごいポートフォリオだよね。

ここでキレイに短く脱線。

Strapsって、2枚目だったかな?「意外にも第二のDeep Purpleは彼らだった!」みたいなキャッチコピーが付けられていて、それに惹かれて出てすぐに買った。『Secret Damage』とかいうヤツ。

ま、それなりに楽しんだけど、すぐに飽きたな。ゼンゼンDeep Purpleじゃなかったことは確かだった。

以前にも一度書いたことがあって恐縮だが、ココでこそ書かねばなるまい。

以前にも一度書いたことがあって恐縮だが、ココでこそ書かねばなるまい。

それはNicoのこと。

アルバムではThe Doorsの「The End」を破壊的な解釈でユニークに演奏しているが、白塗りのルックスも十分に破壊的だ。

彼女はドイツ出身のモデルで、コレの12年前はこんな仕事をしていた。

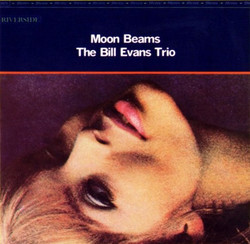

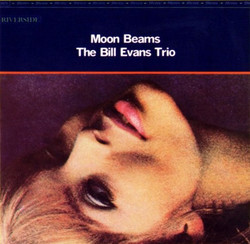

Bill Evansの『Moon Beams』。

知らなかったんだけど、Nicoってアラン・ドロンの子供を産んでるんだってね。

そして、Kevinの終の棲家があったスペインのイビサ島に遊びに行った時、自転車に乗って麻薬を買いに出た時に転倒(どんな所なんだよ!⇒ヒッピーの天国だそうです)。頭を強打してそのまま客死したらしい。

元Velvet Undergroundだけあって一生をヘロインに捧げたとか…。

ところで、Riversideもいいジャケットの作品が多いね。ジャズでいいジャケットが揃っているのは何もBlue Noteだけじゃない。

このNicoの写真を撮ったのはPeter Sahulaという人。

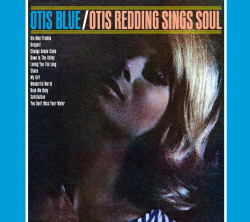

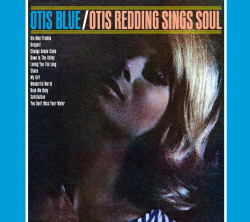

私は正真正銘、ソウル・ミュージックの門外漢だが、コレは知っている。

私は正真正銘、ソウル・ミュージックの門外漢だが、コレは知っている。

Otis Reddingの『Oris Blue』。

この写真もPeter Sehulaの撮影だ。

さて、『June 1, 1974』。

さて、『June 1, 1974』。

録音されたのは国鉄、地下鉄ピカデリー線、あるいはヴィクトリア線が乗り入れるフィンズベリー・パーク駅から徒歩1分のところにあった有名なレインボー・シアター。

表題の4人の他にもRobert Wyatt、Mike Oldfield、Rabit等が出演した。

いいナァ、見たかったナァ。

でも、このアルバムが大好きかというとさほど愛聴したワケではない。

結果として一番の収穫はナントいってもPeter Ollie Halsallを知ったことだろう。「Ollie」は「Oliver」の愛称。

Kevin Ayersの片腕だったOllieが弾くB面一曲目「May I?」のソロ。

コレにやられた。

それからOllieが参加したKevin Ayersのアルバムを何枚も買ったが、キツイんだナァ~、Kevinの音楽は…。

それでも『Whatevershebringswesing』と『The Confessions of Dr. Dream and Other Stories』は結構好きかな?

その他、Tempestはもちろん、The Rattlesまで揃えた。

Pattoは最高だよね。でもOllieのソロ・アルバムはおもしろくなかった。

苦労したのはBoxerのセカンド。

こんな話、忘れていたんだけど、Wilkinsonブリッジの創設者トレバー・ウィルキンソンの家にお呼ばれして遊びに行った時にOllieの話になった。

「Ollieが好きならコレを持って行きなヨ」とトレバーが彼の友人のOllieファンが作ったコンピレーションCDを譲ってくれた。

それにBoxerのセカンドに収録されているThe Beatlesの「Hey Bulldog」が入っていて、このMike PattoとOllieのギターが殺人的にカッコいい!

それでどうしてもアルバムを聴きたくなってしまった。『Bloodletting』というんだけど、中古で探し続けてCDが出て来るまで5~6年はかかったかナァ?

残念なことにOllieはMarshallじゃないんだよね。

ゲットするのに苦労したのは『June 1,1974』も同様だった。

1978年ぐらいだったかな?

上に書いたようにRoxy Musicに夢中になって、関連したアルバムを片っ端から聴きたかったのだが、当時国内盤がことごとく廃盤になっていて入手不可能だった。

新宿あたりの輸入盤屋に行けば手に入ったのかもしれないが、中学3年の時だからそんな知恵もない。

でも、聴きたくて、聴きたくて…。

当時はまだ土曜日は学校があって、日曜日になると数寄屋橋とソニービルの地下のハンターに行って、有楽町のローディ・プラザで無料でレコードを聴いて帰ってくるというのがスタンダードな過ごし方だった。

滅多に入ることはなかったのだが、ローディ・プラザの奥に小さくて細長い輸入レコード屋さんがあった。確か「モーニング・サン」というお店だった。(コレも以前書いたことあるけど)

で、その日はたまたまそのレコード屋さんにフラリと入ったんだと思う。

店員さんが「何かお探しで?」と声をかけてきたので、「実は…」とこのアルバムのことを伝えると、「わかりました。じゃ、イギリスから取り寄せましょう」と言ってくれたのはいいのだが、当然値段が心配だし!

何万円もするのではないか?とビビりにビビった。まだ、子供だったからね。イヤ、値段に関していえば今も変わらない。相変わらず貧乏だ!

「イエ、そんなにしないですよ。2,000円ぐらいかな?」というので、ホッとしつつ注文した。

して、数か月して入荷したのが下の写真のLP。

アレからもう40年経ったんだナァ。

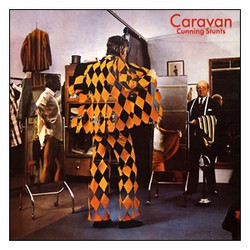

★Caravan & The New Symphonia / Caravan

日本に同名のグループがいるようだけど、全然関係ない。

コチラはカンタベリーの一角、プログレッシブ・ロックの名門バンドのCaravanだ。

Geoff Richardsonというヴィオラ奏者がいる珍しいバンドとして知られている(か?)。

ココは『In the Land of Grey and Pink』と『Waterloo Lily』という名ジャケットの作品を抱えている。中身ももちろん極上だ。

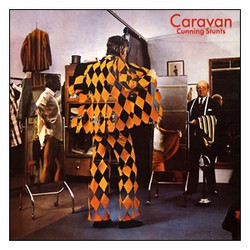

1975年の『Cunning Stunts』はHipgnosisのデザインだ。

続く、『Blind Dog at St. Dunstans』も個人的にはとても好きなジャケット。その理由はココに書いてある。

ところで、この「Cunning Stunts」というタイトル。コレ、意味わかりますか?

私はある時、何のヒントもなしに突然コレの意味に気付いた。

要するにエッチな意味。

でも、権威と気品あふれるMarshall Blogでは(どこがだ?!)とても取り扱えない内容なので、ヒントを2つ。

①「Spoonerism」という文字の組み換え法を使っている。

②それがわかると次のジョークの意味がわかる。

Q : What is the difference between a magician and a stripper?

A : One has a Cunning Stunt.....

わからないけど意味を知りたいという方は、ライブ会場で私に会った時にでも尋ねてください。

でも男性の方に限ります。

ちなみにジャケットはコレ。ジャケットとタイトルの関連性はわからないナァ。何でビスポークのテイラーなんだろう?

参考にインターネットで「cunning stunts」と入れると、ナニこれ?Metallicaも同じタイトルのDVDを出してるの?何だってそんなことするんだろうか?絶対にやめて欲しい。

さて、Caravanのライブ盤。

さて、Caravanのライブ盤。

魚類図鑑のようなジャケットだ。

デザインは「Three Men Went to Mow」とかいう団体(?)。

調べたけど何者かはわからなかった。

You Tubeに同名のコントがいくつかアップされていたが無関係だ。しかし、思わず少し見てしまった。

そのコントのひとつを紹介すると、こんな具合…。

3人の男が本の倉庫で働いていて、「Yellow Book」という売れ残りの本を頭に載せたり、積木のように重ねてもて遊んでいる。暇なのだ。

そろそろ家に帰る時間じゃない?とひとりが言うと、仲間が「There is no place like home」なんて反応する。

すると、そのうちのひとりが床にその本を並べる。それを見た仲間が「Yellow book patio?」とか「Yellow book path way?」と言い当てようとするが、答えは違う。

私はココでオチがわかっちゃったんだけど、もちろんその黄色い本を並べていたのは「Yellow Brick Road」なワケ。「book」と「brick」のシャレね。

すると若い女の子が倉庫を訪ねて来て、4人一緒に帰ろうということになる。もちろんその時の男たちの格好はライオンとカカシとブリキ男だ。女の子はドロシー。

コレ、『オズの魔法使い』のワンシーン。

ドロシーが西だか東だかの魔女に「靴の踵を3回合わせてこう唱えなさい」…と教わる呪文が「There is no place like home(お家が一番!)」なのだ。

そしてその家に続く道が「Yellow Brick Road(黄色いレンガ路)」なのね。

…とマァ、こんなモンティ・パイソンの出損ないみたいなコントが『Three Men Went to Mow』で見れる。

もう典型的なイギリス英語だったので、当然イギリスの物だと思い、Marshallの友人に「コレはモンティ・パイソンのようなテレビ・シリーズか?」と確認した。

すると「聞いたことはあるが、テレビで見たことはない」…とのこと。インターネットで公開されているコメディ・シリーズのようだった。

この表現自体は『Man went to mow』という子供の数え歌だ。

しまった…ずいぶん脱線しちゃったナァ…。

脱線した割にはこのジャケットをデザインした関係者のことがゼンゼンわからないんだから申し訳ない。

この1973年に収録されたCaravanのライブ盤は、タイトルから汲み取れるようにオーケストラとの共演盤だ。

Deep Purpleをはじめとして、昔からロックとオーケストラの融合ってが盛んに行われたていたのね。

言っておきますけど、コレはジャズのマネっこですからね。

何か「オーケストラとの共演」なんていうと大仰で荘厳なサウンドが期待されるけど、このアルバムに耳にできるオケは小編成で、Caravanの音楽性がそうさせるのか、コンパクトにまとまった感じで実によろしい。

気を付けなくてはいけないのは、LPとCDではゼンゼン内容が違うのね。

ココはオケ抜きの演奏や、未発表音源を収録したCDを聴くべきでしょうな~。

記事を書くにあたって、これまた久しぶりに聴いて改めて思ったんだけど、Robert Wyattしかり、このPye Hastingsしかり、HathieldのRichard Sinclairしかり…このソフトなボーカルはカンタベリー派の特徴のひとつだったのかな?

Kevin Ayersにしても、声のキーは低いけどダラ~っとしてるもんね。

裏ジャケを見ると、Pye Mobile Recording Unitという録音機材が使われたことがわかる。

裏ジャケを見ると、Pye Mobile Recording Unitという録音機材が使われたことがわかる。

「Pye」っていうからPye Hastingsの持ち物かと思ったらPye Recordsのモノだった。当たり前か。

この手の機材というとRolllig Stones Mobile Studioというヤツがやたらよく知られているが、このPyeのヤツもかなりスゴイ実績を誇っている。

ザっとその実績を記しておくと…

Live at Kelvin Hall/The Kinks (1967)

Ummagumma/Pink Floyd (1969)

Jimi Hendrix at the Albert hall (1969)

Live At Leeds/The Who (1970)

Five Bridges/The Nice (1970)

Hands Of Jack The Ripper/Lord Sutch And Heavy Friends (1972)

Live/Uriah Heep (1973)

Genesis Live/Genesis (1973)

At The Rainbow/Focus (1973)

Loud 'N' Proud/Nazareth (1973)

…などなど。

昔から聴いている多くの名盤、愛聴盤の多くがこの機材で録音されていたことがわかる。

そして収録現場はコヴェント・ガーデンのシアター・ロイヤル・ドゥルーリー・レーン。

キャパは2,200。

私は『My Fair Lady』を観るために一度だけこの劇場に入ったことがあるが、もっとデカいような感じがするな。

開業は1663年…といってもオリジナルの話しで、写真にある今の建物は1812年に建造された…ってこのビル、建ててから200年も経ってるのかよ!

この劇場をドーンとタイトルにしたアルバムがある。

今日はここまでのところ、カンタベリー派が活躍しているし、同じライブ盤なので紹介しちゃおう。

それはRobert Wyattの『Theatre Royal Drury Lane 8th September 1974』。

未発表発掘音源でリリースは2005年。

このアルバムのタイトルってもしかしたら上の『June 1,1974』の向こうを張ってるのかな?こちらの日付の表記がイギリス式。

「イギリス式」で思い出した。

「イギリス式」で思い出した。

このRobert Wyattのアルバムのタイトルにある「theatre」はイギリス式のつづり。ま、歴史を考えればこっちがオリジナルでしょう。

ご存知の通り、アメリカは「r」と「e」を順番を入れ替えて「theater」としている。

では、下の写真をご覧あれ。

東京は三宅坂、最高裁の並びにある国立劇場。

写真が小さく見にくくて恐縮だが、左下の国立劇場の掲示板の表示には「NATIONAL THEATRE OF JAPAN」とある。

かたや信号機の標識は「National Theater」とある。

いわゆるチャンポンである、

一体全体、どういうルールがあるのかは知らんが、こんなことを国がやっているようじゃ日本国民の英語力アップは到底期待できまい。

東京の人はご存知であろうが、実はこの前の通りを、写真の右に行くとイギリス大使館がある。

明治維新の時、イギリス政府が討幕派の味方をした論功行賞として、その用地のイギリスへの貸与が永久に保証されているという。

そこの職員がコレを見たらどう思うんだろうね。絶対に大使館内で話題になったことがあるハズだ。

恐らく道路標識の英単語のつづりはアメリカ式に統一する…ぐらいのキマリがあるのかもね。で、国立劇場はそのキマリができる前からあった…みたいな。

★Friday the 13th / Chis Speding

三大ロック・ギタリストというと「Clapton、Beck、Page」。でもねイギリスでは「Chris Spedding」が食い込むんだよ…誰それ?ってな話が昔はあったんよ。

イヤイヤ、実際に現地にはそんな話はありゃせんよ。

ただ、ブリティッシュ・ジャズ・ロックの名門バンドに属していたり、60年代後半から70年代のロックの名盤のレコーディングに参加したりで、「名ギタリスト」と呼んで差支えがないことは間違いないだろう。

Sex Pistolsのファーストでギターを弾いているのもこの人だ、というウワサもあったが真実ではないらしい。

私は高校の時にBryan Ferryのバンドで来日した時、サンプラザでChris Speddingを観た。

「観た!」というだけで満足。ブリティッシュ・ロック好きの義務を果たしたみたいな…。

ソロ活動はパッとしなかった…というのが私の認識ですね。

「Guitar Jumboree」に呪われた半生という感じがする。当時はいいアイデアだったんだろうけど、今聞くとトホホ感は到底免れない。

歌でも損をしている人だと思う。

Robert Gordonのサポートなんかでは実にキレのいいギターを弾いているんだけどな~。

コレは1981年のニューヨークでのライブアルバム。

『Friday the 13th』なんていうから気をきかしてThelonious Monkの同名曲を演っているのかと思いきや、また「Guitar Jumboree」だ。

ゴメンなさい、勝手なことを書いて…タマにはMike Westbrookの『Love Songs』でも引っ張り出してきて聴いてみるか…。

★Face to Face: A Live Recording / Steve Harley & Cockney Rebel

Steve Harleyなんて名前を口にするのは一体何年ぶりのことだろう?

ヴァイオリンの入ったロックに夢中になった時期があった。中学から高校にかけての頃かな?

それで、Cockney Rebelにも興味を持ち、ファースト・アルバムの『The Human Menagerie』が欲しかったのだが、これまた当時国内盤が手に入らない状態だった。(ちなみに「menagerie」というのは「動物園」という意味)

代わりに買ったのかどうかは覚えていないが、ナゼか『Timeless Flight』というアルバムだけ持っていた。

しかし、内容はまったく覚えていないナァ。全然聴かなかったんだろうね。

この項を書くのでSteve Harleyのディスコグラフィをチェックしていて、そんなアルバムがあったことも、持っていたこともタマタマ思い出した次第。

聴きたかった『The Human Menagerie』も『The Pshychomodo(「さかしま」っていう邦題が当時気になった)』も手に入れたのはかなり後になってからのこと、イエイエ、正直言って今から数年前のことだった。

やっぱりダメだな~…受け付けないわ。

まだ『The Human Menagerie』はいいんだけど、『The Psycomodo』になると曲の魅力の薄さがSteve Harleyの歌のひどさに拍車をかけてしまってあまりにもシンドイ。

『BBC』のライブ音源なんかを聴いてもツライ。

さて、このLP2枚組の『Face to Face』。

以前にも登場したことがあるが、映画のワンシーンを切り取ったようなHipgnosisのジャケットがいいじゃないか!

でも、せっかくだから「コックニー」について……と言っても特に面白い話しがあるワケではない。

でも、せっかくだから「コックニー」について……と言っても特に面白い話しがあるワケではない。

「コックニー」とは、「St. Mary-Le-Bow」というロンドンの東の中心、ザ・シティ地区方面にある古い教会の鐘の音が聞こえる範囲内で生まれた「真のロンドンっ子」…と定義されたのが1600年のことだという。

日本で言えば神田か日本橋で生まれて育って、一度もヨソへ住んだことがないような連中のようなものか?

どのあたりかというと…。

タマタマ写真があることを思い出したので紹介しておく。

真ん中の巨大なドーム状の建物は有名なセント・ポール大聖堂。池袋じゃないよ。

ディズニー映画『メリー・ポピンズ』で、必殺の名曲「Feed the Birds」のシーンで出て来るところだ。

完成は1710年。チャールズ皇太子とダイアナ妃はここで結婚式をあげた。

この建物、高さが111mあるそうなのだが、このドームの一番上まで上がれるようになっている。

で、何年か前にそのテッペンまで上ってみた。

で、何年か前にそのテッペンまで上ってみた。

エレベーターなどついていない。おまけに上の方は狭いらせん階段になっていて、狭くてもう大変。

階段を上がり切った頃には両膝がガックガク、腿はパンパンになっちゃった。

残念ながらこの日は天気が悪かったが、それでも息を飲むような絶景だった。

西方面にはロンドン・アイやウエストミンスター橋を眼下に見下ろし…

正面(テムズ南岸)にはテート・モダンと、向かって左はシェイクスピアのグローヴ座。

手前は西暦2000年を記念して架けられたミレニアム・ブリッジ。

東方面にははるかにシティの高層ビル群を望む。

すこしズーム。

すこしズーム。

赤線で囲ってあるのがその「セント・メリー・ル・ボウ教会」。

この鐘楼から聞こえる鐘の音が聞こえる範囲内で生まれた人がコックニーなのだそう。

その範囲たるや結構広いよ。

同時にそのロンドンっ子が使う労働者階級の特殊な英語も「コックニー」と呼ばれる。

同時にそのロンドンっ子が使う労働者階級の特殊な英語も「コックニー」と呼ばれる。

『マイ・フェア・レディ』のイライザやベッカムが使う英語ね。

「あたぼうよ!」とか「てやんでい!」なんて言う人、露骨に「は」と「し」が入れ替わっちゃう人、「でーじょーぶ」とか変な音便変化させてしゃべる人…そういった「江戸っ子弁」とか言われる表現を使う人はもう東京にもいない。

ロンドンではコックニー訛りはドップリではないにしても、今でも普通に使われている英語だ。

さて、幸運にもその東京弁をしゃべる人に出くわして会話を交わしたとしても、相手の言っている意味がわからないということはまずないだろう。

では、コックニー英語はどうか?

もちろん私の能力が及ばないこともあるが、皆目見当がつかない。

金をせびられていることすら理解できなかった。

イライザ・ドゥ―リトルで例を挙げれば、彼女は…

「The rain in spain stays mainly in the plain」を「ザ・ライン・イン・スパイン・スタイズ・マインリー・イン・ザ・プライン」と読むし、「In Hertford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen」を「イン・アーフォード、エレフォード・アンド・アンプシャー・アリケーンズ・アードリー・エヴァ・アプン」と発音する。

「a」が「ai」になり、最初の「h」や途中の「t」をスッ飛ばして読むのだ。

こんなんでしゃべられてもわかるワケがない。

でも、実際にはこういう方式で英語を発音する人はコックニーに限らない。

Marshallのあるミルトン・キーンズの訛りもかなり似ていて、慣れるまでは実に聞き取るのに苦労する。

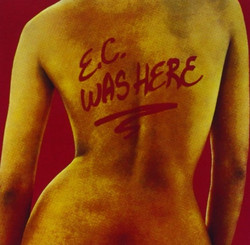

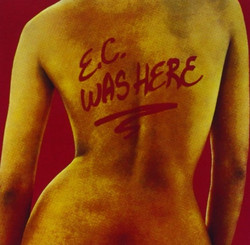

話はさらに反れるが、1975年に一部をハマースミス・オデオンで録音したEric Claptonのライブ盤『E.C. was Here』に収録されている「Rumblin on my Mind」の後半にジャンジャン転調していくパートがある。

転調先のキーを「エフ・シャープ」とか発表(?)するのだが、コレは当然Claptonが言っているのだろう。

ところが「A」のところで「ア~イ」と発音するんだよね。

Claptonはサーリーというロンドンの中心から電車で30分ぐらいのところの出身なので、どう考えてもSt. Mary-Le-Bowの鐘の音は聞こえないハズだ。

要するにコックニーっぽい英語はクイーンズ・イングリッシュと並ぶイギリス英語の代表というこのなのかも。

クイーンズ・イングリッシュ…身につけたいナァ。

それともうひとつ。

コックニーには「コックニー・ライミング・スラング」というヤツがある。

コレはおもしろい。

要するに「おやじギャグ」のようなくだらない語呂合わせ。

「目」の「eye」を言い表すのにワザワザ「mint's pie」と言ったり、「電話」の「phone」を「dog and bone」と言ったり…メンドクセェ!

彼らの符牒だ。

だけど結構好きで、イギリスに行くと時折教わってくるのだが、実際には一切必要ないもんだからすぐに忘れる。

このコックニー・ライミング・スラングを使って日常の会話をしている人ってのにも会ったことがない。

コックニーで大分脱線しましたナァ。

コックニーで大分脱線しましたナァ。

チョット休憩でセント・ポール大聖堂の内のようすをどうぞ。

もう10年以上前に撮った写真だけど。

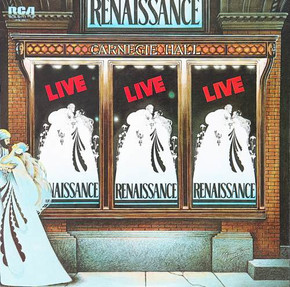

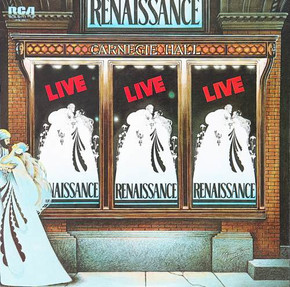

★Live at Carnegie Hall / Renaissance

RenaissanceはHipgnosisが手掛けた『Prologue』や『A Song for All Seasons』をはじめとして、『Novella』や『Scheherazade and Other Stories』等々、比較的いいジャケットが揃っているバンドだ。

何枚も持っているけどほとんど聴く機会がないナァ。

このライブ・アルバムのジャケットに関しては可も不可もないと言ったところですかネェ?

何年か前に野音で観た時、あまりにも暑くて、クーラーの効いた四人囃子の楽屋に入り込ませて頂いて大二さんたちとテレビ・モニタ経由で鑑賞させて頂いた。

Aniie、暑かっただろうナァ、あの時。

ちなみにAniieのソロ・アルバム『Aniie in Wonderland』は当時の夫君、Roy Woodがプロデュースしていることもあって大好き。ジャケットもとてもいいし。

このふたりはまだ一緒なのですか?

野音の時、Aniieに直接訊けばよかった…んなバカな!

★A Live Recorded / Camel

Camelが来日したネェ。

私はCamelも苦手というか、昔から聴かなかったナァ。何となく聴くチャンスがなかった。

「叙情派」とかいう枕詞のせいで、多分聴かずギライみたいになっちゃってるところがありますな。

このアルバムも持っているけど、トンと記憶がありません。

1978年のリリースだけど、4年も前のMarqueeの音源が収録されている。

1974年10月の録音とされているようだが、Marqueeの資料を調べてみると、この年のCamelは1、2、3、5、6、8月しかMarqueeに出演していない。おかしいね。

こんなにデカデカとLP盤のイラストをジャケットに入れちゃって!CDなんてモノが出てくるなんてこの時は想像だにしなかったんだろね。CDが世の中に出だすのはこのアルバムの発表後、4年経ってからのことだ。

ちなみにラクダは後ろ足を触られるのを極端に嫌うので要注意。

もし触ってしまうと「後ろ足を触られるのは(ラ)ヤダー!」って怒られるよ。

★Coast to Coast:Overture and Beginners/ Rod Stewart/Faces

Rod Stewartってあまり得意じゃないもんだからFacesもほとんど聴かなかったナ。

『Long Player』の「Maybe I'm Amazed」は好きだった。

その程度なんだけど、ナンダカンダで全アルバム持っていて、このライブ盤もほとんどなじみがない。

そこで、久しぶりに聴いてみる…いいね~。ひたすら楽しいわ~。

コレ、Ron Woodのギターの音はどうなってんだ?

健康上の理由でもう退職してしまったが、かつてJackieという女性重役がMarshallにいて、私はとても可愛がってもらった。

当時、歳は50チョットぐらいだったろうか、会食の席で隣になったことがあって、ロックの話題になった。

よくある「誰が好きなの?」みたいなヤツだ。

Jackieは「アタシはもうロッドに目がないの!大スキ。Faceも何回も観に行ったわよ!」

彼女がJeff Beck GroupやThe Steampacketまで観たかどうかは訊かなかったが、うらやましいと思った。

そして、日本とは生活の中のロックの存在がまったく違うことを思い知った。

さて、この項でもうひとつ。

元ミュージック・ライフ編集長の東郷かおる子さんの著書『わが青春のロック黄金狂時代(角川SCC新書刊)』にRod Stewartのことが書いてある。

東郷さんは帰国子女でもなんでもなく、勉強して自力で英語を身につけたそうだ。

40年以上の前の話だからして、今みたいに「駅前留学」もできなければ、インターネットで外人と会話するなどという勉強方などアイデアすらなかった時代だ。さぞかし実戦のための英語の勉強は大変だったと思う。

その英語で接する相手は雲の上のスーパースターたち。

しかも仕事。すごい度胸だと思うが、たいていは何とかなったらしい。

ところがRodの英語だけはまったく歯が立たなかったという。何を話しているのか皆目見当がつかなかったそうだ。

私もそういう経験が何度もあるが、ホントにイヤなもんだ。

そういう時はもうどうしようもない。訊き返すか、わかったフリをして次に話題に持ち込むか、突然ブッ倒れて死んだフリをするかだ。

よく「聞けるんだけどしゃべれないんだよね~」なんていう人がいるが、ある程度の段階まではしゃべるより聞く方がはるかにムズカシイ。聞けないからしゃべれないということもあるんですよ~!

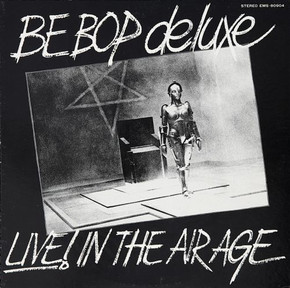

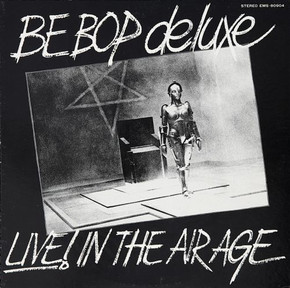

★Live! in the Air Age / Be Bop Deluxe

タイトルは、前年にリリースした『Sunburst Finish』に収録されている曲、「Life in the air age」をもじっている。邦題は『ライヴの美学』…ハァ?

Bill Nelsonの奥さんって日本人なんだってね。知らなかった。

私はBe Bop Deluxeを知らなかったが、後に記す理由で中学3年ぐらいの時、このアルバムが出てすぐに買った。

ナゼかはわからないが、「Be Bop Deluxe」なんてすごくカッコいいバンド名だと思った。

言っておきますけど、「ビー・バップなんとか」っていうマンガが出るより全然前の話よ。

おかげで今でもジャズの種類としてはビ・バップが一番好き。

「Be Bop」というのは黒人のスラングで「刃物を使ったケンカ」を意味すると記憶している。

ジャケットはドイツのフリッツ・ラング監督の『メトロポリス』の引用。

SF映画に必要な要素が全てちりばめられた「SF映画の原点にして頂点」だなんて言うといかにも何度も見ているように聞こえるかもしれないが、見たことない。

1926年の制作というから和暦では大正15年。Jim Marshallが3歳の時。だからまだMarshallアンプはない。

12月に大正天皇が崩御し、新しく昭和の時代を迎えようとした時分の映画だ。

今はSFものには小説も映画もほとんど興味ないナァ。『火の鳥』ぐらいかナァ。

『スター・ウォーズ』ってどれも一回も観たことないの。

映画に関していえば、昔はクリエイティブでいいSF映画がたくさんあった。

そもそもあらゆるテクノロジーが発達しきってしまった現在、優れた「サイエンスなフィクション」を考えるのは至難のワザだよね。

さて、中学生の時にこのアルバムを買った理由…それは、このEPが付いていたから。

さて、中学生の時にこのアルバムを買った理由…それは、このEPが付いていたから。

ま、変則2枚組ライブ・アルバムということになるんだけど、LPにEPが付いているなんて初めてで、内容なんかどうでもよくて、とにかく欲しくなっちゃったのだ。

ナンダカンダでBe Bop Deluxeは5枚のスタジオ・アルバムのすべてやBBC Radio1のライブ・アルバムを買って聴いたけど、結構好き。

でもジャズのビ・バップを聴いている時間の方がはるかに長い。

ところで、Bill Nelsonのギターってチョット歪ませすぎなんだよな~。

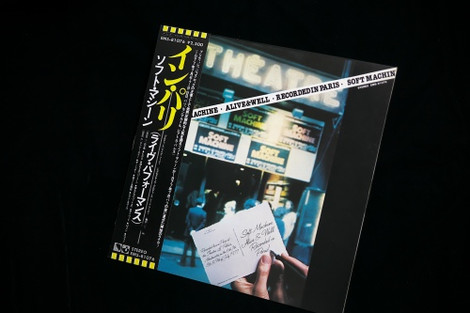

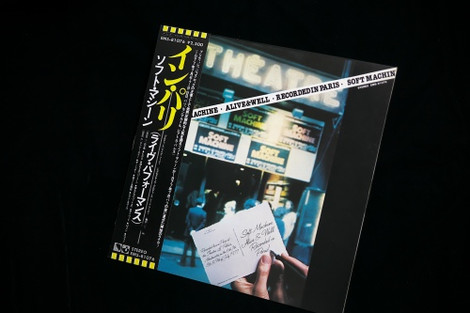

★Alive & Well:Recorded in Paris / Soft Machine

Soft MachineとChicagoとLed Zeppelinの共通点ってな~んだ?

そう、全部ではないが、アルバムのタイトルを序数としたこと。

Soft MacineとWeather Reportと の共通点ってな~んだ?

創始者のひとりKevin Ayers(今回はよく出て来る)がギターを弾くが、基本的にギターレスのバンドだということ。

『Black Market』や『Heavy Weather』でWeather Reportの名前がロック・ファンの間にも浸透し出した頃、純粋なロック少年だった私なんぞは「バンドにギターがいないって、どうすんの!?」なんて驚いたが、大きなお世話ですよね。

そして、Machineの「ギター鎖国」をガツンと開国させたのがAllan Holdsworthだった。

とりわけHoldsworth人気の高いこの国では、Soft Machineといえば『Bundles』に尽きると思っている人が多いのではなかろうか?

ま、確かにカッコいいよね。

Holdsworth研究家の和田アキラさんとご一緒させて頂いた時、お持ちになられたP-Projectのギターが気になって、分不相応にも「チョット、触ってもいいですか?」とお願いしたことがあった。

アキラさんって気難しいそうに見えるけど、とてもオープンな人で、「あ、いいよ!」とすぐにOKを出してくれた。

オッソロシク弦高が低かった。

で、何を弾いたかというと、プリズムはよく知らないので『Bundles』の一曲目の「Hazard Profile Part One」のリフを弾いた。

即座にアキラさんは「アッレ~、知ってるね~!」と驚いてくださってこっちはいい気分。

では、二曲目と、Temepstの「Foyers of Fun」のリフをつなげてギターをお返しした。

アキラさんに愛器をお返しすると、すかさず同じくTempestの「Gorgon」を弾いてくれた。

こんなことがうれしいもんです。いい思い出ですわ。

で!

そのAllan Holdsworthの後任でSoft Machineの加入したのがJohn Etheridge。

このアルバム、それが目当てで買ったよね~。

でも、このアルバムは正直あまり聴かなかったな。

ジャケットのデザインはPeter Shepherdという人。

前作の『Softs』やKevinの『Yes We Have No Mañanas, So Get Your Mañanas Today』、David Coverdaleの『North Winds』、『Sheena Easton』などを手掛けている。

コレはSoft Machine初のライブ音源だが、最近はもうどれだけあるのかわからないぐらい未発表ライブ音源が出ちゃってるね。

このバンドも結構商売になるんだね。

あ、私は好きですから。当然スタジオ盤全部とこのライブ盤は持ってます。

またしてもこの記事を書くために、レコード棚から自分のヤツを引っ張り出して来た。

またしてもこの記事を書くために、レコード棚から自分のヤツを引っ張り出して来た。

久しぶりに聴いた。

John Etheridgeは別の記事にも書いているぐらいなので好きなギタリストのウチのひとりなんだけど、このアルバムはどうもいただけなかった…昔は。

今聴くと、コレめっちゃカッコいいね~!

で、今回聴いてフト思った。

昔、あまり気にいらなかったのは録音のせいではなかろうか…と。

要するにギターの音がクリアじゃないんだよね。

低音域での速弾きなんかグッチャグッチャに聞こえる。

それでギターに夢中だった時分の私にはイマイチだったのかもしれない。

でもさ、完全にスタジオで録音されたという最後のディスコ調の曲はヒドイな。

なんだってこんなもん入れちゃったんだろう。しかも海外ではシングル・カットされたらしい。

もうひとつ…ライナーを読み返してみた。

書き手は1977年の伊藤政則さん。

スンゲエ色々な情報が書き込まれているんだけど、インターネットなんかなかった時代、これだけの情報を集めるのは至難のワザだったのではなかろうか?

ヘンに聞いた風なことは一切書かれておらず、情報の提供に徹している。

昔はライターさんもスゴかったのね。

考えてみれば、インターネット普及後の評論家とかライターの仕事っていうのも大変だと思う。チョットやそっとのことは一般消費者も情報を持っているからね。

ところで、普段から思っていることがあるんだけど、ジャズ・ロックの旗手と言われるSoft Machineが出てきたので書かせて頂く。

ところで、普段から思っていることがあるんだけど、ジャズ・ロックの旗手と言われるSoft Machineが出てきたので書かせて頂く。

『ジャズ・ロックのおかげです』なんてディスク・ガイドも読んだ。好きだから。

みなさん、「ジャズ・ロック」って「ジャズ」だと思いますか?「ロック」だと思いますか?

「おんな男」が「男」であり、「おとこ女」が「女」であるように、「ジャズ・ロック」は「ロック」かね?

え、そんなことはどうでもいい?たしかに。

定義らしきものは色々あるんだろうけど、私の感じではジャズの人が演るジャズ・ロックはジャズだよ…すなわち「ロック・ジャズ」で、その反対が「ジャズ・ロック」なんだな。

これはジャズを聴くようになるとそう感じるようになると思う。

それは「ジャズとロックの言葉が違う」ということの表れろう。

言葉がジャズ、すなわちメロディがジャズだと、いくらリズムが8ビートでも「ジャズ」だ。

例えばLee Morganの「The Sidewinder」やHerbie Hancockの「Catntalope Island」はロックには聞こえないでしょ?

反対にSoft Machineの音楽はジャズには聞こえないんだよね。

こちらの方の逆説的証明としてはPeter Ollie Halsallがおもしろい。

今回はホント、このあたりがよく出て来るな。

Kevin AyersやPattoみたいな音楽をやっていてもソロになるとジャズに聴こえる。全部ではないにしてもOllieがジャズの言葉を使ってギターを弾いているからだ。

だから、チョット演奏のパートが長いとよく「ジャズっぽい」と表現してあるのを見かけるが、断じてそれは違う…というのが私の屁理屈。アレはいかにもジャズを聴いていない勉強不足のライターさんの仕業だと思っている。

The Enidって知ってる?

一応プログレッシブ・ロックの範疇に入るイギリスのバンドなんだけど、コレはクラシックの言葉をロック楽器で話すということをやっている。

するとそうなるか?

私の耳にはかなり「クラシック音楽」に聞こえる。おもしろいもんですな…。

あ、何が言いたかったのかというと一般に「ジャズ・ロック」と言われている音楽は「ロック」であって「ジャズ」ではないということ。

下の本の表紙のオジちゃんはSteve Marcus。『Tomorrow Never Knows』とか『Count's Rock Band』といった当時の感覚で実験精神が旺盛なジャズ・ロックのアルバムを残している(私に言わせればロック・ジャズ)。

でも、この人は後に『Smile』というアルバムで聴かせるようなストレートアヘッド・ジャズの方が全然カッコいい。

私はニューヨークのボトムラインでこの人がBuddy Rich Big Bandで2番テナーを吹くのを見たが、ドラムがDave Wecklということもあって、あまりのカッコよさに小便チビリそうになったわ。

精神性や実際の内容を考慮するに最も優れたジャズ・ロックのアルバムって私にとってはZappaの『Hot Rats』かナァ。

★Encore / Argent

Argentは好きだ。

前の会社に勤めていた時にドラムのBob Henritとイッパイやったことがある。

Bobは後期The Kinksにも在籍したArgentのオリジナル・メンバーで、あるイギリスの楽器メーカーに勤務していた時に営業で来日したのだ。

この時はさほどAegentに興味がなかったため、この宴席にそう感動したワケでもなかった。すなわちArgentが好きになったのはかなり最近になってからのことなのだ。

でも、このライブ・アルバムは14歳の時(1976年)から知ってる。

友人の兄がコレを持っていて、家に遊びに行った時に目にして、ナゼかすごく印象に残っていたのだ。1976年というとこのアルバムのリリースから2年。当時はまだ新しかったんだな…。

少しでも詳しく書いてしまうと素性がバレてしまいそうなので控えるが、その友人はある「新しい家庭経営のスタイル」を提案する運動をしていて、チョット前までよくテレビや駅のポスターで見かけたものだが、その提案が私が思うに、「くだらない」というか、「ウチでは当たり前以前のこと」に思えて、その友人の主張にまったく与しなかった。

そんなだから、このアルバムのジャケットを見るといつもこの友人のことを思い出す。

さて、このライブ盤、どこで録音したの?

私が持っている輸入CDは廉価盤のせいか、Argentに関する簡単な解説しか書いてなくて、肝心のレコーディング・データがスッポリ抜けていてわからない。

もちろんインターネットでひと通り調べてみたけどわからない。

でもジャケットはなかなかによろしいな。

Yesのサード・アルバムなんかもそうだけど、こうしてフィルムをモチーフにしたデザインは少なくない。

しかし、これも時間が経つとカメラのフィルムのことなんか忘れてしまって、こうしたデザインも絶滅してしまうのではないかしら?

恐らく今の若い子はフィルムなんて見たことすらないだろう。

さて、Argetntの音楽の特徴…「大ゲサ」ということに尽きるだろう。そこがいいところなの。

どういうことかというと、ホンのチョットのネタを広げて広げて強引に大作にしちゃう。

例えて言うなら、昔なら私の卒論。今ならMarshall Blog。

私はJ.D.サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を卒論で取り上げたのだが、原稿用紙半分で済む内容をアノ手コノ手で肉付けをして、何十ページにも膨らませたのだ。

就職もキマっていたので、必死だったよ。そして、その卒論は見事「可」を獲得!マジでうれしかったわ。

ただ、教授との面接の時、「キミの論文には内容が何もない!」と指摘された。当たり前じゃんね。どうでもいいことを並べたふくらし粉のような論文なんだから!

ま、私の幼稚な作文にArgentの曲を例えたらあまりにも失礼だけどね。

その極北はFrank Zappaだろうナァ。

何十ページもの論文を原稿用紙の半分に収めちゃう。しかも、とてもわかりやすい言葉と表現でね。

そのArgentのウリ(いつの間にか「ウリ」になってる)は、このライブアルバムの一曲目でも爆発している。「The Coming of Kohoutek」という10分を超す大作。

元々この曲は1974年のアルバム『Nexus』に収録されていて、そっちのバージョンは3分チョットだ。

「Kohoutek(コホーテク)」とは1973年にチェコの天文学者によって発見され、自身の名が付された彗星の名前。当時は大きな話題だったのだろう。それで曲のテーマにしたに違いない。

作曲はRod ArgentとChris WhiteのThe Zombiesコンビ。

ところが、コレは以前にも書いたことがあるリストの「死の舞踏」という曲の引用。その元はベルリオーズ。

ところが調べてみると、さらにその元があった。

9~10世紀にかけて作られたという「グレゴリオ聖歌」がそれだ。

スゴイなぁ、Argent!スケールが違う!(どこがじゃ!)

Rod ArgentはThe Zombies時代にも「She's Not There」やら「Time of Season」やら大ヒット曲を世に問うた才人だ。

歌はメッチャうまいし、キーボードの腕も達者で、Rick Wakemanが抜けた後、Yesに誘われたという話も残っている。

そして、ギターのRuss Ballad。

メタル・ファンには「信州備後」という曲でおなじみかもしれない。KISSの「God Gave Rock 'n' Roll to you」もこの人の作品。

そんな2人のヒット・メイカーを抱えていたのがArgentだった。

そのArgnetを2010年にロンドンで観た。

そのArgnetを2010年にロンドンで観た。

High Voltageというオジさん、オバさんのためのロック・フェスだ。

その時の演奏がCDになっている。

High Voltageは昔のMarshall Blogで詳しくレポートしたが、もう見ることができないので、書き下ろしで再録したいと思う。

よってArgentはココで終わり。

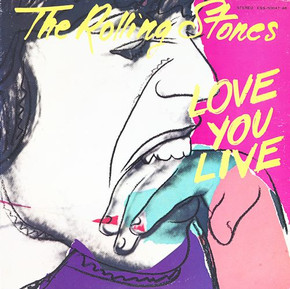

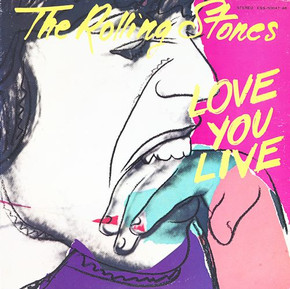

★Love You Live / The Rolling Stones

しょっちゅう触れているけど、The Rolling Stonesは苦手でしてね。

これまで万単位のLPやCDを買ったけど、その内、Stonesものは4枚か5枚程度しかない。

この『Love You Live』はその内の1枚…といっても買ったのは数年前の話だ。

ただ、このアルバムは、1977年の発売当時にStones好きの友人から借りて少々聴いていた時期があった。

「Stonesもなかなかいいもんだ」というのがこのアルバムの古くからの印象。

ジャケットがウォーホルというのも当時話題になった。

ところが、ウォーホルのデザインが気にいらなかったMick Jaggerが後から鉛筆で線を描き加えたのだという。

この鉛筆の線こそウォーホルっぽいと思うのだがいかがだろう?

内容については、私には語る資格がない。

★The Allman Btothers Band at Fillmore East

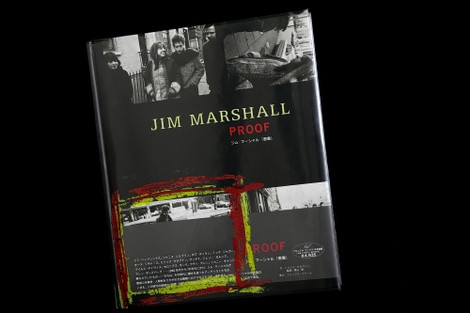

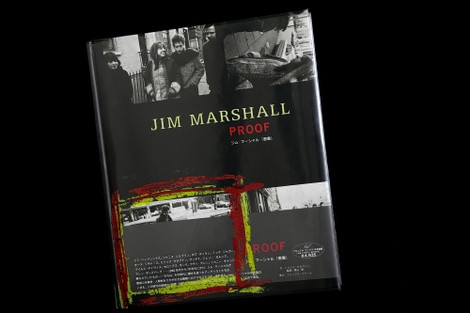

Jim Marshallの写真。

フィルモアではなくオールマンズの地元、ジョージア州メイコンで撮ったという話はつとに有名だ。

左上の「THE ALLMAN BROTHERS BAND AT FILLMORE EAST」という文字は後から入れたものではなく、Jim Marshall自身がステンシルを作ってケースにプリントしたそうだ。

ちなみにこのアルバムにはフィルモアで撮影された写真は1枚も使われていない。

内ジャケのステージ写真はWhisky A Go GoとFillmore Westで撮られたものだ…とJim Marshallが証言している。

それにしもこのアルバムの人気の不滅度には驚くべきものがある。一種の教典であり憲章であり…。

私は中学生の時に数寄屋橋のハンターで中古盤を買って、通り一辺しか聴いていないが、皆さんの熱中度には頭が下がる思いだ。

そんな私でも後年、Duane AllmanとDicky Bettsの双方がここでMarshallを使っていると聞いた時は大層うれしかったな。

ちなみに我々の世代は「デュアン」だ。「デュエイン」とは誰のことだ?

先日、あるライブハウスで同業者、すなわちカメラマンの方からお声をかけて頂いた。

先日、あるライブハウスで同業者、すなわちカメラマンの方からお声をかけて頂いた。

いつもMarshall Blogで私の写真をご覧になって頂いているとのことで、ありがたい限りだ。

それで、以前の記事内でこのJim Marshallの写真集を紹介したところ、その方がご興味を持って頂き、入手されたとのこと。

少しでもMarshall Blogが皆さんの役に立つのはとてもうれしいことだ。

で、この本に『Fillmore』の写真が出ていたことを思い出して引っ張り出してきた。

で、この本に『Fillmore』の写真が出ていたことを思い出して引っ張り出してきた。

この本のおもしろいところのひとつは、最終的に採用になった写真の前後を見ることができる点にある。

グループ・ショットというのは本当に撮影が難しい。

というのは、たいてい誰かが変な顔になっていたり、目をつぶっていたりで、全員が最高の表情をしているところを捉えるのは至難の技なのだ。

私も時々頼まれるが、そういう時はやはり何枚も撮らないととても心配だ。

Jimもこのグループのカットを何枚も撮っている。

初めのうちはみんなしかめっ面だ。ただでさえイカつい連中だからして、かなり雰囲気が怖い。

そこで、Jimはスマイル作戦に出て最終版をゲットする。

この撮影の時、「あまりにもみんなしかめっ面だったのでドラッグを渡してニコニコさせた」とかいう都市伝説を聞いたことがあるが、コレは疑わしい。

このポジを見る限り、そんなことをしている時間は絶対になかったハズ。さもないと事前事後でポーズが大幅に変わってしまうから。

Jimは6人に向かってこう言ったそうだ。

「コカ・コーラのCMみたいに笑ってくれ!」

この「コカ・コーラ」が「コーク」になり、いつの間にかドラッグを意味する「コーク」になってしまったのだろう…と勝手に想像している。

この本のタイトルは「PROOF(証拠)」だからして私の想像はあながち間違ってはいないのではないか?

Dicky Bettsが横を向いちゃってるけど、1枚を除いて他の写真では全部チャンと前を向いている。

<前編>で紹介したかったアイテムがまだ残っていたんだけど、あんまり余計なことを書いているウチにやたら長くなってしまったので、ココで一旦打ち切り。

<前編>で紹介したかったアイテムがまだ残っていたんだけど、あんまり余計なことを書いているウチにやたら長くなってしまったので、ココで一旦打ち切り。

<中編>に続く。

Music Jacket Gallery展示の詳しい情報はコチラ⇒金羊社MJG常設展

※本展示は2014年9月に終了しています。現在の展示内容は上記の金羊社ウェブサイトでご確認ください。

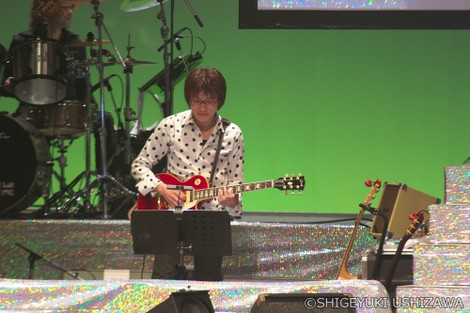

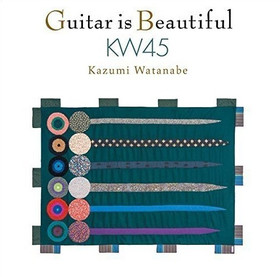

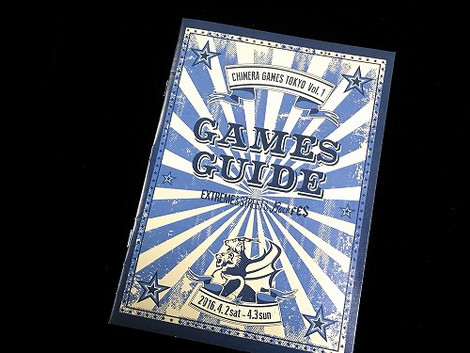

『CHIMERA GAMES TOKYO』というイベント。

『CHIMERA GAMES TOKYO』というイベント。 開催は4月2日と3日の二日間。

開催は4月2日と3日の二日間。 「Rock FES」はまだしも、「EXTREME」と「STREET」はどうかな~…オジちゃん、大丈夫かな~。とやや心配しつつ会場へ。

「Rock FES」はまだしも、「EXTREME」と「STREET」はどうかな~…オジちゃん、大丈夫かな~。とやや心配しつつ会場へ。 ヤング(今は「ヤング」なんて言わないか?)向けのグッズから…

ヤング(今は「ヤング」なんて言わないか?)向けのグッズから… いよいよ日本にも現れた本格的文章系バンド名グループ、I Don't Like Mondays.!

いよいよ日本にも現れた本格的文章系バンド名グループ、I Don't Like Mondays.! オシャレな女の子を踊らせるために2012 年、表参道でバンドを結成されたという。

オシャレな女の子を踊らせるために2012 年、表参道でバンドを結成されたという。 こういうのを「シティ・ポップス」というのかしらん?

こういうのを「シティ・ポップス」というのかしらん? バンド名通り、「月曜日が苦手」ということで、月曜日はバンドの定休日となっているそうだ。

バンド名通り、「月曜日が苦手」ということで、月曜日はバンドの定休日となっているそうだ。 後で聴いて驚いたんだけど、この手の音楽を演っているにもかかわらず、兆志さんはナント大のGary Mooreファンなのだそうだ。

後で聴いて驚いたんだけど、この手の音楽を演っているにもかかわらず、兆志さんはナント大のGary Mooreファンなのだそうだ。 道理でギター・ソロになると俄然ガッツむき出しになると思った!

道理でギター・ソロになると俄然ガッツむき出しになると思った!

アダルトなサウンドからノリノリの曲まで多彩なレパートリーが大きな魅力。

アダルトなサウンドからノリノリの曲まで多彩なレパートリーが大きな魅力。 後半ではダンサブルな曲を固めて寒さをブッ飛ばす!

後半ではダンサブルな曲を固めて寒さをブッ飛ばす! I Don't Like Mondays.の詳しい情報はコチラ⇒Official Site

I Don't Like Mondays.の詳しい情報はコチラ⇒Official Site さて、CHIMERA GAMESのメインのひとつ、エクストリーム・スポーツ。

さて、CHIMERA GAMESのメインのひとつ、エクストリーム・スポーツ。 場内はエクストリーム・スポーツにちなんだ数々のアトラクションが設置されている。

場内はエクストリーム・スポーツにちなんだ数々のアトラクションが設置されている。 ブルンブルンブルン、バリバリバリバリ、ブォブォブォブォ…何て表現していいのかわからないけど、やっぱ音がスゴイね!

ブルンブルンブルン、バリバリバリバリ、ブォブォブォブォ…何て表現していいのかわからないけど、やっぱ音がスゴイね! …とこういう感じ。

…とこういう感じ。 さて、このCHIMERA GAMES、早くもvol.2が決定している。

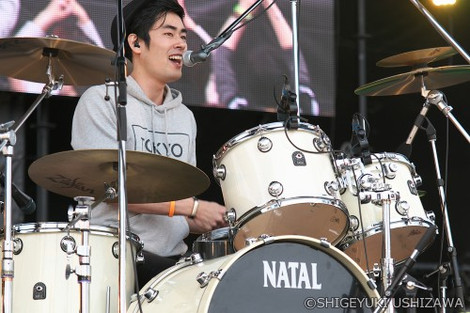

さて、このCHIMERA GAMES、早くもvol.2が決定している。 1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。