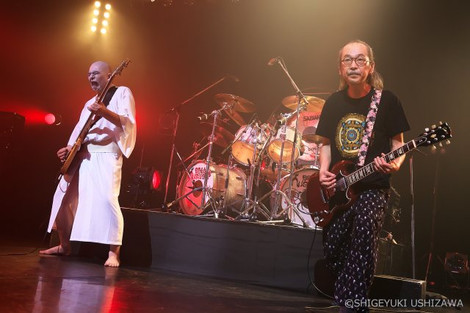

ヒロコマンBAG BANDの『春パーティー』の第1部が終了し、休憩時間に入った。

この休憩時間を拝借して少し自分の過去について書きたいと思う。

ま、しょっちゅう書いてるけど、今までに触れたことのない私の白歴史だ。

まずは私の名言から…

「青春」とは己を知らない時期を指す

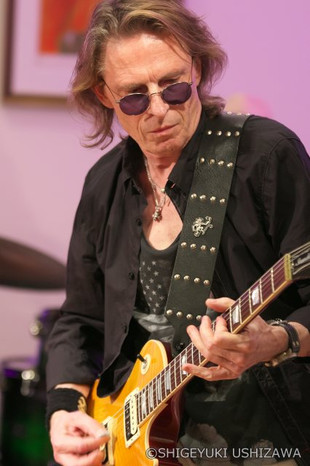

つまり、どういうことかというと、ワタシ、大学の1年生の頃までは本気でプロのロック・ギタリストになりたいと思っていたのですよ。すなわち40年前の話ね。

「若さ」というものは美しいまでに無謀だ。

当時は今みたいにバンドの数も多くなく、ライブハウスのような演奏をする場所も極端に少なかった。もちろん「インディーズ」なんて言葉もない時代で、「デビューする」というのはメジャーのレコード会社から音源を発売することと同義だった。イヤ、それが「デビュー」ということだった。

そもそも、少なくとも私の周りでは「音源」なんていう言葉も当時は使われていなかったし、「楽曲」なんて言葉も耳にすることはなかった。

さらにコンサートに行くことを「参戦」だなんて言わなかったし、ましてや「ツーマン」だの「スリーマン」だのという、みっともない言葉もなかった。

ま、「ロックがまだおカタかった時代」とでもいうのかな?

それだけにライブハウスに出ているお兄さんたちはロックのカタマリみたいなスゴイ人たちばかりで、カッコやファッションで音楽をやっている人はまだ少なかった。

今にして思うと、まだ、英米に追いつき追い越せ!と日本のロックを確立するのにみんな躍起になっていた時代だったんだな。

それに「30歳までにデビューしなかったらまず芽は出ない」とされていて、それでもバンドを続けている人はアタマがおかしいか、家に金があるか…のどちらかと言われていた。

そんな世界に高校の文化祭に出て校内でチヤホヤされる程度のワタシなんかが行ってごらんなさい。

いくら私でもそんな中に入れば、自分に才能がないぐらいのことはわかるじゃん?

「このまま続けていても人生を棒に振るだけだ!」と思い、3年生の時に学校にシッカリ戻ったワケですよ。

ちゃんと堅気のカイシャに就職するために…。

朝早く起きて1年生に混ざって体育の授業を受けたりして、とにかく単位を取り戻すのが大変だった。

それで、今でもそうなんだろうけど、就職試験を受ける時には部活をやっていないとツブシが利かない…ということでナニかクラブに入ることにした。

まさか、少林寺拳法を始めるワケにもいかないし、カバディはその頃まだなかったし、将棋は回り将棋しかできないし…。

で、やっぱり音楽系のクラブに入れてもらうことにした。

それとて今更オーボエなんか咥えたところで音が出るワケないし、そもそも譜面に弱くてラチがあかない。

かといって、プロに交じってひと通りライブハウスなんかを経験しているもんだから、ロック系のクラブもツマらない。

その頃のロックは右を見ても、左を見てもパンクだ、テクノだ…の時代で、世に出て来る新しいモノにウンザリしていて、しばらく前からロックから離れ、サッパリわからなかったけどジャズにのめり込んでいた。

それで、ビッグバンドに入っていたクラス・メイトに相談してみた。

「ウッシーならゼンゼン平気だよ。バンマスだってできるんじゃない?」…んなワケね~だろう。

でも軽薄な中にもシッカリした誠実さを持つその友人は、すぐにオーケストラに本話をつけてくれて本当に入部させてもらうことになった。

もう3年生も半ばのことだった。

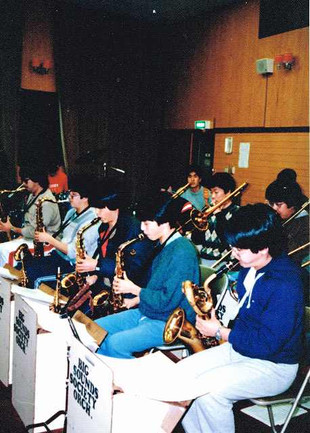

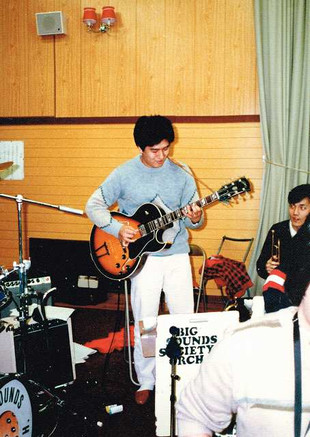

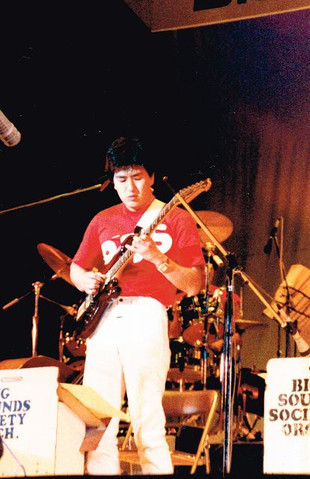

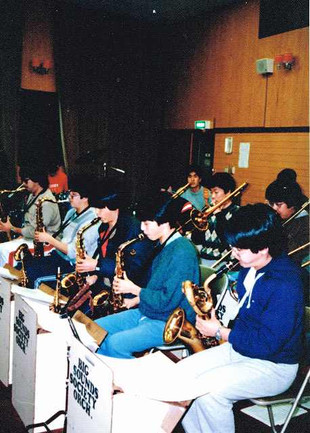

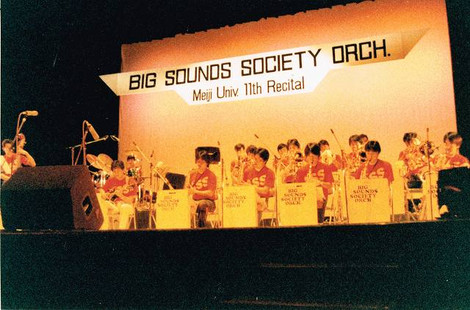

私は明治大学だったので、そのオーケストラはBig Sounds Society Orchestraということになる。

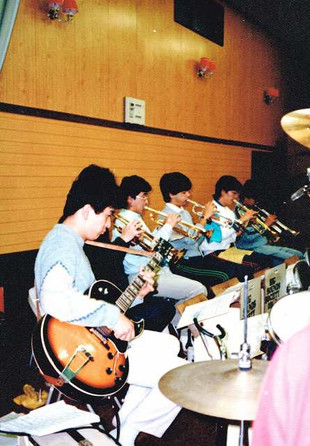

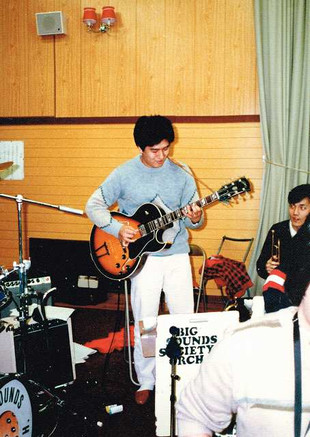

ここから秘蔵写真が続く。

ここから秘蔵写真が続く。

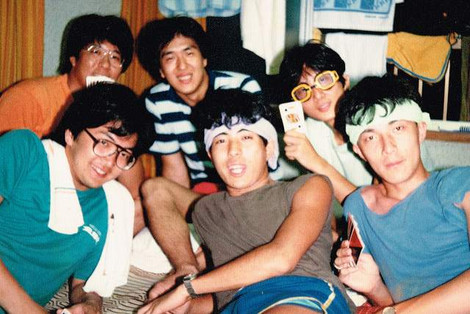

下は冬の合宿のようす。

山中湖のスタジオつきの民宿。

エラく寒かったけど楽しかった。

エラく寒かったけど楽しかった。

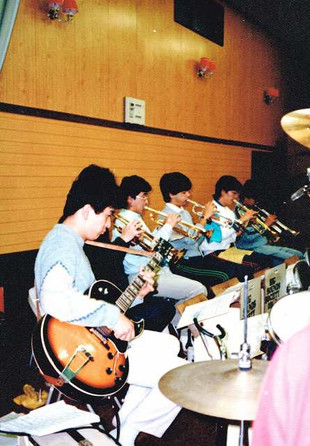

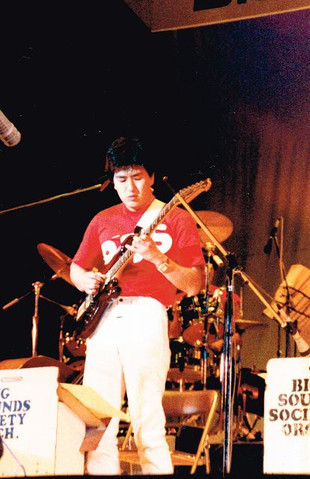

コレのために分割で中古のGibson ES-175Dを買ってね~。

コレのために分割で中古のGibson ES-175Dを買ってね~。

以前の記事に、イギリスで開かれたジム・マーシャルのお別れの会に出席するために、当時持っていたほとんどのギターを処分したことを書いた。

以前の記事に、イギリスで開かれたジム・マーシャルのお別れの会に出席するために、当時持っていたほとんどのギターを処分したことを書いた。

でもこのギターは手放さなかった。

まったく大したギターじゃないけど、思い出がたくさん詰まってるからだ。

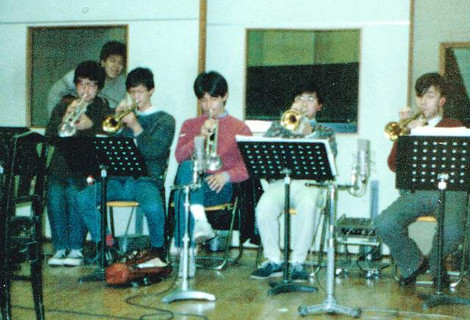

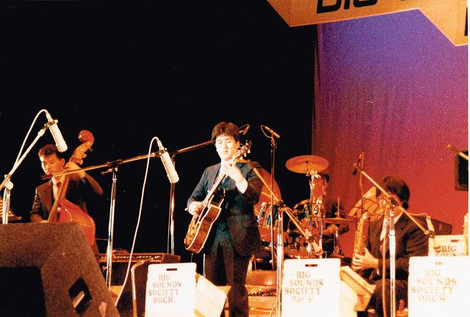

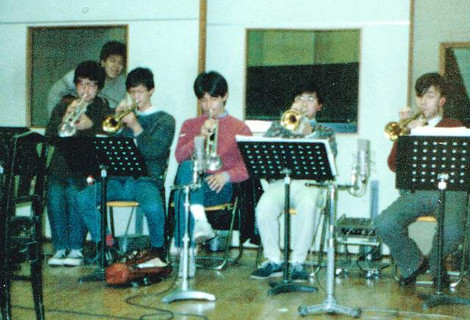

コレはFM東京のスタジオ。

コレはFM東京のスタジオ。

大学のビッグバンドを特集した番組があって、それのレコーディングの時のようす。

ギターはブースが別になっていたのであんなところからみんなの所を覗き込んでる。

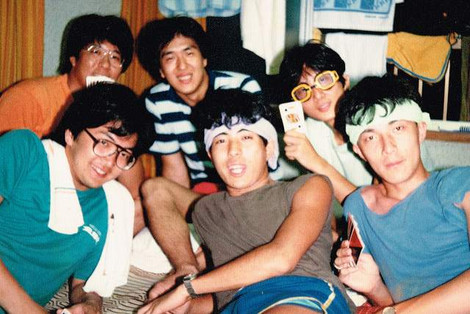

コレは夏の合宿の時のようす。

コレは夏の合宿の時のようす。

千葉のどこかのスタジオつきの民宿。

確かロサンゼルス・オリンピックが開催された年で、トランペットの連中があのジョン・ウイリアムスが作曲したテーマ曲を吹いていたのを思い出す。

楽しかったナァ。

私は根っからのヘソまがりのワガママで、生来団体活動がすごく苦手でしてね。

実はコレが生まれて初めてチャンとやったクラブ活動だったの。

そんなだから、年に一度のクラブ活動の集大成となるリサイタルの前に行われる合宿の最終日の打ち上げで号泣しちゃってサ。

私みたいなヤツを途中から快く仲間に入れてくれてサ…みんなで面倒をみてくれてサ…それで友達っていいなって…ああ、思い出しただけでまた涙が出て来る。あんなの初めてのことだった。

そしたらもらい泣きすつヤツが何人も出て来てね~。

「ウッシー、泣くなよ!オレまで涙が出て来ちゃったじゃないか!」…なんて。

それでもああいう時に何でもないヤツもいるんだよね。

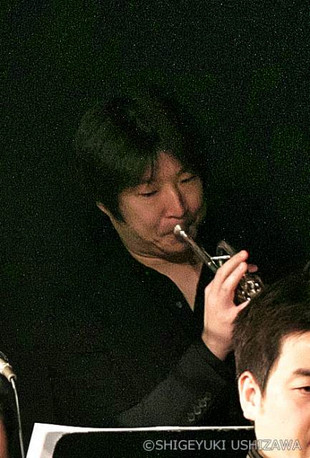

この写真の一番左の手前の人がそう。

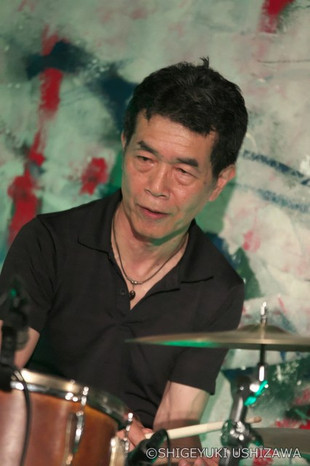

サキソフォン界の重鎮のひとり、今尾敏道。

「ナニナニ、みんなナンで泣いてんのッ?」と涙ひとつこぼさなかった。

彼とは映画の趣味も共通で、今でも時折連絡を取り合っている。

チョット前も電話で遊郭の話をして盛り上がった。

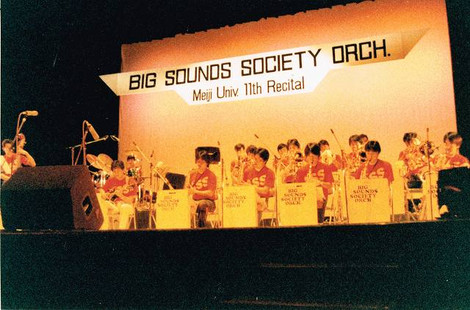

そして、いよいよ迎えた最後の演奏、リサイタル。

そして、いよいよ迎えた最後の演奏、リサイタル。

会場は有楽町のよみうりホール。

今は下はビックカメラになっているけど、当時は「そごう」だったんだよ。

ついでに言うと、その向こうの、今東京フォーラムがある場所にはかつて都庁があって、シケた建物が並んでいた。

このギター、どこへ行っちゃったかな~。

このギター、どこへ行っちゃったかな~。

しかし、カッコ悪いな、私は。

夢中になっちゃってる。

まだTシャツが「イン」の時代だ。

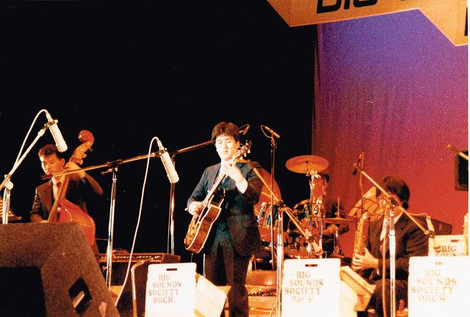

真ん中で指揮をしているのは故・谷啓さん。

真ん中で指揮をしているのは故・谷啓さん。

ご存知の通り、谷さんはトロンボニストで中央大学のスイング・クリスタル・オーケストラのOBだが、快く出演してくれてご自分で編曲した譜面を持参頂いた。

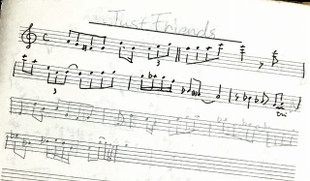

その中に「瀬戸の花嫁」のメロディをギターで弾くパートがあった。

それがスゴイ変なメロディで、リハーサルの時に「ウッシー、それおかしいんじゃないの?」とみんなに責められた。私が譜面に弱いことをみんな知ってるからね。疑ってるワケ。

ところが、私が弾いたメロディは谷さんの思惑通りで、みんなで演奏してみると、あの「♪瀬戸は~」のメロディがマイナーにアレンジされていることがわかった。

さすが谷さん~、ってな具合。

「谷啓と演奏した」なんて一生の思い出だよ。

この日のために同じ曲を何度も何度も繰り返し練習して…その甲斐あって、我ながらすごく上手に演奏できたと思ったナァ。

この日のために同じ曲を何度も何度も繰り返し練習して…その甲斐あって、我ながらすごく上手に演奏できたと思ったナァ。

このリサイタルの頃には就職もキマっていて、将来の心配なんか何もなく…とにかく楽しかった。

今も楽しいけど。

ハイ、休憩終わり!

ハイ、休憩終わり!

ナゼ、私の昔の話を持ち出したのかと言うと…今日の主役、古屋ヒロコちゃんは私の大学の後輩だからなのだ!

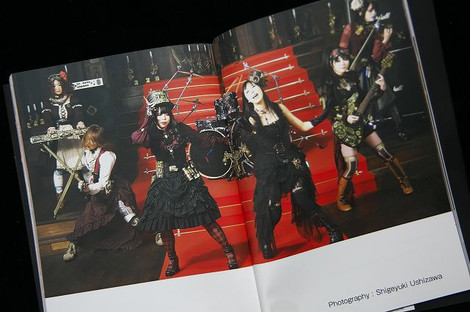

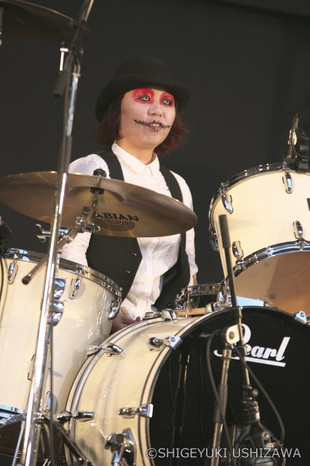

つまり彼女もBig Sounds Society Orchestra(BSSO)にいたというワケ。

ヒロコちゃんだけでなく、ヒロコマンBig Bandには少ない数のBSSOのOBが参加していたのです。

ってんで少しだけ先輩風邪を吹かせてみた…というワケ。

ところで昨日、The Manhattan Transferのところで「ヴォーカリーズ」について触れたけど、クラシックに「Vocalise」という手法があることを昨日たまたまブックオフで買った280円のCDで知ったのでココに記しておくね。。

ラフマニノフの「Vocalise Op34 No.14」なんてのがそれで、ジョン・ヘンドリックのヴォーカリーズとは正反対に、歌詞がなくて「♪アアアア~」と母音だけでメロディを歌うスタイル。

コレがすごくて、なかなかに圧倒されてしまった。

やっぱり才能がない私は、こうして音楽に関する色んなことを細かく調べて、Marshall Blogを通じて「音」ではなく「言葉」で皆さんに接する方が向いているようだ。

さぁさ、第2部のはじまり、はじまり~!

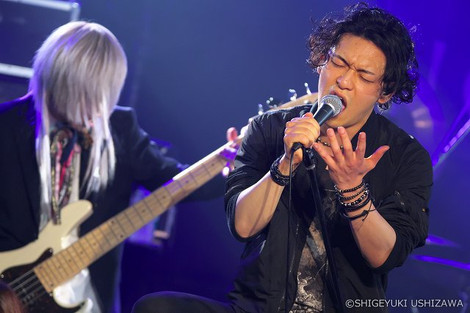

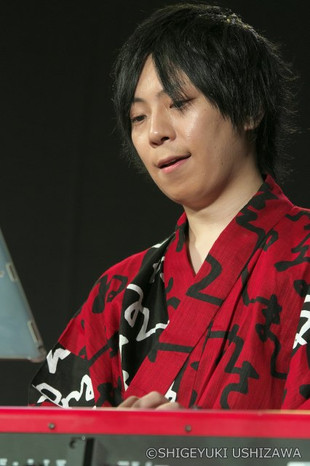

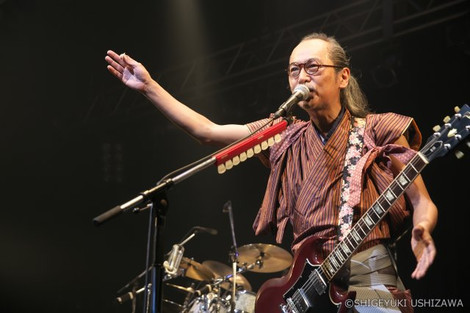

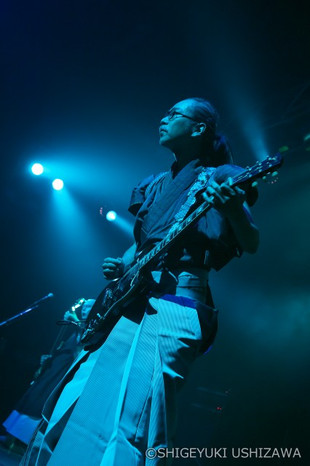

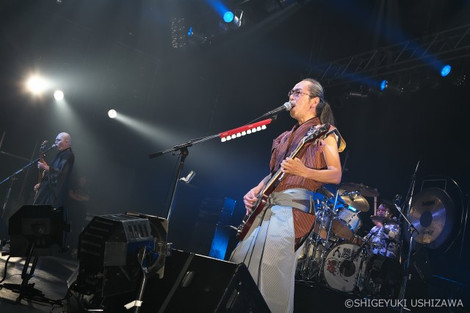

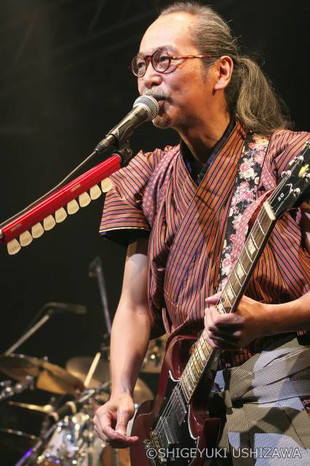

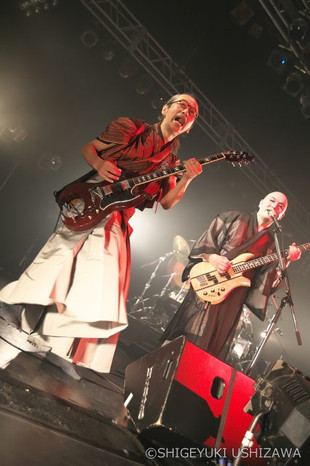

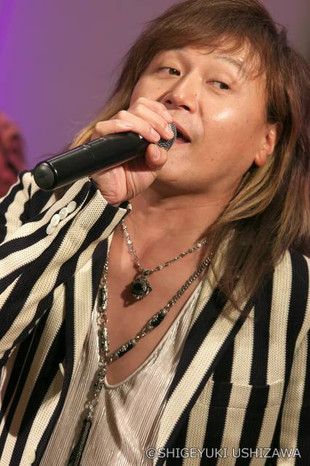

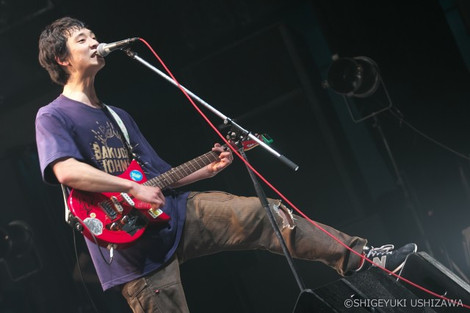

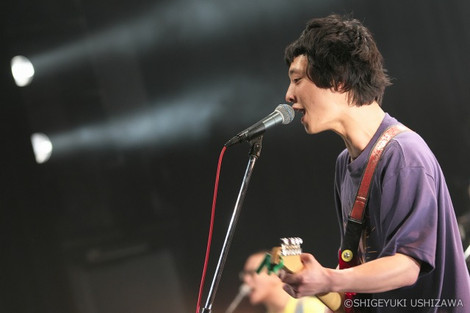

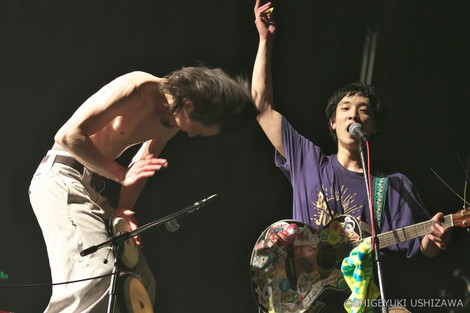

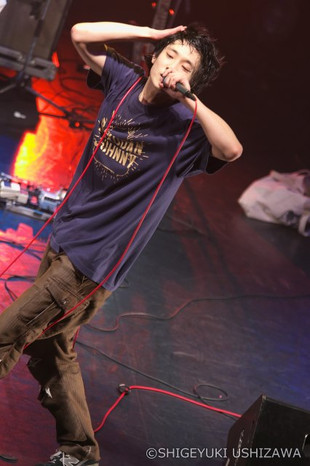

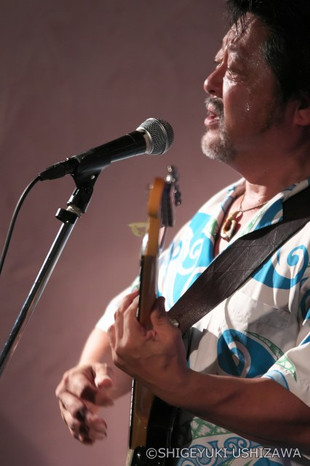

「2回目のこんばんは~!」

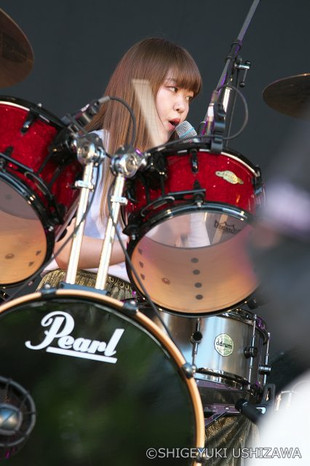

第2部になってもヒロコマンのテンションは全く下がらず。

「次はすごくいい曲です」

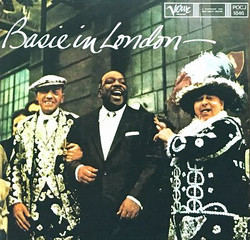

…とまたカウント・ベイシー。

…とまたカウント・ベイシー。

曲は「ディスコモーション」。

ワタシ、コレってずっと「ディスコ・モーション」かと思ってたんだよね。みんなそうやって発音するからサ。

正しくは「ディス・コモーション」なんだよ。

「インディ・アナポリス」みたいなモノ。

でも「discommotion」という単語は存在しないようで、作曲者のフランク・フォスターの造語なのかしらん?私は知りません。

「comotion」は「動揺」とか「興奮」とか「騒乱」という意味。

それに反意を示す「dis-」という接頭辞がついているので「我、動ぜず」みたいな意味?イヤイヤ知らない、知らない!

知らないことを「知らない」と正直に言うのはMarshall Blogのひとつのルールなのです。

トランペット・ソリが鮮やかにキマる!

トランペット・ソリが鮮やかにキマる!

暗くて撮れなかったけど、4番ラッパは菅谷隆介。

暗くて撮れなかったけど、4番ラッパは菅谷隆介。

「すっごく気持ちいい~!実は8年ぶりにビッグバンドをやるんです」

「すっごく気持ちいい~!実は8年ぶりにビッグバンドをやるんです」

もっと長いこと遠ざかっていたような喜びようだ。

「他にOMATSURIESというバンドをやっていまして、『Champagne Fight』という曲を作りました。今日は小雪ちゃんとビッグバンド・アレンジをしてきました!

一緒にお酒を飲んで楽しいな~、という気持ちで演ります」

今日2回目の金管ガールズ・フィーチュア。

今日2回目の金管ガールズ・フィーチュア。

小雪ちゃんは北海道出身で、サバがお好きなのだそうだ。

サバおいしいもんね~。

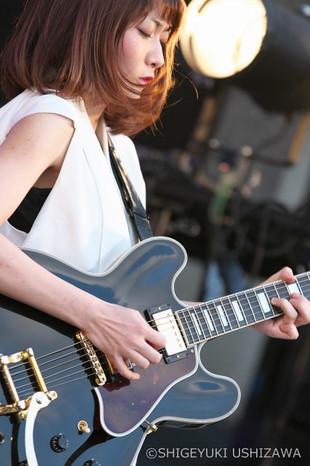

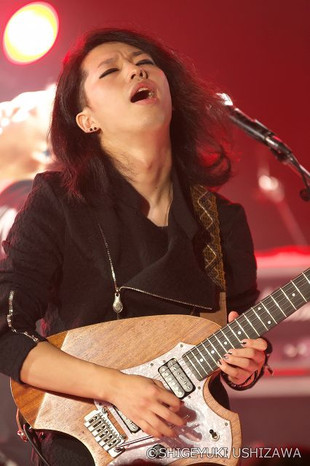

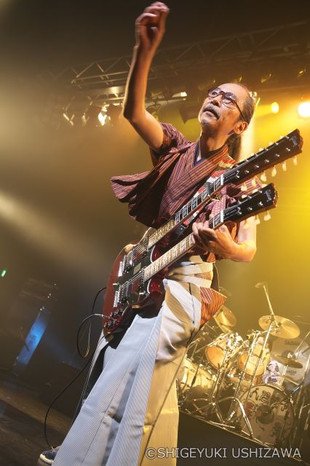

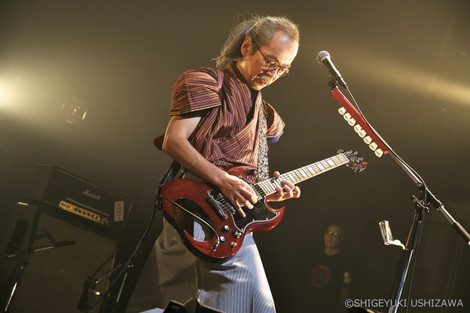

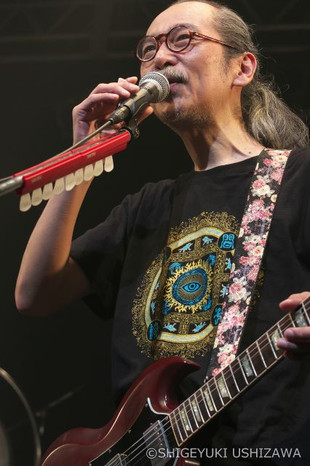

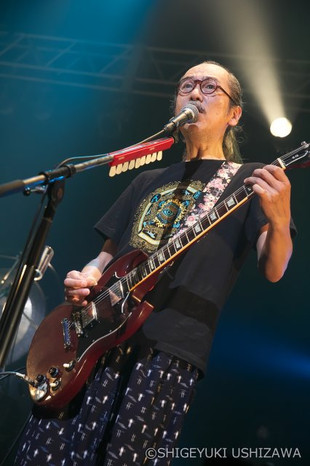

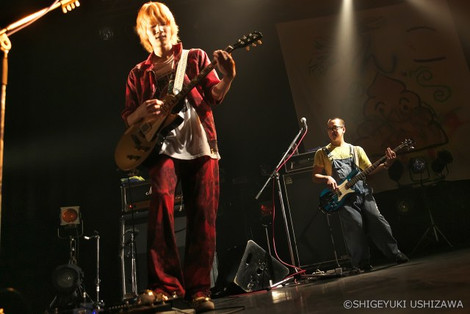

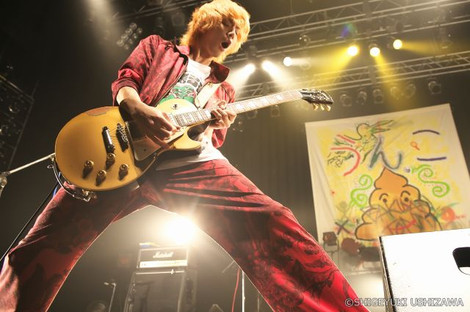

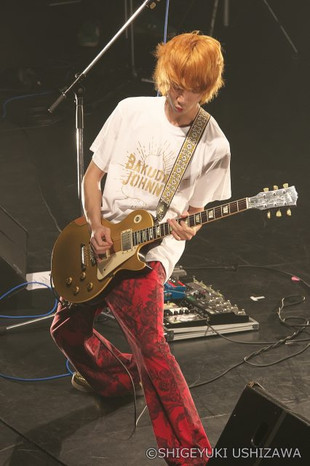

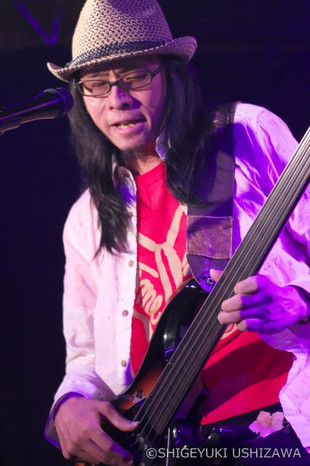

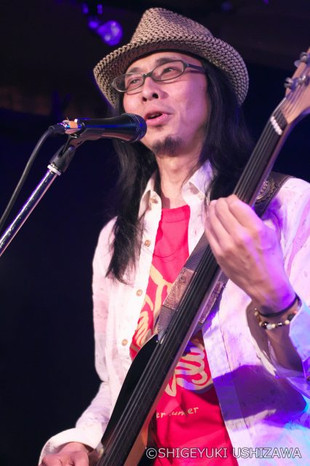

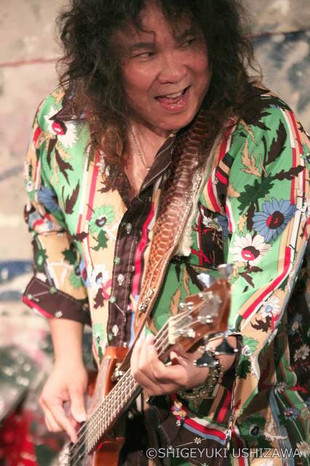

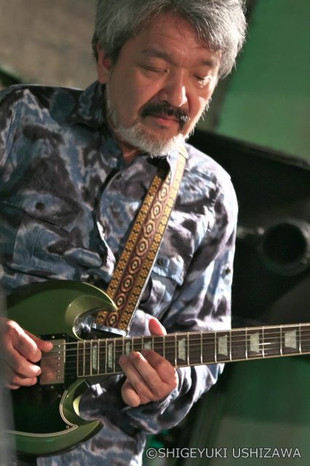

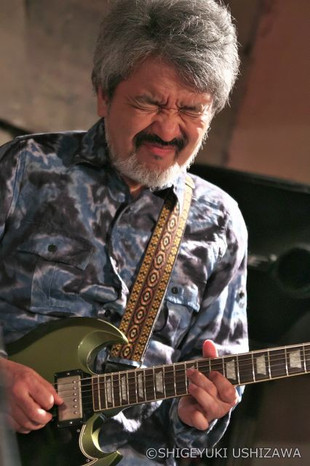

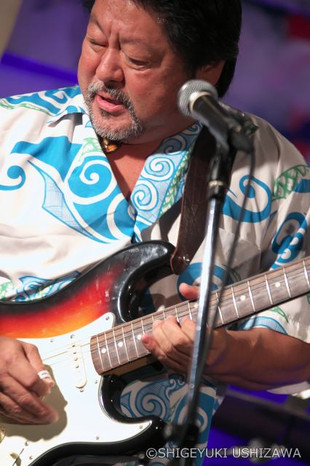

佐々木さんのギター・ソロから…

佐々木さんのギター・ソロから…

フロントの2人のソロへ!

フロントの2人のソロへ!

まさにあのおめでたいシャンパンのぶっかけ合いのようなにぎやかな演奏!

まさにあのおめでたいシャンパンのぶっかけ合いのようなにぎやかな演奏!

雰囲気が変わって「夢の中にいるような曲」とヒロコちゃんが紹介したのは石川周之介のソプラノ・サックスをフィーチュアした「Second Chanses」という曲。

雰囲気が変わって「夢の中にいるような曲」とヒロコちゃんが紹介したのは石川周之介のソプラノ・サックスをフィーチュアした「Second Chanses」という曲。

コレもゴードン・グッドウィンのレパートリーなのね。

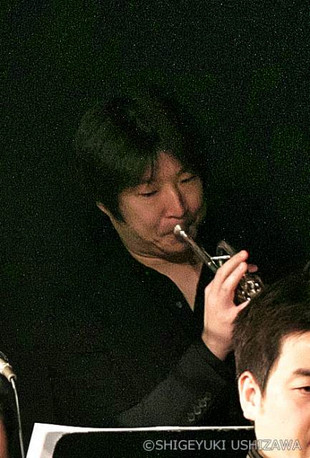

カーヴド・ソプラノを華麗に吹く石川さん。

カーヴド・ソプラノを華麗に吹く石川さん。

この楽器、ウェイン・ショーターがLive Under the Skyで使っているところをジャズ・ライフ誌が紹介したことで知った。

フーン、管が曲がっているだけでそんなにスゴイものなのか…と思った。

通常のまっすぐなヤツより楽なんだろうね、きっと。

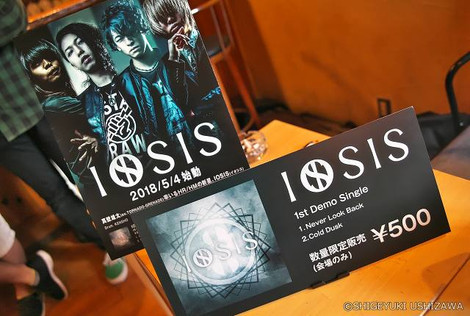

物販の紹介コーナー。

物販の紹介コーナー。

ヒロコちゃんはさっきのOMATSURIESと東京アクティブNEETsというバンドにレギュラーで参加している。

ヒロコちゃんはさっきのOMATSURIESと東京アクティブNEETsというバンドにレギュラーで参加している。

今年で結成10周年を迎える東京アクティブNEETsの方は、今日リズム隊を務めているピアノの「赤い流星」、ベースの「蒼い刹那」、ドラムスの「白いイブリガッコ」もメンバーとして参加している。

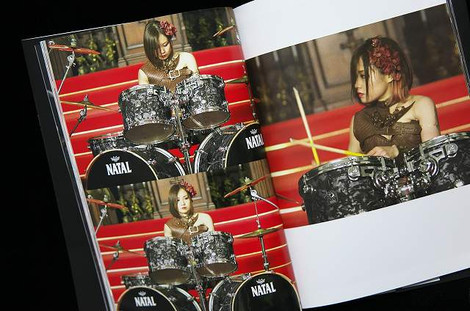

すなわちNATALバンドということ…と来ればいいバンドに決まってる。

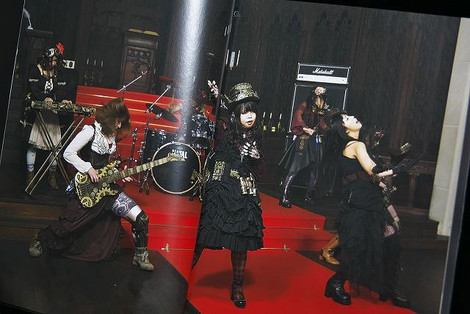

そこで、このコンサートの数日後にライブがあったので早速取材して来た。

その時の記事は近日紹介される予定なのでお楽しみに!

私の「現代エンタテインメント論」もそこに記す予定。

下はヒロコマンが手にしている東京アクティブNEETsのアルバムね。

東京アクティブNEETsの詳しい情報はコチラ⇒公式ウェブサイト

さてさて、本日のサプライズ写真の第2弾といきましょうか。

さてさて、本日のサプライズ写真の第2弾といきましょうか。

昨日ヒロコちゃんとメールでやりとりをしていて驚いた!

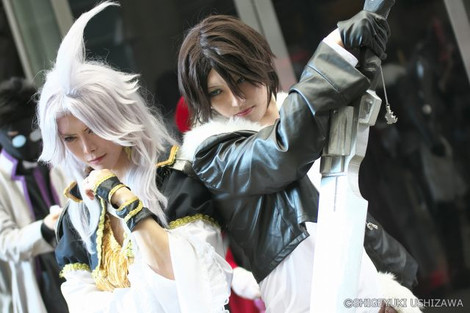

ヒロコちゃん、Marshall Blogに出たことがある…っていうのよ。

エエ~!

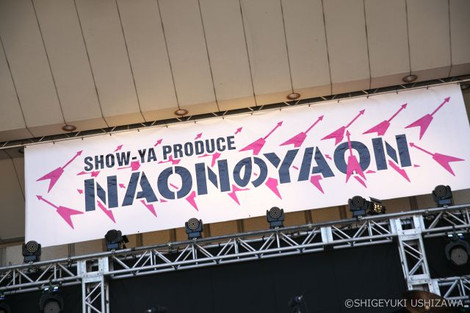

失礼ながらまったく記憶になかったので、いつのことかを尋ねてみたところ、2015年の『NAONのYAON』のことで、元ピンクレディの未唯さんのステージのホーン・セクションに参加していたというのだ。

早速チェ~ック!

記事はコレ ↓ ↓ ↓

【NAONのYAON 2015】 vol.5 : 山下久美子、シークレット・ゲスト、YU-KI、杏子登場!

ウン、確かに出てるには出てるんだけど、残念ながらあゆみさんの影に隠れてしまってホンの少ししか写っていない。

ってんで、未発表の他の写真を探してみた。

ホントだ!いたいた!…こんな感じ。

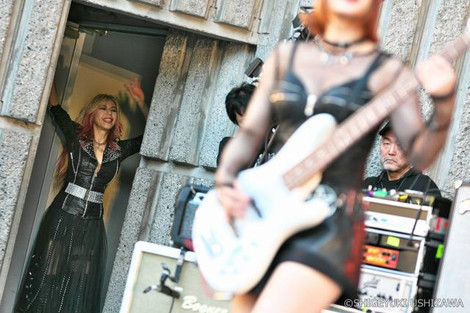

右の黒い衣装の人が未唯さん。

左に少し見えている白い衣装の人は中村あゆみさん。

そして真ん中がヒロコマン。

ね、真剣な表情で「♪ユッフォー」ってやってる!

ね、真剣な表情で「♪ユッフォー」ってやってる!

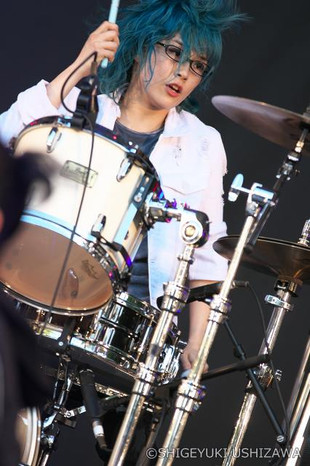

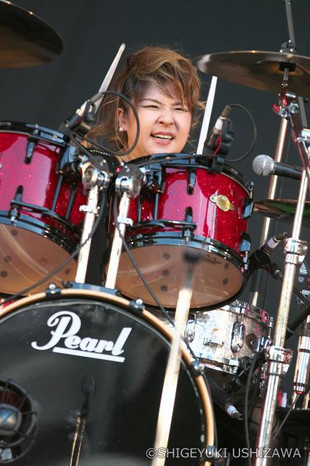

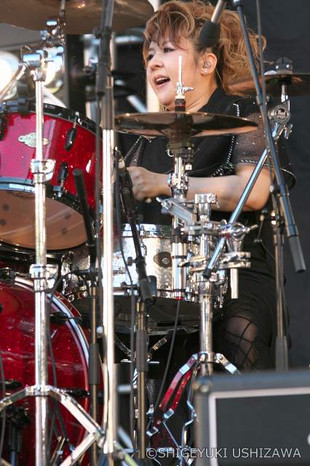

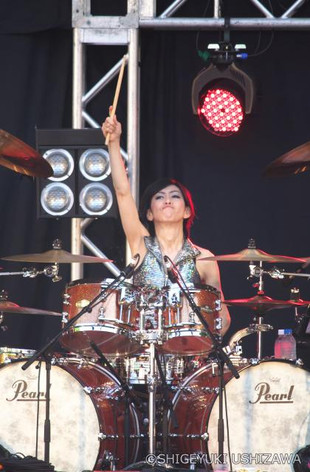

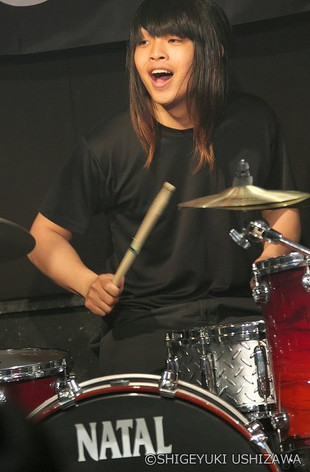

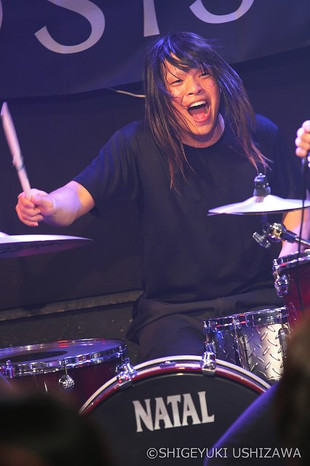

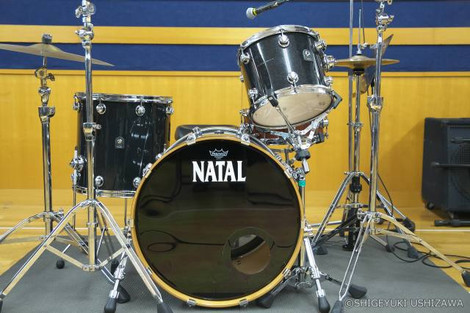

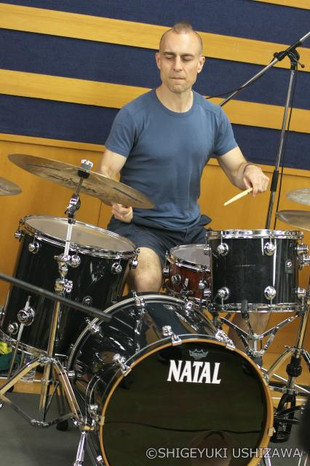

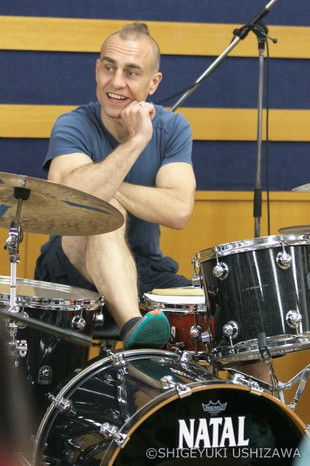

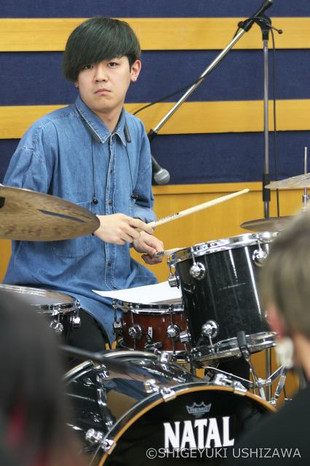

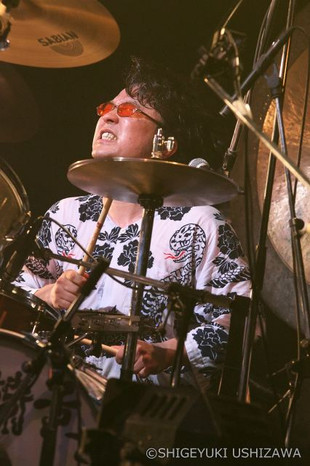

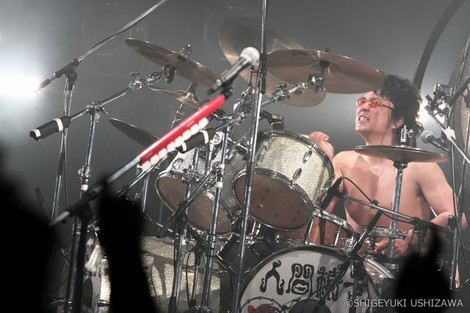

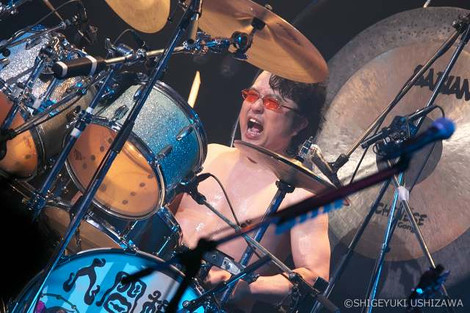

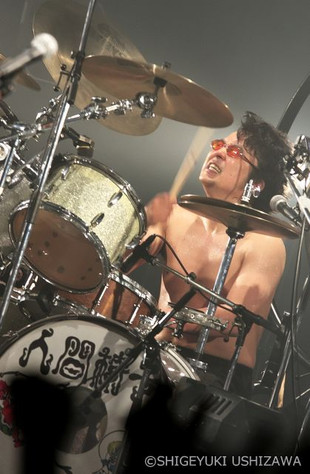

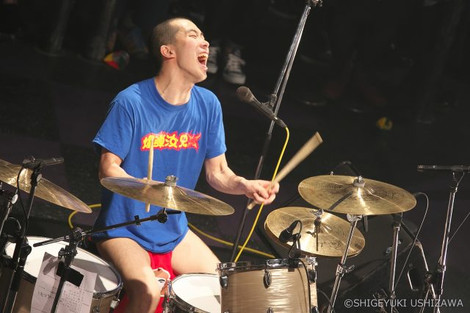

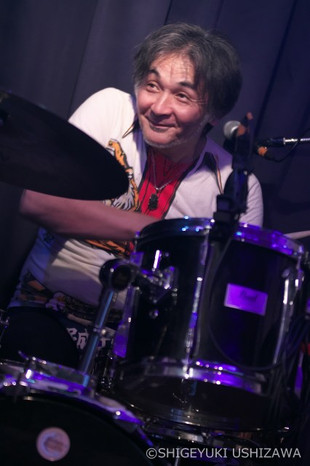

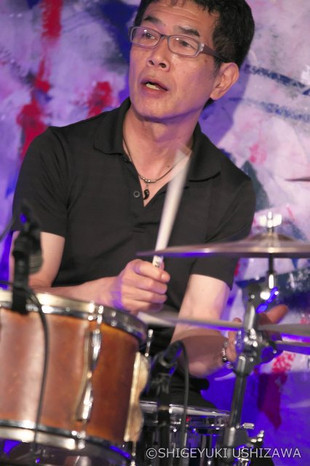

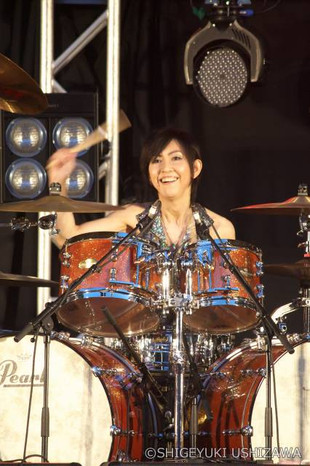

ハイ、今日はドラムスの伊藤ショボン太一がNATALということで記事をお送りしていますよ~。

ハイ、今日はドラムスの伊藤ショボン太一がNATALということで記事をお送りしていますよ~。

時々書いておかないと宣伝にならん!

コレがショボンちゃんの愛器、NATALのウォルナット。

コレがショボンちゃんの愛器、NATALのウォルナット。

バスドラが22"で、少しジャズには低音がキツイかな?と思ったけど…

バスドラが22"で、少しジャズには低音がキツイかな?と思ったけど…

そこは「白いイブリガッコ」の異名を取る名手、ショボンちゃんのこと。

そこは「白いイブリガッコ」の異名を取る名手、ショボンちゃんのこと。

そのバスドラのサウンドを活かしてド迫力にしてオシャレな4ビートを聴かせてくれた。

ショボンちゃんのドラミングは聴いててホントに気持ちがいい。

続いては「Native Face」という人気オリジナル曲。

続いては「Native Face」という人気オリジナル曲。

ココではリードの菅野浩と…

ココではリードの菅野浩と…

3番の岩本義雄のアルト・バトル。

3番の岩本義雄のアルト・バトル。

いいよね、アルト・サックスのバトルってのは。

この時も大変にスリリングだった。

ナゼかは知らないけど、アルト・サックスのコンビってのは盛んなんだよね。

ナゼかは知らないけど、アルト・サックスのコンビってのは盛んなんだよね。

例えば、フィル・ウッズとジーン・クィル。

ジャッキー・マクリーンとジョン・ジェンキンス。

ジャッキー・マクリーンとジョン・ジェンキンス。

フィル・ウッズとリッチー・コール。

フィル・ウッズとリッチー・コール。

更にアート・ペッパーとソニー・スティットの組み合わせ等々。

更にアート・ペッパーとソニー・スティットの組み合わせ等々。

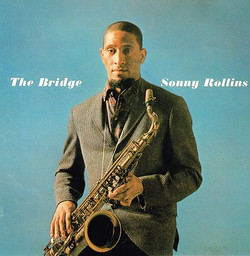

コレがテナーだったらロリンズ&コルトレーンの『Tenor Madness』とグリフィン、コルトレーン&モブレーの『Blowing Session』ぐらいしかスラっと出て来ないもんね。

きっとアルト・サックスはバトル向きの楽器なのだろう。

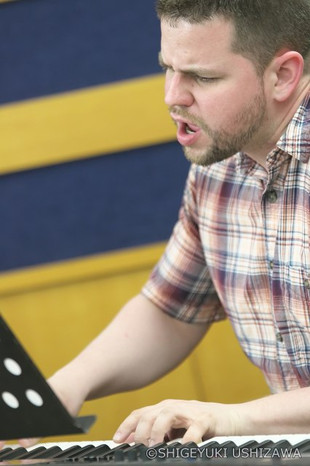

きらびやかな流星さんのピアノ・ソロが続く。

きらびやかな流星さんのピアノ・ソロが続く。 この曲では金山敦史のプレイも見ものだった。

この曲では金山敦史のプレイも見ものだった。

シェケレから…

ボンゴまで多種多様なパーカションでサウンドに彩を添えた。

ボンゴまで多種多様なパーカションでサウンドに彩を添えた。

金山さんとは「虹色オーケストラ」の時以来。

彼にはすごく感謝していることがありましてね。

「虹色オーケストラ」のリハーサルの時にジーンズ生地のジャージがあることを私に教えてくれたの。

教わってすぐに買いに行った。

腰の悪い私にとってはコレがもう快適で、快適で…。

それからというもの、それ一辺倒。

アウトレットで見つけるたびに買い備えているのです。

金山さん、EDWINさん、ありがとう!

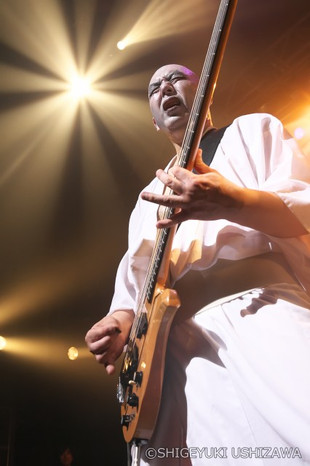

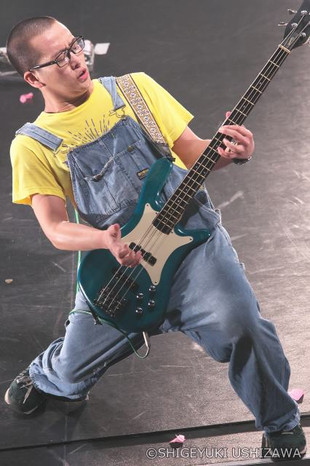

刹那さんはエレベに持ち替え。

刹那さんはエレベに持ち替え。

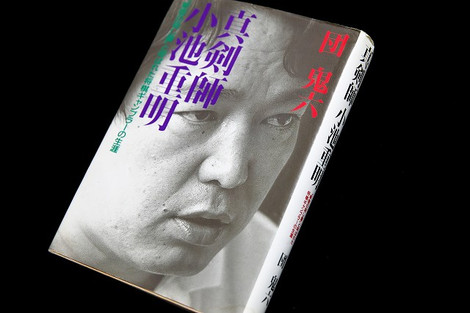

このブログでアート・ペッパーの名前が出る機会なんて滅多にないので、ついでに紹介しておくが、この『ストレート・ライフ』という自伝、メッチャおもしろかった。

このブログでアート・ペッパーの名前が出る機会なんて滅多にないので、ついでに紹介しておくが、この『ストレート・ライフ』という自伝、メッチャおもしろかった。

麻薬禍で人生の大半を刑務所で過ごしたという天才アルト・サキソフォニストの人生。

もう時効になってるだろうから書いちゃうけど、昔に勤めていた会社にいた時の話。

昼休みにこの本を読んでて、あんまりおもしろくて夢中になっちゃってサ。

500ページを超す大著なんだけど、どうしても最後まで一気に読みたくて、営業に行くフリをして某市役所の休憩室に入り込んで半日ブッ続けで読んだことがあった。

生涯で私が仕事をサボったのは、この時と『シンドラーのリスト』を観た時だけだ。

あの時、昼間明るいウチに入った映画館から出て来たら、外が真っ暗になっていたのでちょっとビビった。

映画に惹き込まれてしまって時間の経過をスッカリ忘れてしまったのだ。

またヒロコちゃんと小雪ちゃんのコーナー!

またヒロコちゃんと小雪ちゃんのコーナー!

今度はサッチモの「What a Wonderful World」。

今度はサッチモの「What a Wonderful World」。

人気あるネェ、この曲。

明るくハッピーなアレンジで楽しいなったら、楽しいな!

「最後の曲になりました~!」

「最後の曲になりました~!」

「エエ~!」

「山梨県甲斐市敷島出身の私がバディ・リッチに頼んで作ってもらった曲です。『Time Check』!」

ウソですよ~!

そもそもこの曲は<前編>に登場したドン・メンザの作曲ですから。

しかし、カッコいい曲だ。

しかし、カッコいい曲だ。

モダン・ビッグバンド・サウンドのお手本みたいなナンバーですな。

ロブ・マッコーネルとかビル・ホルマンとか好きなんだよね、ワタシ。

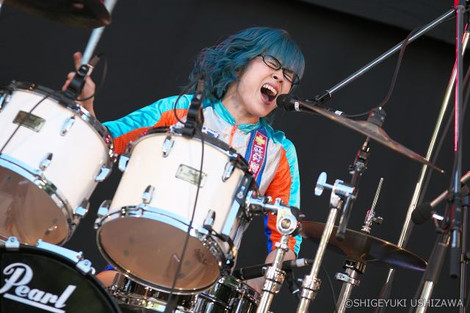

Go ahead, Shobon!!

Go ahead, Shobon!!

今からちょうど20年前にニューヨークのボトムラインでバディ・リッチ・ビッグバンドを観た。

今からちょうど20年前にニューヨークのボトムラインでバディ・リッチ・ビッグバンドを観た。

もうその時にはバディ・リッチは亡くなっていたので、ドラムスはデイヴ・ウェックルだった。

ウェックルがフィルをキメるたびに客席から「ウェッコー!」と掛け声がかかった。

それほどカッコよかった。

でもネ、私はバディ・リッチの片腕だったテナーのスティーブ・マーカスの方がカッコいいと思った。

やれ『Tomorrow Never Knows』だの、『Count Rock Band』だの、『The Lord's Prayer〛だの、ジャズ・ロックのアルバムで有名なマーカス。

やれ『Tomorrow Never Knows』だの、『Count Rock Band』だの、『The Lord's Prayer〛だの、ジャズ・ロックのアルバムで有名なマーカス。

そういうのもモチロン悪くはないんだけど、私の愛聴盤はこの『Smile』というストレート・アヘッドなジャズ・アルバム。

メッチャかっこいい!

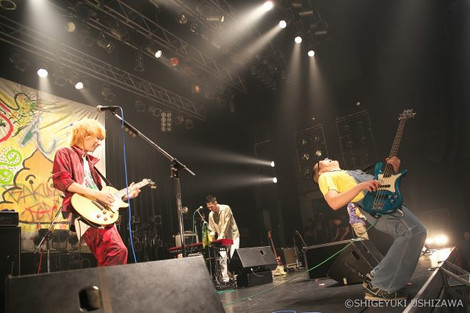

ド派手に締めくくった本編から間を開けずにアンコールに移る。

ド派手に締めくくった本編から間を開けずにアンコールに移る。

まずカウント・ベイシーの「Wirlybird」を取り上げた。

「whirlybird」ってアメリカの古いスラングで、「ヘリコプター」を意味するんだよね。

BSSOだけあって、やっぱりベイシーで来たか…。

いいことだ!

昨日から今日にかけて果たして何回「カウント・ベイシー」という文字をタイプしたか知らんが、実は私は全く詳しくない…と言うより、熱心に聴いたことがない。

昨日から今日にかけて果たして何回「カウント・ベイシー」という文字をタイプしたか知らんが、実は私は全く詳しくない…と言うより、熱心に聴いたことがない。

でも『The Atomic Mr. Basie』とか『Basie Straight Ahead』のような代表作は聴いているつもり。

2001年に今はなき六本木のスイート・ベイジルでシンバルのZildjianの関連のコンサート開催された。頼まれて私が台本を書いたのだが、菅沼孝三さんとBSSOを組み合わせるアイデアがすぐに出て来た。

それと同時に演奏する曲もキマっていた。

それは『Basie Straight Ahead』の「Magic Flea」だった。

あの演奏後の信じられないぐらいの大きな歓声は今でも覚えている。

それでは、ベイシーのお気に入りアルバムは?と訊かれたらヘソ曲がり全開でこの2枚を選ぶかも。

ひとつはビートルズのカバー・アルバム『Basie's Beatle Bag』。

原曲に媚びることなく、ジョンとポールを無視したベイシー・サウンド炸裂のアレンジが痛快。

それと「007(ドイツ語だと'ヌルヌルズィーブン')」の挿入歌集『Basie Meets Bond』。

それと「007(ドイツ語だと'ヌルヌルズィーブン')」の挿入歌集『Basie Meets Bond』。

そもそも「ジェイムズ・ボンドのテーマ」の最後の方ってベイシーっぽいじゃん?

映画では初代ボンド・ガールのウルスラ・アンドレスが歌った「Underneath the Mango Tree」が入っているのがうれしい。

ジェイムズ・ボンドが歌い継いでナンパするシーン。

この曲、小学生の時大スキだった。

「ウルスラ(Ursula)」という女性の名前、英語では「アーシュラ」と発音する。

マイルスの『The Man with the Horn』に「Ursula」って曲が入ってるでしょ?

マイルスの『The Man with the Horn』に「Ursula」って曲が入ってるでしょ?

このアルバムが発売されて来日した時のマイルスへのインタビューが面白かった。

インタビュアーがこのアルバムの収録曲について1曲ずつマイルスに質問するという趣向だ。

「『ウルスラ』についてはいかがですか」

「ああ?…ナンダ?ナニ言ってんだ?」

「あ、あ、あの『ウルスラ』です」

「『ウルスラ』って一体何のことだ?オマエ、もしかして『アーシュラ』のことを訊いてんのか?」

コエ~!

ま、コレは少しオーバーに書いたけど、マイルス・デイビスという人間の雰囲気が伝わって来て面白かった。

せっかくマイルスが出て来たのでハービー・ハンコック経由でベイシーに戻ろう。

せっかくマイルスが出て来たのでハービー・ハンコック経由でベイシーに戻ろう。

それは2枚組のライブ・アルバム『V.S.O.P.』。

コレの「Eye of the Hurricane」の前にハービーがメンバーを紹介してるでしょ?

トニー・ウィリアムスから始まって、「オン・ベース、ミスター、ウォン・キャ―ラ―」とかいうヤツ。

この部分は古今東西、音源として残っているモノの中で最もカッコいいメンバー紹介とされているらしい。

実際、ジャズとは縁遠いロックしか聴かない若い子がウチに来た時にコレを聴かせても「マジでカッコいいッスね!」と感動して帰っていくもん。 それと同じぐらいカッコいいメンバー紹介が収められているのがこの3枚組ライブ・アルバム『Jazz at the Santa Monica Civic '72』。

それと同じぐらいカッコいいメンバー紹介が収められているのがこの3枚組ライブ・アルバム『Jazz at the Santa Monica Civic '72』。

カウント・ベイシーがエラ・フィッツジェラルドのバックを務めているのでココで引き合いに出してみた。

「You've Got a Friend」や「What's Going on」なんかも演っているのでロック・リスナーにも聴きやすいハズだ。

で、そのカッコいいメンバー紹介というのは残念ながらエラとベイシーの共演ではなくて、最後のジャム・セッションのところ。

エリントンの「C Jam Blues」の中でエラが最高に可愛らしく、メロディをつけて次のソリストを紹介していく。

私のベイシーはそんなもんです。

「もう1曲演ってもいいですかッ?!」

「もう1曲演ってもいいですかッ?!」

最後の最後にもヒロコマンと小雪ちゃんのコンビを持ってきた。

何ともにぎやかな「上を向いて歩こう」!

何ともにぎやかな「上を向いて歩こう」!

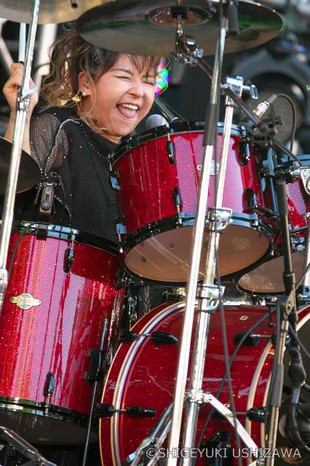

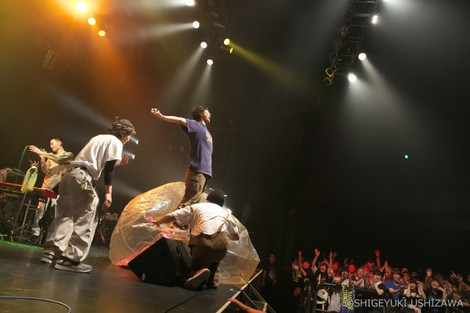

全員のソロ回しがあって、ショボンちゃんの番が来るとアララ…

全員のソロ回しがあって、ショボンちゃんの番が来るとアララ…

ショボンちゃんのフィルを合図に曲が「ハッピーバースデイ」に変わっちゃった!

ショボンちゃんのフィルを合図に曲が「ハッピーバースデイ」に変わっちゃった!

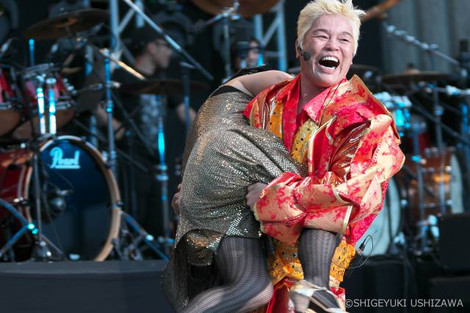

するとステージそでからケーキを持ったお友達が!

四代目罪袋とかいう人?

トランペットを吹くようにケーキのローソクをブロウ!

トランペットを吹くようにケーキのローソクをブロウ!

「感動して泣きたいけど、面白すぎて泣けない!」

「感動して泣きたいけど、面白すぎて泣けない!」

…と、最後まで天真爛漫だったコンサートが終了した。

…と、最後まで天真爛漫だったコンサートが終了した。

な、ナンだこの「台風一過」感は?!

最後は記念撮影。

最後は記念撮影。

あ~、面白かった。

そして、大好きなジャズのことを自由に書くことができて楽しかった!

ヒロコちゃんどうもありがとう!いい後輩を持って私はシアワセだ!

ショボンちゃんにも大感謝!

<オマケ>

Marshall Blogの読者の皆さんといえば、圧倒的にロックを愛好するギタリストが多いワケで…。

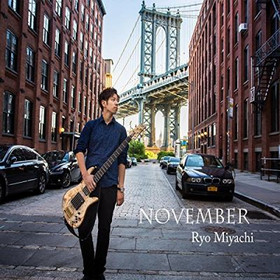

にもかかわらず最後までジャズに関する記事にお付き合い頂いた感謝の気持ちを込めて、ギターとオーケストラの共演アルバムを紹介させて頂きましょう。

今は聴いていなくても、いつかジャズを聴いてみたくなった時の参考になれば幸いです。

NOMAD/Dave Stryker with the Bill Warfield Big Band

最初デイヴ・ストライカーは好きじゃなかったんだけど、いつの間にかハマってしまってニューヨークを初めて訪れた際、かつてヴィレッジにあったVisiones(ヴィジョネス)というクラブに観に行った。

このアルバムはビッグバンドをしたがえたブルース・アルバムを標榜しているんだけど、肝心のブルース・ナンバーは面白くない。

ストレート・アヘッドなナンバーになるとストライカー節が炸裂して実にいい感じ。

このビッグバンドのことは知らない。

Our Sound! / Steve Slagle

もしこんな解説でストライカーの興味を持ったら、スティープルチェイスのリーダー・アルバムもいいんだけど、アルトの盟友スティーヴ・スレイグルと共演した『Our Sound!』というアルバムがおススメ。

ストライカーのワイルドなバッキングで華麗なソロを展開するスレイグルもいいが、やっぱりゴリゴリと雑に弾き散らかすギターが快感。

「Little Rootie Tootie」なんかタマらんね。

「Carazy She Calls me」とかミンガスの「Haitian Fight Song」なんて選曲もグー。

スレイグルはMingus Big Bandのメンバーで、私はイースト・ヴィレッジのFezとかいうハコで観たことがあるが、ヤケクソにカッコよかった。

Fall Out / Terry Smith

コレはもう何度かMarshall Blogで紹介しているイギリス人ギタリスト、テリー・スミスのリーダー・アルバム。

正統派ビッグバンドをバックにゴリゴリと弾き切っている。

この人はイギリスのChicagoと言われたブラスロックの名門バンドIfのギタリスト。

すごく趣味のいいプレイヤーなんだけど作品が少ないのが残念。

Jimmy & Wes the Dynamic Duo / Jimmy Smith & Wes Montgomery

大御所の共演。

初めて聴いた時はシビれたナァ。オケはオリバー・ネルソン。

1曲目のEbのブルース、「Down by the Riverside」のウェスのソロの2コーラス目の10~12小節にビビビと来たらもうウェスはヤメられない。

ウェスを聴き進めていくと存外に指グセが多いことに気付くが、そのクセのひとつひとつがジャズ・ギターの魅力に満ち溢れている。

Movin' Wes / Wes Momtgomery

ウェスは晩年のA&M時代のイージー・リスニング調の作品も含めオーケストラとの共演版を数多く残している。

コレはまだ初期の硬派時代の作品。

正直、1曲目の「Caravan」しか聴かないが、私にはそれで充分価値ありの1枚。

ヴェンチャーズとどっちがカッコいいか聴き比べてみるのも一興かも?

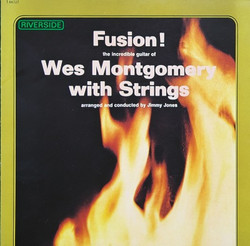

Fusion! / Wes Montgomery

チャーリー・パーカーに始まって、クリフォード・ブラウン、キャノンボール、ゲッツと、どうしてみんな「With Strings」をやりたがるかね~。

ジャズ・ミュージシャンの一種のステイタスなんだろうね。

ウェスはこの『Fusion!』というアルバムがそれ。テーマをツラツラ弾いているだけ。アドリブ・ソロのないウェスなんて速弾きをしないイングヴェイ・マルムスティーンみたいなモノだ。

よってこのアルバムはおススメではありません…だったら載せるな!ってか?

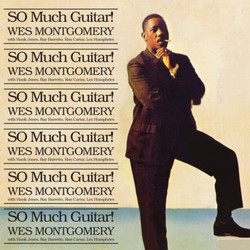

So Much Guitar! / Wes Montgomery

コレはオマケ。反対にガンガン行っちゃうウェスということで…。

ウェス・モンゴメリーというとすぐに『Incredible Jazz Guitar』とか『Full House』とか『Half Note』とか『Boss Guitar』とか…この『So Much Guitar!』が話題になる機会に接したことがないけど、このアルバムって前作の『Movin' Along』でバリトン・ギターなんかを使って失敗したと思ったのかどうかは知らないが、タイトル通りの「So Much Guitar」。ウェスなら「Too Much Guitar!」でも大歓迎なんだけどね。

ややヤケクソ気味で従来のウェス節を連発させているところが素晴らしい。

私は『ウラ Incredible Jazz Guitar』だと思っている。

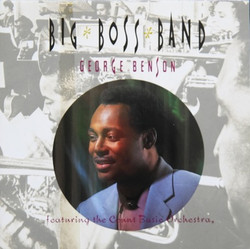

Big Boss Band / George Benson featuring the Count Basie Orchestra

ベンソンにベイシーという夢の組み合わせ。

ギターも弾いてるけど、基本は「ベンソン、歌のアルバム」ですな。

信州は上田のBIG SPOTで見つけたレンタル流れ品を300円で買った。

ジョージ・ベンソンのギターを聴くならブラザー・ジャック・マクダフ時代か60年代のリーダー・アルバム、そして必殺は1973年のライブ盤『Jazz on a Sunday Afternoon』の2連作だろうナァ。でも、このアルバム、音が悪いのがタマにキズ。

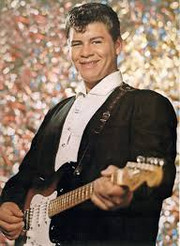

しかし、ジョージ・ベンソンの顔って、60年代の真正黒人スタイルの方がカッコよかったと思うのは私だけではあるまい。

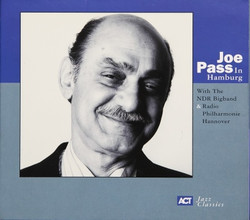

In Humburg / Joe Pass

ジョー・パスが珍しくオーケストラと共演しているライブ盤。

コレ、いいんだゼ~。

ビッグバンドはドイツのNDR Big Bandでそれにストリングスが乗っかってる。

選曲も歌モノが中心で、トロけるようなギター・ジャズがテンコ盛りにツマってる。

ホレス・シルヴァーの「Sister Sadie」を取り上げているところなんかも面白い。

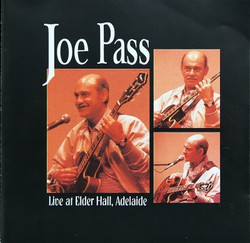

Live at Elder Hall, Adelaide / Joe Pass

またオマケ情報。

ジョー・パスといえば『Virtuoso』。このアルバムのヒットのおかげで雨後のタケノコのようにソロ・ギター・アルバムが出て来ちゃった。

ジョー・パス好きとしてはナンダカンダで手を出してしまうワケだが、一番ヨカッタのはこのオーストラリアはアデレードでのライブ盤。

クリニックみたいな雰囲気で「さぁて、次はナニを演ろっかナァ~」みたいなリラックスした雰囲気がとてもいいんだけど、出て来るフレーズは鬼クラスばかり。

亡くなる4年前の1990年の録音。晩年の一番いい時を捉えた1枚だと思う。

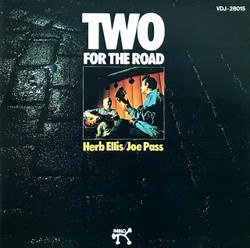

Two for the Road / Herb Ellis & Joe Pass

オマケのオマケのオマケ。

昨日ビッグバンドの四つ切りギターについて書いたが、それのお手本のような演奏をひとつ。

弾き手はハーブ・エリス。

2種類の速さで「Cherokee」を演奏しているが、密度の濃いフレーズで空間を埋め尽くすジョー・パスのプレイに引っ張られてはイケない。

バックで4分音符を刻みつづけるハーブ・エリスのプレイに注目。

コレぞ超絶!

ちなみに「Two for the road」というのは「最後のイッパイ」を意味する「One for the road」のシャレ。

向こうの人と酒を飲んでいてお開きになる寸前、締めの前の最後のイッパイを飲む時に「one for the road!」と言うことがよくある。

そういう時、キマってこのアルバムのハーブ・エリスのプレイを思い出す。

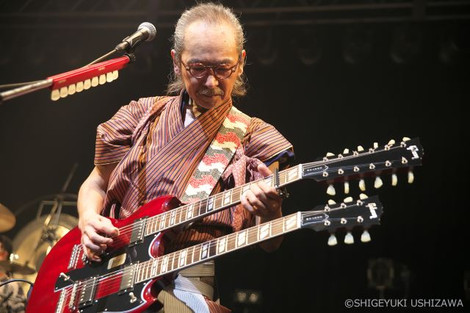

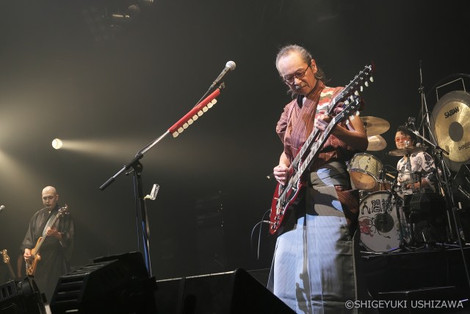

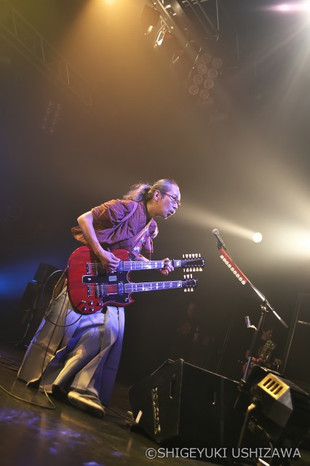

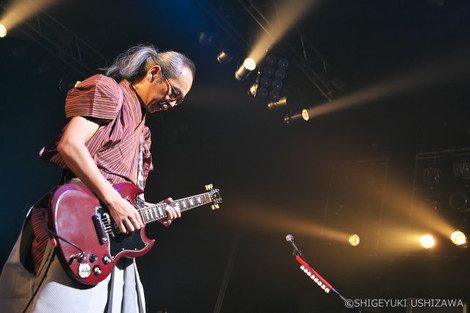

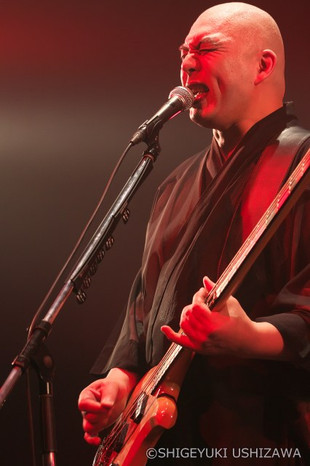

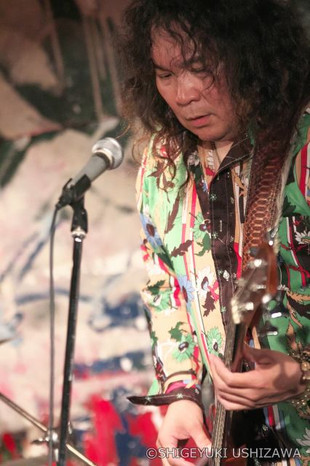

Romanesque / 渡辺香津美

最後は香津美さん。

オーケストラをバックにジャンゴとエリントンのナンバーを収録したライブ盤。

水を得た高級錦鯉のような香津美さんのゴージャスな演奏は言うに及ばず、「Minor Swing(1937年バージョン)」のジャンゴのソロのオーケストレイションなんかもうれしい愛聴盤。

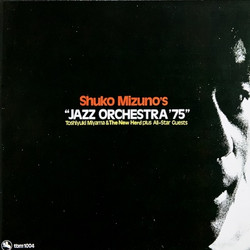

Jazz Orchestra '75 / 水野修孝

香津美さんをもう1枚。こちらは客演盤。

水野さんという方は、千葉大のオーケストラでヴィオラを弾いていたが、指揮をするようになり、作曲家を志して、半年で受験の準備を整えて芸大の楽理科に合格した才能のカタマリのような人。

60年代の後半に渡辺貞夫さんにジャズ理論を師事し、制作したアルバムが『Jazz Orchestra '73』と『Jazz Orchestra '75』。

この『'75』の方に香津美さんが参加していて、宮間利之とニューハードをバックにスケールの大きなソロをくりひろげる。

その後、『水野修孝の世界』というライブ・アルバムもリリースされ、そこでも香津美さんが当時愛用していたアレンビックで凄まじいソロを聴かせてくれる。

今、『'75』と『世界』のおいしいところをコンパイルしてCDになっているんだよね~。

ま、言い換えれば、香津美さんのソロを聴くためのアルバムだ。

数年前にこのCDの存在を知った時、自分と同じことを考えている人がいるもんだナァと驚いた。

というのは、30年前、大学の時に私はコレとまったく同じことをカセット・テープでやってたから。

以上!

最後までお付き合いしてくださったロック・ファンの皆さま、ありがとうございました!

特に若い人!人間、やっぱり若いウチが勝負です。色んないい音楽をたくさん聴いて豊かな人生を送ってくださいね。

ギターを弾く時はMarshallだけでいいのよ。

最後にもう1回NATAL!

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

1965年創業のNATAL(ナタール)はMarshallのドラム・ブランドです。

(一部敬称略 2018年4月16日 高円寺HIGHにて撮影)

恵子さん、「ビールは水じゃねーぞ!」なんて言ってたけど、この時期はまだいいよね。

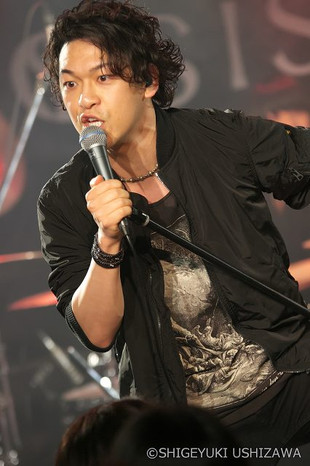

恵子さん、「ビールは水じゃねーぞ!」なんて言ってたけど、この時期はまだいいよね。 神取チームが舞台に現れた。

神取チームが舞台に現れた。 そして、恵子さん登場。

そして、恵子さん登場。 これまで幾度となく開催されて都度話題を呼んできたWGGCだが、恵子さんが説明したように、コトの起こりは昨年の『NAONのYAON』。

これまで幾度となく開催されて都度話題を呼んできたWGGCだが、恵子さんが説明したように、コトの起こりは昨年の『NAONのYAON』。 今回、初めて参加したHAL-CAちゃんはASTERISMという平均年齢17歳の若~~~いバンドで活躍中。

今回、初めて参加したHAL-CAちゃんはASTERISMという平均年齢17歳の若~~~いバンドで活躍中。 HAL-Caちゃんは…出たよ、2002年生まれ!Marshallが40歳の時のご生誕。

HAL-Caちゃんは…出たよ、2002年生まれ!Marshallが40歳の時のご生誕。 AZUちゃんもソロで参加するのは初めてかな?

AZUちゃんもソロで参加するのは初めてかな? たむちゃんは2回目かな?

たむちゃんは2回目かな? 茉凛ちゃんもWGGCには欠かせないギタリスト。

茉凛ちゃんもWGGCには欠かせないギタリスト。 今回もガンガン弾いてくれた!

今回もガンガン弾いてくれた! 「背が高いだけでバンド・マスターに選ばれました」…なんていつか言ってたSAKIちゃんだけど、イエイエ、もうプレイも存在感も超バンマス級ですから。

「背が高いだけでバンド・マスターに選ばれました」…なんていつか言ってたSAKIちゃんだけど、イエイエ、もうプレイも存在感も超バンマス級ですから。 名門ギターブランドが倒産して、「ギター冬の時代」なんて言われているでしょ?

名門ギターブランドが倒産して、「ギター冬の時代」なんて言われているでしょ? …なんてオッサンのボヤキとは全く関係ないトークでにぎやかに出番を終了したWGGCの皆さんでした~!

…なんてオッサンのボヤキとは全く関係ないトークでにぎやかに出番を終了したWGGCの皆さんでした~! 次は初参加の椿鬼奴&金星ダイヤモンド。

次は初参加の椿鬼奴&金星ダイヤモンド。 「♪月曜日 太陽の下 土を掘る」、「♪ディグダグ ディグダグ やり直し」…ん~、いいな~。

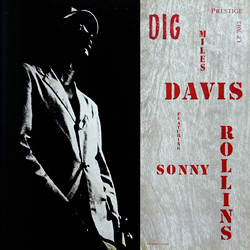

「♪月曜日 太陽の下 土を掘る」、「♪ディグダグ ディグダグ やり直し」…ん~、いいな~。 ちなみに「Dig」というビバップ期の有名なジャズのスタンダート曲とアルバムがございます。作者はマイルス・デイヴィス。

ちなみに「Dig」というビバップ期の有名なジャズのスタンダート曲とアルバムがございます。作者はマイルス・デイヴィス。 「私もコラボしていいですか?」

「私もコラボしていいですか?」 ステージ中央に歩み出た恵子さん、「一緒に演る?コラボが見たいんじゃないのか~?」

ステージ中央に歩み出た恵子さん、「一緒に演る?コラボが見たいんじゃないのか~?」 ズラリ揃ったSHOW-YAの面々。

ズラリ揃ったSHOW-YAの面々。 曲はボンジョビの「You Give Love a Bad Name」。

曲はボンジョビの「You Give Love a Bad Name」。 …と、言っても、この手のロックに馴染みが薄い私は、実は…ホンモノよりも奴さんバージョンの方を多く耳にしているかもしれない。

…と、言っても、この手のロックに馴染みが薄い私は、実は…ホンモノよりも奴さんバージョンの方を多く耳にしているかもしれない。 「じゃあ、80年代のアイドルの曲を演りますかッ?この曲はモノマネしてるよね…酒焼けの声で」

「じゃあ、80年代のアイドルの曲を演りますかッ?この曲はモノマネしてるよね…酒焼けの声で」 「(かすれた声で)暗いアイドルの歌といったらこの人しかいない…」とお揃いのモノマネから入ったのは…

「(かすれた声で)暗いアイドルの歌といったらこの人しかいない…」とお揃いのモノマネから入ったのは… 2人とも、と~てもいい感じ!

2人とも、と~てもいい感じ! そして、バッキングはギンギンなロック・テイスト!

そして、バッキングはギンギンなロック・テイスト! 「楽しかったね~!また演りたいね!」なんて言いながら80年代アイドルの話や活動の告知をしていたら…。

「楽しかったね~!また演りたいね!」なんて言いながら80年代アイドルの話や活動の告知をしていたら…。 「ハイハイ、時間!時間ですよ!アラよっと」

「ハイハイ、時間!時間ですよ!アラよっと」 神取さん、EYEちゃんの時に比べると大分重そうな感じだナァ。

神取さん、EYEちゃんの時に比べると大分重そうな感じだナァ。 「チョット!ナニするの?!ワタシ、女優よ!」

「チョット!ナニするの?!ワタシ、女優よ!」