VIDEO

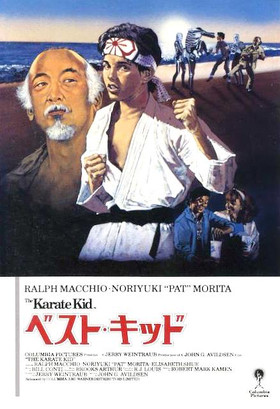

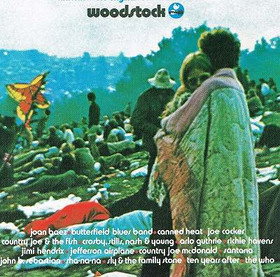

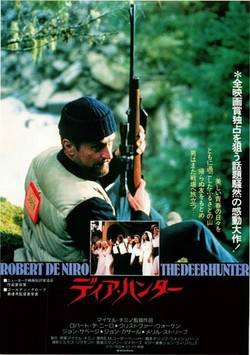

あ、それと映画には出て来ないけど、サントラ盤に収録されているジョーン・バエズとジェフリー・シャートレフという人ガ歌う「Drug Store Truck Drivin' Man」という曲もスゴイよ。

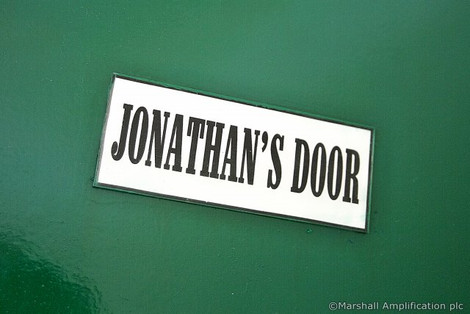

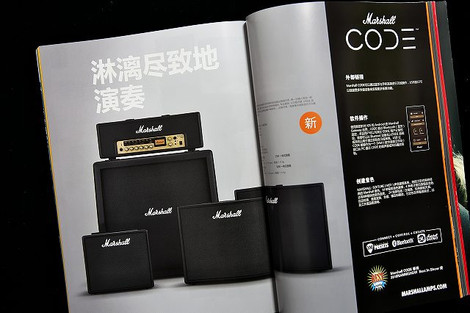

その扉のキャッチコピー「淋漓尽致演奏」。

その扉のキャッチコピー「淋漓尽致演奏」。 ココで謳っているCODEの特長は3つ。

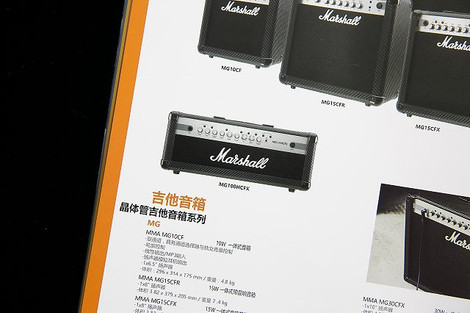

ココで謳っているCODEの特長は3つ。 「吉他音箱」のコーナーにいってみよう!

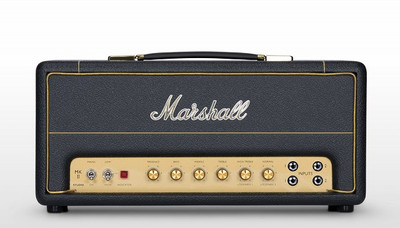

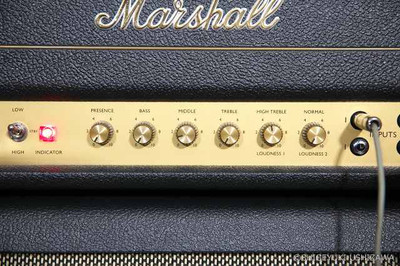

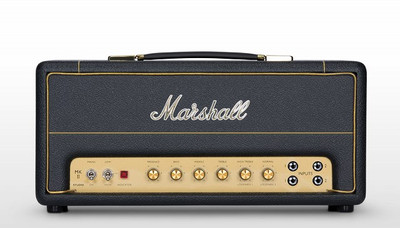

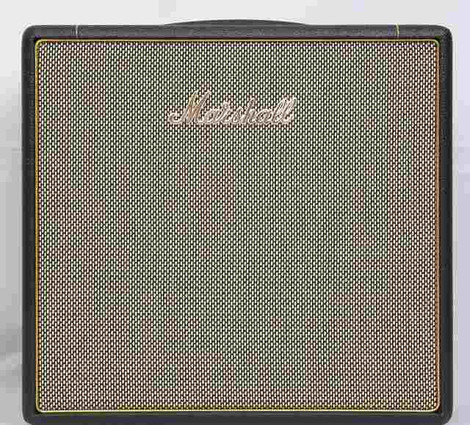

「吉他音箱」のコーナーにいってみよう! JVMのページ。

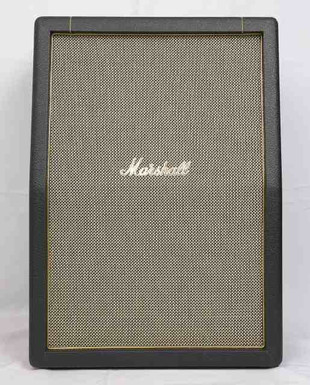

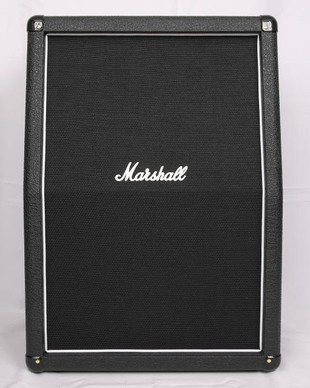

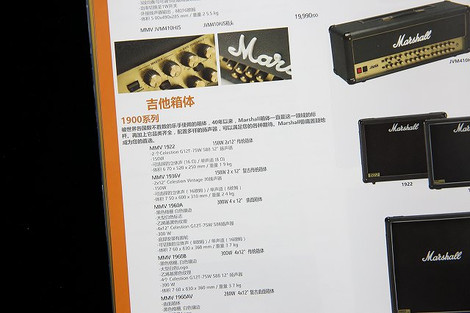

JVMのページ。 「吉他箱体」…もうコレは簡単。

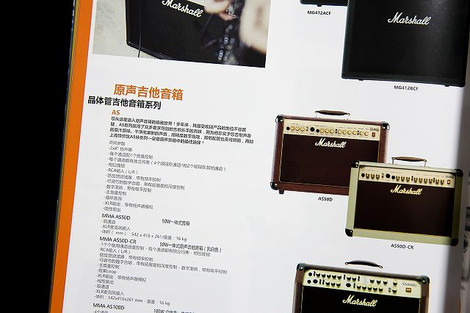

「吉他箱体」…もうコレは簡単。 アコースティック楽器用のモデルのASのページ。

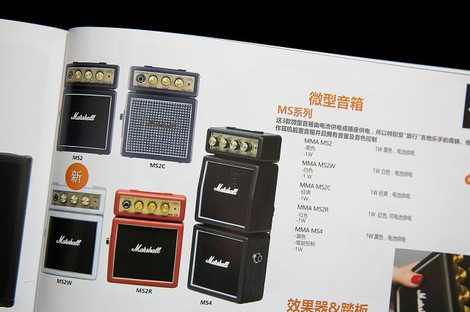

アコースティック楽器用のモデルのASのページ。 ミニ・アンプのMS-2のページ。

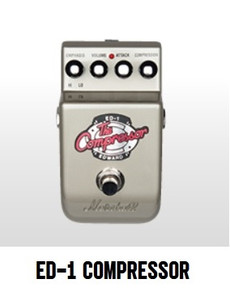

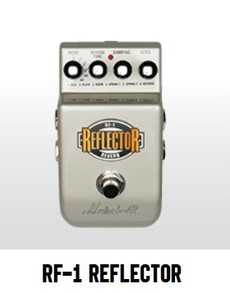

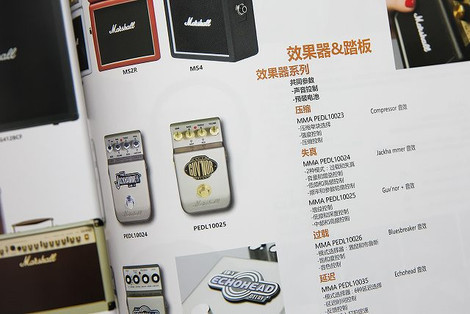

ミニ・アンプのMS-2のページ。 その下にあるのは「效果器&踏板」。

その下にあるのは「效果器&踏板」。

Lifestyle商品もチャンと載っている。

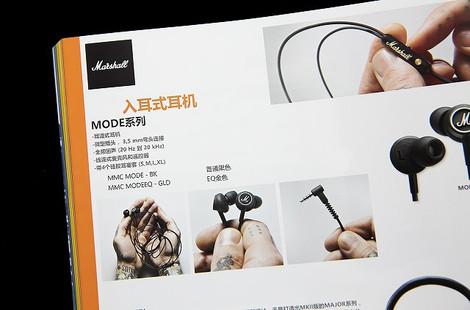

Lifestyle商品もチャンと載っている。 一方ヘッドホン。

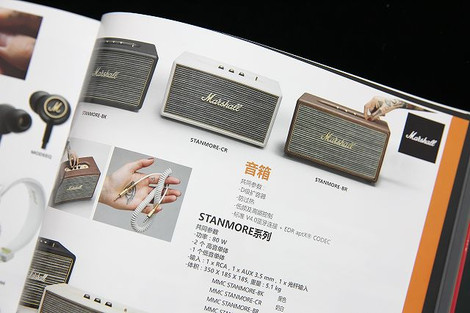

一方ヘッドホン。 一方、Bluetoothスピーカーの方はいとも簡単。

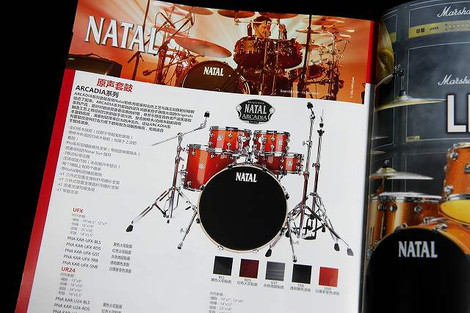

一方、Bluetoothスピーカーの方はいとも簡単。 ドラムス関連はどうか。

ドラムス関連はどうか。 スネア・ドラムは「军鼓(チンクー…に聞こえる)」という。

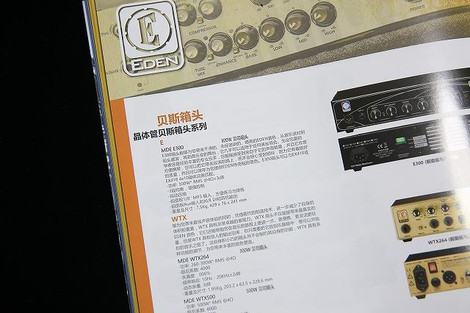

スネア・ドラムは「军鼓(チンクー…に聞こえる)」という。 最後はEDEN。

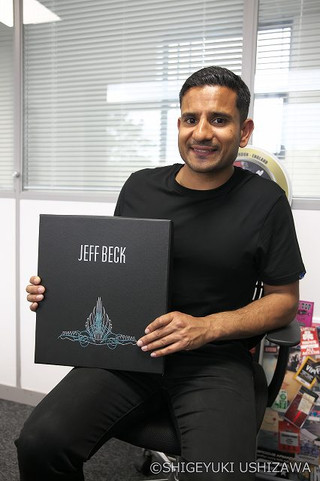

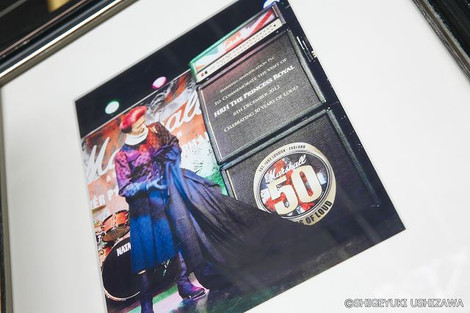

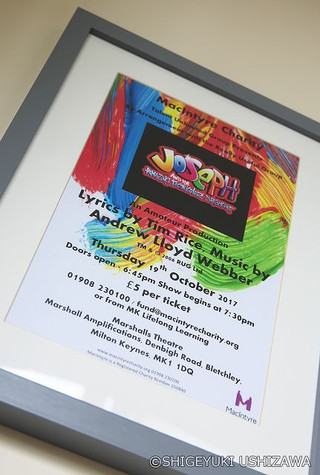

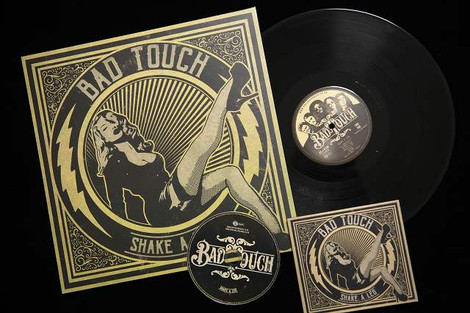

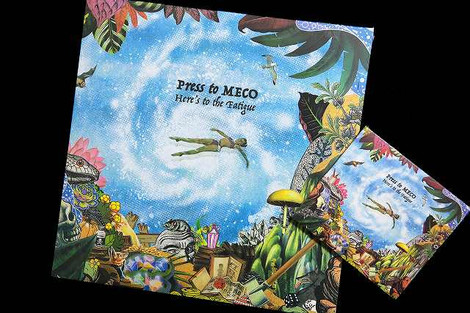

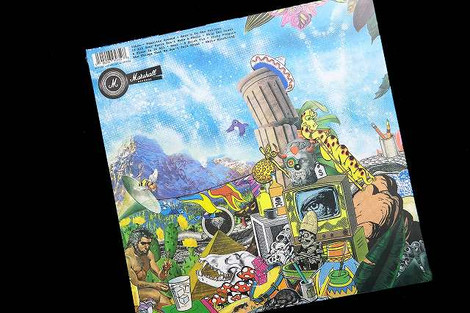

最後はEDEN。 もうひとつ気になったのはコレ。

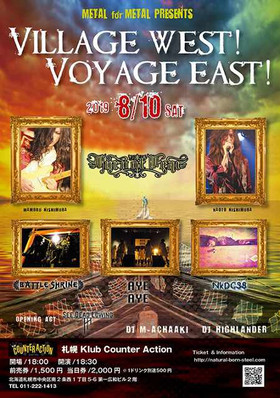

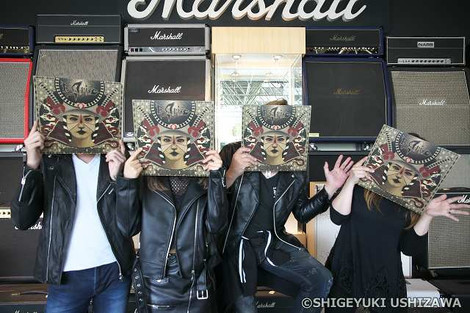

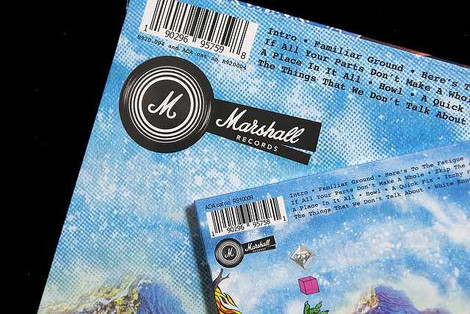

もうひとつ気になったのはコレ。 オモシロ半分で書き始めたこの記事…書き上げるのにかなり時間がかかっちゃった。

オモシロ半分で書き始めたこの記事…書き上げるのにかなり時間がかかっちゃった。