ヒロコマンBIG BAND 春パーティー!! <前編>

ナンダカンダで10年もの長きにわたってMarshall Blogを続けて来たが、ジャズのビッグバンドを取り上げるのはコレが初めてのことではなかろうか?

部分的には脱線の中で何度もデューク・エリントンやら穐吉敏子に触れているが、ビッグバンドが主役の記事は以前になかったハズだ。

そこで~、まさかの2本立て…ジャズ好きな私としてはうれしいったらありゃしないのだ。

ロック・ファンにも読んでもらえるよう、例によって公私混同の脱線を挟み込みながらお送りするので<後編>の最後までご覧頂くことを願う。

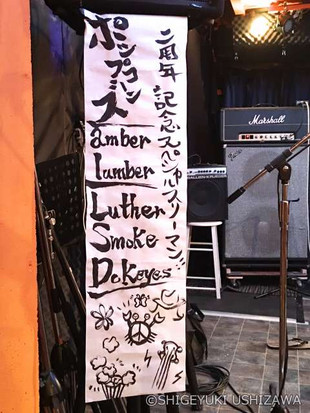

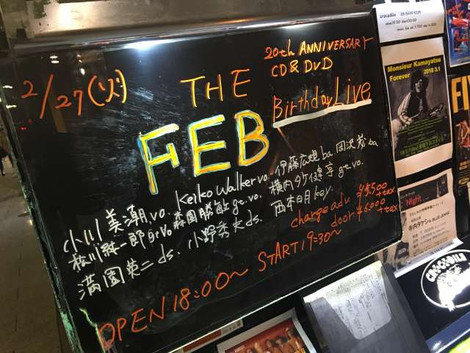

今日登場するのは『ヒロコマンBIG BAND』。

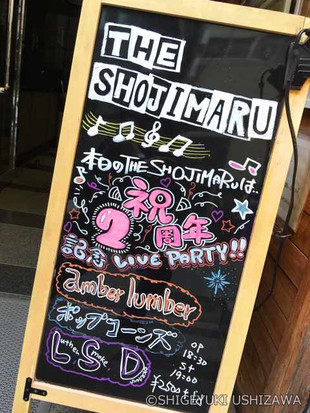

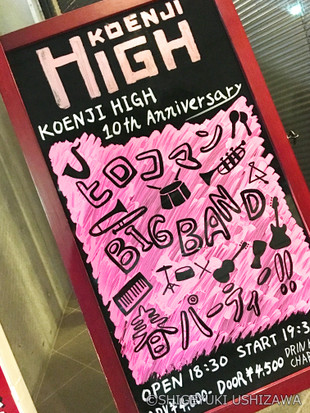

『春パーティ』と銘打ったコンサートだ。 会場は開店から10周年を迎えた高円寺のHIGHというお店。

会場は開店から10周年を迎えた高円寺のHIGHというお店。

高円寺といえばSHOW BOATやらJIROKICHIやら、比較的訪れる機会の多いエリアだが、ココは初めて。

天井が高く、スゴくいいお店で、今まで訪れる機会がなかったのを残念に思った。

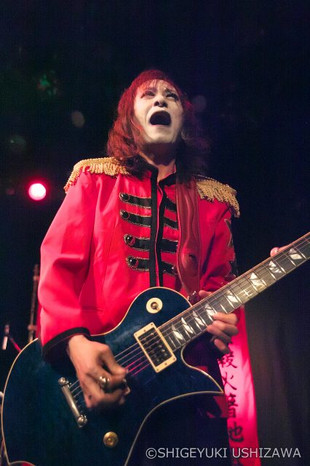

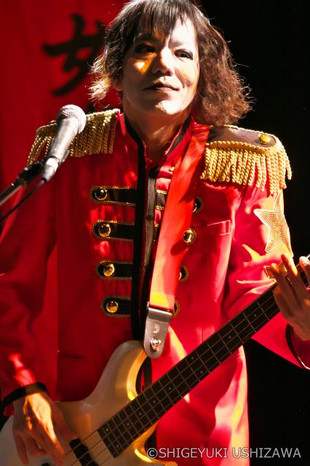

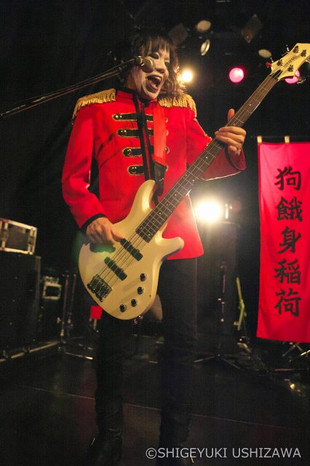

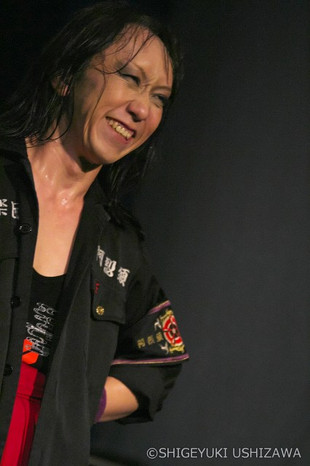

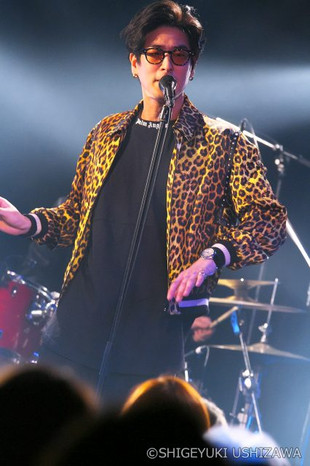

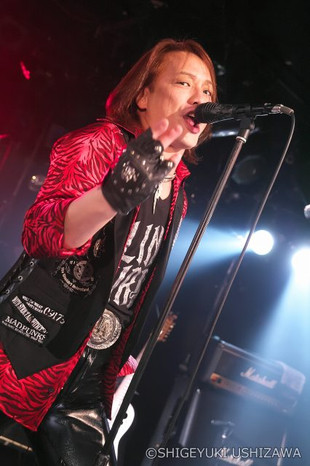

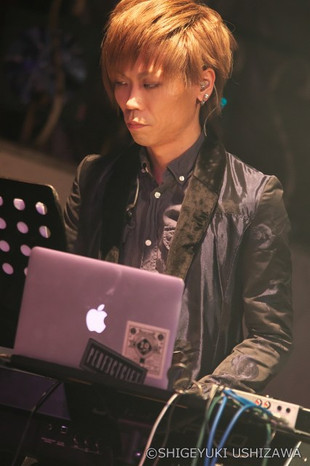

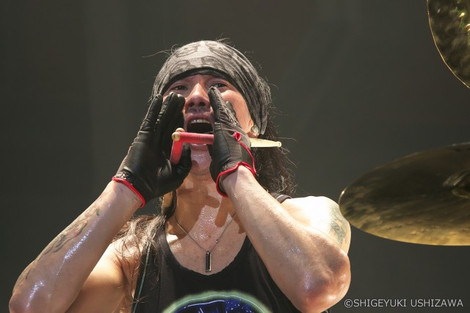

この人がヒロコマンBIG BANDのバンド・マスターにしてトランぺッター、「ヒロコマン」こと古屋ひろこ。

この人がヒロコマンBIG BANDのバンド・マスターにしてトランぺッター、「ヒロコマン」こと古屋ひろこ。

初対面ながらとてもそうとは思えないタイプのキャラ。

そんな特技(?)を活かして、トランペットだけでなくMCでも終始大活躍だった。

そういえば、「山梨は甲斐市敷島町出身」と自らを紹介していた。

「かいし?」…そんなのあった?、と思って調べてみたところ、ナニよ、20号線沿いの竜王町のあたりなのね?

2004年にできた新しい「市」ということでわからなかったけど、昔はこのあたりによく行ったんだ。

ホント、韮崎と市川大門は何度訪れたかわからない。

なつかしい。

モノの本によると、何でも武田信玄の軍隊っていうのは、色々な意味で日本の歴史上最も強かったらしい。

ヒロコちゃんのMCを聞いた途端このことを思い出したわ。

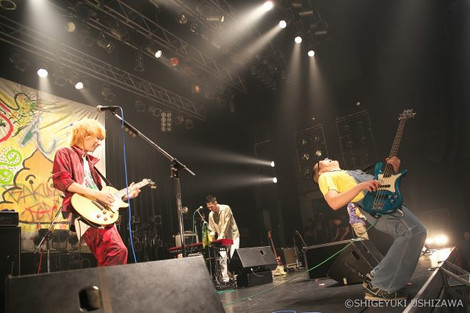

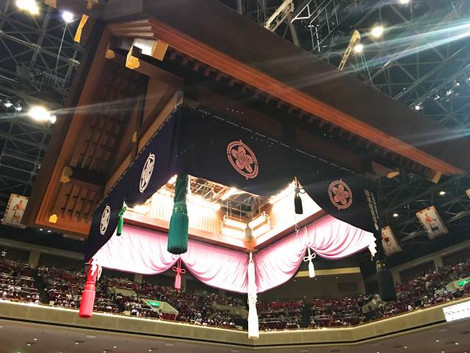

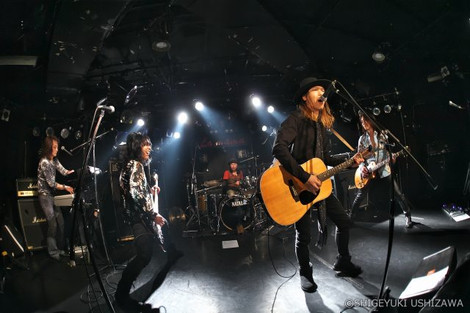

こういうのがビッグ・バンドね。

こういうのがビッグ・バンドね。

『8時だヨ!全員集合』とかのアレね。

ロック・ファンのためにチョコッと説明しておくと、普通は…

トランペット×4(たまに5)

トロンボーン×4(テナー×3、バス)

サキソフォン×5(アルト×2、テナー×2、バリトン)

リズムセクション(ピアノ、ギター、ベース、ドラム)

の18人で構成される。

で、管楽器のパートは番手によって役割がキマっているのが普通で、1番(リード)は主旋律を奏でる。

2番(セカンド)はソロが多い。

3番(サード)は複雑なハモリのメロディを担当する…という具合。

ロックと違って皆さん、譜面にお強いワケだけど、この3番のパートなんかは普通は覚えられないようなキテレツがメロディが多く、どんな譜面でも読みこなせないととても務まらない。

リズム・セクションにはギターがいないバンドも多いね。

先に挙げたエリントンや穐吉敏子のオーケストラからはお呼びがかからない…と言いたいところだけど、エリントンはジャンゴ・ラインハルトをゲストとして起用しているんだよね。サスガ。

反対にカウント・ベイシー・オーケストラなんてのは、フレディ・グリーン(後出)という名プレイヤーのギター・サウンドがシンボルにもなっていたんだから面白いじゃあ~りませんか。

ピアニストでもあるデューク・エリントンが「私の楽器はオーケストラだ」と言ったことがあった。奏でる楽器の音がひとりひとり異なるように、それぞれのオーケストラ固有のサウンドがあったというワケ。

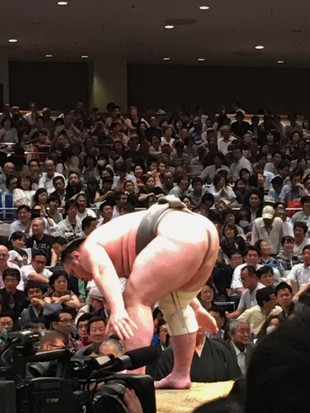

さて、興味のない人にとって「ジャズ」というと、タキシードを着たオッサンが4、5人集まってワケのわからない音楽をゴチャゴチャ演っている…というのが普通のイメージになろうか?

そういう少人数のバンドのことをジャズでは「コンボ」という。

「combination」ですな。ネイティブさんは「combination」を「コンボネイション」と発音するからね…と思っているんだけど。

でも、皆さんが普通「ジャズ」と言うと思い浮かべるこのコンボの形態は、ビッグバンドが元になっているのね。

元々ジャズは踊るための音楽で、ビッグバンドが演奏する曲のソロの部分だけを切り取って観賞用の音楽になったのがその「コンボ・ジャズ」なの。

ビッグ・バンドでソロを担当する目立ちたがり屋の連中が「オレが、オレが!」と集まって「ソロだけでジャズを演っちまおうゼ!」となった場面を見たワケではないが、歴史的にはそういうことになっている。

ロック・ファンの皆さん、アメリカ好きでしょう?

あんな勝手なことばかりして世界を困らせている大統領を選ぶ国でもアメリカが好きなんでしょう?

だったらジャズを少し聴いてみるといいと思いますよ。

何しろ、ジャズは「アメリカの偉大な発明のひとつ」とされているんだから。

前置きはココまで。

前置きはココまで。

意外に早く本題に入る。

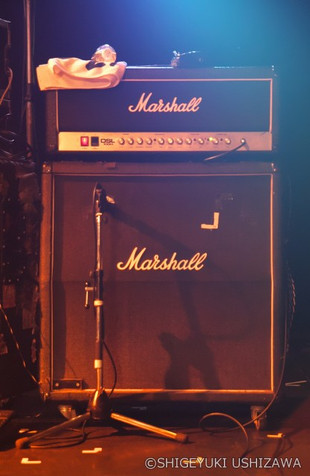

さて、ナンダってMarshall Blogにビッグバンドが登場するか…?

残念ながらMarshallがらみではない。

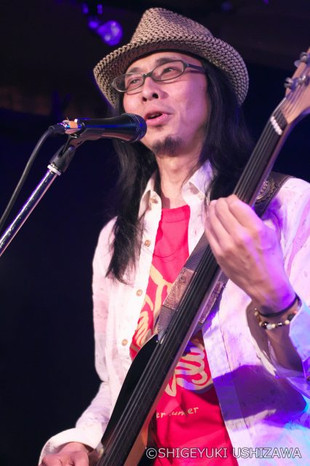

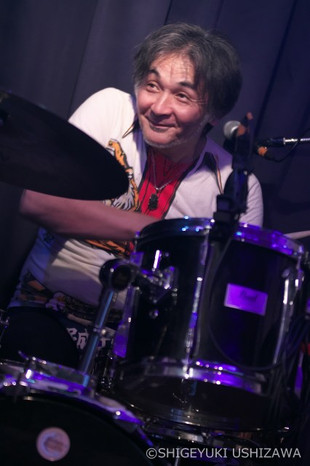

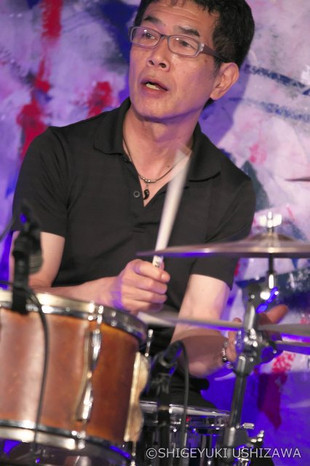

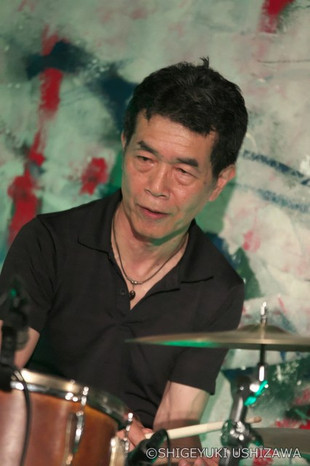

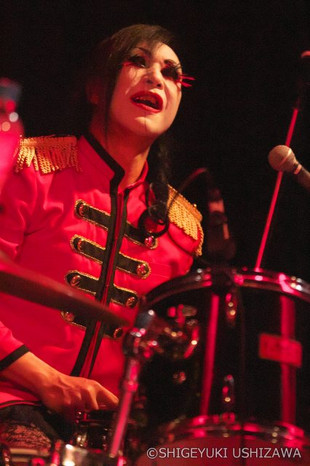

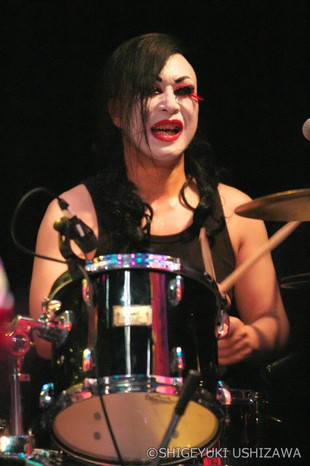

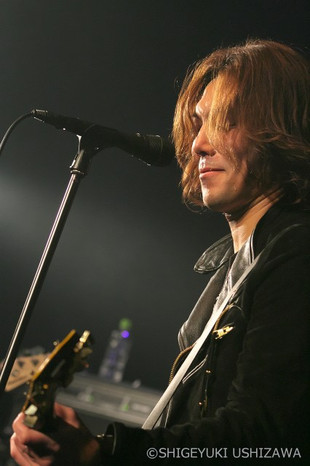

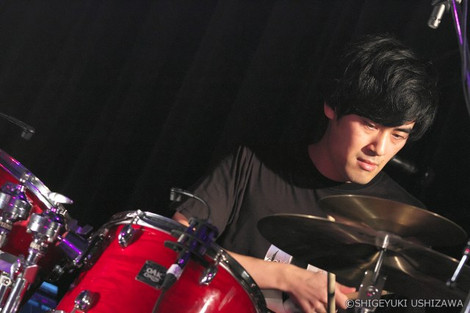

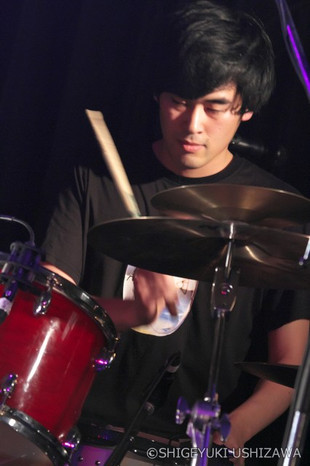

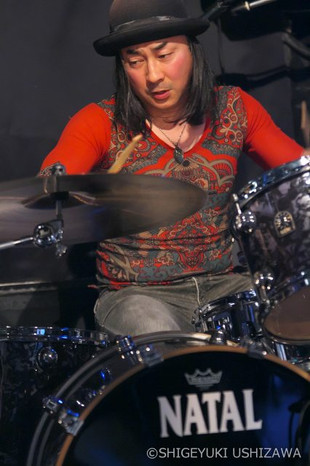

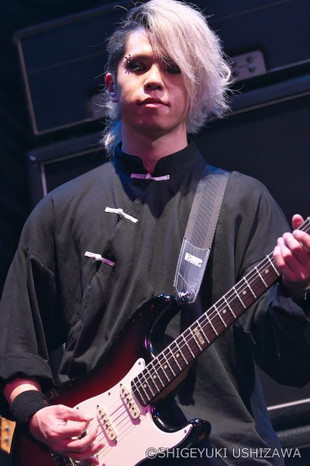

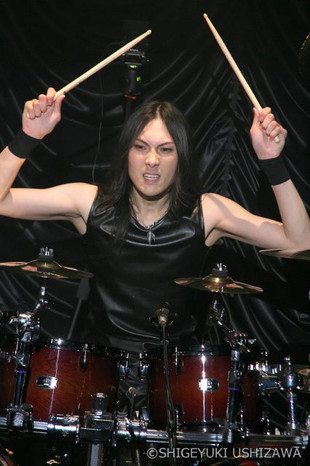

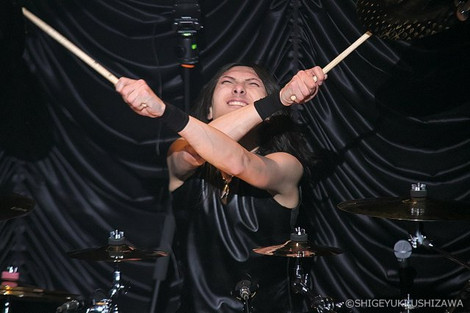

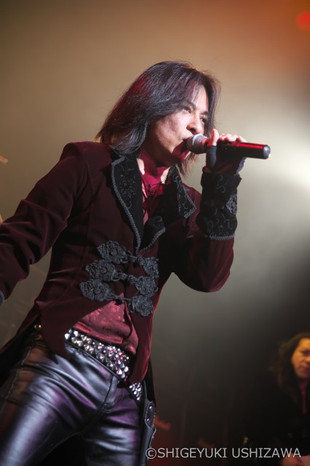

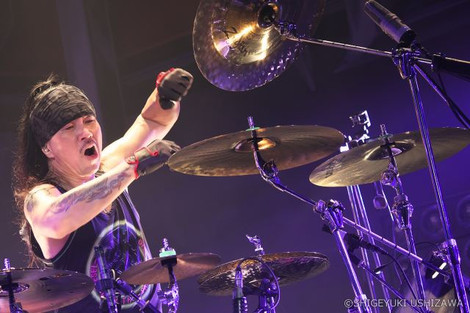

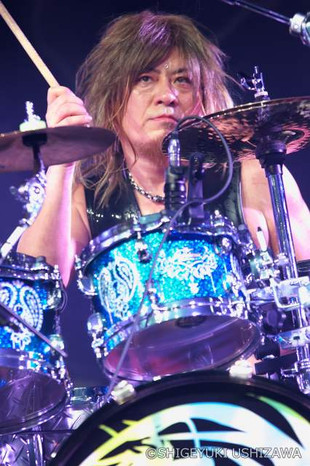

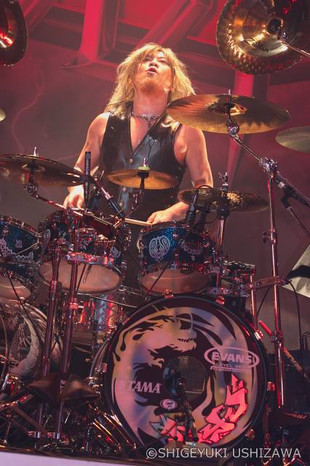

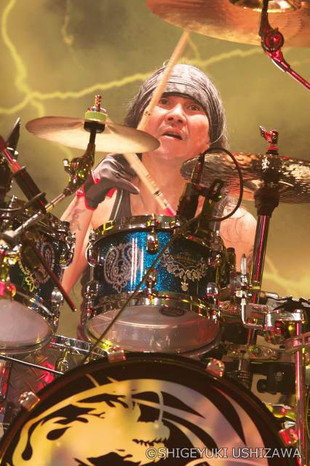

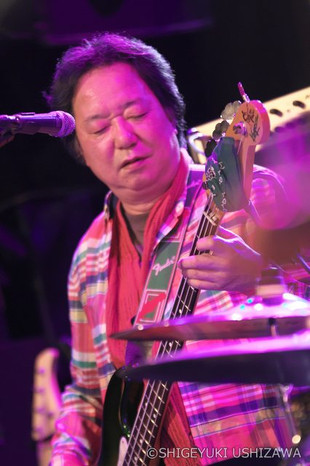

「ドラムは非常に困難な役ですが、それを非常によくこなしている素晴らしいドラマー」…伊藤ショボン太一のからみ。

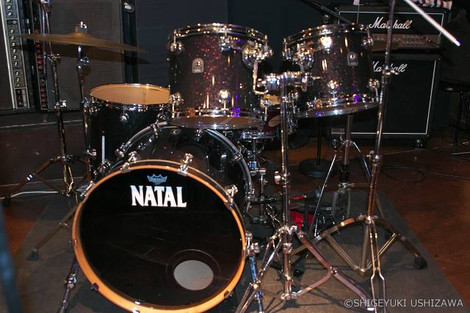

すなわち、このビッグバンドで使用されているドラムスがNATALなのだ!

すなわち、このビッグバンドで使用されているドラムスがNATALなのだ!

ショボンちゃん愛用のウォルナット(クルミ)のキット。

ショボンちゃん愛用のウォルナット(クルミ)のキット。

スネアはステイヴ(桶)。

ショボンちゃんは他にバーチのNATALも持っているんだけど、深みと鋭さを兼ね備えたこのウォルナットのキットはオーケストラのサウンドにベスト・マッチする。

ショボンちゃんは他にバーチのNATALも持っているんだけど、深みと鋭さを兼ね備えたこのウォルナットのキットはオーケストラのサウンドにベスト・マッチする。

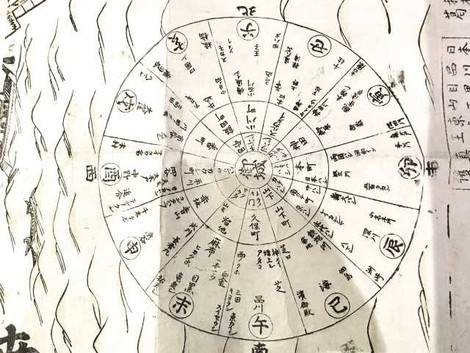

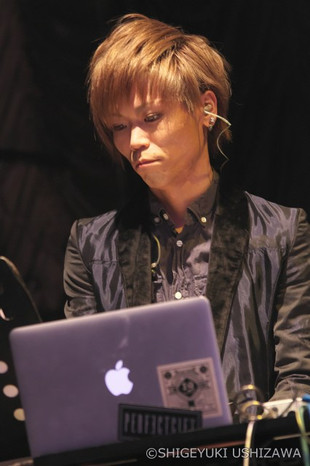

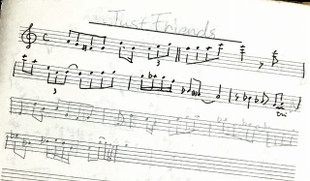

しかし、いつの間にか譜面もこういうのが当たり前になっちゃったんだね~。

しかし、いつの間にか譜面もこういうのが当たり前になっちゃったんだね~。

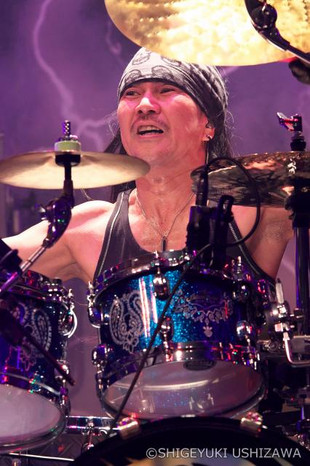

コレは滅多に見れない画像。

コレは滅多に見れない画像。

オーケストラのドラマー側から見た景色。

あるインタビューで、かのスティーヴ・ガッドが「アナタの夢は何ですか?」と訊かれて「ビッグバンドでフランク・シナトラのバックを務めることです」と答えていた。

あるインタビューで、かのスティーヴ・ガッドが「アナタの夢は何ですか?」と訊かれて「ビッグバンドでフランク・シナトラのバックを務めることです」と答えていた。

ま、主眼はシナトラとの共演ということなのであろうが、「ビッグバンドで」と注文を付けていることがすごく印象に残っている。

やっぱりビッグバンドの花形はナント言ってもドラムだからね~。

その証拠に、バディ・リッチ、ルイ・ベルソン等、ドラマーをフィーチュアしたビッグバンドがあるぐらいだ。

ギタリストがリーダーのビッグバンドなんて聞いたことないもんね。

ビッグバンドのドラムスってのは、アクセントのスネアのタイミングが微妙にズレただけで自分以外の17人のメンバーに迷惑をかけてしまうというとてもシビアなパートですからね。

ビッグバンドのドラマーは並大抵の技術と神経では務まらないってばよ。

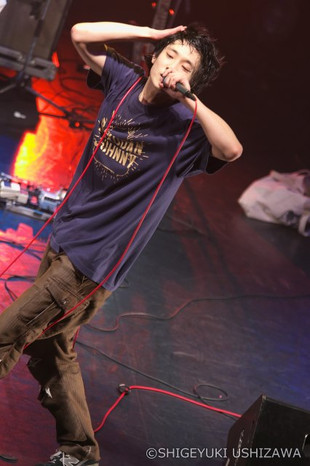

まずは冒頭にヒロコマンの挨拶・

まずは冒頭にヒロコマンの挨拶・

「こんばんは~!元気~?結構緊張しています。皆さんの『イエ~イ!』が力となります!ガハハハハッ!」

緊張のカケラも感じられない「ツカミ」がやたらと強力だ。

できれば私もこうやってMCや授業をやりたいものだ。

「今日はカッコいい曲しか演らないので楽しんでいってください!」

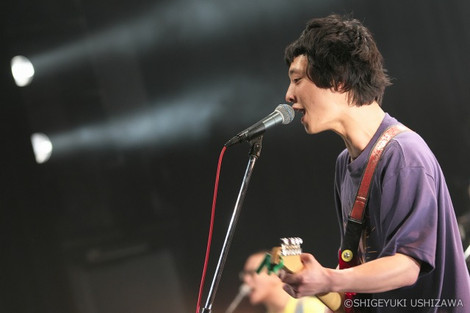

1曲目はゴードン・グッドウィンの「The Jazz Police」。

1曲目はゴードン・グッドウィンの「The Jazz Police」。

スリリングなエイトビート・チューン。

ゴードン・グッドウィンは自らのGordon Goodwin's Big Phat Bandを率いるアメリカのピアニスト、サキソフォニスト、そして作曲家。

私は知らなかったんだけど…ドン・メンザといっしょにルイ・ベルソンのところにいたとか…。

また、ギタリストのグラント・ガイスマンと活動を共にしているのね。

ドン・メンザといえば、日曜日の朝にテレビ朝日でTOKIOの城島リーダーが報道番組をやってるでしょう?

アレの「今週話題のニュース・ベスト10」みたいなコーナーのテーマ・ソングがドン・メンザの「Cinderella Waltz」という曲。

私はCDをホンの数枚持っているだけでゼンゼン詳しくないんだけど、ドン・メンザってトランペット・フィーチュアの「Dizzyland」とかいい曲あるよね。 ソロはテナー・サックスのレイモンド・マクモーリンと…

ソロはテナー・サックスのレイモンド・マクモーリンと…

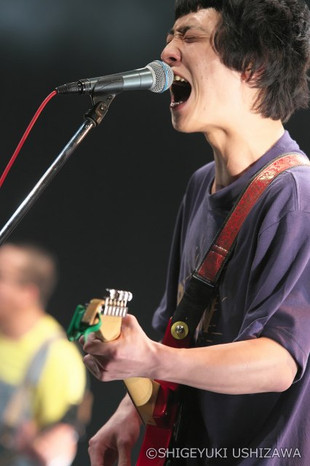

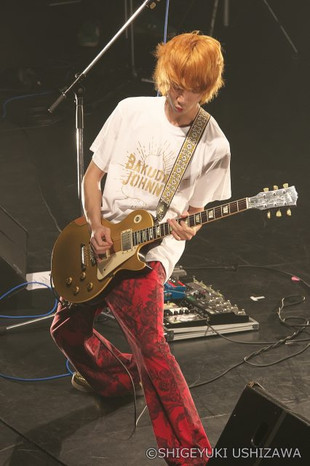

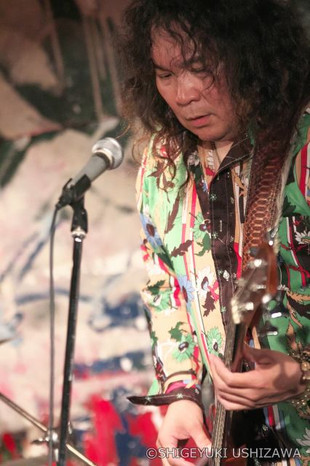

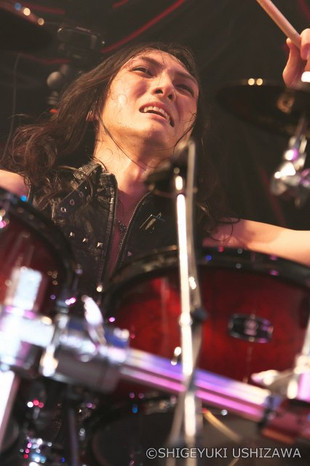

ドアタマから胸のすくようなシャープなドラミングを見せてくれたショボンちゃん。

ドアタマから胸のすくようなシャープなドラミングを見せてくれたショボンちゃん。

ん~、やっぱりNATALいいわ~。

「日頃からやりたいことをやっている私ですが、言いたいことがイッパイあって…MCが長いな~っていつも言われるんです。今日も長いので覚悟してください!」

「日頃からやりたいことをやっている私ですが、言いたいことがイッパイあって…MCが長いな~っていつも言われるんです。今日も長いので覚悟してください!」

イエイエ、お上手なMCなので大歓迎ですよ。

「ビッグバンドにはルールがあります。大学のオーケストラに入ってすごく不思議だったのが『イエイ』でした…ソロの後に『イエイ』って言うんですね。

で、ソロの後の『イエイ』はまだわかるんですけど、ピアノのイントロの時の『イエイ』にはビックリしました。

皆さんも今日は『イエイ』をやってみてくださいね!

次の曲はそれにピッタリの曲です」

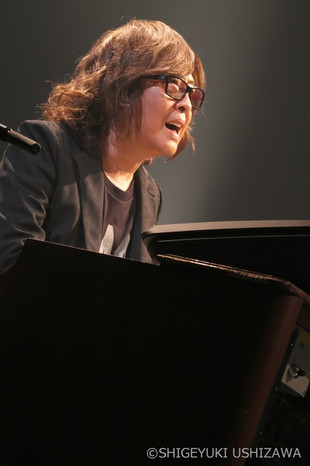

有名なピアノのイントロ。

有名なピアノのイントロ。

「イエイ!」

曲はカウント・ベイシーの「Corner Pocket」。

ベイシー・ナンバーの中でも人気の高い曲。

ベイシー・ナンバーの中でも人気の高い曲。

私もジャズを聞き始めた最初の頃、名盤の誉れ高い『Basie in London』でよく聴いた。

「in London」とか言ってるけど、このアルバムってスウェーデンの録音なんだよね。

この曲はDon Wolfという人が歌詞をつけて「Until I met You」と題して1960年代に歌曲にもなった。

この曲はDon Wolfという人が歌詞をつけて「Until I met You」と題して1960年代に歌曲にもなった。

1981年、フュージョン全盛期にThe Manhattan Transferが『Mecca for Moderns』というアルバムでこの曲をヴォーカリーズで焼き直した。

私は19歳だったんだけど、シビれたな~。

ちなみにこのアルバムのドラムスはスティーヴ・ガッド。

「ボーカリーズ」というのは、ジョン・ヘンドリックスというジャズ・ボーカリストが始めた(のかな?)、ジャズ・ジャイアンツの有名なソロに歌詞をつけて歌っちゃおうというアイデアね。

その辺りのボーカルズのアレンジをメンバーのジャニス・シーゲルと何とジェイ・グレイドンが担当している。

マントラは上の『Basie in London』の「Corner Pocket」ではなくて、下の『April in Paris』という1957年のスタジオ・アルバムのバージョンをヴォーカライズしているんだけど、コレがまた名ソロ揃いと来てるんですな~。

マントラは上の『Basie in London』の「Corner Pocket」ではなくて、下の『April in Paris』という1957年のスタジオ・アルバムのバージョンをヴォーカライズしているんだけど、コレがまた名ソロ揃いと来てるんですな~。

ぺレス・プラードの演奏で有名な「Cherry Pink and Apple Bloosom White」とウディ・ハーマンの「Four Brothers」を引用したサド・ジョーンズのトランペット・ソロをジャニス・シーゲルが、続くジョー・ニューマンのソロをシェリル・ベンティーンが…と歌いつないでいく。(LPのライナーノーツに書いてあるソロ・オーダーはコレと違うんだけど、ホントのところはどうだろう?動画を見るとサド・ジョーンズが先にソロを取っている。あ、サド・ジョーンズはエルヴィン・ジョーンズのすぐ上のお兄さんね)

で、この曲は意外にもギターのフレディ・グリーンの作品。

で、この曲は意外にもギターのフレディ・グリーンの作品。

1小節に4回音を出すだけで、自分が目立つパートはカケラもない。

それなのにこんないい曲を作っちゃった。

しかしね、その「1小節に4回」しか音を出さずにスウイングするギター…私はヘタな速弾きよりケタ違いにムズカシイく、その「四つ切り」と呼ばれる演奏技術は間違いなく「超絶技巧」のひとつの頂点だと思っている。

イヤ、そりゃ1小節に4回音を出すのは簡単だよ。

でも、その4つの音でスウイングするのが普通の人にとっては至難のワザなのだ。

速弾きは鍛錬を積めばある程度のところまでたどり着くことができるが、この「四つ切り」は「スウイングできる」という生まれ持った才能がない限り死んでもできないのではなかろうか…それが私だ。

また、ココが「ロックの人間」と「ジャズの人間」を区別する最初で最後のポイントだと思う。

そんなバッキングの鬼のようなフレディ・グリーンにもリーダー・アルバムがある。

下の『Mr. Rhythm』がそれ。

「中間派」っていうのかな?

スイングとモダンの間ぐらいの古式ゆかしい~スタイルのジャズ。

例によって「♪ガッ、ガッ、ガッ、ガッ」だけ。ソロなんて全くない。

イングヴェイ・マルムスティーンが1枚のアルバムで何回ピッキングするのかは知らないが、フレディ・グリーンの場合、アルバム収録曲の合計の小節数がわかれば、それに4をかけてやることによって、このアルバムでこの人がピッキングした回数が正確に割り出せるというシロモノ。

でもね、当たり前のことかもしれないけど、ジム・ホールでも、ジョー・パスでも、バーニー・ケッセルでも、ハーブ・エリスでも、名人・巨人と称されているギタリストは例外なくこのテクニックに長けているのよ。

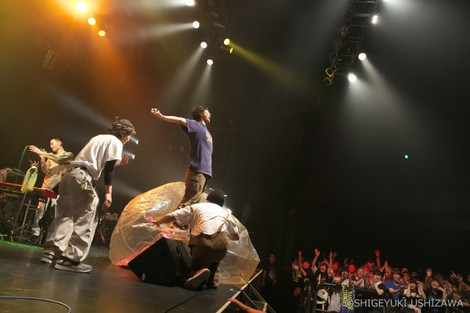

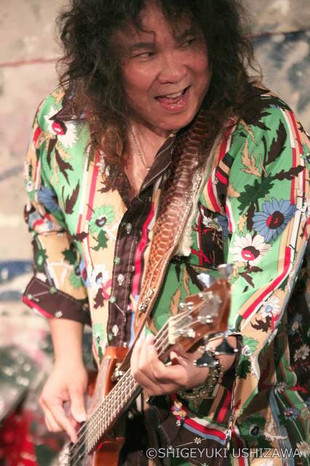

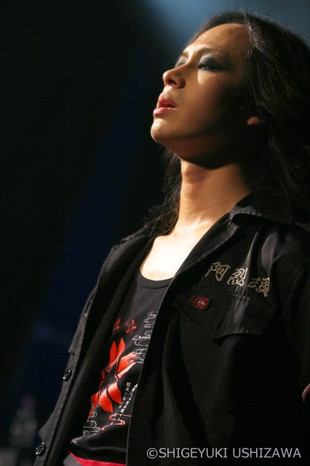

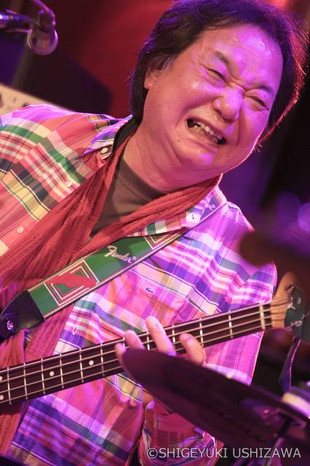

MCの時も、演奏している時も、そして演奏していない時も猛烈に元気なヒロコちゃん。

MCの時も、演奏している時も、そして演奏していない時も猛烈に元気なヒロコちゃん。 ソロはアルトの菅野浩。

ソロはアルトの菅野浩。

そしてド迫力のトゥッティ!

そしてド迫力のトゥッティ!

「トゥッティ(tutti)」はイタリア語で「みんな」とか「全体」とかいう意味。

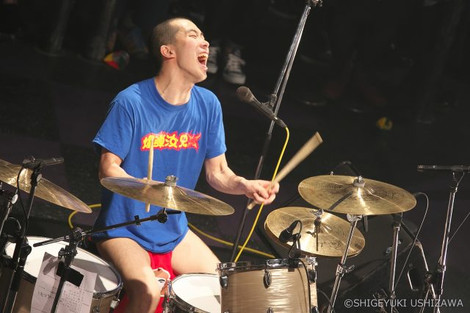

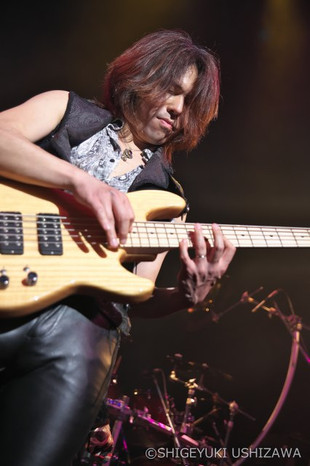

スウイングしまくるショボンちゃん。

スウイングしまくるショボンちゃん。

トップ・シンバルと右手1本でだけでスウイングしちゃう。

コレができないとどんなに派手な技術を持っていても、根本的にジャズ・ドラミングは一生ムリ。

ロックの人たちが時々やって見せる4ビートはコレができていない。

しかし、この曲のテーマを聴くと手塚治虫の『どろろ』のテレビアニメの主題歌を思い出してしまうのは私だけだろうか?

私だけだろうな…テーマのメロディは「♪ホゲタラホゲタラ」と聞こえて仕方ないのだ。

このレポート、まだ2曲目かよ!

このレポート、まだ2曲目かよ!

ノミニュケーションの力でトロンボーンの人たちは仲間意識が強い…ということで、次はそのトロンボーン・セクションをフィーチュア。

誰のアレンジかは知らないけど、曲はスタンダード・ナンバーの「Just Friends」。

ガツンとトロンボーン・ソリ。

ガツンとトロンボーン・ソリ。

「ソリ」とは「ソロ」の複数形で、ジャズのビッグ・バンドの場合はソロを合奏することを指す。

トロンボーン・セクションはお宅の方から向かって左から…

トロンボーン・セクションはお宅の方から向かって左から…

枡家小雪

浅星勝久はバス・トロンボーン。

浅星勝久はバス・トロンボーン。

各人のソロを交えて徹底的にトロンボーンの魅力をアッピール!

客席の誰かが「いい楽器!」なんて声をかけていたが、ホント、トロンボーンって素敵な楽器だよね。

音と音の間がシームレスということもあって、人間の声に一番近い楽器と言われているらしい。

そして、トロンボーン・ソリといったらコレ。

そして、トロンボーン・ソリといったらコレ。

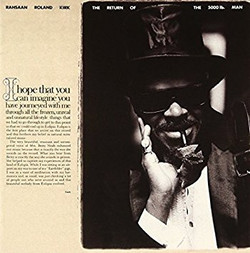

穐吉敏子の『March of the Tadpoles』という1977年のアルバムのタイトル曲。

「tadpole」というのは「おたまじゃくし」のこと。

「All the Things You Are」のコード進行に基づいて作られたこのファスト・チューンはまさに「おたまじゃくしの行進」!

その中間部に登場するア・カペラのトロンボーン・ソリのカッコよさといったら一体どうなってんだ?!

ソプラノ・リードによるサックス・セクションによるテーマもウネウネと実に素敵。コレ、はじめの2回しはオクターブ・ユニゾンで演ってるのね?

私は穐吉敏子の大ファンなんだけど、ベスト10に入れたい1曲。

下がそのアルバムなんだけど、クソみたいなジャケットだな~。

Toshiko-Tabackin Big Bandは、『Kogun』はまだマシな方にしても、『Long Yellow Road』、『Tales of a Courtesan(花魁譚)』…とどれもヒドい。

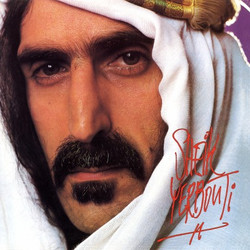

これまでにこのブログに何度も書いたけど、敏子さんのオーケストラかフランク・ザッパのバンドにいたミュージシャンはどこへ行ってもオーディションなしでOKという話を聞いたことがある。

その両方に在籍したブルース・ファウラーというトロンボーン奏者もいる。

そんなすごいバンドだからして、ミュージシャンとしては敏子さんと演奏したいと思うのが自然なワケ。

ところが、敏子さんがオーケストラを結成した70年代の初め頃は、「黄色い肌の女のバンドに雇われるなんて恥を知れ!」みたいにミュージシャンの奥さんたちが旦那のやってることを快く思わなかったっていうんだよね。

恐らく日本との貿易摩擦という背景もあったのだろう。

だからコレらのジャケットにしても「日本の女のバンドの作品なんてテキトーにやっとけ」なんて感じじゃなかったのかしらん?なんてのは私の思い違いか?

でも実際、『Kogun』の人気曲「Elegy」ですらソロがブチッとカットされたりしていて作りも相当に粗いもんね。あんな処理、敏子さんが許すワケがない。

ところで上に挙げた『Tales of a Courtesan(花魁譚)』。

「courtesan」というのは「高級売春婦」という意味。

学生の頃、みんな「オイランタン、オイランタン」と「オランウータン」みたいに言っていたけど、コレは正しくは「オイラン・タン」ですからね。

今『私のディープ浅草』でやっている吉原なんかの花魁の物語ということ。 敏子さんのオーケストラなんかはロック・ファンにもかなりおススメですよ。

敏子さんのオーケストラなんかはロック・ファンにもかなりおススメですよ。

それこそ上の「March of the Tadpoles」なんて曲はシックリくるんじゃないかな?

イヤ、それよりも大作「Minamata(水俣)」を聴いてもらった方がいいか?

エエイ、それらが同時に収まっているアルバムがあるので、宝くじにでも当たったらワンクリックしてゲットしてみたらいかがかしら?

それがこの『Live at Newport II』というライブ盤。必ず「II」の方ね。

代表的なレパートリーにひとつ、「Road Time Shuffle」なんてゴキゲンなシャッフル・ナンバーも入ってるよ。

ハイ、なんでジャズの記事をやっているのかというと、ドラムスがNATALなんですよ~。

ハイ、なんでジャズの記事をやっているのかというと、ドラムスがNATALなんですよ~。

ついでに「Just Friends」もやっておくと、数え切れないほどの名演が残されているが、今日はせっかくビッグバンドをやっているのでサラ・ヴォーンとカウント・ベイシー・オーケストラが共演した『Send in the Clowns』というアルバムを紹介しちゃおう。

ついでに「Just Friends」もやっておくと、数え切れないほどの名演が残されているが、今日はせっかくビッグバンドをやっているのでサラ・ヴォーンとカウント・ベイシー・オーケストラが共演した『Send in the Clowns』というアルバムを紹介しちゃおう。

サラ・ヴォーンって、原曲がサッパリわからなくなるほどフェイクしちゃうのが時々イラっとくるんだけど、この「Just Friends」は気分爽快!

同じ女性ボーカルズということで中本マリの『Mari Nakamoto III』も出しちゃおう。

同じ女性ボーカルズということで中本マリの『Mari Nakamoto III』も出しちゃおう。

このアルバムはドラムレスで、ボーカルズ、ギター、それにベースという大変シンプルな編成で渋めのスタンダードが取り上げられている。

ギターは香津美さん。

この「Just Friends」のソロがノケ反っちゃうほどのカッコよさ。

カウント・ベイシーにこの「Just Friends」のコード進行を元にした「Orange Sherbet」という曲がある。

カウント・ベイシーにこの「Just Friends」のコード進行を元にした「Orange Sherbet」という曲がある。

大学のビッグバンドなんかでは定番の人気曲だ。

それで今思い出したんだけど、以前勤めていた会社にビッグバンドでサックスをやっていたという女性の新入社員がやって来た時のこと。

「へ~、ビッグバンドやってたの?どんな曲を演ってたの?ベイシーとか?」と私が訊くと、その新入社員がこう言った。

「ああ、演りましたよ。『オレシャ』とか」

「お、おれしゃ?ナンダ、『おれしゃ』って?!」

それが1975年の『Basie Big Band』に収録されている、あの「Orange Sherbet」を指していることを理解するまでに7秒ぐらいかかった。

コラ!何でも省略するな!

ココで場面が変わる。

ココで場面が変わる。

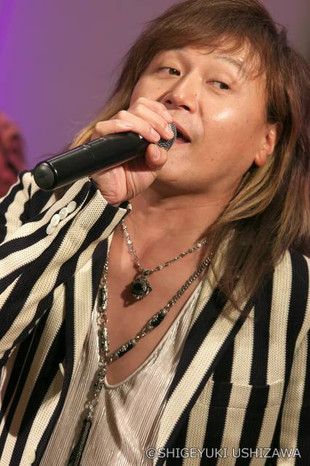

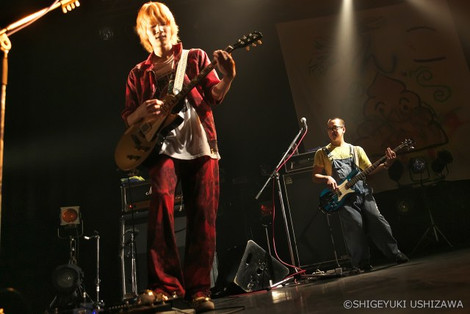

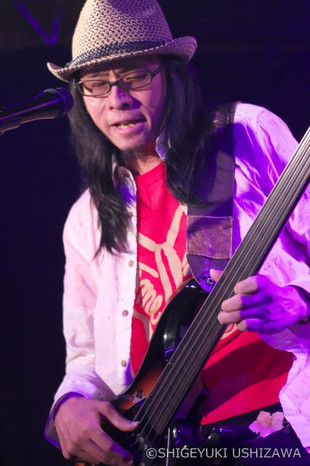

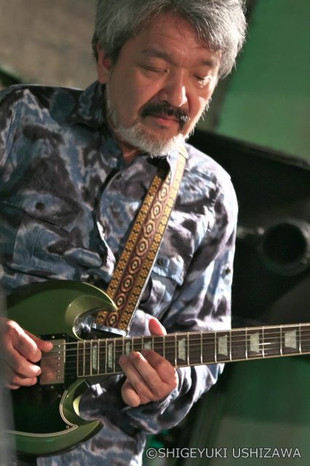

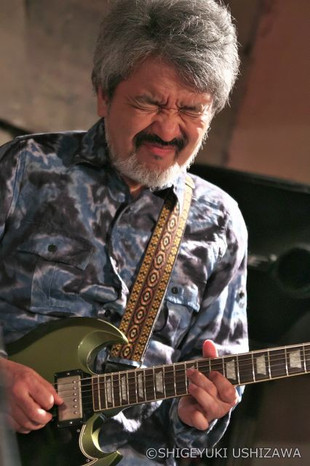

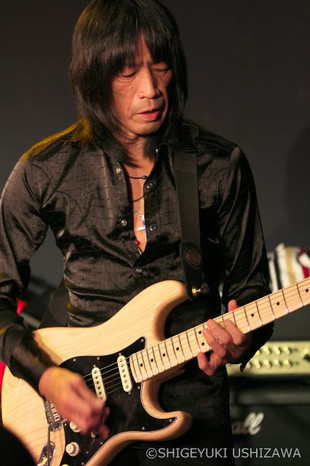

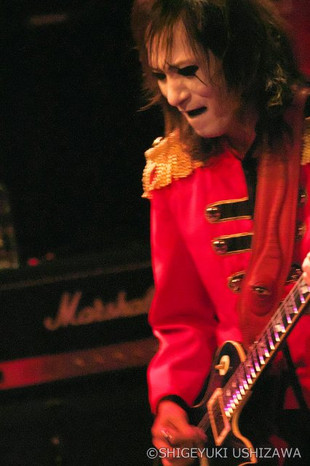

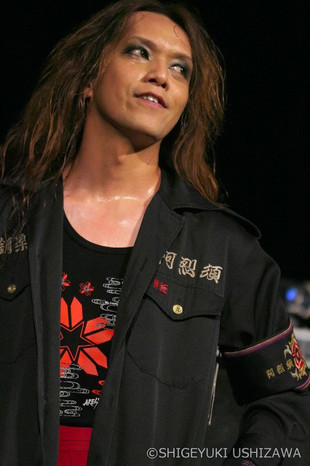

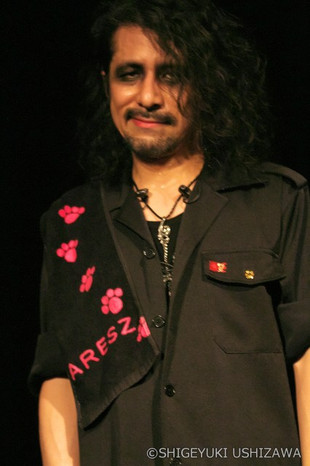

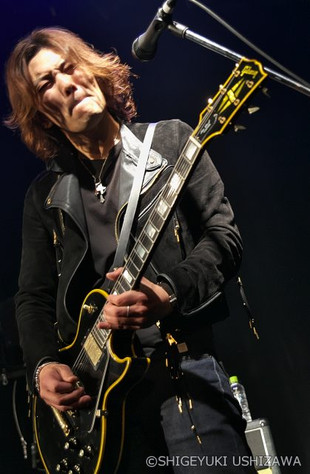

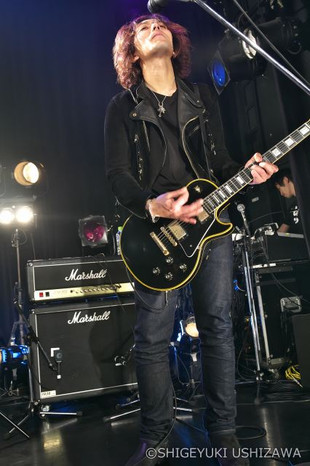

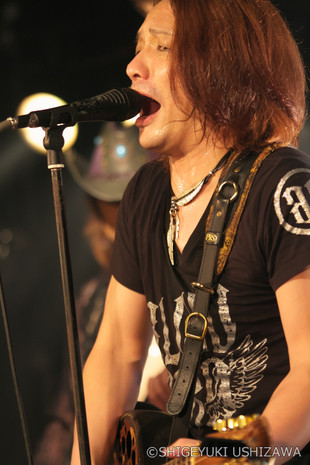

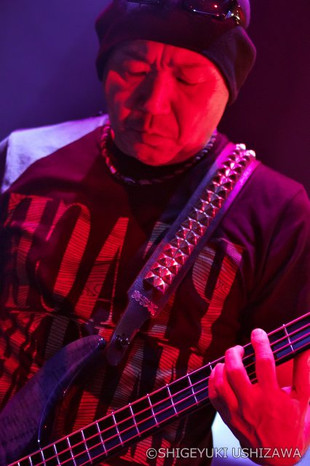

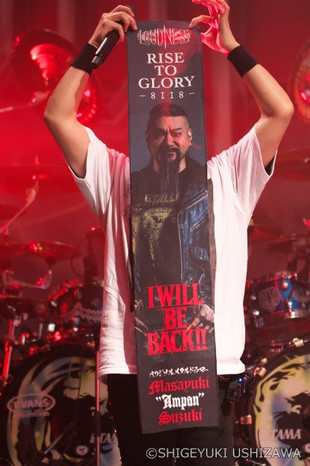

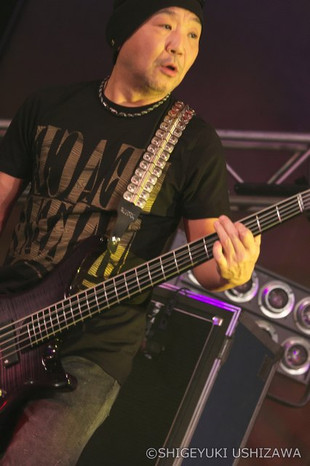

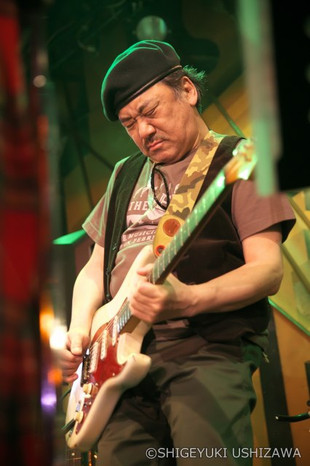

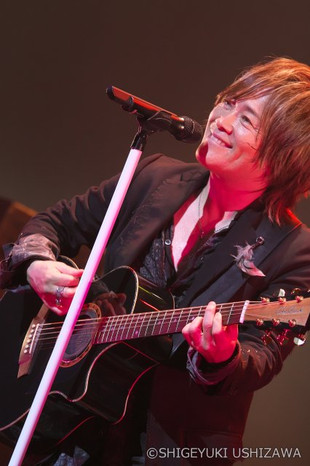

後列から大貫禄で出てきたのは佐久間勲。

トランペット界のファースト・コール・マンだ。

さっきのスティーブ・ガッドじゃないけど、ビッグ・バンドを従えて朗々とバラードを歌い上げるのはトランぺッターの夢であろう。

さっきのスティーブ・ガッドじゃないけど、ビッグ・バンドを従えて朗々とバラードを歌い上げるのはトランぺッターの夢であろう。

それを佐久間くんがカウント・ベイシーの「Pensive Miss」で披露。

それを佐久間くんがカウント・ベイシーの「Pensive Miss」で披露。

実はですね、佐久間くんは大学の後輩で、と~きどきMarshallの仕事で一緒になることがあるんだよね。

実はですね、佐久間くんは大学の後輩で、と~きどきMarshallの仕事で一緒になることがあるんだよね。

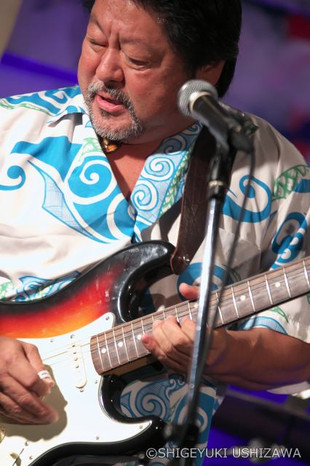

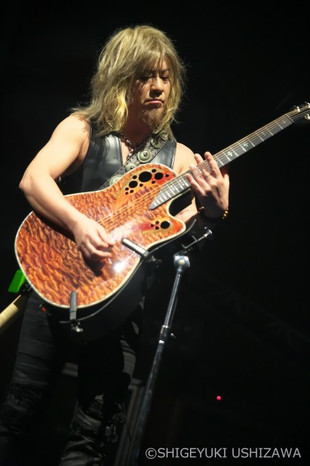

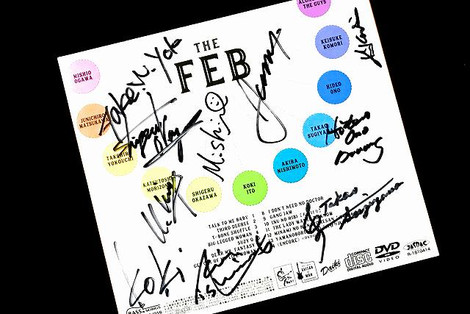

たとえばコレ。

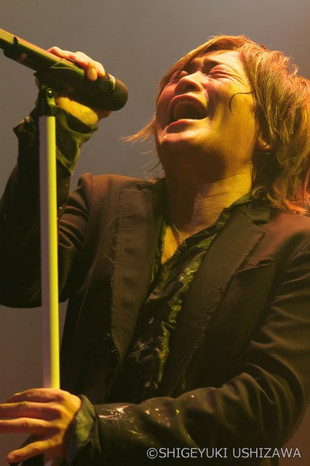

2008年に中野サンプラザで開催された『Pearl』というジャニス・ジョプリンの追悼コンサート。

マリさん、森さん、ナルチョさん、大二さんらのバンドに混ざって…

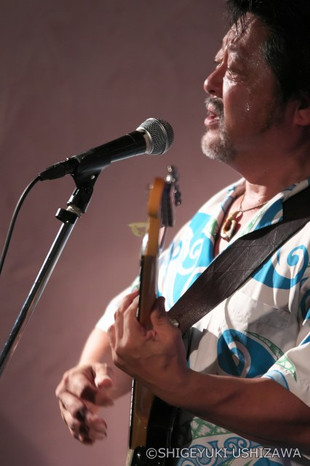

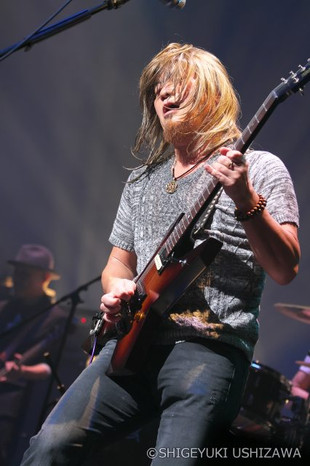

また、2011年には宮古島で毎年開催されている『宮古島ミュージック・コンベンション』でご一緒させて頂いた。

また、2011年には宮古島で毎年開催されている『宮古島ミュージック・コンベンション』でご一緒させて頂いた。

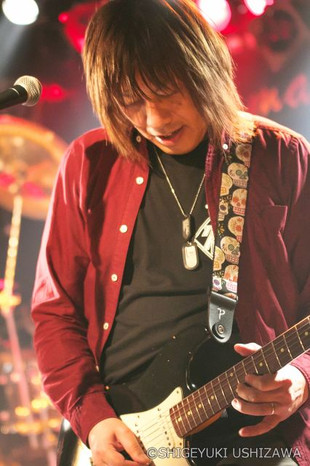

私はカメラマンとして田川ヒロアキくんに連れて行ってもらったの。

この時も面白かったな~。戦後2番目の大きな台風ってのが来ちゃってサ。

もちろんMarshall Blogでレポートしたんだけど、もう消されて読めなくなってしまったので、Marshall Blog Archiveで新たに記事を書いてレポートを復活させようと思っている。

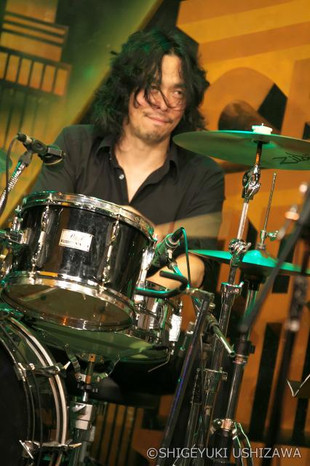

この時の佐久間くんは本業のオルケスタ・デ・ラ・ルスで大活躍。

この時の佐久間くんは本業のオルケスタ・デ・ラ・ルスで大活躍。

そして、今日はヒロコマンBIG BANDでトロけるような音色のトランペットでお客さん全員を感動のウズに巻き込んだ。

そして、今日はヒロコマンBIG BANDでトロけるような音色のトランペットでお客さん全員を感動のウズに巻き込んだ。

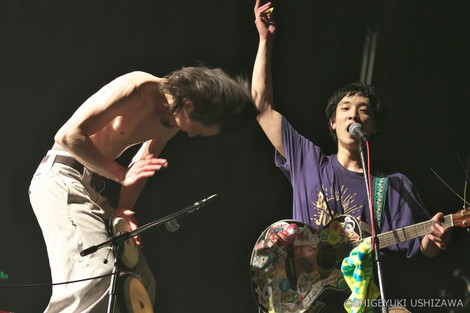

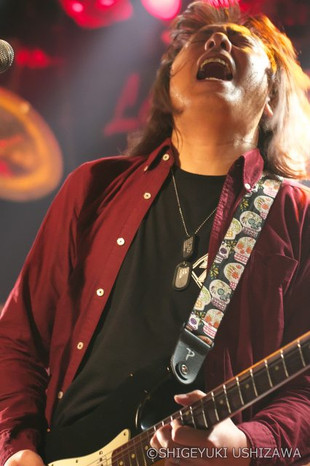

次はヒロコちゃんの出番。

次はヒロコちゃんの出番。

酒の盟友(?)、トロンボーンの小雪ちゃんと仲良くガツンとフィーチュア。

曲はウイスキーが好きだという小雪ちゃんの「人生のテーマ・ソング」、「ウイスキーがお好きでしょ?」をジャズにアレンジ。

「枡家小雪」さんって本名かしらん?…カッコいいナァ。

「枡家小雪」さんって本名かしらん?…カッコいいナァ。

「三升家小勝」という噺家の名跡があるからね。

メルバ・リストンもビックリの豪放磊落なブロウが素晴らしい!

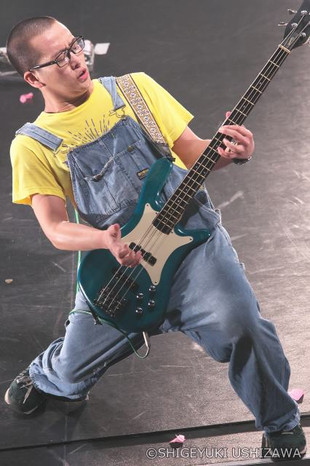

バリトン・サックス、永田昴生のソロ。

バリトン・サックス、永田昴生のソロ。

コレもいい楽器だよね。

何をやっても豪快に仕上がる。

ジェリー・マリガンを筆頭にサージ・チャロフ、ペッパー・アダムス、エリントニアンのハリー・カーネイ、ニック・ブリグノラ、ロニー・キューバ―等々、競争倍率が低いせいか、名手が多い印象があるな。

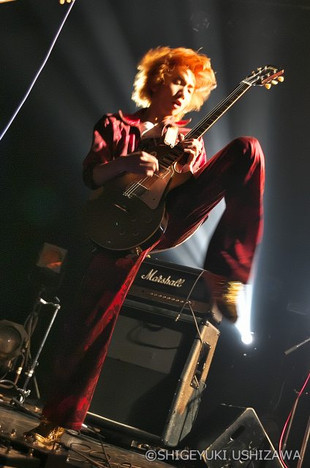

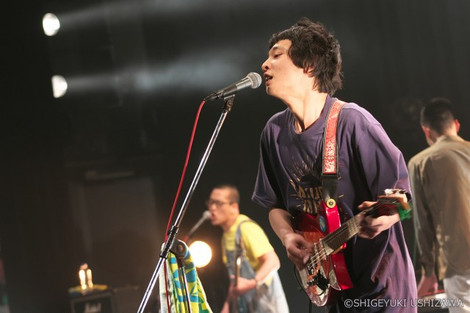

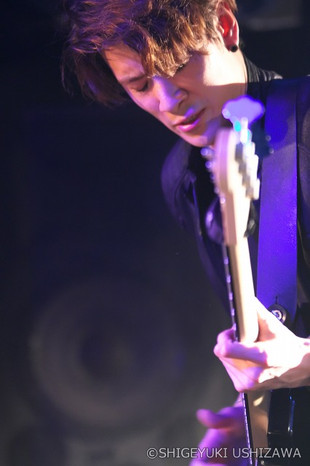

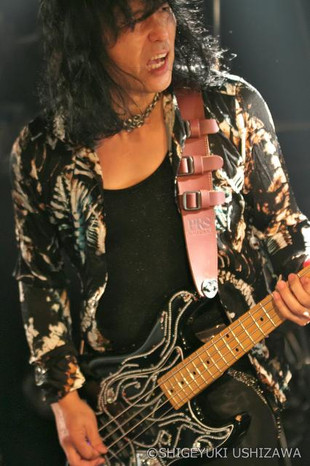

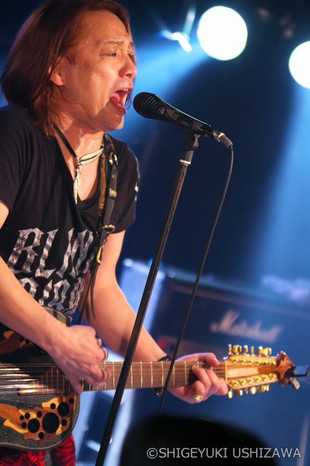

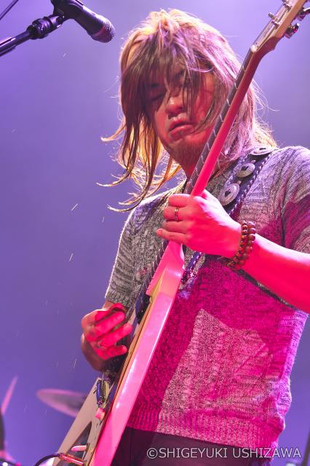

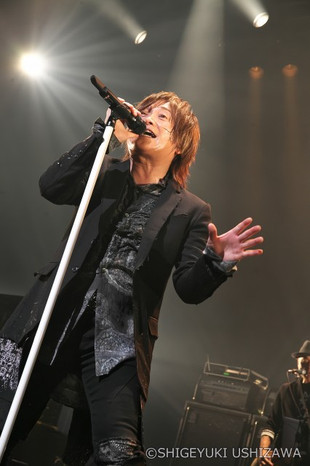

小澤篤士のトランペットがおなじみ「Birdland」で炸裂。

小澤篤士のトランペットがおなじみ「Birdland」で炸裂。

コレは誰が最初にビッグ・バンド・アレンジで演奏したのかね?

メイナード・ファーガソンあたり?

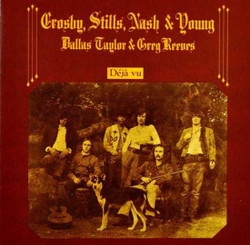

珍しくまたまた登場するThe Manhattan Transfer。

珍しくまたまた登場するThe Manhattan Transfer。

「Birdland」が収録されているのはこの1979年の『Extensions』。

マントラはコレでブレイクしたんだっけ?

ジャック・ウィルキンス、アレックス・ブレイク、ケンウッド・デナードというあまりにもすごいメンバーで初来日したんだよな~、観なかったけど…というより私はマントラはとうとう1度も観ることがなかった。

ウチの家内は『Vocalese』の来日の時にサンプラかどっかで観てるんだよ。

「Birdland」もカッコよかったんだけど、やっぱり「Twilight Tone」が好きでサ…シングル盤も買った。

「Birdland」もカッコよかったんだけど、やっぱり「Twilight Tone」が好きでサ…シングル盤も買った。

あのジェイ・グレイドンのギター・ソロはビックリしたよ。

ジューシー・フルーツがあれを完コピで演奏しているのをテレビで見てもう1回ビックリしたわ。

さらに、去年の葉山のジャズ・フェスでベースの大御所、斎藤クジラ誠さんのDecorationというバンドが『Extensions』に収録されている「The Shaker Song」を演奏しているのを聴いてうれしくなってしまった。

さらに、去年の葉山のジャズ・フェスでベースの大御所、斎藤クジラ誠さんのDecorationというバンドが『Extensions』に収録されている「The Shaker Song」を演奏しているのを聴いてうれしくなってしまった。

いい曲だぜ~、コレ。

ジェイ・ベッケンスタインの作なので元はSpyro Gyraですな。

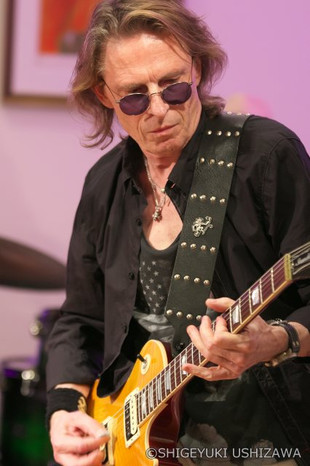

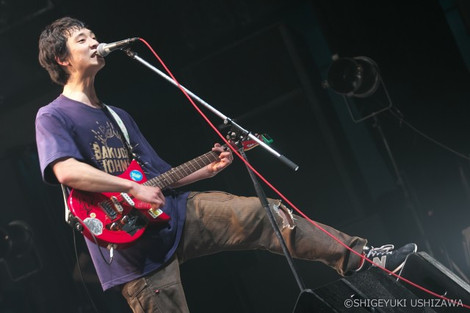

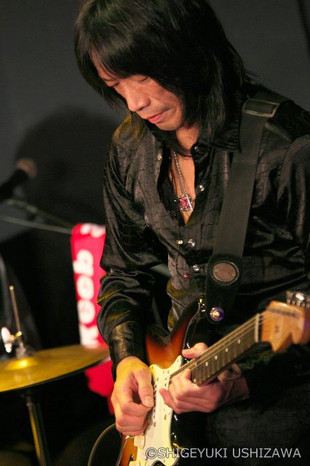

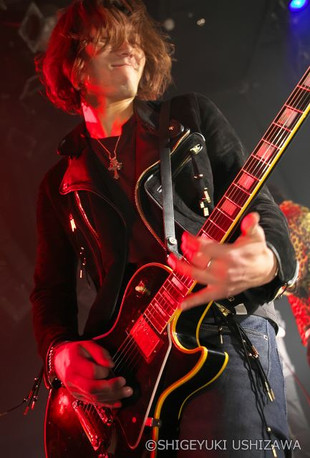

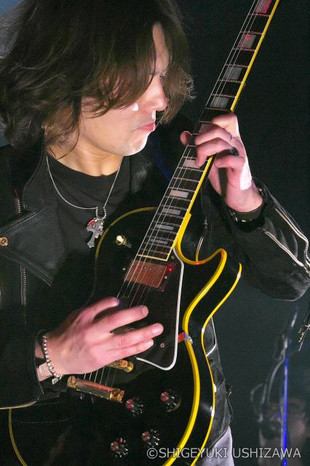

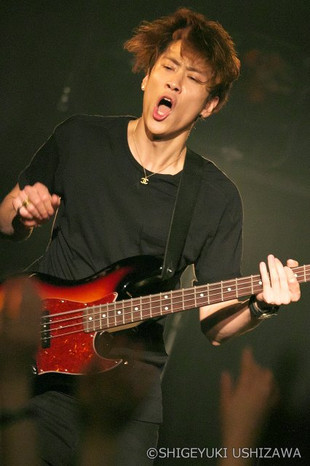

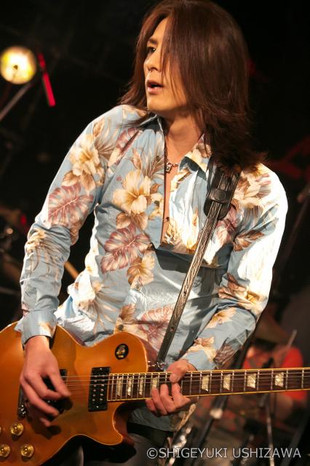

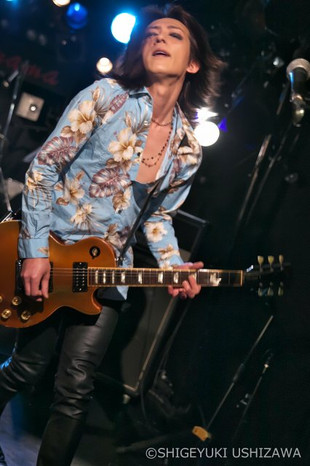

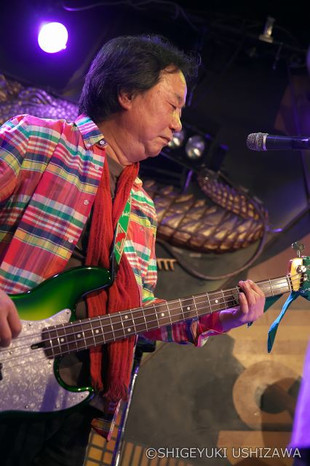

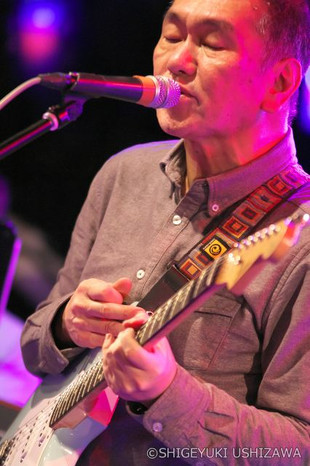

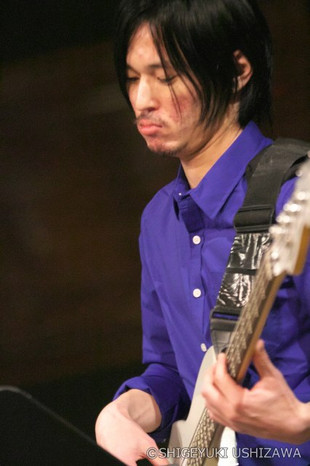

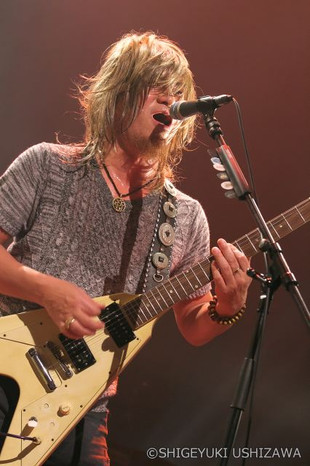

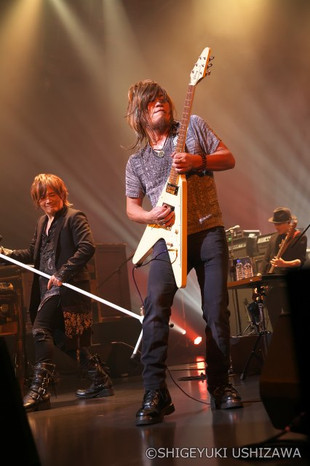

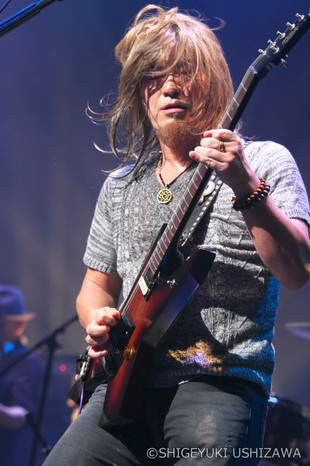

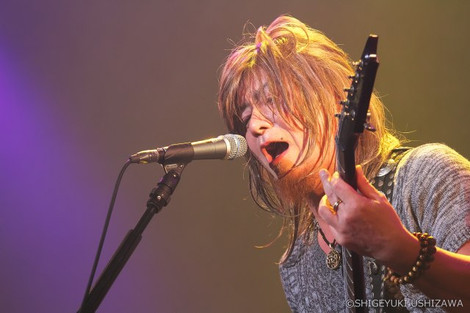

そして、佐々木さんが「Birdland」にピッタリのギター・ソロを添えてニギニギしく第1部が終了した。

そして、佐々木さんが「Birdland」にピッタリのギター・ソロを添えてニギニギしく第1部が終了した。

ガマンして最後まで読んでくれたロック・ファンの皆さん、どうもありがとう!

ガマンして最後まで読んでくれたロック・ファンの皆さん、どうもありがとう!

お願いだから明日も見てね!

珍しい写真を出すから!