-おれパラ- 10th Anniversary ORE!! SUMMER~私の富士山 <後編>

『Original Entertainment Paradise-おれパラ- 10th Anniversary ~ORE!! SUMMER~』レポートの<後編>。

…と、その前に~。

またまた富士山関係について書かせてくださいね。

イヤな人はまたドバ~っとスクロールしてもらっていいですからね。

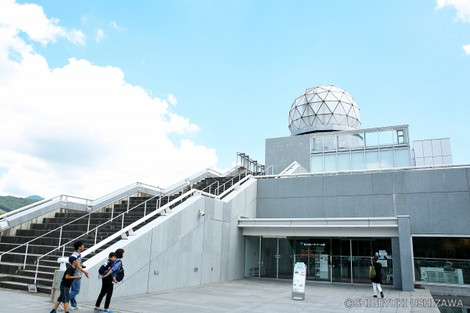

「ふじさんミュージアム」の次に訪れたのは「富士山レーダードーム館」。

「ふじさんミュージアム」の次に訪れたのは「富士山レーダードーム館」。

35年にわたって富士山のてっぺんで台風観測を続けたレーダーがお役御免となったので、それを地上に下ろして来て復元した博物館。

35年にわたって富士山のてっぺんで台風観測を続けたレーダーがお役御免となったので、それを地上に下ろして来て復元した博物館。

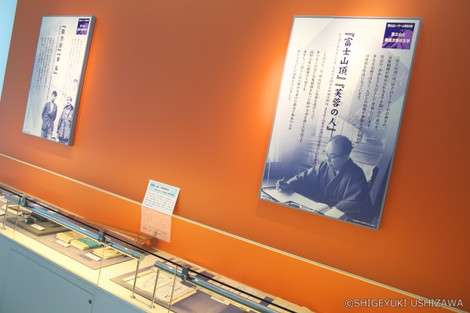

レーダーには何の興味もないんだけど、コレに大アリ。

レーダーには何の興味もないんだけど、コレに大アリ。

作家の新田次郎。

『八甲田山死の彷徨』や『剱岳:点の記』などが映画化されている山岳小説家。この人、元は気象庁の職員だった。

その関係で富士山に関する作品を残している。

例えばコレ。おもしろかった。

例えばコレ。おもしろかった。

1707年の富士山大爆発を題材にした作品。

コレはそれこそ山頂にレーダーを取り付ける事業をテーマにした一編。

コレはそれこそ山頂にレーダーを取り付ける事業をテーマにした一編。

チョットね~、ドラマが無さ過ぎて物語としてピンと来なかったナァ。

日本の天気予報って富士山の上に観測所を作る前まではメチャクチャだったらしい。

日本の天気予報って富士山の上に観測所を作る前まではメチャクチャだったらしい。

「コレじゃイカン!」ということで、明治時代に自費で富士山のてっぺんに観測所を作った人を支えた奥さんの物語。

コレはおもしろいよ。

それほどたくさん読んでいるワケではないが、私は新田次郎の作品が好きで、『武田信玄』と『アラスカ物語』は夢中になって読んだ。

そして、メイン・イベントはコレ!

そして、メイン・イベントはコレ!

気温-8℃、風速13mという富士山頂の過酷な環境を体験できるというシロモノ。

スタジオみたいな所に入って、係りの人が「イキますよ~!」と言いながらスイッチを入れると、すべての扇風機が盛大に回って「ブワ~」っとすさまじい冷気が飛び出してくる!

スタジオみたいな所に入って、係りの人が「イキますよ~!」と言いながらスイッチを入れると、すべての扇風機が盛大に回って「ブワ~」っとすさまじい冷気が飛び出してくる!

一緒に体験した家内は寒さに弱いもんだから一気に震え上がっていたけど、11月生まれの私はそれほどでもなかったな。

何度もココに書いているけど、金沢の魚の冷凍庫の-25℃や-50℃に比べれば何でもない。

でも、お年寄りがこの夏の暑いさなかに汗にまみれでいきなり入った日にゃ「ヒートなんとか」で命に関わるかも知れんね。

そんな感じ。

さて、最後のポイントはココ。

さて、最後のポイントはココ。

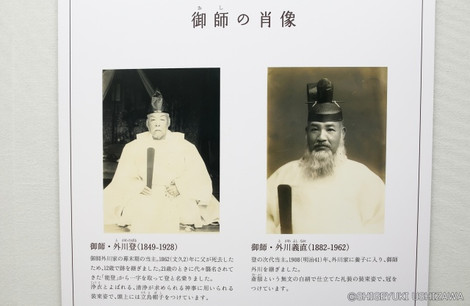

昨日ふじさんミュージアムのところで触れた御師の家。 下はココに飾ってあった写真。

下はココに飾ってあった写真。

この家の前の通りのようす。

もちろん今のモノではないよ。

1867年にフェアトリーチェ・ベアトというイギリス国籍を持つイタリア人の写真家が撮影したもの。

ベアトは1863年から21年もの長きにわたって横浜に滞在した。有名な江戸の街のをパノラマ写真を撮った人ね。

左半分に富士山のシルエットが見える。

ベアトはイタリア生まれということで山の美しさを知っていたかも知れないが、この富士山の美しさには息を飲んだに違いない。

ところで1867年といえば大変な年だ。

前年に徳川慶喜が征夷大将軍に就任し、11月には大政奉還に踏み切った年だから。

京都や江戸では上へ下への大騒ぎが起こっていたのにナンダこの写真のノンビリ加減は?!

イヤ、そうでもないかもしれない。

真ん中あたりに立っているお婆さんはその前に座っているお婆さんと盛んにおしゃべりをしているところらしい。

「慶喜はどうするつもりズラ」

「政権を朝廷に返すら~!」

「そんだらことしたら会津や桑名がダマってないズラ」

「だっど、時代は薩摩、長州ズラ。錦の旗を持ってるら」

「なんだ、お前、討幕派ズラか?」

「インや、おマンマが食えりゃどっちでもいいズラ」

なんてことを話している。

右端の方にはヒザを抱えて座っているオジサンがいる。足にはゲートルみたいなものを付けているので強力さんかもしれない。

しかし、キレイなパンフォーカスで撮ってるズラ。

コレはその40年後ぐらいか?同じロケーションで撮った明治後期の写真だそうだ。

コレはその40年後ぐらいか?同じロケーションで撮った明治後期の写真だそうだ。

例の鳥居が設置されている。

やっぱり富士山には盛大に霧がかかっていて見えないね。

右は宿屋。

慶応の写真には道の真ん中に用水路があったが、ココでは鉄道の軌道敷になっている。

コレは馬車鉄道のレールだったのだそうだ。

コレは馬車鉄道のレールだったのだそうだ。

馬が引っ張る車だね。

下は大正2年の撮影。

左にも宿屋の看板が出ている。

いかに富士講が盛んだったのかが窺える。

さて、現在の御師の家に戻ろう。

さて、現在の御師の家に戻ろう。

入り口の右側には富士山の雪解け水が流れる小川が流れている。 「外川義直」という表札。

「外川義直」という表札。

この外川義直さんという方は昨日掲載したこの写真の向かって右の人。

この外川義直さんという方は昨日掲載したこの写真の向かって右の人。

いかにも立派ですな。

義直さんは明治14年(1908年)に外川家に婿に入り、向かって左の登さんの後を継いで外川家の当主になったそうだ。

家族とお手伝いさんと撮った大正13年の外川家の様子。

左の半纏を着た2人は強力さん。外川家に出入りの強力さんだったのだろう。昔は強力の組合ってのがあったらしい。

大正13年と言えば、関東大震災の翌年だ。東京はまだ相当な混乱状態であったことだろう。

おそらく富士講どころではなかったハズだ。

つまり、外川さんのところの商売も閑古鳥が鳴いていたのではなかろうか?

コレは記念撮影だからであろうか、それとも御師の家という理由からなのか、子供まで着物を来て袴をはいている。

地方ともなると大正末期はまだ和服だったのかな?

この年、1924年は日本がメートル法を採用した年なのだそうだ。

知ってた?

インチだのフィートだのポンドだのオンスだの、メートル法でなくヤード・ポンド法を使っている国って、世界でアメリカとリベリアとミャンマーだけなんだって!

で、リベリアとミャンマーはメートル法に移行したか、移行する準備をしているところらしい。

もうね、アメリカ人と寸法や重量の話をするのは本当に厄介なんだよね。「エーと、1インチは2.54cmだ~か~ら~」とか言いながら電卓片手に計算するのが実に煩わしい。

御師の家というのは一種の民宿なのね。

御師の家というのは一種の民宿なのね。

富士山に登る人たちが前日に御師の家に宿泊する。

そこで御師が富士山の最新情報を授けたり、食料や登山の必需品を用意したりする。

それだけでなく、御師は神官と農民の中間という位置づけで、神前で参拝者の無事を祈願したりもしていた。

だからこの家の中にもかなり立派な祭壇が設置してあった。

家は半分が宿で、半分が御師家族の住まいという構造。

家は半分が宿で、半分が御師家族の住まいという構造。

冬季は富士山に登ることができないので、旅館業は夏季に限られる。

富士の裾野とはいえ夏場はとても暑く、宿泊の参拝者たちが快適に過ごせるように、風の通り抜けを考えて建てられており、エアコンがなくてもとても快適だったらしい。

冬になると御師たちは都会に出て各地の富士講を訪ねて説法をし、収入を得ていた。

強力たちはやはり出稼ぎに行って大工仕事などをしていた。

下の写真に写っている部屋は一段高くなってるでしょう?

「敷居が高い」というヤツ。

コレは先達さん用の部屋。

それほど先達さんは偉かった。

鴨居には富士講の団体のロゴのプラークが打ち込まれている。

鴨居には富士講の団体のロゴのプラークが打ち込まれている。

その団体の定宿という印であるということと同時にこの家のスポンサーでもあったワケ。

フタにロゴが入っている「山包(やまつつみ)」というのは、調べて見ると千葉の富士講のようだ。

フタにロゴが入っている「山包(やまつつみ)」というのは、調べて見ると千葉の富士講のようだ。

銭湯にキープしてある風呂道具と同じで、ココに泊まった時には預けてある自分のグループのロゴが入った食器を使って食事をするのだ。

「銭湯にキープしてある風呂道具」って言っても若い人は何のことかわからないだろうな。

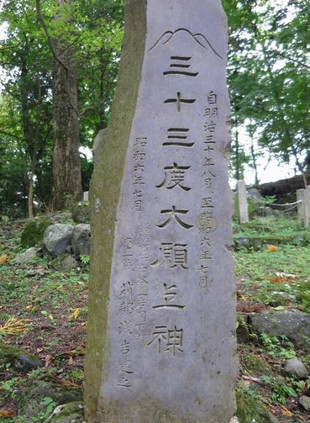

外にはいくつかの石碑が建っている。

外にはいくつかの石碑が建っている。

ココだけでなく、富士山登拝に関わる神社などにも多くこうした石碑が見受けられるが、コレらは富士山に33回登ったをことを記念して建てられるもの。

コレは「山真」という名前の富士講かな?

コレは「山真」という名前の富士講かな?

「登山三十三度御禮」と謳ってある。

富士講では、富士山に33回登拝すると大願成就するとされているのだ。

33回って大変だよ。そもそも富士山に行くだけでも大変な時代なんだから。

年に何回も行けるワケではないし。毎年1回ずつ行っても33年もかかる。

年月が経つウチに体力も衰えて登るのが年々シンドくなるだろうしね。

富士スピードウェイの方にある登山ルートのひとつ、須走口(すばしりぐち)には「登山899回」という碑が建っているらしい。

ホンマかいな?

コレはその須走口(すばしりぐち)登山道の東口本宮冨士浅間神社の境内に建てられている記念碑。

コレはその須走口(すばしりぐち)登山道の東口本宮冨士浅間神社の境内に建てられている記念碑。

明治30年(1987年)から昭和6年(1931年)にかけて33度登山したとある。

その間56年!…来れなかった年が23回もあったという計算だ。

よく諦めなかったな~。

この祈念碑の建造者は苅部浅吉という人。

実はこの方、ウチの家内の曽祖父なのです。

だから富士講に興味があったの。

浅吉さんは先達を務めていたというから、33回登拝した「大先達」だったらしい。

下の写真はその曽祖父の富士講の写真。

下の写真はその曽祖父の富士講の写真。

昭和初期に撮られたモノらしい。もしかしたら昭和6年の最後の登拝の時かも知れないね。

向かって1番右の人がその曽祖父。

左から3番目のちっちゃいのが家内のおじいちゃん。私はお会いしたことがなかった。

確か私が大学生の時、渋谷の屋根裏に出演している間に亡くなった。

しかし、こんな写真よく残ってたな。

以前、他のところで書いたことがあったんだけど、ウチの家内の本家は程ヶ谷(現保土ヶ谷)の本陣をやっていたのね。その関係で富士講をやっていたらしい。

本陣というのは、参勤交代の折に各地の大名が滞在する宿のこと。

お大名様とかエライ人しか本陣に泊まれない。

下っ端はその辺の旅籠に泊まる。

程ヶ谷は東海道の4番目の宿場ね。

何しろ、文久2年(1862年)、馬が暴れてしまい、生麦村を通過中の薩摩藩主島津茂久の父、島津久光の行列に乱入してしまったイギリス人を島津藩士が追いかけて行って斬殺した事件が勃発した。

いわゆる「生麦事件」だ。

島津藩はその日、横浜宿を過ぎ、程ヶ谷宿に停泊。

当然、島津久光は私の家内の本家の本陣に宿泊した。

そして、その斬殺されたイギリス人のチームのリーダーの名字は「マーシャル」といった。

ちなみに3年前に死んだ私の父の名前は茂久である。

また、マーシャル・アンプと私が撮る写真を愛用してくれているギタリストの本名は「島津さん」だ。

もっというと、マーシャルの創業と私の生年は生麦事件のちょうど100年後に当たっている。

ま、全部偶然だろうけどね。

コレはおじいさん達が富士山に登る時に実際に使っていた杖。

コレはおじいさん達が富士山に登る時に実際に使っていた杖。

昨年末、ウチの上の子がアメフトの試合中に大ケガを負ってしまった時、病院に行くまで活躍した時空を超えた魔法の杖なのだ。

ハイ!

ハイ!

以上で富士山終わり。

またコニファー・フォレストに戻ります。

そうそう、富士山が見えて来たんだよね。

でも客席からは見えない。

ステージに上がっている皆さんはこういう景色をご覧になっています。

休憩の終わりにステージに現れた2人は森久保祥太郎とキーボーズのShinnosukeによる新ユニット「buzz☆Vibes」。

休憩の終わりにステージに現れた2人は森久保祥太郎とキーボーズのShinnosukeによる新ユニット「buzz☆Vibes」。

「Screamin' 2nite」という曲を披露。

ココから「おれサマー」も後半に突入する。

ココから「おれサマー」も後半に突入する。

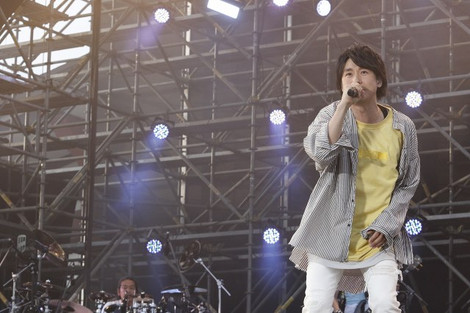

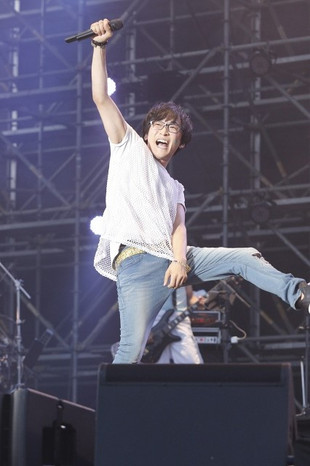

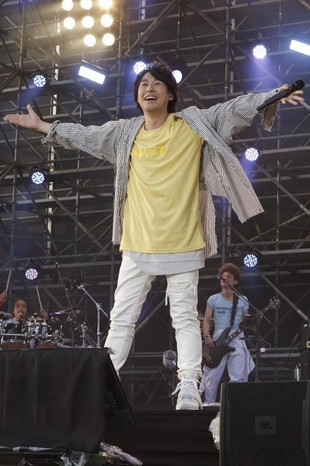

後半のトップバッターは鈴村健一。

後半はお待ちかねの「おれパラ」の4人のステージだ。

後半はお待ちかねの「おれパラ」の4人のステージだ。

ここまで冒頭を始め、転換の場面に映像で何度も登場はしてきていたが、いよいよマイクを握るとあって会場気持ちも新たに盛り上がった。

鈴村さんの3曲は「INTENTION」、「SHIPS」、そして「あいうえおんがく」。

鈴村さんの3曲は「INTENTION」、「SHIPS」、そして「あいうえおんがく」。

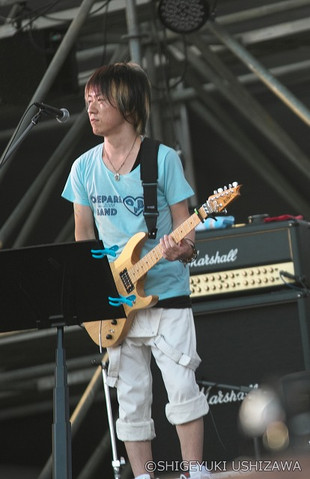

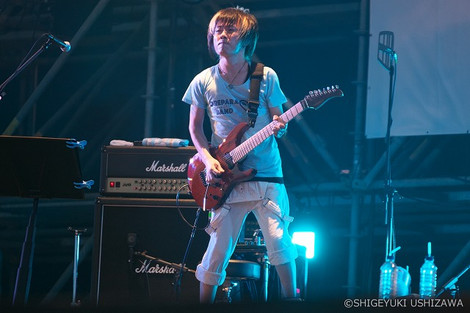

健至さんのMarshallはJVM410HJSと1960B。

健至さんのMarshallはJVM410HJSと1960B。

今回は色々と大人の事情で自分の撮ったステージ写真が使えないのが残念だったんだけど、イメージ写真の掲載はOKを頂戴したので下の写真を使おうと真っ先に思っていた。

今回は色々と大人の事情で自分の撮ったステージ写真が使えないのが残念だったんだけど、イメージ写真の掲載はOKを頂戴したので下の写真を使おうと真っ先に思っていた。

コレね~、確固たるイメージを持ってシャッターを切ったのです。

それはCanned Heatの「Going up the Country」なんだな。

年配の人なら多分ピンと来てくれると思う…そう、ウッドストックのあの最初の方のシーン。

アレを見立ててシャッターを切ったのですわ。

お気に入りの1枚。

一応どの写真もいつも物語を考えて撮っているつもりなのです。

写真のお嬢さん、ご協力ありがとうございます。

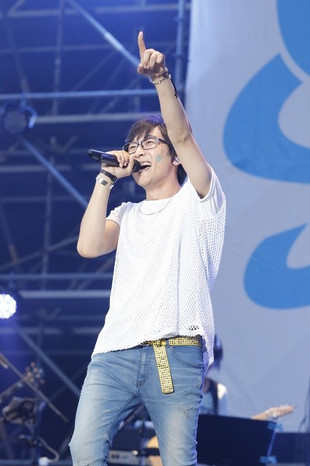

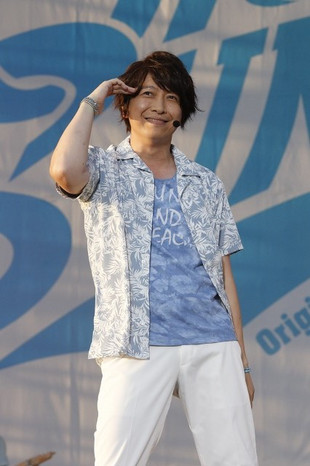

開演前に楽屋で主催者の方とお話をしていた所に通りかかったのが小野さん。

開演前に楽屋で主催者の方とお話をしていた所に通りかかったのが小野さん。

「コチラ、Marshallの…」とご紹介を頂いたんだけど、見た目の通り、ま~ナント感じのいいお方!

カワイイ振り付けを交えて、ステージもその感じの良さが爆発していたね。

「ROSA~Ble Ocean~」、「熱烈ANSWER」、「花火」をさわやかに熱演した。

「ROSA~Ble Ocean~」、「熱烈ANSWER」、「花火」をさわやかに熱演した。

大分日が暮れて来たけど健ちゃんもMarshallもバリバリ!

大分日が暮れて来たけど健ちゃんもMarshallもバリバリ!

「sunlight avenue」、「ソラニ×メロディ」、「スターテイル」と歌い込んでおれサマーのトリへとつなげた。

「sunlight avenue」、「ソラニ×メロディ」、「スターテイル」と歌い込んでおれサマーのトリへとつなげた。

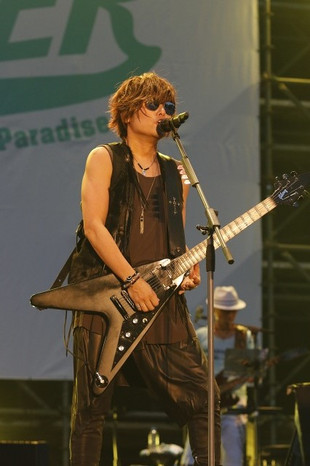

トリは森久保祥太郎。

トリは森久保祥太郎。

<前編>でも触れた通り森久保さんは『LIVE TOUR 2014 心・裸・晩・唱 〜PHASE4〜』でMarshall Blogに既に一度ご登場頂いている。

最初はサングラスを着用。黒いVが渋い!

演奏したのは「Let's get started」、「Stand down」…

演奏したのは「Let's get started」、「Stand down」…

サングラスをハズしただけで大歓声!

そして、「never ends…」でおれサマー本編の最後を締めくくった。

そして、「never ends…」でおれサマー本編の最後を締めくくった。

長丁場を最後まで集中力を切らすことなくこなしたのはサスガ。

長丁場を最後まで集中力を切らすことなくこなしたのはサスガ。

もっと長いこともあるらしいから。

トイレとか心配だよな~。

お疲れさまでした!

アンコールはお客さんと一体になって「眠るものたちへ」を歌ってドラマチックにフィナーレを迎えた。

アンコールはお客さんと一体になって「眠るものたちへ」を歌ってドラマチックにフィナーレを迎えた。

野外コンサートといえばコレ!

野外コンサートといえばコレ!

派手に花火が上がってみんな大よろこび!

丸一日数々の熱演を見せてくれた出演者の皆さんに惜しみない拍手と歓声が送られた。

丸一日数々の熱演を見せてくれた出演者の皆さんに惜しみない拍手と歓声が送られた。

おれパラの詳しい情報はコチラ⇒公式サイト

おれパラの詳しい情報はコチラ⇒公式サイト

(一部敬称略 2017年7月15日 富士急ハイランド・コニファー・フォレストにて撮影 ※ ©SHIGEYUKI USHIZAWAのクレジットが入っていないライブ写真は株式会社ランティスさんよりご提供頂きました。この場をお借りしてご協力に御礼申し上げます)

(一部敬称略 2017年7月15日 富士急ハイランド・コニファー・フォレストにて撮影 ※ ©SHIGEYUKI USHIZAWAのクレジットが入っていないライブ写真は株式会社ランティスさんよりご提供頂きました。この場をお借りしてご協力に御礼申し上げます)