マーシャルに関することを何でも記せるカテゴリーをひとつ設けておこうかと思って…。珍グッズの紹介だのこぼれ話、ウラ話…マーシャルに関することな~んでも。ま、あとでゴチャゴチャになってまたカテゴリーを細分化するかもしれないけど、とにかく入れ物だけは作っておくことにした。

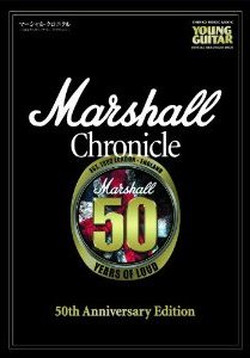

で、タイトルをどうしようかとチョット悩んだが、「年代記」とか「記録」とか「~新聞」とかいう意味を持つ「クロニクル」にした。もちろん、マー本のタイトルも意識してる。

「Marshall Chronicle」の最初の記事はマーシャルの歴史に関する内容だ。

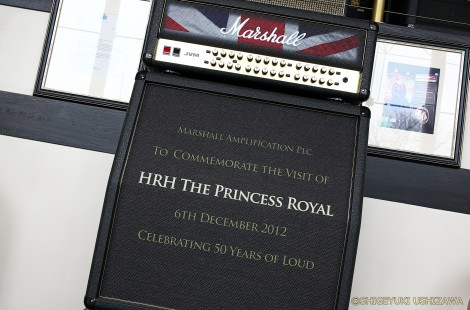

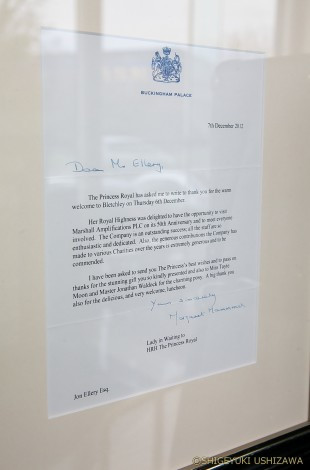

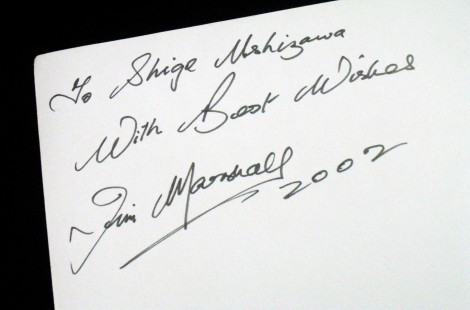

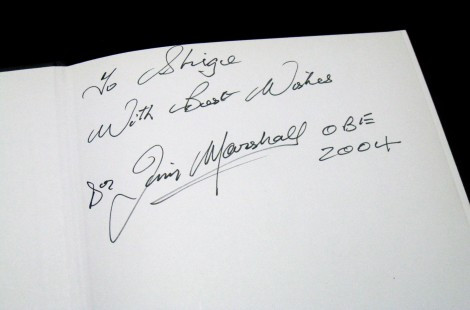

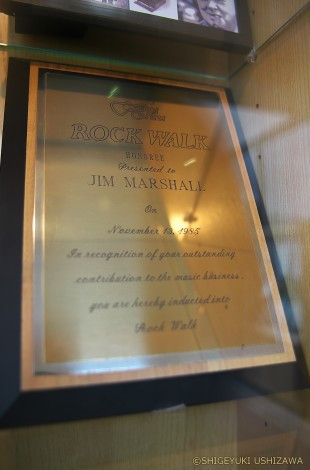

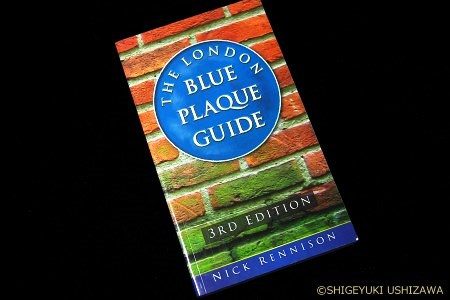

マーシャル社の創立50周年の記念して昨年の12月に上梓された『Marshall Chronicle』。この日本で初めてのマーシャルの本の制作にあたり、企画、取材、写真、文章と多くの作業を担当させていただいたことは都度このマーブロでも触れてきたが、長年マーシャルに関わってきたものとしてこの上ないシアワセであった。

マーシャルの歴史や目前に迫っていた「創立50周年記念コンサート」のレポートあたりを掲載することは、はじめから決定していてスンナリと作業に入ることができたし(入ったのはいいけど、出るのは大変だった!)、それなりの仕上がりになったと思う。

それとは別に、この本への参画のオファーがあった瞬間からどうしても取り組みたいと思っていた企画がいくつかあった。

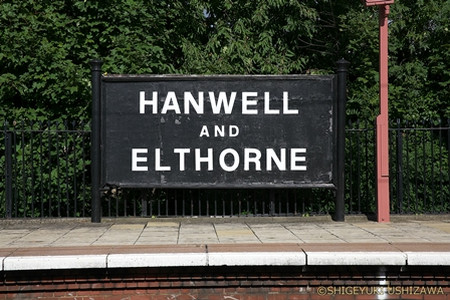

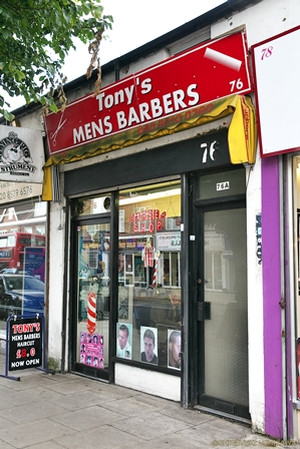

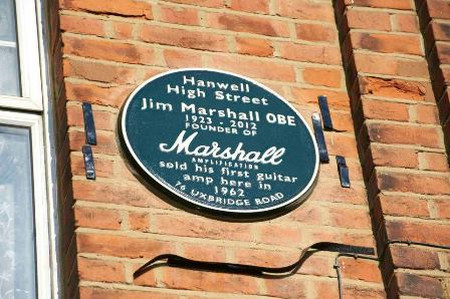

たとえば「The History of Father of Loud」の中のコラム、「マーシャルの故郷を訪ねて」などは以前から温めていたアイデアで、チャンス到来!取材するのも執筆するのも最高に楽しい作業であった。

「マーシャル座談会」も同様。パネラーの皆さんにご参集いただいたついでにマーブロについて語っていただいたのは我ながらいいアイデアだった!

それと、もうひとつどうしても実現させたいアイデアがあった。それは、「The History of Father of Loud」とは異なるマーシャル社の内面史…なんて書くと大ゲサだがキャリアの長いマーシャルの社員の口から直に昔の話を聴くという企画であった。

「マーシャルの歴史」というと、必ず「ジム・マーシャルの歴史」ということになってしまう。これはこれで破天荒にオモシロイ歴史物語になることは『Marshall Chronicle』の中の拙著「The History of Father of Loud」のページをご参照いただきたいのだが、そうではなく、ジム・マーシャルの成功物語を陰で支えた人からウラ的な話が聴きたかったのだ。

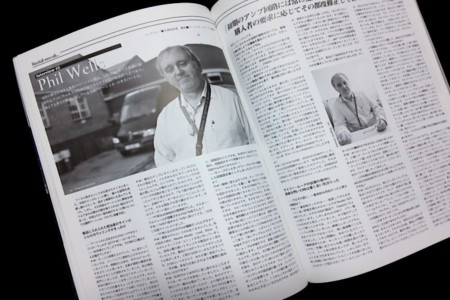

話し手の候補は決めてあった。5月にケン・ブランに初めてお会いし、とてもお元気だったのでケンにお願いしよう…などということは思わなかった。さすがにそれは図々しすぎる。そこで、気安く話しができる技術畑の最古参であるフィル・ウェルズ氏にお願いすることにした。

フィルとはもう10年以上の付き合いなので何でも気軽に質問することができる。2日ほど前に時間を取ってもらうようにお願いしたところ「何でも協力するよ!」と快諾してくれた。

当日、工場の近くのスーパーTESCOでサンドイッチを買って腹を膨らませた後、フィルのオフィスにもぐり込んだ。せいぜい1時間か1時間半程度話しができれば上出来かと考えていたが、午後1時に始まり、最後に外へ出て写真を撮った時には4時半になっていた。

当然、そんな長尺なインタビューすべてを本に掲載するワケにはいかず、『Marshall Chronicle』上には編集者の懸命な作業により2ページにまとめてもらった。しかし、掲載しきれなった箇所にも興味深い話は尽きないワケで、このままフィルの話を消滅させてしまうのは、マーシャル・ファンやロック・ファンの皆さんにはあまりにも残酷であると考えた。ま、自分だけの愉しみにしておいてもよかったんだけどね~。

さらに、おそらくマーシャル社にも残っていない、また、残らないであろうそれらの逸話を何らかの形にして記録しておきたかった。フィルが会社を去り、今から10年、20年経った頃、もはやこのインタビューで言及された話を知る者はおらず、また、記録にも残っていないという事態を想定したのだ。

マーシャル社のスタッフが知らないような話を、東の島国の音楽好きが知っている…なんてのも面白いとおもってサ。何年後かにはこのインタビューが英訳されてイギリスのマーシャル社の資料のひとつに収まることだってあり得るかもしれない。

マーシャルに興味のない人には極めて退屈なものになろうが、マーシャル好きには実に興味深い内容になるであろう。何しろマーシャルについて書かれたどこの歴史書をひっくり返しても出てこない話ばかりなのだから…。

本企画の掲載を快く承諾してくださったヤングギター編集部の平井毅さん、気が遠くなるような量のフィルと私の会話を文字に起こしてくれた同誌編集部の蔵重友紀さんにこの場をお借りして心から御礼申し上げる次第である。

そして長時間にわたったインタビューに快く応えてくれたフィル・ウェルズ氏に深く御礼申し上げる。

では…

70年代のマーシャル工場

Shige(以下S):マーシャルに入社されたのはいつですか?

Phil Wells(以下P):1977年です。

S:35年前という事ですね。その時の工場はどんな様子でしたか?

P:もっと小規模なものでした。すべての製造ラインがくっついていて、多分今の1/4ぐらいの規模だったと思います。昔から変わっていないのは、エンジニアリングと最終仕上げ部門が分かれていることです。

当時は全員が複数の業務を掛け持ちすることが奨励されていました。そこで、私は検品部門にいましたが、組み立てもやっていました。木材のケースやシャーシを作っていたんです。みんなですべての仕事をちょっとずつやっていましたね。与えられた仕事をやっておしまいではなく、他の仕事も手伝って全体を作り上げていくような状況でした。

それが始まりです。1977年の事でした。

それが始まりです。1977年の事でした。

ジムは朝のうち製造の現場で働いていました。アンプのカバリングの作業を担当していたんです。毎日ではありませんが、週に2~3回ぐらいでしょうか。午後にはマネジメント業務にあたっていました。でも、1人で現場で仕事をしている所を見かけたことがあります。その仕事は主にカバリングですが、仕上げにも関わっていました。

S:では、ジムにはカバリングのスキルがあったんですね。(注:ケースにカバリングを貼る作業は全工程中もっともスキルを必要とする作業と言われている)

P:最近のアンプに担当者の名前が入っているのはそれが理由です。今はステッカーですが、昔はサインでした。ジムがみんなにサインをさせるようにしたんです。理由は、「カバリングの貼り付けの状態が悪い」とジムは責められていました。誰かがカバリングの状態が悪いと注意を受けると、「イエ、それはジムがやったんです」とジムのせいにすることができるでしょ。「もう誰の咎めも受けない。全員でサインすべきだ」ということになりました。それは現在でも受け継がれています。今はステッカーに変わっていますが。

S:実際に、キャビネットの中にジムのサインのある商品がありますよね。

P:そうですね、主に4×12”のキャビネットが多いようです。もしそういうモデルを見かけたら、今となっては倍の値段を付けても売れると思いますよ。

S:あなたが入社した1977年は世界的に大ヒットしたJCM800シリーズの発売前ですね。マスター・ボリュームが搭載されたのは1975年でした?

P: 1974年の後半から1975年にかけてです。1975年に生産ラインに入りました。

S:1977年にはどのモデルが最新だったんですか?

P:最新モデルというのはありませんでした。私が始めた時は、マスター・ボリューム、リード(1959の類)、ベース(1992の類)、それからトランジスタ・ユニットを主に作っていました。当時は質の高いトランジスタ製品がよく売れていたんです。製品の1/3がトランジスタのモデルだったような気がします。小型の30Wコンボなどがそうです。30Wのマスター・ヴォリューム付きコンボの2199というモデルがすごく人気がありました(注:2199 Master Lead。1976年から1980年まで製造されていた)。この他にPA機器もやっていましたね。小さな8チャンネルのPAミキサーなどです。1977年ごろのことですね。

S:いつPA機器の取り扱いを辞めたのでしょうか?

P:その8チャンネルのPAミキサーを辞めたのは1970年代後半から1980年代です。その後に別のミキサーを作りました。PA400といって、これは1990年代まで生産していました。世界中に出荷されたわけではありませんでしたね。イギリス国内には出回りましたが、そんなに多くは輸出されなかったハズです。しかしあれは結構な数を生産しましたよ。

P:その8チャンネルのPAミキサーを辞めたのは1970年代後半から1980年代です。その後に別のミキサーを作りました。PA400といって、これは1990年代まで生産していました。世界中に出荷されたわけではありませんでしたね。イギリス国内には出回りましたが、そんなに多くは輸出されなかったハズです。しかしあれは結構な数を生産しましたよ。

2125は8チャンネルのミキサーです。これは1970年代に生産終了しました(注:8チャンネルのパワード・ミキサー。1977年から1980年まで製造された)。

S:ありがとうございます。ところで、あなたはリペアも担当されていましたよね?

P:その通りです。

S:最初から?

P:いえ、始めはリペアと新製品のテストの係りでした。ジムと当時のマネージング・ディレクター、マイク・ヒルがアフターサービス部門を開くことに決めたんです。それが1982年のことだったと思います。

S:それまではアフタサービスの部門というものはなかったんですか?

P:もちろんアフターサービスはしていましたが、部門としてはありませんでした。そして、アフターサービスを受けられるのは購入者なら誰でも良いことにしました。普通のお客さんからプロ・バンドのメンバーまで、どんな人でもです。プロの機材はずっとケアしていたのですが、それだけでなく、アンプを修理して欲しい人は誰でも持ち込んでサービスを受けられるようにしました。

それを2~3年ぐらい続け、1990年代にさしかかるあたりまで、アフターサービスに関わっていました。電話などで直接お客様へも応対していました。

また、工場見学のツアー案内も務めていました。マーシャルの人気が上がったので、サービス部門をより強化する事になったんです。

S:私が初めてここを訪れた時、工場を案内してくれたのはフィル、あなたでした。

P:そうでしたね!覚えていますよ!

ここ数年は、アーカイヴの仕事をしています。古いアンプと新しいアンプをくっつける…古い物に限らないのですが、会社として電子的に記録を付けています。どういう意味かというと回路図のことです。1962年から1992年までの間は、回路図がまったく保管されていませんでした。なぜかは分かりません。

S:エ?いつからいつまでとおっしゃいました?

P:1962年から1992年までです…30年ですね。「そこのスキマを埋めろ」と。

S:それは大変な作業だ!

P:はい。

スキマを埋める

S:具体的にはどのように作業を進めているのですか?

P:まず、アンプのリストを作成しました。これを始めたのは何年も前のことです。顧客と話す際に必要だったので個人的に作っていました。自分のアンプがいつ作られたのか知りたい人がいますからね。

製造年、または作られてから何年経っているかとか…。それを個人的にやっていたんです。それから会社の命で本格的に取り組むことになりました。アフターサービスの仕事も続けながらです。

そして、400項目にも及ぶリストが出来ました。今では700項目になっています。

今でもメールや直接工場に持ち込まれる製品の中にはかつて見たことのなかった物を目にすることがあります。したがって、そのリストは日々拡大していますし、もちろん知識も深まっていっています。変わったアンプが来ると写真を撮り、回路図を書き、プリント基板があれば型番を見て、ハンド・ワイアードなら配線を確認します。

ネジには何が使われているのか、ということもチェックし、すべてを記録しておきます。というわけで、今では、例えば1973年製のアンプがあれば、それがどのようにして出来たのかをお話することが出来ます。まだすべての情報を把握したわけではないので、あいまいな部分もありますが…。しかし常に情報量は膨れがっています。

S:しかし、ケン・ブランとダドリー・クレイヴンはJTM45を製作する時、回路図を書いたんですよね?

P:はい。

P:はい。

S:それをなくしちゃったってことですか?

P:簡単に言えばそういうことです。ケン・ブランがダドリー・クレイヴンを雇い、第1号のアンプの回路を設計させました。それがJTM45です。もともとの回路図はなくなりました。どこへ行ったのか、なくなったのか、誰も知りません。古いものですから、手で紙に描いていたわけです。それをコピーして渡すわけですが、コピーするということはもう1枚同じ物を手描きするということになります。1960年代ですから複写機のような物はありませんでしたからね。もちろんコンピュータもありませんでした。(注:どんな方法にせよオリジナルの回路図をバックアップすることが出来ていなかったということ)

50から80通りのJTM45

他に起こったことといえば、回路に常に変更が加えられていました。つまり、お客さんはジムの店に行ってJTM45を注文します。

購入して家に持ち帰り、しばらくしてまたそれを持って来て、「良いアンプなんだけど、もうちょっと中域を下げてくれませんか」とか言うわけです。そこでショップは中域を下げ、高域と低域が出るように修正します。その人のために調整してあげていたんです。つまり、リクエストがあればお客さんの音の好みに合わせてひとつひとつ回路を変更していたわけです。ここのコンデンサーを外して…などなど。

だからその間にいろいろテストをして、「この音だったら良いな」というものがあれば、その仕様を次のアンプに取り入れて製作します。そういうことがあったわけです。

ちょっとした変化…たとえばコンデンサーの値の違いとか、コントロール・ポットの変更とか、2~3の値の違いなどはよくあることでした。コンデンサーだって経年変化が起きているものもありますし、起きていないものもあります。

要するにまだ設計が確固たるものになっていなかったんです。

まず何かひとつ作って、もちろんそれはおよそ正しいものなのですが、年月をかけてそれが変化していったんですね。

今日では工場での生産ですから、基本的に仕様が決められています。不意にやってきて「ここを変えてくれ」などというリクエストにはまったく対応していません。

1970年代の始め頃までは要望を聞いていましたし、少しずつ変更が加えられていました。それはプロだけでなく、アンプを購入した人なら誰でも変更してもらうことが出来たんです。何ひとつ記録には残されていません。ほとんどはジムと話していて分かった事や、実際に修正が加えられたアンプを見て分かった微妙な違いなどでした。その違いというのは、それはそれは膨大なヴァリエーションがありました。本当に微妙な違いのものもあります。抵抗が何個か変わった程度のね。

S:当時の個体を比べては重箱のスミをつつくような議論を重ねていますが、それっておかしなことなんですね。

P:そうです。「オリジナルのJTM45の音が欲しい」と言う人がいますが、「どれを指しているんですか?」となります。

P:そうです。「オリジナルのJTM45の音が欲しい」と言う人がいますが、「どれを指しているんですか?」となります。

先週のものも今週のものも仕様が異なったんです。出だしの機種から違いがあるんです。スタッフは週ごとに変わるような勢いで、変更を加えてはお客さんに善し悪しの判断をしてもらったんです。トーンの微妙な変化をお客さんに聴いてもらうんです。「良いね!でも低域が足りないなあ」とか「高域が欲しい」とか「音が切れるのが早い」とか「遅い」とか意見を言い合うのです。

それで彼らは、今度はケン・ブランやダドリー・クレイヴンに話して、ケン達なら何が出来るかを聞いてみる。

別にすべての要望を飲んで変更したわけではありません。アンプの改善に必要ではない物もありましたから。しかし、改造された仕様をお客さんは喜んでくれました。具体的な数字は確認しなければ分かりませんが…JTM45には50~80のヴァリエーションがあるようです。

S:ハハハ!(笑)

P:すごく単純な変更もあります。配線が変わっただけで影響を与えた物もあるんです。配線された場所のせいでジージー鳴っていたのがきれいになくなる事もあります。

S:とても面白い話ですね。

ちょっと初回は短めにしておいた。つづく。

(一部敬称略 2012年9月 英マーシャル社にて撮影・収録)

「#LIVEFORMUSIC」を標榜するMarshallの新しいイメージに合致させたこのPVのつくりは、今までの同種のモノに比べ、ケタ違いにソフィスティケイトされている。

「#LIVEFORMUSIC」を標榜するMarshallの新しいイメージに合致させたこのPVのつくりは、今までの同種のモノに比べ、ケタ違いにソフィスティケイトされている。 他にもある。

他にもある。 こうした工程のどれかひとつが欠けてしまってもMarshallを作ることはできない。これはHandwiredであろうが「普通ワイアード」であろうが同じことだ。

こうした工程のどれかひとつが欠けてしまってもMarshallを作ることはできない。これはHandwiredであろうが「普通ワイアード」であろうが同じことだ。 最初のHandwired製品の復活は1999年のJTM45 Offsetだ。

最初のHandwired製品の復活は1999年のJTM45 Offsetだ。 工場に行くと、ここでしか見ることのできない工具がゴロゴロしている。

工場に行くと、ここでしか見ることのできない工具がゴロゴロしている。 こうしてみると、年季の入ったRoly Gallagherのストラトキャスターのようではあるまいか?

こうしてみると、年季の入ったRoly Gallagherのストラトキャスターのようではあるまいか? Marshallに関する情報をもうひとつ。

Marshallに関する情報をもうひとつ。 しかし、コレ忘れてたんだけど、このシリーズの開祖はAS80Rという40W+40Wのステレオ・コンボだけだったんだよね。1994年の発売。

しかし、コレ忘れてたんだけど、このシリーズの開祖はAS80Rという40W+40Wのステレオ・コンボだけだったんだよね。1994年の発売。